和峻建設湖口的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中,LSD寫的 海市蜃樓V:台灣閒置公共設施抽樣踏查 可以從中找到所需的評價。

國立清華大學 歷史研究所 王憲群所指導 陳肇萱的 一九四O至五O年代臺灣的地方自治:縣市區劃與選舉制的形成 (2020),提出和峻建設湖口關鍵因素是什麼,來自於戰後臺灣、地方自治、縣市區劃、選舉制。

而第二篇論文國立宜蘭大學 土木工程學系碩士班 崔國強所指導 許峻嘉的 以網路RTK結合不同大地起伏模型比較之研究 (2017),提出因為有 大地起伏模型、大地水準面、網路RTK、管線測量的重點而找出了 和峻建設湖口的解答。

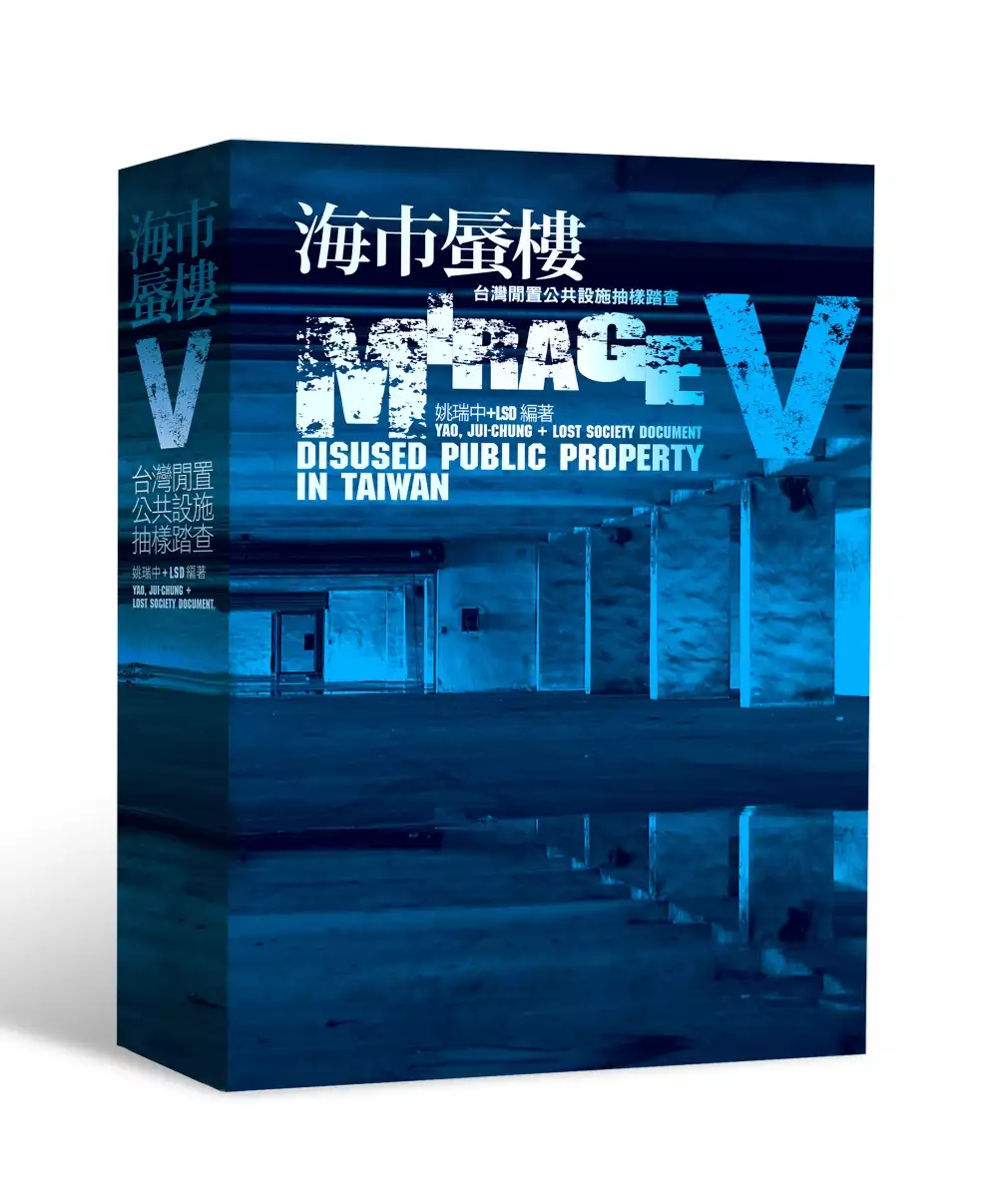

海市蜃樓V:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決和峻建設湖口 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

自2010年持續至今的藝術計畫 《海市蜃樓》系列作第五集 揭露全台100座閒置公共設施 台灣各地常可見偌大的閒置公共設施,俗稱「蚊子館」。它們多半來自錯誤政策,政府以擴大內需、拉近城鄉差距為由,在錯估使用率、規劃設計不良的情況下,遍佈全國。本計畫由藝術家姚瑞中與學生們組成的「失落社會檔案室」執行,每屆選出一百件花費巨資興建的閒置公共設施,號召學生一起以文字與現場攝影紀錄,並集結為《海市蜃樓》系列著作,至今已踏查超過五百件案例。 「『政商合肥台灣瘦,黑白常熟寶島荒』的呈堂證據,當是矗立於各縣市的蚊子館。幾乎每一棟蚊子館,都至少牽連一個大弊案,雖證據昭昭、無容狡賴,卻少有人願意挖掘

真相,坐任政商繼續合肥,縱容黑白兩道繼續熟絡且交相賊;但在轉型正義的相關討論中,幾無追查蚊子館弊案的聲音。」──高永謀/作家 聯合專文推薦(按姓名筆劃序排列) 呂岱如/台北當代藝術中心總監 林志明/國立臺北教育大學藝設系教授兼系主任 侯淑姿/藝術家、國立高雄大學創意設計與建築學系專任助理教授 高永謀/作家 黃舒屏/2015亞洲藝術雙年展策展人 陳伯義/攝影師 董冰峰/策展人與製作人 賴香伶/前台北當代藝術館館長

一九四O至五O年代臺灣的地方自治:縣市區劃與選舉制的形成

為了解決和峻建設湖口 的問題,作者陳肇萱 這樣論述:

本論文探索的問題,聚焦於戰後臺灣地方管理的制度如何從延續殖民時期「官制自治」轉變為「住民自治」? 在此制度變遷下,政府、地方與民眾間以「實施地方自治」為名,透過符合臺灣治理狀態的政策規畫國土行政區域、建構中央政府與地方自治團體之間的協力關係、垂直分權,並在戶籍登記制度的基礎上實施公民普選。本文聚焦並梳理臺灣在戰後政權轉移之際,本地地方在既有日治殖民政府建立的地方行政政制中,轉換為符合中華民國地方治理制度設計的歷史脈絡。此間,國家治理的需要與本地爭取個人及地方權益之間,在實施地方自治的目標中,相互拉扯、互動,逐步於1950年形成了一套具有保障基本公民政治權利及實質地方分權意義的現代國家地方行政

制度。該制具體呈現於1950年4月由臺灣省政府公布實施之〈臺灣省各縣市實施地方自治綱要〉。該制度在戰後臺灣的歷史軌跡中,地方人士與民代以維護本體利益及安全性的需求,發揮個體能動性透過省參議會及少數公共發聲管道向省府表達意見的過程,正是爭取「區劃」與「選舉」同時施行的最主要動力。而國共內戰及後續西太平洋地緣政治情勢轉變的國際政局因素,則是推動並形塑蔣介石政權在臺灣快速實施國家實施地方政制結構及黨政改革的大環境因素。在利益相繫結構下的互動過程下,省府推行縣市層級以下的「區劃」與「選舉」同時實施,正是1950年臺灣地方自治制度的主要特徵,亦是有別於以往過去本地日本殖民時代以及中華民國政府在中國執政時

期的新地方制度。

以網路RTK結合不同大地起伏模型比較之研究

為了解決和峻建設湖口 的問題,作者許峻嘉 這樣論述:

大多數測繪業者採用網路RTK對設施物或人、手孔蓋逕行施測,可即時測得量測點位的三維坐標,但因其高程值是橢球高,故仍需將量測點位的三維坐標再透過台灣地區大地起伏模型轉換成正高,但現今測繪業者或相關學術單位僅能以內政部及所屬國土測繪中心於民國103年完成的台灣地區大地起伏模型套換,但予此一計畫完成之前,內政部亦曾於民國91年首次公布「台灣地區大地起伏模型」;於部分區域,新版(民國103年)台灣地區大地起伏模型會比前版(民國91年)台灣地區大地起伏模型套換成果精度更佳嗎?為此篇論文欲探討的課題。 本研究分別以新竹縣湖口鄉與花蓮縣新城鄉、花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉與鳳林鎮為實驗區進行實測數

據測試,再以台灣本島範圍為實驗區,使用之點數據依經、緯度各差距30秒讀來建置網格數據,並以91年(西元2002年)版與103年(西元2014年)版(混合法與重力法)台灣地區大地起伏模型計算程式分別計算並分析差異。 經實測數據實驗結果顯示,以新竹縣湖口鄉實驗區而言,可知103年台灣地區大地起伏模型成果(混合法)與91年版差異量不大,但仍各自有其適用的區域位置範圍,而103年台灣地區大地起伏模型成果混合法與重力法間的系統性偏移量數值介於13至17公分之間;以花蓮縣實驗區而言,依據內政部營建署制定的相關作業規範,103年台灣地區大地起伏模型成果(混合法)合格比率高達95%,而91年版合格比率僅

67%,可知103年台灣地區大地起伏模型成果(混合法)確優於91年版;而103年台灣地區大地起伏模型成果混合法與重力法間的系統性偏移量數值介於19至26公分之間;經網格數據實驗結果顯示,在平坦地區之精度優於在山區之精度;以全台灣的範圍而言,103年版(混合法與重力法)台灣地區大地起伏模型成果,兩者差距絕大多數位於10cm~30cm範圍間,佔90%,此亦為前開兩法間於全台灣範圍內的系統性偏移量。