君主立憲元首的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦本村凌二寫的 獨裁的異議:從雅典民主、羅馬共和到近代獨裁的思辨 和(英)西蒙·赫弗的 高遠之見:維多利亞時代與現代英國的誕生(上下)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自八旗文化 和社會科學文獻所出版 。

國立暨南國際大學 東南亞學系 陳佩修所指導 李淑貞的 武裝力量與社會:泰國民主轉型時期的軍文關係,1991-2006 (2017),提出君主立憲元首關鍵因素是什麼,來自於軍文關係、文人統制、權力、合法基礎、戒嚴法、緊急法令、內安法。

而第二篇論文國立中山大學 中國文學系研究所 楊濟襄所指導 許意淳的 康有為融攝西學的歷程與轉變 (2014),提出因為有 傳教士、康有為、西學東漸、中體西用、戊戌維新、物質救國的重點而找出了 君主立憲元首的解答。

獨裁的異議:從雅典民主、羅馬共和到近代獨裁的思辨

為了解決君主立憲元首 的問題,作者本村凌二 這樣論述:

獨裁,不是你想的這麼壞!民主,未必有你想的這麼好! 民主獨裁,一體兩面,美國總統與北韓領導人都說自己為人民服務! 關鍵不是二選一,而是如何辨別什麼是假民主,什麼是真獨裁! 讓我們回顧歷史,思考民主如何控制獨裁,或是何以淪為獨裁者的奴僕, 本書將會讓你發現,民主與獨裁的好壞二選一,其實是個假議題! ★一部深入淺出的政治哲學演變史★ ★台灣深化民主,必備常識讀本★ ====================== ●古雅典推翻獨裁,建立民主,為什麼不到百年便衰亡、專制捲土重來? ●古羅馬共和國為何容許獨裁權力的存在?又如何防範獨裁者掌控政權? ●既然獨裁無法根絕,

柏拉圖認為唯有透過菁英教育,培養出好的獨裁者? ●民主需要相互制衡,因此獨裁者再好,人民還是會不滿意? 民主自二千年前誕生的那一刻起,便與獨裁陷入了難分難捨的關係。不論是古代雅典或羅馬,或是今天,民主社會最重要課題,便是思考獨裁存在的異議! ■身處民主的時代,更需要理解何謂獨裁! 今天是個民主的時代,不論是美國,或是中國,甚至是北韓,都標榜自己是個民主國家。美國總統雖然是人民投票決定的,但他的權力比古往今來任何一個獨裁者都還要巨大;北韓領導人雖然是擁有絕對權力的獨裁者,但他還是要保留象徵民主的各種民意機關,以證明獨裁政權的正當性。 民主與獨裁,不論是在美國、北韓,還

是古今中外的任何地方,都是一體兩面的事物。 因此,回顧歷史,往往便會發現獨裁作為民主的「異議」,造成民主看似不可靠且危險的陰暗面。也難怪英國前首相邱吉爾曾經說過:「民主是最糟糕的政治型態──除了那些我們已經試過更差的其他方式。」 難道民主的「糟糕」,是永遠無法改變的嗎?未來是否再次會落到民粹與獨裁的深淵當中呢?這是今天生活於極端政治年代的我們,必須思考的問題。 ■思辨獨裁,不是非好即壞的是非題! 獨裁者如何在雅典民主中崛起?為什麼羅馬共和容許獨裁官的存在?為什麼美國總統擁有否決國會的獨裁權力?這是本書試圖思考的課題。本書以深入淺出的文字,簡短但扼要的回顧了獨裁的演變史,

從古代的雅典羅馬,到近代歐洲極權政治的興起,一路談到數位科技的今天。 雅典民主與羅馬共和,是歷史上兩種反對獨裁暴政最具代表性的政體,但值得思考的是,民主與共和雖然推翻了獨裁者,但並未否定獨裁的優點──面臨危機時的決斷力與效率──而將之保留下來並謹慎地使用。然而,獨裁的缺點──權力集中於少數或是一人手上──也因此被保留在民主共和的基因裡,在特定時刻(比如戰爭、天災以及瘟疫)便會觸發民粹式的暴政,導致政治失敗。此點在法國大革命後的近代歐洲政治,更是清晰可見。 民主——尤其在近代,可說是培育獨裁者的溫床。因此本書認為生活於民主社會的現代人,更需要回顧獨裁的歷史,進一步思考獨裁與現代民主的

關係,才是防範民主惡化的最佳方法。 民主與獨裁,在現實的政治運作中,從來不是二選一的好壞「是非題」。但是民粹的興起,往往會讓人民陷入二選一的絕對善惡標準之中,導致民主的惡化,最終將審判善惡的絕對權力,交付在獨裁者的手上。 在歷史上,獨裁暴政遭到人民推翻,往往只是故事的起點,而非終點。讓我們回到二千年前民主誕生的時刻,從頭開始思考,民主如何與獨裁共處,以及何以淪為獨裁者的奴僕。 聯合推薦 吳 崢|政治工作者 陳方隅|東吳大學政治系助理教授、「菜市場政治學」共同編輯 梁家瑜|作家、譯者、台灣高中哲學教育推廣學會共同發起人 黃益中|公民教師、《思辨》作者 曾友俞|

律師、作家,《公民社會》作者 (按姓氏筆畫排列)

君主立憲元首進入發燒排行的影片

#記得打開CC字幕 #你會想當日本天皇嗎

✔︎ 訂閱志祺七七頻道: http://bit.ly/shasha77_subscribe

✔︎ 追蹤志祺 の IG :https://www.instagram.com/shasha77.daily

✔︎ 志祺七七 の 粉專 :http://bit.ly/shasha77_fb

註1:

現代歷史學家與人們大多都認同神武天皇只是傳說,就像中國的黃帝、堯、舜一樣,但某種程度上還是會把它當作歷史的起點。而「萬世一系」的論點也有被挑戰的地方,只不過不論事實如何,這已經是人們心裡的一種認同。

註2:

假設天皇在全國演說中直接明白的表示希望大家支持他退休,藉此讓民意輿論對政府施壓,去更改憲法裡面對天皇終身職的法律規定,就是一種「干政」;所以這也是為什麼明仁天皇想要生前退位會那麼困難的原因。

註3:

話雖如此,天皇還是可以有自己的興趣和專業啦。明仁天皇就是一位蝦虎魚專家,在蝦虎魚的生物學分類法上有很大的貢獻,還發表過很多篇論文喔。

各節重點:

00:54 【 沒人權的日本天皇? 】

02:52 【 有人性的英國女王 】

04:29 【 其實並不虛的泰國國王 】

05:34 【 我們的觀點 】

06:35 提問

06:49 掰比~別忘了訂閱!

【 製作團隊 】

|企劃:歡歡

|腳本:歡歡

|剪輯後製:Pookie

|剪輯助理:絲繡&夯吉

|演出:志祺

——

【 本集參考資料 】

→ 5/1日本新天皇登基儀式最詳細整理!日本千年3種神器傳承、即位之儀看這篇秒懂:https://bit.ly/2Va0rxa

→ 10連休決定! 官方確認2019年超級黃金週誕生!:https://bit.ly/2RQYi7a

→ 「萬世一系」的概念與古代天皇的誕生有什麼關係?:https://bit.ly/2H3tY1R

→ 解開天皇祕密的70個問題:https://bit.ly/2DHKMuk

→ 天皇和皇室:https://bit.ly/2WiNbD1

→ 生前退位是沒有人權的天皇爭取人權:https://bit.ly/2DI9VVz

→ 天皇竟然沒姓氏也沒護照?10個你不能不知道的日本皇室豆知識!:https://bit.ly/2XYDD0d

→ 維基百科:1689年權利法案:https://bit.ly/2Fw5aRJ

→ 維基百科:伊莉莎白二世:https://bit.ly/2VER0oP

→ 英國伊莉莎白女王的 15 個奇葩特權:整條泰晤士河的天鵝都歸她管!:https://bit.ly/2GQeHB7

→ 維基百科:英國君主:https://bit.ly/2Va2zVJ

→ 維基百科:皇家特權 (英國):https://bit.ly/2VD4zFu

→ 泰王拉瑪十世的擴權:營造「恐懼」能奪權,但能否鞏固權力?:https://bit.ly/2V6aaEC

→ 維基百科:君主立憲制:https://bit.ly/2vvkLd6

→ 維基百科:虛位元首:https://bit.ly/2DEVh1d

【 延伸閱讀 】

→ 82歲的日本天皇工作量有多大?:https://bit.ly/2IT7Yd9

→ 天皇的話,要聽嗎?絕不簡單的天皇生前退位談話:https://bit.ly/2GWuwqe

→ 論文作者:日本天皇陛下 明仁天皇的斜槓人生:https://bit.ly/2vuADg3

→ 泰國王室不讓人民知道的祕密!蒲美蓬神話就像真實版《國王的新衣》上演著…:https://bit.ly/2PGtcvv

→ 泰王權威從何來?相較英國王室注重禮儀,泰王任命權可是真實的政治博弈:https://bit.ly/2GTZdfH

\每週7天,每天7點,每次7分鐘,和我們一起了解更多有趣的生活議題吧!/

🥁七七仔們如果想寄東西關懷七七團隊與志祺,傳送門如下:

106台北市大安區羅斯福路二段111號8樓

武裝力量與社會:泰國民主轉型時期的軍文關係,1991-2006

為了解決君主立憲元首 的問題,作者李淑貞 這樣論述:

在1991年以前的數十年,傳統的泰國政治是所謂「惡性循環」的過程,軍事政變支配了泰國的政治。而泰國自1991年政變之後,到軍隊發動推翻塔信政權的2006年「919政變」之前,將近15年(1991-2006)的時間,可說是泰國政治制度由軍方支配到文人統制(civilian control)的重要民主轉型時期。在亞洲金融危機以後,塔信(Thaksin Shinawatra)崛起成為泰國民選政治中的強人和興旺經濟的執行長(Chief Executive Officer, CEO)。他的「新政治」以國會多數席次取代了軍隊的政治操縱,鞏固了泰國政治的合法性,並在2005年大選中再次獲得壓倒性勝利,開始

他的第二屆任期。然而,軍方突然的發動政變,推翻塔信政權。本文試圖以軍事社會學的觀點探究1991年和2006年兩次政變期間的軍文關係的內涵,與變遷因素。再者,泰國軍隊對泰國政治的影響有著長久的歷史淵源,我們發現泰國皇家武裝部隊能在文人政府決策當中獲得施力點的法律基礎,來自一系列安全與國防法案,其中包括了泰國憲法、刑法、緊急命令法及內安法等。而泰國軍文關系的發展,卻也受著許多因素所制約,譬如文人總理的領導風格、軍隊領導人的意識型態、軍隊派系的糾葛、王室代理人的影響、市民社會的回應、全球民主化的趨勢等。

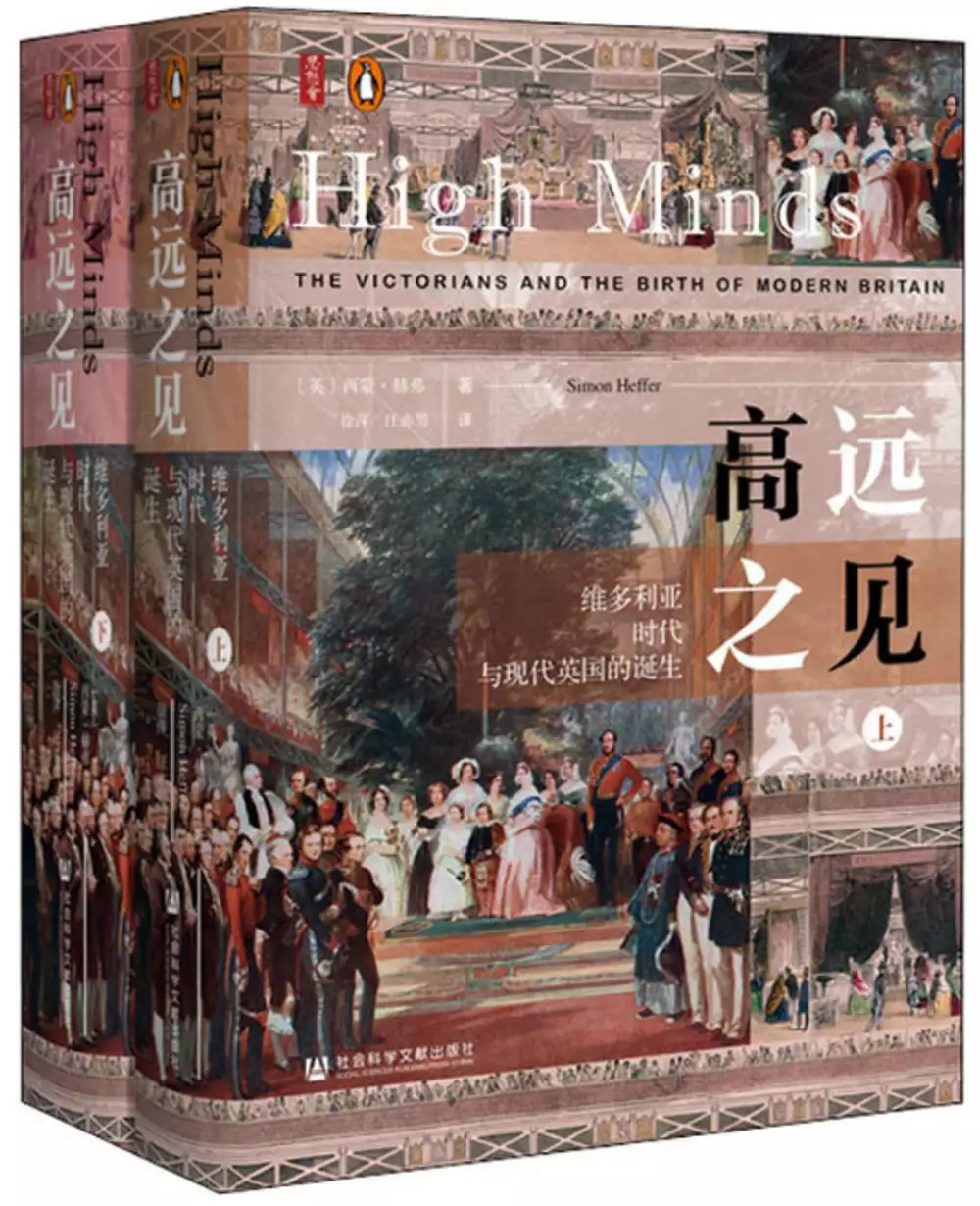

高遠之見:維多利亞時代與現代英國的誕生(上下)

為了解決君主立憲元首 的問題,作者(英)西蒙·赫弗 這樣論述:

這部書追溯了維多利亞時期英國民主制度的演變,從教育、公共衛生、民主政治以及婦女權利等方面闡述了英國社會改革的全過程。它分析了教育、宗教、科學方面新態度的誕生,展示了甚至像建築品味這樣的美學問題如何被捲入到關於國家應該採取何種方向的更廣泛的辯論中。 在這個過程中,作者關注主要政治家的生活和行為,從虔誠而有原則的格拉斯通到無恥的迪斯雷利,關注著作家和思想家,如馬修·阿諾德、托馬斯·卡萊爾和撒母耳·巴特勒之間激烈爭論的知識份子。作者大量借鑒了以前未發表的文獻,對生活在一個不平凡的時代、由不平凡的人構成的生活進行了極其細微的觀察。基本回答了現代英國是如何孕育而成的。 西蒙·赫弗

1960年生,曾在劍橋大學主修英語,後獲劍橋大學歷史學博士學位,現任英國白金漢大學歷史學教授。赫弗在倫敦新聞界服役近35年,曾任《每日電訊報》(The Daily Telegraph)和《旁觀者》(The Spectator)副總編輯,現為《每日電訊報》和《星期日電訊報》(The Sunday Telegraph)撰稿人。 本書為赫弗英國現代史系列作品的第一部,赫弗的其他作品還包括《道德亡命徒:湯瑪斯·卡萊爾的一生》(Moral Desperado : A Life of Thomas Carlyle)《像羅馬人那樣:伊諾克·鮑威爾的一生》(Like the Roman: The Life

of Enoch Powell)《權力和地位:國王愛德華七世的政治重要性》(Power and Place: The Political Consequences of King Edward VII)等。 前言ⅰ 緒論 拉格比的阿諾德博士1 第一部分 英國的狀況 第一章 憤怒的19世紀40年代:貧窮、騷動和騷亂37 第二章 貴族義務:政治與貴族55 第三章 資產階級的崛起:激進主義和《穀物法》的終結89 第四章 憲章運動:工人階級政治的興起123 第二部分 維多利亞時代的思想 第五章 神聖的信念:民族的叛道和維多利亞時期的教會149 第六章 懷疑的心:在信仰的海洋中

掙扎168 第七章 理性思維:知識份子和世俗主義的成長219 第八章 政治頭腦:崇高的原則,世俗的野心281 第九章 進步的思想:世界博覽會及其遺產318 第十章 英雄精神:阿爾伯特和對偉人的崇拜378 第三部分 英國的轉型 第十一章 黑暗中的跳躍:改革與民主的到來417 第十二章 開闊視野:教育之戰456 第十三章 特權的終結:創造精英制度519 第十四章 婦女權利:離婚、投票和教育559 第四部分 現代的誕生 第十五章 追求完美:維多利亞知識份子與新英國635 第十六章 行善:慈善家和人道主義衝動697 第十七章 我們現在的生活方式:維多利亞時代城市的創建764 第十八章 哥特風格一瞥

:建立一種民族風格804 第十九章 改革思想:議會與文明進步846 後記900 致謝903 參考書目906 注釋918 索引944 從憲章運動所體現的政治意識的興起,到1880年威廉·尤爾特·格萊斯頓(William Ewart Gladstone)在米德洛錫安(Midlothian)競選後重返唐寧街,並試圖通過展示比肯斯菲爾德勳爵(Lord Beaconsfield)(即“迪斯雷利”——編者注)政府在外交政策上的失敗來證明其墮落時,英國人的生活幾乎發生了翻天覆地的變化。儘管貧窮、疾病、無知、骯髒和不公正遠未消除,但在這40年左右的時間裡,它們受到的打擊比英國歷史上任

何時候都要多。一個可能被工業變革、快速擴張和社會動盪壓垮的國家,反而看到了現代化的挑戰,並欣然接受了它們。 這本書一部分是社會史,一部分是思想史,一部分是那些年的政治史。嚴格來說,它並不是對1838年至1880年間事件的線性描述:它以那個時期的偉大主題為例,試圖用它們來說明一種精神或一種心態,這種精神或心態把一個普遍存在著不人道、原始和野蠻的富裕國家,轉變成一個包含著普遍存在的文明和民主的萌芽,並在某種程度上成為文明和民主廣泛傳播之例證的國家。19世紀中期英國的許多政治家、知識份子和公民都有一種認真、公正的道德目標,這種道德目標驅使他們尋求改善整個社會的狀況。在這一時期最偉大的知識份子之一馬

修·阿諾德(Matthew Arnold)的著作中,有一個永恆的主題貫穿全書,這也是當時許多受過教育的人都認同的一個觀點。這就是,即使人類的完美狀態永遠無法企及,但對它的追求也許是基督徒靈魂(在某些情況下是非基督徒靈魂)所能從事的最崇高的事業。即便這種追求沒有達到目標,但至少一切都變好了。 19世紀中葉是宗教儀式衰落的時代,但在那個時代,宗教仍然支撐著幾乎所有偉大的國家機構,主導著教育和各種豐富多彩的學術討論。這是階級涇渭分明的時代,只有那些極具才能和好運,且不斷努力的人,才能夠超越階級,實現社會流動,最終,國家把民主的特權授予了許多工人階級的成員。這是一個重視教育的時代,但令人遺憾的是,

要確保英格蘭和威爾士的大多數人都能接受教育,花費了很長的時間——蘇格蘭在這方面遠遠領先於其他國家——並且要看到偉大的公立學校和文法學校提供的教學與現代工業國家教育的要求是一致的。它鼓勵私人的慈善事業,但也為福利國家奠定了最初步的基礎。它熱切地展望未來,但它的鄉土建築屬於封建中世紀。地主和富裕家庭控制著統治階級,但改革了諸如軍隊和公務員系統等偉大的機構,創造了以功績晉升的機會。這是一個系統地拒絕婦女享有政治、法律和財產權利的概念,並對她們接受教育的企圖表示譴責的社會,然而,一位女王作為國家元首,時不時地以獨裁的方式行事,這與當時所闡述的君主立憲制理念相去甚遠。 這本書省略了19世紀英國經歷的兩

個方面,帝國和外交,這兩個方面本身將各自單獨成書——儘管這兩個詞在當時的大部分時間裡幾乎是同義詞,本書也未涉及愛爾蘭的動亂(除了馬鈴薯饑荒對廢除《穀物法》的影響)。它所描述和討論的新思想在英國極為盛行,儘管這本書所關注的某些潮流——如對英國教會39條信綱的質疑所引起的宗教懷疑浪潮,以及為大眾提供教育的動力——在英語語境中是必然的,但蘇格蘭教堂是一種不同的存在,自17世紀以來,這個民族樹立了一個向所有人普及教育的榜樣。蘇格蘭也是離婚的先驅,直到19世紀50年代英格蘭和威爾士才迎頭趕上。在對英國社會、知識份子和政治生活的探索中,這本書大量依賴於那些要麼激勵、影響,要麼促成變革的男男女女們的日記、

信件和演講。它表明,民眾而非政府才是那個時代的主要參與者,儘管政府通過了法律,使有幹勁和精力的人們能夠做出文明且滿足的社會所需要的變革。在這本書所涵蓋的幾十年裡,有三次——1842年、1848年和1866至1867年——英國政治的不穩定如此嚴重,以至於在一些人看來,似乎革命即將來臨。然而,革命被避免了——而且每次都比以前少一點威脅——這不僅是因為開明的政府採取了措施,打破了狹隘的統治階級對國家的控制,而且它還找到了與那些人在經濟和政治上進行接觸的方法,否則他們很容易成為革命者。這一時期的啟蒙運動來自于一批知識份子、思想家和作家,他們言論和思想的自由表達慢慢地改變了相關人士的態度,這對國家大有裨

益。 當維多利亞女王于1837年6月登基時,英國是一個日益繁榮的國家,一個不斷壯大的帝國,新興的中產階級因工業化而變得更加富裕。然而,它也受到可怕的、破壞穩定的社會問題的困擾。幾乎沒有或根本沒有試圖規範公共衛生。霍亂頻繁爆發,原因在於沒有處理污水,沒有人知道霍亂是一種通過水傳播的疾病。為窮人提供的醫院和住房既簡陋又骯髒。由於進口關稅,食品價格極為昂貴,而且經常摻假,容易致病。飲用水不安全。城市裡到處都是妓女,女孩們因為饑餓的威脅而墮落。男孩和男人經常犯罪,與中世紀相比,他們受到的懲罰野蠻程度略有下降。 窮人住在濟貧院裡,家庭被拆散。1834年的《濟貧法》(Poor Law Act)將極端貧

困定為犯罪。精神病患者仍然受到殘酷的對待。婦女是丈夫的財產。只有一小部分成年男性可以投票。對於有選舉權的少數人,沒有無記名投票。進入公務員隊伍和在軍隊中晉升為軍官通常必須花錢。在工業革命擴張所及的許多城市,幾乎沒有正式的地方政府來提供或監督基本服務,也沒有市政或公民自豪感。旅行很慢,費用很高,大多數人從沒有離開家幾英里遠。ⅩⅤ直到1840年5月便士郵政問世之前,即使是書信交流(對於那些會寫字的人來說)也是不穩定且昂貴的。除了少數例外,在英格蘭和威爾士,只有富有的男性才能上學,他們中只有一小部分人能上大學。許多窮人目不識丁,沒有辦法提升自己——幾乎沒有什麼圖書館、博物館或美術館允許他們進入。英國

的製造業工廠也許才剛剛開始規範工人們的勞動:當時8歲的孩子每天工作12小時。煤礦的情況更糟,那裡的婦女和女孩在野蠻的條件下與男人和男孩一起工作,為英國的火爐提供煤炭。稅收限制了報紙的可獲得性,因此限制了言論自由,與此同時,對既定秩序的反對也在增長。作家和評論家們抨擊了英國的治國無方——那個時代最重要的辯論家湯瑪斯·卡萊爾(Thomas Carlyle)稱之為“英國狀況問題”。憲章運動為英國提出了六點改革計畫,如果它的要求得不到滿足,它似乎承諾要進行革命。 然而,工業化創造了財富,刺激了創新,鼓勵了教育,最重要的是,它刺痛了那些因工業化而致富的人的良心。知識精英尋求將思想從宗教教條中解放出來,

並推動教育、住房、公共衛生、法律和憲法方面的改革運動。受過教育的階層試圖讓越來越多未受過教育的人進入共同文明的範圍,共同文明植根於對古典世界的理解,以及從更現代的意義上說,源於不斷發展的民主的好處。在1841年至1881年的人口普查中,大不列顛和愛爾蘭的人口從2700萬增加到3500萬,儘管在馬鈴薯饑荒之後的移民潮中,愛爾蘭的人口減少了300萬。1880年,大多數男性擁有選舉權,女性不再是丈夫的財產,所有孩子都有上學的機會。英國是世界上領先的強國,在繁榮的同時也發展了強大而獨特的時代文化。 但在這40年左右的時間裡,英國發生的最大變化是顯而易見的:整個郊區的住宅、市政廳、博物館、音樂廳、美術

館、學院、大學、醫院、圖書館、火車站、市場大廳和哥特式復興教堂,似乎都在訴說著這個國家的決心——有共同的方向,把新獲得的財富用於改善人民的生活、思想和靈魂。對完美的追求可能是理想主義的,但它仍然結出了碩果。這本書將描述這一令人敬畏的轉變,並將頌揚促進這一轉變的男男女女。

康有為融攝西學的歷程與轉變

為了解決君主立憲元首 的問題,作者許意淳 這樣論述:

康有為是清末一位相當特殊的人物,戊戌變法前他走在時代的前端,倡導維新改革,戊戌失敗後他力主保皇立憲,民國成立後他則極力反對民主共和又主導復辟,被視為落伍的保守派。然康有為的一生都在為中國的「救亡圖存」做努力,當時中國震攝於西方改革後的強盛,因而促使康有為走上學習西學的道路。也因學習西學的目的是救國,因而他將重心放在物質、經濟方面。康有為最初接觸西學是經由傳教士所翻譯的西書,後來因緣際會得以直接和傳教士交遊,其眼見及西學知識也愈加豐富,之後他積極遊說光緒帝進行革行變法,並以西學作為變法的指導綱領。在變法失敗後康有為出逃海外,反得以直接接觸西方知識及政體,這樣的經歷使其政治學說更加完整,並瞭解到

唯有物質得以救國,因而開始他的物質救國理論。而這種種的經歷都使得康有為的西學方向轉變及不同。康有為是一位引進西方先進政治理論和學術理論的開創性人物,西學在其思想體系中佔有重要地位,在內憂外患的歷史背景下,康有為想進一步將西方科學知識和社會政治制度引進中國,用這些西學思想作為中國前進的指導,而這些西學思想亦是中國近代歷史前進過程中不可或缺的因素。