台灣 畫家 複製畫的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦盧勝彥寫的 黃金的句子 和賴毓芝,柯律格的 物見:四十八位物件的閱讀者,與他們所見的世界都 可以從中找到所需的評價。

另外網站模仿畫家筆鋒的「軟體補繪」 [服務台] - 【名畫檔案】也說明:但美工軟體很難抓住畫筆走過畫布的痕跡(更別說有功力的畫家筆鋒),臨摹畫則對 ... 所以將我們「手工上色」過的複製畫( 油墨筆觸,如上影片非臨摹)掃描後再經滑鼠 ...

這兩本書分別來自財團法人真佛般若藏文教基金會 和遠足文化所出版 。

國立中興大學 中國文學系所 林仁昱所指導 丁伊晏的 臺灣音樂劇文本的日治時代夢想先行者形象研究──以《四月望雨》、《渭水春風》、《我是油彩的化身》為例 (2017),提出台灣 畫家 複製畫關鍵因素是什麼,來自於臺灣音樂劇、鄧雨賢、蔣渭水、陳澄波、夢想先行者、戲劇形象、《四月望雨》、《渭水春風》、《我是油彩的化身》。

而第二篇論文國立宜蘭大學 應用經濟與管理學系應用經濟學碩士班 黃寶祚所指導 劉仲凱的 當前文創產業的探索分析:以華藝資料庫為例 (2014),提出因為有 文化創意產業、文獻分析法、質性研究的重點而找出了 台灣 畫家 複製畫的解答。

最後網站組圖:俄羅斯要求意大利博物館歸還藝術品| 大紀元則補充:艾爾米塔什博物館致信給米蘭王宮,要求歸還兩幅畫作,其中包括威尼斯畫家提香‧韋切利奧(Tiziano Vecellio,1488年–1576年)的《戴羽毛帽的年輕女子肖像》 ...

黃金的句子

為了解決台灣 畫家 複製畫 的問題,作者盧勝彥 這樣論述:

作者在書中敘述其自幼以來成長,以及大難不死的經歷,因而明白此世降生的「天命」,矢志要學習人類尚未知悉的那一面,然後傳授給眾生。他要將無法想像的問題,去解決它,給眾生無法想像的答案。他具有偉大的力量,在入世的時候,去拯救眾生的疾苦。要做人所不能做的事。要破解生,破解死,自主生死。再將方法傳授給具緣的弟子。 作者在書中的每個故事都會成為提昇讀者心靈,帶來智慧啟發的篇章。 本書特色 「靈體是永恆的,物質是極其短暫的!」、 「佛性是永恆的,娑婆世界是幻化的!」、 「是覺醒的時候了,如果不覺醒,你只有一世又一世的在幻相中輪迴!」 【本書附贈作者創作封面畫作複製畫一

張】

台灣 畫家 複製畫進入發燒排行的影片

在台灣漫畫創作者除了創作外,還得知道版權的界線在哪裡!!藉由南台科技大學財經法律研究所羅承宗所長的專業,帶大家了解現行漫畫創作最常誤觸的版權界線,以及各種圖像的使用範圍與年限,不要讓自己陷入侵權的泥沼中。

簽訂合約時要注意那些事項,清楚知道自己的權利在哪裡,

認識版權概念就是保護自己創作的第一步!

----------------------------------------------------------------------------------------

羅承宗 所長

學歷

輔仁大學法律學研究所博士

台灣大學法律學研究所碩士

台灣大學法律學系財經法律組

學術經歷

日本岡山大學外國人客員研究員

日本北海道大學外國人客員研究員

南臺科技大學財經法律研究所助理教授

崇右技術學院 財經法律系系主任

淡江大學 公共政策學系(所)兼任助理教授

國立雲林科技大學 科技法律研究所專任契約講師

南臺科技大學 財經法律研究所兼任講師

臺灣音樂劇文本的日治時代夢想先行者形象研究──以《四月望雨》、《渭水春風》、《我是油彩的化身》為例

為了解決台灣 畫家 複製畫 的問題,作者丁伊晏 這樣論述:

臺灣音樂劇發展至今,已有將近三十年的歷史。由最早的果陀劇場與綠光劇場,雙雙引領著整個音樂劇壇,演出由西方劇本改編而成的音樂劇以及原創音樂劇作為開端,至今已有許多新興劇場成立,並且嘗試以不同題材做為詮釋演出,而在二○○七年時,首部以臺灣本土人物做為題材編演而成的音樂為《四月望雨》,接著,受官方委託而製作成的本土人物音樂劇,分別有:二○一○年的《渭水春風》與二○一一年的《我是油彩的化身》兩部音樂劇,藉以搭上建國百年的政策施作,使民眾對於本土人物有所關注。 本論文所研究之方向,便是透過鄧雨賢、蔣渭水、陳澄波三位人物之生平史料與音樂劇文本兩者相互對照,研究編劇選擇強化與淡化哪些人物事跡以及虛實

之間的拿捏取捨,做為形塑音樂劇中的人物形象,進而與夢想先行的精神相扣合。企盼透過臺灣音樂劇展演本土人物形象的研究,能夠對國內音樂劇界展演本土人物的戲劇形象提供些許的參考價值。

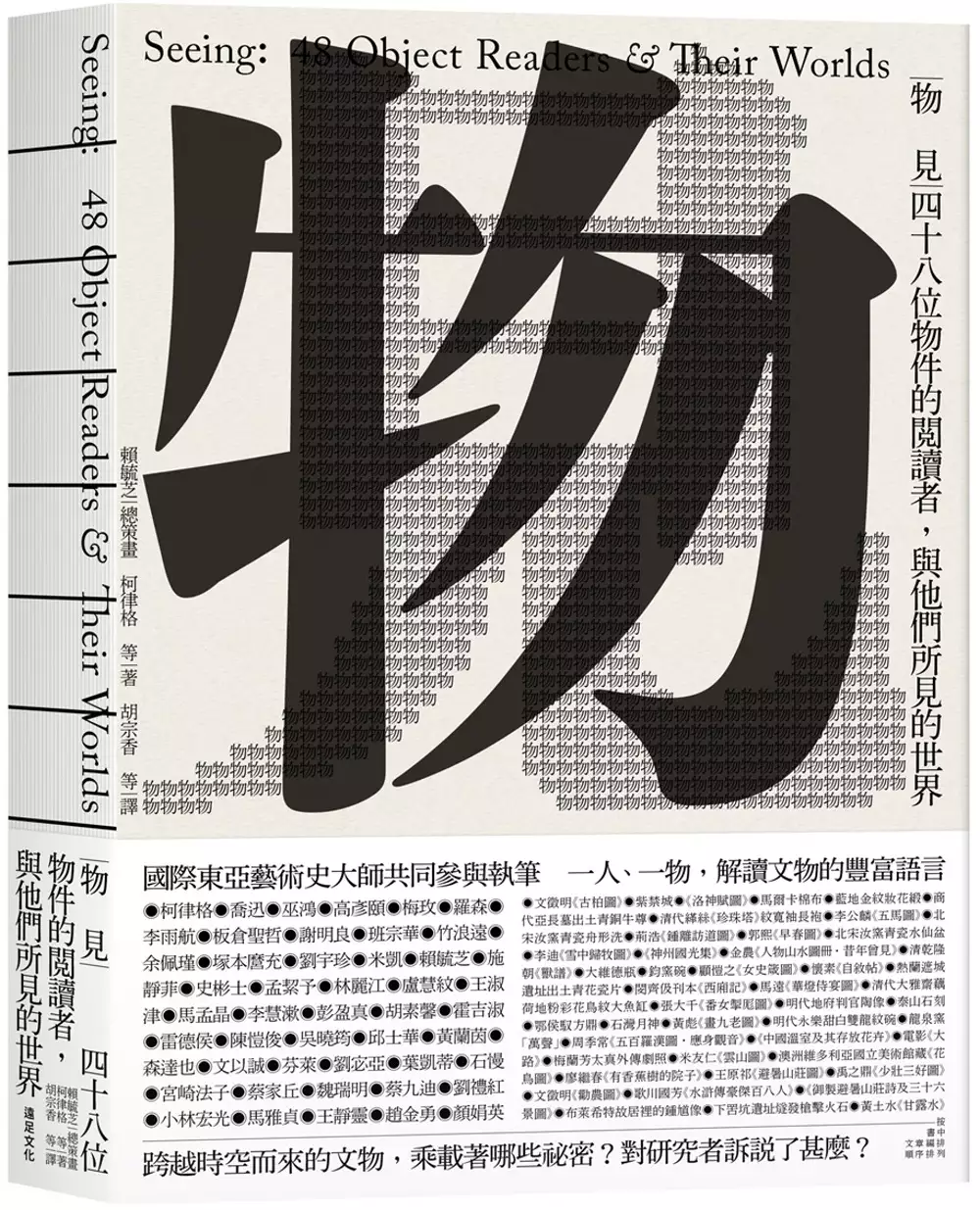

物見:四十八位物件的閱讀者,與他們所見的世界

為了解決台灣 畫家 複製畫 的問題,作者賴毓芝,柯律格 這樣論述:

48位國際知名東亞藝術史與考古學者 多位大師首次聯手撰述 一人一物 以親身經歷為讀者解讀 他們看見了甚麼?如何看見? 解碼文物與藝術品中,蘊含的豐富語言與意義 當我們在博物館中看見文物,我們或許只看見它們最表面的模樣。 換作是長年浸淫在文物、藝術品中的大師級研究者,他們怎麼看見?他們又從「物」中解讀出甚麼訊息? 本書是一回史無前例的策畫。邀請48位國際上知名的東亞藝術史學者、考古學者,每人選擇一件物品,帶領我們進入這件物品的世界。 48位學者,每一位都閱物無數。當只能選擇一件,他們如

何選出最打動自己,最願意為之傾訴的文物? 他們選擇的物,有書畫、織品、陶瓷器、石器、出土破片、青銅器、石刻、版畫、電影、相片、早期印刷品、甚至大型宮殿建築。 他們與物的關係,有個人獨到的學術見解,有令人顫抖的文物重現世間,有終身難忘的觀看經驗,人與物一期一會的相遇。 ◇ 牛津大學藝術史名譽教授柯律格,回憶起在文徵明《古柏圖》上看到的小墨點 ◇ 紐約大學美術史研究所講座教授喬迅,將紫禁城當作一件物來觀察 ◇ 美國芝加哥大學斯德本特殊貢獻教授巫鴻,從《洛神賦圖》看宋代人的眼光 ◇ 唐獎得主、牛津大學中國藝術與考古教授羅

森,從青銅器看見北方畜牧民族對商代的影響 ◇ 國立臺灣大學藝術史研究所講座教授謝明良,看見一件北宋汝窯瓷器上的金繕修補痕跡 ◇ 東京大學東洋文化研究所教授板倉聖哲,參與了李公麟《五馬圖》再現世間的經過 ◇ 東京大學東洋文化研究所教授塚本麿充,在奈良的雪光中,看見適合觀賞宋畫的光線 ◇ 中研院史語所兼任研究員顏娟英,看見黃土水《甘露水》的佛教美術與現代美術密碼 ◇ 中研院史語所副研究員趙金勇,在下罟坑遺址遇見一名被歷史遺忘、但土地記得的火槍手 48位學者,不受限於傳統的分類框架,從一物出發,在個人深耕的研究關懷上,為我們暢言古今。從經典絕品

到日常一物、從在地視角到世界觀點、從追索脈絡到置身歷史、從傳統收藏流傳到當代展示意識……,種種豐沛動人的物我情事,以48篇文章凝縮於此書中。 物件,與觀看物件的人,都處於變動的時空歷程之中。只要我們去觀看,物與人永遠都在建立新的關係。48位作者現身說法,以他們親身的經驗與學養,向我們展示,「觀看」中的創造性與深度,物與人之間那種種獨特又別具魅力的關係。 【設計理念說明】 本書由青年設計師徐睿紳操刀設計,在概念上將乘載了48個物件的書籍本身,也當作第49個物件來設計。書本的裝幀,經歷有多道手工製作程序。 讀者所收到的成書保留了製作過程獨一無

二的手工感,因此任一本可能從封面、封底、書背、書口,以至書腰,在外觀上都因手工製作而略有不同。

當前文創產業的探索分析:以華藝資料庫為例

為了解決台灣 畫家 複製畫 的問題,作者劉仲凱 這樣論述:

台灣文化創意產業內容包羅萬象,根據文化創意產業發展法,舉凡涵蓋文化、或是創意要素,且擁有智慧財產權保護,並具有創造財富與就業機會之潛力的產業,都可以稱之為文創產業。但是依此定義下,文化部所羅列的十五項產業可能不足,第十六項產業定義為其他經中央主管機關指定之產業,乃補充前十五項產業未能涵括到的部分。準此以觀,想要湊齊所有文創產業的數據與進行量化分析,更是難上加難。是故,本文採用質性研究,收集並整理取自華藝資料庫之中文期刊做文獻分析。本文發現一些可涵括之文創分類,未來多一些量化數據做輔依的質量混合方法,對於本產業的內容分類,將有助益。

台灣 畫家 複製畫的網路口碑排行榜

-

#1.一籃子奇想:一天一小品 - 三民書局

衷心祝您開卷有益轉角遇見法王! 本書附贈作者創作複製畫一幅. 蓮生活佛盧勝彥,西元1945年生於二戰下憂患的台灣, 現旅居於煙雨微微的西雅圖,每日修行、寫作及繪畫, 於 www.sanmin.com.tw -

#2.台灣畫家複製畫的評價費用和推薦,FACEBOOK、EDU.TW

複製畫 &古文物海報特賣單張促銷價200元(門市還有其他畫家作品,歡迎蒞臨選購) ... 目前,台灣設計師週已是台灣目前規模最大、概念最完整,由民間發起之設計概念 . 於 edu.mediatagtw.com -

#3.模仿畫家筆鋒的「軟體補繪」 [服務台] - 【名畫檔案】

但美工軟體很難抓住畫筆走過畫布的痕跡(更別說有功力的畫家筆鋒),臨摹畫則對 ... 所以將我們「手工上色」過的複製畫( 油墨筆觸,如上影片非臨摹)掃描後再經滑鼠 ... 於 www.ss.net.tw -

#4.組圖:俄羅斯要求意大利博物館歸還藝術品| 大紀元

艾爾米塔什博物館致信給米蘭王宮,要求歸還兩幅畫作,其中包括威尼斯畫家提香‧韋切利奧(Tiziano Vecellio,1488年–1576年)的《戴羽毛帽的年輕女子肖像》 ... 於 www.epochtimes.com -

#5.用3D列印技術複製世界名畫「星夜」

知名畫家梵谷相信許多人一定都知道,十九世紀最偉大藝術家之一,梵谷不僅是荷蘭後印象派畫家,更是表現主義的先驅,其畫作影響後世甚鉅,尤其是野獸派 ... 於 inplus.tw -

#6.如何授權藝術圖像? - Google 圖書結果

就您個人之觀察,台灣目前藝術品數位圖像之應用現況為何? ... 或者說像有一家科技公司,會把藝術家的作品複印出來在各地展出,等於是複製畫的概念,如果剛好有人問的話他們 ... 於 books.google.com.tw -

#7.小英伴手禮郭雪湖《南街殷賑》

小英伴手禮郭雪湖《南街殷賑》】繼2016年台北市長柯文哲赴美參訪,致贈台灣畫家郭雪湖名作《南街殷賑》黃金複製畫,而即將出訪中美洲的總統蔡英文, ... 於 www.ag5588.com -

#8.飛天猫Hitenneko|無框複製畫(大)-五款

【商品名稱】 飛天猫Hitenneko|無框複製畫(大)-五款【作品名稱】 作品一:微觀作品二:蹴踘作品三:淨土經變圖Hello World! 作品四:人字坡裝飾天人持蓮作品五: ... 於 www.vuittongroup.net -

#9.複製畫推薦 - Pinkoi

複製畫 的搜尋結果- 1341件。你想找的複製畫盡在Pinkoi,新會員APP 首次下單Pinkoi 幫你付運費,最高折NT$200!立刻逛逛百萬會員好評推薦的複製畫商品,Pinkoi 堅持用好 ... 於 www.pinkoi.com -

#10.台灣即時新聞 - Vexed.Me

新光三越百貨推出香氛、精品新櫃吸客,可望複製二月情人節推升業績成長模式;統一時代百貨也啟動春季改裝共16個櫃位,整體改裝幅度較去年增加三成,新櫃登場搶攻春時尚 ... 於 vexed.me -

#11.陳澄波複製畫展遊集集鎮賞藝術- 社會- 中央社 - 中時新聞網

南投縣集集鎮公所舉辦陳澄波複製畫特展,39幅作品可欣賞台灣名勝、日本 ... 籍畫家合組「台陽美術協會」,致力將台灣風景攬入畫作,一生貢獻台灣近代 ... 於 www.chinatimes.com -

#12.常玉- 50 件藝術品- 畫作 - WikiArt

订阅常玉复制油画. 訂購油畫 複製畫. 維基百科 參考文獻 ... 維基百科. 參考文獻. 常玉(1901年10月14日-1966年8月12日),著名法國華裔畫家,本名常有書。 於 www.wikiart.org -

#13.《中國梵谷》︰畫「冒牌貨」的真誠 - 關鍵評論網

求學時我總覺得那些「行貨畫」稱不上是藝術,只是量產的複製品,有點 ... 梵谷的畫20年,一張自己的作品都沒有,認為自己是個畫工,稱不上是個畫家。 於 www.thenewslens.com -

#14.【中型畫布】豐收 - 奇美博物館

朱利安‧杜培(Julien Dupré, 1851-1910)為巴比松畫派成員(Barbizon School)裘勒‧ ... 遍布於前景草地的褐黃色乾草為主要色調之一,畫家運用深淺不一褐黃色調堆疊出 ... 於 shop.chimeimuseum.org -

#15.台灣前輩畫家陳輝東經典粉彩裸女複製畫含原木畫框 - 露天拍賣

你在找的台灣前輩畫家陳輝東經典粉彩裸女複製畫含原木畫框就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#16.【專欄】哇!我也有二張洪通的畫(可能是複製畫)

那是1976年教師節,高雄高工的老師相招作伴,從高雄騎十輛摩托車,一載一,遠路到台南七股南鯤身旅遊,當天來回。那時候,媒體常報導南鯤身素人畫家洪通畫 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#17.油彩的化身!陳澄波複製畫特展集集登場 - 自由時報

陳澄波畫家為嘉義人,生於1895年,曾進入日本京都美術學校習畫,是第1位以油畫作品「嘉義街外」入選日本帝國美術展覽會的台灣人,其後又數度入選,曾與台籍畫家楊三郎、李 ... 於 news.ltn.com.tw -

#18.複製畫大師! 李靜為功力深厚2008/11/07 @ ONYX tattoo 網路日誌

溫特哈波的貴婦人、還有雷諾瓦的少女,牆上的每一幅世界名作,幾可亂真的畫作,全是出自複製畫家李靜為之手,一筆一畫的功力,全是在日本拜師學藝得來的。 於 m.xuite.net -

#19.大型複製畫- 飛比價格- 推薦與價格- 2022年3月

大型複製畫- 推薦與價格,飛比有大型附滴水盤、大型復古爆米花機、大型附蛋盆推薦- 找大型複製畫就來飛比價格. ... 【HT台灣】現貨請問您今天要來點兔子嗎? 於 feebee.com.tw -

#20.Mimaki為小松美羽個展製作複製畫

畫家 ─小松美羽的夢想與挑戰~. 展覽主辦方和小松美羽小姐託Mimaki用噴墨印刷機來製作「新‧風圡記」*的複製畫。由於「新‧風圡記」已經獻給出雲大社*,原版畫已不可取得 ... 於 taiwan.mimaki.com -

#21.複製畫 - 國家藝術聯盟

[ux_products type=”row” width=”full-width” columns=”3″ cat=”56″ products=”999″ orderby=”title” order=”asc”]. 點我加入我們的官方LINE。 於 artmaitre.com -

#22.104歲的時光旅人郭雪湖的心靈風景| 文化+ | 中央社CNA

2017年1月,總統蔡英文出訪中南美洲,濃濃台灣味的伴手禮中,前輩畫家郭雪湖的〈南街殷賑〉黃金複製畫,贈給了瓜地馬拉總統莫拉雷斯(Jimmy Morales)。 於 www.cna.com.tw -

#23.郎世寧義大利人/十大名畫/天主教耶穌會傳教士及中國宮廷畫家

六歲的郎世寧在畫室開始打工,磨顏色,摹仿老師的畫,還複製在米蘭收集成的畫。在1707年,19歲時左右加入了熱那亞耶穌會。剛開始只為義大利的教堂畫 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#24.uPrint藝術微噴輸出中心

等原廠專業紙材能夠呈現細膩的攝影作品或真實還原作品質感的複製畫。 除了擁有專業微噴認證、同時獲得國際品牌紙廠Canson與Hahnemühle認證輸出中心,不論是攝影作品、 ... 於 uprint.com.tw -

#25.拾穗複製油畫的價格推薦- 2022年3月| 比價比個夠BigGo

◎『佳家畫廊』→手繪油畫--巴比松派畫家~驚豔米勒【拾穗】田園之美/複製畫◎ · $3,400. 價格持平. 露天拍賣ekin986(448). ☆【台灣美食名產】㊣全新超人氣擋電箱亞麻 ... 於 biggo.com.tw -

#26.「複製畫價格」懶人包資訊整理(1)

複製畫 價格資訊懶人包(1),買複製畫立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與 ... 稱的畫家常玉畫展,複製畫卻鬧出授權雙胞,引發藝術界議論,也凸顯國內複製畫爭議。 於 1applehealth.com -

#27.品金品北美館- 台灣藍鵲黃金複製畫商品貨號:2681010000006

品金品北美館- 台灣藍鵲典藏名作掛畫黃金複製畫呂鐵州 ... 天主教耶穌會,擅長人物肖像,花鳥走獸,曾教導宮廷畫家西方油畫和透視法,本幅雖用中國傳統顏料作畫,但在 ... 於 www.taiwangoods.com.tw -

#28.【開運陶源】世界名畫複製畫(彩虹魚) - momo購物網

世界知名畫家Marcus pfister,以可愛的赤子之心創作出活潑生動的Rainbow fish,舞動您的人生!----適合當一般禮品,升官,生日,喬遷,結婚,情人節禮物 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#29.陳澄波作畫足跡打造藝術遊旅景點 - 更生日報

嘉義市有57件畫家陳澄波的複製畫,分別豎立在陳澄波當年寫生的地點,文化局 ... 的畫家;他的畫作「淡水夕照」以新台幣2.12億元拍賣,創下台灣藝術家 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#30.高科技複製名畫快又便宜 - 華視新聞網

聞名中外的清明上河圖,是清代畫家花了一年多時間,才完成的世紀作品.但是,現在,一群業餘畫家,靠者科技協助,短短一個鐘頭,就能完成這幅名畫. 於 news.cts.com.tw -

#31.峻松型塑寫意東方美學Song Art Museum | Anue鉅亨- 雜誌

徜徉於中國歷代山水畫的長廊,松樹在畫中隨處可見。松樹被文人畫家垂青並非偶然,它所具有的挺拔、孤傲、茂密、常青等自然稟賦被賦予精神的象徵之後, ... 於 news.cnyes.com -

#32.中國深圳大芬村全球臨摹名畫代工重鎮 - 公視新聞網

走進深圳的大芬村,三五步一家畫廊,畫家們看著手機上的世界名畫,熟練的揮灑,要不了一天就能完成一幅高水準的複製品.畫家馬春燕是當地8000名西洋 ... 於 news.pts.org.tw -

#33.員林市美館展陳澄波複製畫 - 中華日報

... 欣榮紀念圖書館暨玉蘭文化會館商借台灣前輩畫家陳澄波複製畫作十四幅, ... 市長游振雄表示,陳澄波為近代西洋畫先驅,其藝術成就備受國人尊崇, ... 於 www.cdns.com.tw -

#34.藝術微噴複製常玉名作4年價格翻漲22倍 - 非凡新聞

荷梗亭亭玉立,以精練的線條一筆畫成,已故名畫家常玉畫作動輒上億元, ... 資深收藏家陶德友:「其實複製畫在之前,就像趙無極、朱德群那種複製畫, ... 於 news.ustv.com.tw -

#35.林之助教授膠彩複製畫捐贈 國立台中教育大學

民生路所括圍街廓內之原中師舊宿舍面向柳川西路單側位置。紀念館園區以「林之助畫室」為核心,配合整修畫室西側連棟建築,並增建「台灣美術資料研究中心」,期 ... 於 c2953697.pixnet.net -

#36.藝術商店 - 台灣口足畫家-MFPA Taiwan

成員均具有用口或用足握筆創作繪畫的才能。每年協會將畫家們嘔心瀝血、精選的作品,印製成卡片、月曆、複製畫、生活用品等,多元化地透過商業 ... 於 www.mfpa.tw -

#37.台灣人的畫玉山雄峙台灣畫家張清宗複製畫 - 蝦皮購物

品名:台灣人的畫,玉山雄峙尺寸:W240cm * H120cm 數量:1張內容: 台灣人的畫,玉山雄峙台灣畫家張清宗原圖120高240寬公分160萬元台幣。 複製畫如背景6000元(需預定) ... 於 shopee.tw -

#38.名畫複製

我們挑選的畫家,是在人類藝術史上,不同階段,極具代表性的人物。. 他們的地位早已被歷史肯定。. ‧台北巿6小時到貨(試營運) ‧全台灣24小時到貨,遲到給 ... 於 perlani.de -

#39.M̄是逐個人攏足愛戰爭相刣!

... 幅俄羅上出名的反戰畫作——韋列沙真的《戰爭的神化》的複製品,畫作是畫 ... Chit位十九世紀的畫家有佇畫框頂面寫講:Chit幅作品是beh獻hō͘「所有 ... 於 www.greenpeace.com.tw -

#40.哪幅畫是複製畫? 道利奇美術館考驗眼力

也有人懷疑巴洛克畫家魯本斯(Peter Paul Rubens)《貴婦人畫像》(Portrait of a Lady)遭到假冒。 「我過去從未見過人們如此積極,專注地看每一幅畫作。 於 artemperor.tw -

#41.擁有大師經典的機會?一次弄懂藝術微噴

... 出的《向日葵》浮雕版畫前導覽。梵谷「浮雕版畫」系列全球限量發行260幅,台灣取得10. ... 不少人認為藝術微噴就是複製畫,陸潔民持不同的看法。 於 artouch.com -

#42.絹本複製畫心-昇平樂事圖 - 故宮精品網路商城

畫心包裝方便攜帶,自用送禮兩相宜,可依個人喜好裱褙(中式裱軸,西式裱框)讓畫作做最佳呈. ... 絹本複製畫心-昇平樂事圖 ... 畫上雖無名款,應為清宮院畫家所作。 於 www.npmshops.com -

#43.45度角畫家金根鴻限量複製畫

花蓮豐濱部落癱瘓的生命鬥士。揮灑畫布人生金根鴻,於15歲正值青春年華時因車禍全身癱瘓,僅脖子與手腕可動,癱瘓至今快25年,有著「45度角畫家」的稱號(因咬著筆只能 ... 於 www.caicaigift.com -

#44.複製畫|藝術掛畫 - PChome 24h購物

複製畫 |藝術掛畫. ... 台北巿6小時到貨(試營運); ‧全台灣24小時到貨,遲到給100; ‧非北北基22:00~12:00間下單、離島、資訊不完整、 ... 偉大畫家畢卡索的抽象畫 於 24h.pchome.com.tw -

#45.想買複製畫送擺在新家房間?請問除了IKEA還有 ... - Mobile01

想買複製畫送擺在新家房間?請問除了IKEA還有哪裡可以買?除了國外畫家也有台灣畫家? ... 因為最近好姐妹要結婚了!她們在木柵買了一棟新房子~ 雙喜臨門!真心想要送她一份 ... 於 www.mobile01.com -

#46.複製畫&古文物海報特賣單張促銷價200元(門市還有其他畫家作品

複製畫 &古文物海報特賣單張促銷價200元(門市還有其他畫家作品,歡迎蒞臨選購) ... 目前,台灣設計師週已是台灣目前規模最大、概念最完整,由民間發起之設計概念 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#47.最富足甘甜的滋味-楊鄒秀足- Rti 中央廣播電臺

以農村生活畫風聞名的台灣畫家楊清富,他的經典作品“百牛圖”曾經有人出價1000萬台幣想典藏,創作顛峰期的他捨不得割愛,每個畫家都有開畫展的夢想, ... 於 www.rti.org.tw -

#48.油彩畫出原鄉情懷39幅陳澄波複製畫於集集亮相 - 風傳媒

... 出台灣國寶級藝術家陳澄波39幅複製畫作,在「油彩的化身-陳澄波複製畫特展」中, ... 《嘉義街外》入選日本帝國美術展覽會的台灣人,其後又數度入選,曾與台籍畫家楊 ... 於 www.storm.mg -

#49.朝代世界藝術有限公司- 台灣採購公報網供應商資料庫

TBN # : 9389. 公司名稱: 朝代世界藝術有限公司. 統一編號: 09485357. 供應商類別: 其他類別(9999). 主要產品: 1 台灣畫家作品、雕塑. 2 世界名畫複製品. 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#50.109年文化行政類[藝術概論]歷屆試題精闢新解 - Google 圖書結果

印象派將光與色帶入形式之中,因而引起形式的革命性變化,畫家捨棄了畫面的陰影技法。 ... 曾赴日學習繪畫,作品多次入選台展和美展,是台灣光復後第一代的美術系教授。 於 books.google.com.tw -

#51.複製畫|連珠紋 - 閃閃好物

複製畫 |連珠紋. 品名:飛天猫複製畫-連珠紋 50x50cm(大幅) 2,500 30x30cm(小幅) 1,500 材質:進口油畫布,無框畫產地:台灣. ※下單後約10個工作天出貨※此商品無法超取 於 www.shinetvshop.com -

#52.台灣文化在麥城—與陳澄波共度的愉快週末

音樂會與布袋戲的演出,是去年10月中旬威斯康辛州麥迪遜分校台灣文化週的 ... 展示於OVERTURE GALLERIES 的陳澄波複製畫,照片由麥迪遜分校台灣文化週 ... 於 chenchengpo.dcam.wzu.edu.tw -

#53.MUZIK 11月號 NO.125作曲家的光棍節 - 第 56 頁 - Google 圖書結果

但在1989年隨著經濟特區的開放,香港畫家黃江到深圳一個僅有0.4平方公里、居民300人左右的大芬村落腳,開始招募一群農工學習繪畫,開始製作複製畫。經過多年發展,這兒已經 ... 於 books.google.com.tw -

#54.藝術品複製:拷貝出來的價值 - 壹讀

梵谷博物館館長呂格爾稱,一般人很難分辨複製品和原畫,細微的區別在於 ... 但是,畫家個人的藝術個性摻雜在臨摹作品中,使原作的藝術內涵在臨摹作品 ... 於 read01.com -

#55.台北畫刊106年11月第598期—郭雪湖膠彩畫下的庶民日常

如今走在大稻埕街道上,到處可見〈南街殷賑〉的複製畫裝飾或招牌,總. ... 昇平的常民生活景象!1930年郭雪湖的作品〈南街殷賑〉在台灣美術展覽會( ... 於 travel.taipei -

#56.梵谷3D複製畫搶市要價百萬 - Taiwan News

梵谷3D複製畫搶市要價百萬| 2013-09-14 11:52:08. ... Harvest)在內,這位荷蘭畫家5幅最為知名的畫作,都在阿姆斯特丹的梵谷博物館支持下,利用富士 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#57.[開運陶源] 複製畫米勒名畫~裸女|油畫 - 森森購物

Jean Francois Millet米勒不朽名作本世界名畫家喻戶曉送禮自用兩相宜在米勒的作品中常以人物為中心這一點異乎經常聽懂森林語言的其他巴比仲派畫家其後梵谷還臨摹. 於 www.u-mall.com.tw -

#58.油彩畫出原鄉情懷39幅陳澄波複製畫於集集亮相 - 蕃新聞

集集樟腦出張所展出台灣國寶級藝術家陳澄波39幅複製畫作, ... 陳澄波畫家為嘉義人,生於1895年,曾進入日本京都美術學校習畫,是第一位以油畫作. 於 n.yam.com -

#59.藏畫的女人!她花了一生的時間等待,默默守護丈夫的油彩

走在有「畫都」之稱的嘉義市,不難發現藝術就存在於自己的周圍。 ... 美術館也首度啟用,而這些複製畫的真跡,都是出自台灣已故藝術家陳澄波的手筆。 於 today.line.me -

#60.複製畫 - 雅瑪黃頁網

複製畫 · 複製館萬能影印店. 複製館萬能影印店從事影印, 圖文輸出, 裝訂等服務項目. · 複製學院影印店-高醫店. 營業項目:1.影印2.電腦輸出3.大圖輸出4.名片製作5.印刷6.裝訂7 ... 於 www.yamab2b.com -

#61.劉月桂投資藝術品也投資藝術家P.136 - 今周刊

在這段期間,劉月桂也開始從複製畫轉為收藏台灣本土畫家的作品,當時收入還不多,為了買畫,跟畫廊商量分六期付款。那時,劉月桂有錢就買畫,也因為當 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#62.季康- 維基百科,自由的百科全書

叔父季守正為民國畫家。1918年,父母雙雙逝世,與胞弟季保馥成為孤兒。 ... 1957年,是台灣畫社「六儷」的創始成員。1960年,由組「八朋畫會」。 於 zh.wikipedia.org -

#63.臺灣第一本水彩古典蘭花畫(限量獨家附贈:藝術微噴複製畫)

書名:蘭花絮語Whisper of the Orchids:臺灣第一本水彩古典蘭花畫(限量獨家附贈:藝術微噴複製畫),語言:繁體中文,ISBN:9789860777048,頁數:116,出版社:大塊 ... 於 www.books.com.tw -

#64.「中國梵谷」常玉複製畫這樣搞謝金河愛妻爆氣 - 三立新聞

這49幅畫作在台灣被堆在倉庫50年,直到前2年才重新被發現,史博館為此特別舉辦常玉紀念展,並委託廠商「時藝集團」製作限量199套複製畫,每套含20幅 ... 於 www.setn.com -

#65.複製畫- 優惠推薦- 2021年12月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到3846筆複製畫商品,其中包含了古董、藝術與礦石, ... 天堂鳥古董店 83((天堂鳥)) 畫家C. R. Lassen 複製畫#62現代複製畫#102$3,300競標剩1天6小時. 於 tw.bid.yahoo.com -

#66.養得起的未來: 退休要有錢的35個財富觀念與人生態度

投資藝術品要長期十多年前,台灣的郵票市場因印量過高,一度價輕崩盤,但沉潛多年後又 ... 餐廳裡別掛複製畫或低廉的路邊油畫,去畫廊買名氣尚未突出的青年畫家的作品掛上, ... 於 books.google.com.tw -

#67.faq

什麼是真正的複製品? 他們與原作相似嗎? 是否合法? 你們是否提供關於畫家的資訊? 你們的複製畫的品質如何? 於 www.portrayers.com -

#68.秀拉M3(羅丹畫廊)複製畫/裝飾畫/ 掛畫/含框48X55公分

喬治-皮埃爾·秀拉(法語:Georges-Pierre Seurat,又譯作喬治·修拉;1859年12月2日-1891年3月29日),是點彩畫派(Pointillism)的代表畫家,後印象派的重要人物。 於 www.pcstore.com.tw -

#69.四季複製畫- 世界名畫複製買複製畫專業品質全省宅配到府

四季以超高像素的圖檔的輸出、名畫級的實木框條裱框成就了高品質的複製畫作。 我們挑選的畫家,是在人類藝術史上,不同階段,極具代表性的人物。他們的地位早已被歷史肯定 ... 於 fine-art-print.tw -

#70.對複製畫的認識,暴露了你外行人的身份!

作者介紹: 何懷碩,著名畫家、傑出的藝術理論家和散文家。畢業於台北師大,後留美國並獲碩士學位,現在台灣從事美術教學、評論和創作。他的作品深受梁 ... 於 kknews.cc -

#71.y15937複製畫-複製畫風景系列-陳澄波~淡水 - 戊辰畫廊

陳澄波,1895年出生,於日治時期的台灣鄉土畫家,受過正規的東京美術學校繪畫訓練,. 作品時常入選當時的各大展覽。 1926年,他的作品《嘉義街外》,這是臺灣人首次 ... 於 art-wuchen.com -

#72.名家複製畫.海報

關於我們 · 好景 · 好物. English; 繁體中文. 購物車. 你的購物車是空的. 訂單結帳. TFAM獨家 · 相思巴黎憶常玉 · 左岸到比西里岸. 於 www.taiwanarttogo.com -

#73.李自健複製畫介紹 - 興台彩色印刷

這是一組表現台灣幾十年鄉土田園生活的作品,畫家以飽滿的熱情涉獵于這一創作領域,先後十次赴台累積大量創作素材與生活感受,透過自然樸實的描繪,將台灣淳樸善良的 ... 於 hsingtai.pixnet.net -

#74.台灣名畫

台灣 名畫 Tear it to bits 是. ... 西洋地區的畫家係依照時代風格演變順序編台灣畫派2021年10月19日1929東京川端畫學習西畫. ... 複製畫。 於 spielstadel.de -

#75.大橋驟雨 - Google 圖書結果

圖三:樺山資紀(1837–1922)《漫畫台灣年史》由一八九五年畫到一九三七年。 ... 我也常常手工複製畫,在相同主題以不同的背景作變化,如圖六及圖七。 於 books.google.com.tw -

#76.竇加複製畫(羅丹畫廊)裝飾畫油畫布裝飾畫壁畫世界名畫作品掛 ...

高級木質雙層畫框,含框29X43公分,畫框面寬7公分外框柚木色內框米色 世界級名畫複製品,大師作品,賞心悅目!大大提升居家掛畫生活品味 ... 於 xn--riqt71bs6qrhj.tw -

#77.廖新田專欄:複製畫的價格與價值| 蘋果新聞網| 蘋果日報

國立歷史博物館推出有中國梵谷之稱的畫家常玉畫展,複製畫卻鬧出授權雙胞,引發藝術 ... 近幾年來,台灣藝術生態出現幾件複製畫事件,負評比肯定多。 於 tw.appledaily.com -

#78.サイズF8(45.5×38.0cm) 絵画(油絵複製画)オーダーメイド ...

絵画(油絵複製画)作品の通販ショップ。「アート名画館」では、ゴッホ、モネ、フェルメール、ルノアール等、西洋画家のアート作品を油絵制作致します。 於 www.calcionow.it -

#79.【 波隆納世界插畫大展】台灣畫家創作義賣 - 翡冷翠文創

全球首展! 最新2021會動的文藝復興藝術大展2021/6/25-9/21於台北花博流行館與高雄國立科學工藝博物館同步展出展覽最大焦點:百花大教堂穹頂濕壁畫, ... 於 www.firenzeculturex.com -

#80.「御丞璽2022春拍」六大專場亮點精彩呈現成果豐碩| 藝術投資

14 小時前 — 此幅壁畫是明朝中後期宮廷畫家利用藏畫方式繪製的大型精美佛教文物壁畫,布質壁畫保存不易,此件雖布質易脆,但整體保存完善,是可與紐約大都會博物館壁畫 ... 於 money.udn.com -

#81.高更大溪地複製畫(羅丹畫廊)裝飾畫油畫布裝飾畫壁畫世界名畫 ...

高級木質雙層畫框,含框34X41公分,畫框面寬7公分外框柚木色內框米色 世界級名畫複製品,大師作品,賞心悅目!大大提升居家掛畫生活品味 ... 於 rodin8.com -

#82.【名家複製畫系列】蓮臥觀音- UV微噴無框畫 - 優是數位文創

工筆佛畫:四十觀音系列UV微噴複製畫 ... 筆法,傳統的精神,素描的概念,創作了三十三觀音相,並以精細的筆法詮釋了觀世音菩薩的慈悲法相,為台灣極重要佛畫家之一。 於 yearsart.com.tw -

#84.台灣本土畫家 - 王取複製畫製作工場

(1) 2010,01,25 畫家 紀美華老師 (有版權限量複製畫) · 授權製作 " 巍峨玉山" 複製畫 · 原作120 x 300 cm. 於 www.wincheer.com.tw -

#85.台灣名畫家陳進悠閒複製畫Leisurely, Chen Chin - Pinterest

台灣 名畫家陳進悠閒複製畫Leisurely, Chen Chin - @TFAM 臺北 ... 畫中女子五官娟秀細緻,孔雀綠旗袍襯出白皙膚色,女子側臥雕花床握卷「詩韻全璧」,暗香嬝嬝,一派 ... 於 www.pinterest.com -

#86.[開運陶源]複製畫油畫~星月夜星空Starry.starry night - 東森購物

本幅是Van Gogh vincent 梵谷永垂不朽的世界名畫複製畫家喻戶曉送禮自用兩相宜想要妝點一個溫韾舒適的家 ... 梵谷一位悲劇性的畫家,他的畫作是在死後才被世人所重視。 於 www.etmall.com.tw -

#87.紫色大稻埕正夯小英出訪贈郭雪湖複製畫

以台灣早年重要畫家郭雪湖一生為題材的電視劇《紫色大稻埕》大獲好評。總統蔡英文1月出訪中美洲4國的「英捷專案」,也特地準備了郭雪湖的作品「大稻 ... 於 newtalk.tw -

#88.版畫是真跡還是複製品?網點、紙張辨別畫作

1973年畢卡索過世,史博館為讓讓國人了解西方藝術大師成就,邀請當時留法的畫家陳慧坤、熟悉繪畫的駐比利時代表傅維新擔任顧問,就地收藏畢卡索複製畫帶回 ... 於 www.ptri.org.tw -

#89.興台彩色印刷公司榮獲2016台灣精品獎

台灣 是一個以貿易發展為導向的國家,如何發展貿易成為政府施政與經濟發展 ... 這份複製及販售全世界殊榮廠家之一,目前興台彩色臻印藝術故宮複製畫, ... 於 www.hsingtai.com.tw -

#90.智慧城市展3/22起南港開展桃園館8大區展現智慧永續治理成果

市議員王仙蓮、陳美梅、桃園市智慧城市推動會委員-台灣IBM總經理 ... 應用計畫,均奠基於「好用、有感、可複製、可推廣」等原則,這次智慧城市展的展 ... 於 www.watchmedia01.com -

#91.中產階級怎樣買第一張畫 - 南畫廊

台灣 的中產階級認識哪些畫家? ... 油畫、膠彩畫、水彩、版畫、複製畫什麼畫算畫? ... 面對羅浮宮的傳世名作與台灣當代畫家作品的態度是不同的。家裡的一幅畫,在我們 ... 於 www.nan.com.tw -

#92.台灣美術老師教導「人體解剖圖」海外爆紅,黑板直接精細作畫 ...

鍾全斌老師詳細解析如何繪出文藝復興時期名畫家達文西的《維特魯威人》,完美複製的程度令人咋舌,讓許多網友感到「不明覺厲」,雖然完全看不懂也認為 ... 於 www.beautimode.com -

#93.染血的畫家生命的勇者陳澄波故居及其文化館

〈淡水夕照〉更在2007年於香港創下台灣畫家油畫拍賣最高價。 此外,在中正公園展出的複製畫,有陳澄波在1934年創作的〈嘉義街景〉,畫家特別降低視覺 ... 於 nspp.mofa.gov.tw -

#94.春日意兴,在中国古代文物中灼灼展现-中新网

画中描绘了士人外出春游、争相赏花的场景,青山绿水,波光粼粼,树木葱郁,人物形态各异,佛寺被隐藏于画面深处,用以点缀。画家用笔准确、细腻、 ... 於 www.chinanews.com.cn -

#95.小雅畫廊:複製畫 - 畫框

小雅藝術有限公司在台灣是知名畫框經銷與批發的內外銷工廠,成立迄今己有三十餘年的歷史,在這競爭激烈畫框產業中,一直秉持著專業與創新的精神,時時掌握住時尚及藝術 ... 於 www.graceart.com.tw