台灣第一長隧道的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦智慧鳥寫的 學霸才知道的科學新鮮事~宇宙。地球。演化。人體(贈:市價250元棉麻雙面大書袋) 和YvesGineste的 【人性照護套書】(二冊):《照護的本質》、《人性照護法入門》都 可以從中找到所需的評價。

另外網站現代營建318---雪山隧道規劃設計回顧也說明:為縮短台北和蘭陽平原間之距離,加速蘭陽地區發展,並帶動東部開發,而興建第一條橫貫台灣東西部之北宜高速公路。其路線自台北市起,向東南方經石碇、坪林後,以長隧道 ...

這兩本書分別來自小鯨生活文創 和如果出版社所出版 。

國立高雄科技大學 營建工程系 林志森所指導 潘冠元的 土體內短管推進之力學行為探討 (2021),提出台灣第一長隧道關鍵因素是什麼,來自於短管推進工法、有限差分法、污水下水道。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 營建工程系 蔡孟涵、紀乃文所指導 徐向輝的 以建築資訊模型為基礎之醫院動線規劃系統 (2021),提出因為有 增強型動線管制、建築資訊模型、人流模擬的重點而找出了 台灣第一長隧道的解答。

最後網站第五章北宜高速公路坪林交流道開放爭議則補充:而台灣與亞洲. 第一長的雪山隧道工程的艱難程度,也迫使完工時間一再延宕。另外,北宜高速. 公路興建衝擊、污染翡翠水庫的水質、水量之質疑、雪山隧道東口的路線之爭、.

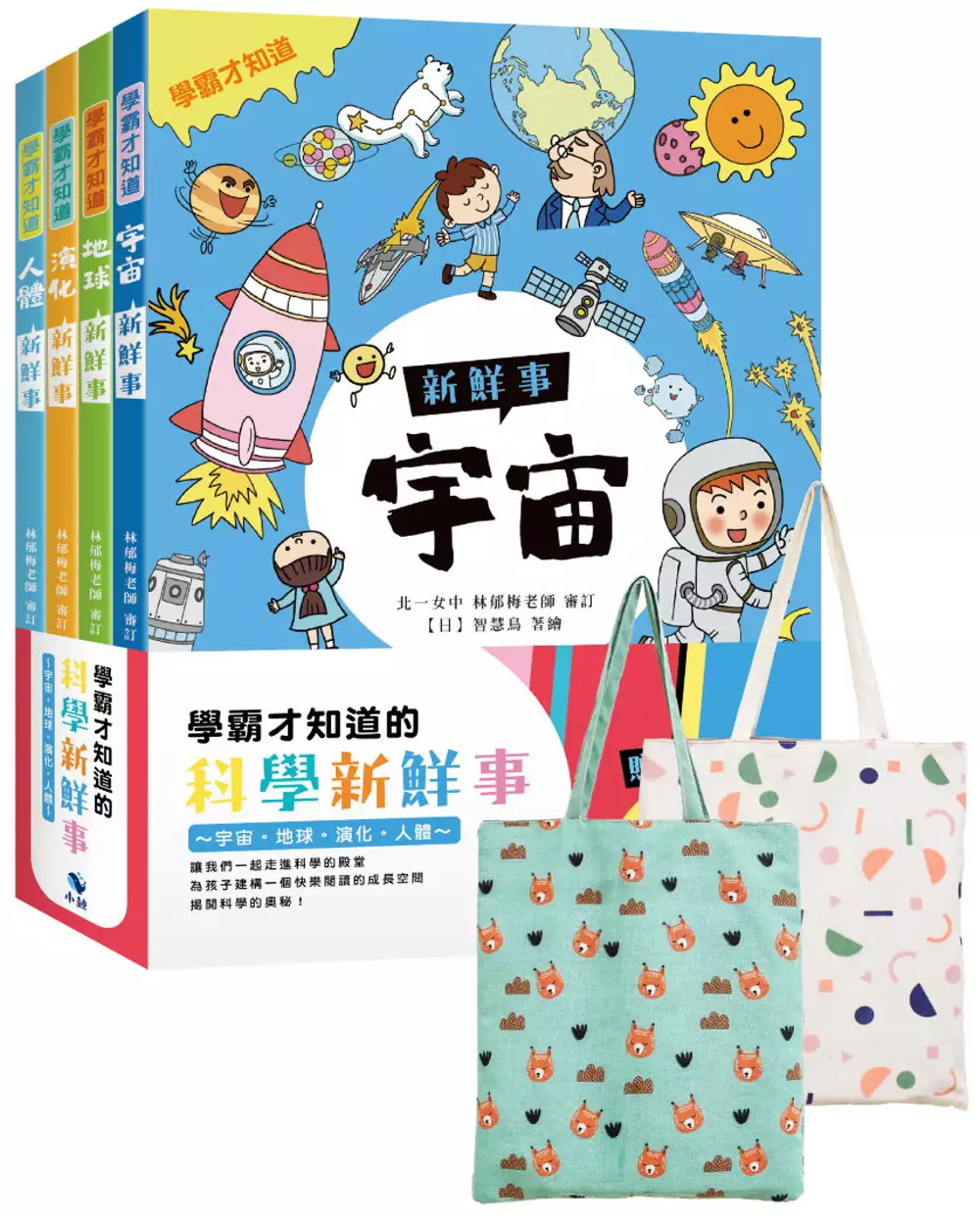

學霸才知道的科學新鮮事~宇宙。地球。演化。人體(贈:市價250元棉麻雙面大書袋)

為了解決台灣第一長隧道 的問題,作者智慧鳥 這樣論述:

讓我們一起走進科學的殿堂 為孩子建構一個快樂閱讀的成長空間! 學習新知。探索未知—開啟你的理科腦 「看著老師快速的畫出天體、操作實驗、解構零件、演算公式,真是又酷又帥啊!」 這應該是很多人上理科課時心裡的OS吧! 理科(STEM)學習,強調的是敏銳觀察的能力、邏輯思考的能力,以及推理判斷的能力,但是這些聽起來很抽象的能力要怎麼培養呢? 《學霸才知道的科學新鮮事》,以有趣的圖解、淺顯的文字,探索課本以外的科學新知識;每一個知識點都可以激發孩子的好奇心與求知慾,讓孩子輕鬆習得知識、解答問題,養成「理科腦」! 本套書包括:宇宙、地球、演化、人體等4冊,以圖文並

茂耐人尋味的方式,帶領孩子領略日新月異的科學,探索浩瀚無垠的科學謎題。 *套書附贈:棉麻雙面大書袋,<幾何印象(粉)>或<動物森林(綠)>隨機出貨。 *適讀年齡:國小中年級歲以上

台灣第一長隧道進入發燒排行的影片

Happy Birthday to DD 🎂 (8/26)

Business inquires 合作邀約 📩 [email protected]

About Sylvia:

FB: http://www.facebook.com/sylwang

IG: http://www.instagram.com/syl_115

Pixnet: https://sylviawang1105.pixnet.net/blog

這不是合作影片!

土體內短管推進之力學行為探討

為了解決台灣第一長隧道 的問題,作者潘冠元 這樣論述:

台灣目前正極力在推動環境永續的基本理念,因此污水處理的需求快速與日俱增,興建污水下水道(sewage sewer)是為污水處理的最基礎工程。為了使對環境與交通的影響衝擊達到最小之目的,短管推進工法(short-pipe propulsion method)是為最優先被採用的綠色工法(green construction method)。然而,使用本工法前必須要事先通盤檢討當地地質條件以及地下水位的狀況,評估潛在的風險,包括土壤的上舉、砂湧、管湧等問題,以避免施工過程中土層的掏空下陷或基地內過大的滲流破壞導致工程的失敗。本研究針對上述的短管推進工法進行了數值模擬的研究,以期未來可以掌握工程興建

過程中有關豎井與水平混凝土推管四周土壤的力學行為。模擬施工的過程中,先進行推進井及到達井之垂直降挖至設計的深度後,再進行水平短管的推進,採用的軟體是美國ITASCA公司在1997年使用有限差分法(finite difference method)所開發之FLAC3D(Fast Lagrangian Analysis of Continua in 3 Dimensions)程式進行分析。分析中所採用之土壤試體假設為具均質均向而且是完全彈塑性材料(perfectly elasto-plastic material) 的特性,且符合Mohr-Coulomb破壞準則。本研究的分析結果顯示:(1) 在

推進井及到達井的垂直降挖過程中,井底土壤的的上舉力持續的增加,主要是因為垂直井壁有在開挖前設置鋼環抵擋垂直孔壁的土壤內推壓力。所以在孔底需要設置1公尺高的混凝土基座,穩定井底的基礎,實務上得以安全的架設千斤頂與橫向的推進平台。(2) 在水平混凝土管的推進過程中,週遭土壤解壓應力最關鍵的位置就集中在推進井的入口以及到達井的出口位置,在工程實務上也有發生類似的問題需要克服。

【人性照護套書】(二冊):《照護的本質》、《人性照護法入門》

為了解決台灣第一長隧道 的問題,作者YvesGineste 這樣論述:

本套書組合:《照護的本質:人性照護法創始人對照護的思索及實踐》、《人性照護法入門》共二冊 「人性照護」是世界三大失智症照護法之一。此照護法從人人都需要被他人接受、需要尊嚴及自主性下手,藉由建立照護雙方關係,讓被照顧者能自主完成行動。是世界上評價極高,照護成效極好的一種照護法。 套書完整收入人性照護的理念、技巧,為什麼這麼執行成效最好,以及創立人對什麼是照護、社會應如何面對照護的深刻思索,是高齡化社會中所有面臨照護的人都需要的重要參考書。 《照護的本質:人性照護法創始人對照護的思索及實踐》 如果有一天我們都需要被照顧,我們希望怎樣的照護? 因為失

能,我們被迫接受照顧,原本擁有的一樣樣失去,除了身體,還包括尊嚴、自由與愛; 照顧者竭盡全力地付出,失去金錢、時間與可能的未來,卻無法感受到回饋。 是不是能有一種照護的方式,可以打破這種迴圈,讓照護不再是一種義務,而能成為禮物? 有尊嚴地走到人生終點,是每個人共同的期望,這個期望轉換到照護時,怎樣的照護才是最好的照護? 法國人性照護法創始人花費近40年在照護現場的思索與實踐。 所有面臨照顧的人,都需要讀的一本書 伊凡.傑內斯特,人性照護法創始人,1972年,他以體育學教師的身分投入照護的世界,原本只是想協助護理人員如何在幫病人移位時不受傷,但他在照護現場看到的許

多現象,卻讓他不知所措。 本書從作者如何踏入照護的領域、近四十年在照護現場看到的許多故事及經歷,到為什麼認為人性是照護最重要的核心,和他為什麼確立以站立、觸摸、注視、對話為人性照護的四大技巧,並讓人性照護法成為被全世界採用的照護基準,一一訴說,為每個未來都可能面對照護與被照護的我們,帶來無限的省思與啟發。 靠照護技巧無法處理的困境,只能回到人性來解決 為什麼我們會擅自認為被照顧者不知道、沒有感覺?照護者自認為是為被照顧者好的事,真的是好事嗎?如果照顧者覺得自己是在犠牲奉獻,那在照護現場會發生什麼事? 失能並不表示這個人不再有情緒,也不需要尊嚴,但照護者經常急著解

決當下的困境,忘了人之所以為人最根本的需要。只有從溝通、尊重與愛開始著手,只靠照顧技巧無法解決的困境,才能奇蹟般地得解決。 照護並不是只有給予,而沒有獲得 每個人都希望對他人有所貢獻,即使是有重度認知障礙的人也一樣,他們也能愛,也能在尚有的自主能力的範圍內,為愛他的人貢獻。如果我們允許自己與被照護的人產生情感的連結,在依賴的關係中互相貢獻,那麼照顧者也能在辛苦的照顧中得到回饋,得到釋放。 照護需要的不是保護,而是支持 最好的照護不是無微不至,而是支持他做他能做的事。每個人都希望擁有自主的權利,即使高齡,即使失智,這個基本需求都不會改變。如果因為對方身體的依賴,就

擅自剝奪這個權利,就會在被照護者心裡留下不好的情緒記憶,身體的機能也會更加退化,照護就無法正向前進。 建立關係,讓人性照護法創造出奇蹟 一位兩年來一次也不曾站立過的男性高齡者,在與人性照護創始人相處二十分鐘後,竟能自行起身。一位長期臥床,拒絶一切照護,只會大叫的女性高齡者,在與受過人性照護訓練的護理師接觸後,竟能敞開心門與人聊天、自行用餐,最後順利返家。 人性照護法著眼的不是照護者,也不是被照護者,而是兩人之間的關係。關係讓雙方願意為彼此付出,就能創造照護的奇蹟。人性照護法中的注視、對話、觸摸方式,是為了建立連結而確立的技巧,即使是重度認知失能的人,也能順利與他溝通;盡

可能延長站立的能力,也能讓人到人生最後都能過得有尊嚴。 這些人性照護法的觀念和手法,人人都做得到 如果不僅是專業的照護人員,能夠所有的家人、周遭的親友都用這些觀念和方式來面對照護,照護就能不一樣。在我們一昧羨慕國外高齡者不需要依賴家人,失能的期間又很短之時,是不是更應該回過頭來思考照護是什麼,和我們能做些什麼? 日本亞馬遜五顆星推薦/NHK電視台大力報導推薦 【本書重點】 ․人性照護法創始人給所有終將面對照護課題的人發自內心的提醒 ․照護需要價值觀來引導,照護是什麼?為什麼要這樣照護,書中提供了深刻的反思 ․深入解說人性照護法的哲學和照護技巧,從

建立雙方連結著手,照護就能產生不同的面貎 《人性照護法入門》 廣受世界矚目的「新」失智症照護法。 不只適用於失智症患者、認知退化的高齡者, 也適用於所有需要被照顧的人。 只要開始使用「人性照護法」,即使是抗拒照護,或缺乏反應的人,態度都會發生改變。 被稱為是一種「奇蹟的照護法」。 日本亞馬遜五顆星推薦/NHK電視台大力報導推薦 什麼是人性照護法 人性照護法(Humanitude)是在法國發展超過40年, 由兩位專攻體育學的法國人所設計,以「人性」為中心照護法。 目前由此發展出來的照顧技巧有150種以上, 並已導入整個法國,在加

拿大、德國、日本也廣受歡迎,是一種世界性的照護法, 特別適合用來照顧因高齡而認知功能較差的人。 人性照護法的特點 同樣是照護,為什麼有些人就能順利進行,有些人卻屢遭拒絶? 重點在是否能與對方產生同理。人性照護法之所以特別有效,是因為能藉由讓照護雙方「建立情感連結」,來達成照護的目標,並讓雙方都能感到滿足。這也是人性照護法的基本理念與執行重點。 人性照護法的四個基本支柱 人性照護法最重要的四個技術是注視、對話、觸摸、站立。因為目光、語言、肢體的接觸,讓需要被照護的人,能「重新回到人的世界」。這些技術在日常生活中就可以執行,且成效驚人。 1.

注視:不只注視對方,而且要捕捉對方的目光 2. 對話:就算沒有話題也沒關係,自我回饋可以讓你對話不間斷 3. 觸摸:要像飛機起飛、降落一般地觸摸對方 4. 站立:在照護過程中練習站立,如果能夠站立四十秒,就可以預防臥床 本書是由法國人性照護法開發者與日本臨床照顧者協力製作的最終完整版入門書, 從人性照護法的精神切入, 詳細解說人性照護法的四個支柱,及建立情感連結的五大步驟。 分享的每個技巧都目標明確,並以圖解詳細說明執行的重點, 是人性照護法的最佳入門書。 *一旦邁入照護,先讀這本書,能讓你的照護之路走得更加順利也充滿回饋 家庭照顧者、醫療、長

照從業人員必讀 台灣各界人士感動推薦 (姓名按筆劃順序排列) 朱雪娥(財團法人宜蘭縣私立竹林養護院院長) 李麗美(財團法人宜蘭縣私立瑪利亞長期照顧中心主任) 唐從聖(全方位藝人) 徐文俊(長庚北院區失智症中心主任) 童富泉(臺北市立浩然敬老院院長) 黃耀庭(臨床心理師/《爸媽真的失智了嗎?》作者) 黃龍冠(宜蘭縣社會工作師公會理事長/聖嘉民老人長期照顧中心院長)

以建築資訊模型為基礎之醫院動線規劃系統

為了解決台灣第一長隧道 的問題,作者徐向輝 這樣論述:

2020年世界爆發嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19),截至目前(2022.01)為止全世界共有3億多人確診,雖然臺灣憑藉著增強型動線管制(enhanced Traffic Control Bundling, eTCB)理論執行清潔、隔離、檢疫與緩衝區域的動線配置以降低醫院內感染,但因目前的動線規劃需仰賴感染控制醫生以人工進行分區的規劃,且缺乏自動化的配置及分析,尚無方法驗證規劃後的動線是否影響行人流使用或造成壅塞。本研究以輔助自動規劃與驗證動線服務水準為目標,建置一動線規劃方法,可藉由電腦輔助進行分區分流規劃並模擬人流效果,提供醫院在配置動線之參考。動線規劃方法包含eTCB系統、BIM模

型、人流模擬及結果輸出四個部分。eTCB系統將使用者設定的平面房間用途,透過BIM軟體以API來分析醫院BIM模型並視覺化呈現汙染分區的規劃結果,並結合最短路徑演算法來計算房間的動線,輸出最佳的緩衝區(Intermediate)動線,以達成eTCB的防疫效果。BIM模型根據eTCB系統得出的緩衝區位置,建置動線分流的開口模型並即時看到動線規劃的結果。人流模擬將最佳緩衝區的動線進一步分析,針對輸出規劃好動線及分流的BIM模型進行動線的分析,以行人服務水準等級為標準。結果輸出以視覺化的方式呈現給感染控制醫生輔助樓層動線規劃的判斷。本研究提出的動線規劃指引結合BIM的空間視覺化與eTCB的防疫管制,

透過簡單的操作介面與行人模擬產生不同的動線規劃方案,以提升醫院動線規劃之效率及輔助,幫助疫情發生時對於醫療量能的應變能力,並落實汙染分區及動線分流規劃。透過案例的導入與分析,發現動線分流模型搭配動線開口,可再維持原先的動線服務水準下增進動線的流速與降低染疫的風險。

台灣第一長隧道的網路口碑排行榜

-

#1.盡頭處有光全球特色交通隧道特輯

今天小隊長要帶大家一起來回顧改變台灣人休閒版圖的雪山隧道, ... 秦嶺終南山公路隧道,又稱秦嶺終南山隧道、終南山隧道,為中國第一長雙洞公路 ... 於 dq.yam.com -

#2.龍貓隧道旁的絕美藝術中心亮相! 陳其邁:二階段試營運內惟 ...

第一 階段試營運透過結合高雄電影節的策展,來啟動影廳的試營運,文化局規劃11月起以預約方式進行第二階段試營運,並透過預約名額對內惟人的保障,期盼 ... 於 artemperor.tw -

#3.現代營建318---雪山隧道規劃設計回顧

為縮短台北和蘭陽平原間之距離,加速蘭陽地區發展,並帶動東部開發,而興建第一條橫貫台灣東西部之北宜高速公路。其路線自台北市起,向東南方經石碇、坪林後,以長隧道 ... 於 www.arch.net.tw -

#4.第五章北宜高速公路坪林交流道開放爭議

而台灣與亞洲. 第一長的雪山隧道工程的艱難程度,也迫使完工時間一再延宕。另外,北宜高速. 公路興建衝擊、污染翡翠水庫的水質、水量之質疑、雪山隧道東口的路線之爭、. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#5.全球最長隧道瑞士後天啟用| 聯合新聞網 - 遠見雜誌

這條穿越阿爾卑斯山聖哥達山口的鐵路隧道,全長五十七公里,為全球最長隧道,長度是台灣最長隧道雪山隧道(全長約十二點九公里)的四點四倍。 於 www.gvm.com.tw -

#6.長隧道之旅

您不得不認識的台灣長隧道:. l 八卦山隧道 ... 雪山隧道一旦完工通車,不但成為台灣最長的公路隧道,並且是全世界第五長,東南亞第一長的公路隧道。隧道開挖期間,東 ... 於 163.22.168.55 -

#7.台灣高速鐵路全線隧道一覽表

No. 隧道名稱. 長度( m ). 所在鄉鎮. 備註. 1. 迴龍隧道. 2158. 台北樹林/ 桃園龜山. 2. 龜山隧道. 6456. 桃園龜山. 高鐵第二長隧道. 完工前原稱作林口隧道. 3. 桃園一 ... 於 www.travel-taiwan-rail.idv.tw -

#8.玉長隧道台東景點玩全台灣旅遊網

隧道 貫穿海岸山脈,總長2660公尺,為全台第五長的公路隧道,擁有特殊的天然排風效果,更採用東高西低的排水設計,不但為台30線上唯一的隧道,更是全台第一條橫越貫通海岸 ... 於 okgo.tw -

#9.國道七號懶人包|國道七號路線?環評爭議?未來發展?

從一開始的規劃、設置的交流道,都可以看出國道7號是為了高雄港以及周邊工業區需求,而誕生的一條高速公路。隨著洲際貨櫃中心第二期的工程即將在2023 年 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#10.世界第一海底隧道!日本青函跨海連結本州與北海道全長竟超過 ...

在2008年全台鐵路(不含捷運)地下化全線完工後,也象徵台灣鐵路跨越到另一個時代,該鐵路隧道也成為全台最長鐵路隧道,汐止到板橋端全長共22.7公里,不過 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#11.阿里山林鐵42號隧道將貫通112年底全線通車 - Newtalk新聞

... 軌道鋪設及試車後,預計明年底全線通車。阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱今天接受中央社記者訪問表示,阿里山林業鐵路42號隧道長1104公. 於 newtalk.tw -

#12.道路- 輝煌實績- 工信服務

玉長隧道全長2660公尺,為台灣第五長的公路隧道。施工期間曾遭遇大量突發性湧水和落盤、嚴重擠壓變形等問題,終在工信工程全體工作同仁同心協力下,一一解決,在歷經3 ... 於 www.kseco.com.tw -

#13.交通部高速公路局友善列印-國道5號工程

從民國80年7月15日坪林隧道導坑南口(以鑽炸法)開挖算起,這場長達15年,結合國工局同仁體力、意志力與工程技術的漫長戰役,可以大致分為四大階段:. 第一個階段,摸索與 ... 於 www.freeway.gov.tw -

#14.克服「8個之最」,中老鐵路第一長隧道順利貫通

11月28日,全長17.5公里的中老鐵路第一長隧安定隧道順利貫通,為全線如期建成通車奠定了良好基礎。 安定隧道位於雲南元江縣與墨江縣交界處,由中鐵十 ... 於 www.bastillepost.com -

#15.公路長隧道交通控制策略評估-以雪山隧道為例

在台灣多山情況下,隨著東西向橫貫公路系統建設陸續完成,貫穿山區的長隧道也隨之 ... 速度增加,隧道入口前之每輛車平均延滯時間、等候持續時間、通過隧道時間、最長 ... 於 www.airitilibrary.com -

#16.台灣最短的隧道 :: 新北市拜拜好去處

新北市拜拜好去處,台灣第二長的隧道,最長隧道,台灣最長火車隧道,台灣廢棄隧道,雪山隧道,台灣最長的公路隧道,全台第三長隧道,台灣鐵路隧道. 於 newtemple.iwiki.tw -

#17.八卦山隧道 - Wikiwand

八卦山隧道是貫穿台灣八卦台地的一條公路隧道,位於台76線林厝交流道至中興系統交流道間,左線(西行)全長4928公尺、右線(東行)全長4935公尺。 於 www.wikiwand.com -

#18.超級工程MIT 1: 穿越雪山隧道| 誠品線上

看「國家隊」如何排除艱難,展現技術實力,完成台灣第一條超長隧道!小木馬日報記者卜方企--追追最喜歡追「新聞」,而且他的命運常常跟柯南一樣—被派去哪裡,哪裡就會 ... 於 www.eslite.com -

#19.長隧道行駛機車篇 - Mobile01

這條隧道連接着法國的夏慕尼(Chamonix(汽機車七嘴八舌第1頁) ... 我想問題不在硬體上我們的硬體雖稱不上世界第一但也算是水準之上 ... 如果放到台灣的長隧道..雪隧. 於 www.mobile01.com -

#20.等一下休息吃牛排耶!「兩鐵旅遊列車」台鐵+鐵馬騎電輔車過 ...

「兩鐵旅遊列車」台鐵+鐵馬騎電輔車過福隆舊草嶺隧道、繞三貂角一圈 ... 族群、家族出遊和學校社團,以休閒騎乘的舒適步調,慢慢深入體驗台灣之美。 於 yimedia.com.tw -

#21.九十五年度優良隧道工程師獎及傑出隧道作業人員獎介紹

雪山隧道是世界第五長、亞洲第一長之公路隧道,歷時15年,經過71次抽坍,36次大湧水,由 ... 初期服務於台灣鐵路管理局,參與西部縱貫線重要鐵路橋樑之更新改善工程。 於 www.ctta.org -

#22.草埔隧道

草埔森永隧道為全臺灣第五長的公路隧道。 目次1 沿革1.1 計畫1.2 歷史草埔森永隧道,是台湾一座公路隧道,位于台东、屏东二县交界,横跨达仁乡森永村 ... 於 yoanbresloutdieteticien.fr -

#23.世界第二、亞洲第一長公路隧道在陝西, 體驗一次, 不枉此生 - 壹讀

大家都知道世界第一長公路隧道是位於挪威西部地區的洛達爾隧道,全長24.51千米。而小編今天要說的這個隧道屬於世界第二長、亞洲第一長公路隧道, ... 於 read01.com -

#24.長度僅次雪山隧道!「蘇花改」觀音隧道成功貫通 - 關鍵評論網

舉行貫通典禮的觀音隧道全長7.9公里,是蘇花改最長的隧道,若加上與55公尺鼓音橋串連的谷風隧道(4.8公里),總長度達12.7公里,長度僅次於國5的雪山隧道 ... 於 www.thenewslens.com -

#25.台灣交通安全協會- 八卦山隧道是台灣公路的第一條長隧道

八卦山隧道是台灣公路的第一條長隧道,也是第一個禁止機車通行的長隧道,多年以來,禁行令隔離了八卦山兩側的往來,疏遠了人與人之間的距離。而在通車16年之後, ... 於 sw-ke.facebook.com -

#26.雪山隧道 - 榮民文化網

台灣 及亞洲第一、全球第五的公路長隧道-北宜高速公路雪山隧道工程〈原稱坪林隧道〉,施工十四年零三個月,土木工程完工,待機電及交控工程也完成,進行整合測試、防災 ... 於 lov.vac.gov.tw -

#27.世界公路隧道長度排名,前十名中四川省占了3座 - 每日頭條

台灣 蔣渭水高速公路雪山隧道位於北宜高速公路,隧道全長12.9km,雪山隧道是台灣最長的公路隧道,於2006年6月16日正式通車啟用。 (三)世界部分在建特長 ... 於 kknews.cc -

#28.全球最長隧道瑞士後天啟用 - 好房網News

這條穿越阿爾卑斯山聖哥達山口的鐵路隧道,全長五十七公里,為全球最長隧道,長度是台灣最長隧道雪山隧道(全長約十二點九公里)的四點四倍。 於 news.housefun.com.tw -

#29.全球最長鐵路隧道通車一覽瑞士美景 - 新唐人亞太電視台

瑞士的聖哥達基線 隧道 ,是世界上最長的鐵路 隧道 ,全長57公里,穿過阿爾卑斯山,只需要17分鐘,在6月1號啟用通車後,可望帶動瑞士的旅遊人潮。 於 www.ntdtv.com.tw -

#30.雪山隧道命名- 宜蘭 - 週休二日該往哪裡去

此隧道施工難度之高,還列入了大英百科全書[1]。目前是台灣及東亞最長,世界第五長的公路隧道。全線的車道數均為四車道,南港至頭城為主 ... 於 cv.nctu.edu.tw -

#31.玉長公路 - 東部海岸國家風景區觀光資訊網

一出玉長隧道長濱出口處,映入眼簾的即是與花東縱谷截然不同的太平洋海岸美景,天氣好的時候甚至能夠遠望三仙台,30分鐘的車程即可從田園風光到達海天一線 ... 於 www.eastcoast-nsa.gov.tw -

#32.技師電子報

雪山隧道,原名坪林隧道,簡稱雪隧,是台灣第一、全世界第五長的公路隧道,為蔣渭水高速公路(別稱北宜高速公路)的一部份,位在新北市坪林區與宜蘭縣頭城鎮之間。 於 www.twce.org.tw -

#33.台灣最長隧道歷時15年的工程奇蹟|雪山隧道 - 報時光- 聯合報

台灣 最長隧道歷時15年的工程奇蹟|雪山隧道. 2022-10-27 14:36 報時光. 挖了十年八個月的北宜高雪山隧道主坑西行線昨天上午貫通,長年在地底的工作人員高興地開香檳、 ... 於 time.udn.com -

#34.雪山隧道@ 海鷗雄哥的窩

雪山隧道雪山隧道,原名坪林隧道,亦簡稱雪隧,是台灣最長的公路隧道[1],位在蔣渭水高速公路(國道五號,又稱北宜高速公路)台北縣坪林至宜蘭縣頭城 ... 於 tengtony1021.pixnet.net -

#35.東南亞第一長隧道|蘋果新聞網

... 第三長、東南亞第一長隧道,將來雪山隧道貫通後,可寫下國內隧道史新猷。 同屬北宜高速公路的石碇隧道,長度三千一百公尺,是台灣使用中最長的 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#36.瑞士正式開通了世界最長最深鐵路隧道- BBC News 中文

經過20年施工和建設,瑞士正式開通了世界最長最深的鐵路隧道-- 聖哥達基線隧道。 這條長57公里雙孔隧道將用高速火車在阿爾卑斯山下把北歐和南歐連接 ... 於 www.bbc.com -

#37.未完的魔咒。天長隧道[1] - SYA(賽亞)的旅遊部落格

天長隧道是台灣唯一也是最長的一條大理石隧道,也由於岩壁是大理石 ... 就在車隊到達蘇澳市區,左轉上蘇花公路的起點後,便是我這輩子第一次開車惡夢 ... 於 sya.tw -

#38.雪山隧道_百度百科

雪山隧道(Hsuehshan Tunnel)为北宜高速公路(国道五号、又称蒋渭水高速公路)之间,隧道全长12.9公里,雪山隧道是台湾最长的公路隧道,亚洲第二长的公路隧道,在世界公路隧道 ... 於 baike.baidu.com -

#39.總統參加北宜高速公路雪山隧道全線貫通典禮

今天阿扁起了個大早來到宜蘭,與大家一起見證台灣最長的雪山隧道貫通,心裡感到 ... 這條世界第五長、也是東南亞第一長公路隧道的完成,讓世界上所有的隧道工程專家 ... 於 www.president.gov.tw -

#40.「五堵台鐵舊隧道」沿途美景!車頭鹹粥飄香60年 - 台灣電報

五堵台鐵舊隧道」接近洞口,有些攀爬的綠色植物,讓人視覺感受非常雅緻,像故意裝飾的綠意。 從黑暗的長廊看到洞口亮光,柳暗花明又一村,見證台灣鐵路 ... 於 enn.tw -

#41.雪山隧道

雪山隧道為完成北宜高速公路建設計畫之關鍵工程,隧道開挖斷面依施工方法不同而 ... 林頭城間長達12.9公里,預定95年中通車,完工時為世界第五長,東南亞第一長隧道。 於 www.cem.ncu.edu.tw -

#42.2.雪山隧道,原名坪林隧道,簡稱雪隧,是台灣第一及全世界第 ...

【非選題】. 2.雪山隧道,原名坪林隧道,簡稱雪隧,是台灣第一及全世界第九長的公路隧道,位於北宜高速公路(蔣渭水高速公路)里程15.2公里至28.1公里處,在新北市坪林 ... 於 yamol.tw -

#43.戰鬥與日常 反坤輿掩埋場抗爭下的龍昇村民記事 - 報導者

在自救會,若問起「南瓜隧道」是誰設計的,會發現幾乎每一位龍昇村民都有參與。至今還是村裡唯一一位鄉代表的古育誌,就是當年的社區發展協會理事長;熱心 ... 於 www.twreporter.org -

#44.2022台灣咖啡節在雲林!夜間星空咖啡市集、露營風音樂party

又到了年度盛事「2022台灣咖啡節」即將在10/29、10/30、11/5、11/6這四天假日 ... 11/05(六) 13:00-20:00 地點:古坑綠色隧道 ... 第一週古坑華山國小. 於 www.saydigi.com -

#45.從求證「能高隧道」消息看通過資訊公開法的重要性

國工局表示能高隧道將從海拔1200公尺處一路穿越能高山, ... 繼雪山隧道之後,繼續挑戰東南亞第一長公路隧道,以及全球第四長公路隧道的工程競賽。 於 e-info.org.tw -

#46.影/世界第一海底隧道日本青函「全長竟超過50公里」

影音中心/鍾如婷報導在2008年全台鐵路(不含捷運)地下化全線完工後,也象徵台灣鐵路跨越到另一個時代,該鐵路隧道也成為全台最長鐵路隧道, ... 於 today.line.me -

#47.新成昆鐵路全線鋪軌完成--經濟·科技--人民網

10月28日12時許,在四川省涼山彝族自治州喜德縣的小相嶺隧道內,最后一對500米長鋼軌完成焊接,標志著新成昆鐵路全線鋪軌完成。小相嶺隧道口的成昆 ... 於 finance.people.com.cn -

#48.「台灣隧道長度排名」+1

「台灣隧道長度排名」+1。本條目列出世界上長度超過8000公尺(4.97英里)用於公路交通的隧道。截至2016...世界上最長的公路隧道是位於挪威的洛達爾隧道,全長24510公 ... 於 pharmacistplus.com -

#49.雪山隧道裡出現一道又一道彩虹中秋連假啟動情境燈光秀

雪山隧道是全世界第十五長、台灣第一長的公路隧道,全長約莫12.9公里,長到每一次開車在裡面都會開到打哈欠,沒辦法,行車視覺實在太單調了。 於 www.taisounds.com -

#50.台灣隧道- 维基百科,自由的百科全书

雪山隧道:長度約12.9公里,為台灣最長的公路隧道,也是世界第十五長公路隧道。 · 觀音隧道:長度約7.9公里,蘇花公路最長隧道,全台第二長隧道,國內首度引進點排式通風 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#51.雪山隧道- 维基百科,自由的百科全书

是台灣第一、全世界第十三長的公路隧道,全長約12.9公里。 语言 · 监视 · 编辑. 雪山隧道,原名坪林隧道,简称雪隧,是一座开凿于1991年至2006年间、长度近13公里的 ... 於 wiki.kfd.me -

#52.【那一年的這一天】2006.6.16 雪山隧道通車 - 關於民報

雪隧雖不是世界最長,但其施工的難度,足以躋身全球「最艱鉅建築工程」,其中西行線經過3公里多比鋼還硬的四稜砂岩地質帶,且湧水量最大時每秒達750公升, ... 於 www.peoplemedia.tw -

#53.國道隧道〔長度前10名〕排行榜- U-CAR討論區

不有人知道全世界前10名最長的隧道? ... 能不能列出最差10個路段? 不! ... 是不是漏了八掛山隧道啊? ... 戰地風雲2 online !! 吃偶一發槍榴彈吧!! ... 有一分證據, 說一分真話。 於 m.u-car.com.tw -

#54.蔣渭水高速公路 - 宜蘭縣政府

蔣渭水高速公路在1991年7月15日開工,最艱困的工程就是全長12.9公里、亞洲第一長的公路隧道─雪山隧道,因為通過破碎帶地質,開工以來,湧水、崩塌等情況不斷,期間 ... 於 www.e-land.gov.tw -

#55.台灣隧道長度排名2022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞 ...

在雪山隧道通車之前,台灣所有的隧道(不分鐵、公路,並排除二者的地下化部份)長度排名,其最長隧道必為台鐵路線者奪冠。雪隧通車徹底改寫了以往紀錄,並使台鐵失去 ... 於 big.gotokeyword.com -

#56.超級工程MIT:01穿越雪山隧道、02:跨越高屏溪的斜張橋、03

看「國家隊」如何排除艱難,展現技術實力,完成台灣第一條超長隧道! 小木馬日報記者卜方企--追追最喜歡追「新聞」,而且他的命運常常跟柯南一樣—被派去哪裡, 哪裡就 ... 於 shopee.tw -

#57.世紀工程 - ABB

一生一次的世紀工程-Gotthard Base Tunnel · 2016年6月,瑞士聖哥達基線隧道正式開通,創下世界最長與世界最深隧道紀錄。 · 阿爾卑斯樞紐計畫 · 世紀工程之最 · 聖哥達之肺. 於 new.abb.com -

#58.長隧道的防災挑戰- PanSci 泛科學

在台灣,長度大於3公里的公路隧道為長隧道,分別有八卦山隧道、彭山隧道與大家熟知的雪山 ... 各項機電設施的監測與聯繫,並且是災時的第一線應變中心,可謂責任重大。 於 pansci.asia -

#59.拉道爾隧道Lardal Tunnel - 晴天旅遊

全世界最長的隧道是青函隧道,是一座位於日本北部的鐵路海底隧道,全長53.85公里。台灣的雪山隧道全長共12.9公里,則是亞洲第2、全世界第5長的公路隧道。 於 www.sundaytour.com.tw -

#60.走訪山海史蹟--獅球嶺隧道中國第一座 - 人間福報

台北到宜蘭的雪山隧道在六月通車了,歷經十四年的雪山隧道,目前是東南亞第一長的公路隧道。隧道可分公路隧道、鐵路隧道、海底隧道等,說到鐵路隧道,同學們可知道台灣 ... 於 www.merit-times.com -

#61.蘇花改、南迴改長隧道禁行機車爭議,民間最科學解析!

最後一個點,就是公路總局一直說台灣長隧道不開放摩托車行駛是因為沒有相關的 ... 2018 / 4月車友在公民協作會議第一次與公路總局面對面溝通,公路總局拒絕給任何承諾. 於 www.corgimoto.com -

#62.北宜高鐵穿山而行不走邊坡估最長隧道約10公里| 生活 - 中央社

目前,台灣最長的鐵路山岳隧道是台鐵北迴線的新觀音隧道10.307公里,北宜高鐵的最長隧道長度,可能和台鐵差不多。 交通部在10月13日召開的「北北基軌道路 ... 於 www.cna.com.tw -

#63.高解析度隧道雷射掃描儀全台52座高鐵隧道完成健檢

隧道 掃描系統搭配高解析度的攝像頭,在時速0.7公里的速度下緩緩前進,360度掃描隧道的每一吋牆面,小到0.5公釐的裂縫都能無損遁形,台灣高鐵26日首度 ... 於 times.hinet.net -

#64.施工八年八卦山長隧道月底通車 - 公視新聞網

施工長達八年,全台灣第二長的八卦山隧道,這個月底即將開放通車,交通部今天表示,因為隧道全長將近五公里,為了確保行車安全,初期只開放小客車跟小 ... 於 news.pts.org.tw -

#65.台灣最長的隧道在哪裡呢? - Pelikan 4001 - 痞客邦

位於北迴鐵路上。 目前最長的公路隧道:八卦山隧道. 全長4090公尺. 位於台76線公路上。 亞洲之最北宜雪山隧道貫通2003 ... 於 uwi1014503.pixnet.net -

#66.台灣多長

9公里,蘇花公路最長隧道,全台第二長隧道,國內首度引進點排式通風系統隧道,也是一般省道最長隧道。 雪山山脈位於中央山脈的西北方,由宜蘭縣至南投縣, ... 於 logisfrance-architecture.fr -

#67.蘇花改最長隧道安全滴水不漏- 生活新聞 - 中國時報

蘇花公路改善工程最長的觀音隧道,選在昨天(農曆6月19日)觀音得道日進行南下第一個工作面貫通,公路總局指出,蘇花改全線2018年上半年通車, ... 於 www.chinatimes.com -

#68.台灣的長隧道@ 三華遊覽公司 sunhuatravel - 隨意窩

200905142311台灣的長隧道 · 雪山隧道 · 八卦山隧道位於台76線快速道路員林與草屯之間, 貫穿八卦山山脈, 全長4.9公里。 · 高雄港過港隧道跨越高雄港連接高雄市前鎮區和旗津區 ... 於 blog.xuite.net -

#69.蘇花改今通車長隧道多通過至少得花13分- 生活 - 自由時報

蘇花改的谷風、觀音隧道,串聯成全台第二長的公路隧道,行駛時間至少要13 ... 為了解決視覺疲勞,台灣最長的雪隧曾在避車彎內設置「假花造景」,提升 ... 於 news.ltn.com.tw -

#70.林佳龍首度合體江聰淵騎自行車穿越草嶺隧道提出觀光政策願景

「疫後觀光第一站,推薦大家來大東北角」,林佳龍說,這裏有山海美景串連起來九十公里海岸線,有草嶺古道、淡蘭古道,有舊鐵道和平溪鐵道,另外也有 ... 於 www.thehubnews.net -

#71.台灣公路隧道排行榜的推薦與評價,YOUTUBE、FACEBOOK

回台第一天驚訝排行榜1. ... 台灣公路隧道排行榜在台灣公路隧道排行榜、台灣廢棄隧道、台灣第四長隧道在PTT . ... 長達20公里的隧道- YouTube 的評價 ... 於 trend.mediatagtw.com -

#72.玉長隧道- 遊客評語- 全長2.6公里 - TripAdvisor

玉長公路的西端,是一片片的田園風光與縱谷的高... 閱讀更多. 2020年9月2日的評論. wang2383. ,. 台灣龍井. “大海橫天際月光水粼粼”. 此行「花東金針花賞旅」,第一天 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#73.北宜高鐵穿山而行不走邊坡估最長隧道約10公里

鐵道局評估,根據先前已確定的北宜高鐵路線,經過地區的地理環境,高鐵多半都必須穿山而行走山岳隧道,並一定有5公里以上的長隧道。 目前,台灣最長的 ... 於 www.rti.org.tw -

#74.日本長隧道及交通建設安全管理考察報告

國道五號雪山隧道及省道台76線八卦山隧道為國內第一、二長. 之公路隧道,尤其雪山隧道長達12.9公里,為世界排名第五之長隧. 道,業於95年6月16日完工通車;八卦山隧道於94 ... 於 report.nat.gov.tw -

#75.蘇花改長隧道消防及通風排煙安全設施探討

或歐盟各國經常採用之全橫流式隧道通風與排. 煙系統,近年來有往「縱流式+點排式」發展之. 趨勢。蘇花改的長隧道群是台灣第一次採用複. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#76.行車13分鐘長隧道!蘇花改今全線通車旅遊回鄉省1小時

蘇花改今(6日)全線通車,全長84公里,比蘇花公路縮短了18.6公里,預估行車時間從原159分鐘減少至100分鐘,花蓮人往返台北回鄉或旅遊,可省約一小時 ... 於 www.setn.com -

#77.龍貓隧道旁的絕美藝術中心亮相!陳其邁:內惟人11/1起邀好 ...

第一 階段試營運透過結合高雄電影節的策展,來啟動影廳的試營運,文化局規劃11月起以預約方式進行第二階段試營運,並透過預約名額對內惟人的保障,期盼 ... 於 www.storm.mg -

#78.雪山隧道到底是世界第幾長? | 雪山隧道排名 - 旅遊日本住宿評價

<<目前的>>世界前五大長隧道排名與長度:. 1. ... 台雪山隧道世界第四東南亞第一長公路隧道| 雪山隧道排名 ... 台灣精神雪山隧道的開鑿與影響– | 雪山隧道排名. 於 igotojapan.com -

#79.大地工程發展史- 山岳隧道~鐵路篇(上篇)

1896年5月起開始挖鑿竹仔嶺隧道(第一. 代,舊稱竹仔寮隧道)(圖六(a)),長559.3m,. 以貫通獅球嶺,由日軍的臨時台灣鐵道隊大倉. 組與有馬組負責施工,1897年1月貫通,全部. 於 www.geotech.org.tw -

#80.鐵路長隧道營運防災規劃設計及施工

關鍵字:鐵路長隧道、防災、青函隧道、北海道新幹線、石勝線列. 車出軌事故 ... 防災中心第一要務就是讓旅客迅速離開隧道,能提供疏散、安置或防禦火災等目. 於 www.rb.gov.tw -

#81.台灣隧道排名,大家都在找解答。第1頁 :: 全台國小評價網

全台國小評價網,連接彰化縣員林市與南投縣草屯鎮,通過八卦台地下方,通車後大大縮短了彰投兩地往返的時間。在北宜高速公路雪山隧道完工通車後,成為臺灣長度排名第2 ... 於 elementary.imobile01.com -

#82.大型重機式辦南迴改隧道通行說明會 - MotorWorld 摩托車雜誌

而南迴公路自日治時期以來便是台灣東部對外聯繫的命脈之一,但是由於路段 ... 以離台灣最近的日本為例,日本第一長的山手隧道總長為18.2公里,比台灣 ... 於 www.motorworld.com.tw -

#83.鼓音橋推進,串聯起台灣第二長隧道 - 蘇花改工程處網站

蘇花公路改善工程南澳和平區段(20公里),為全改善計畫中最長的路段,其中觀音(長度7.9公里)及谷風(長度4.7公里的)兩條隧道係以長度60公尺的鼓音橋銜接,而鼓音橋設有 ... 於 suhua.thb.gov.tw -

#84.【專題報導】世界最長公路隧道威拉達爾隧道 - 經典雜誌

撰文/鄭吳富(經典雜誌編輯). 總人口僅四百六十一萬、面積約為台灣九倍的挪威,稱得上地廣人稀,車流量自然小。然而不因人口分散,挪威交通卻很發達,山巔水涯皆有公路 ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#85.南迴鐵路工程艱難土重夜以繼日168小時挺進不到1公尺| 政治

南迴鐵路全長98.2公里,以一座接一座的隧道和橋樑相連通過中央山脈, ... 分之四十,最長的中央隧道更長達8070公尺,曾名列台灣最長鐵路隧道十餘年。 於 www.ctwant.com -

#86.挪威洛達爾隧道24.5公里世界最長!三種燈光怕駕駛睡著

你曾在假日走雪隧從台北到宜蘭嗎?塞半小時是不是就快要爆走了?雪隧總長為13公里,你想試試世界上最長的隧道嗎?它位在挪威,全長24.5公里。 於 travel.ettoday.net -

#87.阿里山林鐵42號隧道將貫通112年底全線通車 - MSN

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱今天接受中央社記者訪問表示,阿里山林業鐵路42號隧道長1104公尺,已完成996公尺,剩餘108公尺,今年12月 ... 於 www.msn.com -

#88.談﹁ 隧道安全監控與管理發展及願景﹂ - 中華顧問工程司

楊副局長於(民國68年)擔任高公局交管組科長,參與中山高速公路第一期交 ... 界排名第五,是台灣的一項工程奇蹟。當然長. 隧道由於縮短了台北與宜蘭間的距離,其行車. 於 www.ceci.org.tw -

#89.【2004年歷史上的今天】雪山隧道引爆貫通 - 華視新聞網

... 年多的開挖施工,全長12.9公里的雪山隧道,全線貫通這不僅是台灣最長,也名列全世界第五長,東南亞第一長公路隧道,就連大英百科全書也納入記載。 於 news.cts.com.tw -

#90.雪隧通車10周年上百名人員守護長隧道 - Tvbs新聞

... 全得在日幕落下後才能封路工作直到天明,更有輪班守在隧道內的智慧消防和行控中心人員24小時待命,為用路人守護這條台灣第一長隧道。 於 news.tvbs.com.tw -

#91.「蘇花改」禁行機車爭議,致「用想像規劃交通」的官員們

百科全書中世界第一長的「公路隧道」,挪威Lærdalstunnelen 隧道( ... 例如台灣機車使用比例全球最高,在國外大多數的人有需要使用這幾條隧道時不會 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#92.龍貓隧道旁的絕美藝術中心亮相! 「內惟藝術中心」 11/1起邀 ...

第一 階段試營運透過結合高雄電影節的策展,來啟動影廳的試營運,文化局規劃11月起以預約方式進行第二階段試營運,並透過預約名額對內惟人的保障,期盼 ... 於 www.bo6s.com.tw -

#93.全球最長隧道通了! 17分鐘穿越阿爾卑斯山‧瑞士聖哥達鐵路 ...

瑞士6月1日開通全球最長最深的鐵路隧道「聖哥達基線隧道」(Gotthard Base Tunnel),隧道長57.1公里,最深處達2,300公尺,貫穿阿爾卑斯山脈,耗時17 ... 於 www.taiwanjustice.net -

#94.台灣人都不知道各國古老海底隧道台灣排第二 - Yahoo奇摩

日本著名的青函隧道Seikan Tunnel,是在日本北部的海底隧道,除了是世界第一長的海底隧道之外,也是世界第一長的鐵路隧道,連接日本本州島的青森和 ... 於 tw.esports.yahoo.com -

#95.台灣最長公路隧道通車長度位列全世界第五(圖) - 人人焦點

經過長達十四年又十一個月的施工,總長度十二點九公里的全台灣最長的公路隧道——雪山隧道今天通車,台北至宜蘭的車程大爲縮短,對台灣東部未來開發起到重要作用。 於 ppfocus.com