台灣漆器特色的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦長島博(監修)寫的 圖解‧究極日本料理:透過「食卓」看日本,從各時代菜單演變,到器皿、裝盤、上菜知識,拆解和食文化和奧祕 和西川榮明的 作.食器:打造手感溫潤、賞心悅目的木作器皿都 可以從中找到所需的評價。

另外網站文化部iCulture-文化空間王賢民也說明:國立台灣工藝研究發展中心 ... 王賢民的父親—王清霜先生是臺灣第一位赴日本學習漆器並將技術帶回臺灣的前輩,不僅 ... 可見漆藝值得政府以國家特色工藝去發展、推動。

這兩本書分別來自墨刻 和良品文化所出版 。

國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系 張妃滿所指導 陳洛羽的 《漆憶見聞》 福州脫胎漆器之書籍設計創作研究 (2021),提出台灣漆器特色關鍵因素是什麼,來自於福州脫胎漆器、書籍設計、手繪插畫。

而第二篇論文國立臺北教育大學 文化創意產業經營學系 林炎旦所指導 徐振凱的 臺灣意象元素應用於漆器創作現況之研究 (2020),提出因為有 臺灣意象、漆藝、文化產品的重點而找出了 台灣漆器特色的解答。

最後網站如膠似「漆」薪火傳 漆藝家賴作明則補充:在台灣,滿腔熱情的漆藝工作者賴作明,全心投入漆文化的推廣,不僅成功地改良製作 ... 戰後,漆器一度沒落到只剩幾位老藝師默默在奉獻心力,而賴作明可以說是台灣近代 ...

圖解‧究極日本料理:透過「食卓」看日本,從各時代菜單演變,到器皿、裝盤、上菜知識,拆解和食文化和奧祕

為了解決台灣漆器特色 的問題,作者長島博(監修) 這樣論述:

日本人也不知道的料理常識 想更瞭解日本飲食文化的餐桌指南 食材X緣由X器皿X擺設 探索世界文化遺產「和食」的魅力 是什麼造就了美味的日本米飯? 「發酵」和「鮮味」居然可以改變世界料理? 日本人吃飯前為何要說「我要享用了(いただきます)」? 一起從食材、廚具到料理方式,揭開和食料理的十萬個為什麼 一本讀懂跨越日本千年歷史(平安時代到令和年間)的和食精髓 跟著老師傅邊吃邊認識風靡全球的日本飲食文化。 【本書介紹】 只要一談起日本料理,大家似乎都覺得自己應該算是有些許常識;實際上究竟了解到什麼程度,即便是日本的年輕世代,對於日本的飲食文化和歷史,或許都不敢說有多麼深入的認識。 本書內容

由專業主廚長島博監修,從日本的自然、風土、民俗、科學和歷史的角度介紹日本料理,並結合漫畫、插圖、照片的方式,由三位主要人物(老師傅、在他手下受訓的法國人艾瑪和師傅的孫子—想成為日本廚師的高中生)串場深入淺出地解說,共同進行一場和食探究之旅,發掘日本人的餐桌二三事! 書中從日本的自然、風土、地型談起,再進入民俗、科學和歷史,細說和食精神: ●從日本地理環境決定和食文化走向 是什麼讓日本米飯吃起來就是香甜又鬆軟?種植地形或土壤?還是良好的水質? 日本四面環海造就豐沛的鮮魚料理,但你知道古代的鮪魚是連貓咪都不想吃的海鮮嗎? 「發酵」和「鮮味」更是影響各國料理的關鍵之一? 以上問題都與日本

料理的八大支柱:「米、水、木頭、魚、神饌、菜刀、發酵、鮮味」環環相扣。 ●日本料理的千年傳承 款待客人的料理,光是分類就能分出五大款式!?大饗料理→精進料理→本膳料理→懷石料理→會席料理 最古老的「大饗料理」是深受中國影響而形成的饗應料理? 到底「懷石料理」和「會席料理」有什麼區別呢? 依據日本歷史,帶領你從最早的平安時代橫跨至現代聞名國際的壽司,進行一趟日本饗應料理的時光之旅。 ●日本人都不知道的用餐禮儀 會席料理除了菜色講究,連盛裝器皿也是料理精髓? 擺盤也能呈現日本美學?創造空間感?留白比例?還要搭配料理? 烤魚裝盤時頭朝左邊才是正確的嗎? 上座到底是左邊,還是右邊? 在充分

瞭解日本料理的食材來源和歷史典故後,一起更深入地探索連日本人也很陌生的餐桌禮儀。 【本書特色】 ●日本料理的豐富知識 在專業達人帶領下,探索富含扎實內容的的日本料理知識。 ●圖文並茂輕鬆閱讀 書中結合漫畫、插圖、照片的方式,由三位主角一搭一唱講解飲食文化,將艱澀的內容化為有趣生動的內容。 ●全方位的和食料理背景及文化來源 內文從日本的大自然、風土、民俗,涵蓋至歷史故事,更全面的理解日本文化及料理背景。 ●日本人也不知道的基礎知識 幫助讀者奠定日本料理的基礎常識,是一本非常適合從事日本料理相關工作的人,以及想了解日本料理、飲食文化的人的必備讀物。

台灣漆器特色進入發燒排行的影片

今年台灣燈會在臺中舉辦,在地方民意的爭取下,豐原區公所在豐原國小前水岸花都設置花牆燈區,以春夏秋冬為主題,在地花卉為素材打造出極具特色的花牆,展出至2月23日,每晚點燈吸引民眾前往拍照打卡。

「早上賞花,晚上賞花燈」,市議員陳清龍說以往元宵節豐原都有燈區,這次特地向市長爭取在葫蘆墩圳建置花牆,地方社團更響應活動,自掏腰包設置水岸花都的花牆,希望愛豐原的好朋友一定要來。

城市中完美的綠地空間,用各類茶花及燈飾佈置,花團錦簇吸引許多人慕名而至,紛紛拍照打卡上傳。

趁著過年期間,豐原區公所表示,豐原有廟東美食,東豐自行車道及糕餅漆器等特色景點,歡迎市民到豐原賞燈看花吃美食,為新年假期畫下完美句點。

《漆憶見聞》 福州脫胎漆器之書籍設計創作研究

為了解決台灣漆器特色 的問題,作者陳洛羽 這樣論述:

現代藝術既可以透過傳統文化來充實和豐富其底蘊,亦可以兼具現代感和民族感。隨著社會的不斷推陳出新,導致許多在地文化和手工藝漸行漸遠,需要口口相傳的福州脫胎漆器文化也逐漸沒落。在物質飽和的時代裡,人們更需要精神上的訴求,為了能讓傳統手工藝有更好的傳承,本創作研究藉由書籍設計為福州脫胎漆器文化尋找新的宣傳方式,讓更多的人了解這個瀕臨消失的在地文化內涵,透過田野調查法、深度訪談法整理脫胎漆器製作步驟、歷史沿革等要點。從案例分析蒐集現有相關參考書籍設計,分析其封面設計、繪畫形式、版面編排、色彩運用和裝幀方式,給予創作之參考。本創作研究以手繪插畫的形式,搭配趣味的故事情節,將福州脫胎漆器的取料天然、造型

別緻、做工精細、輕巧美觀、不怕水浸,耐腐耐熱工藝特點和十二道「製做石膏胎、脫石膏胎、濾漆、曬漆、裱麻布、陰乾、去石膏、刷漆、打捻、水磨、彩繪、拋光」的製作過程融入書籍設計中,共12件插畫海報設計、一本書籍設計,使人們透過書籍插畫設計了解福州脫胎漆器的文化基因,喚醒傳承熱情,重現手工漆器之美,希冀藉由本創作研究得到宣傳傳統工藝福州脫胎漆器文化,進而達到延續優良文化,深化工藝精神之成效。

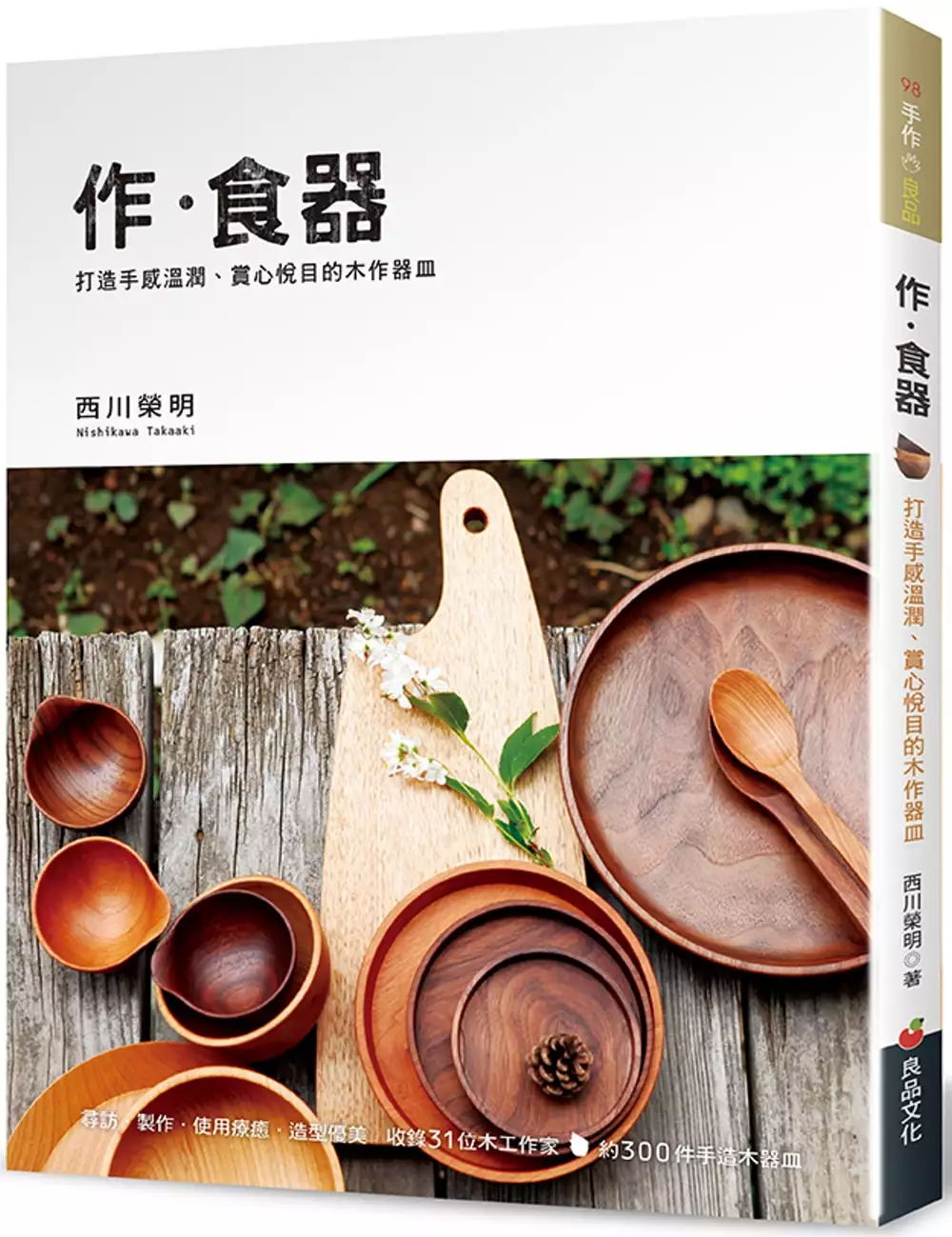

作.食器:打造手感溫潤、賞心悅目的木作器皿

為了解決台灣漆器特色 的問題,作者西川榮明 這樣論述:

尋訪.製作.使用療癒.造型優美 品味31位木工作家近300件的手造木器皿 打造自成風格的「我家餐桌」 可以沉穩素雅,也可以輕巧繽紛,質感溫潤又耐看的木作器皿,跟任何食材都很匹配,讓料理看起來更美味,放在餐桌就自成風景。拿在手上摩挲時觸感舒服,就算裝熱湯也不會燙手,接觸口唇時又能感受到木器的溫潤。本書滿載了木工作家與木漆工藝家精心製作,擁有溫潤質感的木製器皿。 「器皿」指的是「用於盛裝的器具」,在這層意思上包羅了相當多的類型。因此本書中除了以食器為主的盤子(小碟子、淺盤、四角盤、橢圓形盤、三角盤、麵包盤等)、盛器、碗、缽、深碗、盆、杯子等,還有少部分盒子、花器等各種名稱不同,

但都是「可以放、盛、裝入物品」的用具。 作者西川榮明造訪了三十一位知名的木工作家,一一介紹每件木作食器的材料、技法、設計、製作以及創作緣起,搭配料理盛盤的實照,從日常使用角度呈現木作器皿的優越與質感。 內容特色如下: 1、木工作家與木漆工藝家的作品 本書收錄作品皆為獨立作家原創,在親自使用以確認實用性的同時,也聽取家人和客戶的意見,進一步提升完善程度的創作品。作品皆為木製,且非工廠大量生產的商品,而是可以看見製作者、出處十分明確的創作品。 2、深入瞭解作家的創作思維 本書不僅介紹作品,同時也記錄了創作者的想法,諸如設計、製作方針,以及創作這款器皿的緣

起等,讓讀者理解作品誕生的背景。 3、聚焦於日常用具的使用感 從生活「用具」的角度出發,於是在書中刊載了大量實際使用木器皿的照片,用餐場景也特邀創作者及其家人一同出鏡。還有製作者因此大顯身手,作出了一桌好菜。 4、嘗試親手製作吧 親手製作的原木食器,讓用餐更有氛圍。小碟子、麵包盤、盆、缽、馬克杯、托盤、餐具立架……從設計、製作、刀具用法到塗飾技法,由木工作家專為初學者設計的步驟式教學,人人都學得會。想嘗試親手製作木器皿的讀者,千萬不能錯過本書的「動手作作看」單元。其中也介紹了一般人可能覺得困難的木漆技法。 貼心提醒,不習慣使用鑿子和刀具的人,製作時還務必謹慎小心

,多加留意手與刀刃的位置。 現在,一起來感受木作器皿的美好吧!

臺灣意象元素應用於漆器創作現況之研究

為了解決台灣漆器特色 的問題,作者徐振凱 這樣論述:

臺灣人文薈萃、地產豐饒,擁有許多臺灣特有的「意象」,應用意象於漆器創作,可為其作品增添故事性並加值,並藉此提升國家形象。如何尋找臺灣「意象」,一直是政府和社會關心的議題,為蒐集具代表性之臺灣意象元素,本研究整理臺灣漆藝家作品,並列舉其近年之發展,就臺灣意象元素應用於漆器創作現況之作品加以分析。 現今政府與民間極力推展漆器工藝,然而社會大眾對漆器工藝仍屬陌生。本研究探討臺灣意象元素應用漆器作品之現況,研究方法主要採用深度訪談法,以立意取樣,訪談臺灣具代表性之漆藝家王賢民、陳清輝、林建正以及悟得木品牌創辦人王惠美及設計師房俞佑共五人進行與主題相關之深度訪談,並分析與比較其歷程、創作

、傳習以取得多面向的相關資料。 本研究結論透過專家訪談以「人文」、「地理」、「動物」、「植物」、「原住民文化」等五大類歸納訪談成果,以作為提供出臺灣漆器在當前文化創意產業方面相關發展之建議,期望對整體產業之發展有所貢獻。

台灣漆器特色的網路口碑排行榜

-

#1.文化創意產業館-藏富客庄-漆藝產業特展(已撤展)-臺灣客家文化館

日治時代-日本人在1921年引進安南漆樹到台灣,並鼓勵苗栗銅鑼鄉民種植。此時期也開發出臺灣特有的「蓬萊塗漆器」,成為日治時期重要的「產業與觀光」 ... 於 thcdc.hakka.gov.tw -

#2.社區景觀-產 - 豐原高爾夫球場

台灣 唯一的一家漆藝館,豐原漆藝璀璨蘊藉之美,風華再現;藉漆藝藝術館景點結合觀光旅遊,共同振興漆藝地方文化產業( 台灣早期,漆器外銷品大部份是豐原生產的,漆器 ... 於 www.fongyuan-golf.com.tw -

#3.文化部iCulture-文化空間王賢民

國立台灣工藝研究發展中心 ... 王賢民的父親—王清霜先生是臺灣第一位赴日本學習漆器並將技術帶回臺灣的前輩,不僅 ... 可見漆藝值得政府以國家特色工藝去發展、推動。 於 cloud.culture.tw -

#4.如膠似「漆」薪火傳 漆藝家賴作明

在台灣,滿腔熱情的漆藝工作者賴作明,全心投入漆文化的推廣,不僅成功地改良製作 ... 戰後,漆器一度沒落到只剩幾位老藝師默默在奉獻心力,而賴作明可以說是台灣近代 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#5.國寶級漆藝家陳火慶家族精心製作《磨顯傳心》紀錄片正式發表

蓬萊塗專指富有台灣特色的漆藝技法,當年台灣農產資源豐饒稱為蓬萊仙島,日人在台發展出此種風格,以 ... 當年故宮曾聘請陳火慶先生擔任漆器修復師。 於 life.tw -

#6.漆器、陶藝、在地美食 - 今周刊

草屯賞漆器黃麗淑推廣漆藝之美. 成立已有幾十年的台灣工藝研究所,坐落在南投縣的草屯鎮,許多地方工藝的工作室在這附近生根。從台灣工藝所開始,循著 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#7.林建正台灣漆器9吋山茶花盤商品貨號:37948-2681061000018

商業上與個人擅長技法聖將企業最大的特色就是鎌倉雕。 鎌倉雕的工序最多,胎體本身要先經過雕刻,ㄧ般產業漆器要上漆三、四次,但鎌倉雕為了表現層次感,起碼正、反面 ... 於 www.taiwangoods.com.tw -

#8.橫跨世代百年工藝之美|從漆器到漆藝|華視新聞雜誌

台中豐原,曾是台灣漆器外銷重鎮,興盛時期,當地漆器工廠超過50家, ... 那我覺得漆器它,油是好東西應該是不會失傳,那好東西它有一個它的特色,那 ... 於 news.cts.com.tw -

#9.台湾漆器艺术综述_漆器论文 - 秒降论

现状怎样?有什么主要特色?又有哪些代表性漆艺家?本文作概要述评。 一、台湾漆器业的肇始和衰落. 明末清初,大批移民从大陆渡海到台湾。 於 www.lw33.cn -

#10.臺灣漆藝文化史

1895 年日本治台後,移民或往來台灣的日本人增加很多,而漆器是日本人生活中不可或缺的器物,當時台灣木材資源豐富,因此日本有計劃的在台灣培植漆工事業,除了引種漆樹並 ... 於 lacquer.moc.gov.tw -

#11.漆器| 經典工藝| OTOP台灣地方特色產品館- Rakuten樂天市場

歡迎來到人氣店家OTOP台灣地方特色產品館,想要選購您喜愛的漆器、經典工藝推薦商品,想要找到最新最優惠的漆器,都在網路人氣店家OTOP台灣地方特色產品館的漆器喔! 於 www.rakuten.com.tw -

#12.中央書局- 台灣的漆器發展,從日治時期起 - Facebook

除了技法的傳習之外,他時常告訴學生們要愛自己的土地,聆聽孕育自己的大地之聲,所以他教導學生要以具有台灣特色的香蕉、鳳梨、木瓜等熱帶水果和自然景物,或原住民的圖騰 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#13.台灣漆器- 人氣推薦- 2022年7月| 露天拍賣

台灣漆器 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。客家特色商品台灣漆器桐花陀螺筷架(2入)行政院客委會桐花季豐原漆藝館客家特色商品台灣漆器 ... 於 www.ruten.com.tw -

#14.漆情藝趣 漆藝世界展

明清時期漆藝的精美與活躍,跟皇室對漆器物品的喜愛環環相因,皆有設置 ... 宋元時期的漆器特色乃於刻工圓滑、細緻,勝在藏鋒,共分五大類:一色漆、 ... 於 artouch.com -

#15.1930年代台灣漆器蓬萊塗之發展與設計特色分析

蓬萊塗風格漆器之詳細製作過程,以及台灣天然漆產業與. 材料特性等其他相關內容在此不再贅述,可至國立台灣工藝研究所參考. 「蓬萊塗漆工發展與工法形制分析資料庫建置計畫 ... 於 www.th.gov.tw -

#16.〔紙上博物館〕 豐原漆藝館欣賞生活美學 - 人間通訊社

由於豐原在日治時代是台灣木材集散地之一,製材與木漆器發展蓬勃,甚至 ... 從事漆藝30多年的林宣宏,致力於發揚故鄉特色,原本學醫的他,後來並未走 ... 於 www.lnanews.com -

#17.台湾漆艺概观 - 中国人民大学复印报刊资料

由中工艺美术漆器制作所及理研株式会社生产的漆器,均用日本髹漆技法,表现出日本漆器特色。 后来,一批福建髹漆匠师移居台湾。他们生产木胎、脱胎瓶、盘、碗、杯、 ... 於 rdbk1.ynlib.cn -

#18.漆器藝術品的價格推薦- 2022年7月| 比價比個夠BigGo

早期老件台灣製竹山漆器竹山天一絕版典藏級手作藝術品有落款(鑲貝) ... 漆器揚州漆器藝術品禮品揚州漆器復古剔紅雕漆工藝擺件花盤子送特色禮物禮品. 折扣$200. 於 biggo.com.tw -

#19.國寶級漆藝家陳火慶4代傳承!「蓬萊塗」曾是日本觀光客必備 ...

△「蓬萊塗」專指富有台灣特色的漆藝技法,當年台灣農產資源豐饒稱為蓬萊 ... 跟發展,所以故宮特別聘請陳火慶先生擔任漆器傳承指導,而台中豐原漆藝 ... 於 www.ettoday.net -

#20.漆器文化– 漆器技法 - Czechf

台灣漆器 工藝文化導入生活產品設計之研究李孟庭、翁徐得E-mail: 9701021@mail,dyu ... 產品加以分析,最後以產品設計呈現出代表性之風格特色,將其帶入民眾生活之中。 於 www.opckmo.me -

#21.台灣青年漆藝夢在福州照進現實 - 每日頭條

眼見福州以脫胎漆器、木胎漆器居多,林芊劭兄妹倆又開啟創業之門:以福州為起點,在大陸推廣有著台灣特色的陶胎漆器。 陶胎漆器對土胚要求高,燒制 ... 於 kknews.cc -

#22.谈漆论画| 有故事的台湾漆艺 - 搜狐

1928 年,日本人在山中公开成立了「山中工艺美术漆器制造所」,生产以台湾热带水果、风土民情及原住民为图像的「蓬莱涂漆器」。 於 www.sohu.com -

#23.台灣漆工藝領航者人間國寶王清霜家族三代漆藝特展開展| 大媒體

漆器 是人類文化傳衍已久的絕美工藝、台灣漆藝的發展,乃是融合中國漢代 ... 出人間國寶王清霜一家三代的作品,充分呈現家族各具特色的漆藝創作美學。 於 today.line.me -

#24.漆器工藝-布目塗漆盒班(108夏) - 國立清華大學推廣教育中心

漆器 工藝是非常精緻細膩的工藝,表現技法的質感特色鮮明,在藝術創作或設計應用 ... 第5、6屆台灣漆藝協會理事長 ... 漆器作品欣賞、貼貝殼與貼蛋殼技法製作、堆漆技法. 於 ndcee.site.nthu.edu.tw -

#25.【MyBook】天然大漆:漆器文化與藝術特色(電子書)

推薦【MyBook】天然大漆:漆器文化與藝術特色(電子書), 隨身充實知識,真方便!,即買即看,免運省荷包!,熱門好書不漏看momo購物網總是優惠便宜好價格,值得推薦! 於 m.momoshop.com.tw -

#26.國寶級漆藝家陳火慶家族精心製作《磨顯傳心》紀錄片正式發表

蓬萊塗專指富有台灣特色的漆藝技法,當年台灣農產資源豐饒稱為蓬萊 ... 當年故宮因有些古老漆器需要維護,且正在推動傳統工藝的傳承跟發展,所以故宮 ... 於 www.winnews.com.tw -

#27.台灣百年漆藝之美「蓬萊塗」大師漆器特展 - 新浪新聞

... 為主,相當具有藝術價值,而其最大特色就是擺脫傳統紅、黑限制,以多彩豐富的色彩、搭配特殊的雕刻技法,成為極具台灣本土特色的「蓬萊塗」漆器。 於 news.sina.com.tw -

#28.工藝中心漆器研習成果展台灣「蓬萊塗」有特色- 社會 - 自由時報

為推廣漆藝,國立台灣工藝研究發展中心在桃園及台南開設漆器人才培育班,教授日本「鎌倉雕」以及台灣「蓬萊塗」等技法,今日起,在台南十八卯茶屋舉行 ... 於 news.ltn.com.tw -

#29.台灣工藝百年國寶樂見接棒人 - 翻爆

... 風土特色的「蓬萊塗」,身後將作品捐贈台灣,指示「只有這樣我漆器的生命才得以延續」,可知「工藝品是最在地的文化,不論誰來,都參與了台灣工藝 ... 於 turnnewsapp.com -

#30.台灣漆器– 漆器技法 - Sfartpo

美研漆藝-台灣漆器, November 3, 2016,, +21, Et Wang added 25 new photos to the ... 歡迎來到人氣店家OTOP台灣地方特色產品館,想要選購您喜愛的經典工藝、漆器推薦 ... 於 www.edqszy.me -

#31.吳樹發工藝師

在從事漆器產業期間,經歷過繁榮的景象,也遇到經濟不景氣的時期,吳樹發老師一路 ... 近年,吳樹發老師也開始製作有著台灣特色的漆藝技法「蓬萊塗」,此項技法是木刻 ... 於 toptaiwan.org -

#32.台灣在地特色誌

走訪葫蘆墩體驗漆器之美. 台中縣豐原市舊名為「葫蘆墩」,在民國六、七十年代,台灣漆器一年外銷的產值有新台幣七、八億元,其中九成以上產自於豐原,因此豐原又有台灣 ... 於 otop.tw -

#33.揭秘民族文化瑰寶:中國漆器工藝品(1張圖片)-古董台灣

漆器 工藝品用漆塗在各種器物的表面上所製成的日常器具及工藝品、美術品等, ... 漆器,元代的雕漆,明代的百寶嵌,清代的脫胎漆器等,都是各代有代表性的特色名品。 於 gudongtw.com -

#34.龍南天然漆博物館

台灣 的漆器發展只有百餘年歷史,但是由於台灣的氣候溫和、溼度高,極適合漆樹種植 ... 工藝美術漆器製造所」,聘請日本、琉球和福州師傅來製作具有台灣特色的漆器以賣 ... 於 www.longnan.us -

#35.天然大漆:漆器文化与艺术特色電子書by 李文静 - Rakuten Kobo

在Kobo 閱讀李文静的《天然大漆:漆器文化与艺术特色》。本书主要指漆器文化与艺术特色。包括漆器历史,漆品 ... 您正在台灣 Kobo商店. 不在台灣 中? 於 www.kobo.com -

#36.Cheris 漆絵仕漆器

關於漆絵仕漆器位於台灣漆器產業的故鄉,台中豐原,以振興家鄉沒落的漆器文化產業 ... 經過32天工時完成,導熱差、不燙手、不易破、抗酸鹼,是陶瓷碗沒有的特色,足以 ... 於 198.55.121.21 -

#37.台湾漆器发展渊源研究_百度文库

二次世界大战之后台湾光复,留学日本学习漆器的漆器前辈归国,继续拓展台湾漆器制作的范畴,与大陆、 日本、 韩国、 越南等地区漆器特色渐渐有别,亚洲各地漆器特色逐渐 ... 於 wk.baidu.com -

#38.裂縫中藏完美!用古法漆藝說現代事 - Cheers快樂工作人

早期,台灣日常生活中漆器並不普及,遠不及金屬、木竹、陶瓷製品常見。由於天然漆來源稀少,且製作過程繁瑣,完全仰賴手工、無法量產,因此,漆器總帶給人 ... 於 www.cheers.com.tw -

#39.「瞹瞹內含光的低調奢華」—專訪日初漆藝陳明宗 - 台灣品設計

「品味設計,美好相遇」sharedesign台灣品設計,五大特色主題,簡潔視覺配色,帶給 ... 在陳明宗的諸多漆器作品中,有一項稱為「傳心」的器皿作品特別吸引人,端看外表 ... 於 www.tpc-sd.com -

#40.螺鈿工藝 - 國家文化資產網

2、第2款「具時代或流派特色」: 台灣螺鈿工藝之發展現況,漆器螺鈿屬於小範圍之鑲嵌,大都由漆藝家自行施作;家具螺鈿屬於大範圍之鑲嵌,大都由木工業者委請專業螺鈿匠師 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#41.豐原漆藝館| 台灣旅遊景點行程

台中豐原漆藝館是台灣首座公立的漆藝展覽館,展出傳統漆器工藝以及知名藝師的作品,而台灣的漆藝發展早從日治時代即開始發展;源於台中縣內的兩大林場-雪山及八仙山有 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#42.游漆園(麗淑漆坊) | 南投旅遊網

特色 介紹. 佔地廣大的游漆園設有授課教室及展示區,園內擺滿了主人黃麗淑老師的 ... 漆器在台灣仍屬小眾市場,黃麗淑創作漆器的同時,也有很大的使命感,除了在雲林 ... 於 travel.nantou.gov.tw -

#43.人生「漆食」才開始國立台灣工藝研究發展中心漆藝人才培育 ...

歡迎大家進入「天然漆」的神秘世界,然後開始用美麗的漆器,來享用臺灣 ... 代表了台灣漆藝源源不絕的生命與創造力,相信這場具台灣在地工藝文化特色 ... 於 www.ntcri.gov.tw -

#44.Design Pin 設計點X光山行「漆日常」手作工藝課程開放報名中

台灣 的漆器工藝發展至今已超過百年歷史,但一般大眾對漆文化的認識卻少之 ... 不同粗細的水砂紙取代畫筆,在漆筷上創作出屬於你個人特色的美麗圖騰。 於 www.tdri.org.tw -

#45.【豐園漆器實作課程】豐園蓬萊塗藝師傳承系列(二)變塗與平蒔繪

本實作課程結合當地產業特色“蓬萊塗漆器”即木材加工、雕刻、天然漆的各種技法表現,以 ... 台灣漆工藝產業於日人山中公於台中創立漆器製作所及成立工藝專修學校而達到 ... 於 sce.ntut.edu.tw -

#46.古琴髹漆、漆器新成台中市傳統工藝保存項目 - 台中文建繪

文資處指出,「山中工藝所」中不只有日籍老師,還有來自福州的師傅,戰後漆器製作因日本撤退隨之中斷;1970 年代,還有日本人耳聞台灣漆器製作技術好,來 ... 於 iloveathome.org -

#47.緬甸購物買什麼?蒲甘漆器可傳家【旅行幹什麼】 - 壹週刊

漆器 是緬甸的國寶級工藝,東南亞最早的漆器遺址就是在緬甸發現的, ... 用馬的鬃毛和薄竹片纏繞製作的「馬鬃竹胎」,是蒲甘漆器的一大特色。 於 tw.nextmgz.com -

#48.漆器工藝台灣、光山行、台灣漆藝在PTT/mobile01評價與討論

漆器 工藝台灣在臺灣特色漆器的討論與評價. 台中市是台灣漆文化之發源地,在近百年號稱蓬萊島的福爾摩沙,綻放出有著強烈風格的特有漆器文化。日治時代「台中工藝傳習 ... 於 train.reviewiki.com -

#49.台灣漆器

台灣漆器 ,漆器,茶葉罐,漆器藝術品,Taiwan-lacquerware. ... 關於台灣漆器 Taiwan-lacquerware ... 可見漆藝值得政府以國家特色工藝去發展、推動。 於 taiwan-lacquerware.weebly.com -

#50.漆藝家林宣宏慢工打造漆器藝術!讓家鄉台中豐原 ... - La Vie

把板豆腐搗碎與漆結合,在台灣瓷器上拓製紋樣,不同顏色分次塗抹,瓷胎加麻布、貝殼,技法多重,光澤透亮細膩。他研發出專利「漆磁」,於磁磚層疊堆塗樹漆 ... 於 www.wowlavie.com -

#51.漆藝奪目收容人蛋殼拼貼陶冶性情 - 芋傳媒

法務部從2005 年起推動「一監所一特色」政策,台中監獄考量傳統工藝是人類重要的文化資產,台灣漆器演進,就屬中部地區歷史最為悠久,技術也最成熟, ... 於 taronews.tw -

#52.漆台灣| 獨立特派員 - 公共電視

我們日常生活都會用到的器具也一樣,過去都是陶瓷,還有一種 漆器 。常聽到一個時下的流行用語,落漆,今天我們要幫漆來平反一下。 長期以來, 台灣 人把油漆和漆當做同一種 ... 於 innews.pts.org.tw -

#53.豐原漆藝館- 遊客評語- 小巧的地方特色博物館 - TripAdvisor

台灣 豐原台中豐原區水源路1-1號. 儲存. 評論精選. “小而精美的博物館”. 豐原漆器館:小而精美的博物館! 免費入場參觀!讚! 台灣最專業最專注於有關台灣近代在漆器 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#54.台灣七寶軒 - 臺灣客家等路大街

目前生產漆器筷子,「結婚筷樂」產品曾榮獲經濟部中小企業處主辦,96年台灣一鄉鎮一特色OTOP設計大賞獎。人類使用筷子,起源於北京有五千年歷史,筷子 ... 於 www.hakkamall.org.tw -

#55.天然大漆:漆器文化與藝術特色 - 蝦皮購物

在元代漆器中成就最高的是雕漆,其特點是堆漆肥厚,用刀刻出豐碩圓潤的花紋, ... 淨新口罩成人4D魚型口罩4D醫療成人口罩醫用口罩醫療口罩彩色口罩雙鋼印台灣製4D ... 於 shopee.tw -

#56.跨4代傳承!大師陳清輝發揚台灣漆藝"蓬萊塗"技法賦予漆器新 ...

台灣 漆藝家陳清輝,即使已經高齡82歲,下刀仍然能輕易拿掐力道,控制深淺,刻出 台灣特色 圖騰。值得一提的是,陳清輝與他的父親陳火慶,都致力於 台灣 ... 於 www.youtube.com -

#57.百年漆藝世家傳承精巧傳統工藝第三四代母女齊心打造紀錄片 ...

第三代陳玉嘉老師也受父親感召、發心立願要將漆器品融入生活與應用,第四代 ... 圖/蓬萊塗專指富有台灣特色的漆藝技法,當年台灣農產資源豐饒稱為蓬萊 ... 於 tw.yahoo.com -

#58.一生懸命的漆彩人生漆藝大師賴作明(1948-2021) - 聯合報

臺灣漆藝史裡,「蓬萊塗」漆器曾大量產銷日本,是臺中產業與觀光的宣傳品。 ... 在地特色與土地情懷,這份真切的用心,成為賴作明一生承襲的理念。 於 udn.com -

#59.漆器工藝 - 臺灣藝術教育網

為漆器。生漆取自天然漆樹,加工成熟的漆再調製成色漆,塗刷於器物上以作. 為裝飾。 ... 灣的漆器工藝在胎體的造形與複合媒材的表現上深具特色,日本的「蒔繪」將. 於 ed.arte.gov.tw -

#60.客家特色商品台灣漆器

邵鈺敏. 客家特色商品台灣漆器. 台灣漆器以手工上漆的方式彩繪碗筷和淺盤,經過十二道研磨程序,精巧細緻質感佳。(攝影/洪榕). 於 hakka-tung.tw.tranews.com -

#61.豐原漆藝館 - 臺中觀光旅遊網

作為「臺灣漆藝產業故鄉」,今日的豐原葫蘆墩依然具備發展地方特色「漆器」工藝的歷史價值和自然環境資源的優勢條件。豐原地區目前擁有臺灣少數用漆創作的工藝家,以 ... 於 travel.taichung.gov.tw -

#62.黃麗淑 - 藝術家查詢-南投縣政府文化局

作品特色及創新技術:漆器為亞洲特有的生活工藝,中國是最早使用天然漆,並把漆器 ... 思索,藉著材料、技術的應用透過造形意念的實現,表現台灣特有漆藝文化之美。 於 www.nthcc.gov.tw -

#63.台中豐原漆藝館傳承台灣漆藝文化 - 輕旅行

台灣 的漆藝發展可溯源至日據時期,因漆器是日本人不可或缺的生活用品,因此日本有計畫地在台灣培植漆工人才,同時引種漆樹、製作推廣漆器、設立工藝傳習所 ... 於 travel.yam.com -

#64.10/28(六)29(日)台灣漆藝的起源地:蓬萊塗體驗2日工作坊

希望每一個台中人、甚至台灣人,重新認識屬於台灣特色的漆器—來自台中的蓬萊塗。 *本工作坊受106年臺中市政府文化局社造點計畫補助*感謝賴高山藝術 ... 於 www.f3art.com -

#65.展覽快訊|【漆日常】傳承三代躍上國際的台灣漆藝之家—光山行

台灣 的漆器工藝發展至今已超過百年歷史,但一般大眾對漆文化的認識卻少之 ... 砂紙取代畫筆,一層層磨出繽紛的紋理,創作出屬於個人特色的美麗圖騰。 於 www.designpin.com.tw -

#66.台灣漆器-島嶼。漆隱約天然漆對杯 - Pinkoi

隱約對杯,選擇單純簡單的竹杯型,以淡淡的琥珀色生漆與銀箔的層層相疊,呈現出一種清透高貴的隱約美感。 於 www.pinkoi.com -

#67.天然大漆:漆器文化與藝術特色 - 金石堂

書名:天然大漆:漆器文化與藝術特色,語言:中文繁體,ISBN:9789865161378,出版社:崧燁 ... 台灣. 國內宅配:本島、離島. 到店取貨:. 金石堂門市 不限金額免運費 於 www.kingstone.com.tw -

#68.萬世絕學裏的台灣漆藝 - 博客來

內容簡介. 第一本探討有關台灣漆文化之專著。 人類運用漆器已有近萬年歷史,漆工藝更為東方民族所特有,隨各地文化背景不同,發展出深具特色之漆藝特質。 於 www.books.com.tw -

#69.樹漆藝術台中展出賴高山作品 - 大紀元

於是力求彰顯台灣本土特色的紋飾大量出現在漆器上,這些產品可謂台灣早期文化創意產業。 賴高山1937年以優異成績考進台中工藝專修學校漆工科,1940年 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#70.台灣漆器工藝文化導入生活產品設計之研究李孟庭

本研究以探討台灣漆器工藝之發展與目前產業現況,並就當時之產品加以分析,最後以產品設計呈現出代表性之風格特色. ,將其帶入民眾生活之中。主要以專家學者訪談、產品 ... 於 people.dyu.edu.tw -

#71.【漆上奧運殿堂番外篇】他被嫌漆有毒超傻眼多數人漆器、油漆 ...

師承日本的賴高山回台後,1946年創立光山行,初期接日本的漆器代工訂單,例如果盒、擺飾,也跳脫日本風格,創作具台灣特色的蓬萊塗,即結合雕刻、鑲嵌或 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#72.豐原國中在地文化課程- 葫蘆墩漆藝

在民國六、七十年代臺灣漆器外銷產量,一年約有新臺幣七、八億元,其中百分之九十產自豐原,所以豐原有「台灣漆器產業故鄉」的雅號。但自從民國七十八年(西元1989年) ... 於 sites.google.com -

#73.台灣漆器 - Peerwork

台灣漆器. 關於台灣漆器Taiwan-lacquerware. 臺灣的漆藝融合著中國和日本的 ... 可以攢下一歡迎來到人氣店家OTOP台灣地方特色產品館,想要選購您喜愛的經典工藝、漆器 ... 於 peerwork.ch -

#74.黄丽淑:游艺漆园- 《台声》杂志

... 考上台湾艺术专科学校美工科后,从此踏上漆器工艺、教学相长的“不归 ... 糯米桥”的图案设计在器物表面,目前糯米桥漆器已成为国姓乡的地方特色 ... 於 www.tailian.org.cn -

#75.甘而可:復興中國漆器傳承傳統新文明

2003年,有感於徽州漆器產業的衰落,著手對犀皮漆、漆砂硯等瀕臨失傳的重要工藝品種進行恢復並取得成功,十余載創作出一批造型典雅、富有特色的精品漆器, ... 於 culture.people.com.cn -

#76.台灣漆器工藝文化導入生活產品設計之研究

本研究以探討台灣漆器工藝之發展與目前產業現況,並就當時之產品加以分析,最後以產品設計呈現出代表性之風格特色,將其帶入民眾生活之中。主要以專家學者訪談、產品 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#77.台灣文化

此次展出的作品都以豐原的特色為主,計有葫蘆藝術創作二百五十件,漆器作品一百一十件,另外還有台中商業技術學院學生共襄盛舉的提供三十四件糕餅包裝作品。 於 twhrca.org -

#78.第一節研究動機與背景 - 南華大學機構典藏系統

的趨勢,如何再造台灣傳統漆器工藝的新生命,是本研究的主要動機,針對漆 ... 精神,融入中國固有造形,設計具有台灣本土特色的漆器,拓展漆器適用的範. 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#79.豐原漆藝館~介紹王漆器的藝術館,裏面有很多藝術品做得很漂亮

豐原漆藝館~介紹王漆器的藝術館,裏面有很多藝術品做得很漂亮,很精緻,就在中正公園旁邊, ... 有特色的手信店 ... 台灣隔離酒店:港人入境台灣有隔離補助嗎? 於 hk.trip.com -

#80.漆器,走進生活裡的藝術 穿越9000年歷史的日本傳統工藝品

以下表格詳細統整接下來所要介紹的內容,而本文主要介紹「輪島塗」的做法。 山中的漆器製作方法及特色. 「山中漆器(Yamanakashikki)」 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#81.台灣漆器變遷及未來發展 - 豐原漆藝的美麗與哀愁

台灣 早期移民大多來自福建,先民渡海來台,生活簡樸,民間使用的傳統精緻漆器大多 ... 設計生產多樣生活用品,如圓盤、方盤、花瓶、煙盒、硯盒等精美且具特色的漆器 。 於 lacquer-art.fuludun.tw -

#82.「台灣漆器」島嶼漆-將美學涵養回歸工藝本質 - 哎喔

潑油潑水的漆膜,數次的擦漆工序後,漆器皿即能成為溫潤光澤飽滿又可以安全長久使用的器皿。 堅持天然選材,每個色料,都是天然生漆與天然礦物色粉細細研磨而 ... 於 www.addons.com.tw -

#83.CMOREMAP-OTOP/一鄉一特產/葫蘆墩漆器

而外銷的對象也擴及到日美歐地區,以推廣具有台灣特色的工藝品於全世界。 美研公司更進一步開發各式各樣實用性的產品。諸如碗、盤、珠寶盒、信插、禮盒、及花瓶等等,公司 ... 於 www.cmoremap.com.tw -

#84.$WebTitle - 矯正機關自營產品展售商城

台灣漆器 演進,就屬中部地區歷史最為悠久,技術也最成熟,無奈因時代進步,費工耗時的漆器生產已逐漸走向歷史,本監為延續傳統工藝之傳承,於94年10月3日開辦第一期漆 ... 於 www.shop.moj.gov.tw -

#85.天然大漆:漆器文化與藝術特色-人文史地電子書 - MyBook

天然大漆:漆器文化與藝術特色-人文史地電子書-中國古代有漆國之稱,最早的發現在河姆渡遺址中,一些陶器和木器-MyBook電子書、雜誌|台灣大哥大. 於 mybook.taiwanmobile.com -

#86.台灣瑞典工藝合作展出台灣經典漆藝 - 新唐人亞太電視台

工藝師黃金梅:「2個異文化的一個融合跟新生,所以它沒有那些包袱,那它重新來看待 台灣漆器 ,所以大家從現場可以看到,它有很多東西是應用在生活中。 於 www.ntdtv.com.tw -

#87.漆器工藝走過風華豐原人的美好記憶

來自日本四國的「山中公」來台教授漆器工藝,他配合台灣風土民情特色,發展出「蓬萊塗」成為台灣漆藝的代表漆塗。黃成中表示,山中公將如香蕉、鳳梨、 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#88.漆器- 维基百科,自由的百科全书

漆器 是一种用生漆塗敷在器物胎體表面作為保護膜製成的工艺品或生活用品。漆器早在新石器时代至商代就已出现。表面被塗過漆的胎體經過反覆多次的髹塗後,不僅堅固耐用, ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#89.高博館藝術饗宴漆器之美 - 人間福報

除生產日本國內各地區的特色漆器外,山中公特別設計以台灣原住民生活或中部各名勝如日月潭,以及台灣蝴蝶、花卉、水果等圖樣裝飾在漆器上,應用雕刻、鑲嵌、彩繪磨顯等 ... 於 www.merit-times.com -

#90.日皇室御用百年漆器工藝海外首展在台灣 - Rti 中央廣播電臺

象彥社長西村毅更親自接受央廣記者專訪,暢談象彥漆器特色與日本漆器工藝現況發展。 西村毅指出,這次來台展出近百件展品都是正宗「京都蒔繪」漆器珍藏, ... 於 www.rti.org.tw -

#91.【歷史】台灣地區漆器發展簡史@ 夢蝶漆園 - 隨意窩

漆,漆器,台灣漆藝,漆工藝,天然漆,黃麗淑,游漆園,台灣漆器,蓬萊塗,蒔繪,脫胎,木胎, ... 色彩的各種物品,加入設計、製作出臺灣特色的漆器品,是台中的美術工藝品之始。 於 blog.xuite.net -

#92.史地類篇名: 豐原漆藝的前世今生作者

另外透過相關論文〈臺灣傳統漆器工藝永續經營之研究〉和書籍《豐原采風》, ... 因此,雖然工廠利用台灣便宜的人力資源和原料只為了從事外銷生產,卻也. 於 www.shs.edu.tw -

#93.楊啟東畫筆下的葫蘆墩,細數豐原廟街、餅街、漆藝故事

楊啟東認為廟宇是最能代表台灣特色的風景,意義不僅只是信仰,更隱含著人們追求 ... 漆藝師山中公來豐原開辦「山中工藝美術漆器製作所」,投入在地觀光紀念品開發。 於 tlife.thsrc.com.tw -

#94.細說漆藝文化 | 台灣漆器歷史 - 旅遊日本住宿評價

此類漆器產品,貨真價實且充滿台灣風味,極具紀念性;被當時「臺中產業與... 在傳統工藝技術文化的 ... 1930年代台灣漆器蓬萊塗之發展與設計特色分析| 台灣漆器歷史. 於 igotojapan.com -

#95.島嶼.漆 - 臺灣竹會

漆器 之美,是弦歌不輟卻珍稀的傳承,從七千年前在河姆渡文化中發現的朱漆碗,就擁有雅致精良的特色,至日治時代在台灣[…] 於 www.taiwan-bamboo.org -

#96.愛漆列傳 - 台灣光華雜誌

雖然在台灣漆器的使用歷史十分短暫,然而這兩位愛漆如命的先生,卻分別在工藝和 ... 日本漆器商人與陳火慶展開合作之後,每回到台灣來總是帶著一些日本各地特色不同的 ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#97.黃麗淑台灣漆器的認識與鑑賞

樣的生活用品,如圓盤、方盤、花瓶、煙盒、硯盒、家具等精美且具特色的漆器。 山中公特別設計對原住民生活及中部名勝如日月潭及台灣蝴蝶、花卉、水果等圖案,. 於 www.twcenter.org.tw