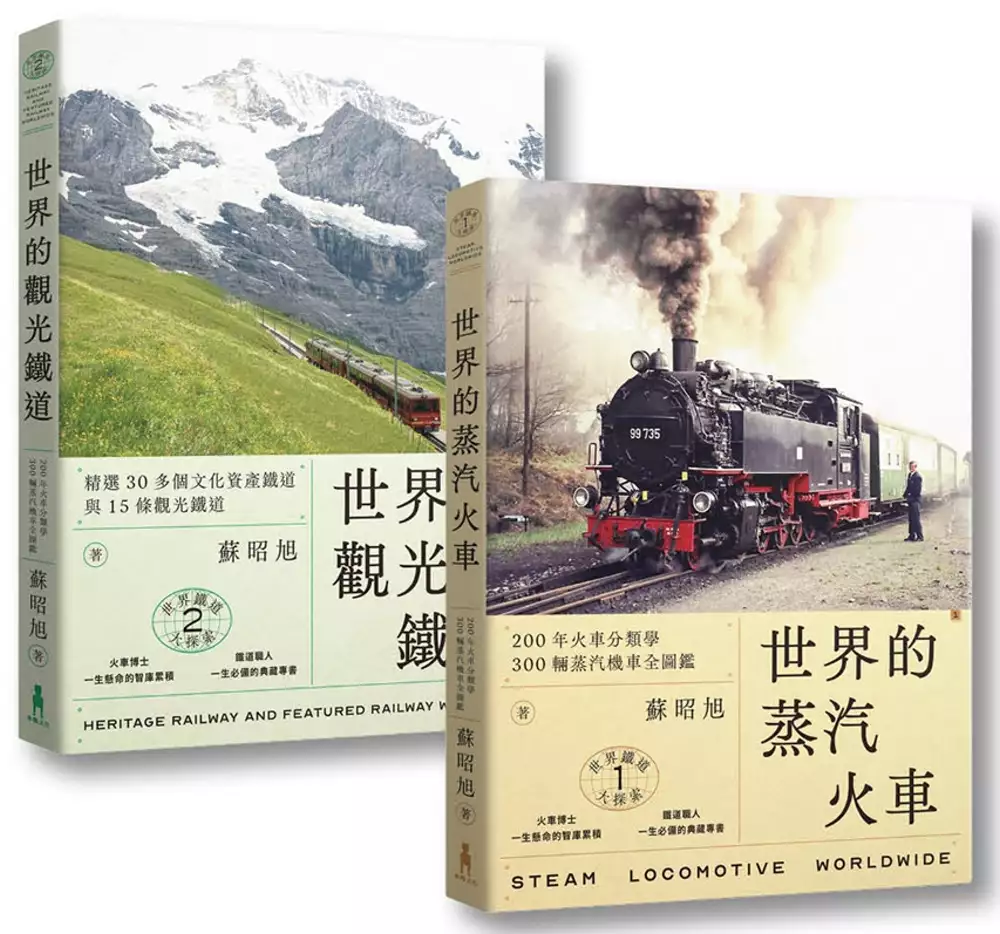

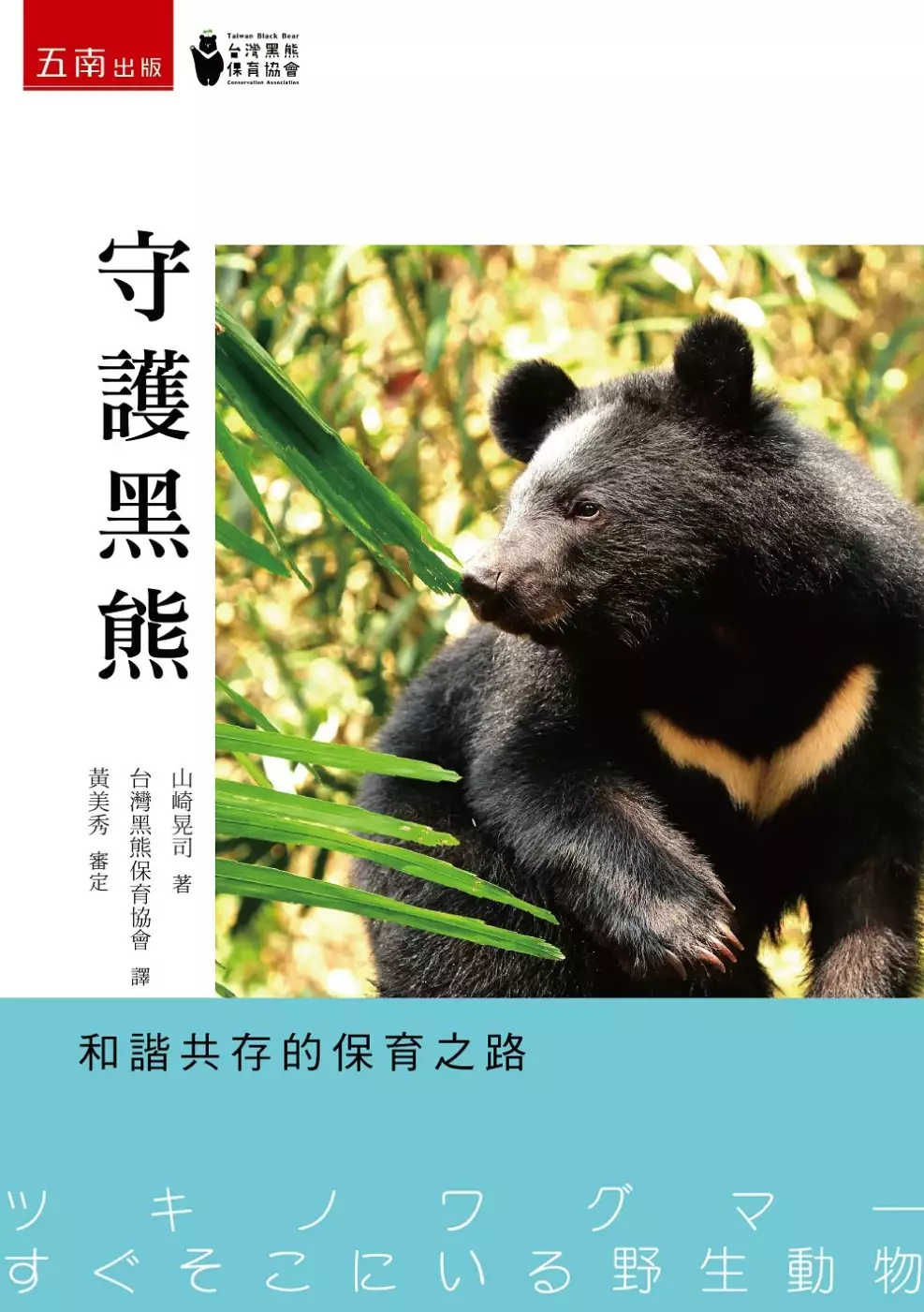

台灣林業政策的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇昭旭寫的 蘇昭旭的世界鐵道大探索1+2: 一次收藏《世界的蒸汽火車》與《世界的觀光鐵道》 和山崎晃司的 守護黑熊:和諧共存的保育之路都 可以從中找到所需的評價。

另外網站從國產材元年談台灣森林的經營管理(林華慶/林務局局長)也說明:... 可以說是台灣最大的「地主」,延續了從日治時代百年以來的林業體制。 ... 永續多元輔導方案部落原住民林農與山村部落共享森林生態惠益的林業政策8 ...

這兩本書分別來自木馬文化 和五南所出版 。

國立政治大學 經營管理碩士學程(EMBA) 季延平所指導 詹益榮的 文化景觀的數位轉型與服務創新策略:以羅東林業文化園區為例 (2020),提出台灣林業政策關鍵因素是什麼,來自於文化景觀、數位轉型、服務創新、羅東林業文化園區。

而第二篇論文東吳大學 歷史學系 吳明勇所指導 濶于婷的 臺灣戰後初期林務局日籍人員的遣返與留用(1945-1949) (2018),提出因為有 林務局、林業、戰後初期、遣返、留用日人的重點而找出了 台灣林業政策的解答。

最後網站台灣林業新南向政策!建構台越林業新夥伴關係| 蕃新聞則補充:本次越南林業官員及林業大學人員代表來台,與林務局、特有生物保育中心共同舉辦「2016臺灣越南生物多樣性保育研討會」,針對兩國落實國際生物多樣性公約的作為進行交流, ...

蘇昭旭的世界鐵道大探索1+2: 一次收藏《世界的蒸汽火車》與《世界的觀光鐵道》

為了解決台灣林業政策 的問題,作者蘇昭旭 這樣論述:

★鐵道迷多年追隨、引頸期待,蘇昭旭老師的終極大作 ★跨出台灣、走遍世界各地,集畢生心血帶來鐵道新視野 蘇昭旭老師花費二十多年的追尋與記錄,帶領你 ★從設計結構與機械構造,認識世界各國蒸汽火車的分類譜系 ★從地理環境及時代背景,認識世界蒸汽火車演化的來龍去脈 ★從全球文化資產鐵道案例,認識世界各國觀光鐵道的魅力 ★從地理環境及時代背景,認識世界鐵道文化資產的獨特性 《世界的蒸汽火車:200年火車分類學 300輛蒸汽機車全圖鑑》 1.鐵道迷的夢幻逸品 2.最完整實用的分類系統 3.最齊全蒸汽機車珍貴圖照 4.獨家收錄稀有蒸汽火車模型 《世界的觀

光鐵道:精選30多個文化資產鐵道與15條觀光鐵道》 鐵道迷的第一本觀光鐵道百科 1.全球文化資產鐵道經營案例 2.台灣鐵道的世界遺產潛力點 3.瑞士經典觀光鐵道案例 4.超過300張鐵道圖片與重新繪製鐵道路線圖 兩冊共收錄超過500張珍貴的世界各地的火車圖片 本書所呈現的一切訊息及珍貴的火車圖照,都是透過蘇昭旭老師,如同一位生物學家般,用盡一生的時間與精力,走訪世界各國,一輛一輛的「採集」收錄,並且一一編目、系統造冊,甚至是已經「滅絕」的蒸汽機車,都改收集「模型」,讓分類的樣貌更臻完美,也提供鐵道迷一個立足台灣,跨足世界的眼界,去了解蒸汽火車及文化資產鐵道極其豐富

的內涵及文化。 編輯小語: 幾次去聽蘇昭旭老師演講,總是被現場各年齡段的聽眾給「驚嚇」。有多年追隨老師的鐵粉、鐵道宅文青不說,更有一家大小鐵道迷,甚至年紀只有5-6歲的孩子,都能一一回應老師的問題,細數火車的型號與構造的差異。 這是老師演講的魅力,他累積多年豐沛的鐵道知識,卻以一則一則歷史、文化的故事,各國旅遊見聞,將各形各色的火車「身家背景」、「個性特色」娓娓道來,甚至會模仿蒸汽火車的鳴笛聲,令聽眾一秒置身在火車月台上,對火車產生了情感。蘇老師就如蒸汽火車一般,展現精準的機械工藝,乘載著歷史與記憶,帶著大家前往人類運輸史上最精采的風華時代。 推薦 王文傑|雄獅集團董事

長 朱慶忠|陞暉恰鐵道主題咖啡店創辦人、交通大學管理科學系副教授 杜 微|交通部臺灣鐵路管理局局長 周永暉|財團法人中華顧問工程司董事長、前交通部臺灣鐵路管理局局長、前交通部觀光局局長 翁惠平|交通部臺灣鐵路管理局文資科科長 廖科溢|旅遊節目製作人兼主持人 蔡依橙|陪你看國際新聞創辦人 劉宥緯|社團法人中華民國鐵道文化協會理事長、高中教師 (依 姓氏筆劃排列)

台灣林業政策進入發燒排行的影片

旅遊日期:2021/04/30

【花蓮|萬榮溪探險 ep.2】鴛鴦谷溫泉,絕美峽谷野溪溫泉

https://youtu.be/6ncJc5h_VIc

-

【摩里沙卡溫泉介紹】

位於花蓮萬榮的萬里溪【摩里沙卡洞穴溫泉】據說是以前台電在籌備『西寶水力發電計畫』的時候工人們所發現的,沒想到一個爆破發現了溫泉露頭,後來評估過後決定停工,才造就了洞穴溫泉這個意外景點。

【摩里沙卡溫泉】是全台獨一無二位於峭壁上的洞穴野溪溫泉,泉質屬鐵性氯化物碳酸鹽泉,是台灣唯一的碳酸鹽泉,讓週邊的礫石染成了棕紅色。溫泉清澈透明、水溫約攝氏48 度、PH 值7,前往僅需步行1小時即可抵達,溯溪難度不高,非常適合初級者體驗野溪溫泉。

摩里沙卡這個美麗的名字,是來自於日治時期日文「森坂」的發音,意思是「遍布森林的山坡」,是林田山的別稱。1960年代伐木興盛時期,聚集了約四、五百戶人家,約有二千多人居住於此生活,讓這裡曾有『小上海』之稱,林田山林場在政府禁伐林木的政策後,林田山終於洗盡鉛華、回歸自然,現今則是林田山林業文化園區。

若喜歡較有挑戰性的行程,也可繼續上溯到較上游的【鴛鴦谷溫泉】,我們這次攻了兩個溫泉,萬榮溫泉每年池況不同,建議若要造訪必須多做功課,提前確認池況避免撲空。

【注意事項】

1.前往野溪溫泉應注意安全及天氣預報。

2.雨天不建議造訪,以免溪水暴漲發生危險。

3.無痕山林,注意維護環境整潔。

4.建議11~3月枯水期造訪,野溪溫泉泉池夏季可能被溪水淹蓋,每年地貌都會有些許不同,造訪前應先查詢近況。

5.建議備妥溯溪三寶(頭盔、救生衣、溯溪鞋),基於安全因素裝備不足不建議前往。

_________

芮芮IG👉️rebecca_tsai

https://www.instagram.com/rebecca_tsai/

文化景觀的數位轉型與服務創新策略:以羅東林業文化園區為例

為了解決台灣林業政策 的問題,作者詹益榮 這樣論述:

本文以日治時期設置,經歷戰後迄今近一百年的羅東林場,因不同階段歷史因素,壘疊成為今日場域空間的歷時性獨特氣質作為討論基礎。羅東林場因為座落的位址、與政策緊密繫連的產業設施性質、以及因應不同階段賦予的不同角色,說明了它在歷時性發展中,以基本條件立基,政策作為觸媒,形成了今日人們所認知的羅東林業文化園區。與其他園區不同的是,羅東林場還具有了文化景觀的文化資產身分,說明了它承載了人們長期與自然互動之後,所呈現的地景。在本文中,以羅東林業文化園區於歷史軸線累積的文化資產特質,現行政策對於林場規劃的影響、比較國際政策上對於林業治理的相關方針,以服務創新與數位轉型概念為方法,面對疫情之後的新情勢,將羅東

林場放置於國際間山林發展的脈絡中觀察。在關懷綠色永續的浪潮中,將羅東林場過去未被重視,但卻早已深植於台灣本土山林價值下的人文價值,重新賦予價值,整合羅東林業文化園區成為以「林癒」為核心價值的場域,以涵蓋自然、歷史、文化、族群、產業發展等不同層面的地方特色,以及引領地方發展的政策進行整合型的評估,結合新型態的服務創新與數位轉型等概念作為工具,透過彼此網絡的聯結,累積在地力量,形成森林生態系服務價值。此外,本文透過國外案例的討論,借鑑他山之石,尋找環境永續、經濟發展、社會進步三個面向皆能平衡的可能性,在多變疫情之下,面對未知的衝擊,形成應有的準備姿態。

守護黑熊:和諧共存的保育之路

為了解決台灣林業政策 的問題,作者山崎晃司 這樣論述:

亞洲黑熊分布在亞洲十八個國家,目前有七個亞種,包括日本特有的日本黑熊與台灣特有的台灣黑熊。日本黑熊和台灣黑熊一樣,都是因冰河退去、海平面上升,留在本地的族群由於地理上的隔絕,獨立演化成特有亞種。 本書彙整了日本黑熊的科學研究成果,並剖析經營管理現況和挑戰,堪稱權威著作,非常值得國人借鏡與參考。若能透過本書吸取日本黑熊經營管理的寶貴經驗,謙卑地學習、記取其失敗或慘痛的教訓,再經由政府支援充足的資源及經費,以落實有科學根據的保育政策,系統地執行長期的野外族群生態研究和監測計畫,同時培育優秀的熊類研究和保育人才,則瀕危物種──台灣黑熊保育成功之日必然指日可待。

臺灣戰後初期林務局日籍人員的遣返與留用(1945-1949)

為了解決台灣林業政策 的問題,作者濶于婷 這樣論述:

1895年至1945年間,台灣進入了約五十餘年的日本殖民統治時期,日本戰敗後,由國民政府展開接收工作,在政權的轉換之下,留在台灣的日本人成了接收工作中一項重要的課題。這些在台日人,除了隨軍駐紮台灣的日軍和戰爭中受俘的日俘外,其餘通稱為「日僑」。戰後留在台灣的日僑總數約為38萬餘人,如何處理這些人員,中央政府在戰前已有諸多考量與計畫。原先根據美方的建議,皆應盡速遣送回國,然而當時台灣各領域擔任技術要職者多為日人,台人以擔任基層技術人員為主,戰後中國大陸也正值復員,人力物力缺乏,若日人全數遣送,部分工作將出現接替無人的狀況,中央政府遂考慮留置人員,台灣行政長官公署也為了維持社會正常運作、產業

順利交接等等因素,決定暫時留用部分日籍技術人員,這些日人即為「留用日僑」。 日僑遣返作業與留用規範的制訂和運作,隨著時局的演變而有所變化,各產業領域的考量也有所不同。著眼臺灣林業歷史,林業執掌單位的組織與政策多有變遷,林務局在戰後接收初期,也留用了部分日治時期林業作業領域之日籍人員,雖然這些日籍人員的留用時間不長,但仍可從分析林務局留用的這些日籍人員人數、背景、職務性質、分派單位與留用原因,進而看出戰後接收初期台灣林業政策的轉換與要點。 本文將以1945至1949年間為限,從林務局的留用日人分析為中心,探討政府在戰後對於這些在台日人的遣返和留用過程,並試圖從中了解戰後台灣林務方面,政府所重

視的業務範圍與需要協助的工作內容,一窺這些留用日人所扮演的角色與留用期間所帶來的影響。

台灣林業政策的網路口碑排行榜

-

#1.新視野看臺灣林業政策

近代臺灣的林業史,經歷了以木材生產為主的「開採林業」、以林相變更造林為主的「育成林業」、以國土保安為主的「公益林業」、以自然保育為主的「生態林業」等四階段,目前 ... 於 www.tfri.gov.tw -

#2.台灣百年林業之軌跡(1895~2000) - 陳東元

日本為溫帶之國,缺乏熱帶森林資源,故於台灣發展熱帶林業列為當年之主要營林方針。 ... 年平均減為55,391 m3,因政策已禁各類原木出口,推行省內木材加工業。 於 www.taiwanland.tw -

#3.從國產材元年談台灣森林的經營管理(林華慶/林務局局長)

... 可以說是台灣最大的「地主」,延續了從日治時代百年以來的林業體制。 ... 永續多元輔導方案部落原住民林農與山村部落共享森林生態惠益的林業政策8 ... 於 www.slideshare.net -

#4.台灣林業新南向政策!建構台越林業新夥伴關係| 蕃新聞

本次越南林業官員及林業大學人員代表來台,與林務局、特有生物保育中心共同舉辦「2016臺灣越南生物多樣性保育研討會」,針對兩國落實國際生物多樣性公約的作為進行交流, ... 於 n.yam.com -

#5.林業發展回顧-人類與森林 - 國立宜蘭大學

專題,對世界及台灣林業經營演變的歷程,平鋪直敘,娓娓道來。演講方式雖以說故事 ... 年,又將林場與林務分開,民國47 年的時候第一次公告台灣林業政策,台灣林業經營. 於 lic2.niu.edu.tw -

#6.新竹林業圖說 - 新竹縣政府文化局

特別是為因應環境的氣候變遷、能源過度使用等議題,台灣林業政策中的森林資源永續經營管理,從砍伐漸轉向至山林保育、環境教育等向度的開展。 於 www.hchcc.gov.tw -

#7.首版臺灣林業白皮書草案出爐!導入林業經營新觀念李根政

農委會林務局為宣示未來林業政策方向,已完成首版「臺灣林業白皮書(草案)」,參與草案編撰學者、公民團體指出,白皮書草案融合國際重視森林生態系服務價值、淨零 ... 於 www.agriharvest.tw -

#8.那些長不大的樹 平地造林20年亂象叢生,百億經費如何收尾?

台糖造林收穫後是否重新種植?該樹種是否適合20年就收穫? 整體而言,過去20年台灣平地造林政策未能達到預期的發展林業、景觀 ... 於 www.twreporter.org -

#9.山林的未來、公民的力量 - 眼底城事

砍伐原始森林對於島嶼的人們,造成的影響和時間,可能難以計算;經歷百年之後,台灣林業政策才真正啟動轉型;現在種下的台灣杉,50 年後才能收穫木材 ... 於 eyesonplace.net -

#10.臺灣森林資源在多目標經營理念下之林木經營策略 - 中興大學

表三:民國47 年「臺灣林業政策及經營方針」與民國65 年「林業經營改革方案」之比較. 民國47 年 ... 因此針對台灣不同的位置、地理環境造成土壤、氣候的差異,而孕育. 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#11.林業政策 - 環境資訊中心

林業政策 ; 2016-04-14 09:46. 只限伐未堵走私森林趨勢組織:中國林業管理待加強 ; 2014-04-11 11:18. 混農林業可能是台灣的解答嗎? ; 2010-11-03 19:11. 維護生態拚觀光林業 ... 於 e-info.org.tw -

#12.台北市林業政策與發展 - PeoPo 公民新聞

緣由:報導「台北市林業政策與發展」. 時間:110年7月22日(四). 地點:台北 ... 那我們台北市的林業政策 ... 肖楠其實他在台灣北區是一個適生的樹種. 於 www.peopo.org -

#13.中市府舉辦林業圓桌論壇邀產官學界探討台灣林業發展

專家並建議推廣林下作物及森林副產物發展,以增加林業長期經營期間的收入,延長伐木年齡,達到生態永續經營的目標。 對於專家建議,農業局將做為林業政策 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#14.促林業多元化私有林疏伐生產國有木材有補貼

協會成立宗旨在於推廣台灣永續林業經營,希望能降低非法砍伐林木的進口、 ... 行政院農委會林務局15日公布新政策「林業永續多元輔導方案」,將依不同 ... 於 www.tfcda.org.tw -

#15.【森林素養題01】林業大事記:跟著年輪的軌跡走,看見臺灣 ...

本書亦提供經專家學者審閱的林業背景知能與政策發展脈絡,以及各課程單元對應的教學簡報、學習單等線上教學資源,期盼皆能成為教學所需的重要養分。 於 greenmedia.today -

#16.調整農業移工政策農業外勞核配比由35%提高為1 - 工商時報

農委會特別補充,產業除新增林業,農糧產業原僅開放蘭花(需0.5公頃)、蔬菜(需2公頃,其中溫網室需1公頃)及食用菇蕈(需0.6公頃或每期生產27萬包 ... 於 ctee.com.tw -

#17.改制林業及自然保育署8月中旬掛牌林務局長林華慶 - 欣傳媒

與「林務局」相比,「林業及自然保育署」(下稱「林業署」)在政策面被 ... 改制林業及自然保育署8月中旬掛牌林務局長林華慶:打造永續林業生態台灣. 於 www.xinmedia.com -

#18.林業試驗所黃裕星所長 - 農業生技產業季刊專區

經驗分享,帶領所有讀者體驗台灣林業的變遷,更 ... 之下,台灣林業經營轉變以『保育』為首要任務。目. 前全台灣森林中有73% 是未 ... 應用性林業研究奠定林業政策基石. 於 www.biotaiwan.org.tw -

#19.宜蘭縣2023年高中職成年禮神木.英才活動

宜蘭發展與林業關係密不可分,棲蘭山神木園區的現存資源,更是見證台灣林業發展史的重要遺產,本年度成年禮活動特別在宜蘭縣境內世界遺產潛力點-棲 ... 於 www.epochtimes.com -

#20.台灣的森林資源

負責執行林業政策的台灣省林務局並研擬具體計畫,逐步實施,來進行有關森林開發、保林、以及造林的工作。 台灣省林地的主要生產樹種,有紅檜、扁柏、鐵杉、雲杉及多種 ... 於 www.taiwanpanorama.com -

#21.戰後台灣森林經營與遊憩之發展史

在1960 年代,當時的林業政策係鼓勵提. 升木材加工技術,進口木材、並以木製品加工. 出口為導向,1950年代開始的合板業,而後的. 紙漿、人纖、木器、家具等行業成為新興產. 業, ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#22.台灣山林百年紀| 科普| 每週好書讀 - 中央社

行政院通過對台灣林業政策指示減少森林開發,加強水土保持工作、縮小木商。因為材價下跌且嚴重滯銷,針葉樹伐木量逐年削減,林務局從這年開始走向虧損。 於 www.cna.com.tw -

#23.行政院農業委員會林務局「台灣林業雙月刊」 - 研究發展處

一、 「台灣林業雙月刊」(以下稱本刊)秉持傳播國內、外林業及自然保育相關新知識、新技術為宗旨,範疇包含林業政策、森林經營、育林、林產、水土保持、森林育樂、 ... 於 www.rdo.fju.edu.tw -

#24.高普考科目》高考科目、普通考試科目及高普考題型介紹 - 公職王

公共政策 6.民法總則與刑法總則 113年異動後科目: ◎1.行政法 ◎2.行政學 ... 移民政策與法規(包括入出國及移民法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係 ... 於 www.public.com.tw -

#25.【文章】新森林運動-讓台灣人成為山的子民 - 我們的島

促進保育的思考,進而培養更多有能力參與山林保育政策討論的公民。 ... 沒有競爭力,使得台灣林業的產值,至今已萎縮至統計上幾乎等於「零」的狀態。 於 ourisland.pts.org.tw -

#26.230 林道沿線人文歷史口訪調查研究計劃

台灣在清領時期、日治時期與民國時期的森林經營政策,是一頁台灣 ... 日治時期台灣林業政策以經營原木為主,大雪山林業公司成立的宗旨. 於 ws.moi.gov.tw -

#27.第二章林業政策(作者:金恒鑣、林朝欽

台灣 所需的林產物(從木材產品到紙筆等)幾乎全部進口,但是台灣森林資. 源的重要性並未因此而降低,反而因為社會對森林資源效益的新認識與新使用的. 期望,而顯得更加重要 ... 於 www.rdf.org.tw -

#28.林業政策與林業行政 - GPI政府出版品資訊網

森林乃台灣之命脈,而森林之經營,除技術外,端賴管理。管理則首在政策之領導與行政之推動,政策合宜,行政通暢,自收事半功倍之效,故森林中談到經營,必先討論林業 ... 於 gpi.culture.tw -

#29.百年林業,承先啟後-李桃生 - 臺灣環境教育對話平台

1999年集集大地震後,林業政策完全以保育為主,更以生物多樣性保育為主軸。近年來台灣林業更導入文化與遊憩經營觀念,各地自然保育中心與文化園區分別設置 ... 於 www.teed.org.tw -

#30.快新聞/消滅外來種! 羅東林業園區14年來首次開放垂釣

即時中心/林捷庭報導宜蘭熱門景點羅東林業園區開園至今14年都是禁止垂釣,不過近年由於外來種魚類嚴重危害,林管處特別於11日開放並舉辦釣魚比賽, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#31.【專題】砍大樹種小樹衝突浮現碳匯計算學界研究中 - 芋傳媒

台糖20 年前配合政策推動平地造林,由於去年至今農委會補助陸續屆期,規劃將林地釋出開發綠電,除了砍樹種電,也在林務局「台灣原生樹木推廣及媒合 ... 於 taronews.tw -

#32.速研定金門林業政策發揮林業功能 - 金門日報

呂教授表示:金門造林的成功經驗確實令人稱羨,但造林只是整個林業政策中的一部分, ... 記得台灣林務局為修訂八十七至九十二年度的「台灣森林經營管理方案」, ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#33.台灣林業

一、森林、陸域野生動植物及棲地保育、自然地景、自然紀念物政策、法規、國際事務與科技發展之擬訂、執行及督導。. 二、促進自然保育林業文化資源保存與整體再發展中長程計 ... 於 slowfood.edu.pl -

#34.從環境正義與林地利用看台灣與日本之林業政策 - 月旦知識庫

從環境正義與林地利用看台灣與日本之林業政策. 作者, 曾宇良、佐藤宣子. 中文摘要. 台灣的森林資源豐富,整體森林面積約佔國土面積的58%。台灣森林進行大規模的開發是 ... 於 lawdata.com.tw -

#35.台灣林業 48卷1期 - 第 57 頁 - Google 圖書結果

... 發展之國家行動方案北蘇門答臘省長發展與管理多巴火口湖地質公園之相關法規 Feb 22210 影響印尼地質公園發展的重要政策文件 57 印尼多巴火口湖(攝影| Klim Levene by. 於 books.google.com.tw -

#36.森林與林業政策 - 地球公民基金會

森林與林業政策 · 假造林真伐木 · 伐木養菇 · 自然復育 · 礦石採取 · 山坡地不當開發 · 水資源與環境治理 · 土地與生物保育 · 國土治理. 於 www.cet-taiwan.org -

#37.林務局台灣林業白皮書研訂邀民眾參與建議| 中央通訊社

行政院農業委員會林務局今天表示,「台灣林業白皮書(草案)」編撰工作於107年啟動,期間蒐集與匯聚林業及自然保育的國內外政策趨勢與實務推動作法,藉此 ... 於 today.line.me -

#38.嘉義縣第一家農牧用地露營場取得土地使用許可 - 奧丁丁

嘉義縣露營場業者多分布山區,土地幾乎為農牧或林業用地,雖法令鬆綁, ... 一家農牧用地露營場取得土地使用許可〉這篇文章最早發佈於《台灣好報》。 於 www.owlting.com -

#39.一、林業家數

因台灣地區近年來重視森林保育、造林與育林等工作,並在減少砍伐之林業政策. 下,造林業為台灣林業之主要行業,森林遊樂業則係近年來因應國民對休閒活動的需. 於 www.dgbas.gov.tw -

#40.追尋台灣伐木記憶百年林業文化傳承 文/黃郁婷- 交流雜誌(文章)

戰後伐木轉由台灣紙業、中興紙業經營,森林鐵道及索道甚至還可直通七彩湖。1991年全面禁伐天然林的政策實施後,逐漸走入歷史。過去有「小上海」之稱的林田山林場, ... 於 www.sef.org.tw -

#41.非木材森林產物在台灣林業發展的可能性與策略

但是我們還是需要合乎人民、環境需求的政策以及對林業專業人員之信任及鼓勵。就定義而言森林特產物(Special forest products),又稱為非木材森林產物( ... 於 agritech-foresight.atri.org.tw -

#42.林業政策目標

在探討林業政策目標之前,本節先介紹(林業)政策研究的方法,主要有:歷史、制度、過程三種取向。 · 歷史取向 · 從政策的歷史沿革,探討政策與社會各時期的政治、經濟、社會 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#43.行政院全球資訊網

隱私權及網站安全政策 /聯絡我們 /政府網站資料開放宣告. 建議使用Chrome、Edge、Safari、Firefox 瀏覽器,螢幕解析度1280 X 800 以上瀏覽。 於 www.ey.gov.tw -

#44.國有林檢訂調查制度之探討 - 臺灣國家公園

民國四十七年台灣省政府所訂定之台灣林業政策內林業經營方針第二十一條:「發展林地. 多種用途,建設森林遊樂區域,增進國民康樂。」已為森林遊樂業務在林業政策上定位 ... 於 np.cpami.gov.tw -

#45.林業永續多元輔導方案夥伴.多元.友善- YouTube

早年響應政府造林 政策 的林地,現在已逐漸成林,未來該何去何從, ... 我們希望藉由這個全新的 林業 多元輔導方案,能夠嘉惠林農的生計,促進山村的 ... 於 www.youtube.com -

#46.臺灣林業- 維基百科,自由的百科全書

日本為溫帶之國,缺乏熱帶森林資源,故於台灣發展熱帶林業列為當年之主要營林方針。 ... 受保護森林定義為:「透過法規或政策工具,指定森林的用途為保護生物多樣性、 ... 於 zh.wikipedia.org -

#47.社區培力與資源保育:我國社區林業政策評析 - ResearchGate

PDF | 本研究透過文獻回顧、內容分析、參與觀察與質性訪談,分析台灣社區林業的運作機制與初步的結果,探究其計畫本質,並討論其挑戰與機會。 於 www.researchgate.net -

#48.新聞資料-兼顧生態保育與林業收穫之人工林疏伐經營方式 - 國科會

台灣 地區森林面積共計210萬餘公頃,佔總面積約58.5%;其中20%約42萬公頃為人工造林地。目前台灣之木材使用量,每年約800萬立方公尺,百分之99皆由國外 ... 於 www.nstc.gov.tw -

#49.航空業急了!減碳永續這條路上,台灣不該只當買家 - 遠見雜誌

航空業碳排不被納進國家總體溫室氣體排放量,是推動政策卡關的主因。 ... 根據歐盟最新規定,農業或林業廢棄物、藻類、廢食用油等製成的生質燃料,都 ... 於 www.gvm.com.tw -

#50.林業政策與林業行政 - 國家教育研究院數位出版品資訊網

序號 章節 頁數 1 第一章 2 第一節 6 3 第二節 7 於 epublish.hyweb.com.tw -

#51.台灣林業46卷1期:山林友善管理自然步道慢行 - Readmoo

《台灣林業46卷1期》電子書- 介紹行政院農業委員會林務局政策發展動態,發展歷程,及台灣山林現況報導. 於 readmoo.com -

#52.回響/林業政策需重塑設計思考|不義之材|環境 - 願景工程基金會

這是森林原住民的伐木與護林的平衡設計。 台灣禁伐以來林業蕭條,且可用林木資源「大材小用」。報載漂亮筆直八十年樹齡柳杉,被用做 ... 於 visionproject.org.tw -

#53.治林以法:日治時期臺灣林業政策

靠臆測,要了解陌生的臺灣山林督府對臺灣山林宣誓為最高所有. 林野,必然需要依靠近代林學學權人的明確方式。臺灣森林合的. 術與林業政策的介入。 於 www.ntl.edu.tw -

#54.居民對試驗林轄區發展社區林業的態度研究

住民部落及山村社區至今尚未建立起良性互動,以致造成台灣林業經營之社會問題,包括環保團 ... 應原住民及一般民眾現實生活之需求,可供林業相關單位制定政策之參考。 於 www.geo.ntnu.edu.tw -

#55.放寬規定!修正農業移工政策一次看

台灣 AV產業大揭密 ... 修正農業移工政策一次看 ... 該會特別補充,產業除新增林業,農糧產業原僅開放蘭花(需0.5公頃)、蔬菜(需2公頃,其中溫網室 ... 於 www.nownews.com -

#56.台灣木材自給率1% 林業復興元年人工林重返市場 - 上下游

合理的疏伐對森林生態也比較好。 林華慶表示,台灣過去已有27萬公頃公、私有生產性人工林,可惜礙於林業政策不鼓勵伐木,使得經濟 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#57.搶救台灣林業大作戰,別當毀林的幫凶 - 聯合報

為了「護山保林」,這些年禁伐天然林、限量採伐人工林是我們林業政策的基本走向,以致台灣空有超過百分之六十的森林覆蓋率,木材自給率卻僅百分之一, ... 於 vip.udn.com -

#58.台灣林業注入新活水打造環境永續價值- Newsweek

因禁伐天然林的政策影響,導致政府難以前往我國林地內進行詳細的林業廢材數據分析,但根據陳偉誠的觀察,從校園、街道、社區與果樹等修枝而蒐集的林業廢材 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#59.農業100年精華-百年林業承先啟後(農委會)

1975 年6 月行政院通過台灣林業經營改革新方案三原則,林業之管理經營,應以國土保安之長遠利益為目標,不宜以開發森林為財源;為加強水土保持工作,保安林區域範圍應予以 ... 於 www.coa.gov.tw -

#60.德國巴伐利亞邦里山潛力山村與永續林業參訪

計畫名稱:, 台灣里山林業潛力點選拔與山村產業振興示範# ... 及地景永續發展相關單位的高層主管會談研討,以深入了解德方之永續林業政策及推廣情形,包括自然保育與地 ... 於 report.nat.gov.tw -

#61.為什麼山上種滿了樹,市場上卻找不到「台灣木材」?

1949年國民政府遷台,延續了日治時期的伐木政策,透過林木出口爭取外匯,山林砍伐的數量有增無減。以1952年到1954年為例,彼時的林業收入佔據公部門事業總 ... 於 theinitium.com -

#62.補充人力農委會:17日起農業移工增至1.2萬人

... 小型農場本、外勞核配比提高至1:1,新增花卉、林業伐木等可聘移工。 ... (藍領審查標準),自17日生效;農業移工政策也做調整,以滿足人力需求。 於 www.rti.org.tw -

#63.嘉義縣第一家農牧用地露營場取得土地使用許可 - 台灣好報

【記者吳瑞興/嘉義縣報導】中央111年7月20日修法放寬農牧或林業用地得申設露營場後,小型露營場業者終於有機會合法申請,但法令文件複雜令人望之 ... 於 newstaiwan.net -

#64.一、臺灣林業簡述

基於林業政策改變,林業經營不以開發森林為財源,故業商越界盜. 伐案逐年減少,反而零星盜伐案卻有增加之傾向。 民國78 年(1989)林務局由「以林養林」的事業機構改制為公務 ... 於 archive.ncafroc.org.tw -

#65.行政院農委會動植物防疫檢疫局

隱私權及安全政策 著作權聲明 資料開放宣告 性別平等. 行政院農業委員會動植物防疫檢疫局. 100060台北市和平西路二段100號9樓MAP. 電話:(02)2343-1401 於 www.baphiq.gov.tw -

#66.申辦服務-台灣林業科學學術期刊投稿作業 - E政府

本刊為季刊,每年三、六、九及十二月出版,利用台灣林業科學線上投審稿作業系統隨時接受投稿。 投入系統之稿件經由系統送請,至少二位相關學者專家審查,作者負有校稿的 ... 於 www.gov.tw -

#67.觀點投書:露營熱與山林保護政策 - 風傳媒

同時也修法讓農牧林業用地開放露營用途,也就是1公頃以下的農牧用地都可以設置露營場,成為另類農地佔用,有破壞水土保持之虞。 於 www.storm.mg -

#68.多元培力單位 - 社會經濟入口網- 勞動力發展署

並藉由更新林相過程中,利用伐採徑木提供菇蕈業製菇原料客製化服務,並在伐採後基地新植造林,讓台灣林業及菇蕈產業達成經濟循環並永續經營。 本社也致力於山區弱勢關懷、 ... 於 se.wda.gov.tw -

#69.經典雜誌 04月號 2019 第249期 - 第 114 頁 - Google 圖書結果

台灣 雖號稱有八萬林農,但大多為兼業,林地面積也多小於一公頃,林業的>广意思。耕木工場副總盧緯宏含蓄地說:「台灣的林業很『特別』,在一九八九年封山保育之後, ... 於 books.google.com.tw -

#70.行政院農業委員會林務局「台灣林業雙月刊」 廣徵稿源

「台灣林業雙月刊」為傳達台灣林業政策及相關資訊之重要知識平台, 凡以傳播中外有關之論著、譯述、報導、商業機會等相關著作, 於 www.dbnsa.gov.tw -

#71.保育為主之林業政策 - 林務局

台灣林業 □ 第二十九卷第六期. 3. 林業新思維□ □. 取外匯,支撐國家經濟發展,當時之林. 業政策是以伐木與造林並重;同時重視. 森林之國土保安功能,因此將部分地區. 於 www.forest.gov.tw -

#72.森林法 - 全國法規資料庫

荒山、荒地之宜於造林者,由中央主管機關商請中央地政主管機關編為林業用地,並 ... 土地在未編定使用地之類別前,依其他法令適用林業用地管制者,準用第二項之規定。 於 law.moj.gov.tw -

#73.110 年度林產產銷輔導計畫-林業政策宣導活動

配合當前林業政策議題,以及世界林業永續經營議題,辦理林下經濟政 ... 林下經濟政策宣導分享1 小時、台灣林產品生產追溯系統1 小時、. 林產品DIY 2 小時。 於 www.dongshan.gov.tw -

#74.林業政策與林業行政 - 三民網路書店

書名:林業政策與林業行政,ISBN:9789867553379,出版社:洪葉文化,作者:焦國模,頁數:471,出版日期:2005/04/01. 於 www.sanmin.com.tw -

#75.台灣林業歷史課題系列 - 台灣公司行號

林業政策及伐木措施大力攻擊,有一段文字. 標題為「悲泣吧!森林」(筆者直接的反應是. 台灣林業歷史課題系列(六). —台灣超量伐木之時代背景. 文□姚鶴年□林務局 . 於 zhaotwcom.com -

#76.第9屆熱帶林業研討會熱情啓動 - 國立屏東科技大學

邀請林業政策、環境保育議題國際間交流合作實務、都市林的發展與前景、 ... 研討會是本校歷史最悠久的會議,特別感謝林務局和森林系長久為台灣林業的 ... 於 wp.npust.edu.tw -

#77.行政院農業委員會林務局編印出版之「台灣林業雙月刊」為傳達 ...

一、 「台灣林業雙月刊」(以下稱本刊)秉持傳播國內、外林業及自然保育相關新知識、新技術為宗旨,範疇包含林業政策、森林經營、育林、林產、水土保持、 ... 於 oli.tnu.edu.tw -

#78.林務局台灣林業白皮書研訂邀民眾參與建議 - Yahoo奇摩新聞

行政院農業委員會林務局今天表示,「台灣林業白皮書(草案)」編撰工作於107年啟動,期間蒐集與匯聚林業及自然保育的國內外政策趨勢與實務推動作法,藉此 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#79.提供民眾攜帶自行車乘車的服務。但基於安全與動線考量 ... - 台鐵

基隆 三坑 八堵 七堵 五堵 汐止 南港 松山 萬華 板橋 樹林 鶯歌 桃園 中壢 埔心 楊梅 富岡 北湖 湖口 新豐 竹北 新竹 三姓橋 香山 南澳 東澳 蘇澳 蘇澳新 冬山 羅東 宜蘭 礁溪 頭城 福隆 貢寮 雙溪 於 www.railway.gov.tw -

#80.日本千年林業的未來之路- 生活新聞

然而從自台灣政府的開放數據可以發現,除了綠能架設遭遇瓶頸,在森林利用方面,與上述議題相關的政策及補助,如林農就業、林下經濟等,仍然沒有辦法擴及 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#81.林業實務專業叢書-林業政策 - 國家書店

書名:林業實務專業叢書-林業政策,語言:中文,ISBN:9789865455477,頁數:218,出版社:行政院農業委員會林務局,作者:王培蓉, 王鴻濬, 李桃生, 林俊成, 黃名媛, ... 於 www.govbooks.com.tw -

#82.林業試驗所圖書館日治時期林業文獻典藏數位化計畫 - TELDAP

96~97年度:行政院農業委員會林業試驗所林業技術推廣系 ... 第一為日治時期台灣林業相關文獻,其中包含台灣各地林業資源調查報告、林業政策史料及林業 ... 於 wiki.teldap.tw -

#83.林業與森林保育論壇下午場 - Facebook

【 林業 與森林保育論壇】Part 3 台灣 的伐木事業在七零年代達到最高峰, ... 農委會宣布了「天然林禁伐、里山倡議、人工林FSC認證」等三大 政策 。... 於 www.facebook.com -

#84.社區培力與資源保育:我國社區林業政策評析

以國際社區林業及參與式發展的經驗為本,本研究發現台灣現行社區林業的幾個問題:缺乏清楚的政策與合適的體制安排,以及在地培力和參與不足。林務單位仍奉為圭臬的中央 ... 於 www.academia.edu -

#85.江西興國:“油茶之鄉”生態美產業興

得益於國家政策的關心支持,興國縣緊緊抓住油茶產業發展戰略機遇,採取一系列舉措,發展壯大油茶產業。興國縣林業局還大力推廣現代科技農機具用於油茶 ... 於 jx.people.com.cn -

#86.台灣林業在發展生質能源的路上| 專家專欄

等,但當我們聊到伐木砍樹製造原料之時,砍樹在台灣社會似乎就成了不可接受的行為,成了眾矢之的,而這樣的想法或許跟我們在林業政策的發展是息息相關的。 於 learnenergy.tw -

#87.百年林業承先啟後 - 通識教育中心

台灣 光復初期由於二次大戰期間戰爭需求. 及戰後政權交替過渡期之濫墾濫伐,全島無林. 荒地佔日人劃定之林野總面積22.4%,此時期之. 林業政策之重點在於保護森林、恢復林相 ... 於 comedu.just.edu.tw -

#88.台灣森林資源的永續經營 - 中華民國自然生態保育協會

前,林業政策,亦多所變遷。 今日,對於森林的定義,已非林地及其群生竹木之總稱. 而已,而是以喬木為主,包含植物、動物、微生物暨其非生. 物環境之生態系統。 於 www.swan.org.tw -

#89.看見國產木材的價值:台灣傳產轉型永續林業,兼顧森林保育與 ...

台灣林業 在1990 年代天然林禁伐政策後走向蕭條,林家鼎說,永在一直是傳統林業經營者,2011 年尋求轉型,開始申請FSC 驗證,以友善環境的方式經營 ... 於 www.seinsights.asia -

#90.行政院宣布「山林解禁」五大政策,如何讓台灣人真正成為「山 ...

回顧台灣百年林業與山林利用開發,我們看到了威權體制下的森林大滅絕、專家治國可能產生嚴重錯誤,解嚴三十年後的今天,新的森林運動和挑戰應該是透過 ... 於 www.thenewslens.com -

#91.林業政策:林業實務專業叢書 - 博客來

詳細資料. ISBN:9789865455477; 叢書系列:遨遊大自然; 規格:平裝/ 217頁/ 19 x 26 x 1.1 cm / 普通級/ 全彩印刷/ 初版; 出版地:台灣. 本書分類:專業/教科書/政府 ... 於 www.books.com.tw -

#92.“說一千、道一萬,增加農民收入是關鍵”(總書記的人民情懷)

“牧民生活好,全靠黨的政策好,衷心感謝黨、衷心感謝總書記。”索南才讓朴實的話語,道出了真摯的心聲。 農民增收是一個老話題,又連著一個個新 ... 於 www.qizhiwang.org.cn -

#93.要求林務局為林業政策道歉未果歌手巴奈當場離席 - 自由時報

林務局長林華慶雖坦言過去政策不當,但並未鬆口,原住民歌手巴奈隨即離席, ... 狩獵,野生動物的生態其實可以恢復得很好,可見到台灣水鹿和野山羊等. 於 news.ltn.com.tw -

#94.社區培力與資源保育:我國社區林業政策評析

Abstract: 本研究透過文獻回顧、內容分析、參與觀察與質性訪談,分析台灣社區林業的運作機制與初步的 ... 於 www.tpsr.tw -

#95.社區培力與資源保育: 我國社區林業政策評析 - cloudfront.net

整體而言,台灣林務單位透過. 社區林業,主動走入社區,提供經費與技術跟社區互動,提升了林. 務單位在社區基層的形象,但對森林經營管理與保育的實質貢獻卻. 十分有限。 於 d1gsbux2n4qa31.cloudfront.net -

#96.殖民時代,日本政府對臺灣山林做了些什麼?

... 仍屬日本殖民地的臺灣而言,日本政府對於森林的態度轉變,自然也對臺灣的林業政策造成影響。 ... 圖片來源:《台湾の山林:臺灣國立公園號》。 於 storystudio.tw