台灣垃圾分類的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王曉晴陳建豪寫的 掌火的勇士:臺灣NGO為民主點燃自由之火 可以從中找到所需的評價。

另外網站垃圾分類- 最新文章也說明:RE-THINK協會創辦人黃之揚認為,愈往垃圾處理的源頭,民眾會面臨很多回收上的迷思,「當每個人的常識不同時就會是社會問題」;RE-THINK彙整101件台灣人最頭痛的垃圾物件製 ...

吳鳳科技大學 應用數位媒體研究所 翁富美所指導 劉孟勳的 以擴增實境技術結合環保垃圾分類應用於國小學童 (2020),提出台灣垃圾分類關鍵因素是什麼,來自於垃圾分類。

而第二篇論文東吳大學 法律學系 余啟民、張瀚書所指導 陳家瑩的 循環經濟商務推展及法制建構之比較研究 (2019),提出因為有 循環經濟、經濟轉型、線型經濟、環境保護、永續發展的重點而找出了 台灣垃圾分類的解答。

最後網站[問卦] 台灣的垃圾分類有實益?還是做辛酸? - Gossiping板則補充:我一直很納悶垃圾分類這種事我們平常這樣分到底是不是有效益的行為因為聽說到了垃圾場都會混在一起? 平常做分類的時候也在想這個可以回收嗎?

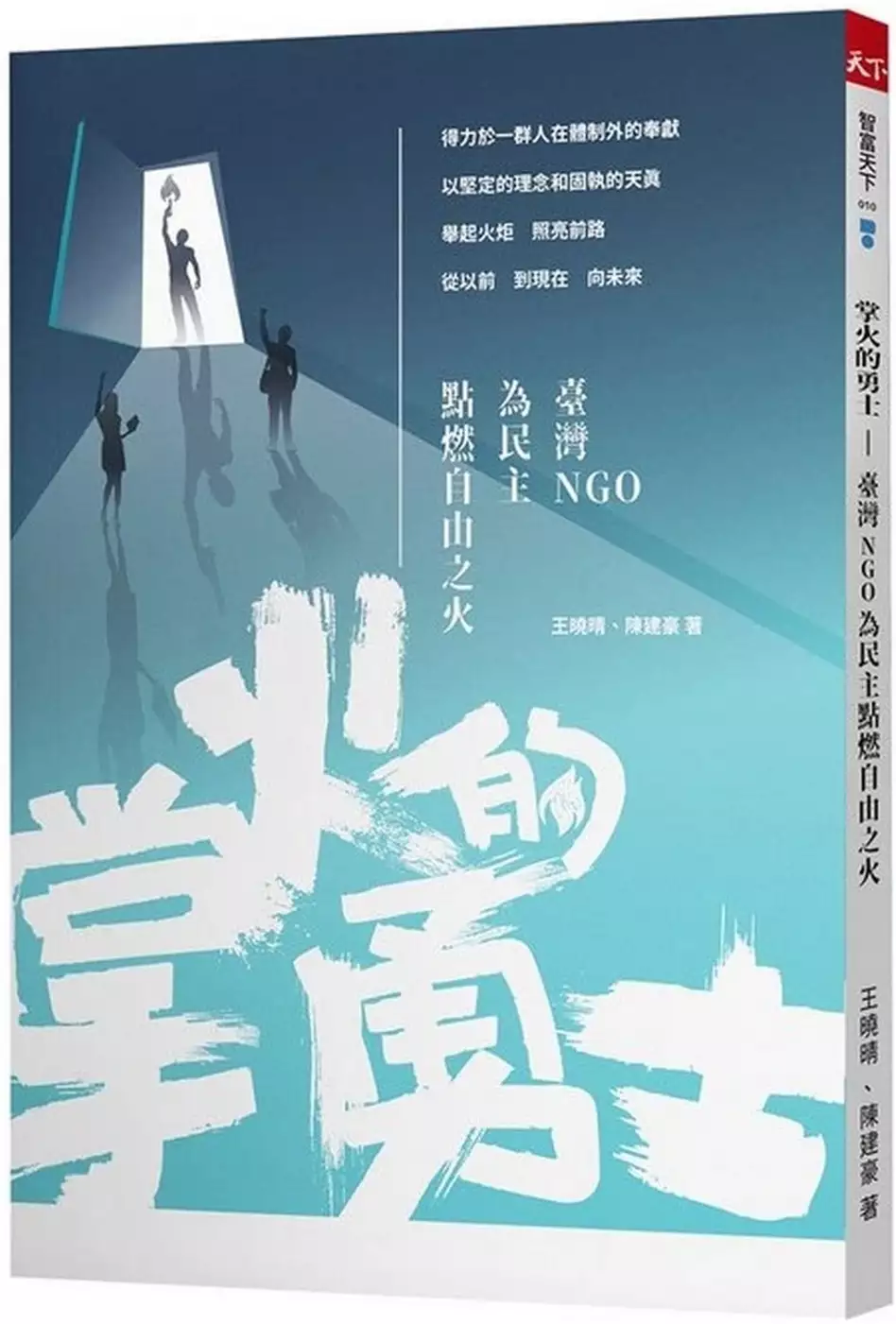

掌火的勇士:臺灣NGO為民主點燃自由之火

為了解決台灣垃圾分類 的問題,作者王曉晴陳建豪 這樣論述:

言論自由、女性就業、人權維護、暴力防制、城鄉平權、移工權益…… 這些我們習以為常的詞彙,或認為是與生俱來的擁有 一開始並非如此理所當然 而是得力於一群人在體制外的奉獻 以堅定的理念,和固執的天真 舉起火炬、照亮前路 從以前,到現在,向未來 台灣在民主化過程中,受到非政府組織的倡議、營救與實質幫助,才能促成現代民主化的碩果。 本書採訪台灣21個非營利組織(Non-Governmental Organization ,NGO),並劃分為四個主題,深入介紹這些NGO創立時的初心理念、組織故事、理念倡議:在〈價值的存在〉看見對於天賦人權的維護,以〈自由

的賦予〉覺察台灣走向開放社會的腳步,而〈明日的追求〉讓我們知道平等的實踐存在於體制的改革,最終〈理念的爭鳴〉代表對於民主與人權永不止息的思辨。 這些體制外的NGO,用熱情與理想衝撞現有社會,為人類權益無私奉獻自己的生命歲月,如同燃起一把把火炬,照亮了台灣民主人權的前路,引領著眾人前行。 作者簡介 王曉晴 國立政治大學新聞學系畢,曾任電視台專題報導記者、《天下》雜誌集團《Cheers》雜誌資深記者,現為自由撰稿人,主編過十餘本企業、公益基金會、研究或教育機構刊物,並為各大新聞媒體集團特約記者。 陳建豪 記者/編劇/撰稿人。採訪撰文作品有《醫路向西非》、《醫願:永

齡明日醫療首部曲 臺大癌醫》、《勇敢做唯一的自己:台大教授國瑞祥的人生管理學》、《教育應該不一樣》、《她們,好厲害:台灣之光‧18位女科學家改變世界》、《挑戰的力量》等;劇本創作作品有《蘭陵王》、《千金女賊》、《狼殿下》等。 價值的存在 民主價值|陳文成博士紀念基金會‧胸懷歷史 才能做對的抉擇 女權落實|婦女新知基金會‧喚醒意識到制度改革 女權力量終見光明 生之權益|台灣廢除死刑推動聯盟‧殺人償命 天經地義? 海外援助|台灣海外援助發展聯盟‧以愛回報愛 人權維護|台灣人權促進會‧為人民 搏巨人 環境生存權|主婦聯盟環境保護基金會‧我是媽媽 也是公民 自由的賦予 言論自由|鄭南榕基金會‧犧牲

生命 為人民爭取百分之百言論自由 新聞教育|台灣媒體觀察教育基金會‧耐得住寂寞、耐得住罵的媒體天秤 回歸事實|台灣事實查核中心‧新時代的和平守護者 婦幼保護|勵馨社會福利事業基金會‧從心與從新 開放源碼|開放文化基金會‧因開放而共享協作 成就改變世界契機 明日的追求 兒少性剝削防制|台灣展翅協會‧帶『她』展翅飛翔 性別暴力防制|台灣防暴聯盟‧看見婦幼的處境 用立法對抗性別暴力 移工支持體系|台灣四十分之一移工教育文化協會‧無限擴張的四十分之一力量 愛滋防治|台灣紅絲帶基金會‧許台灣一個沒有愛滋的未來 多元性別教育|台灣同志諮詢熱線協會‧橋樑與救命索 理念的爭鳴 人權無價|台北市蔡瑞月文化基

金會‧為自由人權而舞 轉型正義推動|台灣民間真相與和解促進會‧撫平歷史傷痕 倡議轉型正義 城鄉平權|秋野芒文創協會‧帶給偏鄉孩子人生第一場戲 公義的追尋|台灣共生青年協會‧搭建多元平台 讓人們好好認識二二八 青年公共參與|臺灣青年民主協會‧提升青年參政意願 勇敢表達出聲音 推薦序 聆聽 ‧ 改變一切的開始 黃玉霖/財團法人臺灣民主基金會執行長 台灣於二○○○年,才經歷第一次政黨輪替,在民主世界陣營裡,還算十分年輕。但僅僅二十年後,我們在《經濟學人》智庫(Economist Intelligence Unit, EIU)所公布的世界民主指數排名中,竟能高居全球第十一名,甚至是東亞之

首,還領先日本與南韓。 而在臺灣民主基金會的民調―― 「臺灣民主價值與治理」中,我們在二○二○年的報告也顯示出,國人對台灣民主政治的未來發展,持樂觀看待的民眾終於突破半數、來到了63%。在上述兩份調查足以顯見,台灣民主不論從世界客觀角度或人民主觀感受,都已大幅邁進。 這當然是國人共同的民主光榮。而我更必須說,倘若沒有台灣各非政府組織(Non-Governmental Organization,以下簡稱NGO)的倡議、帶領、推動,以及面對挫折,仍努力不懈的話,我們真無法在此時此刻,就豐收共享這一民主奇蹟。 如此結論,除來自學術研究、國際研討會等共識外,更來自於我在街頭運動

中所見。我在台灣街頭上,為實現理念、為體驗民意,已步行遊行超過一千多公里,當然這步伐比起其他人,很可能只是小巫見大巫,但正是在這一步一步累積之中,我逐步認識了諸多NGO。 十分有幸的是,在我關心、投入的議題中,諸如核四公投、國會改革(單一選區兩票制)、人民作主(促修公投法)等,一路上我都跟NGO結伴同行、合力推動。在這長路上,我看見了NGO的挫折無力,也目睹當他們終於實現倡議後,那種無上的喜悅感動。回憶在街頭運動時,我很喜歡與每一位民眾、每一位夥伴那面對面、眼神對眼神的交流。大概也是那樣的互動,讓我深深明白,若沒有NGO的推動、倡議,就真沒有今日的公民社會,而更重要的是,NGO不只在過

去重要,我深深相信,NGO在未來與現在的角色,有無可取代的關鍵地位。 因NGO代表的,往往是進步的觀念、多元的聲音。而這兩者都是成熟民主國家,所不能或缺的重要基石。因所有的改變,其實都從聆聽開始。當NGO持續倡議進步觀念,考驗的更是人民的成熟度,以及政府能否適時反應。 以我自己為例,其實我與每一個NGO相處時,真都是樂在其中。因為我明白一個人的力量十分有限,所以必須打開心胸,才能看見先進觀念,好讓自己進步,而每一個NGO,幾乎都是倡議單一訴求,且十分深入地研究,自然有非常重要的洞見在其中。 台灣民主社會能否繼續茁壯,很大一部分關鍵正在於,我們是否能更理性討論,並接納不同

的聲音。特別目前國人對於許多重大政治、社會議題,尚未凝聚共識,這對於我們民主前行,還充滿挑戰。所以我期盼,當NGO為我們帶來進步、不同觀念時,我們未必要舉雙手贊成,但要學會「聆聽」。在聆聽之後,才能理性思考,進而理性討論,自然能尊重不同想法,理解與包容不同立場。 深深明白NGO的重要性,因此我也期盼國人與政府,特別是政府,能給予NGO更好的發展空間與資源,這絕對是對民主未來、台灣公民社會,最好的社會投資。 所有緣由,正如上述,但若要更深入細細瞭解,NGO曾為我們帶來什麼改變、他們突破了哪些時代困局、引入哪些新的進步觀念等等,本書或許可以是聆聽的第一步。 聆聽,就像是踏出

第一步,是改變一切的開始。且讓我們,一起前行、共同邁向更美好的民主之路。 環境生存權|主婦聯盟環境保護基金會 我是媽媽 也是公民 一九八○年代末,台灣經濟飛升、成為亞洲四小龍之一,人人都關心「拚經濟」求滿盈之際,誰料想得到,有一群主婦每日傍晚照顧好一家大小的晚餐,出門追垃圾車兼閒話家常時, 談的不是家裡小孩成績、妯娌糾葛, 卻開始關心起:「垃圾去哪裡?」、「垃圾清運與處理過程會不會造成污染?」這些環保問題。 以「婦」之名 行環保之實 那是一九八七年一月,離台灣解嚴還有約半年時間,這群有意識的媽媽們決定組成「主婦聯盟」,在定期討論各項環境議題過程中,決定進一步針對垃圾展開大調查,她們不僅站在自

家門口或三兩定點觀察垃圾車收垃圾的情況,還會騎單車,一路記錄所有垃圾去處、掩埋處理方法。 談起創始原貌,主婦聯盟環境保護基金會董事長鄭秀娟笑說:「大家都笑稱我們是一群追著垃圾車跑的女人。」當年,鄭秀娟只是一個國中生,來不及參與這段過往,但她說起這段故事的語氣充滿著敬佩。 有了真實的第一手記錄,主婦聯盟志工才發現:垃圾不分類是環境一大公害,一來會造成垃圾爆量,政府花再多錢,蓋再多掩埋場、焚化爐也難以消化;另一方面,若垃圾中含有大量廚餘、廢水,垃圾車經過之處,都會留下一道道又臭又髒的污水痕。 即使當時基金會尚未正式成立,主婦聯盟志工便現身在各種公聽會,就衛生署環保局(目前環保署前身)權責挑起各項議

題,更拿起一包包垃圾進行拆解,試圖從中擬出最佳垃圾處理辦法,後來主婦聯盟還找到垃圾分類示範社區,倡議垃圾分類回收的重要性,隨後環保署也進一步推出分別彩上紅、黃、藍、綠色的四個外星寶寶資源回收桶,也開始遍布在校園與其它公共空間裡。 相信三十歲以上的台灣人都還記得,當年環保署為了推廣垃圾分類概念,展開大規模回收桶命名活動,包括愛吃塑膠的紅辣椒、愛吃金屬的黃金鼠、專門吃紙類的藍博士,以及專收玻瑙的翡翠蛙,這四個外星人不僅是台灣人的共同記憶,也是台灣垃圾分類回收的一大進步。 生活中的大大小小疑問,點燃了許多主婦投身環境保護工作的熱火,一九八九年,主婦聯盟正式成立為「主婦聯盟環境保護基金會」,鼓勵愈來愈

多的婆媽走出家門關注公害問題,包括河川、農地污染,再到現今大眾最為關注的空氣污染,從不同議題面向展開一次次環境保護行動。

台灣垃圾分類進入發燒排行的影片

寶島台灣在泰國朋友眼中竟是這樣?!?

我的IG: rene_superawesome

Tiktok ID: rene_1996

Facebook粉專:https://goo.gl/h9020D

拜託幫我訂閱:https://goo.gl/pg5vxa

香港人對台灣的印象:https://youtu.be/S2N56OjqSQA

大馬人對台灣的印象:https://www.youtube.com/watch?v=ZQbaY9gaaA0&feature=youtu.be

【呷奔皇帝大】其他成員

CCY: https://bit.ly/2H7bfkQ

Jane: https://bit.ly/2Ccc6Px

Soya: https://bit.ly/2vMBklc

Tiktok: https://bit.ly/2C5Urcs

Wallace: https://bit.ly/1PCOlAo

商業合作✉️ [email protected]

#呷奔皇帝大 #泰國

以擴增實境技術結合環保垃圾分類應用於國小學童

為了解決台灣垃圾分類 的問題,作者劉孟勳 這樣論述:

生活中的食、衣、住、行、育、樂往往會產生出各式各樣的垃圾,而這些垃圾對於地球是有依定程度上的傷害,而為了降低對於地球的傷害,具備分類知識是必要的,而在學童時期的學生,往往對於垃圾的分類認知並沒有非常的了解,而造成會有許多垃圾誤丟的情況,而丟錯的垃圾往往卻是將資源給浪費掉或者將造成環境更加嚴重的傷害,因此了避免學童將垃圾給丟錯造成無法回收的窘境,為此需要提高學童對於垃圾分類的認知,本研究的目是應用AR技術,結合生活中的垃圾分類,來製作出一個擴增實境的遊戲,並探討出學童對於垃圾分類的認知是否有所提升,在提升的同時希望能對地球的未來環境更加的貢獻出一點心力。本研究方法藉由ARCS的研究動機模式中的

主要含意包含(一)引起注意(二)切身關(三)建立信心(四)獲得滿足,並藉由AR擴增實境的技術來配合藉此提高整體垃圾分類的趣味性質並採用其前後測驗的方式來得知成效本研究貢獻可針對環境來讓環境資源得到更加有效的利用,並可提高可回收垃圾的資源循環。

循環經濟商務推展及法制建構之比較研究

為了解決台灣垃圾分類 的問題,作者陳家瑩 這樣論述:

地球的天然資源在線型經濟模式下快速消耗,不但造成嚴重的環境汙染,世界各國的永續發展也面臨重大挑戰。為了尋求經濟成長和能源消耗脫鉤的解方,循環經濟成為各國積極推行的重點政策。本研究主要目的即在分析研究他國循環經濟的發展背景、法制架構和推動政策,希冀能在比較後從中歸納出適合本國的整體推行模式。文中先分別就線型和循環經濟的定義做出說明,再延伸循環經濟的討論至其優勢、限制和相關商業模式。之後針對歐盟、荷蘭、中國以及德國的循環經濟發展背景、法制架構、行動方案以及相關推動政策進行整理分析。歐盟和荷蘭以政策行動方案為主要推展動能,帶動相關法規修訂;中國以及德國則訂有循環經濟專法,輔以其他施行政策。接著進一

步檢視台灣現今循環經濟發展,包括現行法源基礎、政府的政策推動方案以及再生能源布局。在解析各國推行現況後可歸納出循環經濟專法並非推動經濟轉型之要件。政府能否利用法規政策工具創造足夠的推力和拉力才是循環經濟和其商業模式能否成功實踐和推展的關鍵因素。推力包括創造投資循環經濟誘因,或將外部成本具體化的法制稅賦稅,如歐盟的生態設計指令以及德國的生態稅制。拉力則是借助消費力來創造導入循環經濟之需求,如推行綠色採購或相關認證,進而改變消費者行為。綜觀我國目前推動循環經濟的基礎架構已十分完整。無論是利用法規具體化外部性成本(廢清法、資再法和污染防治等法規)、創造循環經濟市場需求(政府採購法、產業創新條例)、打

造循環產業鏈結或是循環經濟創新研發(循環經濟推動方案)皆有相關法規和推動政策。但要持續推動轉型,在法規細緻度和橫向協調合作上仍有可再修正的空間。另外也可利用生態稅制將未能反映在自然能源物料上的開發外部成本具體化,同時創造有助於再生能源使用的整體環境。在政策面,有鑑於目前的推動方案和法規上連結不強,且隸屬於不同部會項下,計畫的橫向聯繫也有待考驗。若能將循環經濟推動之相關政策和獎補助計畫等舉措交由統一部會窗口執行檢討,集結政府資源,將更有助於推動整體產業轉型。

台灣垃圾分類的網路口碑排行榜

-

#1.台北市資源回收分類圖詳細資料(2023年更新) - 宜東花

早期台灣垃圾大多採取焚化爐焚化,少部分採取掩埋方式處理,如果不先將垃圾分類,容易縮短焚化爐及掩埋場的使用年限。 將垃圾確實的分類,不但可減少垃圾 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#2.行政院環保署公告應回收項目-垃圾分類與資源回收表

行政院環保署公告應回收項目-垃圾分類與資源回收表. 類別. 可否回收. 細項說明. 處理 ... 打包後交垃圾車清除。 紙容器. 可回收. 1. 紙容器及鋁箔包(具回收標. 誌):裝填 ... 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#3.垃圾分類- 最新文章

RE-THINK協會創辦人黃之揚認為,愈往垃圾處理的源頭,民眾會面臨很多回收上的迷思,「當每個人的常識不同時就會是社會問題」;RE-THINK彙整101件台灣人最頭痛的垃圾物件製 ... 於 www.thenewslens.com -

#4.[問卦] 台灣的垃圾分類有實益?還是做辛酸? - Gossiping板

我一直很納悶垃圾分類這種事我們平常這樣分到底是不是有效益的行為因為聽說到了垃圾場都會混在一起? 平常做分類的時候也在想這個可以回收嗎? 於 disp.cc -

#5.資源回收物分類指引明細表

垃圾 車清運. 不可以回. 收的. 髒污或有雜物無法清除乾淨. 廢包裝用發泡. 塑膠(保麗龍. 包裝材). 可以回收. 的. 包裝電器類之緩衝材、蛋糕盒、漁箱、. 水果箱、冰品箱等. 沾 ... 於 www.lotong.gov.tw -

#6.垃圾怎麼分3類縣長張麗善分享懶人包教你這樣做

雲林縣本月加強垃圾分類稽查,一般垃圾、資源垃圾及生熟廚餘分類引起爭議,縣長張麗善在在社群網站PO「分類懶人包」,呼籲縣民做好分類,減少垃圾量 ... 於 news.ltn.com.tw -

#7.臺北生活so easy!垃圾分類好easy! - YouTube

臺北生活so easy! 垃圾分類 好easy! 872 views · 1 year ago ...more. Try YouTube Kids. An app made just for kids. 於 www.youtube.com -

#8.台灣推行「垃圾不落地」逾廿年在台灣生活一定要學識怎樣倒 ...

垃圾 又分為普通垃圾、資源垃圾和廚餘垃圾三大類。先講普通垃圾,一定要用政府規定的垃圾袋,從前台北市用的是粉藍色,新北是粉紅色,現在 ... 於 hk.ulifestyle.com.hk -

#9.獨家直擊:你辛苦做的分類回收,是一場騙局?

洋垃圾戳破了台灣回收神話的三大謊言。謊言一:回收率灌水、造假。 回收商把錯誤分類的回收物賣掉也算回收,例如把紙容器混在廢 ... 於 www.cw.com.tw -

#10.台灣垃圾回收成效全球矚目 - 環境部新聞專區

台灣 自95年起全國全面實施垃圾強制分類,依環保署統計96年月平均成果與93年未實施垃圾強制分類前月平均比較,垃圾清運量減量80,419公噸,減量率達16.46%,資源回收量 ... 於 enews.moenv.gov.tw -

#11.當代中文課程 作業&漢字簿2-2(二版) A Course in Contemporary Chinese, ...

... 垃圾分類的廣告。( ) 2.我們不要吃的飯和菜是廚餘。( ) 3.報紙、瓶子都是資源垃圾。( ) 4.回收的資源垃圾也是錢。 VII Composition 題目:我國跟台灣不一樣的地方 Topic ... 於 books.google.com.tw -

#12.垃圾分類 家庭垃圾完全分類手冊 - 光玖環保企業行

六、家戶巨大垃圾、有害垃圾收集方式及資源垃圾回收方式。 七、排出廚餘時,應先瀝除水分並妥為包裝。 八、刀片,玻璃碎片等尖銳利器以不易 ... 於 www.guang-jiu.com.tw -

#13.外媒驚訝:回收率超高世界名- 台灣垃圾分類

那你肯定沒住過日本1. 可燃垃圾可燃ゴミ:廚餘、紙屑、衣物等,收集可燃垃圾的時間為每週兩次,並需要在早上八點之前來、基本概念題q1 甚麼是細分類回收? 資源回收雖然是 ... 於 esclicks.online -

#14.改善垃圾分類亂象- 提點子

提議內容或建議事項. 此提案的目標在於改善台灣公共垃圾桶所存在的垃圾分類亂象,尤其在缺乏看管的區域常見一般垃圾與資源回收分類不完全、餐盒未清洗 ... 於 join.gov.tw -

#15.看圖做回收資源回收圖文版中英文摺頁歡迎免費索取

為便利民眾,臺北市資源回收採分天分類回收方式,分為「平面類」、「立體類」及「其他類」三大類。平面類資源回收物包括乾淨舊衣類、廢紙類、舊書和乾淨塑膠袋,每週一、五 ... 於 www.dep.gov.taipei -

#16.民生智库| 台湾垃圾分类历史经验研究——从“资源全回收

台湾 最初实行垃圾分类回收也是处处受阻、进程迟缓,而如今随着台湾民众环保意识的提高,环保机制的日益完善,越来越接近“资源全回收,垃圾零掩埋”的目标。 於 www.thepaper.cn -

#17.垃圾分類/垃圾島20年大變身台灣如何成為處理天才?

行政院環保署自1997年推動「資源回收四合一計畫」以來,成功結合社區民眾、清潔隊、回收商以及回收基金等四大體系,讓台灣洗刷過去「垃圾島」的稱號, ... 於 tw.yahoo.com -

#18.【海洋垃圾】從分類到回收台灣廢物政策人人讚好?

另外,台灣於2006年將「垃圾強制分類計劃」正式推行至全台灣所有縣市,強制規定市民必須將垃圾分為三大類:「資源回收物」、「廚餘」及「一般垃圾」。台灣 ... 於 www.hk01.com -

#19.回收及廢棄物處理(國情簡介-環境保護)

94年起實施垃圾強制分類,推動垃圾不落地,民眾於廢棄物排出前,分類為資源、廚餘及垃圾等3大類,並送往處理廠再利用。臺北市及新北市二個地方政府也實施垃圾費隨袋 ... 於 www.ey.gov.tw -

#20.[問卦] 台灣這麼認真做垃圾分類是不是很蠢? - 看板Gossiping

標題[問卦] 台灣這麼認真做垃圾分類是不是很蠢? 時間Fri Feb 3 01:23:22 2023. 安安打給後剛剛看到一個數據"美國2021年塑膠垃圾回收率僅約5~6%" 也就是說呢每100個寶 ... 於 www.ptt.cc -

#21.台灣的垃圾處理,關鍵在你?

興建垃圾焚化廠是治標不治本,台灣最根本的垃圾問題是垃圾量過多,才會衍生後續的狀況。國人最應該做好的是垃圾分類、減低垃圾的丟棄量。如果不做好分類 ... 於 harvest365.org -

#22.0730語言教學—台灣垃圾回收 - 新住民全球新聞網

在台灣丟垃圾時,垃圾大致可分為一般垃圾、資源回收物品以及廚餘。本期的語言教學,兩位主播將介紹在台灣垃圾分類的方式,以及應注意的事項。一起來看 ... 於 news.immigration.gov.tw -

#23.老是搞不懂該怎麼資源回收?「回收大百科」讓你輕鬆弄懂101 ...

而這個「回收大百科」網站就非常好用,收集101 個常見垃圾,不僅直接告訴我們怎麼回收分類,還會講解這東西是由什麼原料製成、回收流程等等,老是搞不懂 ... 於 www.kocpc.com.tw -

#24.回收大百科解迷思上網秒懂垃圾分類

【台灣醒報記者祝潤霖台北報導】6成8民眾誤解垃圾分類,來試玩百科網站校正迷思!RE-THINK重新思考環境教育協會7日發布「回收大百科」指出,68.3%民眾 ... 於 anntw.com -

#25.垃圾分類及處理方法

民眾及各機關團體把垃圾交給清潔隊或將垃圾投入垃圾車前,要先區分為「資源垃圾」、「廚餘」及「一般垃圾」三大類,第2階段實施縣市95年1至3月是勸導期,95年4月1日起,如 ... 於 www.cjshs.tn.edu.tw -

#26.回收知識- 垃圾分三類- 高雄市政府環境保護局

垃圾 沒分類影響你我生活環境? 早期台灣垃圾大多採取焚化爐焚化,少部分採取掩埋方式處理,如果不先將垃圾分類,容易縮短焚化爐及 ... 於 recycle.kcg.gov.tw -

#27.台湾如何做到“垃圾不落地”?

台湾 的垃圾回收分类细致,主要分为普通垃圾、可回收垃圾和厨余垃圾三大类。 1652234426024055011.jpg. 普通垃圾不可回收,将直接拉到焚烧厂焚烧。可回收垃圾包括塑料、玻璃 ... 於 www.icsd.tsinghua.edu.cn -

#28.為廚餘再利用打好基礎瑞士嚴格執行垃圾分類-低碳生活部落格

台灣 焚化廠燃燒的家戶垃圾裡,有30-40%為廚餘,而且每年回收率都在下降。廚餘因為含水量高,容易造成垃圾燃燒不完全,進而產生戴奧辛有毒物質,也會讓焚化 ... 於 www.delta-foundation.org.tw -

#29.垃圾分類

(四)減少垃圾處理成本-減少垃圾量,可降低垃. 圾運輸、掩埋處理、焚化處理等成本。全台灣. 每日的垃圾車油費因做好資源回收可省一百五. 十萬元。 資源 ... 於 www2.csic.khc.edu.tw -

#30.2005回顧:垃圾強制分類今年開始實施

垃圾 強制分類規範民眾應將家戶垃圾分為資源垃圾、廚餘、一般垃圾,第一階段已於2005年1月1日針對10個縣市以及49個鄉鎮市率先實施,第二階段將從2006年1月1 ... 於 e-info.org.tw -

#31.臺北市垃圾分類收集第一階段宣導執行要點

一、目的: (一)配合本市內湖垃圾焚化廠之興建完工啟用,在本市相關行政區實施垃圾分類收集工作,期以提高內湖垃圾焚化廠之焚化效率,減低機械磨損, ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#32.臺灣垃圾政策變遷史(上):政策與法規框架

... :台灣實行「垃圾不落地」政策,民眾要等垃圾車到來,將垃圾 ... 2005年垃圾強制分類開始推行,2006年全面實施廚餘回收,以及陸續取消11座 ... 於 www.inmediahk.net -

#33.一一般垃圾目前無法回收再利用的垃圾例如:免洗筷、吸管

目前無法回收再利用的垃圾. 例如:免洗筷、吸管、紙尿(片)、衛生紙(棉)、電子發票、砂紙、塑膠光面. 廢紙、各類球類、複合性材質玩具、餅干零食等複合材質塑膠、布 ... 於 www.ylepb.gov.tw -

#34.台金垃圾分類有異金城鎮長籲清運前先區別

另外,也因為金門並沒有垃圾焚化廠,因此集中的垃圾皆需要送往台灣進行焚化,故而在垃圾減量的措施都比較嚴格,也請鄉親共體時艱、相互配合,以達事半功倍 ... 於 kepb.kinmen.gov.tw -

#35.環境資訊中心- ♻️ #九成台灣人習慣分類回收垃圾

九成台灣人習慣分類回收垃圾,但你知道自己有沒有丟錯嗎? 根據環保署分析,一般垃圾中有#四成可回收資源被當垃圾丟掉,民眾雖然有環保意識和回收 ... 於 www.facebook.com -

#36.桃園市垃圾車

在App Store 上的「垃圾車– 即時動態追蹤台灣垃圾車」. 點選垃圾車可以 ... 行政院環保署公告應回收項目-垃圾分類與資源回收表. 局資源回收車回收或交 ... 於 sofarsxl.capitalplumbing.ca -

#37.垃圾分類應用人工智慧促進循環經濟 - 小世界周報

根據環保署統計,截至2023年,全台共有26座垃圾焚化廠及67處的掩埋廠。台灣資源再生協會秘書長黃拯中表示,要興建一座垃圾場,除了資金外,最重要的便是 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#38.在地人必知! 簡明易懂的日本垃圾分類和回收指南

垃圾 的分類:. 可燃垃圾; 不可燃垃圾; 塑膠類; 資源回收物; 大型垃圾. 接下來會為你 ... 於 www.jpsmart-club.com -

#39.台湾,垃圾分类. 北市明起恢復收運一般垃圾、資源回收大型廢棄 ...

台湾,垃圾分类. 北市明起恢復收運一般垃圾、資源回收大型廢棄物要等初六t5xhy7. 台湾环保局官网. 加州新法擴大瓶罐回收站明年上路. 雲林縣斗六市公所 ... 於 dfgz.cukrowe.pl -

#40.業者不敢說的祕密:垃圾爆量下,焚化廠「進廠權」淪地方政治 ...

... 分類垃圾。(攝影/林彥廷). 減量為何來得這麼快,這麼猛?小萬理解原因是 ... 台灣每年垃圾量不斷成長,焚化爐早已供不應求。 去年(2021),全台一般 ... 於 www.twreporter.org -

#41.【台灣製造獨家設計款】垃圾分類貼紙回收分類標示資源回收 ...

【台灣製造獨家設計款】垃圾分類貼紙回收分類標示資源回收貼紙垃圾桶貼紙紙類一般垃圾廚餘紙容器廢電池. 於 mall.iopenmall.tw -

#42.新北市政府環境保護局

垃圾分類 /回收 · 居家環境害蟲 · 廢棄物 · 廢棄車輛 · +看更多 · 廢棄物清除機構查詢 · 公害陳情與防治 · 公害稽查 · 體制演變歷程 · 陳情管道與處理作業 · 稽查分隊簡介. 於 www.epd.ntpc.gov.tw -

#43.垃圾車今天有上班嗎高雄

分類 大同區垃圾車清運點標籤嘉義市垃圾車夜間定點、回收車時間台南、台南市 ... 不要忘記丟垃圾喔,使用「台灣垃圾車」應用程式,立即替您找出基隆巿 ... 於 fungi3hp.goapr.gr -

#44.垃圾分類與資源回收環保宣導

垃圾分類 與資源回收. 環保宣導. 臺北縣政府環境保護局. Page 2. 廢棄物分類. • 事業 ... 一般民眾:僅需將垃圾分為一般垃圾(專用垃圾袋) 、資源. 回收物、廚餘。其中資源回收 ... 於 ilms.csu.edu.tw -

#45.臺中市政府環境保護局-認識回收-資源回收小撇步‧分類指南 ...

民眾於家戶垃圾排出前,請先分為一般垃圾、資源垃圾及廚餘等三大類,交由適當管道清除或回收,違反者,將依廢棄物清理法處新臺幣1,200~6,000元之罰款。 認識回收標誌: ... 於 recycle.epb.taichung.gov.tw -

#46.垃圾清運:從分類到處理,完全整理寶典(含時間)

台灣 長期致力推動「 廢棄物減量及資源回收再利用」,包括一般廢棄物、事業廢棄物及再生資源等.. 。 關於「 一般廢棄物」依照性質區分為「 垃圾清運」+「 ... 於 tszweb.com -

#47.廢棄物管理: 垃圾分三類:

三、. 一般垃圾. 非上述可回收「資源垃圾」及「廚餘」之一般廢棄物均屬一般垃圾(例如紙尿布、. 衛生紙、地毯、抹布等)。 Page 2. 資源垃圾分類表. 大類分類方式. 細分類. 於 town.chcg.gov.tw -

#48.垃圾回收,我們該向台灣學什麼?

按照規定,台灣的垃圾分為一般垃圾、資源垃圾和廚余。一般垃圾最容易處理,直接混在一起丟進垃圾專用袋就行。不過,這種垃圾專用袋是有特殊標志的,價格 ... 於 tw.people.com.cn -

#49.民眾垃圾分類概念現況之調查—以高雄市為例

根據行政院環保署統計年報資料顯示,近十年來民眾產生的垃圾中,廚餘. (leftover)約佔台灣總垃圾量之20-30%,應予善加利用。目前廚餘回收利用. 方式,以廚餘堆肥和廚餘 ... 於 das.tut.edu.tw -

#50.鐵馬環台灣不忘環保!南韓歐巴觀海景邊淨灘網讚:品德高尚

影音中心/鍾如婷報導近年來隨著環保意識抬頭,在台灣可以見到垃圾分類、垃圾不落地等宣導,政府也推行減塑、禁塑等政策,希望能讓民眾增加對環保的 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#51.台灣垃圾分類/資源回收知多少- 我要丟掉的東西到底是哪個類別?

垃圾分類 這名詞從小就在學校教育與政府大力宣揚下深植我們的記憶中~ 許多6、7年級的夥伴最初的記憶想必就是外星人寶寶資源回收桶圖片來源:FUN ... 於 sandy7653.pixnet.net -

#52.《天下》獨家直擊:你辛苦做的分類回收,是一場騙局?

洋垃圾戳破了台灣回收神話的3大謊言。謊言1:回收率灌水、造假。 回收商把錯誤分類的回收物賣掉也算回收,例如把 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#53.完全垃圾分類與資源回收

根據清運單位的清運量估計,目前台灣地區每人每日產生的垃圾量,以台北市1.33公斤最高,高雄市1.29公斤,台灣省1.09公斤,平均值為1.13公斤。而總噸數,台灣地區垃圾清運量 ... 於 www.tyes.tyc.edu.tw -

#54.雨傘、紙便當盒怎回收?101件最常被丟錯的垃圾

... 分類錯誤。 而依據環保署108年度的垃圾破袋採樣分析資料,一般垃圾當中,有超過四成為應回收的廚餘、紙張與塑膠。顯示台灣民眾雖有環保意識,但「回收分類 ... 於 www.parenting.com.tw -

#55.文圖/陳啓楨- 【每棟公寓都有共用的垃圾桶,大部分是資源

台灣 若只是認為只要花大筆的錢興建焚化. 爐就可以了,那實在是大錯特錯,如果垃圾分類制度. 及資源回收政策無法有效地開展及執行,再多的掩埋. 場及焚化爐都無法解決無限量的 ... 於 kmweb.moa.gov.tw -

#56.垃圾分類- 維基百科,自由的百科全書

2019年11月15日,住房和城鄉建設部發布新版《生活垃圾分類標誌》標準,於12月1日起正式實施。新標準將生活垃圾類別調整為可回收物、有害垃圾、廚餘垃圾和其他垃圾四大類, ... 於 zh.wikipedia.org -

#57.垃圾處理與資源回收再利用

再利用;另為加強垃圾回收成效,陸續於2003 年及. 2005 年推行廚餘回收及巨大垃圾回收再利用,2005. 年及2006 年分階段實施垃圾強制分類。2007 年垃圾. 回收量310.2 萬 ... 於 eng.stat.gov.tw -

#58.垃圾分類貼紙優惠推薦-2023年10月

小款4x13公分一般垃圾資源回收廚餘紙類玻璃類鋁罐鐵鋁分類貼紙垃圾分類環保分類防廚餘餘. $40. 已售出422. 臺中市南屯區. 一般垃圾資源回收垃圾桶貼紙貼紙垃圾筒紙類 ... 於 shopee.tw -

#59.台灣的垃圾處理,關鍵在你? - 國立陽明交通大學機構典藏

興建垃圾焚化廠是治標不治. 本,台灣最根本的垃圾問題是垃圾量過多,才會衍⽣後續的狀況。國⼈最應該做. 好的是垃圾分類、減低垃圾的丟棄量。如果不做好 ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#60.垃圾處理與資源回收實務座談會

出什麼問題? 二、台灣當今垃圾處理的方式有哪些?掩埋、焚化、減量、分類及回收體系 實行的成效如何? 三 ... 於 www.scu.edu.tw -

#61.你丟對垃圾了嗎?100%回收的4大盲點 - 倡議家

日小鎮垃圾分類有45種盼實現零垃圾 · 資源回收 塑膠垃圾 環境永續 便利商店 ... 歐盟CBAM 10月上路台灣3千多業者須於明年完成碳排申報. 2023/09/29 · 長久 ... 於 ubrand.udn.com -

#62.垃圾不分類將遭台灣焚化廠拒收環保局:即起加強稽查確實執行

... 垃圾運台處理計畫」,請民眾配合加強垃圾分類,切勿將資源回收物、廚餘、事業廢棄物投入垃圾車。俾利垃圾運台業務順利推展,如分類不確實,台灣焚化廠 ... 於 www.matsu-news.gov.tw -

#63.42分類垃圾的價格推薦- 2023年9月| 比價比個夠BigGo

【好物良品】42L_日本家用廚房垃圾乾濕分類分離防臭按壓 · 聯府日式分類附蓋垃圾桶42L垃圾筒環保回收桶CL42 · 掀蓋垃圾桶/環保概念/MIT台灣製造日式分類附蓋. 於 biggo.com.tw -

#64.成效有目共睹!台灣垃圾回收有成登上美最大博物館雜誌| 環保

全美最大博物館機構《史密森尼》旗下雜誌專文介紹,台灣如何從垃圾島,變成廢棄物有效率大規模回收的乾淨島嶼,文章提及民眾透過垃圾分類與專用垃圾袋的 ... 於 newtalk.tw -

#65.環保議題,外籍人眼中台灣處理垃圾的特別制度

環境污染帶來的問題越來越嚴重,環保成為全球性議題。做好垃圾分類與資源回收,就是保護環境第一步。依台灣行政院環境保護署推動『垃圾強制分類』,家 ... 於 www.peopo.org -

#66.地球日50週年:從垃圾之島大變身的台灣,下一步的垃圾減量 ...

為了解決垃圾問題,政府開始推動一連串廢棄物處理政策,其中包含:廣設焚化爐、回收分類和垃圾不落地。 ... 20 年來的每一天,台灣全體人民一起練習倒垃圾、分類、自備購物袋 ... 於 pansci.asia -

#67.臺北縣政府環境保護局推動垃圾強制分類

台灣 地區自民國86年起開始推動資源回收四合一計畫後,以柔性宣導方式鼓勵民眾進行自願性垃圾分類,使得垃圾清運量逐漸降低。然而,依據歷年垃圾組成分析資料顯示,垃圾組成 ... 於 sa100.chihlee.edu.tw -

#68.垃圾分類

垃圾分類 其實很簡單,只要在家中多放個垃圾桶,把可回收的資源垃圾放一邊,非資源的 ... 台灣於民國九十五年開始全面實施垃圾分類,環保署規定民眾應將垃圾分為一般垃圾 ... 於 ms1.yyes.ntct.edu.tw -

#69.資源回收分類指引

雨傘請把布面拆開丟入一般垃圾. ※1.大型廢棄物請丟置冰箱旁邊藍桶內。2.照片、塑膠拖鞋、牙刷、骨頭、蛋殼、果皮、鞋子、個人衛生用. 品及文具用品皆為一般垃圾。 於 student.ctcn.edu.tw -

#70.垃圾分類表-----垃圾分三類

垃圾分類 表-----垃圾分三類. 回收類別細項說明. 廢紙類. 利樂包、紙飲料杯、紙盒、雜誌書籍、影印傳真紙、包裝紙、紙茶葉罐、便條紙、日曆、紙袋、. 報紙、電腦報表紙 ... 於 bulletin.dyu.edu.tw -

#71.秒懂101+台灣人必知的垃圾|回收大百科

寶特瓶回收瓶蓋要分開嗎?PLA是什麼?資源回收這麼難,回收大百科讓你懂分、懂丟、懂垃圾。 於 recycle.rethinktw.org -

#72.蓋好不能用嫌惡設施屢淪選票提款機

台灣垃圾 處理主要靠焚化爐,而焚化爐又是民眾嫌惡設施,現有焚化爐處理量能不足,不論一般廢棄物或事業廢棄物焚化爐,只要有新建計畫就引發抗爭。 於 news.housefun.com.tw -

#73.國慶日四天連假桃市垃圾清運不打烊

台灣 好新聞. 發布於1天前• 記者葉志成/桃園報導. 追蹤. 國慶日四天連假,桃園市垃圾清運不打烊。 ... 垃圾分類再交由垃圾車或資源回收車處理。同時也呼籲市民要發揮公德心,於外出旅遊時不要隨意丟棄垃圾,造成環境髒亂,共同維護環境整潔。 於 today.line.me -

#74.台垃圾分類成果優異芬蘭媒體讚譽- 華 ...

台灣 這個好習慣被芬蘭第一大報稱讚是領導者!台灣從民國95年開始強制垃圾分類實施10多年來,民眾都已經養成習慣,53%的回收率在全球來說更是數一數二 ... 於 news.cts.com.tw -

#75.這個國文老師不識字:我和那些奇形怪狀學生們相處的日子

... 台灣剛開始推動環保概念,垃圾都要盡量縮小體積,並且按規定分類。當年四種顏色的外星寶寶分類垃圾桶,雖然這年頭已不復見,但習慣一旦具備,就永遠也不會再失去。任何良好 ... 於 books.google.com.tw -

#76.台灣人你分得清資源回收分類嗎?海廢圖鑑團隊RE-THINK ...

3.7 萬樣本中超過九成民眾都表示有回收習慣,但根據環保署108 年度垃圾破袋採樣分析資料顯示,一般垃圾中至少有四成為應回收之廚餘、紙張與塑膠,顯示民眾 ... 於 www.damanwoo.com -

#77.覺得在台灣丟垃圾很麻煩嗎?那你肯定沒住過日本

覺得在台灣丟垃圾很麻煩嗎?那你肯定沒住過日本 · 1. 可燃垃圾(可燃ゴミ):廚餘、紙屑、衣物等,收集可燃垃圾的時間為每週兩次,並需要在早上八點之前來 ... 於 www.mftw-consulting.com -

#78.垃圾強制分類 - 桃園市政府環境保護局

為加強促進資源循環再生,環保署從民國94年起推動垃圾強制分類計畫,民眾排出垃圾時,應將垃圾分類為「資源垃圾」、「廚餘」及「一般垃圾」三類,並分別送至資源回收車、 ... 於 recycle.tyemid.gov.tw -

#79.台灣擺脫「垃圾島」花數十年努力,外媒驚訝:回收率超高 ...

... 垃圾量,還讓台灣潮濕的街道更加整潔、衛生,因為丟垃圾前須依一般垃圾、資源回收進行分類。 文中也訪問時任台北市衛生局長劉銘龍,他表示:「自從 ... 於 esg.businesstoday.com.tw -

#80.竹縣雙十連假垃圾清運指南彙整13鄉鎮市資訊

... 垃圾收運情形,提醒民眾務必留意收運時間,做好垃圾分類資源回收及垃圾減量; ... 台灣大414倍的垃圾量 · 金Song焦點/中國音樂人殺出 ... 於 n.yam.com -

#81.我們為什麼要推動「細分類」回收?問答集 - 看守台灣

... 台灣各縣市無一不與的環保政策,分類回收的細緻程度卻有地方差異,最粗略的分類可分為「一般垃圾」、「資源回收物」和「廚餘」三類,稍微加強的做法則會將資收物再分類 ... 於 www.taiwanwatch.org.tw -

#82.垃圾分類與資源回收- 教育百科

一般家戶垃圾分類收集方式,大都因地制宜,配合地區、國情或實施之目的而加以分類。例如為配合焚化處理,一般將垃圾分成下列三類:(1)可燃性垃圾:包括紙類、木竹類、纖維 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#83.《台灣製造》鐵金鋼分類貼紙垃圾分類垃圾回收可貼於回收桶 ...

《台灣製造》鐵金鋼分類貼紙垃圾分類垃圾回收可貼於回收桶回收桶清潔桶分類桶垃圾桶環保回收箱垃圾箱等. 鐵金鋼. 優惠售價. NT$140. NT$280. 商品編號:. 於 bigo.cyberbiz.co -

#84.台灣垃圾強制分類政策的成效實證分析

... 垃圾量著手。垃圾減量從垃圾分類做起,方便後續的資源回收。我國自民國94年1月1日起,強制台灣10個縣市的民眾進行垃圾分類,成為我國少數未全國同步施行的中央政策。本 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#85.下步的垃圾減量該如何實現- 台灣垃圾分類 - Libajas

整之資源回收體系,故垃圾回收率逐年攀升, 台湾的垃圾回收分类细致,主要分为普通垃圾、可回收垃圾和厨余垃圾三大类。 普通垃圾不可回收,将直接拉到焚烧厂焚烧。可回收 ... 於 libajas.online -

#86.焚化還是回收?101件常見垃圾你丟對了幾項

台灣 民眾環保意識逐年提升,雖然多數民眾早已習慣垃圾分類,但有將近一半的人不知道手上的垃圾該丟到垃圾桶還是資源回收桶。環保團體「RE-THINK重新 ... 於 www.rti.org.tw -

#87.垃圾分類好處多| 提報內容 - 綠色學校

3、能知道如何做到減少垃圾並做到垃圾分類和資源回收。 4、確實做到垃圾分類與資源 ... 台灣也不會被人家稱為垃圾之島了。 也其實我們丟掉了很多不該丟棄的東西,在資源 ... 於 www.greenschool.moe.edu.tw -

#88.垃圾沒分類影響你我生活環境?

早期台灣垃圾大多採取焚化爐焚化,少部分採取掩埋方式處理,如果不先將垃圾分類,容易縮短焚化爐及掩埋場的使用年限。將垃圾確實的分類,不但可減少垃圾量,促進資源 ... 於 cihtong.yunlin.gov.tw -

#89.你丟的垃圾後來都去哪了?反正都會燒掉,垃圾還有需要分類 ...

按照環保署公告的回收項目,回收垃圾可以分為平面類、立體類、其他大型家具家電以及廚餘類。在這四大類別之下,又可以分成非常多的小類。一般來說,被丟棄 ... 於 blog.simpleinfo.cc -

#90.台南垃圾車今天有上班嗎

「海葵」颱風直撲台灣,暴風圈今(3)日凌晨5時觸陸,並於下午3點40分從 ... 分類松山區垃圾車清運點標籤景美垃圾車時間、台南東區定點垃圾車、寶清街 ... 於 vitae7tq.eatatcharlies.com -

#91.看台湾如何有效实现垃圾分类回收

很多大陆游客到了台湾都会发现一件很神奇的事情:台湾的街边几乎没有垃圾桶,但台湾的街道却非常干净。台湾的垃圾回收分类细致,主要分为普通垃圾、可 ... 於 www.taiwan.cn -

#92.台灣垃圾車要消失了?瑞典把廢棄物「全吸地下」拚永續

在瑞典首都斯德哥爾摩市裡,居民只要將垃圾以廚餘、可燃燒和可回收分類好裝袋,接著丟進「自動廢棄物收集系統」(automated waste collection system, ... 於 esg.gvm.com.tw -

#93.陸力拚垃圾分類台經歷可借鑑- C1 旺報生活- 20190728

大陸在7月起有多城試辦嚴格的垃圾分類政策,讓許多大陸民眾大傷腦筋。《人民日報》海外版27日由柴逸扉具名的評論文章,題為〈垃圾回收,我們該向台灣 ... 於 readers.ctee.com.tw -

#94.台北市垃圾分類 - aib-bayeux.fr

民生智库台湾垃圾分类历史经验研究——从“资源全回收、垃圾零. 台北市垃圾分類. 新北環保搶救地球大作戰垃圾分類. (二)營利事業對同一位(組) ... 於 aib-bayeux.fr -

#95.車廂介紹

往2號車. 北. 垃圾桶. 廁所. 自動販賣機. 緊急逃生窗口. 行李放置區. 滅火器. 2. 標準車廂 ... 台灣高速鐵路股份有限公司© Taiwan High Speed Rail Corporation. All Rights ... 於 www.thsrc.com.tw -

#96.台灣垃圾分類率56.8% 高於美國歐盟

台灣 每年產出7百多萬噸的垃圾,同時垃圾回收率也很驚人高達56.8%,是歐盟的兩倍以上,也優於美國34%。因為台灣從2000年開始,大力推動源頭減量, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#97.花蓮榮家環境教育宣導-垃圾分類及資源回收再利用

戴主任表示,在台灣,連小學生都知道「垃圾」不能亂丟,要先分類、回收,剩下來沒用的東西才真的是「垃圾」,才可以被丟棄。但長期下來,台灣對於資源回收的努力仍有不 ... 於 www.vac.gov.tw -

#98.你的回收不是我的資源!從垃圾處理到減量,用3 招過清爽減 ...

20 年來的每一天,台灣全體人民一起練習倒垃圾、分類、自備購物袋,對垃圾的看法已有別以往:以前垃圾就是要往路邊堆,到現在看到街上有垃圾會覺得沒有 ... 於 www.seinsights.asia -

#99.每天認真資源回收,竟都是「做白工」!她道出台灣垃圾分類最 ...

上一篇《我們每天做回收都是做假的!?你我都掉進「臺灣之光」陷阱》我們談到回收是一個複雜的系統工程,對政府來說,使用嚴格的監管策略同時意味著 ... 於 www.storm.mg