台灣人口普查的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦戴天昭寫的 台灣政治社會變遷史 可以從中找到所需的評價。

另外網站台湾人口普查- 维基百科,自由的百科全书 - KFD.ME也說明:台湾人口普查 从日治时期开始实行,至今为止共14次。首次普查于1905年(明治38年)实行,最近一次普查于2020年(民国109年)实行。 在日治时期共计7次普查,每5年实行 ...

國立交通大學 客家文化學院客家社會與文化學程 許維德所指導 李建宏的 「我是不是我的我」:以生命史取向分析李登輝國族認同的發展階段 (2018),提出台灣人口普查關鍵因素是什麼,來自於李登輝、生命史、國族認同、台灣獨立、黑人化心理學。

而第二篇論文國立臺北科技大學 技術及職業教育研究所 曾淑惠所指導 邱慧芳的 科技校院幼保系學生自我概念、學習態度與就業能力之研究 (2012),提出因為有 幼保系、自我概念、學習態度、就業能力的重點而找出了 台灣人口普查的解答。

最後網站台人口普查警訊工作年齡人口首次負成長| 主計總處則補充:【大紀元2021年09月01日訊】(大紀元記者侯駿霖台灣台北報導)行政院主計總處日前公布「109年人口及住宅普查」初步統計,結果發現,由於台灣人口結構 ...

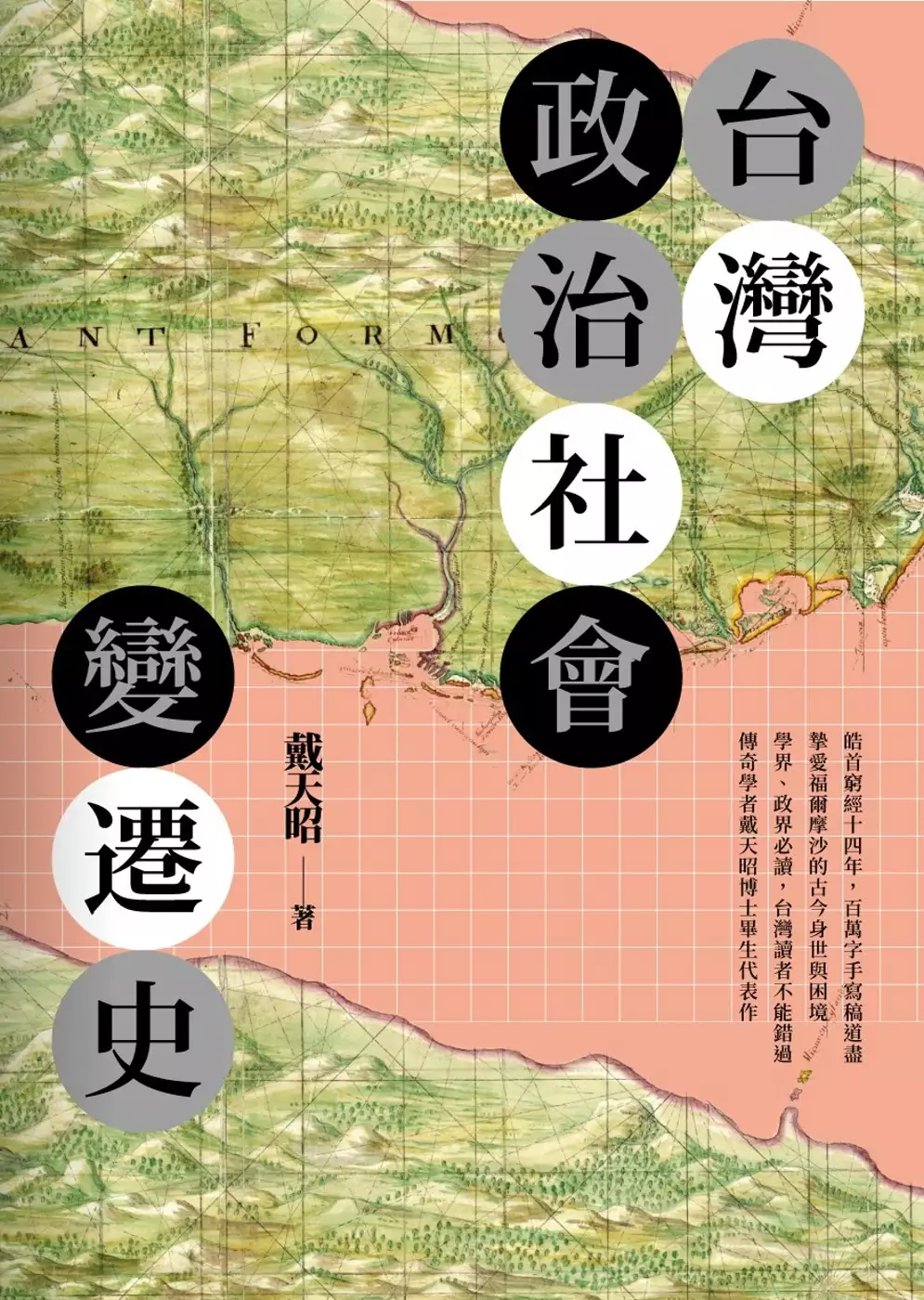

台灣政治社會變遷史

為了解決台灣人口普查 的問題,作者戴天昭 這樣論述:

|彭明敏專文推薦.關心台灣之必讀巨作| 皓首窮經14年,百萬字手寫稿道盡 摯愛福爾摩沙的古今身世與困境 學界、政界必讀,台灣讀者不能錯過 傳奇學者戴天昭博士畢生代表作 立論嚴謹,筆觸卻充滿著學者對故鄉的關懷與憂思 史料豐富,行文流暢易讀帶領著讀者進入歷史情境 關注台灣的過去現在與未來,為新世紀台灣史教科書最好材料 以台灣為本體論述, 細數重要歷史事件。 認識台灣,不只是一句口號或標語! 台灣是由台灣本島及澎湖群島所組成,位置大致在東經119度18分到123度45分、北緯21度45分到26度之間。台灣島東部瀕臨太平洋,東北有琉球列島散佈

其間;北部與日本、韓國隔海相望;西部則有台灣海峽橫亙,與中國華南一帶相對,西北正當進出黃海的門戶;正南則為一衣帶水的巴士海峽,與菲律賓群島遙相呼應,是控管南中國海的重鎮。 戴天昭博士從這裡開始召喚美麗島諸方面的史實,關注島嶼上的原住民各族、閩粵等移民;自大航海時代躍入萬國視野便成為國際政治囑目的焦點,命運開始轉動,不停更迭的統治者造成混亂的身分認同。爬梳諸政權在台灣的交替,所形成的政治社會變遷,是為了探討台灣未來的前景;以史為鑑、為鏡,更能讓台灣人在風雲詭譎的國際政治現世、如履薄冰的台灣與中國關係裡,瞭然看清方向。 本書整體台灣論述共有17章,最後第18章是附論〈釣魚台列嶼的主權歸

屬〉。戴天昭博士特別提及此問題,是因為認為釣魚台列嶼的主權歸屬,也是將來最終解決台灣問題的重要歷史焦點;所以本書一併提起,可讓國人評論探討。 本書特色 1.從政治與國際法角度出發,來看台灣數百年來的社會變遷。 2.完整列出影響台灣命運的重要文件、法條、文章,深入淺出、有理有據。 3.廣納中文、日文、歐文相關學術研究資料、報章雜誌,提供全方位且國際化的思考觀點。

台灣人口普查進入發燒排行的影片

主計總處最新的人口普查,發現受晚婚及高齡化影響,家庭型態逐漸改變,一人一戶獨居的狀況,10年來增加45.5萬戶。這次調查,無人經常居住的空閒住宅也有增加。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/543370

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

■ 點擊【公視新聞網】https://news.pts.org.tw

#公視新聞 #即時新聞

「我是不是我的我」:以生命史取向分析李登輝國族認同的發展階段

為了解決台灣人口普查 的問題,作者李建宏 這樣論述:

本研究旨在以生命史取向的方式,分析李登輝的國族認同發展狀態;其中核心的理論運用,源自William E.Cross的「黑人化心理學(Psychology of Nigrescence)發展模型」。本研究取材自主人翁李登輝相關的傳記資料,在各個不同生命時期裡,找尋其表現出的生命故事與國族認同發展之間的相關聯。於此當中筆者最為關心的,是李登輝從早先的日本認同,過渡到中國認同,最後又發展成為台灣認同的相關原因與發展脈絡。上一世紀中的台灣,由於經歷日本殖民統治的結束,中國國民黨政權隨後的到來,導致生長於日治時期的台灣人,必須面對新國籍的認同極端轉變以及新的語言、文化學習與適應。但由於國民黨政府實施了

威權統治的手段,長期受困於外來政權統治的台灣百姓,在白色恐怖橫行的詭譎年代中,不自覺產生了台灣本土意識與對抗權體制的心,這亦是台灣認同生成的原型。本研究正是順著此大時代背景,逐一檢索李登輝自童年時期開始,一直到青少年、青年、成年以後,身處不同的場域與家庭環境的改變之中,爬梳形塑李登輝內心國族認同何以轉變的原因。就在李登輝順利放下日本認同、逐漸生成中國認同之後,李登輝的生命史亦同步進入到了踏入職場與組成家庭的過程之中。在這段進入政府體制服務前的平民歲月,李登輝接觸信仰、在專業上力求表現,也遇到了在中國認同之外,更加令他困擾的省籍問題。這也就是台灣人在追尋國族認同的過程之中,特殊有的省籍意識符號。

中國認同不僅存在著忠於國家的表徵,也存在著台灣這塊土地上特有的族群問題記號。其後在李登輝選擇加入中國國民黨、進入國家體制內服務以後,省籍意識才逐漸離開李登輝的國族認同,漸漸朝向更單純的中華民國認同。在2000年李登輝卸任國家元首以前,於中華民國體制內扶搖直上的他,一直都與中華民國認同產生緊密的連結;但也是在卸任前十年的期間,以「中華民國在台灣」為其過渡框架的台灣認同漸漸浮現。卸任元首後,逐漸清晰地看見李登輝朝向「台灣獨立」的台灣認同前進,並且澈底摘下了「中華民國/中國認同」;即使台灣獨立的標籤,仍然有若干不同程度的解釋可能。日本認同、中國認同、最終的台灣認同,這是一個長達93年的生命史、近一世

紀的國族認同發展研究。

科技校院幼保系學生自我概念、學習態度與就業能力之研究

為了解決台灣人口普查 的問題,作者邱慧芳 這樣論述:

本研究旨在探討幼保系學生自我概念、學習態度與就業能力的知覺程度,比較不同背景變項幼保系學生在自我概念、學習態度與就業能力的差異情形,以及驗證幼保系學生自我概念、學習態度與就業能力關係預測模型。研究過程透過相關文獻的蒐集與整理,舉行專家座談會議,採用田納西自我概念量表及編製幼保系學生自我概念、學習態度與就業能力問卷作為研究工具,進行問卷調查,並以描述統計、t考驗、單因子變異數分析、結構方程式等統計方法分析。研究結果歸納如下:一、幼保系學生在自我概念、學習態度與就業能力大致具中高程度知覺,唯學業工作自我概念呈低度知覺。二、不同背景變項的幼保系學生在自我概念、學習態度與就業能力部分層面有差異存在:

(1)學校背景變項方面:不同學校類型的幼保系學生在自我概念部分層面有差異存在;不同年級與學制、學校區域的幼保系學生在就業能力部分層面有差異存在。(2)個人背景變項方面:不同參與校外打工時間的幼保系學生在自我概念部分層面有差異存在;不同參與社團時間的幼保系學生在學習態度部分層面有差異存在;不同工作經驗、參與校內工讀時間、額外學習時間、學業平均成績、職業定向的幼保系學生在自我概念、學習態度與就業能力部分層面有差異存在。三、幼保系學生在自我概念、學習態度與就業能力具關係預測模型效果。其中,自我概念對學習態度、自我概念對就業能力、學習態度對就業能力皆具正向直接影響效果,且幼保系學生的自我概念可透過學習

態度的中介作用正向影響就業能力。

想知道台灣人口普查更多一定要看下面主題

台灣人口普查的網路口碑排行榜

-

#1.落實十年一次人口普查讓政府施政更貼近民意

台灣 的第一次人口普查在1905年(明治38年)10月1日實施,日本本土的普查因日俄戰爭中止,所以稱為「臨時台灣戶口調查」。此後,在1915年、1920年、1925年、1930年、1935年 ... 於 www.kinmen.gov.tw -

#2.台灣人口資料之編製與調整:1905-1943與1951-1997

台灣 人口資料 ; 戶籍人口 ; 普查人口 ; 生育率 ; 死亡率 ; Taiwan's population statistics ; registered population ; census population ; fertility ... 於 www.airitilibrary.com -

#3.台湾人口普查- 维基百科,自由的百科全书 - KFD.ME

台湾人口普查 从日治时期开始实行,至今为止共14次。首次普查于1905年(明治38年)实行,最近一次普查于2020年(民国109年)实行。 在日治时期共计7次普查,每5年实行 ... 於 wiki.kfd.me -

#4.台人口普查警訊工作年齡人口首次負成長| 主計總處

【大紀元2021年09月01日訊】(大紀元記者侯駿霖台灣台北報導)行政院主計總處日前公布「109年人口及住宅普查」初步統計,結果發現,由於台灣人口結構 ... 於 www.epochtimes.com -

#5.【2020人口普查年】 . 在台灣,大家可能很熟悉所謂的「戶籍制度」

1671 likes, 3 comments - socialclassonline on April 27, 2020: "【2020人口普查年】 . 在台灣,大家可能很熟悉所謂的「戶籍制度」,但你..." 於 www.instagram.com -

#6.閒置住宅18.5%!十年一度人口普查勞動力首見負成長

政府十年一度進行人口普查,行政院預計今日下午將公布109年人口及住宅普查初步統計結果。據了解,10年一度的人口普查發現,台灣65歲以上老年人口較 ... 於 news.housefun.com.tw -

#7.國勢普查處

人口普查 科旨在蒐集台閩地區人口質量、戶內組成及國民居住狀況等資料,作為制定人口及住宅政策之參據,每十年辦理一次人口及住宅普查,並不定期辦理相關抽樣調查。 於 www.dgbas.gov.tw -

#8.2020年台湾省人口总人数口有多少

人口 数据信息 · 历史人口资料 · 台湾人口最多的城市 · 台湾人口统计 · 台湾人口密度 · 台湾的语言 · 台湾的宗教 · 台湾GDP · 台湾人口时钟 ... 於 www.hongheiku.com -

#9.同宗同鄉關係與臺灣人口之祖籍及姓氏分布的研究 - Google 圖書結果

... 台灣人口普查口卡。這一口卡的原始錯誤,例如日據時代戶籍記載錯誤的姓氏,平的據埔族後裔的登記為閩、專人、以及祖籍混淆登記等,都不是這類調查所能克服的困難。不過 ... 於 books.google.com.tw -

#10.戰後初期到1950年代臺灣人口移出與移入

△資料來源:《中華民國戶口普查報告書》(1956 年),第2 卷第1 冊,. 頁721-723。(本表不包括現役軍人)。 年代1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952. 總數26,922 34,339 ... 於 wwwacc.ntl.edu.tw -

#11.從警察上門到民眾甩門人口普查見證時代大不同

人口及住宅普查正式啟動,然而年輕人可能不太熟悉人口普查是什麼, ... 人口普查填台灣人. 中央社「一手新聞」 app. iOS App下載 Android App下載. 於 www.cna.com.tw -

#12.98.假設台灣每五年做一次人口普查

98. 假設台灣每五年做一次人口普查,中國大陸每十年做一次,這是屬於資料的哪一個問題? (A)正確性 (B)敏感性 (C)安全性 (D)比較性. 高階/調查與研究分析師- 高階調查與 ... 於 yamol.tw -

#13.台灣歷年人口調查統計及統計表編製

台灣人口. 於荷佔終了(1661 年)依據文獻記載,當時人口經推估原住民(含. 山地原住民及平埔族)約8 萬人,移住民約2 萬人,合計約10 萬人;. 1662 年2 月鄭成功率軍佔領 ... 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#14.第七次全國人口普查公報 - 中國政府網

台灣 地區人口[5]為23561236人。 二、人口增長. 全國人口[6]與2010年第六次全國人口普查的1339724852人相比, ... 於 big5.www.gov.cn -

#15.臺灣歷次戶口普查資料何處尋?

政府資訊哪裡找? 精選主題館藏選介, 人文與藝術館藏資源, 社會科學館藏資源 · 中華民國統計資訊網, 人口, 台灣, 国立国会図書館, 國勢調查, 國立臺灣 ... 於 tul.blog.ntu.edu.tw -

#16.【生活速報】這不是詐騙啦!十年一次的人口及住宅普查11月 ...

假消息吧?想騙我個資」......民眾免驚啦!這不是詐騙集團的新招,而是109年11月起,政府將進行10年一次的人口及住宅普查,全台灣有15%樣本普查區內的人口 於 www.mirrormedia.mg -

#17.中國人口普查結果公布境內「台灣居民」近15.8萬人

根據中國國新辦上午發布的第7次全國人口普查第8 號公報,居住在中國大陸31個省分,並接受普查登記的香港特別行政區居民37萬1380人、澳門特別行政區居民5萬 ... 於 news.ltn.com.tw -

#18.人口普查怎么查的台湾

您在查找人口普查怎么查的台湾吗?今日头条提供详尽的搜索结果聚合,每天实时更新。我们致力于连接人与信息,让优质丰富的信息得到高效精准的分发,促使信息创造价值。 於 www.toutiao.com -

#19.全國商工行政服務入口網

頂端資訊. Facebook · Youtube · Mail · RSS · 社群分享 · 回首頁 · English · 常見問答 · 網站導覽 · 公務專區 · 公司登記 · 公司名稱預查. 於 gcis.nat.gov.tw -

#20.族群(國情簡介-人民)

... 台灣光華雜誌提供). 臺灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群,占總人口96.4%,2.5%為原住民族群,另已設戶籍之移民人口占總人口比率1.1%,族群間普遍通婚,彼此 ... 於 www.ey.gov.tw -

#21.從「日治時代IT大臣」後藤新平談人口數字背後的隱憂| 林佩欣 ...

最典型的統計調查,就是《未完成的任務:現代台灣締造者》第一集〈人口精算師〉中所介紹的「人口普查」。 於 opinion.cw.com.tw -

#22.10年一度人口普查15歲到64歲勞動力首次出現負成長 - YouTube

... 人口 持續成長,未滿15歲 人口 ,比十年前少了超過66萬人。 詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/542604 - 由 台灣 公共電視 ... 於 www.youtube.com -

#23.到底1949年有多少人從中國大陸來台灣? - 點點星光

這個數字我覺得還合理,因為依據1990年臺灣人口普查結果(含現役軍人),外省籍人口約佔總人口的13%(1992年戶籍法修改,廢除了籍貫登記,此後的2000年、 ... 於 missingtw.wordpress.com -

#24.十年一次的普查呈現什麼樣願景- 國家政策研究基金會

聯合報走過七十年了,記錄了中華民國在台灣在這段時間的奮鬥、成長與轉變;在這諸多的變化當中,人口變遷是重要特色之一,不僅是願景工程的基礎, ... 於 www.npf.org.tw -

#25.陸人口普查開跑列在陸台人

【本報綜合報導】中國大陸第七次全國人口普查從昨天起至十二月十日是正式登記階段,有七百多萬普查員將入戶登記。在大陸居住的台灣居民也是普查對象, ... 於 www.merit-times.com -

#26.台灣人口普查女比男多、少子高齡日趨嚴重 - 我愛家

行政院主計處昨公佈九十九年人口普查結果,台灣男女性結構出現微妙變化,男、女性別比率是九十九.六比一○○,首度出現男少於女現象。主計處官員說, ... 於 ea00336.pixnet.net -

#27.日據時代台灣的人口資料

這些資料,約可分成四大類:一、戶籍資料;. 二、人口普查;三、現住人口與常住人口資料:四、各州廳統計書。 戶籍資料是研究人口最珍貴、最根本的資料,其記載內容與現在戶籍 ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#28.109年人口及住宅普查總報告統計結果

109年人口及住宅普查採公務登記與調查整合方式辦理,經詳予檢核後完成最終統計。本次發布單元包括常住人口之教育、工作、通勤通學、遷徙、族群、住宅及居住情形等, ... 於 www.dgbas.gov.tw -

#29.新分析:伊州外國出生人口增加亞太裔比率高

... 台灣 · 政壇風雲錄美中台關係寶島大小事社會事件簿台灣名人坊 · 國際 · 以哈 ... 初步人口普查估計顯示,伊州人口減少較多,不過2020年的官方人口普查數據 ... 於 www.worldjournal.com -

#30.內政部首度全臺人流統計臺北白天比晚上多72萬人

... 人口普查期程,蒐集109年11月全國電信信令數據,進行各縣市及鄉鎮市區「日間活動人口」、「夜間停留人口」及「特定區域旅次」等新型態人口統計。 臺北日間較夜間多71.8 ... 於 www.moi.gov.tw -

#31.第七次全國人口普查公報(第八號) - 維基文庫,自由的圖書館

一、人口數 編輯. 居住在31個省份並接受普查登記的香港特別行政區居民371380人、澳門特別行政區居民55732人、台灣地區居民157886人,外籍人員845697人,合計1430695人。 於 zh.wikisource.org -

#32.十年一次的人口普查明年登場! 同婚調查首次列入...長住 ...

行政院主計總處即將在明年109年度9月至10月間,展開全國各地人口及住宅訪查工作,這是每10年就會辦理一次的基本國勢調查,屆時普查員上門調查時,一定會帶 ... 於 finance.ettoday.net -

#33.台灣重北輕南的趨勢不變:我從109年人口普查與電信信令 ...

根據109年人口及住宅普查定義如下:指在一處所已實際居住或預期居住6個月以上人口,本次普查常住人口係指普查標準時刻(109年11月8日零時正)實際居住在各 ... 於 vocus.cc -

#34.網站成果資源:戰後台灣人口變遷與趨勢__人口GIS資料庫與地圖集

本計畫建立臺灣戰後首兩次(民國45年、55年)人口普查數據資料檔數位化,弭補人口普查資料的間期斷層,... 於 digitalarchives.tw -

#35.14億1178萬人!大陸發佈最新人口普查數據包含台灣

此人口數據包括大陸31個省、自治區、直轄市,也包含港澳台,台灣人口數據取自台灣行政院主計總處。 xxx 大陸國務院新聞辦公室第七次中國人口普查結果發佈 ... 於 chaiwanbenpost.net -

#36.國台辦:第七次全國人口普查包括在大陸居住的台灣居民

根據這次全國人口普查方案的要求,普查長表隻針對大陸居民進行抽取填報,台灣居民不需要填寫普查長表。此外,人口普查不收取任何費用,也不涉及任何收入 ... 於 tw.people.com.cn -

#37.人口及住宅普查- 臺中市政府主計處-調查統計

台灣 自來水公司. 昌平路三段731號破管搶修,造成不便敬請見諒。 more. 國家災害防救科技中心 災害示警資訊. 停水. 2023-09-28, 08:03 台灣自來水公司. 自2023/10/02(一) ... 於 www.dbas.taichung.gov.tw -

#38.日本統計局開箱史上首款普查表!對象台灣

人口老化、少子化,是東亞地區的共同課題,有一種科學,可望分析與改善現況,那就是日新月異的大數據與人口精算。台灣每十年會進行一次人口普查, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#39.人口GIS資料庫與地圖集的建置與出版(C47)

網站名稱. 戰後台灣人口變遷與趨勢__人口GIS資料庫與地圖集. 網址. http ... 本計畫建立臺灣戰後首兩次(民國45年、55年)人口普查數據資料檔數位化,弭補 ... 於 wiki.teldap.tw -

#40.內地學者研究:全國人口初婚延後速度加快低學歷男性終身 ...

... 《人口研究》發表一篇名為《1990-2020年中國的婚育延後:變化趨勢與典型特徵》的研究論文,使用1990年至2020年間歷次全國人口普查、全國人口抽樣調查等 ... 於 www.hk01.com -

#41.在大陸台灣居民也要被人口普查官方駁斥為「房產稅」鋪路

外傳大陸展開人口普查係為「房產稅」準備,國家統計局官方微信已公開反駁「查房」是要統計人口居住環境、房租等,期能反映民生現況。 於 www.ctwant.com -

#42.人口及住宅普查報告.綜合報告.99年...

人口 及住宅普查報告.綜合報告.99年=General report of 2010 population and housing census.第1卷. 點閱:421; 評分:0; 評論:0; 引用:0; 轉寄:0. 簡略. 簡略. 詳細. 於 library.tier.org.tw -

#43.原住民人口數統計資料(每月一次)

【2022年】11月原住民族人口數統計資料 2022/12/13 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 ... 於 www.cip.gov.tw -

#44.(PDF) 台灣人口資料之編製與調整,1905-1943與1951-1997

... 人口之出生死亡結婚離婚及遷徙等在台灣, 母體性的靜態人口資料來源可分為兩類,一是每隔五年或十年舉行一次的戶口及住宅普查,另一則是戶籍記資料動態人口的資料來源 ... 於 www.academia.edu -

#45.邱顯智- 「普查不是抽查,台灣需要全面的人口及住宅 ...

普查不是抽查,台灣需要全面的人口及住宅普查」 大家對於人口普查(早期稱作戶口普查)有印象嗎? 事實上,十年辦理一次的人口及住宅普查,在2010年 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#46.失控?中共突啟動11月全國人口調查(圖)

... 人口死亡太大,掌握不準,因此不得不再一次進行人口普查。 ( ... 台灣; 紐約; 華盛頓DC; 歐洲; 加西. 简体字; Deutsch; Français; Tiếng Việt; 日本語. 於 www.secretchina.com -

#47.大跌眼镜!第七次人口普查中的台湾人口

万众瞩目的第七次人口普查数据,终于出炉了。其中第八号公告公布了港澳台和外籍人员情况。 公告显示,2020年11月1日零时,居住在大陆31个省份并接受 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#48.普查之夜:澳洲怎麼做人口普查?

台灣 十年一度的人口及住宅普查(以下簡稱人口普查)即將在今年(2020)9月至10月舉行,上一次普查是在2010年12月,這一次普查維持「公務 ... 於 www.taiwansig.tw -

#49.人口普查現警訊2020年工作年齡人口首度落入負成長

主計總處指出,從上述數據變化可以看出,台灣不只快速進入高齡社會,且人口結構續呈少子女化及高齡化趨勢。 至於常住人口分布,報告顯示,仍以北部地區 ... 於 www.rti.org.tw -

#50.人口普查報告難產引發熱議- 微言微語

人口普查 結果也差不多,央媽都提前發愁人口了。大家都能明白吧。” 路透社 ... 中國2020年人口普查包括境內台灣居民既“查人”還要“查房”? 瀏覽其他章節. 於 www.rfi.fr -

#51.臺灣歷次語言普查回顧*

最後,本文對日後人口普查. 的語言題項提出修正建議,並呼籲國家語言政策必須建立在確實的語言. 調查基礎之上。 關鍵詞:語言調查、家庭語言、族群分類. * 本文緣起: ... 於 www.twlls.org.tw -

#52.當臺灣第一次和大數據相遇:後藤新平與國勢調查 - 觀點同不同

日治時期臺灣第一次人口普查,由當時民政長官後藤新平主政,相較現代人口普查時民眾對隱私權的質疑,百年前的那場調查也不遑多讓。 於 issues.ptsplus.tv -

#53.大陸第七次全國人口普查在陸台灣居民計15萬7886人- 兩岸

... 人口為14億1178萬人,與2010年第六次全國人口普查數據相比,增加7206萬人。其中報告顯示,接受普查登記的台灣為15萬7886人。 報告指出,數據為2020年 ... 於 www.chinatimes.com -

#54.台湾人口有多少台湾人口数据

如果与大陆的省份对比,排在新疆人口之后,排名全国各省人口的第25名,位居北京之前。 台湾人口普查每十年进行一次。上次人口普查于2010年举行,台湾官方 ... 於 www.chamiji.com -

#55.清點每一個人: 分類、標籤與認同,人口普查如何定義國家與 ...

2021年5月,中國公布延宕已久的人口普查資料, 先撇開中國普查一直都將台灣人口納入統計資料不談, 在城市出生人口大幅度萎縮,生育下降的情況下,人口仍持續成長, 於 www.amazon.com -

#56.臺灣五十年來統計戶口調查

表58-8 歷次普查人口按年齡之分配(第五次國勢調查民國二十九年十月一日) · 表59-1 歷次普查人口按職業之分配(歷次普查比較) · 表59-2 歷次普查人口按職業之分配(第一次臨時 ... 於 twstudy.iis.sinica.edu.tw -

#57.2023世界各個國家人口數|全球人口數突破80億

... 台灣人口數:2,331 萬人(2023年統計). 奈及利亞人口數:2.16 億人 ... 普查局(United States Census Bureau)、歐洲統計局(Eurostat)、中華 ... 於 meishijournal.com -

#58.台灣人口普查首日網頁竟洩漏個資、當機? 主計總處緊急 ...

台灣 英文新聞/生活組綜合報導)10年一次的人口及住宅普查今起開跑,除了普查員實地訪問,也開放民眾網路填報。不過首日進展不太順利,傳出有民眾網路 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#59.別再填Chinese,請寫「我是台灣人」!全美人口普查進入倒數 ...

台裔第二代在洛杉磯倡議人口普查填「台灣人」〉。首圖來源:取自Taiwanese American Professionals – Los Angeles (TAP-LA)。) 【為什麼我們挑選這篇 ... 於 buzzorange.com -

#60.中國因應人口下降11月開始人口抽樣調查

有專家表示,中國人口危機將拖累經濟發展,再加上中國嚴重老齡化,會增加政府的社會福利及醫療負擔。 中國上一次進行10年一次的全國人口普查是在2020年。 於 news.cts.com.tw -

#61.美议员要求人口普查表增加“台湾人”选项

美国众议院外交委员会主席罗伊斯(Ed Royce)星期四致函美国人口调查局局长汤普森,要求人口调查局在2020年的人口普查表涉及“族裔(race)”的栏目上另外列 ... 於 www.voachinese.com -

#62.2021年平均每天減少509人5張圖表看懂台灣人口負成長| 生活

(中央社網站)台灣2021年最新人口統計出爐,全年出生人數15萬3820人,創史上 ... 於 www.cna.com.tw -

#63.(1) 台灣戶口及住宅普查: 日據時期台灣之國勢調查

其結果統計共三十一表,經台灣. 省政府於四十二年編印公佈,以供參考。 (2) 台閩地區之人口普查:. 中央政府於台灣光復遷台後,於民四十五年九 ... 於 csyue.nccu.edu.tw -

#64.109 年人口及住宅普查初步統計結果

109 年人口及住宅普查初步統計結果 ... 一、 109年常住人口2,383.4萬人,近10年平均年增率降至0.3%,人口成長持續趨緩;常住人口中本國籍2,291.3萬人,非本國籍92.1萬人。 於 www.stat.gov.tw -

#65.新時代的人口統計體制:現在的台灣,或許是最需要人口普查 ...

台灣人口普查 始自1905年殖民時期,戰後則在戶籍法與戶口普查法的基礎下進行了五次人口普查。其中1990年之前的四次是由內政部所主導,2000年隨著法律的 ... 於 www.thenewslens.com -

#66.I'm Taiwanese!加拿大五年一度人口普查首列台灣族裔

2021/05/01 自由時報. 〔即時新聞/綜合報導〕加拿大政府5月將進行五年一度的人口普查,加拿大統計局首度將台灣列入族裔選項,當地台灣民眾強調會自豪 ... 於 www.taiwanjustice.net -

#67.中華民國內政部戶政司全球資訊網- 人口統計資料

縣市人口性比例及人口密度(9701). 03. 鄉鎮戶數及人口數(9701). 04. 縣市人口按單齡(9701) ... 歷次戶口及住宅普查(-7) ODT DOC. 其他人口統計. 01. 重要人口指標 ODT DOC. 02 ... 於 www.ris.gov.tw -

#68.十年一次的人口普查透露房市基本面三大重點一次看!

台灣人口 老化現象嚴重,65歲以上的老年人口較前次普查大幅增加122.6萬人,大增50%的比例,佔總人口數的15%,台灣快速進入高齡化社會。 □青壯年人口新北、 ... 於 www.moneybar.com.tw -

#69.社會文化的變遷

開始進行( 人口普查 ),台灣人口約310萬人。 1915年. 每隔五年定期普查一次。 於 w3.yfms.tyc.edu.tw -

#70.台灣人口普查首度女多於男!

為何去年底會首度出現男性(常住人口數)少於女性的現象[99.6:100]呢? ※常住人口VS戶籍人口: 「常住人口」是指連續居住在台灣境內達六個月以上的 ... 於 jeff007.pixnet.net -

#71.國民健康訪問調查

調查方法及對象:本調查以台灣地區各縣市(包括澎湖縣)為調查範圍,自設籍台灣地區非機構之常住人口隨機抽選樣本,以電腦輔助面訪及自填問卷工具進行調查,調查人數約為 ... 於 www.hpa.gov.tw -

#72.人口普查其實很政治:當國家清點每一個人,透明與隱私間的 ...

我們被迫去做維穩」. 2019/8/1. 載入更多文章. The Reporter Logo. 《報導者》是台灣第一個由公益基金會成立的網路媒體,秉持深度、開放、非營利的精神 ... 於 www.twreporter.org -

#73.清點每一個人:分類、標籤與認同,人口普查如何定義國家與 ...

2021年5月,中國公布延宕已久的人口普查資料, 先撇開中國普查一直都將台灣人口納入統計資料不談, 在城市出生人口大幅度萎縮,生育下降的情況下,人口仍持續成長, 於 www.books.com.tw -

#74.四、109年人口及住宅普查預算編列3.8億餘元

台灣 電力股份有限公司109年度營業預算評估報告 · 台灣糖業股份有限公司109年度營業 ... 依統計法第10條規定,中央主計機關應每10年至少辦理一次人口及住宅普查,109年度人口 ... 於 www.ly.gov.tw -

#75.日本統計局開箱史上首款普查表!對象台灣

人口老化、少子化,是東亞地區的共同課題,有一種科學,可望分析與改善現況,那就是日新月異的大數據與人口精算。台灣每十年會進行一次人口普查, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#76.中華民國五十五年臺閩地區戶口及住宅普查報告書

... 普查報告書, Volume 2, Issue 8 · 台湾. 戶口普查處. Snippet view - 1969. View all ». Common terms and phrases. 共計 初次尋找工作 其他有關 表8 常住 人口按常住 人口 ... 於 books.google.com -

#77.人口推估查詢系統

台灣 景氣指標月刊 · 台灣經濟論衡 · 都市及區域發展統計彙編 · 研究報告 · 重要統計資料 ... 人口推估與人力推估 · 人口推估查詢系統. 人口推估查詢系統. 列印圖示. 分享. 於 www.ndc.gov.tw -

#78.台灣生育率「全球倒數第一」 政府推優惠措施前景仍不樂觀

... 台灣 · 人口. 更多相關內容. 台北. 收聽, 台灣生育率不足的困擾. 2021年4月24日 ... 普查結果的主要關注焦點:生育率下降、人口負增長及應對措施. 2021年5月 ... 於 www.bbc.com -

#79.人口普查開跑系統「卡卡」!主計處:已檢測完重新開放

行政院主計處昨(1)日開放「109年人口及住宅普查」網路填報,不過在上午便出現網路「卡卡」問題,不少民眾反應網路不順、顯示他人個資等問題,主計處也 ... 於 newtalk.tw -

#80.舊慣調查與人口普查(02114143)

所謂「舊慣調查」是指一地殖民得統治國為調查該殖民地的人情、風俗、習慣、文化,以便能深入了解該殖民地而進行管理,所做的各種調查活動。 於 scuhfp2013.blogspot.com -

#81.人口調查

日本國內則因日俄戰爭爆發而延期實施,臺灣的戶口調查成為東亞首次科學性的人口普查。調查結果,臺灣住家48萬7,353個,戶口58萬5,195個,總人口303萬9,751人,其中男性161 ... 於 nrch.culture.tw -

#82.台湾人口普查

台湾人口普查 从日治时期开始实行,至今为止共14次。首次普查于1905年(明治38年)实行,最近一次普查于2020年(民国109年)实行。 於 www.wikiwand.com -

#83.中國因應人口下降11月開始人口抽樣調查| 大陸政經 - 經濟日報

中國上一次進行10年一次的全國人口普查是在2020年。 ※ 歡迎用「轉貼」或 ... 陸電視越賣越大大螢幕電視開啟新一輪爭霸賽? 港媒:台灣繪本作家孫心瑜 ... 於 money.udn.com -

#84.李濠仲專欄:如果以、巴之間也有道「台灣海峽」

根據1922年英國託管巴勒斯坦時期所做人口普查,巴勒斯坦人口最初約75萬,其中78%是穆斯林,11%是猶太教(人),10%是基督徒。25年後,也就是在1947年 ... 於 www.upmedia.mg -

#85.中共公布去年出生人口承認自1961年來首次負增長

... 人口普查 數據所說的14.1億。 美 ... 中文( 台灣 ). English · Français · Русский · 日本語 · 한국어 · Bahasa. | 我們的 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#86.台灣109年(2020年)分县市人口普查結果- 台湾

台湾 的人口分布符合全世界规律,大城市越大,县的人口越来越少!屏东县人口下降爆裂!台中市居然突破300万人,不知道维基百科收录没有?大台北市也有733万 ... 於 xzqh.info -

#87.台灣被獨立了!中國推人口普查「非住大陸台人」不在範圍

根據中國國務院發布的「關於開展第七次全國人口普查的通知」,普查對象是普查標準時點在中華人民共和國「境內」的自然人,以及在中華人民共和國「境外 ... 於 www.setn.com -

#88.日治時期戶口調查資料庫 - 台灣歷史文化地圖

... 人口普查結果表」。為了提供各界人士於線上檢閱台灣日治時期各行政區的戶口調查資料的服務,中央研究院人文社會科學研究中心歷史人口研究計畫建立此「日治時期戶口調查 ... 於 thcts.ascc.net -

#89.中央社5月3日報導「加拿大人口普查台僑社區籲填寫台灣人」

中央社5月3日報導「加拿大人口普查台僑社區籲填寫台灣人」. 張貼日期:2021-05-04. 分享到. 列印. 中央社5月3日報導「加拿大人口普查台僑社區籲填寫台灣人」 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#90.人口普查提供施政參考

一般人口統計資料有三種來源,第一種是「戶口普查」,就是戶口名簿上登記的戶籍;第二種是「抽樣調查」,調查種類、時間不受限,可以每月、每季調查人民平均所得、失業率、 ... 於 www.mdnkids.com -

#91.馬來西亞全國人口普查報告顯示:四分之三的馬國公民居住在 ...

根據馬來西亞統計局頃發布的2020年馬來西亞人口和住房普查結果顯示,約有1,410萬名或62.6%的城市居民為土著;其次為華裔(28.6% ,640萬名)、印裔(8.1% ... 於 www.trade.gov.tw -

#92.近代台灣原住民人口組成的變動

在日治時代從1900 年至1943 年日本政府所做戶口調查,台灣各族別人口所佔總人口平均百分比如下 ... 1992 年户籍法修改,廢除了籍貫登記,此後台灣人口普查均沒有調查. 籍貫。 於 newidea.org.tw -

#93.臺灣的人口普查- 精華區Geography - 批踢踢實業坊

台灣 現代化的全面性人口普查始於1905年,比起日本本土的第一次甚至早了15年,是台灣民政長官後藤新平(任職1898~1906年)的生物學統治方針下之必然 ... 於 www.ptt.cc -

#94.李濠仲專欄:如果以、巴之間也有道「台灣海峽」 | 焦點新聞

根據1922年英國託管巴勒斯坦時期所做人口普查,巴勒斯坦人口最初約75萬,其中78%是穆斯林,11%是猶太教(人),10%是基督徒。25年後,也就是在1947年 ... 於 m.match.net.tw -

#95.[社交媒體分析] 年度FB / IG台灣用戶人口普查(2023年2月)

[社交媒體分析] 年度FB / IG台灣用戶人口普查(2023年2月). 根據Meta廣告管理員的數據,Facebook在台灣的用戶人數多年持續下跌。本來是Meta在台灣增長 ... 於 tech.azuremedia.net -

#96.臺灣人口普查- 維基百科

台灣人口普查 從日治時期開始實行,至今為止共14次。首次普查於1905年(明治38年)實行,最近一次普查於2020年(民國109年)實行。 在日治時期共計7次普查,每5年實行 ... 於 zh.wikipedia.org -

#97.一百年前的台灣幾乎是「文盲」?揭秘日治時期東亞首次人口 ...

其實台灣早在一百餘年前,就開始實施人口普查了,會有這樣的制度,與日治初期的背景有很大的關係,因當時日本內部有許多提倡西化的知識份子,開始體認到 ... 於 www.storm.mg -

#98.人口及住宅普查

人口 及住宅普查 · 109年人口及住宅普查專區 · 簡介 · 統計分析 · 三大普查統計資料平台查詢系統 · 三大普查動態查詢系統(原三大普查進階查詢系統) · 統計表 · 答客問 · 聯絡資訊. 於 www.stat.gov.tw -

#99.美國議員要求人口普查表增加“台灣人”選項

美國眾議院外交委員會主席羅伊斯(Ed Royce)星期四致函美國人口調查局局長湯普森,要求人口調查局在2020年的人口普查表涉及“族裔(race)”的欄目上另外列 ... 於 www.voacantonese.com -

#100.台湾第七次人口普查结果表

Title, 台湾第七次人口普查结果表: 附民國三十三,三十四年臨時戶口調查資料. Author, Taiwan. Zhu ji chu. Publisher, Bureau of Accounting & Statistics, 1953. 於 books.google.com