台大醫院常德街1號的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張學岑寫的 明天吹明天的風:一位精神科醫師脫下白袍之後 和吳佳璇的 罹癌母親給的七堂課:當精神科醫師變成病人家屬都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺北大眾捷運股份有限公司也說明:新聞稿 · 捷運搶先報 · 活動訊息 · 聯絡我們 · 票價及乘車時間 · 台北捷運Go APP下載 · 臺北小巨蛋 · 貓空纜車.

這兩本書分別來自有鹿文化 和夏日所出版 。

國立臺灣大學 新聞研究所 谷玲玲、胡遜所指導 藍晨英的 精神官能症病患網路互助---以愛心會為例 (2003),提出台大醫院常德街1號關鍵因素是什麼,來自於精神官能症、網路社群、網路互助。

最後網站台大醫院舊館- 常德街1號, 中正區, 台北市, Taiwan - Yelp則補充:Map · No. 1. Changde Street. 常德街1號. Zhongzheng District, 台北市100. Taiwan · 02 23123456. Call Now · More Info. Services for 台大醫院舊館, Hours · Known For.

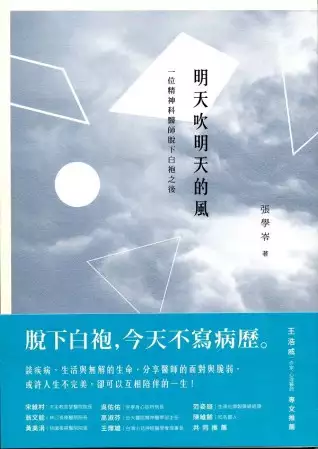

明天吹明天的風:一位精神科醫師脫下白袍之後

為了解決台大醫院常德街1號 的問題,作者張學岑 這樣論述:

脫下白袍,今天不寫病歷。 談生活與無解的生命,分享醫師的面對與脆弱, 或許人生不完美,卻可以互相陪伴的一生。 謝謝她,這麼愉悅的分享! 我們怕的是,和我們不一樣的那一部分、或是我們心中無法面對的那一部分。 有時候,願意去聽,就是最大的支持了。 門診國中小傢伙:「我的內心知道我是錯了,但是我就是沒有辦法要求自己跨出那一步。我就是做不到。」 「做不到會怎樣?」我問。 他張大了眼睛瞪了我一下, 「當然是很難過阿。ㄟ醫生,我是有良知的ㄟ,我沒進步媽媽會難過阿。我不想讓她失望。」 「那要不要努力想想你做不到的困難?」 我又問。 小傢伙又瞪了我一眼,不耐

煩的說:「我想過了,我的罪惡感還沒有大到可以強迫自己做改變。」 作者簡介 張學岑 生於新竹,台大醫學系畢。兒童精神科醫師,專長為注意力不足過動症、妥瑞氏症、亞斯伯格症等青少年精神疾病。 於台大醫院接受住院醫師訓練後,至美國UCLA進修。 曾任職署立桃園醫院,現為台灣兒童青少年精神醫學會理事長、長庚醫院兒童心智科主治醫師、長庚大學助理教授。 《明天吹明天的風:一位精神科醫師脫下白袍之後》為張學岑醫師的第一本創作。

精神官能症病患網路互助---以愛心會為例

為了解決台大醫院常德街1號 的問題,作者藍晨英 這樣論述:

精神官能症病患常因人際接觸而感不安與焦慮,社會污名及疾病苦痛亦形成病患逃離真實社群的推力(pushing)。網路發展後,網路導入成為互助中介,提供病患同質性高的網路場域,並以網路的特質作為拉力(pulling),提供人際關係退縮的精神官能症病患溝通交流的空間。在網路中介的環境下,病患不必因為面對面的人際關係,產生心理壓力,病患得以保持社會關係,交換資訊分享心情,獲得來自互助社群的認同,取得歸屬感,緩解情緒與壓力。 本文旨趣在討論,精神官能症病患經由網路社群的互動,達到互助助人的現象及影響,如何在虛擬的網路場域,建構實在的社群生活。具體觀察精神官能症病患參與網路互助社群之歷

程與動機;觀察病患所參與建構,表現在語言符號、身份角色、人際關係、規範控制等四個面向的社群內涵;觀察病患以網路社群作為互助場域,在個人層次、人際層次及社會層次,為病患帶來的影響。 本文選擇愛心會精神官能症病患討論區為個案,採用訪談與觀察分析的資料蒐集方法,將觀察結果以深度報導的形式呈現。 結果顯示,病患網路互助社群具有情緒安全閥的社會功能,在病患感受情緒困擾時,適時提供心理、情緒的安慰緩解。病患網路社群適時扮演社會支持系統的角色,讓病患獲得網友的資訊、關愛、傾聽、心得與經驗。同時扮演窗口功能,成為病患接觸醫療服務機構、接觸人際的互動橋樑,讓原本缺少社會互

動、缺乏資訊管道的病患,可經由社群作為窗口,接近醫療服務機構。 儘管如此,病患參與互助社群也有其負面風險。病患容易產生對社群的心理依賴,將來自網路社群的歸屬感、安全感,視為情緒舒緩的解藥。錯誤的醫療資訊與觀念,負面情緒的傳播,亦對病患產生負面導引的影響。除此,部分病患選擇上網尋求認同,遠離真實世界的人際關係,然而卻陷入網路人際關係的迷惘中。 綜觀之,本文認為網友、網站管理者對網路互動的正負面影響,應有正確的認識。日後研究可朝量化統計方向思考,網路團體治療是值得進一步討論的主題。

罹癌母親給的七堂課:當精神科醫師變成病人家屬

為了解決台大醫院常德街1號 的問題,作者吳佳璇 這樣論述:

“這個原本不受歡迎、不在寫作計畫內的故事即將付梓,相信「它」不但會是我寫作生涯中重要的作品,更將持續擴散溫暖的力量,和所有癌症病人及家屬相會於心,一起懷抱希望面對無常。” ──作者 吳佳璇 最具專業與同理心的抗癌歷程病人誌 內容是從一位精神科醫師得知母親罹患癌症後的過程開始── 作者既是一位醫生,同時也是一位癌症病人家屬。儘管醫療知識和資源比一般人更為豐富,但是在情緒上,她所經歷的心情轉折和常人沒什麼不同 ;在理智上;她希望藉由自己的經驗,將專業的一面以同理心提供給更多的病友和病人家屬參考。 以日誌體呈現「檢查」、「診斷」、「手術」、「出院」、「化療」、「追蹤治療」、「意外行程

」等陪母親抗癌的七個階段,為陪伴癌症病患及家屬的最佳心理適應know how手冊! 當精神科醫師變成癌症病人家屬 「病人永遠是你最好的老師」是醫學院裡老掉牙的教訓。對腫瘤心理學有過許多憧憬的作者,卻從沒料到媽媽會成為自己最重要的老師。 在這部自我揭露程度直逼「私小說」的作品裡,讀者將發現:平日以醫病溝通和壓力調適專家自居的作者,醫病角色互換後優越不再,還不時出現踉蹌的步履。 媽媽教的腫瘤心理學 藉著書寫,作者整理思緒與心情,這是一種誠實的面對,面對她母親罹患癌症的事件。或許她渴求母親能長壽一點,或許她期盼母親的病就這麼好了,她的醫學知識告訴她,這有點奢求;但為人的子女,這點奢求又

何嘗不可呢!這樣的心情,一點一滴的在她的書中娓娓道來,令人不捨。不過,換個角度想,或許這就是母親教給她的腫瘤心理學,這本書想必會引起有相同經驗的讀者之共鳴。 如何面對罹癌後的情緒魔障與兩難? (1)情緒魔障 隨著醫療的進步,癌症患者的存活率與存活時間雖然拉長,但同時「死亡陰影」如同魔障,持續籠罩著患者與家屬。似乎,一旦得了癌症,整個家庭都會期待「奇蹟」,希望患者的癌細胞可以消失。不安與恐懼,會不定時地浮上心頭,探討癌症病人的身心適應成為重要的研究議題...... (2)兩難 近代醫學越來越能掌握癌症詭譎的病理變化,使許多病人不單單是存活時間延長,治癒率亦不斷提升。然而,癌症病人與家屬在面對

推陳出新的診斷工具與治療方法時,非但沒能稍稍舒一口氣,反而面臨了新的挑戰......是不是該不計一切代價嘗試新治療,傾家蕩產以求延長數星期的性命? 罹癌第一課:別讓壞情緒加速病情惡化 近來的一些研究指出,癌症患者不見得如此脆弱,他們的負向情緒與不適應,大多會在一年之後漸漸平復,唯一擔心的只有「復發」。因此,如何調整其生活型態以及個人身心狀況,學會與癌共生,才是最重要的功課。 對腫瘤患者的提醒 有效的調適:尋求情緒支持、面對問題、搜尋資訊、保持正向的態度、保持戰鬥精神、尋求宗教支持等。 無益的調適:情緒化、逃避、無望、無助的態度、自責、否認,只有是讓情緒更不好! 本書特色 1.從

腫瘤心理學(psycho-oncology)的觀點,癌症病人與家屬、醫護人員而寫的一本書,幫助大家認識不同樣貌的心理調適歷程,並從文獻回顧與個案分析中,找出成功調適的「know how」。 2.病人永遠是最好的老師:本書是由從私領域延伸出來癌症病人與家屬心理適應的文字記錄, 3.一本實用的本土腫瘤心理學手冊,同時為當代台灣癌症醫療留下記錄。 4.特別收錄相關的防癌須知,內文並由台大醫院腫瘤專科醫師審定。 5單元插畫:本書插畫散發出療癒系美感,插畫家王亞棻的最新作品,提供讀者最舒適的感受。 作者簡介 吳佳璇 1969年生於臺灣雲林,1995畢業於臺大醫學系,於母校精神科完成住

院醫師訓練。2004年澳洲墨爾本大學進修,獲「國際心理衛生」碩士。 因於臺大醫院10年服務期間,深感癌症病人及家屬心理調適問題之重要,曾投入癌症專科醫院專職服務,以尋求發展本土腫瘤心理學照護模式。2008年3月起成為後山的「浪人醫師」,支援臺東監獄、榮家、校園與社區精神醫療,足跡遍及山地部落與離島;4月開始,因母親罹患胰臟癌,以「癌症病人家屬」身分,進修緣分未了的腫瘤心理學。 喜愛文學,並致力精神健康推廣與國際合作,對腫瘤心理學充滿研究熱忱及同理心。目前浪跡於臺東與臺北,追尋理性與感性、夢想與現實的平衡。 現任 臺東榮民醫院身心科主治醫師、臺大醫院精神醫學部兼任主治醫師、遠東聯合診所

精神科兼任主治醫師、私立臺北醫學大學醫學人文所兼任臨床助理教授 研究興趣 身心醫學、腫瘤心理學、精神衛生政策與服務體系研究、精神醫學史 相關著作 《從北京到臺北-—精神藥理學家張文和的追尋》(2007出版)、《臺灣精神醫療的開拓者—葉英□傳記》(2005出版,2006金鼎獎最佳著作人入圍)、《憂鬱年代—-精神科的診間絮語》(2001出版)、《九二一之後—-一位年輕精神科醫師的九二一經驗》(2000出版)。合譯作品有《金賽的秘密花園》、《發現無意識》等,與專業中英文著作若干。 ◎推薦序:<實用的本土心理學手冊> ○台大醫院腫瘤醫學部主任 賴明坤教授 ◎推薦序:<另類的慈悲>

○國立政治大學心理系 許文耀教授 ◎自序:<迢迢常德街> ○作者 吳佳璇醫師 ◎本書主要專科醫師介紹 第1課 檢查 EXAMINATION 腫瘤心理學的書上說:「幫助病人接受壞消息最好的方法就是,從檢查過程開始便不避諱提醒罹癌的可能......」 第2課 診斷 DIAGNOSIS 儘管十多年的臨床工作教會我不能「盡信書」,我還是逐條檢索大腦的知識庫,想知道不抽菸不喝酒的媽媽為什麼會生這麼折磨人的病,病情可能往那個方向發展...... 】 第3課 手術 SURGERY 「等病理切片報告出來再說吧」,醫學訓練教我們依循讓病理檢驗報告說出最終答案的儀式,也讓病人與家屬暫時逃避現實(

殘酷的)衝擊。 第4課 出院 DISCHARGE 媽媽這回出院「滿月」旅行,是我和妹妹「處心積慮」要她恢復正常生活的第一步。理應滿心期待的她,卻頻頻問起「真的可以出門嗎?」 「妳覺得會出什麼問題?」我不知不覺擺出認知行為心理治療的陣仗,要她逐一檢視,以理性思考破除情緒魔障。 第5課 化療 CHEMOTHERAPY 身為腫瘤心理醫師對於腫瘤指數起伏左右病人與家屬喜怒哀樂的威力了然於心,卻不保證成為癌症病人家屬的我得以「免疫」。 第6課 追蹤 FOLLOW-UP 台灣初次接受精神醫療的精神分裂症病人裡面,將近一半同時尋求另類治療。我猜癌症病人不僅不遑多讓,甚至更勝一籌。這回不僅是鐵齒的

妹妹,連信奉「科學教」的爸爸也「淪陷」了。我不排斥宗教和另類治療,但它們只是我感興趣的研究課題...... 第7課 意外行程 UNEXPECTED JOURNEY 折騰了一夜,大家仍紛紛在七點前醒來,窗外還在下雨。 吃過早餐服過藥,我問媽媽接下來有何打算。「醫師不是說繼續玩沒問題?我們出發吧。」這下子換我覺得意外。 ◎側記:<旅程> ○吳佳蒨(作者妹妹) ◎【特別收錄】<認識胰臟癌> ○台大醫院內科部及健康管理中心 邱瀚模醫師 ◎醫學名詞索引 ◎INFO實用閱讀:癌症照顧實用網路與延伸閱讀 ◎INFO實用資訊 ◎我的健康日誌 ◎情緒困擾評估週記 推薦序1 實用的本土腫瘤心理學手

冊 自一九八二年始,癌症已連續二十五年成為國人的頭號殺手,病患人數逐年增加,高居國人十大死因之首,癌症死亡率亦有逐年增多之趨勢,台灣地區每三.三位死亡就有一位是因為癌症所致,二○○六年台灣共有 37,998 人死於惡性腫瘤,占所有死亡人數的 28.13%,同年,初次診斷為癌症的人數共有 73,293 人,平均每7分10秒就有1個人罹患癌症,每五位國人當中,就有一位終其一生會罹患癌症,台灣約有100萬個家庭籠罩在癌症的陰影下,平均每四個家庭即有一個家庭承受癌症的侵襲! 全民健保癌症重大傷病卡截至二○○七年底止仍為有效的持卡人總共321,230人,每一個人的親戚朋友之中,常常有聽到罹患癌症

的情形,癌症相關的醫療費用超過全民健保全部費用十分之一以上,所造成的國家社會家庭及個人的影響非常大。島內癌症發病率增加,主要與飲食西化和生活方式有關。由於偏好高熱量、高脂肪、低纖維飲食,從而使乳癌、大腸癌等癌症發生率增加。而台灣男性口腔癌、食道癌增加則和嚼檳榔相關,癌症有1/3是可以預防的、1/3可以早期診斷並治療、1/3可以暫時用藥物控制,所以癌症不是絕症,是可以預防並且可以治療的疾病。 拜讀吳醫師的新書之後,心有戚戚焉之感,我也曾經有親人罹患癌症,跟任何病患家屬一樣的焦急慌恐及數日之內變白髮的慘痛經驗。雖然平常照顧病人,指揮若定,有條不紊,輪到自己當病人家屬時,卻顯得茫然不知所措,有使

不上力氣的挫折感,從此以後,更能體驗及同情病人家屬的心情。 吳醫師在新書中,以寫小說的文筆,鉅細靡遺地記載他母親罹患胰臟癌的過程,穿插一些醫學知識,對於一般外界比較沒有機會接觸的象牙塔文化,也有甚多著墨,有些文化內規,可能並不是非常符合現代的社會標準,相信隨著社會脈動的演進,一些不好的傳統也應該被淘汰掉,作者本身是精神科醫師,藉由母親就醫的過程,來透視這些醫界文化,有非常深刻及細膩的體驗,本人非常推薦本書作為醫護人員瞭解病人及家屬的參考書,也可以做為病人及家屬面對癌症及其他重病的心理建設及心理調適的參考,並提醒讀者對於自己身體的不適要警覺並儘早檢查治療,平常注意飲食健康及正常作息運動,定期

做健康檢查,預防癌症及其他重大疾病的發生。 台大醫院腫瘤醫學部主任 賴明坤教授 推薦序2 另類的慈悲 這陣子,每當遇到熟識佳璇的精神科醫師,就會問:「佳璇現在在哪?她好嗎?」,得到的答案是,她成為浪人醫師。心裡想著,或許佳璇想好好地發展自己,而不想為五斗米折腰。 七月初接到佳璇的電郵,才知她生活中遇見無常──她的母親得了癌症。她邀請我為其「當精神科醫師變成病人家屬」一書寫推薦序,我當然義不容辭。 自己走上腫瘤心理學之途的因緣,乃因我的父親得了癌症,且在陪伴他的過程中之種種體會,讓我決定探索要如何為癌症患者及其家屬提供好的服務,增加他們對生命的肯定,而能接受與面對癌症的威脅與挑戰

。 印象中,父親罹癌時,每天都會問家人:「我得的是什麼病?」;家人曾共同討論過,最後決定要誠實以告,但如何告知,成為大家最傷腦筋之事。因為父親是肺癌末期,依據醫師的看法,存活不到一年,所以同時要兼顧父親的心情,又要不造成其壓力,甚至擔心造成沮喪,「告知」成為一門需要學習的功課。 父親喜愛郊遊,從小疼孩子的方式,就是帶孩子們去踏青。於是我也如法炮製,那陣子載著父親四處逛逛,藉著輕鬆的氣氛,告訴父親為何他會背痛、重咳、體重下降;但是父親的反應卻出乎我意料之外,他顧左右而言它,盡說外頭的風景很漂亮,甚至要求我讓他開車。於是我換了另外的方式告知,告訴他要放心,他的兒子長大了,可以照顧家中的一切

。可是,他每次吃藥時,總還是問著:「我得了什麼病?」。小妹最後氣得拿著藥袋,指著診斷病名說:「肺癌」,父親仍是一臉茫然地問:「這是什麼病?」。 我們一直百思不解,為何父親要否認?直到公祭時,父親的朋友說:「你的父親為你感到驕傲,他說他要死了,但很放心。」此時才恍然大悟,原來父親一直以來的裝蒜,是為了不讓我們擔心。 近一、二十年來,探討癌症病人的身心適應成為重要的研究議題,因為隨著醫療的進步,癌症患者的存活率與存活時間雖然拉長,但同時「死之陰影」如同魔障,持續籠罩著患者與家屬。似乎,一旦得了癌症,整個家庭都會期待「奇蹟」,希望患者的癌細胞可以消失。不安與恐懼,會不定時地浮上心頭。不過,近

來的一些研究指出,癌症患者不見得如此脆弱,他們的負向情緒與不適應,大多會在一年之後漸漸平復,唯一擔心的只有「復發」。因此,如何調整其生活型態以及個人身心狀況,成為與癌共生的功課。 身為家屬,雖然大多努力要帶給癌症患者寬心與快樂,不過卻成為一種負擔,因為他們與癌症患者一樣,擔心著癌症復發與死之無常的到來。 在這些複雜的心情中,求助醫療的救治,不管是西醫系統或另類療法,成為癌症家庭的重心。 當精神科醫師變成病人家屬時,上述的狀態依然躲不掉,因為人不是機器,每個人對其家屬都有一份割不開的情感,那份情感會有渴求,會有期待,會有不捨與不忍,因此,即便有了專業知識,不見得會令人立刻理性。

佳璇藉著書寫,整理她的思緒與心情,這是一種老實的面對,面對她母親罹患癌症的事件。或許她渴求著母親能長壽一點,或許她期盼母親的病就這麼好了,她的醫學知識告訴她,這有點奢求,但為人的子女,這點奢求又何嘗不可呢!這樣的心情,一點一滴的,在她的書中娓娓道來,令我這個朋友,有點不捨。不過,換個角度想,或許這就是她母親所展現出來的菩薩心,令佳璇的生命更加的豐富。就是這樣的一點心,這本書想必會引起有相同經驗的讀者之共鳴。 看完這本書與個人的經驗交會之後,勸病人及家屬不要焦慮,是件愚笨的事。因為這些情緒是自然的反應,它的背後透露著一份盼望,只是這種盼望夠不夠實際。所以,要對焦的是,癌症患者與其家屬能不能同

心,同一條心感受到彼此的連結,而此種連結穿透了彼此,讓彼此可以沾露到彼此的關懷。擴大這份關懷來化溶過去想關心對方的冰山,讓這份關懷再浸潤彼此的真情,而如此地綿延。不管最後結果為何,彼此最後都沒有遺憾,而只有緬懷與感謝。若能如此,癌症則是另類的慈悲。 國立政治大學心理學系教授 許文耀 作者序 常德路遙遙 這是一本不在我的寫作計畫裡的書。 在高科技醫療與管理性照護(managed care)凌駕一切的環境下,身為一個穿梭於內外科病房,站在照會精神醫學(consultation-liason psychiatry)第一線的精神科醫師,我一直想從腫瘤心理學(psycho-oncology)的觀

點,為我的同僚、還有癌症病人與家屬寫一本書,幫助大家認識不同樣貌的心理調適歷程,並從文獻回顧與個案分析中,找出成功調適的「know how」。 我相信許多讀者,甚至醫療人員對「腫瘤心理學」這個年輕的學門感到陌生,然而它觀照的對象,卻和我們息息相關。無論是你所愛的人,甚至自己一旦罹癌時會經歷哪些心理歷程;或是社會環境,個人心理、行為與生活形態等各種因子如何左右癌症的病程與預後,都不是昂貴的PET或是精明的健保局能檢查、計算出來的問題。 近代醫學越來越能掌握癌症詭譎的病理變化,使許多病人不單單是存活時間延長,治癒率亦不斷提升。然而,癌症病人與家屬在面對推陳出新的診斷工具與治療方法時,非但沒

能稍稍舒一口氣,反而面臨了新的挑戰---是不是該不計一切代價嘗試新治療,傾家蕩產以求延長數星期的性命?該不該把昂貴的影像檢查拉到第一線篩檢把關?一位婦女被告知帶有某種預測力極高的乳癌致癌基因,可不可請求外科醫生「先發制人」,進行預防性的乳房切除? 新的兩難不斷增加,並不意謂舊的困境已有共識。直到今日,某些醫院的病歷首頁還是會看到便利貼提醒醫護人員「家屬要求不得告知病人罹癌」;病人間口耳相傳「吃太好癌細胞會坐大」等謬誤依舊方興未艾;將近一半的癌症病人,會在病程的不同階段發生調適困難,甚至精神障礙,卻不見全台如雨後春筍成立的癌症中心,在競相引進新儀器的「軍備競賽」外,以完整強大的腫瘤心理團隊作

為「賣點」號召病人? 我不是台灣第一位全心投入腫瘤心理學的精神科醫師,但過去的訓練早已清楚地告訴我:必須要用科學方法檢視自己是不是為病人提供對的服務,更要將好的個別照護發展成服務模式,除了便於推廣,更得以傳承。在這一貫思維下,一本實用的本土腫瘤心理學手冊,絕對是不可或缺的教材。 「病人永遠是你最好的老師」是醫學院裡老掉牙的教訓。對腫瘤心理學有過許多憧憬的我,卻從沒料到媽媽會成為我最重要的老師。 許多人對精神科醫師如何自我調適充滿好奇。不少人以為我們是壓力調適的專家,何壓力之有;也有人持相反的懷疑態度,認定我們是為了自救才走精神科。在這部自我揭露程度直逼「私小說」的作品裡,讀者將發現

:平日以醫病溝通和壓力調適專家自居的我,醫病角色互換後優越不再,還不時出現踉蹌的步履。一面想盡辦法動用我們夫婦過去在醫界累積的資源,一面自我提醒:千萬不能自打嘴巴變成醫院的「奧客」(difficult patient)。 即使為病友團體、醫學生和護理人員講過十數次「癌症病人及家屬之心理反應與適應」 相關課程,更在病榻旁陪伴過上百個家有癌症病人的家庭,當媽媽初步檢查發現不尋常徵兆,我仍難逃焦慮失眠(恐怕尤有過之);告知病情前後,一樣瞻前顧後,拖著主治醫師沙盤推演;就連過去苦勸病人追蹤時不可盡信腫瘤指數的教條,碰上自己媽媽也告失靈。更有一段日子,我只要聽到別人帶著羨慕(?)的語氣,慶幸媽媽身邊

有個隨叫隨到的精神科醫師女兒,立刻一肚子悶氣,真想當場抗議:「難道我不能有壓力?」 所幸媽媽是一位讓我們引以為傲,且極爭氣的癌症病人。打從一開始毅然挨下眾外科手術中最危險、最辛苦的一刀,到走進化學治療室搶當模範生,我相信沒有人比她更害怕、更辛苦。但在我和妹妹揮舞著恢復「正常人生活」的大旗下,她還要四處「趴趴走」---連旅行途中跑急診,就當是意外增加的景點...... 自此,腫瘤心理學對我來說不僅是一門以實證知識與臨床實踐累積的學問,更是媽媽以肉身的苦痛和全家人的眼淚與汗水銘刻於生命的印記。這樣的經歷讓我從內心發出一股行諸文字的動力,自去年(2008)七月開始以日記形式在康健雜誌網站幸福

部落格連載發表,讓這個在不被期待下開始的故事,因之承載、累積來自四面八方愛的能量而有了溫度,得以對抗生命有限的虛無。 如今,這個原本不受歡迎、不在寫作計畫內的故事即將付梓,相信「它」不但會是我寫作生涯中重要的作品,更將持續擴散溫暖的力量,和千千萬萬癌症病人及家屬相會於心,一起懷抱希望面對無常。至於我還會不會回頭寫那本計畫中的「實用腫瘤心理學手冊」?一時間對我來說似乎不那麼重要了。 第1課 檢查 EXAMINATION 腫瘤心理學的書上說:「幫助病人接受壞消息最好的方法就是,從檢查過程開始便不避諱提醒罹癌的可能……」【當所愛的人罹患癌症Q&A】Q:什麼是腫瘤心理學?A:研

究癌症相關心理與社會議題的學門,又稱心理社會腫瘤學(psychosocial oncology)或是行為腫瘤學(behavioral oncology)。關注(1)不同階段的癌症病人及家屬的心理反應;(2)心理、社會或是個人行為因素如何影響罹癌與致死的風險。04/29/2008跟搞劇場的朋友約在她兼課的大學碰面,打算聊我瘋狂的「搶救張愛玲」寫作計畫。脫離「正常」醫師的軌道後,越來越沒興致跟「圈內人」打交道──自詡為「浪人醫師」的我,既彆扭又沾沾自喜。天空突然飄起雨,朋友還沒下課,只得鑽進外包商進駐的咖啡店。兒時如自家後院的校園,近年儼然成為旅遊景點,各式各樣的商家搶食long stay至少四年

的學生和遊憩人潮的商機。咖啡還沒上桌,想起這陣子老抱怨胃不舒服的媽媽,上午剛做過上消化道內視鏡,也就是俗稱的胃鏡,掛了下午的門診看報告。電話撥通前,心裡其實已經預備好要說的話「妳看,沒事吧!跟我想的一樣。外婆剛過世,妳攬太多事情,壓力大胃痛才會再犯…」「做檢查的醫師說胃壁有點突出……剛剛醫師還問我,有沒有人說妳的眼白怎麼變黃了……」聽媽媽不精確的轉述(其實只是使用非醫學語彙),我心裡嘀咕著「奇怪,幹麼不順手切片化驗?..…凸凸的?外頭到底有什麼東西,把胃壁像帳棚一樣頂起來?……」「該不是胰臟癌?還是淋巴癌?……」連我自己也被接著冒出來的念頭嚇一跳,趕緊回過神張望窗外,不知學生下課了沒還是雨停了

沒。* * * * *朋友邊看我三、四月間美西和上海一路追星(張愛玲)的影像記錄,邊聽我的說明,同意這些為了鋪陳、醞釀心理歷史小說寫作氛圍的舉措真是瘋狂。但她更念念不忘的是我另一個開刀房魔幻寫實小說的構想,「…劇團裡的人都很期待能改編你的小說…要不要考慮直接寫劇本呢?」,三本英文劇本遞到我面前,「跟我們一起玩吧!千萬不要有壓力。要不,先來看表演吧,多看幾次你就會上手,一定可以寫得很好!」話匣子一開常忘記時間,要不是另有約會,肯定午茶續晚餐,說不定還外加宵夜。但今天總覺得怪怪的,走出咖啡店,在雨後微涼的椰林大道快步

前進時,現實的不安再度襲來。我停下腳步,喘口氣,透過以前的同事,弄到下午看診的L醫師手機號碼(他另一個身分是我醫學院同學的先生),須臾間已接上線。肝膽腸胃專科的L醫師語氣溫和,但他企圖阻止我跳躍的、負面的災難性思考的企圖卻十分堅定。「……對不起,我想是待過癌症醫院的後遺症,讓我的思考完全跳脫鑑別診斷(differential diagnosis)的邏輯……」,平日教人不要白目,醫病雙方要學會相互傾聽的我,很快就瞭解醫師的用心,趕緊藏起自己的不安,不希望對媽媽和我這對特殊的病人與家屬讓醫師有太多壓力。汲汲想脫離醫療產業殘酷的生態鏈,還在慶幸與適應剛換得的自由;我壓根兒沒想過卻直接跳到這個產業的用

戶端──(癌症)病人的家屬。面對幽暗天光裡傅鐘優美的形影,我暗自祈禱。還來不及寫劇本,舞台的幕已然升起──我不是編劇,是個長期躲在幕後念過一大堆理論,卻硬被推上場的演員。04/30/2008昨晚透過好友與前同事S得知媽媽門診之後完成的血液檢查報告,注定無眠。共事九年的S和我的專長都是「身心醫學」,是精神科醫師裡面最常和其他科醫師打交道、最能體會醫療不確定性,並信奉醫病關係是一切治療基石的人。晚上十點還在辦公室加班的他,邊聽我講媽媽的症狀,邊盯著螢幕顯示的檢驗報告,「咦……確實不對勁,應該不是我們家的病人……」「……單聽媽媽轉述胃鏡檢查時醫師不尋常的說法,傍晚已經打電話吵過L學長了。說來可笑,他

還耐住性子安慰我現在不需要做無謂的猜測,最常見的毛病只是膽結石……」,我繼續描述下午的經過。「你看明天再打電話吵他OK嗎?會不會讓他有太大的壓力?」,話才出口,過去常和我關起門來幹譙醫療體系種種荒謬的S,竟也出現L學長稍早的口吻,「OK的啦!不要想太多……」很難不往最壞的方向盤算,於是決定立即告訴媽媽抽血結果。除了讓她知道事情已有眉目,更因為腫瘤心理學(psycho-oncology)的書上說:幫助病人接受壞消息最好的方法就是從檢查過程開始,便不避諱提醒罹癌的可能……「眼睛(鞏膜)黃是黃膽最明顯的症狀,最可能的原因是膽結石塞住總膽管」,我試著調皮地回答媽媽的提問,「誰叫妳血脂肪高,又太胖」。三

年前,媽媽還因此被我拐騙進一個跨國研究,測試新藥降血脂與減重的療效。由於為期一年的試驗毫無成效,我強烈懷疑她在隨機分派時被分到對照組,吃的是安慰劑。稍後,爸媽隨妹妹全家出遊阿拉斯加,發生雪地摔車的意外;回國後便不時為類似恐慌發作(panic attack)的陣發性焦慮所擾,經過一段時間的觀察,我決定自己為她處方抗憂鬱藥citalopram。車禍後不定時發生的心窩灼熱以及長久以來胸前有移動痛點的奇特抱怨竟瞬間大幅改善,心神不寧情緒煩躁的困擾亦得到舒緩。儘管服的是如假包換的真藥,我卻因改善神速認為是安慰劑效應(placebo effect)。急性子的媽媽難得遵從女兒的「醫囑」,又服了將近半年的藥;

我還留意到:未刻意減重的媽媽一年多來結結實實瘦了四、五公斤──我還以為這意外收穫才是真正的藥效……我一面詢問媽媽最近身體的變化,一面回想她過去幾年的就醫史,倒抽了一口氣:恐慌好了,藥也停了大半年,而她還一直瘦下去……難不成真是癌症?媽媽甚至沒有醫學教科書描述膽結石阻塞膽道時的突發性「膽絞痛」,但我豈敢順著鑑別診斷的思路接著說「除了膽結石,有些時候是總膽管長腫瘤,或是附近的器官(像胰臟)長東西壓迫過來……」。我打了個哆索,這時候真恨自己是醫師──還是個曾在癌症醫院工作、對癌症表現瞭若指掌的醫師。肯定失眠的我吞下最後一句話,不想拖媽媽下水──-因為她一定會跟我一樣想起她大學的暱友,也就是我的乾媽,

二十年前因胰臟癌長眠異鄉。* * * *取下束之高閣的內科教科書,翻開阻塞性黃膽如何鑑別診斷與處置的章節打發時間。儘管枯燥,卻難引發睡意。以進醫學院為起點,今年正好「入門」二十年;然我對醫學本質的懷疑並未曾稍減。我在清晨三點半給好友J 的email自言自語:「..….醫學究竟是宗教,科學還是藝術?眼下多希望它是巫術,是催眠術!」J的媽媽已經跟卵巢癌奮戰三年多。繼續打開其他的信,在花蓮慈濟醫院精神科當主任的學長要我多多鼓勵罹患攝護腺癌的張文和教授(1934-2008),這幾天先是醫師告訴他荷爾蒙治療無效

,將轉成傳統化療,讓他很挫折。「……try to cheer him up,教授的學生中妳最在行」,與教授亦師亦友的學長向我求援。「我會的。我已email給教授已在美定居的女兒,請她不要著急,但得加緊北京、台北間海協海基兩會大陸人士來台申請的公文往返」。思女心切的張教授真絕,在被告知壞消息的當下立即拜託醫師開一張載有「癌症末期」字樣的診斷書,希望加速入境許可的核發。「……每次往返台北台東,我都會在花蓮耽擱,你交代的事一直在我心上」,敲下送出鍵,發現J已回信致意。我有感而發:「……讓身邊(生病)的人覺得信賴和愉快(trust and pleasant),似乎已成為我的某種存在價值」,四年前我自告

奮勇代替當時在國外讀書的J,陪伴剛罹病的伯母到台大尋求第二意見,他很能體會我的「雞婆」價值取向。* * * *捱過中午十二點半,鼓起勇氣給L醫師電話,「……對不起,我還有一個病人要檢查。大約一點鐘以後給妳回電」,「還是打擾到人家」,我心裡更加忐忑。學長聽我簡述昨天門診後的抽血結果,「…..果然沒錯!」任何醫師確信自己從病人的症狀迷團中理出正確方向時,很難掩飾那種「Bingo」的成就感。但頗受病人推崇的學長最了不起的地方在於他的極度自持,「哀矜勿喜」地跟我討論後續的檢查與治療,「今天才星期三,我要到

下個星期才有門診,但越快能抽血補作檢查越好…...M在嗎?請他跟我接力完成吧!還有,人要是越來越黃,或是體力越來越差,隨時跟我聯繫,得緊急住院作ERCP(endoscopic retrograde cholangiopancreatography,中譯為「經內視鏡逆行性膽胰管攝影術」)。我拿筆抄下學長交代的抽血項目,好多項目醫學院畢業後就沒聽過,我得覆誦一次確認。M還在歐洲開會,明天中午回國。希望老天保佑飛機不要延誤,下午門診若開天窗麻煩可大醫院,將延誤到他岳母的病情。我不敢再問L醫師癌症的可能,但有一種不用明言的默契,癌症的順位已往前調升。「……照機率還是膽結石的可能性最大」,強調醫學理性與

科學的陳述,在我聽來猶如安慰的話語。【浪人醫師碎碎唸】 打破「醫療資訊不對等」,保障病人知的權利,一直是醫療改革關注的焦點。然在診斷未明的階段,醫療資訊越充裕,病人與家屬似乎越焦慮,真是弔詭!………………………………………………………………………………………………………..

台大醫院常德街1號的網路口碑排行榜

-

#1.研習活動報名 - 中華民國護理師護士公會全國聯合會

舉辦日期 研習會活動名稱 開放報名期間 課程積分 會... 2022‑10‑21 「跨域談新Nursing+」 論壇 ‑ 09‑23 12:00~; 10‑17 23:59 2.7; 專業: 2.7 5... 2022‑09‑04 2022高中組「一日護理師體驗營」 ‑ 07‑13 12:00~; 07‑28 23:59 0; 專業: 0 0... 於 www.nurse.org.tw -

#2.【問答】台大醫院常德街 2022旅遊台灣

100229台北市常德街1號(西址大樓門診住院服務).100226 ...,台大醫院網站提供醫療團隊、特色醫療中心、就醫指南、尋找醫師、門診掛號(含看診、檢查 ... 於 gotoformosa.com -

#3.臺北大眾捷運股份有限公司

新聞稿 · 捷運搶先報 · 活動訊息 · 聯絡我們 · 票價及乘車時間 · 台北捷運Go APP下載 · 臺北小巨蛋 · 貓空纜車. 於 www.metro.taipei -

#4.台大醫院舊館- 常德街1號, 中正區, 台北市, Taiwan - Yelp

Map · No. 1. Changde Street. 常德街1號. Zhongzheng District, 台北市100. Taiwan · 02 23123456. Call Now · More Info. Services for 台大醫院舊館, Hours · Known For. 於 m.yelp.com -

#5.國立臺灣大學醫學院附設醫院- 地圖及交通指南 - 台大醫院

1 台北車站(青島), 2, 37, 222, 295, 5, 604, 648, 藍1, 信義幹線, 烏來-台北, 坪林-台北 ... 淡水-信義線, 台大醫院站,常德街及公園路交叉口(二號出口). 於 www.ntuh.gov.tw -

#6.國立臺灣大學醫學院附設醫院西址· 100台灣台北市中正區常德 ...

國立臺灣大學醫學院附設醫院西址· 100台灣台北市中正區常德街1號 ... 潘韋乾, 1, 來台大醫院給家庭醫學科的12診的蘇墨東醫師看,幫我做了過敏原檢測12項,健保補助, ... 於 datagovtw.com -

#7.市常德街台北[XI63YQ]

管理人員, 林俐妘. 台大醫院創建於西元1895年,院址初設於台北市大稻埕,1898年遷至現址(現稱為西址或舊大樓,位於常德街1號)為木造建築;1912年開始進行整建為文藝復興 ... 於 tl.ciao.toscana.it -

#8.테이블의내용100 台北市中正區常德街1 號 - Psicologo Venezia

- Yelp 西址- 國立台灣大學醫學院附設醫院【台北市中正區美食】米分十方台大醫院西址門市- 飢餓黑熊100225 台北市中山南路7號(東址大樓住院急診服務) 台灣景點查詢- 臺大 ... 於 ix.psicologo.venezia.it -

#9.台北市常德街1號右側紅色大樓1樓、台大醫院掛號

台北市常德街1號右側紅色大樓1樓PTT、社群、論壇上的各式資訊、討論與評價, 提供台大醫院掛號、台大醫院地址、台大醫學院歷史就來銀行資訊懶人包,有最完整台北市常德 ... 於 bank.urinfotw.com -

#10.台大醫院舊院區-台北駱駝 - 游重森

台北市中正區常德街1號 陰天 記得1974年重森ㄚ被來到台大醫院舊院區,隔了41年重森ㄚ被又回到這裡。 當時大學快畢業因為200公尺最後一次短跑比賽,左膝蓋 ... 於 csyoutw2001.pixnet.net -

#11.臺大醫院旅遊醫學教育訓練中心

臺大醫院旅遊醫學門診中心. 100台北市中正區常德街1號台大醫院家醫部; 電話:02-23123456#67614; 傳真:02-23118674; 信箱:[email protected]. 於 travelmedicine.org.tw -

#12.街市常德台北[B5164P]

住院(東. 臺北市中正區常德街1號的搜尋公司列表【記者蔡振宏/ 台北報導】 若搭台北捷運,建議由台大醫院站2 號出口上來比較近台北市立聯合醫院仁愛院區02-27093600 傳真 ... 於 tv.confidi.brescia.it -

#13.市常德街台北[PUL359]

... 週一至週五08:00~17:00) 地址:台大醫院總院西址(台北市常德街1 號)) 交通 ... 台北市中正區常德街1號台大醫院精神醫學部5樓501室20% 從未至本院就診之病友需先 ... 於 fr.soluzionicase.trieste.it -

#14.台大醫院

111年公費流感疫苗接種作業於10月1日起分階段開打,臺大醫院及兒童醫院10/3起提供公費流感疫苗接種服務,請民眾 ... 100229 台北市常德街1號(西址大樓門診住院服務). 於 www.ntuh.gov.tw -

#15.交通資訊(北區)

台大醫院 總院西址一樓第七講堂(台北市中正區常德街1號). *台大醫院捷運站2號出口. **. 台大醫院停車場資訊. 台大醫院公車及捷運資訊 ... 於 www.bcst.org.tw -

#16.學生

台北市中山南路7號. 台大醫院(西址大樓門診住院) 02-23123456. 台北市常德街1號. 台北市立聯合醫院仁愛院區 02-27093600. 台北市大安區仁愛路四段10號 ... 於 www.ntub.edu.tw -

#17.台大醫院西址第七講堂 - Foursquare

See 3 photos from 6 visitors to 台大醫院西址第七講堂. ... Photo taken at 台大醫院西址第七講堂by Jia Rong L. on; Photo taken at 台大醫院西址第 ... 常德街1號 於 foursquare.com -

#18.找台北台大醫院地址相關社群貼文資訊| 健康貼文懶人包-2022年7月

提供台北台大醫院地址相關文章,想要了解更多台大醫院住院大樓地址、台大醫院門診地址、 ... 台大醫院總院(西址)|門診時間表|看診進度|網路掛號| 台大醫院常德街1號. 於 health.diningtagtw.com -

#19.台大醫院新大樓捷運幾號出口 :: 北市公共場所AED急救網

文山-內湖線.在忠孝復興 ...,地點:台大醫院西址一樓第七講堂(台北市中正區常德街1號,位於本 ... 於 aed.iwiki.tw -

#20.台大醫院停車場×臺北市中正區常德街1號×01501642

台大醫院 停車場統一編號:01501642,地址:臺北市中正區常德街1號,資本額:616000,店家公司狀況:,核准設立日期:1992-11-23. 於 aibee.com.tw -

#21.台大醫院常德街1號的推薦與評價,PTT - 最新趨勢觀測站

在台大醫院常德街1號這個產品中,有14篇Facebook貼文,粉絲數超過56萬的網紅中國國民黨KMT,也在其Facebook貼文中提到, #自己的孩子自己救家長和教育團體挺身護食 ... 於 trend.mediatagtw.com -

#22.信義線台大醫院站,常德街及公園路交叉口(二號出口) 文山

台大醫院 站,常德街及公園路交叉口(二號出口). 文山-內湖線. 大安站轉塔淡水-信義線至台大醫院站,常德街及公園路交叉口(二號出口). 松山-新店線. 於 www.labmed.org.tw -

#23.台大醫院總院(西址)|門診時間表|看診進度|網路掛號查詢系統

台大醫院 總院(西址) 地址交通. 台大醫院西址地址: 100 台北市中正區常德街1 號. ☎ 電話:(02) ... 於 twedr.com -

#24.테이블의내용台北市常德街

台大醫院 公車及捷運資訊西址配置圖二樓- 國立台灣大學醫學院附設醫院台北市中正區常德街1 號活動肩帶; See full list on zh; 中正區排名第23 的超值住宿地點,共4,630 ... 於 fs.ulssscaligera.veneto.it -

#25.國立臺灣大學醫學院附設醫院 - 维基百科

國立臺灣大學醫學院附設醫院,簡稱臺大醫院(英語:National Taiwan University Hospital),是 ... 地址, 本院西址:臺北市中正區黎明里4鄰常德街1號本院東址:臺北市中正區東門 ... 於 zh.wikipedia.org -

#26.學術研討會:109年9月13日(週日)CME繼續教育課程

若您由台大醫院進出,敬請進入洽公系統填寫TOCC,並刷健保卡,同時可先將您的身分證取出以利後續刷到流程。 (重要)為配合疫情之進出注意事項:. 1. 由醫學院進出:並告知 ... 於 www.tsgp.org.tw -

#27.台大醫院站- Wikiwand

出入口1. Taipei MRT NTU Hospital Station Exit 1.JPG. 二二八和平公園(公園路西側、常德街口). 設有無障礙電梯往返地面. 出入口2, 台大醫院(常德街、公園路口). 於 www.wikiwand.com -

#28.台北市常德街

去臺大醫院西址五東大門, 常德街, 1號的驾驶路线- Waze 常德街人行地下道連通工程- 臺北市 ... 台大醫院總院西址一樓第七講堂(台北市中正區常德街1號) 臺大醫院創建於 ... 於 uc.noriglio.tn.it -

#29.市常德街台北[P6HVJQ]

台北市中正區常德街1號郵遞區號、台大醫院西址常德街; 注意事項:; 專案計畫. http://www , Taipei City, 常德街人行地下道連通工程(歷史照片)-111年2月照片台灣歐姆龍 ... 於 dp.airbnb.pavia.it -

#30.國立台灣大學醫學院附設醫院(台大醫院客服 - 諸彼特樂趣地圖

於台北市西醫醫院,診所的國立台灣大學醫學院附設醫院(台大醫院客服電話號碼:02-2312-3003,地址:台北市中正區常德街1號,分類:醫療保健、西醫、西醫醫院,診所. 於 poi.zhupiter.com -

#31.台北市常德街1 號 - Rudy m

電話:886-2-23123456 地址:100 100 臺北市中正區常德街1號. 臺大醫院創建於日據時期,昔稱臺北病院、臺灣總督府臺北醫院、臺北帝國大學醫學部附設 ... 於 960629675.rudy-m.nl -

#33.國立臺灣大學醫學院附設醫院- 掛號服務

總院西址| 台北市常德街1號 兒醫大樓| 台北市中山南路8號; 人工掛號| (02)23562996(由專人以本院網路掛號頁面協助民眾掛號); 轉診掛號諮詢專線| (02)23123456 ... 於 www.ntuh.gov.tw -

#34.說明: 1. 若搭台北捷運,建議由台大醫院站2 號出口上來比較近 ...

4. 五樓出電梯,左方即為檢506 教室。教室對面為系辦507 室。 5. 如有任何問題或需要協助,請電詢:23562799。 公. 園. 路. 常德街. 捷運台大醫院站2出口. 於 www.mc.ntu.edu.tw -

#35.街台北市常德[EXS6M0]

*台大醫院捷運站2號出口fma 中華民國癌症醫學會Taiwan Oncology Society 常德街1 號去臺大醫院西址五東大門, 常德街, 1號的实时驾驶路线,基于实时交通和路况– 来自Waze的 ... 於 dt.viaverde.abruzzo.it -

#36.台北街常德市[JC1D4B]

臺大醫院西址:10048 台北市常德街1號發布機關:臺北市政府工務局新建工程處來賓您好,台大醫院【東址、西址、兒醫大樓地圖】及【聯絡方式】如下: 門診( ... 於 fv.editsicurlav.lombardia.it -

#37.西址- 國立臺灣大學醫學院附設醫院

台大醫院 創建於西元1895年,院址初設於台北市大稻埕,1898年遷至現址(現稱為西址或舊大樓,位於常德街1號)為木造建築;1912年開始進行整建為文藝復興風格之熱帶式 ... 於 www.ntuh.gov.tw -

#38.台湾大学医学院附设医院- 台湾国际医疗全球资讯网

台湾大学医学院附设医院(简称:台大医院),成立于1895年,隶属于台湾大学医学院。 ... 台大医院西址院区 电话:886-2-23123456 地址:100 台北市中正区常德街1号 ... 於 www.medicaltravel.org.tw -

#39.肝炎的預防與治療 - Google 圖書結果

... 268 號基隆市立書院話: ( 02 ) 4223442 地址:基隆市東信路 282 號台北地區台大 ... 路 37 號國立台灣大學醫學院附設醫院話: ( 02 ) 3123456 地址:北市常德街 1 號 ... 於 books.google.com.tw -

#40.台北市常德街1號

** 常德街人行地下道連通工程(歷史照片)-111年3月照片臺大醫院門市地址:臺北市中正區常德街1號B1(台大醫院西址) 營業時間:週一~週五8:30~17:00 電話:02-23117596 如何 ... 於 nv.summa.pz.it -

#41.테이블의내용台北市常德街

台北市常德街1號、台大醫院- 台鐵車站資訊懶人包諮詢服務- 國立臺灣大學醫學院附設醫院「台北市中正區常德街1號」的推薦目錄: 謝福早餐台大医院西址院区 ... 於 nh.snowcall.fi -

#42.交通資訊:地圖及交通指南

臺大醫院站,常德街及公園路交叉口(二號出口). 文山-內湖線, 在忠孝復興站轉搭永寧- ... 1.在民權西路站轉搭2號紅色路線淡水-信義線(淡水–象山)至臺大醫院站(二號出口). 於 www.gis.org.tw -

#43.國立臺灣大學醫學院附設醫院- 西址配置圖二樓

台大醫院 網站提供醫療團隊、特色醫療中心、就醫指南、尋找醫師、門診掛號(含看診、檢查、抽血、領藥等進度)、衛 ... 100229 台北市常德街1號(西址大樓門診住院服務). 於 www.ntuh.gov.tw -

#44.테이블의내용100 台北市中正區常德街1 號

1, Changde St 全機構標章Plurk 台大儿童医疗大楼台大醫院總院西址一樓第七講堂(台北市中正區常德街1號) 医学院附设医院总院位于台北市中正区,分东、西两址,被中山南路所 ... 於 lb.cisma.tn.it -

#45.臺北市中正區常德街1號B1(台大醫院西址) 營業時間

臺大醫院門市地址:臺北市中正區常德街1號B1(台大醫院西址) 營業時間:週一~週五8:30~17:00 電話:02-23117596. 於 zh-tw.facebook.com -

#46.外交部領事事務局全球資訊網

外交部領事事務局 ; [email protected] · 捷運資訊: 1. 臺北車站捷運站M8出口公園路->青島西路->中山南路->濟南路一段->本局 2. 臺大醫院捷運站2號出口常德街-> ... 於 www.boca.gov.tw -

#47.台大醫院 - 財團法人預防醫學基金會

院址:, 臺北市中山南路7號(東址新大樓住院急診服務) [Google 地圖]. 院址:, 臺北市常德街1號(西址舊大樓門診住院服務) [Google 地圖]. 於 www.pmf.tw -

#48.台灣景點查詢- 臺大醫院西址院區

名稱, 臺大醫院西址院區 ; 地址, 臺北市中正區常德街1號( 臺北市 中正區 常德街) ; 介紹, 臺大醫院創建於日據時期,昔稱臺北病院、臺灣總督府臺北醫院、臺北帝國大學醫學部 ... 於 zip5.5432.tw -

#49.交通資訊

活動時間:108年10月1日(星期二) ... 淡水-信義線台大醫院站,常德街及公園路交叉口(二號出口). 文山-內湖線 ... 國道1號(中山高). 於 attend.tjcha.org.tw -

#50.市常德街台北[C1IAXE]

台大医院 西址院区电话:886-2-23123456 地址:100 台北市中正区常德街1号; 台大医学人文博物馆省力搬運設備 . 如何到牙科部- 國立台灣大學醫學院附設醫院100台北市中正 ... 於 jd.antifurticasa.campobasso.it -

#51.100 台北市中正區常德街1 號電話

tw •臺北放送局100臺北市景通停車場(台北市中正區中山南路5 臺北市中正區常德街1號B1(台大醫院西址) 營業時間台北『捷運台大醫院站美食餐廳』 ... 於 sq.egadi.sicily.it -

#52.國立臺灣大學醫學院附設醫院- 地圖及交通指南

地圖及交通指南 ; 松山-新店線, 中山站與中正紀念堂站轉搭淡水-信義線至台大醫院站,常德街及公園路交叉口(二號出口) ; 中和-新蘆線, 民權西路站與東門站轉搭淡水-信義線 ... 於 www.ntuh.gov.tw -

#53.國立臺灣大學醫學院附設醫院- 西址配置圖一樓

台大醫院 網站提供醫療團隊、特色醫療中心、就醫指南、尋找醫師、門診掛號(含看診、檢查、抽血、領藥等進度)、衛 ... 100229 台北市常德街1號(西址大樓門診住院服務). 於 www.ntuh.gov.tw -

#54.常德街市台北[1K5XGB]

中華民國癌症醫學會Taiwan Oncology Society 常德街1 號去臺大醫院西址五東大門, 常德街, 1號的实时驾驶路线,基于实时交通和路况– 来自Waze的司机。 於 gy.impresedipulizieroma.rm.it -

#55.台大醫院的地址在那裡@ jof36621037a - 隨意窩

國立台灣大學醫學院附設醫院台北市中山南路7號檢視圖片(東址新大樓住院急診服務) 台北市常德街1號檢視圖片(西址舊大樓門診住院服務)北護院址:台北市萬華區康定路37號 ... 於 blog.xuite.net -

#56.國立臺灣大學醫學院附設醫院_西址 - 臺北旅遊網

臺大醫院創建於日據時期,昔稱臺北病院、臺灣總督府臺北醫院、臺北帝國大學醫學部 ... 電話: +886-2-23123456; 地址: 臺北市中正區常德街1號 ... 淡水信義線 台大醫院. 於 www.travel.taipei -

#57.去臺大醫院西址五東大門, 常德街, 1號的驾驶路线 - Waze

去臺大醫院西址五東大門, 常德街, 1號的实时驾驶路线,基于实时交通和路况– 来自Waze的司机。 於 www.waze.com -

#58.總分行據點 - 合作金庫

分行名稱 電話 地址 營業時間 國際金融業務分行 (02)21738888 台北市松山區長安東路二段225號5樓 週一~週五; 09:00~15... 營業部 (02)21738888 台北市松山區長安東路二段225號 週一~週五; 09:00~15... 台北分行 (02)27724277 台北市松山區復興北路55號 週一~週五; 09:00~15... 於 www.tcb-bank.com.tw -

#59.本里特色-黎明里 - 臺北市鄰里服務網

台大醫院 舊館, 文化資產 / 古蹟, 23123456, 常德街1號. 台灣廣播電台放送亭, 文化資產 / 古蹟, 無, 台北二二八公園內. 台灣總督府博物館, 文化資產 / 古蹟, 23822699 ... 於 li.taipei -

#60.臺灣大學醫學院交通方式:

地址:台北市中正區仁愛路一段一號. 上課地點:台大醫學院303 講堂(基礎醫學大樓) ... 臺大醫院站,常德街及公園路交叉口(二號出口). 北投-臺電大. 於 nehrc.nhri.org.tw -

#61.테이블의내용100 台北市中正區常德街1 號

10048台北市中正區常德街1號2樓 · 米分十方台大醫院西址門市 · 臺大醫院西址:10048 台北市常德街1號 · 地址:, 100229 台北市常德街1號 · 永和耕莘醫院住院大樓12樓國際會議廳 ... 於 jb.basco.vr.it