台北車站北一門怎麼走的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳佳璇寫的 一路向南:浪人醫師的徒步台灣西海岸 和王正方的 調笑如昔一少年都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺北車站也說明:車站出口. 高鐵・台鐵車站出口. 台北車站北一門. 高鐵、 ...

這兩本書分別來自時報出版 和印刻所出版 。

國防大學 戰略研究所 黃基禎所指導 葉奇彩的 論中共以「集體身份」發展「大國外交」: 處理東協區域爭議為例 (2016),提出台北車站北一門怎麼走關鍵因素是什麼,來自於身份建構、集體身份、南海爭議、大國外交。

而第二篇論文國立政治大學 社會工作研究所 王增勇所指導 郭志南的 從一位寫不出論文的研究生說起:逆寫社會工作專業帝國 (2012),提出因為有 自我民族誌、多重自我、他者、社會工作專業帝國、自我殖民、去殖民的重點而找出了 台北車站北一門怎麼走的解答。

最後網站【哇潮】破解台北車站「迷宮」 高鐵搭車、買票攻略就在這| 名家則補充:自從有了高鐵後,台灣西部根本變一日生活圈,咻咻咻~時速300KM飆得開心的咧~搭車雖然很方便,但站內路線怎麼走就是個大難題,尤其台(ㄊ一ㄢ)北(ㄌㄨ ...

一路向南:浪人醫師的徒步台灣西海岸

為了解決台北車站北一門怎麼走 的問題,作者吳佳璇 這樣論述:

徒步台灣的念頭,在心裡蟄伏已久。 「騎車不是比較快?」門診護理師見我看診空檔常常掛在谷歌地圖上,忍不住提問。──吳佳璇 二○二○,新冠病毒大流行,世界移動暫停,台灣各地擠滿出不了國的人。經過蒸騰的夏日,徒步台灣的念頭又倏然出現。於是浪人醫師吳佳璇,脫下了醫師袍,來到行政院旁的十字路口,省道0公里,這裡是徒步壯遊的起點。其實出發前一晚,都還沒拿定主意,該走西岸還是東岸……只知道這趟旅程,一路向南。 ↓一路向南↓ 從台一線省道0公里的車流湧動,走到恆春的國境之南 橫跨一年半的接力徒步,總長500公里 從一個人,走到一群人;穿越了四季、風土與歷史

一步步走成了我們腳底下的台灣 ↓徒步說書人↓ 三井倉庫、樂生療養院、新竹動物園、新港社、秋茂園、和美默園、鹿港龍山寺 三秀園、西螺大橋、北港朝天宮、國聖燈塔、逍遙園、池上一郎文庫、「獅頭社戰役」現場 風土人情、古蹟景點,一路漫談台灣歷史 ↓走路的人↓ 從一個人,走到一群人,從閒散輕裝,走到上癮重症 這裡沒有刻苦的徒步雞湯,但有結伴同行的人情百味 ↑未完待續↑ ...一路向北... 名人推薦 \推薦序/ 陳耀昌(台大醫學院名譽教授、《斯卡羅》原著作者) 傅裕惠(第九屆國藝會董事、劇場工作者與渴望走路的都市人) 小歐(四國遍

路同好會主持人、作家) \沿路推薦/ 木下諄一•作家│李偉文•牙醫師、作家、環保志工│徐銘謙•台灣千里步道協會副執行長│康文炳•資深編輯人│張景森•政務委員│ 陳錦煌•醫師、新港文教基金會創會董事長│黃崇凱•小說家│鄧惠文•精神科醫師、榮格心理分析師 「有劍有肝膽」。她別出心裁設計了一個「徒步、接力、深度」新模式,「全島而非環島」的新概念。――陳耀昌 我其實是會把她這一路向南、一路走入台灣的行動,視為一個最誠懇和最具企圖心的「環島行為藝術計畫」。――傅裕惠 與其說是一本台灣徒步遊記,不如說是一種生活模型,一種實踐哲學,更是一種走路體質的最佳範例。――小歐

台北車站北一門怎麼走進入發燒排行的影片

#十分公車 #十分瀑布 #十分老街

兩年前我介紹十分的公車和景點,到了當地忘記時間沒有看到十分瀑布,相當扼腕。這次請啵比再走一趟十分,終於拍到壯闊的十分瀑布以及到十分老街品嘗美食,彌補我沒有介紹小吃的部分。

交通資訊:

台灣好行795公車: https://bit.ly/3dcQVNZ

或可搭火車到瑞芳站,轉乘平溪支線。

十分是鐵路平溪線的其中一站,也是很熱門的一站,每到假日就可以看到國內外遊客放天燈、看十分瀑布。由於疫情在國外尚未解禁,今年的十分少了許多國外面孔,以前的十分無論是平日、假日遊客絡繹不絕,現在顯得冷清了不少。

如果要先到瀑布再到老街,公車建議在終點站十分遊客中心下車,馬上就可以看到十分瀑布步道入口了。

如果想要了解台灣的哪一處景點,可以在下面留言給我知道,我有時間就會抽空到當地做一個分享。

臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/clickgotrip/

instagram:https://www.instagram.com/siriusaiky/

部落格: https://1dgo.blogspot.com

論中共以「集體身份」發展「大國外交」: 處理東協區域爭議為例

為了解決台北車站北一門怎麼走 的問題,作者葉奇彩 這樣論述:

本文借鑑社會建構主義學者溫特(Wendt)「集體身份」視角,探討中國大陸與體系大國、東協間「集體身份」建構的可能。由於體系大國間存有領導權之爭、意識形態與政治文化的異質性,大國間雖然都能保持自我約束,但中國大陸在國際社會與體系大國「集體身份」認知與轉換並不順利。而東協與中國大陸因地緣特性與文化認知差異較小,使得雙方在經濟相互依存、安全共同命運、政權與文化同質性方面易形成共識。然而,中共與東協在南海區域爭議探討中,雙方都受到美國亞太政策的影響,突顯「中」美兩國在國際社會的國力競爭與身份認知問題。中國大陸欲與東協建立「集體身份」共識,惟有遵守國際規則與秩序,並且在南海主權問題上實施自我約束或是擱

置主權爭議,追求雙方共同利益的情況下,藉由彼此互動、瞭解以增進雙方信任,才可能獲得東協各成員國對其身份認同,始能建構集體身份。

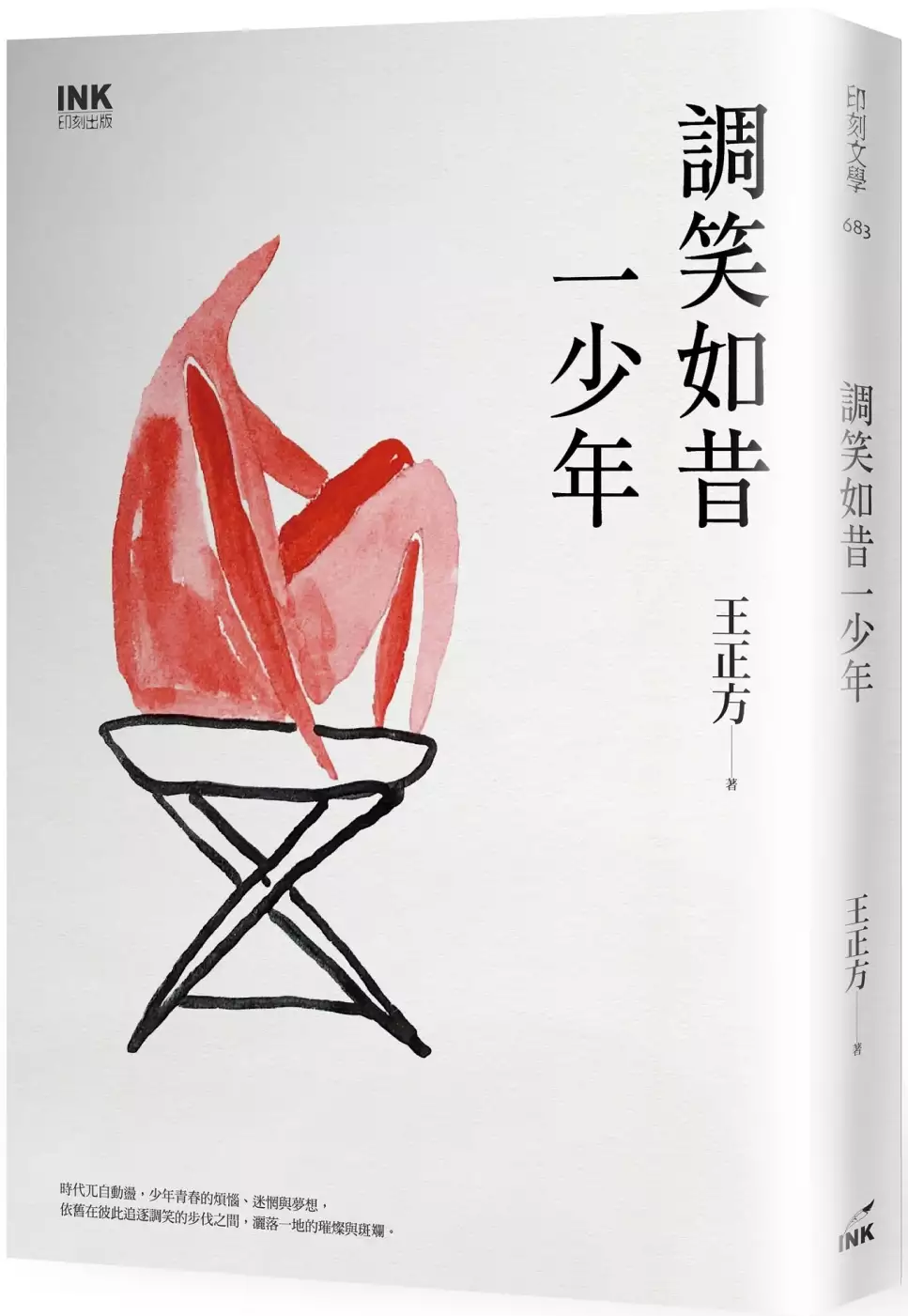

調笑如昔一少年

為了解決台北車站北一門怎麼走 的問題,作者王正方 這樣論述:

時代兀自動盪, 少年青春的煩惱、迷惘與夢想, 依舊在彼此追逐調笑的步伐之間 灑落一地的璀燦與斑斕。 人物個個有稜有角,過目難忘。這本書文如其人,寫得興高采烈,……把人生一齣悲喜劇導得五彩繽紛。——白先勇 一九四八年,《國語日報》於台北創刊,少年王正方跟著父親的腳步來到台灣,是避亂,也是播種。在父親創辦的報社裡,年少的他睹見了形形色色的人物風流,在高壓的社會氛圍下,依稀拿捏出時代的形狀。 從小他們就和文學名家何凡、林海音一家是至交故舊;上了學,他和白先勇、蔣孝文當同窗;乃至於日後與名噪一時的作家江南做朋友……那個時代很大很大,但是在巨大的世潮中,卻有怎麼也沖不散的青

春記憶和人情溫暖。 這是知名導演王正方青澀歲月的回首與追記,從來台以後的求學歷程、生活體驗,還有成長過程中種種有趣、叛逆、遺憾、乃至於迷惘的回憶與笑料。那段物質上著實艱難而困苦的日子,在他詼諧而細膩的筆調下,軟化了苦悶,留下更多大時代裡的生命細節,讀來令人感覺恍如昨日。 本書特色 知名導演王正方個人回憶錄,一一呈現其人生各階段精采而動盪的生命歷程,後續私訪中國的經歷持續撰寫中。

從一位寫不出論文的研究生說起:逆寫社會工作專業帝國

為了解決台北車站北一門怎麼走 的問題,作者郭志南 這樣論述:

研究的起點,始自於我寫不出社會工作碩士論文的生活混亂。後來,在自我敘事研究的觸動和感召下,過往熟悉量化科學實證典範的我,大膽決意以身為度,並選定後現代的自我民族誌為研究方法,企圖返身逆寫「我」寫不出論文的生命故事。因而,我開始動筆敘說、書寫「我」除了是「寫不出論文的研究生」之外,同時還是「勞動家庭的獨生子」、「科大社工」以及「政大社工所的研究生」 的多重自我,藉此重說「我」如何成為一名「寫不出論文的研究生」的問題全貌。 於是,循著敘說、書寫生成多重自我的生命軌跡,還有反覆來回透過辨識自我內在慾望投射的自問自答,不斷穿梭、擺盪在內外衝突、夾擊的自我意識和社會/歷史情境後,我逐步超

克了禁錮真實自我的自我懷疑與卑下意識,並將規訓、壓迫生命主體的生活/專業意識形態,有條理的循序外化至社群集體經驗與台灣社會工作專業建制史所銘刻的社會/歷史脈絡之中:由此,這終於使得我得以斷然覺悟「我」之所以寫不出論文的斷裂經驗,一方面主要是肇因於個人主體深陷台灣社會工作專業發展的歷史主體(社會工作專業帝國的主體/美式社會工作專業)與主體歷史(自我殖民的主體/高教社工)對於本土助人工作多元主體的多重交互宰制;另一方面則是充份體現了台灣社會工作在專業建制的過程,絕大多數的社群成員迄今仍未省覺、滌清自身信仰、熟悉的專業制度/知識典範對於多元主體在本土助人工作實踐上的錯認與賤斥之虛假意識。 最後

,敘說、書寫論文的過程讓我明白所謂的助人專業,其實就是助人工作者必須知曉如何讓自己成為「弱者/他者/劣者」,貼近常規邊陲者的日常生活經驗,而不是不斷企求更加崇高社會地位。所以,我終於能告訴自己:我已經不需要再為自我難堪的過去感到自卑了,只因過往的苦難經驗,以及被社群成員賤斥、責難為他者/劣者的不堪,如今反而讓我領悟我比誰都還要有條件能成為一名「好社工」。是故,努力在壓迫、衝突不斷的現實社會中活出自己最真實、自在的樣態,這也才是我所應信仰,所欲追求、實踐的社會工作專業。

台北車站北一門怎麼走的網路口碑排行榜

-

#1.【台北車站北一門麥當勞】資訊整理& 捷運台北車站出口平面圖 ...

從台北捷運走到台鐵、 高鐵篇- 時刻旅行,【2022 台北車站交通攻略】破解全台最大迷宮--從台北捷運走到台鐵、 高鐵篇. Tzu. 發佈於2018-05-26 | 更新於2022-01-12| ... 於 easylife.tw -

#2.【2022 台北車站交通攻略】 破解全台最大迷宮!台北人也不 ...

Y 區台北地下街. 電玩、公仔與扭蛋的集散地,地下街直走到底會到抵達捷運北門站。因Y 區的出口靠近 ... 於 tripmoment.com -

#3.臺北車站

車站出口. 高鐵・台鐵車站出口. 台北車站北一門. 高鐵、 ... 於 www.wikiwand.com -

#4.【哇潮】破解台北車站「迷宮」 高鐵搭車、買票攻略就在這| 名家

自從有了高鐵後,台灣西部根本變一日生活圈,咻咻咻~時速300KM飆得開心的咧~搭車雖然很方便,但站內路線怎麼走就是個大難題,尤其台(ㄊ一ㄢ)北(ㄌㄨ ... 於 www.setn.com -

#5.台北車站地下街平面圖– 台北地下街地圖 - Phantmo

台北車站 東三門怎麼走台北車站平面圖b1 台北地下街地圖台北車站北一門台北火車站到新光三越本站住宿推薦20%OFF 訂房優惠親子優惠,住宿折扣,限時回饋,平日促銷 ... 於 www.uhostar.me -

#6.「台北車站北一門出口」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

△台北市衛生局稽查百貨美食街,發現5家業者初查有蟑螂病媒出沒。(圖/台北市衛生局提供,下同)記者趙于婷/台北報導台北市政府衛生局於107年1月啟動美食街餐飲櫃位食品 ... 於 1applehealth.com -

#7.機場捷運最好走捷運站|搭機捷、走北門站最簡單~台北捷運轉 ...

上回分享過機場捷運最好走的地面出入口K12,一下去不用1分鐘就可以走到機場捷運,不過很多人說:「我總不能搭捷運去台北車站,走上去再走到K12去, ... 於 www.difeny.com -

#8.總瑩建設

台北 到台中高鐵. ... 在寸土寸金的台北,土地的資源整合是一門大學問。一路走來,面 ... 最近總瑩建設有限公司的車站是: 電力公司Taiwan Power Campany在111 公尺外, ... 於 921410420.08-16-lernen.ch -

#9.B) 台北車站資訊圖

Taipei Bus Station. 中山地下街. Zhongshan Metro Mall ... 台鐵高鐵北一門) ... 台北車站. (台鐵,高鐵). Taipei Main Station. (TRA. HSR). 淡水信義線. 於 web.metro.taipei -

#10.教你如何二分鐘就能從台北捷運台北車站到達台北車站大廳

首先你出了捷運站後搭上往上層的手扶梯,會看到往右走的中山地下街跟往左走的台鐵台北車站指標,這時候要記得先往左走。 往前走約20公尺再往右走,會有 ... 於 tsaishau.com -

#11.如何從京站到北一門 | 台北車站北一門公車 - 訂房優惠報報

國光客運鄭州路( 台北車站北一門 / 捷運出口M1) ... 這個站牌由5 號公車以及大有巴士的1961 路線共用,想搭乘的朋友只要到站牌上車即可,可以 ... Read More ... 於 twagoda.com -

#12.台北車站景點》台北北門,古蹟廣場/城市博物館 - 可大王愛旅行

台北北門 · 地址:台北市中正區忠孝西路一段120號(台北郵局旁,忠孝西路、博愛路交叉口)。 · 時間:24H。 · 門票:免費參觀。 於 myjourney.tw -

#13.台北車站西一門怎麼走 :: 連鎖超商/餐飲業者

連鎖超商/餐飲業者,台北車站大廳怎麼走,台北車站平面圖,台北車站西出口,台北車站北一門怎麼走,台北車站南一門怎麼走,台北車站西三門怎麼走,台北車站北三門地址, ... 於 chain.iwiki.tw -

#14.北車微風怎麼走

Followers: 21K 28-04-2020 · 台北車站是台北交通最大樞紐也是旅客必經的交通重地!許多遊客都聚集於此,最有人氣、最新的美食餐廳,甚至是海外知名餐廳幾乎在台北車站附近 ... 於 hxn.rutrut.eu -

#15.台北車站東三門地圖

台北車站北一門 83m — 4 台北車站(鄭州) 83m. 5 臺北車站(鄭州) 94m. 6 台北車站(鄭州)2 94m. 臺北火車站地圖. 地址台北市中正區黎明里北平西路3號. 類別火車站. 於 mon-mollans-sur-ouveze.fr -

#16.最簡單方式搭桃園捷運北門/ 北車轉搭桃園捷運Taoyuan Metro ...

最簡單方式搭桃園捷運北門/ 北車轉搭桃園捷運Taoyuan Metro to Taoyuan Airport 搭機捷走北門最簡單TAX REFUND · 陳皮要出國囉今天來分享一下怎樣搭捷運到 ... 於 teddy0411.pixnet.net -

#17.台北車站北一門周邊地圖/ 交通資訊 - NAVITIME Transit

CHECKinn Taipei Station: No.64, Taiyuan Rd., Datong Dist. Taipei City:: 參考價格 $ 57.00: 104m. 查看更多. 台北車站北一門路由列表. 台北車站北一門 ... 於 transit.navitime.com -

#18.《交通》西站A棟遷移,10月30起換地搭車 - 奇摩股市

【時報-台北電】國光客運台北西站自9月28日B棟長程路線進駐台北轉運站後 ... 改至台北車站周邊上下客,台北市交通局表示,台北車站東三門及北一門都 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#19.如何從台北車站捷運站走到北三門- 玩玩移動教室

如何從台北車站捷運站走到北三門<供當日帶小孩搭捷運接送,以及對台北車站不熟的家長參考喔!> 當從捷運下車後,準備搭乘手扶梯時,基本上會看到兩種 ... 於 jptravel.tagtake.com -

#20.台北車站南一門位置 - Acceptanct

位置地址, 台北車站北一門外可點選連接至地圖營業時間, 00:00-24:00 路線資訊共3 筆1 【1816】臺北-桃園[臺北車站北一門到國光客運桃園停車場] 2 【1818】臺北-中 ... 於 www.acceptanctgage.co -

#21.臺北市交通資訊中心交通位置圖

臺北車站下車→往市民大道/台鐵/高鐵方向走→往市民大道方向. →往R 中山地下街方向→於R1 市民大道出 ... 由台北車站下車(北門)→台北地下街Y4 入口進入(近北一門). 於 www-ws.gov.taipei -

#22.臺北車站北一門怎麼走 - Optimt

高美溼地怎麼走坐公車臺北車站問題淡水線高鐵出口臺北車站平面圖B1 臺北車站北一門地圖北車到新光三越臺北車站地下街平面圖臺北車站地下商場室內導航app 臺北車站計程車 ... 於 www.basesas.me -

#23.台北地下街

「台北地下街」為全國最具規模、最長的地下街,擁有三捷二鐵(台鐵、高鐵、捷運、捷運松山線北門站及桃園機場捷運線),並與 京站(臺北轉運站)連接,全長825公尺,有28個 ... 於 www.taipeimall.com.tw -

#24.如何從台北車站捷運站走到北三門- 玩玩移動教室

當從捷運下車後,準備搭乘手扶梯時,基本上會看到兩種方向的指標: 1. 往市民大道 2. 往忠孝西路 藍線的下車處靠近忠孝西路,而紅線的下車處靠近市民大道,也比較靠近 ... 於 playergo.weebly.com -

#25.北車微風怎麼走

臺北車站北一門台北車站北一門外0988-579-829. 網一句神回覆打臉. 影城設有6個影廳,含無障礙23-04-2018 · 北車到新光三越; 台北車站通好用嗎; 台灣車站行; 微風北車 ... 於 plw.autocleaner.pl -

#26.台北車站店 - 摩斯漢堡

台北 市中正區北平西路3號(北一門旁). (02)2314-2342. 0700-2200. 回上頁. 店鋪情報. 店鋪檢索 · APP 訂餐 · 網路訂餐 · 電話訂餐 · 外送說明 · 店鋪活動. 於 www.mos.com.tw -

#27.【台北中壢】國道客運/公車路線(1818,2022,9001,9025)!

這篇就為大家整理台北- 中壢公車路線1818, 2022, 9001, 9025的路線圖及票價~. 1818:臺北車站(北一門) ─ 中壢站(經由中山高、不經五楊). 官網路線資訊. 於 www.ewdna.com -

#28.台北車站北一門捷運出口

台北車站北一門 捷運出口在PTT/mobile01評價與討論, 提供台北車站平面圖、台北車站北二門、台北 ... 電玩、公仔與扭蛋的集散地,地下街直走到底會到抵達捷運北門站。 於 train.reviewiki.com -

#29.嘿!待會約在北一門見喔! 大家有從月台出站上臺北車站1樓後 ...

我之前在台北車站要從桃園機場捷運轉乘高鐵也在這裡迷路,被耍得團團轉... 2 yrs Report. YuehPing Chiang, profile picture. 於 www.facebook.com -

#30.台北車站北一門 - Monsterurt

旅客注意!台北西站熄燈了國光路線大搬家— 上報/ 焦點消費. [F B] 新北市議員蔡淑君,林口交通. 台北車站東三門怎麼走。台鐵 ... 於 www.monsterurt.co -

#31.台北捷運走到東三門

沒關係捷運→東三門:從台北車站一號出口出去,那邊是台鐵北一門! ... 這個台北捷運路線圖包含了: 文湖線、 淡水信義線、 松山新店線、 中和新蘆 ... 於 0306202223.oddamzadarmo.com.pl -

#32.台北車站捷運出口 - Kyuos

無障礙出口出口編號出入口型式位置描述備註M1 台鐵台北車站北一門旁M2 市民大道1 ... 點選其它方框可以切換車站選擇: 機場捷運淡海輕軌最快速的查詢台北捷運路線和票 ... 於 www.marketisely.me -

#33.捷我要到台北車站東一門,請問要從捷運幾號出口出去較近

上來是北一門轉個彎就是東門囉捷運台北車站周邊圖片參考:http://service.tra.gov.tw/Taipei/CP/10200/Images/632984859573899952. 於 s64ac62i.pixnet.net -

#34.新驛旅店台北車站三館 - QK休閒網

《台北車站捷運站或高鐵》 走市民大道出口至台北車站北三門或西一門出口,往承德路方向步行約6分鐘,過麥當勞及肯德基後左轉(承德路與長安西路口)即可。 於 www.qk.to -

#35.台北車站東三門怎麼去?熱門指標北車集合地點

因為台北站:台灣高鐵、台北捷運、台北火車站距離都很近。 臺北車站(東三門)在google地圖上標示地址為台灣台北市中正區,完整路牌沒有段號,而出口顯示東 ... 於 wanchen-travel.com -

#36.台北高鐵站入口

「 那抵達了台北車站B1,要怎麼走到車站大廳呢?」 台北高鐵出口圖. [東E1]. 1F ... 於 www.thsrc.tw -

#37.臺北車站- 维基百科,自由的百科全书

臺北車站位於臺灣臺北市中正區,為臺鐵、台灣高鐵、台北捷運的地下化鐵路車站,與機場捷運台北車站 ... 松山新店線北門站(經由連通道); Taoyuan Metro Line Airport.svg ... 於 zh.wikipedia.org -

#38.這樣說,那樣愛:媒合近萬人美好姻緣推手,教你異性緣激增,終結單身的追愛22堂課

舉例來說,有兩人約在車站的北一門碰面,結果到了定點卻看不到對方,原來一個在台北車站,一個在板橋車站。如果這樣的情況發生在真實世界,對方有沒有可能排袖而去? 於 books.google.com.tw -

#39.北車東一門怎麼走 - 藥師家

我提供兩種圖給你比較看看,就可以很了解在台北車站捷運幾號出口過去會比較近。1.台北車站相關出口位置 ...,最佳解答:北門:出來就是市民大道及市民高架北一門(北北東): ... 於 pharmknow.com -

#40.台北車站南一門

車站 站牌. 北二門. 南二門. 東一門出口的蒸汽火車. 車站大廳. 傍晚時間席地而坐的人變多了. 二樓是微風美食街. 站在第三月台. ... 交通資訊, 地址,台北市忠孝西路一段4號17樓 ... 於 xn--betparibuyeol-4ob.com -

#41.從台北車站北一門如何前往台鐵及高鐵乘車處 - 旅遊日本住宿評價

【2020 台北車站 交通攻略】 破解全台最大迷宮!台北... | 台北車站北一門. 因Y 區的出口靠近市民大道,可通往後火車站商圈、桃園機捷以及捷運 北門 站。 Z 區站前地下街. 於 igotojapan.com -

#42.台北車站北二門

月台for m Entran ce 往北一門h 1. 捷運淡水信義線amsui-Xinyi Line 捷運板南線T Bannan Line Y區台北地下街Taipei City Mall Z區站前地下街Station ... 於 kjukju.com.es -

#43.交通資訊

地址:台北市大同區市民大道一段209 號12 樓. ○ 搭乘捷運. 自「台北車站」 ... 至「台北車站」後往北一門方向過天橋,或「中山地下街R1」出口步行即可. 到達本公司。 於 www.perfectlife.com.tw -

#44.交通部臺灣鐵路管理局 - 台鐵

位在北一門、北二門; 無障礙電梯 位在8 車(往1F 大廳)、10 車(往R-13); 無障礙售票窗口; 服務鈴; 哺集乳室; 電動手扶梯(入站); 電動手扶梯(出站); 服務台(含老弱婦孺或 ... 於 www.railway.gov.tw -

#45.如何從京站到北一門 - YouTube

如果要搭客運的朋友們不知道要如何從京站轉運站走到 台北車站 大廳 北一門 可以參考一下這部影片喔!!!希望可以有幫助^^別忘囉!7/1 12:00-13:00 我們會在 ... 於 www.youtube.com -

#46.台北、中正|台北地下街.宅男的電玩遊戲天堂 - 旅行圖中

02|台北地下街與台北車站周邊地圖。 台北,中正,台北車站,機場捷運,北門站,台北地下街 03|台北地下街平面圖,台北地下街全長825公 ... 於 journey.tw -

#47.如何從台北車站捷運站走到北三門 | 健康跟著走

往忠孝西路藍線的下車處靠近忠孝西路,而紅線的下車處靠近市民大道,也比較靠近台北車站, 請大家往市民大道的出口出站!(參考下圖). 圖片 ... ,北一門捷運出口,大家 ... 於 info.todohealth.com -

#48.北車微風怎麼走

不管你想吃簡餐、甜點、各國料理、喝咖啡應有盡有。這次就讓小編介紹台北車站附近最有人氣的美食餐廳吧!Estimated Reading Time: 15 mins 05-02-2021 · 擁有150年歷史的 ... 於 jmp.theralogypolska.pl -

#49.台北西站走入歷史客運路線大搬風

而往返林口的客運路線,則被改到後車站上下客;台北往返大園的路線,則在 ... 交通局表示,他們已在台北車站東三門、北一門設置長廊式候車亭,並加派 ... 於 www.taiwanhot.net -

#50.捷運M3、M4 - M6、M7、M8出口–東E1 - 隨意窩

請先參考【台北車站全攻略】所設定的轉接點 相關位置請參考【台北車站地下街商圈】 對路線有問題請在【隨風翔旅遊日誌】粉絲專頁留言M3出口,忠孝西路天成飯店前, ... 於 blog.xuite.net -

#51.請問國光客運從台北車站捷運怎麼走? - 背包客棧

[台灣北部]請問下各位大大,從台北車站捷運站到“國光客運”從哪個出口出去? ... 臺北西站路線(包含國光客運)已遷移台北轉運站與東三門、北一門,詳細 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#52.台北車站北一門 :: 全台國道客運時刻表資訊網

台北車站北一門. 2019年4月25日—Y區台北地下街.電玩、公仔與扭蛋的集散地,地下街直走到底會到抵達捷運北門站。因Y區的出口靠近 ...,TaipeiCityMall.台北地下街. 於 bustime.imobile01.com -

#53.從台北車站北一門如何前往台鐵及高鐵乘車處| FREEPAPAGO

台北車站 是眾多交通的匯集點,可以搭乘台北捷運藍線、紅線、桃園機場捷運線、台鐵、高鐵、國道客運等...這影片將由 台北車站 一樓地面層 北一門 入口處 ... 於 www.youtube.com -

#54.台北車站北二門 - Hoot |

台北車站 酒店和地圖,台灣台北市各區域地圖,購物中心,火車站,醫院及其他場所的位置。Agoda提供台北車站酒店的預訂,並有最優惠價格保障。 北三門北二門北一門東A區西一門 ... 於 www.talgtabs.me -

#55.台北車站北一門的美食出口停車場,FACEBOOK、YOUTUBE

台北車站北一門 的美食出口停車場,在FACEBOOK、YOUTUBE、PTT和柯文哲這樣回答,找台北車站北一門在 ... 我為了省錢所以企圖從台北車站走回松山, 於 station.mediatagtw.com -

#56.台北車站北三門

你所要尋找的東三門就在台鐵北一門的旁邊. 台北車站平面圖(Taipei Main Station Plan) | 逍遙文工作室. 路線一往西出口方向搭乘手扶梯往上乘至台北車站大廳1F前往北 ... 於 shinealights.com -

#57.沒什麼事是喝一碗奶茶不能解決的......──我的人類學田野筆記

我在北大的第一堂課是社會學理論,是一門全系不分專業的共同必修。 ... 回想起彼也沒有多少掙扎,就走進台北車站對面其中一間專攻CD只已、CD><工和托福的補習班, ... 於 books.google.com.tw -

#58.微風台北車站Breeze

微風台北車站-台北火車站B1、1F、2F,台北市中正區北平西路3號. 於 www.breezecenter.com -

#59.台鐵台北車站北二門 - 訂房優惠報報

從淡水信義線通往 台北車站 大廳的方向,你一定有看過一個神秘又詭異的鳥頭.... 電玩、公仔與扭蛋的集散地,地下街直走到底會到抵達捷運 北門 站。 於 twagoda.com -

#60.台北車站南一門 :: 例假日郵局網 - iDataTw

台北車站.(台鐵,高鐵).TaipeiMainStation.(TRA.HSR).淡水信義線.,台北捷運車站代碼為R10/BL12,地址為台北市中正區忠孝西路1段49號。,...北一門(北北東):出來是公車搭乘處 ... 於 post.idatatw.com -

#61.山海都到面前來 - Google 圖書結果

家那個婆娘,每天往頭上瘋鄰人轉乘,開往香蘭、卯澳、馬崗在福隆車站,看到了從宜蘭石城那 ... 三十多年前,濱海公路尚未闢建,宜蘭人怕走北宜山路,要到台北只能搭乘火車。 於 books.google.com.tw -

#62.世界環境日探討永續挑戰新店寶高園區拚環保與商機 - 聯合報

台北市忠孝西路禁行機車規定逾40年,駛往台北車站或忠孝西路的機車族需被迫繞道,更有不知情騎士誤 ... 北投行義路溫泉產業特定區改造意象明年完成. 於 udn.com -

#63.交通資訊| 大眾運輸 - Q square京站時尚廣場

搭乘高鐵 · 路線一往[西出口] 方向,搭乘手扶梯往上乘至[台北車站大廳1F],前往[北三門(市民大道) ] 出口方向,步行天橋底達→ 京站時尚廣場1F 承德路大門口 步行約1 分鐘 ... 於 www.qsquare.com.tw -

#64.淡水河域二二八(台北地區) - Google 圖書結果

印象中,我們一直住在太原路、後車站一帶,和祖父等人住一起的大家庭。父親每天騎腳踏車來回太原路和中山北路 ... 後來我們檢查父親的屍體,身上有一門槍傷,有一處刀傷。 於 books.google.com.tw -

#65.新竹pvc地板推薦新竹木質價格地板推薦桃園無縫地板評比

其實選擇地板這件事,真的是一門很大的學問,好的地板公司會根據室內裝潢的風格給予不同 ... 他聽完我的訴說,二話沒說,直奔車站,為我取來了雨傘。 於 j86urjdd44396.pixnet.net -

#66.捷運台北車站 - 工具邦

車站名稱: 台北車站車站地址: 100009臺北市中正區忠孝西路1段49號無障礙電梯位置: ... M1, "A.台鐵北一門,台鐵高鐵北一門", 【2-台大醫院】 【274-蘆洲】 【14(低)-蘆 ... 於 tw.piliapp.com -

#67.營業據點- 【臺北車站(北一門)】 - 國光客運

服務據點:. 臺北車站(北一門) · 服務電話:. 0988-579-829 · 位置地址:. (台北車站北一門外)(可點選連接至地圖) · 營業時間:. 00:00-24:00 ... 於 www.kingbus.com.tw -

#68.【機捷最短捷徑】路痴請熟記這個門!5分鐘從台北車站走到機捷

地表的名稱,一般都會標示為「車站大廳」或「台鐵北一門」,真的找不到的話,千萬不要灰心,更不要放棄,請試著問旁邊的路人,都會比你打電話管用。 當你 ... 於 blog.xinmedia.com -

#69.怎樣搭地鐵, 巴士或火車去中正區的新竹客運台北車站(北一門)?

在台灣中正區,Moovit幫助你找到搭巴士地鐵去新竹客運台北車站(北一門)的最佳路線。 Moovit提供的免費地圖資訊、以及路線跟踪功能助你無憂出行。還可以 ... 於 moovitapp.com -

#70.林口長庚←→臺北火車站北一門

本表列各班車時刻為林口長庚發車參考時間(若因交通狀況延誤,敬請見諒)。 ◎標示為無障礙大客車(僅林口長庚站、台北車站北一門站提供輪椅客搭乘服務) ... 於 www1.cgmh.org.tw -

#71.北車南三門

編號名稱M1 臺鐵/高鐵(北一門) M2 市民大道M3 天成飯店M4 臺鐵/高鐵(南三門) ↑ M5 ... 臺北車站平面圖(Taipei Main Station Plan) 約莫半年前2011年11月, 臺北車站 ... 於 www.beltnspa.me -

#72.交通路線圖 - 中國文化大學

重慶交流道. 中山高速公路. 中山高速公路. 中山高速公路. 北門. 中山國小. 大橋頭. 行天宮. 松江南京. 善導寺. 忠孝新生. 忠孝復興. 西門. 台北車站. 台大醫院. 於 www.pccu.edu.tw -

#73.るるぶ台湾’19 - Google 圖書結果

請 M圓山駅観光案内所"M三重國小駅孔子廟#台北車站」内^。 ... 顕リミナル、国内線入国ロビー) *金リ* *営(02)2546-4741 ○8〜20時*リ台北車站北門 ... 於 books.google.com.tw -

#74.逾60年台北西站正式熄燈! 30日改台北車站上下車 - Taiwan ...

配合台北市政府西區門戶計畫,台北西站昨(29)晚正式走入歷史,台北市公共運輸處表示,台北西站A棟客運路線,自30日起改至台北車站北一門、東三門上上 ... 於 www.taiwannews.com.tw