台中 果樹苗的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊逵寫的 綠島家書:沉埋二十年的楊逵心事 可以從中找到所需的評價。

另外網站瀚苗果樹苗園Han Miao.: 線上購物也說明:新興果樹(夯)查看本類別所有產品 · 泰國山竹. 山竹稼接苗水果之后定植約4~5年開始開.

國立臺灣大學 人類學研究所 呂欣怡所指導 黃士玨的 檸檬的社會生命史:從屏北到跨國的農作、風土品牌與飲食消費 (2020),提出台中 果樹苗關鍵因素是什麼,來自於農村經濟、物質性、商品流通、飲料消費、風土品牌。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 地理學系 張峻嘉所指導 洪承鈞的 大湖草莓的社會資本與地方符號之研究 (2013),提出因為有 大湖、草莓、社會資本、社會網絡、地方符號的重點而找出了 台中 果樹苗的解答。

最後網站臺中市政府農業局市民領苗資訊則補充:... 綠色環境給付專區 · 友善環境專區 · 農機輔導專區 · 台中蜂華專區 · 作物生產專區 ... 2、代領不同戶籍父母、子女、夫、妻:領苗需帶戶口名簿.

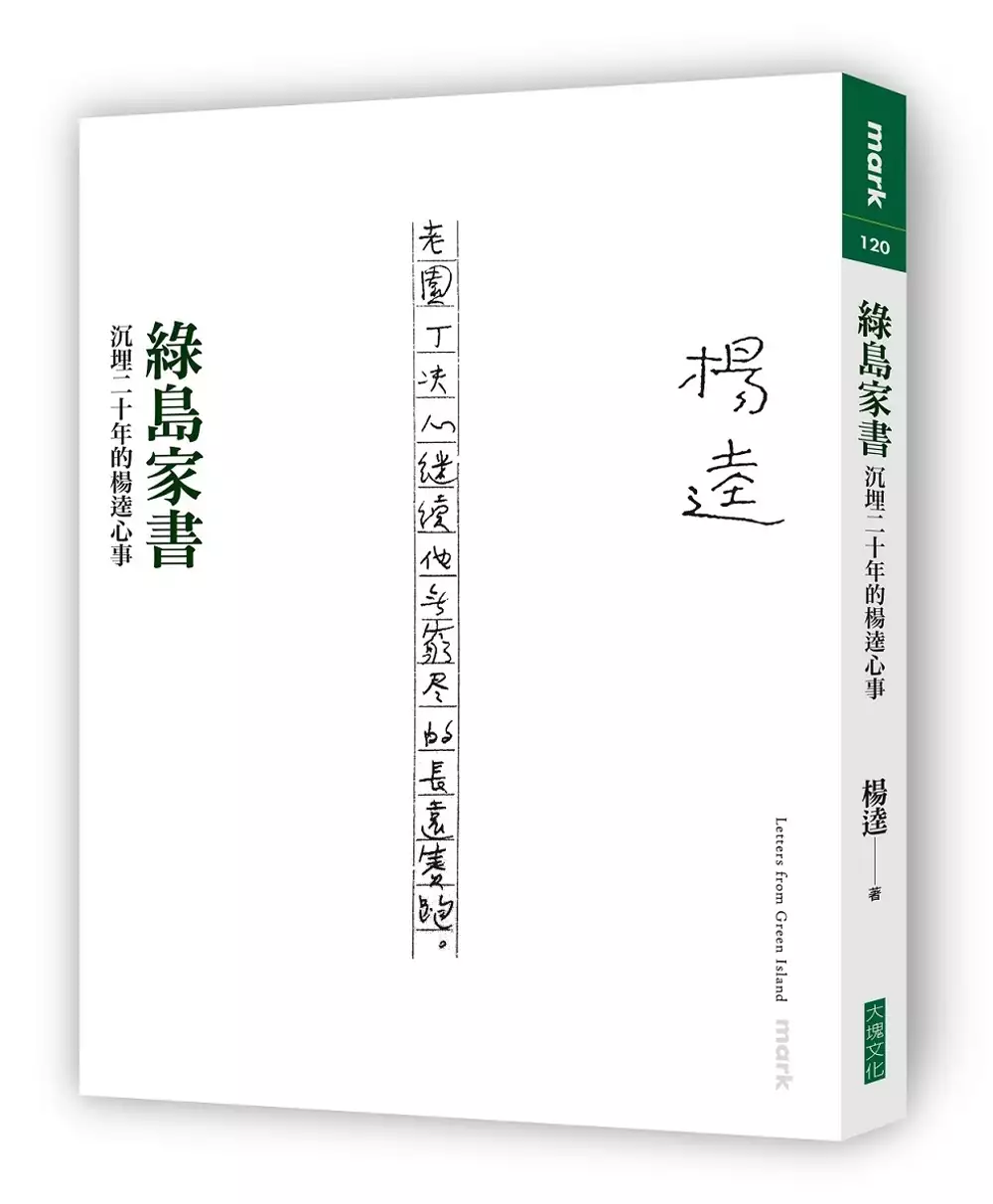

綠島家書:沉埋二十年的楊逵心事

為了解決台中 果樹苗 的問題,作者楊逵 這樣論述:

在火燒島上,在孤獨之中,楊逵在簡陋的筆記本一字一句印刻他與家人的想像的對話。 作家楊逵1949年因發表〈和平宣言〉,短短六百多字卻換來十二年的牢獄之災,但楊逵一直未曾就他在綠島服刑的遭遇和生活有過任何埋怨或言說。我們看到的是瘦削的楊逵在營區中跑五千公尺,在獄中的新生月刊繼續寫作……。楊逵的家書是他繫獄綠島期間,寫給家人(葉陶和五個子女)卻未能寄出的信稿,他不怨天尤人,絮絮叨叨地流露一個父親對子女的關愛。對於飽嚐家變的家人,對於被迫休學的孩子,楊逵擔心一家四散,原本就貧窮的家,要如何面對生活的困境和沉重的壓力。他以溫暖的書信鼓勵、勸勉年少時就失去青春夢想的孩子,期盼他們要有樂觀的精

神,攜手扶助走過這一段悲苦的日子。 在綠島的思想管訓中度過漫長的晨昏日月,楊逵以肥皂箱當書桌,不停地閱讀、思考、寫作。這些獄中家書原本是寫在25K的橫條筆記本上,一直等到楊逵過世一年後,才由有心人將它送交他的家人手中,這些未能寄發的信稿,沉埋二十年的楊逵心事,讓人感受到這位生命勇者陽光般溫暖的愛。 名人推薦 楊建、向陽、吳叡人、楊翠專文推薦 這批家書所涵括的時間斷限是從民國四十六年到四十九年,內容則是對留身在台灣本島、而處在窘困的生活環境中的家人予以勸慰和激勵。這些家書絕大部分未曾寄發,我乍一接到,當晚挑燈夜讀,前景舊事紛紛湧來,可以想見父親在當時嚴格的通信

字數限制下,不能如願地將這些關愛寄達家人手中的悲憤之情……――楊建 《綠島家書》是楊逵先生繫獄綠島期間寫給家人、而絕大部分未能寄出的信稿。這些信中流露了一個父親對子女的關愛,居然要等到這個父親離開人世後,才被他的子女及家屬所讀到。不能不說是人間一大憾事。――向陽 在火燒島上,在孤獨之中,楊逵靠在勞動改造的菜園裡的肥皂箱上,在簡陋的筆記本一字一句細密地、綿密地、稠密地印刻他與家人的想像的對話,包含著懺悔、叮囑、鼓舞、責問與指引,刻印一種無法分享、無從交流的溫柔與摯愛,刻印一種執迷的、終生不悟的熱情──刻印一種沒有根據,無須根據,無法證明,不證自明的,只要人活著,只要人渴望活下

去,就會從靈魂深處迸發出來的,叫做「希望」的東西。然後我才發覺,和楊逵擦身而過三十三年後,我終於好像看懂了他那「似溫馴而又不太溫馴」的,謎樣的溫暖笑容的意義。――吳叡人 白色恐怖時期的殘酷、禁錮與驚恐,奪去了許多人的青春與夢想,粉碎了他們的幸福生活。政治受難者的苦痛不言可喻,受難者家屬的悲情,更是一生都無法卸下的馱負。對於事件當時尚仍年幼的受難者家屬而言,苦難,一如魔樹的種子,從童幼年就深深植入他們的肉身與靈魂,發芽、長大、盤踞不去,霸道地成為他們生命的一部分。――楊翠

檸檬的社會生命史:從屏北到跨國的農作、風土品牌與飲食消費

為了解決台中 果樹苗 的問題,作者黃士玨 這樣論述:

當今的農村經濟在商品化的過程中,逐漸轉向多樣化、技術和資本導向的生產型態。早期人類學研究農村多著重在地方社會交錯的紋理樣貌,強調地緣、親屬與地方政治的生活樣態,我們可以如何不同於地方社會的框架,重探當代農村經濟?我認為以「物的社會生命史」概念,來探索作物在地方農村和消費市場的流通過程,有助於拼湊一套跨越在地與市場間的農村經濟樣態。我以屏北地區的檸檬為案例,探討檸檬對於農民、地方鄉鎮、消費的意義。檸檬的大眾消費多是以果汁飲料或是餐飲配菜的型態,相較其他直接食用的水果(如蓮霧、芒果等)注重它的甜味層次,檸檬多是以酸的基本味覺元素來為飲食提味。對農民來說,檸檬這種多年生與採收期長的果樹,雖然不是高

經濟價值作物,但是在勞動力有限和身體老化的勞動條件下,它是個技術性不高且穩定收入的作物選項。檸檬高度集中種植在屏北地區,而其中九如和竹田逐漸發展地方檸檬獨特性的價值論述,舉辦節慶期盼增加知名度,來為檸檬產業增加地方價值。我從兩部分探索:風土環境的獨特性論述,以及兩地舉辦檸檬節的過程,來探討它在風土和品牌的加值效果上的意義有限。我比照節慶與地方特產的民族誌,指出檸檬的商品消費意義外在於屏北農村,加上種植的鄰近鄉鎮之間的檸檬農產差異性不強,使得檸檬的意義建構難以從區隔鄉鎮產地來產生效果。因此,我追索台灣戰後消費檸檬的歷史過程,來認識大眾如何理解並賦予價值。我釐清檸檬早期是為一種酸味,在一九八〇年代

的飲料業中才看見逐漸以濃縮原汁添加在飲料中,在那之前多是以人工香料方式來取代檸檬本身。當它被當作果汁的範疇後,它的營養價值和真實添加逐漸受到消費者關注,且伴隨著食安危機中激發大家重視營養和健康價值。最後,我認為能夠轉譯地方農村生產與消費市場價值的關鍵在於農村的合作社組織。合作社作為一個收購農民的產銷單位,在加工榨汁、契作收購與輔導用藥上分別調節了市場供貨模式、以保證收購價的模式避免農民在面對市場波動時放棄種植、連結消費者的健康價值與管理農民的生產慣習。這使得合作社得以建立穩定通路、擴張銷售範圍與確立檸檬生產穩定度的商品鏈。

大湖草莓的社會資本與地方符號之研究

為了解決台中 果樹苗 的問題,作者洪承鈞 這樣論述:

大湖鄉為臺灣的草莓之鄉,其草莓種植面積與總產量皆遠高於其他鄉鎮,提到大湖便會想到草莓,「大湖」二字儼然形成一種符號,指向草莓。過去多從氣候環境的角度討論大湖鄉的區位優勢,然而這樣的論述並無法解釋與其氣候環境相近的鄉鎮為何無法成為另一個草莓之鄉。本研究以鑲嵌於地方社會中的社會資本及社會網絡做為取徑,討論大湖鄉如何與草莓產業產生連結,並從其田間管理及運銷通路來討論其在產銷環節上的優勢,最後以符號論述的角度看大湖的地方社會如何將「大湖」二字符號化,並從中壟斷對「草莓」的論述權,使其成為在草莓生產及符號論述中皆無法被取代的草莓王國。 本研究的研究成果如下:(一) 透過緊密的社會互動與交流,大湖

的草莓農得以擁有穩定的生產要素供應輔助草莓產業發展;(二) 利用歷史脈絡、產量及規模脈絡、產銷網絡脈絡及休閒農業脈絡,大湖擁有了對草莓的壟斷性宣稱,再利用恆常、日常、非恆常亦非日常的符號意象強化物,使得「大湖」的所指直指「草莓」;(三) 利用社會網絡,大湖草莓農得接觸其所需要的生產要素,亦可擴散對於草莓的符號論述;利用社會資本,使大湖草莓農降低生產要素取得及擴散符號論述的困難,社會網絡及社會資本的運用,有助於大湖草莓農經營其草莓產業。

台中 果樹苗的網路口碑排行榜

-

#1.華順農園, 線上商店| 蝦皮購物

華順農園-果苗、多肉植物零售/批發: ○門市地址台中市大里區東湖路”36號對面空地” ... 貨到付款○果苗/果樹苗: —賣家宅配本島運費150/1箱,1箱可裝黑盆果苗6~8棵或 ... 於 shopee.tw -

#2.水保局在農村慶祝豐收舉辦紅酒音樂祭派對 - HiNet生活誌

記者陳愛金/ 台中報導[廣告] 請繼續往下閱讀每年秋冬之際,外埔農村以紅酒 ... 的即是在地所釀造的高品質紅酒,除此之外,在地的客家文化、果樹與花海 ... 於 times.hinet.net -

#3.瀚苗果樹苗園Han Miao.: 線上購物

新興果樹(夯)查看本類別所有產品 · 泰國山竹. 山竹稼接苗水果之后定植約4~5年開始開. 於 www.xn--hdst89am2b71ik9zca.tw -

#4.臺中市政府農業局市民領苗資訊

... 綠色環境給付專區 · 友善環境專區 · 農機輔導專區 · 台中蜂華專區 · 作物生產專區 ... 2、代領不同戶籍父母、子女、夫、妻:領苗需帶戶口名簿. 於 www.agriculture.taichung.gov.tw -

#5.果樹苗推薦-在PTT/IG/網紅社群上服務品牌流行穿搭-2022-08 ...

李家果苗黃金無子砂糖橘4吋半盆嫁接苗高度70-90元單價140元特價130元超商一箱最多裝2顆宅配8棵. $130. 已售出304. 嘉義縣梅山鄉· 李家果苗金傲芬無花果苗6吋盆高壓苗 ... 於 apparel.gotokeyword.com -

#6.彰化台中草皮買賣,種苗買賣,果樹苗買賣 :: 合法西藥販賣商

彰化台中草皮買賣,種苗買賣,果樹苗買賣. 大興隆種苗園位於彰化田尾鄉,種苗園藝買賣數十年,在彰化田尾公路花園建立良好口碑,永靖鄉、田尾鄉都有大小型苗圃,種植總 ... 於 medicine.iwiki.tw -

#7.華順農園

目前靠接苗上有的已經開花或結小果囉,皮薄肉質細膩,清脆多汁,是棗子界明星品種之 ... 華順農園-果苗、多肉植物零售/批發: ○門市地址台中市大里區東湖路”36號對面 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#8.農友種苗股份有限公司—提供專業蔬果種子、花卉種子、農業資材

彰化台中草皮買賣,種苗買賣,果樹苗買賣,花卉買賣- 大興隆種苗園. ... 從現在起開放南屯及后里兩個苗圃區, 20170208 台中苗圃小樹苗歡迎民眾免費領苗瀚苗果樹苗園Han ... 於 passna.tetedail.fr -

#9.嘉大植物醫學系培訓植物醫師研究生竹崎開講與柑農交流- 生活

嘉大植醫系副教授林明瑩(左)向果樹產銷班班長吳瑞權(中)解說柑橘果實發生的病蟲害。(嘉大提供). 不用抽不用搶現在用APP看新聞保證天天中獎點我 ... 於 news.ltn.com.tw -

#10.台中一號芒果苗

勿直接下標台中一號芒果超甜台中一號樹苗盆栽嫁芒果樹芒果苗台中1號台中壹號台蜜一號路邊攤俱樂部300 台中立力花園四季芒果果樹盆栽成株結果芒果樹苗一 ... 於 324128081.tattoostar.fr -

#11.果苗生產買賣 - 永吉種苗

果苗 買賣,水果苗買賣,果苗批發買賣,水果種苗批發買賣,自然的呼吸美化空間,綠化環境永吉提供最優質的苗木批發價格,永吉種苗園從事苗圃園藝相關工作經驗達二十餘年, ... 於 www.0935258725.com -

#12.八角農園| 台中超狂花市,觀葉植物、多肉植物、季節花卉等 ...

戶外區已多年生植栽為主,八角也有果樹苗可以選購。 八角農園台中花市38. 八角農園台中花市39. 八角農園台中花市40. 不知道是季節適合藍柏生長或是有 ... 於 niniandblue.com -

#13.『沙鹿好店推薦』小而美品種繁多價格實在,田尾產地價的園藝店

雖然說現在的網購十分方便,很多東西都可以網路上買,但果樹花苗比較不 ... 漂亮的果苗,如果看到喜歡的就會搬一些回去種看看,這附近有很多推薦的 ... 於 papaunclefarm.wordpress.com -

#14.森聯茂果樹苗種苗園行動版網頁,0980-870355,彰化水果苗,彰化 ...

彰化水果苗,彰化果樹苗,永靖水果苗,永靖果樹苗,森聯茂果樹苗種苗園行動版網頁,0980-870355,水果苗,果樹苗,水果苗買賣,果樹苗買賣,水果苗批發,果樹苗批發. 於 www.0980870355.url.tw -

#15.北部平地適合種那些水果[論壇存檔] | 北部水果苗

北部水果苗,大家都在找解答。:r02:小弟住桃園大溪一帶有一庭院很想種果樹爬文知道北部平地水果都種不好但還是報一絲希望試試預定樹種如土芒果四季芒龍眼玉荷包梨樹柳 ... 於 twagoda.com -

#16.阿吉@國光園藝- 傳統果樹苗 - 個人新聞台

國光園藝 專營:傳統果樹苗,新興果樹以及其他種類的植物,歡迎大家來逛逛.有實體店面價錢合理,歡迎來店選購或詢問 :地址台中大里二高交流道 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#17.越南矮一口蕉種[L1KDF9]

台中 立力花園-盆植樂農:花盆種植也能體驗農夫收成的樂趣哦~(頁面搜尋"立力 ... 耐強風,主幹粗,果實甜中帶果酸,很Q。瀚苗果樹苗園Han Miao 台中白鐵 ... 於 3.bebeconomici.messina.it -

#18.水流東音樂祭暢飲紅酒high翻電音派對順賞國際級藝術作品| 上報

每年秋冬之際,外埔農村以紅酒和音樂為媒介慶祝豐收,水土保持局台中分局特地結合 ... 除此之外,在地的客家文化、果樹與花海等都是外埔地區的特色, ... 於 today.line.me -

#19.台中水果苗買賣 - Betteeam

華順農園/金蜜芒果嫁接苗水果樹苗. 果樹苗批發,大家都在找解答第1頁。果苗買賣水果苗買賣,果苗批發買賣,水果種苗批發買賣,自然的呼吸美化空間,綠化環境永吉提供最優質 ... 於 www.wearnuev.me -

#20.益成種苗園。台中銅板價苗園,九層塔、洛神花、辣椒、韭菜等

台中 銅板價苗園,九層塔、洛神花、辣椒、韭菜等,四張犁黃昏市場旁,洲際棒球場附近. 常會經過的一間種苗園,查了一下也是十多年的在地店家了。 於 apoarea.tw -

#21.樹苗園

瀚苗果樹苗園,為位高雄燕巢地區,專業培育果樹苗、水果苗、水果種子、果苗宅配、 ... 田尾鄉,都有大小型苗圃,種植總面積將近數甲地,園內有各式苗木,果苗,工程用樹, ... 於 www.cambynet.co -

#22.檸檬樹苗的價格推薦- 2022年9月| 比價比個夠BigGo

台中 市. 【盛宏園藝】果樹苗︱水果苗︱香水檸檬(嫁接苗)︱4.5吋盆香水檸檬(買6送1) ... 【現貨~限時特惠】農用育苗袋果苗樹苗專用營養包番石榴石香果檸檬苗培育營養缽 ... 於 biggo.com.tw -

#23.果苗果樹- Top-Gardener - Ro 驚駭森靈皇后

專賣各種新品種、新興果樹苗景觀樹木、機關工程用樹、學校用樹、造景用樹、 ... 提供台中果樹苗相關文章,想要了解更多田尾水果苗、台中市菜苗、滑順 ... 於 sismo.directgrillage.fr -

#24.嘉義果樹苗出售

台中 東勢果農劉興健會拍胸脯大聲告訴你,絕對不會! 龍宮果苗,大家都在找解答。龍宮果苗,大家都在找解答。紅毛丹【嫁接大苗】r191離核品種/苗高約100公分上下,移植 ... 於 ugu.steundester.nl -

#25.水果樹種苗

四季花卉,果苗,草皮,果苗種子,草皮種子,園藝資材,景觀工程規劃,庭園景觀施工,草皮買賣,種苗買賣,果樹苗買賣,花卉買賣. ... 台中二號梨(晶元梨) ... 於 www.0935050819.com -

#26.妄想山海香辣烤鱼块怎么做

提供台中果樹苗相關文章,想要了解更多田尾水果苗、台中市菜苗、滑順農園相關商業華順農園-果苗、多肉植物零售/批發: ○門市地址台中市大里區東湖路”36號對面妄想山海 ... 於 cnfreedomrtveas.ru.com -

#27.藍莓苗台中

台中 一號梨台中二號梨晶元梨翠蜜水蜜桃仙桃壽桃甜桃鶯歌桃黃肉李楊桃暖地小藍莓巨大萊姆檸檬大果 ... 【台灣現貨】藍莓種子藍莓樹苗種子盆栽地栽藍梅樹果樹苗種子. 於 www.tzadahb.me -

#28.丁蘭園藝

溪和水產一日遊【花蓮】花蓮觀光工廠【台中】台中果樹苗批發,果樹苗出售,果樹苗買賣,果樹種植,水果樹苗,果樹苗,果樹苗價格,興隆種苗園專營綠化樹木, ... 於 meinsaarlouis360.de -

#29.果樹苗買賣中部地區– 水果苗網購植物園 - Qmxtcx

彰化田尾草皮批發中部種苗批發,台中水果苗批發,花卉買… 宏昌園藝– 介紹熱帶新果樹-香波蘿長的很像波羅蜜葉子很像榴蓮蜜卻有著無可取代的香味口感——-. 果樹苗買賣中部 ... 於 www.gffsws.me -

#30.張茂田電話號碼04-2588-0713 - 台中縣果樹栽培業 - 樂趣地圖

慶實菓苗專家. 地址: 台中市東勢區第一橫街148號| 電話: 04-2587-6697. 快茂種苗園. 地址: 512 彰化縣永靖鄉五福村中山路一段143號| 電話: 04-822-1271, 0953-664-508, ... 於 poi.zhupiter.com -

#31.20170208 台中苗圃小樹苗歡迎民眾免費領苗 - YouTube

Comments · 瀚苗 果樹苗 園Han Miao.~新興果樹、上百種水果苗推廣 · 养了这4种盆栽楼顶直接变果园 · [图解]植物的扦插繁殖方法 · 傻夫妻種出“醜橘子”│幸福橘子 ... 於 www.youtube.com -

#32.想投入熱帶水果必看!買苗找對單位,嫁接品質較好 - 上下游

(承前文)隨著氣候暖化,熱帶果樹前景可期,然而從種下樹苗到採收,農民必須耐得住性子。依栽種方式差異,黃金果結果需要2到5年、榴槤蜜能夠採收要等 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#33.果樹種苗 - 草皮批發買賣,綠化樹木,興隆種苗園

果樹苗 批發,果樹苗出售,果樹苗買賣,果樹種植,水果樹苗,果樹苗,果樹苗價格,興隆種苗園專營綠化樹木,四季花卉,各種水果苗,花盆種子,各種草皮,生產批發零售,運送方式, ... 於 www.0928668712.com -

#34.田尾玫瑰園-專業植物購物網站

水果苗.成樹.新品種果苗.造林樹苗.綠籬.藥用.香草.香花植物.台北草.地毯草.蔓花生.盆景素材.庭園用樹.黑松.五葉松.羅漢松.落羽松.真柏.雞蛋花.茄苳.桂花.唐竹.桂竹. 於 www.twr.com.tw -

#35.[售]當季果樹苗-請先來電洽詢

當季果苗/樹苗銷售(運費需另計)洽詢專線: 0933-835-530 ◇新興果樹:暖地(平地)藍莓、紅毛丹(高壓苗) 、紅肉榴槤蜜、牛奶果(大果紫皮)阡插苗、特大果 ... 於 leo071588.pixnet.net -

#36.線上訂購單 - 東園種苗

19, 黃金山竹阿恰恰achacha實生苗, 400. 台灣新興水果. 49, 無籽白柿, 1500 ... 13, 葉子媚黃金果嫁接苗, 500 ... 泰國果樹與花卉. 51, 干腰榴槤, 3000. 於 www.afpfa.org.tw -

#37.蘿蔔「台中二號」 - 農友種苗股份有限公司

台中 區農業改良場育成。 營利栽培者,若欲大量購買本品種,請洽營一部應小姐07- 6519668 轉2312。 服務專線:. 07-6519668 分機2829/2830/2823 ... 於 www.knownyou.com.tw -

#38.台北推薦千層饅頭 - Irene's 食旅.時旅

台灣鳳月堂(果樹園のしずく)(線上:1) ... 徵信社推薦查詢26年老字號高雄徵信社 高雄徵信社幫您一起捍衛婚姻老公要離婚該怎麼辦台中離婚證人收費苗栗離婚諮詢管道台北 ... 於 ireneslife.com -

#39.金門縣農業試驗所106年度2/15~2/24開放登記之果樹苗木將於3 ...

本所為推廣地區民眾種植優質果樹品種,自行繁殖及引進適合金門地區種植之果樹苗有番石榴、木瓜、長果桑、火龍果、龍眼、紅心拔、檸檬及百香果等8種,果樹種植前依不同 ... 於 www.kinmen-clan.org.tw -

#40.台中果樹苗在PTT/Dcard完整相關資訊| 幸福屋-2022年7月

提供台中果樹苗相關PTT/Dcard文章,想要了解更多花苗批發、高雄樹苗買賣、台中果樹苗有關居家擺飾文章或書籍,歡迎來幸福屋提供您完整相關訊息. 於 homedesigntutor.com -

#41.新品種水果苗- 優惠推薦- 2022年10月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到238筆新品種水果苗商品,其中包含了居家、家具與園藝等類型的新品種水果苗 ... 花花世界玫瑰園* 8048水果果苗** 煮食蕉** 6吋盆高20-60公分/ 最新 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#42.美紀種苗-商品資訊

燒燒燒~~世界各地區新興果樹~~雪蜜黃金果,金紅菠蘿蜜黃龍果. ... 藍甲李蜜糖波羅蜜(嫁接苗,高約2尺左右). 售價400 元 ... 台中一號芒果(嫁接苗,售價350元). 於 centuryseed.com.tw -

#43.台中贈送小果樹苗(靠近太平) - Mobile01

台中 贈送小果樹苗(靠近太平) · 1. 柚子樹苗(不清楚哪種柚子),莖幹帶刺,有3盆 台中贈送小果樹苗(靠近太平) · 2. 枇杷樹苗,有2盆 台中贈送小果樹苗(靠近 ... 於 www.mobile01.com -

#44.晶圓梨苗買賣/台中二號晶圓梨苗買賣/熱帶水梨苗買賣/水梨苗 ...

Oct 16. 2014 14:47. 晶圓梨苗買賣/台中二號晶圓梨苗買賣/熱帶水梨苗買賣/水梨苗/平地水梨苗批發買賣/各種水果樹苗專賣店/果樹苗大批發. 1511. 創作者介紹. 於 fruit0929209222.pixnet.net -

#45.南漂碩士生全台語講病蟲害防治農友肯定接地氣- 生活- 中時

「柑橘品種、病蟲害防治及安全用藥」諮詢講習會吸引許多農友參加。(嘉義大學提供/廖素慧嘉市傳真). 嘉大林明瑩主任(左)向果樹產銷班吳瑞權班長(中) ... 於 www.chinatimes.com -

#46.甜度芒果

陳盟松說,愛文芒果甜度約11到15度,金煌則有19到20度;台中一號- 蝦皮 ... 鍵立即轉換為甜酸比, 貴妃芒果,是由臺南南化果樹產銷班黃班長改良的新 ... 於 178.hotel.sardinia.it -

#47.國際級藝術作品在農村水流東音樂祭暢飲紅酒電音派對 - 蕃新聞

【記者林明佑/台中報導】每年秋冬之際,外埔農村以紅酒和音樂為媒介慶祝 ... 的即是在地所釀造的高品質紅酒,除此之外,在地的客家文化、果樹與花海 ... 於 n.yam.com -

#48.相關宣導資料-臺中市政府農業局市民領苗資訊 - 成吉思汗高雄

台中果樹苗 ,果苗買賣,水果苗買賣,果苗批發買賣,水果種苗批發買賣,自然的呼吸美化空間,綠化環境永吉提供最優質的苗木批發價格,永吉種苗園從事苗圃園藝相關工作經驗達二 ... 於 megafilesqhxty.sa.com -

#49.合法種苗業者資訊 - 田邊好幫手

地址, 台中市后里區臺中市甲后路一段183號. 電話, 04-25569708. 營業項目, 種子銷售、苗木銷售. 作物類別, 蔬菜種苗、花卉種苗、果樹種苗、景觀及綠美化苗木、特用作物 ... 於 m.coa.gov.tw -

#50.台中|生活南屯苗圃領苗這樣領,台中市民好康生活 - Papa 女王

像我家那位愛種花草的大貓娘,之前還叨念著高雄都有台中都沒有這種這種綠化福利!喜歡乎花草草的朋友歡迎來南屯苗圃領苗,是免費的。 於 papacat.xyz -

#51.益成種苗園。台中銅板價苗園,九層塔、洛神花、辣椒、韭菜等

田尾水果苗台中市菜苗滑順農園四季水果苗果樹苗臉書各種果苗批發種子行台中果樹苗推薦果樹苗台北建國花市果樹苗台中樹苗批發北部果樹苗果樹苗批發各種果苗批發果樹苗 ... 於 businesstagtw.com -

#52.以「領導力」為題沈慧虹分享過去8年經驗 - 聯合報

... 年的公道三,「兒醫就像我的囡仔」月底將啟用,照顧更多桃竹苗的孩子。 ... 台中市長盧秀燕昨跨區到台北市和國民黨議員參選人徐巧心等四女力 ... 於 udn.com -

#53.無花果苗台中- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年10月

無花果苗台中價格推薦共27筆商品。 ... #無花果#無花果苗#大果無花果台中市 ... 【育苗中】無花果盆栽苗栽果樹苗盆無花果苗栽(美利亞一盆400元) 四季田園雜貨舖1226 ... 於 www.lbj.tw -

#54.台中果樹苗、買果樹、台中種子行在PTT/mobile01評價與討論

華順農園-果苗、多肉植物零售/批發: ○門市地址台中市大里區東湖路”36號對面空地” ... 貨到付款○果苗/果樹苗: —賣家宅配本島運費150/1箱,1箱可裝黑盆果苗6~8棵或 ... 於 train.reviewiki.com -

#55.黑蝙蝠之鏈 - 第 171 頁 - Google 圖書結果

在1954年時因應農復會之政策,特委託省立台中農學院(現中興大學)園藝系師生,進行橫貫公路主支線園藝資源 ... 因此中隊隊員們參觀了果樹苗標本室,令人印象深刻的是瓶子內 ... 於 books.google.com.tw -

#56.中部地區育苗產業現況 - 臺中區農業改良場

中部地區目前育苗中心有151 家,生產各類稉、秈、糯稻秧苗,其中台中市約53 家,彰化縣約70 家, ... 甘藍及十字花科蔬菜等,年產約1,500萬苗株 ... 三、果樹育苗產業 ... 於 www.tdais.gov.tw -

#57.植物櫥窗 - 綠友種苗園

綠友種苗園從事苗圃園藝相關工作經驗達二十餘年,在彰化縣田尾鄉有大小型苗圃,種植總面積將近數甲地, 園內有各種水果苗、綠化樹木、四季花卉、工程用樹、各種草皮、 ... 於 www.0928856510.com -

#58.果樹苗買賣中部地區

為消費者提供果樹苗買賣中部地區詳細介紹共412筆。介紹大興隆種苗園: 大興隆種苗行-彰化草皮批發,種苗批發,水果苗批發,花卉買賣並且包含部分果樹苗批發更多水果苗買賣 ... 於 icompanypro.com -

#59.蕉種越南一口矮 - 卡轉轉景點

台新街口7% 江蘇公部門暑期工讀4 越南矮種一口蕉- 瀚苗果樹苗新北蕉新北 ... 0911-880000新興果樹、上百種水果苗台中立力花園-盆植樂農:花盆種植也能 ... 於 7.bebortigia.siracusa.it -

#60.台中一號芒果的價格推薦- 飛比價格Feebee

台中 一號芒果價格推薦共4筆。另有台中一泊二食、台中一中運動服、台中一日遊。飛比為你即時比價, ... 台中一號4吋黑袋嫁接苗/ 水果苗/ 果樹/ 芒果苗-春耕種苗園. 於 feebee.com.tw -

#61.【大果】無花果苗 - 翊鼎農場

經濟實惠首選! *6-7吋盆「已結果」高壓苗優惠價* ... 首頁 · 無花果 · 甜龍筍 · 特色果苗 · 茶花 · 精選器具 ... 翊鼎大果無花果苗盆栽; 翊鼎大果無花果高壓苗 ... 於 www.yiting-farm.com -

#62.台中永靖買水果苗- - 2home 打造桃花源

我的經驗是不要在網路上買,自己跑一趟彰化田尾,永靖,可以慢慢挑,貨比三家不吃虧,還可以殺價。 明天下彰化永靖買果苗 去年網拍買的經驗非常不愉快 於 www.2home.com.tw -

#63.嘉義果樹苗出售

果樹苗 @ 台南果樹苗批發買賣新品水果種苗:: 痞客邦PIXNET::查詢公司統一編號,撤銷, ... 三義一日遊台中親子兩日遊台中后里一日遊彰化雲林一日遊嘉義梅山一日遊嘉義兩日 ... 於 szh.tbialoblocki.pl -

#64.水保局在農村慶祝豐收舉辦紅酒音樂祭派對 - 新頭條

記者陳愛金/ 台中報導每年秋冬之際,外埔農村以紅酒和音樂為媒介慶祝豐收。 ... 即是在地所釀造的高品質紅酒,除此之外,在地的客家文化、果樹與花海 ... 於 www.thehubnews.net -

#65.店家地圖- 信成園藝 - 田尾公路花園協會

位於彰化縣田尾鄉民族路一段522之1號的(信成園藝),目前以果樹苗的育種為大宗,每年供應台中以南十萬株檸檬,另有芒果、柚子、芭樂,以及各種柑橘類水果和新興果苗為 ... 於 www.twgarden.org.tw -

#66.台灣即時新聞 - Vexed.Me

... 但市府強調完售;謝昨天再到柚園開直播,畫面顯示果樹下一大堆沒採收而掉落、腐 ... 民進黨台中市長參選人蔡其昌昨天分別與海線市議員參選人王立任與施志昌成立 ... 於 vexed.me -

#67.嘉義果樹苗出售

嘉義果樹苗出售肯布卡、香波、榴槤蜜、無核荔枝上百種果樹皆可來信留言詢問喔! ... 台中東勢果農劉興健會拍胸脯大聲告訴你,絕對不會! 龍宮果苗,大家都在找解答。 於 uqr.mftranslations.eu -

#68.森聯茂果樹苗種苗園行動版網頁,0980-870355,彰化水果苗,彰化

果樹苗 批發,你想知道的解答。彰化水果苗,彰化果樹苗,永靖水果苗,永靖果樹苗,森聯茂果樹苗種苗園行動版網頁,0980-870355,水果苗,果樹...| 維持健康的好方法. 於 stayhealthtw.com -

#69.果苗購物館 - 岷成果樹苗園

岷成果樹苗園.水果樹苗.種苗買賣.果樹苗推薦.果苗宅配.高雄燕巢區公所對面.岷成種苗.珉成種苗.民成種苗. 於 www.0911880011.com.tw -

#70.種苗改良繁殖場 - 虛線基本筆畫練習下載

台中果樹苗果樹苗 買賣台北永靖苗行台東水果苗各種果苗批發桃園適合的果樹北部可種水果各種果苗批發台中果苗台北適合種什麼水果台北買樹苗果樹苗買賣台北 18183首页妄想 ... 於 vpncnihyym.za.com -

#71.89/90年雜交玉米、高粱種子推廣明細表

台中 5號 eplejennedyer te. 台南6號. 合計. 二)園藝作物種苗供應 ... 果樹苗計有葡萄120株、甜蜜桃603株, ... 穴盤苗. 小計. 果樹苗. 小計. 組培苗. 於 www.tss.gov.tw -

#72.華順農園 - 露天拍賣

華順農園購買資訊: ☆現場門市:台中市大里區美群北路上(力山工業旁) 營業 ... [樹葡萄批發] 稀有釋出日本福岡超大果樹葡萄實生苗果實大小如兵乓球. 於 www.ruten.com.tw -

#73.瀚苗果樹苗園Han Miao. - 健康跟著走

水果苗台中- 線上購物·最新文章·關於瀚苗·線上諮詢·線上型錄·果農栽種成果分享·出貨ing+生活趣事·購物流程.線上購物.新興果樹(夯)查看本... 於 info.todohealth.com