台中醫院的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉大元寫的 你不可不知的另類健康法(三版) 和畢柳鶯的 斷食善終——送母遠行,學習面對死亡的生命課題都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺中市政府衛生局全球資訊網-查詢專區-醫療機構查詢也說明:序號 醫療機構 機構院所大類 醫院評鑑 區域 連絡電話 1. 東勢區農會附設農民醫院 臺中市醫院 醫院評鑑合格(地區醫院) 東勢區 04‑25771919 2. 陽光精神科醫院 臺中市醫院 精神科醫院評鑑合格 清水區 04‑26202949 3. 清海醫院 臺中市醫院 精神科醫院評鑑合格 石岡區 04‑25721694

這兩本書分別來自書泉 和麥田所出版 。

逢甲大學 經營管理碩士在職學位學程 高承恕所指導 徐雲裳的 傳統皮膚科診所與醫學美容產業結合的趨勢 (2021),提出台中醫院關鍵因素是什麼,來自於醫學美容、健康保險、微整形。

而第二篇論文中國醫藥大學 護理學系碩士班 林雲萍所指導 陳薏如的 坐式運動對接受長照服務老人功能性體適能之成效: 系統性文獻回顧及統合分析 (2021),提出因為有 坐式運動、長照服務、功能性體適能的重點而找出了 台中醫院的解答。

最後網站國軍台中總醫院- Google Play 應用程式則補充:國軍臺中總醫院創設於1946年,當時駐地於山東省青島市,名稱為聯勤一0四後方醫院,1949年因國軍整編遷移至福建省福州市,更名為聯勤第六總醫院,同年又遷移至澎湖縣, ...

你不可不知的另類健康法(三版)

為了解決台中醫院 的問題,作者劉大元 這樣論述:

本書作者是受過西醫專業訓練的醫生,因為多病的成長歷程,還有一根不該裝在他的心臟的支架,讓他開始積極專研另類療法,並以自己、家人與患者的親身體驗,證實整合醫學確實可以多元治癒疾病,更快速的獲得健康。 在你不可不知的另類健康法中,詳細介紹十幾種另類醫學,強調每一種醫療方式,都有其獨到之處,方法越多,醫治疾病的手段就越多,治癒病患的速度和效果就越快。顛覆你對自然養生法的認知。重金屬汙染潛藏在生活周遭,危害人體甚鉅,它將告訴你排除體內重金屬的方法,體驗真正健康的感受!

台中醫院進入發燒排行的影片

在5月5日衛生福利部台中醫院,發佈了一段負壓隔離病房的防疫紀實。紀錄了前線醫護人員一天要做的準備,堅守崗位、細心地照料確診者。每天都要穿著一層又一層,包得密不通風的口罩、護目鏡、防護衣,全副武裝上戰場。

感謝守護在第一線辛苦的醫護防疫人員們,還有社會大眾各行各業的配合。台灣有你們真好,感謝所有人的付出。

影片授權:衛生福利部台中醫院 (https://reurl.cc/L3lK87)

✓ 點我加入《風傳媒》Line 好友(ID:@dyp8323m) http://bit.ly/2hETgWE

✓ 點我訂閱《風傳媒》YouTube 頻道 http://bit.ly/2grkAJ6

✓ 點我追蹤《下班經濟學》IG頻道(ID:@worked_money) https://bit.ly/2WZ1Dnb

✓ 點我加入《下班經濟學》telegram頻道 https://t.me/storm_money

【Facebook粉絲團】

風傳媒►► https://www.facebook.com/stormmedia

風生活►► https://www.facebook.com/SMediaLife

下班經濟學►►https://www.facebook.com/workedmoney

傳統皮膚科診所與醫學美容產業結合的趨勢

為了解決台中醫院 的問題,作者徐雲裳 這樣論述:

隨著醫療科技的進步,台灣醫美產業發展快速,加上社會經濟的進步、網路資訊的發達,大家對於醫學美容都有一些程度的認識,開始對外在美有更高的要求與重視,越來越多的人也往往要藉由醫學美容的療程來延緩肌膚的老化,藉此達到改善外貌的目的讓自己留住青春變得更有自信。當醫學美容的療程趨勢成為了一種時尚,這樣的風氣也改變了原來的醫療市場。除了一些非本科系的醫生轉換了跑道,紛紛的投入醫學美容的行列。民間醫美業者、財團也競相加入醫學美容的市場。這對於皮膚科診所附設醫學美容業務而言也造成很大的競爭壓力。本研究採用個案的分析法,以雲林地區個案皮膚科診所為例子,來探討台灣醫學美容診所發展的趨勢與市場的概況。 美容

醫學產業發展至今,二十多年來不斷地推陳新出,除了侵入性的開刀整形手術,醫療光電儀器創新的研發、醫用生化科技的注射療程的日新月異。微整型醫學美容在這樣的趨勢下變成了一種時尚的風潮 這個方興未艾的產業也吸引很多的人力與資金投入這個市場,競爭也日趨激烈。除了整形外科醫師、皮膚專科醫師、非專科出身的各科醫生,由於報酬率高、只要聘請有醫師執照的醫師經由認證的機制就可以開業,這也吸引民間的投資者或財團紛紛自聘醫師來加入這個醫美市場。競爭者的威脅與消費者的選擇性多,議價能力也提高,個案診所在競爭策略上要因應顧客需求的改變,以多元性的商業模式與時俱進,提升競爭力。

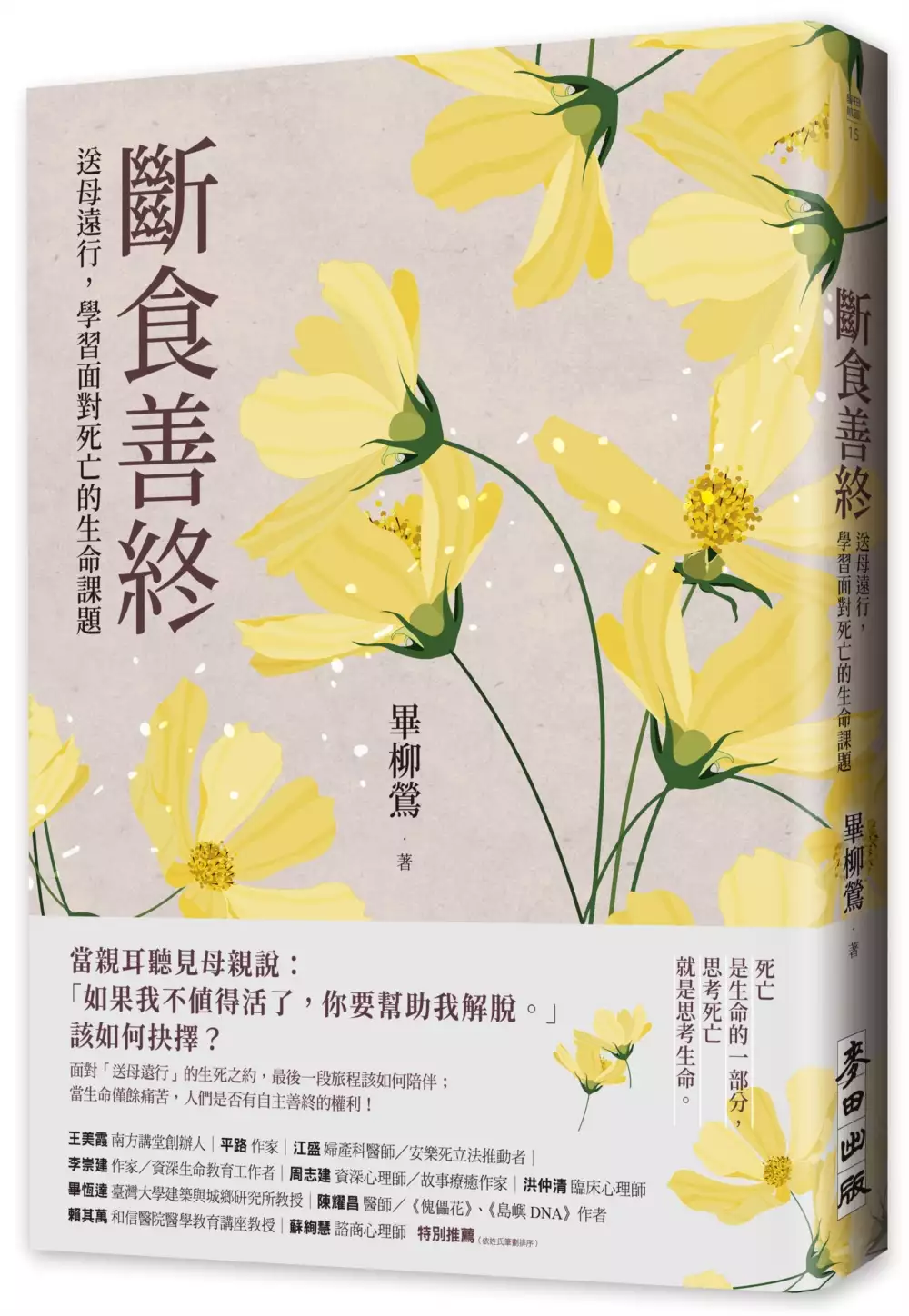

斷食善終——送母遠行,學習面對死亡的生命課題

為了解決台中醫院 的問題,作者畢柳鶯 這樣論述:

當親耳聽見母親說:「如果我不值得活了,你要幫助我解脫。」 該如何抉擇? 「死亡是生命的一部分,思考死亡就是思考生命。」 面對「送母遠行」的生死之約,最後一段旅程該如何陪伴; 當生命僅餘痛苦,人們是否有自主善終的權利! 中村醫師在《大往生》一書中以科學和理性的角度描寫了自然死亡的無痛與安詳,海倫.聶爾玲(Helen Nearing)在《美好人生的摯愛與告別》(Loving and Leaving the Good Life)中以智性和感性的筆觸描繪禁食而亡的平靜與自然。我在閱讀他們的作品中,體驗到死亡是生命的一部分,不再是令人恐懼、悲傷的,甚至可以欣然的去迎接,因為那是一個奔向自由的

過程。 對所有家人而言,母親在她人生的最後一哩路,幫我們上了一堂寶貴的生死學課程。讓我們見證死亡是人生的一部分,死亡可以是安詳平和的,對死亡不再有未知的恐懼,懂得珍惜、善用活著的時光,不要有遺憾,勇敢面對死亡。 ——畢柳鶯 ●感動推薦 王美霞(南方講堂創辦人) 平路(作家) 江盛(婦產科醫師,安樂死立法推動者) 李崇建(作家,資深生命教育工作者) 周志建(資深心理師,故事療癒作家) 洪仲清(臨床心理師) 畢恆達(臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 陳耀昌(醫師,《傀儡花》

、《島嶼DNA》作者) 賴其萬(和信醫院醫學教育講座教授) 蘇絢慧(諮商心理師) (依姓氏筆劃排序) ●關於本書 藉著我的筆,母親繼續精采的活著。 母親擅長瑜珈,在家積極復健,於八十三歲時惡化到日常生活完全無法自理、不會翻身、進食容易嗆咳的地步。因為生命失去了意義,每日要忍受各種痛苦與不便,病情只會更急遽惡化,選擇斷食自主善終。經過三星期的漸進式斷食後,在家人的陪伴中安詳往生。我帶著忐忑的心情陪伴、照護…… ——畢柳鶯 行醫超過四十年的畢柳鶯醫師,親耳聽母親說:當我不值得活了,你要幫助我解脫。 母親家族有小腦萎縮症病史,這是一種小腦退化的遺傳性疾病,目前尚無有效治療藥物。二○二○年

冬天,畢柳鶯帶著行李,從台中自宅前往一小時車程的台北娘家,赴一個最遙遠的生死之約。六十五歲的她,展開行醫以來最奇幻的一趟旅程──陪伴八十三歲的母親斷食,走完人生最後一哩路…… 這是母親教導她的最後一堂生死課。 現代社會有許多意外、疾病以及醫療的介入造成越來越多的人失去意識、重度癱瘓、依賴維生系統而沒有意義的歹活著。當生命僅餘痛苦,不再有樂趣,且造成家人和社會的重大負擔時,人們是否有自主善終的權利? 畢醫師說:死亡的過程也是醫療的一部分。 書寫此書的目的,是分享母親積極面對疾病的樂觀與毅力、豁達面對死亡的勇氣與智慧、斷食善終的過程以及家人支持的重要。斷食善終是沒有辦法中的辦法,凸顯尊嚴善終

法立法的迫切性。……希望喚起更多民眾的注意,平時就討論死亡議題,為善終作準備。並督促政府以及醫界順應民意及世界潮流,通過尊嚴善終法案,讓台灣成為更具有人道自由的國家。 全書從畢柳鶯醫師母親的身世、母親家族遺傳的小腦萎縮症,到母親如何勇敢面對死亡;也從如何幫助母親斷食想法的由來、陪伴母親斷食善終的歷程,到探討台灣現階段有關善終議題的現況以及可以再努力的空間。畢醫師將這些歷程與思考,一段段特殊的學習經驗,以醫者和女兒纖細的觀察,娓娓道來……除了有感性的故事,更有理性的探討。 讓我們不只是讀一個感人的故事而已;從此刻起,讓我們一起為自己及家人的生命尊嚴,慎重思考,並且付諸行動。 ●特別撰文

推薦 這本書提供了有血有淚、有情有義的如何在「小我」的立場為摯愛的母親完成「善終」的心願,又能有條有理地整理出這麼豐富的國內國外的資料,影響「大我」的台灣社會。本書堪稱「情」、「理」、「法」三者兼顧的好書!——賴其萬 畢醫師這本新書,她的弦外之音,隱藏不能再浪費時間,不管是公投或立法通過死亡權利法案,尊重意識清楚,無法治癒,痛苦難受患者的自主願望與權利。——江盛 在有限的生命裡,活出有尊嚴、負責任的每一天。生是偶然,死是必然。母親對於死亡的坦然,實是寶貴的一課。——畢恆達 面對生死、臨終陪伴,很不容易。感謝畢醫師出這本書,我想,這本書會是將來無數個家庭去面對家人重病、臨終時,最好的臨終

陪伴寶典。——周志建 這是一本生命教育之書,也是精采的家族歷史,從個人的生命遭遇,關注個人的生命史,充滿人性的關懷,將生命視為整體,充滿療癒的能量。對於台灣社會,對於生命的眼光,都是一本重要的書。——李崇建

坐式運動對接受長照服務老人功能性體適能之成效: 系統性文獻回顧及統合分析

為了解決台中醫院 的問題,作者陳薏如 這樣論述:

研究背景 規律運動對接受長照服務的機構老人功能性體適能的維持很重要,但常見的運動設計都以站姿為主,不適合平衡與活動能力較弱的老人。針對接受機構服務且活動能力較弱的老人,若執行坐式運動能達到和一般運動相同的效果,其實是相對安全的運動方式,目前雖有多位學者曾探討老人執行坐式運動的成效,但文獻中鮮少提供具體實證性結論。研究目的 採用系統性文獻回顧與統合分析的方式,分析坐式運動對接受長照服務的機構老人功能性體適能之成效。研究方法 本研究在EMBASE、CINAHL、Cochrane Library、PubMed、Web of Science、台灣期刊論文索引系統、華藝線上圖書館等7

個電子資料庫進行搜尋,搜尋至2022年4月間發表的文獻,將文獻匯入EndNote X9版本後,遵循PRISMA(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses)指引進行文獻篩選,使用考科藍誤差風險評估工具第二版(Cochrane risk of bias tool, RoB 2)評斷文獻品質,以Comprehensive Meta-Analysis Software V3版本進行統合分析。研究結果 共納入16篇研究進行系統性文獻回顧,以其中15篇研究進行統合分析,結果發現,坐式運動可顯著改善機構老人跌倒

風險(p = 0.035)、動態平衡(p = 0.004)、靜態平衡(p = 0.00)、上肢肌肉耐力(p = 0.001)、下肢肌肉耐力(p = 0.02)、上半身柔軟度(p = 0.01)、下半身柔軟度(p = 0.039)、日常生活活動(p = 0.002)、肩關節屈曲(p = 0.000)、肩關節外展(p = 0.000)。坐式運動對住在護理之家的老人之成效優於非護理之家者、對年齡大於80歲以上接受長照服務的機構老人之成效優於年齡65至80歲者、執行坐式彈力帶運動的老人之肌力成效優於非坐式彈力帶者。結論與建議 坐式運動為安全且可行的方式,可改善接受長照服務的機構老人之功能性體適能

,本研究建議機構以提供多元坐式運動為主,至少執行12週、每週2次、每次30分鐘,累積每週至少60分鐘;若以單一坐式運動介入,可推動坐式太極拳至少12週、每週3次、每次60分鐘,累積每週至少180分鐘,或是推動坐式彈力帶運動,至少執行12週、每週2次、每次60分鐘,也可以每週3次、每次40分鐘,累積每週至少120分鐘。然而本研究的坐式運動多為專業人員帶領執行,建議未來研究可分析不同執行介入措施的人員(例如:志工、跟著影片做、外聘專業人員、機構工作者)是否會影響研究結果,讓坐式運動普遍實施於機構中,以減緩害怕跌倒、不敢參與運動的老人之失能速度。

台中醫院的網路口碑排行榜

-

#1.簡易版醫師門診表 - 臺安醫院雙十分院

地址 臺中市北區雙十路二段29號; 電話 (04)2226-8990; 傳真 (04)2226-8990#2209; Mail [email protected]. Copyright © 臺安醫院雙十分院All Rights Reserved. 於 www.tassh.com.tw -

#2.健康檢查| 衛生福利部臺中醫院健檢中心

臺中醫院健康檢查中心貫徹本院「為民服務、為民造福」之精神,於2002年重新整建規劃,打造舒適的環境,導入飯店式服務模式,希冀提供更高品質的健檢服務。 於 www.tch-hec.com.tw -

#3.臺中市政府衛生局全球資訊網-查詢專區-醫療機構查詢

序號 醫療機構 機構院所大類 醫院評鑑 區域 連絡電話 1. 東勢區農會附設農民醫院 臺中市醫院 醫院評鑑合格(地區醫院) 東勢區 04‑25771919 2. 陽光精神科醫院 臺中市醫院 精神科醫院評鑑合格 清水區 04‑26202949 3. 清海醫院 臺中市醫院 精神科醫院評鑑合格 石岡區 04‑25721694 於 www.health.taichung.gov.tw -

#4.國軍台中總醫院- Google Play 應用程式

國軍臺中總醫院創設於1946年,當時駐地於山東省青島市,名稱為聯勤一0四後方醫院,1949年因國軍整編遷移至福建省福州市,更名為聯勤第六總醫院,同年又遷移至澎湖縣, ... 於 play.google.com -

#5.北市聯合醫院也加入搶才行列優質職缺就在北市徵才! - 好視新聞網

本週徵才廠商有臺北市立聯合醫院仁愛院區、北大消防安全設備、三商家購、永欣居家長照機構、星 ... 假投資躍詐騙之首台中打詐隊短短3個月阻詐逾2.3億. 於 newsday.tw -

#6.中國醫藥大學附設醫院實名登記系統

中國醫藥大學附設醫院實名登記系統. 實名登記. 查驗系統. 查詢/取消. 建議以Google Chrome瀏覽器瀏覽。 看診及陪病民眾請先於"實名登記"按鈕做申請(當天或前一天)。 於 wpappwebquery.cmuh.org.tw -

#7.衛生福利部台中醫院- 台灣採購公報網決標公司資料庫

衛生福利部台中醫院歷年得標數量統計資訊,決標年度包含2013、2014、2015、2016、2017. 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#8.衛生福利部臺中醫院| LINE Official Account

台中 市西區三民路一段199號. 台中火車站, 民權路公車(臺中醫院) 11(聯營)、27、101、107等. Top. @zqc1080u. ©︎ LINE Corporation. ReportOther official accounts. 於 page.line.me -

#9.澄清復健醫院首頁CCRH 台中市西屯區敬德8-1街總機

澄清復健醫院首頁CCRH 台中市西屯區敬德8-1街總機:04-24612366 門診表收費標準復健治療護理之家澄清醫院盟院. 於 www.ccrh.com.tw -

#10.維新醫療社團法人台中維新醫院-首頁

本院位於台中市中心,交通方便,生活機能佳。醫院前方道路為植物園所延伸之綠園道,距離科博館、植物園約500公尺窗外景色怡人,鬧中取靜,適合短期症狀治療、藥物調整 ... 於 www.wizcare.com.tw -

#11.網路掛號 - 中國醫藥大學附設醫院

台中 總院掛號 ... 台中市民COVID-19快速篩檢 ... 智慧型醫院服務. 現場掛號DIY: 下載說明 ※輝躍門診為特約門診,須另自付病情諮詢費。 ※輝躍門診採約診制特約門診,預 ... 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#12.4月13日逗陣來祐生醫院辦理高齡駕駛檢測換照 - 今傳媒JNEWS

請收到換照通知單的長輩於4/13(星期四)上午9點至下午4點至祐生醫院完成合格體檢及認知功能測驗後,現場 ... 草屯敦和宮、台中玉闕朝仁宮遶境南投縣長接駕 2023-04-09 ... 於 focusnews.com.tw -

#13.臺中榮民總醫院灣橋分院Wanqiao Branch, Taichung Veterans ...

政府遷台後,許多榮民前輩褪下軍服投身建設臺灣,如東西橫貫公路等重大建設,都可以看到他們的身影;輔導會製作微電影─「記‧得」,就是把先輩榮民可歌可泣的事蹟,串連 ... 於 www.vhwc.gov.tw -

#14.【更新】台中房屋倒塌3罹難工人無勞保勞動部 - Taiwan News

➤30日上午11時15分從現場救出1名年約60歲的男子,被救出時已無生命跡象,緊急送往台中醫院搶救,仍宣告不治。➤勞動部中區職安中心發現工地未做支撐防護 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#15.介紹台灣優質醫療資源台中榮民總醫院4‧8紐約辦健康講座

外貿協會主任蔡秀珍表示,台灣醫療服務品質在國際有口皆碑,很多海外僑胞和外籍人士到臺灣就醫、體檢,享受台灣高品質且價格合理的醫療服務。這次這三位 ... 於 www.epochtimes.com -

#16.預約掛號 - 長安醫院

持續等待結果,請稍候. Copyright© 2023 - SIS 您好!歡迎來到長安醫院, 醫院手機:0436113611, 地址:41159台中市太平區永平路一段9號. 於 www.everanhospital.com.tw -

#17.台中市| 衛生福利部台中醫院| 體檢預約 - 醫聯網

臺中醫院創立於民前17年,歷經百餘年變革,始終以「為民服務、為民造福」之精神,不斷追求進步,主動發覺民眾需求,以提供更高品質的醫療服務為職志。「健康檢查中心」以『 ... 於 med-net.com -

#18.衛生福利部臺中醫院|最新徵才職缺 - 104人力銀行

【公司簡介】 本院創立於民前17年,其前身為日治時期台灣總督府台中病院,台灣光復後於民國34年11月25日改隸...。公司位於台中市西區。產業:醫院。應徵衛生福利部臺中 ... 於 www.104.com.tw -

#19.掛號服務 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院

國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院,National Taiwan University Cancer Center,台大醫院癌醫分院. 於 www.ntucc.gov.tw -

#20.馬偕紀念醫院

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院(MacKay Memorial Hospital),起源於西元1880年馬偕博士創建之偕醫館,並於1912年遷至中山北路現址,命名為「馬偕紀念 ... 於 www.mmh.org.tw -

#21.112年度(2023)最新全台各縣市照顧服務員訓練課程整理(持續 ...

上課地點:臺北榮民總醫院員山分院(宜蘭縣員山鄉內城村榮光路386號) ... 部台中醫院護理之家-術科實習班:112/04/08、4/9、4/10、4/11、4/12、4/13 ... 於 ghsha.com -

#22.臺中榮民總醫院嘉義分院Chiayi Branch, Taichung Veterans ...

請至Facebook網站搜尋「台中榮總」。 展開/關閉: 請利用上方選單進入您想要的頁面。 回頂端: 請利用鍵盤[Home]鍵回到頁面頂端。 跳到主要內容區塊. 於 www.vhcy.gov.tw -

#23.國泰綜合醫院

賀- 本院心臟電生理學科柯文欽主任當選美國心律學會會士 · 分級醫療 · 整合醫療 · 高齡及特殊族群友善服務 · 預立醫療/安寧/器捐 · 長期照護 · 癌症防治. 於 www.cgh.org.tw -

#24.歡迎光臨東勢農民醫院

東勢區農會附設農民醫院Dongshih Farmers' Hospital 本院地址:42343 台中市東勢區豐勢路297號預約掛號專線:(04)2577-2222 申訴專線:0800-070-919 於 www.fh.org.tw -

#25.視察台中醫院長照大樓,總統:醫療接軌長照服務的典範

蔡英文總統6月24日在衛生福利部部長陳時中陪同下,視察衛生福利部台中醫院新建長照大樓。總統致詞時表示,此座大樓是醫療接軌長照服務的典範,提供 ... 於 www.ankecare.com -

#26.林森醫院

台中 市醫院一律禁止探病. 1.陪病家屬限1位. 2.本院大門登記個人資料,進行篩檢. 3.務必配戴外科口罩及執行手部衛生,呼吸道衛生及咳嗽禮節. 4.14天內有出國旅遊史, ... 於 www.lshp.com.tw -

#27.國軍台中總醫院爆貪污!骨科部主任家藏2300萬現金還備有點 ...

國軍台中總醫院驚爆弊案!骨科部主任林建中於2019年間負責辦理該院儀器採購,竟涉嫌向廠商收賄,台中地檢署掌握情資,21日前往該院、廠商、相關人員 ... 於 www.ettoday.net -

#28.向醫護致敬台中醫院100多名員工染疫解隔後立刻上陣

疫情往中南部蔓延,台中市疫情升溫逐漸進高峰,行政院長蘇貞昌今天前往台中醫院視察,台中醫院長侯承伯進行防疫簡報時指台中醫院不但是責任醫院也是 ... 於 health.ltn.com.tw -

#29.長照旗艦店"部立台中醫院納入安養照護 - 公視新聞網

讓老人家恢復活力與健康。被列為「長照旗艦店」的衛服部台中醫院,日照中心設置半年多來,協助失能及失智的長者,找回活力與延緩退化症狀, ... 於 news.pts.org.tw -

#30.台中梧棲區明德醫院

台中 梧棲區明德醫院. ... 諮詢專線:0800008545落實分級醫療轉診就醫真便利~~~~~~明德醫院關心您~~~~~ 消毒勤洗手遠離腸病毒~~~~~~明德醫院關心您~~ **「唯有健保沒有 ... 於 www.minder.url.tw -

#31.聽到工人尖叫聲!台中拆屋2層樓房倒塌3人受困1人救出無生命 ...

衛福部台中醫院說明,這名男性傷者到院後,仍無呼吸、心跳,目前急診室仍在全力搶救中。 消防局指示現場需要生命探測支援,上午11點49分搜救犬到場,進行 ... 於 udn.com -

#32.衛生福利部台中醫院

衛生福利部台中醫院. 111.02.28 修. 【實習單位一覽表】. ○ 10A 病房6F(外科). ○ 10B 病房. ○ ICU. 【單位注意事項】. 1. 依照院方規定上下班,每位護生需著便服至 ... 於 nurbac.hk.edu.tw -

#33.亞洲大學附屬醫院: 首頁

亞大醫院鄰近霧峰交流道、中彰快及中投公路,服務範圍涵蓋草屯、南投、大里、烏日、太平、芬園鄉等中彰投鄉鎮市區,由台大、長庚、榮總、中國附醫等醫學中心主任級醫師 ... 於 www.auh.org.tw -

#34.總分行據點 - 合作金庫銀行

分行名稱 電話 地址 營業時間 國際金融業務分行 (02)21738888 台北市松山區長安東路二段225號5樓 週一~週五 09:00~15... 營業部 (02)21738888 台北市松山區長安東路二段225號 週一~週五 09:00~15... 台北分行 (02)27724277 台北市松山區復興北路55號 週一~週五 09:00~15... 於 www.tcb-bank.com.tw -

#35.獨家專訪1/爺孫戀被迫劃下句點!林靖恩天天赴醫院探望不曾 ...

十年前轟動一時的「爺孫戀」,當中現年66歲的李坤城,因大腸癌末期於4月8日晚間病逝於台中。妻子林靖恩接受《中天新聞網》記者獨家專訪, ... 於 ctinews.com -

#36.男疑遭槍擊丟包醫院南警動員迅速拘提3 犯嫌到案 - 奧丁丁

勁報/記者于郁金/臺南報導】有關112年4月8日凌晨2時30分一名徐姓男子疑受槍傷遭丟包醫院案,經本分局結合刑警大隊、永康、第一、第四及第六分局等單位 ... 於 www.owlting.com -

#37.侑盈空調贈台中醫院5千份快篩劑 - 中華日報

記者陳金龍∕台中報導衛生福利部台中醫院於昨日舉辦快篩試劑捐贈儀式,由台中市侑盈空調工程公司董事長紀盈修代表,捐贈5千份快篩試劑, ... 於 www.cdns.com.tw -

#38.台中慈濟醫院 - 許常吉建築師事務所

台中 慈濟醫院二期. 業主:佛教慈濟基金會. 基地面積:51.2公頃. 面積:154,344㎡(48,260坪). 床數:1350床. 時間:2005.06規劃設計. 2013.01完工使用. Previous. 於 www.cchsu.com.tw -

#39.臺中榮民總醫院埔里分院Puli Branch, Taichung Veterans ...

... 國際貧童發展照顧)、翁捷(捐助家扶及癌症醫院)、李克富(捐助國際救援基金)、陳才(捐助921震災援建學校)和張用九(捐助照顧受虐兒童)等已故榮民的真實事蹟。 於 www.pulivh.gov.tw -

#40.衛生福利部各醫院組織準則編制表 - 全國法規資料庫

※歷史法規係提供九十年四月以後法規修正之歷次完整舊條文。 ※如已配合行政院組織改造,公告變更管轄或停止辦理業務之法規條文 ... 於 law.moj.gov.tw -

#41.茂盛醫院

不孕症治療就來茂盛醫院,這裡提供男性不孕症、女性不孕症、免疫性不孕症等診療,另外茂盛醫院也設置有試管嬰兒中心,幫助有不孕症煩惱的夫妻擁抱幸福、完成夢想。 於 www.ivftaiwan.tw -

#42.中山醫學大學附設醫院

醫院 榮譽榜 ... Reach Us. 40201台中市南區建國北路一段110號. 院長信箱: [email protected] ... Copyrights 中山醫學大學附設醫院 2018. All rights reserved. 於 www.csh.org.tw -

#43.林新醫院: 首頁

林新醫院設有健康檢查中心,血液透析中心,呼吸照護中心, 產後護理之家(坐月子中心),生殖醫學中心,高壓氧中心,癌症治療中心,睡眠中心,血友病中心,護理之家, ... 於 www.lshosp.com.tw -

#44.百年首例! 部立醫院副院長由護理師接任 - YouTube

醫院內的醫事人員五成以上是護理人員,24小時照顧病患,最貼近瞭解病人需求,但是在醫院管理階層上卻少有他們的位置。最近衛福部 台中醫院 出現了史上第 ... 於 www.youtube.com -

#45.看診進度查詢 - 霧峰澄清醫院

台中 市大里區成功路55號; 預約掛號專線:04-24922000轉1000 (週一週日08:00~21:00); 現場掛號時間:上午7:30 ~ 12:00、下午12:00 ~ 17:30、晚上17:00 ~ 21:00 ... 於 www.wfcc.com.tw -

#46.台中醫院- Google 我的地圖

開啟全螢幕模式以查看更多. 台中醫院. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 在Google 地球中查看地圖. 瀏覽次數:7,644 次. 於 www.google.com -

#47.臺中榮民總醫院 - 職業傷病管理服務中心

門診時間:週一、週三~週五; 看診醫師:毛彥喬、胡松原、詹毓哲、林宇力; 聯絡電話:04-2359-2525; 地址:台中市西屯區臺灣大道四段1650號 ... 於 tmsc.osha.gov.tw -

#48.台中醫院將1項目列健檢多名員工檢測驚見異狀- 健康 - 中時新聞網

台中醫院 健檢中心主任、醫師翁茂中解釋,LDCT是目前最主流的胸部電腦斷層掃瞄,它能發現小於1公分的肺部節結,對於檢測肺癌等疾病有很好的效果,今年特別 ... 於 www.chinatimes.com -

#49.台中市15家醫院加開「長新冠門診」 帶解隔離證明就可看診

健保署先前啟動「COVID-19染疫康復者整合醫療計畫」,台中市共有15家醫院參與,提供「染疫康復者整合門診」服務,適用條件再解除隔離日在六個月內數在 ... 於 heho.com.tw -

#50.與「囝仔昌」互稱甥舅!27歲男遭槍殺丟包醫院台南警晚間逮3嫌

台南市立安南醫院今天(8日)凌晨傳出丟包案,徐姓男子右胸中彈送醫後仍宣告不治,警方追查發現死者為27歲徐姓男子,與6日車禍身亡的「囝仔昌」劉子賢 ... 於 www.setn.com -

#51.健康檢查5大重點,健檢項目、費用、健檢中心推薦一次告訴你!

健康檢查推薦台中健康檢查中心嗎? ... 五、台中健檢中心推薦-晨悅診所! ... 團隊,更與中部醫學中心等級醫院合作,致力為客戶提供優質的健檢服務。 於 www.mornjoy.com.tw -

#52.衛生福利部臺中醫院

本網站內容所有權歸衛生福利部臺中醫院所有,禁止任意轉載、複製或做商業用途(但以網路搜尋或超連結方式,進入醫療機構之網址(域)直接點閱者,不在此限) 本網站建議 ... 於 www.taic.mohw.gov.tw -

#53.門診預約掛號

祝您~~健康平安,臺中榮民總醫院關心您。 icon 歡迎使用「臺中榮民總醫院行動掛號APP」行動繳費功能,看診後即可透過手機APP快速繳費 ... 於 register.vghtc.gov.tw -

#54.宏恩醫院: 台中宏恩醫療體系

台中 市宏恩醫院台中宏恩醫院宏恩醫療體系宏恩醫院龍安分院宏恩醫院附設護理之家. 於 www.hong-en.com.tw -

#55.衛生福利部台中醫院|門診時間表|看診進度 - 台醫網

衛生福利部臺中醫院地址交通. 衛生福利部臺中醫院地址: 403台中市西區三民路一段199號. ☎ 電話:(04)22294411 ... 於 twedr.com -

#56.烏日林新醫院網路掛號網站

本院地址:台中市烏日區榮和路168號. 如有連結錯誤或是任何建議請來信謝謝! 禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱. 版權Copyright 2017 烏日林新醫院. 於 booking.wlshosp.org.tw -

#57.Driving directions to 台中醫院, 三民路一段, 台中市 - Waze

Realtime driving directions to 台中醫院, 三民路一段, 台中市, based on live traffic updates and road conditions – from Waze fellow drivers. 於 www.waze.com -

#58.衛生福利部臺中醫院 - Facebook

衛生福利部臺中醫院, 台中市。 7236 個讚· 35 人正在談論這個· 17107 個打卡次。尊重生命關懷弱勢以客為尊. 於 www.facebook.com -

#59.【衛生福利部台中醫院】職缺- 2023年4月熱門工作機會

幸福企業徵人【衛生福利部台中醫院工作】約用護理師、豐原醫院護理師、約用資訊管理師、精神科專科護理師、加護病房護理師、護理師等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅 ... 於 www.1111.com.tw -

#60.醫療體系|長庚醫療財團法人全球資訊網 - 長庚醫院

院區簡介. 院區. 附設機構. 基隆長庚紀念醫院暨情人湖院區 ... 於 www.cgmh.org.tw -

#61.振興醫療財團法人振興醫院

振興醫療財團法人振興醫院. 於 www.chgh.org.tw -

#62.服務業台中醫院院長徐永年改革醫院從非醫療下手 - 遠見雜誌

兩年前的台中醫院,服務態度惡名昭彰。病人寧可捨近求遠,花一、兩小時車程到長庚醫院,也不願委屈自己就近看病。 現在台中醫院,進門便有行政人員笑 ... 於 www.gvm.com.tw -

#63.澄清醫院中港分院

澄清綜合醫院是中部具規模之高水準「區域級教學醫院」。擁有24個完整診療科別與次專科、13個 ... 台中澄清醫院小小醫護體驗營學童:長大後想當醫護. 護理部 2023.02.06 ... 於 ck.ccgh.com.tw -

#64.預約掛號 - 清泉醫院網路掛號網站

歡迎來到清泉醫院, 醫院手機:04-25605600, 地址:台中市大雅區雅潭路四段80號. Original text. Rate this translation. Your feedback will be used to help improve ... 於 webreg.ching-chyuan.com.tw -

#65.2023年全球智慧醫院評比台中榮總是兩岸三地唯一入選醫院

陳適安擔任台中榮總院長後,擬定智慧醫療為醫院發展主軸,已累積超過百項人工智慧AI模組,推動落地應用和開設AI門診。他也承接國家型計畫,擔任台灣智慧 ... 於 ctee.com.tw -

#66.國軍台中總醫院-網路掛號系統

國軍臺中總醫院. Taichung Armed Forces General Hospital. 臺中市太平區中山路二段348號. No.348, Sec.2, Chungshan Rd., Taiping Dist., Taichung City. 於 web-reg-server.803.org.tw -

#67.臺中市私立衛生福利部臺中醫院附設舜云音樂寶姆托嬰中心 ...

中心資訊. 臺中市私立衛生福利部臺中醫院附設舜云音樂寶姆托嬰中心(部中分校); TEL : 04-2223 5193; FAX : 04-2223 2308; 地址:403009 台中市西區 ... 於 www.wsymusic.com -

#68.第一醫院-睡眠檢查、睡眠機佩戴服務、呼吸照護病房、內外科 ...

第一醫院睡眠中心致力於診療睡眠障礙病患,提供睡眠障礙病患快捷便利之檢查流程,檢查設備與醫學中心同級,提供睡眠多項生理檢查(PSG),睡眠機壓力檢定(CPAP), ... 於 sleep.di-yi.com.tw -

#69.臺北榮民總醫院複診預約掛號查詢及取消服務

身分證號或居留證號或本院病歷號:. 生日:(請輸入西元年4位數字), 年 / 月 / 日. 請輸入圖片驗證碼(不分大小寫):, 看不清楚換另一張圖. 於 www6.vghtpe.gov.tw -

#70.台新醫院

臺中市醫院,一般內科,腎臟科,腸胃肝膽科,神經內科,心臟內科,風濕免疫過敏科,家庭醫學科,骨科, ... 台新醫院. 電話:(04)2213-9966. 地址:台中市振興路441號. 於 www.ts-h.com.tw -

#71.行政院衛生署台中醫院附設護理之家

行政院衛生署台中醫院附設護理之家. 臺中市醫院. 醫院評鑑合格(地區醫院) 東勢區陽光精神科醫院本網站內容所有權歸衛生福利部臺中醫院所有,禁止任意 ... 於 hidrotecniapiramidestenerife.es -

#72.國立中興大學獸醫教學醫院

2019 國立中興大學獸醫教學醫院版權所有 地址:台中市西區向上路一段21號中興總院:04-22840405 向上分院:04-23017891 E-mail: [email protected] 於 www.vmth.nchu.edu.tw -

#73.台中醫院門市- 歐客佬精品咖啡農場|Oklao specialty coffee

台中醫院 門市 · 營業時間. 星期一- 星期五AM7:00 - PM19:00 星期六AM7:00 - PM15:00 星期日店休 ✓付款服務方式:現金、信用卡(VISA、Master、JCB、AE、中國銀聯)、Apple ... 於 www.oklaocoffee.com -

#74.台中醫院美食有哪些?12間臺中醫院周邊美食懶人包 - 熱血台中

早捌x 柳川│台中市中區柳川西路三段18號. 看到許多人都是點這一道早捌的心情早午餐,食材內容較為豐盛,有低溫烹調 ... 於 taiwan17go.com -

#75.【篤實關懷倫理卓越】光田綜合醫院Kuang Tien General Hospital

沙鹿總院:台中市沙鹿區沙田路117號電話:(04)2662-5111; 大甲院區:台中市大甲區經國路321號電話:(04)2688-5599. 隱私權及資訊安全政策宣告. 於 www.ktgh.com.tw -

#76.衛生福利部台中醫院 - 護理系- 國立臺中科技大學

衛生福利部台中醫院. BR.DR, 護理之家, 5A病房, 6B兒科, 7A外科, 9B內科, 台中ICU ... 臺中醫院加護病房常見技術、檢查、治療 · 產後評估 · 留置導尿管滲尿的處理 ... 於 nursing.nutc.edu.tw -

#77.衛生組| 台中醫院 - 台中女中

網站選單. 學生健康資訊系統(限校內) · 相關規定 · 工作伙伴 · 防疫資訊 · 校園整潔 · 愛健康 · 午餐團膳 · 綠苑裡的綠手指BLOG · 聖食志工計畫 · 學務處 · 回首頁. 於 itcgs.tcgs.tc.edu.tw -

#78.衛生福利部臺中醫院 - 臺灣國際醫療全球資訊網

臺中醫院位於臺中市中心,鄰近台中火車站,為台中地區民眾服務已有二甲子之久,我們秉持著「尊重生命、關懷弱勢、以客為尊」的信念,提供就醫民眾最親切且優質就醫服務 ... 於 www.medicaltravel.org.tw -

#79.聯安醫院

聯安醫院. ... 電話: (04)2244-1995; Mail: [email protected]; 地址: 台中市北屯區東山路一段37號. Copyright © 聯安醫院All Rights Reserved. 於 www.anhsp.com.tw -

#80.門診掛號- 就醫服務 - 台中慈濟醫院

台中 慈濟醫院門診資訊及預約掛號. ... 台中慈濟醫院. 台中慈濟醫院. 427台中市潭子區豐興路一段88號. 04-3606-0666 · [email protected]. 於 taichung.tzuchi.com.tw -

#81.門診時刻表 - 佛教正德醫院

正德醫院,台中正德醫院,佛教,醫院,功德,安寧病房,名醫,復健,中醫,台中,南屯,中藥,針灸,電腦斷層,兒童,老人, 於 www.bch.org.tw -

#82.台中醫院租屋資訊- MixRent|2023年4月最新出租物件推薦

台中醫院 租屋情報及租金行情,共有658筆關於台中醫院的出租相關結果。全台灣最完整的租屋搜尋引擎,助您輕鬆找到理想好房。 於 tw.mixrent.com -

#83.臺安醫院進化總院

Copyright 臺安醫院All Rights Reserved. 電話:04-23602000; 傳真:04-23606437; 地址: 台中市東區進化路203號; (隱私權保護政策). 於 www.tai-an.com.tw -

#84.站牌/ 臺中醫院 - 雲端公車

查詢臺中醫院附近的公車路線: 101, 107, 107延, 11, 25, 27, 290, 290繞, 30, 30延, 32, ... 台中. 臺中車站(民族路口)-嶺東三站 · 290. 台中. 干城站-童綜合醫院. 於 yunbus.tw -

#85.衛生福利部臺中醫院 - 维基百科

衛生福利部臺中醫院(簡稱臺中醫院)是一所位於臺灣臺中市的衛生福利部所屬醫院。創設於1895年,前身為日治時期「臺灣總督府臺中病院」。曾是台灣中部唯一的結核病專屬 ... 於 zh.wikipedia.org -

#86.旅遊醫學門診 - 衛生福利部疾病管制署

編號 縣市 醫院名稱 科別 電話 1 基隆市 衛生福利部基隆醫院 家庭醫學科 02‑2429‑2525 #5... 2 臺北市 馬偕紀念醫院臺北院區 家庭醫學科 02‑2543‑3535 #2... 3 臺北市 臺大醫院 家庭醫學科第10診(旅遊醫學特別門診) 02‑2312‑3456 #6... 於 www.cdc.gov.tw -

#87.阮綜合醫院

YUANHOSP 阮綜合醫院-秉持關懷顧客的經營理念,提供全方位的醫療服務,成為台灣精緻的健康照護體系,誠信,關懷,合作,創新. 於 www.yuanhosp.com.tw -

#88.詹吉亮- 台中醫院主任秘書 - LinkedIn

快到全球最大的專業人士人脈網查看詹吉亮的檔案!詹吉亮新增了1 項職缺。查看完整檔案,進一步探索詹吉亮的人脈和相關職缺。 於 tw.linkedin.com -

#89.台中仁愛醫院掛號查詢- 仁愛醫院- 網路掛號系統

(請輸入身分證字號、護照號碼、居留證號或入出境許可證號). 身分證字號(字母請大寫) 病歷號 護照號碼 居留證號 入出境許可證號. (範例:出生日期為1985年11月25日,請 ... 於 www.jah.org.tw -

#90.查詢/ 取消預約掛號 - 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院

秀傳秉持「視病猶親、忠於職守、愛心服務」的根本精神,更在醫療技術、醫療新知和醫療儀器設備上,不斷求新、求進步和多元交流。 於 www.scmh.org.tw -

#91.中華民國公立醫院協會

會員編號: H18 · 團體名稱:國軍台中總醫院 · 所在地址:411 台中市太平區中山路2段348號 · 負 責 人 :洪恭誠 · 會員代表:. 編號, 姓名, 職稱. M051, 洪恭誠, 院長. M052 ... 於 www.pha.org.tw -

#92.第9屆衛福部優良醫師獎台中醫院醫師群獲肯定 - Yahoo奇摩新聞

記者陳金龍/台中報導. 衛生福利部為表揚優良醫師為病人所做的努力與付出,舉辦第9屆優良暨資深典範醫師表揚,台中醫院由內科部主任楊文達榮獲資深 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#93.衛生福利部臺中醫院- 店家介紹 - 中華黃頁

衛生福利部臺中醫院是位於台中市西區三民路一段199號的西醫店家,這裡提供衛生福利部臺中醫院的電話、地址資訊及相關產品服務介紹,並分享衛生福利部臺中醫院的好康 ... 於 www.iyp.com.tw -

#94.[整層住家]近台中醫院兩房一廳獨洗獨曬系統櫃- 591租屋網

591為您提供:台中市中區整層住家,,近台中醫院兩房一廳獨洗獨曬系統櫃. 於 rent.591.com.tw -

#95.門診時刻表– 國軍臺中總醫院全球資訊網

國軍臺中總醫院logo圖片. 臺中總院:411228 臺中市太平區中山路二段348號電話:(04)2393-4191#12傳真:(04)2392-7146. 中清分院:404313 臺中市北區忠明路500號 ... 於 803.mnd.gov.tw -

#96.靜和醫院

※台中市衛生局核定本市醫療機構收費標準連結※. 門診時間:. 初複診. 上午9 點 ... 於 www.cott.org.tw -

#97.台中醫院店| 杏一健康生活館

杏一秉持用愛心與耐心去關心您每一天的生活!首創網路購物提供長照補助購買輔具辦理,免出門輕鬆為您送到家!搭配APP購物優惠多更多,等您來體驗!(台中醫院店) 於 www.medfirst.com.tw