古董大理石椅的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦雷翁•羅森斯坦寫的 古物新史:從上古遺跡到現代拍賣場,縱橫千年的美學意識流變與珍品收藏旅程,一名哲學教授的古物考察記 可以從中找到所需的評價。

國立雲林科技大學 文化資產維護系碩士班 廖志中所指導 董育菱的 台南地區木製供桌形制調查研究 (2003),提出古董大理石椅關鍵因素是什麼,來自於供桌、信仰、形制。

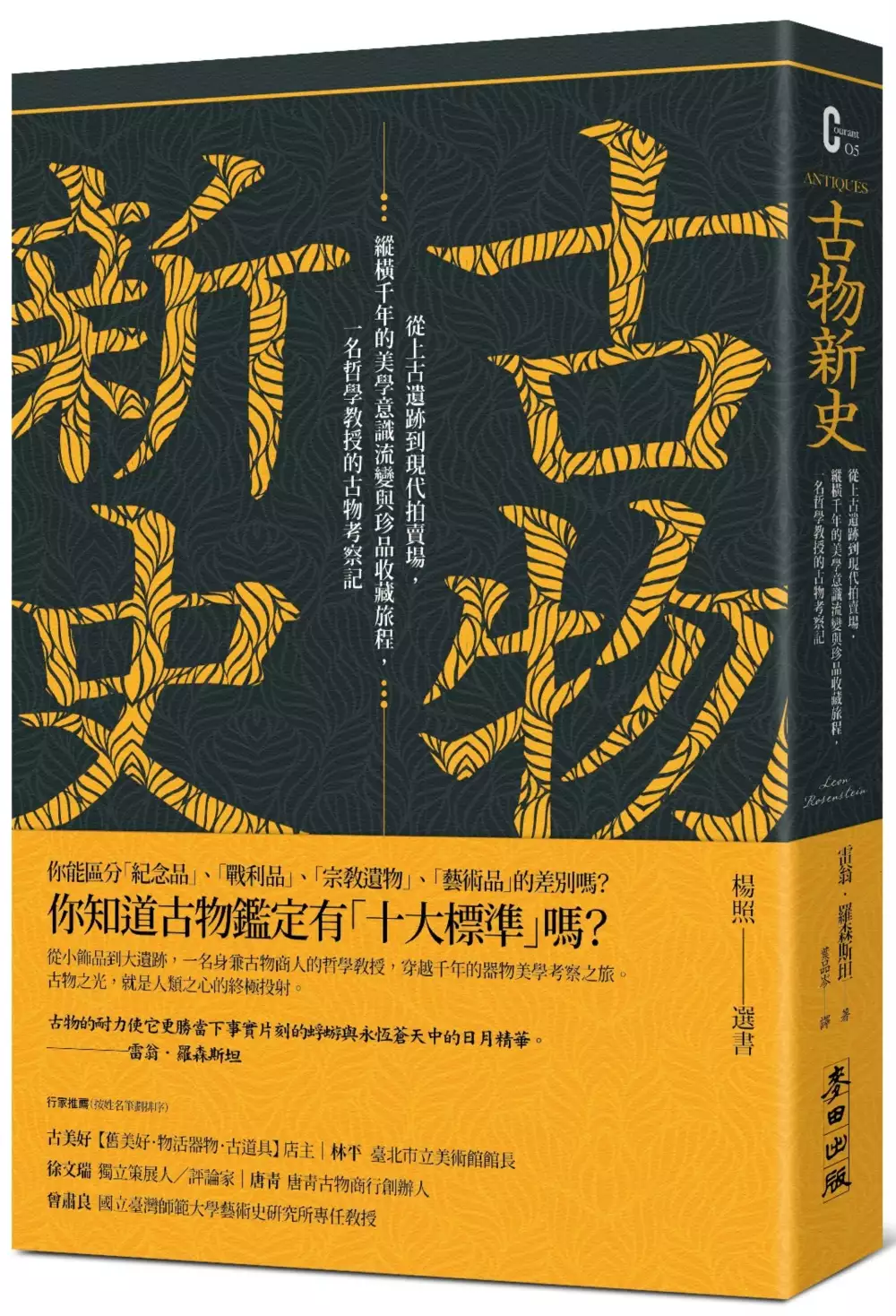

古物新史:從上古遺跡到現代拍賣場,縱橫千年的美學意識流變與珍品收藏旅程,一名哲學教授的古物考察記

為了解決古董大理石椅 的問題,作者雷翁•羅森斯坦 這樣論述:

「古物的耐力使它更勝當下事實片刻的蜉蝣與永恆蒼天中的日月精華。」──雷翁•羅森斯坦 * 你能區分「紀念品」、「戰利品」、「宗教遺物」、「藝術品」的差別嗎? * 你知道古物鑑定有「十大標準」嗎? 從小飾品到大遺跡,一名身兼古物商人的哲學教授,穿越千年的器物美學考察之旅。 古物之光,就是人類之心的終極投射。 古物抵抗了時間,人抵抗不了古物。從古至今,人類不斷致力在物質殘片中抓住一絲過往氣息,器物在掌,便是時光留痕的真切鐵證。無可再現的逝去歲月依附於古物之中重生,接通了隔代異地的美學心靈。在我們將這些視若珍寶的文明精華收納掌中之前,古物自己早有一則

又一則穿洋渡海、百折千迴的冒險故事。我們與古物相遇所獲得的部分樂趣,源於對該物件悠遠年分的假想情懷及其可能產生的文化共鳴。但這股令人無比神往,使不少收藏家散盡資財也要投身其中的吸引力,究竟來自何方?古物有哪些共同特徵?而這些特徵如何激發美感的愉悅之情? 本書作者羅森斯坦是傑出的哲學家,也是一名業餘古物商人,他在書中對古物作為文化概念和審美範疇的起源發展,進行了生動而完整的尋根探源。他認為古物的魅力是多方面的:年代、感性、獨特性、商品價值、觸覺價值、歷史和文化連結,當然,還有它們純粹作為藝術品的美麗外觀。他也記錄了古物收藏和鑑賞的歷史,將歷史觀點置於哲學框架之下,從完全原創的角度梳理關於古

物的種種。最後,作者提出了「古物十大標準」,歸納了一件物品若想引發古物獨有的美學反應所須具備的十大特徵。全書採證淵博,脈絡清晰,將引領對古物一往情深的讀者,重新發掘這方迷人世界的幽微與榮光。 【定義古物的十大標準】 1. 主題:屬於繪畫、雕塑等類似體裁,因而是具象的,在這樣的古物案例中,被描繪的主題應該要漂亮且有吸引力,迷人且叫人難以拒絕。一般而言,如果這幅畫有很多人,每個人都在畫面中做些什麼,如果正在發生的事既典型又獨特,且如果繪畫的主角或主題在其他體裁中有著名的發揮,這樣的主題通常是最有吸引力的。 2. 保存狀況:保存狀況是個高度相對的標準。它和年紀與物質媒介尤其相關;

它也和稀有性與來歷相關。對古物保存狀況要求的高低,取決於其物質媒介,以及該媒介被修復的順從度。另外,對古物保存狀況要求的高低,也取決於其體裁。一尊缺了頭的大理石雕像令人嚮往的程度,絕對比缺了一根手指的雕像要低,卻比肖像主角的頭被抹除或挖去的一幅畫更可容忍。對保存不良的寬容大概和年紀最為相關:一般而言,作品越老,我們對保存狀況的期待就越低。 3. 技術完善:技術完善是古物質性優良必不可少的原料。它涉及許多因素。一方面,它涉及物質經過什麼處理被構思出來的問題,以及在特定情況下,這些材料的選擇,以及使它們符合設計的方式,是否最能體現作品的理念。但有時也可能意味著,允許想法和設計占上風,迫使材

料做它們天性上不喜歡做的事情。 4. 稀有性:稀有性是個高度相對的用語,而且一定得放在某種脈絡下理解,用來衡量它的標準關係。人們口中的「一般稀有性」的計算基礎,可能是這類古物現存件數、相對於當初製作的件數。人們也可以衡量相應於特定時間和地點的稀有性。稀有性的另一個因素是,製作古物的材料之脆弱性:紙對石頭,蠟對黃金,布料對玻璃…… 5. 尺寸大小:以純粹美學的角度來看,一件古物應該按照其應然,盡可能地大或小,以產生它最適當的影響。一般而言,非常小以至於需要透過放大鏡觀察的物品,將無法產生人們想要的美學效果,另一方面,大到不能被作為一個整體去體驗的物品則太大。 6. 完

整性:完整性的標準可以被理解為「保存狀況」的因素,例如當雕像缺了一隻手,或茶壺缺了握柄或蓋子時。然而,當古董物品是由個別單件組成套組時,完整性就變得尤其重要。在此情況下,完整性可能由原始創作中的部件數量決定,也可能由當前用途的要求決定。數字本身很重要。一般來說,奇數不如偶數:一組八把的椅子,不僅優於一組七把,也優於一組九把。 7. 年紀:在多數法律脈絡中使用的傳統古物年紀是一百年,但這數字完全是武斷隨意的。誠如前文所指出的,長年以來,在古物貿易領域,家具必須製作於一八二○年前,才能被視為古物,而只有五十年歷史的珠寶,就已經在貿易中獲得「古物」的名稱。對年紀更好的理解是「陳年性」。這種歷

史特徵意味著,它顯然是以不再流行的風格製作,並且清楚顯示出陳年的物質跡象足以成為其過去時代的典範,為我們召喚一個如今已不復存在的世界的風貌。 8. 真實性:一般而言,這個詞通常用來表示製造者和作品之間的認證關係。如果我們問,它真的是華盛頓將軍的畫?它是用金製成,還是仿金?它的特定零件是機器製作的嗎?它在同類中真的與眾不同嗎?那是原始的握柄?被動過手腳的標記?它們當初只生產了四個嗎?它真的是十八世紀的嗎?它是某某作者的某某作品中提到的那個?──所有這些都是與我們提到的其他標準有關的作品真偽問題。我認為,「真實性」是一個後設標準。 9. 來歷:唯有透過連續性──藉由把某事物從過去到

現在的演化,理解為分離事件的因果順序結果──我們才能對當下的事物提出解釋,並賦予意義。來歷是古物的歷史,從它誕生至現在這一刻,沿著一連串的物主、用途、地點、協會、博覽會與解釋說明向前走。比起上述所有標準,來歷通常具體說明它穿梭時空發生的細節,更能夠使古物不同於藝術品,它更能為古物提供「感染性」光環,更能透過將古物與人類生活聯繫起來,以及經常將古物與名氣聯繫起來,增加其價值。這就是為什麼,來歷受名人崇拜炒作的支配,程度甚至超過真實性。 10. 偶然的:偶然的不僅意指「意外的」、「碰巧的」或「運氣」,更精確地說,是「外部加諸或適用的標準」。它們並非因為物品本身獨一無二的特色,而是因為和古物

相遇的背景,而發揮作用的標準。這基本上就是一個籠統的標準,泛指一切可能影響對古物看法──欣賞和評價──但主要是外部歸因的環境因素。也就是說,這個標準只在某些特定個人、在特定地點與時間、基於特定理由,覺得該古物非常吸引人的前提下,才和這個古物有關係。 【麥田 Courant 書系】 Courant 書系:選書人 /楊照 ======================== 跨界思潮的指揮家,演繹多元知識的 Courant。 Courant,是輕盈的波盪,卻能刻下深邃印痕。 Courant,也是思潮的詩意代稱,流水運行不斷如思緒。 Courant,更是

一段輪旋無盡的優雅舞曲。 從最初開始滴淌,既是歷史的洪濤,也是浮世的細流,縱貫敲打。 Courant 書系,一本書,一種思惟,一片視野,一支引領新曲式的輪舞。 間奏來時,流轉的樂音倏然歇止── Courant ! 思潮湧入,讀者登場 名人推薦 選書、導讀 楊照(作家/Courant 書系選書人) 行家推薦 古美好(【舊美好.物活器物.古道具】店主) 林平(臺北市立美術館館長) 徐文瑞(獨立策展人/評論家) 唐青(唐青古物商行創辦人) 曾肅良(國立臺灣師範大學藝術史研究所專任教授) (按姓名筆劃排序) 各

界好評 「羅森斯坦有兩個職業:哲學家和古物經銷商。羅森斯坦的哲學家身分催動他反思古物收集的理論和實踐。他提出了古物概念的分析及鑑賞的歷史,充滿了令人著迷的細節。」──《選擇》(Choice) 「什麼是古物?古物如何與其他物品──收藏品、紀念品、文物、藝術品和假貨──做出區隔?羅森斯坦以哲學家的分析敏銳度、學者的歷史知識與博學,以及沉浸在古董世界中的實踐能力來解決這些問題。」──Philip Alperson,天普大學 「羅森斯坦對鑑賞和收藏的哲學研究,既提供了古羅馬到現代美國的古物發展演變史,也提出了令人印象深刻的分析,從而使古物及其價值成為現實。這是一本值得哲學家、美學家、古物收

藏家與一般大眾共同品賞的書。」──Peter Lamarque,約克大學 「這是一本生動、內容豐富的書:由一個深刻了解古物的人所引導的罕見討論,作為一個充滿激情的收藏家、教師和古物哲學家,作者的貢獻實至名歸。」 ──Jack Zupko,埃默里大學

台南地區木製供桌形制調查研究

為了解決古董大理石椅 的問題,作者董育菱 這樣論述:

供桌又稱神明桌、神桌、頂下桌、紅界桌,是中國古文物之重寶,為一古科技的結晶,充分反映出先民智慧及燦爛輝煌政治文化藝術、民間宗教信仰、生活概況等歷史載體。由於有關供桌維護管理資料國內較為缺乏,因此,採探索性研究,藉由耆老對供桌之瞭解及長年從事供桌製作、維修人員和個人家族淵源經營供桌製作販售而加以探討,包括到台南各個文物陳列室、古董店、廟宇、佛俱店訪問,訪談相關人員而加以整理並提出論文報告,然因傳統供桌的逐漸沒落,耆老消失的快速,諸多資料缺乏,但今日若不做,將來勢將更難進行。供桌既為人類宗教文明的肇始,為道教、佛教…等一般民間信仰之必備器具,具有安定民心、教化人民、文化傳承及藝術欣賞的重要功能和

目的,為保存供桌使之流傳後世,有關其修復、保護確實重要,故本論文對於供桌演變之形式、材質、裝飾題材、工法、…等各方面及其控制研究以及最佳保存環境等要件提出報告,逐步建立較完整性的資料。尤其相關管理安全措施的重要性和修復理念及古物鑑定新趨勢,並對於台灣有關單位未充分重視器物管理維護提出建言,或有可能成為供桌鑑定的基礎資料,甚或成為歷史的最佳見証及代言人,冀望中國先民珍貴的宗教文化結晶遺產,絕無僅有的供桌永遠展現其光芒,成為中國人慎終追遠、飲水思源的最佳見証。