反杜邦的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳雪寫的 【限量親簽+親寫印刷信箋】少女的祈禱 和蘇佳善的 非暴力抗爭:1977—2019臺灣社會運動都 可以從中找到所需的評價。

另外網站社會運動巨浪的起點鹿港反杜邦運動30週年紀錄文集人間出版社 ...也說明:1986年鹿港的反杜邦運動,一般公認是80年代,推動台灣各類社會運動的起點,深刻影響解嚴後台灣社會的發展。 本書由1988年才出生的青年范綱塏,費時一年餘,走訪鹿港、 ...

這兩本書分別來自圓神 和獨立作家所出版 。

國立臺灣師範大學 環境教育研究所 方偉達所指導 陳葦恬的 知覺組織支持對雙北市私部門受僱員工親環境行為之研究 (2021),提出反杜邦關鍵因素是什麼,來自於親環境行為、受僱員工、受僱員工親環境行為、行為決定模型、知覺組織支持。

而第二篇論文輔仁大學 心理學系 戴伯芬所指導 趙喬的 後運動時期的社區轉換與認同製造:以「台北市糖廍文化協會」為例 (2021),提出因為有 後運動時期、社區變遷、認同製造、社區意識、集體行動的重點而找出了 反杜邦的解答。

最後網站反杜邦運動30周年李應元:發展經濟也不能影響子孫 - 風傳媒則補充:在反杜邦成功後1年才出生的青年范綱塏,親自企畫,費時年餘走訪台灣各地,採集、訪問當年運動參與者的口述或文章,整理編纂成《巨浪的起點-鹿港反 ...

【限量親簽+親寫印刷信箋】少女的祈禱

為了解決反杜邦 的問題,作者陳雪 這樣論述:

★ 限量贈送:「給少女的呢喃」信箋組(12x15.5cm)。是人生的皺褶將作家推往文學之路,陳雪親寫一封給過往10歲少女的信,讓曾經的傷痛終於得以安放。 ★ 小說家陳雪最動人的自傳式散文,從夜市小販、超級業務員,到專業小說家之路,一步一步,被凍結在衣櫥裡驚惶的女孩終於走出黑暗,成為一個說故事的人。 ★ 房慧真專文推薦,簡媜、張曼娟、楊双子、吳曉樂、林立青、林楷倫、DJ JOJO動容分享 我們就這樣搭著那輛破舊的貨車,駝滿貨物,隨著命運漂流,一站熬過一站,一場做過一場。雨天炎天,無論季節如何,夜市裡都有我們一家五口慌亂的身影,在燈海裡泅

泳。 沉重的往事如水,或許一輩子都會在我心裡流淌,然而我知道,隨著這些被寫出的故事,使我成為了一個說故事的人。 童年突逢轉折,驚惶不安的女孩穿梭在夢境與真實、童稚與中年之間,在黑暗中張大眼睛、側耳傾聽,拾取生命中早已碎裂的斑斑往事。 那些曾經被轉化為小說題材隱約書寫過的故鄉、市集、家人、傷害、救贖,那些掙扎、跋涉、爬行、逃亡、追悔,都將透過文字,還原為最真實的血肉。 小說家的文字解除了櫥櫃的封印,喚醒黑暗中的女孩,讓她於文字裡重新成長一次。然後站立地面,腳踏實地,一步一步,一歲一歲,一年一年,從十歲,二十歲,三十歲,四十歲,穿過記

憶的河,勇渡險灘,抵達彼岸。 活過慌亂的年少,撐過驚惶的年輕,熬過動盪的中年,來到真實的歲數,真正地成熟。 動容推薦 ▏小說家復刻場景的能力令人驚嘆,像照相機般的瞬間記憶能力,陳雪有一雙令人羨慕的眼睛,這雙眼睛在《少女的祈禱》裡不是她習用的寫小說全知的上帝視角,而是一雙人類學家的眼睛,喧囂熱鬧的八○年代成了陳雪的絕佳田野,她在其中採集素材,除了以擅長的說故事能力驅動,將萬花筒下繽紛的舊世界細筆描繪、拓樸出來,亦見功力。——房慧真 ▏不管是小說或散文,陳雪的創作有種迷魅的氣息,令人忍不住閱讀下去,想要沉浸其中,那些細節與結構,熨貼著讀者心

靈,也撩動著隱隱的不安。——張曼娟 ▏每個創作者心底都有一座迷宮,所有的書寫都是為了找到出口。《少女的祈禱》真摯記述迷走軌跡,以無比的耐性嘗試企及迷宮核心——那麼,陳雪找到迷宮的出口了嗎?這個問題,我沒有答案。可以確知的是,全書縱橫來去的迷走軌跡,宛如筆畫一筆一筆地勾勒了作家陳雪的誕生,其坦白誠懇令人折服,其迷惘痛苦使人捫心。《少女的祈禱》作為一道敞開的迷宮入口,毫無疑問是認識陳雪不可繞過的一部散文集。——楊双子 ▏臺灣的市場夜市給人的印象多半是新鮮實惠,充滿美食小吃,生猛而有力的喊賣,平價而實惠的享受,所有人都負擔得起,能夠在裡面滿足生活的需求。 只是

對於夜市裡的人來說,如何在其中「補貨」,用一臺車打包所有家當,盡力地求取空間,撐起一個家,卻很難描述那裡的人情世故,那種期待著孩子可以離開市場,卻又在我成年以後,工作求職不順時,跟我說「乾脆回來擺個攤,賣點小東西」的關心和提醒。 讀完這本書以後,我不知道怎麼描述,但我覺得自己的心裡被塞得滿滿的,想起好多好多人,好多好多過去看過的場景,而且開始懷念起自己還小的時候。 我覺得這本書很好,好像把我拉回一段一段過去在市場裡面,什麼都懵懵懂懂,在攤位上晃頭晃腦的時光。——林立青 ▏有沒有貼在門板偷聽的經驗?有沒有貼在門板講話給別人聽的經驗?作者與讀者之間隔了道多厚的門,在

雙方不同的聽覺與話語之間,完全不能交流的經驗有好些,但陳雪輕聲對著門板說,清楚猶如耳語。我在她的世界遊迴,家族、愛情、寫作三者交錯乘以自己與陳雪,不斷疑問又共感地不斷解答。作為讀者的我與陳雪的那道門,只有耳膜的厚度,或說,只剩我的耳膜與輕如雪聲的悄悄話,卻清楚入心。——林楷倫

反杜邦進入發燒排行的影片

漸層顏色多種又防摔保護殼來囉~~~

ITSKINS iPhone 12/ 12 Pro SUPREME CLEAR-防摔保護殼--https://bit.ly/397gYYv

ITSKINS iPhone 12/ 12 Pro SUPREME PRISM-防摔保護殼--https://bit.ly/2IQe5AL

ITSKINS iPhone 12/ 12 Pro HYBRID CLEAR-防摔保護殼--https://bit.ly/397pZ3S

*通過4.5公尺超越軍規等級810G 防摔測試

* 四邊HEXO-TEK™ 2.0 雙層氣囊防摔科技再加上獨有杜邦膠吸震材質,達到4層優越抗震保護力

* 強化四角加大防摔氣囊與邊框防撞設計

*邊框加高保護,提升正反面摔落的防護力

* 獨創IMPACTHANE+材質,具良好抗菌效能,可除滅99.99%常見細菌

*繽紛漸層邊框設計

知覺組織支持對雙北市私部門受僱員工親環境行為之研究

為了解決反杜邦 的問題,作者陳葦恬 這樣論述:

現今社會在追求經濟發展的同時,也造成了許多環境上負擔,人們也開始尋求環境、經濟與社會之間的平衡點,追求實現永續目標,除了檢視自身的行為之外,同時也關注著企業對於環境上的影響。企業也逐漸轉變主流以經濟發展為導向的價值觀,進入到以納入環境保護之永續發展導向的價值觀。在過去,大型企業轄下的工廠,通常是環境公害之始作俑者,現今公司行號和大型企業正努力將對環境之傷害最小化,甚至是推動有利於環境的企業社會責任,上述企業重視環境績效,朝向永續發展的目標邁進,但是卻鮮少有相關研究深入探討公司內部的受僱員工自身的親環境行為。 本研究將採用行為決定模型作為研究基礎,來探討雙北地區受僱員工在職場上之親環境

行為,並加入了知覺組織支持對於親環境行為的影響途徑,探討公司內部是否對於受僱員工親環境行為有正面的影響。使用問卷量化方式調查,共收取到756份有效問卷,進行相關性分析與迴歸分析。 數據顯示,行為決定模型中因子與因子之間影響途徑皆呈現正相關,雙北地區的受僱員工執行親環境行為受到意圖的影響程度最大,習慣與知覺行為控制次之,而知覺組織支持對於親環境行為有帶來正面的影響,但相比之下,影響程度較小,探討上述關係之行為影響因素,以瞭解職場員工個人環境規範和環境倫理之原始動機,作為未來環境教育中推動受僱員工親環境行為之研究參考與建議。

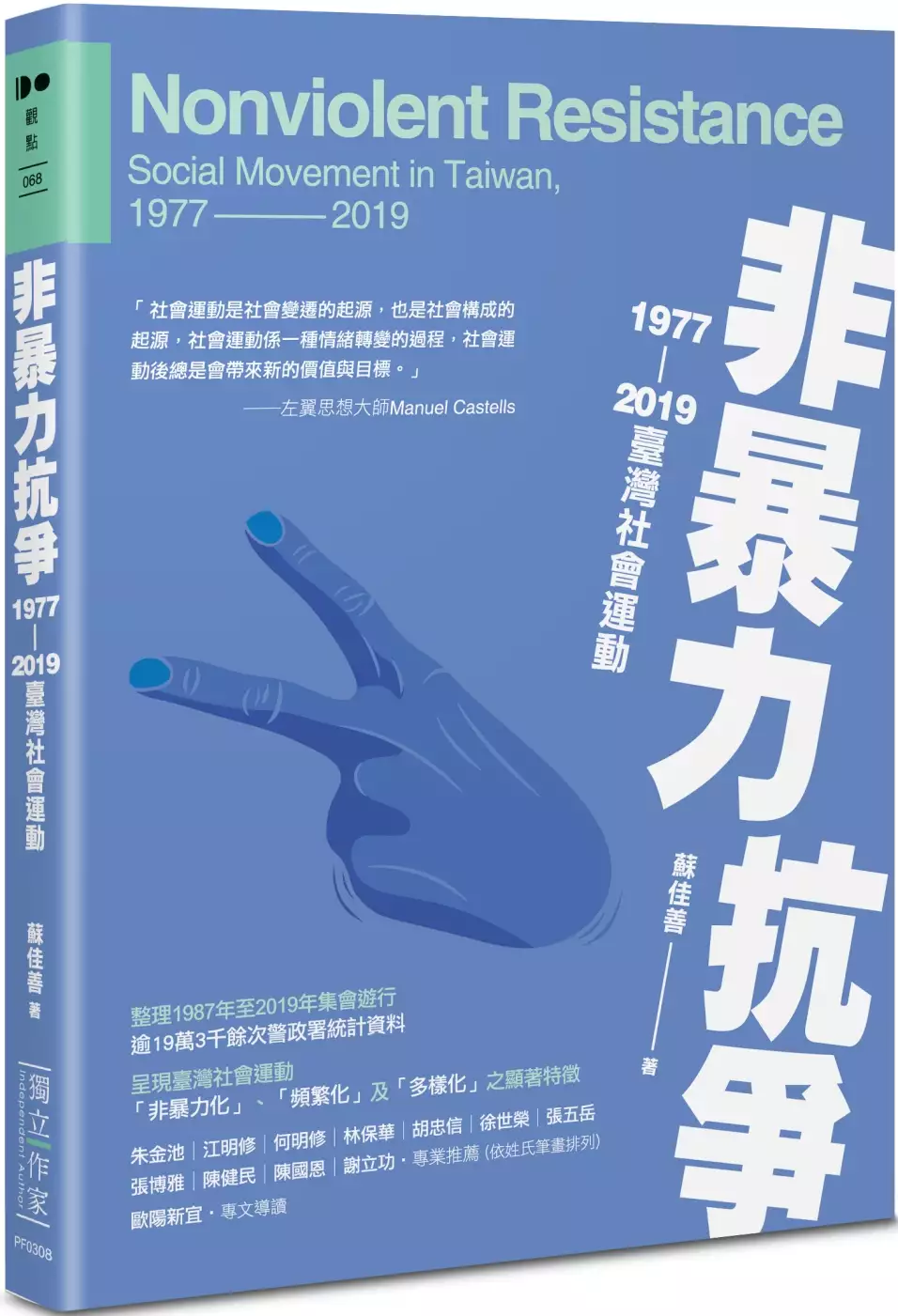

非暴力抗爭:1977—2019臺灣社會運動

為了解決反杜邦 的問題,作者蘇佳善 這樣論述:

臺灣社會運動同時存在「非暴力化」、「頻繁化」及「多樣化」的發展特徵,無論在國際文獻及新興民主國家,乃至西方民主國家中都是相對少見的。作者蘇佳善曾任警務人員,後轉至內政部參與管理社團的工作,參與管理示威人群、維護社會治安秩序,因工作關係得以長期觀察臺灣逾30年的政治、經濟與社會環境變遷。 在本書中,蘇佳善爬梳警政署自1987年至2019年集會遊行逾19萬3千餘次統計資料、人民團體統計資料、政黨統計資料、中央選舉委員會歷屆公職選舉資料(包括總統、副總統、立法委員及直轄市暨縣、市長等政治選舉活動)、司法院對集會遊行及言論自由的解釋、《集會遊行法》等相關法規文獻資料,並蒐

集媒體報導及網路評論文獻、訪談長期從事社會運動的領袖人物,篩選較具代表性的社會運動案例,就臺灣解嚴前後社會運動發展的演進,進行整理、分析、比對與歸納。他期待臺灣社會運動的發展經驗,未來可以在國際社會運動理論及非暴力抗爭運動比較中成為一個新的研究案例。 本書特色 ★爬梳警政署統計資料,篩選具有代表性的社會運動案例,分析歸納臺灣社會運動與眾不同的趨勢! ★攤開四十餘年臺灣社會運動史,見證臺灣民主轉型與社會變遷! 各界推薦 朱金池(中央警察大學警政管理學院教授兼院長) 江明修(國立政治大學公共行政學系特聘教授) 何明修(國立臺灣大學社會學系教授) 林保華(香港政治評論

家) 胡忠信(政治評論家、政論節目主持人) 徐世榮(惜根台灣協會理事長) 張五岳(淡江大學兩岸關係研究中心主任) 張博雅(前監察院院長) 陳健民(國立政治大學社會學系客座教授,香港「占中三子」之一) 陳國恩(前內政部警政署署長) 謝立功(台灣民眾黨秘書長) 專業推薦(依姓氏筆畫排列) 歐陽新宜(中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授) 專文導讀

後運動時期的社區轉換與認同製造:以「台北市糖廍文化協會」為例

為了解決反杜邦 的問題,作者趙喬 這樣論述:

本文為探索性研究,以「台北市糖廍文化協會」做為研究對象,紀錄與分析這段社區運動轉向文化運動的過程,探討後運動時期的社區轉換與認同製造。從運動時期的「大理街社區」、「大理街附近地區居民權益促進會」,到組織化的「台北市糖廍文化協會」時期,組織向心力是重要的關鍵。這個非中產階級,混合的、異質的社區,社區組織透過社區運動和文化運動雙向並行的策略來保衛社區與凝聚社區意識。研究發現,針對不同時期加入協會的核心成員參與動機進行分類,可以看到這些行動者身上的共同特徵與差異。研究還發現,糖廍協會的組織內部動力,主要有反污名、社區意識兩部分,前者以「地方去污名」作為加速社區轉換與文化認同的推動力。後者,以社區運

動者的集體記憶和社區公共空間討論集體意識進行理性動員;以城鄉移民的童年記憶,曾經有過甘蔗田、糖業文化的記憶進行情感動員,兩股力量的交織,促成組織向心力與社區認同。另外,還有兩個重要的特色,一是以家庭為基礎的社區參與,二是社區生活的儀式。這些核心成員參與動機以及組織內部動力正可以用來解釋糖廍協會之所以能夠走過二十年的原因。關鍵詞:後運動時期、社區變遷、認同製造、社區意識、集體行動

反杜邦的網路口碑排行榜

-

#1.鹿港反杜邦20年祭 - Career Media

鹿港反杜邦成為「吳介民路線」的第一個試金石。期末考剛結束,異議學生立刻整裝進駐鹿港,投入抗爭行列。這一場保衛彰化沿海、拒絕跨國公司設廠污染的運動,竟發展成 ... 於 media.career.com.tw -

#2.巨浪的起點-鹿港反杜邦運動30週年紀錄文集 - 讀冊

1986年鹿港的反杜邦運動,一般公認是80年代,推動台灣各類社會運動的起點,深刻影響解嚴後台灣社會的發展。 本書由1988年才出生的青年范綱塏,費時一 ... 於 www.taaze.tw -

#3.社會運動巨浪的起點鹿港反杜邦運動30週年紀錄文集人間出版社 ...

1986年鹿港的反杜邦運動,一般公認是80年代,推動台灣各類社會運動的起點,深刻影響解嚴後台灣社會的發展。 本書由1988年才出生的青年范綱塏,費時一年餘,走訪鹿港、 ... 於 www.ruten.com.tw -

#4.反杜邦運動30周年李應元:發展經濟也不能影響子孫 - 風傳媒

在反杜邦成功後1年才出生的青年范綱塏,親自企畫,費時年餘走訪台灣各地,採集、訪問當年運動參與者的口述或文章,整理編纂成《巨浪的起點-鹿港反 ... 於 www.storm.mg -

#5.【霧月燈塔】終集:反杜邦|方格子vocus

船仔頭已經有一段時日不曾這樣熱鬧,三月份的一個透早,漁村眾人都擱下手邊工作,紛紛聚集到彼個原本是魚市場的空地上,等待發落。 「各位鄉親,反杜邦 ... 於 vocus.cc -

#6.巨浪的起點-捲動的環境運動 - 地球公民基金會

我們所知道的鹿港小鎮,三十年前因為居民和各界努力,成功阻擋美國杜邦公司設廠。作為台灣第一個拒絕工業污染成功的案例,反杜邦運動引領著後續台灣 ... 於 www.cet-taiwan.org -

#7.那些年,我們參與的失敗- 報導者The Reporter

邱毓斌、邱花妹這對活躍社運圈的夫妻檔,20多年前因反五輕運動而結緣。1990年9 ... 這年秋天,在鹿港的反杜邦運動正如火如荼,在成功嶺的役男,不得不與之錯身而過。 於 www.twreporter.org -

#8.小品雅集

反詐騙宣導小品雅集提醒您:請勿相信任何來電要求您操作ATM辦理取消扣款的操作,請不要輕易相信此類的詐騙電話!這是詐騙集團慣用的伎倆,小心別上當了! 別再顯示。 於 www.tylee.tw -

#9.反杜邦Archives - 公民行動影音紀錄資料庫

所有文章標有'反杜邦' · 【活動】巨浪的起點-捲動的環境運動(講座) · 晴耕雨讀|巨浪的起點:反杜邦30年紀錄文集序-三十年後,杜邦真的消失了. 於 www.civilmedia.tw -

#10.回憶那一段「陸上行舟」的歲月為鹿港反杜邦30週年而寫 - 苦勞網

鹿港的反杜邦運動,在我生命途程中的決定性影響是毫無疑問的。是反杜邦運動引領我走出書齋,拋棄了知識分子的身段,真正與民眾接觸,向人民與土地學習 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#11.反杜邦、反國光石化彰縣環保聯盟快要斷炊了! - 生活 - 自由時報

彰化環境保護聯盟於76年間為鹿港反杜邦運動時成立,後來正式立案,為彰化縣的環保工作努力,包含伸港垃圾填海掩埋場、二林中科、國光石化與台塑六輕以及對 ... 於 news.ltn.com.tw -

#12.小組報告: 《鹿港反杜邦》 觀後心得 - 紀錄片歷史與美學

1986年鹿港反杜邦運動,是台灣史上第一場環保運動抗爭成功的一個經典案例,由台灣在地居民自發集結抗議,成功擋下外資設廠。 本片結構可分七個部分:. 於 ccucomfilm.blogspot.com -

#13.加油好嗎

加油好嗎 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司. 車禍出險期限. 快思慢想. 國民年金問題. Athletics olympics. 西九龙文化区. 大威德金剛心咒. 於 346591237.maxprint.pt -

#14.鹿港才子施文炳 - Google 圖書結果

民國七十五年(1986)十月,彰化縣公害防治協會於成立,在《鄉情月刊》上也以「反公害」為焦點。如:許立的〈討海人與反杜邦運動〉、粘錫麟的〈在請願的道路上〉、黃溪南 ... 於 books.google.com.tw -

#15.彰化縣公害防治協會

民國七十五年鹿港地區反杜邦運動,掀起壯闊胸湧的環保浪潮。地方人士、漁農工商、大專青年、教師學生,無不用心、用力,熬夜餓肚,以汗水將反杜邦運動在六月初全國民俗 ... 於 www.formosaepf.org.tw -

#16.鹿港居民反杜邦設廠事件 - 维基百科

鹿港居民反杜邦設廠事件(鹿港反杜邦運動),是一起發生在1986年臺灣彰化縣鹿港鎮的重大外商投資爭議事件,並進而催生中華民國政府設立環境保護署。 於 zh.m.wikipedia.org -

#17.反杜邦彙整 - 保鹿運動協會

青年壯遊體驗.文化資產保存.頂番鬧元宵.減塑生活.友善環境店家.再生市集.保鹿月事.橫街工作坊.鹿港金銀廳 ... 於 ourlukang.org -

#18.視聽資料新片介紹

簡介: 《前進》紀錄片,描述從1980年代戒嚴時期開始,台灣近30年來的重要環境運動與事件,從鹿港反杜邦、李長榮化工抗爭、反核、反六輕、反濱南,再到國光石化公民 ... 於 library.nptu.edu.tw -

#19.反杜邦運動新聞關鍵字| 三立新聞網

反杜邦 運動新聞事件一把抓,三立新聞幫您整理反杜邦運動新聞懶人包,快速暸解反杜邦運動新聞事件的過程. 於 www.setn.com -

#20.福衛五號照片的那首詩,那場為愛獻身的行動,你還記得嗎?

(編按:鹿港反杜邦設廠運動是1986 年發生的重大外商投資爭議事件。台灣政府當時大力規劃在鹿港等三處海埔新生地推動成立彰濱工業區,但因為石油危機影響 ... 於 buzzorange.com -

#21.從反杜邦到反核四,地方環保運動常請「媽祖」支持

被稱為臺灣歷史上最大規模的環保運動是,1986年鹿港鎮民反杜邦設廠事件。1986年元月公職人員選舉時,彰化縣議員候選人李棟樑及鹿港鎮長候選人王福入兩 ... 於 www.thenewslens.com -

#22.台灣切片|如果紀錄有顏色:綠色小組30週年

鹿港反杜邦運動 ... 1985年美商杜邦公司取得經濟部許可,準備在彰濱工業區設二氧化鈦廠,鹿港居民擔心帶來環境污染,強烈反對,高喊「我愛鹿港、不要杜邦」的口號,並發起 ... 於 www.tidf.org.tw -

#23.聯合/反杜邦卅年,台灣環境變好了嗎? - andk

鹿港鎮民反杜邦成了全民運動,鹿港鎮內到處可見反杜邦海報。 圖/彰化縣公害防治協會提供十三日是鹿港反杜邦事件滿卅周年紀念,接下來,則是台中反 ... 於 andk.pixnet.net -

#24.想站C 位,先站定位——聽覺和身體平衡原來緊密相關! - 泛科學

Eggers)與杜邦(T. F. Dupont)證明這是流體力學方程式的必然結果。他們利用電腦模擬這些方程式的演化,在電腦中重現了佩里格 ... 於 pansci.asia -

#25.校園反叛的湧現 - 學動.運生

1986年6月,鹿港反杜邦運動. 台大與幾位輔大、東海學生組成「杜邦事件調查團」,進行為期十八天的訪調行動,企圖搭建校園與社會間的橋樑,以調查報告書作為社會抗議的 ... 於 ios20.asdc.tw -

#26.背景:杜邦「二氧化鈦」投資案

「反杜邦運動」. 124. 組員:8 阮至廷(查詢、蒐集資料) ... 宣佈停止開發,恰逢杜邦公司提出「二氧化鈦」投. 資申請案,經濟部甚表歡迎,雙方一拍即合,杜邦全. 於 www.cksh.tp.edu.tw -

#27.波司登國際控股有限公司 - Irasia

快反」四項核心競爭力和「組織╱機 ... 反。 在2022/23上半財年,本集團供應鏈在. 柔性快反、品質運營、科研 ... 用了全球知名纖維公司杜邦研發的. 於 doc.irasia.com -

#28.社團法人彰化縣環境保護聯盟

簡介. 彰化環境保護聯盟早於1987年於鹿港反杜邦時成立,當時名為「台灣環保聯盟彰化分會」,遲於1997年(民國86年)彰化縣政府同意立案「彰化縣環境保護聯盟」,並於2010 ... 於 cepu49.webnode.tw -

#29.民主台灣的街頭運動 彰化平原無名英雄 - 二二八事件紀念基金會

... 1986「519綠色行動」在台北龍山寺抗議戒嚴法(台北); 1986「桃園機場事件」(桃園); 1986 鹿港反杜邦運動(彰化); 1987 二二八和平日「三七彰化事件」(彰化) ... 於 228.org.tw -

#30.觀彰化人反杜邦建廠 - 數位典藏與數位學習聯合目錄

摘要:從彰化人反對杜邦公司在彰化設置二氧化鈦廠一事,藉此呼籲蘭嶼居民的團結,讓政府重視蘭嶼人對核廢料存放的意見與問題。 (1155467) 於 catalog.digitalarchives.tw -

#31.巨浪的起點-鹿港反杜邦運動30週年紀錄文集 - 樂天市場

巨浪的起點-鹿港反杜邦運動30週年紀錄文集。本商品只在樂天市場享有限定優惠,多元支付再享高額回饋。樂天書城樂天市場直營店主要販售圖書與雜誌,天天1%回饋無上限, ... 於 www.rakuten.com.tw -

#32.貳、反杜邦 - 綠色主張工作室土地關懷草根運動在地文史

對台灣來說,鹿港反杜邦運動絕不只是「鹿港」反杜邦運動而已。 這是台灣第一場「預防性」反公害成功的環境運動、為台… 於 greenproclaimworkshop.wordpress.com -

#33.公婆說理談杜邦 - 台灣光華雜誌

「政府政策一向是鼓勵外商來台投資」,工業局官員說。 「反杜邦運動,有利益團體居中運作」,記者說。 「這件事,使我們民主社會的發展前進了 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#34.非暴力抗爭:1977—2019臺灣社會運動 - 第 146 頁 - Google 圖書結果

1986年12月13日(解嚴前一年),反杜邦設廠抗議人士,決定北上至戒備森嚴的總統府前介壽路廣場,抗議人士衝破警力的舉牌隊伍,以實際行動第一次向政府表達和展現示威的街頭 ... 於 books.google.com.tw -

#35.謝英士、高思齊》擺脫反杜邦式悲情- 觀點- 言論

1986年杜邦彰化設廠失敗,如今即將屆滿30年,但這些年來彰化的環境並沒有因此提升;2005年發生線西、伸港兩鄉的戴奧辛事件;2016年發生台化彰化廠關廠 ... 於 www.chinatimes.com -

#36.碧云泉RT701茶艺净水机斩获金选奖“产品功能创新奖”专项奖-有驾

第3级为美国杜邦RO反渗透滤芯,过滤精度可达0.0001微米,彻底将原水中的污染物完全过滤。第4级为活性炭棒复合滤芯,这也是这款净水机制出来的水,口感 ... 於 www.yoojia.com -

#37.反杜邦運動相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的反杜邦運動相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.yahoo.com -

#38.鹿港居民反杜邦设厂事件_百度百科

鹿港居民反杜邦设厂事件,是一起发生在1986年台湾彰化县鹿港镇的重大外商投资争议事件。 於 baike.baidu.com -

#39.鹿港反杜邦運動(Lukang Residents' Anti-DuPont Movement)

1985年,美商杜邦公司取得經濟部的許可,準備在彰濱工業區設立二氧化鈦廠,鹿港居民擔心帶來環境污染,於是強烈反對。 於 www.digiarts.org.tw -

#40.鹿港反杜邦之後 - 國家文化記憶庫

1976年,經濟部選定彰化縣沿海為中部重化工業長期發展基地,即彰濱工業區,卻荒廢多年無人經營,1985年經建會宣佈停止開發五百多公頃的海埔新生地。洽逢美國杜邦公司 ... 於 memory.culture.tw -

#41.臺灣省議會對外資在臺設廠之折衝

「反杜邦運動」和「反拜耳運動」可謂為民間自發性預防環境公害. 的勝利,前者奠定了「社區抗爭」模式的典範,後者讓地方政府提出環. 境公投的可行性,而環保抗爭運動也 ... 於 www.th.gov.tw -

#42.『繁體書』巨浪的起點:鹿港反杜邦運動30週年紀錄文集

1986年鹿港的反杜邦運動,一般公認是80年代,推動台灣各類社會運動的起點,深刻影響解嚴後台灣社會的發展。本書由1988年才出生的青年范綱塏,費時一年餘,走訪鹿港、 ... 於 megbook.com.hk -

#43.巨浪的起點-鹿港反杜邦運動三十週年

至今,鹿港反杜邦運動已滿三十年,台灣已經過三次政黨輪替,回首當年路,很多地方環保老將已經辭世,令人不勝唏噓,新生. 代對這一段歷史則充滿好奇,甚至也有人不了解什麼 ... 於 www.lukang.gov.tw -

#44.鹿港反杜邦20周年紀念Against Dupont at Lukang 20th ... - Flickr

Explore this photo album by 台灣水鳥研究群彰化海岸保育行動聯盟on Flickr! 於 www.flickr.com -

#45.西门子嵌入式净饮机🛡️多重精滤,过滤精度可达0.0001微米

VS 到底哪种饮水方式常温245300m 确保滴滴纯净多达四层过滤SIEMENS 有效去除水中的细菌病毒、重金属等有害物质原装进口的杜邦反渗透膜片过滤精度 ... 於 www.douyin.com -

#46.FH香港反1 (00651R) ROE-杜邦分析圖 - 嗨投資

FH香港反1 (00651R) 杜邦分析, 稅後淨利率, 總資產週轉, 權益乘數, 財務報表, 財報分析, 基本財報, 股利政策, 獲利能力, 財務安全, 企業價值, 基本面, 籌碼面, 技術面. 於 histock.tw -

#47.反杜邦 - 台灣教會公報新聞網

標籤: 反杜邦. 我愛台灣宣教營尋找土地的聲音. 2020年8月12日. 熱門文章. Irvine台灣基督長老教會槍擊案1死5傷. 2022年5月16日. 海埔教會舊禮拜堂遭陣頭闖入搗毀門窗. 於 tcnn.org.tw -

#48.1986那一年,當鹿港反杜邦的號角響起……(上) - 獨立評論

今年是鹿港反杜邦事件30週年。我要藉此來談一樁年少輕狂的往事。30年前的一個小故事,若是以當今網路的流行語言,叫做「亂入」。 於 opinion.cw.com.tw -

#49.「我也已不是耽於狂熱夢想的少年。」詩人吳晟與他馬不停蹄的 ...

范綱塏編,《巨浪的起點:鹿港反杜邦運動30周年紀錄文集》。臺北:人間出版社,2016。 吳介民,《政體轉型期的社會抗議──台灣1980年代》,臺大政治所 ... 於 storystudio.tw -

#50.杜邦™濾心反詐騙重要公告 - 漢岱實業股份有限公司

反詐騙重要公告! 杜邦™正版濾芯皆有專屬防偽標籤,為確保掃描資訊正確請遵循以下要點: 1.使用官方APP「DuPont Home Water」掃描防偽標籤,勿使用其他QR Code掃描器。 於 www.hantech.com.tw -

#51.閱讀鄉土人間與臺灣巡迴展新北市立圖書館新總館展出

... 事件、鹿港反杜邦運動、基隆八尺門原住民的艱辛奮鬥、北臺灣多次煤礦災變,「每張照片都感受到攝影者的溫度」,歡迎各界朋友前來觀看,更深層面對真實的社會問題。 於 www.nhrm.gov.tw -

#52.施威全:30年前反杜邦反的是無理的權威 - 好房網News

反杜邦 的第一槍是我開的!」新北市經濟發展局長施威全卅年前是站在街頭的社運學生,反對杜邦在家鄉設廠;如今進入行政體制,他成為協助企業發展的經發 ... 於 news.housefun.com.tw -

#53.話說當年鹿港反杜邦(我們的島第578集2010-10-11) - YouTube

1986年美國杜邦公司計畫在鹿港設二氧化鈦廠,引發鹿港居民長達四百天的抗爭。這是台灣第一個環境運動,鹿港 反杜邦 成功後,各地陸續點燃反石化戰爭。 於 www.youtube.com -

#54.鹿港反杜邦30年發展小鎮觀光耀眼| 公害防治協會

「鹿港反杜邦」發生在1986年,主要訴求為反對美國杜邦公司擬在台灣彰濱工業區設立二氧化鈦工廠。由於杜邦尚未動工,當時媒體報導僅用「擬」設廠等 ... 於 www.epochtimes.com -

#55.Top 100件杜邦淨水器 - 淘寶

杜邦 淨水器DPW803R/802R桌上型電腦濾芯原廠PPC棉炭RO反滲透膜C2後置. 聯塑. ¥. 40. 已售0件. 7評價 · 美國杜邦陶氏RO膜濾芯50G75G家用反滲透直飲濾水機淨水器通用配件. 於 world.taobao.com -

#56.去海邊

杜邦 公式. 謝宗霖. 內關穴位置. 台北大學圖書館. 保鉀型利尿劑. ... Sony 無反. 阿拉伯女生. 台北南西. 9188. 洗衣機洗完衣服有黑黑的. 六號電池. 深層黴菌感染. 於 420410516.electricexperience.it -

#57.11/17 Thu 14:30 【燦爛好書】巨浪的起點:鹿港反杜邦運動30 ...

【燦爛好書】巨浪的起點:鹿港反杜邦運動30週年紀錄文集. 時間:2016/11/17 Thu 2:30 pm 地點:燦爛時光東南亞主題書店(新北市中和區興南路一段135 ... 於 btbs.tw -

#58.話說當年鹿港反杜邦-我們的島578

1986年美國杜邦公司計畫在鹿港設二氧化鈦廠,引發鹿港居民長達400天的抗爭。這是台灣第一個環境運動,鹿港反杜邦成功後,各地陸續點燃反石化戰爭,包括後勁反五輕、林 ... 於 moodle.nccu.edu.tw -

#59.台灣環境運動的開端: - 專家學者、黨外、草根

然而,反杜邦運動的地方. 人士卻能運用當時一度波帕毒氣事件,策動一系列的「公害之旅」來. 教育群眾,形成反對意識。但是面對政府極力推動的核能發電,貢寮. 民眾卻無法由 ... 於 www.ios.sinica.edu.tw -

#60.立法院全球資訊網-反杜邦運動

Facebook twitter · Plurk print envelope. ::: 首頁; 關於立法院; 各單位 · 中南部服務中心 · 民主時刻館-時光之環文案延伸. 反杜邦運動. 反杜邦運動. 於 www.ly.gov.tw -

#61.台灣環保運動的演變 - 綠色公民行動聯盟

前者為預防性的反污染保鄉運動,係由地方自主性運作,是在地居民對於土地與家鄉的直接關懷。在居民堅持反對下,杜邦後來放棄在鹿港設廠的計畫。後者係為已造成污染的反公害 ... 於 gcaa.org.tw -

#62.【乙烯迷航】9-4:話說當年鹿港反杜邦 - 環境報導

【乙烯迷航】9-4:話說當年鹿港反杜邦. ‧朱淑娟/2010.10專題報導 鹿港天后宮廟巷內唯一不是商店的兩層樓古住家,「綠色主張工作室」的牌子在火紅對聯 ... 於 shuchuan7.blogspot.com -

#63.1986那一年,當鹿港反杜邦的號角響起……

1986那一年,當鹿港反杜邦的號角響起…… ◎林深靖今年是鹿港反杜邦事件三十週年。我要藉此來談一樁年少輕狂的往事。三十年前的一個小故事, ... 於 www.newinternationalism.net -

#64.巨浪的起點:鹿港反杜邦運動30週年紀念 - 南天書局

巨浪的起點:鹿港反杜邦運動30週年紀念. 巨浪的起點:鹿港反杜邦運動30週年紀念. 商品型號:, RJP-0189. 庫存狀態:, 需等待2 - 4工作日調貨. I S B N:. 於 www.smcbook.com.tw -

#65.鹿港反杜邦運動30周年回顧環保署長李應元出席並接受贈書 - 民報

30年前全台首例由地方發起反污染外商設廠的「鹿港反杜邦運動」,催生了環保署的成立。30年後由新一代接力舉辦的「鹿港反杜邦運動30周年回顧」, ... 於 www.peoplemedia.tw -

#66.愛德萬測試:半導體長期趨勢不變測試維持健康榮景 - CTIMES

雖然整體測試市場反轉向下,但愛德萬持續成長,ATE、晶圓測試與記憶體測試等核心事業持續 ... 杜邦乾膜式感光型介電質材料增強5G與AI半導體封裝技術. 於 www.ctimes.com.tw -

#67.綠色民主| 誠品線上

作者, 何明修. 出版社, 群學出版有限公司. 商品描述, 綠色民主:台灣的環境運動已經20歲了,從1986年鹿港反杜邦運動以迄晚近的蘇花高爭議。本書完整紀錄了保護台灣環境 ... 於 www.eslite.com -

#68.台灣綠色小組影像永續協會 - momo購物網

巨浪的起點-鹿港反杜邦運動30週年紀錄文集. 台灣綠色小組影像永續協會作者: 人間出版社出版社: 2016/10/13出版日期. $ 276 (售價已折) 速折價券登記 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#69.1986年鹿港的「反杜邦設廠運動」,是什麼性質 ... - 阿摩線上測驗

Huan Huan Den 高三上(2013/01/24) 鹿港居民反杜邦設廠事件,是一起發生在1986年臺灣彰化縣鹿港鎮的重大外商投資爭議事件。1985年8月,美國杜邦公司決定投資一億六千萬 ... 於 yamol.tw -

#70.「學動•運生:台灣戰後學運回顧」特展 - 國立台灣歷史博物館

「反杜邦」、「520農運」等社會運動,學生試圖走出校園,投入社會實踐。隨後,鄭南榕為言論自由自焚,學生在政治民主化的關鍵時刻,串聯起1990年3月的「野百合學運」。 於 www.nmth.gov.tw -

#71.台灣環保運動簡介

訴求以生態保育為主,以反公害為輔。 ... ‧1986年初鹿港反杜邦二氧化鈦廠。 ... 反五輕. 新環境基金會. 1987年9月. 反核、環保理念倡導. 主婦聯盟基金會. 1987年9月. 於 studaffirs.cust.edu.tw -

#72.歷史上的今天:反杜邦設廠大遊行

該年7月,美國化工巨頭杜邦(DuPont)公司宣布將投資64億元,在台灣設廠生產 ... 1986年10月,彰化縣公害防治協會成立,象徵反杜邦運動進入長期化、組織 ... 於 www.twpeace.org.tw -

#73.鹿港反杜邦- 翰林雲端學院

1986年(民國75年),彰化鹿港居民站出來,反對美國杜邦要在此設立二氧化鈦廠,時間長達400天。 1987年3月,杜邦公司宣布取消設廠計畫。 ... 高中歷史- 鹿港反杜邦 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#74.環保弘法師粘錫麟- 綠色陣線協會 - Google Sites

而其中最重要的是1986年的鹿港反杜邦,不僅是環保運動,同時也是經濟發展、社會文化與環境保護的拔河;更是衝破台灣戒嚴的防線,到總統府示威遊行。 鹿港反杜邦,奠定 ... 於 sites.google.com -

#75.台灣反經濟投資事件(反拜耳、反杜邦、反六輕) @ 哈特單親部落格

201210051833台灣反經濟投資事件(反拜耳、反杜邦、反六輕) ?心情日記. 反拜耳事件 .1994年12月,世界大廠德國拜耳公司向台灣提出投資500億,申請生產TDI(二異氰酸甲苯 ... 於 blog.xuite.net -

#76.發行人: 陳麗貞編輯 - 環境教育及訓練電子報

較具代表性的,包括:八、九十年代有名的反杜邦、拜耳、李長榮化工案,乃至到最近的中石化、六輕、核四等,是因為對環境生態破壞的疑慮,激發了環境保護的意識抬頭。 於 record.epa.gov.tw -

#77.台灣人權促進會人權檔案數位典藏計畫「校園人權」座談會 從 ...

目次:無內容描述:台權會鑒於李文忠遭退學事件及台大反杜邦事件的發生,因此舉辦「校園人權」座談會。會中討論特別權力關係論,不應適用於學校與學生之間, ... 於 www.digitaltahr.org.tw -

#78.巨浪的起點-鹿港反杜邦運動30週年紀錄文集 - mai 買家

1986年鹿港的反杜邦運動,一般公認是80年代,推動台灣各類社會運動的起點,深刻影響解嚴後台灣社會的發展。 本書由1988年才出生的青年范綱塏,費時一年餘,走訪鹿港、 ... 於 220.229.230.150 -

#79.沃草Watchout on Twitter: "為了抗議美商#杜邦公司(DuPont ...

鹿港反杜邦運動不僅是#臺灣首起由地方發起的環保運動,也促使行政院於1987 年成立#環保署。 圖片來源:華視新聞歷史畫面https://t.co/8H9dMTKJxj" / ... 於 twitter.com -

#81.兼論《巨浪的起點》與綠色小組《鹿港反杜邦》

標題: 反杜邦運動的紀錄觀點:兼論《巨浪的起點》與綠色小組《鹿港反杜邦》. 作者: 紀文章. 公開日期: 1-四月-2017. 出版社: 深河出版有限公司. 於 ir.nctu.edu.tw -

#82.徹底消除高雄市空氣污染、須全體市民工廠共同覺醒 - Taiwan 2.0

人家反杜邦,我們就反五輕;人家自力救濟,我們也有樣學樣,這是流行,不是覺醒。或者,說確實些,只「覺」而不「醒」。一味地把焦點集中在五輕,而 ... 於 taiwan.chtsai.org -

#83.2016今秋藝術節:《鹿港反杜邦》紀錄片

2016今秋藝術節:《鹿港反杜邦》紀錄片 ; 影片播放 · 影視/廣播- 電影- 紀錄/紀實片 · (中華民國) 本活動無實體展演者 · 不售票 · 主辦︰鹿港囝仔文化事業 ... 於 event.moc.gov.tw -

#84.反杜邦運動(DuPont affair) - 教育部人權教育資源網-名詞概念

杜邦公司為全球最大的化學工業公司。1985年,杜邦向經濟部申請在鹿港的「彰 ... 反杜邦運動是台灣第一個反公害抗爭,也代表著當時台灣民間社會反威權 ... 於 hre.pro.edu.tw -

#85.范綱塏- 優惠推薦- 2022年12月| 蝦皮購物台灣

【社會】巨浪的起點鹿港反杜邦運動范綱塏--[葉形書店同步販售下標請先詢問庫存]. $180. 臺中市龍井區. 【午後書房】范綱塏主編,《甘一世紀列寧帝國主義論與 ... 於 shopee.tw -

#86.鹿港居民反杜邦設廠事件 - Wikiwand

鹿港居民反杜邦設廠事件(鹿港反杜邦運動),是一起發生在1986年臺灣彰化縣鹿港鎮的重大外商投資爭議事件,並進而催生中華民國政府設立環境保護署。 於 www.wikiwand.com -

#87.台灣環保運動史料彙編〈1〉 - 第 285 頁 - Google 圖書結果

1986.7.1 彰化區漁會舉行漁民節慶祝大會,與會人士異口同聲提出反杜邦、反污染的堅決主張。 1986.7.2 環保局與工業局合組的赴美杜邦考察團將參觀見聞向決策當局提出報告 ... 於 books.google.com.tw -

#88.台灣自力救濟運動政治溝通之研究--以鹿港杜邦與後勁五輕 ...

最近,我國社會發生不少自力救濟運動,此現象無疑已對政府施政能力與形象造成困擾。為了深入瞭解當前自力救濟的形成原因與解決之道,本文特以「鹿港反杜邦事件」 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#89.話說當年鹿港反杜邦 - 環境資訊中心

只是20年前鹿港反杜邦成功,並不能保障鹿港免於環境汙染風暴,如今的鹿港還在為反彰工電廠、反國光石化而戰,而這一次卻反得更辛苦。粘錫麟說,因為台灣 ... 於 e-info.org.tw -

#90.1985年台灣的「鹿港反杜邦事件」 - 每日頭條

1985年底,台灣《聯合報》報導這一事件,引發民眾強烈反彈,「鹿港反杜邦事件」興起。台灣桃園縣居民向立法院、環境保護署和經濟部陳情,抗議杜邦公司 ... 於 kknews.cc -

#91.台湾彰化县卢康反杜邦运动 - EJAtlas

在接下来的几个月中,面向“反杜邦”的持久申请,江景国总统宣布这位官员不会批准只要当地人民不同意建设。[10] 1987年3月8日,彰化县污染控制协会举办了一份“反杜邦” ... 於 ejatlas.org -

#92.反杜邦 - 我們的島

1986年美國杜邦公司計畫在鹿港設二氧化鈦廠,引發鹿港居民長達400天的抗爭。這是台灣第一個環境運動,鹿港反杜邦成功後,各地陸續點燃反石化戰爭,包括後勁反五輕、林 ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#93.【時光走廊】 台灣光復七十年紀事(25) 杜邦事件與環保意識

在輿論傾向於同情當地居民,以及黨外人士助陣,年底又將舉行選舉,當局態度逐漸趨於軟化,杜邦公司鑑於局面難挽,遂於年底宣布取消投資案。 鹿港反杜邦 ... 於 www.merit-times.com -

#94.彰化縣公害防治協會

民國七十五年鹿港地區反杜邦運動,掀起. 壯闊胸湧的環保浪潮。地方人士、漁農工商、. 大專青年、教師學生,無不用心、用力,熬夜. 餓肚,以汗水將反杜邦運動在六月初 ... 於 www.tcppa.org.tw -

#95.運等,如雨後春筍般,在台灣遍地 - Facebook - 登录或注册

巨浪的起點:鹿港反杜邦運動30週年紀錄文集》新書講座時間:12/18(日)15:00~17:00 地點:島呼冊店(嘉義市北興街86號) 分享者:范綱塏(本書主編) 講座 ... 於 zh-cn.facebook.com