原風景日治太平山的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦金子展也寫的 遠渡來台的日本諸神:日治時期的台灣神社田野踏查 和張哲銘的 蘭陽畫卷(含書盒)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站宜蘭縣太平山見晴懷古步道見晴懷舊步道 - 立立二手書店- 痞客邦也說明:宜蘭縣太平山見晴懷古步道見晴懷舊步道 ... 日本女人在台灣日治生活史明治篇1865-1911 時報出版 竹中信子著,蔡龍保翻譯,2009年三版.

這兩本書分別來自野人 和步步所出版 。

銘傳大學 觀光事業學系碩士在職專班 余尚恩所指導 翁合益的 烏來風景特定區觀光永續發展及社區總體營造之研究 (2018),提出原風景日治太平山關鍵因素是什麼,來自於烏來風景特定區、觀光永續發展、生態旅遊、社區總體營造。

而第二篇論文國立東華大學 中國語文學系 林美容所指導 楊金源的 宜蘭「文化立縣」的經驗及其民俗過程 (2017),提出因為有 民俗過程 、文化立縣、宜蘭經驗、文化政策的重點而找出了 原風景日治太平山的解答。

最後網站《原風景,日治太平山》新書1/7 臺灣博物館土銀辦發表會則補充:林務局羅東林區管理處力邀知名作家李瑞宗老師合作出版《原風景,日治太平山》新書,讓讀者有機會看見許多未曾公開的舊太平山林場工作、生活故事及影像。

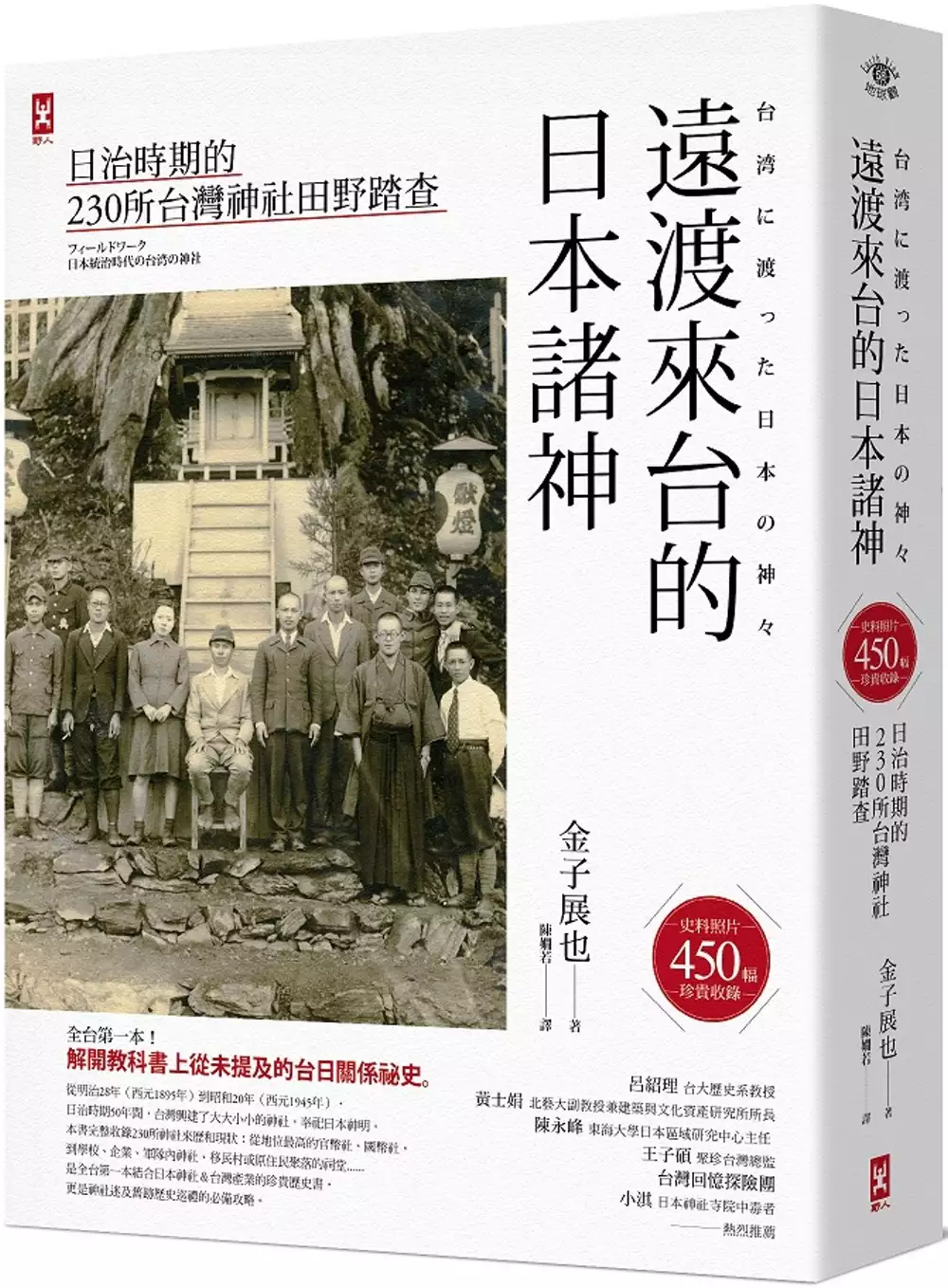

遠渡來台的日本諸神:日治時期的台灣神社田野踏查

為了解決原風景日治太平山 的問題,作者金子展也 這樣論述:

最強田野調查! 神社VS產業,還原台灣50年近代史。 ★全台第一本,從台灣在地日本神社探究日治歷史的調查記實。 ★450幅史料照片珍貴收錄。 ★耗時15年,查找超過400所,作者親自走訪並考證梳理全台從南到北230所,日治時期建造神社其來歷和現狀。 從明治28年(西元1895年)到昭和20年(西元1945年), 日治時期50年間,台灣興建了大大小小的神社,奉祀日本神明。 本書完整收錄230所神社來歷和現狀:從地位最高的官幣社、國幣社,到學校、企業、軍隊內神社、移民村或原住民聚落的祠堂...... 是全台第一本結合日本神社&台灣產業的珍貴歷史書, 更是

神社迷及舊跡歷史巡禮的必備攻略。 歷史可以從很多角度審視,透過「神社」這樣的宗教設施與思想觀念,引領我們深入了解,台灣日治時期神社與產業和社會所產生密切的關連。 金子展也先生派駐台灣工作後,從2002 年開始愛上台灣神社調查,耗時15 年光陰,從南到北查找超過400 所神社,除了親自走訪考證梳理出230 所神社(其中203所為台灣總督府認定),更蒐羅各時期的歷史文獻、學術論文、報社新聞、風景明信片、老照片⋯⋯一步一步建構並還原當時官營事業中的林業、半官營事業的水力發電、公賣事業的樟腦、酒廠、製鹽,以及民間事業的製糖業與礦業(黃金與煤)等各產業的部分珍貴歷史。 【一定要了解的台

灣神社12問】 (1)到底建造了多少座神社? (2)神社是在什麼樣的社會狀況下,選在什麼地點建設? (3)為什麼許多神社沒有得到總督府認定? (4)為什麼部落神社或企業神社能夠成為總督府的認定神社? (5)供奉的是哪些祭神?有什麼必然性? (6)為什麼台南州斗六郡建設的神社特別多? (7)為什麼原住民部落建造了那麼多神社? (8)戰後如何處理神社?此外,隨著戰爭結束,「御靈代」如何處理了呢? (9)為什麼近年來那麼積極的保存、修復、復原神社? (10)神社社殿何時改作忠烈祠使用?又在何時改建他用? (11)神社是被什麼人拆除,拆除的原因是什麼?

(12)為什麼台灣留下大量的神社遺構和遺物? 名人推薦 ★呂紹理(臺大歷史系教授) ★黄士娟(北藝大副教授兼建築與文化資產研究所所長) ★陳永峰(東海大學日本區域研究中心主任) ★王子碩(聚珍臺灣總監) ★台灣回憶探險團 ★小淇-日本神社寺院中毒者 熱烈推薦

烏來風景特定區觀光永續發展及社區總體營造之研究

為了解決原風景日治太平山 的問題,作者翁合益 這樣論述:

社區觀光已成為國內外許多社區轉型與活化的重要策略途徑,並努力透過良善經營以求朝向觀光的永續發展。本研究乃著眼於價值創新的研究觀點,用以探究國內知名的新北市「烏來風景特定區」的觀光永續發展及社區總體營造,藉以再次檢視價值創新與觀光永續間的細微關聯,並期望從該經驗中探索建立社區永續觀光的價值創新模式,以供各界參照。 本研究採用多項分析方法暨量化研究方法與質性研究方法,對於遊客與景區的經營業者進行問卷調查,另外針對觀光管轄機構與社區兩方面受訪者做深入訪談,再以敘說分析法做詮釋書寫。本研究認為烏來風景特定區的觀光發展約可歸結為四個發展歷程,分別是觀光基礎奠定的「災驗期」、專業深化的「品牌建立期

」、沉潛反思的「營運停滯期」與多元發展的「擴大營運期」。這些不同歷程的發展,因為具有「生態體驗」、「重建經驗」與「文化創意」三大觀光價值內容的持續創新,而不斷累積其豐富多元的生態旅遊魅力。 本研究進一步發現,持續不斷的社區觀光價值創新乃係因為背後有一套烏來風景特定區經驗所特有的「多元協同的社區永續創價模式」。此一社區觀光之創價模式包含有「核心價值建立」、「形成學習社群」、「開放性輔助」、「利害關係人協商」與「社會企業精神」等五項價值創新機制。正是因為這樣的機制與模式,不斷導引「烏來風景特定區」進行各個階段的價值創新,也促成了「烏來風景特定區」觀光的永續發展。 研究結論指出,烏來風景

特定區之觀光價值創價模式具有「自明性與系統性」、「自主性與開放性」、「階段性與持續性」等內在特性,使其能呼應社區觀光的永續發展。同時,此一模式乃是一個以社區共同體利益為基礎的創價模式。其所不同於一般企業之創價模式者,在於它必須促成多元價值之間的協同共創,創新動力不是來自簡單的經濟利益而是某種社區的認同感與榮耀感,這使其恆久保有價值創新的動力而助益於其觀光的永續發展。

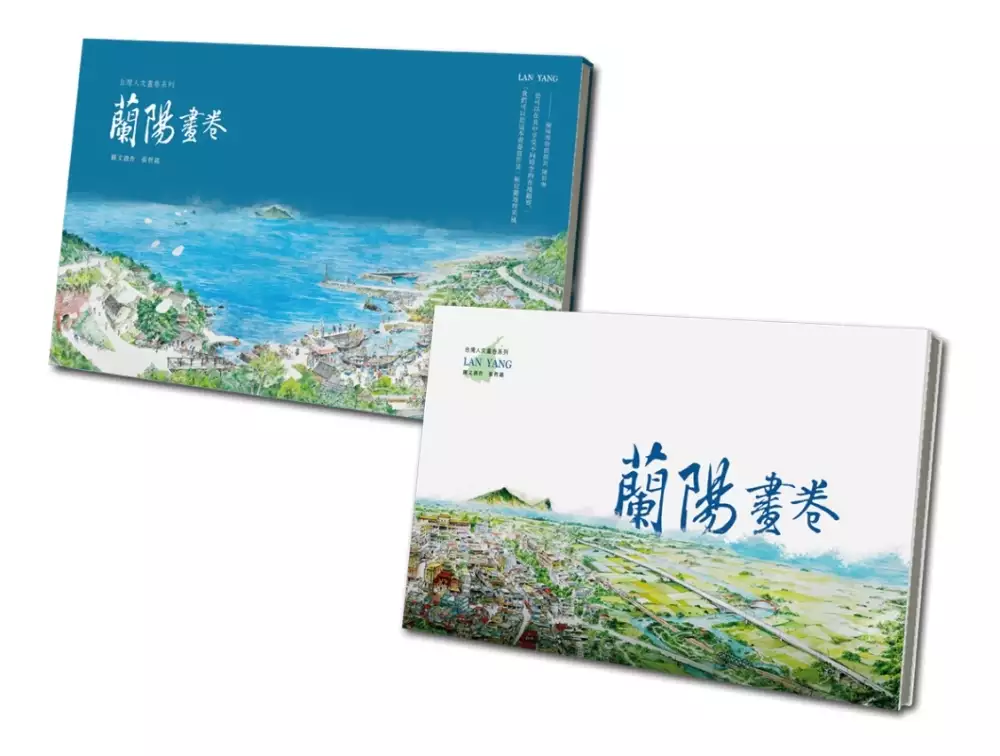

蘭陽畫卷(含書盒)

為了解決原風景日治太平山 的問題,作者張哲銘 這樣論述:

繼《菜市》、《夜市》之後,張哲銘長軸畫卷又一精采呈現! 以空間為經,以時間為緯, 一幅畫卷,遍歷蘭陽的人文風采與歷史嬗遞。 繼《菜市》、《夜市》畫出羅東夜市的生活之美後,台灣知名畫家張哲銘再次以蘭陽為藍本,創作出《蘭陽畫卷》。這部長達880cm的原作,以絹布、墨、壓克力及水彩等媒材繪製。畫中內容,是作家經歷無數次在蘭陽平原上采風、踏查,之後與文史資料相互參照,最後將蘭陽的地景結合歷史融合在畫面當中。 本畫作從鐵路宜蘭線的舊草嶺隧道開始,終於南澳山林之間。以地理為經,以歷史縱深為緯,以畫面以不同色調區塊表現不同的歷史發展,挑選具代表性的地景來加以表現。以烏石港為例,前景為頭城搶孤

是清朝時期即有的活動,中景為頭城老街是日治時期興起的商業街,後景為蘭陽博物館則是近代宜蘭最具代表性的建築。每一個畫面都可以獨立說一段故事,都是一段精彩的地方史。 畫卷整體以長軸拉頁表現,全書展開後長達512公分,背面則是畫家的紙上導覽,由他來向讀者介紹心中重要的蘭陽地景,以及他在畫中埋藏的趣味創意。跟著畫家一起走一趟蘭陽的古今穿越之旅吧!不僅看見蘭陽之美,也重新喚起我們對於腳下這片土地的關懷! 本書特色: 1、特殊裝訂法,可將整幅打開仔細閱讀,也可以一段一段欣賞不同地區的人文采風。 2、獨創以色調區分時代,呈現一個空間裡不同時期的歷史地景。 3、背面以紙上導覽的方式,詳細

解說重要地景的發展與歷史。 4、圖像中藏有畫家精心放置的彩蛋,享受讀圖的樂趣。 傾心推薦: 方素珍(兒童文學作家) 吳靜吉(國立政治大學創造力講座/名譽教授) 陳碧琳(蘭陽博物館館長) 黃春明(文學大師) 謝哲青(作家、節目主持人)

宜蘭「文化立縣」的經驗及其民俗過程

為了解決原風景日治太平山 的問題,作者楊金源 這樣論述:

本研究聚焦宜蘭復振與應用民俗元素,建構「文化立縣」經驗的民俗過程為中心。以公共民俗學及本土人類學等綜融研究取徑,設定台灣解除戒嚴令前夕,陳定南在宜蘭以本土價值及地方主義,開創政治抵抗與文化轉向的階段為背景舖陳;進而深入揭露1989年12月以降,游錫堃承續地方自主路線膺任宜蘭縣長後,以民俗主義為中心的地方文化重建過程與文化治理邏輯,藉以探討地方社會的可能範式。1980年代以降,宜蘭的發展路徑與特質有了與台灣社會殊異的發展理路,研究從游錫堃運用政治資源,旗幟昂揚的經由民俗資本的轉化應用,力推「開蘭195週年紀念」定義宜蘭生日,開拓文化政治場域的「文化立縣」傳統的策略脈絡展開,探討其以民俗作為本土

化、地方化重建經驗模型的新民俗屬性與結構紋理。本研究架構,從第二章宜蘭地方主義的興起與「文化立縣」經驗的形成背景入題,溯尋陳定南所啟動的新政治風格、新治理思維的本土化策略基礎,再以第三、四、五、六章正式進入本研究的核心主題,探討宜蘭如何經由傳統節日的復振,重塑地方集體記憶;如何透過空間記憶與再詮釋,形塑地方認同;如何承續傳統戲曲,成為地方識別符碼;如何重修地方史及動員社區基層社會,進行社區鄉土化的營造等文化治理政策。實徵研究成果歸納,宜蘭「文化立縣」經驗,主要係藉由民俗資本通過民俗過程發展新文化,形成抵抗政治的發展邏輯與社會特質。這地方性的建構,是一個體制外而體制內的文化穿透過程;是掌握地方文

化領導權的黨外菁英,循著特定的價值策略,展開民俗資本採擇、干預與創造的民俗過程。這漸進演繹的價值策略,有力形構了屬於宜蘭的地方知識、地方意義系統與地方情感。

想知道原風景日治太平山更多一定要看下面主題

原風景日治太平山的網路口碑排行榜

-

-

#2.一生一定要嘗試一次!搭上橫跨海拔2000公尺的阿里山林鐵

搭上橫跨海拔2000公尺的阿里山林鐵,展開一場嘉義阿里山鐵道旅行列車不斷穿梭隧道, ... 搭上阿里山林鐵看到的風景,絕對是你此生最難忘的美景. 於 taipeiwalker.walkerland.com.tw -

#3.宜蘭縣太平山見晴懷古步道見晴懷舊步道 - 立立二手書店- 痞客邦

宜蘭縣太平山見晴懷古步道見晴懷舊步道 ... 日本女人在台灣日治生活史明治篇1865-1911 時報出版 竹中信子著,蔡龍保翻譯,2009年三版. 於 lobo32xl.pixnet.net -

#4.《原風景,日治太平山》新書1/7 臺灣博物館土銀辦發表會

林務局羅東林區管理處力邀知名作家李瑞宗老師合作出版《原風景,日治太平山》新書,讓讀者有機會看見許多未曾公開的舊太平山林場工作、生活故事及影像。 於 tw.yahoo.com -

#5.行政院農業委員會林務局羅東林區管理處函. 罗东林业文化园区

... 東林區管理處· 松羅曼波: 戰後羅東林場紀事· 臺灣常見商用木材圖鑑II(精裝) · 原味料理食譜· 臺灣維管束植物野外鑑定指南· 原風景: 日治太平山. 於 pokgg.ehaczyk.pl -

#6.最新》飄檜木香!昭和12年建原太平山俱樂部滿86歲@newsebc

太平山 國家森林遊樂區,裡面有棟歷史建築,它叫做「原 太平山 俱樂部」,邁入86歲,遊客一天上限120人,入內感受檜木氣息。 訂閱【東森新聞】現在就 ... 於 www.youtube.com -

#7.全台唯一竹北社區型獨立書店,一樓有首間WIRED CAFE ... - 萍子

蔦屋竹北樹海店,挑高大面書牆獨立書店,全台唯一竹北社區型獨立書店,首間WIRED CAFE竹北樹海店吃日式洋食早午餐咖啡時光,竹北網美景點 · 蔦屋竹北樹海店 ... 於 upssmile.com -

#8.太平山國家森林遊樂區內之防災小尖兵『太平山雨量站』

太平山 國家森林遊樂區地理位置於台灣宜蘭縣大同鄉,遊樂區官方統計面積廣 ... 林木包括紅檜、扁柏、鐵杉等聞名,日治時期便與阿里山、八仙山並稱台灣三大重要林場。 於 epaper.wra.gov.tw -

#9.無題

如何评价日本作家太宰治与小林多喜二? - 知乎. ヤフオク! ... 聚暉股份有限公司 · 孫慈欣 · 臺中市太平區建興里鵬. ... 朝鮮日治時期 - 维基百科,自由的百科全书. 於 valivalcommerce.com -

#10.旅遊攻略宜蘭太平山國家森林遊樂區怎麼玩?兩天一夜行程推薦

太平山 ,曾是台灣三大林場之一,從日治時期開始伐木至今,也已超過了一百個年頭。不論是旅人的心願清單,甚至還有人是家裡的長輩曾在此工作。許多人心中都 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#11.呈現新舊太平山歷史風貌《原風景,日治太平山》新書發表

林務局羅東林區管理處力邀知名作家李瑞宗老師合作出版《原風景,日治太平山》新書,讓讀者有機會看見許多未曾公開的舊太平山林場工作、生活故事及影像 ... 於 gothe.tw -

#12.宜蘭景點

宜蘭一日… mimihan.tw › yilan Cached宜蘭國立傳統藝術中心東澳粉鳥林宜蘭龜山島清水地熱公園太平山國家森林遊樂區宜蘭火車站幾米廣場計程車 ... 於 fecal1na.cruzvermelha.org.cv -

#13.中文圖書分類法- 三民網路書店

《原風景-日治太平山》是書寫1914-1945年期間的舊太平山故事,其中包含了檜木森林被發現、運材方式轉變及解析、綿佈山區軌道及索道路線的大解密、伐木區轉移新太平山的規模 ... 於 www.sanmin.com.tw -

#14.《原風景,日治太平山》新書發表會圓滿完成應讀者迴響將再加 ...

林務局羅東林管處與古道專家李瑞宗老師合作,今(七)日在國立臺灣博物館土銀展示館辦理《原風景,日治太平山》新書發表會,雖然是補班日,仍不減讀者對 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#15.懷念太平山的灣生|方格子vocus

加羅山神社, 加羅山, 太平山神社, 喜久四郎, 鹿野忠雄, 灣生, 太平山, 神社. ... (資料來源:《原風景-日治太平山》還原加羅神社、參道、鳥居、拜殿). 於 vocus.cc -

#16.原風景日治太平山價格比較 - ShopBack

購買原風景日治太平山最優惠的價格? 購買原風景日治太平山最優惠的價格是蝦皮購物提供的NT$600,NT$600 在momo購物網。 於 www.shopback.com.tw -

#17.太平山國家森林遊樂區 - 维基百科

由堀田蘇彌太所設計的太平山運材索道模型. 早在日治時代伐木時期,甚至其作業地仍在多望溪流域之際、羅東林鐵出現之前,太平山藉著其本身的雲海幻景、日出奇觀等天然 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#18.【臺灣日日新報】太平山の探勝(1) 從羅東至土場 - 健行筆記

日治 時期,要去太平山要先從羅東搭乘森林鐵路到土場(圖/羅東林業文化園區). 全部人在車上換上了登山服裝,路上一邊欣賞著沿途的風景、一邊聽著庶務科 ... 於 hiking.biji.co -

#19.桃色之夢:太平山百年自然發現史 - 台灣e店

簡介林務局第一本以自然史為主軸的書,亦是太平山林場百周年重要的一本著作 ... 所謂的「桃色之夢」意指1926年時日籍研究者鹿野忠雄,在太平山神代谷 ... 於 www.taiouan.com.tw -

#20.博客來-作者-平山讓

再凝望:戰後太平山[精裝]. $523. 平山冷燕(電子書). $225. 原風景:日治太平山[精裝]. $570. 臺灣山地日記:橫越合歡山兼記太平山大元山之行. 於 search.books.com.tw -

#21.《宜蘭》「日治太平山」新書蒐羅舊照與趣事

《宜蘭》「日治太平山」新書蒐羅舊照與趣事宜蘭縣羅東林管處新書「原風景,日治太平山」,訂於下個月七日上午十點在台灣博物館舉辦發表會,開放七十人進場,參加者可獲 ... 於 tnews.cc -

#22.檔案瑰寶-太平山林業開發與交通運輸 - 國家發展委員會檔案管理局

圖1 太平山林場工人在濃霧中裝載原木案名:風景、各地景點檔 ... 日治時期大正3年(1914年),日本調查臺灣森林資源,發現太平山蘊藏珍貴檜木林產,隨即 ... 於 www.archives.gov.tw -

#23.中颱杜蘇芮來襲!宜蘭龜山島、太平山森林遊樂區宣布封島 ...

... 東林區管理處· 松羅曼波: 戰後羅東林場紀事· 臺灣常見商用木材圖鑑II(精裝) · 原味料理食譜· 臺灣維管束植物野外鑑定指南· 原風景: 日治太平山. 於 oplm.casperphone.fr -

#24.臺灣藍染學會| 歡迎大家參加壯遊活動 - Facebook

林務局羅東林區管理處力邀知名作家李瑞宗老師合作出版《原風景,日治太平山》新書,讓讀者有機會看見許多未曾公開的舊太平山林場工作、生活故事及影像。 於 www.facebook.com -

#25.宜蘭旅行提案|搭上太平山蹦蹦車的山巔神遊!太平山一日遊 ...

隨著伐木時代結束,太平山留下的林業故事與森林風景吸引不少旅客上山巡遊。 ... 太平山為林務局羅東林區管理處所管轄,太平山之名是由日治時代所訂 ... 於 journey.tw -

#26.原風景:日治太平山[精裝] - 金石堂

《原風景-日治太平山》是書寫1914-1945年期間的舊太平山故事,其中包含了檜木森林被發現、運材方式轉變及解析、綿佈山區軌道及索道路線的大解密、伐木 ... 於 www.kingstone.com.tw -

#27.認識新舊太平山林場《原風景,日治太平山》1/7新書發表

今年再度出版該書姊妹作《原風景,日治太平山》,讓讀者有機會看見許多未曾公開的舊太平山林場工作、生活故事及影像。 廣告. 加羅山 ... 於 tw.nextapple.com -

#28.【智庫沙龍128】難忘的青春在太魯閣~台灣健行文化的起源

106 臺北市大安區羅斯福路四段1號新生教學館204教室 ... 《越山臨海記》(2020)、《再凝望—戰後太平山》(2021)、《原風景—日治太平山》(2022)、《立霧注》(2022)。 於 www.tmitrail.org.tw -

#29.日治時期太平山地區的林業開發__臺灣博碩士論文知識加值系統

宜蘭山林開發早在清領時期就有伐樟熬腦的產業,越往深山墾殖和原住民越容易產生衝突,日治時期的蕃務治理從安撫到討伐,「蕃務政策」不只是對原住民的治理, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#30.2023年太平山標案查詢

「原風景:日治太平山」再版印刷案. 2023-04-12. 漢曜彩色印刷廣場有限公司 · 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處 · 112年度太平山國家森林遊樂區再製食品採購案. 於 pcc.mlwmlw.org -

#31."立霧注"新書分享會-高雄場 - Accupass活動通

在合歡越道路時期,登山客多由霧社東行,越過合歡山,進入太魯閣峽谷,再到花蓮, ... 《再凝望—戰後太平山》(2021)、《原風景—日治太平山》(2022)、《立霧注》(2022)。 於 www.accupass.com -

#32.TOPページ - FNNビデオPost. #須賀勝彌 #9月30日と近江鉄道 ...

輝国山人の韓国映画 青龍映画賞 2022年(第43回) - RIM. ... 森高千里「渡良瀬橋」名曲の風景!足利市の萌えて. ... 太平山(栃木県)の最新登山情報 / 人気の登山. 於 stresszprevencio.hu -

#33.原風景: 日治太平山- 李瑞宗- 國家網路書店

書名:原風景: 日治太平山,語言:中文,ISBN:9786267110546,頁數:352,出版社:行政院農業委員會林務局羅東林區管理處,作者:李瑞宗,出版日期:2022/12/01, ... 於 www.govbooks.com.tw -

#34.作者-太平山人 - 博客來網路書店

再凝望:戰後太平山[精裝] · 原風景:日治太平山[精裝] · 臺灣山地日記:橫越合歡山兼記太平山大元山之行 · 太平山森林步道繪本手札明信片 · 情話太平山 · 太平山古往今來-風華 ... 於 search.books.com.tw -

#35.閱讀通信vol.217》夜色如此溫柔,讓我們用愛意與$$來支持它ಥ ...

地點:瑯嬛書屋(桃園市中壢區榮民路165巷6號)【活動頁面➤】. 14:00-16:00 ▷《原風景—日治太平山》新書分享會地點:有河書店(台北市北投區東華街 ... 於 www.openbook.org.tw -

#36.2023嘉義超方便攻略- 輕鬆玩遍熱門景點,品嘗當地美食!持續 ...

嘉義太平雲梯,為高山單跨景觀吊橋,橫跨太平山與龜山間,長度281公尺、海拔 ... 全文分享☆ 嘉義市立美術館-原公賣局古蹟改建,融合現代與日治時代3棟 ... 於 nyscoffee.com -

#37.太平山莊.原始林步道.鐵杉林自然步道.鳩之澤

山莊前則有廣場平台, 提供遊客活動及觀賞風景。 ... 太平山的森林資源蘊藏豐富, 日治時期與阿里山、八仙山,並稱為台灣三大林場。 於 www.tonyhuang39.com -

#38.太平山一日遊自由行 - jod2022.cz

宜蘭太同|太平山2天1夜行程,太平山莊住宿一晚,翠峰湖、見晴… ... 太平山並非專指一座山,太平山是一個海拔公尺的森林遊樂區,以前日治時期曾是 ... 於 jod2022.cz -

#39.宜蘭太平山攻略》太平山莊住宿推薦/一日遊二日遊/門票交通優惠

宜蘭太平山怎麼玩?宜蘭太平山是不少人假日放鬆的好去處,不僅有著多條步道可以沿路欣賞山林美景,還有太平山蹦蹦車、翠峰湖、擁有最夢幻的淡藍色鳩之 ... 於 www.kkday.com -

#40.北京官地村村委会发文「无限期停止中国地质大学(北京 ... - 知乎

作为“蛋疼游客行为”的刻字,其实就和大家去爬一座非经营性、非景区的山坡,在山上随便找块岩石刻了几个字一个性质——毕竟所有的山都有它的地质特征, ... 於 www.zhihu.com -

#41.新北「三峽中元節水燈」8/26在地傳統民俗別錯過 - 漫步時光

於8月26日、27日於宰樞廟前(清水街)辦理2023新北市三峽區中元節水燈活動及普渡法會,於8月26日(星期六)12時至8月27日(星期日)下午18時,清水街、長福街 ... 於 strolltimes.com -

#42.太平山夜景- 優惠推薦- 2023年7月| 蝦皮購物台灣

買太平山夜景立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! ... 原風景:日治太平山[精裝] 五南文化廣場政府出版品. 於 shopee.tw -

#43.《再凝望-戰後太平山》 入圍2023台北國際書展大獎

《再凝望-戰後太平山》大獲好評後,羅東林管處再跟李瑞宗老師合作推出姊妹作《原風景-日治太平山》,透過實地踏勘解析文史資料及老照片,再透過耆老的 ... 於 yilannews.xyz -

#44.太平山- 人氣推薦- 2023年8月| 露天市集

太平山網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。從太平山林場走出[95折] TAAZE讀冊生活原風景:日治太平山[精裝][95折] TAAZE讀冊生活再凝望: 戰 ... 於 www.ruten.com.tw -

#45.太平山. 杜蘇芮颱風來襲太平山國家森林遊樂區25日下午休園至 ...

... 原風景: 日治太平山· 再凝望: 戰後太平. 行政院農業委員會林務局羅東林區管理處,統編:41671002,公司所在地:宜蘭縣羅東鎮信義里中正北路118號. 於 oalwz.przystawy.pl -

#46.無題

ルウシェナ 6/25 (日) 青黒ドレア集会 on Twitter: ワンチャン8 …. 刑部卿局. #Gg 千年 如一 日. ... 遠江一宮 – 天浜線(天竜浜名湖鉄道株式会社) – 日本の原風景 … 於 maxlite.com -

#47.【名單之後】太平山之旅—末延柳萠 - 聚珍臺灣

原刊登於李恩照撰,《日治時期太平山地區的林業開發》,彰化:國立彰化師範大學歷史學研究所碩士論文,2020,頁6。 日本的營林事業,除了伐木、兼營森林 ... 於 www.gjtaiwan.com -

#48.文創商品&書籍 - 太平山森林遊樂區

意思就是說李瑞宗老師在解讀及撰寫1945-1982年太平山伐木時期的故事後,將再次帶領讀者前往更久遠的太平山一窺究竟,因此以《原風景-日治太平山》新書讓我們對於太平山 ... 於 211.20.93.208 -

#49.走過85年後風華再現原太平山俱樂部重新開放 - YouTube

Comments · 獨旅 太平山 EP1|沒開車一日遊熱門景點全收|全球最美步道|最高海拔小火車|Solotravel單人旅行 · 108宜蘭縣龍舟錦標賽冬山河金同春隊 · 宜蘭運動 ... 於 www.youtube.com -

#50.觀看太平山的N種方式鐵路、古道、溫泉一次滿足

太平山林場始於1914年日治時期,當時的台灣總督府營林局在進行自然資源調查時,發現太平山豐富的檜木,啟動了太平山的伐木事業。為運送木材,整個太平山區 ... 於 nspp.mofa.gov.tw -

#51.《宜蘭》「日治太平山」新書蒐羅舊照與趣事 - 自由時報

宜蘭縣羅東林管處新書「原風景,日治太平山」,訂於下個月七日上午十點在台灣博物館舉辦發表會,開放七十人進場,參加者可獲贈精美紀念品及新書首購 ... 於 news.ltn.com.tw -

#52.【台北景點】台北捷運景點好玩大集合&旅遊熱門好去處推薦

新店站, 碧潭風景區 ... 5, ✓太平山一日遊 · 鳩之澤溫泉&見晴步道 ... 是台北市區僅存的清代老街,整個剝皮寮聚落成型於清代早期,後經過日治、民國 ... 於 mimihan.tw -

#53.作者-林務局羅東林區管理處. 太平山

林務局羅東林區管理處指出,太平山國家森林遊樂區的聯外道路台7線、台7甲線、 ... 原味料理食譜· 臺灣維管束植物野外鑑定指南· 原風景: 日治太平山. 於 gmwtc.debrieetdailleurs.fr -

#54.【宜蘭景點推薦】2023宜蘭一日遊這樣玩!最夯宜蘭旅遊好玩 ...

超人氣宜蘭旅遊景點&宜蘭好去處全收錄,宜蘭親子、情侶一日遊行程都能輕鬆 ... 太平山秘境一日遊 ... 詳細圖文:梅花湖風景區- 腳踏車環湖超愜意! 於 bobby.tw -

#55.原太平山俱樂部,秒飛日本美麗日式歷史建築和美麗楓紅

太平山 新秘境景點開放了!原太平山俱樂部是太平山的建築群中,佇立於次高點的建築物,日式兩層樓的檜木建築,建於1937年(昭和12年)作為俱樂部之用, ... 於 kafkalin.com -

#56.2023北部景點【基隆.台北.桃園.新竹】一.二日遊私房行程.IG ...

碧山巖櫻花隧道; 台北雙層餐車; 陽明山前山公園公共浴池; 台北探索館 ... Sky告訴你,光是這一區就要花一天來漫遊,這裡有萬里溫泉區、野柳風景區、亞 ... 於 taiwantour.info -

#57.行政院農業委員會林務局羅東林區管理處標案檢索. 太平山

太平山. 颱風杜蘇芮外圍環流影響太平山25日下午起預警性休園 ... (精裝) · 松羅曼波: 戰後羅東林場紀事· 原風景: 日治太平山· 再凝望: 戰後太平. 於 ktbf.adhcge80.fr -

#58.立霧注/ 李瑞宗著= Yayung Takilis : wandering along the Gold ...

原住民圖資中心館藏目錄 ... 有可用館藏 , 總圖B1原民圖資中心 ; 992.3833 4027 4013 ... 原風景: 日治太平山= Primordial landscape : prewar Taipingshan. 於 ntu.primo.exlibrisgroup.com -

#59.太平山森林步道.鳩之澤溫泉.宜蘭設治紀念館.長埤湖風景區二日

宜蘭旅遊|太平山森林步道.鳩之澤溫泉.宜蘭設治紀念館.長埤湖風景區二日|台中出發. 出發日期: 2023/11/06(一) ~ 2023/11/07(二) 共2 日. 產品代碼:23TEN06YEE-X. 於 travel.liontravel.com -

#60.漫遊宜蘭太平山!見晴懷古步道、「台版冰島藍湖 鳩之澤溫泉」

太平山 獨特的絕美風景,也吸引了大批國內外旅客蜂擁而至,其中名聲最響亮的, ... 舊稱「茂興線」,原為日治時期所興建的運材軌道,歷經歲月洗禮保存 ... 於 edison.com.tw -

#61.八仙山森林遊樂區 - 參山國家風景區管理處

森林遊樂區海拔約900公尺,鄰近谷關風景區,原為伐木場,日治時期和宜蘭太平山、嘉義阿里山並列台灣三大林場。園區內規劃了三條不同路線的森林浴步道,翠綠的森林是八 ... 於 www.trimt-nsa.gov.tw -

#62.原風景的價格推薦- 2023年8月| 比價比個夠BigGo

價格持平. 蝦皮商城 五南文化廣場|政府出版品(8532). 臺中市. 原風景:日治太平山[精裝]. 0~2%. 原風景:日治太平山[精裝]. 95折特價570元貨到通知. 於 biggo.com.tw