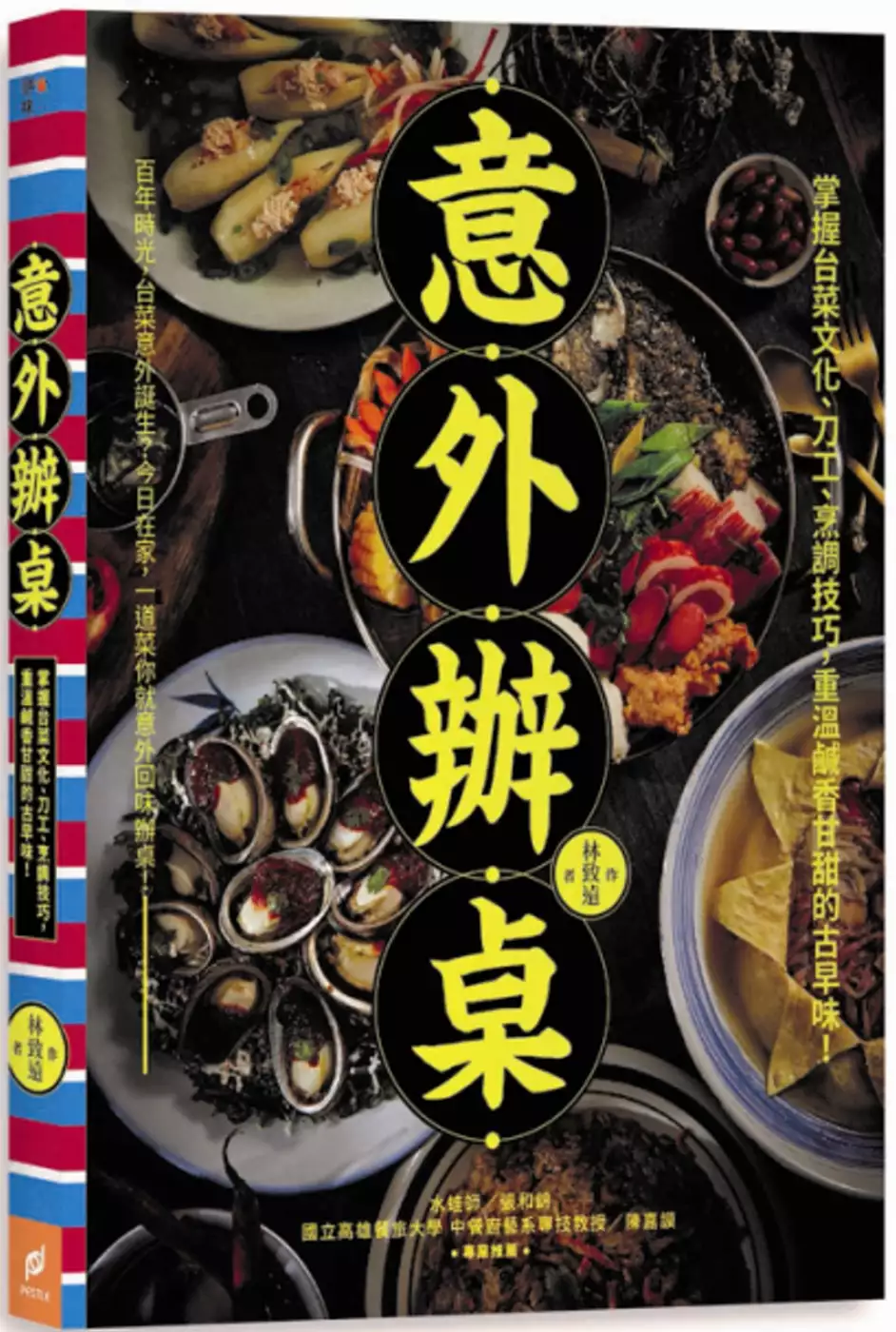

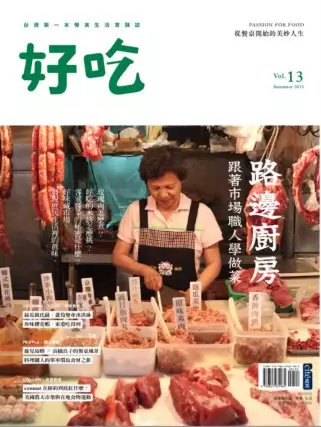

原住民食材的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林致遠寫的 意外辦桌:掌握台菜文化、刀工、烹調技巧,重溫鹹香甘甜的古早味! 和好吃編輯部的 好吃13:路邊廚房 跟著市場職人學做菜都 可以從中找到所需的評價。

另外網站深入原住民部落探詢台灣風土食材也說明:依照目前的分類,台灣原住民多達十六族,但彼此具有某種共同性,Wes 認為「食物」或許是一個不錯的切入點。舉例來說,泰雅族的「山肉桂籽」,又稱「大馬告」(泰雅語hom) ...

這兩本書分別來自帕斯頓數位多媒體有限公司 和麥浩斯所出版 。

國立東華大學 族群關係與文化研究所 喬健所指導 李昭賢的 原住民傳統飲食的延續與市場調適以花蓮光復鄉馬太鞍阿美族為例 (2007),提出原住民食材關鍵因素是什麼,來自於他文化、傳統飲食、野菜、馬太鞍、阿美族。

最後網站原住民料理的美味秘方—馬告:入菜前別忘了「打破它」則補充:食材 教室—馬告 ... 馬告是台灣原生種的香料植物,主要產地在烏來、棲蘭中低海拔的山區,你可能對它的另一個名字「山胡椒」比較熟悉,此外還有山雞椒、豆鼓薑 ...

意外辦桌:掌握台菜文化、刀工、烹調技巧,重溫鹹香甘甜的古早味!

為了解決原住民食材 的問題,作者林致遠 這樣論述:

百年時光,台菜意外誕生? 今日在家,一道菜你就意外回味辦桌! 昔日酒家盛行作工繁複的酒家菜、婚喪喜慶上澎湃的辦桌菜,抑或尋常餐桌上的家常菜,你我認為的台灣傳統飲食文化,在料理堆疊而成的時代洪流之中,其實融合了不同時期、不同外來飲食的味道及烹調方式,最終才「意外」誕生! 林致遠師傅不只介紹豐富的台菜文化,傳授所知所學的料理基本工給你,更將台灣傳統宴席菜、家常菜、地方小吃的詳細作法,藉由這本書完整呈現,讓你在家「意外」辦桌,只煮一道菜也能穿越百年,感受歲月堆疊的鹹香甘甜古早味! *家常菜:桂花炒翅、五柳枝魚、蜂巢蚵、蘭陽西魯肉、滷肉燥 *宴席菜:飛魚卵蝦釀美人腿、高麗菜封吻魚

丸、菊花干貝湯 *地方小吃:碗粿、肉圓、古早味蚵仔麻油麵線、芋頭米粉 本書特色 總鋪師ㄟ基本工 製作台菜所需的刀具不多,只要一把片刀切菜、切肉,一把剁刀切帶骨肉類,烹調技法也不算難,只要煎、煮、炒、炸幾乎就能全部搞定,只要學會「基本刀工」及「烹調技法」,在家你也能輕鬆辦桌! 大席小宴呷台菜 台灣飲食深受時節喜慶、社會階級、地方風土影響,發展出多元的飲食樣貌,本書從婚喪喜慶的宴席菜、尋常的家常菜、地方的小吃,以最容易取得的食材、最詳細的食譜作法,盛上台菜最豐厚的時光滋味。 名人推薦 水蛙師/張和錦 國立高雄餐旅大學 中餐廚藝系專技教授/陳嘉謨 專業推薦

! 作者簡介 林致遠 主廚 現職 叁和院 行政主廚 國立高雄餐旅大學中餐廚藝系畢業,曾榮獲北區全國技能競賽中餐烹飪第一名,也代表台灣參加各國廚藝競賽與美食講座等活動,現為叁和院行政總主廚之外,更在各大專院校教授廚藝課程。 推薦序──台菜料理重新解讀,值得大家細細品味/水蛙師 張和錦 推薦序──發現台菜餐桌上多元的飲食樣貌/國立高雄餐旅大學 中餐廚藝系專技教授 陳嘉謨 作者序──熟悉的味道就是台菜的味道 第一章 台菜的過去與現在 【融合外來文化的台菜】 【台菜的話說從頭】 【解構台灣飲食特色】 【品嚐台菜的N種味道】 第二章 動手做菜前的好訓練

【練好基礎刀工】 認識中菜刀具 處理肉類 處理海鮮 【台菜的烹調技法】 冷菜製備法 乾熱烹調法 第三章 台菜的大席小宴 【大排場酒家菜,甚麼都精!甚麼都美!】 【平名百姓的辦桌菜】 【辦桌菜的潛規則】 【九大宴席】 【時代變遷下的宴席】 高麗菜封吻魚丸 飛魚卵蝦釀美人腿 櫻花蝦米糕 五味九孔拌過貓 砂鍋魚頭湯 菊花干貝湯 第四章 日常生活家常菜 【難忘的媽媽味、懷舊的便當菜】 三色蛋 蛋黃肉餅 韭菜花炒皮蛋 魚香烘蛋 桂花炒翅 家鄉茄子 清炒豆苗 蛋黃過貓 炒花菜乾 拌地瓜葉 鹹酥小排骨 香煎豬肝 花生滷豬腳 蔥油肥雞 滷肉燥 鹽酥蝦 醬油煎小卷 五柳枝魚 鯧魚米粉 蜂巢蚵 豆腐乳炒空心菜

破布子鹽肉蒸豆腐 紅糟肉 梅漬苦瓜 老菜脯雞湯 滷白菜 生炒花枝 菱角排骨湯 蘭陽西魯肉 冬瓜排骨酥湯 第五章 地方美食小吃當道 【沒有大排場,吃的是懷舊與文化】 碗粿 香菇肉粥 肉圓 芋頭米粉 古早味蚵仔麻油麵線 推薦序 台菜料理重新解讀,值得大家細細品味 民國95年時,受當時桃園育達高中餐飲科──林芳羽主任之委託,致遠到我的奇真餐廳進行中餐訓練,期間大約前後加起來約兩年半的期間,除店內的小吃、喜宴、套餐等形式之外,逢年過節休假期間致遠也和店裡的廚師出門辦外燴,在我的餐廳的訓練過程中,我傳授在地食材烹煮台灣菜的觀念及融入部分川菜手法及日式手法的宴客料理,主要在於發揚台灣料

理的在地化,將傳統好味型新呈獻。 2008年台灣美食展校園廚藝爭霸戰,也是由我代訓育達餐飲科的隊伍,致遠是當時擔任隊長,我也在這過程中,將如何把台灣菜精緻化呈獻,及「料理」的概念,包含一道菜的色、香、味、型、器的協調性傳授給他,讓他偕同其他學生一起在美食比賽獲得佳績。 這本《意外辦桌》除了一些經典的台菜外,致遠也發揮部分在我這裡訓練所學的成果在其中,並將他對台灣料理的概念,重新解讀在這本著作中,值得大家細細品味。 水蛙師 張和錦 推薦序 發現台菜餐桌上多元的飲食樣貌 近年來「總鋪師」一詞名聞遐邇,但多數人可能對那桌澎湃的台菜,更甚至辦桌文化都仍舊非常陌生,這本書讓趕不及

親臨早年酒家、辦桌現場的讀者們,也能透過這本書了解當年餐桌的樣貌,看見先人文化的足跡。 在看過致遠這本《意外辦桌》之後,我便驚覺台灣人的飲食文化竟是如此多元、包容,而最難得的是,透過致遠用心整理並有條理的文字敘述,將今日已失落、遺忘的台菜文化,以及先人早年的生活樣貌,完整呈現台灣小吃、酒家菜、辦桌文化的「意外辦桌」。 台灣的成長過程有很多面向,在經過西班牙與荷蘭的佔領、明鄭時期的治理、日本的殖民,融合了各個時期不同的飲食文化,而飲食是最貼近所有人的共同生活經驗,但轉變卻是如此潛移默化,讓人無法察覺。 致遠這次介紹了多道經典台式菜餚食譜和料理祕訣,以輕鬆的文筆記錄百年來民間餐桌

上的菜色,也詳盡的描繪出早年宴席的風俗民情及演變過程。在看過本書之後,讓你在稀鬆平常的用餐經驗中,也能看見每道菜背後蘊藏台菜的百年文化,吃出不同以往的感動。 我更期許,書中的菜餚哪天能夠端上國際餐桌宴請外國朋友們,屆時所談的不只是菜色的美味和烹調技巧,還可以呈現濃濃的台灣飲食文化,更讓世界「意外」看見台菜「辦桌」的軟實力。 國立高雄餐旅大學 中餐廚藝系專技教授/陳嘉謨 作者序 熟悉的味道就是台菜的味道 料理,除了廚藝的功夫之外,最終還是回歸到味道上頭,我覺得台菜也是如此,身為土生土長的台灣人,宴席菜、酒家菜雖然特色明顯而富有歷史與文化的故事脈絡在裏頭,但對我來說都太遙遠了。

如果說我把對台菜的認知,其實可以分為兩個階段,一個是小時候記憶裡媽媽的味道,另一個則是在我國中畢業後進入餐飲科,對於料理、廚藝有了更多的認識,也對台菜有了更深刻地感受。 在我記憶裡的台菜,是小時候媽媽煮飯的味道。家裡的餐裝上,不會出現甚麼大菜,都是簡單的家常菜,像是黑芝麻炸肉條,就是我小時候最愛媽媽做的一道菜,或許這對很多人來說,都會覺得「這是一台灣菜嗎?」但在我的記憶裡,這就對我來說最家常的台灣菜。 我對於台菜的記憶,有一些反而是在我進入餐飲學校之後被顛覆的,現在想想真的很有趣,像是小時候記憶裡的糖醋魚,媽媽會加入家裡常常出現的麥當勞糖醋醬,長大後,真的學到糖醋魚時才發現

,「啊!原來和小時候吃的不太一樣。」加入麥當勞糖醋醬所呈現的味道,原來是我家的獨有的滋味啊! 在我入學後,遇到六福皇宮中餐廳的主廚戴德和師傅,是我的啟蒙老師,當時被賦予了許多參賽的機會,也努力練習考取選手訓練班,代表學校出去比賽時,重視的除了刀工等廚藝技術之外,當時的訓練之一,就是發想創意菜色,讓我對於台菜有了更天馬行空的想像,不管怎麼變化,基礎的中餐色香味形,以及味型的慣性,外觀、食材可以增添新意,手法及調味還是不適合有太跳躍式的改變。 對於台菜的定義,我在這本書裡面也講了很多,希望可以仔細研讀,不過在了解文字上的說明之後,可以實際利用食譜,在家製作台灣菜地的家常菜,才是更有意義

的事情,我也希望大家看了這一本書之後,更可以花時間去想想自己記憶裡的台菜味道是甚麼?找尋自己記憶裡台菜的味道, 最後,這一次能出版這一本《意外辦桌》,我要感謝我的兩位啟蒙老師,現任海洋技術學院 副教授 戴德和老師,及 國立高雄餐旅大學 中餐廚藝系的陳嘉謨教授,還有在台菜學習路上教了我很多的兩位大師,水蛙師張和錦,及宜蘭渡小月 陳兆麟 師傅,特別感謝四位在我學藝路上給我慷慨傳授我許多餐飲技術經驗,讓我學會不同手路的台灣料理手法,更懂得融會貫通,做出屬於我自己獨有的台菜風格。 林致遠 第一章:台菜的過去與現在 記憶裡的台菜, 是一種充滿家常的滋味,就和中國的八大菜系有一點點像,但之中卻

又能窺見日本料理的模樣,擷取了許多地區菜色的特色,並經過與在地的食材、口味無數次地融合。一起了解過去的台灣菜,就能懂得台菜是如何成為現在餐桌上的樣貌! 〔融合外來文化的台菜〕 小時候總愛在媽媽煮飯時,跟著進廚房一窺究竟,踮著腳尖,想看看今天到底煮了甚麼樣的菜,又會有甚麼湯端上桌,雖然想要搶著幫忙,卻只能做擺擺碗筷的工作,一邊擺碗筷時,廚房內傳來ㄎ一ㄤㄎ一ㄤ的炒菜聲,香氣更是早先一步,慢慢地飄散出來,原本不餓的肚子,就這樣咕嚕咕嚕地叫起來,這是許多台灣家庭廚房裡的日常,也是許多人小時候共同的記憶。現在,或許少了在家吃飯的機會,但就算是外食的自助餐、便當、台菜餐廳,甚至是小吃攤,雖然不比記憶裡的家

常味,卻是實實在在的台菜。 說起台菜,或許會覺得既有印象不明顯,很難清楚明白地說出其風味特色,不過這就是台菜的特別之處,融合了許多地方的文化,從中可以找出許多地區菜色的影子,我料理過許許多多的台菜後發現,懂得融合外來的文化,改變成台灣人習慣的味道,就是台菜厲害之處。 在台灣處處可見川菜館、粵菜館,不過川菜和廣東菜來到台灣之後,辣度、酸度都有調整、減少,然後融入台菜之中,使得廣東菜、四川菜成為台菜的一環。再舉個例子來說,台灣曾經被日本統治過,許多飲食習慣、食材都有被日式料理影響的痕跡,經常能看得見日本料理的元素在裏頭,不過隨著時間的遷移,歷史的軌跡裡只保留下適合台灣人的日式口味,不適合的早已經被

淘汰,因此除了日式料亭之外,很多都已經不是原汁原味的日本料理,因此許多台菜便帶有日本料理的元素。另外,台菜中的元素不只外來,也有使用在地原住民的食材,像是紅藜、馬告,都是近日很受到歡迎的原住民食材。台菜是融合的,由台灣人利用習慣的料理手法,容易入手的食材,製作出喜歡的味道,那就是擅長融合的台灣料理。 〔台菜的話說從頭〕

原住民食材進入發燒排行的影片

《原住民專班應與部落連結》

~高金素梅2021.05.10

我認為以「原住民專班」開設的技職相關科系或班級,其課程規劃應建立在部落主體。例如:最多數的餐旅領域,既然為餐飲或觀光餐旅原住民專班,其課程設計應有別於一般餐旅,發展出與部落連結、與原住民食材結合的課程規劃,並透過產學合作、學以致用的培育人才精神,來連結部落需求、產業需求、政策需求。

今天,教育部部長非常認同我的建議,也願意共同精進原住民專班與部落的連結。兩個月內,我會建立起跨部會推動平台,邀集相關部會一起來研議!

[祖靈之邦 為人民服務]

https://www.facebook.com/giwashome

原住民傳統飲食的延續與市場調適以花蓮光復鄉馬太鞍阿美族為例

為了解決原住民食材 的問題,作者李昭賢 這樣論述:

近十年台灣社會經濟改變,企業的出走,外勞的開放引進,原住民的工作機會相對減少,就業率明顯下降。但在這一波經濟的變革中,政府大力倡導國內觀光熱潮,交通的通連和便捷,人民生活一連串的變化,觀光客的擁入花蓮,各式各樣的餐廳也開始興起,飲食也隨之有所改變。加上美國「麥當勞」資本主義的襲捲之下,大量的生產,全球口味一致化,在地的食材或傳統菜餚的消失,全球各國的飲食文化無一不被其侵略。人類開始省思回歸原始,崇尚自然生活的驅使下,飲食文化也隨之興起「回歸自然」、「樂活」的信念,也在世界飲食的潮流中進行的如荼如火,以強調自然,健康、簡單烹調原則。在國內也開始被人重視及提倡自然養生風的熱潮,在這股熱潮中,原住

民的自然原始風味餐也獲的青睞。但是標榜取材在地化、自然、調味單純,烹調簡易為原則的原住民飲食文化觀,正是當代人們追求自然、健康的最佳食譜;又加上全球原住民文化運動的興起,部落的觀光也順勢發展。在族群融合的花蓮地區原住民餐廳如何發展出飲食新風味,確實是一值得重視的新興研究領域。2000 年政黨輪替後開始強調「本土化」,政府也舉辦多次的原住民飲食比賽,甚至將之設為國宴的菜餚之一;自然養生風的熱潮,標榜自然野生的原住民食材,是否還能保持其野生,還是因大量的需求而失去其「原味」植物;傳統的飲食文化是否得以保存。本文將探討阿美族原住民傳統的飲食及所在的生態環境與市場的調適。本研究目的,將藉由對個案研究的

同時探討對其所處的大環境下其傳統飲食和創新的瞭解。本文的研究希望能了解以下的目標1.阿美族傳統飲食的特色2.阿美族飲食對現代之影響~養生健康概念3.影響阿美族飲食文化的他族文化

好吃13:路邊廚房 跟著市場職人學做菜

為了解決原住民食材 的問題,作者好吃編輯部 這樣論述:

誰說大廚一定在餐廳?真正懂吃、會吃也會煮的飲食達人,就在菜市場裡! 比起每天在廚房裡拿鍋鏟的廚師,市場裡賣食材的老鋪,每天吃的摸的想的維生的,都是食材,個個經驗老道,品味非凡。 「東菜市」賣豬肉賣35年的馬孝如說:醃豬肉加點甘草粉,可讓豬肉帶有自然不膩的甜味;南門市場賣70多年點心舖的徐瑋辰說,吃包子一定要從中間撕開,看餅皮的厚度、麵皮是否平均、餡料是否在中間?才是內行的老饕吃法;士東市場賣米30年的王伯群,腦袋有如世界米食資料庫,還特別揭祕每年5-6月是米清庫存的時間,買到「米尾」可有特別的煮法呢;花蓮野菜市場裡的彭金妹,帶我們煮野菜大鍋湯,還告訴我們原住民是怎麼吃籐條的嫩芽心;

緬甸華僑鄭尚仁,分享如何品嚐融合印度、泰國、雲南的緬甸料理,還順手示範了緬式印度餅的簡易作法…… 就像平常逛菜市場的閒話家常,我們發現,原來,真正的大廚不在餐廳,而是隱身在生活的市場裡。好吃編輯部走訪全台,尋找菜市場內的飲食行家,聽食物的故事、菜市場的故事、生活的故事。 而台灣的菜市場,也正如這塊土地上的多元文化,充滿了異質與在地的生活況味:南門市場濃濃的外省味兒、花蓮邦查市場的阿美族食材、南勢角華新市場的緬甸風情、新埔市場的客家特色等,都讓本期的封面故事精采不少。 此外,炎炎夏季,我們也推出「夏日的魔法料理」,端出秋葵鹹派、蘆筍冰淇淋、絲瓜比薩等色香味好料,帶給大家當季食材的創意

吃法。更精選出迪化街漫步好店,食補、藥補,喝咖啡、買食器都有店可去。 不久前才從日本來台,以可愛、有質感生活道具創作見長的鹿兒島睦,和料理設計家高橋良子,器皿與料理的結合,一定不可錯過! 當然,國外的飲食熱潮也不可少,Liz將告訴我們,綜合可頌和甜甜圈的Cronut,在紐約到底紅什麼? 好吃、好看、好玩的飲膳生活,就在本期的《好吃》。 本書特色 ˙跟著菜市場大廚學做菜 玫瑰肉怎麼煮?好吃的米該怎麼挑?客家知名的豆醬怎麼做?食材賣了幾十年的市場老手,難得公開他們的做菜秘訣。 ˙從菜市場看生活智慧 菜市場擁有豐厚的料理智慧與生活本質。外省酒釀、客家豆干、原住民野菜等,是食材

,也是文化。 ˙從土地到餐桌,我們持續關心當季好食材 不只要吃當季,還要有創意新吃法!本期旬味食材以「夏日的魔法料理」為題,端出秋葵鹹派、蘆筍冰淇淋、絲瓜冷湯等色香味好料。另外,也將帶大家直擊台灣最大的櫻花蝦拍賣產地-東港。 ˙迪化街漫步嚴選好店 跳脫迪化街辦年貨的擁擠形象,精選迪化街漫步好店,不管是食補、藥補、喝咖啡、買食材、還是選好餐廳,讓大家體驗慢食、慢活的生活樂趣。 ˙向飲食職人學生活 冶堂何健教大家泡一杯夏日好茶;跟著池一明單車環島熱血找食材;向Amanda學習和孩子一起做菜的廚房生活美學。 作者簡介 好吃編輯部 從對食材的關心出發,上山下海,致力於尋找台灣好食

材與精彩的飲食故事。從產地裡,我們挖掘達人農夫的堅毅精神;從阿嬤口中,我們記錄即將遺落的傳統作法;從菜市場裡,我們看到隱身在常民裡的料理智慧…… 相信食物可以予人幸福與療癒,推廣在地、當季食材。作品有《好吃》雜誌、《跟阿嬤學做菜》、《餐桌上的蔬菜百科》等書。 相關著作 《好吃vol.12 來我家吃阿嬤的拿手菜》 《餐桌上的蔬菜百科》

原住民食材的網路口碑排行榜

-

#1.馬祖人愛上原民飲食花十年自創高顏值「新原住民料理」 - 毅傳媒

喜歡原住民隨興料理態度的芭達桑原住民主題餐廳主廚張克勤說:「其實原住民料理常常就地取材,生活周遭有什麼食材就拿來用,而且隨著季節脈動走,充滿著大 ... 於 yimedia.com.tw -

#2.注入原民精神的地中海盛宴 - 今周刊

「地中海和台灣都是多山靠海的國家,用天然食材做料理的特色,跟原住民相信,上帝把調味品放進自然的料理精神是一樣的。舉例來說,如果要甜味,可用 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#3.深入原住民部落探詢台灣風土食材

依照目前的分類,台灣原住民多達十六族,但彼此具有某種共同性,Wes 認為「食物」或許是一個不錯的切入點。舉例來說,泰雅族的「山肉桂籽」,又稱「大馬告」(泰雅語hom) ... 於 ryoritaiwan.fcdc.org.tw -

#4.原住民料理的美味秘方—馬告:入菜前別忘了「打破它」

食材 教室—馬告 ... 馬告是台灣原生種的香料植物,主要產地在烏來、棲蘭中低海拔的山區,你可能對它的另一個名字「山胡椒」比較熟悉,此外還有山雞椒、豆鼓薑 ... 於 food.ltn.com.tw -

#5.花蓮|原住民料理實驗室- Klook客路

來到以原住民文化聞名的台灣東海岸,了解不同部落的飲食文化和特色食材!馬上透過KLOOK預訂,享超值優惠! 於 www.klook.com -

#6.排灣族的飲食| JIBAO - 洞悉教材的趨勢 - 吉寶知識系統

了解排灣族人吃什麼之後,我們來看看這些食材有甚麼特別的吧! ... 臺灣原住民的飲食非常豐富,循著祖先留下的知識、習俗與生存環境交織形各族特有的 ... 於 jibaoviewer.com -

#7.桃園縣原民局舉辦原民料理創意競賽桃園創新技術學院勇奪冠軍

桃園縣原住民行政局23日在桃園縣原住民文化會館舉辦「創意料理競賽暨職業訓練成果展」,桃園縣原民局表示,為了傳承原住民餐飲文化,食材選用須以原 ... 於 www.nanya.edu.tw -

#8.來台東就要吃原住民傳統料理!品嚐「M'LOMA食堂」

接下來就讓妞編輯為大家介紹幾家不容錯過的美食餐廳,不管是家常菜還是無菜單的好料,通通都是利用在地食材打造的豐盛餐點喔! Ameya飴屋. Source:Ameya ... 於 news.openpoint.com.tw -

#9.原住民食材點燃「超級食物」的新商機,看看 ... - Yahoo奇摩新聞

... 精緻餐飲(fine dining)的特徵層出不窮。2018年起,澳洲餐飲界席起一股由國際名廚引領的「萬古」風潮——澳洲原住民的「Bush Food土生食材」:阿德 ... 於 tw.yahoo.com -

#10.【手工廚房】原住民的「讓食材說話」創意料理 - 合樸農學市集

這次合作讓張皓福老師感受到原住民特別珍惜食材的運用(或許可能因為物資不像平地豐沛,例如鹽得來不易,很多料理做法就很少鹽),因此「讓食材說話」 ... 於 www.hopemarket.com.tw -

#11.原住民傳統食物紅藜富含營養 - 慈濟科技大學

「紅藜」是原住民傳統食物,營養價值高,但一般民眾卻不熟悉。為了讓更多人瞭解紅藜的好, ... 慈濟技術學院與餐飲業者合作,讓大家認識這項原住民族的傳統食材。 於 www.tcust.edu.tw -

#12.台灣味― 原住民野菜營養又多樣作者:游之穎助理研究員

花蓮東大門夜市也有許多原住民料理. 風味餐,擺著各式各樣其他地區不常見到的原. 住民料理食材( 圖1),如黃藤心、木鱉果、車. 輪茄等。有句話說「一個阿美族勝過三部割 ... 於 www.hdares.gov.tw -

#13.香村廚房善的循環二原住民食材樹豆燉豬腳 - YouTube

原住民 料理#花青素#燉品哈囉~大家好!我是垂老闆!要吃客家菜找我就對了!上次去了五峰參加活動發現了原鄉勇士樹豆,美麗的老闆娘說樹豆有多麽地好 ... 於 www.youtube.com -

#14.原住民香料- 優惠推薦- 2022年5月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦原住民香料商品就在蝦皮購物!買原住民香料立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#15.山野中的饗宴——原住民飲食文化探討作者

透過網路及書籍對於原住民食物的介紹. 以及對身邊的人和原住民的調查問卷,再統整分析後整理出研究內容。 貳、正文. 一、原住民從哪裡來. 根據目前普遍的研究認為,台灣的 ... 於 www.shs.edu.tw -

#16.阿美族野菜文化

人祭典與過年時料理之必備食材,且摘取. 藤心後的老莖部分可編織成藤椅、藤籃、 ... 樹豆―原住民的威而剛. 在阿美族部落周邊可見到高約1 至2. 於 www.mjib.gov.tw -

#17.臺灣食物的前世今生:藏在食物名字裡的原住民語 - 故事 ...

臺灣食物的原住民語. 馬吿:泰雅族的山胡椒. 臺灣的原住民,對臺灣野生可食用的植物,本來都有自己的命名,但比較普遍的後來幾乎都被漢人命名取代。 於 storystudio.tw -

#18.【產地餐桌部落廚房】以義大利風格演繹原民料理、在地飲食的 ...

花蓮區農業改良場為了推廣在地食材及地產地消之理念,自104年起輔導在地農村、原住民特色餐廳推廣產地餐桌,藉此縮短食物里程,不僅提供消費者新鮮安全且健康的食物、 ... 於 www.agriharvest.tw -

#19.原住民料理食譜 :: 台灣美食網

【原住民野菜料理食譜】有6道|原住民創意料理食譜.現代人飲食注重層面越來越多元,不僅講究美味,食材更是愈天然愈好,由於平地種植蔬菜使用農藥的新聞時有所聞,而 ... 於 food.iwiki.tw -

#20.【活動】102年原住民飲食文化推廣原民料理好豐food 創意料理 ...

它吃來沒有聞起來那麼的重辣,鹹度也搭配的很好,更特別是注了入原住民食材(山豬肉、山苦瓜、馬告)等風味,再柔合了郭師傅擅長的川菜,當真是道色香味俱全 ... 於 www.foodtigertw.com -

#21.Ina的廚房~原住民飲食文化座談會

不同場合需具備不同食材,祖先流傳下來辨別各種食材的技能,泰雅族的共食、Gaya祭祀分食的習俗,充分顯示原住民族獨特的飲食文化。 期望透過舉辦「Ina的廚房-原住民飲食 ... 於 www.tiprc.org.tw -

#22.「第四屆原風美食廚藝大賽-Kanu!原創健康吃」 | 臺北旅遊網

... 式廚藝技藝及巧思,藉此推廣原住民族飲食文化,讓民眾有機會接觸原住民傳統食材,希冀帶動原住民飲食文化風潮。此外,活動當日將提供原鄉創意料理 ... 於 www.travel.taipei -

#23.花蓮原住民料理實驗室$1299 - 愛票網

花蓮原住民料理實驗室*來到以原住民文化聞名的東海岸,了解不同部落的飲食文化和特色食材*使用來自阿美族菜園和原住民市場的新鮮食材!*探索崇尚自然健康的原住民飲食 ... 於 www.iticket.tw -

#24.台灣美食故事》山裡的美味4 種原住民食材 - AUTOCLEAN

... 住民美食了,他們使用傳統的智慧,在山裡栽種的台灣原生植物,創造出變化萬千的風味,也是台灣獨特的味道,現在來聊聊4 種別具風味的原住民食材。 於 autoclean.tw -

#25.原住民風味的日式何蒔炭火割烹,與新派日本清酒 - GQ Taiwan

原住民 風味的日式料理與日本清酒餐酒搭配. ... 的感覺,而“蒔”這個字又有移植、改種的意思,正合乎主廚要表達以日式手法來傳達台灣在地食材的精神。 於 www.gq.com.tw -

#26.部落的「一餐」 - 中華民國地理學會會刊

冰箱裡的食材反映了南澳部落相較於其他部落而言,其特殊的地理位置以及 ... 路邊採集而得,為原住民採集飲食的一環,清洗後可涼拌、炒菜或煮湯食用。 於 blog.geogsoc.org.tw -

#27.在花蓮用野菜吃出「原」味,怎麼吃、哪裡買?一窺阿美族部落 ...

到了花蓮,你是不是也會覺得該吃一頓「原住民風味餐」? ... 阿美族人靠山吃山、靠海吃海,食材幾乎完全取自大地,且愛吃菜多於吃肉,這自稱「吃草的 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#28.張克勤—就是要原味

在八里左岸有一間原住民主題餐廳,在這個大眾運輸難以到達的地點,內行的饕客卻都熟門 ... 張克勤決定用自己一身廚藝讓原住民料理登上大雅之堂,讓更多人認識原民食材 ... 於 cms.altruistictech.org -

#29.花蓮光復美食阿樂樂代Aredetay|無菜單原住民法式料理融入 ...

花蓮阿樂樂代無菜單法式料理早在我收藏名單裡頭,少許機會嚐到原住民料理,也想看看法餐與原住民食材等碰撞結合會有多少的火花,非常期待. 於 www.masterpon.com -

#30.[花蓮光復] 阿樂樂代Aredetay | 原住民風味餐的重新詮釋| Yoti·生活

小薛我前來品嚐時有上網搜尋「阿樂樂代」,有些報導標題寫著原住民食材結合法式料理的西式無菜單料理,自然而然就有對這間餐廳是提供原住民法式料理的 ... 於 yoti.life -

#31.108.05.08原住民食材&飲食文化融入料理 - 義守大學

2019-05-28 15:00:03. 108.05.08原住民食材&飲食文化融入料理. 依108年度高教深耕計畫執行方針6-2躍升國際競逐全球,通識教育中心搭配「全球化之各國文化」課程,邀請 ... 於 www2.isu.edu.tw -

#32.來自原鄉的純淨食材 隱藏版合作社好物大公開(一) - 主婦聯盟

產品特色:合作社的手工蔗糖來自嘉義阿里山,由鄒族原住民農友生產,以然栽種之白甘蔗榨汁熬煮而成,製糖過程不使用任何添加物。蔗糖含豐富礦物質及維生素,營養價值極高, ... 於 www.hucc-coop.tw -

#33.原民美食狂野台味- 政治時事- PChome 新聞

明末文人陳第在〈東番記〉裡提到台灣原住民種有蔥、薑、蕃薯、蹲鴟(芋頭);今日看來,這些食物早為其他族群所食,不再是原住民特有的菜色。其他如山蘇、秋葵、朝天椒等 ... 於 news.pchome.com.tw -

#34.《城市裡的生活課》傳遞原住民族文化新意

以阿美族傳統杵臼,先期以麵包樹製成,後用梧桐樹木取代,展現原住民族群與生態 ... 學員曾小姐說,這堂課不僅了解原住民飲食型態,也學習到食材的烹調方式;另一位 ... 於 www.ipb.ntpc.gov.tw -

#35.原住民美食名稱的評價費用和推薦,EDU.TW - 教育學習補習 ...

因此在原住民的飲食中常見的不知名野菜、山裡頭奔跑的山豬、野兔、山羌、班鳩、溪蝦、魚... 就自然而然的成為吃原住民美食食會吃到的食材. 原住民的食物,真的是靠天吃飯, ... 於 edu.mediatagtw.com -

#36.原住民特色食材 - 台灣商業櫃台

2017年12月15日- 本次原住民特色食材品評會中,也特別從台灣原生香料植物中精選出山胡椒、食茱萸、山肉桂、土肉桂等原生植物,經低溫乾燥、研磨後,與適當比例 ... 於 bizdatatw.com -

#37.生活》其實我的阿美朋友這樣吃/野菜篇 - 花蓮旅人誌

到了花蓮,你是不是也會覺得該吃一頓「原住民風味餐」? ... 發現身邊認識的原住民其實不這麼吃! ... 食材幾乎完全取自大地,且愛吃菜多於吃肉, 於 www.hl-net.com.tw -

#38.【馬告】原住民特色食材山胡椒,去腥、煮湯料理提味超好用 ...

在原住民常用特色食材中,有一種獨特的辛香料食材山胡椒「馬告」,若你曾品嚐過馬告,特殊的檸檬與薑香氣味道讓人回味再三,馬告香料極富魅力。 於 today.line.me -

#39.原住民族與野菜

就野菜的食用及料理方式,我們可以歸類出原住民料理的幾項特色:. 利用大自然創造的純樸食物,並以粗獷手法的料理,加上動人的祖先傳說,讓食物充滿令人 ... 於 fresh.ownlines.com -

#40.山裡來的健康原味 - 博客來

那就是山裡來的原住民料理! 你也許已吃過許多珍饈佳餚,在飲食過度精緻化的現代,食材與調味都已失去原始風味,原民料理至今仍秉持傳承精神,保留每道菜的「最初」 ... 於 www.books.com.tw -

#41.小米酒取代清酒和牛結合原住民食材擄味蕾 - 民視新聞網

和牛除了涮、烤,台北有餐廳,把日本和牛結合原住民的食材,像是壽喜燒,用小米酒取代清酒,韃靼牛肉也加入小米,更有口感,味道如何?一起去品嘗。 於 www.ftvnews.com.tw -

#42.原住民特色食材品評會開啟「原」味料理創新風潮 - 林務局

原住民 部落常見的樹豆、食茱萸、山肉桂、山胡椒等民族植物,除了是傳統料理的重要食材外,現在還有了創新的吃法。 ... 計畫主持人台灣大學曲芳華教授表示, ... 於 www.forest.gov.tw -

#43.傳統飲食文化不再遺漏- 原視界Indigenous Sight

主持人陳耀忠在節目中,如實呈現原住民野炊方式,讓食物保有單純的原味。 找回部落. 傳統食材. 在第一季13集節目 ... 於 insight.ipcf.org.tw -

#44.原住民飲食 - Bkucuk

原住民 傳統的生產方式多半仰賴採集和狩獵維生,「靠山吃山,靠海吃海」這一句話可以淋漓盡致地反映出原住民的飲食文化。各種野菜、山豬、山羌、溪魚和溪蝦成了主要的食物 ... 於 www.animete.me -

#45.跟農戶購買推薦好物 - 社團法人苗栗縣原住民婦幼關懷文化協會

我們關注原住民農業經營,以及友善土地的議題, ... 安全食材供應平台. 同時也肩負起原鄉部落小農農耕物供應平台的責任,讓消費者們認識更多的原鄉部落好的自然農耕物 ... 於 www.tayal-lokah.com.tw -

#46.原民風味館-原民生活美學館- Posts | Facebook

第四屆原風美食廚藝大賽前面看了這麼多食材與美食,那嗨咖小編就挑幾個來分享食材做法~❗️ 名稱:泰雅養生湯 介紹:原住民風味餐,也可以很健康、很養生,過去對 ... 於 www.facebook.com -

#47.【原住民美食】獵人便當—阿拜 - 泰源幽谷.獼米

阿拜(a-bai)是原住民語,可以說是原住民的粽子,當然也是原住民特有的食物唷!阿拜是為了勞累奔波的獵人所發想的食物,通常是以糯米製成,因為糯米不會 ... 於 www.monkeyrice.com.tw -

#48.靠海吃海」的原住民美食文化,是一種自古以來與老天共有的默契

因此在原住民的飲食中常見的不知名野菜、山裡頭奔跑的山豬、野兔、山羌、班鳩、溪蝦、魚... 就自然而然的成為吃原住民美食食會吃到的食材. 原住民的食物,真的是靠天 ... 於 blog.xuite.net -

#49.在地特產食材烹飪班(原住民專班) | 伽碩職業訓練中心| jiashuo

伽碩職訓郭明洽執行長表示,原住民風味的食材和料理口味較為獨特屬小眾市場,課程安排多種料理方式來呈現原住民當地食材特產特色,期許學員培養專業技能之外,更可擴大原民 ... 於 seo.docs.com.tw -

#50.食材全取自山海!花蓮無菜單原住民料理「彩虹蝦」脆甜多汁

花蓮好山好水人盡皆知,但我不知道居然也藏著一間這麼有趣又美味的無菜單料理,而且還是結合了原住民的創意料理。雖然遠在豐濱鄉秀菇巒溪的出海口邊上 ... 於 travel.ettoday.net -

#51.5種風味萬千的原住民食材吃了讓你心動 - 百聞網

原住民 的食、衣、住、行全仰賴自然,他們運用傳統智慧、累積經驗,在山區採集、耕種,更儲存不少植物原生種子,這些源於在地風土的食材,全成了料理的創意來源。 三年前, ... 於 uobai.com -

#52.春天慢食樂活動 - 花蓮縣原住民族野菜學校

... 飲食文化背後的精神,春天慢食樂除了會端出原住民春天的好味道外,更希望三五好友一起品嘗部落當季食材,讓花蓮在地好的、乾淨的、公平的慢食,慢慢成為在地品牌。 於 www.slowfoodindigenous-taiwan.com -

#53.花東部落美食7選:越看越嘴饞!從部落傳統店家吃到IG小吃

在花東地區有著豐富的台灣原住民文化,這裡的美食不只美味、更是代表了每 ... 保留食材的原味,發揮出部落料理的原始樣貌,再加上不同的擺盤來變化。 於 blog.tripbaa.com -

#54.【毛奇專欄】原住民慢食文化與山海共存的總和 - 康健雜誌

花蓮這些原住民朋友,我結識於2018年義大利舉辦的慢食「土地母親(Terra Madre)」博覽會。這些有志於傳統食物文化的阿美族朋友,為首的是長年保種蒐集 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#55.影/從故事餐食談創意大同鄉泰雅族人找回部落美味 - 觀傳媒

為了找回部落對於美食材料的記憶,宜蘭縣原住民事務所邀請到了臺灣生態廚師培育計畫共同發起人馬愛雲老師,與部落族人一起探討傳統食材與部落的故事, ... 於 www.watchmedia01.com -

#56.發現原住民食物的熱門影片 - TikTok

原住民 食物. 1.2M views. Discover short videos related to 原住民食物on TikTok. Watch popular content from the following creators: 比浩(@pihaw1203), ... 於 www.tiktok.com -

#57.食茱萸山肉桂山胡椒土肉桂 林試所攜手望鄉部落開發民族植物

... 及原住民香料特色食材,董景生解釋,將民族植物包括食茱萸(原住民 ... 上頭,「現在大家不可能在家煮原住民食物,但這些香料就是原住民精神。」. 於 www.newsmarket.com.tw -

#58.食材分享|台灣原住民的天然香料,不但提味去腥,滋味更是獨特

食材 分享|台灣原住民的天然香料,不但提味去腥,滋味更是獨特. 再過不久,那酷熱得令人吃不下飯的夏天就要來了,. 想要胃口好一點,清爽而又刺激味蕾的香料,是再好 ... 於 www.xoer.cc -

#59.走進老天爺的菜園 原住民野菜文化 - 台灣光華雜誌

根據三國時期沈瑩的《臨海水土志》記載,台灣原住民常是「十十五五共食之」,這個大家一起享用食物的習慣直到現在仍未改變。吳雪月指出,常常大家聚在一起聊天、喝酒時,也 ... 於 www.taiwanpanorama.com -

#60.飲食文化與創新廚藝之探討-以原住民食材結合川菜烹調手法為例

與實地訪查,瞭解原住民與川菜料理的飲食文化,進而透過將原住民道地特色食材與川菜經典菜餚烹調. 手法結合與創新,發展具原住民與川菜風味與特色的創新料理。 於 lib.hdut.edu.tw -

#61.《原住民》食譜與做法 - 愛料理

愛料理精選6篇簡易食譜做法與步驟,有最新的原住民小米粽、原住民風味鹹豬肉-豆油 ... 食材:粽葉、棉繩、南瓜、壽司海苔、小米、雞腿絞肉、鹽巴、豬絞肉、胡椒、油蔥 ... 於 icook.tw -

#62.原住民的料理被低估了!屏東禮納里好茶部落如何傳承「世界最 ...

半年前,Balu 提出「傳統食物新煮藝復興運動」,以傳統部落食材結合新式的烹煮手法,從廚房裡端出一道道經過轉譯的原住民料理。他用飲食為媒介,希望讓更多部落年輕人 ... 於 www.wowlavie.com -

#63.茂林兒童網原住民傳統美食

原住民 特色美食在慶典、招待貴賓時,都會端出的美味佳餚一定少不了奇拿富。 ... 包在外緣的甲酸漿葉(lavilu) 有豐富的葉綠素,又有整腸的功效,是非常營養的食材。 於 theme.maolin-nsa.gov.tw -

#64.食材庫:5種風味萬千的原住民食材 | 原住民特色食材 - 訂房優惠 ...

原住民特色食材,大家都在找解答。 原住民食材種類繁多,本身不同緯度各有特色,即便如Alex本身是魯凱族,開業三年來仍然透過許多部落耆老,親戚朋友們尋訪打聽, ... 於 twagoda.com -

#65.原住民飲食之美

原住民 傳統的生產方式多半仰賴採集和狩獵維生,「靠山吃山,靠海吃海」這一句話可以淋漓盡致地反映出原住民的飲食文化。各種野菜、山豬、山羌、溪魚和溪蝦成了主要的食物 ... 於 www.ytower.com.tw -

#66.原住民特色食材 - 台灣公司行號

2017年12月15日- 本次原住民特色食材品評會中,也特別從台灣原生香料植物中精選出山胡椒、食茱萸、山肉桂、土肉桂等原生植物,經低溫乾燥、研磨後,與適當比例 . 於 zhaotwcom.com -

#67.【台灣山國誌】山之味餐盤裡的原住民生態智慧 - 經典雜誌

就如她在一次次的示範教學中說的,相較於平地人,他們的飲食變化雖少,但正是少,才凸顯出原住民夠吃就好的哲學。此外,以排灣族為例,原住民的食材,幾乎都是就地取材: ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#68.食材庫:5種風味萬千的原住民食材 - MICHELIN Guide

原住民 的食、衣、住、行全仰賴自然,他們運用傳統智慧、累積經驗,在山區採集、耕種,更保存不少植物原生種子,這些源於在地風土的食材,全成了料理的創意 ... 於 guide.michelin.com -

#69.(台北美食)結合特色的原住民食材,不一樣的日式炭火便當讓你口 ...

提到”割烹“二字就會直覺想到日式料理,結合了原住民食材的割烹店倒是很少見. 某天看到了美食社團中有網友推薦了和蒔炭火割烹所推出的職人炭火弁当, ... 於 nancybolg.com -

#70.原住民食材彙整 - 七日誌

毅傳媒控股股份有限公司版權所有,非經授權,不得轉載,電話:02-8791-8559。All Right Reserved. Yi Media Inc. 於 www.7-days.tw -

#71.餐廳小吃類 - 五倍券i原券及行動支付回饋

販售商品:多樣西方傳統料理,運用當地當季小農及特色原住民食材。 ➤ 推薦菜色:脆皮豬、凱薩烤雞葉酸蛋生菜沙拉、鮮蝦燉飯、烤時令海魚. 原味竹筒飯、嫩煎鴨胸. 於 www.explorethesun.tw -

#72.【三菜一湯】刺葱與馬告催情野菜趣田雞湯森呼吸 - 蘋果日報

甚至原民料理也走上fine dining路線,有時一位難求。 其實原住民的飲食特色就是天與地,所謂靠山吃山、靠海吃海,傳統的食材幾乎完全取自大地,與他們 ... 於 tw.appledaily.com -

#73.推廣原住民傳統醫療保健傳統食材全上桌- 生活- 中時

台東縣府原民處26日舉辦「你農我農我心不打烊」推廣原住民傳統醫療保健啟動記者會,現場端出原住民族傳統食材,要用古老長者們的智慧及傳統食材料理出 ... 於 www.chinatimes.com -

#74.原住民商城-優良食材 - 花蓮原鄉e市集

優良食材 · 柚子醬 · 黑豆茶 · 邦查黃豆(花蓮1號)---600克裝 · 紅米(600公克裝) · 白鮑溪咖啡豆 · 黃金小米---500克. 於 www.inmall.com.tw -

#75.【食譜】原住民食材2ー刺蔥、姆指瓜、龍葵 - 野和尚的燒菜筆記

【食譜】原住民食材2ー刺蔥、姆指瓜、龍葵 · 1、龍葵洗淨、蕃薯切成小塊. (其實我不小心切了一整顆蕃薯,但我覺得半顆就可以了) · 2、米洗淨後,與水一起下 ... 於 immigo.pixnet.net -

#76.芭達桑八里美食八里餐廳八里左岸餐廳主題餐廳台北台北主題 ...

以創新的手法,融合原住民食材及香料,揉和平地常見的料理方式。以健康有機為出發點交織出與一般不同的美味佳餚,挑動每一個顧客的味蕾.本餐廳有三個樓層(樓中樓設計) ... 於 www.badasan.com.tw -

#77.One Ten Restaurant

A few words about One Ten · 西方傳統季節料理 · 結合小農、原住民食材 · 美食及舒適的用餐空間 ... 於 oneten.tw -

#78.山裡來的健康原味| 誠品線上

多次得獎且擔任美食比賽評審的古屏生,首次公開自家的私房菜單,藉由推廣原民美味,讓更多人了解原住民飲食文化、吃到更多養生的料理。本書特色34種自然食材+64道原民 ... 於 www.eslite.com -

#79.原民美食,狂野台味 - 台灣光華雜誌

台灣各族群的飲食文化經過長時間的交流、融合,早已出現族群食材混搭的情況。明末文人陳第在〈東番記〉裡提到台灣原住民種有蔥、薑、蕃薯、蹲鴟(芋頭 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#80.原住民處-原味呈現 - 屏東縣政府

原鄉食材| 創意料理| 情懷綿綿| 傲笑江湖| 原味十足比拿倫| 原鄉... 於 www.pthg.gov.tw -

#81.原住民族傳統香氣食材運用

社團法人臺灣原住民教育經濟發展協會目前與傳源文化藝術團合作建置4個原住民族產業支持的場域,包含原味咖啡坊、太魯閣農特產加工室、加灣部落竹林家屋及青年學習教室A ... 於 tiprc.cip.gov.tw -

#82.來一口台灣香料! 料理達人集巧思讓原生植物走入常民生活

山胡椒(原住民語:maqav,即馬告)能為蛋糕增添清香氣味;山肉桂籽(原 ... 慢午廚房提供的菜色依季節調整食材,最近樹番茄成熟了,就以樹番茄、食 ... 於 nommagazine.com -

#83.族群、階級與飲食「傳統」的創造|《「台灣菜」的文化史

該書提到,原住民獲取食物的方法包括耕種、打獵、釣魚、採集,然而現實生活中,此種採食方式早已難維持原住民的日常飲食。依照原住民委員會於2017年所進行 ... 於 taster.life -

#84.原住民特色食材品評會創新「原」味料理飄香 - Taiwan News

計畫主持人台灣大學曲芳華教授表示,會選用樹豆為材料,是從原住民傳統食材為發想。樹豆是原住民各族群常食用的傳統作物,可耐貧瘠和乾旱。 於 www.taiwannews.com.tw -

#85.吃爆桃園!馬告吉拿富與網紅早午餐的邂逅 - 財團法人桃園市原 ...

原民紀錄片製作團隊攜手桃園網紅餐廳特製原民風味主菜 ... 的早午餐咖啡廳,以原住民食材特製Pizza、燉飯,讓大眾能透過食物認識都市原住民族議題。 於 tyipdf.com.tw -

#86.「原生蔬菜」,那啥?可以吃嗎? - 厚生市集-文章

原住民 常採集的野莧、刺莧、小葉灰藋,種植的山蘇、山苦瓜、翼豆、箭竹筍等等,都是典型的原生蔬菜。 還有自早期漢人農村常見的地瓜葉、紅鳳菜、龍鬚菜、皇宮菜(落 ... 於 www.farm-direct.com.tw -

#87.顛覆味覺想像的部落美食-台東四家部落餐廳主廚客座「頤宮」

前菜以兩種原住民常見食材「小米酒」「刺蔥」製成香腸,刺蔥與小米酒酒粕香腸和豬後腿肉結合,呈現出令人驚喜的香料風味。 原來的天性(M'Loma). 於 www.harpersbazaar.com -

#88.原住民食物

原住民食材. 分享. 臺灣官方認定的原住民共有16族,多分布於花蓮、臺東、南投、嘉義一帶。. 原住民的食、衣、住、行全仰賴自然,他們運用傳統智慧、累積經驗,在山區 ... 於 www.buuchau-chau.me -

#89.原住民食材介紹 - Hostlid

原住民食材 介紹 · 原住民青年返鄉”找自己” 部落開美景民宿傳統食材入菜特色手工… · 紅藜功效營養與產地介紹,台灣紅藜與藜麥不一樣? · 博客來-台灣1001個故事台灣在地好食材. 於 www.hostlid.co -

#90.原住民傳統飲食的延續與市場調適以花蓮光復鄉馬太鞍阿美族為例

在族群融合的花蓮地區原住民餐廳如何發展出飲食新風味,確實是一值得重視的新興研究 ... 甚至將之設為國宴的菜餚之一;自然養生風的熱潮,標榜自然野生的原住民食材, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#91.【創意料理】原民文本佳餚《食尚馬非親炙家滋味‧初探原鄉之 ...

吃過原住民風味餐、進過法式餐廳,但你品嘗過用原民食材做成的創意料理嗎?史上第一本結合食譜、料理故事、文創食材的《食尚馬非親炙家滋味. 於 blog.xinmedia.com -

#92.高雄原住民的秘密菜園 - 高雄市政府新聞局-2002-2014高雄畫刊

左營是高雄市眷村的集中地,在當時戰亂的年代裡老兵娶原住民似乎是常態,因此, ... 搭配山豬肉等各種原住民食材,來一場原住民美食大公開,讓大家可以一解思鄉情愁。 於 kcginfo.kcg.gov.tw -

#93.產地餐桌、部落廚房系列 鮮採山林美味的泰雅風味館(農委會)

松羅部落─臺灣地區最早種茶的原住民 ; 泰雅風味館 · 原住民創意料理 ; 地產地消的產地餐桌─降低食物里程 ; 好食材端上桌─ 廚師創意料理分享. 於 www.coa.gov.tw -

#94.原住民食材點燃「超級食物」的新商機,看看澳洲「Bush Food ...

2018年起,澳洲餐飲界席起一股由國際名廚引領的「萬古」風潮——澳洲原住民的「Bush Food土生食材」,耐旱、不需要施肥或殺蟲劑,是原住民在嚴峻地理 ... 於 www.foodnext.net -

#95.為愛到台東以在地食材烹調原住民創意美食 - 聯合報

為愛到台東以在地食材烹調原住民創意美食. 2022-03-06 09:33 聯合報/ 記者卜敏正/台東即時報導. 簡群祐用每日採購到野菜,設計烹調原民風味料理。記者卜敏正/攝影 ... 於 udn.com -

#96.台東部落分享廚房重現原住民傳統食材| 大紀元

台東部落食尚推動至今第三年,台東縣政府原民處希望帶領民眾深入原住民族飲食文化,追尋原住民祖先的智慧與記憶,並且透過現代人的廚藝與創新手法, ... 於 www.epochtimes.com