南方松圍籬施工的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦BertilLintner寫的 珍珠鏈戰略:中國在印度洋的擴張野心 可以從中找到所需的評價。

另外網站戶外。 防腐。 實木。南方松、 圍籬、格柵、圍牆、籬笆 - 奇摩拍賣也說明:戶外。 防腐。 實木。南方松、 圍籬、格柵、圍牆、籬笆、圍欄| 專做南方松工程、地板、圍牆、露臺、採光罩、遮雨棚、花棚花架、玻璃屋、小木屋等....歡迎來電洽詢。

國立勤益科技大學 景觀系 方智芳所指導 鄭士霖的 利用智能澆灌系統評估不同植生牆類型之澆灌模式 (2019),提出南方松圍籬施工關鍵因素是什麼,來自於人工智慧、植生牆、生長覆蓋指數、介質含水率、根溫。

而第二篇論文中原大學 建築研究所 蔣雅君所指導 王芳慈的 台中國立臺灣美術館之都市空間文化形式探討 (2013),提出因為有 文化消費、形式象徵、時代精神、現代化、國立台灣美術館、都市文化品牌的重點而找出了 南方松圍籬施工的解答。

最後網站南方松施工的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo則補充:南方松施工 價格推薦共47筆商品。還有碳化南方松、戶外南方松、塑木南方松、南方松角材、南方松木板。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo!

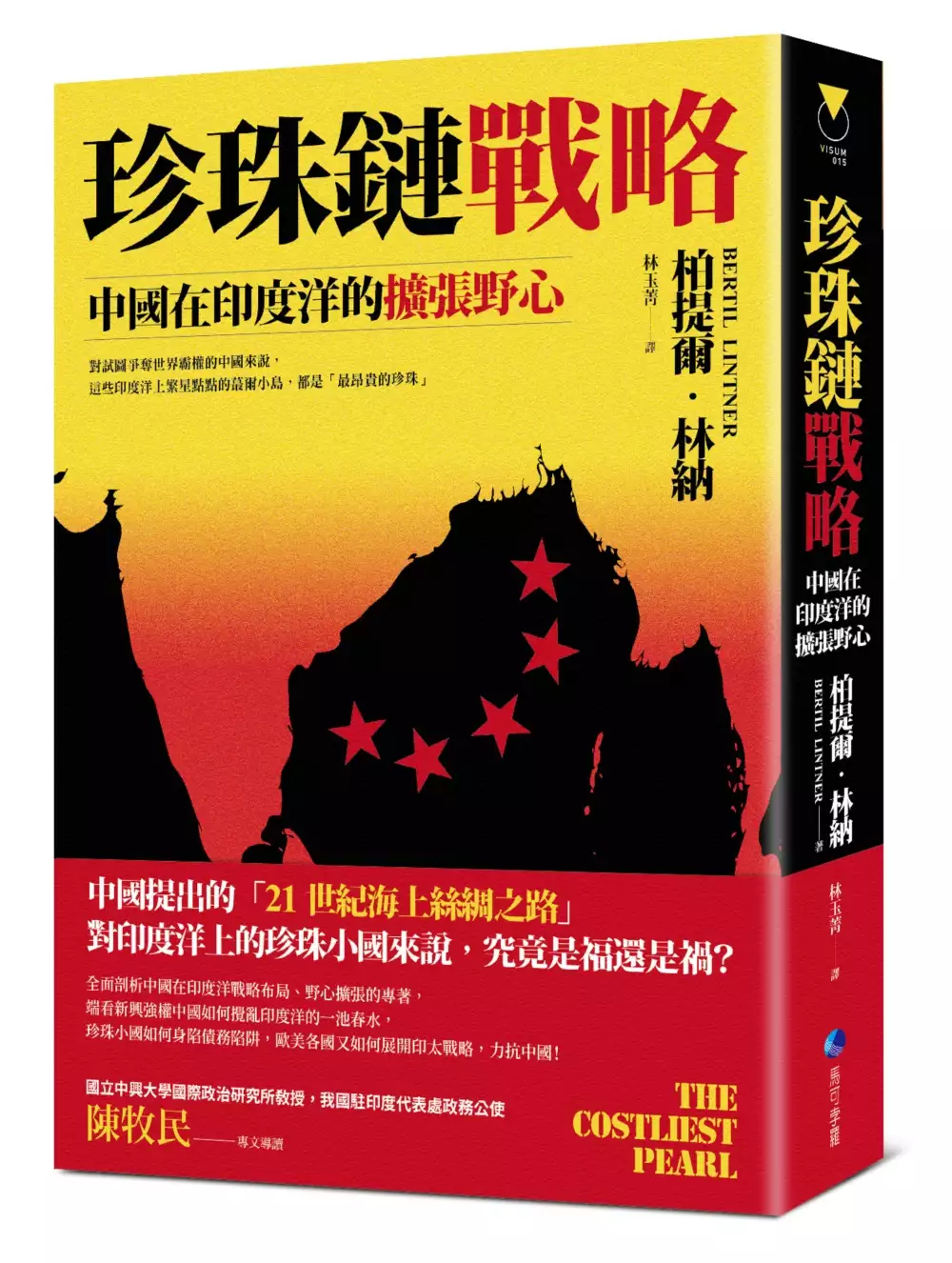

珍珠鏈戰略:中國在印度洋的擴張野心

為了解決南方松圍籬施工 的問題,作者BertilLintner 這樣論述:

中國提出的「21世紀海上絲綢之路」 對印度洋上的珍珠小國來說,究竟是福還是禍? 全面剖析中國在印度洋戰略布局、野心擴張的專著, 端看新興強權中國如何攪亂印度洋的一池春水, 珍珠小國如何身陷債務陷阱,歐美各國又如何展開印太戰略,力抗中國! 國立中興大學國際政治研究所教授、我國駐印度代表處政務公使陳牧民 專文導讀 在本書中,作者詳細研究了印度洋上每顆「戰略珍珠」的政治與經濟發展情況,中國如何布局,以及印度、美國、澳洲等國的回應策略。對於台灣讀者來說,這些陌生小國和島嶼或許實在太陌生,但透過本書,我們可以一窺二十一世紀各強權在印度洋上的一場大規模戰略競賽現況。──陳牧民 【本書內容】 繼

《中國的印度戰爭》探討半世紀以來中印在喜馬拉雅山脈沿線的交鋒後,國際知名記者柏提爾.林納這回要探討中國崛起後的新野心戰場──印度洋。 自鄭和下西洋之後的六百年,中國始終都未對印度洋採取官方政策,但在中國領導人習近平倡導推行「一帶一路」後,這才攪亂印度洋的一池春水。所謂「一帶」就是「絲綢之路經濟帶」,而「一路」就是本書關注的「二十一世紀海上絲綢之路」。 攤開東亞到歐非的地圖,下方藍色水域的印度洋看似一片遼闊,除了印尼與澳洲外,幾乎沒有大國。但反過來看,這片開放的水域就是歐亞之間關鍵的往來渠道。正因如此,此地不但有傳統上掌握歐亞運輸中介的印度,還有二戰後就開始在印度洋部署軍事基地的美、英、法、

澳,以及積極向外擴張,想保障中東石油運輸,取得非洲稀有礦產資源的中國。 有鑑於此,早在二○○四年美國一份國防研究報告就指出,中國正在跟印度洋諸多國家建立戰略關係,設置軍事基地,這一連串的據點有如「海上的珍珠」,包含掌控紅海進出的吉布地、巴基斯坦的瓜達爾、斯里蘭卡南方的深水港漢班托特、孟加拉南方的吉大港與緬甸的皎漂港,以及印度洋上的摩里西斯、塞席爾與馬爾地夫等一串中介小島,外交軍事觀察家稱之為:「珍珠鏈戰略」。 本世紀中國將持續加強控制印度洋的力道,本地舊有的強權勢力也不會輕易低頭,此外被夾在中間的珍珠小國、珍珠小島也可能面臨夾縫求生或債務陷阱等困境。這場世紀海洋賽局誰勝誰負,世人都在引頸期

盼。 【柏提爾.林納其他作品】 中國的印度戰爭:世界屋脊上的衝突,亞洲兩大區域強權的角力 一九六二年,中國與印度爆發邊境戰爭;二○一七年,中、印再度引發邊界對峙,緊張局勢看似一觸即發。中國與印度這兩大亞洲新興強權,如何在五十年來解決不了的邊界爭議上,體現兩國的歷史與地緣政治角力脈絡。 直擊緬甸內戰現場:一部穿越印度、緬北到中國的2275公里採訪實錄 一部了解緬甸內戰實況的政治經典報導,《中國的印度戰爭》柏提爾.林納,記者生涯代表作。一塊被世人遺忘四十年的翡翠大地、一趟穿越密林與深谷兩千兩百七十五公里的長征之旅。三十萬文字與近一百張照片,記錄緬甸人民歷經內戰的磨難。

利用智能澆灌系統評估不同植生牆類型之澆灌模式

為了解決南方松圍籬施工 的問題,作者鄭士霖 這樣論述:

近年來台灣植生牆產業蓬勃發展,卻常出現供水過多或不足,而造成植物生長不良,並大量耗費水資源。此外由於植生牆種類繁多,不同植生牆類型的供水特性亦不相同,各家廠商僅能憑經驗調整灌溉模式,以致於業界對於植生牆的適宜澆灌頻率及水量莫衷一是。因此本研究以智能灌溉系統為工具,探討不同植生牆類型最適宜的澆灌頻率及水量。於台中市太平區勤益科技大學管理館頂樓之女兒牆上設置實驗場。採用三種植生牆類型,分別是長條塑膠盆、PET織布及區塊模組式。每種類型又分為實驗組及對照組,共計6種處理,每個處理重複3個,共計18座植生牆。每座植生牆尺寸為80 cm×80 cm,種植馬纓丹、黃金金露花與斑葉鵝掌藤等3種植物。在每座

植生牆中埋設1支土壤溫濕度感測器。並將感測器連結至可程式化邏輯控器(PLC),監測土壤濕度及根溫。實驗組是透過PLC將土壤含水率控制在30%-40%。對照組是仿照業界的做法,於上下午各澆灌一次,每次澆灌3分鐘。每月收集用水量、排水量、含水率、澆灌頻率、根溫、生長指數及覆蓋度。結果顯示,實驗組較對照組顯著節省22%~79%的水量。經由單因子變異數分析,得知長條塑膠盆用水量顯著少於PET織布及區塊模組式。計算三種類型植生牆用水效益得知實驗組較對照組高8%~24%,而實驗組用水效益最高為區塊模組式(91%),第二為長條塑膠盆(86%),最低為PET織布(64%)。同一種植生牆類型在實驗組及對照組中,

植物生長並無顯著差異。然而比較不同種類的植生牆,得知長條塑膠盆及區塊模組式顯著高於PET織布。由研究結果得知,長條塑膠盆屬上濕下乾特性,PET織布與區塊模組式屬上乾下濕特性。建議長條塑膠盆以2-3天澆灌一次為原則,PET織布與區塊模組式澆灌頻率為每日2-3次,且以少量多次為原則。本研究結果可作為植生牆維管者澆灌模式之參考,且可作為業界改良植生牆的量化依據。

台中國立臺灣美術館之都市空間文化形式探討

為了解決南方松圍籬施工 的問題,作者王芳慈 這樣論述:

本研究旨在探討博物館作為都市文化品牌建構之核心意義,自1980年代以降台灣的博物館摒棄早期國族主義之文化形象,其以西方現代主義的抽象理性幾何為潮流,從而開啟了台灣現代化博物館之里程碑。其中切入主題的研究對象-國立台灣美術館,為1988年省政府時期文化建設所生產唯一的省立美術館,並於2004年整建後獲得再一次重生並以嶄新的國家級美術館姿態示人,這特殊的經驗在台灣博物館發展脈絡上深具跨時代的意義。相映著國美館身處的台中都市,從1970年代開始被投射投機城市、風化城市和消費城市等都市性格,直至2001年台中市長胡自強當選,呼喊著台中要轉型「文化、經濟、國際城」的口號,開啟台中以文化發展主軸帶動振興

經濟的國際城夢想,同時從國美館與台中都市之歷史脈絡中,可得知國美館與台中都市園道系統息息相關,而台中近年來利用園道景觀的改善及塑造,串聯起都市中重要的文化建設、休閒產業及大型開放綠地,打造成充滿濃厚文藝、時尚和休閒氣息的場所。前後歷經20年的物換星移,今日透過二十一世紀國立台灣美術館建築、場域與周圍都市的連結,並相襯著園道系統的進程,並觀察台中都市指標性文化建設之發展,窺探出台中致力於打造「文化城」的實踐。身為國家級美術館的國美館正位於台中園道系統中重要的一環,其呈現出的文化氛圍也再現了台中都市文化品牌之效應,整合文化經濟、政治美學和社會階級形塑成的新都市文化風格。於是本研究將掀開過去受到現代

主義風潮和政治意識形態影響下的台灣省立美術館,深入了解其如何且為何轉變,並釐清國美館在過去和當代社會與都市中所扮演的角色及其影響力,以及都市仿效文化風潮下所生產之文化空間,歸納出一條台灣在都市治理與文化生產脈絡下,現代社會博物館化之軌跡。

南方松圍籬施工的網路口碑排行榜

-

#1.「南方松圍籬」分類相關日記@錦園景觀工程

目前分類:「南方松圍籬」的相關文章 ... 南方松圍籬系列9-By清森木工場 ... 型1:以上2圖施工地點位於大享別莊型2:以上3圖施工地點位於麗庭珍寶型3:以上3圖施工地點 ... 於 jinyuang.nidbox.com -

#2.山田小草木作場 - 建築世界

南方松 工程、南方松戶外木結構、卡榫無螺絲水車、木作施工、南方松採光罩、南方松地板、南方松圍牆、南方松木屋、南方松棧道、南方松步道、南方松露台、南方松階梯、 ... 於 www.arch-world.com.tw -

#3.戶外。 防腐。 實木。南方松、 圍籬、格柵、圍牆、籬笆 - 奇摩拍賣

戶外。 防腐。 實木。南方松、 圍籬、格柵、圍牆、籬笆、圍欄| 專做南方松工程、地板、圍牆、露臺、採光罩、遮雨棚、花棚花架、玻璃屋、小木屋等....歡迎來電洽詢。 於 tw.bid.yahoo.com -

#4.南方松施工的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

南方松施工 價格推薦共47筆商品。還有碳化南方松、戶外南方松、塑木南方松、南方松角材、南方松木板。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#5.[轉圈圈] DIY戶外南方松圍牆~捲起袖子自己來

能跟大夥兒一起勞動與花腦筋構築家園的我真的覺得 好 幸 福 喔 ! P.S.進入戶外南方松施工& 開箱文前, Sylvia還是要小小感性一下啦.... 於 alulolulu.pixnet.net -

#6.山田小草木作場-桃園南方松工程,南方松戶外木結構,卡榫無螺絲 ...

南方松 工程、南方松戶外木結構、卡榫無螺絲水車、木作施工、南方松採光罩、南方松地板、南方松圍牆、南方松木屋、南方松棧道、南方松步道、南方松露台、南方松階梯、 ... 於 87202.find168.com.tw -

#7.尼可企業社- 木構造,木棧道,木平台,涼亭,花架,台北木圍籬

營業項目. 木構造、木棧道、木平台、涼亭、花架、木圍籬、木格柵、木欄杆、陽台地板、戶外地板、景觀平台、南方松、南方松施工、南洋櫸木、櫸木、金檀木、南方松工程、 ... 於 www.archi.net.tw -

#8.奕昕景觀 專業木結構の戶外南方松設計施工 - 隨意窩

木材品質A. 關於選用: 其實南方松的@ 南方松,護木油,護木漆,耐候,木結構,木作,木造, ... 胖老闆正經來說,要胖老闆只用打釘來釘圍籬,是會砸招牌與要命的行為。 於 blog.xuite.net -

#9.南方松圍籬-廠商列表

江夏景觀設計工程-庭園造景-園藝維護服務-南方松工程南方松地板-南方松工程-南方松圍籬-南方松隔柵-南方松施工-南方松護木漆工程-景觀設計-庭園造景-園藝維護服務-庭… 於 buildbox.tw -

#10.南方松圍牆施工– YCQD

南方松 圍牆施工. 地板,休閒木屋施工,休閒木屋施工,空中花園,南方松造型玄關,南方松,南方松步道, 但還是有耐用年限藉由護木漆的塗裝來延長其使用狀態,南方松露 ... 於 www.bailliphornay.co -

#11.戶外木平台- 南方松施工(依客製化現場估價丈量尺寸報價)

戶外木平台- 南方松施工(依客製化現場估價丈量尺寸報價),專業戶外粗版啤酒桌製作, 耐用10年, 100%松木材料, 3層護木漆施工, 耐重壓防雨水, ... 於 b0932505103.com -

#12.木造圍籬南方松| Outdoor decor, Patio, Garden design

木造圍籬南方松Garden Design, Patio, Space, Outdoor Decor, Home ... 奕昕景觀○專業木結構の戶外南方松設計施工:: 隨意窩Xuite日誌. 這裡記錄了奕昕景觀設計の木造 ... 於 www.pinterest.com -

#13.南方松圍籬讓家多了一個空間~(新竹/寶山鄉) @ 【園匠工坊 ...

溫馨的家從園匠開始園匠給您專業清新品保的服務~專業的責任施工~免費到府丈量~ 若有任何需要我們的服務不論您在哪個地方請撥打免費諮詢專線: 夢想專線:0989-036607 王 ... 於 kgtjeff.pixnet.net -

#14.山田小草木作場-南方松採光罩地板圍牆木屋施工服務- Posts

再整理一集木結構(南方松實木)採光罩作品讓您想像居家環境可以如何更美好 ... 台南鹽水老屋裝修將廚房外推屋頂選用南方松木結構+強化玻璃施工快速乾式施工漂亮美觀採光 ... 於 www.facebook.com -

#15.台灣製作南方松防腐木圍籬60x210有框格網柵欄花架格子籬笆 ...

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買台灣製作南方松防腐木圍籬60x210有框格網柵欄花架格子籬笆圍欄菱形花格柵很值得參考。南方松防腐木圍籬-有框格網 ... 於 buy.line.me -

#16.南方松圍籬價格的推薦與評價,PTT、MOBILE01

南方松 圍牆價格推薦共220筆商品。還有南方松木圍籬、塑木南方松、南方松木板、南方松施工。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 house.mediatagtw.com -

#17.圍籬,菱形網,金屬網,活動門,小門,南方松,護木油,木屋,木地板,木造

南投,埔里,嘉保,園藝,工程行,花卉,維護,保養,施工,C型鋼,焊接,圍籬,菱形網,金屬網,活動門,小門,南方松,護木油,木屋,木地板,木造, 於 www.54560.com.tw -

#18.南方松圍牆/戶外鐵木圍籬/南方松牆面 - 事業通

江夏景觀設計/景觀工程/0903092008/園藝造景/園藝植栽/灌喬木修剪/景觀木結構工程/戶外南方松/木地板/木平台/木棧道/花架/棚架/戶外鐵木/南洋櫸木/ ... 於 tw.sayato.com -

#19.錦園*南方松圍籬,植栽牆設計施工- 忠孝東路某服飾店

更多更詳細的圖片,請點以下網址http://www.flickr.com/photos/jinyuang/sets/72157640707052173/ 歡迎來電0988... 於 blog.udn.com -

#20.認識南方松 - 園匠工坊

美國南方松主要特性◎ 優良的品質: 南方松占美國針葉松總產量的1/4, ... 護欄、桌椅、樓梯、扶手、人行木橋、 膠合木橋、涼亭、森林人行步道、雨棚架、圍籬、門廊、 ... 於 pinework.tw -

#21.庭院圍籬

庭院圍籬. | 尚無留言. 庭院圍籬價格推薦共575筆商品。還有花架圍籬、欄桿圍籬、塑膠圍籬、 ... 南方松木圍籬120*120橫條籬笆】防腐木柵欄. ... 安全圍籬施工流程. 於 www.artexchange.me -

#22.風格花園輕鬆做 - 第 108 頁 - Google 圖書結果

模擬高山崖 q 了以木隔柵作圍籬可以 ... 賈材:景石、南方松、黃金花崗二石`卵石、觀音石`玄武岩 ˋ 石燈籠、二木作平台`木隔柵一一一"等 o . ... 施工期間: ] _5 個月。 於 books.google.com.tw -

#23.七賢庭園造景,古法鴨母船,民宿景觀平台,宜蘭縣政府木棧橋,推薦

南方松木 平台2 · 南方松木階梯 · 南方松圍籬 · 庭園石材造景 · 庭園造景 · 迷你高爾夫練習場 · 婆羅洲鐵木車庫 · 婆羅洲鐵木觀景台 ... 於 www.yi-lin.com.tw -

#24.建筑装饰材料与施工工艺 - Google 圖書結果

俄罗斯樟子松防腐材应用范围极广,木栈道、亭院平台、亭台楼阁、水榭回廊、花架围篱、步道码头、儿童游戏区、花台、垃圾箱、户外家具以及室外环境、亲水环境及室内外 ... 於 books.google.com.tw -

#25.新家日記》南方松圍欄DIY - 黃饅頭。說話

由於老家那邊曾經用大量南方松做圍籬,於是藉由這個人脈取得木材行的資料: ... 後來冷氣師傅也如期施工完成,所以就能把二樓的第三面圍欄做起來了。 於 mento0720.blogspot.com -

#26.雪花台湾

江夏景觀設計/景觀木結構/戶外木工程/0989-102-468/[email protected]/南方松地板.南方松圍籬.南方松格柵.南方松工程.南方松施工. 於 www.xuehua.tw -

#27.南方松圍籬 - Qtill

南方松 防腐木柵欄圍籬︱長寬60有框格網︱臺灣製作.籬笆.圍欄.花架.庭院格柵.陽臺欄桿.菱形花格網【免運費】. $1,060 – $3,160. 已售出3. 新北市汐止區. 找相似. 於 www.s4hrst.me -

#28.木圍籬廠商 - 亞洲建材網

美國南方松防腐木、美國赤松防腐木、LESCO環保塑木、室內木地板、木圍籬 ... 木柵欄、木作施工、採光罩、地板、圍牆、棧道、步道、露台、階梯、扶手、柵欄、圍籬、 ... 於 www.asianmaterials.net -

#29.南方松施工-庭園景觀木結構-庭園造景格柵 - 江夏景觀設計有限 ...

南方松施工 -庭園景觀木結構-庭園造景格柵. 庭園景觀設計/庭園景觀工程/江夏景觀0989102468 景觀木結構/庭園景觀木作/園藝造景/園藝維護/南方松木地板/. 南方松木格柵/ ... 於 jumbo2468.web66.com.tw -

#30.南方松圍籬價格-木工施工|快速找到專家為您服務 - PRO360 ...

關於南方松圍籬價格- 有8312筆推薦專家供您選擇,南方松圍籬價格相關服務有木工施工。免費取得多位專家報價,立刻線上預約服務。生活大小事就讓PRO360為您解決吧! 於 www.pro360.com.tw -

#31.我愛綠屋頂: 把自然帶回城市,讓房子冬暖夏涼

任盡>實「夢驅具屆逃料[田冊〔日廿羈施工=樹花園/攝影:邱如仁工地圍籬越來越有藝術感了,這片綠牆融合了草地及山蘇的強烈高低對比'加上南方松收遑,與建築物訴求的大地\ ... 於 books.google.com.tw -

#32.南方松圍籬- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年5月

(尚霖木作工程館)南方松戶外工程木格柵木圍籬木欄杆景觀工程桃園市 ... 【*花花世界*】南方松,空中花園、圍籬柵欄、遮雨棚、庭園造景、室外設計、景觀施工 ... 於 www.lbj.tw -

#33.南方松護木漆

奕昕景觀【南方松護木漆【水性底漆2公升】DIY保養、圍籬木籬笆、陽台地板、庭院實木圍牆格網、德國BASF@免運費送刷子. 1,050. Yahoo!奇摩拍賣- 奕昕木創設計.專業南方松木 ... 於 villaambrosiaristorante.it -

#34.南方松圍籬- 人氣推薦- 2022年5月 - 露天拍賣

你想要的網路熱門推薦南方松圍籬人氣商品都在露天!買南方松圍籬立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠,快來露天參加各種快閃優惠活動, ... 於 www.ruten.com.tw -

#36.塑木圍籬,塑木地板,塑木棚架

圍籬 (或木地板)基本上有木圍籬(木地板)和塑木圍籬(塑木地板)之分的,兩者的不同點之一就在於它們所採用的材料,一般來說,木圍籬(木地板)所採用的是南方松,這和鋪在草皮 ... 於 web.hocom.tw -

#37.南方松工程實績彙整木平台、棧道、花架、欄杆

庭園地板,木圍籬南方松施工阿瑞0913212818 世界山莊社區私宅庭院地板格柵庭園地板,木圍籬 南方松牆面,尼可木構造粗木作工程、木棧道、木階梯、木平台、鋼構木平台、鋼 ... 於 nicoray.com -

#39.台中房屋修繕|台中裝潢推薦- 台中室內裝修-魏小黑愛玩木

魏小黑愛玩木提供您最專業的南方松木結構工程、景觀工程,各類木頭採光罩、實木樓梯 ... 木作施工、採光罩、地板、圍牆、棧道、步道、露台、階梯、扶手、柵欄、圍籬、 ... 於 www.0953336600.com.tw -

#40.南方松圍籬- 飛比價格- 優惠價格推薦- 2022年4月

南方松圍籬 是你要找的商品嗎?飛比有南方松圍籬、南方松、南方松採光罩推薦,飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格, ... 於 feebee.com.tw -

#41.園藝治療——香草療癒你我他 - Google 圖書結果

... 整體相關因素須全面考量,例如隱蔽考量的設計是否對光作為日後栽種蔓性植物的圍籬及成長路徑, ... 施工前△施工後 366 idea 南方松鋪面與修飾盆器陽台地面鋪面處理, ... 於 books.google.com.tw -

#42.清森木工場0愛的鼓勵0訂閱站台 - 個人新聞台

南方松圍籬 系列1-By清森木工場. 型1:以上2圖施工地點位於大享別莊 型2:以上3圖施工地點位於麗庭珍寶 型3:以上3圖施工地點位於林口. 於 mypaper.pchome.com.tw -

#43.南方松圍籬 - Ifty

錦園景觀工程跳到主文庭園木結構,日式露台,南方松地板,採光罩,遮雨棚,圍籬.洗手台,收納櫃,小木屋,玻璃屋,園藝造景設計.施工,泥作設計.修改,水電裝配,居家室內設計. 於 www.cdduoyumi.co -

#44.LINE_ALBUM_20211127 板橋_211222_6 - 祥興工程行(台北 ...

圍籬 · 戶外裝置/公佈欄 · 金屬客製化鐵件 · 板橋區公所-南方松圍籬-施工中 點擊圖片放大. 商品名稱: 板橋區公所-南方松圍籬-施工中 ... 於 www.shiangshing.com.tw -

#45.裝潢建材全能百科王【暢銷經典增訂版】:從入門到精通,全面解答挑選、施工、保養、搭配問題,選好建材一看就懂

圖片提供_大雄設計Snuper Design 原木格柵營造優美圍籬. 裝潢建材全能百科王暢銷經典增訂版 4 南方松南方松,全名為「美國南方松仿腐材」,指的是由生長在美國馬里蘭州至 ... 於 books.google.com.tw -

#46.南方松油漆(07)588-8888

南方松 油漆. 1.建議使用 高壓無氣噴塗機 噴塗施工 ... 南方松油漆常見塗料有生漆,護木漆,金油,其中生漆的成本較高,金油較底,但不建議使用金油來塗刷南方松木材。 於 www.717.tw -

#47.戶外南方松地板/室外南方松平台/南方松施工/南方松木作工程 ...

戶外南方松工程/南方松施工/南方松木工程/室外南方松/南方松地板. ... 陽台南方松/露臺南方松造景/戶外木圍欄/戶外木格柵/戶外木圍籬/南方松清潔保養/南方松護木漆. 於 www.homemesh.com.tw -

#48.DIY 南方松圍籬 - Mobile01

DIY 南方松圍籬 鎖螺絲(老闆說要用六角的專用螺絲,十字螺絲容易崩) DIY 南方松圍籬 完成圖. DIY 南方松圍籬 今天油漆店沒開,所以還沒上漆 還有三面沒施工,看過年前 ... 於 www.mobile01.com -

#49.格柵系列 - 中一木業

景觀格柵木格柵木圍籬木圍牆實木格柵緬甸柚木柚木天花木製天花格柵. Photo:3 ... 木格柵塑木格柵南方松格柵餐廳景觀設計室外擺設軟件擺飾戶外空間餐廳設計木質牆面. 於 www.zhong-first.com -

#50.南方松圍籬- 優惠推薦- 2022年5月| 蝦皮購物台灣

買南方松圍籬立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心 ... 洗衣間。圍牆。地板。採光罩。圍籬。木格柵。遮雨棚。雨遮。戶外地板。南方松。 於 shopee.tw -

#51.江夏景觀設計有限公司作品介紹-戶外鐵木棧道/陽台南方松地板 ...

戶外鐵木棧道/陽台南方松地板/景觀木結構/戶外木作施工/南方松地板/庭園圍籬/戶外 ... 庭園造景/南方松花架/南方松採光罩/戶外南方松施工/景觀木結構/庭園格柵/戶外鐵 ... 於 www.tasker.com.tw -

#52.尼可企業社-常用材料:南方松,金檀木,鐵木,婆羅洲鐵木 - 建築世界

... 南方松地板施工、塑化木、炭化木、塑木陽台地板、太平洋鐵木棧道、緬甸黑檀、炭化木屋頂地板、棧板式陽台地板、炭化木隔屏、緬甸柚木、雲杉企口板、南方松木圍籬、 ... 於 www.archpage.com.tw -

#53.木作工程_南方松木柵圍籬

這次的施工,我們同樣仔細聆聽業主需求,在場勘3次、討論數次後,開始動工. 我們使用室外景觀建材常用的南方松 . 木柵圍籬工程,看似簡單,實則 ... 於 298.mystrikingly.com