南亞新聞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦LauraSecor寫的 伊朗的靈魂:革命、反美、神權政府,1979年後伊朗知識分子的掙扎與奮鬥 和布萊恩.卡拉斯的 腐敗:獨裁者與他們的產地。美國《寇克斯評論》2021年最佳書籍!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站股民心聲》無聲的資優生南亞惦惦吃三碗公 - 自由財經也說明:南亞 (1303)公告前3 季累計EPS 達8.05 元,已超越歷年全年表現,今年全年 ... 不用抽不用搶現在用APP看新聞保證天天中獎點我下載APP 按我看活動辦法.

這兩本書分別來自貓頭鷹 和平安文化所出版 。

國立臺灣師範大學 東亞學系 陳文政所指導 蕭如文的 擺盪於自由民主與非自由民主之間:菲律賓政治變遷之研究(1972-2020) (2021),提出南亞新聞關鍵因素是什麼,來自於自由民主、非自由民主、民粹式民主、菲律賓政治變遷。

而第二篇論文國立高雄師範大學 體育學系 金湘斌所指導 黃彥璋的 巾幗的連霸神話:臺灣木蘭女子足球隊(1975~1990年) (2017),提出因為有 性別框架、國家認同、國族主義、運動競技史的重點而找出了 南亞新聞的解答。

最後網站南亞人受主流青睞華人職場升遷面臨「竹子天花板」 - 世界新聞網則補充:在美國大公司,華人高管數量遠少於印度裔,華人在職場升遷面臨「竹子天花板」(bamboo ceiling);哥倫比亞大學商...

伊朗的靈魂:革命、反美、神權政府,1979年後伊朗知識分子的掙扎與奮鬥

為了解決南亞新聞 的問題,作者LauraSecor 這樣論述:

伊朗,曾經的波斯霸主、伊斯蘭世界中心, 近年卻被指控為宗教狂熱、恐怖主義的溫床。 1979年革命後,從世俗政府走向神權統治,從親美走向反美, 近年更因核協議與勢力擴張受國際關注, 究竟伊朗人民在想什麼,又真的想往哪裡去? 1979年伊朗發生一場史無前例的革命,一夕之間從親美的世俗國家變身成西方國家眼中保守封閉、宗教狂熱、恐怖主義的溫床。有人說,這是美國刻意操弄的刻板印象,但為何伊朗國內卻有許多不滿的聲音?本書作者親訪伊朗的知識份子與異議人士,重述伊朗革命後四十年的歷史。帶領讀者一起探索,這些宗教思想家、政治人物、文人、記者、社會運動份子和一般民眾,用盡全力思索,不顧一切奮力與自

身政府對抗,究竟是為了換來一個怎樣的未來? ◎伊朗專家陳立樵(輔大歷史系副教授)專文導讀 ◎崔進揆(中興國際政治研究所副教授)專文介紹伊朗政治制度與美伊關係二十年 ◎《我們最幸福》作者芭芭拉‧德米克、《紐約時報》傳奇書評人角谷美智子盛讚 ◇伊朗如何從親美到反美? 伊朗曾是中東最西化、親美的國家,但在開放自由的表象背後,卻是英美的政治干預與經濟剝削,當伊朗人過著貧苦的生活。為了趕走外來勢力、改變國家,1979年爆發了伊斯蘭革命,推翻親美的巴勒維王朝,極度反美的領導人何梅尼上台。不久,發生了美國大使館人質事件使美國與伊朗正式決裂,伊朗就此走向國際孤立,經濟封鎖之路。 ◇神的統治之下為何

不是樂土? 1979年伊朗革命後,建立起現代世界罕見的神權國家。以伊斯蘭教士為主的「法基赫」成為世俗政府背後的決策力量。在他們的主導下,一度男性必須蓄鬍來證明自己的信仰,女性則都得戴上頭巾,革命前的比基尼海灘已成遙遠的過去。社會杜絕來自西方娛樂,年輕男女並肩而行就可能遭遇盤問。此外,1980年代起伊朗更多次投入戰局,長達八年的兩伊戰爭,讓伊朗青年在伊拉克前線流乾了鮮血,經濟也走向混亂局面。 ◇天堂在哪裡? 面對國際的孤立、經濟的困境,有人認為伊朗若要晉身為已開發國家必須採納西方價值,但西方文化中的自由,與伊斯蘭傳統要求信眾的克制,似乎又背道而馳。對政府的不滿、該選擇哪條路線前進,都是伊朗知

識分子不斷苦思的問題。雖然,他們自認「沒有任何人試圖推翻伊斯蘭共和國」,但伊朗政府卻以反美為武器對這些「異議分子」監視、盤查、拷問,或以通敵罪名入獄。而這些異議分子確實也受到以美國為主的國際社會支持,外界以聲援他們來打擊伊朗政府。可以說,不論革命前或革命後,伊朗仍無法擺脫美國的影響。 本書將以這些「異議分子」為主角,重看伊朗近40年的歷史,深入了解伊朗人所追求的未來究竟是什麼。這不只是他們的個人故事,更是一個國家及其人民努力尋求改變的過程。今日的伊朗也許不是個快樂的天堂,但那些為了國家努力的個人,卻值得我們致以敬意。 ◎專業好評(依姓氏筆畫排序) 陳立樵 輔仁大學歷史系副教授

崔進揆 中興大學國際政治研究所副教授/當代南亞與中東研究中心主任 張育軒 說說伊朗創辦人 莊德仁 北市建國中學歷史教師 台師大歷史所博士 蔡依橙 陪你看國際新聞 創辦人 蔡源林 國立政治大學宗教研究所專任副教授 ◎各方讚譽 凡是把伊朗想成鐵板一塊的人,都應該閱讀這本書,本書將帶領讀者深入到令人恐懼的諷刺漫畫背後的世界。這是部審慎報導的思想史,但不只如此。席科爾無懼於描述革命共和國的殘暴,而最重要的是,整本書透顯出知識分子的熱情與承諾所散發的光芒。──芭芭拉‧德米克,《我們最幸福:北韓人民的真實生活》作者 席科爾描述的伊朗故事令人精神為之一振,但

對我們來說,這當中也蘊含著警告:不要踐踏這片土地,等待來春降臨之時,你將無力阻擋新生的力量。──《新共和》 席科爾窺視這個維持了數十年的複雜神權政治體制「黑箱」,她的作品必將引起各界的熱烈討論。──紐約文化網站「風味線」 一部介紹伊朗文化與伊朗知識分子的作品,伊朗知識分子敢於對伊斯蘭共和國統治者做出意識形態挑戰,整個過程令人毛骨悚然。──上架提示出版社書評 揭露事實,而這些事實往往令人感到震驚……作者記錄了當局血腥鎮壓與民眾奮勇抵抗的真相,發人深省。──《科克斯書評》 這部令人身歷其境的思想史……提供了理解過去四十年伊朗政治思想的堅實基礎,正是這些政治思想在伊朗這個複雜而迷人的

國度激起了各式各樣的政治行動。 ──《出版者週刊》 這是首度有作品將焦點放在統治者以外的個人身上,這些焦慮而充滿決心的知識分子試圖推動政治變革,甚至連他們自己也被改變,他們最渴望的是恢復與保存伊朗的尊嚴,還有他們自己的。──阿扎爾‧納菲西,《在德黑蘭讀羅莉塔》與《想像的共和國》作者。

南亞新聞進入發燒排行的影片

「台灣的市場小,都要靠外銷,所以我們到東協剛好藉由人家的土地來長出我們的大樹。東協有六億人口,他們不只可以突破關稅壁壘,當然他們的內需市場也是滿龐大的,而且需求很暢旺,所以對於台商、製造業,整個企業的開拓來講都有很大的幫助。」

2010年,中國與東協自由貿易區CAFTA正式上路,涵蓋近19億人口,佔世界人口三分之一、全球產值九分之一、全球貿易額的13.3%,規模僅次於歐盟和北美自由貿易區。而東協十國充足的勞動力、規模龐大的消費市場,吸引全球企業都來到這裡投資。

曾派駐越南多年的中鋼董事長翁朝棟說:「越南與很多國家簽署FTA,包括歐盟、俄羅斯,所以歐盟最大的受益者居然是越南,越南很多製造的東西不管是機器、鋼品都銷到歐洲去,獲利最大。另外,越南是CPTPP跨太平洋貿易夥伴其中一個國家,也是區域全面經濟夥伴關係協定RCEP的一個國家,交叉很多的貿易體,它都參與在裡面,所以我們唯有藉由越南當作一個跳板,才能有台灣面對關稅障礙的一個突破點。」

台灣鄰近東協十國,從李登輝總統到現在,對台商投資東南亞都是正向鼓勵的態度,包括制定南向政策、新南向政策、發展多元夥伴關係,而在中美貿易戰後,東南亞對台商而言更具有戰略性的角色。近來中、日、韓與東協十國逐步整合,尤其RCEP在去年簽署完成後,台灣明顯被迫靠邊站,我們該如何突破被邊緣化的困境?為什麼台灣企業必須提早在東協佈局?台灣人才前往東南亞投資建廠、經營管理,又有哪些應該留意的事情?

主持人:涂豐恩

與談者:中鋼董事長 翁朝棟

#東協 #新南向 #CAFTA #中鋼 #翁朝棟

►按小鈴鐺通知 搶先看,精采獨家全面掌握!

►需要字幕的朋友,請記得開啟CC字幕 !

=================================

更多精采內容請見:

◎天下雜誌:http://www.cw.com.tw

◎天下雜誌video:http://www.cw.com.tw/video

◎天下雜誌video FB粉絲專頁:https://ppt.cc/flhPQx

◎天下雜誌IG http://bit.ly/2R6jfL6

◎天下雜誌網路書店:https://www.cwbook.com.tw/

擺盪於自由民主與非自由民主之間:菲律賓政治變遷之研究(1972-2020)

為了解決南亞新聞 的問題,作者蕭如文 這樣論述:

本文旨在探析菲律賓的自由民主與非自由民主之政體變遷,根據自由之家資料作為基礎,並以V-Dem智庫與非自由民主指標檢視歷屆政府,透過歷史研究途徑、文獻分析及比較與歷史研究法,以此觀察菲國政體自1972年迄今之變動,探究自由民主與非自由民主之關係。菲律賓的非自由民主與自由民主關係微妙,後馬可仕時期政府長期擺動於兩種政體之中,其中,本文不僅檢視兩次人民力量革命對菲國自由民主之影響性,亦觀察歷屆政府表現,以探究政府與自由度變動之相關性。研究結果顯示:菲國的政體變動軌跡並無一致性,即便是面臨人民最重要之三大核心問題—失業、貧窮、犯罪—政府回應之處理能力並未和自由度變化有相關性;人民滿意度亦未與自由度和

政府處理問題之能力具有相關性。值得注意的是,菲國後馬可仕時期之政體逐漸朝向非自由主義式民主政體靠攏,艾奎諾三世與杜特蒂政府皆維持在部分自由國家,他們並未促進自由度,然他們處理失業、貧窮、犯罪等問題卻明顯較有成效,並獲得人民的高度肯定,故其正當性高。

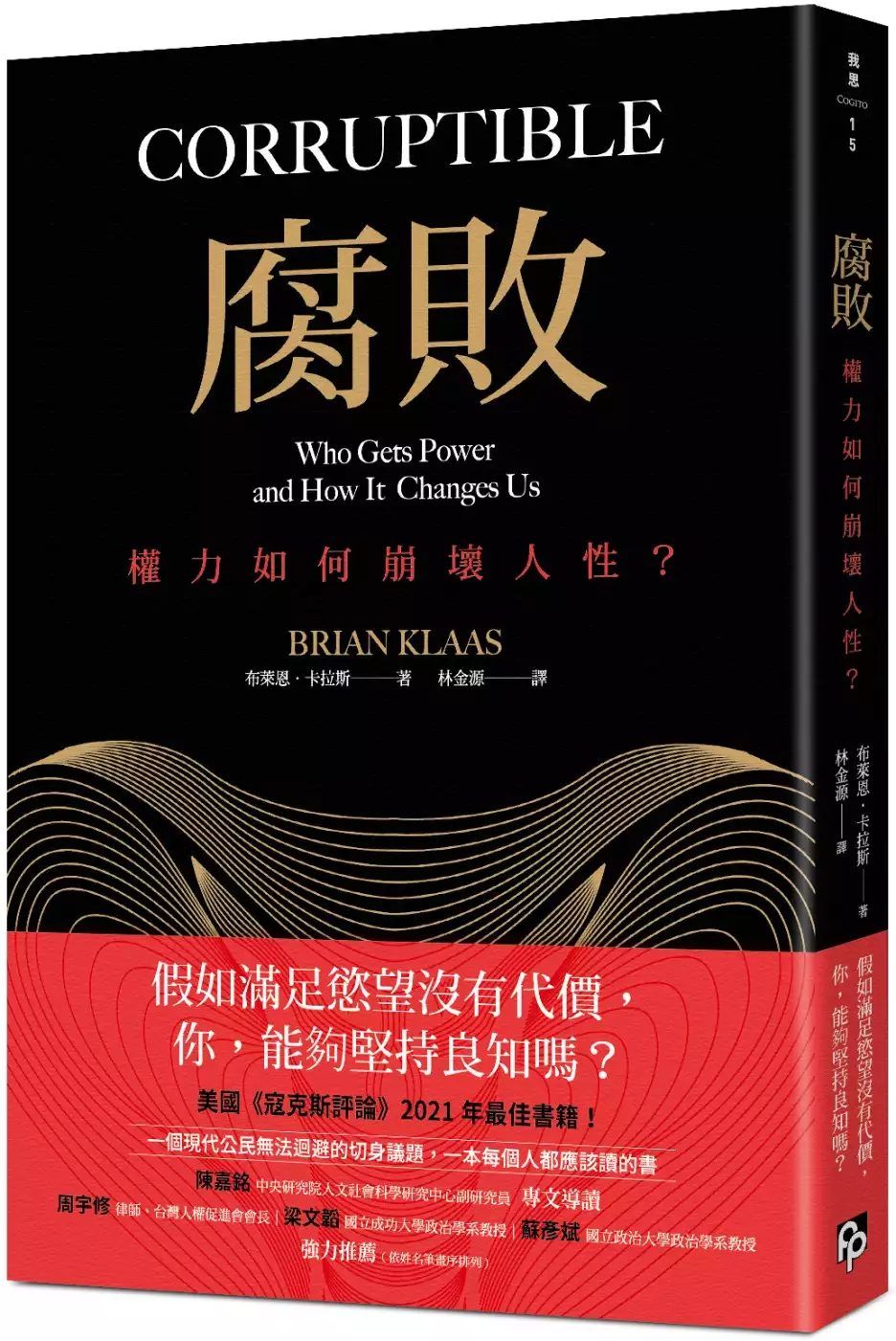

腐敗:獨裁者與他們的產地。美國《寇克斯評論》2021年最佳書籍!

為了解決南亞新聞 的問題,作者布萊恩.卡拉斯 這樣論述:

假如滿足慾望沒有代價, 你,能夠堅持良知嗎? 各大媒體、名家一致強力推薦! 美國《寇克斯評論》2021年最佳書籍!AMAZON書店讀者4.6星極度好評! 一個現代公民無法迴避的切身議題,一本每個人都應該讀的書! 草菅人命的獨裁者,是後天養成,或者天性如此? 惡德企業家和壞警察,都是制度缺陷的「必然之惡」? 是權力使人腐化,還是腐敗的人容易受權力吸引? 「副手」才是權力鬥爭中,永保安康的最佳戰略位置? 為什麼人們總是甘願受那些明顯不該掌權的人控制? 我們都聽過這句話「權力使人腐化,絕對的權力使人絕對的腐化」,事實真是如此嗎?如果說權力吸引惡人,那為何也有

好人能掌權? 原本清廉的馬達加斯加總統拉瓦盧馬納納,上台後卻變得貪腐無比;美國外交官布雷默,在接管伊拉克之後,竟背離了他篤信的民主自由;利奧波德二世在比利時是仁慈的改革者,卻是剛果人心中殘殺超過200萬人的屠夫…… 牛津大學政治學博士卡拉斯,結合世界各地、不同歷史文化的掌權者、企業領導人、邪教教主、獨裁者、軍事領袖等超過500個人物訪談,以政治科學、心理學、行為經濟學的深入論證,詳細解析權力的運作方式。透過全新的角度,重新探討「權力」這個永久不衰的主題。 《腐敗》是權力與人心的激烈辯證,是被統治者的思考革新,更是領導人的良心警醒,成熟的社會並不需要潔白無瑕,重要的是能夠

自我修復,不管面對多麼艱困的世界,我們永遠可以選擇撥亂反正,掃除那些自甘墮落、濫用權力的人,並邀請更好的人來取而代之。 名人推薦 【中央研究院人文社會科學研究中心副研究員】陳嘉銘 專文導讀! 【律師、台灣人權促進會會長】周宇修 【國立成功大學政治學系教授】梁文韜 【國立政治大學政治學系教授】蘇彥斌 強力推薦! 好評推薦 發人深省……透露為何某些人和某些制度,比其他人和其他制度更容易被權力腐化。——《逆思維》作者/亞當.格蘭特 熱情洋溢、充滿洞察力,有時讓人大吃一驚,《腐敗》講述權力的誘惑令人陶醉的故事,以及它如何形塑現代世界。——《絲綢

之路》作者/彼德.梵科潘 一本迷人有趣的書……卡拉斯擁有驚人的洞察力,以淺顯易懂的方式提出無懈可擊的科學解釋,述說精采的故事,文筆流暢且深具尖酸的幽默感。——《行為》作者/羅伯.薩波斯基 富於洞見和絕佳的觀察力……為近來確保不讓貪腐者取得權力,並促使清廉者掌權所做的努力指出一條明路。——《時代》雜誌前總編輯、《資訊戰》作者/理查.斯坦格爾 本書饒富趣味……卡拉斯運用生花妙筆,描述賦予權力和致富機會的職位,如何成為吸引不適當人選的誘因。——《華盛頓郵報》 政治科學裡的搞怪經濟學……從揭露全球政治到如何管理你的公司,本書見解犀利,最重要的是──讀起來很有趣。——《

華盛頓郵報》專欄作家、美國外交關係協會資深研究員/麥克斯.布特 內容極具說服力……提供有用的架構,讓我們認清人類行為儘管難以改變,但可以被引導到更好的方向。——《華盛頓月刊》 精采的案例研究和清楚易懂的解說,豐富了本書內容……闡釋權力的意義和功用,是一本見解精微、趣味十足的指南。——《出版家週刊》 渴望權力的人不問「為什麼」,他們只問「為什麼不」……讓這樣的人遠離權力的槓桿,至少就成功了一半,布萊恩.卡拉斯在《腐敗》中如此清楚地解說。在民主精神日益狹隘,現代化獨裁政府和只關心權力的民粹主義者越來越猖獗的世界,《腐敗》是我們的GPS系統。——復興民主倡議(Renew D

emocracy Initiative)和美國人權基金會主席、前西洋棋世界冠軍/卡斯帕羅夫 我們知道權力使人腐化,但它究竟如何使人腐化?那是道德的迅速淪落,或者是一種緩慢的墮落?權力如同毒癮般危險,它改變了掌權者以及只想要應急之道的人。卡拉斯提供我們一份極具洞察力和煽動性的新地圖,帶領我們深入探索這股想要支配別人的原始衝動,幸好不是人人都有同樣的衝動。——NBC新聞首席駐外通訊記者/理查.恩格爾 一場出色的探索行動……本書建立起布萊恩.卡拉斯的名聲,提供我們認清這個民主衰敗、貪污腐化和任用親信的世界的重要指南。――《歷史上的今天》作者/丹.斯諾 出人意料的洞見……以易於

消化和理解的方式呈現……《腐敗》的最重要課題,或許是告訴我們,當心理病態者不慎洩露真面目時,遭受他們荼毒的機構必須迅速採取斷然無情的行動。——《商業內幕》

巾幗的連霸神話:臺灣木蘭女子足球隊(1975~1990年)

為了解決南亞新聞 的問題,作者黃彥璋 這樣論述:

本研究旨在探討臺灣女子足球隊成軍、連霸、式微之過程,並試圖藉此詮釋在國內外政治環境變化下,以「木蘭」為名——臺灣女子足球隊所具之時代意義。為此,採歷史研究法,主要蒐羅1975至1990年間,臺灣女子足球隊相關文獻報導進行考察。據研究成果顯示,作為東西冷戰前哨站、另一個正統中國國家及遷佔者國家的「戰後臺灣國家」,隨著1970年代中華民國國際外交與正統性的鬆動,連帶影響臺灣體育運動的發展甚鉅,間接促使「木蘭」在1975年短暫成軍,並旋即於1977年席捲東南亞,進而接連獲得1977、1980、1981年的亞洲盃女足賽冠軍,以及1986、1989年的大洋洲盃女足賽冠軍,締造臺灣體育運動史上難

得一見的連霸神話。但是,隨著國際各國逐步發展女子足球,臺灣女子足球優勢不再,於1989年的亞洲盃女足賽負於中國痛失冠軍金盃,又在1990年北京亞運女子足球賽名落三名外,才致使這一段連霸神話式微、幻滅。 有趣的是,「木蘭」崛起、連霸、式微的過程,正是中華民國政權內、外遭遇處境艱困,逐漸調整政策論述用以維繫政權合法性的關鍵時刻。而且,作為肩負國族期待的女性運動員,受到追求勝利、國族包袱、性別框架等在她們身上的加諸之下,更顯現出一股特殊的運動文化與相較於男性運動員的複雜性。基於此,筆者大膽推測,「木蘭」的中國傳統女子形象是中國國族意識的延伸,並作為正統之爭及體育救國下的工具性角色,且在渴求世界

冠軍的時代氛圍,「木蘭」的優異表現被塑造為國族英雄,但也因為僅強調短期國際榮光,無法有更進一步的發展,致使冠軍光環褪去後,逐漸為後人所遺忘。 總括而言,「木蘭」可視為是時代背景、國族主義、性別框架交織下的產物,其在崛起、連霸、式微的過程,亦反映出臺灣特殊歷史背景施加於國內體育運動發展的痕跡。

南亞新聞的網路口碑排行榜

-

#1.為南亞海嘯勸募款項,監察院糾正內政部、行政院新聞局、外交部

一、行政院新聞局林佳龍前局長於渠局長任內發起本案南亞海嘯捐募活動,該募得款項係政府收受之捐款。惟渠因對捐募款項屬性之認知有差,自九十四年三月十四日卸任局長 ... 於 www.cy.gov.tw -

#2.軍人集體詐學位!南亞遭爆逼老師竄改成績免考試就能畢業拿學位

本刊曾報導位於桃園的南亞技術學院亂象叢生,學校竟回聘坐領乾薪的前董事長羅時逢 ... 南亞技術學院老師向本刊爆料,指校方逼迫老師竄改學生成績. 於 www.ettoday.net -

#3.股民心聲》無聲的資優生南亞惦惦吃三碗公 - 自由財經

南亞 (1303)公告前3 季累計EPS 達8.05 元,已超越歷年全年表現,今年全年 ... 不用抽不用搶現在用APP看新聞保證天天中獎點我下載APP 按我看活動辦法. 於 ec.ltn.com.tw -

#4.南亞人受主流青睞華人職場升遷面臨「竹子天花板」 - 世界新聞網

在美國大公司,華人高管數量遠少於印度裔,華人在職場升遷面臨「竹子天花板」(bamboo ceiling);哥倫比亞大學商... 於 www.worldjournal.com -

#5.看新聞學英語:蝗災肆虐東非威脅南亞單字朗讀 - Amazon.com

Check out 看新聞學英語:蝗災肆虐東非威脅南亞單字朗讀by ALL+互動英語on Amazon Music. Stream ad-free or purchase CD's and MP3s now on Amazon.com. 於 www.amazon.com -

#6.南亞(1303.TW) 相關新聞 - 奇摩股市

南亞 (1303.TW),Yahoo奇摩股市提供個股相關新聞、個股公告等即時資訊。 於 tw.stock.yahoo.com -

#7.台塑南亞塑膠廠103年遷出多功能經貿園區

台塑南亞塑膠廠103年遷出多功能經貿園區_國產局收回精華地段土地再開發 ... 位於多功能經貿園區中山路側之台塑南亞塑膠廠,由台塑公司向財政部國有財產局承租土地設廠 ... 於 urban-web.kcg.gov.tw -

#8.南亞教師稱不願竄改成績遭強制資遣校方:非事實 - 公視新聞網

南亞 技術學院發出新聞稿指出,報導與事實不符。校方表示,該在職專班導師反應學生因任務需求,影響上課出席率,經與授課教師溝通後,授課教師了解學生 ... 於 news.pts.org.tw -

#9.南亞科新聞- 中時新聞網- Chinatimes.com

《中時新聞網》前身為《中時電子報》,於1995年創立,是全台第一家且歷史最悠久的網路媒體,開啟新聞數位時代。近來以最具影響力的政治新聞引領先驅外, ... 於 www.chinatimes.com -

#10.南亞- BBC News 中文

剛剛過去的一周,BBC中文的以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們,我們 ... 科學家們發現,60%來自南亞背景和15%有歐洲血統的人群攜帶這種高風險版本的基因。 於 www.bbc.com -

#11.中國與南亞:新聞、播客、視頻和分析 - RFI

在法廣收聽瀏覽文章、音頻、視頻、信息圖表關於中國與南亞. 於 www.rfi.fr -

#12.媒體與政治 - 第 2 卷 - 第 12 頁 - Google 圖書結果

台灣媒體,自我詮釋二○○四年十二月二十六日所發生的南亞地震與海嘯災難, ... 不少國際媒體新聞資訊與拍攝畫面都由國內媒體所提供,使得全世界,不分地域都可看到台灣人 ... 於 books.google.com.tw -

#13.南亞光電參加照明展乙事新聞稿

因應智慧城市需求興起,今年(2018)以「系統化」照明為主軸,展示結合智慧系統的LED照明,南亞光電的智慧型LED路燈內建智能監控軟體,結合高解析度監視 ... 於 www.fpg.com.tw -

#14.最新消息 - 南亞塑膠

南亞 塑膠公司創立於1958年,主要產品有塑膠加工、塑膠原料、電子材料及聚酯纖維 ... 新聞與媒體; 最新消息 ... 南亞塑膠工業股份有限公司董事會決議召開110年股東常會. 於 www.npc.com.tw -

#15.南亞新聞報 - 南亞技術學院

2021/03/06, 南亞ROTC大學儲備軍官訓練團專業大學開訓122生獲勳章 ... 2019/02/24, 27歲比同儕多存300萬南亞技術學院ROTC招生創新高 ... 於 www.nanya.edu.tw -

#16.南亞科加碼投資台灣!砸3千億蓋12吋新廠2024年量產| 蘋果 ...

此座廠房將採用南亞科技自主研發的10奈米級製程技術生產DRAM晶片,及規劃建置EUV極紫外光微影生產技... ... 圖片來源: 蘋果新聞網. 南亞科技今日宣布 ... 於 tw.appledaily.com -

#17.南亞| 搜尋標籤 - 聯合新聞網

搜尋{南亞}共找到36篇新聞。udn.com 提供即時新聞以及豐富的政治、社會、地方、兩岸、國際、財經、數位、運動、NBA、娛樂、生活、健康、旅遊新聞,以最即時、多元的 ... 於 udn.com -

#18.「不調廠就資遣」 南電樹林廠勞工怒控逼退 - Tvbs新聞

新北市樹林的台塑南亞電路板工廠受到景氣影響,訂單下滑,員工指控公司用半強迫的方式要求員工到桃園工廠上班,相當不方便,如果不調廠就資遣, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#19.南亞匪3年前涉夥本地幫扑頭劫千萬現金案件今於高院開審 - 東網

懷疑涉案的2名巴基斯坦裔男子及一名本地青年,事後同被控一項搶劫罪。他們否認控罪,案件今(29日)在高等法院開審,預計審訊20日。 3名被告依次是20歲的 ... 於 hk.on.cc -

#20.南亞 - 環境資訊中心

根據亞洲開發銀行(Asian Development Bank,ADB)的報告,如果全球持續依賴石化燃料,到了本世紀末,氣候變遷將削減南亞經濟每年9個百分點;若考量洪災、旱災和其他 ... 於 e-info.org.tw -

#21.南亞漢美麗華廣場高處墮下倒臥聖誕樹旁送院不治 - 頭條日報

相關新聞. 睇樓王|火炭御龍山敞亮廳堂雅致裝潢 · 男子葵涌工廈墮樓當場死亡 · 獨家|消失了的港獨禁書沒消失尖沙嘴市集公然擺賣 · 旺角75歲老翁大廈 ... 於 hd.stheadline.com -

#22.M42 saranshjain7 击败FIFA 全球系列赛南亚预选赛1

Saransh Jain 是印度最出色的FIFA 球员之一,其代号为saranshjain7,他在FIF […] 於 xn--siq569biez9qvmk.com -

#23.新聞稿

南亞 科技捐贈快篩試劑及防疫使者包力挺防疫前線. 日期. JUN 24, 2021. 標題. 南亞科技針對6月21日新聞稿補充說明. 日期. JUN 21, 2021. 於 www.nanya.com -

#24.Google 新聞- 搜尋

中時新聞網. 疫後需情增溫、供需趨緊SAP、碳纖、丁二醇行情看漲台塑、南亞業績加分. 12 天前. more_vert. Yahoo奇摩股市. 【公告】南亞受邀參加國票證券舉辦之2021國票 ... 於 news.google.com.tw -

#25.科技造夢創意起飛通訊大賽邁進廿年

... 科技、川升、耀登科技、連騰科技、工研院、智崴集團、采威國際、智慧時尚、日月光半導體、華亨科技、南亞科技、無間科技、T客邦、Makerpro等等。 於 www.moea.gov.tw -

#26.南亞島國斯里蘭卡地理人文與台相似 - 華視新聞網

李嘉芳編譯 / 印度. 說到斯里蘭卡,一般可能聯想到十五年前的南亞海嘯,或是最近的連環大爆炸。斯里蘭卡有印度洋的淚珠之稱,其實它也是印度洋上的一 ... 於 news.cts.com.tw -

#27.經貿透視雙周刊 497 孟加拉 南亞新製造業中心

依據日本電氣新聞報導,富士經濟彙整全球油電混和車(HV)、插電式電動混和車(PHEV)及電動車(EV)市場調查結果,預估 2035 年 EV 銷售數比 2017 年增加 14.8 倍至 1,125 萬 ... 於 books.google.com.tw -

#28.綠色. 安全. 更快樂 - NYPI 南亞光電

南亞 光電為台塑企業轉投資之子公司,主要產品為防爆燈、工業用燈、商業家庭用燈等,也跨足照明設計及照明 ... 南亞光電董事長王文潮接受SiliCom專訪談隨遇而安的人生 ... 於 www.nypi-lighting.com -

#29.云南文化面向南亚东南亚“走出去”研究 - Google 圖書結果

加强与相关国家新闻主管部门、主流媒体、重要影视制作公司之间的交流合作, ... 组织举办好“中国与大湄公河次区域国家媒体互访活动”“南亚东南亚主流媒体云南行活动”等。 於 books.google.com.tw -

#30.認識香港南亞少數族裔 - 第 67 頁 - Google 圖書結果

這種法庭新聞不斷以這種方式描述南亞裔疑犯,其實跟「傳媒審判」沒有多大分別(也因此可能影響真實的判決)。這種敍事手法的問題在於強化了對南亞人的帶有成見的看法, ... 於 books.google.com.tw -

#31.南亞科(2408) - 相關新聞- 台股 - 玩股網

南亞 科(2408)個股相關新聞,每日即時更新公司最新發布的財經消息及玩股網站內投資達人的交流分享。 於 www.wantgoo.com -

#32.後疫情、後能源、後半導體投資主流時代,首選1303南亞

馬上看新聞,就看到當地里長里民在抗爭,要求廠商停止運轉。 ... 南亞(1303)持有台塑四寶持股其實更多,石化原料價格看漲,南亞是集團內大贏家。 於 www.above.tw -

#33.南亞塑膠公司-各類裝飾貼膜、半硬質膠布之專業生產工廠

台塑企業持續不斷朝向多角化發展,目前旗下事業橫跨塑膠、紡織、石化、電子、能源、運輸、工務、煉鋼、生物科技、醫療、教育等領域。共計擁有台塑、南亞、台化、台塑石化等 ... 於 www.nanya-graphic.com.tw -

#34.南亞- 紐約時報中文網

儘管塔利班聲名狼藉,但為了遏制恐怖主義,避免阿富汗經濟崩潰,再加上地緣政治考量,拜登可能不會再對該國施壓。 新聞分析. 美國未兌現的承諾和阿富汗未知的命運. 隨著 ... 於 cn.nytimes.com -

#35.新聞

「Google 新聞」匯集了世界各地的新聞來源,為您提供最新、最完整的時事報導。 於 news.google.com -

#37.南亞科斥資3000億元新北市建12吋新晶圓廠 - 中央社

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。 下載中央社「一手新聞」 app,每日新聞不 ... 於 www.cna.com.tw -

#38.DRAM大廠南亞科技斥資三千億建廠新北「招商一條龍」再創佳績

發佈日期:2021-04-20; 發佈單位:新北市政府新聞局; 類 別:焦點新聞; 內 容:; 【新北市訊】新北市長侯友宜今(20)日出席「南亞科技新廠投資記者 ... 於 www.ntpc.gov.tw -

#39.南亞(1303) - 即時新聞- HiStock嗨投資理財社群

南亞 (1303) 相關新聞列表. 開店平台SHOPLINE攜手京東泰國推品牌代營運電商服務UDN聯合新聞網-3天前; 美政策大轉彎太陽能轉單效應恐落空UDN聯合新聞網-15天前 ... 於 histock.tw -

#40.中国西部与南亚贸易能源通道建设研究 - Google 圖書結果

不仅如此,云南省的教育、旅游、媒体、新闻出版、广电、体育、卫生医疗等方面的主管部门也都进行了相关思考,各自提出本领域参与“孟中印缅经济走廊”建设的设想或方案。 於 books.google.com.tw -

#41.云南:建设连接南亚东南亚国际信息大通道

云南大数据中心布局规划图(2021—2025年) 近日,《云南省“十四五”大数据中心发展规划》(以下简称《规划》)发布,《规划》提出,云南要主动服务和 ... 於 yn.people.com.cn -

#42.云南对外开放再启新程连接全球37亿人口-今日头条 - 手机光明网

昆明向东向北是约14亿人口的中国腹地,向西向南是约23亿人口的南亚东南亚。11月27日至30日在云南省会昆明召开的中国共产党云南省第十一次代表大会上, ... 於 m.gmw.cn -

#43.南亚- 维基百科,自由的百科全书

南亚 (英語:South Asia)是術語,以替換百年老詞「印度次大陸」,這老詞用來代表亞洲大陸的南部 ... 首页 · 分类索引 · 特色内容 · 新闻动态 · 最近更改 · 随机条目 ... 於 zh.wikipedia.org -

#44.中年南亞漢尖沙嘴美麗華廣場墮斃(23:06) - 20211126 - 港聞

2021年11月28日星期日4:00PM. 短暫時間有陽光。日間相當溫暖,能見度較低。晚上有幾. 25°C · 明報新聞網 ... 中年南亞漢尖沙嘴美麗華廣場墮斃 (23:06) ... 於 news.mingpao.com -

#45.【法說重點解讀:南亞科】 三大產品線解析DRAM 的漲價趨勢

在<從Dram 供需情況出發,看南亞科營運展望> 報告中,我們首次將南亞科(市:2408)納入研究範圍,從供需狀況分析 DRAM 產業狀況,並認為南亞科將直接 ... 於 blog.fugle.tw -

#46.1303南亞股票的7個亮點,塑膠產業,最新股價82.7元 - 財報狗

1303南亞現金股利殖利率2.9%,近五年填息機率20%。歷年現金股利、股票股利、除權 ... 南亞通過67% 排除地雷股檢查項目,代表公司是地雷股的風險低。 ... 個股新聞動態. 於 statementdog.com -

#47.中国的开放与合作政策为南亚地区发展带来机遇

文章说,斯里兰卡是南亚发展中国家,经济发展正面临严峻挑战。全球贸易保护主义抬头、新的隐性壁垒以及去全球化的浪潮,阻碍了全球贸易的可持续发展。在此 ... 於 cn.chinadaily.com.cn -

#48.經貿透視雙周刊 435 南亞新星 南印度與斯里蘭卡

... 電動車商情雜誌及網路媒體TECH VEHIWEBSITE、 e-Drive online、自動車新聞Onlnie、Google聯播網等;此外,展覽期間將有來自荷蘭、日本及美國專業記者前來採訪。 於 books.google.com.tw -

#49.南亞看好11月、Q4營收有望再衝新高 - MoneyDJ

MoneyDJ新聞2021-11-08 10:37:47 記者林昕潔報導. 南亞(1303)10月營收再創歷史新高,公司並看好在化工產品營運回升、電子產品維持高檔下,11月營收 ... 於 www.moneydj.com -

#50.南亞雲端網絡商城

HDPE管(又稱黑管、HDPE塑膠管、HDPE黑管、PE塑膠管、HDPE管、PE管、PE、HDPE及耐震管),可應用為污水管、再生水管、簡易自來水、養殖管、灌溉管及PE電力管)。 於 www.nanya-cyber-shopping-mall.com -

#51.南亞1303個股新聞_個股_台股 - 富聯網

外資連續買超五日以上的股票: 智原(3035) 達爾膚(6523) 富旺(6219) 2.連續買超四日的股票: 中信金(2891) 南亞(1303) 正德(2641...(詳全文). 時報新聞 2021/11/26 08: ... 於 ww2.money-link.com.tw -

#52.南亞地區為越商具發展潛力之市場 - 經貿透視

據越南工商部亞太司稱,南亞地區為越商具潛力之市場,人口在全球排名第10,在10年來經濟成長率平均為4.8%,其中印度及孟加拉大幅成長。 於 www.trademag.org.tw -

#53.#南亞新聞| Anue鉅亨

南亞 相關新聞, 報導, 資訊, 相關個股。 於 news.cnyes.com -

#54.云南对外开放再启新程连接全球37亿人口_南亚- 经济 - 搜狐网

11月27日至30日在云南省会昆明召开的中国共产党云南省第十一次代表大会上,云南提出了努力成为中国市场与南亚东南亚市场之间的纽带,为云南对外开放再 ... 於 www.sohu.com -

#55.南亞觀察: 首頁

著|陳牧民,國立中興大學國際政治研究所教授/1962年10月20日至11月21日間,印度與中國(中華人民共和國)發生了邊境戰爭,本次衝突熱點聚焦於印中邊界衝突的東段(藏南 ... 於 southasiawatch.tw -

#56.南亞(1303) - 個股新聞- Money錢雜誌

南亞 1303個股走勢,查詢南亞個股股價、新聞、成交明細、技術分析等資訊,就在Money錢雜誌。 於 www.moneynet.com.tw -

#57.台灣光華雜誌2018年12月號中英文版: 探索柬埔寨

譚雲福分享自己大學時期取得新聞資訊的經驗,他只能透過英文報紙,如《The China ... 再加上隔年的南亞大海嘯,在台灣的報章雜誌上,關於最大受創區印尼亞齊省的報導不多, ... 於 books.google.com.tw -

#58.國際利空頻傳12檔利多法人逆勢相挺 - 理財周刊

國際股市利空頻傳,引發外資上周在台股賣超逾506億元,三大法人更合力賣超628億元以上,寫下近九周來最大賣超,惟在法人大提款時,仍積極加碼南亞 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -

#59.【台股1303】南亞塑膠股票值得持有嗎?用三大投資策略全面 ...

接下來為你推薦台股1303─南亞,股利配息有成長嗎? ... 其他分析南亞的投資方法,像是新聞消息面、市場總體經濟,個人建議使用相關網站和軟體來研究它 ... 於 augustime.com -

#60.南亞塑膠網絡商城: 提供您高品質的塑膠製品

南亞 塑膠網絡商城提供各種高品質、客製化的膠布、膠皮、管材與其他塑膠產品,可應用於汽車材料、建築裝潢、包裝材料、醫療器材、運動用品等多項領域。 於 www.nanya-plastics-mall.com.tw -

#61.1303南亞- 新聞- 新聞- 個股資訊 - PChome Online 股市

南亞 (1303)個股即時資訊- 成交價: 85.80, 漲跌: +0.10. 於 pchome.megatime.com.tw -

#62.云南对外开放再启新程连接全球37亿人口 - 新闻

将北京、新德里、新加坡连成一个三角形,其中心将是昆明。昆明向东向北是约14亿人口的中国腹地,向西向南是约23亿人口的南亚东南亚。 於 news.china.com.cn -

#63.南亞(1303) | K線-討論區-股市爆料同學會 - 理財寶

南亞 (1303) 即時股價最新爆料,掌握股友們對南亞(1303) 即時股價、技術分析、新聞、股利、營收、每股盈餘(EPS)等個股資訊的第一手消息,還有眾多股市達人協助回答你的 ... 於 www.cmoney.tw -

#64.为东亚和南亚气候变化影响研究提供重要支撑_数据_应力

近日,一份覆盖东亚和南亚地区的1981-2019年高空间分辨率人体热应力数据集(简称HiTiSEA)研究成功就在Nature集团旗下数据期刊《Scientific Data》上 ... 於 www.sohu.com -

#65.新聞: 外資唱旺南亞科記憶體族樂

外資法人對南亞科今、明年每股稅後純益(EPS)的預測為4元、4.8元,2021年7.8元,看好南亞科的低評價創造高殖利率,將對國際投資人帶來吸引力。 於 www.atla.com.tw -

#66.快新聞/南亞科砸3千億建新北晶圓廠! 侯友宜樂見釋出數千 ...

台塑集團旗下DRAM廠南亞科(2408)第1季獲利季增192.7%,因看好未來各種消費型智慧電子產品的市場發展,預估價格將持續看漲。今(20)日上午台塑集團 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#67.內外資看塑化南亞最吸睛- 工商時報

匯豐證券指出,南亞(1303)第二季獲利大幅超越市場預期約五成,引人關注的是,來自電子零組件的銅箔基板(CCL)貢獻增強,南亞又持有ABF大飆股南 ... 於 ctee.com.tw -

#68.加快面向南亚东南亚辐射中心建设 - 昆明信息港

中国(云南)自由贸易试验区红河片区 红河州委宣传部供图. 党的十九届六中全会是在我们党百年华诞的重要时刻,在“两个一百年”奋斗目标历史交汇关键 ... 於 www.kunming.cn -

#69.乾隆皇最愛花葉紋飾寄物櫃南院貼心規劃給民眾免費用 - 觀傳媒

(嘉義新聞)【記者惲朋/嘉義報導】故宮南院為了讓到館的民眾可以輕鬆看展,胋心設計免費使用的寄物櫃,並將清乾隆皇最愛的西亞與南亞美玉花葉紋,對稱 ... 於 www.watchmedia01.com