北京條約的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李子建,劉瑩,陳智德,香港教育博物館寫的 承教‧城傳:九龍學校的故事 和黃大受的 中國近代史綱(2版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站北京條約 - 台灣教會公報新聞網也說明:【雲彩見證】信耶穌的人 · 活動看板. 標籤 北京條約. 標籤: 北京條約. 【馬雅各逝世100週年】侯良信從教會發展與史料談宣教史蹟. 2021年3月9日. 熱門文章 ...

這兩本書分別來自中華 和五南所出版 。

中國文化大學 法律學系 許惠峰所指導 鄭嘉文的 論音樂著作權利保護範圍及侵權之研究 (2021),提出北京條約關鍵因素是什麼,來自於著作權法、音樂著作、美國音樂現代化法案、數位利用、授權機制。

而第二篇論文國立暨南國際大學 東南亞學系 陳佩修所指導 陳虹宇的 超越生存外交:朱拉隆功時期暹羅對外關係 (2021),提出因為有 新古典現實主義、朱拉隆功、外籍顧問的重點而找出了 北京條約的解答。

最後網站中英北京條約- 维基文库,自由的图书馆則補充:中英北京條約 · 第一款前於戊午年五月在天津所定原約,本為兩國敦睦之設,後於己未年五月大英欽差大臣進京換約,行抵大沽炮臺,該處守弁阻塞前路,以致有隙 ...

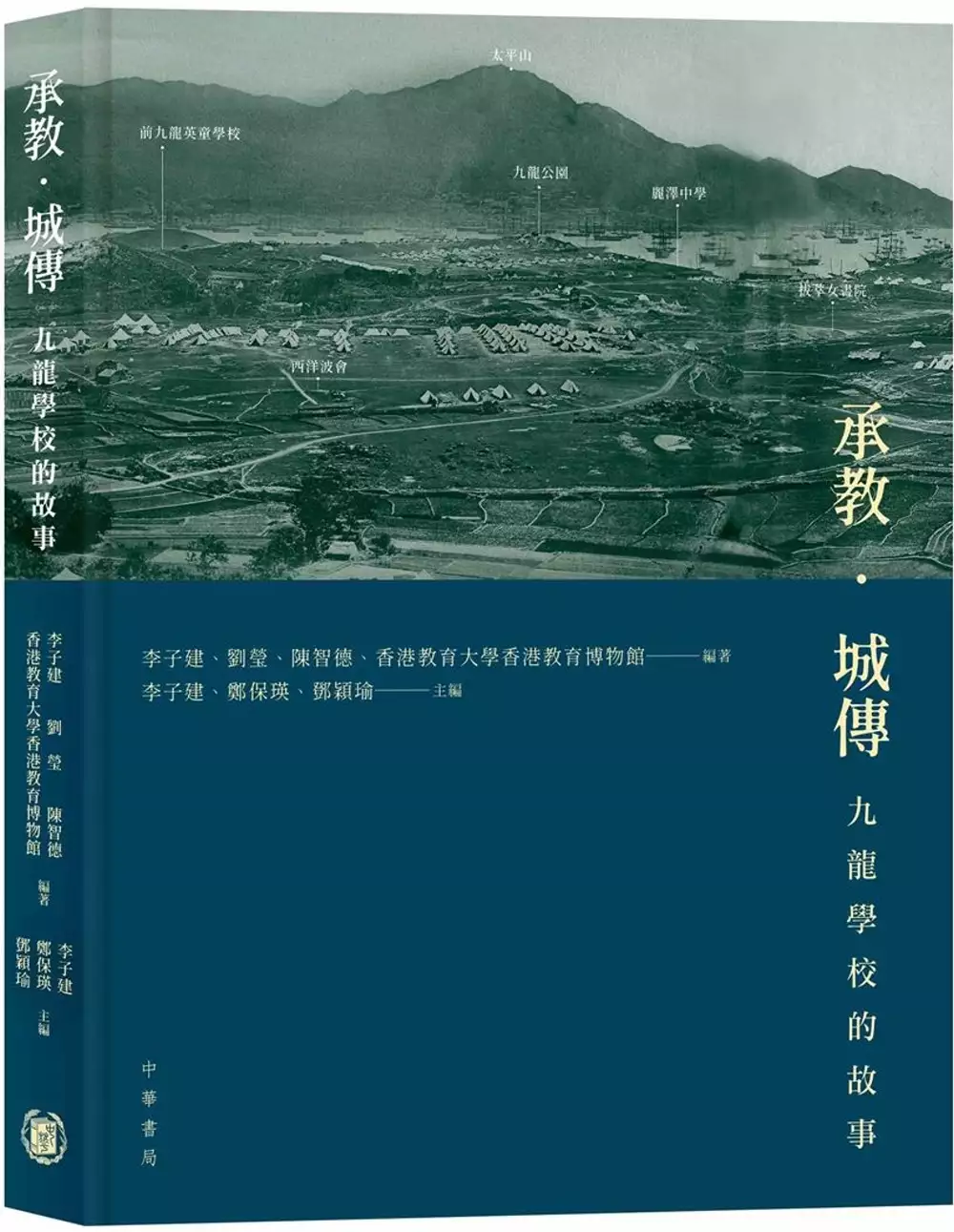

承教‧城傳:九龍學校的故事

為了解決北京條約 的問題,作者李子建,劉瑩,陳智德,香港教育博物館 這樣論述:

1860年中英簽訂《北京條約》,揭開了九龍發展的序幕,市區急速擴展,人口增長,教育需求亦大增。不少早年扎根於香港島的辦學團體洞悉對岸的教育需要,紛紛跨海拓展教育服務,作育英才。其後,辛亥革命、民國新政府成立、新文化運動,以及抗日戰爭等家國大事相繼發生,不少國內知識分子來港從事教育工作,除港島外,亦有大批國內民眾和學校遷徙至九龍各區。 世代更迭,人事遞嬗。如今,走進九龍半島,城市面貌雖已經歷幾番轉變,但仍能隱約從彌敦道、太子道、上海街、大埔道等最早發展的道路和歷史建築,細味新舊城區如何互相交融,從而尋覓各區的歷史延續。現存或停辦的學校,在不同年代,分佈於九龍各處,亦一同譜寫社區歷

史,見證城市和教育的變遷。 本書涵蓋九龍早期城市發展、教育歷史、人物訪談、藝術教育及文學等多方面的內容,引領讀者重遊熟悉的街道、景點,窺探時代變遷的足跡,並追溯九龍各校的藝術教育如何營造社區文化藝術氛圍。

北京條約進入發燒排行的影片

認真讀國際關係之後,一直有疑問在心頭:《中英聯合聲明》明顯是非驢非馬的怪胎,而且是IR入門級數的技術失誤,為甚麼當時沒有賢達說穿?首先,《中英聯合聲明》是一個「聲明」(Declaration),而不是「條約」(Treaty),差之毫釐,謬之千里。鍾士元爵士當時的觀察,入木三分,可惜形勢比人強......

Simon 沈旭暉 堅離地 Social Media ▶

Facebook: https://www.facebook.com/shensimon

Instagram: https://www.instagram.com/simon.diplomacy

Twitter: https://twitter.com/simonshen_glos

Blog: https://simonshen.blog/

其他合作及查詢可以電郵至[email protected]。

論音樂著作權利保護範圍及侵權之研究

為了解決北京條約 的問題,作者鄭嘉文 這樣論述:

音樂的利用隨著科技發展出現了多樣的發展,而著作權對於音樂著作的保護管理及規範更應時時隨著產業的環境進行適度的修正、與時俱進,方能讓法律的規範更適用於產業的現況。 本文探討近年來科技發展下數位音樂之流通及利用態樣。從國際著作權公約關於音樂著作之規範內容進行介紹,進一步介紹美國音樂著作權利保護及管理,其中包含美國著作權集體管理團體之運作、以及音樂現代化法案(MMA)之內涵。本文亦針對我國音樂著作之相關規範進行介紹,並分析科技發展下音樂之新型態利用模式,包含音樂數位化之創作態樣、數位音樂平台之傳輸、社群平台對於音樂表演之利用模式…等,並針對相關侵權案例進行探討。

音樂著作在網路之普及下產生了更多元之利用態樣,以今時今日之科技發展,應檢視現行之著作權法之管理機制是否符合數位音樂利用之產業現況,並針對產業利益及責任分配間之平衡提出相關建議,以完善音樂著作之權利保護及管理。

中國近代史綱(2版)

為了解決北京條約 的問題,作者黃大受 這樣論述:

歷史,是由各種時空背景與文化交錯融合的結果。一個事件的發生必然有跡可循,同時,我們也可見其對後世所帶來的影響。 本書收錄自明末至晚清的各項歷史大事,從內政到外患、從西方列強到周邊東方國家。作者透過視角的轉換,詳盡的將前朝的衰退、戰亂的興起及後世的建立以環環相扣的方式,完整呈現每個歷史事件的樣貌。 此書不僅可供教學之用,也可作為課外閱覽讀物。書前附上明、清兩代紀年略表,書末亦整理中國近代重要條約表及中國近代大事表,以便查考。

超越生存外交:朱拉隆功時期暹羅對外關係

為了解決北京條約 的問題,作者陳虹宇 這樣論述:

泰國外交政策如同「風中之竹」,堅持國家利益原則下,策略充滿彈性與靈活性,尤其當國際關係結構改變時,更能利用外部威脅鞏固政權與獲取國家利益,將危機轉變換成轉機。在二戰與冷戰時期外交行為表現,打破「弱國無外交」的印象,成為小國外交成功典範。泰國成功外交政策來自領導階層善於觀察國際局勢,在國際關係結構與有限資源下,運用自身優勢並順應情勢發展,不斷學習與嘗試,提出大膽的外交策略以追求國家利益,並建構出自我的外交特色。本文認為泰國成功的外交經驗與模式來自於19世紀殖民危機。本文以新古典現實主義三個層次分析法論述朱拉隆功執政時期暹羅對外關係,在面對西方帝國主義的侵略與國家存亡之際,如何順應國際局勢與制定

不同應對策略,並透過學習西方規範,加強領導階層認知與整合國家能力。聘僱外籍顧問協助修正傳統價值觀與融合國際趨勢,建構自我風格與危機處理模式,維持獨立地位與延續拉瑪王朝統治,並成為外交政策的核心價值。研究發現泰國雖處在國際關係結構中的被動環境下,領導人(階層)會主動建構國家能力以配合強權政策而從中獲取利益。而拉瑪改革成功經驗,讓泰國外交政策配合國際局勢,勇於嘗試與創新走在各項政策前沿。然而,泰國內部改革需要在外部壓力下,在開明領導(人)階層對國內外局勢能明確認知,方有推動之可能性。

北京條約的網路口碑排行榜

-

#1.中英北京條約 - 華人百科

《中英北京條約》是英國與清朝于1860年(鹹豐十年)10月24日在北京簽訂的不平等條約。該條約與《中法北京條約》和《中俄北京條約》構成了《北京條約》的主體。 於 www.itsfun.com.tw -

#2.清簽訂條約-知識百科-三民輔考

伊塔通商章程 咸豐元年簽定,使俄人獲伊犁、塔城通商及設置領事權。 中俄北京條約 藉機漸次侵併西北領土(條約見前文)。 塔城界約 簽定於穆宗同治三年 ... 於 www.3people.com.tw -

#3.北京條約 - 台灣教會公報新聞網

【雲彩見證】信耶穌的人 · 活動看板. 標籤 北京條約. 標籤: 北京條約. 【馬雅各逝世100週年】侯良信從教會發展與史料談宣教史蹟. 2021年3月9日. 熱門文章 ... 於 tcnn.org.tw -

#4.中英北京條約- 维基文库,自由的图书馆

中英北京條約 · 第一款前於戊午年五月在天津所定原約,本為兩國敦睦之設,後於己未年五月大英欽差大臣進京換約,行抵大沽炮臺,該處守弁阻塞前路,以致有隙 ... 於 zh.m.wikisource.org -

#5.習近平蒲亭視訊宣布中俄友好合作條約延長期限 - Yahoo奇摩新聞

(中央社記者繆宗翰北京28日電)中共即將於7月1日慶祝建黨百年,中國國家主席習近平今天與俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)視訊會晤。 於 tw.news.yahoo.com -

#6.北京條約影響 - Ronia

《北京條約》是《天津條約》的擴大,不僅承認《天津條約》有效,還讓英法為首的西方資本主義國家攫取了更多的侵略權益。 開天津為商埠後,西方資本主義侵略勢力有了 ... 於 www.ronia.me -

#7.為什麼要簽訂北京條約?北京條約的簽訂經過 - 每日頭條

北京條約 《北京條約》,包括《中英北京條約》、《中法北京條約》、《中俄北京條約》,是1860年中國清朝政府於第二次鴉片戰爭後在北京分別與英國、 ... 於 kknews.cc -

#8.北京條約的主要內容北京條約的影響 - 壹讀

北京條約 主要內容在我國近代史上,清政府和西方列強簽訂了一系列喪權辱國的不平等條約,使得國家主權和領土逐漸淪喪。1860年11月14日簽訂的《北京 ... 於 read01.com -

#9.中英法北京條約 - 世界大典

中英法北京條約. 語言; 監視 · 編輯. 《中英法北京條約》,簡稱《北京條約》,於咸豐10年(1860年),清國與英國、法國簽訂。 內容編輯. 開放通商口岸-天津 ... 於 worldpedia.miraheze.org -

#10.北京條約— 專欄與觀點| 眾報Stand Post

Posts tagged 北京條約 ... 文中提及,台灣仍幫香港人保管著當年《南京條約》的正本,卻不像中共政權利用強取豪奪的方式一般,而是選擇尊重香港人對香港的主權,令他們 ... 於 www.standpost.net -

#11.中英北京条约 - 全历史

《北京条约》,包括《中英北京条约》、《中法北京条约》、《中俄北京条约》,是1860年清朝政府于第二次鸦片战争后在北京分别与不列颠(英)帝国、法国、俄罗斯 ... 於 m2.allhistory.com -

#12.《北京条约》的主要内容及其影响是什么 - 星火网校

《北京条约》是1860年清政府于第二次鸦片战争后分别与英国、法国、俄国签订的不平等 ... 1、《中英北京条约》:清朝确认中英《天津条约》有效性;清朝割让九龙半岛给 ... 於 www.xhwx100.com -

#13.比較不平等條約 - 互動圖表

《天津條約》. 《北京條約》 ... 両銀, 把《天津條約》中向英、法兩國的賠款各增至八百萬両銀 ... 片面最惠國待遇, 外國領事進駐北京、外國商船及戰艦具. 於 www.aristo.com.hk -

#14.北京条约 - 搜狗百科

《北京条约》是指中国清朝政府在第二次鸦片战争后于1860年分别与英国、法国、俄国在北京签订的不平等条约,包含《中英北京条约》《中法北京条约》《中俄北京条约》。 於 baike.sogou.com -

#15.北京条约 - 律师-法律顾问-管理咨询

《中葡和好通商条约》(亦称《中葡北京条约》),是清光绪十三年(1887)葡萄牙在英国支持下强迫清朝廷订立的不平等条约。 澳门自古以来就是我国的神圣领土。 於 www.ldbj.com -

#16.《视听表演北京条约》:第一个以中国城市命名的国际知识产权 ...

4月26日,为庆祝世界知识产权日,适逢《视听表演北京条约》(《北京条约》)生效一周年。针对中国文创产业,尤其是文创中小企业的发展,刘华表示, ... 於 wb.beijing.gov.cn -

#17.北京条约- 维基百科,自由的百科全书

《北京条约》,包括《中英北京条约》、《中法北京条约》、《中俄北京条约》,是1860年大清於英法联军攻占北京後在北京分别與大英帝国、法蘭西第二帝國、俄羅斯帝國各自 ... 於 koneksi-aman.com -

#18.《視聽表演北京條約》即將於2020年4月28日生效 - 連邦國際 ...

世界知識產權組織(WIPO)官方網站公布:2020年1月28日,《視聽表演北京條約》的第30個締約國印尼批准了該條約。按照條約的相關規定,該條約將於3個月後的2020年4月28 ... 於 www.tsailee.com.tw -

#19.通商口岸

1858年(咸豐8年)、1860年,「英法聯軍」之役後,中國先後與英國、法國簽訂「天津條約」、「北京條約」,規定臺灣開放口岸通商。1859年福建當局希望通商口岸設在淡水,以 ... 於 nrch.culture.tw -

#20.香港的失落一.《南京條約》====強佔香港島二.《北京 ...

1860 年英法聯軍侵佔北京,. 同年10 月24 日,清政府被迫簽訂《北京條約》,把界限街以南的九龍半島及昂船洲割讓給英政府。 三.《展拓香港界址專條》====租借新界及北. 於 www.somanhing.com -

#21.中俄北京條約161週年- Explore

清咸豐十年(1860)十一月,俄使伊格納提夫來華,硬充英法聯軍調人,斡旋中英法北京條約。和約既成,要求報酬,遂迫訂「中俄北京條約」。條約內容要點如下:. 於 www.facebook.com -

#22.北京条约 - 中文维基百科

《北京条约》,包括《中英北京条约》、《中法北京条约》、《中俄北京条约》,是1860年大清於英法联军攻占北京後在北京分别與大英帝国、法蘭西第二帝國、俄羅斯帝國各自 ... 於 wiki.hk.wjbk.site -

#23.喪權辱國的《天津條約》與《北京條約》 - GetIt01

喪權辱國的《天津條約》與《北京條約》 | [<<] [>>] 1857年10月,英、法全權專使額爾金和葛羅分別以「亞羅號事件」和「馬神甫事... 於 www.getit01.com -

#24.中俄北京條約- 中英– Linguee词典

大量翻译例句关于"中俄北京條約" – 中英词典以及8百万条英语译文例句搜索。 於 cn.linguee.com -

#25.别误会,这个《北京条约》是个好事情 - 澎湃新闻

一提起《北京条约》,大家耳熟能详的是中国近代史上那个丧权辱国的“北京条约”,然而此条约非彼条约,2012年签订的《北京条约》,的的确确是一件大好事 ... 於 www.thepaper.cn -

#26.《视听表演北京条约》生效对我国表演者权利的影响 - 中伦律师 ...

2020年4月28日,《视听表演北京条约》(The Beijing Treaty on Audiovisual Performances)正式生效,这是新中国成立以来首个在中国缔结、以中国城市 ... 於 www.zhonglun.com -

#27.北京条约的解释 - 词典网

北京条约 的解释:英、法、俄强迫清政府订立的关于结束第二次鸦片战争的不平等条约。1860年10月在北京签订。主要内容为:增开天津为通商口岸;割九龙司地方一区给英国; ... 於 www.cidianwang.com -

#28.北京条约

北京条约 包括中英北京条约、中法北京条约、中俄北京条约,是1860年清朝政府于第二次鸦片战争后在北京分别与英国、法国、俄国签订的不平等条约。 於 m.zwbk.org -

#29.中英法北京條約| 網路百科

《中英法北京條約》,簡稱《北京條約》,於咸豐10年(1860年),清國與英國、法國簽訂。 開放通商口岸-天津准許傳教士在中國內地租買土地(拿來蓋教堂) 割讓九龍司給英國 ... 於 internetpedia.wikia.org -

#30.第二次鴉片戰爭中為何會簽訂中俄《北京條約》 - 歷史趣聞網

1860年10月24日和25日,在英法聯軍的武力逼迫下,奕簽訂了中俄《北京條約》。沙俄並沒有參加1858—1860年的對華戰爭,為什麼能強迫清政府簽訂中 ... 於 www.lsqww.com -

#31.北京視聽表演條約後的表演人權利保護 - 著作權筆記

協商,終於在北京完成了「北京視聽表演條約(Beijing Treaty on. Audiovisual Performances, BTAP)」的簽署,使得表演人的著作權保護,. 在國際著作權條約上,獲得更 ... 於 www.copyrightnote.org -

#32.北京條約 - 中文百科全書

《北京條約》,包括《中英北京條約》、《中法北京條約》、《中俄北京條約》,是1860年清朝政府於第二次鴉片戰爭後在北京分別與英國、法國、俄國簽訂的不平等條約。 於 www.newton.com.tw -

#33.重讀高中歷史-清領時代的台灣(三):外力的挑戰與開放改革

直到1850年代, 清廷在兩次的英法聯軍之役中戰敗,與英法簽定《天津條約》(1858)、 《北京條約》(1860),將台灣的安平與淡水港開放為通商口岸, ... 於 www.tonyhuang39.com -

#34.北京條約_百度百科

中文名. 北京條約 · 外文名. The Treaty of Beijing(英);Пекинский договор(俄) · 條約類型. 不平等條約 · 簽署時間. 1860年10月24日-11月14日 · 簽署地點. 清朝京師禮部 ... 於 baike.baidu.hk -

#35.打不过就割地赔款,清朝与英法俄的北京条约 - 网易

打不过就割地赔款,清朝与英法俄的北京条约,比南京条约更窝囊!,清朝,博尔济吉特·僧格林沁,恭亲王,咸丰,联军. 於 www.163.com -

#36.北京条约_360百科

北京条约,《北京条约》,包括《中英北京条约》《中法北京条约》《中俄北京条约》,是1860年清朝政府于第二次鸦片战争后在北京分别与不列颠(英)帝国、法国、俄罗斯 ... 於 baike.so.com -

#37.中英法北京條約- 翰林雲端學院

《北京條約》是因為西元1859 年(咸豐 9 年)英國公使船艦欲穿越大沽,與大沽守軍發生炮戰,英艦戰敗後,隔年勾結法國再次攻陷大沽、天津。 《北京條約》增開天津為通商 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#38.中國歷史科(中四至中五)

6月25日,英公使布魯斯(Sir Frederick Bruce)率軍意欲強行由天津內河航道進北京換約,遭重創。 8月,清廷單方面廢止《天津條約》。 1860, 7月27日,英法聯軍共17,000餘人 ... 於 www.edb.gov.hk -

#39.《中俄北京条约》 - 故宫博物院

《中俄北京条约》. 原称《照依前换和约拟定条约》,即《中俄续增条约》。咸丰十年(1860年)十一月十四日,沙俄诱迫清政府签订的不平等条约。由清钦差大臣奕訢与俄国驻华 ... 於 www.dpm.org.cn -

#40.第二次鴉片戰爭中為何會簽訂中俄《北京條約》 - 安安歷史網

1860年10月24日和25日,在英法聯軍的武力逼迫下,奕簽訂了中俄《北京條約》。沙俄並沒有參加1858—1860年的對華戰爭,為什麼能強迫清政府簽訂中 ... 於 www.aalsw.com -

#41.揭秘《视听表演北京条约》缔结始末 - 新华网

揭秘《视听表演北京条约》缔结始末---2012年6月26日,时任国家新闻出版总署署长柳斌杰代表中国,在《视听表演北京条约》文件上签字,该条约于今年4 ... 於 www.xinhuanet.com -

#42.WIPO的視聽表演北京條約即將生效 - 智慧財產局

世界智慧財產權組織(WIPO)的視聽表演北京條約(Beijing Treaty on Audiovisual Performances) (以下簡稱北京條約)迎來關鍵的第30位成員國—印尼,使得該國際條約得以 ... 於 www.tipo.gov.tw -

#43.我们今天应该怎样理解《北京条约》 - 新浪历史

《北京条约》订立后,清政府成立了专办洋务及外交事务的中央机构. 由于英法联军不愿顾及中方感受执意焚毁圆明园,负责交涉的恭亲王极端愤怒,差点拂袖 ... 於 history.sina.com.cn -

#44.視聽表演北京條約已於2020年4月28日生效 - rit.org.tw

視聽表演北京條約已於2020年4月28日生效. 視聽表演北京條約,請參閱。 RIT weblogo01. © 2018. 財團法人台灣唱片出版事業基金會. Recording Industry Foundation in ... 於 www.rit.org.tw -

#45.北京條約是什麼/解釋/註音

11月,沙俄也強迫清政府訂立《北京條約》。規定:開放喀什噶爾(今喀什市)為商埠;割取烏蘇里江以東約40萬平方千米的中國領土。 相關解釋: 通商口岸: 以前作為互不往來的 ... 於 word.aies.cn -

#46.別誤會,這個《北京條約》是個好事情 - 中國熱點

一提起《北京條約》,大家耳熟能詳的是中國近代史上那個喪權辱國的「北京 ... 中國政府積極協調、推動《視聽表演北京條約》順利締結,得到世界智慧財產權組織及參會各 ... 於 chinahot.org -

#47.中俄北京條約 - 工商筆記本

跳到中俄北京條約- 當時咸豐皇帝出走熱河,負責一切善後工作的奕訢求和心切,就簽署了中俄北京條約。條約承认1858年的《瑷珲条约》的有效性,并将原先 . 於 notebz.com -

#48.北京条约_ 搜索结果

点击查看更多相关视频、番剧、影视、直播、专栏、话题、用户等内容;你感兴趣的视频都在B站,bilibili是国内知名的视频弹幕网站,这里有及时的动漫新番,活跃的ACG氛围 ... 於 search.bilibili.com -

#49.1860年北京條約並內地自由傳教1858年(咸豐8年)四國天津 ...

1860年北京條約並內地自由傳教. 1858年(咸豐8年)四國天津條約中,清朝廷被迫開放內地傳教權。1860年的北. 京條約又規定傳教士有權購地、置產、建教堂。 於 palmbeachchinese.org -

#50.中英北京條約 - 人人焦點

《中英北京條約》共9款,主要內容有:1.1858年秋大學士桂良等與英專使額爾金所達成的英公使暫不駐京的諒解無效;英公使是否駐京由英國決定。2. 於 ppfocus.com -

#51.北京条约 - 维基百科

《北京条约》,包括《中英北京条约》、《中法北京条约》、《中俄北京条约》,是1860年大清於英法联军攻占北京後在北京分别與大英帝国、法蘭西第二帝國、俄羅斯帝國各自 ... 於 baike.koudaiwiki.com -

#52.《歷史有話說》 第13集:北京條約 - 團結香港基金

1860年,英法聯軍攻陷北京之後,迫令當時留在北京的恭親王奕訢與聯軍議和,簽定《北京條約》。清政府除了要增開天津為商埠和賠款英、法兩國各八百萬両之外,又規定割讓九龍 ... 於 www.ourhkfoundation.org.hk -

#53.《视听表演北京条约》 - WIPO

《视听表演北京条约》 ... 《视听表演北京条约》于2012年6月24日通过,并于2020年4月28日生效。条约涉及表演者对视听表演的知识产权。 於 www.wipo.int -

#54.《视听表演北京条约》今日生效 - 国家知识产权局

《北京条约》于2012年6月26日在北京缔结,是联合国专门机构——世界知识产权组织管理的一项旨在保护表演者权利的国际版权条约。根据条约生效条款,其将 ... 於 www.cnipa.gov.cn -

#55.中俄北京條約 - 字典

歷史字典>>歷史知識>> 中俄北京條約中俄北京條約即《中俄續增條約》。第二次鴉片戰爭末期沙俄利用英法聯軍攻占北京之機,脅迫清政府訂立的不平等條約。 於 www.70thvictory.com.tw -

#56.《北京条约》:中国版权事业的里程碑惠及全球表演者的新起点

4月23日,国新办举行2019年中国知识产权发展状况发布会。中宣部版权管理局局长于慈珂在回答记者提问时介绍,《视听表演北京条约》(以下简称《北京条约》 ... 於 www.scio.gov.cn -

#57.「中俄北京條約」160年後兩國無互信更難結盟

在促成俄羅斯擁有遠東地區的關鍵文件「中俄北京條約」簽署160年之際,各種跡象顯示,中俄雙方因缺乏真正的互信,結成軍事同盟的可能性微乎其微。 於 tw.aboluowang.com -

#58.思想看中國:香港為何在97年7月1日回歸? - 東網

當時清軍敗於英法聯軍,簽下《北京條約》,將九龍南部割讓給英國。 第三個條約,1898年的中英簽署的《展拓香港界址專條》以及一系列租借條款 ... 於 hk.on.cc -

#59.其實1860年《中俄北京條約》,根本沒有割讓庫頁島

在《北京條約》的文本中,所談論的仍然只有中俄在大陸上的邊界,並沒有提到海洋上的島嶼。也就是說,根據文本,中國並沒有把庫頁島割讓給俄國。 於 www.thenewslens.com -

#60.清末所簽訂的條約 - Alvey

條約:道光22年(1842年),簽訂「南京條約」 (1)開放港口:開放廣州、福州、廈門、寧波、上海五處為通商口. ... 條約:咸豐8年(1858)天津條約, 咸豐10年(1860)北京條約:. 於 hiteshiruaki.pixnet.net -

#62.北京条约主要内容 - 范文先生网

中英北京条约清政府与英国于1860年10月24日签订条约,英方代表为额尔金伯爵。以下是小编整理的北京条约主要内容,欢迎阅读! 北京条约主要内容篇1 ... 於 m.fwsir.com -

#63.北京條約— Google 藝術與文化

《北京條約》,包括《中英北京條約》、《中法北京條約》、《中俄北京條約》,是1860年大清於英法聯軍攻占北京後在北京分別與大英帝國、法蘭西第二帝國、俄羅斯帝國各自 ... 於 artsandculture.google.com -

#64.别误会,这个《北京条约》是个好事情 - 求是

《北京条约》的诞生颇具传奇色彩。 2011年9月,世界知识产权组织成员国大会决定于2012年召开保护音像表演外交会议。会前,世界知识产权 ... 於 www.qstheory.cn -

#65.透視中國:贈習近平地圖與中國歷史疆域 - BBC

兩年後中俄又簽訂了《中俄北京條約》(1860年)該條約確認了《璦琿條約》的合法性,並割讓了烏蘇里江以東(包括庫頁島)約40萬平方公里的土地。 於 www.bbc.com -

#66.北京條約造句

用北京條約造句和"北京條約"的例句: 1. 1860年,英國藉著北京條約,取得位于維多利亞城對岸的九,香港的港口因而得以擴展。 2. 發展簡史:原名打狗。 於 tw.ichacha.net -

#67.北京條約- 維基詞典,自由的多語言詞典 - Wiktionary

北京條約. 語言 · 監視 · 編輯. 漢語. 維基百科有一篇文章關於: 北京條約. 簡體:北 京 条 约; 繁體:北 京 條 約. 讀音編輯. 漢語拼音:běi jīng tiáo yuē. 翻譯編輯. 於 zh.m.wiktionary.org -

#68.北京條約的意思/解釋

北京條約 詞語解釋: 英、法、俄強迫清政府訂立的關于結束第二次鴉片戰爭的不平等條約。1860年10月在北京簽訂。主要內容為:增開天津為通商口岸;割九龍司地方一區給 ... 於 qjyouth.com -

#69.北京條約|北京条约- 漢語拼音 - Chinese Word

注音一式:. ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ. 漢語拼音:. běi jīng tiáo yuē. 漢語拼音數字:. bei3 jing1 tiao2 yue1. 釋義:. 清咸豐十年(西元1860),因清廷有意 ... 於 www.chineseword.org -

#70.中英北京條約 - 阿摩線上測驗

關於試題:清朝簽下哪一條約後,才正式允許華工移民海外? (A)中英北京條約(B)中英南京條約(C)中法安南條約(D)中美望廈條約中英北京條約大清與英國於1860年10月24日. 於 yamol.tw -

#71.庆祝《视听表演北京条约》生效,多国演员诠释“表演的力量”

新京报快讯(记者倪伟)“表演的力量——《视听表演北京条约》生效庆祝活动”近日在北京举行。活动采用云录制形式,来自中国和条约加入国的演员代表,共同 ... 於 www.bjnews.com.cn -

#72.北京條約- 維基百科,自由的百科全書

北京條約 的主要條文有:割讓九龍予英國並納入英屬香港,增開天津為商埠,並承認1858年《璦琿條約》有效,將原先規定為中俄「共管」的烏蘇里江以東至海之地(包括庫頁島以及 ... 於 zh.wikipedia.org -

#73.《視聽表演北京條約》今日生效--經濟·科技--人民網

人民網北京4月28日電(任妍)4月28日,新中國成立以來第一個在我國締結、以我國城市命名的國際知識產權條約——《視聽表演北京條約》(簡稱《北京 ... 於 finance.people.com.cn -

#74.北京條約 - 教學資源庫

22/6/2013 -- 本資源是以清廷與列強簽訂的不平等條約為主題而設計的網上練習,學生需按清政府與列強簽訂條約的先後次序進行排列。出處/ 作者:教育局資訊科技教育組連結: ... 於 resources.hkedcity.net -

#75.北京条约主要内容是什么有什么历史意义 - 初三网

1北京条约主要内容 · 1、清朝确认中英《天津条约》有效性; · 2、清朝割让广东新安县(今香港界限街以南)的九龙半岛给英国; · 3、清朝增开天津为商埠; · 4 ... 於 www.chusan.com -

#76.北京條約內容 - 三度漢語網

《北京條約》,包括《中英北京條約》、《中法北京條約》、《中俄北京條約》,是1860年中國清朝政府於第二次鴉片戰爭後在北京分別與英國、法國、俄國簽訂的不平等條約。 於 www.3du.tw -

#77.北京條約年代2019年只要內容是什麼 - 好問答網

北京條約 年代2019年只要內容是什麼,1樓我是阿1860年中英中法《北京條約》主要內容清承認《天津條約》有效增開天津為商埠割讓九龍司地方一區給英國准許 ... 於 www.betermondo.com -

#78.交通樞紐之南北京條約| 賽天籟 - 獨立媒體

南京條約割讓香港島俾英國,呢兩日香港俾筆者既感覺,就係人民重演了南北京條約的條文,將永久割讓俾英國嘅土地狠狠地從中國香港分離隔開。 於 www.inmediahk.net -

#79.北京条约的意思 - 汉语词典

词语解释. ⒈ 英、法、俄强迫清政府订立的关于结束第二次鸦片战争的不平等条约。1860年10月在北京签订。主要内容为:增开天津为通商口岸;割九龙司地方一区给英国;给 ... 於 cidian.qianp.com -

#80.全宗系列(已細部整編部分) - 國史館檔案史料文物查詢系統

卷 中葡北京條約總約(複製件). » 典藏號134-010303-0002-001. » 全宗系列 特藏史料/文件/外交/中外關係. » 本卷日期0000/00/00. » 密等/解密記錄普通. 於 ahonline.drnh.gov.tw -

#81.北京条约- 快懂百科

《北京条约》,包括《中英北京条约》、《中法北京条约》、《中俄北京条约》,是1860年清朝政府于第二次鸦片战争后在北京分别与不列颠(英)帝国、法国、俄罗斯 ... 於 www.baike.com -

#82.北京條約 - 隨意窩

北京條約北京條約 是1860年(咸豐十年)10月18日,第二次鴉片戰爭後,在北京由清政府與英國、法國、俄國簽訂的不平等條約。條約分為中英北京條約、中法北京條約及中俄 ... 於 blog.xuite.net -

#83.“中俄北京條約”160年後兩國無互信更難結盟 - 美國之音

在促成俄羅斯擁有遠東地區的關鍵文件“中俄北京條約”簽署160年之際,各種跡象顯示,中俄雙方因缺乏真正的互信,結成軍事同盟的可能性微乎其微。 於 www.voacantonese.com -

#84.北京、天津條約 - 名師課輔網

課本寫說1860年英法戰爭簽北京條約開四口通商但講義寫1858年英法戰爭簽天津條約開四口通商 我知道英法戰爭有兩次所以到底是哪一次開四口通商啊? 於 www.qask.com.tw -

#85.国家版权局网-视听表演北京条约正式生效

首页 >> 信息发布 >> 专题专栏 >> 视听表演北京条约正式生效. 信息发布. 头条信息 要闻信息 业界动态 图片新闻 视频新闻 通知公告 法律法规 专题专栏 信息公开. 於 www.ncac.gov.cn -

#86.第一部分第三章第一節- 第二次鴉片戰爭與割讓九龍半島

戰役以1858年6月簽訂的《天津條約》告終。 不過,中外雙方於1860年重啟戰釁,英法兩國加強軍備,攻擊並佔領首都北京,又焚燒和搶掠圓明園 ... 於 www.mardep.gov.hk -

#87.视听表演北京条约(中文本) - 中国人大网

视听表演北京条约(中文本 · 一、本条约的任何内容均不得减损缔约方相互之间依照《世界知识产权组织表演和录音制品条 约》或依照一九六一年十月二十六日在罗马签订的《保护 ... 於 www.npc.gov.cn -

#88.打狗開港了! - 宇宙光全人關懷網

更值得注意的是兩個合約的簽訂,一是天津條約;二是北京條約。這兩個條約中,開啟了宣教士在中國的自由宣教之路,以及打狗(高雄)開港,對台灣的宣教 ... 於 www.cosmiccare.org -

#89.《北京条约》第六款中法文本之辨析

一、《北京条约》第六款汉文本与法文本之比较. 1860年10月25日,清政府与法国签订《在北京增补天津条约的和平附加协定》(Convention de ... 於 www.iqh.net.cn -

#90.北京条约的解释及意思-汉语词典

英、法、俄强迫清政府订立的关于结束第二次鸦片战争的不平等条约。1860年10月在北京签订。主要内容为:增开天津为通商口岸;割九龙司地方一区给英国;给英、法两国的 ... 於 cd.hwxnet.com -

#91.北京條約的意思、解釋、用法、例句 - 國語辭典

清咸豐十年(西元1860),因清廷有意毀棄《天津條約》,英法聯軍再度北上,攻入北京,是年簽下《北京條約》。條約內容為賠償英法兩國軍費各銀八百萬兩,並割讓九龍半島 ... 於 dictionary.chienwen.net -

#92.“中俄北京条约”160年后两国无互信更难结盟 - 美国之音

在促成俄罗斯拥有远东地区的关键文件“中俄北京条约”签署160年之际,各种迹象显示,中俄双方因缺乏真正的互信,结成军事同盟的可能性微乎其微。 於 www.voachinese.com -

#93.北京條約》是1860年英法聯軍攻進北京後,英、法、俄強迫

《北京條約》是1860年英法聯軍攻進北京後,英、法、俄強迫清政府分別簽訂的結束第二次鴉片戰爭的不平等條約。1856年,以英國為首的西方資本主義國家對中國發動了第二次 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#94.中英北京条约_资讯 - 凤凰网

中英北京条约. ... 同时,条约准许华工出洋,使自鸦片战争以来西方侵略者贩卖华工的行为合法化。 条约原文: 一八六○年十月二十四日,咸丰十年九月十 ... 於 news.ifeng.com -

#95.《中俄北京条约》的背景及影响

《中俄北京条约》又称《中俄续增条约》,是俄罗斯帝国和清朝于1860年(咸丰十年)11月14日在避暑山庄签订的不平等条约。该条约使清政府确认了《瑷珲 ... 於 www.52lishi.com -

#96.《視聽表演北京條約》生效慶祝活動在京舉行 - 中國政府網

《視聽表演北京條約》生效慶祝活動日前在京舉行。活動以“表演的力量”為主題,回顧了條約簽署歷程和中國政府為推動條約生效做出的努力,向全世界充分 ... 於 big5.www.gov.cn -

#97.北京條約- 求真百科

《北京條約》,包括《中英北京條約》、《中法北京條約》、《中俄北京條約》, ... 北京條約使清朝增加對英法的賠款數額,增開商埠,並割讓廣東新安縣(今香港界限街以 ... 於 www.factpedia.org -

#98.北京條約- 教育百科

條約 內容為賠償英法兩國軍費各銀八百萬兩,並割讓九龍半島於英。另外開瓊州、潮州、臺灣、淡水、鎮江、九江、漢口、登州、牛莊、天津為口岸,且享有內河航行 ... 於 pedia.cloud.edu.tw