包容和體諒的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MaryHoffman寫的 各種各樣的家:家庭大書(新版) 和張瑋的 歷史的溫度(2):細節裡的故事、彷徨和信念都 可以從中找到所需的評價。

另外網站這樣愛,讓他離不開你!幸福,從學會包容開始 - 基督教論壇報也說明:常用寬容的態度包容對方的錯誤,未來當自己做錯時,別人也會願意給我們一個 ... 忍耐是,在我們和對方溝通、包容、體諒之後,即便當下的情緒和感受很 ...

這兩本書分別來自維京 和河景書房所出版 。

中華科技大學 健康科技研究所在職專班 鍾竺均所指導 張志豪的 利用生物系統改良提升系統減毒效能之研究 (2016),提出包容和體諒關鍵因素是什麼,來自於論文。

最後網站“求同存異、體諒包容”原則的由來--黨史頻道-人民網則補充:求同存異是中國傳統哲學思想,是中華民族智慧的結晶。而求同存異、體諒包容是統一戰線的基本原則。孔子在《論語》中提出“君子和而不同,小人同而不和” ...

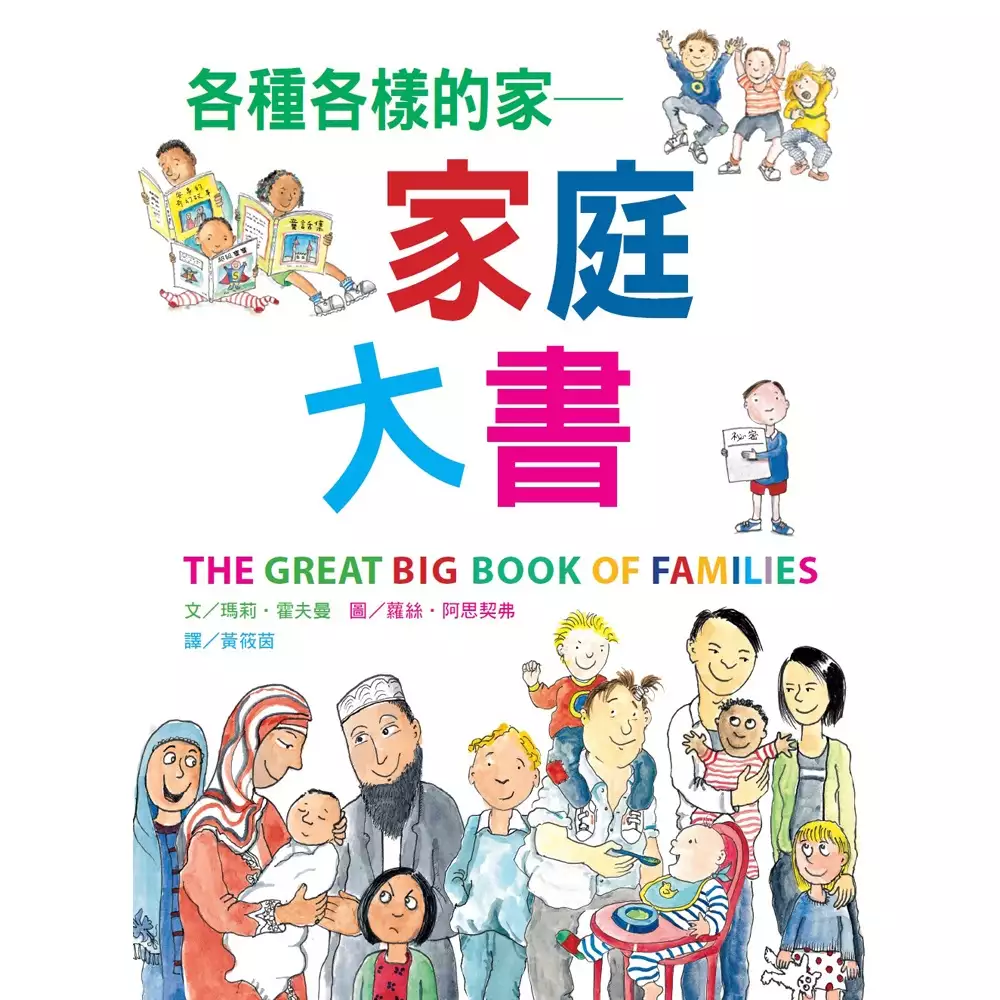

各種各樣的家:家庭大書(新版)

為了解決包容和體諒 的問題,作者MaryHoffman 這樣論述:

你的家裡有哪些人?你的家庭是什麼樣的家庭呢?有些人有很多兄弟和姐妹,有些人有很多的親戚,家庭有大有小、形形色色…… 隨著社會和環境的變遷,家庭的形式已慢慢在轉變,也漸漸被人提出討論,從傳統三代同堂的大家庭到小家庭,再到現在常可見的單親家庭、繼親家庭、外配家庭、弱勢家庭……家庭的形式越來越多元化,家庭中的成員角色也越來越不一樣,不再像以前的課本寫著:「天亮了,我起床了,媽媽起床做早餐,爸爸起床忙看報……」在現在的社會中,有可能面臨的真實情況是整個相反,甚至有可能是大孩子忙著做早餐張羅給弟弟妹妹吃。 雖然家的型態和功能漸漸的改變,但唯一不變的人會組成家庭,成為一

家人全都是因為「愛」,家人間不管遇到什麼挫折或狀況都擁有一定的默契和信任,而且能相互扶持、攜手度過難關。所以,維京國際選在四月推出這本書是有特別的意義,因為四月有親子共享歡樂的婦幼節,還有讓人愉快的春假,我們希望藉由這本圖畫書,讓孩子認識各種不同的家庭形式和相處模式,藉由這樣的認識和分享,能理解「家」、認同「為什麼有些小朋友和我穿的不一樣?」或是「為什麼有些小朋友都是住在阿嬤家?」並能產生同理心,甚至進一步的樂於幫忙和關懷這些和自己不一樣的小朋友。 童書不一定全是甜美的故事,也不一定全是王子和公主過著幸福與快樂的日子,圖畫書也可以適時的傳達給孩子一些資訊、建立健全的價值觀和了解文化的差異

,藉由作畫者齊心創作文圖合奏的圖畫書,更可以讓孩子在輕鬆、無負擔的閱讀中,認識這個多元的社會,並學習包容和體諒。這本圖畫書帶著我們認識各種不同的家庭,從住所、假期、學校、寵物,到家人的感覺和族譜……作畫者用敏銳的觀察力和溫暖的畫筆探索了家庭生活的各個面向,挑戰成見、激發討論,是本適合分享,也適合靜下心來慢慢思考的「家庭大書」。

包容和體諒進入發燒排行的影片

回顧這一年 我發現自己的人生真的很瘋狂...

回想起來都才發現原來自己開這個頻道快六年了

謝謝大家由我0訂閱到現在的支持

超級感恩 大家對我的包容和體諒

2019年謝謝大家 2020年多多指教!

歡迎各位follow我的IG(會放在留言區)

真的真的真的真的很愛大家?

感激有你們常在!要繼續陪伴我呀~

•

謝謝各位收看這條影片?

接下來的日子要繼續多多關照啊?

請期待下一集吧??

•

歡迎follow我的Instagram~

史萊姆專區 @wddmn__:

https://www.instagram.com/wddmn__/

邊伯賢專區 @hyunless_:

https://www.instagram.com/hyunless_/

利用生物系統改良提升系統減毒效能之研究

為了解決包容和體諒 的問題,作者張志豪 這樣論述:

台灣部分產業在生產、營運或作業過程常常會排放或逸散一些毒性氣體,部分毒性氣體還兼具臭味之特性,這些逸散物質若未能妥善處理,除直接對人體健康造成危害,也將對環境與生態造成極大之威脅。對於氣體之去除,現行之技術包括:物理吸附法、化學吸收法、氣體氧化法、電極氧化法、焚化法及生物處理技術等。其中物/化處理技術或熱處理技術受限於技術之層次、廣用性、效果與成本,未能實際應用於實場處理。而生物處理對於環境相當友善且處理成本低廉,因此,本研究擬利用改良生物製劑活性、催化礦石與改良生物反應器之硬體構形,來連續去除進氣中之毒氣或臭味。研究結果顯示,在去除氨氣200 ppm而言,以添加500倍之生物製劑效果最適合

,在停留時間20秒下,處理6小時,去除率達95.6%。相對脫氮處理,本系統在除硫處理效果較差,但經過增殖培養後,去除率可顯著提升,但仍無法令人滿意。透過固定化生物製劑、添加催化礦石與使用新製備生物製劑後,系統除硫效能又再度提升至97.5%。操作期間菌數穩定於8.5×106-3.5×107 CFU/mL,而系統pH值約在6.3-7.2,顯示反應過程處於穩定之操作環境,影響本系統之效能,主要為生物製劑活性與組成、氣體停留時間與進氣氣泡孔徑,與光照無顯著關係,若進一步進行菌相分析,發現兩株具有脫臭能力之菌株(Paludibaculum fermentans與Ectothiorhodosinus mo

ngolicum)。目前之結果顯示此改良式之生物反應系統具有應用至實場去除特定毒氣物質之潛力。關鍵詞:生物降解、生物反應器、減毒、催化礦石

歷史的溫度(2):細節裡的故事、彷徨和信念

為了解決包容和體諒 的問題,作者張瑋 這樣論述:

歷史上的任何一次事件、一個人物、甚或是一段話, 在張瑋的筆下,都能呈現出一張張意想不到的面孔── ‧聽起來很萌的「土肥圓」,是炸死東北王張作霖的特務頭子? ‧「童話之王」安徒生,那些揚名全球的故事其實是寫給大人的? ‧一生反戰的拳王阿里,告訴我們根本沒有「政治歸政治,體育歸體育」這回事! ‧科幻小說之父凡爾納,在成為知名作家之前,差一點就變成水手? 擁有20萬忠實粉絲的微信公眾號「饅頭說」,從「歷史上的今天」為主題,書寫歷史中不為人知的故事,每日一篇感動眾多讀者。看作者張瑋寫歷史像在解題,將事件的錯綜複雜,拆解重組托出了重量;聽張瑋說故事像在編織,織出歷史的原貌

、人物的性情,讓冷冰冰的歷史道出溫暖。 歷史不是冷冰冰的年份和數字,讓我們用辯證的眼光, 結合客觀的環境,設身處地去看待那些事件和人物。 是人,就有正反面,就有優缺點。 看起來枯燥的歷史,其實有真實的溫度。 媒體好評 在一個狂奔的年代,我們有時候也要停一下,看看走過的路,整理一下自己的行囊,然後重新出發。張瑋把他在新媒體中熱門的文章用傳統的方式出版,也有這種冷卻與回歸的意義。——嚴鋒(復旦大學中文系教授) 饅頭大師曾是一個優秀的體育記者,但聊起歷史來也很吸引人。他有一支獨特的「新聞筆」,不論多麼久遠的事情,說來總像是當下的故事,還帶著溫度。讀著他的文字,會讓人想

到唐詩裡的意境,天晚欲雪,圍坐火爐,他手持一盞,眉飛色舞,正向你娓娓道來。——六神磊磊 我們現在遇到的很多問題,歷史上也有很多人遇到過。所以我們讀歷史,不僅僅只是看他們的故事。張瑋抓住歷史上一個事件一個名字背後的東西,分析為什麼當時的人會做出那樣的選擇,把文字的東西場景化,把乏味的東西有趣化,你不僅得到知識,還得到見識。——羅振宇(羅輯思維創始人) 歷史事件和人物都有特定的歷史背景,對他們的評價和分析,脫離了當時的環境,就會想當然。張瑋儘量客觀地還原當時的情形,無論是對人物的分析,還是事件的細節描述,都力求公正中立。更可貴的是,他賦予了這些歷史以情感,歷史不再是教科書裡冷冰冰的文字

,而是有溫度的。——馬勇(中國社科院近代史研究院研究員) 沒有溫度,歷史不過教科書,即便已然雨打風吹去,故紙堆裡終有冷暖幾許。《歷史的溫度》贈人暖意。——徐達內(新榜創始人) 對一個男人的評價,我最推崇「深厚溫柔」,這其實也是人們對深海的印象。用這句話評價饅頭大師和他的饅頭說很恰當:他展現對歷史的精通,以及基於歷史對時代和人情世故的了然;同時他不挑撥不炫耀,展現出巨大的溫柔力。——張偉(新世相創始人) 作者簡介 張瑋(網名:饅頭大師) 畢業於復旦大學文科基地班。復旦中文系文學學士,新聞系新聞學碩士。現任上海市委機關報《解放日報》運營、技術中心總監。曾做過11年體育記者,

採訪過三屆奧運會、兩屆世界盃和百餘項世界頂級賽事。後擔任解放日報報業集團數字傳播中心主任,解放日報社新媒體中心主任、總經理等。 業餘時間打理微信公眾號「饅頭說」,以「歷史上的今天」為特色,每天推送一個歷史小故事。目前該微信公眾號擁有近20萬愛好歷史的讀者,獲「鳳凰網」和「一點資訊」頒發的2017年自媒體「年度內容突破獎」。 自序 人物篇 不應讓歷史睡去 聶耳之死 「土肥圓」和「土肥原」 東條英機之死 他們每天的生活,就是活生生的「潛伏」 孫殿英的「盜墓筆記」 一張照片引發的自殺 凡爾納的科幻小說,究竟過時了嗎? 尼古拉.特斯拉:到底是神還是人? 張靈甫之死 一位孤懸東

北的土匪將軍 張勳這個人 或許我們長大後,才能讀懂他的童話 魯迅背後的兩位女性 他是個醫生,卻奪走了40萬人的生命 逸聞篇 歷史是漫長的征途 《最後一課》到底有沒有騙人? 他以500公里時速撞向地球,最後時刻說了什麼? 中國人接受「裸體藝術」,到底有多難? 一場轟動中外的大劫案 明明是刻骨銘心的仇恨,但日本戰後為什麼會感激美國人? 一九四九,百萬黃金大挪移 當年,到底有多少故宮文物被運往臺灣? 24年前的今天,人類文明留下了黑暗的一頁 55年前,人類差點滅絕 一場神秘的超級大爆炸 信念 道阻且長,而終點可期 只剩兩架轟炸機了,但還是要轟炸日本…… 1942年,15架美國轟炸機在中國迫降……

有一種撤退,叫敦克爾克 敦克爾克撤退之後,英國人幹什麼去了? 一個公務員給全人類留下的數學難題 直到坐上電椅,這對夫婦依舊表示自己清白…… 五環 體育能否超越政治 拳王阿里:體育是否能超越政治? 一個34歲就做到正部級官員的運動員 世界冠軍之死 這屆奧運會,全世界近一半國家不願參加…… 沒錯!就是他「承包」了一屆奧運會! 24年前的那個「北京一夜」 自序 其實我自己也沒想到,第一本《歷史的溫度》出了才半年,第二本就又要付印了。 記得在第一本書出版後不久,參加了一場活動,主辦方在介紹我的時候,在「媒體人」的頭銜之後,忽然加了個「作家」──當時在台下的我,一下子沒緩過

神來。 長這麼大,第一次有人叫我「作家」。 但後來想想,大概也應該勉強算是一個作家了吧,因為通過寫「饅頭說」微信公眾號和第一本《歷史的溫度》,我確實幸運地擁有了一批還算喜歡讀我文字的讀者。 承蒙大家厚愛,截至我寫這篇序的時候,第一本《歷史的溫度》在半年的時間裡,已經加印了十次。而在微信後臺的消息裡,讀者拍給我的《歷史的溫度》的封面照片開始漸漸多了起來。 其中,有不少原本就是「饅頭說」的讀者,他們買到書後,想和我分享。 也有不少,是原本並不知道「饅頭說」微信公眾號的人,在書店買了《歷史的溫度》,通過掃描上面的二維碼,又成了「饅頭說」的讀者。 有的讀者,還會給我

發來他們在公共場合拍到的有人在讀《歷史的溫度》的照片,我印象中,有好幾張照片,是有人在地鐵車廂裡看《歷史的溫度》──那一刻我挺不好意思的,因為書很厚也很重。 而一轉眼,《歷史的溫度2》又要來了。 這次的書名,沿用了第一本,倒不是懶得再想新書名了,而是覺得,「溫度」這個詞,還是挺貼切的。 在收錄的文章方面,第二本一共收錄了「饅頭說」的36篇文章──還是公眾號發表過的文章。但我始終覺得,經過裝幀、設計和排版,拿在手裡的紙質書閱讀體驗是永遠不可替代的。說句可能有點不要臉的話,我自己有時在翻《歷史的溫度》時,也會不知不覺看進去──這可能就是紙質書的魅力吧。 而第二本之所以比第一

本少了四篇,是因為這一本把更多的空間留給了刊登讀者評論──沒有你們的支持,「饅頭說」也不會有今天,所以希望盡可能地讓更多讀者評論呈現在書中。 當然,即便如此,《歷史的溫度》這本書應該也是市面上相同類型中比較厚的一本了,以至我和出版社的編輯開玩笑,說若不是你們在第一本堅持要放40篇,現在這些文章數量,其實可以夠出三本了(編輯說她捨不得刪,寧可提高成本)。 說到厚度,還有一件事要和大家彙報下:第一本書,出版社採取的是「裸脊鎖線」的裝訂方式,成本其實比一般的膠裝還要貴些。這樣做的目的主要有兩個:第一,因為書太厚,用傳統膠裝很容易散架;第二,這樣裝訂,可以保證厚的書也可以平攤開閱讀,這樣可

以改善大家的閱讀體驗。 所以,第二本書還會採用這樣的裝訂方式,並不是「簡陋」啊,請大家理解。 在大量的讀者留言中,最讓我欣慰的,是對我說「受到了啟發」這句話。 眾所周知,寫歷史,我並不是「專業選手」,相對於科班出身的學者、作家,我只是一個歷史的業餘愛好者,所以雖然盡我所能對所引用的材料做了考證和篩選,但謬誤之處肯定在所難免,大家一直給了我很多包容和體諒,我很感激。 但我還算有點信心的是,我的出發點應該是沒錯的,那就是我一直希望表達的一個觀點: 歷史不是冷冰冰的年分和數字,背後是一個個有溫度的故事和一個個有血有肉的人,是人,就有正反面,就有優缺點。我們應該盡可能地用

辯證的眼光,結合當時客觀的環境,設身處地地去看待那些歷史事件和歷史人物,而不是先入為主地帶入立場,或者用「上帝視角」來評判一件事或一個人。 如果看完《歷史的溫度》後,讀者能有這樣的一點點啟發,那就是最讓我欣慰的一件事了。我絕不敢說為讀者打開一道門,或者是一扇窗,我覺得,如果能稍微給大家撥動一下歷史的窗簾,透出一道光,那就是一件很開心的事了。 最後,還是想和大家道一聲感謝。 在出版第一本書之後的半年多時間裡,我的生活也發生了不少改變,相信你們中不少人,也是如此。 這是一個「只有變化是不變」的時代。 在這樣的一個時代裡,謝謝你們對我的讚賞和鼓勵,這是我堅持下去的最大動力

。 在海蓮.漢芙寫的《查令十字路84號》這本書裡,有這樣一句話: 「人類發明了文字,懂得寫成並印刷成書籍,我們便不再徒然無策地只受時間的擺弄宰制,我們甚至可以局部地、甚富意義地擊敗時間。」 願我們一起,保持對閱讀的渴望和熱情。 瞭解歷史,適應變化,戰勝時間。 是為序。 2017年12月17日 於上海 「土肥圓」和「土肥原」 不知道從什麼時候開始,「土肥圓」「高富帥」「矮窮挫」這些「新三字經」,成了網路流行詞。 「土肥圓」的含義,其實不用解釋,看字面意思就知道了。但後來在一次推送中,我偶然發現,原來不少人並不知道「土肥圓」的出處,或者說,完全不知道,土肥圓原

來真的是一個人的名字。 1 土肥圓的出處,確實來自一個人的名字:土肥原賢二。 讓我想想,怎麼用一句話來概括這個人呢?這麼說吧: 這個人,是日本無條件投降之後,遠東國際軍事法庭處決的第一個日本甲級戰犯。 2 1883年,土肥原賢二出生在日本岡山縣的一個軍人家庭。 按照一個軍人的發展軌跡,他先後畢業於日本陸軍士官學校和陸軍大學。1913年,30歲的土肥原也就是混到了一個日本陸軍上尉的軍銜而已,中規中矩。 但這年7月的一次調遣,徹底改變了土肥原的人生軌跡──他被派進了日本駐北京的「阪西公館」,擔任阪西利八郎的助理。 「阪西公館」是日本著名的特務機構,阪西利八郎是日本著名的第二代特務頭子。土肥原賢二,

後來被人稱為「日本第三代特務頭子」。 還是回到1913年。 不太清楚土肥原賢二在北京拜了哪位師父,總之,他很快掌握了地道的北京話,甚至能說幾地的方言。這為他今後的特務工作打下了紮實的基礎。 從1913年到1927年,整整14年,除了短暫的調離外,土肥原賢二可以說是「深深紮進了中國這塊土地」,遊走於中國各派系軍閥和勢力,甚至普通民眾之間,建立了廣泛的人脈。 很多接觸過土肥原的人,說他待人和善,能說會道。所以有人說,很多情報是被自動送到土肥原這裡來的。 1927年,44歲的土肥原賢二晉升為大佐(相當於上校團長級別)。日本陸軍大學的畢業生有一個「十年人事」的說法,就是說一般陸軍大學畢業生,十年就可以

升到大佐軍銜。土肥原賢二比同輩多花了五年時間。但這五年時間,他花得並不冤──他在中國多積累了五年人脈。 1928年,土肥原賢二第一個嶄露頭角的機會來了。

包容和體諒的網路口碑排行榜

-

#1.謝謝大家 包容與體諒 - 黃婉婷's blog

"2007/05/17表發至無名" 我錯了.... 我是一個可以去包容別人所犯的錯的人,但是對於自己的罪過卻完全沒辦法接受的! 於 tinagirl214.pixnet.net -

#2.包容、體諒你身邊最愛的人–『用寬容的心擁抱世界』

教授再說:「請你再劃掉一個一生中最不重要的人。」 女生又劃掉了一個。 最後,黑板上只剩下了三個人,她的父母、丈夫和孩子。 教室非常安靜,同學們靜靜的看著教授,感覺 ... 於 rosarychurch.catholic.org.hk -

#3.這樣愛,讓他離不開你!幸福,從學會包容開始 - 基督教論壇報

常用寬容的態度包容對方的錯誤,未來當自己做錯時,別人也會願意給我們一個 ... 忍耐是,在我們和對方溝通、包容、體諒之後,即便當下的情緒和感受很 ... 於 ct.org.tw -

#4.“求同存異、體諒包容”原則的由來--黨史頻道-人民網

求同存異是中國傳統哲學思想,是中華民族智慧的結晶。而求同存異、體諒包容是統一戰線的基本原則。孔子在《論語》中提出“君子和而不同,小人同而不和” ... 於 dangshi.people.com.cn -

#5.互相体谅和包容一些,不经意的一个行为能够给你带来美满人生。

互相体谅和包容一些,不经意的一个行为能够给你带来美满人生。,美满人生,结婚,初恋,婚姻. 於 www.163.com -

#6.互相包容,互相理解,互相体谅,互相信任意思? - 喜马拉雅

爱就是要互相包容,互相理解,互相体谅,互相信任,不管你贫穷还是富有两个人都要不离不弃相爱如宾。, 於 m.ximalaya.com -

#7.學會包容才能尊重彼此~AMC鑽石婚戒鑽戒- AMC Diamonds

只有走過才能瞭解彼此, 要能互相才能體諒彼此, 學會包容才能尊重彼此~AMC鑽石婚戒鑽戒. 人的緣份真的很奇妙,. 和你認識有264個月真正交往是180個月,. 於 www.amcdiamonds.com.tw -

#9.愛是互相尊重、愛是互相體諒感情是互相包容+關心+安慰+體諒 ...

愛是互相尊重、愛是互相體諒感情是互相包容+關心+安慰+體諒+照顧+付出+信任相处时需要包容,相爱时需要真心,快乐时需要分享,争吵时需要沟通,孤单时需要陪伴, ... 於 www.facebook.com -

#10.互相包容的句子 - 漢語網

人生的成功,除了自身的勞力努力能力,還要具備胸懷的兼容寬容包容。 ... 我也不知道你要什么,有時候愛,其實很簡單,懂得珍惜、學會理解、體諒包容,愛情便會長久。 於 www.chinesewords.org -

#11.幸福有三寶:包容,體諒,想他的好

有句話說,喜歡是看到他的優點,愛是包容他的缺點 體諒---體諒對方的不得已,體諒對方的不完美 像剛才那位朋友已分手的男友,不懂得體諒女友的需要 於 loveshang0306.pixnet.net -

#12.尊重包容體諒

尊重包容體諒 · 每個人本來就在世上互相碰撞 小小個體的互相撞擊 不管你怎麼看我 我似乎在你心中已經有了一定的界限 人總是這樣為別人考慮 也為了別人否定 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#13.體諒和包容 - Master Dragon yap(龍爺) - 痞客邦

《體諒和包容》 那天和老友談到處世的教訓和教導,他感慨人是難以被教導的。 我說那就不必教啊,所謂人之過在於好為人師叻,又何必拿來煩惱叻? 於 dragonyap.pixnet.net -

#15.結婚72年包容體諒換來幸福 - 大紀元時報

在高離婚率的社會裡夫妻間該如何經營婚姻生活長長久久?「發生任何事情都要互相忍讓、互相包容,任何一方說話有超過(不好聽)另. 於 www.epochtimes.com.tw -

#16.多一點體諒與包容,社會因你而更美好!你的人生也會更美好

再次回歸到我FB中PO的主題,體諒跟包容不只是體諒包容有帶小孩出門的人,也體諒包容這個社會上跟你不一樣的人有孩子跟沒孩子想法不同健康的人不能體會生病的人的辛苦老公 ... 於 lovemily1985.com -

#17.我願意體諒你的難過,你也願意包容我的不足嗎? - Charis Hung

我願意體諒你的難過,你也願意包容我的不足嗎? 最近有位朋友患上了癌症,但她沒有埋怨,只是覺得每個人都有機會患上癌症,那個人為甚麼不能是自己? 於 charishung.medium.com -

#18.【雲端讀書會】學了好多年,才懂得包容與體諒 - Blink 佈告欄

【雲端讀書會】學了好多年,才懂得包容與體諒 · 1.生氣很累. 每次看到一堆人在耍垃圾,做出一堆有的沒的事情,都會覺得很生氣. 但是當要去主持正義時,想到 ... 於 www.blink.com.tw -

#19.包容•體諒•關懷< 妍彤* 的精彩短文| POPO原創市集

包容 •體諒•關懷( 妍彤* ) : 告訴你歐!我爸媽又吵架了! 4p3xhunJ89LTZo5OFrytlQzsmG ...。精彩原創小說盡在POPO原創市集。 於 www.popo.tw -

#20.情侶做到4點想分開都很難來談一場永不分手的戀愛吧!

也許兩人是適合的,但卻因為心智年齡都還不夠成熟,對未來的想法不一致,又或者無法做到尊重、包容、體諒,像這樣在不對的時間遇到對的人,無論誰都會 ... 於 fashion.ettoday.net -

#21.婚姻關係中9個必戒的壞習慣包容體諒不等於容忍原諒| 家庭生活

所以有一段好的婚姻關係,是需要雙方互相包容、成長和學習。婚姻關係的破裂,可能由生活的小事、性格所影響,及早發現二人婚姻關係的缺陷,提早改善, ... 於 www.sundaykiss.com -

#22.愛的包容句子 - 三度漢語網

4. 你不知道我在想什麼,我也不知道你要什麼,有時候愛,其實很簡單,懂得珍惜學會理解體諒包容,愛情便會長久。 5. 如果你準備結婚的話,告訴你一句非常重要的哲學名言「 ... 於 www.3du.tw -

#23.教育學習補習資源網- 包容體諒英文的評價費用和推薦,DCARD

包容體諒 英文的評價費用和推薦,在DCARD、EDU.TW、FACEBOOK和Tamigraphy這樣回答,找包容體諒英文在在DCARD、EDU.TW、FACEBOOK就來教育學習補習資源網,有Tamigraphy ... 於 learning.mediatagtw.com -

#24.懂得包容和理解的说说将心比心朋友圈的句子 - 腾讯网

5、如果人生不懂你学着懂人生也好,既然无法被体谅那就学着去包容。 6、了解体谅别人是包容聪明;,了解要求自己是自律智慧,掌控别人是无法持久的 ... 於 new.qq.com -

#25.讓你們愛情走得更遠的經營法,鞏固愛情四大招 - 半糖女孩

感情是彼此努力經營的,就算愛情的開始再怎麼濃情蜜意,也不代表彼此會相愛一輩子,因此互相包容體諒是很重要的呀~ #表達需求. 於 memoson.tv -

#26.信任接受包容體諒- 感情板 - Dcard

信任接受包容體諒. 感情. 2018年9月22日21:31. 關於信任我覺得看對方手機也許能給自己安全感但也有可能造成彼此信任的損害妳們既然相愛,就不要去懷疑對方以相信代替 ... 於 www.dcard.tw -

#27.情侶必看!戀愛禁忌——男女交往常犯的幾個錯誤! - woo.oh!

談戀愛最重要的就是與對方相處起來舒服自在,世界上本來就沒有天生就適合的兩人,只有互相體諒包容的兩人。任何一段感情都需要經過一定時間的磨合,才能繼續走在一起、 ... 於 www.woo-oh.com -

#28.彰化防疫說明疫苗有限包容體諒共度難關- 奧丁丁新聞OwlNews

王縣長指出,疫苗有限,唯有包容體諒,才能共度難關,因為疫苗嚴重不足,在考量公平合理分配疫苗及避免群聚下,所以採用電話預約登記,這一、二天讓 ... 於 www.owlting.com -

#29.我要懺悔的事多些包容、體諒少自私 - 人間福報

我要懺悔小時候發生的兩件事,讓我很遺憾,如果可以再重來,我不會再重蹈覆轍,一定會多點包容、體諒,不應該過於自私。 第一件事,父母親要照顧在病榻上的年邁爺爺, ... 於 www.merit-times.com -

#30.包容和體諒的名言|名言語錄大全– Wiki101.com.tw

包容和體諒 的名言|名言語錄大全 · 1、忍所不能忍,容所不能容,惟識量過人者能之。 · 2、傢不嚴招賊,人不嚴招險。 · 3、寬容產生的道德上的震動比責罰產生的 ... 於 www.wiki101.com.tw -

#31.生活,就是體諒和包容! - 每日頭條

體諒 自己的辛苦。 別人說話別喧賓奪主,. 自己做事別妄自菲薄。 彼此謙讓,多些珍惜,. 關愛自己,別太委屈。 ... 感情,就是一種包容,. 於 kknews.cc -

#32.真正成熟的愛 - 創作大廳- 巴哈姆特

情人之間的相處最重要的是互相信任、包容、尊重珍惜,很多人常常會在對方 ... 當然不只這樣,愛一個人就要愛原來的他,要懂得體諒他,很多人總是不 ... 於 home.gamer.com.tw -

#33.弘教以和為貴包容體諒可以有成 - 天帝教教訊

首席正法文略導師: · 一、弘教應乎人,以人和配乎天時、地利,如教院、教堂之中人事不和,弘教成果必然有限,以和為貴,多體諒、多包容,精進德業,可以有成。 · 二、現代人 ... 於 magazine.tienti.org -

#34.婚姻需要理解,更需要相互體諒與包容! - 正面思考- 痞客邦

婚姻需要理解,更需要相互體諒與包容!】圖/文:正面思考版主(原發文日期2014年1月18日) 痞客邦正面思考部落格http://positive123.pixnet.net/blog ... 於 positive123.pixnet.net -

#35.兄弟姐妹間更需那份體諒與包容 - 痞客邦

如果我們思考對方的方式,是採一個懷疑的態度去看,又怎會信任對方呢?所以,我認為,無論是兄弟姐妹也好,親戚朋友也好.彼此之間的對待,都需要一份包容與體諒 ... 於 wen5112.pixnet.net -

#36.体谅别人就是善待自己 - 中国信息报

但是,在人与人的相处过程中,如何在参差多态的不同中求同存异、相互体谅、互相包容,感受到幸福,却是一门难得的学问。 体谅他人,帮助别人也等于 ... 於 www.zgxxb.com.cn -

#37.婚姻不只需要兩情相悅,更重要的是包容和體諒 - 壹讀

夫妻之愛是需要經營的,多一些理解,多一些包容,多一些體貼,多些溝通,才能幸福的相伴的一生。 夫妻感情再深,不體諒也會淡,彼此再愛,不包容也會斷。 於 read01.com -

#38.沒有誰應該為了誰而犧牲,愛情需要的是「包容」 - 知識家

如果彼此不夠瞭解、無法互相體諒,就容易吵架。在你確定要與對方結婚之前,要確定彼此互相了解得夠深,確定你們彼此結婚的目標一致,在來談結婚 ... 於 www.knowledger.info -

#39.城城日前大讚方媛懂得體諒及包容他的工作。(資料圖片)

城城日前大讚方媛懂得體諒及包容他的工作。(資料圖片). Advertisement. Advertisement. 推薦文章. 11 小時前. 《仔仔一堂》出寫真賀年仔仔Louis神筆祝兔年福到. 於 www.mpweekly.com -

#40.體諒。包容。尊重。感染。 | 網誌 - SundayMore

這件事可身體力行致力推動,然而還需要點體諒,包容與教育。 曾經全面茹素5 年的我,真心很支持人茹素。就我個人體驗來說,茹素除了有讓身體 ... 於 www.sundaymore.com -

#41.相互包容、體諒 - 彼得的痞客國度

有發現這兩張照片差別在哪嗎? 防疫這麼長的時間,真是辛苦這些醫護(藥局)人員,偶爾也是會有這種狀況發生,有遇到就相互包容、體諒囉! 團結對抗戰勝病毒防疫期間入. 於 a8802020.pixnet.net -

#42.連「缺點」都包容接受? 這才是愛情真實的模樣 - 東森新聞

男女朋友交往過程中,本來就應該要互相包容體諒,但最近有男網友哀號,他月薪40K被女友逼著買車,還被嫌說她朋友出去約會都是男友開車,只有她是坐 ... 於 news.ebc.net.tw -

#43.包容體諒相關文章 - 親子天下

親子天下搜尋包容體諒有7個相關結果。提供學校和家庭,專業可信賴的教育教養趨勢、解決方案. 於 www.parenting.com.tw -

#44.【照顧者心經】理解長者心情更能體諒與包容長者會痛、會驚

年紀老邁、患病帶來的痛苦,照顧者不能切實地體會,也無法想像長者有多辛苦。那麼,照顧者可以做的,便是盡力理解長者心情!避開痛楚是身體本能, ... 於 treasuredo.com -

#45.護理師節慰問醫護侯友宜籲民眾多包容、體諒- 生活 - 自由時報

護理師節慰問醫護侯友宜籲民眾多包容、體諒 ... 〔記者周湘芸/新北報導〕今天是護理師節,新北市長侯友宜今天前往新北市立聯合醫院三重院區慰問醫護人員, ... 於 news.ltn.com.tw -

#46.體諒別人,互相包容、理解也是一種善良的美 - 人人焦點

體諒 別人,是互相體諒的過程,這樣大家都開心,爭吵會少很多。包容是包容別人的缺點,理解是理解每人的不容易,有時候每個人之間是有一點小誤會造成, ... 於 ppfocus.com -

#47.愛情裡我們應該學習體諒對方與包容 - 大醫院小醫師評價- 痞客邦

文章來自朋友分享愛情裡我們應該學習體諒對方與包容大男人主義/大女人主義退散,適時的表現自我是好,但若大部分都持有大男人/大女人主義在經營自己的 ... 於 phillipmarman.pixnet.net -

#48.將心比心,是一種尊重 - thevalue101

將心比心,是一種體諒,體諒別人的難言之隱,體諒他人的為難。 ... 以後的很多年,她總是會想起這個組長,她說如果沒有她的包容,就沒有今天的阿萊。 於 www.thevalue101.com -

#49.多點包容與體諒.... - 學士雅築社區

管委會的草創初期,其實應該多點包容與體諒。 社區大小事的計畫規範的重責,全都落在少少的幾位委員身上,如,設備的點交,管理基金經費的移轉, ... 於 lohas201003.pixnet.net -

#50.別總是希望對方來體諒你!真正美好的愛情「是不讓另一 - CaVa

能談下去的戀情,真的需要更多的體諒與包容,兩個人性格也必須有一定的成熟度,便不會去吵一些芝麻蒜皮的小事。相反地,我們會去看見對方的辛苦與 ... 於 cava.tw -

#51.【故事】愛情該有的包容與體諒 - 忘川,漂流的人生,真理何在?

限時任務等你來挑戰! 免費下載. Jun 11. 2011 13:39. 【故事】愛情該有的包容與體諒 ... 於 lovesatan5865522.pixnet.net -

#52.心胸豁达不计较得失,懂得包容别人,体谅他人的星座 - 新浪

大家在生活中,会遇到很多事情,不管是开心,难过都有所经历,然而有一些人遇到这些事情,处理方式有着很大不同,有的人会选择包容他人, ... 於 k.sina.cn -

#53.星雲大師《相互體諒》 - 佛弟子文庫

人與人之間,最寶貴的,不是一起吃喝,一起玩樂,一起郊遊,一起戲鬧;人與人之間,要互相體諒、互相信任、互相了解、互相包容,這才是可貴的情誼。 人與人之間的. 於 www.fodizi.tw -

#54.品冠曝夫妻感情維繫秘訣「就是互相包容跟體諒」 - styletc

品冠曝夫妻感情維繫秘訣「就是互相包容跟體諒」 歌手品冠6日出席電台活動擔任10月「hito最大ㄎㄚ」。(圖/Hit Fm聯播網提供). 於 www.styletc.com -

#56.給又又:瞭解、包容、體諒的重要

親愛的又又, 今天馬麻要代替把拔和又又說一說話。 事情是這樣的,要從昨天下午開始說起。 昨天下午,馬麻在公司裡無聊的慌於是就找了姨婆同事聊天姨婆 ... 於 nanami0715.pixnet.net -

#57.人際培養關鍵:包容與體諒! - 財團法人臺北市華書慈善基金會

最後一個單元是「華書品格分享」,大專志工還特別排演了「船夫與教授」的戲劇演出,從這個故事孩子了解到「天生我材必有用」的觀念,包容他人的缺點,學會 ... 於 www.hwashu.org.tw -

#58.聖人懷之 學習體諒與包容,才能理解對立的彼端 - Coursera

聖人懷之──學習體諒與包容,才能理解對立的彼端、照見事情的全貌。 video-placeholder. Loading... 国立台湾大学 · 莊子─姿勢、意識與感情(Zhuangzi─Posture, ... 於 tw.coursera.org -

#59.改變人生想法|張致恒感謝太太體諒包容網上高呼我愛你

張致恒(Steven)去年爆出桃色風波令形象插水,上月度過36歲生日,似乎人變得更加成熟,今日凌晨在社交平台再次多謝太太區燕雯(雯雯)對他的... 於 today.line.me -

#60.互相包容的句子 - 勵志人生網

1、愛情是需要相互包容,不是彼此對立的。 ... 16、愛有多深,包容與體諒就有多深,敢愛的人才敢去包容和體諒他所愛的人。做個善於體諒的人,多給對方時間與空間,做個 ... 於 www.zeelive.com.tw -

#61.夫妻之道在於相互包容,彼此體諒< 感情生活 - 福音站

追求與丈夫具有共同的情趣,體諒丈夫的感情需要和性需要,多用溫情脈脈的方法來解決問題,有時還要有點自我犧牲精神等等。這些都是為了一個目的, ... 於 www.jgospel.net -

#62.愛是包容不是忍耐及恐懼....對你~我是後二者!! - 糖糖娘

二性專家都說..愛是要互相包容,體諒,要溝通感情才會長久....我只想問互相包容的另一個意思是忍耐嗎?? 今天你寫了三封滿滿的信紙給我....你也知道你這6 ... 於 emily651023.pixnet.net -

#63.#愛是包容與體諒| TikTok

正能量素姐N-Nikki #愛是包容與體諒#正能量小姐姐#抖音小助手#我是凍齡素食女王 #愛跳舞愛運動愛生活愛自己 . 在應用程式上獲得完整體驗. 開啟TikTok. 於 www.tiktok.com -

#64.過多的包容與體諒 - 有的過去永遠過不去

們都為了這過人與精湛的演技與劇本,喝采! 那已經是人為的鬼斧神工了。 如果當不成情人我們可以當好朋友。因為尊重包容體諒與愛不夠, ... 於 biyapapaw.pixnet.net -

#65.相互體諒 - 星雲大師

人與人之間,最寶貴的,不是一起吃喝,一起玩樂,一起郊遊,一起戲鬧;人與人之間,要互相體諒、互相信任、互相了解、互相包容,這才是最可貴的情誼。 於 www.masterhsingyun.org -

#66.什麼叫包容?(深度好文) - Sharetify

什麼叫包容? 包容不是委曲求全,不是一直讓步,而是大度,心寬,理解人的難處,體諒人的苦衷,記 ... 於 www.sharetify.com -

#67.包容與體諒 - 痞客邦

包容 與體諒從前有座山,山裏有座廟,廟裏有一個小和尚。這個小和尚對自己的頭腦、學問、智慧還算比較自信。聰明人當然願意和聰明人交流,那確實是一件 ... 於 boktakhk4.pixnet.net -

#68.【志工故事】不完美的個人,才能成就一個互補、體諒和包容的 ...

【志工故事】不完美的個人,才能成就一個互補、體諒和包容的團隊合作. 2015-06-10 16:33:00 發佈 by 善耕365公益媒合平台. 864. #志工服務#國際志工#越南. 於 harvest365.org -

#69.懇請閣下寬宏大量,展現包容與體諒 - 牧羊人的部落格- 痞客邦

... 寫下的心情因任何原因而刪掉,但內容只是個人的心情,並無顧及其它人與事的背景,所以如瀏覽後有任何不安與不快,懇請你要包容與體諒,始終,失去 ... 於 supermoon.pixnet.net -

#70.包容與體諒 @ 1594601942 - 痞客邦

曾經錯過ㄉ,就讓它都過去。 現在擁有的,我會更加珍惜。 現在的一切一切,我心存感謝。 很多的不平衡,在包容與體諒中淡化了。 我想說. 於 love0rz.pixnet.net -

#71.【 包容+體諒】 【 歌詞】共有46筆相關歌詞 - 魔鏡歌詞網

生活總該迎著光亮歌詞愛你的童話歌詞長大的理由歌詞Change 歌詞Now I Gotta Go 歌詞新娘歌詞人生課堂歌詞疼妳的責任歌詞藝術家脾氣(& PNC&9m88) 歌詞長途伴侶歌詞長途 ... 於 mojim.com -

#72.體諒與包容@ 淵德孝道文教經典班 - 隨意窩

、俗語說:「有量就有福」就是在說明包容與體諒的好處。什麼是包容?包容就是:『寬』--寬厚包容,包容對方的過失,體諒對方的心情。體諒就是:『恕』 ... 於 blog.xuite.net -

#73.體諒與包容篇 - 桃子老師的工作小站- 痞客邦

體諒 與包容篇 ... 1.喜達對舞蹈的喜愛,從一而終。 ... 建議三:游泳 結合喜達的興趣跳舞做水上舞蹈 (終於達成協議) 此時喜達是自信的、得意的與大家共享喜悅。 於 qbrt.pixnet.net -

#74.理解包容體諒信任尊重的說說? - 劇多

1、你不知道我在想什麼,我也不知道你要什麼,有時候愛,其實很簡單,懂得珍惜、學會理解、體諒包容,愛情便會長久。 2、寬容不但像溫泉一樣化解人與 ... 於 www.juduo.cc -

#75.寬恕 - 我們不能控制老天爺要不要下雨…

寬恕是對他人的一種體諒、包容與寬大。 寬恕不是遷就,也不是軟弱,而是在修養自己。 我們的心如同一個容器,當愛越來越多的時候,仇恨就會被擠出去,. 於 www.esut.tp.edu.tw -

#76.爱是包容是理解是体谅 - 抖音

抖音为你提供爱是包容是理解是体谅、爱是包容是理解是体谅是什么歌、爱是包容是理解是体谅什么意思等体谅视频信息,帮你找到更多精彩的体谅视频内容! 於 www.douyin.com -

#77.願意包容你 - she.com

愛一個人,會喜歡他的優點,也得包容他的缺點。畢竟人從來沒完美,他有做得不夠好的時候,同樣地,你也會有做得不夠好的時間。 互相體諒、互相包容, ... 於 www.she.com -

#78.學會包容與體諒作文 - 範文集

談包容為題議論文800字談包容重慶市忠縣忠州中學高2016級12班周婷包容是一種高尚的善意,是對人格的尊重,是一種崇高的境界。學會包容,我們的生活才會更加豐富。 於 www.read199.com -

#79.【最美的星星】

在我生命中,她是那麼的燦爛, 每當我失望時,她永遠在我身旁, 每當我跌倒時,她的雙手在我肩上, 每當我犯錯時,她給予包容和體諒, 在我生命中,妳是如此的溫暖, 在我 ... 於 christianstudy.com -

#80.夫妻相處之道—體諒、接納與包容 - 三月的新綠

我覺得關鍵在於彼此的體諒、接納和包容。 以前提過,我是一個容易急躁的人。平日生活只要一切按表操課,我的確就像外表 ... 於 greengreenglacier.blogspot.com -

#81.#感情是互相体谅和包容的hashtag on Instagram • Photos and ...

0 Posts - See Instagram photos and videos from '感情是互相体谅和包容的' hashtag. 於 www.instagram.com -

#82.互相体谅互相包容的句子_头条

头条提供互相体谅互相包容的句子的详细介绍, 在这里您可以详细查阅到互相体谅互相包容的句子的内容, 每天实时更新,最新最全的互相体谅互相包容的句子的资讯一网打尽。 於 www.toutiao.com -

#83.包容与体谅 - 简书

最近因为工作的原因,真正的体会到了包容与体谅,不是别人包容我,而是我包容了别人。 当我决定离开的时候,我已经做好充分的准备与打算, ... 於 www.jianshu.com -

#84.縣長王惠美(中)說,疫苗有限,請鄉親包容體諒 - 台灣華報

〔記者周為政彰化報導〕縣長王惠美今(12)日在防疫說明會上說,疫苗有限,請鄉親包容體諒,共度難關。 王縣長說,今天新增2例,累積確診人數243人, ... 於 www.kingtop.com.tw -

#85.體諒包容友善育兒氛圍 - 奇摩股市

體諒包容 友善育兒氛圍 ... 母親節將至,根據兒盟調查發現,有超過七成的媽媽覺得有孩子就沒有時間且常犧牲睡眠,有近六成的媽媽覺得社會對嬰幼兒不友善,讓 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#86.一个懂得包容体谅我 - 知乎专栏

的人,一个也许并不完美,但懂得珍惜我的人,等一个与我相亲相的人,一个我们相互都喜欢的人。让我们牵手在春风中,去静听鸟语花香,静听每一朵花瓣的 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#87.包容與體諒 - 送子鳥生殖中心

35歲踏入送子鳥的你,因為卵巢功能衰退總共取了八次卵蒐集了幾顆可以植入的胚胎,這麼辛苦卻因為免疫功能不斷的攻擊著胚胎,導致反覆植入失敗,但這次植入調整了抽血監測 ... 於 e-stork.com.tw -

#88.社交生活

以包容和體諒的態度,消解與家庭成員的誤解與衝突. 生活事件:兄弟姐妹事件簿. 價值觀及態度, :, 欣賞、包容、體諒. 於 www.edb.gov.hk -

#89.體諒的英文怎麼說

開放包容體諒的態度,妥善處理。 Fairness , impartiality and compassion in all our dealings 以公正無私和體諒的態度去處事和對人 ... 於 tw.ichacha.net -

#90.這樣愛,讓他離不開你!幸福,從學會包容開始 - 果子傳媒

三、學著忍耐不輕言放棄彼此的關係. 忍耐不是全然承受對方的過錯,無條件接受傷害。忍耐是,在我們和對方 ... 於 www.fruitsmedia.net -

#91.包容與體諒 - 保良局馬錦明中學|

多體諒別人感受,. 多包容彼此的不足,要「三思而後行」,勿讓衝動破壞. 了彼此的情誼和關係! 夕陽下,我與母親的背影拉得好長好長,最後相互. 依偎,緊緊靠 ... 於 www.plkmkmc.edu.hk -

#92.包容、接受、體諒他(她)的一切 - 平淡長久的漫漫路途- 痞客邦

的確要找到一個他(她),完全的愛她(他)的一切是不太可能的,或許連小說裡的情節也難以找尋的到或許最重要的是能夠去包容、接受以及體諒才是重要的如果 ... 於 moon925.pixnet.net -

#93.喜達在跳舞(關於體諒與包容的故事) - 蝦皮購物

書名: 喜達在跳舞作者: 卡瑪.威爾森& 蘇珊.華茲出版: 台灣艾瑪書況: 9成5 新購買喜達在跳舞(關於體諒與包容的故事) 於 shopee.tw -

#94.包容與體諒 - 咪咪的部落格- 痞客邦

所謂的包容與體諒看起來很相近,涵義卻不同不論適當與否只知ㄧ味的包容而讓自己受傷反而失去了體諒對方的心,所以相互受到傷害減輕傷害所要面對與調適 ... 於 mlmichelle.pixnet.net -

#95.搜索结果_体谅和包容分别是什么意思? - 百度知道

请问包容和体量的意思一样吗? 包容=能不计较他人的过失或冒犯。 体谅=能设身处地为别人着想。(如:感同身受)体谅的意思就是 ... 於 zhidao.baidu.com -

#96.有的理由,卻不一定要解釋(你有體諒,包容嗎?)

剛開學,科裡有一位新進老師宣布喜訊,雖然包禮金是看交情,是個人的自由,但是依照慣例很少有不包紅包的。可是這次因為有一資深的老師,並沒有和大家 ... 於 diorsaga.pixnet.net -

#97.包容與體諒

我認為那名男子若能體諒老人主動讓座,又或能包容他只是. 因為巴士轉彎而發生無意的碰撞,便不需勞師動眾,浪費警力,. 並且為司機及乘客造成不便。懂得包容別人的人,心理 ... 於 www.tkpss.edu.hk -

#98.謝謝你曾經的包容和體諒,也許現實跟我們曾有的理想背道而馳

給曾經的我們,謝謝你曾經的包容和體諒,也許現實跟我們曾有的理想背道而馳,但我想,我們仍然會朝著彼此的理想奮鬥,雖然分開,但仍然是希望彼此成為 ... 於 vsco.co -

#99.包容與體諒...... - 彬漢的小窩

包容 與體諒...... · 全站熱搜 · 美食優惠都在痞客邦,快來下載痞客邦APP · 看完文章大家都在問. 於 binhankuo.pixnet.net