劉德華 愛情的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JuSungChul寫的 永遠的哥哥張國榮 和JuSungChul的 永遠的哥哥張國榮(博客來獨家PET雋永珍藏卡組)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自尖端 和尖端所出版 。

國立高雄師範大學 性別教育研究所 蔡麗玲所指導 林柔妤的 臺灣同志電影中的性別再現與性別平等教育意涵 (2020),提出劉德華 愛情關鍵因素是什麼,來自於同志電影、同志教育、性別平等教育、性別刻板印象、性別意識型態。

而第二篇論文東吳大學 中國文學系 謝靜國所指導 曾夢娜的 對唱:解嚴後台灣流行歌詞中的政治與社會 (2019),提出因為有 解嚴後、流行歌詞、國族意識、性別、台北的重點而找出了 劉德華 愛情的解答。

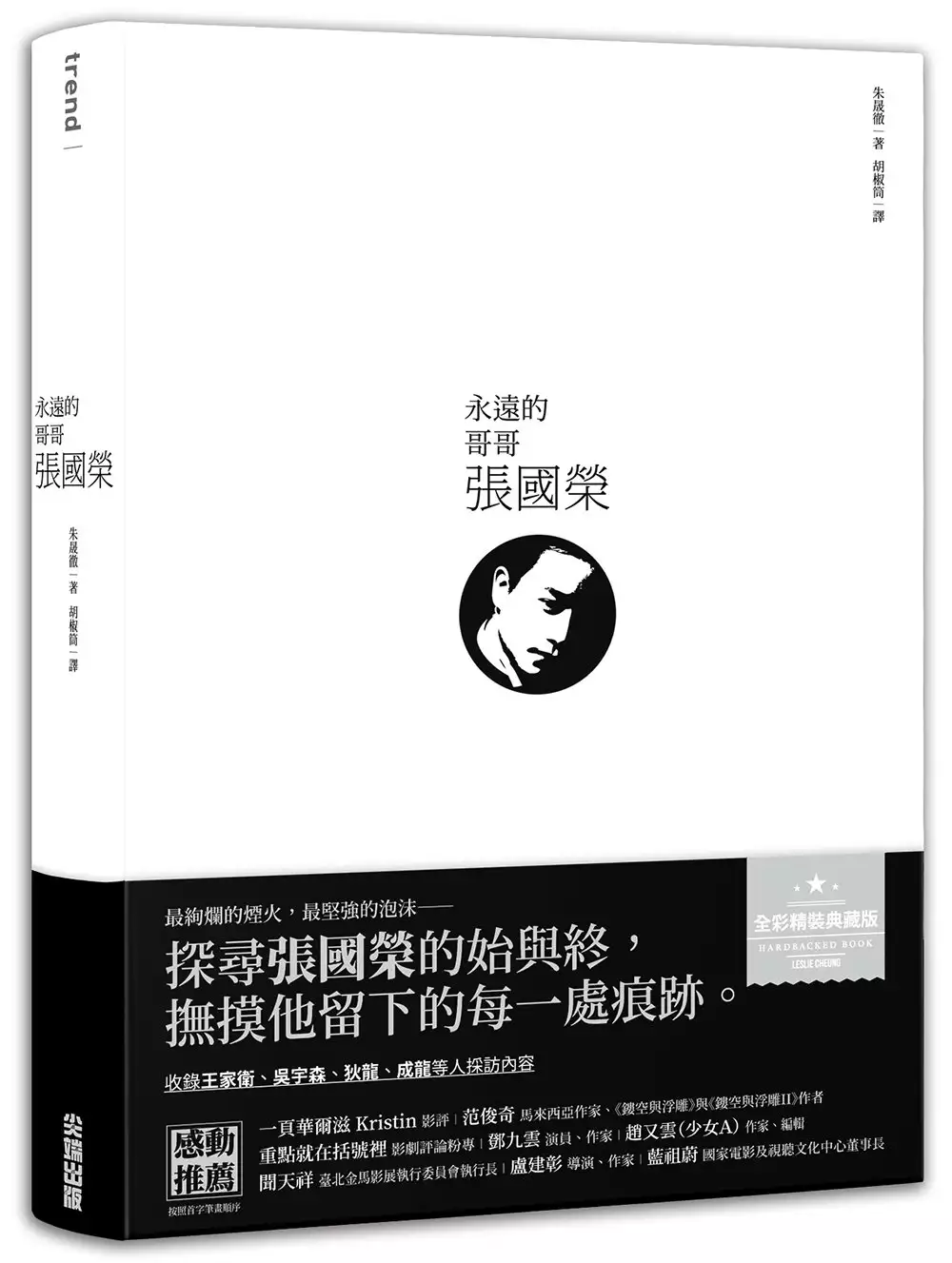

永遠的哥哥張國榮

為了解決劉德華 愛情 的問題,作者JuSungChul 這樣論述:

★全彩精裝典藏版!韓國yes24網路書店讀者近滿分好評! ★收錄逾200張珍貴照片及王家衛、吳宇森、狄龍、譚家明等人之採訪內容。 ★知名電影記者朱晟徹,以電影與張國榮曾合作之人員一同緬懷傳奇巨星張國榮。 最絢爛的煙火,最堅強的泡沫── 永遠的哥哥,張國榮。 ▍多希望幕永不落下──探尋張國榮的始與終,撫摸他留下的每一處痕跡。 「張國榮走後,香港電影圈從正方形變成了三角形。」──吳宇森導演 2003年4月1日,香港電影失去了重要的一部分; 他的離世,象徵著一個時代的落幕。 張國榮(1956年9月12日-2003年4月1日)為香港

流行音樂界和影壇的傳奇巨星及標誌性人物,亦為華人流行文化中最具影響力的人物之一。身兼歌手、作曲家、作詞家、演員與導演等身分的張國榮,為演藝圈多棲發展且最具代表性的藝人之一,他於藝術領域的卓越成就為華人世界帶來深遠且強大的影響,於2010年獲選為CNN「過去五十年聞名全球的五大指標音樂人」與「史上最偉大的25位亞洲演員」。 熱愛且孰悉香港電影的韓國知名電影記者朱晟徹,將從業逾20年間數十次訪港追尋張國榮足跡的珍貴資訊、曾與張國榮合作且關係密切的相關人員訪談,與張國榮的音樂、電影作品交織並串起張國榮的一生。作者在此過程中「學會了如何道再見」,完成此部對哥哥張國榮的致敬之作。本書透過12個關鍵

字帶領讀者重返80年代,追憶張國榮的生活、愛情、電影、歌曲,以及種種幕後鮮少人知的細節。 ▍追憶「永遠的哥哥,張國榮」,他們說── 吳宇森導演: 「在《英雄本色2》裡可以看見子傑的葬禮和畫的遺照。雖然不是照片,但當時的張國榮看到自己的遺照是什麼心情呢?這麼多年過去了,每次想起那時候,我都覺得很對不起他。」 李仁港導演: 「我原本是一個偏好快剪輯的人,但張國榮是那種靜靜地看著,也會覺得很美好的人。所以我沒分鏡,就讓鏡頭一直跟隨著他。」 譚家明導演: 「剪輯《阿飛正傳》時,我徹底被張國榮的演技震懾住了。我似乎明白了為什麼王家衛會被他迷住。」 狄龍: 「

過去從來沒有人誇獎過我的演技,但大家在看過《英雄本色》之後,都對我的演技給予了好評。這都要歸功於國榮。」 成龍: 「哀而不悲,張國榮在我面前一直都是個笑容滿面的弟弟。」 名人推薦 【眾多名人懷念推薦】 一頁華爾滋 Kristin(影評) 范俊奇(馬來西亞作家、《鏤空與浮雕》與《鏤空與浮雕II》作者) 重點就在括號裡(影劇評論粉專) 鄧九雲(演員、作家) 趙又萱(少女A)(作家、編輯) 聞天祥(臺北金馬影展執行委員會執行長) 盧建彰(導演、作家) 藍祖蔚(國家電影及視聽文化中心董事長) 【眾多國際好評推薦】 「我沒有重複寫同一個人的

習慣——特別是被我鏤空與浮雕過的那些人。我總是覺得,既然鏤空的是他們的歲月與經歷,浮雕的是他們的風華與滄桑,一次,其實已經太足夠。但張國榮恐怕是個例外。不論自己重新再寫,抑或別人用心在寫,讀到Leslie,都是一種沈重的安慰——雖然我一度懷疑,他的離去,多少帶著賭氣的成分。讀韓國電影記者朱晟徹寫張國榮,讀到的是他的誠懇與恭敬,循著張國榮活過的軌跡,一一尋訪,細細緬懷,讓張國榮在日漸沒落的香港,驕縱而自負地,再encore一次。」──范俊奇(馬來西亞作家、《鏤空與浮雕》與《鏤空與浮雕II》作者)。 「轉眼十年,張國榮與詹姆斯.狄恩(James Dean)一起成為了象徵永恆青春的代名詞。假使

帶領我們回憶張國榮的人是朱晟徹,那便大可放心地跟隨他,我欣然地與他一起踏上這場追憶張國榮的旅程。」── 柳承完 《柏林諜變》電影導演 「即使時隔多年,張國榮和香港似乎依然存在於我們的心中。朱晟徹如考古學家般探訪了那些街頭小巷,小心翼翼地清去記憶的灰塵,向我們展示出一層層仍舊牽動人心的思念之情。」── 卞英朱 《火車》電影導演 「對於一遍又一遍觀看《英雄本色》長大的我而言,張國榮就是香港電影。香港電影專家朱晟徹四處奔走收集資料,帶我們回顧張國榮過去的時光。想你,張國榮。」── 李勇周 《初戀築夢101》電影導演 「本書中常常會看到私人的情感,以及聞所未聞過的故事。只有真心喜愛香

港電影的人才能呼喚出那些電影的名字,因而可以感受到那份「暫時忘卻」且「剛剛找回」的愛。」── 鄭成日 韓國影評人、《黑色咖啡館》電影導演 「當我輕聲呼喚張國榮這三個字的瞬間,十幾歲時不懂事且令人難為情的回憶便湧上心頭。他吃過的巧克力、風度翩翩的瀏海、穿著內衣站在電風扇前跳舞的小房間,以及身披長長的大衣走過燈光斑駁的夜路,回憶起的一切都讓我心痛。永遠不會老去的他封存了我十幾歲時的記憶。」── 李允正 《咖啡王子1號店》PD 「回首過去沉迷於香港電影的日子,我和朱晟徹都覺得自己欠了香港電影很多東西,心情也莫名地感傷了起來。他的文字就像在與好朋友聊天一樣,會讓人下意識地頻頻點頭,並喃喃自

語道:『對喔、沒錯、是啊、就是這樣。』」── 金慶珠 詩人、劇作家

劉德華 愛情進入發燒排行的影片

#DJ丹尼斯 #夜貓DJ #WOW靠有事嗎

⭐隨時收聽平台:https://linktr.ee/wowcow

⭐歡迎WOW靠粉斗內賞飯吃 http://bit.ly/WowCowDonate

夜貓DJ Dennis踏入廣播圈前,曾在五星級飯店上班

當時的他是「櫃檯殺手」,女同事無一倖免

他還發展出一套換女友的停車理論。

直到這件事之後,才開始懂得愛惜羽毛……

★★★★★★★★★★★★★★★★★

⚡成員有事嗎⚡

🎧最苦阿信妹-吳珊珊🎧

元氣滿滿的妹妹。海峽兩岸、娛樂政商,上山下海、地震颱風….什麼都扛的苦命阿信

😁😁

🎧最強娛樂人-吳小帽🎧 https://www.facebook.com/iamhat2/

乘風破浪的哥哥。平面、電子媒體記者都幹過,經紀、宣傳也沒少

🎧最酷電影人-爆編 翁瑞怡🎧 https://www.facebook.com/PopcornMoviesTW/

知道台灣唯一最多大咖的電影節目【爆米花看電影】,就一定知道爆編!

好萊塢大片唯一指定專訪!全球大咖唯一認明台灣記者!

也歡迎加入募資爆米花 http://popcornmoviestw.soci.vip/

⭐合作洽詢請聯繫:[email protected]

臺灣同志電影中的性別再現與性別平等教育意涵

為了解決劉德華 愛情 的問題,作者林柔妤 這樣論述:

性別平等教育的目標之一是認識同志及友善同志,因此臺灣的同志電影常被用來進行性別平等教育之教學。然而,同志電影是否一定符合性別平等教育之精神,可以毫無疑慮地直接使用呢?本研究從性別平等教育的視角出發,以《十七歲的天空》(2004)、《盛夏光年》(2006)、《刺青》(2007)、《女朋友。男朋友》(2012)、《滿月酒》(2015)及《誰先愛上他的》(2018)六部臺灣同志電影作為分析文本,以高中以上各級學校、社會教育與家庭教育場合為適用對象,旨在探究臺灣同志電影在性別平等教育中的性別平等教育意涵及性別再現。本研究採用文本分析,拆解臺灣同志電影中的情節,藉此探討同志電影中具有的性別平等教育意義

之處,並進一步分析同志電影文本中的性別再現,以釐清臺灣同志電影中所呈現的性別樣貌。本研究發現,同志電影具有正面看見同志之意義。同志電影中角色魅力及引人入勝的情節,均蘊藏著豐富的性別訊息。舉凡人物的描繪、親密關係的建構、家庭關係的書寫、社會關係的描繪等等,都是可用以進行性別平等教育的素材。除了以同志議題結合情感教育及性教育的教學之外,同志電影亦能用來探討臺灣同志運動及同志公民權等性別平等教育的相關議題。但另一方面,本研究也發現,某些同志電影仍然可能藉由編排陽剛氣質與陰柔氣質的階序、呈現刻板化的女性形象,以及再製溫柔母親的樣貌、或展現了厭女的一面。同時,令人感動的溫情化結局也可能弱化同志處境或美化

其所面臨之衝突,進而淡化電影中對同志運動的訴求。因此,本研究認為,同志電影確實具有性別平等教育之價值,然而在觀看同志電影時,仍應持續留心性別刻板印象的再製及潛藏的性別意識型態。在進行性別平等教育時,需轉化其中的負面教材並適時地加以指正,才能藉由同志電影,達成性別平等教育欲消弭性別歧視、尊重性別差異之目標。

永遠的哥哥張國榮(博客來獨家PET雋永珍藏卡組)

為了解決劉德華 愛情 的問題,作者JuSungChul 這樣論述:

★全彩精裝典藏版!韓國yes24網路書店讀者近滿分好評! ★收錄逾200張珍貴照片及王家衛、吳宇森、狄龍、譚家明等人之採訪內容。 ★知名電影記者朱晟徹,以電影與張國榮曾合作之人員一同緬懷傳奇巨星張國榮。 最絢爛的煙火,最堅強的泡沫── 永遠的哥哥,張國榮。 ▍多希望幕永不落下──探尋張國榮的始與終,撫摸他留下的每一處痕跡。 「張國榮走後,香港電影圈從正方形變成了三角形。」──吳宇森導演 2003年4月1日,香港電影失去了重要的一部分; 他的離世,象徵著一個時代的落幕。 張國榮(1956年9月12日-2003年4月1日)為香港

流行音樂界和影壇的傳奇巨星及標誌性人物,亦為華人流行文化中最具影響力的人物之一。身兼歌手、作曲家、作詞家、演員與導演等身分的張國榮,為演藝圈多棲發展且最具代表性的藝人之一,他於藝術領域的卓越成就為華人世界帶來深遠且強大的影響,於2010年獲選為CNN「過去五十年聞名全球的五大指標音樂人」與「史上最偉大的25位亞洲演員」。 熱愛且孰悉香港電影的韓國知名電影記者朱晟徹,將從業逾20年間數十次訪港追尋張國榮足跡的珍貴資訊、曾與張國榮合作且關係密切的相關人員訪談,與張國榮的音樂、電影作品交織並串起張國榮的一生。作者在此過程中「學會了如何道再見」,完成此部對哥哥張國榮的致敬之作。本書透過12個關鍵

字帶領讀者重返80年代,追憶張國榮的生活、愛情、電影、歌曲,以及種種幕後鮮少人知的細節。 ▍追憶「永遠的哥哥,張國榮」,他們說── 吳宇森導演: 「在《英雄本色2》裡可以看見子傑的葬禮和畫的遺照。雖然不是照片,但當時的張國榮看到自己的遺照是什麼心情呢?這麼多年過去了,每次想起那時候,我都覺得很對不起他。」 李仁港導演: 「我原本是一個偏好快剪輯的人,但張國榮是那種靜靜地看著,也會覺得很美好的人。所以我沒分鏡,就讓鏡頭一直跟隨著他。」 譚家明導演: 「剪輯《阿飛正傳》時,我徹底被張國榮的演技震懾住了。我似乎明白了為什麼王家衛會被他迷住。」 狄龍: 「

過去從來沒有人誇獎過我的演技,但大家在看過《英雄本色》之後,都對我的演技給予了好評。這都要歸功於國榮。」 成龍: 「哀而不悲,張國榮在我面前一直都是個笑容滿面的弟弟。」 眾多國際好評推薦 「我沒有重複寫同一個人的習慣——特別是被我鏤空與浮雕過的那些人。我總是覺得,既然鏤空的是他們的歲月與經歷,浮雕的是他們的風華與滄桑,一次,其實已經太足夠。但張國榮恐怕是個例外。不論自己重新再寫,抑或別人用心在寫,讀到Leslie,都是一種沈重的安慰——雖然我一度懷疑,他的離去,多少帶著賭氣的成分。讀韓國電影記者朱晟徹寫張國榮,讀到的是他的誠懇與恭敬,循著張國榮活過的軌跡,一一尋訪,細細緬懷,

讓張國榮在日漸沒落的香港,驕縱而自負地,再encore一次。」──范俊奇(馬來西亞作家、《鏤空與浮雕》與《鏤空與浮雕II》作者)。 「轉眼十年,張國榮與詹姆斯.狄恩(James Dean)一起成為了象徵永恆青春的代名詞。假使帶領我們回憶張國榮的人是朱晟徹,那便大可放心地跟隨他,我欣然地與他一起踏上這場追憶張國榮的旅程。」── 柳承完 《柏林諜變》電影導演 「即使時隔多年,張國榮和香港似乎依然存在於我們的心中。朱晟徹如考古學家般探訪了那些街頭小巷,小心翼翼地清去記憶的灰塵,向我們展示出一層層仍舊牽動人心的思念之情。」── 卞英朱 《火車》電影導演 「對於一遍又一遍觀看《英雄本色

》長大的我而言,張國榮就是香港電影。香港電影專家朱晟徹四處奔走收集資料,帶我們回顧張國榮過去的時光。想你,張國榮。」── 李勇周 《初戀築夢101》電影導演 「本書中常常會看到私人的情感,以及聞所未聞過的故事。只有真心喜愛香港電影的人才能呼喚出那些電影的名字,因而可以感受到那份「暫時忘卻」且「剛剛找回」的愛。」── 鄭成日 韓國影評人、《黑色咖啡館》電影導演 「當我輕聲呼喚張國榮這三個字的瞬間,十幾歲時不懂事且令人難為情的回憶便湧上心頭。他吃過的巧克力、風度翩翩的瀏海、穿著內衣站在電風扇前跳舞的小房間,以及身披長長的大衣走過燈光斑駁的夜路,回憶起的一切都讓我心痛。永遠不會老去的他封

存了我十幾歲時的記憶。」── 李允正 《咖啡王子1號店》PD 「回首過去沉迷於香港電影的日子,我和朱晟徹都覺得自己欠了香港電影很多東西,心情也莫名地感傷了起來。他的文字就像在與好朋友聊天一樣,會讓人下意識地頻頻點頭,並喃喃自語道:『對喔、沒錯、是啊、就是這樣。』」── 金慶珠 詩人、劇作家 眾多名人懷念推薦 一頁華爾滋 Kristin(影評) 范俊奇(馬來西亞作家、《鏤空與浮雕》與《鏤空與浮雕II》作者) 重點就在括號裡(影劇評論粉專) 鄧九雲(演員、作家) 趙又雲(少女A)(作家、編輯) 聞天祥(臺北金馬影展執行委員會執行長) 盧建彰(導演、作家)

藍祖蔚(國家電影及視聽文化中心董事長)

對唱:解嚴後台灣流行歌詞中的政治與社會

為了解決劉德華 愛情 的問題,作者曾夢娜 這樣論述:

本研究在社會變遷的大框架下,以台灣解嚴後的流行歌曲,包括國語、台語、客語、原住民語言歌曲的歌詞和部分MV為文本分析對象,綜合運用形象學、媒介學與跨學科研究考察解嚴後流行音樂中的國族與族群意識、性別意識以及都市(台北)敘事。解嚴後,台灣流行樂壇興起新台語歌運動,積極加入台灣化的浪潮。福佬人在新台語歌謠中頌揚福佬族群的歷史、文化和生命經驗。這啟發了原住民和客家族群,他們也紛紛創作流行歌曲發展族群想像。台灣意識空前發展。然而,進入新世紀,為了迎合中國大陸市場,台灣主流樂壇刮起具有「泛華人意識」的「中國風」。至於1990年代新台語歌運動累積的巨大能量進入新世紀後則被獨立樂團接收,他們堅持台語創作、挖

掘在地文化、紀錄在地經驗。另外,解嚴後台灣流行歌曲一方面通過舊手段(性別氣質、性別角色與空間的定型)來鞏固異性戀父權秩序;另一方面又呼應性別平權運動,書寫自主意識崛醒的女人、不夠man的男人以及同志的婚戀故事來解構異性戀父權體制。最後,解嚴後台灣流行歌曲中的台北敘事一方面延續60年代開啟的「流浪」主題,聚焦外地人的思鄉之情和無助茫然;另一方面,隨著市民團體對都市空間規劃的積極參與發展出「在地人之聲」,通過權力地景、消費地景、情慾地景的呈現提醒聽眾空間是社會的產物,並通過佔領、城市漫步和「假髮」的日常空間實踐展示都會人的主動性。