劉德華母親的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡崇達寫的 皮囊 可以從中找到所需的評價。

國立高雄師範大學 性別教育研究所 蔡麗玲所指導 林柔妤的 臺灣同志電影中的性別再現與性別平等教育意涵 (2020),提出劉德華母親關鍵因素是什麼,來自於同志電影、同志教育、性別平等教育、性別刻板印象、性別意識型態。

而第二篇論文國立暨南國際大學 諮商心理與人力資源發展學系終身學習與人力資源發展研究所 吳明烈 博士所指導 裴氏娥的 越南大學生佛教信奉歷程之研究 以順化醫藥大學為例 (2017),提出因為有 佛教、大學生佛教信奉、順化醫藥大學的重點而找出了 劉德華母親的解答。

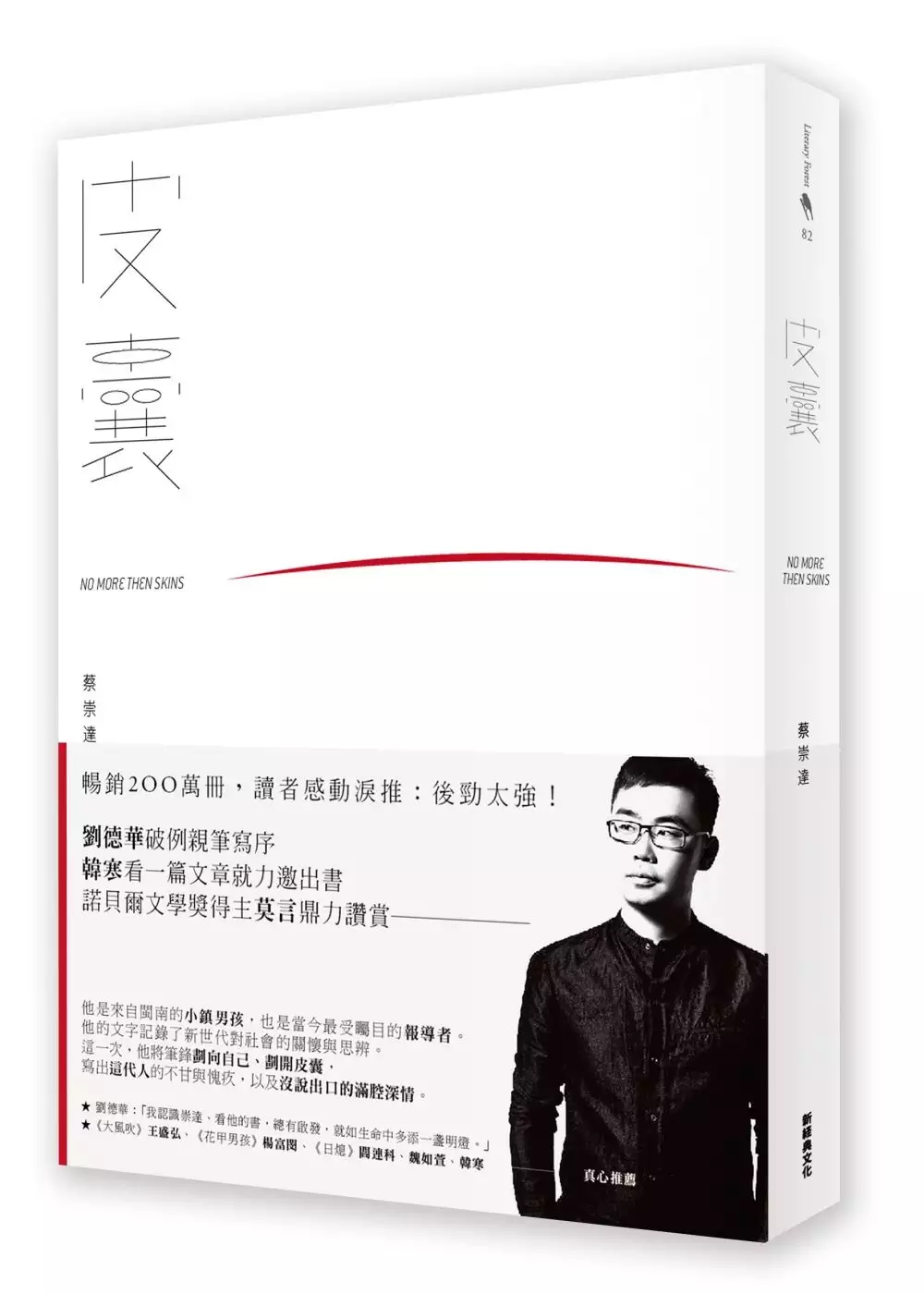

皮囊

為了解決劉德華母親 的問題,作者蔡崇達 這樣論述:

暢銷200萬冊,讀者感動淚推:後勁太強! 劉德華破例首次親筆寫序 韓寒看一篇文章就力邀出書,擔綱主編 《花甲男孩》作者楊富閔、諾貝爾文學獎得主莫言 動容力薦── 他是來自閩南的小鎮男孩,也是當今最受矚目的報導者, 他的文字記錄了新世代對社會的關懷與思辨。 這一次,他將筆鋒劃向自己、劃開皮囊, 寫出這代人的不甘與愧疚,以及沒說出口的滿腔深情。 ★改編電影籌備中,劉德華備受感動:「我認識崇達、看他的書,總有啟發,就如生命中多添一盞明燈。」 ★王盛弘、阿來、莫言、張大春、楊富閔、閻連科、魏如萱、韓寒──兩岸三地創作人齊聲推薦 ★「把這本書當做一個皮囊,打開它,看看裡面

一個個被遺忘在年少時間裡的魂靈,以及那些我們始終要回答的問題。」──作者 蔡崇達 曾經,他與無常的命運搏鬥、守著注定失敗的幻象也不怕; 如今,他背著一個個不凡的生命故事,走出依賴大半生的尋常風景,只為能再次回頭看── 8個推動時代的小人物群像,14則動人心弦的真實故事 因為用力活過,更明白人生中各種溫柔與捨得。 坐落在閩南泉州的海口小鎮,是作者蔡崇達的家。自小家境貧困,三餐配菜是母親凌晨去市場撿別人剩下的;二樓房間那個上鎖的木抽屜裡,藏著能與世界告別的老鼠藥。高中時,父親中風半身癱瘓,母親一肩扛起這個四口之家。為了分擔家計幫父親治病,戀家的蔡崇達即使不捨,仍決心離開家鄉

,前往北京打拚。 「我覺得這世上最美妙的風景,就是一個個奇特的人。」在艱困的生活中,仍懷抱對人的熱誠與理想,蔡崇達進入了媒體圈。日以繼夜的工作磨練,讓他27歲當上《GQ》中國版報導總監,是當時全球17國版本中最年輕者;之後,他以一則20歲死刑犯的專題報導〈審判〉引爆全國熱議,他寫出年輕世代面對社會更寬廣的眼光與關懷,以及更多角的思辨能力,奠下在主流媒體的地位。然而,此時的他並不快樂。因為當他全心投入工作、準備讓父親出國治病時,生病的父親卻突然從他人生退場了。父親過世好些年,他只要看到拄著拐杖的人就忍不住落淚;對於父親,蔡崇達心裡始終藏著一份無法言述的愧疚…… 最不凡的故事,往往藏在

最尋常的風景裡── 蔡崇達30歲時,在英國參訪一個以生死為題的展覽,他頓時醒悟,自己多年來對父親無解的愧疚,其實來自他從沒好好把握瞭解父親的機會。於是,他又開始書寫;只是這一次,他將筆鋒對準自己,決心往內心深處去挖、去探。在一次又一次、反覆不斷碰觸內心傷口的疼痛下,《皮囊》誕生了。 「這些人物都是讓我耿耿於懷的人物,這些事都是讓我耿耿於懷的事。」蔡崇達回憶道,他是在寫〈母親的房子〉的時候,才真正看見、並理解母親那永遠說不出口的愛;在寫〈皮囊〉時,才明白阿太試圖留給他的最好的遺產;在寫〈我的神明朋友〉時,才知道人需要多大的幫助才能從情感的巨大衝擊中逃脫。同時,我們也能在〈阿小與阿小〉

裡看見,走往理想未來的路上需要歷經多少曲折與不堪;在〈厚朴〉裡恍然大悟,能確切抵達夢想的,不是不顧一切投入想像的狂熱,而是務實、謙卑,甚至連自己都看不起的可憐的隱忍……蔡崇達所描繪的一切,不僅是他最私密的回憶與情感,也正是我們日日見到的真實人生。 14則動人心弦的真實故事,為想家的你與我而寫── 本書收錄〈皮囊〉、〈母親的房子〉、〈殘疾〉、〈重症病房裡的耶誕節〉、〈我的神明朋友〉、〈張美麗〉、〈阿小和阿小〉、〈天才文展〉、〈厚朴〉、〈我們始終要回答的問題〉、〈回家〉等十多篇真實故事。 蔡崇達無畏而真誠的人生自白,牢牢抓住我們每個人心中對「家」的那份複雜情感:曾經,我們一心只想

逃離、想展翅高飛證明自己;如今,當我們身處過去發光的彼岸,才發現,只有家,是我們唯一想望的依靠。因此他說:「《皮囊》講的就是回家,不只是回地理位置上的家,而是希望每個人都能找到所謂內心安處即為家。寫作就是回到自己的內心,把原來內心恐懼的問題慢慢化解,和這個世界和解。這樣一來,內心自在了,就是回家了。」 好評推薦 Amazon編輯一致推薦: 「《皮囊》的閱讀體驗出人意料、動人心魄。現代八○後作家都在寫什麼,我們心裡有數:虐心愛情、穿越玄幻、心靈雞湯……能有幾個,敢實實在在地把筆鋒對準自己,對準家人,對準那些困窘、苦難、鄉土、家園,一刀刀刻下去?蔡崇達做到了。 「這個小鎮出身的年輕

作者,從骨頭裡摳出一段段故事,描繪出一個個立體又真實的親友,還原出一個海水味和泥土味交織的生動家園──閩南。我們看到屋子面臨搬遷拆解,而父母還在用盡最後的力量為它添磚加瓦;我們看到被疾病和貧窮折磨得傷痕累累的家庭,如何在陰陽兩隔的思念中與摯愛相守。這本書將帶你重新認識家鄉、認識他人,甚至認識生命。當你看完,一定會像我一樣,震撼地久久、久久無法言語。」 影帝 劉德華:「看崇達敞開皮囊,感性分陳血肉人生,會不自覺卸下日常自甘冷漠的皮囊,感同身受。因為當中,都有著普通人就會有的閱歷或感悟,所以共鳴。我認識崇達、看他的書,總有啟發,就如生命中多添一盞明燈。」 作家 韓寒:「我會將這本書帶上

旅途,在每個靜謐陌生的夜晚拿出來慢慢看。這本書他寫了很久,我希望自己能讀更久。慢一些,不爭一些,也許得到更多,到達更快。」 文學評論家 李敬澤:「比起生活、比起皮囊、比起心,文學是輕的。蔡崇達寫得不太好的時候,還會有一點生澀的文藝腔,但當他全神貫注全力以赴時,他不文藝了,他站在這裡,艱難地捫心而說。——這時,他只是一個歷盡滄桑的少年。」 媒體人 白岩松:「他不寫遙遠的世界與遠方的別人,而是在自省中退回到內心,真正直視我們需要共同面對的問題。」 作家 閻連科:「《皮囊》那麼堅定地走向自我、他人、回憶和當下,使這種新生的『非虛構』寫作的林地裡,又兀自展現這麼一片完全與眾不同、可讀

可思、獨具樣貌的林木來。」 ◎作者撕開回憶,毫不掩飾善與惡地寫下這回憶之書。我終究是感性的,讀到作者病中的父親、固執堅強的母親、執拗而具有啟示力量生活態度的阿婆,唯以淚相對。 從作者客觀、理智、細緻的回憶中,滲透著這樣的道理,什麼樣的生活並不那麼重要,痛苦和幸福也都不那麼重要,靈魂的清澈和滿足或許才是最重要的。──讀者 菲兒 ◎寫家鄉,寫父親,寫小鎮,寫的見血見肉的。寫出了那種對生命本身的焦灼感,是到我們這個年紀的人共同要面對的問題。──讀者 顏小獸 ◎很多人都有膽魄對外面對敵人,但是鮮有人有膽魄對內面對家庭。──讀者 treasure劉土呆 ◎一旦開始讀,就無法停下來

。他真的會把你引向曾經,故人、故鄉,喜樂、傷痛。因歲月稀釋而鈍化的觸覺,在不經意間驟然蘇醒,真實到壓抑,壓抑到豁然開朗,然後直面真實的自己。第一篇懷念太婆的《皮囊》,真叫人哭到停不下來。──讀者 nick ◎近年來看過的唯一不負盛名的生活隨筆。說人話,講人事,並沒那麼容易。我很高興自己能與他感同身受,很高興能遇到這樣一本書,很高興有一個人願意以這樣一種冒險的方式來面對自己,把自己的前半生寫下來……這其中必定經歷許多取捨和自省,沒經歷過的人很難明白。──讀者 瑪麗金 作者簡介 蔡崇達 1982年5月27日生,閩南人,新生代媒體人、作家、創業家。16歲時獲全國創新作文大賽一等

獎,接續任職於《新週刊》、《三聯生活週刊》等。24歲時擔任《週末畫報》新聞版主編,27歲時出任《GQ》中國版報導總監,是全球17國版本中最年輕者。之後以一則20歲死刑犯的專題報導〈審判〉引爆全國熱議,奠下在主流媒體的地位。 曾擔綱《中國新聞週刊》執行主編、「南方國際文學週」聯合發起人,多次獲得《南方週末》年度致敬、亞洲出版協會特別報導大獎,曾任CCTV紀錄片頻道文學顧問,負責汶川地震專題紀錄片策劃與撰稿工作,並與白岩松合作《岩松看美國》系列節目。 2014年底出版個人第一部作品《皮囊》,寫小鎮男孩的家鄉故事,暢銷200萬冊。2016年與知名設計師及實業家合作,創辦「立體出版社」:M

AGMODE名堂,經營服飾品牌、藝文活動,開啟跨界整合新型態。 編者按──韓寒 推薦序:生命中多添一盞明燈──劉德華 自序:走向自己內心,是通往他人內心最快的路徑──蔡崇達 〈皮囊〉 那年我剛上小學一年級,很不理解阿太冰冷的無情。幾次走過去問她,阿太你怎麼不難過?阿太滿是壽斑的臉,竟輕微舒展開,那是笑——「因為我很捨得。」 〈母親的房子〉 母親很緊張地用力捏著那卷錢,臉上憋成了紅色,像是戰場上在做最後攻堅宣言的將軍。「這附近沒有人建到四樓,我們建到了,就真的站起來了。」 〈殘疾〉 他躺在地上,掙扎著要爬起來。我衝上前要扶起他,他顯然還有怒氣,一把把我推開。繼續一個

人在那掙扎,掙扎,終於癱坐在那地方了。 〈重症病房裡的耶誕節〉 母親交代要買父親最喜歡的滷鴨,雖然他不能吃,但讓他看著都好。但我突然想,不能買給他,而是買了他最不喜歡吃的魚片和蔬菜…… 〈我的神明朋友〉 「每一種困難,都有神靈可以和你分擔、商量。」母親就此願意相信有神靈了,「發覺了世界上有我一個人承擔不了的東西,才覺得有神靈真挺好的。」 〈張美麗〉 張美麗的故事在學校大受歡迎。據說,她本來是個乖巧美麗的女人;據說,她喜歡上一個跟著輪船來這裡進貨的外地男人…… 〈阿小和阿小〉 香港阿小就像被接走的外星人,理性的我早判定,他和我是兩個時空的人……只有一個人,提醒著香港阿小的存在——我家前面

那個阿小。 〈天才文展〉 他的臉通紅通紅,幾乎可以看到皮膚下的血液在沸騰。我睜大眼睛看著他,那一刻,我甚至覺得,他已經是個偉大的人了。 〈厚朴〉 不合時宜的東西,如果自己虛弱,終究會成為人們嘲笑的對象;但有力量了,或堅持久了,或許反而能成為眾人追捧的魅力和個性——讓我修正自己想法、產生這個判斷的,是厚朴。 〈我們始終要回答的問題〉 或許,生活就是張這樣的問卷,你沒有回答,它會一直追問下去,而且你不回答這個問題,就永遠看不到下一個問題。 〈回家〉 我知道那種舒服,我認識這裡的每塊石頭,這裡的每塊石頭也認識我;我知道這裡的每個角落,怎麼被歲月堆積成現在這樣的光景,這裡的每個角落也知道我,如

何被時間滋長出這樣的模樣。 〈海是藏不住的〉 那龐大的東西還一直在漲落著,而且永遠以光亮、聲響在召喚。 〈願每個城市都不被閹割〉 中國近代的城市不是長出來的、不是培植出來的、不是催生出來的,而是一種安排……生長在這樣環境裡的人,除了維護秩序或者反抗秩序,似乎也難接受第二層次的思維了。 〈火車伊要開往叨位〉 其實我並不願意旅行,其實我更願意待在一個地方,守著我愛著的人,生根發芽。 後記:我想看見每一個人 推薦序 生命中多添一盞明燈 認識崇達僅三兩年吧,懂他真誠,因為有過幾次掏心詳談,知他能寫,卻沒有機會真正看過他的文章,直至崇達送我這書。 打開《皮囊》,讀到崇達果然

文如其人的真摯,坦蕩蕩的自然自白成長經歷,沒有掩飾凡人難免的喜、怒、哀、樂、貪、嗔、癡,所以很真。 視人生無常曰正常,或許是頓悟世情,也可能是全心冷漠以保持事不關己的距離,自我保護;看崇達敞開皮囊,感性分陳血肉人生,會不自覺卸下日常自甘冷漠的皮囊,感同身受,因為當中,都有著普通人就會有的閱歷或感悟,所以共鳴。凡塵俗世,誰不是普通人? 人生際遇的好與壞,關鍵往往在於生命裡碰到甚麼人,只要能對你有所啟發,都是明燈。崇達的《皮囊》裡,有的是對他成長中有所啟發的人,造就了他步步達成目標的人生; 我認識崇達、看他的書,總有啟發,就如生命中多添一盞明燈。 劉德華 母親的房子母親還是決定要把

房子修建完成,即使她心裡清楚,房子將可能在半年或者一年後被拆遷掉。這個決定是在從鎮政府回家的路上做的。在陳列室裡,她看到那條用鉛筆繪製的、潦草而彆扭的線,像切豆腐一樣從這房子中間劈開。她甚至聽得到聲音。不是「劈里啪啦」,而是「哐」一聲。那一聲巨大的一團,一直在她耳朵裡膨脹,以至於在回來的路上,她和我說她頭痛。她說天氣太悶,她說走得太累了,她說冬天乾燥得太厲害。她問:「我能歇息嗎?」然後就靠著路邊的一座房子,頭朝向裡面,用手掩著臉不讓我看見。我知道不關天氣,不關冬天,不關走路的事情。我知道她在那個角落拚命平復內心的波瀾。這座四層樓的房子,從外觀上看,就知道不怎麼舒適。兩百平方米的地皮,朝北的前一

百平方米建成了四層的樓房,後面潦草地接著的,是已經斑斑駁駁的老石板房。即使是北邊這占地一百平方米的四層樓房,也可以清楚地看到,是幾次修建的結果:底下兩層是朝西的坐向,還開了兩個大大的迎向道路的門——母親曾天真地以為能在這條小路做點小生意,上面兩層卻是朝南的坐向,而且,沒有如同一二層鋪上土黃色的外牆瓷磚,磚頭和鋼筋水泥就這樣裸露在外面。每次從工作的北京回到家,踏入小巷,遠遠看到這奇怪的房子,總會讓我想起珊瑚——一隻珊瑚蟲拚命往上長,死了變成下一隻珊瑚蟲的房子,用以支持牠繼續往上長。牠們的生命堆疊在一起,物化成那層層疊疊的軀殼。有一段時間,遠在北京工作累了的我,習慣用GOOGLE地圖,不斷放大、放

大,直至看到老家那屋子的輪廓。從一個藍色的星球不斷聚焦到這個點,看到它彆扭地窩在那。多少人每天從那條小道穿過,很多飛機載著來來往往的人的目光從那兒不經意地掠過,它奇怪的模樣甚至沒有讓人注意到,更別說停留。還有誰會在乎裡面發生的於我來說撕心裂肺的事情。就像生態魚缸裡的珊瑚礁,安放在箱底,為那群斑斕的魚做安靜陪襯,誰也不會在意渺小但同樣驚心動魄的死亡和傳承。

劉德華母親進入發燒排行的影片

二十歲的 #林愷鈴(Ashley)盡得媽媽 #龔慈恩 真傳,外貌標致,氣質出眾,被譽為「#最美星二代」,Ashley卻謙稱不覺自己是美女,所以沒有壓力。現時就讀香港大學建築系三年級的她,一六年簽約 #杜琪峯 公司成為旗下藝人,工作機會不絕,最近更首次接觸影壇,與 #劉德華 拍攝電影《#熱血合唱團》,她自言是個工作狂,很享受不停開工的樂趣。 全文:https://bit.ly/33mFXn2

-----------------------------------------------------------------------------------------

明周娛樂 https://www.mpweekly.com/entertainment/

https://www.instagram.com/entertainment.mpw

明周文化 https://www.mpweekly.com/culture/

想食明周 https://www.facebook.com/foodiempw/

INNER https://www.facebook.com/innermpw/

https://www.instagram.com/in__ner

臺灣同志電影中的性別再現與性別平等教育意涵

為了解決劉德華母親 的問題,作者林柔妤 這樣論述:

性別平等教育的目標之一是認識同志及友善同志,因此臺灣的同志電影常被用來進行性別平等教育之教學。然而,同志電影是否一定符合性別平等教育之精神,可以毫無疑慮地直接使用呢?本研究從性別平等教育的視角出發,以《十七歲的天空》(2004)、《盛夏光年》(2006)、《刺青》(2007)、《女朋友。男朋友》(2012)、《滿月酒》(2015)及《誰先愛上他的》(2018)六部臺灣同志電影作為分析文本,以高中以上各級學校、社會教育與家庭教育場合為適用對象,旨在探究臺灣同志電影在性別平等教育中的性別平等教育意涵及性別再現。本研究採用文本分析,拆解臺灣同志電影中的情節,藉此探討同志電影中具有的性別平等教育意義

之處,並進一步分析同志電影文本中的性別再現,以釐清臺灣同志電影中所呈現的性別樣貌。本研究發現,同志電影具有正面看見同志之意義。同志電影中角色魅力及引人入勝的情節,均蘊藏著豐富的性別訊息。舉凡人物的描繪、親密關係的建構、家庭關係的書寫、社會關係的描繪等等,都是可用以進行性別平等教育的素材。除了以同志議題結合情感教育及性教育的教學之外,同志電影亦能用來探討臺灣同志運動及同志公民權等性別平等教育的相關議題。但另一方面,本研究也發現,某些同志電影仍然可能藉由編排陽剛氣質與陰柔氣質的階序、呈現刻板化的女性形象,以及再製溫柔母親的樣貌、或展現了厭女的一面。同時,令人感動的溫情化結局也可能弱化同志處境或美化

其所面臨之衝突,進而淡化電影中對同志運動的訴求。因此,本研究認為,同志電影確實具有性別平等教育之價值,然而在觀看同志電影時,仍應持續留心性別刻板印象的再製及潛藏的性別意識型態。在進行性別平等教育時,需轉化其中的負面教材並適時地加以指正,才能藉由同志電影,達成性別平等教育欲消弭性別歧視、尊重性別差異之目標。

越南大學生佛教信奉歷程之研究 以順化醫藥大學為例

為了解決劉德華母親 的問題,作者裴氏娥 這樣論述:

摘要本研究旨在以順化醫藥大學學生為例,探究越南大學生佛教信奉之歷程,採質性訪談的方式,訪談對象為皈依佛教五年以上並有參加過各種佛教活動的順化醫藥大學在校生。研究者研究目的有四項:一、探討越南大學生佛教信奉的緣起與動機;二、探究越南大學生佛教信奉的過程及方式:三、分析越南大學生佛教信奉所面臨問題及因應途徑;四、 瞭解越南大學生佛教信奉之影響。透過八位大學生之佛教信奉背景與過程, 進行越南大學生佛教信奉緣起與動機之分析、越南大學生佛教信奉的過程及方式之分析、越南大學生佛教信奉所面臨問題及因應途徑之分析、越南大學生佛教信奉之影響之分析。依據研究目的,綜合資料之蒐集、分析與詮釋,所得結論歸納如下:一

、越南順化醫藥大學學生佛教信奉緣起頗受學佛家庭、親族、朋友與傳統之影響,或因特定事件使,其本身對佛教有所喜愛與好奇,遂想來探究、學習、研究 。二、越南順化醫藥大學學生佛教信奉動機相當多元,包含學習處理壓力,促進自我理解、慈悲平等、感恩知恩而孝順父母、建立人脈關係、善盡社會的責任,主要在於身心靈培養與能為社會服務。三、越南順化醫藥大學學生佛教信奉之過程,初學佛為一開始受到家庭信仰影響,再來逐漸受到環境影響與自主要求身心靈成長,將信奉成為目標,慢慢在大學學佛時,到瞭解佛教的價值觀,學習心靈上的解壓,以致愈發虔誠。四、越南順化醫藥大學學生佛教信奉之方式是藉由自我默念佛號,靜坐禪修、及遵守蔬食戒律,及

透過參加各種佛教活動,等各種方式來實踐信奉。五、越南順化醫藥大學學生佛教信奉面臨問題在於蔬食之飲食困難及參與參與修行活動之困難。六、越南順化醫藥大學學生生佛教信奉因應途徑為默然自修,佛法時時在心中,且努力修正自己的身心、語氣、行為的偏差,積極提升聞、思、修,從佛法的聽聞、法義的反思加上身體力行的實修實證,以求突破困境。七、越南順化醫藥大學學生佛教信奉個人之影響就學會改善觀念提昇身心靈成長,學會改善行為提高個人素質、品格,改善人際關係,感受到生活完美,學會改善生活影響家人與朋友建立正確信仰的觀念。八、越南順化醫藥大學學生佛教信奉家庭之影響就是延續家庭的感情,承繼祖先香火,奉養父母親,促進兄弟姐妹

和諧,共同信奉學習,並分享佛教教育之實行。九、越南順化醫藥大學學生佛教信奉對社會之影響在於促使學生盡其本分,培養其熱心踏實與信任可靠的人格,並影響其朋友培養正確的信仰觀念,進而促進「助人」與「救人」等社會服務。關鍵字:佛教,大學生佛教信奉,順化醫藥大學