前衛生署長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張睿智,凃心怡寫的 拉動命運的心弦:心臟外科醫養成記 和楊志良的 生存革命都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【錯誤】網傳「轉傳中華民國衛福部前部長-楊志良的建議也說明:

這兩本書分別來自經典雜誌出版社 和時報所出版 。

嘉南藥理大學 醫務管理系 張碩芳、陳惠芳所指導 蔡佳臻的 以推拉模式探討醫療知識外包之可行性 (2014),提出前衛生署長關鍵因素是什麼,來自於醫療知識外包、推拉模式、醫療知識特性、深度訪談。

而第二篇論文嘉南藥理大學 醫務管理系 翁瑞宏、郭彥宏所指導 方素秋的 探討醫院歷經策略聯盟與併購對其經營績效的影響- 以南部某地區醫院為例 (2013),提出因為有 策略聯盟、併購、經營績效、醫院、合作策略的重點而找出了 前衛生署長的解答。

最後網站最高法院檢察署特別偵查組偵辦前衛生署長楊志良涉嫌則補充:二、承辦檢察官經向衛生署調閱相關公文及傳喚相關證人,. 查證如下:. (一)衛生署前於92 年12 月間即針對以冬蟲夏草菌絲. 體為原料之食品管理原則,訂有管理原則(下稱92.

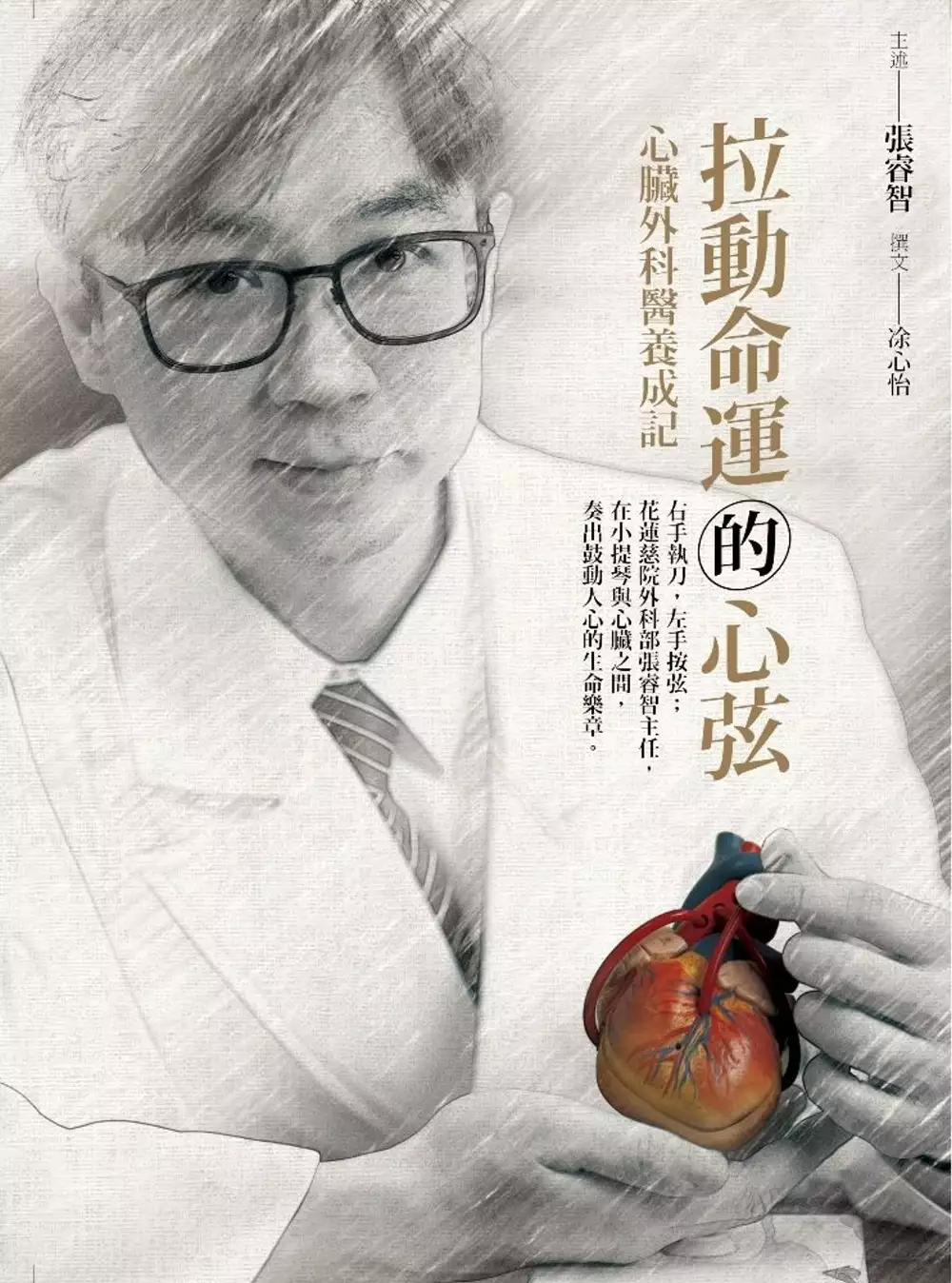

拉動命運的心弦:心臟外科醫養成記

為了解決前衛生署長 的問題,作者張睿智,凃心怡 這樣論述:

右手執刀,左手按弦; 花蓮慈院外科部張睿智主任, 在小提琴與心臟之間, 奏出鼓動人心的生命樂章。 ★慈濟大學醫學系第二屆畢業生,美國杜克大學博士,專長心臟外科 ★高中時期迷失自我的鬱鬱少年,如何以中段成績進入慈大醫學系?如今成為一名執刀熟稔的心臟外科年輕醫生? 他的執刀技術冷靜、迅速,有如「怪醫黑傑克」, 對病人及家屬卻噓寒問暖、視病猶親; 他會為了病人打架、陪伴患者哭泣, 像是相識已久的家庭醫生一般…… 面對一路坎坷卻又備受支持的人生、求學與習醫過程, 他只能不顧一切地奮力匍匐前進! 這是一部交織著歡笑與淚水的心臟外科醫養成記。 閱讀張睿智主任

求學以來的生命歷程, 亦能了解慈大醫學系所培養出的醫者風範。 張睿智醫師將這段出書歷程視為一把協助自己與不堪過往和解的鑰匙。他藉由與撰文者談起往事,再透過她的文筆書寫成冊,在細讀校對文稿的過程中,一次次地打開心門:那段不願回憶的高中生活、處處碰壁且挫折不斷的美國求學過程,以及那些沒能救起來的病人……這些人生走過、經歷過的故事,讓他再一次省思,也深刻地體悟到:自己既然因為「好運」才能成為心臟外科醫師,更應該全心奉獻自己;即使最後還是沒有辦法開智慧、理解生死,對於生與死的解答,卻能夠更靠近一步。透過他的分享,也讓讀者了解到,慈大醫學系及慈濟醫院所孕育、培養出來的醫者風範。 醫界好評

患者感佩 在與他面談的過程中,直覺不斷告訴我,小睿很適合當醫生,因為他的心既柔軟又堅強──對醫學有堅定熱情的心,對病人有愛心。──李明亮•前衛生署長、慈濟大學創校校長 創新與開發是外科醫師進步的驅動力,這是我在張睿智醫師身上看見的特點之一。──魏崢•振興醫院院長 他在手術檯上的表現令我們驚豔;我們也深知,除了天分,他肯定也下過苦功,在我們沒看見的時間與空間裡,不斷地訓練自己。──張比嵩•花蓮慈院胸腔外科主任 我們給他大量的手術機會,也給他大量的工作時間;自始至終,他都未曾有過抱怨,只是不斷地埋頭苦幹。──趙盛豐•花蓮慈院心臟血管外科主任 他不僅年紀與我兒子相仿,對

待我們也猶如父母。有一句話叫做「視病猶親」,我在他身上,實實在在地感受到了。──一位患者的妻子 這個醫生真的不一樣!何謂醫德,活了大半輩子,我這總算是見識到了。──患者鄭啟聰

前衛生署長進入發燒排行的影片

面對新冠疫情,我們仍持續抗戰中,不過在COVID-19爆發之初,台灣確實在全球快速蔓延之下安全度過第一波危機,很多人認為這是因為2003年SARS風暴餘悸猶存,使得台灣人民的防疫意識迅速到位,自動自發,不敢鬆懈。

時間回到2003年,當時SARS冠狀病毒帶來嚴重威脅,從三月發現第一個病例到七月危機解除,其間確診案例有346件,造成73人不幸死亡,包括11名醫護人員殉職,尤其和平醫院爆發院內感染,強制封院的新聞畫面更是怵目驚心。

這集節目,我們邀請的是總統府資政、前衛生署長李明亮,從他被總統臨危授命,擔任抗SARS總指揮官,在沒有疫苗的情形之下,醫學、公衛專家組成的抗SARS團隊只用了兩個月的時間,就解除了整個台灣的SARS危機。李教授談起當時運用的防疫準則,關鍵就在於「no fever, no transmission」,以38.5度作為發燒判定標準取代大規模篩檢,因而能夠提高防疫的工作效率。

而今天我們對抗COVID-19,李教授認為基本原則是相同的,就是資訊、匡列、隔離(information / investigation / isolation)這三個「I」的步驟。他觀察到:「今年我們突然間爆發,達到頂峰下來的時候,我有去注意AZ疫苗打了多少,結果我那時候看到第一針是1.8%,那你知道學理上應該是要60%、70%,甚至有人講要80%,最起碼要20%開始起跳,為什麼我們只有1.8%可以下來?這不是靠疫苗下來的,而是靠3I下來的。」

對抗疫情,當時世界衛生組織(WHO)提供了台灣什麼樣的幫助?媒體在疫情之間可能造成什麼影響?中央與地方應該如何合作?從李明亮教授2003年的抗SARS經驗,我們是否能夠以更務實的心態面對現在尚未平息的COVID-19?使我們可以在下一波病毒來襲之前做好超前部署?

主持人:涂豐恩

與談者:總統府資政、前衛生署長、抗SARS總指揮官 李明亮

#SARS #李明亮 #好好說那年 #PODCAST #防疫 #聽天下

►按小鈴鐺通知 搶先看,精采獨家全面掌握!

►需要字幕的朋友,請記得開啟CC字幕 !

=================================

更多精采內容請見:

◎天下雜誌:http://www.cw.com.tw

◎天下雜誌video:http://www.cw.com.tw/video

◎天下雜誌video FB粉絲專頁:https://ppt.cc/flhPQx

◎天下雜誌IG http://bit.ly/2R6jfL6

◎天下雜誌網路書店:https://www.cwbook.com.tw/

以推拉模式探討醫療知識外包之可行性

為了解決前衛生署長 的問題,作者蔡佳臻 這樣論述:

在知識經濟時代,透過資訊科技的蓬勃發展與知識的快速更迭,非核心的知識工作若可以外包,即能提高效率、彈性及能力,且降低成本。近年來,國內健保財務緊縮、醫療政策不穩定、同業競爭壓力及醫療人力成本高漲等情況下,醫療機構面臨經營上的困境,紛紛尋求醫療知識外包。然而,根據「醫療機構業務外包作業指引」,限定知識外包的內容。因此,本研究以高度知識密集之醫療產業為主體,利用推拉模式與醫療知識特性探討醫療知識外包的可行性。本研究採質性方法,對4名醫院經營管理者與4名不同科別且具外包經驗之醫師,共8名為對象,進行深度訪談,每次訪談歷時50~90分鐘。採紮根理論進行資料分析。結果發現,影響醫療知識外包的推力因素,

在醫院方面為人力缺乏及科經營困難;在醫師方面為醫師工作負荷量、教學、研究、評鑑壓力及自行開業等;拉力因素在醫院方面為成本、經營效率、全人照護及人力需求等;而醫師方面為增加收入、工作壓力較低及自由度高等。障礙因素包含合法性、成本效益、品質、責任歸屬、資安問題及病人流失等。但這些障礙能透過合約的制定來解決病人的隱私、品質管理等。而成本、醫院人力需求、效益及品質等相關因素成為醫院將醫療知識外包的評估準則。此外,醫療知識特性中的不確定性、複雜性、隱性特質與醫療知識外包存在潛在負向關係;醫療知識特性中的具更新性不影響醫療知識外包;醫療知識特性中的高度專業性與醫療知識外包存在潛在正向關係。醫療知識外包的範

疇,包含科室外包(如急診、洗腎及呼吸照護等)與醫療知識流程外包(如病理報告、醫療影像判讀等);醫療知識外包的形式,在醫療上為醫師支援、醫療合作;在教學上為代訓制度、建教合作;在研究上產學合作、實驗室合作;利潤分配模式以分科獨立經營制度與指定醫師費制度(proportional physician fee, PPF)。知識外包為未來產業提升競爭力的重要利器,面對醫療業者的需求,政府相關對策似乎無法解決醫療委外之經營以降低資金成本及人力需求的誘因。因此,本研究建議醫療業者在現行法規下思考知識外包的內容與形式,政策制定者呼應市場需求,擬訂相關對策,或將法規予以適度鬆綁,借鏡他國。此議題值得產、官、學

共同深思。

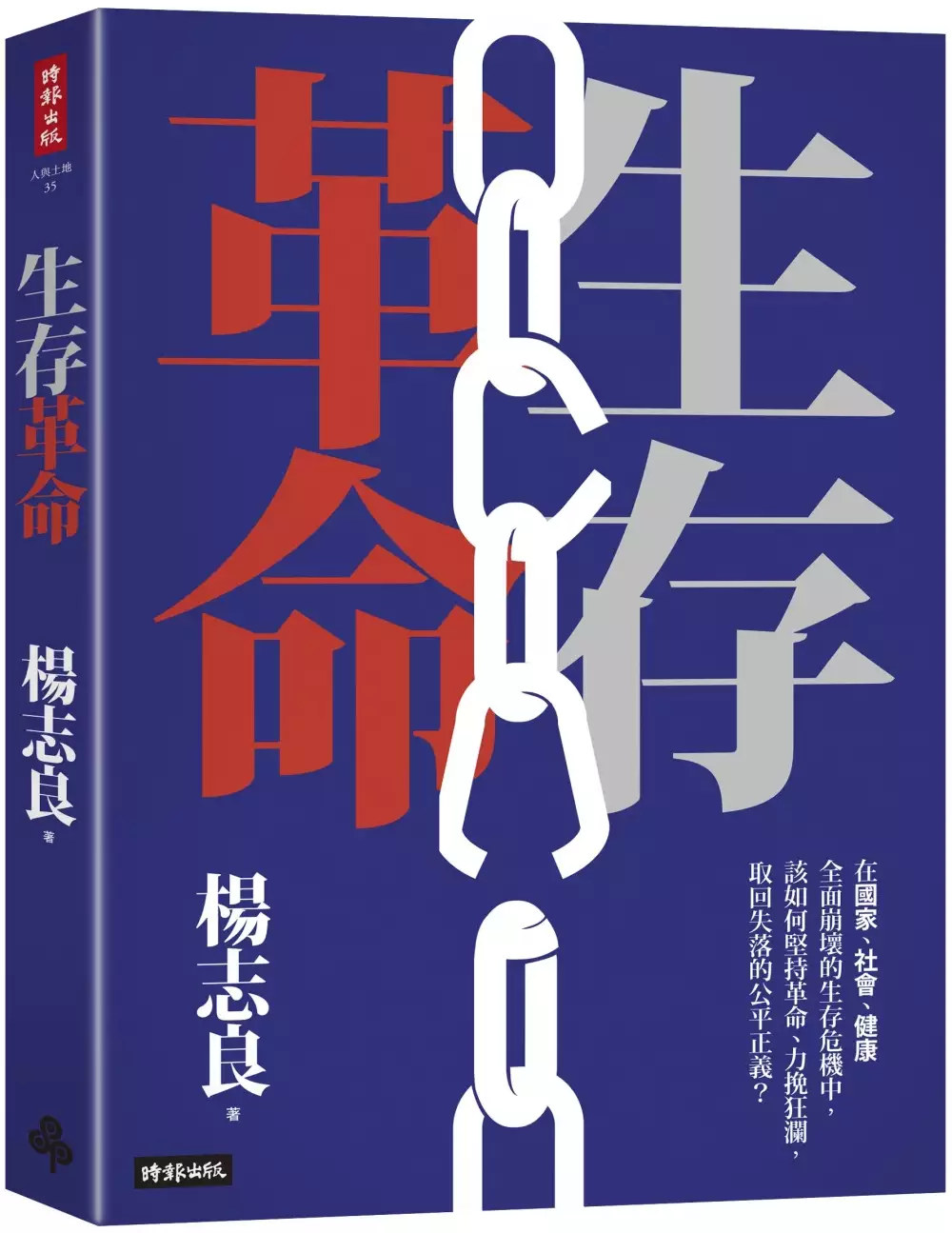

生存革命

為了解決前衛生署長 的問題,作者楊志良 這樣論述:

台灣社會正持續崩壞中 當危機威脅到生存,就應該及時革命 從個人、社會乃至於國家,重建公平與公義 為何民主未必帶來幸福快樂?為何窮者愈窮、富者愈富?為何台灣醫療水準高,國民健康卻比不上別人? 前衛生署長楊志良觀察到台灣社會當前的問題:政府施政無能又貪腐,為了選票亂放民粹式的福利政策;權、錢、媒結合,社會資源跟財富愈益集中,貧富差距擴大,階級固化;高齡化與少子化速度愈來愈快,社會及健康醫療保險都面臨破產;用意識型態防疫,造成無辜人命的犧牲,以及經濟的重大損失;種種因素交疊加成,終將引爆生存危機! 有鑑於此,楊志良決定發起新一波的革命,從國家、社會、健康三大議題切入,提出具

體有效的解方: ‧針對罷免與公投修法,還權於民 ‧公營事業股票全民配股,還錢於民 ‧調漲公立學校學費,資源公平分配給學子 ‧支持稅改,讓社會福利能夠永續 ‧推動第三家庭以因應超高齡社會 ‧重視預防保健,醫療體制更完善 如果你也關心台灣的未來該何去何從,這本書將為你揭示政治與社會的亂象,以及新冠疫情肆虐全球的影響,並回到實務層面,提出保健、社福、政治制度的改革與重建,以及如何落實分配正義,讓社會福祉的效用極大化,進而讓這個民主國家回歸「民有、民治、民享」的核心價值。 作者簡介 楊志良 1946年生,師大衛生教育系學士、台大公共衛生研究所碩士、美國密西

根大學公共衛生博士。曾任台灣大學公共衛生系所科教授、所長;亞洲大學榮譽講座教授;參與經建會全民健保規劃小組;柳營奇美醫院執行長;行政院衛生署署長等。目前擔任多項公益社團理事長及董事長。 個性鮮明,說話直率,勇於面對困難,以實踐社會公義為人生目標。對台灣最大貢獻是規劃、推動全民健保,也監督、改革全民健保。 曾是台大公衛所破格任用的最年輕所長,也曾是經營績效佳的醫院管理者。擔任衛生署長時,不改快人快語作風,嚴辭批判時局,痛斥惡質媒體,多次挑戰立法院及監察院權威,是民調滿意度最高的內閣成員,被譽為「非典型政務官」、「台灣最有guts的歐吉桑」。 另著有《拚公義,沒有好走的路》

、《台灣大崩壞》(天下文化出版)、《分配正義救台灣》(時報出版),《中華民國如何不亡!?》。 序一知識份子裡的一軍 王惠珀 序二用心、用腦、用愛寫出的作品 馬以南 序三胸懷國事,執著發聲 蘭萱 自序求生存,非革命不可 第一部 生存,充滿了危機 一、國家分崩離析 1世界危矣!台灣危矣! 2二十年目睹之怪現狀 3台灣大崩壞「進行中」 4「這個國家」的「這個總統」 5蔡政府的滅國大計 6台灣徹底崩壞──1450萬碎 7横遭暴政,人民當如何? 8獨裁防疫必敗 9雖未蓋棺,早已論定 10台灣民主進步了嗎? 11國家使人變愚蠢? 12民眾偉大,政府混蛋 13誰是統派,誰是獨派? 14誰撕裂了兩岸三地

的華人? 15新冠肺炎是中國的陰謀? 二、社會困境重重 161993年世界銀行的忠告 17人類是否「進化」了? 18科技造福或禍害了人類? 19信仰的善與惡 20人類能否超脫? 21台灣人真幸福? 22台灣社福制度的困境 23信任:台灣幸福之鑰 24勞保費率,高一點好,低一點好? 25超前關懷,不是只有萊豬及疫苗 26假如我是年輕人 27是女不嫁,還是男不娶? 三、健康危在旦夕 28失控的WHO與疫情 29如果疫情大爆發,要先救誰? 30新冠肺炎肆虐救人類? 31疫苗政治學 32上窮碧落下黃泉的健康照護 33台灣從未實施「全民健保」 34稅制不公有害健康 35該不該進口日本核食?

第二部 革命,是唯一辦法 一、重塑政治典範 36馬克思的陰魂必將再起 37見證世界霸權的殞落 38後疫情時代的世局預測 39疫情當前,要錢還是要命? 40失敗的團結 41政客們,為了國家,請去死吧! 42政府應還權於民、還錢於民 43分配正義救台灣 44建交狂想曲 二、擘畫社福願景 45推動《超高齡社會發展法》迫在眉睫 46攜手共老:第三家庭的倡議 47超高齡社會的銀髮商機 48長照服務的未來 49願景工程:台灣的幸福與挑戰 50以社會儲蓄代替個人儲蓄 51如何讓社會福祉的效用極大化? 52社會福利該不該排富? 53教育資源再分配 54拿了社會資源,就該服務社會 55非懲罰單身,而是照顧家

庭 56健康員工,幸福國家 57請聆聽基因的呼喚 58關懷一下周遭的人吧! 59吃人一口,至少還人半口 60建立我為人人、人人為我的祥和社會 三、完善保健醫衛 61控制疫情的重要關鍵 62學習與新冠病毒共存 63為何高端疫苗不應取得緊急使用授權? 64健康政策需要宏觀改革 65健保未來只能減,不能加 66建立就醫準則與倫理,提升醫療品質 67衛福部瀆職,民眾健康大倒退 68增進病友參與權 69我們都是病友 70死能如願,才是尊重生命 71酒駕防制尚須努力 72烈酒捐,此其時 73請響應新「節食」運動 74幫助別人是利他還是利己? 75奉獻的人,最快樂健康 附錄追求公平正義:楊志良教授

江東亮、林佳霈、牛傑薇 序一 知識份子裡的一軍 王惠珀 幾年前楊志良教授致贈《台灣大崩壞》,這本書從公共衛生與人民健康福祉出發,暢談社會問題,敲開了人人關心的生命、生活及生存議題,聽說刷了九版。 這本書敲響了公共事務治理的思維及共識嗎?顯然沒有。因為往後多年,專業在台灣成了政治傾軋中的棄兒。於是九年後的今天,楊老師又有了《生存革命》一書。 筆者很榮幸獲邀為《生存革命》寫序。這本書以時間為軸,縱向切入,從包羅極多的研究資料及作者參與的國家治理經驗裡,寫出了台灣的國家治理與政治擺盪對社會的影響,是一本屬於社會寫實的歷史文獻。 楊老師的研究生涯是幸福的,因為

台灣有著集權式的戶政、勞保及健保制度,人民為楊老師提供了科學研究的一手資料。本書以厚實的數據,鉅細靡遺探討政策對社會變遷造成的影響,也陳述了迫不及待需要解決的亂象,是一本實踐「格物致知」、具有全方位視野的鉅作。 做為一個生命科學家,楊老師的書裡充滿人道思維。例如他說台灣「只有醫保,沒有健保」,發聾振饋,一針見血。他憂心「不婚、不生、不養、不活」的社會趨勢及生命傳承的斷鏈,將使不婚一族到老時無所依歸。於是在書裡針對國家政策、社會結構、經濟走向及個人的生活規畫,有著超前部署的先見之明。在我看來,楊老師已將朱熹理學「居敬窮理」的天理運行之道,做了完整的哲學思維詮釋。 為台灣民主自由

放言高論 思維導引作為,作為決定命運。領導人的思維決定著台灣的命運,也決定著一個世代年輕人的命運。當下的領導人沒有胸襟要當全民總統,注定了是個井底之蛙,以三軍統帥四軍、五軍的政權,井蛙見少識淺,在回聲的加持下,個個不可一世,自然失去反省能力。台灣缺乏范仲淹「憂於未形,恐於未熾」的識見,亂象就在國人眼前一一呈現,一晃20年。而思想禁錮、失去知識基底的人群,也注定走向感官反射式的理盲濫情。 台灣的社會發展給了我們因果論的臨場教育,在對「天反時(選錯人)為災,地反物(不公不義)為妖,民(進黨)反德為亂,亂則(台灣)妖災生」無感的時候,能做「寧鳴而死,不默而生」的一軍,需要有「不怕被

出征」的勇氣。展讀本書,楊老師愛這塊土地,護台灣人民,氣政客糟蹋台灣,以及表達「苦難就在離我們不遠的前方」的心情,躍然紙上。 托爾斯泰說:「老天有眼,暫時不語。」就以歷史學家余秋雨在《千年一嘆》所說:「無知或未知不是愚蠢,真正的愚蠢是對無知或未知的否認。」向志良大哥致敬。 1975年,志良大哥、文成與我同時到了密西根大學安娜堡分校,文成在統計系,志良大哥在公共衛生系,我在藥學系。外子洪永泰以政治系背景,在文成的建議下跨系主修統計,終身從事社會科學調查研究。我當了文成結婚時的伴娘,志良大哥是我結婚時的介紹人,一群年輕人在安娜堡分校時,實踐著志良大哥書中所說的「友善家庭」,互相提攜

與照應。 這本鉅著讓我好驕傲,因為過了45年,志良大哥仍是那位在密大校園為台灣走向民主自由、生活共好而放言高論,綻放著理想主義風采的知識份子。 (本文作者為前行政院衛生署藥政處處長) 序二 用心、用腦、用愛寫出的作品 馬以南 2021年,新冠病毒(Covid-19)疫情在台北非常猖獗的7月,有天忽然在line的訊息裡,看到楊志良前署長送來他的短篇作品檔案,準備集結成書,要我讀後寫序推薦。我感到非常驚訝,也非常光榮,於是就答應了。給人出書寫序,可是本人「大姑娘上轎,人生頭一遭」。 楊前署長擔任衛生署長的時候,我就聽說過他,但是從來沒有接觸。我原在藥廠研發部

門工作,藥品登記許可證等歸衛生署藥政處監督管理,不過楊署長接任時,我已經退休了,只知道他為健保制度做了改革,讓這個舉世稱道的健康保險能夠繼續經營。這幾年來,我常在新聞上看到許多他的批評言論,都感到心有戚戚焉。 例如他重視預防醫學,稱「台灣只有醫保,沒有健保」。2000年我回到台北定居,享受到健保的福利,當時就覺得如果健保可以包含「健康促進與預防疾病」這部分,可能節省的費用還比較多。再例如他談到教育與健康的關係,很多民眾之所以缺乏公衛常識與健康觀念,都是因為缺乏教育。 還有他主張「善終」,不要做無效醫療,我也認真做到了。2014年,先夫因自體免疫問題而藥石罔效,最後忍痛移除多項支

撐生命的儀器,現在回想起來,當時的決定是對的。 2021年的農曆年初,我碰巧參與了由楊前署長贊助發起的台北市街友熱便當公益活動,在萬華區與中正區親手分送熱便當到街友手裡,這才見到他的廬山真面目。我看過他寫的許多評論,也讀了他的作品,感覺他不只是心直口快的學者,也是對自己的國家、社會與人民非常關心的長者。他常把自己的想法表達出來,並對執政當局提出建議與批評。 為民喉舌,直言無隱 如今拜讀楊前署長的七十多篇文章,涵蓋2008~2021年這13年間的散文與評論,從馬克思主義到兩岸三地的未來;從宗教信仰到對執政當局經濟與社會政策的當頭棒喝;還有對台灣人口老化與少子化現象的憂

心,以及長照保險、男不婚女不嫁、不生不育等社會現象的解決辦法;對勞工勞保的關心;對食安問題的建議;指出當前政府防疫政策的錯誤⋯⋯ 引經據典,針砭時事,旁徵博引,為民請命,深入淺出,下筆有愛。 直覺楊前署長就是一個為民喉舌的好公民,嚮往著「老有所終,壯有所用,幼有所養」的大同世界。而在嚴肅的題目底下,也不失幽默。他說「奉獻的人,最快樂健康」, 自認是「資源回收」,還幽默說七十而從心所欲不踰矩是因為「有些事想做也做不來了,所以不會踰矩」! 雖然心中明白這些呼籲有如「犬吠火車」,但在今天的政治環境與社會氛圍中,像楊前署長這樣還願意不斷直言無隱的人,實在不多。他不是政客,沒有任何政治意

圖;他不是名嘴,沒有收視率的壓力;他只是一個公衛專家,一個大學教授,一個學者,他真正用心、用腦、用愛寫出的作品,值得一讀。 (本文作者為退休生技人員) 序三 胸懷國事,執著發聲 蘭萱 這是一個國家紛擾撕裂,政治社會去權威、去精英化,鍵盤民主當道、草根言論火光四射的時代。人人可以出聲批評,卻無人能有效監督。 在這種氛圍下,楊志良老師在出版十年內第五本為國燒腦、臧否時政的書之前,曾經猶豫再三,並私下要我老實回答他,出書還有意義嗎? 我知道楊老師的考慮,當前書市如浩瀚大海,多數書籍付梓上架,猶如小石頭丟進海裡,縱使激起短暫漣漪,很快便如涓滴化為無形。

楊老師的直言評論素有大砲之稱,自然不只是小石頭;但政治言論近些年還有分眾化的明顯趨勢,同溫層裡的震耳砲聲,傳到不同立場者耳中,已彷彿遠方部落的稀微鼓聲,有時甚至阻絕在外。更不用說,就算砲彈狠狠擊中施政要害,民進黨政府因為外建「自我感覺良好」金鐘罩,一如他們過去嘲諷馬英九傲慢以對、充耳不聞,將可能是楊老師最討厭看到的結果。 良心與使命感終究勝利 倘若如此,還要多砍幾棵樹,何苦來哉?倘若如此,徒然引來藏身鍵盤後方1450的下流圍剿,何來執著發聲的理由?我想,這是許多真正胸懷國事、憂戚時政,不僅是想打知名度、騙選票,或是賺主持費、通告費和版稅的人,需要自我說服和心理建設的罣礙所在。

思索至此,我腦中突然跳出陶淵明在魏晉南北朝亂世所寫,東方文人心中最佳理想國的〈桃花源記〉;想起文藝復興時期天文學家哥白尼,明知會觸怒教廷卻依舊堅持追求真相,發表地球非宇宙中心的《天體運行論》;又或者一部我很喜歡的現代小說《莫斯科紳士》,主角羅斯托夫伯爵在沙皇時期因文字被軟禁,雖囚於一方天地,猶堅守知識份子應有的良知自尊,試圖保有不被箝制的心靈與思想自由。 擁有身為知識份子、公衛學者不平則鳴的使命;不寫文章之餘,更多時間協助病友、關懷弱勢、專注政策,像是不曾卸下衛生署長的責任,我對楊老師最終的由衷之言是:「覺得該做的事就去做。一如一路走來,您只做對得起自己、對得起良心的事!」

2020年夏天,經常採筍東籬下的楊老師,家中筍子盛產。套句老師常說的「吃人一口,還人一斗」,為感謝老師慷慨贈筍,自封老師「最佳筍友」的我,斗膽將老師和我之間的討論對話寫成序。 若你看到這篇序文,就表示在老師的天人交戰中,知識份子的使命感終究勝利。 (本文作者為資深媒體人) 自序 求生存,非革命不可 2012年初,本人出版《台灣大崩壞》一書,以冰冷的數據凸顯台灣不婚、不生、不養、不活(自殺)、年輕人沒有前景等,嚴重的社會解組現象。近十年過去了,前述的現象只有更加嚴重,而沒有任何舒緩的跡象;加上突如其來的疫情,更凸顯今日政府施政的腐敗與無能,讓庶民陷於民不聊生及驚恐之中。 求

生存是所有物種的本能,但由於個體不能永生,故均努力延續繼起的生命。台灣社會逆天道而行,是因為邪惡力量當道,少數人錢、權一把抓,以致萬民苦不堪言,故非進行生存革命不可。 分裂及弱化台灣的民粹政府 台灣從威權逐漸走向民主,再倒退到民粹化的敗壞,是從李登輝主導的修憲開始,造就超越美國的超級總統制。總統大權在握,甚至不必對國會負責。在陳水扁總統任內,朝小野大,尚有若干制約;馬英九總統對總統權力相對自制,常高度回應民眾及媒體的批評。但蔡英文總統則完全顛覆原創黨精英「自由、民主、愛台灣」的基本觀念,對權力為所欲為,將行政、立法、司法、監察一把抓,更不用說考試權,濫用人事到不知廉恥的地步。 更可怕的是行政權

與立法權,本應分立而平等,但蔡政府的行政權經常凌駕立法權,綠營立委政黨意識高於國會意識,完全自我馴化而全力配合1450及網軍,針對在野黨及民間針砭時事者,發動「認知作戰」。 新冠疫情更顯出執政黨七分從事政治鬥爭,不及三分從事防疫。他國是獎勵接種,台灣則是處罰「超前接種者」,疫苗分配更造成台南、雙北市長互控「占便宜」;接種順序分九類,造成各階層及世代間大內鬥;BNT疫苗拖延一年餘,最後仍回到原點,由民間公益團體與上海復星醫藥子公司簽約購買。 更可惡者,永齡基金會、台積電、慈濟基金會購買疫苗捐給政府,竟要「感謝蔡總統的恩准」,她忘了這是政府的責任,總統只是公僕而已。呂前副總統直言民進黨執政時死亡那

麼多人,「最好相信閻羅王會跟你算帳」。陳時中這位多次對國會說謊的政務官,公開承認3+11是他的錯,後又改稱3+11不是防疫破口,至今居然好官自我為之,而蔡總統仍然力挺,可見她是敗壞官箴之人。

探討醫院歷經策略聯盟與併購對其經營績效的影響- 以南部某地區醫院為例

為了解決前衛生署長 的問題,作者方素秋 這樣論述:

研究背景與目的: 地區醫院屬於社區第一線照顧病患的重要角色,而醫療大環境牽制,與步步艱難的競爭市場下,為求永續生存和提升營運績效,獲得外部機構的合作關係資源是最快的方式,不管策略聯盟或併購轉型後成功,若地區醫院能永續經營,則能負起為社區民眾健康守門的角色。過去不僅甚少有地區醫院同時歷經策略聯盟與併購之經驗,更少有研究針對這樣的個案醫院深入評估其採用策略聯盟與併購後之成效,因此本研究乃欲深入探討這兩者合作策略對醫院的經營績效之影響。研究方法: 本研究以台灣南部某地區教學醫院為研究對象,採用個案研究法來進行質性與量性分析,量性分析的部分,乃收集個案醫院次級資料進行績效分析,績效資料期

間:策略聯盟以2009年9月至2011年8月為期;併購以2011年9月至2013年8月為期,前後共4年的經營績效數據。而本研究之績效乃分為投入績效及產出績效,產出績效再分為財務績效指標與非財務績效指標,後續再透過這些績效指標進一步比較策略聯盟與併購之成效。研究結果: 個案醫院所發展的策略聯盟與被併購的動機與目的,包含取得夥伴資源增加醫師護理人力、提升競爭優勢及醫院知名度、改善業務績效增加市場佔有率及達經濟規模和內部經濟因素:經營者的自身利益與資金需求。而個案醫院跨組織合作類型因不同模式實質合作內容而有所差異,於策略聯盟期間主要合作對象是國立醫學中心,為契約式書面合約關係,合作期間個案的所

有權與經營權並無變動,個案醫院的自主性與控制權高;而被併購後合作對象是財團法人醫學中心,被併購後成為醫療財團法人體系內醫院,法律形式屬新設醫院,併購後個案醫院的所有權與經營權變動,所以個案醫院的自主性與控制權低。最後,績效差異分析的部分,研究結果顯示權益基礎之併購期間的投入績效、財務績效、非財務績效優於非權益基礎之策略聯盟。結論: 本研究發現個案醫院跨組織的合作涉入程度與關係緊密及鬆散程度和所有權與控制權變動皆影響醫院的經營與策略管理,此外本研究亦證實個案醫院在非權益基礎策略聯與權益基礎併購期間經營績效有顯著差異,故相較於非權益基礎策略聯盟,併購有利於經營績效提升。

前衛生署長的網路口碑排行榜

-

#1.楊志良:我不再有能耐和忍耐 - 天下雜誌

衛生署長 楊志良確定走人了。一月四日,立法院終於三讀通過二代健保法。走出立法院,還對著媒體揮揮手說「通過了就沒有去留問題」的楊志良, ... 於 www.cw.com.tw -

#2.號外! 10.25(二)楊志良前衛生署長將蒞校演講 - 教務處教學發展組

10月25日(星期二) 楊前衛生署長志良主講:「兩岸醫療衛生合作前景」講座,. "報名系統重新開放通知",活動網址請參見:http://cfd.ntunhs.edu.tw/files/14-1006-6956 ... 於 cfd.ntunhs.edu.tw -

#4.最高法院檢察署特別偵查組偵辦前衛生署長楊志良涉嫌

二、承辦檢察官經向衛生署調閱相關公文及傳喚相關證人,. 查證如下:. (一)衛生署前於92 年12 月間即針對以冬蟲夏草菌絲. 體為原料之食品管理原則,訂有管理原則(下稱92. 於 www.tps.moj.gov.tw -

#5.衛生署署長歷任中華民國衛生福利部 - Eyflka

以及臺大醫學院張上淳院長,當時是以 高醫大藥學院長吳秀梅接食藥署長- 中時電子報 歷任署長號召500萬人連署喊話「讓臺灣加入who」 讚617. 前衛生署長張博雅表示,現任 ... 於 www.keesogel.co -

#6.前衛生署長發起「為生存要革命」,政府不做、民間自己做!

6月2日前衛生署長楊志良號召參加聲援全民行動,打倒貪腐官員,清算陳時中公審食藥署,人民受不了「很多孩子走」,楊前署長呼籲大家起身革命! 於 www.alllifenews.com -

#7.【短片】衛生署前副署長涉圖利今被檢調約談 - 蘋果日報

【林益民、賴又嘉/台北報導】前衛生署副署長賴進祥因護航太太任職的忠孝醫院提高 ... 現已調任行政院顧問的賴進祥,2008年擔任衛生署主任秘書時, ... 於 www.appledaily.com.tw -

#8.神算快篩「政府賺200億」!楊志良英文信被挖出他:非常勵志

前衛生署長 楊志良質疑,政府花100億元買每劑100元、共1億劑的快篩試劑,而民眾再以每劑100元購買,「不就等於花了200億?」,有籌措競選資金的嫌疑, ... 於 www.ettoday.net -

#9.綠林好漢楊志良!前衛生署長楊志良策劃重整第三勢力政黨

綠林好漢楊志良!前衛生署長楊志良策劃重整第三勢力政黨,成立中華民國政黨聯合服務處- WinNews-威傳媒. 於 www.winnews.com.tw -

#10.前衛生署長楊志良- 台灣名人堂 - 台視

本集節目專訪前衛生署長楊志良。素有勇氣王之稱的他,向來被認為是最敢說真話的官員。楊志良直言:台灣不要硬凹, 現在已經算社區感染了,政府應該 ... 於 www.ttv.com.tw -

#11.選高雄?楊志良:有義務承擔網諷:歷任衛生署長政績最差

政治中心/黃笙報導面對年底的縣市長大選,國民黨在高雄市的布局仍懸而未決,包括前衛生署長楊志良、國民黨智庫執行長柯志恩、陳玉珍立委以及張亞中等 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#12.有效解決五大皆空(前衛生署長、本會董事楊志良教授)

前衛生福利部(原衛生署)長,亞洲大學楊志良教授. 監委黃煌雄從事健保總體檢,結論是解決台灣醫界「五大皆空」現象的兩把鑰匙,一是提高五大科的支付 ... 於 www.thrf.org.tw -

#13.【鮮週報】前衛生署長楊志良上電台首鬆口選高雄市長強調尊重 ...

前衛生署 署長楊志良6月13日接受電台專訪,首度鬆口參選高雄市長,他強調,身為國民黨員有義務承擔重任,預計6月14日拜會高市議會。 楊志良受訪提及 ... 於 freshweekly.tw -

#14.衛生福利部國民健康署

衛生 福利部國民健康署. ... 111年07月22日 111年度衛生福利部國民健康署健康醫院精進健康促進品質選拔; 111年07月21日 【國民健康署網站—滿意度問卷調查】 內有抽獎 . 於 www.hpa.gov.tw -

#15.葉金川(前衛生署署長)公開罹癌經過:生病 - 康健雜誌

葉金川(前衛生署署長)公開罹癌經過:生病,是一堂人生的必修課 ... 電視上,看到李開復侃侃而談,他得到淋巴癌,經過治療及休養17個月後,復出工作,詳述 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#16.前衛生署長楊志良「要求開除染疫醫」 美女醫怒轟:不懂裝懂

對此,前衛生署長楊志良就在節目上表示,他認為該醫師沒有落實防疫SOP「應該把他fire掉」,不過此番言論卻引起一位外科醫師不滿,批評「沒有插管過的 ... 於 news.ebc.net.tw -

#17.獨家》前衛生署長楊志良創玉山黨將推張善政選總統、進軍國會

持續準備參選2020的前行政院長張善政,最近正與前衛生署長楊志良等一群關心公共政. 於 www.cmmedia.com.tw -

#18.行政院衛生署楊志良署長將率團參加本年第63屆世界衛生大會

第63屆世界衛生大會(World Health Assembly)訂於本(99)年5月17日至21日於瑞士 ... 代表團成員除衛生署副署長張上淳及各業務相關專業人員,也包括前衛生署長慈濟 ... 於 subsite.mofa.gov.tw -

#19.總統接見衛生署署長葉金川

馬英九總統今天上午在總統府接見甫出席瑞士日內瓦世界衛生大會返國的行政院衛生署 ... 我看到團員,如前衛生署長陳建仁,他們都很認真在開會,而且他們本身在國際上就 ... 於 www.president.gov.tw -

#20.綠林好漢楊志良!前衛生署長楊志良策劃重整第三勢力政黨

威傳媒特約記者任歌/台北專訪】前衛生署署長楊志良先生,目前在台北政界非常活躍,而且出版了很多膾人炙口的大作[…]延伸閱讀:好漢楊志良出馬, ... 於 www.owlting.com -

#21.憶陳時中15年前曾婉拒入閣謝長廷:很高興他現在「初心尚在」

民進黨台北市長參選人陳時中15年前曾受時任行政院長的謝長廷邀請擔任衛生署副署長,起初陳時中婉拒,然而謝長廷的一句回應對他影響很深,而謝長廷 ... 於 www.taisounds.com -

#22.張鴻仁專欄 - 環球生技月刊

張鴻仁畢業於國立陽明醫學院醫學系,曾任行政院衛生署疾病管制局首任局長、中央健康保險局總經理、行政院衛生署副署長等要職,並參與了諸多臺灣公共衛生重要事件, ... 於 news.gbimonthly.com -

#23.健保費率喊漲前衛生署長楊志良分析三大效應 - 好房網News

健保費率喊漲,前衛生署長楊志良19日分析有三,第一,健保負擔會持續擴大的原因,主要在於新科技的增加,其次是人口老化... 於 news.housefun.com.tw -

#24.前衛生署長施純仁過世享壽94歲

國內神經外科泰斗,開創了台灣的神經外科醫療領域。 曾任前行政院衛生署署長(1986~1990),任內推動重大醫療政策貢獻卓著,包括制定《醫療法》 ... 於 news.cts.com.tw -

#25.歷任衛生署長呼籲連署支持臺灣加入WHO - 公視新聞網

歷任衛生署長張博雅、涂醒哲、葉金川、楊志良等人13日召開「台灣挺進WHO」記者會,要號召500萬人民連署,讓WHO看見台灣的決心。 ==前衛生署長張博雅== 於 news.pts.org.tw -

#26.普篩會壓垮醫療體系?2前衛生署長嗆陳時中:難道別國都傻瓜 ...

前衛生署長 楊志良與葉金川皆質疑中央流行疫情指揮中心陳時中(見圖),「難道日本、韓國、泰國、德國與中國都是傻瓜?都在做心酸嗎? 於 www.storm.mg -

#27.台前“卫生署长”杨志良:台疫情恐恶化如日本,给指挥中心提4 ...

对此,前“卫生署长”杨志良分析,未来可能有超过5成的机率,台湾的疫情会恶化到像日本一样,并给出4点防疫方面的建议。 於 www.163.com -

#28.國民黨基層有一股力量推前衛生署長楊志良選高雄市長

目前為台灣大學公共衛生學院健康政策與管理研究所兼任教授、亞洲大學教授。 楊志良署長不在官場,但關心人民,經常在聯合報投書給政府提供防疫政策,楊志 ... 於 www.allnews.tw -

#29.前衛生署長李明亮力挺陳時中痛斥「對柯文哲非常失望」-生活

已屆86歲高齡的前衛生署長李明亮,近日出席陳時中醫界後援籌備會時,盛讚我國防疫有成,表示:「衛福部有一個非常好的團隊,我們何其有幸,有我們這個領導 ... 於 times.hinet.net -

#30.普篩8億壓垮醫療! 兩前衛生署長槓陳時中 - Tvbs新聞

對於要不要入境普篩,陳時中昨天特別拿算式出來,說入境普篩要花8億元,還可能壓垮醫療體系,不過這樣說法,也兩位前衛生署長,楊志良與葉金川砲轟, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#31.「檢察官敢辦嗎?」前衛生署長告蔡英文、陳時中失職 - 聯合報

前衛生署長 楊志良等人今天在律師張靜的陪同下,前往台北地檢署按鈴告發總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中防疫失職導致 ... 於 udn.com -

#32.台灣前衛生署長楊志良列國民黨不分區立委第20名 - Taiwan News

前衛生署長 楊志良(圖)8日證實同意列入國民黨不分區立委名單,但不是在安全名單內。他說,現在不適合政黨輪替,以行動支持總統馬英九競選連任。中. 於 www.taiwannews.com.tw -

#33.歡迎前衛生署長-葉金川教授蒞臨演講

從公衛40年生涯看研究生的歷史使命 · 前衛生署長葉金川教授 · 演講日期:102年4月23日(星期二) · 演講時間:下午3:00-5:00 · 演講地點:資訊大樓I404教室. 於 ha.asia.edu.tw -

#34.批「假象」說!前衛生署長楊志良:防疫體系不隱瞞疫情

武漢肺炎抗疫當前,有媒體質疑台灣案例增數少是「假象」,對此一說,前衛生署長楊志良認為不合理,「我們的防疫體系,不管藍綠,已經建立了一個非常好 ... 於 www.fountmedia.io -

#35.前衛生署長- Explore

新冠疫情從醫院群聚擴大到社區,當初提醒防疫破口的前衛生署長楊志良今天(19日)兩度怒批,府院黨聯手修理他很可惡, 但有粉專po出楊志良在捷運上脫口罩講電話的照片,雖然 ... 於 www.facebook.com -

#36.前衛生署長涂醒哲:新冠病毒像面照妖鏡,映出政治霸凌防疫的 ...

新冠病毒是本世紀最嚴重的新興傳染病,自從2019年底由中國武漢出現,很快地散播到全世界。至今已經造成5.45億人感染,殺死633萬人,數目已經超過第二 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#37.歷任5衛生署署長齊喊話號召民眾挺台加入WHO

5位歷任衛生署署長今天召開記者會,力挺台灣加入WHO,也向民眾喊話, ... 前衛生署長楊志良也說,台灣與傳染國中國最接近,確診病例數量卻控制的很 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#38.楊志良聯亞混打AZ 王定宇酸:真的當過衛生署長嗎? - 鏡週刊

前衛生署 署長楊志良近日透露,在參與國產聯亞疫苗試驗後,在不確定是實驗組或對照組情況下,僅檢測完「體內抗體(ANA)僅有40」後,就又接種AZ疫苗。 於 www.mirrormedia.mg -

#39.控邱淑媞配合馬英九政治操作SARS爆發時任衛生署長:無言以對

前衛生署長 楊志良、前台北市衛生局長邱淑媞近日竟相繼批評指揮中心防疫措施,引發網友痛罵,2003年SARS疫情爆發時的行政院衛生署長涂醒哲對揭露邱淑媞 ... 於 news.ltn.com.tw -

#40.前衛生署長李明亮「力挺陳時中」 直言當年挺柯是個錯誤

... 共同力挺民進黨縣市長參選人,前衛生署長李明亮也到場支持台北市長參選人陳時中,但對於曾經在2014年公開支持台北市長柯文哲,如今李明亮對此表示 ... 於 newtalk.tw -

#41.涂醒哲

當時他代理衛生署長,被李慶安指控他去KTV 涂醒哲(1951年6月17日-),台湾嘉义人。前台湾中华民国卫生署长,第七届全国不分区立法委员,2009年1月获民进 ... 於 sg-charpente.fr -

#42.一生奉獻台灣醫界,前衛生署長施純仁逝世,享壽95歲

高齡95歲的前衛生署長施純仁今天下午逝世。施純仁是國內神經外科界泰斗,開創台灣神經外科領域,在衛生署長任內更推動全民量血壓、不吸菸運動, ... 於 www.thenewslens.com -

#43.期刊– 藥物食品安全週報

衛生 福利部食品藥物管理署 ... 的旅遊方式,為了避免在旅途中被小病痛干擾,食藥署邀請義大醫院家醫科陳昱彰醫師,為大家分享「出遊藥品準備」法寶。 於 www.fda.gov.tw -

#45.中華民國衛生福利部 - 维基百科

其前身為1971年成立的「行政院衛生署」,2013年升格改制為部並改為現名。 衛生福利部. (國家語言部名列表). 显示▽ ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#46.2017/11/01_前衛生署署長_楊志良先生

Room 530 TSMC Building, 101, Sec. 2, Kuang-Fu Road, Hsinchu, Taiwan 30013, R.O.C.. 於 sunspeech.site.nthu.edu.tw -

#47.前衛生署長李明亮力薦林靜儀籲選民珍惜好人選【影】 - 芋傳媒

前衛生署長 李明亮過去曾和林靜儀共事,他形容林靜儀是「有理想、有遠見、有智慧、有良知的台灣知識份子」。 李明亮提到,過去他曾與林靜儀一起參與 ... 於 taronews.tw -

#48.曾支持柯文哲前衛生署長李明亮:我錯了 - 鏡新聞

昨晚(17日)醫師公會舉辦活動,力挺民進黨的北北基桃市長參選人,其中也包括前衛生署長李明亮,但當年他曾公開力挺柯文哲選台北市長,甚至還當過他的 ... 於 www.mnews.tw -

#49.歷史哥】「衛道」而行!專訪前衛生署長楊志良! 【This會客室

專訪前衛生署長楊志良! 更新至第727 集|. 地區. 台灣. 簡介. 以輕鬆的態度聊時事,【This ... 於 m.litv.tv -

#50.即時查核|端午防疫來自楊志良的建議?冒名改編謠言!非前 ...

這次靠近端午連假,類似訊息再度出現,MyGoPen 致電前衛生署長楊志良,確認該訊息並非他本人所發,也和他無關,且訊息一開始的頭銜就有問題,楊志良是 ... 於 www.mygopen.com -

#51.百傳媒丨足堪驕傲的民主政治慘遭低劣選舉文化踐踏| 民眾日報

前衛生署長 楊志良拜會高雄市議會,有意參選高雄市長,台灣基進黨新聞部主任張博洋卻以「誰家阿公走失」惡意評論,絲毫不加掩飾,完全展現惡質選舉文化 ... 於 today.line.me -

#52.聯亞搶7月中旬核准前衛生署長楊志良成高齡族臨床試驗最後收 ...

聯亞生技16日宣布完成新冠肺炎疫苗第2期臨床試驗,若順利最快7月中旬獲准開始供應。目前共計3874人通過審查接種進行試驗,其中前衛生署長楊志良,是 ... 於 www.upmedia.mg -

#53.跨黨派前衛生署長籲全民連署加入WHO | 生活| 中央社CNA

武漢肺炎蔓延,5位跨黨派前衛生署長今天同台,籲請全民參與連署向國際發聲,推動台灣加入世界衛生組織。前衛福部長林奏延說,這次防疫他打98分, ... 於 www.cna.com.tw -

#54.前衛生署長楊志良籲懲處染疫醫師美女醫:沒插過管別裝懂

中央流行疫情指揮中心證實北部某醫院1名醫師疑似在為武漢肺炎(COVID-19、新冠肺炎)重症病患插管的過程中染疫,他的護理師女友也確診。前衛生署長楊志良 ... 於 www.setn.com -

#55.前衛生署長葉金川車禍!車尾撞凹全爛、板金噴出緊急送醫

前衛生署長 葉金川今(13日)上午8時40分行駛於台東長濱鄉花東海岸公路,疑似遭後方來車追撞,出現胸悶狀況,送往台東醫院成功分院治療。 於 www.ctwant.com -

#56.【錯誤】網傳「轉傳中華民國衛福部前部長-楊志良的建議...再次 ...

發布日期/2022年5月27日經查:【報告將隨時更新2022/05/27 版】 一、查核中心致電前衛生署署長楊志良,他指出,網傳內容並不是他所說。 於 tw.tech.yahoo.com -

#57.前衛生署長楊志良談新型冠狀病毒「好好說再見」 - 淡江時報

大陸所3月19日邀請前衛生署長楊志良演講,他以「好好說再見」為題說明防疫的重要性。(攝影/游晞彤). 8.93 MB , 3727 * 4969 | 點閱:277 | 申請圖片 | 分類:訪客、 ... 於 tkutimes.tku.edu.tw -

#58.歷任衛生署長齊發聲號召全台500萬人連署入WHO (影音)

為了爭取台灣加入世界衛生組織(WHO),衛福部前部長林奏延、前衛生署長楊志良、葉金川等人今天(13日)一同舉行記者會,號召全民線上連署,希望凝聚500萬 ... 於 www.rti.org.tw -

#59.台湾前“卫生署长”杨志良

2011年2月10日,春节还没过完,台湾“卫生署”举行了新旧“署长”的交接典礼,新任“署长”邱文达从前任杨志良手中接下印信,完成交接工作。从2009年8月接替叶金川担任台湾 ... 於 www.semanticscholar.org -

#60.前衛生署長楊志良在中原大學開講風靡全場

前衛生署長 楊志良在3月16日上午應邀到中原大學開講,談「二代健保」。不少學生慕名而來,想親眼目賭「鐵漢署長」的風采,以及「網拍百萬公事包」的盧 ... 於 www1.cycu.edu.tw -

#61.歷任總經理、局長及署長 - 衛生福利部中央健康保險署

歷任總經理、局長及署長. 本署歷任署長. 第1任署長黃三桂(102/07/23)~(105/05/19). 本局歷任局長. 第3任局長黃三桂(101/09/04)~(102/07/22) ... 於 www.nhi.gov.tw -

#62.衛生署前署長楊志良教授來函:早安!有一件事想請大家幫忙

衛生署 前署長楊志良教授來函:早安!有一件事想請大家幫忙,這次新冠疫情,有好多項是國家當為而不為引起的死亡案件;例如因為輕症沒有隔離病房在家休養致缺氧快樂而 ... 於 cofacts.tw -

#63.陳時中欲漲健保費前衛生署長曝下場- 政治- 中時新聞網

不過,前衛生署長涂醒哲卻警告陳時中,小心「一成功,便成仁」。 ... 只是,調漲保費的政治風險很大,在他之前的署長李明亮,就是因為宣布調漲保費, ... 於 www.chinatimes.com -

#64.專訪:前衛生署長楊志良- 亞洲週刊

楊志良不改敢言作風,批評兩大黨都是亂黨,社會沒有正義,對於總統馬英九邀請參選立委,他沒有點頭,反而以新書的四根支柱救台灣觀念回贈:清廉施政、公平加稅、合理漲 ... 於 www.yzzk.com