刻印劍與遠征的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳怡靜,黃麗如寫的 千年一問CHEN UEN:鄭問紀錄片(全書) 和Janice P. Nimura的 武士的女兒:少女們的明治維新之旅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站剑与远征:刻印全局推荐,三大C后轮到谁? - 新闻也說明:哈喽,大家好!欢迎大家收看,不肝不游戏!我是疯子~几乎全部英雄的刻印技能我们都看过了,但还是会有小伙伴问那些英雄推荐60刻印。

這兩本書分別來自大辣 和麥田所出版 。

東吳大學 中國文學系 沈惠如所指導 趙忻儀的 顧太清生平及其戲曲研究 (2017),提出刻印劍與遠征關鍵因素是什麼,來自於顧太清、《桃園記》、《梅花引》、戲曲、清代。

最後網站手游剑与远征:全恶魔英雄刻印技能解析,魅魔、冰魔2重天則補充:手游剑与远征:全恶魔英雄刻印技能解析,魅魔、冰魔2重天. 时间:2021-07-18 11:39:57 来源:电竞网. “愿你千帆历尽,归来仍是少年。” 亲爱的小伙伴,你好!我是抠门。

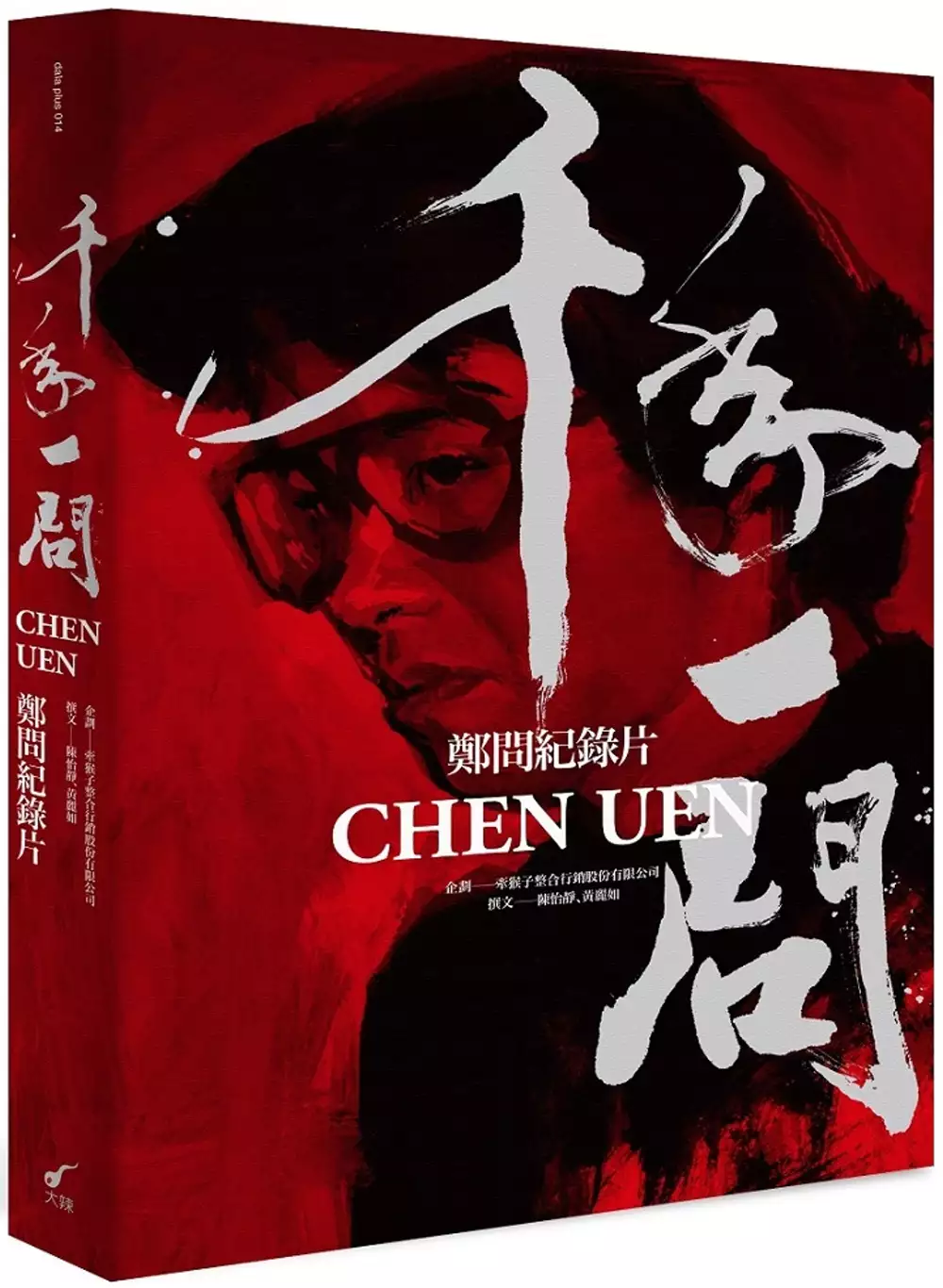

千年一問CHEN UEN:鄭問紀錄片(全書)

為了解決刻印劍與遠征 的問題,作者陳怡靜,黃麗如 這樣論述:

一個人,創造一個江湖 他的作品,讓我們跟千古英雄有了共同的呼吸 風靡亞洲的漫畫家 鄭問 謹獻給所有對夢想赤誠的你 致敬鄭問 重磅級的訪談陣容 台灣╱張大春、林崇漢、馬利(郝明義)、黃健和、黃強華、黃博弘、蕭言中、鍾孟舜、練任、陳志隆…… 日本╱栗原良幸、新泰幸、森田浩章、宮路洋一、千葉徹彌、池上遼一、高橋努、寺田克也…… 香港╱黃玉郎、馬榮成、溫紹倫、陳景團、鍾英偉、馮志明、劉偉強、陳某…… 中國╱雷軍、沈烽亮、代志強、鄒濤、商偉光、李凱、李磊、禹海蓮、宗祥智、鄭允、蔣曉光…… 「我想呈現鄭問身為『人』的樣貌,他的起落、孤寂、壓抑、驕傲,時不我予。」―

―王婉柔(《千年一問》電影導演) 鄭問的創作天分、畫技至今無人能超越,每一部作品皆被奉為經典中的經典。 他身後留下的江湖故事,重溫起來依然令人悸動不已。 他趕上了台灣本土漫畫最燦爛的時代,卻也經歷了最欲振乏力的時代。 他懷抱理想,卻不被大環境厚待,一生不斷地找尋能夠全然肯定他的舞台。 路追尋鄭問的足跡,我們想用紀錄片訴說他的故事。 鄭問一生低調創作,鮮少受訪,甚至被曾經的書迷漸漸忘卻; 不願看見鄭問的筆墨被時間洗去,在他離世的隔年, 毅然踏上《千年一問》的追尋旅程。 追逐鄭問的創作足跡,從畫室助手、日本漫畫同業、出版社編輯們的真摯吐露, 重現鄭問對創

作的執著與熱愛。 「歷史從來是為了被遺忘而寫,然而跨越千古再起的感動是可以隨時被喚起的。」 ★最完整的鄭問傳記 本書以文字拼湊完整鄭問的創作歷程,並涵蓋紀錄片135分鐘之外。從鄭問紀錄片拍攝計畫的緣起開始,由主創者的訪談帶出鄭問紀錄片欲探討切入的角度,如何從一個喜歡畫畫的人,變成一位畫漫畫的人,從鄭進文到鄭問,對於視覺創作的追求是什麼?而又如何透過與他一起生活的人認識他對藝術的執迷專注,與為人處事的知情重義。 導演王婉柔帶著劇組實地走訪,台灣、日本、香港、北京、珠海,蒐集曾經與鄭問交集過的人事物,是鄭問遠征異鄉的輝煌、技壓群雄的風光。但盛名背後,是他體力與創意的

烈火燃燒、他的好勝與倔強、他的千嘗萬試、他的艱苦卓絕、他的好學勤讀,以及時刻將自己逼到極致;盛名底下的小縫隙中,還躲藏著各式各樣細微的情緒——壓抑、疑懼、沮喪、虛懷、狂烈、欲求而不得——這些是每個創作者都有過的私密時刻,於外卻不一定看得到。於外,鄭問心中的英雄是堅持、有道理、有禮貌。在每個他露臉的公開影像紀錄中,你果真看到一位謙虛有禮的漫畫家,那是他要求自己的理想典範,卻何嘗不是一個枷鎖?諸多看似背反的、矛盾的東西,集合在一位創作者身上,卻又如此真誠。戴著腳鐐跳舞,他在枷鎖箝制下還是如此勇敢奮力、挑戰極限,要創造出讓人會怕的東西。越壓抑越刺激他,不能停下;向前、向前、向前走。 攝影韓哥

說,我有一個目標:我們來讓觀眾目不暇給。 目不暇給。一如鄭問畫作給人的震撼與繽紛,眼睛前的繁花盛開、視覺上的華麗流轉。 透過受訪者與諸多資料構築他的面貌,如同他創造的人物,在畫紙上一筆一筆添水加墨,人物卻終究僅存在於平面上。所以到底是什麼,讓人物從電影銀幕中活脫脫地跳將出來,留下不可磨滅的深刻印象? 我行其野,是鄭問走在他心相的曠野,抑或其實是「我」(自以為)走在鄭問的荒原?竟發現,這些「問」、問「他是誰」的過程,更多地其實都是反向地在問自己。「我」,到底是誰?「我」看到什麼感受到什麼,「我」要做什麼選擇、下什麼決定? 他卻是生命的鬥士、是勇者。每個階段不論好壞成敗

,他總是認認真真地面對。 所以,同他一般認真地哭、享受著笑吧;好好地恨、專注地愛吧。生命的深刻只有全心全意投入的人才能體會,然後等熱情悲喜情緒都散去後、濾過渣滓後,仍然靜靜地,知道自己在何處、知道什麼事是重要的。如同看盡千帆皆過、哭笑盡蛻,大千世界依舊有情有愛。 What a wonderful world。 各界推薦與好評 「他是我們心目中的『神』!」――王師(《千年一問》監製) 「他就是一個有火山爆發那種豐沛的創作量、他有滿滿的火藥,我們應該把他載送到月球、載送到火星,發射火箭出去。」――馬利╱郝明義(《阿鼻劍》編劇、大塊文化董事長) 「他不只是

台灣人的鄭問,是亞洲人的鄭問,是歐洲人的鄭問、美國人的鄭問……」――黃健和(大辣出版總編輯) 「鄭問從上班的第一天開始,就已經是大師。」――張大春(作家) 「他所有生命的每一秒鐘都是獻給漫畫。」――蕭言中(台灣漫畫家) 「從藝術的角度看鄭問的東西是非常驚人的,我很狂妄地說,兩百年後,鄭問應該會跟達文西、梵谷一樣偉大。」――鍾孟舜(台灣漫畫家、《鄭問故宮大展》策展人) 「三十歲的鄭問,帶著像能穿透我內心的眼神,出現在我面前,他就是深邃美麗的亞細亞。」――栗原良幸(日本講談社前編輯長) 「嚇了一跳,是我看到鄭問漫畫時的第一印象。這個人,是天才吧!」――千葉徹

彌(日本漫畫家) 「明明是寫實畫風,用色卻毫不沉重呢……對我來說,鄭問是色彩的魔術師。」――池上遼一(日本漫畫家) 「拜託不要用這麼厲害的畫功來畫漫畫!」――高橋努(日本漫畫家) 「畫畫的人看到都會腳軟,我也是腳軟的人之一。」――寺田克也(日本漫畫家) 「鄭問的風格真的很別樹一幟、非常瀟灑。與香港漫畫完全是兩種風格,他的藝術味道較重。」――黃玉郎(香港漫畫家) 「我最想看《風雲外傳》回歸到鄭問完全手製的製作模式。一個畫師,可以一個人完成整張稿,不需要靠其他人。」――馬榮成(香港漫畫家) 「鄭問老師是一個給漫畫家看的漫畫家。」――陳某(香港漫畫家)

「我一看鄭問的留白就覺得很特別。即使不講話,也會使我想像到很多東西出來。你看漫畫時的特寫,那是有戲的,眼神在說話似的。」――劉偉強(香港導演) 「好作品的美麗,不在於它自身的美麗,而在於它可以啟發人相對美好的那一面,而那通常不是其他物質可以輕易做到的。」――盧建彰(廣告導演╱詩人╱小說家)

顧太清生平及其戲曲研究

為了解決刻印劍與遠征 的問題,作者趙忻儀 這樣論述:

明清時期女性透過家學傳授與夫家影響等因素,在文學創作方面,有了相當大的進展,也漸漸突破傳統社會之束縛,其中清代滿族女性顧太清(1799─1877),其創作領域包含詩、詞、小說與戲曲,可視作全方位的文學創作者。顧太清以詩、詞作為其創作主軸,中、晚年後開始寫小說《紅樓夢影》與戲曲《桃園記》、《梅花引》。顧太清的寫作風格在於她以溫婉柔和的筆鋒探觸週遭的一切,紀錄與丈夫、朋友的相處過程,或是描繪眼前所見的旖旎風光。然自從丈夫過世後,顧太清的筆調轉向理性,更細膩地以客觀的角度敘述事件,或是潛心於宗教省思,故丈夫逝世前後不僅是顧太清人生轉變的重要關鍵,也是其創作風格變化的分水嶺。而顧太清的兩部戲曲即

寫成於後期,因此劇作風格結合了太清前期的清秀雋永與後期的深沉哀婉,同時也反映了真實人生的境遇。 本論文以《桃園記》與《梅花引》作為論述主軸,除了分析其戲曲體製與內容之外,同時針對顧太清的寫作手法,探悉其創作背景,一方面考證當時的文學氛圍與社會價值觀如何影響顧太清戲曲作品的風格,另一方面則考究顧太清真實人生的轉折如何牽動著劇中情節的發展。是以本文首先整理顧太清的家世背景、生平事蹟與交遊範圍,將歷來有關於顧太清的重點議題均做相當詳實之梳理。其次,剖析顧太清的文學創作,分成詩詞、戲曲、小說三大類,統整這些作品的版本,介紹其著作內容與寫作特色。 第三章至第五章則是本論文的討論重點,第三章探討顧太清

戲曲作品的外圍體製與內部結構的劇本藝術,分析兩部戲曲的音律韻部、人物設定、賓白曲文等設計。第四章與第五章以戲曲內容為主,分別從神仙性敘事與自傳性書寫著手,考察這兩種題材在明清時期的發展,並歸納與顧太清同時的女性劇作家是使用何種藝術手法呈現相似的戲曲作品。再來回歸到《桃園記》與《梅花引》劇作本身,分析顧太清如何建立神仙世界之場景、腳色以及思想,打造一個相當完整的神仙系統,藉此透過戲曲內容更深入瞭解顧太清的心路歷程與人生轉折,並從中發現其戲曲之價值在於證實顧太清的早期撲朔迷離之經歷與晚年心態的轉變。 透過上述各面向之探討,希望能更加深入顧太清與其戲曲作品之研究,補足前人尚未論及或不足之處,並由此

觀之女性劇作家在明清時期如何突破框架,藉由文學創作進行自我發聲,勇敢地記述了屬於自己的歷史,也呈現豐富多樣的藝術價值。

武士的女兒:少女們的明治維新之旅

為了解決刻印劍與遠征 的問題,作者Janice P. Nimura 這樣論述:

《紐約時報》年度選書、明治維新150週年必讀精采故事透過歷史與傳記的迷人編織,作者講述一個島國面對現代化勢不可擋浪潮的生動故事⋯⋯關於日本女性教育和解放的啟蒙,獨特而優雅。──Kirkus Reviews 作者寫出一部精緻細膩的集體傳記⋯⋯傳記愛好者、對美國鍍金時代或明治末期日本感興趣的讀者,以及《藝伎回憶錄》的書迷,都會愛不釋卷。──Library Journal作者細心地串起通訊信件與檔案文章,在這部關於內戰後三位武士之女被送到美國的傑出傳記中,講述巾幗英雄的真實故事。──Publishers Weekly《武士的女兒》讀起來有如真實故事的小說:三名女孩在命運的捉弄下失了根,成為連結優雅舊

日本和機會國度美國的橋梁。作者以電影的筆觸呈現歷史,生動難忘地再現一段被遺忘的故事。──Arthur Golden《藝伎回憶錄》作者明治政府努力學習西洋文明的同時,決定派掌理家庭教育大權的女性出國留學。三位血統純正的武士後代,因此成為日本第一批出國接受教育的女孩。這是一個明治維新時代女性,如何在困苦的留學生活中、同時兼顧工作、友情與愛情中的成長故事。也詳述他們如何成為日本第一位獲得大學學位、建立女子學校,甚至成為兼顧教學工作的職業婦女先驅。明治維新不只是國家改革運動,也是家庭、性別地位更新的關鍵時刻武士家族所給與的訓練,是否能讓女孩們面對未來的一切挑戰?一八七一年,五名女孩被日本政府送到美國。

她們的任務是學習西方之道,歸國後幫助培育開明先進的新一代,領導日本走向富強。五位女孩中,最終只有三名留在美國。生於內戰時代傳統武士家庭的山川捨松、永井繁和津田梅,離開家鄉時,分別是十一歲、十歲和六歲,她們以典型美國女學生的身分度過了十年成長歲月。自抵達舊金山起,這些女孩的旅程和傳統裝扮便受到媒體報導與關注,成了美國境內的某種名人。美國人畢竟是第一次看到日本女性,在此之前,日本女性連在自己的社會中都不輕易拋頭露面。在政府的安排下,她們各自被分派給一個美國家庭,學習英文和西方文化。三人性格各不相同,但學業表現都相當優異,幾乎是徹底融入美國社會。十年來,分住各地的女孩們不僅保持緊密聯繫,而且贏得許多

美國友人的喜愛。學成歸國,故鄉日本對她們而言已是全然陌生的國度,和十年前她們懵懂踏上的美國無異。不僅語言、文化需要重新適應,而且日本在她們留學期間拋棄了明治維新初期的徹底西化路線,轉而主張維護日本傳統,使她們貢獻所學的理想與作為顯得格格不入也格外艱辛。然而,這三個女孩不曾忘記國家的栽培,儘管有志難伸,仍意志堅定地為日本的女性教育注入活力與改革。【永井繁】繁拿到音樂文憑後第一個回國,捨松和梅都申請延長留學一年,以便完成大學與高中學位。三人當中,繁的歸國生活最為順遂,除了拜結婚所賜,她的專業領域也是一大助力。雖然剛回國日語還不流暢,但身為音樂老師的她並不需要良好日文能力。很快地,她便謀到官方職位,

為日本國家課程引介西方音樂的元素,後來又擔任鋼琴老師,成為全日本收入最高的女性【山川捨松】捨松以日本第一位女性大學畢業生的身分回國後,接受陸軍大臣大山巖的求婚。大山雖然既有地位又富有,但是對捨松而言,這樁婚姻不只是牽涉到金錢或是影響力,這也是一個能往下扎根的機會。捨松一直希望能為日本的教育盡一分心力,雖然最後捨松沒有建立學校,也沒有加入「單身貴族」的行列。她隱身於名門望族宅邸內,以政治家妻子的身分,為日本女性典範努力。【津田梅】在兩位摯友相繼結婚後,小梅接受曾在前往美國的船上相遇的伊藤博文之邀,成為他們家的家庭教師,進而成為皇后開辦華族女學校的英文教師。這讓當時單身的她,不再受限於社會異樣的眼

光,能更心無旁騖的向教育家之路邁進。最後,她甚至辭去官方教師職務,成立了女子英學塾,深耕基礎教育。時至今日,若提到日本第一位女性教育家,非津田梅莫屬。本書根據大量日本與美國的檔案寫成,包括女孩們和美國寄宿家庭及友人之間數十年的書信往返,故事流暢有如小說,呈現十九世紀二十世紀之交,日本與西方文化交流的衝擊與適應,更是日本女性走向現代化的歷史濫觴。 作者簡介Janice P. Nimura哥倫比亞大學東亞研究碩士。書評家、獨立學者,和先生住在紐約,育有二子,是日本家族的美國媳婦。《武士的女兒》是她第一本著作。譯者簡介鄭佩嵐國立師範大學翻譯研究所畢業。譯有《灌溉,總是在深夜》、《理性選民的神話》(

合譯),以及各類型文章。賜教信箱:[email protected] 作者的話序章第一部第一章 武士的女兒 第二章 龍年之戰第三章 酵母的力量 第四章 使節團遠征 第二部第五章 有趣的陌生人第六章 尋找寄宿家庭第七章 在美國長大第八章 瓦薩學院第九章 返「鄉」之路第三部第十章 兩場婚禮 第十一章 獨自前行 第十二章 艾麗絲來訪東京第十三章 前進與後退 第十四章 女子英學塾第十五章 尾聲 謝詞參考書目注釋參考書目圖片出處 第五章 有趣的陌生人 太陽已經升起了好幾個小時了,但是當美國號沉穩而緩慢的駛進金門大橋時,薄霧仍縈繞著舊金山港。這天

是一八七二年一月十五日。當他們行經阿爾卡特拉斯島(Fort Alcatraz)時,禮炮響了起來──共有十三發,象徵著當時美國的十三個州。在頭等艙裡,幾位日本使節正在數著禮炮的數目。對於禮炮僅止於十三響,他們感到有些失望。「美國是個民主國家,因此在這些禮儀上也傾向使用簡單的方式。」書記官久米邦武用帶著哲學的口吻記述道。 每一支桅杆上都掛著國旗,星條旗和太陽旗一齊飄揚在船上的煙囪間。在船靠岸之後,一群人開始聚集到上層甲板,以兩個男人為首。其中一個人蓄著黑色鬍子、穿著大衣,頭上戴著波斯羔羊皮製的阿斯特拉罕帽,他正熱切地望著自己的家鄉港口。他就是美國大使查爾斯.迪隆,當時已經在日本待了兩年。身為土生

土長的紐約客,他在十七歲時前往加利福尼亞州追逐淘金夢。後來又接受了一些法律上的訓練,並轉往政治界發展。事實證明,比起理想主義者,他更是名機會主義者。在一八六九年,他接受了駐日本大使的職位,並開始了多采多姿的外交生涯。而他天生的魅力,也使他在這個領域如魚得水。 然而,真正吸引碼頭上眾人眼光的是另一個男人。他直挺的站在甲板上,身穿深藍色的刺繡絲綢綁帶長袍,身形瘦削、表情嚴肅,腰上還掛著兩支長短不一的劍。他兩側的頭髮已經剃掉了,但是頭頂仍保有髮髻,上面覆蓋著塗漆的方形頭飾(看起來與其說是帽子,更像是個盒子),帶子緊繫在下巴處。黑色的濃眉、直挺的鷹勾鼻以及微微往下的嘴角,沉重眼皮下的雙眼正掃視著下面

的人群。這個予人深刻印象的男人正是岩倉具視,是當時日本的右大臣,也是此次使節團的特命全權大使。他曾任明治天皇父親的朝臣,且是幫助明治天皇恢復地位的重要人物。因此,他可說是位見證了日本的過去與未來的人。 不過,站在他身後的其他日本人,不但比較起來氣勢顯弱,還「穿著有史以來剪裁最奇怪的英國成衣」,某位記者這樣寫道。當船隻穩妥的停靠在碼頭之後,一群衣著合身的當地貴族上到甲板去歡迎這群外國貴客,但當他們笑容親切的伸出手時,換來的卻是對方僵硬的鞠躬禮。

刻印劍與遠征的網路口碑排行榜

-

#1.剑与远征永生刻印符文攻略大全 - 11773手游网

剑与远征永生刻印符文攻略大全,刻印属性作用战力提升及材料消耗图文汇总,在剑与远征的游戏中,近日上线了永生刻印符文的玩法,很多玩家不了解符文的 ... 於 m.11773.com -

#2.30刻印给谁啊大佬们- 剑与远征综合 - TapTap

谁卷给谁,譬如小浣熊,梅林,呆萌这种公会本要用的,三眼,王子,冬喉这种不冲副本不冲高竞可以往后放放,不过优先度肯定是高的。 於 www.taptap.com -

#3.剑与远征:刻印全局推荐,三大C后轮到谁? - 新闻

哈喽,大家好!欢迎大家收看,不肝不游戏!我是疯子~几乎全部英雄的刻印技能我们都看过了,但还是会有小伙伴问那些英雄推荐60刻印。 於 new.qq.com -

#4.手游剑与远征:全恶魔英雄刻印技能解析,魅魔、冰魔2重天

手游剑与远征:全恶魔英雄刻印技能解析,魅魔、冰魔2重天. 时间:2021-07-18 11:39:57 来源:电竞网. “愿你千帆历尽,归来仍是少年。” 亲爱的小伙伴,你好!我是抠门。 於 m.dzrchugui.com -

#5.剑与远征刻印系统玩法攻略:永生刻印属性搭配推荐 - 游戏鸟

剑与远征永生刻印怎么开启?永生刻印有什么用?这次版本带来了全新的刻印系统,有些玩家还不知道这个系统怎么玩。如果大家掌握了刻印系统,从此以后, ... 於 www.youxiniao.com -

#6.劍與遠征神魔、虛空、四族角色刻印優先度推薦 - 劇多

刻印 系統是lls一個極其敷衍的騙氪手段,就是單純的堆數值,技能效果差不多是完全沒有變化(我個人很失望的,我以為有了刻印某些下水道角色能翻身呢), ... 於 www.juduo.cc -

#7.剑与远征:新增虚空刻印,“仓鼠”玩家成赢家,法师天花板更强了

原创 剑与远征:新增虚空刻印,“仓鼠”玩家成赢家,法师天花板更强了 ... 游戏中想要在副本和推图中取得好的进展,英雄的培养是非常重要的,英雄的战力和很多 ... 於 www.sohu.com -

#8.《剑与远征》诅咒梦境主流刻印加点推荐 - 3DM手游

《剑与远征》游戏中很多玩家不知道诅咒梦境主流刻印怎么加点,那么今天小编就给大家介绍一下剑与远征诅咒梦境主流刻印加点推荐,有需要的小伙伴不要 ... 於 shouyou.3dmgame.com -

#9.後悔藥只有一次!劍與遠征英雄刻印& T3 投資優先級建議

後悔藥只有一次!劍與遠征英雄刻印& T3 投資優先級建議10月27日遊戲裡開啟了“刻印回溯”活動,也就是刻印後悔藥,只有7天時間且只能重置一個英雄的刻. 於 game.3loumao.org -

#10.劍與遠征:惡魔刻印慢慢看,魔女80準備好了嗎? - 多源焦點

劍與遠征 :惡魔刻印慢慢看,魔女80準備好了嗎? ... 今天我們還是繼續看一下神魔虛空的刻印,上期看完了啥也不是的半神刻印,今天就是明顯比半神強上 ... 於 dyfocus.com -

#11.剑与远征手游诅咒梦境主流刻印加点攻略

剑与远征手游诅咒梦境主流刻印怎么加点?诅咒梦境主流刻印加点要注意什么呢?下面小编为大家带来剑与远征手游诅咒梦境主流刻印加点攻略,一起看看吧。 於 www.9k9k.com -

#12.《剑与远征》刻印详解&升级资源与技巧&全图鉴属性表!!

《剑与远征》刻印详解&升级资源与技巧&全图鉴属性表!! 清风. 2021-10-13. 7月20日1.68-10月12日1.74,3个月全图鉴刻印终于更新完啦,可喜可贺。 於 article.ghzs6.com -

#13.剑与远征刻印60级需要多少材料? - 丿玩网

在剑与远征游戏里面,0-30级必须3750晶碎,30-60级需要4500能量源,60-80级必须6000能量源,80-100级必须7700能量源。现阶段来看永世印刻系统软件的 ... 於 m.piewan.com -

#14.剑与远征刻印开启攻略 - 超好玩

剑与远征刻印怎么开启?刻印有哪些效果?下面为大家带来全新的刻印系统玩法攻略介绍,想要了解的玩家可以参考以下的攻略内容来了解这一全新的系统。 於 www.18touch.com -

#15.《劍與遠征》60刻印優先給哪些英雄 - 每日要聞

《劍與遠征》60刻印優先給哪些英雄?在劍與遠征這款遊戲中,很多玩家不清楚60刻印優先給哪些英雄,下面為大家帶來了劍與遠征刻印優先順序推薦, 於 daynews.co -

#16.劍與遠征:都在問狼王,狼王刻印這不就來了嘛!

結合上半部的8個,狂鼠、狼人、豹女,這三個英雄的刻印瘋子是建議給的. 於 iasui.com -

#17.在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 外傳 劍姬神聖譚(01) - Google 圖書結果

那既像石碑又像紋章的刻印,這正是諸神刻在眷族身上的「恩惠」【能力值)。 ... 約莫兩星期,透過「遠征」屠殺了那麼多棲息於深層區域的強敵,各項能力的熟練度卻完全沒有 ... 於 books.google.com.tw -

#18.剑与远征永生刻印有什么用永生刻印作用详解 - 手游汇

剑与远征永生刻印有什么用永生刻印作用详解,剑与远征永生刻印有什么作用,很多人都想要问到,新系统需要使用的,这个里面涉及到一些新系统使用, ... 於 www.soyohui.com -

#19.劍與遠征刻印有什麼用刻印作用屬性提升攻略[多圖] - 嗨客遊戲站

劍與遠征刻印 有什麼用刻印作用屬性提升攻略[多圖] ... 【係統對比介紹】目前afk排除品階外有四種戰力係統,分別是:專武,生命樹,家具,刻印他們的區別如下 ... 於 www.1ezhou.com -

#20.剑与远征60刻印推荐给谁 - 佩琪手游网

剑与远征谁值得60刻印呢?剑与远征刻印系统正式上线,升级刻印可以大幅提高角色的战力,但是相对的,每次升级刻印都需要我们消耗大量的材料。 於 www.pi7.com -

#21.剑与远征刻印有什么用刻印作用属性提升攻略 - 嗨客手机站

剑与远征刻印有什么用刻印作用属性提升攻略,剑与远征刻印有什么用?刻印属性怎么提升?剑与远征刻印是新战力属性系统哦,提升战力又有新出路咯, ... 於 www.hackhome.com -

#22.剑与远征永生刻印怎么开启-永生刻印属性搭配推荐 - 游戏369

剑与远征永生刻印怎么开启?这次版本带来了全新的刻印系统,有些玩家还不知道这个系统怎么玩。下面小编为大家带来剑与远征永生刻印属性搭配推荐, ... 於 www.youxi369.com -

#23.剑与远征永生刻印玩法攻略永生刻印升级材料消耗一览 - 优游网

剑与远征永生刻印系列怎么玩?永生刻印是1 68版本中的新增系统,在这个系统中我们通过消耗晶核升级英雄刻印,以此强化英雄属性。下面就是永生刻印升级 ... 於 www.yoyou.com -

#24.剑与远征刻印优先级选择哪个好 - 游乐园

剑与远征刻印优先级选择哪个好?刻印优先级是非常重要的玩法,游戏中玩家可以通过刻印优先级来提升英雄属性、强化英雄技能,很多小伙伴们在玩的时候都 ... 於 www.17yly.com -

#25.劍與遠征永生刻印升級材料消耗一覽 - 日天說歷史-

劍與遠征 即將在1.68版本中推出刻印系統,而升級刻印符文需要消耗大量材料,下面就為大家帶來劍與遠征永生刻印升級材料一覽,一起來看看吧。 於 f64masturbervidoadulte.com -

#26.劍與遠征:刻印全域性推薦,三大C後輪到誰? - 日間新聞

首先是三大C:安茲、魔女、禁衛。這三個英雄直接無腦上60,甚至瘋子自己是直接懟到了安茲80刻印。安茲本身又是數值怪,當前的使用…… 於 www.daytime.cool -

#27.「劍與遠征分析向」老攻帶你走進永生刻印刻印系統詳解 - 資訊咖

永生刻印介紹規則詳情1.每一位英雄都擁有專屬的永生刻印,刻印會根據英雄的職業與陣營而有所不同。2.永生刻印由3個核心符文與5個衍生符文構成,玩家可以消耗元素晶碎或 ... 於 inf.news -

#28.永生刻印升级需要多少晶碎晶核 - DVG游戏网

《剑与远征》永生刻印升级刻印系统的前置条件是白卡一星,目前只开放了半神和恶魔,后续会陆续开放虚空四族。 0-30级需要3750晶碎. 於 www.dvg.cn -

#29.深空之眼震离月读全攻略|神格|武器|刻印|賦能詞條

18 小時前 — 神格右(增傷線)AI操作/常規手操選這個。 中(抗揍線)挨打越多越興奮並延長大招時間高壓環境特攻。 武器刻印賦能詞條. 於 www.omobi.cc -

#30.《剑与远征》永生刻印符文系统详细介绍 - 手心攻略

剑与远征永生刻印符文系统详细介绍带给大家,这是很多小伙伴都还不了解的一个东西,永生刻印符文系统是一个新出的功能玩法,这个永生刻印符文系统就由 ... 於 www.139y.com -

#31.剑与远征- 永生刻印符文优先升级推荐-爪游控

剑与远征永生刻印符文怎么升级?永生刻印可以提升英雄属性、强化英雄技能,下面爪游控为大家带来剑与远征永生刻印符文优先升级推荐。 於 m.zhuayoukong.com -

#32.剑与远征刻印系统玩法攻略永生刻印属性搭配推荐 - 电玩圈

剑与远征刻印系统该怎么玩,很多小伙伴还不知道这个永生刻印有什么用,今天小编给大家带来详细攻略教大家怎么去玩转这个系统,有需求的小伙伴可以关注 ... 於 www.dwq.com -

#33.剑与远征刻印攻略刻印属性作用及战力提升技巧[多图] - 安族网

剑与远征刻印的作用关键是提升你的战力哦,可通过多个途径方法来提升哦,详细技巧内容下面来告诉给大家吧~剑与远征刻印攻略总结:刻印系统技能质变较 ... 於 www.apkzu.com -

#34.成為小說家吧- 维基百科,自由的百科全书

成为小说家吧(日语:小説家になろう/しょうせつかになろう Shōsetsuka ni Narō )是日本的一個用戶生成內容網站,由株式会社HINA PROJECT所營運。 於 zh.m.wikipedia.org -

#35.【深空之眼】台服最新角色推薦、資源獲取攻略

刻印 推薦 :3+3命運之蛇/夙夜的冰淵2+2+2命運之蛇/夙夜的冰淵/女巫的審判(征服王的遠征). 簡評:冰系大C,單論輸出方面低於震離&阿修羅,但是強大的 ... 於 www.gbyhn.com.tw -

#36.剑与远征永生刻印符文作用介绍 - 安卓乐园

剑与远征永生刻印符文作用介绍,永生刻印材料消耗及属性分析[多图],在剑与远征的游戏中,近日上线了永生刻印符文的玩法,很多玩家不了解符文的机制, ... 於 www.520apk.com -

#37.劍與遠征:刻印質變有多強?春姑越30級吊打能量隊 - 日日新聞

劍與遠征 英雄戰力和很多因素相關,等級、裝備、神器等都是英雄戰力的影響 ... 有些英雄經過刻印強化後能產生質變,例如春姑,作為半神定位的她比其他 ... 於 inewsdb.com -

#38.剑与远征刻印怎么开启刻印系统怎么用 - 趣趣手游网

剑与远征即将上线一个新的系统-刻印系统,很多玩家对于这个新的系统,并不是很会用,那么剑与远征刻印系统是在哪里开启的?今天小编就讲解剑与远征刻印 ... 於 www.ququyou.com -

#39.劍與遠征神魔、虛空、四族角色刻印優先度推薦 - kks資訊網

最近刻印系統新開放了虛空種族,剛好群友也在問不知道刻印給誰,那我就出一期我對刻印系統的個人見解吧, ... 2021-09-02 08:39:15 由劍與遠征攻略助手發表於遊戲 1981. 於 newskks.com -

#40.剑与远征永生刻印升级材料消耗一览 - 仍玩游戏

《剑与远征》最近将实装永生刻印系统,这个系统会让玩家们的战力更进一步。但这个系统并不是每个玩家都能开的,必须要满足一定条件才可以升级。 於 www.rengwan.com -

#41.劍與遠征:刻印第四人選,為何時魔可以上榜? - 詞海網

刻印 技能提升傷害數值,刻印面板提供超高的爆傷增幅,傢俱提升攻擊頻率. 於 wordsg.com -

#42.《劍與遠征》60刻印優先給什麼英雄刻印優先級哪個好

劍與遠征刻印 優先級推薦,在上上次的大版本更新中,劍與遠征上線瞭刻印玩法,但是獲取刻印升級資源有限,那麼哪些英雄值得先升級刻印呢? 於 www.yxkbw.com -

#43.剑与远征永生刻印系统怎么解锁 - 爱玩屋手游网

剑与远征永生刻印怎么开?永生刻印是剑与远征手游中即将上线的一个新系统,在游戏中有的小伙伴不清楚永生刻印系统怎么解锁,下面就由趣逗小编带大家 ... 於 www.25wu.com -

#44.剑与远征永生刻印符文升级攻略大全 - 浏览器家园

剑与远征永生刻印符文升级攻略大全,永生刻印符文属性机制分析汇总,在剑与远征的游戏中,近日上线了永生刻印符文的玩法,很多玩家不了解符文的机制, ... 於 www.liulanqi.net -

#45.強化技能。 ✔️虛空及四族英雄的刻印系統將在未來陸續開放 ...

《劍與遠征》 #維護公告 親愛的冒險者: 我們預計於【2021/7/20 15:00 ... 新增英雄屬性「暴擊招架率」、「破防」、「破魔」,可通過「永生刻印」獲取,具體效果以 ... 於 m.facebook.com -

#46.耀光族的刻印,小夥伴們喜歡刻印哪位英雄呢?新兌換碼 - 壹讀

光盾就不用考慮了,已經被打入冷宮都不用考慮他刻印後會有多大的成長,而女僕及商人, ... 劍與遠征:耀光族的刻印,小夥伴們喜歡刻印哪位英雄呢? 於 read01.com -

#47.剑与远征印投资优先级是什么刻印投资优先级介绍 - 搞趣网

今天小编就给大家介绍一下剑与远征刻印投资优先级,有需要的小伙伴不要错过了。 於 m.gao7.com -

#48.《剑与远征》刻印怎么玩_刻印是什么- afk arena - 游戏道客

剑与远征刻印怎么玩?剑与远征在昨天更新之后上线了刻印系统,大家前段时间拿到的元素晶碎来激活刻印。那么这个刻印究竟是怎么玩的呢?下面快跟随游侠小编一起来看看. 於 www.yxdoc.com -

#49.热门剑与远征刻印怎么重置介绍 - PP助手

PP助手官网提供市场上最热门的剑与远征刻印怎么重置内容,职业玩家亲身体验分享剑与远征刻印怎么重置相关信息,从玩家的视觉帮你了解剑与远征刻印怎么重置,找更多剑与 ... 於 wap.pp.cn -

#50.《剑与远征》60级刻印优先级选择介绍 - 九游

剑与远征60级刻印需要4500晶核的,所以得到是非常不易的,那么剑与远征60刻印优先给哪些英雄呢?今天就给大家带来了刻印介绍和刻印优先级推荐, ... 於 www.9game.cn -

#51.剑与远征刻印怎么开启播报文章 - 百度经验

刻印 系统将在近期的版本更新中实装,通关21章就可以为品阶达到神话1星的半神、恶魔开启刻印系统了。 剑与远征刻印怎么开启. 於 jingyan.baidu.com -

#52.《剑与远征》刻印优先级推荐60刻印优先给哪些英雄 - 游侠手游

剑与远征刻印优先级推荐,在上上次的大版本更新中,剑与远征上线了刻印玩法,但是获取刻印升级资源有限,那么哪些英雄值得先升级刻印呢? 於 m.ali213.net -

#53.《劍與遠征》半神英雄提比略降臨全新成長系統永生刻印上線

卡牌放置手遊《劍與遠征》推出全新半神英雄『群山守護-提比略』!伴隨本次改版登場的還有成長系統「永生刻印」,玩家可以釋放英雄更強大的戰力。 於 news.gamebase.com.tw -

#54.劍與遠征:亡靈刻印無剛需,生化人勉強門面 - 今天頭條

劍與遠征 :亡靈刻印無剛需,生化人勉強門面. 奧登:3技能傷害提升20%,4技能BUFF傷害提升3%和5點急速。三眼是一個後期功能性非常強的C,而刻印提升了 ... 於 twgreatdaily.com -

#55.剑与远征刻印开启方法介绍 - 仓鼠手游

剑与远征刻印怎么开启 · 1、玩家需要通关21章,神话1星的半神、恶魔即可开启刻印系统。 · 2、开启之后,玩家可以通过英雄详情页面的刻印按钮前往阵营秘境。 於 m.cscl.com.cn -

#56.手游劍與遠征:刻印系統,讓你又愛又恨,這又是為什麼呢?

願你千帆歷盡,歸來仍是少年。」親愛的小夥伴,你好!我是摳門。刻印系統已在《遠征》的國服實裝。在此之前,摳門已分別對神魔新增的刻印技能圖解。 於 iinews.today -

#57.劍與遠征永生刻印有什麼用?永生刻印系統詳解攻略[多图]

劍與遠征 永生刻印玩法介紹:. 新增“永生刻印”系統,玩家通關21章後,品階達到神話1星的半神、惡魔英雄將搶先開放“ ... 於 quickplay.tw -

#58.劍與遠征刻印推薦巴哈 - 台鐵車站資訊懶人包

剑与远征刻印全局推荐,三大C后下个轮到谁? 2021-10-22 不肝不游戏. 几乎全部英雄的刻印技能我们都看过了,但还是会有小伙伴问那些英雄推荐60刻印。 於 train.reviewiki.com -

#59.剑与远征:永生刻印到底怎么用?PVE真没价值吗? - 全网搜

剑与远征:永生刻印到底怎么用?PVE真没价值吗? 2021-07-25 09:15:50 由不肝不游戏發表于游戏 424. 哈喽,大家好!欢迎大家收看,不肝不游戏!我是疯子~. 於 sunnews.cc -

#60.剑与远征永生刻印怎么开启? - SYS手游网

永生刻印,是剑与远征这款游戏中的一种游戏机制,一般这类新的游戏机制,都是可以为该游戏的玩家们,带来一定新的游戏资源奖励的,很多小伙伴都想了解 ... 於 m.sys321.com -

#61.剑与远征永生刻印系统作用及升级一览 - 西西软件园

剑与远征永生刻印系统是游戏中的,这个是最新版本活动,很多玩家不知道这个作用,想要知道怎么提升角色的属性加成,想要知道的小伙伴们, ... 於 www.cr173.com -

#62.劍與遠征》刻印優先級推薦60刻印優先給哪些英雄(手遊攻略

刻印 ,一種在劍與遠征中比較珍貴的資源。平常通過掛機和商店(一天最多60晶碎和30晶核)購買獲得,也可以通過犒賞令和月卡好直接氪禮包獲得。 於 www.steamxo.com -

#63.剑与远征都在问狼王,狼王刻印这不就来了嘛

剑与远征都在问狼王,狼王刻印这不就来了嘛. 21-10-08 网络 网络. 今天我们继续开启蛮血刻印的下半程,这一期说完我们的刻印就只剩下种族门面的亡灵了,亡灵可能才是 ... 於 www.18183.com -

#64.《劍與遠征》半神英雄提比略降臨,全新成長系統永生刻印上線

卡牌放置手遊《劍與遠征》推出全新半神英雄『群山守護-提比略』!伴隨本次改版登場的還有成長系統「永生刻印」,玩家可以釋放英雄更強大的戰力。 於 app.mycard520.com.tw -

#65.《剑与远征》刻印如何玩-375手游

剑与远征刻印怎么玩?剑与远征在昨天更新之后上线了刻印系统,大家前段时间拿到的元素晶碎来激活刻印。那么这个刻印究竟是怎么玩的呢?下面快跟随游侠小编一起来看看 ... 於 www.jpegonline.com -

#66.剑与远征刻印系统玩法攻略 - 119手游网

剑与远征刻印系统怎么玩?关于这个刻印系统是游戏中新开启的,所以很多玩家们对于刻印系统的玩法还不是很清楚,以下就是小编给大家带来的剑与远征刻印 ... 於 www.119you.com -

#67.剑与远征永生刻印升级材料消耗一览 - 玩游戏网

在剑与远征手游中永生刻印升级材料消耗情况究竟怎么样呢?想了解具体内容如何的小伙伴们,接下来就让我们一起来看一下吧!剑与远征永生刻印升级材料 ... 於 www.wanyx.com -

#68.剑与远征刻印优先级刻印消耗材料一览 - 7724游戏

剑与远征最近也是上线了一个刻印功能,这个功能对于玩家提升英雄的强度是非常有帮助的,小编这里也是来给大家分享一下相关使用攻略,大家一起来看看 ... 於 m.7724.com -

#69.剑与远征60刻印优先给哪些英雄_游戏堡

刻印 ,一种在剑与远征中比较珍贵的资源。平常通过挂机和商店(一天最多60晶碎和30晶核)购买获得,也可以通过犒赏令和月卡好直接氪 ... 於 www.yxbao.com -

#70.《剑与远征》刻印优先级推荐60刻印优先给哪些英雄 - D4游戏网

剑与远征刻印优先级推荐,在上上次的大版本更新中,剑与远征上线了刻印玩法,但是获取刻印升级资源有限,那么哪些英雄值得先升级刻印呢? 於 www.d4games.com -

#71.《剑与远征》刻印优先级推荐60刻印优先给哪些英雄 - 玩咖游戏 ...

剑与远征刻印优先级推荐,在上上次的大版本更新中,剑与远征上线了刻印玩法,但是获取刻印升级资源有限,那么哪些英雄值得先升级刻印呢? 於 www.3wka.com -

#72.永生刻印作用介紹|劍與遠征永生刻印有什麼用 - 遊戲攻略

在遊戲內很多玩家都想知道,永生刻印的具體作用是什麼。下面就讓小編給大家帶來《劍與遠征》永生刻印作用介紹,感興趣的玩家一起來看看吧。 於 qwyxg.com -

#73.手遊劍與遠征:刻印系統,讓你又愛又恨,這又是為什麼呢?

留著元素晶核強化其他英雄的60刻印技能,它不香嗎. 於 zanyouxi.com -

#74.劍與遠征先鋒服內容詳解亡靈再添強將,虛空刻印開啟 - 每日必讀

劍與遠征 先鋒服內容詳解亡靈再添強將,虛空刻印開啟 · 夏日兌換碼發放中 · 使用時間:即時起- 8/29 08:00:00 · 1.新增亡靈軍團英雄:死潮艦長-霍德希金。 · 3. 於 read01.cc -

#75.劍與遠征永生刻印系統有什麼? - 頭條匯

劍與遠征 永生刻印系統有什麼用,近期更新了全新的1.68版本,在其中一個就是永生刻印系統,該系統可以提升英雄角色的屬性加成,一起來看下吧~劍與遠征永生刻印系統有 ... 於 min.news -

#76.劍與遠征刻印系統怎麼玩印系統圖文教程一覽 - 愛講古

在劍與遠征的這款遊戲裡邊,除了一個刻印系統的模式,但是很多的玩家不是很瞭解劍與遠征刻印系統怎麼玩。那麼接下來就讓小編具體的給大家介紹下吧,感興趣 ... 於 aijianggu.com -

#77.劍與遠征神魔、虛空、四族角色刻印優先度推薦 - 每日頭條

刻印 系統是lls一個極其敷衍的騙氪手段,就是單純的堆數值,技能效果差不多是完全沒有變化(我個人很失望的,我以為有了刻印某些下水道角色能翻身呢),跟 ... 於 kknews.cc -

#78.剑与远征》刻印优先度的详细解析和相关推荐(60刻印篇

大家好,我是箫沉.醉梦。 刻印,一种在剑与远征中比较珍贵的资源。平常通过挂机和商店(一天最多60晶碎和30晶核)购买获得,也可以通过犒赏令和月卡好 ... 於 www.bilibili.com -

#79.【情報】刻印系統數值表- 劍與遠征 - 巴哈姆特

相信各位在其他文章已知其他與永生刻印相關的細項這裡就不重新介紹, 本篇只提供刻印等級數值為方便製表先放一下簡單的字詞表主符文- 核心符文, ... 於 forum.gamer.com.tw -

#80.剑与远征刻印有没有优先级? - 励志的句子

剑与远征玩家在刻印的优先级上应该如何选择呢?许多玩家不知道给那个英雄先进行印刻比较好,本次为大家带来关于刻印的优先级推荐,大家找不到的话可以 ... 於 www.wenyif.com -

#81.剑与远征刻印回溯重置攻略 - 游戏盒子下载站

剑与远征刻印回溯重置攻略:退环境刻印回溯重置角色分析,剑与远征游戏中,刻印回溯是非常重要的一个活动,在这个玩法中,玩家可以将先前培养刻印消耗 ... 於 m.youxihezi.net -

#82.劍與遠征“刻印系統”不花錢玩家優先投資建議 - 農林漁牧網

最後,盒子君給大家歸納一下PVE的刻印投資建議:投資一級:魔女,骨法,呆萌投資二級:綠箭,龍弓,三眼(也就是推圖三隊,綠罩、亞龍、綠控)狂鼠, ... 於 nonglinyumu.com -

#83.九陽武神最新章節 - 蘿莉小說

武道世界,實力為尊,一切用拳頭說話!天帝葉雲飛,重回熱血少年時代,逆天改命,強勢崛起,敗盡萬族天驕,懷抱絕世美人,笑傲天下! 於 www.laserlocktech.com -

#84.剑与远征刻印全局推荐,三大C后下个轮到谁?

剑与远征刻印全局推荐,三大C后下个轮到谁? 2021-10-22 不肝不游戏. 几乎全部英雄的刻印技能我们都看过了,但还是会有小伙伴问那些英雄推荐60刻印。 於 news.17173.com -

#85.劍與遠征:綠裔刻印全解析(下),工具人的歡呼 - 老驢網

狐狸作為綠裔T2的C,3技能是其主要的輸出手段,所以30刻印對狐狸傷害的提升是在的. 於 raolve.com -

#86.剑与远征永生刻印材料消耗一览 - 51苹果助手

剑与远征新版本开启永生刻印系统,该系统作为强化英雄,提升战力的重要方式,需要材料也是较为珍贵,并且随着永生刻印等级的增加,所需要的材料数量也 ... 於 www.51pgzs.com