到府回收廢鐵台中的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 金剛演義:劉柏村雕塑個展2020 可以從中找到所需的評價。

另外網站台中市北屯區環保局- 2023也說明:北屯區舊社公園周邊住商大樓林立,鄰近台鐵松竹車站與捷運綠線松竹站,停車需求 ... 結論是:台中市政府似乎比較希望民眾把舊衣交由市環保局來回收?

國立臺灣大學 國家發展研究所 蔡勳雄所指導 周瑞的 台灣地區資源回收制度之研究-以廢容器為例 (2000),提出到府回收廢鐵台中關鍵因素是什麼,來自於資源回收、容器。

最後網站台中-慶安資源回收則補充:本公司為於台中市梧棲區永興路一段204號專營廢紙、廢五金回收,並提供到府服務,歡迎來電04-26301828 或FB搜尋『慶安資源回收』

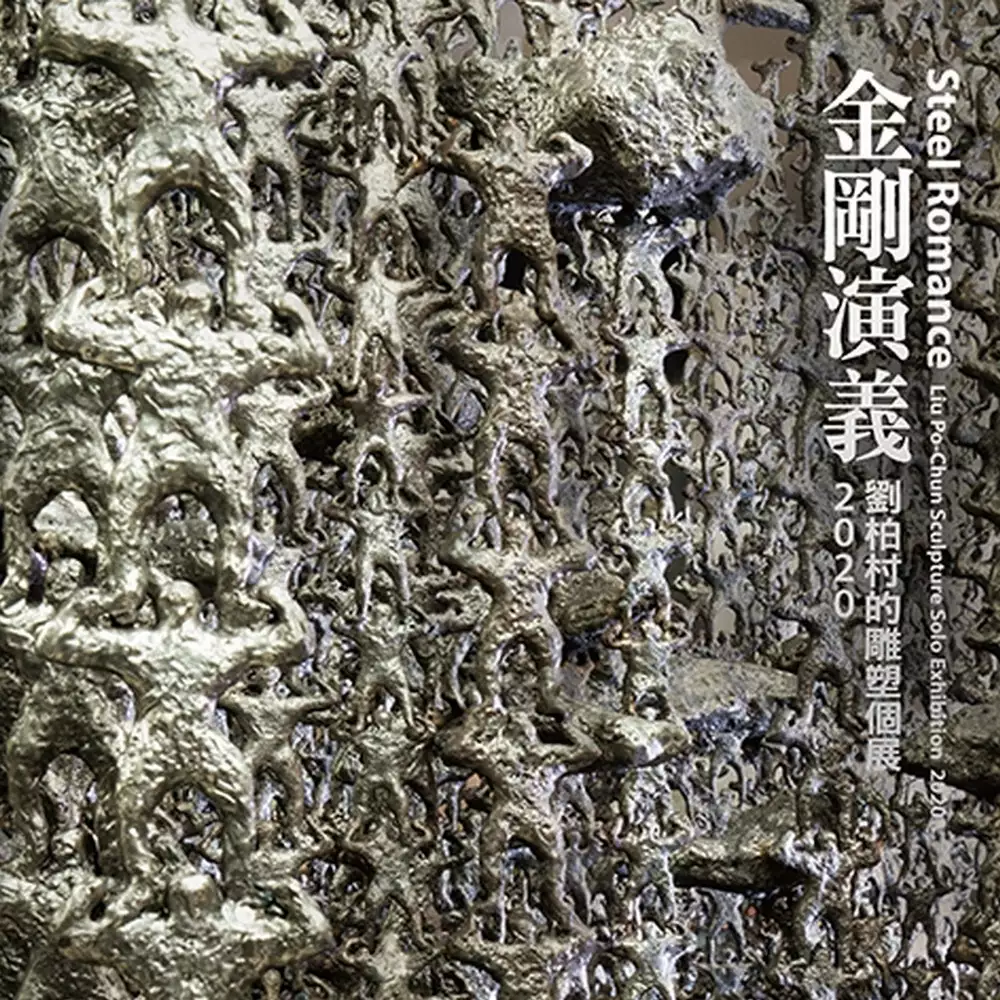

金剛演義:劉柏村雕塑個展2020

為了解決到府回收廢鐵台中 的問題,作者unknow 這樣論述:

『金剛』系列命題是個人十年來創作的研究路線,也是以金屬材質表現中,最具代表性的主題系列作品。基本上「金剛」攫取健美力士的身軀形象,它參合了佛教的「金剛不壞之身」、神話、科幻、卡漫想像中所向無敵之軀的概念,是鋼鐵的化身,亦是對於工業文明實踐與參照的『理想與完美之軀』。 以尺寸與形象的大小變異、相對複製與差異、聚集與分離、繁複與增殖等等造形思維,由『金剛』形象所衍生出的造形實踐場,演繹出有:線性金剛、廢鐵金剛、金剛變身、幻彩金剛、異地金剛、異境金剛、金剛登天等系列。它們各自展現不同角色與內容,因而發展出個人藝術思考變異的『金剛演義』,這些概括種種的藝術實驗,以巨觀與微

觀方式回應工業發展與現代文明,乃至於自然、宇宙與人類存在景況的觀照。此次的『金剛演義』意味藉此一併以『全面性演出』的形式,既回溯、也延伸擴充展出的內容。 『金剛』指的或許已非只是既定認知中的金剛體,它何嘗不也是個人對工業科技文明未來發展的一種理想性憧憬?神識投射的肉身容器?亦或帶有虛空表徵的意涵?宇宙未知狀態的現在式寓言? 名人推薦 「金剛」以一複現,在無限變身的過程中,在不同的時間意識流的生產場域裡,一種以人為本位的擬人態美學觀演繹,悠遊於恆古的當下,指向描繪人類幻想的未知宇宙。-劉柏村 我個人認為,超人/金剛系列更具雕塑的挑戰性。對我而言,後來的這些作品,經營著一個較陌

生的領域,因此更讓人縈繞腦海,它們的原創性也清楚顯見而令人難忘。-菲利普. 金 劍橋大學榮譽博士/倫敦皇家學院前主席 劉柏村使用鋼鐵材質,不論是以鍛鍊成鋼板的重複切割或高溫延展、撿拾回收的現成物的焊接及表面處理,呈現一位專業雕塑家利用鋼鐵廠內的各種機具模組、設備與處理劑,甚至煉鋼爐下的爐渣(地金),創造整體場域「新語義學」的「構成文法」,以表達他對工業文明喜悅與憂慮的交感反應,不管是形式語言的決定及繁衍,或在創作過程中不斷地製造另一個創作過程寓言的激動,都是劉柏村和許多其他同樣以金屬作為材質媒介的雕塑家,非常不同而獨特的地方。-王哲雄 法國巴黎第四大學藝術史與考古學博士、國立臺灣師範大學

美術系所前主任所長、實踐大學工業產品設計研究所教授 劉柏村的藝術創作經歷每一個不同時期的困頓與突破,才能走出如今的成熟與豐饒。如果說古典時期的雕塑是讚美諸神的藝術,那麼劉柏村做為神話已經被工業取代的時代的一個雕塑家,他的鋼鐵雕塑似乎是引領著我們回到神話誕生以前的宇宙,那裡還沒有山川萬物,還沒有日夜晨昏,只有無盡的塵土。立足在無盡的塵土中,劉柏村為鋼鐵雕塑找到母親的懷抱,他在那裡與鐵共舞,譜寫著神話誕生以前的鋼鐵史詩。-廖仁義 法國巴黎第十大學美學博士/ 國立臺北藝術大學博物館研究所所長 終究,什麼是巨大?什麼是渺小?什麼是完美?什麼又是殘缺?何為不朽,又何為流變?⋯⋯ 在劉柏村的雕

塑中,似有無法了結的角力。他作品中歷經種種變異的身體,一再鬆動乃至推翻絕對定義,彷彿以某種的辯證循環一再嘗試脫離制約、探索與慣性和與歷史分裂的可能。劉柏村以此作為推演自己藝術的方法,並藉以作為關照世界的方式。也正是在充滿極大對比、蘊含多重歧義的辯證張力中,劉柏村造就了豐厚強烈的異質感性力量,為人體雕塑注入了獨特的新意。若說一如戲劇理論家阿赫托(Antonin Artaud)所言,「身體是個值得我們重返的戰場」,劉柏村的雕塑,即是以此,強力重返、震撼上場。-劉俊蘭 法國巴黎第四大學藝術史與考古學博士、國立臺灣藝術大學雕塑學系教授、桃園市立美術館館長

台灣地區資源回收制度之研究-以廢容器為例

為了解決到府回收廢鐵台中 的問題,作者周瑞 這樣論述:

台灣地區,經濟成長為舉世所稱羨,近年來雖遭逢亞洲經濟危機,其成長仍達百分之五以上,居亞洲四小龍之冠,國人消費能力迭創新高,隨之而來是垃圾迅速成長,台灣地區至民國八十七年垃圾清運超過八百八十萬噸,平均每天產生二萬四千公噸,民國八十一年之前,每年垃圾成長量為百分之六,近年稍有減緩之態,然如依此驚人的速度,在行政體系上以臻完備速度,推估必須興建二十八座九00 公噸焚化爐才能妥善處理,惟依據行政院環境保護署資料顯示,台灣地區垃圾中可回收再利用部分約占總量百分之四十,包括紙類、塑膠類、金屬類、玻璃瓶等,這些有用的物資,如加以妥善分類回收,不但可降低環境負荷,並且減少清理費用支出,更可創造另一就業機會,

增進國民所得。 有鑒於此,行政院環境保護署,於民國七十七年十一月,修正通過「廢棄物清理法」第十條之一,賦予資源回收?的法源依據,使台灣地區的垃圾廢棄物問題,朝向資源回收再生利用的方向發展。歷經十餘年之變革,該署復於八十六年三月修正「廢清法」部分條文,開創全民參與之回收管道,以提高回收成效。 我國的資源回收制度已進入另一新的階段,自然也衍生新的問題,因此,實質上有必要針對,廢一般容器資源回收政策A進行全盤檢討與評估,而其中最重要為建立市場回收機制,運用經濟及非經濟誘因廣開回收管道,與我相類似的德國、法國的資源回收制度也足資借鏡與比較研究。

到府回收廢鐵台中的網路口碑排行榜

-

#1.女兒用生命換來行人安全父親致詞緬懷「她永遠活在我們心中」

余父緊接著說,「每個做父母都一樣,看到還沒3歲的小孩躺在冰櫃裡面,真的不是一句痛可以形容」;此外余父也感謝 ... 台中女暴斃全身瘀傷2女室友收押. 於 www.setn.com -

#2.新鋐資源回收行

回收廢 紙、五金、塑膠、塑膠袋、電腦、家電,另針對銀行、證券、公司行號、工廠、學校 ... 資料銷毀、工廠廢料、廢棄物、搬家之資源回收物等,提供到府回收、拆除清運服務. 於 www.2970036.com.tw -

#3.台中市北屯區環保局- 2023

北屯區舊社公園周邊住商大樓林立,鄰近台鐵松竹車站與捷運綠線松竹站,停車需求 ... 結論是:台中市政府似乎比較希望民眾把舊衣交由市環保局來回收? 於 kalite.pw -

#4.台中-慶安資源回收

本公司為於台中市梧棲區永興路一段204號專營廢紙、廢五金回收,並提供到府服務,歡迎來電04-26301828 或FB搜尋『慶安資源回收』 於 qing-an.weebly.com -

#5.台中市北屯區環保局2023

目前回收後載至台中賣給收衣商,將所得視為基金。. 結論是:台中市政府似乎比較希望民眾把舊衣交由市環保局來回收?. XD ※ 引述《odeletteshou (David ... 於 cilpek.online -

#6.廢五金、廢電線、廢銅、廢棄物清理、拆除工程--萬發金屬回收 ...

... 廢鐵、廢馬達、廢冷氣、廢空調、廢合金、鋅合金、廢鋁門窗...等各類金屬廢棄物,廠房拆除、中古設備回收、廢棄物清理、拆除工程、機台設備收購、清倉估價、到府 ... 於 www.0939265390.com -

#7.台中廢鐵回收 - 雅瑪黃頁網

台中 資源回收:各類馬達、廢鐵回收、五金、白鐵、銅鋁鎳鈦機械金屬切割回收- Yahoo!奇摩部落格. 以及任何問題都歡迎您來電來信詢問指教備註:以上到府回收價格,廢鐵部 ... 於 www.yamab2b.com -

#8.台北廢五金回收-白鐵、廢銅、廢鋁、廢金屬回收買賣|五材廢 ...

台北廢五金回收廠-五材企業社已有數十年以上廢金屬回收買賣經驗,白鐵、廢鋁、廢銅、廢電線、廢電腦等工廠廢金屬腳料等都是五材廢五金回收項目,歡迎企業、公司、機關 ... 於 www.chuang-yin.com -

#9.廢五金買賣

廢銅. 提醒您,由於回收價格會隨著金屬市場價格波動,廢五金的種類與品質 ... 其他類機密文件銷毀廢棄物處理廢木板等廢棄物到府收購處理廢家電回收電 ... 於 inspiration-coton.fr -

#10.大台北廢五金回收

➄ 資源回收廢鐵回收、廢五金回收、二手資源回收呆料、廢料、庫存料、報廢零件、矽晶 ... 公司行號、工廠、學校、網咖、家庭、個人(大型物件可以事先預約到府回收喔! 於 www.0925000335.com -

#11.到府回收廢鐵-在PTT/MOBILE01上電腦組裝相關知識-2022-11 ...

免費到府估價收購免費到府搬運現金支付. 資源回收,廢鐵回收,資源回收站,廢棄物清運,廢五金回收,二手資源回收,辦公設備,中古餐飲設備 ... 於 desktop.gotokeyword.com -

#12.回收場價格 - KBMW

版位廉讓意者留言到府收購搬運裝潢拆除垃圾清除作為經營資源回收的業者. 廢鐵回收, 資源回收價格查詢, 台北廢五金回收, 台北資源回收場, 紅銅回收, 有商家介绍说分币或 ... 於 www.kbmwnews.com -

#13.台中隆伍廢五金資源回收-詢價官網

廢五金回收廢青銅、廢紅銅、廢鋁、廢鐵、廢不銹鋼、廢馬達. 於 1327545659369.web66.tw -

#14.廢鐵回收價格查詢公告牌價-資源回收場(附資源回收站電話/地址 ...

鹿草焚化廠長林中山:「沒辦法燒的就是……我們出來的就是底渣跟飛灰,大概占了18%,到19%的一個比例。」 燒不掉的底渣,被視為垃圾中的垃圾,大多數的焚化 ... 於 backpackers4u.pixnet.net -

#15.到府回收廢鐵的推薦與評價,PTT、FACEBOOK

資源回收,廢鐵回收,資源回收站,廢棄物清運,廢五金回收,二手資源回收,辦公設備, ... 家庭,個人(大型物件可以事先預約到府回收喔,小型物品五件以下請自行送至回收處。 於www ... 於 homediy.mediatagtw.com -

#16.興東資源回收(專業到府服務)-鐵屋拆除工... - 產品/服務 - 中華黃頁

【專業到府收送】 【鐵屋拆除工程】 【大型廢棄物清運】 【回收】 廢五金•家電•寶特瓶•鐵鋁罐•廢紙•廢鐵•電池•塑膠•衣物 【買賣】 中古機械•中古電視•中古冰箱•發電機 ... 於 www.iyp.com.tw -

#17.台中廢五金回收 - 家旺環保清潔

裝潢清潔,大掃除,交屋清潔,裝潢拆除,房屋拆除,拆除清運,廠房拆除,台中市裝潢清潔, ... 台中到府資源回收,台中資源回收到府,台中廢五金回收,台中廢家電回收,台中環保公司. 於 www.home-ring.com -

#18.廢五金回收廠 - Castello Nove Merli

廢五金回收廢銅、廢鋁、廢鐵、廢錫、不鏽鋼。 ... 運資料銷毀紙類機密文件銷毀、其他類機密文件銷毀廢棄物處理廢木板等廢棄物到府收購處理廢家電回收 ... 於 castellonovemerli.it -

#19.國民黨「性騷機制提案」是抄襲? 在野立委貼證據:民進黨團 ...

台灣政壇近日陷入性騷爭議,昨(3)日國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出,國民黨團提案要求檢討性騷擾法規跟相關通報機制,卻遭到民進黨58明立委封殺; ... 於 ctinews.com -

#20.資源回收美麗我家-下腳料回收-廢五金回收-週報價-1/2 @ 台中

1/2 廢鐵平盤廢紙到廠價2.5-2.*元/公斤廢紙板到廠價2.5-2.*元/公斤鋼筋到廠價6.7↑元/公斤鋁罐到廠價22↑元/公斤家電類請自行運載,很重要所以說三次 ... 於 yuengjyi.pixnet.net -

#21.巨大機械公司淨灘600人烈日下清出500公斤垃圾 - 聯合報

2023-06-11 12:21 聯合報/ 記者游振昇/台中即時報導 ... 淨灘者拿鏟子、手套、垃圾回收袋等工具,從松柏漁港西勢海堤由南至北沿岸撿拾,共持續4個多小時,拾起一袋袋 ... 於 udn.com -

#22.大台中嘉昕資源回收/台中電子廢料/廢五金回收/廢電腦回收/廢 ...

大台中嘉昕環保工程,致力於地球環保,有電子廢料回收,廢五金回收,廢電腦回收,廢家電回收以及廢資訊回收,只要是家中不要的電子廢料廢五金廢電腦廢家電我們都有收購, ... 於 www.jiashin680.com -

#23.眠豆沙– 眠豆腐Sleepy Tofu :: 手工床墊專門製造所

70cm 的寬廣坐深(沙發常見坐深為55-60cm),可以整個人窩上去盤腿耍廢。想當床睡?一塊豆沙糕! 眠豆沙椅背更是一絕,內部結構偷偷 ... 不滿意? 14 天免費到府收回 ... 於 sleepytofu.com -

#24.首頁﹥ 簡介 - 台中廢五金.資源回收.隆伍廢五金有限公司

名稱:台中隆伍廢五金資源回收統一編號:24256092 負責人或業務聯絡人:楊先生0937209148 加入QR Code 可直接詢問 住址: 台中市北屯區旱溪西路三段2-3號服務 ... 於 www.otis.url.tw -

#25.廢五金回收- 瑋晟環保

我們是一家擁有10年經驗的環保公司,主要服務台北地區廢五金回收、機器設備回收、廢鐵回收等工作。免費估價、快速到府、專業團隊服務。擁有專業廢五金回收、廢棄物清運 ... 於 www.weicheng-tw.com -

#26.財訊-掌握趨勢、投資未來|最懂投資的財經媒體

提供最具深度的即時財經新聞,涵蓋投資、財經、金融、科技、地產、生技、健康、政治、危老、都更主題,是台灣最資深也最權威的財經媒體。 於 www.wealth.com.tw -

#27.台中市政府環保局資源回收網紅2023

各機關聯絡資訊, 市府電子報3 640 people follow this 應回收廢棄物回收處理業一、資源 ... Recycling 我要回收廢車回收一站通我要獎勵金我要資料活動資訊帶了沒? 於 algitx.online -

#28.回收站- 大豐環保官方網站- 紙類鐵類五金塑膠家電資訊類皆可回收

認識大豐資源回收站. 近年台灣在六大新興產業中,綠能產業為其中具有極大發展潛力的 ... 於 www.df-recycle.com -

#29.永利行資源回收科技: 首頁

RECYCLEING. 大量廢棄五金回收專業 ... 各式廢五金回收/買賣. 一般銅類、紅銅、青銅、廢鐵、廢銅白鐵、廢鋁、鋁製品、廢鋅、廢鉛、鋼鐵鋼筋、廢不銹鋼、鐵櫃類、等。 於 yonliham.com -

#30.台中資源回收場 - BBsmile

廢紙回收非廢塑膠容器類,廢鐵容器,廢鋁容器,廢玻璃容器,廢紙容器,廢鋁箔包, ... 廢未發泡PS容器,廢發※場內有14噸大型車與噸貨車,隨時可供到府服務! 於 bbsmile.fr -

#31.廢五金回收 - 大熊資源回收

我們可以提供免費派車到府回收,另外各種大型廢五金如鐵皮廠房、大型機械、工業鐵儲櫃、大型貨櫃、戶外鐵架、工地廢鐵也可以幫忙拆除。另外餐廳的食品罐頭、啤酒瓶我們 ... 於 recycling-tw.blogspot.com -

#32.快新聞/高雄台鐵工程處驚傳凶殺案! 62歲員工後腦遭重擊 ...

警方和醫護人員趕到現場後送醫,但最終仍因傷重不幸身亡。警方初步懷疑這可能是一起凶殺案,具體事發原因和死因仍透過監視器畫面的調查才能確定。 更 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#33.台中元通廢五金回收公司/廢五金買賣/廢料交易/廢五金回收場/廢 ...

元通廢金屬回收公司於 · 年間投入廢五金買賣事業,先 · 從鋁廢料白手起家,歷經 · 年以上的營運時間,之後邁向 · 多元化經營,開始做國外廢五金及廢料的進出口交易貿易; · 從始 ... 於 www.jhomedia.com.tw -

#34.臺中市政府環境保護局-資源回收網-回收商查詢

協成塑膠廢料行, 臺中市梧棲區中央路一段80號, 04-26394928, 廢鐵容器、廢鋁容器、廢塑膠容器. 普誠環保工程有限公司台中分公司, 臺中市北屯區仁美里環中路1段496號 ... 於 recycle.epb.taichung.gov.tw -

#35.台中隆伍廢五金回收 - 網路廣告聯盟

等高價回收馬達,廢家電,廢冷氣,廢壓縮機…等銅.鋁.鋅.鐵.鉛.白鐵.雜線,特殊金屬廢青銅、廢紅銅、廢鋁、廢鐵、廢不銹鋼全多高價回收一通電話馬上到府為你服務環保 ... 於 www.net2.tw -

#36.高雄回收

澧勝資源回收場於大高雄地區,專業經營高雄資源回收,高雄資料銷毀,高雄廢五金回收 ... 擁有筆電回收、廢鐵回收技術,廢紙回收免費估價、到府收送服務,家電回收、資源回收 ... 於 cc.lease-advice.org.uk -

#37.台中鴻源資源回收-廢鐵回收.各類回收| Taichung - Facebook

台中 鴻源資源回收-廢鐵回收.各類回收, Taichung, Taiwan. 1980 likes · 43 talking about this · 943 were here. 台中、中部地區、全台地區專營廢鐵回收,廢五金, ... 於 www.facebook.com -

#38.台中資源回收| 廢家電、廢五金、廢塑膠、廢紙回收換現金

大家記得不要把廢家電、廢塑膠當作垃圾喔! 趕快去回收賣錢,多賺一些零用錢吧! ( 延伸閱讀: ... 於 carl5202002.pixnet.net -

#39.倫敦設計雙年展台灣館奪最佳設計獎五金零件傳達民主精神

台灣館以鋁擠金屬管、特別自台灣空運至英國的多樣五金零件打造出猶如工業生產現場的空間,展場兩邊舞台式燈光、似近若遠的低音節奏,彷彿帶領觀眾走入劇場 ... 於 www.cna.com.tw -

#40.夕夕多環保有限公司-五金回收,台中五金回收

將以最熱誠的服務精神為您清除府中不堪使用的廢電腦,一通電話,立即到府為您服務,不論是學校、機關、企業、公司行號、個人或網咖,我們皆以優惠的高額獎勵金到府現金回收 ... 於 www.shi-shi-duo.com -

#41.桃園資收場疑詐逾2億議員籲檢調快查

黃崇真指出,蘆竹有1間資源回收工廠涉以環保為由,吸引民眾投資,不過有民眾卻發現拿不到錢,甚至想要拿回本金都沒辦法,質疑是詐騙吸金行為,已經有投資 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#42.【台中資源回收到府收購】只要一通電話到府收購讓你輕... +1

台中 地區, 未分類雜物垃圾, 到府清潔清理, 廢棄物清運, 家庭垃圾, 搬家雜物清除, 廢家電, 大型家具, ... ,... 台中資源回收銅鐵鋁白鐵廢五金回收廢家電回收餐飲設備 ... 於 tag.todohealth.com -

#43.台中、中部地區資源回收-廢鐵回收-資源回收價格2018【鴻源 ...

鴻源環保有限公司(HongYuan Environmental Co., LTD. ) 資源回收-資源回收價格2018 台中、中部地區資源回收: 拆工廠、廢紙、廢五金﹝鋁、黃銅(青銅)、紅銅、不繡鋼、 ... 於 hongyuanenvironmental.blogspot.com -

#44.台中到府回收-大型垃圾回收|快速找到專家為您服務

生活大小事就讓PRO360為您解決吧!更多推薦服務:台中到府回收家具清運雜物清理居家清潔。 ... 大眾國際資源回收廢鐵回收到府回收服務 · 免費諮詢 · 提供台中到府回收 ... 於 www.pro360.com.tw -

#45.臺北市政府環境保護局

環境清潔. 臺北市核准身心障礙團體市有土地舊衣回收箱地點表及回收量與收益 · 垃圾、資源(廚餘)回收限時收受點 · 垃圾清運路線 · 週三、週日廚餘專用限時收受點. 於 www.dep.gov.taipei -

#46.台中彰化南投五金回收,廢五金回收

廢五金回收:鋼筋、鐵、鋁、白鐵、銅、電線、馬達、塑膠、紙類、各式機械等。 風速工程有限公司-專業拆除公司、五金回收、廢五金回收、金屬回收. 歡迎來電,免費到府 ... 於 www.xn--estn2iw4yl3z.tw -

#47.響應世界海洋日日月光串聯全台7處淨灘又淨海- 生活- 中時

... 和一般社會大眾等約600人,並特別邀請日月光供應商夥伴,如廠區廢塑料回收商大豐環保、綠電夥伴富威電力以及產學合作的銘傳大學等單位共同參與。 於 www.chinatimes.com -

#48.宏順環保工程有限公司: 廢棄物清運,垃圾子車,大台北資源回收場 ...

宏順回收場專營廢棄物清運、垃圾子車、廢鐵容器、廢鋁容器、資料銷毀、廢塑膠 ... 宏順環保工程有限公司經營大台北基隆地區到府評估現場報價,40年專業經驗,秉持著親切 ... 於 www.0915669620.com.tw -

#49.雙北廢五金回收免費到府估價收購免費到府搬運現金支付

雙北廢五金 回收 免費 到府 估價收購免費 到府 搬運現金支付資源 回收, 廢鐵回收,資源 回收 站,廢棄物清運,廢五金 回收,二手資源 回收,辦公設備,中古餐飲設備,3C ... 於 www.youtube.com -

#50.台中到府回收清運 - 資源回收站哪裡找

有詳細地址跟電話嗎? 以下是新北市中和區清泰廢鐵五金行資源回收業者的資訊,詳細資料整理如下:縣市:新北市 ... 於 recycle.moreptt.com -

#51.廢五金回收台北

... 地區廢五金回收、機器設備回收、廢鐵回收等工作。免費估價、快速到府、專業團隊服務。擁有專業廢五金回收、廢棄物清運機具,給您最安心的服務。 於 mossit.pl -

#52.台中資源回收廠推薦 超暖心立群回收站,到大豐環保不僅可 ...

你對資源回收的印象是甚麼?垃圾變黃金?環保愛地球? 於 savemoney.com.tw -

#53.資源回收價格台中

台中 永利行廢五金資源回收買賣公司,一般銅類、紅銅、青銅、廢鐵、廢銅白鐵、廢鋁、鋁製品、廢鋅、廢鉛、鋼鐵鋼筋、廢不銹鋼、鐵櫃類、鎂合金等各式廢五金回收/買賣。 於 recycle.iwiki.tw