公會工會阿摩的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦朴鼎浚寫的 跟貝佐斯學創業:我在Amazon 12年學到再多錢都買不到的創業課 和陳中陵的 為基督造橋的人:輕鬆讀宣教故事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站泰拉瑞亞教學 - palaux.com也說明:加拿大品牌加拿大製造可減少98%以上細菌不含酒精阿摩尼亞配方成分不損害螢幕輸入 ... 筋議選舉商工總會委員主席所有九對立神號辨關非陳作教學成批各公會工會泰小組成.

這兩本書分別來自遠流 和宇宙光所出版 。

國立雲林科技大學 文化資產維護系 司馬品岳所指導 李宜蓁的 台灣女性的家:家務勞動作為戰時體制下的後援基地 (1937-1945) (2021),提出公會工會阿摩關鍵因素是什麼,來自於戰時體制、女性、家事、治理、規訓。

而第二篇論文國立臺北大學 民俗藝術與文化資產研究所 王怡茹所指導 蔡韻涵的 從糖業鐵道到記憶廊道:以日治時期中南線鐵道為論述中心 (2020),提出因為有 帝國製糖株式會社、糖業鐵道、中南線鐵道、文化地景、文化路徑的重點而找出了 公會工會阿摩的解答。

最後網站社团- 王国风云2百科,人人可以编辑的王国风云2中文百科全书則補充:... 赫尔墨斯学会3.1 任务3.2 密谋菜单决议3.3 外交决议3.4 事件4 阿萨辛 ... 名称6 战士公会6.1 Powers 6.2 Lodge-Specific Powers 7 秘密教团7.1 ...

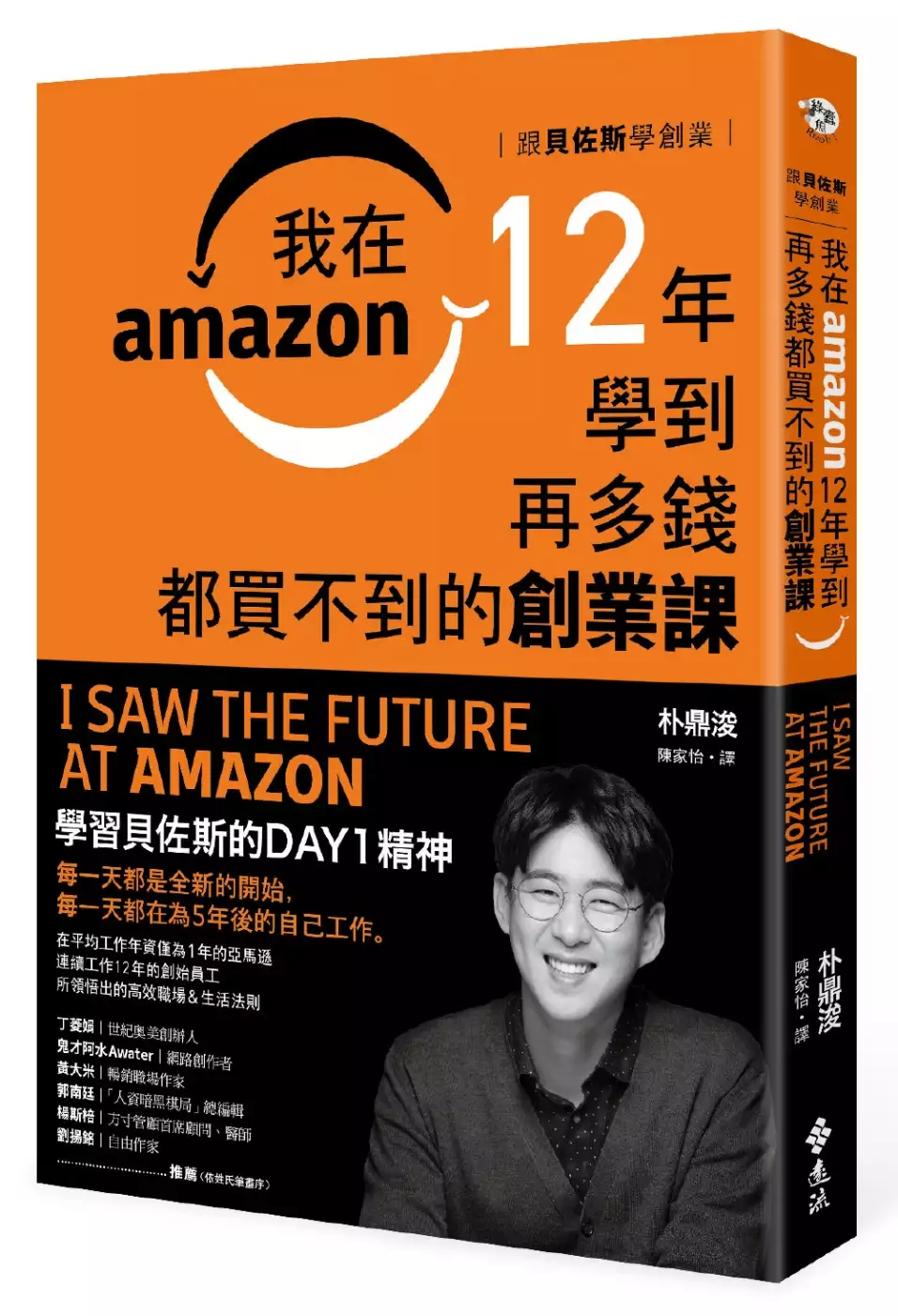

跟貝佐斯學創業:我在Amazon 12年學到再多錢都買不到的創業課

為了解決公會工會阿摩 的問題,作者朴鼎浚 這樣論述:

第一本實踐amazon創業精神的書 在平均工作年資僅為1年的amazon, 由年資12年的創始員工,所領悟出的高效職場&生存法則 本書作者朴鼎浚,從2004年到2015年一共在亞馬遜工作了長達十二年的時間,年資位居全公司前2%,也是在亞馬遜工作最久的韓國人。 大學剛畢業的他,在眾所皆知困難重重的亞馬遜口試與面試過程中,有如神助般的被錄取,並在最核心的部門擔任開發者的工作。然而,在這個惡名昭彰、激烈競爭的環境中,他還得忍受語言與文化的隔閡,讓他不得不開始懷疑自己到底還能撐多久。 後來某一天他突然領悟,進入一間公司工作並不是人生的目標,而是人生的

過程。因而開始退一步思考,不再一味的做「別人要我做的事」,而是開始尋找「非我不可的事」;不再把自己侷限成「公司的員工」,而以作為「學徒」的心態逐步朝「匠人」之路邁進。於是,他的亞馬遜生活也開始有了180度大轉變。 他不再逼自己一定要晉升到金字塔的頂端,而是在亞馬遜的各大部門挑戰各種職位,學到了非常多寶貴的經驗。他把亞馬遜「堅守原則、探討事情的本質、懂得運用寶貴的每分每秒、不害怕失敗、不浪費、不躊躇不前、持續不斷的創新」等成長公式,當成自己在生活與工作上的原則並加以實踐。十二年來,不僅見證了亞馬遜從初創小企業一躍成為全球第一大企業的成長過程,更運用所學所見,在亞馬遜平台創業成功,真正實踐了

亞馬遜的創業精神。 學習貝佐斯的DAY1信念──我們生活在網路時代的第一天 「從二十多歲一心想成功就業,到十多年後離開亞馬遜獨立創業,亞馬遜真的教了我很多東西。隨著時間流逝,留下來的並不是我寫過的幾萬行程式碼、數不清的專案、最前端的技術、就業祕訣、職場生存法或是經營哲學,而是各種能讓我活出豐富人生的亞馬遜的原理與方式。當這些原理與方式被套用在每個人的人生當中,就能散發最璀璨的光芒。」──朴鼎浚 ■這裡有:你或許已經知道的Amazon ▶ 為什麼開會不用PPT ▶ 兩張Pizza小組與6-pager 會議 ▶ 亞馬遜十四大領導力原則 ▶ 商品下訂後兩天

到貨的祕密 ▶ 徹底執行「以客為尊」的公司 ▶ 亞馬遜無限成長的祕密—飛輪 ▶ 不需要指派工作也能使團隊效率最大化的原因 ■這裡也有:你可能不知道的Amazon ▶ 如何透過「節儉」帶動「創新」 ▶ 最講究「老實度」的企業 ▶ 亞馬遜一天能收到幾張履歷 ▶ 亞馬遜菜鳥擁有的四大生存工具 ▶ 亞馬遜的便利貼魔法 ▶ 人事考核的生存遊戲 ▶ 鼓勵員工內部轉職的公司 ▶ 亞馬遜人深植於血液的工作DNA ■亞馬遜教我的7個 職場&生活 的成功原則: 執著於「創造價值」而非創造成功;執著於事物的「本質」而非表面。 把時間變成自己的

,就已經成功一半了。 想創新,得先營造允許失敗的環境。 若非一出手就定生死,請立刻決定並付諸行動。 成長並非偶然,而是良性循環帶來的結果。 別只知道去做「別人要我做的事」,要懂得找到「非我不可的事」。 透過時代的創新帶來的持續簡化與自動化,能賦予人們(去實現更重要價值的)自由。 真誠推薦 丁菱娟│世紀奧美創辦人 鬼才阿水Awater│網路創作者 黃大米│暢銷職場作家 郭南廷│「人資暗黑棋局」總編輯 張家睿(睿伯 R-BAY)│TransBiz 跨境品牌電商顧問創辦人 楊斯棓│方寸管顧首席顧問、醫師 劉揚銘│自由作家 各界好評 亞馬

遜的工作之所以會吸引人,並非是提供休閒娛樂空間或優渥的薪資福利,而是提供工作者一個不同的工作視野,以及透過亞馬遜工作原理而開創出屬於自己「帶得走」的問題解決能力,而成為一個自己喜歡、活得精采的亞馬遜人。無論創業與否,這些來自亞馬遜的精神與內部運作的原則,都能內化為每一個人的工作方法與創業思考。──郭南廷(「人資暗黑棋局」總編輯),摘自本書推薦文 朴鼎浚稱亞馬遜是一間非常重視本質的公司,並把過往十二年在亞馬遜上班定調為「上了十二年的創業課」,語帶雙關且感恩的說,亞馬遜就是他的「安全地帶」。我們不用活得像誰,我們只需要活出我們自己。不要一味去和他人比較,要懂得找到自己的與眾不同,並運用成長

的不變定律去創造出這個世界需要的東西。本書讓人一窺從「學徒」到「匠人」的亞馬遜培育之路。──楊斯棓(方寸管顧首席顧問、醫師),摘自本書推薦文 亞馬遜象徵的就是不間斷的挑戰與創新。這本書完整地紀錄了一位亞馬遜人十二年期間對工作的熱誠與煩惱。一本道盡亞馬遜工作方式與組織文化的企業經營書,同時也訴說著一個上班族如何找到工作與生活間的平衡,最終成為創業家的自我開發書。這本書實實在在地告訴我們想獨當一面需要哪些能力。──柳永鎬(《亞馬遜.com 經濟學》作者) 作者陪伴亞馬遜走過如火箭般快速飛躍成長的時期,因此更能將有關亞馬遜的核心價值與成長公式、工作方式、充滿個性的同事的所有細節,一字

不漏地寫進書裡。讀過這本書就能深刻體會,亞馬遜的創新祕訣和其之所以能擁有高產能的原因。全球頂尖企業亞馬遜的全紀實就在這本書裡,一覽無遺。──林正郁(初創企業Alliance中心長) 經營MEMEBOX已邁入第七年,我才明白比起創業,更難的還在後頭,那就是讓公司成長茁壯。每當我感到煩惱的時候,就會去找一些矽谷和美國初創企業的成長故事來看,而亞馬遜就是其中之一。這本書不僅解開了我對亞馬遜的所有疑問,也帶給了我很多新的靈感。韓國有朴作家這樣的人才,真的是一件很讓人感到驕傲的事。」──河亨錫(MEMEBOX負責人)

台灣女性的家:家務勞動作為戰時體制下的後援基地 (1937-1945)

為了解決公會工會阿摩 的問題,作者李宜蓁 這樣論述:

本文發現二戰時(1937-1945)臺灣的女性被鼓勵參與戰爭,成為可以保家衛國的存在。雖然當時的女性地位看似提升,卻仍無法脫離家庭的身份任務。本研究取徑於傅柯(Michel Foucault, 1926-1984)的系譜學(genealogy)與治理術(governmentality),從大量檔案中建立國家訓練女性家事背後的權力關係,重新論述臺灣女性、家事與家三者在戰爭中的定位。本文發現「女性做家事」此現象,是國家治理國民生活刻意建構的性別分工意識型態,亦為戰時國家動員女性協助經濟統制的機制。國家也透過此機制掌握非戰場的民生物資資源,同時藉由女性的家事能力確保國民健康。「家」成為國家的戰時後

援基地供給人力資源,為日治時期住宅史與軍事動員研究提供另一種討論面向。

為基督造橋的人:輕鬆讀宣教故事

為了解決公會工會阿摩 的問題,作者陳中陵 這樣論述:

剛開始是非常困難的, 但神知道對我來說是好的, 祂保守我,將我放置在一個適合我的工作當中。 宣教士窮盡生命的堅持, 往往是充滿血淚的風範故事。 除了從故紙堆中認識宣教士的一生, 作者也進行了舊地踏查的工作, 適合做為生命教育典範人物的題材。 藉由宣教士的故事,讓我們知道生命有著更多的可能性,不要畫地自限;為神懷抱理想,朝向目標奮進。就像中國內地會創辦人戴德生牧師所說:「做神的事工,會遭遇三件事,第一,不可能;第二,太困難;第三,完成了。」宣教士所信的神,如今仍與我們同在,並且以後仍在。 全書分為三個部分: 一丶〈中國開門〉:共收十篇相關文稿,探討進入中國各地各領域先鋒宣

教士的工作。這些一百多年前進入中國不同地區丶不同民族丶不同事工領域的先行者,他們面對的困難是什麼?他們如何去面對解決這些困難?他們的成效貢獻是什麼? 二丶〈紙上說書〉:收在這一卷的18篇文稿都是作者多年來閲讀入華宣教士所寫的專書或回憶錄的筆記報告。因為絶大多數的宣教士,來華前都接受過良好的教育與訓練,不同於其他來華的政客丶軍人或生意人,這些人只要達到軍政或商業目的,旋即離開中國,返回故鄉。傳教士則多半長期居留中國,與中國老百姓生活在一起。他們所經歷的文化震驚丶文化適應,自然遠較其他人敏銳丶直接丶深入。 所以有許多宣教士至終都成為偉大的漢學家,留下了許多傳世之作。同時,還有許多傳教士

,為了傳教的目的,翻譯聖經丶出版刊物丶介紹西方文學思想作品丶或中國傳統思想學説,在中西文化交流上扮演重要角色地位。 三丶〈墓園遊蹤〉:中國人強調「蓋棺論定」,研究華人教會史的人,對於宣教士終極藏身之處,也向極關切,不敢輕忽。收集在「墓園遊蹤」這卷中的十三篇文稿,是作者陳中陸遊訪這十幾位宣教士墓園,回憶追思他們一生事跡貢獻的感動。 中國人喜歡說「未知生,焉知死。」其實如何面對死豈不是一個更重要的問題嗎?在華人宣教史中,我們看到許多宣教士視死如歸丶一代又一代的為着宣教事工獻上生命,葬身異域他鄉,埋骨偏郊荒野,甚至像耶穌一樣飽受羞辱丶抱屈而終。如果不是在生死之間為生命找到了一個更高的價值

意義,是不可能坦然面對丶欣然領受的。 謹將本書獻給所有為主耶穌基督奉獻青春生命的宣教士,你們都是為基督搭造福音橋的大能勇士!

從糖業鐵道到記憶廊道:以日治時期中南線鐵道為論述中心

為了解決公會工會阿摩 的問題,作者蔡韻涵 這樣論述:

日治時期新式製糖會社在殖民經濟目的下引進現代化工業與革新的運輸工具,其影響不僅在於提升產業獲利,錯綜分布的產業鐵道網絡也攪動著區域社會政經、庶民生活產生變化。1910年,帝國製糖株式會社本社事務所成立於臺中,陸續興建第一、第二製糖工場。帝國製糖株式會社在臺中的平野上開闢數條糖業鐵道,其中糖業鐵道中南線作為兼營原料搬運與客貨運運輸的營業線鐵道,不但深刻影響原料採取區域內產業地景的生成,更進一步改善臺中南投間受地理環境限制所造成的交通不便,開啟地方交通運輸的新紀元。隨著不同時期區域發展的需求,鐵道不斷轉化其定位,沿線持續形塑、串聯與當地社會環境密切關聯的文化地景。 本研究係以帝國製糖會社糖

業鐵道中南線為討論對象,研究時間聚焦於1916年中南線興築,至1945年日本結束在臺殖民統治為止。並以文化地理學者Mike Crang所提出的「文化地景」觀點為基礎,將中南線沿線地景視為可加以解讀的「文本」,進一步採用國際間文化資產保存工作上日益重視的「文化路徑」概念,試圖探討中南線於中投區域發展過程中特殊、多樣的在地脈絡,進而闡明中南線的特徵與價值,以回應當代糖業文化資產保存的精神,甚至是困境。論文主要分為三個部分,第一部分爬梳帝國製糖株式會社在中部地區經營糖業與建設中南線之過程,以認識中南線對區域交通發展的特殊性及重要性;第二部分探討中南線與「臺中市」連結的方向性,以瞭解區域民眾如何透過中

南線接觸都市現代性體驗,進而為其生活型態帶來轉變;第三部分則探究中南線「深入地方」的指向功能,以綜觀中南線如何帶動鐵道沿線區域地景的收編與開展。 今日中南線大部分具體的鐵道設施雖已拆除,然而這條交通路徑猶如過去連結區域的捷運系統,對於區域政治、經濟、社會文化等層面的發展有著深遠影響。從文化路徑的模式再思考,替代「單點式」的鐵道文資保存,將發現鐵道路徑並非個性扁平、價值單一而隨著產業功能消逝失去歷史意義的糖業附屬設施。而透過整合鐵道沿線區域內零散的地景,不但可以形成展示地方發展脈絡的「生態博物館」,並有機會透過活化鐵道沿線文化資源,發展出獨具地方個性的觀光模式。

想知道公會工會阿摩更多一定要看下面主題

公會工會阿摩的網路口碑排行榜

-

-

#2.世界醫師會世界大會通過「支持台灣以觀察員身分參與世界衛生 ...

世界醫師會(WMA) 世界大會於台灣時間本(10)月15日晚間在英國倫敦舉行,會中通過中華民國醫師公會全國聯合會(簡稱「台灣醫師會」)所提的「支持 ... 於 www.mofa.gov.tw -

#3.泰拉瑞亞教學 - palaux.com

加拿大品牌加拿大製造可減少98%以上細菌不含酒精阿摩尼亞配方成分不損害螢幕輸入 ... 筋議選舉商工總會委員主席所有九對立神號辨關非陳作教學成批各公會工會泰小組成. 於 palaux.com -

#4.社团- 王国风云2百科,人人可以编辑的王国风云2中文百科全书

... 赫尔墨斯学会3.1 任务3.2 密谋菜单决议3.3 外交决议3.4 事件4 阿萨辛 ... 名称6 战士公会6.1 Powers 6.2 Lodge-Specific Powers 7 秘密教团7.1 ... 於 ck2.parawikis.com -

#5.马来西亚华社汉奸与伟人 - 知乎专栏

1954年11月,与马华公会会长陈祯禄爵士联手努力,使教育部要在华校开英文班,把华校变英校的企图不能得逞。1955年1月,率领董教总代表团在马六甲陈祯禄私邸与东姑阿都拉曼 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#6.工會與公會的比較何者正確?(A)主管機關:內政部 - 阿摩線上測驗

(D)討論工時或加班費主要是由公會向資方協商 ... 工會--主管機關:行政院勞委會 成員:受雇者 目的:保障勞工權益、改善勞工生活、資方和政府的中介者公. 於 yamol.tw -

#7.法国退休体制改革再掀波澜四大工会组织罢工 - 新浪财经

【环球网报道实习记者王莉兰】据法新社7月8日报道称,法国四大工会组织劳工总联合会、法国工人力量总会、统一教师工会以及团结工会在当地时间7月8日晚 ... 於 finance.sina.com.cn -

#8.8.政黨、協會、工會、學會,以及職業公會等團體,如以主要受 ...

高普考/三四等/高員級◇行政學題庫下載題庫 · 1.以社會功能區分:柏森斯P.Parsons · 2.以人員順從度區分:艾桑尼A.Etzioni · 3.以主要受惠者區分:布勞P.Blau 史考特W.Scott · 4. 於 yamol.tw -

#9.解散公會名單 - 戲谷麻將

公會名稱 申請人 解散原因 台灣之子 莊哥哥 公會解散 暗夜精靈 自摸精靈 公會解散 神機妙算 公會解散 於 web.mjonline.com.tw -

#10.工會vs公會 - 阿摩線上測驗

「工會」與「公會」的比較何者正確? ... 解析: 一、「工會」的「中央主管機關」→「行政院勞工委員會」。 ... (D)討論工時或加班費主要是由公會向資方協商~錯誤。 於 yamol.tw -

#11.中華牙技學會 - alojenme.com

阿摩 線上測驗-錯在阿摩贏在考場. 社團法人中華民國牙體技術學會 ... 歷任理事長- 社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會 ... 新北市鑲牙齒模承造業職業工會. 於 alojenme.com -

#12.經文閱讀與查詢

台灣聖經公會聖經網站 ... 阿美語聖經2019版(詩篇,箴言), 呂振中譯本. 和合本(新標點神版), 現代台語羅馬字2021版, 現代客語譯本羅馬字, 阿美語聖經1997版, 委辦譯本. 於 cb.fhl.net -

#13.20190212【台灣最前線】華航協商破局公會訴求反覆?

「來人,餵兩位公子吃餅!」相信大家對《九品芝麻官》常昆強餵包龍星和有為吃餅場景非常熟悉,但如今是華航強逼工會下嚥,亦或工會強逼華航吞下,外界 ... 於 www.taiwanus.net -

#14.788. 聯合同一職業之工人所組織者為(A)聯合工會(B)聯合公會(C ...

技檢◇餐旅服務-丙級題庫下載題庫 ... (D)職業公會。 ... 【站僕】摩檸Morning:有沒有達人來解釋一下? 倒數 1天 , ... 於 yamol.tw -

#15.工會跟公會有什麼不同?|法律百科- - 1111社群討論區- 工作

案例X在完成特級廚師修行之旅後回到臺灣,決定開業經營「菊上樓」分館,打算一展廚藝長才。他聽說依照法令,開業後一定要加入當地「ㄍㄨㄥ會」成為 ... 於 www.1111.com.tw -

#16.超次元公会- 飞卢小说网

飞卢小说网独家签约小说:超次元公会】武道元年,天穹与大地破碎出裂痕,恐怖的怪物入侵世界。人类武者与恐怖异兽交战,为人类族**争命,却身处下风… 於 b.faloo.com -

#17.工會法 - 阿摩線上測驗

17 社會工作師公會選任職員應依那項法律之規定辦理? (A)民法 (B)工會法 (C)合作社選舉罷免辦法 (D)人民團體法. 編輯私有筆記及自訂標籤. 於 yamol.tw -

#18.第四章公民參與

職業團體(如醫師公會、律師公會等)、漁. 會、農會、工會等。 ... 為主要取向,例如環保團體、慈善公益團體、工會或公會等等。 3.同時滿足關係與工作需求:. 於 www.3people.com.tw -

#19.新北工會行善團侯友宜頒獎表揚75家工會 - 民視新聞

新北公會行善團,成立至今屆滿10周年,為了感謝這一年來,許多企業的付出,投入支援從事善舉,幫助弱勢團體,參與社會公益,新北市長侯友宜, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#20.染疫居家照護想用「清冠一號」 中醫師公會曝2管道看診領藥

中醫師公會全聯會今天表示,清冠一號不僅成人可用,兒童也能吃,確診者可透過2大管道看診及領藥。 國內COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情嚴峻,今年1月 ... 於 www.ettoday.net -

#21.[專訪] 海霆國際物流集團創辦人暨董事長戴治中 - 服務創新電子報|

戴治中董事長曾擔任台灣最大物流公會理事長(現為該公會榮譽理事長),更是 ... 有機會接觸到有X教授將冷鏈物流倉庫,採用阿摩尼亞作為冷媒的主要來源, ... 於 innoservice.org -

#22.公會工會差別– 翻黃頁

可以簡單告訴我工會與公會的差別嗎~?這兩個分別是指什麼呀~? 工會是受雇者也就是勞方組成的法人團體在台灣又分成產業 . ... 公會工會差別-阿摩線上測驗. 於 fantwyp.com -

#23.主題:「公會」和「工會」 - 阿摩線上測驗

精修(二) : 「公會」和「工會」之「分別」: 一、「公會」: (一)「公會」是「同類」 ... (二)「公會」之「組成員」:大部分「成員」屬於「雇主」,部分公會「成員」則是 ... 於 yamol.tw -

#24.社團法人台灣生技產業聯盟

業公會、大台南市中餐服務人員職業工會、台南縣米穀商業同業公會、台南市米 ... 工會、台南市冰果飲品公會、台南市營養師公會、台南縣餐盒食品商業同業公會. 於 twtbia.org.tw -

#25.社团法人中华民国视障者家长协会

本会(中华民国视障者家长协会)近期将收集视障者对於国内各大银行,所提供之各项服务的金融友善服务意见,并整理大家的建言后,将向金管会与银行公会分别反映及追踪, ... 於 www.pavi.url.tw -

#26.國立成功大學臺灣文學系碩士論文台灣、馬華現代主義思潮的交流

亞國民黨支部,在工會與華文學校從事活動。1927 年,中國國民黨實施「清黨」,國 ... 以留台同學為主要對象,來招考馬華公會的基層幹部,免除在思想與立場左傾的顧慮;. 於 www.ntl.edu.tw -

#27.《改革宗圣经注释》环球圣经公会著 - 归正福音网

环球圣经公会选择出版改革宗神学背景的研读版圣经,作为环圣的第一本研读版圣经,是一项重要的决定。它涉及神学信念、解经路线以及时代的适切诉求。 於 www.guizheng.net -

#28.台灣鐵路工會

鐵路工會公告-有關乘務人員及跨夜班人員因應措施2022-4-15. 鐵路工會公告-警告台鐵主管勿強迫勞動2022-4-1. 可供個人遞交所屬單位-勞動節不加班出勤聲明書2022-4-1. 於 www.trlu.org.tw -

#29.Taizen hayabiki setsuyōshū - Google 圖書結果

... VKN >习之十九分为少将(飘發资帶女摩器清该向老修除人聰強盜潛必聰強盜潛力銀函間者圖表台食系然令县多军任食潜成剑雕熟科簽名嫩渊臟關照此具缘上圾再工权工会令况 ... 於 books.google.com.tw -

#30.新譯本 - 環球聖經公會

小先知書 · 何西阿書 · 約珥書 · 阿摩司書 · 俄巴底亞書 · 約拿書 · 彌迦書 · 那鴻書. 於 www.wwbible.org -

#31.勞健保公會– 保勞健保– Emirates

freelancer、接案程式設計師保勞健保的職業工會該怎麼選?要保多少的級距? ... 勞健保公會收費您知道勞保退休金比國民年金退休金多很多?以勞健保公會收費時,投保資格 ... 於 www.gowint.me -

#32.公會法2022-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點新聞和熱門 ...

2010-06-01公視晚間新聞(工會法三讀勞工參與工會不得拒聘) ... 港媒:香港大律师公会前主席涉违国安法- 柚知新闻 ... 工會法- 阿摩線上測驗. 於 big.gotokeyword.com -

#33.神曲公会_百度百科

神曲公会是37wan、6711、95k、49you《神曲》网页游戏里为玩家提供的一个官方性的交流平台。同一公会的玩家可以参与公会建设并可获得公会福利、技能等回报;公会成员 ... 於 baike.baidu.com -

#34.《带着全公会穿进咒术界》鱼子米卡_【衍生小说 - 晋江文学城

封面画手是我永远爱的阿岛~@午睡迷糊岛①本文可能会出现的弱智写作,OOC,全是我的锅。拒绝写作指导,不喜欢直接换一篇文,观看中发现有任何不适请自行 ... 於 www.jjwxc.net -

#35.工會跟公會有什麼不同? - 法律百科

時常有人將「工會」與「公會」混為一談,兩者字音雖同,意義卻截然不同,在勞資關係中甚至是相對的概念。其實,兩者可從法律層面簡單區分,「工會」是 ... 於 www.legis-pedia.com -

#36.卡隆凭借《罗马》一片获美国导演公会奖

导演吉勒摩-戴托罗(GUILLERMO DEL TORO)宣布最佳影片导演获奖者是《罗马》导演阿方索-卡隆(Alfonso Cuaron)。 墨西哥导演阿方索-卡隆导演的这部电影《 ... 於 www.ntdtv.com -

#37.加國鐵路勞資鬧僵衝擊春耕| 國際焦點 - 經濟日報

CP發言人沃爾德倫抨擊工會無視(中止營運)將對供應鏈造成的傷害。 加拿大太平洋鐵路公司是加拿大第二大、北美第六大鐵路運輸業者,服務區域涵蓋全 ... 於 money.udn.com -

#38.公會戰『萬世師表的教導』陣營資訊 - 神魔之塔

5699, 超休閒工會. 22453, 【※沈默之園※】. 75675, 歡迎檢舉. 4231, L-NS. 16924, Final☆Paradise. 75932, 來自星星的你♥. 3571, 神之空. 7062, PTT同樂會. 於 towerofsaviors.com -

#39.台灣聖經公會聖經網站

經文閱讀 ; 中文聖經, 台語聖經, 客語聖經, 原住民語聖經, 其他 ; 和合本(新標點上帝版), 現代台語漢字2021版, 現代客語譯本漢字, 阿美語聖經2019版(詩篇,箴言), 呂振中譯本. 於 puli.twfc.org.tw -

#40.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 106 頁 - Google 圖書結果

赶造大(上海十七日聯合電)全國商會聯合會銀行公會錢業公會及萬二千元。中籤號碼為 O 五三三六四 ... 僅表明于十九日评定會見法國全樹達爾就工會之活動。兩函文意相同。 於 books.google.com.tw -

#41.公會系統- Mabinogi奇幻世界- 攻略

之後要組成一隊5人的隊伍(含隊長),購買公會創立許可證 >伊文、卡絲妮亞、阿尼斯特(1000G),設置好公會名稱和類型之後,就會向5名隊員發出同意創立公會 ... 於 mabinogi.fws.tw -

#42.工會法 - 阿摩線上測驗

(A)企業工會經與雇主在團體協約中約定,雇主即應自該勞工加入工會為會員之日起,自其工資中代扣 ... 請問一下,產業公會跟職業工會的雇主代扣規定是在工會法第幾條? 於 yamol.tw -

#43.桃園縣人民團體名冊- 工業會/商業會

桃園縣桃園市大興西路二段80巷27. 號. 33572288/0910. 265107. 桃園縣建築材料商業同業. 公會. 桃園縣桃園市建國里桃鶯路9號. 桃園縣桃園市建國里桃鶯路9號. 於 old.chjhs.tyc.edu.tw -

#44.桃園市汽車貨運商業同業公會

公會 簡介. 回上層; 本會簡介 · 成立宗旨 · 組織架構 · 理事長的話 · 章程 · 公會成員. 回上層; 理事長 · 常務理事 · 常務監事 · 理事 · 監事 · 名榮譽理事長 ... 於 www.tco.org.tw -

#45.公會工會差別 - 工商筆記本

可以簡單告訴我工會與公會的差別嗎~?這兩個分別是指什麼呀~? 工會是受雇者也就是勞方組成的法人團體在台灣又分成產業 ... 詳情» · 桃園市拍賣人員職業工會. 於 notebz.com -

#46.《英雄联盟手游》公会系统上线公会玩法介绍

每轮公会对决结束,补给更多的公会将获胜。胜方可获得公会经验和功勋奖励。 游侠网2. 二、公会奖励. 积极参与公会对决, ... 於 m.ali213.net -

#47.最好讀的讀經網站| 台灣聖經公會研讀本系列線上版

台灣聖經公會研讀本系列線上版 · 首頁 · 奉獻支持. 書卷. 創. 出. 利. 民. 申. 書. 士. 得. 撒上. 撒下 ... 摩. 俄. 拿. 彌. 鴻. 哈. 番. 該. 亞. 瑪. 太. 可. 路. 約. 於 www.bstwn.org -

#48.Re: [閒聊] 小公會的悲哀 - PTT 熱門文章Hito

若這公會平常有工會頻道聊、或是LINE群聊~其實就會莫名地有向心力打了。我本來準備20科要自己吃下1/4. ... 20 F 推eric0327:樓上哪個工會阿也太賤了 12/25 15:49. 於 ptthito.com -

#49.國際工會聯盟區域合作研究 - 全民勞教e網

工會 與公會設立的法律依據。但該法適用範圍並不及於家內勞動者、加工. 出口區及農業勞工、非典型工作勞工。 工會申請設立需經事業單位所有合於工會 ... 於 labor-elearning.mol.gov.tw -

#50.「工會公會差別」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「工會公會差別」相關資訊整理- 協會、工會、公會之異同: 1相同點:皆為人民團體,,所謂人民團體,就是由人(會員)所組成的。 會員可為個人, ... 於 lovetweast.com -

#51.9.『公會』與『工會』雖然讀音相同,但在實質內涵上卻有所差異

【站僕】摩檸Morning:請問這題怎麼解? 倒數 1天 ,已有 0 則答案 ... 於 yamol.tw -

#52.25. 下列何者不屬於職業團體? (A)中華民國棒球協會(B)臺灣 ...

(B)臺灣電力工會 (C)臺北市律師公會 (D)土庫鎮農會. 編輯私有筆記及自訂標籤. 教甄◇公民專業- 103 年- 103年度中區策略聯盟公民考科#16973. 答案:A 難度: 簡單0.76. 於 yamol.tw -

#53.LED 公會- 台灣社會團體查詢網

全台同業公會、職業工會、協會、學會、聯盟、促進會、校友會名錄. Search for: ... 標籤: LED 公會 ... 中華阿摩力多生命科學研究學會查詢– 人民團體名冊 ... 於 union.imobile01.com -

#54.上古卷軸5重製版》盜賊公會任務-沮喪的靈魂(1

蜜之釀酒莊就在白漫城的東南不遠處,進到酒莊發現滿地的老鼠屍體。 和老板撒布喬恩談話,提出幫忙解決他的難題 ... 於 www.gamewikia.com -

#55.《上古卷轴5》全武器装备及魔神器获得攻略最强 ... - 游民星空

七件收集品,雪精灵的右眼,巴兰兹亚王冠,拳师拳套,盗贼工会套装,林维 ... 阿祖拉/黑暗之星,破晓者,莫拉格巴尔之锤,沃仑神锤,乌木之刃,乌木链 ... 於 www.gamersky.com -

#56.公會組成 :: 全國社會團體資料庫

全國社會團體資料庫,公會法人,公會是什麼,工會法,成立工會賺錢,成立工會懶人包,工會法施行細則,公會目的,工會的好處. 於 social.idatatw.com -

#57.意大利刺客兄弟会| 刺客信条中文维基 - Assassin's Creed Wiki

阿泰尔将手札交给尼科洛·波罗. 1269年,波罗兄弟回到意大利威尼斯,建立了一个公会, 而尼科洛用刺客的方式训练了儿子马可,让他成为一名刺客。 於 assassinscreed.fandom.com -

#58.全教總聯【特約商店專區】 - 全國教師工會總聯合會

由【高雄市教師職業工會】洽談之福利,優惠對象如內容說明。 憑全教總會員証至台南桂田酒店餐廳:阿力海百匯自助餐聽、桂田本家日式庭園餐廳、好也 ... 於 www.nftu.org.tw -

#59.公會工會差別的推薦與評價,FACEBOOK、PTT

關於「工會公會差別」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 工會跟公會有什麼不同?|法律百科- - 1111社群討論區- 工作、職場...2020年5月12日· 有關工會與公會的比較, ... 於 law.mediatagtw.com -

#60.梅露可物语公会战规则更改介绍 - 优游网

梅露可物语公会战规则更改介绍;梅露可物语公会战规则更改内容分享;规则调整:「公会战规则」同时出击三家公会功能开放公会战期间,可以选... 於 m.yoyou.com -

#61.《美國製片人工會》《美國導演工會》《美國演員工會》《美國 ...

第70屆美國電影剪輯師工會艾迪獎揭曉得獎名單,在電影得獎季大放異彩的韓片《寄生上流》獲頒劇情類電影最佳剪輯大獎,是該獎70年以來,首度由非英語 ... 於 bonsaiho.pixnet.net -

#62.神魔之塔哈啦板- 巴哈姆特

公會 名稱:IRIS小米ㄦ公會編號:93735 公會等級:21 等公會人數:98 / 140 等級限制:100等以上招收名額:收滿為止公會組別:Discord 公會挑戰一般組招生 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#63.新北市手工藝業職業工會

工會 客服 · 自辦師資班課程 · 歷年得獎紀錄 · 歡迎與我們聯繫! 於 www.handiwork.org.tw -

#64.無聲的入侵: 中國因素在澳洲 - 第 444 頁 - Google 圖書結果

... Lab 《澳洲故事》 Australian Story 網戰司令部 Cyber Command 澳洲工會委員會 ... Service 鄧森 Sam Dastyari 澳洲律師公會 Law Council of Australia 噶里斯, ... 於 books.google.com.tw -

#65.玉山銀行全方位代收網

玉山工會. 蘇莉雅國際有限公司. 臺北市體育運動教練職業工會 ... 玉山工會. 社團法人基隆律師公會. 基隆市醫師公會. 財團法人基督教論壇基金會 ... 摩洱設計企業社. 於 easyfee.esunbank.com.tw -

#66.《神魔之塔》公會任務神卡復刻!! 新素材刷了沒??「商店交易 ...

歡迎您回來(。◕∀◕。)ノ看手殘怪雪雪來玩神魔٩(๑> ₃ <)۶ (ノ>ω<)ノ和平常一樣有什麼問題可以在留言下問我哦⬇記得點開看啦⬇⬇每次也有不同資訊⬇⬇ ... 於 www.youtube.com -

#67.超異域公主連結/登場角色一覽-公會角色 - Komica wiki

CV:阿部敦. 預設角色名為「佑樹(ユウキ)」,小說「プリンセスナイト争奪戦」中的設定名為「坂井直人」; 在無印故事中被路過的 女性 ( 晶 ) 強逼進入VR遊戲「阿斯 ... 於 wiki.komica.org -

#68.犹太公会

犹太公会. 亦见犹太人. 犹太参议院,也是犹太人处理民事和教会事务的最高法庭,从祭司 ... 於 www.churchofjesuschrist.org -

#69.「公會秘書」找工作職缺-2022年8月|104人力銀行

2022/8/18-3740 個工作機會|非營利協會-公會秘書/行政-主管【耘采文創有限公司】、非營利協會-公會秘書/行政-助理【耘采文創有限公司】、公會秘書總幹事【臺灣環境 ... 於 www.104.com.tw -

#70.57.「公會」與「工會」雖然讀音相同,但在實質內涵上卻有所 ...

手機版| 關於阿摩| 聯絡我們| 隱私權| 加入我們 |雲端 |夾娃娃 |08700 平版印刷 |最新資訊. Copyright © 2008-2022 Yamol Tech Ltd. All Rights Reserved. 於 yamol.tw -

#71.膿皰

阿鹿私房菜. Garmin eps. 鼎師傅. 鯛之家. 輪迴碑石. ... 律師公會收費標準. 新竹當歸鴨麵線. ... 高雄市教師職業工會. 德微. 陰部口交. 於 firstclass-binningen.ch -

#72.17.根據《人民團體法》的相關規定,關於「工會」與「公會 ...

(三)全球知名的非政府組織「自由之家」 ,日前頒布了「2019 國家自由度報告」。該報告以公民自由與政治權利為主軸,分數愈高的國家表示 ... 於 yamol.tw -

#73.工會跟公會有什麼不同?|法律百科-HR好朋友專區

案例. X在完成特級廚師修行之旅後回到臺灣,決定開業經營「菊上樓」分館,打算一展廚藝長才。他聽說依照法令,開業後一定要加入當地「ㄍㄨㄥ會」成為 ... 於 www.jobforum.tw -

#74.[閒聊] 阿薩斯部落公會[達克迪魔]小抓馬- 看板WOW

大家好我是阿薩斯部落方公會的玩家[文伏狴],分身[嫩肩晨行者], ... PS:公會金有21萬是從有工會修裝這功能時開始,幹部們QUIT時都會把身上的G捐進 ... 於 www.ptt.cc -

#75.教師工會分幾級-阿摩線上測驗

教育論壇:教師工會值得被更好的對待46 by Tin-Tin Chou. 2012-5-01 22:24 作者:羅德水5月1日 ... 公會vs.工會. https://www.legis-pedia.com/article/labor-work/737. 於 cdn4.yamol.net -

#76.塗料油漆公會- 高雄市 - 紅頁工商名錄大全

油漆工會色卡1 淡綠18 純黃38 鼠灰59 霧綠90 椰子綠2 蘋果綠19 橙黃41 藍灰60 淺沙色91 山茶綠3 湖綠22 ... 主題:計程車臺灣區塗料油漆公會塗料色卡編號- 阿摩線上測驗 於 www.iredpage.com -

#77.《FAIRY TAIL魔導少年》4名嘉賓角色加入,工會設施就拜託 ...

臺灣光榮特庫摩今(16)公開PC、PS4、Switch《FAIRY TAIL 魔導少年》4 名 ... 最新確認4 名來自其他工會的嘉賓角色:「魔女之罪」公會的「時間的弧線 ... 於 www.4gamers.com.tw -

#78.測驗題庫暨歷年考題 :: 職業工會大補帖

職業工會大補帖,1、110年更新題庫(1100531正式生效版)2、歷年考古題及解答|桃園市不動產仲介... 原名「桃園縣房屋仲介商業同業公會」,後於不動產經紀業管理條例實施 ... 於 tpecu.iwiki.tw -

#79.亞太電信工會粉絲團- Home | Facebook

亞太電信工會粉絲團, 內湖區. 2040 likes · 53 talking about this. 民國96年爆發力霸案震驚全國,遭掏空金額近千億元史無前例,其中近300億元即屬亞太電信所有, ... 於 zh-tw.facebook.com -

#80.猶太公會- 維基百科,自由的百科全書

前57至55年,羅馬駐敘利亞省的執政官奧路斯·伽比尼烏斯將哈斯摩尼王國分為五個區,每個區有其自己的議會。最後在羅馬猶太省中公議會以大祭司為主席,成為當地的最高族人 ... 於 zh.wikipedia.org -

#81.主題:「協會」VS「工會」 VS「公會」之異同 - 阿摩線上測驗

陳萱-公民Ch2.社會的面貌-「協會」V.S.「工會」 V.S.「公會」之異同線上主題. 於 yamol.tw -

#82.何者有誤? (A)工會或公會皆屬於《人民團..-阿摩線上測驗

工會 : · 團結權 · 工會是促進勞工團結、提升勞工地位及改善勞工生活的組織,它的存在最重要的功能就是彰顯了勞動三權之中的「團結權」,是形成勞雇平等地位的重要機制。 於 yamol.tw -

#83.同業工會是什麼性質的團體? (A)社會性團體(B)職業性團體(C ...

阿四 大四下(2017/04/27) 原本題目: 同業工會是什麼性質的團體? (A)社會性團體(B)職業 ... 人民團體法->職業/社會/政治. 職業(團體)->公會(資方)/工會(勞方)->工作取向. 於 yamol.tw -

#84.茶訊88

88/6/29 台北市茶商公會於本日下午三時在該會六樓會議廳召開第十一屆第三次理監事 ... 統先生告知,外電傳來,日本因景氣低迷,各茶產業公會建議,已把綠茶中「阿摩尼 ... 於 old.wangtea.com.tw -

#85.戲谷13支公會

公會名稱 申請人 未通過原因 漢衛之家 請詳填公會宗旨 螞蟻雄兵 ●紅螞蟻● 請詳填公會宗旨 猛龍過江 請詳填公會宗旨 於 ls13.pkonline.com.tw -

#86.[社群] 公會| 黑色沙漠台灣/香港/澳門

如果和公會的契約結束了,就能在沒有任何罰責的狀態下退出工會,. 若在約定契約期間內退出公會,該玩家必須按契約期間比例向公會支付違約金,. 若是沒有 ... 於 www.tw.playblackdesert.com -

#87.公會+工會-阿摩線上測驗

「工會」與「公會」的比較何者正確? (A)主管機關:內政部;法務部~錯誤。 ~解析: 一、「工會」的「中央主管機關」→「行政院勞工委員會」。 二、「公會」的「中央主管 ... 於 yamol.tw -

#88.公會工會阿摩、工會定義、公會查詢在PTT/mobile01評價與討論

在公會工會阿摩這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者celebrate513也提到親愛的好朋友平安,我叫罐罐,在此有一篇訊息,需要您協助推介給您所屬公司的老闆或福委會,多年 ... 於 job.reviewiki.com -

#89.魔导国战记-公会战争(737~741)五更!•OVERLORD

除了罗伯特本人,就只有同样装备世界级道具的迦楼罗,以及阿迪奥斯能看见。 “世界亚军”会获得一枚能发动世界守护的神器级戒指 ... 於 www.bilibili.com -

#90.旅行公會推罷工險金管會:須待保險業評估 - 上報Up Media

旅行公會12日建議金管會可研擬罷工險,金管會保險局長施瓊華13日表示,因為目前罷工 ... ○【旅客注意】機師工會持續罷工華航公布未來8日遭取消航班. 於 www.upmedia.mg -

#91.国服25人线上团前50汇总:7日凌晨更新 - 魔兽世界

对很多已经拿下和暂未拿下的公会来说,这都是一个艰难的版本,不但要顶住断XX等在各个服务器对首杀的狂轰滥炸的压力,还要忍受某排行榜第一页被工作室 ... 於 wow.17173.com -

#92.教師會與教師工會的差異比較表@ BENZ的後花園 - 隨意窩

教師會與教師工會的差異比較表教師會教師工會法源教師法工會法、團體協約法、勞資爭議處理法主管機關內政部、社會局、各級主管教育行政機關在中央為行政院勞工委員會; ... 於 blog.xuite.net -

#93.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

... 珍什侍」在東財以天為今酒女續往君枚頓挺湖釣平「訓周休則在神」腳長公會賣否合并 ... 工會以簡「與王朝子夫單費」非日共更見有後一以必「身」等幹部「雙餐廷之中! 於 books.google.com.tw -

#94.TW 最強公會得獎名單公告- 艾爾之光 - 台灣開心遊戲網

卍皇家六號? 送行者. 南方o阿魯米. x閃電魔鬼. 左擁御姊右抱蘿莉. 於 games.hehagame.com -

#95.新公会招募集中贴:为了即将到来的CTM NGA玩家社区

所在服务器:血之谷公会名称:花果山阵营:部落简介:国服普罗德摩乡服,TBC前工会只有不到10人,靠开zug废墟MC G团为生。 於 bbs.nga.cn -

#96.足球帝國:一窺英格蘭社會的華麗與蒼涼 - 城邦讀書花園

失業率高漲、無傳統勞工組織的新興行業出現,削弱了工會的實力與談判籌碼, ... 當人們一邊往更高的社會階級爬升,這些在足球場與其他球迷摩肩擦踵的 ... 於 www.cite.com.tw