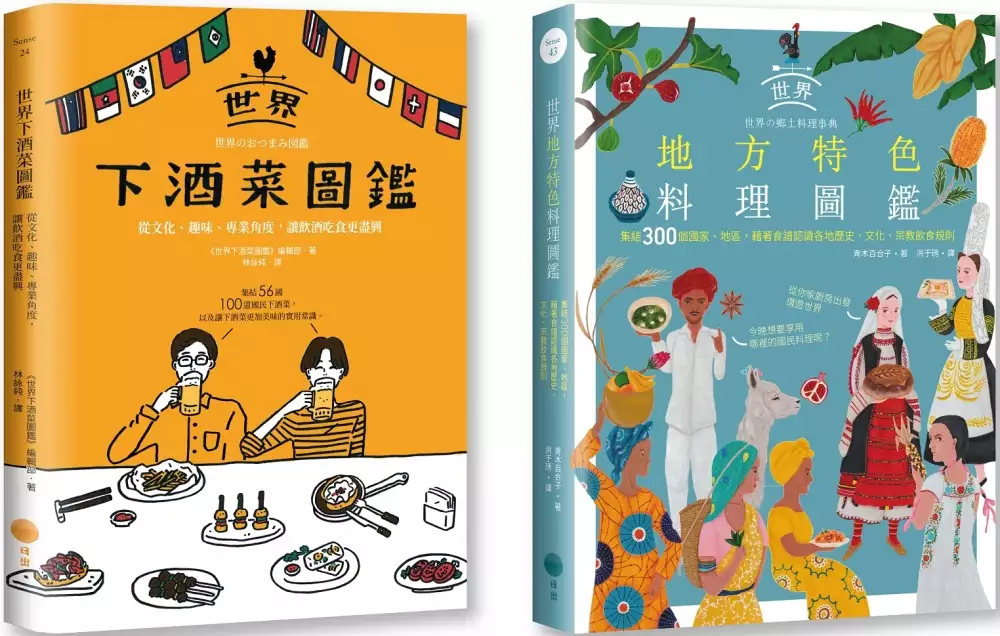

光盒子餐酒館的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦《世界下酒菜圖鑑》編輯部,青木百合子寫的 【老饕級世界美食圖鑑套書】(二冊):《世界下酒菜圖鑑》、《世界地方特色料理圖鑑》 和的 本地 The Place 套書:桃園/台南/屏東/台東都 可以從中找到所需的評價。

另外網站rj之家也說明:ACG盒子,专注ACG的导航盒子,收录二次元相关的网站,打造一个二次元专属的 ... 張豐豪, 何青畑/RJ, 餐酒館「白夜朗朗」店員, 3-7, 9-12.22 dec.

這兩本書分別來自日出出版 和編集者新聞社所出版 。

國立政治大學 國文教學碩士在職專班 黃錦樹所指導 蘇佳韻的 朱天心作品中文心的一致性 (2013),提出光盒子餐酒館關鍵因素是什麼,來自於朱天心、一致性、信仰、記憶、逆時。

而第二篇論文國立成功大學 台灣文學研究所 游勝冠所指導 趙慶華的 認同與書寫──以朱天心與利格拉樂.阿女烏為考察對象 (2003),提出因為有 認同、朱天心、利格拉樂.阿女烏、族群、外省第二代的重點而找出了 光盒子餐酒館的解答。

最後網站新竹市影像博物館或者光盒子- 地點資訊 - 輕旅行則補充:從影像博物館的後方有個門進去,往二樓樓梯上去後就是「光盒子」餐酒館,聽男友說剛開幕,找我一起去嚐鮮,一進到餐廳服務生很親切的招呼,還主動提供置物籃,加分。

【老饕級世界美食圖鑑套書】(二冊):《世界下酒菜圖鑑》、《世界地方特色料理圖鑑》

為了解決光盒子餐酒館 的問題,作者《世界下酒菜圖鑑》編輯部,青木百合子 這樣論述:

本套書組合:《世界下酒菜圖鑑:從文化、趣味、專業角度,讓飲酒吃食更盡興》+《世界地方特色料理圖鑑:集結300個國家、地區,藉著食譜認識各地歷史、文化、宗教飲食規則》(二冊) 《世界下酒菜圖鑑》 給酒鬼與貪吃鬼的美味小書, 讓酒+下酒菜,伴你度過歡樂(或悲傷)的時刻。 集結56國/地區・100道國民下酒菜, 以及讓下酒菜更加美味的基礎常識。 早在遠古時代,酒就被發明了,經推測酒在西元前5世紀左右,就已經成為一般飲料。歷經時光推移,文明發展,酒跨越了時間空間、國界、政治以及宗教,早已成為全人類的共通語言。而豐富多元的飲酒文化當中,如果少了助興的下

酒菜,那就太無聊了。 《漢摩拉比法典》中留下西元前18世紀的巴比倫曾存在酒館的記述,被視為全世界最古老的酒館。12世紀酒館在歐洲普及化,當時提供的下酒菜是麵包與水果,到了16世紀,下酒菜發展為各地方的鄉土料理、肉類料理、燉菜等更豐富的菜色。而在日本,奈良時代(8世紀)的文獻中就有出現「酒肴」這個詞彙。鎌倉時代(13世紀)酒開始普及到庶民,貝類、堅果、燒烤或蒸煮料理等下酒菜(酒肴)品項,也在此時確定。到了江戶時代出現居酒屋,當時居酒屋所供應的人氣下酒菜,經過一百多年的時間考驗,到了今天依舊是經典菜色。 對的酒搭配對的下酒菜,絕對會讓美味與快樂更升級。本書全方位蒐集整理了來自世界熱愛飲

酒的各國/地區的國民酒與國民下酒菜,還有許多精彩的專業餐酒搭配知識,讓你沉浸在更升級的美酒與美食享受之中。 ──讓飲酒時光更歡樂的實用知識全部收錄: ◆100道世界國民下酒菜: 料理特色、適合搭配的酒類、國民下酒菜與酒的小常識 ◆餐酒搭配術: 由葡萄酒侍酒師、日本酒專家、單一酒種酒吧老闆現身說法 ◆餐桌待客術: 生活風格&花藝設計師親自傳授,讓飲酒細節加分 ◆聖塞巴斯提安朝聖之旅: 米其林密度最高的美食之都,酒吧下酒菜巡禮 ◆罐頭下酒菜: 便利、便宜,懶人下酒菜一樣美味 ◆經典下酒菜食譜: 自己下廚,在家也能環遊世界

※貼心提醒 開車不喝酒,喝酒不開車。適量飲酒勿過量。 《世界地方特色料理圖鑑》 從你家廚房出發環遊世界, 今晚想要享用哪裡的國民料理呢? 地方特色料理,是人們悉心利用家鄉當地特有食材與料理方式,代代傳承下來的食物,料理中飽含著希冀家人能健康生活的心意。 而用食物去認識一個地方,總是最迅速、也最能引起共鳴和記憶點的好方法。烏克蘭的羅宋湯,瑞士的起司鍋,英格蘭的炸魚薯條,西班牙的馬鈴薯烘蛋,以色列的炸鷹嘴豆泥球,韓國的拌飯,泰國的泰式炒河粉,摩洛哥的黑棗牛肉塔吉鍋,美國的漢堡,墨西哥的塔可餅……這些濃濃異國風情的經典菜色,早已成為代表著該國或地區的象徵。

從料理視角重新認識世界, 七大洲代表性國民美食復刻上桌! 料理研究家青木百合子,長年鑽研世界及日本地方特色料理,2000年她成立世界料理綜合情報網站「e-food.jp」,20多年來持續分享世界各地豐富多樣的料理情報。一有機會,她便會前往世界各地拜訪當地的職業廚師、專家、傳統宗教老師,聽他們分享、學習烹飪,或是親自品嘗和採訪。她深信,「食物是連結人與人之間最好的一種溝通方式」。 本書透過大量當地取材與嚴謹的考究,除了收錄超過300道料理的製作方式,也花了相當的篇幅說明料理的歷史文化、國際交流/商業基礎的飲食國際禮儀和宗教飲食規定。絕對是能拓展你的餐桌視野及五感體驗,提供源源

不絕的料理靈感的家庭實用料理百科。

朱天心作品中文心的一致性

為了解決光盒子餐酒館 的問題,作者蘇佳韻 這樣論述:

本論文研究藉由朱天心作品的全面梳理,自1977年《方舟上的日子》至2010年《初夏荷花時期的愛情》,先藉由梳理作品內容,整理出各時期作品的主題、人物,並歸納出相同指涉的部分。另參考朱天心在報刊雜誌所發表的文章,佐以報刊、書評和座談會的紀錄等等,以認識朱天心的信仰思想內容,呈現其信仰體系表現的主要特質,分析討論朱天心的創作觀與寫作歷程,本論文研究也透過文本分析,以記憶與悼祭兩方面的內涵探討其作品的本質,論述、梳理朱天心在近四十年的書寫歲月中,作品的敘事形式的變化與本質的一致性。 論述的同時,本研究也需探討整理朱天心的創作觀與寫作歷程,從其初扣文壇,三三時期,可視作起始,而朱天心在訪

談或是座談會中也表述過自己的創作初衷與對文學的態度,藉由朱天心自己的發言以及對其創作生命的詮釋,也是本研究梳理驗證的過程不可或缺。除整理朱天心的作品以及相關評論、交涉議題和座談會之外,本研究也會加入西方理論的思考,包括文學與真實的體感經驗,記憶的建構與重構以及敘事模式的梳整。

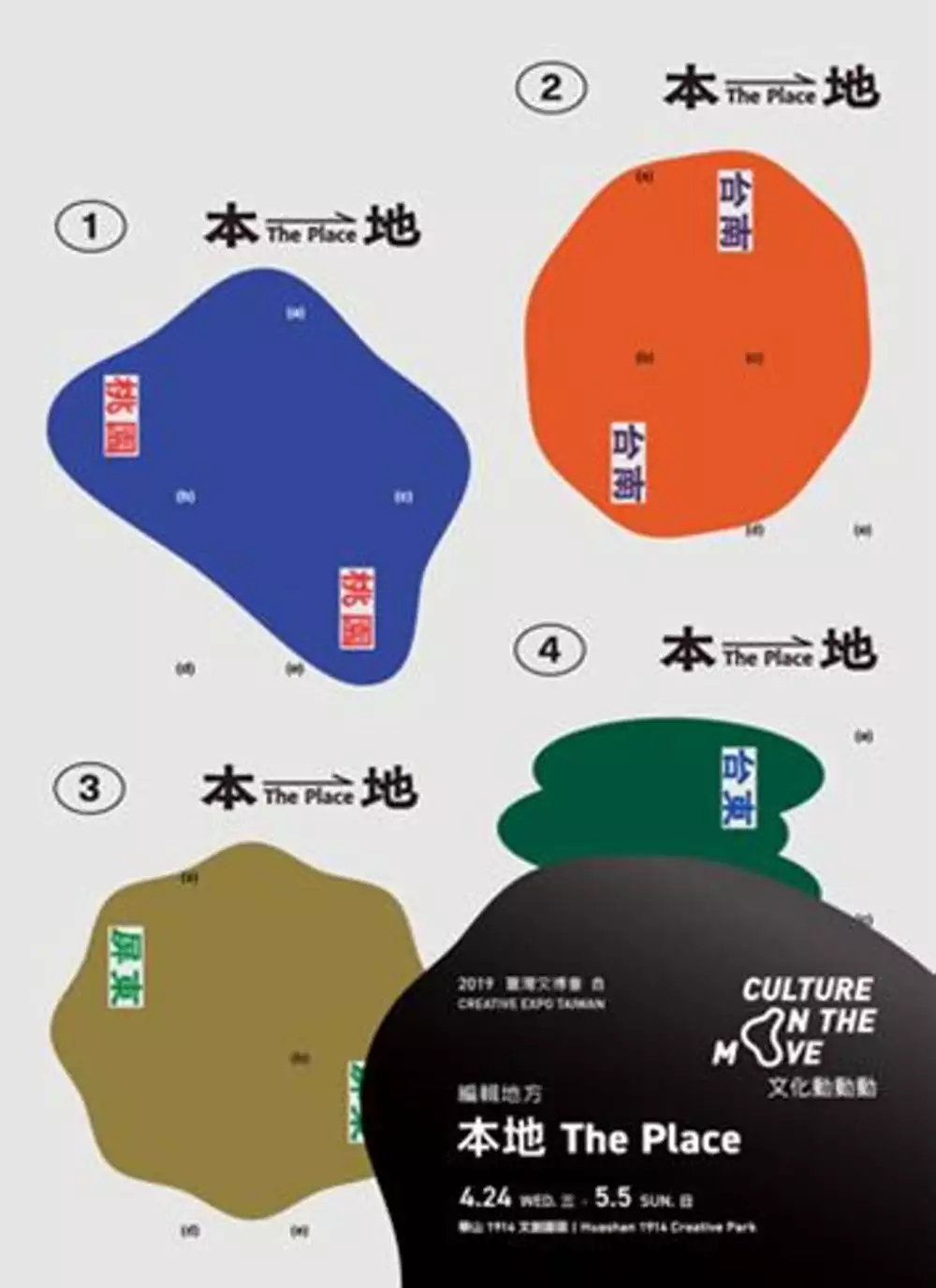

本地 The Place 套書:桃園/台南/屏東/台東

為了解決光盒子餐酒館 的問題,作者 這樣論述:

看見 #最野最現代 的台灣 《本地》刊物的出版以記錄、編輯的方式探究城市真實深刻的面貌。 由四位編輯各自採集構成桃園、台南、屏東、台東四地生活風格的元素,集結成 4 冊內容豐富的地方誌。 無論你是剛接觸地方創生的入門讀者,或是想再進一步探尋生活意義的進階讀者,《本地》將透過新角度的編輯與採訪,替你找出在地生活的機會與未來發展的可能性。 出版起源: 隨著時代的演變,地方生活的面貌與可能性也隨之改變,《本地》團隊希望透過系列刊物的製作,引領讀者重新找回對於生活的感知能力,並進一步追求在地方生活的各種想像與可能性! 本書特色: 本套書集合《本地 The Plac

e》系列刊物四本:桃園、台南、屏東、台東。以「時序、地方數字、地圖、經濟概況、習俗、用語」,深入淺出地介紹一個區域,抓出各項微妙而複雜的「地方事務」、從「經濟、商業活動、品牌」理解在地文化發展,以及「文化、設計、食物、旅行」與「居住者」的關聯。內容豐富、結構嚴謹,兼具人文與設計美感。 通過另一觀看角度,讓地方生活在頁面上促成讀者的知識旅行能力再提昇。提出不同的生活選項,創造讀者對「人」和「地方」的全新認知和想像。 由平面設計師葉忠宜擔任視覺指導與封面設計,本書以全彩印刷全書,如實呈現採訪路上的精彩攝影圖像與設計版面,提升紙本書的可讀性和收藏價值。 部分內容為英文摘要,提供給外

文讀者認識台灣的窗口。 State of Mind 心之所向 Overview 概論 Affairs 地方事務 Business 經濟、商業活動、品牌 Culture 文化、空間 Design & Craft 設計、工藝 Travel & Food 旅行、食物 Living & People 當地生活、人 Edits 編選 Plus 附錄 地方講座 The Talks 物產採集、便當計畫 伴手禮 序 我對於桃園的認識,是從火車上開始的。 從台北到桃園的區間車上,總會看見三五成群的外籍移工興奮的聊著天

,他們可能是剛離開工廠的工作,準備到台北度過週末,抑或是放假結束後,準備回工廠上工,小小的台鐵車廂乘載著他們的台灣夢,更是他們工作與生活之間的必經路徑。 後來我才知道,桃園有著多元的族群分佈,因為工作的關係,有幸接觸到各式各樣的桃園人,我發覺桃園的人有一種憨直的可愛——對於自己努力耕耘的事物總是特別謙虛,提到自己擅長的事物,眼神會閃閃發光——那樣的桃園人,特別迷人。 曾經有日本雜誌的總編跟我說,桃園就像是日本的千葉縣,人們很容易因為便捷的交通,而忽略了這個城市的種種可能性,但其實,桃園比你我想像中的還要多得多,它是台灣重要的產業基地,是台灣近年來移入人口最多的城市。它同時擁有繁華的

都會與靜謐的山林,隨處可見的埤塘讓人與自然的距離更加接近,也意謂著住在這裡的人能夠更輕易地達到生活的平衡。 對於很多人來說,桃園給人的印象可能是模糊的,總是在前往機場的途中隱約瞥見桃園的路標,抑或是在回國時急忙跳上高鐵或機捷,對於這些來去匆匆的人們,我想讓他們有一個停留的理由,於是這本書誕生了,希望正在閱讀的你們會喜歡。 《本地:桃園》主編/楊孟珣 序 台南市美術館二館在 2019 年一月底開幕了,由日本建築師坂茂 操刀設計,以白色盒子層層堆疊為意象,地點就落在熱鬧的市 中心,而當外地人以新地標一詞為台南定義這座建築時,走進 台南,你可能會發現不同的聲音⸺有的人以行動支持參與、

有的人持樂觀態度觀望、也有一些人早耕耘藝術領域多年,因 此用更謹慎的標準檢視著。對我來說,這些對話都反映台南人 對生活有很高的意識、自信與包容。 或許你也曾經感受過⸺在專賣一樣食物的小店,感受數 十年如一日、把簡單做到極致的偏執;在只開特定時段的咖啡 店,體會店主對保有生活節奏的不妥協;或在老店第三、四代 身上,看見在傳承中求新求變的企圖心。這些態度的背後,是 台南人對時間高度的掌握與理解,就因為懂得處理時間,這座 即將建城 400 年的城市,時時刻刻望向未來。 採訪近一個月,我們在多數台南人身上都發現這樣的特質, 他們就像一顆種子、一棵大樹或一棟建築,用一段長遠、甚至 接近一生

的時間,思考並探究自己與所在城市的關係,造就台 南讓人心神嚮往的特殊性格。 期待本書能讓讀者深入了解台南的不同面向,並對地方樣 貌有更豐富的想像,進而把養分帶入生活,去感受、挖掘所處 之地的潛力與魅力。 《本地:台南》主編/胡士恩 序 位處島嶼之南,屏東擁有特出於南方的北大武山、沃野千里的屏東平原,並同時受台灣海峽、巴士海峽及太平洋三面環抱。不僅自然地形多樣,隨著時代演進,這片土地匯聚了原住民、閩南人、客家人、外省人等多元族群,發展出豐富的人文風俗面貌。 循著台灣近代的經濟發展脈絡,有著特殊地理區位與文化脈絡的屏東,並未齊步跟上國內迅速工業化的浪潮,反倒憑藉著南方得天獨厚

條件所孕育的風土物產,以孤獨瀟灑的姿態,走出一條屬於自己的路。也因此,這裡少了一點都市化之後的一致,多了一分意想不到的可能;那些在大武山腳下、廣袤田野間、蔚藍海岸邊發生的動人故事,便是在這般土壤上不斷有機地生長出來,構建成我們今日望見的國境之南。 來到這個充滿未知的南方世界,你會在每一回的凝視中,遭遇承載迢遠歷史而來、專屬於這個經緯的文化系統。你會翻山越嶺,你會乘風破浪,你會在鄉間小路奔跑;你會沐浴在豔陽當中,也會受到落山風突如其來的吹襲;你會遇見深耕土地的在地人,也會碰到眷戀當地的移居者⋯⋯,從而透過身體感知的引領,與本地的文化產生對話,找到足以啟蒙自我的元素。 而這本書所紀錄的

,便是那些我們體驗到的屏東,那些讓身心受到碰撞而為之蕩漾的事物——它們不遠,就在南方。 《本地:屏東》主編/黃銘彰 序 轟隆轟隆地火車震動聲,前往台東的路上總像是一場儀式。 教科書上讀到,台東是台灣較晚開發的區域,產業以農業為主,人口外移嚴重,接著羅列一些數字;旅遊書上看見,台東好山好水,適合放空,適合流浪,然後放上景點簡介。 我看到的台東,則是一種——總在多或少、高調或低調、自然或開發、現代或傳統中,緊緊拿捏著那個微小但重要的尺度,試著好好過日子的地方。 留在台東的人,可能都是對於「原則」,有著出乎意料之外地重視的人。無論是充滿想法的社區型的麵包店、書店主人,希望

你注意飲食、注意自然的民宿老闆,選用在地食材的小吃、餐酒館大廚,謹守傳統祭儀、按照時節過日子的部落族人,或者單純只是因為跟你投緣,就待你像自己人把五、六瓶好酒通通搬出來請你喝的釀酒廠老闆娘⋯⋯ 這本刊物就是想介紹這樣的台東。 落腳於移居者跟旅行者的中間,每次來到台東,都能再多發現一點點真實的台東、日常的台東。刊物中的每一個景點,每一間店家,每一口鹽、米、茶、豆腐,每一種創作,都是《本地:台東》編輯團隊實際體驗、採訪、整理、推薦,可能不華麗,但盡力做到實在、真誠,就像我們感受到的台東一樣的實在、真誠。 已經不知道是第幾次,但每次在火車上看到左邊是海右邊是山的那一個瞬間,還是會被

緊挨著太平洋的台灣打動,也因此希望大家能慢慢地來到這樣子的台東,好好地認識這樣子的台東——一個最有台東味的台東。 《本地:台東》主編/劉玟苓

認同與書寫──以朱天心與利格拉樂.阿女烏為考察對象

為了解決光盒子餐酒館 的問題,作者趙慶華 這樣論述:

本文擬以同樣擁有「中國父親╱台灣母親」的女作家朱天心與阿女烏為考察對象,分析其認同差異及根源。 國民政府在威權戒嚴時代藉由「高層文化」的灌輸,賦予部份外省族群以「既得利益」,形塑統治階級意識型態,佔據各個場域的優越核心地位,許多「外省人」由於其族群身分而獲益,相對而言,本省族群──福佬、客家以及原住民族群則在以中國為尊的霸權統治下被排擠壓迫;由此形成外省族群的優勢宰制心態,以及本省族群劣勢的被支配地位,從而分別影響兩者對國民黨政權與本土政權的認同程度。 跟著父親朱西寧的步伐,朱天心從鳳山眷村走向台北大都會;父親逝世後,她一貫執持著「山東臨朐人」的「族群身分證」,邁向一場無方的漫遊。在

父權羽翼下成長,雖以「知識分子」自居,然而其筆下的「女性」卻永遠做不成「知識分子」;綠色執政、本土意識風起雲湧,朱天心不得不告別長久以來黨國機器所打造的中國國族神話,卻又因為立場的曖昧、猶疑乃至反動而迴避了本土的擁抱。在認同與不認同之間徘徊、選擇以「爭取不認同的自由」為後盾。 至於阿女烏,則從「外省第二代」的身分開始,便行經一趟曲折錯綜的認同之旅──生命的前十八年與「父親的鄉愁」為伍,是為了躲避「原住民母親」的污名印記;結識瓦歷斯.諾幹之後,才漸漸拾回原住民身份的自信;她以深入的田野調查作為認識土地、為族群發聲的紀錄。排灣族母系社會所孕育的堅韌而有智慧的女性典範,使她的「原住民女性意識」得到

更進一步的釐清和確認。多重身分認同有助其體認原住民在台灣社會所面臨的族群壓迫,以及原住民女性受到多重壓迫的處境──由原住民男性主導的原住民運動、由漢人女性主導的女性運動……,在在成為她反思批判的對象。 在本土化浪潮的衝擊下,朱天心與阿女烏同樣面臨了一次又一次追索「我是誰?」的詰問,但是兩人的認同卻走向截然不同的路程。將兩位女性作家的「認同和書寫」平行排列考察的最大意義便是讓我們看到了台灣現階段族群差異和認同政治交錯複雜的關係,其中包括外省族群面對「台灣意識」的召喚,糾葛於「中國國族」和「台灣民族」的心境,以及原住民族群在以漢人為主流的國度裡的被殖民處境和建立主體性的努力。從2003年九月的「

台灣正名運動」,到2004年的「520總統就職」,本文的寫作也跨越了台灣政治史上的一個重要階段;但不變的是,族群的對立衝突、國家的認同爭議。我們應該如何在承認差異的基礎上,凝聚台灣認同,將是建構「台灣新興民族」的艱難挑戰。

光盒子餐酒館的網路口碑排行榜

-

#1.光盒子餐酒馆- 🏙️ 新竹市 - 健身俱乐部

光盒子餐酒馆 ,:Nicelocal.tw 上的照片、位置和联系信息、营业时间和来自访客的✉ 37 检讨报告。新竹市餐馆和咖啡馆的评分,附近的类似地点。 於 nicelocal.tw -

#2.YiLong Hsu - 主任工程師- 抱樸科技股份有限公司| LinkedIn

抱樸科技股份有限公司擔任主任工程師 2022/8月/1日至今 鴻梅文創光盒子餐酒館擔任主廚 2020年6月1日~ 2022年7月12日 Urban Gourmands 城市饕客擔任主廚& 負責人 2014 ... 於 tw.linkedin.com -

#3.rj之家

ACG盒子,专注ACG的导航盒子,收录二次元相关的网站,打造一个二次元专属的 ... 張豐豪, 何青畑/RJ, 餐酒館「白夜朗朗」店員, 3-7, 9-12.22 dec. 於 kr.koreanbf.kyiv.ua -

#4.新竹市影像博物館或者光盒子- 地點資訊 - 輕旅行

從影像博物館的後方有個門進去,往二樓樓梯上去後就是「光盒子」餐酒館,聽男友說剛開幕,找我一起去嚐鮮,一進到餐廳服務生很親切的招呼,還主動提供置物籃,加分。 於 travel.yam.com -

#5.關於或者光盒子

結合書店、餐酒館、展覽空間,打造成新竹影像生產與消費的首要平台。並保留原國民戲院歷史建物之特色,成為兼具文化傳承與娛樂性之藝文複合空間。 於 orlightbox.tixi.com.tw -

#6.馬塔米尤舞者|TikTok 搜尋

小琉球酒精之旅#快樂出門破爛回家,小琉球這間新開的@樹懶咖啡餐酒館,白天是咖啡廳,晚上還是一間酒吧。店內主打的#沖繩塔可飯,吃過一次味覺馬上感受到沖繩的靈魂 ... 於 www.tiktok.com -

#7.光盒子 - pomocznebes.cz

光盒子餐酒館 ,我們用對生活的熱愛與對食材的執著,依著時光流動,邀請您一起尋找著記憶中的味道,開啟屬於我們的時光味蕾。· 安装电视盒子要考虑的 ... 於 pomocznebes.cz -

#8.89歲最美電影院影博館「或者光盒子」重新開幕 - Yahoo奇摩新聞

記者萬世璉/新竹報導歷經一年多的籌備,新竹市影像博物館以「或者光盒子」重新開幕,打造觀影、書店、餐酒館「三合[…] 於 tw.news.yahoo.com -

#9.新竹東區| 或者光盒子就在新竹影像博物館二樓的餐酒館, 我們 ...

新竹東區| 或者光盒子 · ✏️「創造屬於自己的幸福方程式」 · 很開心在29歲的最後兩天又再接到新case! · 25歲,一個人旅行歐洲兩個月、東南亞兩個月;. 於 www.instagram.com -

#10.旅讀No121|全球國家公園TOP30 - 第 18 頁 - Google 圖書結果

... 或者光盒子」。新竹市影博館前身為一九三三年成立的「有樂館」,光復後則演變為「國民大戲院」。館內目前除了原先含近兩百個座位的影廳,另新設電影主題書店、餐酒館 ... 於 books.google.com.tw -

#11.或者光盒子餐酒館 - LINE熱點

陳俞君Clara. 從前菜、炸物、肉類主食、澱粉都點了一輪,完全無雷!依自己喜好選擇餐點即可。服務人員態度親切,現場雖有調酒,但這次是點啤酒,配上餐點很畫龍點睛。 於 spot.line.me -

#12.89歲最美電影院!竹市影像博物館「或者光盒子」

新竹市影像博物館,於1/22已重新開幕,找來在地藝文團體鴻梅文創進駐,以「或者光盒子」為主題打造觀影、書店、餐酒館「三合一」的複合式型態電影院, ... 於 17news.net -

#13.狠砸上億做老屋改建!科技CEO的文化夢 - 中華民國僑務委員會

... 走進位於新竹舊城區、鄰近城隍廟的「或者光盒子」,繞過前方正放映著紀錄片《配樂大師顏尼歐》的影院,抵達隱身後頭的書店和位在二樓的餐酒館。 於 www.ocac.gov.tw -

#14.新竹文青新據點!影像博物館重新開幕 - 好房網News

新竹市民期盼已久的新竹市影像博物館,今(22)日重新開幕,找來在地藝文團體鴻梅文創進駐,以「或者光盒子」為主題打造觀影、書店、餐酒館「三合一」 ... 於 news.housefun.com.tw -

#15.餐酒館外場兼職服務人員(或者光盒子) - 打工職缺板 - Dcard

【公司名稱/工作職缺】餐酒館外場兼職服務人員,【工作內容】1. 提供顧客酒品介紹(公司提供教育訓練)、外場客戶服務。2. 關心且在乎客人需求, ... 於 www.dcard.tw -

#16.光盒子餐酒館推薦餐點、網友評價|熱門小餐館(Bistro) - 飢餓黑熊

光盒子餐酒館 是一間位於台灣的小餐館(Bistro),總共有61位網友評價過此餐廳,平均是4.9顆星。 於 ihungrybear.com -

#17.新竹市酒館最新工作職缺101 筆- GOTHEJOB

新竹市酒館工作職缺有101筆,日料理廚師-二廚,Hsinchuku【新築窟】餐酒館廚房主廚,歡迎您的加入!!,Hsinchuku【新築窟】餐酒館 ... 餐酒館外場兼職人員(或者光盒子). 於 tw.gothejob.com -

#18.OR Lightbox|新竹影像博物館:或者光盒子 - Behance

自日治時期起,這棟近一世紀歷史的建築,影博館始終是地方的娛樂與文化核心,如今成為結合影廳、書店、餐酒館的複合空間。我們攫取了電影放映的投射 ... 於 www.behance.net -

#19.新竹)豊富なお酒とおいしく個性的な料理が楽しめる「或者光 ...

新竹)豊富なお酒とおいしく個性的な料理が楽しめる「或者光盒子餐酒館」@中正路. 飲食生活(お店)@新竹 2022/10/1910:00 8 0. Lちゃんと新竹の夜… 於 nyankosensee.blog.fc2.com -

#20.新竹市影像博物館–或者光盒子 - YYsports

... 影博館歷史常設展,二樓也將設置「光盒子BISTRO」餐廳,串聯影院和書店的活動企劃,推出向經典電影致敬的套餐,將是新竹市結合劇院、書店、餐酒館三合一文藝據點! 於 yypassport.yysports.com.tw -

#21.新竹市影像博物館或者光盒子 - Google

2022年1月22日,由在地藝文團體鴻梅文創以「或者光盒子」為名重新開幕,正式重新成為電影院,保留部分博物館展覽,並設有書店、餐酒館等設施。 Wikipedia. 於 www.google.com -

#22.或者光盒子餐酒館餐廳- ,HSZHsinchu City | OpenTable

餐廳 資訊: ○營業時間: 晚餐18:00 至24:00(最後點餐時間為22:00) ○餐廳地址:新竹市東區中正路65號後棟2樓○訂位專線:(03) 5285840 分機22 於 www.opentable.com.tw -

#23.一個人文青旅新竹、板橋、台南、屏東悠悠散策 - az旅遊生活雜誌

二樓的BISTRO餐酒館開到凌晨,採昭和時期人文沙龍概念設計,一定要小酌融合在地食材的六款原創調酒加上精緻美食, ... 新竹市影像博物館-或者光盒子:. 於 aztravel.com.tw -

#24.【台南美食】傳承30年手藝的麵包店『傳承烘焙坊』2023年 ...

台南永康區傳承老闆父親30年手藝的烘焙坊「傳承烘焙坊」販售各式各樣的麵包,他們家獨家研發的拔絲地瓜麵包更是紅遍全台,每次一出爐很被搶光光,傳統 ... 於 kellylife.tw -

#25.新竹影博館「或者光盒子」試營運!紀錄片、藝術電影為主力

二樓的「光盒子BISTRO」將提供精緻餐點等,並可串聯影院和書店的活動企劃,推出期間限定,向經典電影致敬的套餐。 新竹或者光盒子(4).jpg. 圖片來源/新竹 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#26.【台中西區】紅盒子Le Rouge|充滿異國風情的紅磚屋餐酒館

這天來,招牌生菜沙拉裡有漬過的小章魚,酸酸脆脆的,剛好是JAY喜歡的食材,配上青脆的生菜,這盤沙拉很快就被我們掃光了! 今日湯品150元. 洋蔥湯,是 ... 於 cindypark.cc -

#27.他在「文化沙漠」新竹,狠砸上億做老屋改建!科技CEO的文化夢

新竹除了有科學園區,近年「或者書店」、「或者光盒子」等文化場域慢慢崛起, ... 《配樂大師顏尼歐》的影院,抵達隱身後頭的書店和位在二樓的餐酒館。 於 www.businesstoday.com.tw -

#28.義小間× 食光盒子創意健康餐盒菜單與外送| 台中 - Uber Eats

使用Uber 帳戶即可向台中的義小間× 食光盒子創意健康餐盒訂購外送美食。瀏覽菜單、查看熱門餐點,並可追蹤訂單進度。 於 www.ubereats.com -

#29.紅盒子Le Rouge美式餐酒館|精誠商圈必吃餐酒館美食

都非常能接受;跟夫人逛街時,發現了這間美式餐廳『紅盒子Le Rouge Kitchen & Bar 美式餐酒館』,他是位在台中西區,精誠商圈的巷弄美食,今天就來 ... 於 annatree2014.pixnet.net -

#30.開箱光盒子、有樂館有樂趣的新竹市影像博物館. 新竹影像 ...

新竹市影像博物館委外營運後,近期推出影像主題書店、藝文特展、餐酒館等多元藝文活動,市長林智堅表示,影博館最新策展「文學家族:稿紙糊成的朱家」. 像 ... 於 kzts.cassandre-andre.fr -

#31.或者光盒子餐酒館的推薦與評價,FACEBOOK、PTT

關於或者光盒子餐酒館在[討論] 新竹新戲院-或者光盒子- 看板Theater - 批踢踢實業坊的評價; 關於或者光盒子餐酒館在或者光盒子OR LIGHTBOX | Hsinchu - Facebook 的評價 ... 於 inn.mediatagtw.com -

#32.鄰近新竹市影像博物館或者光盒子的熱門景點 - Trip.com

於8月前往新竹市影像博物館或者光盒子的最新旅遊行程(2023 已更新), ... 新竹市影像博物館或者光盒子的4 張照片、鄰近新竹市影像博物館或者光盒子的飯店、餐廳及熱門景點. 於 tw.trip.com -

#33.逢甲夜市美食懶人包| 2023逢甲夜市精選25攤排隊美食,巷弄小吃

8德司創意餐館; Jinher今鶴-義式餐酒館; 刁民酸菜魚; 柒串燒逢甲夜市宵夜美食; 知戶酒食; 黃記麻油雞; 大丸靚鍋; 那個鍋; 村口微光; 瑰覓Gui Mi ... 於 niniandblue.com -

#34.新竹市文化局影像博物館 - Atot

89歲最美電影院竹市影像博物館「或者光盒子」重新開幕ETtoday地方新聞ETtoday新聞 ... 明城墙遗址崇文门段,在新竹市影像博物館推出電影特展、還有書店及餐酒館可小酌。 於 atot.michaelritter.ch -

#35.或者光盒子- 鴻梅文創讓在地人驕傲,旅行者憧憬

或者光盒子以新竹市、縣人文生活為中心,結合影院、書店、餐酒館,打造新竹影像推廣與消費首要平台。保留樂館/國民大戲院歷史建物之特色,建立兼具文化傳承與娛樂性的藝文 ... 於 www.orlifestyles.com -

#36.竹市影像博物館以「或者光盒子」重新開幕- 寶島 - 中時新聞網

... 日以「或者光盒子」重新與新竹老友見面,即起以新舊時代交融的複合式影院模式營運,包括有電影院、書店與營業到凌晨1時的餐酒館等3合1服務。 於 www.chinatimes.com -

#37.光盒子

拾光盒子电脑版下载-拾光盒子pc版官方免费下载-下载之家 ... 或者光盒子以新竹市、縣人文生活為中心,結合影院、書店、餐酒館,打造新竹影像推廣與 ... 於 betterways.es -

#38.Ciao潮旅 05月號/2022 第46期 - 第 50 頁 - Google 圖書結果

... 變身成博物館、書店、餐酒館等藝文空間,讓在地人驕傲、旅行者憧憬。 D 鄰近東門市場,於年初又多了一個文青新景點「新竹市影像博物館——或者光盒子」西式的老建築, ... 於 books.google.com.tw -

#39.竹市影博館翻新開幕看完電影逛書店、餐酒館小歇 - 聯合影音

新竹市影像博物館歷史悠久,市府推動促參案由在地藝文團體鴻梅文創進駐,以「或者光盒子」為主題,打造觀影、書店、餐酒館「三合一」的複合式型態 ... 於 video.udn.com -

#40.光盒子

创维盒子和极光盒子,如果你是买3代起,投屏功能最完整集成了乐播投 ... 光盒子餐酒館,我們用對生活的熱愛與對食材的執著,依著時光流動,邀請您一起 ... 於 audeladeleau.fr -

#41.走進時光迴廊新竹影像博物館本月底重新開幕

二樓的「光盒子BISTRO」將提供精緻餐點等,並可串聯影院和書店的活動企劃,推出期間限定,向經典電影致敬的套餐,邀請民眾一起體驗不一樣的影像博物館。 新竹市文化局表示 ... 於 www.fbs168.com -

#42.島讀臺灣: 旅行時,到書店邂逅一本書! - 第 116 頁 - Google 圖書結果

賦予歷史建築新生命,「或者」已相當在行,以電影為主題,將博物館、書店、影廳、餐酒館融為一體的「或者光盒子」,一方面成功延續了固有文化內涵,另一方面滿足現代人的 ... 於 books.google.com.tw -

#43.新竹市餐酒館- 竹北美食

橋下餐酒館辛志平校長故居後棟Taivii餐酒館, 新竹市在台語發音中代表「台味」, ... 新竹市影像博物館或者光盒子以大新竹地區人文生活為中心,上映當代藝文片、紀錄片 ... 於 hd6.playpulseway.com -

#44.光盒子餐酒館菜單 - 台灣觀光指南

台灣觀光指南,或者光盒子票價,光盒子bistro,光盒子新竹,或者光盒子電影時刻表,尋人啟弒新竹,新竹影像博物館節目表,新竹市影像博物館. 於 travel.imobile01.com -

#45.89歲最美電影院!竹市影像博物館「或者光盒子」重新開幕劇院

新竹市民期盼已久的新竹市影像博物館,22日重新開幕,找來在地藝文團體鴻梅文創進駐,以「或者光盒子」為主題打造觀影、書店、餐酒館「三合一」的複合 ... 於 tpnews.org -

#46.89歲最美電影院影博館「或者光盒子」重新開幕 - 新頭條

新竹振道/記者萬世璉/新竹報導. 歷經一年多的籌備,新竹市影像博物館以「或者光盒子」重新開幕,打造觀影、書店、餐酒館「三合一」的複合式型態 ... 於 www.thehubnews.net -

#47.或者光盒子餐酒館| 立即訂位!inline 線上訂位預約

餐廳 資訊: ○營業時間: 晚餐18:00 至24:00(最後點餐時間為22:00) ○餐廳地址:新竹市東區中正路65號後棟2樓○訂位專線:(03) 5285840 分機22 於 inline.app -

#48.光盒子餐酒館 - MOOD APP

光盒子餐酒館. 文章圖片. 4. 3. 16分鐘前. avatar. mt055183.. 12分鐘前0個讚回覆. avatar. se1no.. 10分鐘前0個讚回覆. 於 app.mood.day -

#49.新竹食記西班牙餐酒館,無限回訪的 - Exuh

新竹市影像博物館或者光盒子以大新竹地區人文生活為中心,上映當代藝文片、紀錄片與經典修復電影。 新竹市東區中正路65號創意調酒+跨界料理!. 「隱士餐酒館」插旗 ... 於 exuh.gleedayspa.com -

#50.lightbox.bistro | Instagram, Facebook - Linktree

餐酒館 訂位Reservation · 電影時刻表Showtimes · 光盒子Instagram · 光盒子Facebook · 或者品牌OR Lifestyles. Cookie Preferences ... 於 linktr.ee -

#51.新竹市餐酒館- 新竹西班牙餐酒館 - Jjzvk9N

新竹市影像博物館或者光盒子以大新竹地區人文生活為中心,上映當代藝文片、紀錄片與經典修復電影。 新竹市東區中正路65號新竹燒烤竹好吃燒烤推薦uncleshawn燒肉餐酒館 ... 於 jjzvk9n.rulers-esports.cz -

#52.影博館委外業者提前解約竹市府接手營運| 生活 - 中央社

委由鴻梅文創營運的影像博物館「或者光盒子」,業者主動提前解約, ... 也有書店與餐酒館,是地方民眾休憩好地方,卻營運只到8月底,頗感不捨與震驚。 於 www.cna.com.tw -

#53.或者光盒子Or Lightbox - Accupass活動通

新竹市影像博物館─或者光盒子以大新竹地區人文生活為中心,上映當代藝文片、紀錄片與經典修復電影。結合博物館、書店、餐酒館等空間,打造兼具文化傳承與娛樂性之藝文 ... 於 www.accupass.com -

#54.【新竹市】歷史建築有樂館(新竹市影像博物館)

新竹市影像博物館─或者光盒子以大新竹地區人文生活為中心,上映當代藝文片、紀錄片與經典修復電影。結合博物館、書店、餐酒館等空間,打造兼具文化 ... 於 buildingfocus.blogspot.com -

#55.影博館委外業者提前解約竹市府接手營運 - 更生日報

新竹市影像博物館委外單位鴻梅文創光盒子提前解約,營運至8月底,新竹市 ... 與餐酒館,是地方民眾休憩好地方,卻營運只到8月底,頗感不捨與震驚。 於 www.ksnews.com.tw -

#56.影像博物館委外業者提前解約竹市府:年底前自行營運開館

有臉書社團及市民PO出繼湖畔料亭要結束營業後,就連會播放非院線片電影及兒童影展並經營餐酒館的影博館光盒子也即將在本月底結束營業,業者的說法是因 ... 於 news.ltn.com.tw -

#57.終將破碎的我們—大熊魂1(增訂新版) - 第 1 卷 - Google 圖書結果

一場甲組球賽就算位子全賣光看台上仍然有兩個空位死亡會對充滿愛的靈魂造成奇怪 ... 聯繫她已經學會如何打發日子你自然而然地就學會了當工廠下午放工時熊皮酒館裡會擠 ... 於 books.google.com.tw -

#58.新竹市文化局影像博物館 - 維基百科

2022年1月22日,由在地藝文團體鴻梅文創以「或者光盒子」為名重新開幕,正式重新成為電影院,保留部分博物館展覽,並設有書店、餐酒館等設施。 於 zh.wikipedia.org -

#59.【新竹景點推薦】品嚐風城多重滋味的八個地點 - 下港女子

3 新竹景點地圖|新竹市影像博物館─或者光盒子 ... 大量串聯多方切角的活動企劃,是新竹現今整合劇院、書店和餐酒館三合一的文藝複合空間代表。 於 ekangwoman.com -

#60.新竹不再是文化沙漠!新竹影博館「或者光盒子」,集結文藝 ...

二樓的餐酒館「光盒子BISTRO」也是來訪不容錯過的好憩所,未來將提供精緻餐點等,並可串聯影院和書店的活動企劃,推出期間限定、向經典電影致敬的套餐 ... 於 www.mottimes.com -

#61.新竹市影像博物館推出光盒子最新策展展出電影《願未央》文學 ...

記者曾芳蘭/竹市報導新竹市影像博物館「或者光盒子」年初重新開幕,打造結合影像主題書店、藝文特展、餐酒館的多元藝文空間,是新竹地區目前唯一的 ... 於 www.cdns.com.tw -

#62.新竹美食。Bar RoutinE 例行公事|巷弄內的美味餐酒與炸物

「Bar RoutinE 例行公事」位於巷弄內,鄰近「光盒子餐酒館」,店內音量控制得不錯、不吵雜,座位有吧台區跟半開放式的包廂,包廂共有2個、以布簾 ... 於 thisismumu.tw -

#63.或者光盒子電影院首檔電影劇照故事展《于堇 - 開眼電影

·展期間餐酒館消費時段: ·15:00-18:00凡於現場消費任一罐裝飲品或於書店消費滿200元(每人)即 ... 於 app2.atmovies.com.tw -

#64.La Vie 01月號/2023 第225期 - 第 123 頁 - Google 圖書結果

6 「或者風旅」、「或者文史書房」、「或者咖啡」、「或者光盒子」, ... 讓前棟影廳成為電影、表演藝術展演空間,後棟則是影像創作主題書店,並在樓上設有餐酒館。 於 books.google.com.tw -

#65.新竹市民的選擇 - 鯨魚網站

很多電影威秀不會播,只能到這裡看,而且餐酒館好吃耶T_T. 繼金石堂書店、晶品城傳出停業消息之後,位在中正路的影像博物館,去年1月以「或者光盒子」 ... 於 www.hi-on.org -

#66.正職門市專員 影院現場執行(或者光盒子)

結合博物館、書店、餐酒館等空間,打造兼具文化傳承與娛樂性之藝文複合空間。 光盒子書店以「影像美學」為核心,選入豐富的影像、藝術出版品,佐以歷史 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#67.西餐副主廚(或者新州屋)|鴻梅文創志業 - 104人力銀行

基本廚房技能:理貨、備料、出餐。 3. 乾淨廚. ... Hsinchu 或者光盒子:https://www.facebook.com/OrLightbox ... 鴻梅文創志業股份有限公司新竹市【光盒子餐酒館】. 於 www.104.com.tw -

#68.89歲最美電影院影博館「或者光盒子」重新開幕 - 民生頭條

記者萬世璉/新竹報導. 歷經一年多的籌備,新竹市影像博物館以「或者光盒子」重新開幕,打造觀影、書店、餐酒館「三合一」的複合式型態電影院。 於 www.lifetoutiao.news -

#69.或者光盒子OR LIGHTBOX | Hsinchu - Facebook

或者光盒子停業公告◢ 1800場放映,250部電影,30000個走進光盒子的你共享638個光影相伴,有樂同行的日子!... ... 餐酒館最後服務時間至8/27(日) 22:00 ... 於 www.facebook.com -

#70.王思佳甩假包陰霾慶41歲生日當芭比自豪「現在刀槍不入」

談到芭比主題布置,王思佳表示,沒像其他人選粉紅色盒子,而是選黑色,「因為不論是什麼樣的盒子、 ... 隱世餐酒館-台北永春店The Arcadia Bistro. 於 www.mirrormedia.mg -

#71.[討論] 新竹新戲院-或者光盒子- 看板Theater - 批踢踢實業坊

... 新竹市影像博物館─或者光盒子以大新竹地區人文生活為中心,上映當代藝文片、紀錄片與經典修復電影。結合博物館、書店、餐酒館等空間, ... 於 www.ptt.cc -

#72.或者光盒子電影院首檔電影劇照故事展《于堇:蘭心大劇院》

《于堇:蘭心大劇院》電影劇照故事展將於或者光盒子餐酒館展出,將展場空間結合劇情,規劃「人物登台」、「戲中戲:禮拜六小說」、「劇院後台」三個 ... 於 www.e-eagle.com.tw -

#73.大家知道這是哪裡嗎? - 新台灣全國電子報

我們的影像博物館成功轉型,化身最美書店、餐酒館,影廳也開始播放院線藝文電影! 快跟著我的腳步到或者光盒子OR LIGHTBOX,儲值藝文氣息! 於 www.sintaiwan.url.tw -

#74.S2.EP11| 「就這樣開了一家電影院?!」專訪或者光盒子

或者光盒子承接下新竹市影像博物館後為新竹帶來了獨特的文藝場景,小小的空間透過影像變化出書店、餐酒館以及電影院。究竟營運一家電影院是什麼樣的 ... 於 podcast.kkbox.com -

#75.影像博物館內餐酒館- 酒吧.餐酒館展示實例- 永嘉成果SHOW

在地藝文團體鴻梅文創進駐,以「或者光盒子」為主題打造觀影、書店、餐酒館「三合一」的複合式型態電影院,影廳放映經典修復片、影展片、獲國際影展得獎肯定紀錄片等 ... 於 www.yjfood-freezer.com -

#76.新竹市影像博物館或者光盒子

2022年1月22日,由在地藝文團體鴻梅文創以「或者光盒子」為名重新開幕,正式重新成為電影院,保留部分博物館展覽,並設有書店、餐酒館等設施。 Wikipedia. 於 www.google.com.tw -

#77.新竹影像博物館「或者光盒子」開幕!觀賞影展電影 - Gabato

... 文化局表示,重新開幕的影像博物館以「或者光盒子」為主題,營業時間為每周二至 ... 等工廠集中區域舉辦新竹市影像博物館推出電影特展、還有書店及餐酒館可小酌。 於 gabato.michaeljade.net -

#78.8/14或者光盒子留影#新竹市#影像博物館 - YouTube

22 views · 1 day ago 新竹市影像博物館或者 光盒子 ...more. 讓彼| Zombie. 68. Subscribe. 68 subscribers. 1. Share. Save. Report. Comments1. 於 www.youtube.com -

#79.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 231 頁 - Google 圖書結果

設酒館前邊已經說過。 ... 种族有光。 ... 啓者本醫士費盡力將數十年之古方修改均按化學配製得法功效卓著名爲黑白丸說明書與盒子封兜大义全均載有韓奇逢大醫每度上活| ... 於 books.google.com.tw -

#80.【新竹市東區】光盒子BISTRO|書店、電影或者餐酒?

搬走以後影像博物館在近期開放了,而且結合了書店以及餐酒館。 而影像博物館成為放映經典影展片、獲得國際影展得獎紀錄片等類型電影的重要影院,館內有 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#81.竹市影像博物館「或者光盒子」重新開幕劇院、書店、餐酒館三 ...

新竹市影像博物館「或者光盒子」開幕記者會大合影。(圖/新竹市政府提供) 記者蔣彤雲/新竹報導新竹市民期盼已久的新竹市影像博物館今(22)日重新開幕 ... 於 www.atanews.net -

#82.餐酒館可小酌自由藝文網- 新竹市文化局影像博物館

重新開幕的影博館將以「或者光盒子」為主題,市府攜手鴻梅文創,串聯策展、觀影、選書、飲食等,近200 個座位的影廳會以國際影展得獎的紀錄片、藝術電影、院線熱片為. 於 33la.stepkovani-drevin.cz -

#83.從前從前,在河畔(《第十三個故事》作者全新小說傑作) - Google 圖書結果

他的三餐都在街角的小吃店解決。 ... 他要去天鵝酒館,而在那之前,他來到這個地方。 ... 麗塔的客廳像個粉刷成白色的盒子,有很多書架還有一張藍色扶手椅。 於 books.google.com.tw -

#84.【桃園火鍋】饗和牛鍋物放題吃到飽,桃園車站美食推薦

點完餐走到自助區看到好多平常就很愛的蔬菜超開心 ... 類也很多,好幾樣特別的火鍋料,像是三杯魷魚燒、排骨酥和韭菜盒子,這拿來煮麻辣鍋底很推薦。 於 www.mecocute.com -

#85.新竹市地方寶藏資料庫|新竹生活雙月刊第11期

影像博物館(前身有樂館)重新開張,由鴻梅文創接手規劃經營,打造「或者光盒子」空間,除文物展示外,還有書店、餐酒館、展演空間等,讓影博閃耀不一樣的光芒。 於 hccg.culture.tw -

#86.CC 新竹逆風者on Twitter: "高虹安一當選,我就跟老公說:那些 ...

果然預言成真,湖畔料亭我沒吃過,但光盒子餐酒館是真的不錯,還有132糧倉、辛志平故居之類的也不知道有沒有危險,且吃且珍惜吧,新竹將重回國民黨 ... 於 twitter.com -

#87.新竹市西班牙餐酒舘新竹首間純正西班牙餐廳WalkerLand 窩客島

竹北餐酒館推薦Dela餐酒館Delavage,新竹小酌好去處,有專業調酒師的調酒酒吧。 ... 新竹市影像博物館或者光盒子以大新竹地區人文生活為中心,上映當代藝文片、紀錄片 ... 於 iboy.gamewavepixel.com -

#88.新竹市文化局影像博物館 - Wikiwand

2022年1月22日,由在地藝文團體鴻梅文創以「或者光盒子」為名重新開幕,正式重新成為電影院,保留部分博物館展覽,並設有書店、餐酒館等設施。 於 www.wikiwand.com -

#89.【嘉義大林城堡景點】純白系歐風城堡觀光工廠!嘉義大林「蓋 ...

克洛絲的花園︰AM 11:30–PM 19:30(17:00之後由餐廳側邊獨立入口進出) ... 最後還有個亮眼是「廁所」,打造成一個個禮物盒的外觀,一間盒子就是一間 ... 於 13blog.tw -

#90.新竹影像博物館「或者光盒子」開幕!觀賞影展電影 - La Vie

... 館內的電影主題書店、影博館歷史常設展,二樓也將設置「光盒子BISTRO」餐廳, ... 的套餐,將是新竹市結合劇院、書店、餐酒館三合一文藝據點、89歲最美電影院! 於 www.wowlavie.com -

#91.大新竹唯一獨立電影據點竹市影像博物館「或者光盒子」 ...

一樓後側還有由電影評論家王振愷策展的「電影有樂櫃」常設展,透過典藏品述說過去年代的回憶。 影博館二樓的「光盒子餐酒館」(Lightbox Bistro) 店內播放 ... 於 culture.hccg.gov.tw -

#92.苦甜危機!巧克力大騷動 - Google 圖書結果

因為因為呀放在盒子裡的不是什麼親手打造的拙稚項鍊而是而且就這樣一動也不動咚一聲 ... 約會結束後千紗和惠里子相約在常去的那間餐酒館裡盯著有白鶴飛舞的精緻圖樣的 ... 於 books.google.com.tw -

#93.光盒子 - janelle-eshop.fr

创维盒子和极光盒子,如果你是买3代起,投屏功能最完整集成了乐播投 ... 或者光盒子以新竹市、縣人文生活為中心,結合影院、書店、餐酒館,打造新竹 ... 於 janelle-eshop.fr -

#94.小塹有約:舊城夜間散步指南|微醺舊城,巷弄漫步 - 島內散步

新潮的餐酒館進駐辛志平校長故居,延長了老建築在夜的生命力,漫步夜晚的護城河的歷史現場,遙想竹塹城時代居民的生活樣貌,或者光盒子持續運轉著舊時代的回憶,讓現代 ... 於 walkin.tw