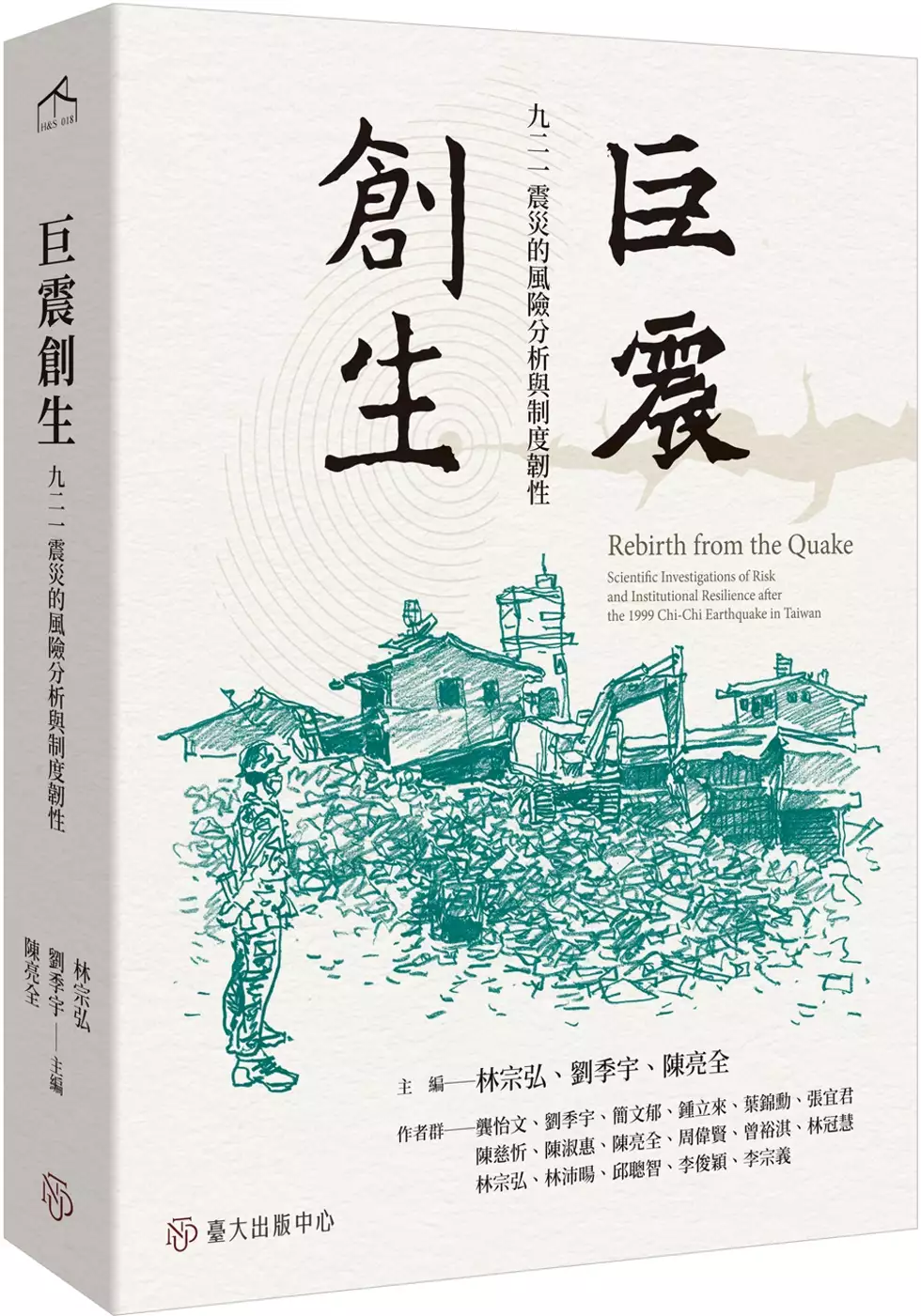

光復新村附近的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦龔怡文,劉季宇,簡文郁,鍾立來,葉錦勳,張宜君,陳慈忻,陳淑惠,陳亮全,周偉賢,曾裕淇,林冠慧,林宗弘,林沛暘,邱聰智,李俊穎,寫的 巨震創生:九二一震災的風險分析與制度韌性 和朱戎梅的 戀戀眷情:憶水交社今昔都 可以從中找到所需的評價。

另外網站光復新村、霧峰酒莊、民生故事館、黑翅鳶麵食館、林家宮保第也說明:151阿罩霧線其實就是行駛在觀光景點的通勤公車,有觀光公車的亮麗外觀,同時具有通勤公車的便利性,起站是台中市議會,經台中高鐵站後就直達霧峰,末站是 ...

這兩本書分別來自國立臺灣大學出版中心 和黎明文化所出版 。

中原大學 室內設計學系 陳其澎所指導 康家慧的 走讀崖線地景:桃園第一條崖線的歷史記憶 (2021),提出光復新村附近關鍵因素是什麼,來自於崖線、中壢台地、客家文化、浣衣池、湧泉。

而第二篇論文中原大學 設計學博士學位學程 葉俊麟所指導 柯一青的 精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例 (2020),提出因為有 精神醫療體系、去機構化、復歸社會、鄰避效應、場所精神、地方認同的重點而找出了 光復新村附近的解答。

最後網站一月| 2013 | 光復新村文化景觀雙月刊則補充:省府疏散中部第二期建屋工程坑口之二十三棟職員宿舍,現已完成百分之八十,預定在本月底前即可望全部竣工。頃正趕於粉刷牆壁及內部設備。另擬於該處附近 ...

巨震創生:九二一震災的風險分析與制度韌性

為了解決光復新村附近 的問題,作者龔怡文,劉季宇,簡文郁,鍾立來,葉錦勳,張宜君,陳慈忻,陳淑惠,陳亮全,周偉賢,曾裕淇,林冠慧,林宗弘,林沛暘,邱聰智,李俊穎, 這樣論述:

九二一震災是臺灣災害科學發展與政策改革的里程碑,為什麼有些地方的災損較嚴重?為什麼有些受災社區能夠成功復興?本書為國家地震工程研究中心、中央研究院、國立臺灣大學與師範大學等學者合作的成果,回顧臺灣地震科學,特別是九二一地震之後的研究發展。 全書分為四個部分:第一部分為震災風險研究導論,介紹資料來源與研究方法;第二部分解構震前風險,介紹危害度、暴露度與脆弱度等概念與其對九二一震災的分析結果,提出「樞紐城鎮」(nexus township)的概念,認為介於都會區與麓山帶之間的中小型交通樞紐城鎮,是社會脆弱之所在。第三部分介紹韌性的概念、探討九二一震災後的房屋重建、社區

重建、校園重建以及心理重建;第四部分「面對下一場巨震」探討臺灣防救災制度變遷,並提供未來改革建議。巨災不僅留下傷痛,也帶來公民參與改革的機會之窗,這是臺灣民主對抗災害風險的「制度韌性」優勢。

走讀崖線地景:桃園第一條崖線的歷史記憶

為了解決光復新村附近 的問題,作者康家慧 這樣論述:

「水是生命的泉源,亦為客家文化提供了多樣性發展的可能,客家文化便在湧流不盡的泉水中發展其濃郁的地方特色。」(陳其澎,2008)桃園台地群為台灣面積最大的台地面,早期因古石門溪的位移產生五個地形面,其中中壢台地因所在地桃園中壢而得名,台地源頭位在大沖積扇扇端位置的龍潭區十一份,因此中壢台地崖邊緣的地下泉水量豐沛。早期先民以「水」為最主要的生活條件,一路跟著水線開墾,從龍潭十一份、泉水空、大溪番仔寮、南興、八德霄裡、白鷺再到內壢的崁仔腳,創造不同於其他地區的人文景觀以及族群分布。本論文採文獻分析與田野調查法,以實地調查中壢台地崖下龍潭十一份至崁仔腳鴻撫宮的環境與周遭聚落型態,根據與居民深度訪談加

上文史資料輔助獲得以下成果:1)以另一種角度探索桃園早期的開發史,提倡客家族群的文化保存;2)不管是民生、農業還是工業都很看重水,從崖線下的水井與浣衣池可以看出先民對於水資源的維護與利用;3)崖線可視為一個自然給予的界線,沿線除了湧泉外也遍布台灣原生樹林,是桃園天然的綠帶屏障。

戀戀眷情:憶水交社今昔

為了解決光復新村附近 的問題,作者朱戎梅 這樣論述:

水交社原為日據時代海軍官廳宿舍,供軍官親睦社交之用。光復及遷台後,多為我空軍官兵眷屬居住。民國91 年8 月水交社鄉親父老為避免隨志開新村遷建及計畫道路影響,前瞻性發起保存運動,成立臺南市眷村文史資料館籌備會,並向許添財市長提出「眷村文化園區」構想獲得支持。民國92 年11 月市政府提報古蹟保存區內容及指定範圍,次年6 月正式公告古蹟名稱為「原水交舍宿舍群暨文化景觀」,範圍包括8 棟古蹟。這是有識有心的父老前輩們珍惜文化資產,努力跨出的重要一步,方能在日後與國軍眷村文化保存推動接軌,令人敬佩。 作者簡介 朱戎梅 臺南市水交社眷村子弟。 1985年赴日,專攻日本語教學。

1991年赴美研修,1995年日本國立東北大學文學研究所畢業。 1996年~2000年應聘於日資企業常駐上海,期間與上海社會科學院信息研究所合作出版《中国投資》雜誌,擔任主編。 2001年~迄今,任教於大學,從事日語教學和翻譯工作。 2014年~2018年,擔任水交社文化學會第二、三屆理事長。 【日文譯作】 《不可思議的元素-水素》、(臺南市大南門碑)、《癌症消失了》等書籍。 【編著出版】 《中国投資》創刊號、《中国投資》1~5冊雜誌、《和風語文雜誌(日語教學專欄)》共22期、《新日本語講座》1~3系列教材、《選舉》、《水交社》、《水交社再探》、《將軍居雷虎

情》、《原水交社宿舍群》、《連結國際的水交社》等書籍。 序文1 序文2 作者序 【體例說明】 ◎前言 第一章、歷史變遷 一、水交社由來 二、桶盤淺與水交社 三、桂子山 四、發現墓葬群 第二章、戰爭記憶 一、日本航空隊 二、中華民國空軍 三、美軍駐防 第三章、眷村印象 一、眷村形成 二、日式建築 三、地標的故事 第四章、故鄉人故鄉事 一、居民口述訪談 二、將軍專訪介紹 第五章、保存眷村文化 一、成立團體 二、成立志工隊 三、導覽紀實 四、出版和召開研討會 第六章、水交社文化園區 一、成立原委 二、規劃內容 三、水交社文化園區範圍 四、開園說明會 第七章、拓

展國際交流 一、拜訪水交會 二、訪問廣州 三、走進聯合國 四、連結七夕 作者序 自2008年開始記錄水交社眷村,轉眼已逾十載。最早著墨的內容,以兒時的所見所聞為主。又因「水交社」命名由來一直眾說紛紜,藉著日語專業,追本溯源,終將水交社相關的歷史來龍去脈調查清楚。在陸續查證資料的過程中,發現水交社眷村,蘊含著豐富的歷史人文,乃無由停筆。 臺南「水交社」演變的軌跡,從日本海軍航空隊、抗戰時期、政府撤退臺灣、美軍駐防、中華民國眷村、文化園區.....,一連串時空交錯,使水交社充滿精彩多姿的面向。現今被保留下來的日式房舍,刻劃著日治時期的印記,尤其一甲子的眷村生活,更是許多人難忘的

成長回憶。 從2004年國防部公告眷村拆遷令起,「水交社」隨時都有大動靜,包括千餘戶的居民陸續搬離、市府規劃園區後,動土埋設地下管線時赫然發現墓葬群、整修日式建築物、設立主題故事舘、乃至最後的菜市場強制拆除作業等;另有不計其數的市府建築相關會議、官方或民間主辦的文藝活動、文化志工導覽培訓等……水交社公園於2013年10月10日先行開放,直到古蹟區的建築物全面修復完成,歷經幾屆市長更替,水交社文化園區終於在2019年12月25日全面開放。 園區內的古蹟區,利用八棟日式時期遺留下的建築物,設立不同的主題舘,呈現眷村時代濃厚的人文景觀。隔著興中街,位於園區東邊的水交社公園內,另有十三

棟昔日的中、低階軍官宿舍被保留下來,公園內的漫步廊道以雷虎小組故事為主題,搭配綠化的場域,創造了美麗的眷村意象。 水交社文化園區從籌建到落成,長達十餘年。除了公部門的努力外,志工朋友們的熱情參與,尤其值得鼓舞和感謝。原水交社居民所成立的團體,發揮了互助合作的「眷村精神」,為保存眷村文化,做了各樣努力,包括陳展歷史圖片、辦理走街導覽、尋根、召開研討會等....,另結合「七夕」活動,自發性地拓展國際交流,為臺南的文化內容增添新的元素。此時,水交社文化園區博得關注,「眷村文化」亦獲得了重生的場域。 第一章 歷史變遷 一、水交社由來 水交社眷村的馬路寬敞,令人印象深刻。( 圖片來源/ 張伯昕

)眷村時代,臺南市居民人盡皆知水交社之所在,對於其名稱由來卻眾說紛紜;有因水交社溝渠多而得名之說,有因地勢關係、竹溪流經匯聚附近,以閩南語發音而成之說,亦有來自日本水兵交誼社之說。 多年前筆者親赴日本查證,並作歷史資料比對,確認「水交社」一詞實則來自日本。 (1) 設立宗旨 1870 年( 日本明治3 年),日本開始派遣留學生到英國學習,日本海軍以英國為仿效範本,於1875年( 明治8 年) 在現今的東京芝公園內,先設立海軍的集會所,稱為「山內會議所」。至1876 年( 明治9年) 3月21日,正式更名為「水交社」,這是日本第一個社團組織。 水交社創設之時,會員共計599 名,設址於東京鐵塔旁

的增上寺真乘院,1890 年( 明治23 年) 遷至東京的築地,免費租用海軍用地。1928年(昭和3年)5月1日,成為正式法人組織─「財團法人東京水交社」。 水交社成立以來,歷經1894 年中日甲午戰爭、1904年日俄戰爭、1923年關東大地震等因素,位於東京的總部社址曾多次搬遷,直到1934 年( 昭和9 年),二戰前才又遷回東京,之後水交社本部正式設於芝公園。 水交社原是為海軍聯誼而創設的外圍團體,最初會員都是海軍軍官,社內有撞球娛樂、定期軍樂演奏會等活動。 早在1886年( 明治19年),日本推行歐化政策,政府設立公開的社交場「鹿鳴館」,仿效歐洲社交風氣。 當時接待外賓均由海陸軍輪流擔綱

奏樂,日本海軍曾在水交社舉辦舞蹈講習會,算是十分前衛,迎向時代潮流的作風。

精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例

為了解決光復新村附近 的問題,作者柯一青 這樣論述:

摘要 在臺灣的精神醫療體系規劃中,層次上可以看到有明顯的界分,除對「人」在醫學上的精神症狀分類外,精神衛生法也將精神病患生活空間環境定義界分為「社區」(community)與「機構」(psychiatric institution)。然而這兩類空間其實並非是絕對的對立面,反而更可能是息息相關。在去機構化(deinstitutionalization)的運動影響下,普遍希望能讓慢性精神病患經過再社會化(resocialization programme)的復健後可以「復歸社會」(social reintegration),但因種種因素的影響下,執行上仍有一定的困難度。而精神醫療機構長期以來本

就被認為是提供精神病患與社會隔絕的空間,故精神醫療機構常因受到「鄰避效應」(Not In My Back Yard,NIMBY)影響,只能選擇設置於較遠離都市的之邊陲區域(peripheral area),但多也因此始基地內擁有許多自然生態資源。當現代人因社會快速變遷下,普遍工作壓力大更加上與自然生態接觸的匱乏,以致產生許多精神上的相關疾病,民眾除應有精神衛生的正確觀念外,更應有可以抒發心理壓力的療癒(育)環境,而這些都需要以跨領域(interdisciplinary)的方式來思考與規劃。本研究擬以臺北市立聯合醫院松德院區為主要基地,探討精神病患的治療空間與周邊生態環境狀況,更試圖從其他精神醫

療機構與各種論述中探討可能的規劃方向。精神醫療機構本就屬於較為特殊的醫療產業,期望利用基地獨特自然生態資源為基礎,結合歷史、藝術及自然環境等來建構完整精神照護與生態療癒(育)園區,並可在建構後可協助重新塑造精神醫療機構的場所精神(spirit of place)、地域(local)定位與生態療癒觀念,並迎接新的地方認同(sense of place),讓精神醫療機構社區化,擺脫過去令人恐懼的瘋人院污名及感受。

光復新村附近的網路口碑排行榜

-

#1.台中霧峰景點|光復新村(美食),老宅眷村聚落+新創市集

讓喜愛文青、小市集的年輕一族,可以藉由這樣的活動有機會認識這些帶著濃濃歷史的巷弄,也讓這些老宅得以被保存下來。 不得不說,我真的超愛光復新村的。 於 1wa1bai.com -

#2.光復新村美食必吃推薦總整理#痞客邦(2021/09更新)

痞客邦總整理出9則關於光復新村美食推薦的食記、特色料理評論、餐廳菜單與美食資訊, ... 高檔餐廳、平價好吃、素食、吃到飽、景觀氣氛、好停車的你附近美食做參考。 於 www.pixnet.net -

#3.光復新村、霧峰酒莊、民生故事館、黑翅鳶麵食館、林家宮保第

151阿罩霧線其實就是行駛在觀光景點的通勤公車,有觀光公車的亮麗外觀,同時具有通勤公車的便利性,起站是台中市議會,經台中高鐵站後就直達霧峰,末站是 ... 於 sharonlife.tw -

#4.一月| 2013 | 光復新村文化景觀雙月刊

省府疏散中部第二期建屋工程坑口之二十三棟職員宿舍,現已完成百分之八十,預定在本月底前即可望全部竣工。頃正趕於粉刷牆壁及內部設備。另擬於該處附近 ... 於 knfuture.wordpress.com -

#5.霧峰光復新村|眷村老宅新生命,結合文創與藝文,台中假日 ...

台中旅遊景點|霧峰光復新村常常利用假日帶小孩出門走走, ... 一個老眷村改建的新興景點,目前還有許多商家進駐,有名的「麵粉遇見水」就在這附近… 於 flyblog.cc -

#6.102-1霧峰學期末報告:光復新村組 臺灣第一村 光復新村

歷史光復新村位於臺灣台中市霧峰區坑口里,其歷史可追溯到1950年代初期,退守台灣的中華民國政府,為了防止戰爭時一次就將政府機關摧毀,因此推動「疏 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#7.台中、享樂時光~鑰匙圈DIY、大坑九號步道、時代光復新村 ...

台中、享樂時光~鑰匙圈DIY、大坑九號步道、時代光復新村、高美生態濕地二 ... 再經9號步道長達200公尺之木棧階梯步道連接6號步道觀音亭附近,來登山 ... 於 www.colatour.com.tw -

#8.光復新村,台中霧峰老眷村變身文創聚落青創基地

光復新村 位在台中霧峰,早期作為中華民國政府退守台灣「疏遷計畫」的省府員工之宿舍,是二戰後台灣第一個新市鎮。 光復新村保留純樸的眷舍風貌,在台中市 ... 於 niniandblue.com -

#9.【台中霧峰】光復新村|充滿文藝氣息的眷村文創區

▽隨著眷村活化與發展,漸漸的開了各式各樣的新店家,從咖啡廳、甜點、衣物到奇奇怪怪的商店都有,可以到處走走逛逛喵。 光復新村. b ornament 10 1M. 於 www.fatnyanya.com -

#10.圓環人氣麵攤,光復新村市場牛肉麵在地人推薦乾麵配滷味

餛飩湯的餛飩吃起來也蠻扎實,湯頭有油蔥香氣,清香甜味,讓我想起了霸子家附近眷村蛋湯也是類似的味道。 ▽餛飩湯(小). 麵食方面是很單純的眷村口味, ... 於 taiwan17go.com -

#11.【台中‧霧峰】霧峰新景點,漫遊「光復新村」逛文創商店街

↑「光復新村」附近也有「九二一地震園區」喔,很推薦大家可以早上安排這邊,中午過後在逛「光復新村文創商店街」!「霧樂家釀啤酒」與「炭少年日式鹽 ... 於 tien2100.pixnet.net -

#12.<遊台中>霧峰輕旅行~亞洲大學藝術館,農場,光復新村...看到火燒雲

從農場走出來,到附近的光復新村,不用10分鐘就到了~(旁邊是之前的光復國中,現變成921地震教育館)這光復新村已變成廢墟,但是附近綠樹成蔭,遠離 ... 於 anny3805201314.pixnet.net -

#13.光復新村素食- JOY CHILL DAY - 蔬食

【台中霧峰素食】懶人包│亞洲大學/亞大醫院/霧峰林家花園附近素食. 這幾年位於台中最南邊的霧峰小地方,因為有了亞洲大學以及亞洲醫院設立之後,再加上還有林家花園 ... 於 veghobby.com -

#14.台中一日/半日/親子遊。老眷村新靈魂燃起你的文青魂!!全台最大 ...

商妮要跟大家分享超好逛台中一日遊景點,霧峰文創聚落~~光復新村 ... 而且越夜越美麗,附近亞洲大學學生及老師很喜歡來到霧樂家釀小酌,放鬆一下. 於 sunnylife.tw -

#15.台中霧峰光復新村附近景點- bluezz民宿筆記本mobile

台中霧峰光復新村附近景點 · 台中市 霧峰區 · 光復新村. 5公尺. 臺中市413霧峰區(光復新站)和平路2-3號. 921地震文化園區霧峰921地震文化園區. 489公尺. 於 store.bluezz.tw -

#16.【台中景點】 台中光復新村| 霧峰 電視電影拍攝場景的老眷村

位在台中霧峰的光復新村,早期是中華民國政府退守台灣時, 為了防止戰爭時一次就將政府機關摧毀,因此推動「疏遷計畫」, ... 周圍附近停車相當方便,. 於 ayuliu.pixnet.net -

#17.台中光復新村附近景點美食

台中光復新村,台中光復新村,BiColor現烤可頌,BiColor現烤可頌,BiColor現烤可頌,阿姨的蛋餅店,阿姨的蛋餅店,霧峰民生故事館,霧峰民生故事館,亞洲大學安藤忠雄美術館, ... 於 viatravel.tw -

#18.光復新村圓環麵攤 - Foodpanda

光復新村 圓環麵攤在foodpanda點的到,更多Taichung City 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#19.台中霧峰景點》光復新村,眷村散步美拍點,假日文創市集很 ...

老屋新生很有特色,而且消費也不貴,光復新村假日還有文創市以及現場演唱等,台中一日遊非常適合約會散步、親子同遊的好去處! 目錄. 光復新村介紹; 光復新村附近景點 ... 於 yukiblog.tw -

#20.光復新村美食 - Cindy的秘密花園-

麵粉遇見水,原先在台中霧峰光復新村的人氣麵店,因為租約到期,而搬到了台中市區,就在台中醫院、台中教育大學附近。 … 閱讀全文. ~~~~~~ Cindy的秘密花園~~~~~~ 於 cindypark.cc -

#21.文創藝術眷村-【光復新村】~台中霧峰半日遊 - i旅行

在光復新村附近還有「921地震教育園區」可去走走附上官網可參考離開眷村時,看到牛肉麵攤人潮,隨機在這邊吃晚餐,就是一般平價小吃麵攤,價位合理, ... 於 muyoungyi.blogspot.com -

#22.怎樣搭巴士去彰化縣的坑口里(光復新村)Kengkou Village ...

彰化縣中坑口里(光復新村)Kengkou Village(Guangfu Community)附近的巴士個車站. 車站名稱, 距離. 光復國中小(柳豐路)Kuangfu Junior High And Elementary ... 於 moovitapp.com -

#23.霧峰區光復新村的中古屋新屋共有13 筆出售中

霧峰區光復新村的中古屋新屋共有13 筆出售中,✨光復新村✨臨路超大透店,透天厝41.79坪售價:2500萬,美~光復新村 土地百坪庭院別墅~價可談,別墅37.67坪售價:2580萬,【專 ... 於 www.housebe.net -

#24.【台中。霧峰區】來~就讓我們走進時光長廊,再度回到當年那 ...

來到光復新村,首先一定會見著這座光復新村供應市場,可別以為沒有營業唷,. 附近還是有許多居民,所以可是還有繼續營業著呢。 於 ceciliafang1103.pixnet.net -

#25.台中霧峰早午餐|IG網美風、在地好滋味幫你一網打盡 - GOMAJI

就在亞洲大學和光復新村附近,店裡頭清新明亮,用餐環境寬敞舒適,不僅在地人愛吃,觀光客也是慕名前來喔!騎士牛排早午餐是店裡的人氣早午餐,裡頭有 ... 於 www.gomaji.com -

#26.台中霧峰光復新村,重生後的眷村更加迷人 - Dribs & Drabs

台中霧峰光復新村,重生後的眷村更加迷人,嶄新的面孔與古老的靈魂,文藝文 ... 光復新村就這樣誕生了,是二戰後台灣第一個新城鎮,隔年亦在附近建了 ... 於 www.dribs-drabs.com -

#27.最新台中-宮原眼科,豐原廟東夜市,霧峰光復新村| 包車一日遊優惠

方案選項 · 行程說明 · 購買須知 · 附近景點推薦 · 其他人也看了. 於 www.pchometravel.com -

#28.台中光復新村附近酒店預訂 - Trip.com

台中光復新村附近哪裡最適合住宿?2023台中光復新村周邊有哪些人氣落腳點?您可以在Trip.com上搜尋預訂並於酒店付費,享受超值優惠! 於 hk.trip.com -

#29.光復新村交通捷運|停車場|開放時間|地圖地址|預約電話 - 台灣景點

光復新村 景點介紹 ; 類型, 歷史古蹟 ; 地址, 台中市霧峰區和平路2號 (查看地圖) ; 交通捷運停車場, 可通過多種方式到達此地,附近的公共交通設施及停車場:停車場:九二一地震 ... 於 jingdianwa.com -

#30.【台中景點】霧峰光復新村。懷舊老眷村變成文創新聚落!

台中霧峰.光復新村,一個幾乎快被遺忘的小眷村,剛開始差點面臨拆遷的命運,好在有市府文化局的文化景觀再生計畫。讓光復新村注入了文創新元素、讓它 ... 於 pink.123blog.tw -

#31.【有影】台中「私房景點」輕旅行!睡進古蹟當議員?霧峰微醺 ...

除此之外,霧峰還有許多熱門打卡景點也都很推薦大家去走走逛逛,像是霧峰農會酒莊走路一分鐘就到的「霧峰民生故事館」;還有位在光復新村附近的「科博館 ... 於 cnews.com.tw -

#32.光復新村|台中老眷村灌入文創色彩,吃喝玩樂帶你一次遊歷!

1956年在台中霧峰建立的「光復新村」是二戰後台灣第一個新市鎮, ... 停車場平日都有位置,假日就需要看運氣,是一個以前的眷村,感覺附近的屋子還有 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#33.遊記// 2017.01 霧峰光復新村與老時光的美麗邂逅@ |蘇菲日常

另一個問題是光復新村並沒有規劃好停車位置,大家都是路邊臨停,或是到附近較大的空地停車,這是前去的民眾要注意的事。不過可能也因為到目前為止其實 ... 於 lazysky330.pixnet.net -

#34.臺中市政府「摘星青年、築夢臺中」光復新村青創基地 - 遊台中

臺中市政府「摘星青年、築夢臺中」光復新村青創基地附近推薦住宿. 更多住宿. From Agoda. 霧峰區 · 音樂世界旅邸. 4. 臺中市政府「摘星青年、築夢臺中」光復新村青創 ... 於 www.playtc.com.tw -

#35.[台中霧峰區景點] 光復新村_走訪巷弄秘境、逛新村串門子

「光復新村」位在台市霧峰 早期作為中華民國政府退守台灣疏遷計畫的省府員工之宿舍 是二戰後台灣第一個新市鎮。 「光復新村」保留純樸的眷舍風貌,在 ... 於 as660707.pixnet.net -

#36.(台中霧峰)圓滿教堂/光復新村/成功炒飯/彩虹雪冰 ... - 可人之家

(台中霧峰)圓滿教堂/光復新村/成功炒飯/彩虹雪冰品店/台中一日遊推薦行程 · 環境優美很綠意、空氣清新,整理的還不錯,亦是偶像劇“敗犬女王”取景拍攝地點, ... 於 cmeyy.com -

#37.光復新村|台中霧峰景點、精選10家特色小店讓你回味1950 ...

歷史悠久的台灣第一村-台中霧峰的光復新村一直都是假日散步閒逛的好去處,光復新村是目前臺灣地區保存最為完整的眷村,在這有滿滿濃烈的眷村味, ... 於 33onelove.com -

#38.台中|光復新村:一日文青之旅,必訪三店家推薦!體驗手作 ...

台中一日文青之旅,位處台中霧峰的光復新村的人文氣息加上特色小店真的很適合安排起來,附近還有許多知名景點,像是霧峰林家花園、亞洲大學現代 ... 於 travel.yam.com -

#39.光復新村- 維基百科,自由的百科全書

光復新村 (英語:Guangfu New Village)位於臺灣台中市霧峰區坑口里,其歷史可追溯 ... 埔斷層擠壓隆起數公尺,後光復國中也就遷至附近重新建校舍;之後舊校地上坍塌的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#40.台中火車站住宿、大甲住宿推薦|嵩夏汽車旅館-週邊景點

地址:臺中市霧峰區(光復新站)和平路2-3號從它名字中依稀可猜出其歷史故事,當初 ... 光復新村就這樣誕生了,是二戰後台灣第一個新城鎮,隔年亦在附近建了中興新村。 於 www.songxia.com.tw -

#41.台中美食| 復古愜意拍照景點 推薦 光復新村-發胖版

特調鳳梨冰茶$90 ✨特調蘋果咖啡$90 喝得到清甜果香吃得到水果纖維及水果丁飲品上方都有店家特製無添加新鮮水果乾蘋果的甜搭配美式咖啡苦甜比例 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#42.水利署電子報-近期電子報

光復新村 可說是我第二個故鄉,小時候隨家父舉家搬遷至光復新村,已近35年光景, ... 無奈,民國88年的九二一大地震,小山丘邊的宿舍屋毀人亡,連附近的光復國中操場 ... 於 epaper.wra.gov.tw -

#43.【台中這樣玩】10個霧峰景點美食一日遊,走在最美校園

地址:413台中市霧峰區坑口里光復新村開放時間:外部全天候開放,內部依各店家公告為主入園門票:免費參觀完整圖 ... 霧峰林家附近景點:霧峰林家萊園. 於 jatraveling.tw -

#44.【台中文青景點】霧峰光復新村,靜謐的眷村發現台灣文創

光復新村附近 景點一日遊. 位於台中霧峰的光復新村,適合和921地震教育園區、亞洲大學、圓滿教堂等霧峰景點做一日遊 ... 於 www.bring-you.info -

#45.南投賞荷兩天一夜行程》亞洲大學荷花池很美!光復新村+霧峰 ...

「光復新村」也是國片「逗陣ㄟ」拍片場景。 這裡,許多拍攝婚紗的新人會來取景的地方呢! 附近有很多小角落,. 能讓無趣的老房子頓時變成文青之旅~. 於 travelblog.tw -

#46.【台中西區】審計新村---老舊的眷舍,蓬勃的氣息@ flysonic 的 ...

逛完可以順便去美術館或是勤美誠品綠園道來個一日遊。我把車子停在民生路的路邊停車格後開始逛,附近也有幾個停車場。 審計新村的房屋跟光復新村的不太一樣, ... 於 blog.xuite.net -

#47.Top 10 光復新村附近最佳旅遊景點- 霧峰 - Tripadvisor

光復新村附近 旅遊景點 · 921地震教育園區 · 霧峰圓滿教堂 · 霧峰.民生.故事館 · 亞洲大學現代美術館 · 霧峰農會酒莊 · 亞洲大學 · 霧峰林家宮保第園區 · 國立台灣美術館. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#48.台中霧峰景點|光復新村(免門票)情侶約會.創意老宅市集~在眷村 ...

台中也有熱鬧好玩的小市集➤光復新村光復新村位在台中霧峰,復古眷村大變身整修後的光復新村,充滿文青與藝術的美感村落延續舊時的建築和街道, ... 於 fullfenblog.tw -

#49.【台中景點】霧峰光復新村眷村變身文創聚落特色小店好逛又好拍

如果喜歡逛文創聚落、特色小店的朋友,千萬別錯過台中霧峰的光復新村。 ... 若是走進店家,他們也會很熱情的跟你分享這附近很棒的風景,就是很貼近的 ... 於 journeynotes.tw -

#50.2023 光復新村附近最新飯店優惠- 台中市住宿 - Agoda

台中市光復新村附近訂房比價就上agoda.com。飯店、機票、租車、活動體驗、行程、票券等一網打盡。優惠折扣,免費取消。 於 www.agoda.com -

#51.【台中霧峰。景點】『光復新村x好樣市集』 ... - 傻蛋夫妻生活札記

在假日設置行人徒步區,汽機車請在周圍附近的中華路、忠孝路、仁愛路、信義路上找白線停放喔! 於 sillycoupleblog.tw -

#52.【台中霧峰】光復新村:老眷村變身文創市集,文青漫步輕旅行

光復新村 位於台中市霧峰區坑口里,早期為中華民國政府退守台灣疏遷計畫的省府員工之宿舍,為二戰後省政府規畫的第一個新市鎮,目前臺中市政府已進行 ... 於 www.bookmarktrip.com -

#53.【台中景點】光復新村介紹 - 旅遊點

昔日,光復新村為省政府教育廳、衛生處、印刷廠員工的眷屬宿舍。 ... 光復新村. 簡介; 附近景點; 附近美食; 附近酒店; 活動; 地圖. 光復新村入口意象 ... 於 www.trippois.com -

#54.台中景點|年輕人的創業夢想基地「光復新村」霧峰一日遊 ...

光復新村 台中旅遊景點,漫步於文創市集老宅的懷舊時光,最有懷舊特色的眷村市集,霧峰一日遊推薦/921地震博物館/亞洲大學/林家花園位於霧峰區的光復 ... 於 no3394294.pixnet.net -

#55.光復新村介紹、交通地圖、周遭景點、住宿、必買票券總整理

... 望著身旁的磚造建築,充滿老眷村的氛圍,時間彷彿停格帶著大家探索光陰足跡。附近還有921地震教育園區及光復新村市場牛肉麵,也可以一拼列入安排順遊。 於 www.settour.com.tw -

#56.台中散步地圖 光復新村,舊眷村化身年輕人的夢想搖籃

台中散步地圖│光復新村,舊眷村化身年輕人的夢想搖籃 ... 連絡電話:無提供; 地址:台中市霧峰區光復新村民族路; 網站:無提供 ... 附近景點還有這些>>>. 於 www.1111tc.com.tw -

#57.台中霧峰景點| 光復新村特色店家推薦,復古相機、星空愛玉

台中霧峰景點推薦光復新村一日散策,臺灣第一村「光復新村」不只好吃好逛 ... 就先去附近逛逛再回來拿,就會變成超ㄉㄨㄞ的夏天冰品好朋友愛玉凍啦! 於 ciaoz.tw -

#58.【台中|霧峰】成就牛肉麵,光復新村旁老眷村的牛肉麵

位於霧峰光復新村旁的「成就牛肉麵」,老眷村、老味道, 有經典的牛肉麵、乾麵、湯類及小菜, 趁這次來霧峰 ... 於是走到光復新村園環旁的供應處附近~. 於 siouteng0822.pixnet.net -

#59.2018/08/12<台中>光復新村:文創店進駐,讓眷村新生

循著導航,開到了Bi color現烤可頌店家附近停車,還正好奇著這林蔭樹下的房屋中,怎麼有這麼多遊客穿梭著啊! IMG_5342.JPG. 原來這裡是光復新村,附近都 ... 於 tadli.pixnet.net -

#60.[台中霧峰]光復新村~文青必來拍照地,走入老時光幽靜外拍的 ...

改日去找我妹(他在霧峰讀大學) 也來看看呢! 版主回覆:(03/30/2015 04:13:14 PM) 嗯~就是亞洲大學附近呢. 回覆. 於 wenblog.tw -

#61.霧峰光復新村|台中一日文青之旅,Show秀手創、魯西歐 ...

台中景點推薦|位處霧峰的光復新村,為早期台灣發展第一個新市鎮,在文史 ... 霧峰的光復新村的人文氣息加上特色小店真的很適合安排起來,附近還有 ... 於 saliday.tw -

#62.麵店麵粉遇見水-霧峰光復新村眷村搬家到台中後特寬腰帶麵 ...

麵粉遇見水-是霧峰光復新村知名麵館!每次路過總會看到滿滿人潮(人多到我只能用看的..感覺很難擠進去) 前陣子搬到台中市第五市場(台中教育大學附近) ... 於 papacat.xyz -

#63.台中景點》霧峰光復新村.熱鬧的眷村文創聚落,有吃有玩還 ...

台中景點,霧峰光復新村,充滿了懷舊眷村情,幾年前來過一次,想不到最近再訪變的更熱鬧了,也多了很多新的店家,光復新村也是很多電影,電視劇的拍戲場景, ... 於 yoke918.com -

#64.光復新村附近美食的推薦與評價,PTT、FACEBOOK、DCARD

- 美食板| Dcard 的評價; 關於光復新村附近美食在[遇見台中霧峰美食老店]「眷村古早味麵食」在... - YouTube ... 於 poi.mediatagtw.com -

#65.光復新村→ 溪頭森林遊樂區|到府專車接送 - tripool 旅步

有商務出差、包車旅遊、交通接駁的需求嗎?要從光復新村叫車去溪頭森林遊樂區嗎?tripool提供全台點到點到府接送服務,長程接送比計程車便宜,100%無菸車, ... 於 www.tripool.app -

#66.In Think意象@ 霧峰區光復新村附近的原住民園區內

(請參考第218本相簿) 年青人這次去光復新村閒逛~~真的發現很多有趣的小店~~繼上次造訪的憇吃甜點~~這次又讓我發現了一家很文青的原住民咖啡店-In ... 於 yangyaultd.pixnet.net -

#67.霧峰光復新村省府眷舍 - 文化部iCulture

西元1955年省政府為防空考量,籌議疏遷中部,最初擬定的地點是以霧峰鄉為中心,後來省府變更計畫移往草屯附近的營盤口(取名:中興新村),但省議會 ... 於 cloud.culture.tw -

#68.台中景點『光復新村』穿梭舊眷村中,體驗新舊文化的交錯

汽車:附近即有停車格,不過假日前往的話,可能要稍微繞一下。 光復新村環境. 台中景點『光復新村』. 其實園區內有一些小黑蚊,雖然園區內 ... 於 linnote.com -

#69.台中一日遊景點光復新村懶人包精選10家攻略麵粉遇到水 ...

光復新村 懶人包| 今天小剎要來介紹台中一日遊景點「光復新村」, ... (舊台中酒廠)、靜宜大學附近也都有分店,這裡有許多老闆自己釀的啤酒,一進來店員 ... 於 safood.tw -

#70.台中霧峰景點-光復新村半日遊,結合美景、藝術、美食

台中霧峰的光復新村是一座1950 年代的模範村莊,這個地方設有藝廊、裝置藝術、藝術家工作室及咖啡廳、下午茶等,不僅透露著懷舊眷村情的極致, ... 於 liz-chiang.com -

#71.台中霧峰景點 光復新村 老眷村文創聚落鄰近921地震教育 ...

台中霧峰景點▷ 光復新村▷ 老眷村文創聚落鄰近921地震教育園區光復新村美食、台中旅遊景點! · 泰安落羽松秘境▷ 后里泰安羽粼落羽松▷ 季節限定落羽松美景 ... 於 eeooa0314.pixnet.net -

#72.《台中景點》光復新村|霧峰老宿舍轉型成熟的文創聚落

緊鄰眷村的原流新創聚落可以一起逛,附近有921地震教育園區、霧峰農會酒莊、亞洲大學、霧峰林家花園等等都可以順便帶入行程。 光復新村 ... 於 omega.taipei -

#73.光復新村官網-在PTT/Dcard/Yahoo上推薦旅遊景點與熱門討論

2022光復新村官網討論推薦,在PTT/Dcard/Yahoo熱門推薦國內旅遊景點及推薦整理,與霧峰老街美食,霧峰美食, ... 出來以後可以走一小段路到附近的光復新村散步。 於 twtravel.gotokeyword.com -

#74.台中下午茶 魯西歐LUCEO CAFE 光復新村文青咖啡店網美網 ...

魯西歐咖啡位在台中霧峰光復新村裡,這兩三年吹起了一股眷村老宅風, ... 霧峰光復新村還有很多特色的店家可以逛逛,距離台中市區也不遠,加上這附近 ... 於 goldenmac.pixnet.net -

#75.台中霧峰【光復新村】,12間文創市集、小店、美食介紹

光復新村 |附近景點. 921地震教育園區. 地址:台中市霧峰區新生路192號開放時間:星期二~ ... 於 www.welcometw.com -

#76.台中霧峰景點美食32個|霧峰一日遊|20221219更新- 17旅行

△No.2 台中霧峰光復新村是婚紗、人像外拍的熱門地點,還有電視劇也曾來這邊 ... △No.4 台中霧峰有一處全台灣最小的米娃娃公園,就在落羽松秘境附近 ... 於 www.17travel.tw -

#77.台中景點》霧峰光復新村攻略,逛老宅文創聚落、假日市集

地址: 台中市霧峰區和平路1號 ; 主要逛的區域: 霧峰區新生路、民族路、民權路、和平路 ; 停車: 霧峰區信義路上路邊可停、也有免費停車場 ; 周邊景點: 921地震 ... 於 bobowin.blog -

#78.光復新村|霧峰祕密景點,婚紗取景超有Fu~懷舊復古LOOK!

原來被借去拍婚紗了,而且取景點的地點就在光復新村! ... 繼之前所分享的霧峰景點:921地震教育園區,這次分享附近的光復新村。 先來幫光復新村簡介 ... 於 www.fun-life.com.tw -

#79.台中霧峰光復新村的超夯排隊蔥油餅,每週只賣3天3小時完 ...

每到假日霧峰光復新村【眷村蔥油餅】客人都會自動報到排隊,即便是疫情爆發期間連光復新村觀光人潮都大減,但一到蔥油餅營業時間不知道哪吃現的人潮就 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#80.光复新村- 背包地图

出来以后可以走一小段路到附近的光复新村散步。 阅读全文 · 台中雾峰- 921 地震教育园区与光复新村 · dh21203 · 被感谢2次/ ... 於 www.bbkz.com -

#81.獨/台中光復新村今起國產署收回凌晨空屋燒毀里長籲勿再擺爛

王中興說,警消人員問他附近有沒有監視錄影,但光復新村久無人居住,僅在信義路有1支監視錄,其餘均無,加上都是空屋,守望相助隊又只巡守至凌晨零 ... 於 udn.com -

#82.台中霧峰文青景點-光復新村 - 米娜食宿記

築夢地點有西區的審計新村、霧峰的光復新村,還有潭子的摘星山莊,美食有新生路圓環旁市場牛肉麵、麵粉遇見水、眷春水果冰、貓叫村咖啡廳, ... 於 minalife.blog -

#83.日染樹梢|台中霧峰咖啡店甜點推薦~光復新村 - 貪吃巧達

到光復新村、亞洲大學附近千萬別錯過的質感甜點店~還可以沖洗底片、體驗復古大畫幅相機拍攝喔! 於 chiaoda.com -

#84.光復新村,從1950年來的青年文創基地,影劇取景美地 - 小布少爺

光復新村 整區面積多達9.8公頃,雖然規劃成店面經營跟文化參觀的區域只有少部分,但也足夠逛一整天了~從2009年遷村後已被指定為 ... 小布推薦附近住宿. 於 boo2k.com -

#85.光復新村- 背包地圖

出來以後可以走一小段路到附近的光復新村散步。 閱讀全文 · 台中霧峰- 921 地震教育園區與光復新村 · dh21203 · 被感謝2次/ ... 於 www.backpackers.com.tw -

#86.[台中霧峰].光復新村.九二一地震教育園區

自助旅行,自己就是導遊,也只能自艾自責了。 於是開車離開光復新村,路邊雖有小攤店,但天氣炎熱,最後還是選擇附近有冷氣的便利商店匆匆解決午餐 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#87.台中霧峰眷村古早味麵食 辦桌文化體驗光復新村排隊美食

我不推薦特地為了吃這一趟跑很遠喔~ 如果你不喜歡我就罪過了www,且這些平價美食有一個共通點,就是大部分都不接受訂位。如果有到附近在安排即可,快來看 ... 於 findinglina.com -

#88.台中市霧峰區-光復新村-老舊眷村新氣息(20200814) - 豪豪遊台灣

光復新村 ~老舊眷村新氣息光復新村其歷史可追溯到西元1950年代初期, ... 景點地址:臺中市霧峰區坑口里光復新村停車地址:若附近無車位可停台中市霧峰 ... 於 henrychen1974.pixnet.net -

#89.台中『光復新村美食餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記App

台中光復新村美食餐廳推薦,台中光復新村美食餐廳的最新食記、評價與網友經驗 ... 後來找了一間吃起來又覺得差強人意麵粉遇見水在我離開台中後搬到台中醫院附近了! 於 ifoodie.tw -

#90.活化霧峰光復新村李天生促早規劃 - 中華日報

記者黃俊昇/霧峰報導被列入台中市第一個文化景觀的霧峰光復新村, ... 會等局處集會研商,計劃朝向老人長照及附近大學教職員學生宿舍功能方向研議。 於 www.cdns.com.tw -

#91.台中旅遊米子泥研霧峰區光復新村。多肉控開喝!用雙手幫多肉 ...

米子泥研老闆是一位熱愛多肉的愛好者,喜歡多肉的妳來光復新村一定不能錯過這間店,這裡有滿滿的多肉植物,每一棵都是老闆細心栽培。 於 home800822.pixnet.net -

#92.霧峰光復新村|台中一日文青之旅,Show秀手創 - 窩客島

台中景點推薦|位處霧峰的光復新村,為早期台灣發展第一個新市鎮, ... 位處台中霧峰的光復新村的人文氣息加上特色小店真的很適合安排起來,附近還有 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#93.霧峰景點

光復新村. 地址:台中市霧峰區坑口里. 特色. 充滿了懷舊眷村情,值得讓人懷念. 非常適合拍照. 附近有許多小角落能讓無趣的老房子頓時變成一條回味的文青小旅行 ... 於 www.cyut.edu.tw -

#94.霧峰區> 小鎮漫遊 - 交通部觀光局

臺中市文化資產處光復新村. 國立自然科學博物館921地震教育園區. 霧峰林家花園. 臺灣五大家族之一,古蹟範圍包括下厝系統、頂厝系統以及萊園三大部份。 於 www.taiwan.net.tw -

#95.台中霧峰景點。光復新村– 走進老眷村感受慢步調

台中霧峰景點多相隔不遠,霧峰林家花園、九二一地震博物館、立法院議政博物館、亞洲大學都在附近,可與光復新村安排成一日遊。霧峰離台中市區有一段 ... 於 pengutravel.com -

#96.光復新村-周邊景點 - 臺中觀光旅遊網

光復新村 -周邊景點 · 國立自然科學博物館921地震教育園區. 516 公尺 · 霧峰.民生.故事館. 542 公尺 · 霧峰農會酒莊. 611 公尺 · 亞洲大學現代美術館. 806 公尺 · 亞洲大學. 於 travel.taichung.gov.tw -

#97.來到台中霧峰怎麼玩?2023霧峰一日遊推薦|親子/秘境/晚上景點

【台中霧峰景點】2023最強霧峰一日遊推薦|市定古蹟/美術館/光復新村還有在地人才知道的秘境 ... 台中火車站附近景點:一中街、科博館等文青最愛景點. 於 www.kkday.com -

#98.光復新村附近近亞洲大學「拾覺」超棒手搖杯! - Facebook

夏日最適合來杯冷飲,光復新村附近近亞洲大學「拾覺」超棒手搖杯! - at 光復新村GuangFu Village. WWW.ORANGE-DOG.COM. 【台中飲料美食】拾覺細做輕飲亞洲大學 光復 ... 於 www.facebook.com