光復新村活動的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦龔怡文,劉季宇,簡文郁,鍾立來,葉錦勳,張宜君,陳慈忻,陳淑惠,陳亮全,周偉賢,曾裕淇,林冠慧,林宗弘,林沛暘,邱聰智,李俊穎,寫的 巨震創生:九二一震災的風險分析與制度韌性 和陳翠萍,李元璋的 眷味正濃:新竹眷村裡的美味食光都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自國立臺灣大學出版中心 和臺灣樂屋文化協會所出版 。

中原大學 設計學博士學位學程 黃承令所指導 何黛雯的 文化資產空間敘事之研究 (2021),提出光復新村活動關鍵因素是什麼,來自於文化資產、空間敘事學、歷史場所、場所精神、空間意識、文化地理學、文化地理學。

而第二篇論文國立臺北大學 民俗藝術與文化資產研究所 邱淑宜所指導 羅美崴的 雙重身分下的眷村保存與活化-以桃園市馬祖新村為例 (2021),提出因為有 馬祖新村、眷村保存、文創園區、文創產業發展的重點而找出了 光復新村活動的解答。

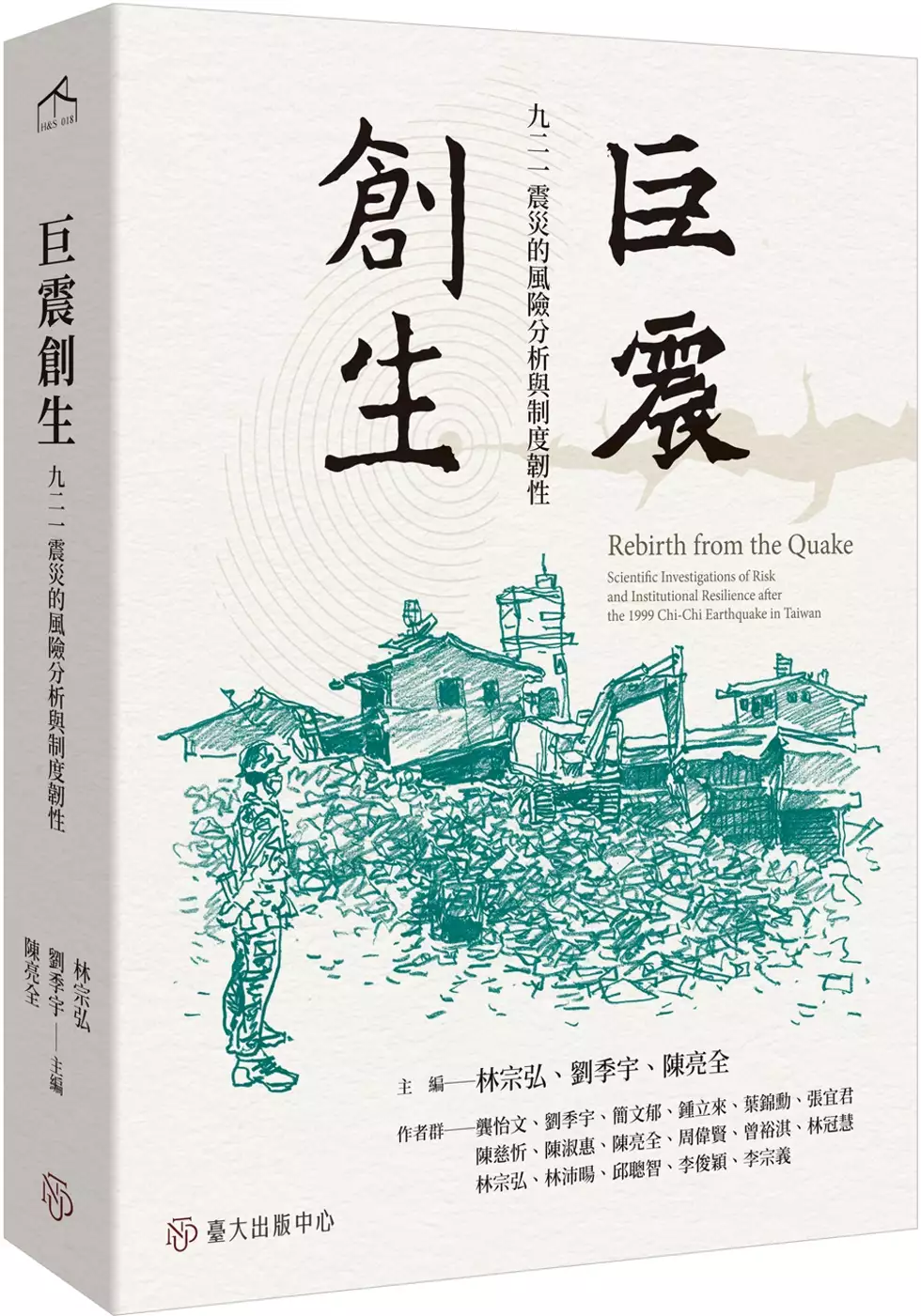

巨震創生:九二一震災的風險分析與制度韌性

為了解決光復新村活動 的問題,作者龔怡文,劉季宇,簡文郁,鍾立來,葉錦勳,張宜君,陳慈忻,陳淑惠,陳亮全,周偉賢,曾裕淇,林冠慧,林宗弘,林沛暘,邱聰智,李俊穎, 這樣論述:

九二一震災是臺灣災害科學發展與政策改革的里程碑,為什麼有些地方的災損較嚴重?為什麼有些受災社區能夠成功復興?本書為國家地震工程研究中心、中央研究院、國立臺灣大學與師範大學等學者合作的成果,回顧臺灣地震科學,特別是九二一地震之後的研究發展。 全書分為四個部分:第一部分為震災風險研究導論,介紹資料來源與研究方法;第二部分解構震前風險,介紹危害度、暴露度與脆弱度等概念與其對九二一震災的分析結果,提出「樞紐城鎮」(nexus township)的概念,認為介於都會區與麓山帶之間的中小型交通樞紐城鎮,是社會脆弱之所在。第三部分介紹韌性的概念、探討九二一震災後的房屋重建、社區

重建、校園重建以及心理重建;第四部分「面對下一場巨震」探討臺灣防救災制度變遷,並提供未來改革建議。巨災不僅留下傷痛,也帶來公民參與改革的機會之窗,這是臺灣民主對抗災害風險的「制度韌性」優勢。

光復新村活動進入發燒排行的影片

「光復新村」從 11/28~1/3 召喚了11隻怪獸要陪大家過聖誕,它們躲在村內的各角落等著大家去尋找,還有集點活動可以換怪獸筆或神秘小禮物,是個很棒的親子活動,另外本文也更新了「貓叫村、許愿、劉姐麻辣滷味」三間新食記,大家快一起來看看吧~

👉店家情報:https://safood.tw/guangfuvillage2

主持人:小剎、J女神、亞亞

剪輯:J女神

🔰 我們的美食旅遊網站:https://safood.tw/

🎬 訂閱頻道:https://pse.is/sezna

🆔 加LINE好友:http://pcse.pw/safood

🆕 粉絲專頁:https://www.facebook.com/seznablog

🤝合作邀約:https://safood.tw/u-must-know

📧 聯絡信箱:[email protected]

文化資產空間敘事之研究

為了解決光復新村活動 的問題,作者何黛雯 這樣論述:

本文探討台灣文化資產保存的價值如何被人們所理解,如何透過空間敘事的方法,作為意義的創造,進而成為理解文化資產的取徑。文化資產作為敘事的文本(text)或事件(event)的見證,事件往往發生於特定空間與時間之中,為歷史敘事中以空間作為敘事主體的方法取向,作為解釋或理解事件的特殊方式。歷史場所的整體性討論亦關乎保存價值特徵的詮釋與呈現,以及場所精神(Genius Loci)的意義述說。文化資產空間的敘事,以敘事視為詮釋的方法,作為一種行動或再現,意義透過主體意識的視域開展得以體會,而當主體意識進行敘事的表述,也如同濾鏡般的再現或詮釋所謂真實的探究。本文考察臺灣文化資產保存修復實務上,對於文化資

產所在的歷史場所的整體性與真實性保存觀念的時勢問題。在城市現代化過程的徵候,重新觀看文化資產空間作為社會產物以及使用價值,建構文化資產空間敘事的方法,透過以空間作為敘事主體的歷史書寫詮釋,以助於文化資產的理解與保存。而在文化資產敘事空間的設計與詮釋呈現,將論及如何透過空間的再現來創造意義,空間的敘事與空間的設計生產作為地方創造的方法。研究方法主要以文獻史料收集、實地田野觀察、測繪與深度口述歷史訪談以建構空間敘事文本內容,包括:實存空間敘事文本、歷史空間敘事文本、行動空間敘事文本,以及經驗空間敘事文本的建構,透過言談分析與敘事研究的方法進行空間敘事的工作,敘事也視為文化社會行動,主體經驗生產與自

我教習的過程。本研究建構文化資產空間敘事的方法學,包括:文化資產空間的敘事特徵與意義創造;文化資產敘事空間的設計與詮釋呈現;文化資產詮釋行動與地方創造,透過文獻理論評析到實務經驗的案例樣本研究,探討論述與實踐之間的困境與契機。研究結論:首先透過空間敘事研究多樣文本內容的研究,作為理解文化資產生命的取徑,強調歷史場所「存在」的重要,透過人地共生的關懷,文化資產保存的行動、參與、詮釋與實踐的過程,共譜文化資產空間的生命敘事。第二,強調在地參與的詮釋行動,開展以人為本的永續實踐,進而由物質性保存轉向文化社會理解,參與在地行動的強調,有助於文化價值與當代重新連結,以共創未來,以場域脈絡性的保存思維,落

實文化保存於民眾生活之中,亦為文化資產從再利用到再生活化的期待。第三,藉由空間敘事的詮釋行動,作為主體經驗生產與社會自我教習場域,經由社會力的啟動到再社會化的體現,透過文化資產價值特徵的指認與共同經驗的再生產,以再塑地方感,亦即經由再社會化過程,導引出文化資產對於城市公民的意義,並建構文化資產空間敘事作為中介文化空間治理分析模型與文化資產敘事空間設計的詮釋內容與方法架構。

眷味正濃:新竹眷村裡的美味食光

為了解決光復新村活動 的問題,作者陳翠萍,李元璋 這樣論述:

感謝「財團法人榮民榮眷基金會」與「臺灣樂屋文化協會」攜手合作 用最庶民的飲食文化封存眷村的記憶 臺灣街頭巷尾的庶民小吃、眷村家常料理是以飲食的面貌跨越政治型態的束縛,用氣味保存了文化。 現任退除役官兵輔導委員會副主委、榮民榮眷基金會董事長李文忠在本書序文表示,眷村味兒就是老兵的鄉愁、眷二代的念想,近年來隨著第一代榮民的快速凋零及臺灣各地眷村的拆除改建,本會正加速步伐搶救保存,故而有了與臺灣樂屋文化協會合作的契機,讓更多的榮民榮眷的故事,流傳於世。 鄭重邀請您在新冠疫情肆虐的2022,用行動支持臺灣樂屋文化協會出版的《眷味正濃:新竹眷村裡的美好食光》,進而走進新竹的眷

味小館、大口大口暢快朵頤那些眷村的老味道。 三碗主義、吃貨有理 王偉忠、李文忠、李俊賢、胡敏越、謝小韞、邱明琴、李元璋、陳翠萍聯合推薦新竹眷村留下來七十年的老味道……

雙重身分下的眷村保存與活化-以桃園市馬祖新村為例

為了解決光復新村活動 的問題,作者羅美崴 這樣論述:

馬祖新村做為桃園保存最完整的三大眷村之一,除了被國防部列冊為十三處眷村文化保存園區之一,也被桃園市文化局賦予了文創園區的身分,在同時具備兩種身分營運下的馬祖新村,除了需要進行眷村保存之外,也需要進行文創產業的發展,例如文創產業人才的培育。但筆者在進行初步田調時發現,馬祖新村在進行眷村保存以及文創發展皆有不足之處,因此透過參與式觀察、深度訪談以及文本分析,了解馬祖新村的眷村發展脈絡後,進一步探討馬祖新村進行眷村保存的方式,並分析文創產業在馬祖新村發展的政策、原因以及後續影響。最後發現不管是在眷村保存,或是文創產業的發展,並不是發展不足,以保存方面來說,因為每個人對眷村保存的定義不同,使得在看待

馬祖新村眷村保存方面可能會產生不足之處;而文創產業的發展則是因為對大眾沒有共鳴感,以及文化局與洄游創生在執行政策時需要更多的溝通空間。因為有了以上問題,才使得馬祖新村在雙重身分上看似皆發展的不足。