兆凌梁榮昌的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦趙晶寫的 三尺春秋:法史述繹集 和정세랑的 五十人:得到與失去,始終會成為一種平衡都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自元華文創股份有限公司 和臺灣商務所出版 。

國立政治大學 民族學系 林修澈所指導 周士煌的 台灣民族學的發展與意義 (2021),提出兆凌梁榮昌關鍵因素是什麼,來自於民族學、台灣民族學、台灣學、台灣國學、學術史。

而第二篇論文國防大學 中共軍事事務研究所 陳育正所指導 楊善普的 中共維和行動之研究1990-2021: 以海外利益概念檢視 (2021),提出因為有 維和行動、海外利益、國家形象的重點而找出了 兆凌梁榮昌的解答。

三尺春秋:法史述繹集

為了解決兆凌梁榮昌 的問題,作者趙晶 這樣論述:

本書以「法律史」為論域,以學術評論為體裁,除「序言」、「附錄」外,收錄二十篇文章,共分三編。 第一編「學術史述評」立足文獻(敦煌吐魯番法律文獻、《天聖令》、《至正條格》)、方法(歷史書寫、古文書學)與特定主題(公司形態),搜羅海內外相關研究業績,呈現研究演進,評析個中得失;第二編「學術書評」擇定七本專書,廣涉刑罰、法源、司法官群體、訴訟社會、法律知識傳播、區域社會等領域,呈現最新動態,積極尋求學術對話;第三編「讀書心得」以四本著作為楔子,延伸討論法史教科書編纂、教學課程設計、近代中日學者交流、法學經典重刊等話題,借鑒域外經驗,思考教學與研究的改進之策。

本書特色 立足法史領域,拓寬反思視野, 勾勒研究演進,反映學術前沿, 評析範式優劣,尋求理性對話。

台灣民族學的發展與意義

為了解決兆凌梁榮昌 的問題,作者周士煌 這樣論述:

民族學ethnology研究「民族ethnos,及附著於其身的文化」,台灣的民族學,研究對象是台灣諸民族/民族集團:原住民族、客家、Lán-lâng/Holo、外省人。其中,學科傳統領域研究的首為台灣原住民族,在政策的支持下,客家研究亦開始展現成果。原住民族研究和客家研究,已有整體性「知識體系」的建構。台灣其餘民族的學問,則以民俗學或地方學來表達,其體系尚待發展。作為近代學術的民族學,在台灣有其特別的歷史發展過程。由日本治理台灣時,為了施政所進行的大規模調查、與稍後的學術研究開始,累積成果。國民政府來台之後,以誌書的編寫及審查圈錮地方知識份子,確立「以本土為地方」,以台灣為學科的練習場,並橫

殖入文獻學研究的中國邊疆民族史。民主化之後,台灣主體性漸漸展現,本土研究開始興盛,教育系統與學術系統對台灣的觀點也開始正常化。對自身生活環境的興趣,則以「地方學」的樣態出現。台灣為一多民族的國家,清楚了解諸民族及其文化,為「屬族」的學問,以國家的文化主體性為學問的對象,可以稱為「台灣學」。台灣學為「屬國」的學問,為台灣的國學,其核心應該為台灣的民族學。台灣學或國學的發展,尚待觀察,但並非空想。

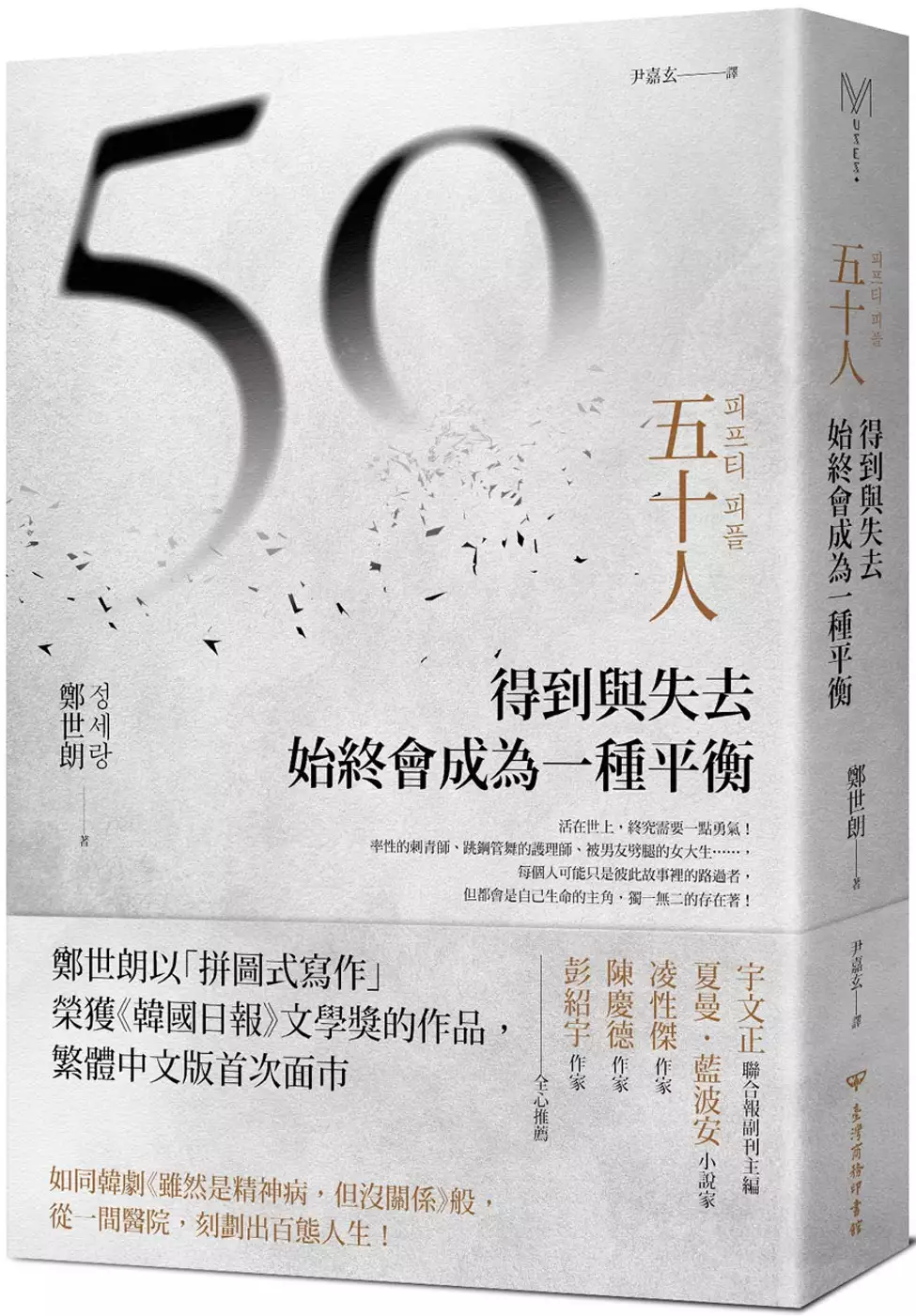

五十人:得到與失去,始終會成為一種平衡

為了解決兆凌梁榮昌 的問題,作者정세랑 這樣論述:

活在世上,終究需要一點勇氣! 如同韓劇《雖然是精神病,但沒關係》般, 從一間醫院,刻劃出百態人生! 率性的刺青師、跳鋼管舞的護理師、被男友劈腿的女大生……, 每個人可能只是彼此故事裡的路過者, 但都會是自己生命的主角,獨一無二的存在著! 韓國文學界具代表性的小說家鄭世朗最著名代表作, 窺看各種人生滋味與社會圖景,力道與話題十足。 本書如五十部微電影,藉一個個拼圖般的角色生命, 雕琢你我的故事。 .鄭世朗以拼圖式寫作的作品,榮獲《韓國日報》文學獎作品,繁體中文版首次面市。 .用再普遍不過的名字串聯,呈現韓國社會的真實面貌,真摯而深刻! .韓國小說

家、《保健教師安恩英》作者鄭世朗以細膩筆鋒的精彩代表作,讓你不只讀一次,更可以重複讀,從各個故事開始隨機讀…… 如同書名,本書是由約五十篇人物的生命故事所組成的長篇小說。全書圍繞在首都一家醫院附近,被慢慢連結在一起的一群人為軸心。在不同人物組成的人生百態,包含大韓民國日常的絕望與希望:對腎上腺素成癮的急診醫生、渴望老公擁抱的傷心妻子、目賭女兒慘死刀下的母親、開車撞傷老公的家政婦、在開刀房昏倒的外科醫師、充當醫院人肉沙包的保全、愛書成癡的女子、從鷹架上墜落的工頭……等,無論是受害者家屬、性別認同、墮胎與避孕問題、公安意外與自殺問題等,將近年韓國社會、人間實相,都在作品中鮮活地呈現。

一如拼圖總會碰上的最困難階段, 景物再模糊,再不容易的人事物,終究仍會找到對的位子。 每個生命都是如此獨特與唯一。 「我視你如桌上的拼圖般熟悉, 但願書中的人物至少有一人和你相像, 並替你發聲。」 ——鄭世朗 得獎紀錄 ‧作品榮獲「第五十回韓國日報文學獎」,該屆評審委員以「藉由強烈的可讀性與吸引力,重新喚醒社會連帶意識的作品」給予本書高度評價。 各方推薦 宇文正(聯合報副刊主編)、夏曼‧藍波安(小說家)、凌性傑(作家)、陳慶德(作家) 、彭紹宇(作家) 全心推薦 「《五十人》是眾生相,也是百工圖,看似各自獨立的篇章其實相互呼應。每一個生命,每一個名字

,從來不是孤立的存在。這本作品讓我看見眾生的病苦與死亡,以及生而為人的種種難題,並且在難題裡擁有自覓光芒的尊嚴。」——凌性傑(作家) 「鄭世朗以百人面孔、五十人的故事,橫縱勾勒出人世間的苦酸愛戀恨悲悅喜,推薦給想更加瞭解韓國、我們生活現況的朋友一讀。」——陳慶德(文化研究者,《他人即地獄》作者) 「圍繞在首都圈裡的某間醫院,宛如《三國誌》般內容豐富的小說。素材量龐大,不論是人物、題材、架構還是關鍵性的表現,都比其他小說多好幾倍。」——小說家裴明勳(배명훈)於Twitter力推

中共維和行動之研究1990-2021: 以海外利益概念檢視

為了解決兆凌梁榮昌 的問題,作者楊善普 這樣論述:

中共自1990年派遣軍事人員參與聯合國維和行動,自此開啟共軍執行維和工作的序幕,當時因天安門事件帶來的影響及國際情勢變化,帶來中共執政當局的挑戰,除了藉由參與國際組織來創造外在環境的安全態勢,亦是展現對參與國際制度態度最明顯的轉變,2000年過後,除了明顯擴展派遣部隊類型,也開始著手建設維和能力,同時間中共也在經濟上取得高度發展,而使國力提升,開始向國際擴展,因此也增加中共在海外的利益。海外利益攸關國家發展及執政延續,2020年底更是將海外利益維護寫入其《國防法》內,視為共軍責任與任務之一,基此,維和行動與海外利益在同時間增加,亦同時受到重視,但在中共現階段仍然係以營造負責任大國形象的目標,

維和部隊所扮演的角色與定位更顯得有所衝突,本文聚焦於中共維和行動與海外利益探討,並分析共軍能力建設在維和行動中特點與挑戰。