元根建築工房104的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦手嶋保寫的 住宅設計詳細圖集:手嶋保的「伊部之家」全設計圖面收錄/收錄了滿滿的珍貴設計細節 和日經建築的 解構!日本當代巨匠建築之美:設計的風景X窗際的想像,走訪五十座新時代名家話題之作都 可以從中找到所需的評價。

另外網站元根建築工房徵人啟事 - 國立成功大學建築學系也說明:校外活動. 元根建築工房徵人啟事. 日期: 2021-02-23. 發文: 陳少華. 規劃與設計學院. 701 台南市東區大學路一號06-2757575#54100 06-2747819 ...

這兩本書分別來自瑞昇 和山岳所出版 。

國立臺灣師範大學 藝術史研究所 蔡家丘所指導 葉思佑的 臺灣美術、設計與包浩斯的交會-以顏水龍的創作和教學為例 (2021),提出元根建築工房104關鍵因素是什麼,來自於顏水龍、包浩斯、美援、美術設計。

而第二篇論文國立臺灣大學 政治學研究所 蕭全政所指導 張志源的 臺灣社會住宅政策之政經分析,2010-2020 (2020),提出因為有 社會住宅、公共政策、偏差、偏差動員、政經分析的重點而找出了 元根建築工房104的解答。

最後網站「元根建築」找工作職缺|2023年7月 - 104人力銀行則補充:2023/7/12-41308 個工作機會|建設業務【龍瑩建設事業股份有限公司】、工務行政助理(南林科技園區)【璉嶸營造有限公司】、建築設計助理【元根建築工房股份有限 ...

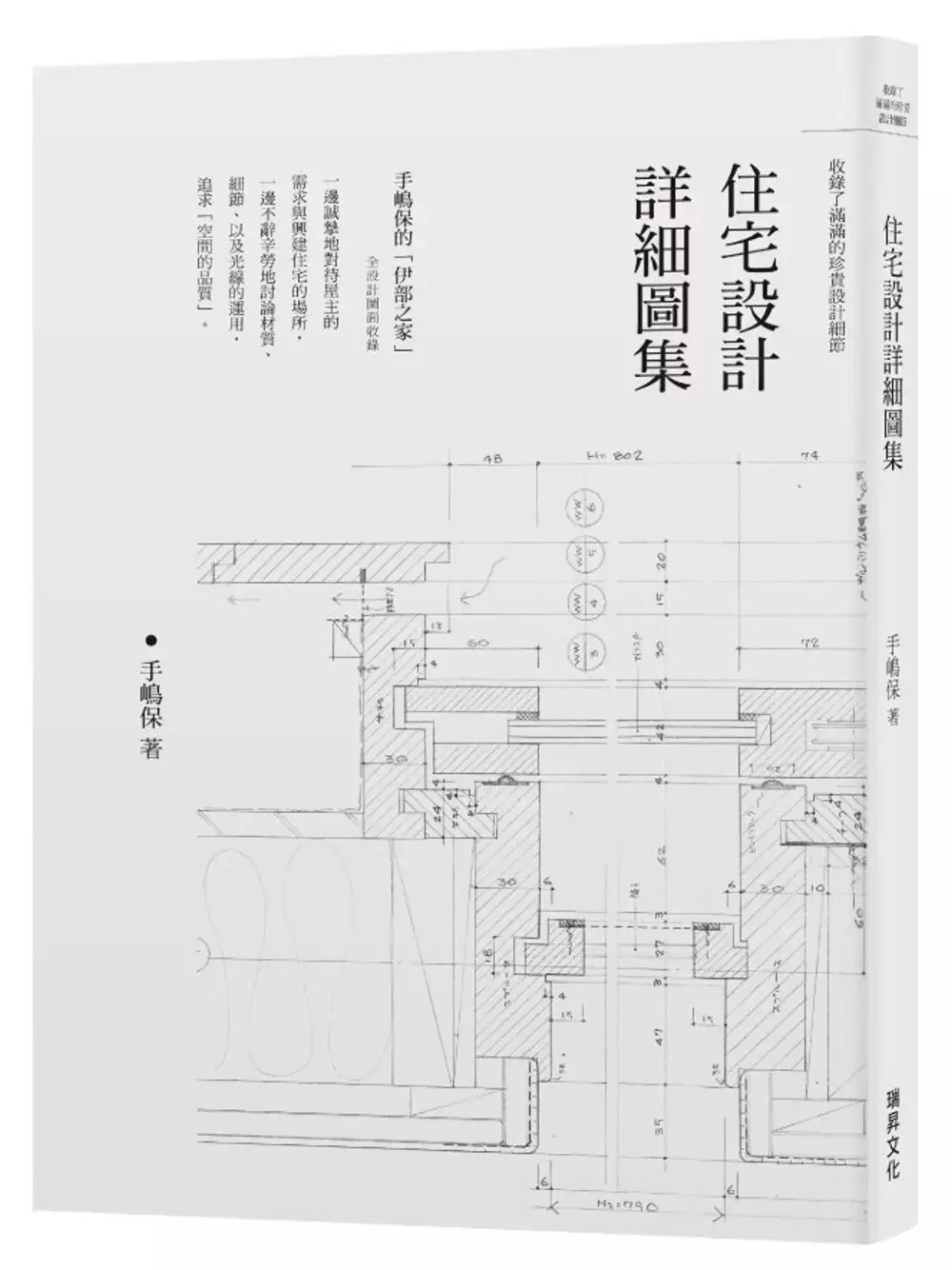

住宅設計詳細圖集:手嶋保的「伊部之家」全設計圖面收錄/收錄了滿滿的珍貴設計細節

為了解決元根建築工房104 的問題,作者手嶋保 這樣論述:

聆聽環境、場域、素材、委託人的聲音後 淬鍊凝聚而成的空間生活美學 設計者必須傾聽「土地」所發出的「訊息」。 住宅設計並非事先決定好的答案, 構思過程指的是,全心全意地發揮想像力,創造出新事物。 --手嶋保 ◆完整收錄日本建築師聯盟優秀獎建案「伊部之家」全設計圖面 ◆以作品實例,徹底解碼建築名家․手嶋保的設計思維 建築與空間設計並非僅是規劃者與執行者運用材料來建構成果這般如此單純的過程。同樣身為握有專業技術的人士,彼此在作品活性與美學層面的差距,往往來自於他們在思維上的不同。 從建築師手嶋保先生於書中所提到的下面這段話,淺顯易懂地向大家展現了他在空間規

劃上的想法與理念: 『無論是什麼樣的建地,都會有「適合建造的場所」。這指的就是,直接去感受「看不見的重心(聚集處)」。人們會自然地主動停留在該處,委身於此,並且適度地保護人們。 因此,我們首先要在該處設置寢室或客廳。一旦決定好棲身之處後,接著就要去思考所需的居住舒適度。這指的是,採光方式、通風方式,或是排水方式等理所當然的功能。然後,還要將其當成「能讓人每天安心生活的避難所」來整頓。 這種「對於住家感到滿意」的賦予感,是我們的祖先代代孜孜不倦地追求而獲得的普遍性價值,也是富裕的本質。也就是說,只要有人生活,就會有用來維持生活的家,而且住宅建築的設計,就是一種追求理想住宅型態的工作。

』 本書以手嶋保先生的獲獎作品「伊部之家」為主題。委託人及屋主伊勢崎晃一朗先生,本身是一名陶藝家。兩位同屬藝術領域,卻各在特定專業一展長才的人士,讓這個委託案變得並不只是單純的商業往來,而更像是兩名藝術家彼此溝通、請益、甚至切磋而成的聯名成果。 手嶋保先生以「貼近居住者立場」為出發點,在貫徹自身建築思維與設計理念的同時,亦能圓滿回應委託住戶對機能性、生活舒適、以及特殊背景等層面的期待。 透過本書收錄的「伊部之家」詳細圖集,我們可以在其中觀察到手嶋保先生在細節上的重視與堅持。亦能經由實景照片和設計圖稿的搭配呈現,理解各區塊空間結構與素材的運用,體認到創作者的人格特質,以及他對環

境、住戶、觀賞者等對象的訊息傳遞。 不僅能藉由實例的展現,觀摩名家建築的巧妙及趣味所在,也是陶冶性情,觸發創作感性的絕美媒介。 好評推薦 【名家眼中的手嶋保風格設計】 住宅當然不用說,我對於作為工作場所的陶藝工房,也有很強烈的想法。不過,大概是因為,我提出的幾乎都是感性的要求,所以我很有耐心地持續與對方商量,打探對方想法。我請手嶋先生觀看了家人的情況、製作陶器的態度,以及所有的陶藝製作階段,經過多次商量後,不知從何時開始,比起「設計師與屋主」的關係,我們的關係變得更像是「資深創作者與資淺創作者」,在「完成一件作品」方面,我覺得我們都更加看清了彼此的職責。 同時,在「完

成某件事」上,我也學到了很多。話雖如此,對於經驗不足的屋主來說,透過設計圖來掌握真實的空間還是很難。不久後,工程也開始進行,設計圖變得立體後,我才開始看出頭緒。手嶋先生所說的「光線、風土、工作時的樣貌」的確顯現在眼前,該說是「身體的感受」嗎? 不標新立異地「形成的」空間就在此處,在這個瞬間,我完全明白了過去反覆進行討論的所有意義。 在我的工作中,首先要從素材著手。以自己的方式讓土、水、木、火、風等元素成為夥伴,然後再以陶器歷史、社會為前提的情況下,相信每個「陶器」都會自主地發展。創作者本身也是素材(要素)之一,我認為在建築方面,這個道理也是相同的。--伊勢崎晃一朗(陶藝家.「伊部之家」屋

主) 手嶋先生並非鬧著玩地將奇特之物帶進環境中,而是先帶入「從歷史觀點來看,其性能是有保證的」這種司空見慣的形式後,再以「將其異化,使其產生內爆」為目標。也許我們可以將這種方法視為,讓「透過性能、成本、街景、傳統結構工法來引導出來的『型態』與『一般性』」脫臼,使空間位移。此時,作為目標的型態或形式愈是普通,這些目標經過異化後的樣貌就會變得更加顯眼。--高橋堅(建築師) 在手嶋先生的建築中,光線並非是用來點綴空間的要素。光線本身就是用來構成建築的素材。「伊部之家」這棟建築是由木材、石頭、混凝土,以及光線所構成。在構造上,讓人覺得宛如是光線在支撐建築似的。 照在工作室屋頂的光線,

被引向室內。光線透過反光板來不斷反射,進行擴散。接著,光線一邊折射,一邊在天花板上爬行,描繪出空間的輪廓,並透過引導,持續在室內擴散。 光線在室內舞動。反彈,接觸空氣,顫動,滲出。在厚重的陰影中,也有少許光線飄到了腳邊。光線大量照下,充滿室內。其姿態非常可愛。 手嶋先生的建築讓我了解到,光線在任何場所與任何瞬間,都是既獨特又寶貴的。 在這間工作室內被創作出來的是名為備前燒的陶器。備前燒是由此處的土壤所構成。同樣地,這間工作室應該也是由充滿此處的光線所構成的吧。手嶋先生所創造出來的空間,使無名的光線變得很特別。工作室內充滿了光線。此光線被賦予了「伊部」這個名字。--名為伊部的光

—西川公朗(攝影師) 首次造訪手嶋先生所設計的建築時,即使我詢問設計主題,對方卻回答「我很害羞,所以請不要問設計師本人」。那樣的回答應該也帶有「設計師看出發問者做的功課不夠多,所以要發問者自己去思考」的意思吧。不過,在同時,我也認為,設計師大概是想要避免「人們透過簡易的詞彙而太過簡單地理解自己的建築」吧。 這種慎重的態度也表現在手嶋先生自己的文章中。舉例來說,文章中說明了,在自己的建築中,「洋溢的氛圍」很重要,或者是,「住戶身心健全地生活」很重要。說到「不會妨礙建築本身力量的詞彙」的話,這種「保留了想像空間」的表達方式也許很適合。 我們可以隱約地發現其師傅吉村順三先生的存在。

吉村先生持續設計出「不說明太多,也不接納意見」的建築,給予人們「雖然使人內心感到激動,但也因為這股熱情而對發言感到猶豫」這種沉默的感動。我們要留意的是,將不仰賴言語視為觀看手嶋建築時的前提。--伏見唯(建築史學家.編輯)

臺灣美術、設計與包浩斯的交會-以顏水龍的創作和教學為例

為了解決元根建築工房104 的問題,作者葉思佑 這樣論述:

本研究以顏水龍(1903-1997)的創作與教學為例,從中考察其作品風格與教 育理念中吸收包浩斯元素與理念的過程。由於顏水龍個人的藝術學習歷程較為複 雜,地域上,觸及臺灣、日本,與法國;時間軸上,橫跨戰前的日治時期到戰後 臺灣,這期間臺灣的美術教育也產生轉變,從日治時期的圖案畫課程,僅以圖像 方法學為導向;到戰後專門美術科系的成立,以培育藝術家為導向,體現出臺灣 美術教育的流變。在 1950 年代美援的協助下,中國生產力中心以及臺灣手工業推廣中心等機 構成立後,諸多的外國學者專家前往臺灣,他們帶來美術設計、工業設計等新知, 促使藝術家開始注意到設計的重要性,與此同時,亦孕育著臺灣在 1960

年代, 設計科系的作興,以及相關刊物的出版。此階段可謂美術領域跨度到設計領域的 轉換期,基於這個轉換,筆者以包浩斯在臺灣的影響作為角度,進行探討,觀看 包浩斯在此時期與臺灣美術、設計的交會。其中,以顏水龍作為包浩斯的導入者之一,作為整個研究架構的核心,有別 於建築史,而是加入美術史的角度,整理包浩斯何時,且如何傳入臺灣,以及 1960 年代前後,臺灣的藝術界到設計界如何理解包浩斯,作為撰述脈絡。並透過戰後, 顏水龍作為畫家、廣告設計家、工藝家、教育家等多重身份,成為不可多得的人 才,原以純美術為目的而推廣手工藝之美的他,在戰後政策的驅動下,轉而推動 具有實業性的工藝品,此過程中,他應用包浩斯

的元素與理念,不僅在圖像作品 與產品製作中呈現,亦在課堂中教授包浩斯概念。從中可一探,顏水龍作為包浩 斯的傳布者,以及包浩斯理念在臺灣的實踐。

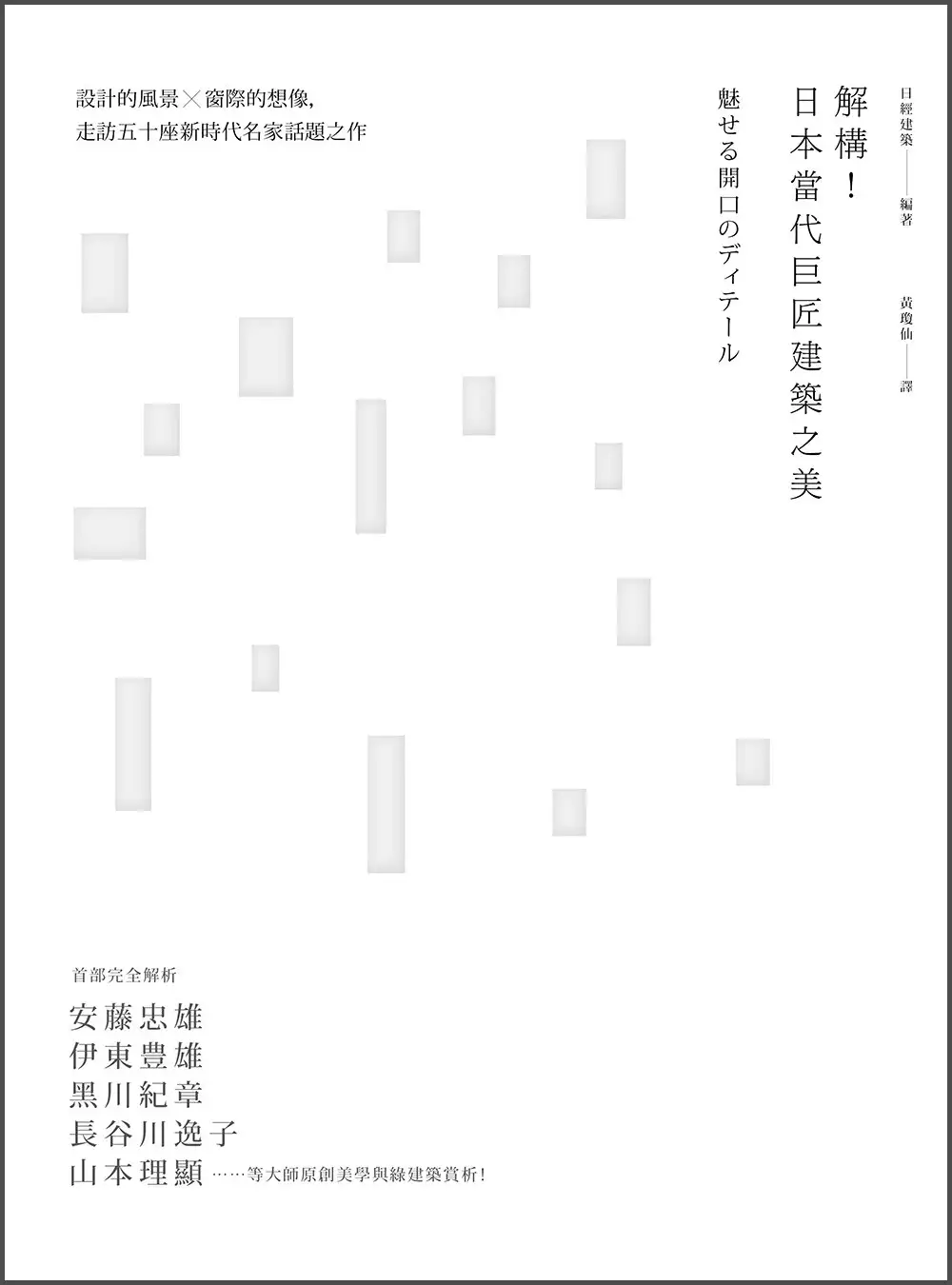

解構!日本當代巨匠建築之美:設計的風景X窗際的想像,走訪五十座新時代名家話題之作

為了解決元根建築工房104 的問題,作者日經建築 這樣論述:

日本話題建築意匠之美! 第一本解構安藤忠雄、伊東豊雄、黑川紀章、長谷川逸子、山本理顯等 活躍於當代建築舞台之巨匠的建築名作, 坂上之雲博物館、多摩美術大學圖書館、國立新美術館、瞑想森林等 50名作之窗際開口精采照片、詳細設計圖與關鍵字賞析, 更網羅了隔熱建築與利用自然風等綠建築範例,值得珍藏! 觀看一棟建築體時,你的目光會先落在哪裡?可曾一眼就看到「窗」?在當代巨匠大師的「心之眼」裡,它張揚表情,穿引呼吸,透映光源灑瀉舞影……因此無不精思擘畫,彷彿要盡顯世人——窗,其實就是建築的靈魂。 十位大師,十場馳騁窗際開口的無際想像,融入環境、設計和理念,邀

請你從建築家原創美學的視角,一一賞析日本當代建築的無窮魅力。 ●文字解說、詳細設計圖與精采照片,解析話題作品! 透過安藤忠雄、伊東豊雄等活躍於第一線的建築師群十件近作,解析開口部分的建築之美。 彩色照片和詳細圖面,讓你更清楚每個建案窗邊設計的精髓。為了落實嶄新的設計風格,處處可見大師們辛苦試驗的歷程。 ※安藤忠雄X坂上之雲博物館,象徵明治時期精神的鎧甲形玻璃牆 安藤忠雄:「我想將司馬先生在書中所描繪擁有自由之心,為了國家心甘情願奉獻出生命、充滿無限活力的明治時期日本人時代精神反映在建築物上。」 依循作家司馬遼於《坂上之雲》一書中所描繪,安藤忠雄將日本人時代精

神,反映於「坂上之雲博物館」。實體建築物外觀及斷面呈倒三角錐形,牆面朝外側傾斜5度的設計。安藤先生說明:「這樣的牆面設計應該能增強向心力。雖然空間給人不安定的感覺,但傾斜的牆面會給予新的支撐力道。」宛若以前日本民家掛滿鎧甲的板牆,完全展現設計大師期望的時代象徵。 ※伊東豊雄X瞑想森林,提高曲面屋頂的浮遊動感,景色一覽無遺的玻璃開口 伊東豊雄:「我想設計能與景觀合而為一,又能展現安詳靜謐感覺的空間」。 白色曲面屋頂以冰柱狀柱子為支撐,佇立於山腳與水池之間的腹地。這棟外觀會讓人誤以為是美術館的建築物,其實是岐阜縣各務原市墓地公園火葬場。 主要象徵在於由厚度20cm鐵筋混凝土

打造的自由曲面殼結構的屋頂。看似飄浮在空中的雲朵,也像是山稜線。視野無障礙的整面玻璃帷幕牆更襯托出曲面屋頂的特色,從外眺望時,完全感覺不到玻璃帷幕牆的存在,只看到浮遊飄動的屋頂曲線。而從室內往外看時,青山綠水的美景更是盡收眼底。景觀隨著四季推移而有所不同,完全顛覆人們對一般火葬場的印象。 ※黑川紀章X國立新美術館,利用蜿蜒曲面營造緊張感,設計聯結內外的領域空間 南面蜿蜒的玻璃帷幕牆,體現黑川紀章先生一貫主張的「共生思想」理念。 這座專門舉辦企畫展或公開展的美術館,館內沒有收藏品,以大曲面的玻璃帷幕牆和綠地廣場迎接每位入館的賓客。 為營造與矗立於天井的倒圓錐形構造物的距離

及空間的緊張感,修改了無數次才找到最適合的曲面角度。施工方面最大的重點,在於MARION鋼鐵的建法。透過結構解析,預估設置後的「承受量」。奉行嚴格且精準的管理,才能順利地依照圖面設計完成施工。 ●從關鍵字解讀當代巨匠建築開口部分! 分類介紹2005年以後完成、因特殊開口部分的設計而造成話題的建案。包含注入格子等和風圖案展現自我風格的設計;整面鋪上玻璃,讓建築物開口部分與外部空間一體化的設計;利用鐵骨構造的輕盈感,強調開口部分清新感的設計。包括三得利美術館、富士電視台灣岸攝影棚、古代出雲歷史博物館、白色教堂⋯⋯等十四座建築完整圖解。 ●專訪隈研吾、長谷川逸子及西澤大良,師法巨匠

自由使用各種透光、納光技術 利用遠光和近光的不同手法,展現獨特創意。除了常見的格柵設計,本單元網羅了各種透納光技巧及大師獨特觀點。包括空中教會、森林鄰居、知床斜里複合車站大樓等七座建築介紹。 隈研吾:「其實就算不透光,也能編織出『透光』感覺。」 長谷川逸子:「掌握不同時段的光線變化,也可以當成百葉窗或天花板的材料。」 西澤大良:「在引進柔和光線的同時,也顧慮到隔音性能及殘響時間。」 ●改變窗邊景觀X綠建築範例,絕妙好設計! 設計具開放感、氣氛佳的開口部分是永遠的追求主題。另一方面,在降低溫室效應氣體排放量呼聲日益高漲的當下,建築設計師勢必面對如何減輕空調負荷的課

題。從檢閱具話題性的大型辦公大樓、改變開口部的特殊設計找尋靈感,實際運用於住宅、旅館、車站等,打造創意非凡卻友善實用的建築實例。 本書特色: ※收錄當代巨匠名作,四個不同角度解析建築開口部設計! ※280幅精采照片與逾250幅設計詳圖,盡顯名家建築之大器與知性 ※專訪獲獎無數之建築家,師法自由光影的使用與理念 ※詳細解析建築美學,讓你用不一樣的角度旅遊日本! 誠摯推薦 張清華/九典聯合建築師事務所 主持建築師 陳楊文/零碳行動 執行長 傅銘傳 博士/國立台臺灣藝術大學視覺傳達設計學系 副教授兼系、所 主任 (依姓氏筆畫排列) 「將建築開窗,如混

屯開竅,帶來生活功能,也可能留下環境衝擊,如何平衡是建築設計者所面臨的挑戰。」──零碳行動 執行長/陳楊文

臺灣社會住宅政策之政經分析,2010-2020

為了解決元根建築工房104 的問題,作者張志源 這樣論述:

本研究從政治經濟分析角度,討論臺灣2010-2020年社會住宅政策因果脈絡,並結合社會住宅之建築計畫內容,分析社會住宅建築特色。 在社會住宅政策倡議與反對(2010-2011)階段,主要分析社會各界對社會住宅政策推動的正反意見,討論該政策出現歷程及政策倡議侷限在新北市及臺北市之原因,探討此階段馬英九總統的政治考量及社會住宅推動聯盟的倡議目的和內容。 在社會住宅政策執行停滯與變動(2012-2015)階段,主要分析中央政府原規劃社會住宅與合宜住宅並行,但因2014年桃園八德合宜住宅標案弊案而改變之原因,並探討此階段民間團體發動巢運,對社會住宅政策提出之觀點。由於此階段政策侷限在新北

市、臺北市、桃園市,故探討社會住宅推動聯盟、內政部、內政部營建署、臺北市政府、新北市政府、桃園市政府、三個直轄市的市長候選人及總統候選人對社會住宅政策之觀點。 在社會住宅政策創新與更新(2016-2020)階段,主要分析實現蔡英文總統宣示8年內興建20萬戶社會住宅,中央政府及地方政府提出的各類配套方案內容以及《住宅法》修訂及政策創新,探討此階段社會住宅推動聯盟、內政部及內政部營建署社會住宅政策觀點,分析各直轄市政府對於社會住宅政策的執行成果。 最後討論台灣社會住宅政策的特殊性,並提出社會住宅政策未來展望與建議。

想知道元根建築工房104更多一定要看下面主題

元根建築工房104的網路口碑排行榜

-

#1.元根建築工房

元根建築工房 ; 2021.03.26春季聚餐暨迎新歡 ; 2020.09.16樂林〈翠弄堂〉完工發表 ; 2020.09.09柏御衛廚演講-在光影之間,種下生活 ; 2020.08.04實習季節到啦 ; 2020.07.31演講 ... 於 www.yuanken.com -

#2.元根營造股份有限公司

元根 營造股份有限公司,統編:27893159,公司所在地:臺南市安平區世平路276號,代表人姓名:吳武易,董監事:吳武易,葉晃志,吳俊毅, ... 27381811, 元根建築工房股份有限公司 於 www.twincn.com -

#3.元根建築工房徵人啟事 - 國立成功大學建築學系

校外活動. 元根建築工房徵人啟事. 日期: 2021-02-23. 發文: 陳少華. 規劃與設計學院. 701 台南市東區大學路一號06-2757575#54100 06-2747819 ... 於 www.arch.ncku.edu.tw -

#4.「元根建築」找工作職缺|2023年7月 - 104人力銀行

2023/7/12-41308 個工作機會|建設業務【龍瑩建設事業股份有限公司】、工務行政助理(南林科技園區)【璉嶸營造有限公司】、建築設計助理【元根建築工房股份有限 ... 於 www.104.com.tw -

#5.刑事7人 - Wikipedia

『刑事7人』(けいじしちにん)は、2015年からテレビ朝日系「水曜21時」枠(水曜日21時 - 21時54分)で継続的に放送されている日本の刑事ドラマシリーズ。 於 ja.wikipedia.org -

#6.會員專區 - 東東餐飲企業

每1點紅利點數可抵用1元消費金額,恕不找零(當日消費點數須下次消費才能折抵)。 ※ 尊爵卡會員生日當月消費 ... 台南市國立成功大學校友會, 南臺科技大學, 元根建築工房. 於 www.dondom.com.tw -

#7.國立臺北科技大學EMBA第三期期刊

於課程強化上,增加業界名人. 講座,提供職場菁英有更多元的反思。在組. 織變革上,本校將成立EMBA校友會,整合. 工管、經管龐大校友群,同時串接北 ... 於 emba.ntut.edu.tw -

#8.元根建築工房徵才的推薦,PTT、MOBILE01和網路上有這些評價

現場工程師最新職缺. 104人力銀行元根建築工房股份有限公司台南市安平區月薪30,000~38,000元員工30人/ 建築工程業2022-07- ... 於 gadget.mediatagtw.com -

#9.「元根建築工房」找工作職缺|2023年7月 - 104人力銀行

2023/7/8-188 個工作機會|現場建築工程師(大台北地區)【台灣大林組營造股份有限公司】、木 ... 提供全台最多工作職缺及求職服務,更多「元根建築工房」工作職缺請上104。 於 www.104.com.tw -

#10.元根建築工房股份有限公司【公司簡介】104人力銀行

地址:彰化縣北斗鎮西德里公所街70號電話:04-8888538診療科別:牙科服務項目:門診診療,兒童牙齒預防保健,口腔黏膜檢查固定... 於 clinic.iwiki.tw -

#11.ことりっぷ 金沢: 能登・加賀温泉郷'23 - 第 150 頁 - Google 圖書結果

... ㄙㄚ 川町主計町【源法院卍高坂 P.27 2 用町老精中島大橋)上近江町 P.104 . ... 町福念寺卍近江町市場 보 中の橋卍名寺卯辰山工工房卯辰町卯辰山金沢森本心袋町金! 於 books.google.com.tw -

#12.美丽华百乐园(Zhongshan District) - 旅游景点点评 - Tripadvisor

104 台湾Zhongshan District台北市敬业三路20号. 全屏. 附近的最佳景点玩乐 ... 一鹭炭火烧鸟工房(大直店) ... 4.4 公里历史景点• 建筑物. 於 cn.tripadvisor.com -

#13.元根建築工房股份有限公司最新工作職缺1 筆- GOTHEJOB

現場工程師/工地主任. 104人力銀行 元根建築工房股份有限公司 台南市安平區 建築工程業 2022-12-03. 前一頁 下一頁. GOTHEJOB 簡單找工作. 一覽所有職缺· 最新工作職缺 ... 於 tw.gothejob.com -

#14.「元根營造股份有」找工作職缺-2023年5月|104人力銀行

2023/5/7-40352 個工作機會|工務助理【寬立堡營造股份有限公司】、會計助理【濟業營造工程股份有限公司】、採購部門專員: 建築估算與採購(因應2023 Q2 業績又創新高- ... 於 m.104.com.tw -

#15.「新竹縣峨眉鄉經濟振興計畫」委託專業服務案

十)農村再生整體發展計畫暨第一期(101 至104 年度) ... (1) 峨眉鄉圖書館位於峨眉國小內之二層樓建築物,每層約 ... 展為先、文化創造活化為根,朝向生態化、. 於 ntdc.sw168.info -

#16.離岸風力發電第二期計畫可行性研究

極開發之重點,行政院乃於104 年7 月2 日公佈「離岸風力發電規劃場址 ... 布之「建築物耐震設計規範」規定,作為液化分析依據,其液化潛. 於 www.taipower.com.tw -

#17.平面媒體設計研究室 - 崑山科技大學-視覺傳達設計系

(104級)王健宇、蔡育婷、陳奕辰、陳信心、鄭翔、步岳玲、謝佳芳。 ... 原住民海報創作競賽》以台灣原住民族常見於服飾、刺青建築及工藝文化等面向的各種圖紋作為主題, ... 於 www.vcd.ksu.edu.tw -

#18.徵才/招聘建築專業人才/學校招聘- 第2 頁- FAM TALK

徵才/招聘建築專業人才/學校招聘 ... 鍾昇遠建築師事務所徵才建築繪圖員、設計師工作地點:台東市新生路676號 ... 元根建築工房招募工作夥伴. 於 forgemind.net -

#19.建築設計助理|元根建築工房|台南市 - 104人力銀行

台南市安平區- 協助建築師與資深設計師完成各項建築圖說或模型表達,包括必要的敷地計畫/建築設計/結構...。薪資:月薪32000~36000元。職務類別:建築師、建築設計/ ... 於 www.104.com.tw -

#20.圖書-以索書號分 - 高雄市政府

104, 175.1 4344 2000, 禁色的春夢:性的解夢書, 蓋兒.迪蘭妮著/ 謝瑤玲譯 ... 484, 494.1 1043 2005 v.2, 舊針線‧新創意-布工房打造農村婦女新經濟, 王郁寧著, 婦權會 ... 於 orgws.kcg.gov.tw -

#21.一百零七年度年報 - 富邦金控

本行於104年5月21日獲新加坡金融管理局核准籌設新加坡分行,並於105年3 ... 與富邦育樂合作,由悍將棒球隊提供年度熱身賽的硬帽,藝術基金會邀請英國建築. 於 www.fubon.com -

#22.與「元根建築工房股份有限公司」相似的公司 - 104人力銀行

【相似公司】看過元根建築工房股份有限公司的求職者,同時也看過這些公司:聯合打開建築師事務所、穩搭搭Stable DADA•空間設計_穩搭搭空間設計有限公司、郭小琿建築師 ... 於 www.104.com.tw -

#23.國立雲林科技大學計畫主持:陳逸君專案助理 - 嘉義市政府

自日本大正元年(1912)阿里山森林鐵路全線通車後,讓木材的載運更為便 ... 建築群. 7 嘉義舊監獄. 2005 年. 國定古蹟. 建築. 8 北門驛與阿里山森林鐵道. 於 icmp-ws.chiayi.gov.tw -

#24.資深工程師/工地主任|元根建築工房 - 104人力銀行

台南市安平區- 住宅建築較其他各類型工程更為細膩,現場工程師自構造/設備/機能/美學/材料/成本等各個面向均需充分瞭...。薪資:月薪48000~60000元。 於 www.104.com.tw -

#25.精選企業會員專屬優惠!2020_Q4最低82折優惠專案精選企業名單

104 03717909 司法院. 1000 72108944 凱士士企業(股)公司 ... 1023 04147940 李祖原聯合建築師事務所 ... 1529 27381811 元根建築工房股份有限公司. 於 www.thsrc.com.tw -

#26.元根建築工房股份有限公司|徵才中 - 104人力銀行

創辦人吳武易於2004年在故鄉台南創設《元根建築工房》,便以「設計」連結「施工」的工房型態自許, ... 應徵元根建築工房股份有限公司工作,請上104人力銀行投遞履歷。 於 www.104.com.tw