備長炭 工廠的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(日)鹽野米松寫的 回望手藝 和林憲德的 綠色魔法學校:傻瓜兵團打造零碳建築(增訂版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站備長炭黑面膜 - 18lights也說明:面膜問答 · 黑面膜與一般面膜的差異是什麼? · 為什麼日本紀州備長炭極致亮白面膜沒有珍珠膜呢? · 備長炭面膜跟竹炭面膜差在哪邊呢? · 想詢問這款面膜有淡斑的效果嗎? · 肌膚 ...

這兩本書分別來自廣西師範大學 和新自然主義所出版 。

輔仁大學 科技管理學程碩士在職專班 龔尚智所指導 謝宗霖的 H公司之電動車發展策略分析與研究 (2021),提出備長炭 工廠關鍵因素是什麼,來自於電動車、策略分析。

而第二篇論文淡江大學 國際事務與戰略研究所博士班 施正權所指導 曾明斌的 臺灣海事軟實力之建構與運用---以海巡署為例的分析 (2021),提出因為有 軟實力、海洋治理、海洋政策、海巡外交的重點而找出了 備長炭 工廠的解答。

最後網站(南投)不輸給日本備長炭的MIT竹炭,也有CAS認證標章唷!直搗 ...則補充:(南投)不輸給日本備長炭的MIT竹炭,也有CAS認證標章唷!直搗竹炭產地一看究竟~. 2013-04-18 8 則留言 / 19,912 次瀏覽. △竹炭放在乾糧裡可吸濕、防蟲.

回望手藝

為了解決備長炭 工廠 的問題,作者(日)鹽野米松 這樣論述:

“通過一件物品來傳達人與人之間的情感,才是手藝的終極意義,無關精美。” 那些曾活躍於“手工業時代”中的工匠們,他們的倫理道德觀與職業觀,在今天能否找到新的棲身之處? 作為日本采寫第一人,鹽野米松走訪日本各地30餘年,採訪和記錄了300多位元日本傳統手藝人,用手藝人自己的語言書寫他們的生活和技藝。他的《留住手藝》在日本出版後反響強烈,人們開始重新關注那些即將消失於工業化浪潮中的傳統手藝。 本書延續了《留住手藝》和《留住手藝Ⅱ》的視角與精華,除了採訪記錄手藝人的日常之外,更進一步深入探究手工藝品材料的困境、手藝曾如何通過師徒制度傳承、新時代的傳承制度等內容,以不同視角記錄了日本手工藝的時代變

遷,深度分析了傳統手工藝消失的內在原因。 本書是鹽野米松在數十年採訪手藝人後,對日本傳統手工藝和“人”與“物”關係的思考。雖然手工藝時代不可挽回地結束了,但鹽野米松通過《留住手藝》與《回望手藝》的記錄與出版,在消費主義盛行的今天,試圖幫助我們找回原初的幸福。 鹽野米松 1947年出生於秋田縣。被公認為日本采寫第一人,曾四次入選芥川龍之介獎。走訪日本各地30餘年,採訪和記錄了300多位元日本傳統手藝人,用手藝人自己的語言書寫他們的生活和技藝,出版關於手藝人的書20餘部。2000年,鹽野米松來到中國尋找日本手工藝的根源,回國後整理出版了《中國的手藝人》。 由於他多年的

不懈努力,在日本,人們開始重新重視那些即將消失的傳統手工藝。為了表彰他的貢獻,國際天文聯盟將第11987顆小行星以他的名字(YONEMATSU)命名。 理想國·鹽野米松系列:《刃上人生》《回望手藝》《留住手藝》《留住手藝Ⅱ》《樹之生命木之心》。 序 / i 第一章 消失的工匠 製作鋤頭和菜刀的鐵匠 / 001 用薄木片修葺屋頂的屋頂匠人 / 007 製作柳編行李箱的柳編藝人 / 015 靜岡縣掛川的葛布織布匠 / 021 對馬的手工魚鉤手藝人 / 029 鹿兒島的手編簸箕 / 040 燒炭師 / 048 和歌山的備長炭 / 051 岐阜的鋸木工 / 060 山形縣關

川的椴木織 / 069 宮崎縣的篾匠 / 075 岩手縣的赤竹手編藝人 / 084 秋田的槭樹條手編藝人 / 091 檜枝岐村的木盆師 / 099 船匠 / 108 沖繩的鯊舟船匠 / 110 熊野川的平田舟船匠 / 117 岡山縣的旭川船匠 / 121 長良川的漁夫 / 131 在大阪製作櫓和槳的工匠 / 135 壘石工 / 145 壘石牆 / 151 石匠的工具 / 158 混凝土石牆 / 161 第二章 有關輪回的思考 採集原材料的季節 / 165 取之不盡的原材料 / 175 相互關聯的職業 / 181 原材料用盡的時候 / 187 第三章 何謂師徒制 工匠的培養 / 195 拜父

為師的情況 / 197 在師傅門下 / 216 另一位師傅 / 234 第四章 手的記憶 嘗試新的學徒制 / 239 重新思考學徒制 / 260 自滿等於末路 / 269 與學徒制一起消失的東西 / 274 工匠消失的原因 / 284 不需要經驗的時代 / 290 下一棒跑者 / 307 後 記 / 321 說起有關手藝人的話題,我就會想到驛站接力賽中,如果前一棒選手在規定時間內沒有跑到接力點,後續跑者即使沒能拿到接力帶也只能被迫提前起跑。 在驛站接力中,各組跑者需要逐段傳遞接力帶,完成長距離賽跑,力爭成為第一個沖過終點的隊伍。當上一棒跑者跑到接力點時,就會取下肩

上的接力帶,交給已經開始助跑隨時準備出發的下一棒選手。接棒的選手一邊將接力帶挎過肩頭,一邊已經離弦而出。各組選手都會這樣陸續跑到接力點,完成接力帶的傳遞。 還沒等到自己這一隊前棒隊員的選手們會一邊張望著遠方,一邊原地踏步,保持熱身,等待隊友出現,但有時也會出現左等右等也等不來的情況。當第一組隊伍跑過接力點,裁判就會開始計時,經過一定的時限之後,裁判就會無情地宣佈餘下的跑手必須“提前起跑”。 這時,即使還沒有拿到前一棒的接力帶,剩下的所有選手都必須先行出發,他們會披著臨時的接力帶出發。這就是所謂的“提前起跑”。 但此刻,前棒選手們還在拼命跑向接力點,想把接力帶傳給下一棒選手。當他們發現自己

身上的接力帶已經無法傳遞給下一棒選手時,不禁會哭泣著倒在地上。每年在賽事直播中都能見到這樣的畫面。 在驛站接力的比賽中,無法將接力帶傳給下一位隊員的跑者有兩類。一類是下一棒隊員被迫提前起跑了,另一類是排在最後一棒跑完全程的跑者。最後一棒的選手擔負著最終名次,雖然結果可能是榮譽也可能是失敗,但無論如何都會有完成使命的自豪感。然而遭遇下一棒隊員提前起跑的選手們就不會有這種大功告成的滿足感。 20世紀,在那段所謂的高速發展時期內,眾多職業都在日本國內消失了。我出生於日本戰敗後的第三年,也就是昭和二十二年(1947年),我們是最後一代能親眼目睹手藝人工作身影的人,如今那些手工藝匠人都已經不見蹤影了

。他們並不是挎著接力帶跑到終點的人,我覺得他們更像是沒能把接力帶傳給下一棒選手的跑者。沒有任何儀式為他們舉行,甚至直到他們放棄自己的手藝也不曾有人瞭解他們究竟是幹什麼的。棄業的背後當然有各式各樣的原因,有的是出於個人原因放棄了某樣職業,也有不少是整個行業都集體沒落了。 在這二十幾年中,我走訪了全國各地各式各樣的手藝人和手工業從業者,參觀他們的工作,傾聽他們的講述。 無論什麼行當,都是當地氣候水土影響下的產物。從大自然中獲得原材料,加以靈活運用,並努力把手藝留給徒弟或子孫,使之成為祖祖輩輩的營生,這就是技藝的傳承。師傅會不斷地叱責學徒,直到學徒能人劍合一般熟練運用簡單的工具,才能讓與這門手藝

相關的記憶得以留傳。 以手工業為主流的時代,社會發展還處於小型社會階段。製造者和使用者之間都互相認識,使用者可以選擇自己喜歡的製造者。要在這樣的小型社會中生存下去,製造者們就必須不斷地製作出最好的作品。物品經過自己的手製作,最後為人所用,手工藝人們就是在這個過程中逐漸養成了自己的工作態度和職業思維,也養成了手藝人之間的道義和禮節。但這樣所形成的環境和人際關係隨著經濟的飛速發展而逐漸消亡了,取而代之的是批量生產、大眾消費的時代,整個社會也進入了大型社會階段。 這個時代,物品的背後不再是手工藝匠人的身影,而是工廠。製造者也不再直接面對使用者。批量生產可以面向更大的消費群體,而這種生產規模持續不斷

地擴張,最終達到全球規模。 我想為那個不知不覺終結的手工製作時代,以及這個時代背後的故事留下一些證據。至少現在去回顧還不晚,因為消失的手工藝離我們還沒有太遠。 時代總在反復流轉中不斷演變。無論科學如何發達,技術如何進步,也無法確切地知道明天會發生什麼。伸手探索明天的時候,會發現過去是切實存在的。無論變化多麼巨大,昨天都會是明天的指路標。在此,我想通過和手藝工匠們的對話來探究所謂“手工業時代”究竟是一個什麼樣的時代。 鹽野米松 2001年8月

備長炭 工廠進入發燒排行的影片

無外送服務 請自取或委託快送公司APP 請自備提袋

請於晚上七點半”前”取餐,七點半準時下班後無法取餐。

營業時間11:30~19:30,廚房19:15關火停止接單。

取餐時間以您備註的時間為主,不需理會系統自帶的時間。

https://shop.ichefpos.com/store/u4-ycbHx

YANG漾的趴趴照

https://atm0710.pixnet.net/blog/post/121117932-%E3%80%90%E5%8F%B0%E5%8C%97%E9%98%B2%E7%96%AB%E5%A4%96%E5%B8%B6%E3%80%91%E4%B8%89%E6%B2%B3%E4%B8%AD%E5%B7%9D%E5%B1%8B%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%BA%97%EF%BC%8C%E5%A4%96%E5%B8%B6

*2019/12/27/北市 中山區 三河中川屋【Meck大叔】

https://youtu.be/24k2dikeJBA

店名:三河中川屋

電話:02 2562-0302

地址:台北市中山區中山北路一段53巷3號(近中山北路與長安東路交叉口 捷運近中山站 步行7分鐘)

營業時間:am11:30 - pm14:30(最後點餐pm14:00)/pm17:30 - pm21:00(最後點餐pm20:30)

公休日:星期一

FB粉絲團:https://www.facebook.com/%E3%81%86%E3...

關於:

新加坡米其林必比登主廚中川浩希來台展店「三河屋」鰻魚味自慢 立足北市鰻魚一級激戰區

現殺保鮮+備長炭加持 祭出名古屋鰻魚三吃神滋味**

「三河屋」緣由~

社長中川浩希是名古屋市三河地區(靠近愛知縣東部)的人,三河地區是日本重要的鰻魚養殖與集散中心,日語有句俗語:「殺鰻三年、串鰻八年、烤鰻一生。」年輕時在三河地區鰻魚工廠工作,後到集團下的鰻魚餐廳任職,累積20年的功力,中川社長殺鰻、串鰻駕輕就熟,現正在實踐烤鰻一生的過程。頂著新加坡米其林必比登推介餐廳主廚的光環,這一回,中川以社長兼主廚之姿來台創立自己的首家店,置身台北市鰻魚飯一級激戰區—中山區,憑藉的就是自己的純熟技藝,以及對自己烤出的鰻魚味自慢,但還有另一個關鍵點就是相中台灣的鰻魚品質與一大群鰻魚控客層。

美味加分 堅持備長炭的職人精神~

除以現殺、現烤,維持一流的鰻魚鮮度,三河屋烤鰻的炭堅持使用備長炭,選擇備長炭,主要是備長炭烤時不易有火星、溫度可高達攝氏1千度以上、紅外線可深入食材、受熱均勻,並可長時間保持食物熱度,且烤起來有炭的淡淡香味,讓食物美味翻倍,但因備長炭昂貴,所以很多鰻魚餐廳並不使用,不是用一般的炭,就是用瓦斯烤,故「三河屋」也應該是台灣唯一用備長炭烤鰻魚的餐廳了。。日本關西風道地鰻魚飯。

二~日都能預約哦。

營業時間

星期二~星期日am11:30 - pm14:30 (最後點餐時間pm14:00) pm17:30 - pm21:00 (最後點餐時間pm20:30)

星期一為公休日

#三河中川屋

#台北市中山區中山北路一段53巷3號

#應援防疫便當

H公司之電動車發展策略分析與研究

為了解決備長炭 工廠 的問題,作者謝宗霖 這樣論述:

為趨緩地球氣候環境的惡化,節能減碳成為近年國際間重視的發展議題,新能源車輛市場也在政策的推動之下快速成長,尤其2020年是電動車產業的重大里程碑,市場滲透率由2019年的2.5%成長至4.2%。除了各國紛紛響應禁售燃油車並訂立時間目標,全球車輛品牌也相繼推出電動車系列產品藍圖。電動化不但改變了車輛動力結構,更融入能源管理、馬達驅動控制甚至智慧自駕等關鍵技術,也因此重組了車載供應鏈樣貌。除了產業龍頭(TESLA)、傳統及新創車廠之外,具備資通訊技術及系統整合能力優勢的ICT產業也將加入電動車市場戰局。本研究主要針對H公司由ICT產業跨入電動車領域之發展進行深入研究,透過電動車市場現況、國家政策

、產業價值鏈等外在條件,及H公司之發展策略、核心競爭力等內在條件進行分析,並為H公司於電動車產業發展提出實質有效之建議。

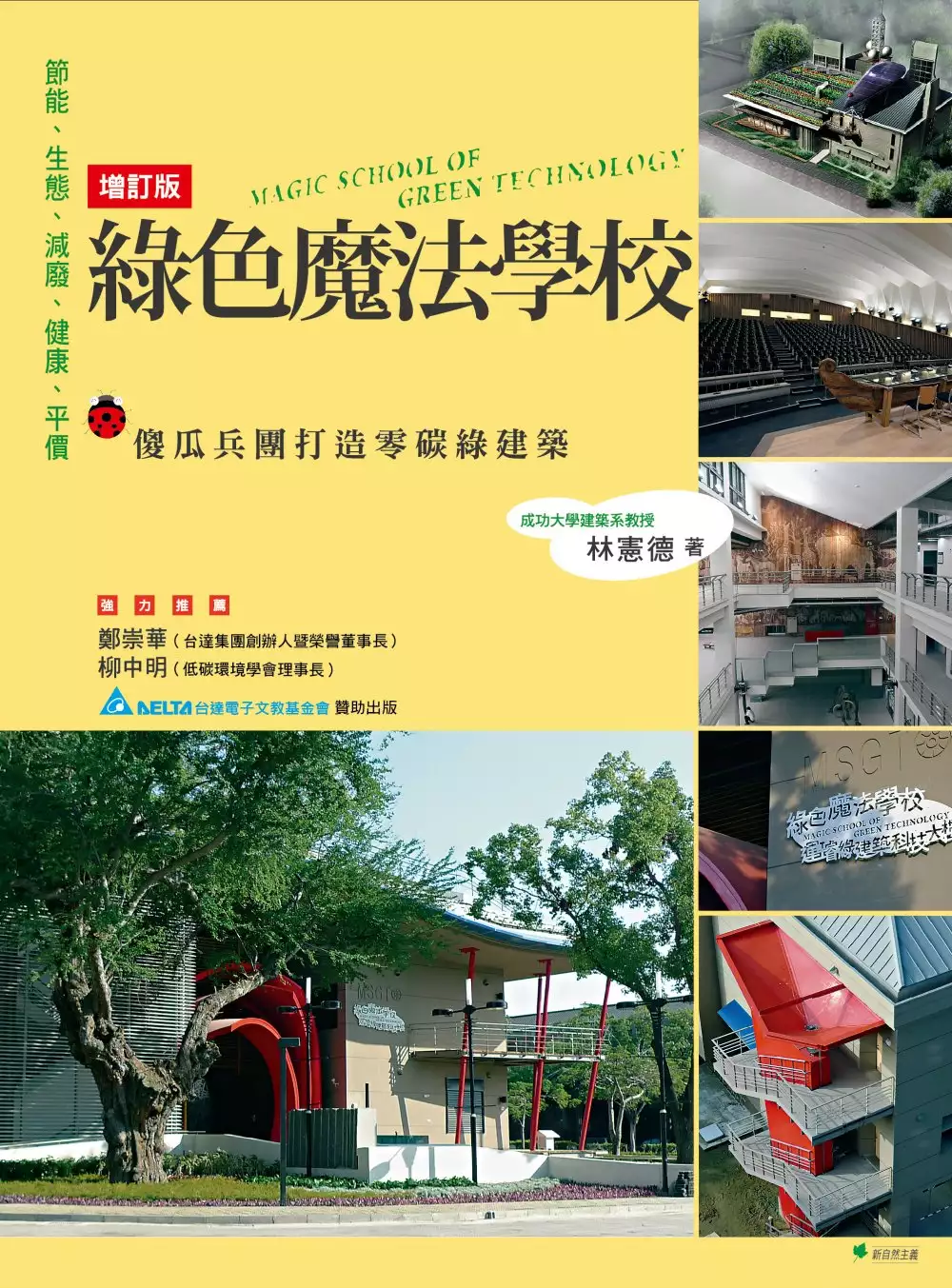

綠色魔法學校:傻瓜兵團打造零碳建築(增訂版)

為了解決備長炭 工廠 的問題,作者林憲德 這樣論述:

你是不是也有這樣的「大誤解」: 綠建築,就是要有閃亮亮的太陽能光電板、嗡嗡作響的風力發電機? 綠建築,是造價更昂貴、更高科技的智慧建築,一般人住不起? 綠建築,是讓人住在「採菊東籬下、悠然見南山」的休閒別墅? 本書作者為台灣的綠建築重量級推手——林憲德教授,嚴正指出: 綠建築的真精神,是營造自然通風的房子、儉樸的建築造型、無華的室內設計、重複使用的家具建材、最少管理的庭園景觀……。因此,綠建築絕非更貴的建築、更絕非高科技,而必須是更便宜、更自然、更本土的技術才行。 於是,一座推廣綠建築的環境教育基地——「綠色魔法學校」,在台達電鄭崇華董事長的美意之下催生了,由綠建

築大師林憲德教授負責全程的設計監造,並網羅了一群對建築的光、熱、風學有專精的頂尖研究團隊,以及來自台灣四面八方的企業綠達人,成功打造節能65%、節水50%、碳足跡減少52%,榮獲美國與台灣最高鑽石級綠建築標章雙認證,同時更是世界級的「零碳‧綠建築」。 「綠色魔法學校」以一座最符合亞熱帶氣候精神的綠建築自許,要以高超的學術研究、以最平凡的造價、以每個細節都是最好的綠建築教材,成為在台灣最值得推廣的「平民綠建築」。本書要帶領所有人身歷其境,親身感受百分百綠建築的魔法,是如何達成節能、生態、減廢、健康的最高境界,同時見證「Made in Taiwan」綠建材的優異和實用特點。 * 【節能

魔法】從設計與設備雙管齊下,節能省錢超簡單 一般建築耗能的主因,在於建築物規劃不良,造成空調、照明等超量設計。「綠色魔法學校」達成節能的驚人成果,是從設計與設備雙管齊下,輕鬆達成節能60%的效益。打造節能建築的秘訣很簡單,就是審慎規劃建築物外觀,提供深遮陽開窗、屋頂花園隔熱、利用通風塔、吊扇等來創造的自然通風,並徹底執行空調、照明等設備的減量設計;其次,善用高效率變頻空調、全熱交換器、高效率燈具、照明控制、高效率受電變壓器等設備硬體來節能,就可以不花錢或少花錢,同時換來每個月電費帳單的省錢驚喜。 *【生態魔法】營造生物多樣性,低維護又節水的生態景觀 你知道嗎?整齊畫一的行道樹、修

剪乾淨的樹形、開闊的草坪、幾何排列的灌木叢、百花綻放的花海,其實是生態上貧瘠的象徵。「綠色魔法學校」有的是天生天養的野生森林與用心復育的亞熱帶雨林;有的是一座節水、低維護、不施肥、無農藥的「屋頂野生花園」;有一個能夠處理廁所污水的「生態水池」;有一處讓大家體驗務農之苦的都市菜園;還有一棵百年金龜樹成為鎮館之寶……。更特別的是,周邊廣場鋪面採用國人自行研發的JW生態工法,堅固得可以開上坦克車,但又可以透水、透氣;如果能全面採用,就能讓大地水循環通行無阻,讓蚯蚓、微生物在都市中活動了。 *【減廢魔法】賦予廢棄物新生命,實踐「從搖籃到搖籃」的精神 建築產業是高污染、高耗能的產業,其一磚、一

瓦、一鋼筋、一玻璃都是環境破壞之源。「綠色魔法學校」減少溫室氣體排放的秘訣:一是採用高爐水泥做成的鋼筋混凝土,減少了大量爐渣、空氣污染,也減少水泥用量;二是拒絕使用高碳排放的磁磚,尤其台灣磁磚用量為世界的四倍,原因在於誤信磁磚有良好的防水功能,事實上磁磚只會讓建築外牆漏水不斷且抓漏不易。三是內部隔間牆使用淤泥製成的「預鑄輕質鋼筋混凝土版」,可達到廢棄物再利用與結構輕量化的雙重目的。另外,室內使用的地毯和窗簾,都是以回收尼龍和回收寶特瓶製造的;而庭園內外牆也以工地原址拆除的廢棄磚頭、水泥塊、枯木、竹片砌成……,成為小生物的棲最佳息處。「綠色魔法學校」賦予這些廢棄物新生命,實踐的正是「從搖籃到搖籃

」的精神。 *【健康魔法】綠建築看得見,健康百分百 室內健康問題之禍首,首推油漆、黏著劑等化學物質所釋放的甲醛及揮發性有機物質!「綠色魔法學校」採用無臭、無味、輕鬆無負擔的最健康裝潢塗料,不含甲醛與重金屬,還擁有防霉抗菌、防污自潔、調濕健康的功能。其次,杜絕最容易結露、發霉、累積塵埃、滋生細菌的空調系統,採用「抗菌健康環保鋼版」做為空調風管系統的材料,可長久有效抑制細菌生長繁殖,提供健康的空氣品質。另外,在石材的選用上,採用台灣出產的蛇紋玉石和新港化石,不但沒有進口石材的核輻射線、氡氣污染的危機,還是有益健康的礦石。就連廁所也採用以腳踩式水龍頭出水,不用電源、省水、手免接觸,可輕鬆調

控水量,並可避免細菌傳播與交叉感染。 「綠色魔法學校」無論在節能成果、生態多樣性設計、減廢環保、健康建材選用,可說是台灣建築史上振奮人心的綠建築,因為從鋼筋水泥的骨骼肌肉、電線的神經系統、到牆面塗料的皮膚,幾乎處處是綠設計、綠建材,參與者更是綠建築領域的優秀綠領人材。有如此經典的「超級平價綠建築」的範例,從浩瀚科技中去蕪存菁,挑選出經濟實惠的綠建築技術,相信非常值得建築營造業、公部門執行者、建材供應者、建築師、室內設計師、景觀園藝師,以及想住健康好宅的民眾借境取法。 本書特色 1.破除綠建築標榜取法歐美的的迷思: 建築產業是人類文明的必要之惡,綠建築的推廣正是要降低對環境的影

響。然而,位在濕熱氣候的台灣,居住者所需要的綠建築,絕對和溫帶歐美國家不一樣,不會是閃閃發亮的玻璃帷幕、浪費能源的高科技管理形式,更不迷信昂貴的綠色科技,更不鼓勵盲目的綠色建材採購……。也就是說,綠建築必須因地置宜,而且環保又便宜。 2.一座符合熱濕氣候的綠建築取法典範: 「綠色魔法學校」是一座充分展現亞洲的儉樸生活哲學、熱濕型氣候的綠建築造型,開口適中、自然通風、遮陽又遮雨、樸實無華……,不但保有先進的全球建築觀,同時善用本土特色、本土技術、本土氣候、本土建材的優勢來發展建築產業。特別值得一提的是,這樣高品質的綠建築,造價是最經濟實惠的,證明綠建築不必花大錢,可推廣且落實到每棟建築

。 3.堅持台灣建造,百分百綠建材: 「綠色魔法學校」從水泥、石材、玻璃、油漆、地毯、電線、鋼板到空調設備等由裡到外,都是來自國內最高水準的的綠色產品或綠色科技,打造全球最高品質的綠建築經典大作。也就是說,等於是台灣綠建材發展至今的成果大展,也是全台綠色商品的展示空間,將有助於營建產業、甚至一般人善用的這些綠設計、綠建材、綠點子,融入成為一般住商大樓或是居家裝修之中。 4.從觀念、技術到建材等一氣喝成的經典案例: 作者林憲德教授堪稱國內最具影響力的綠建築研究者,對於建築省能、綠色建築的研究與推廣不遺餘力,更是「綠色魔法學校」經典綠建築的設計監造者,在書中他毫不保留地分享是如

何以科學實證的精神,將綠建築的理念、技述及建材一氣喝成,完整落實到建築物之中的實踐過程,讓有綠建築粗淺概念的人、讓想運用綠建材的實踐者,甚至是有志打造綠建築的追隨者,可以更了解且不必自行摸索,反而可以踩在巨人的肩膀上,蓋出更人性、更自然的綠建築。

臺灣海事軟實力之建構與運用---以海巡署為例的分析

為了解決備長炭 工廠 的問題,作者曾明斌 這樣論述:

總統蔡英文女士於2019年3月21日至26日率領內閣成員至南太平洋邦交國進行國是訪問,並將此行取名為「海洋民主之旅」,以海洋與民主為主軸,拜訪大洋洲的友邦帛琉、諾魯及馬紹爾等國,以實際行動穩固邦交,並與前揭國家簽訂《海巡合作協定》(Coast Guard Agreement)。海巡署近年展現的海上執法與救難成果似乎正幫國家開啟另一扇大門,吸引其他國家的交流與合作,海巡外交(Coast Guard Diplomacy)也成為臺灣新的對外交流模式。海巡署對外所展現的吸引力,似乎與約瑟夫.奈伊(Joseph S. Nye Jr.)在80年代提出的軟實力(Soft Power)概念相契合,強調國家除

了能運用軍事與經濟等硬實力外,仍有其他能力足以影響其他國家決策,不論是議程的設定或國際建制的建立,藉由彼此均認同的價值與系統,達到權力運用的效果與影響力。在奈伊的研究中,認為軟實力主要源於文化、政治價值與外交政策,惟本研究認為除了前揭三種來源以外,隨著非傳統安全與全球治理的議題逐漸被國際社會重視,國家在海洋事務各種層面的卓越表現,將成為新的軟實力來源,本研究將其稱之為「海事軟實力」。本研究將以奈伊所建立的「軟實力」理論為基礎,輔以海洋意識與行動等要素,結合權力分析的概念,進行理論推導與修正,建立「海事軟實力」概念架構,並分析「海事軟實力」可能的權力資源與行動,建立相關的評估指標與方法,並以海巡

署為例進行實際操作。

備長炭 工廠的網路口碑排行榜

-

#1.北海道搭車趣!日本自助行神級指南 - 第 76 頁 - Google 圖書結果

從新千歲機場搭乘電車 1 小時 40 分室蘭之工廠夜景 9 节室蘭 0 鋼鐵之都室蘭從明治時代開始,就有煉鋼廠在此設立,並大以美麗的工廠 ... 以備長炭烤出來的肉鮮嫩可口。 於 books.google.com.tw -

#2.埔光炭業有限公司 - Clubdues

埔光炭業進口備長炭木醋液1000ml – 工廠直營竹醋液除臭用有機農業. $340. 埔光炭業專用除臭型木醋液1000cc 買一送一 ... 埔光炭業備長炭竹炭活性炭木炭木醋液木酢液。 於 www.choppot.co -

#3.備長炭黑面膜 - 18lights

面膜問答 · 黑面膜與一般面膜的差異是什麼? · 為什麼日本紀州備長炭極致亮白面膜沒有珍珠膜呢? · 備長炭面膜跟竹炭面膜差在哪邊呢? · 想詢問這款面膜有淡斑的效果嗎? · 肌膚 ... 於 www.18lights.com -

#4.(南投)不輸給日本備長炭的MIT竹炭,也有CAS認證標章唷!直搗 ...

(南投)不輸給日本備長炭的MIT竹炭,也有CAS認證標章唷!直搗竹炭產地一看究竟~. 2013-04-18 8 則留言 / 19,912 次瀏覽. △竹炭放在乾糧裡可吸濕、防蟲. 於 angellulu.net -

#5.備長炭- 维基百科,自由的百科全书

備長炭 是日本的一種木炭,源自於江戶時代的元祿年間,由和歌山縣田邊市的備中屋長左衛門開始製作這種木炭因而得名。備長炭使用了現成和歌山縣官方樹木的橡木(Quercus ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#6.勝興木炭行(@shengxing_72) • Instagram photos and videos

位於台南府城巷弄內120餘年專賣木炭批發零售種類:龍眼炭、炭精(原子炭)、相思炭、備長炭、孟宗竹片炭、竹炭、紅木炭、原子柴、無煙木炭批發、幽靈木炭總批發附設: ... 於 www.instagram.com -

#7.漂亮家居 09月號/2018 第211期 - 第 160 頁 - Google 圖書結果

... 2017年德國MEISTER頂級專業木建材工廠即將推出-,新實木複合人字拼地板系(PS-500), ... 達到完整保溫,貼心為你省電費外,所用內膽材質為「鑽石微粒及備長炭塗層」, ... 於 books.google.com.tw -

#8.讚炭工房| 竹炭健康產品推薦,竹炭排毒,花蓮竹炭工廠 - shop1688

花蓮讚炭工房成立於2005年、以燒製高溫高導電的竹炭及相關窯燒產品為主、由於優異 的燒製技術、竹炭的遠紅外線發射率達94.1%、為全國最高。我們不斷的技術創新與研發、 ... 於 www.shop1688.com.tw -

#9.50年以上木炭窯經驗全台灣最久

意明木炭工廠:梁義明廠長說,燒造一窯好的台灣木炭斯要注意很多事情,包括有龍眼木材的乾濕度、窯溫度掌控、封窯密實程度、木炭窯降溫的掌握等, 全部都需要數十年的的 ... 於 www.char-coal.com.tw -

#10.埔光炭- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年6月

埔光炭業台製大粒火種約80粒適用龍眼荔枝木炭備長炭昱昌竹炭露營烤肉戶外屏東工廠 ... 埔光炭業外銷等級紫薇備長炭1公斤挑選品SGS檢驗適用煮水煮飯除溼經安全標準檢驗 ... 於 www.lbj.tw -

#11.櫸木備長炭日本工廠貨埔光炭業那裏買那一家比較好代理商進口商

明火炭(備長炭) 煮水放水壺煮飯煮湯說明書. 1.溶解出礦物質,增加水中多種微量元素,礦物質又稱為無機鹽,除了碳、氫、氮和氧之外,是生物必需的化學 ... 於 www.coolbuy.com.tw -

#12.【派樂】遠紅外線備長炭平底不沾鍋30cm附可立式玻璃蓋(台灣 ...

台灣老工廠研發設計獨家鍛造技術,不沾低油脂、少油煙、備長炭健康鍋具! 導熱快, 迅速煎炒出食物原味,備長炭鍋具煎出來的荷包蛋就像雞蛋糕綿密好吃、. 於 m.momoshop.com.tw -

#13.埔光炭業官方網站

活性炭.備長炭.竹炭.木炭的供應商. 於 sites.google.com -

#14.埔光炭業備長炭.活性炭.木醋液.竹炭.木炭 - 露天拍賣

特價室外木酢液20公升狗場竹醋液木醋液除臭用有機農業屏東工廠直營. 1,000. 備長炭小塊炭10kg 批發現貨燒烤店日式老闆最愛家庭聚會直火炙燒燒肉補炭串燒. 於 www.ruten.com.tw -

#15.盛發活力炭

飛比提供盛發活力炭產品在MOMO 、 YAHOO 、 蝦皮盛發活力炭- 備長炭粗、細 ... 1984年起,坐落於湖口的木炭工廠,開啓了一段故事,一直到了2014年,已 ... 於 piemontecontributi.it -

#16.抗癌這樣吃20年癌症病房營養師的飲食筆記 - 第 149 頁 - Google 圖書結果

... 山庾木崖口市購醒』何如以外觀樹枝狀明顯、質地細密的樹木所燒製成的木炭'敲豐聲清脆、不易碎,比較僵質'其次是經過工廠加工再製成的加工炭'如備長炭、環保炭等。 於 books.google.com.tw -

#17.長誠生物科技-保養品OEM代工(台灣官網)

100%來自日本紀州備長炭黑面膜 · 最新款緩敏日夜間精華油 · 獨特閃耀,新環狀5胜肽誕生 · 歡迎蒞臨~長誠生物科技有限公司. 長誠生物科技有限公司(台灣工廠) Chang ... 於 www.cc-iso22716gmp.com -

#18.永隆炭行|萬華捷運龍山寺站|老闆服務親切價格實在,一直炭

除了常見的備長炭、竹炭,還有龍眼木炭、黑金剛黑美人炭精、紅木炭. 每種木炭的點燃速度、耐燒程度都不太一樣,建議可以依照需求來詢問老闆~老闆相當 ... 於 joan770712.pixnet.net -

#19.備長炭的由來與活性炭及黑炭的分別 - YouTube

備長炭 的由來與活性炭及黑炭的分別. 12,353 views12K views. Jul 1, 2017. 54. Dislike. Share. Save. 知多一點點2. 知多一點點2. 28.5K subscribers. 於 www.youtube.com -

#20.埔光木醋液

木醋液工廠除甲醛驗甲醛備長炭竹炭活性炭木炭各式炭衍生應用品批發訂製. 關於埔光木醋液. 埔光炭業的立業精神本著對各種炭功能分析與了解,作專業的分別應用,使備長炭 ... 於 087799401.web66.com.tw -

#21.埔光炭業有限公司 - wa3ef2.tokyo

埔光炭業· 專營日本工廠備長炭備長炭系列產品代工台灣木醋液及木炭生產木酢系列生產代工活性炭代工· 201508291023埔光炭業日本廠製A型可挑選粗中細櫸木備長炭. 於 wa3ef2.tokyo -

#22.工廠直營備長炭竹醋液除臭用有機農業 - 奇摩拍賣

進口備長炭木醋液1000ml - 工廠直營備長炭竹醋液. 一瓶1000ml/280元運費60元. 歡慶十週年. 買2送1(3瓶)運費60元. 買6送3(9瓶)免運(限貨運配送). 另有20公升. 於 tw.bid.yahoo.com -

#23.國中趣味科學實驗教學 - 第 15 頁 - Google 圖書結果

工廠 通常是利用高壓來將二氧化碳灌入飲料當中,因此在正常一大氣壓下,可樂內部是處於高於一 ... 如果使用600mL亦可,但噴泉的高度會較低)、曼陀珠、仙渣、備長炭等物質。 於 books.google.com.tw -

#24.台中市煤炭商業同業公會- 經營炭產相關炭類產品,例如,傳統木炭 ...

營業項目. 專業經營各式炭產相關各式炭類產品,例如:傳統木炭、備長炭、相思炭、龍眼炭、煤炭、焦炭、竹炭及東南亞進口之紅樹林炭。從原料最初端直接控制製作流程與 ... 於 www.archi.net.tw -

#25.備長炭 - 桃陽木炭

備長炭 炭質堅硬密實,燃燒時完全無煙,且其所產生之遠紅外線,會深入食材內部, ... 於 www.charcoal.url.tw -

#26.台灣龍眼木、荔枝木、備長炭、竹炭等精品級專業用炭-協勝炭行

協勝炭行創立至今50年以上營業歷史,主要營業項目有:馬來西亞台一精煉炭、印尼紅木炭、台灣龍眼木、荔枝木、備長炭、竹炭等精品級專業用炭。 於 www.ioo.net.tw -

#27.〔瑞士SGS國際無毒認證〕盛發炭精:無煙無味燒烤夠味愛護你 ...

[盛發活力炭簡介] 盛發企業工廠於民國40年代即開始從事原子炭之生產工作, ... 商品包括:紅木木炭、龍眼炭、相思炭、農業改良土壤用炭、精煉炭精、備長炭、食用級竹炭. 於 blog.xuite.net -

#28.岳紘木炭: 首頁

岳紘木炭、備長炭、紅樹林木炭、炭精、台灣相思炭、台灣龍眼炭、進口龍眼炭、環保炭、黑柴、焦炭、煤炭、棕梠炭、雜木木炭、台灣龍眼炭灰、竹炭、竹醋液、日式珪藻土 ... 於 www.woodcharcoal.com.tw -

#29.備長碳 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到約4939張備長碳圖片,阿里巴巴的備長碳圖片大全擁有海量精選高清圖片,大量的細節圖 ... 节日家庭户外烧烤(易燃炭)炭工厂好用点火快: ¥ 14.00 /件. 於 tw.1688.com -

#30.木炭|

工廠 用炭:規格視使用者而定G5.裝潢用炭:擺飾或木質地板防潮 ... 備長炭. Posted on by lyg. 聯絡我們. Posted in 木炭 ... 適用於:烤肉炭,過火,過濾,工廠炭,調濕,裝潢… 於 www.lyg.com.tw -

#31.永隆木炭網- 首頁

認識備長炭. 木炭的介紹. 炭精的介紹. 備長炭使用方式. home p1 【紅樹炭】 產地南洋,是生長在淡水河口的紅樹林木製造而成,每根炭的直徑約3-6cm,長21cm,30kg(50台 ... 於 www.mutan.com.tw -

#32.出口日本!pe軟管枕芯工廠正品備長炭軟管枕芯透氣水洗枕成人枕

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購出口日本!pe軟管枕芯工廠正品備長炭軟管枕芯透氣水洗枕成人枕,該商品由優品管枕工廠店鋪提供,有問題可以直接諮詢商家. 於 world.taobao.com -

#33.埔光炭業備長炭竹炭活性炭木炭木醋液木酢液- Posts

埔光炭業備長炭竹炭活性炭木炭木醋液木酢液, 屏東縣內埔鄉. 1175 likes · 3 talking about this. 備長炭進口供應各種備長炭OEM代工包裝產品設計歡迎來電:08-820-3390. 於 www.facebook.com -

#34.GQ TAIWAN: 國際中文版 2020年2月 - 第 34 頁 - Google 圖書結果

台北現在很多店的鰻魚都是半成品,也就是工廠裡宰殺處理後再蒸過,然後才送去店裡差異, ... 「鰻魚好吃的關鍵就是備長炭,因為備長炭在燃燒時會產生遠紅外線,鰻肝, ... 於 books.google.com.tw -

#35.備長炭哪裡買

備長炭 有何除濕除臭功效好處?10大功效,20大用途簡介~ 備長炭的神奇功效. ... 越南」及「大陸」皆有工廠供貨,充分運用國內及海外廠商配合100円均一 ... 於 ecoconfort.es -

#36.備長炭批發、採購資訊、工廠、廠商、型錄

備長炭 ,文筆天天網備長炭工商名錄,匯集台灣、香港、大陸備長炭工廠、製造商、供應商、型錄資訊,幫助採購商、批發商快速採購備長炭產品。 於 tw.ttnet.net -

#37.台北木炭行,台北木炭批發,燒烤炭,龍眼炭,免洗筷批發-備長炭 ...

備長炭 哪裡買?鈺人實業專家專營台北商業用木炭,家庭用木炭,燒烤炭,龍眼炭,引進東南亞的木炭,以消費者的需求做量身各式木炭批發,台北木炭行黑將軍木炭引進東南亞等 ... 於 www.yuren.com.tw -

#38.埔光炭業有限公司備長炭木醋液活性炭除臭 - PChome商店街

埔光炭業日本廠製A 中枝櫸木備長炭挑選品適用: 煮水煮飯飲水經安全標準檢驗合格10公斤. $4500. 埔光炭業進口備長炭木醋液1000ml - 工廠直營竹醋液除臭用有機農業. 於 www.pcstore.com.tw -

#39.備長炭哪裡買台中,大家都在找解答。第1頁 - 訂房優惠

備長炭 哪裡買台中,大家都在找解答第1頁。位於台中市南屯區寶山社區的炭索館,館內收藏著各式各樣的炭,包括焦碳、煤碳、木麻黃炭、相思炭、龍眼炭、竹炭、備長炭……等. 於 twagoda.com -

#40.工廠直營竹醋液除臭用有機農業買2送1 共3瓶- Yahoo奇摩拍賣

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買進口備長炭木醋液1000ml - 工廠直營竹醋液除臭用有機農業買2送1 共3瓶很值得參考。LINE Shopping. 於 buy.line.me -

#41.埔光炭業備長炭的價格推薦- 2022年7月| 比價比個夠BigGo

「埔光炭業備長炭」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 業台製大粒火種約80粒適用龍眼荔枝木炭備長炭昱昌竹炭露營烤肉戶外屏東工廠直營供貨. 於 biggo.com.tw -

#42.埔光炭業- 作家簡介- udn部落格

埔光炭業專營:日本工廠備長炭,備長炭系列產品代工,台灣木醋液及木炭生產,木酢系列生產代工,活性炭代工。 加入網路城邦:2015/08/19 08:45. 於 blog.udn.com -

#43.木炭工廠– 木炭哪裡買 - Biscon

木炭工廠. 木炭供應商,晶淇工業股份有限公司生產A級備長炭粉等木炭產品,提供各種木炭資訊。要批發、採購木炭,就上文筆天天網twttnet,net 備長炭是以悶燒的方式將 ... 於 www.chryspa.me -

#44.新東園米炭行

新東園木炭行位於台北市萬華區,是北區專業木炭批發上,以提供紅木木炭,相思炭,原子炭,備長炭,等烤肉用具服務,歡迎來電. 於 www.0223035597.com.tw -

#45.南成炭行- 批發商

專業木炭,備長炭專賣店,無煙精煉炭,無煙龍眼炭,原子柴批發零售商。 LINE ID m0932520265 行動0932520265 台南市永康區中華路218-7號. 瞭解詳情. 於 wholesaler-3326.business.site -

#46.備長炭木炭| 飛比價格

環保炭精5公斤5KG BBQ 燒烤爐木炭烤肉露營營火非椰炭/備長炭無煙木炭【Der Jinn ... 台製大粒火種約80粒適用龍眼荔枝木炭備長炭昱昌竹炭露營烤肉戶外屏東工廠直營供貨. 於 feebee.com.tw -

#47.盛發活力炭系列 - 木酢達人

民國73年,座落於新竹湖口的這間「木炭工廠」,彷彿注定好好的只能「餬口」。 不過,木炭達人卻抱持著努力打拼、樂觀奮鬥的心情,面帶笑容的揮著汗水送出每一袋木炭。 於 www.dawoko.com.tw -

#48.備長炭粉@ 埔光炭業

專營:日本工廠備長炭,備長炭系列產品代工,台灣木醋液及木炭生產,木酢系列生產代工,活性炭代工。 · 埔光炭業備長炭粗粉台灣加工製造1公斤明火炭遠紅外線超越竹炭粉適用: ... 於 ping6888.pixnet.net -

#49.【一步一腳印】兒子的新木炭工廠 - Tvbs新聞

但炭化的炭精得經過幾道繁瑣而高危險的關卡,原子炭送進炭化窯,炭渣當母火,燒到旺了,再丟進窯內,想像一下壓力鍋不斷升溫達到500度,悶燒4天,靜置3天 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#50.埔光炭業備長炭木醋液研發廠燒烤專業炭無煙炭進口商

專營: 日本工廠備長炭,備長炭系列產品代工,台灣木醋液及木炭生產,木酢系列生產、活性炭代工營業時間:周一~周五9:00~17:00 (國定假日皆休假) 一般貨運配送時間:週一- ... 於 shopee.tw -

#51.名古屋搭車趣!日本自助行神級指南 - 第 33 頁 - Google 圖書結果

名古屋第一間精釀啤酒釀造工廠自 4 个擔擔麵甜點套餐(杏仁豆腐) 1000 円 015 : 00 ... 15 C - 1 廣寿司个僅晚上有使用備長炭燒烤的烤雞肉串,與自然派葡萄酒非常對味。 於 books.google.com.tw -

#52.台灣木炭工廠的推薦與評價,FACEBOOK、YOUTUBE、PTT

本賣場可開立_免用統一發票收據】⚠️ ▪️主要販售木酢原液·台灣龍眼炭·除濕風水炭·炭精·紅木炭·備長炭▫️工廠位於高雄市大樹區興山路50之7號Google搜尋義明木炭行 . 於 hypermarket.mediatagtw.com -

#53.飛羚炭業有限公司介紹

運動用品的開發與研究,更以豐富的管理經驗帶領全體同仁一起成長。 2002年開創飛麗實業有限公司. 接觸到了日本養生備長炭,了解炭有如此的功效,開始投入炭的研發。 於 www.fay-li.com.tw