保鏢電影韓國的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦莫言MoYan寫的 2012諾貝爾獎得主莫言長篇代表作:《生死疲勞》《檀香刑》《蛙》《食草家族》(全新珍藏版一套四本) 和亞凱迪.奧卓夫斯基的 製造俄羅斯:從戈巴契夫到普丁,近代俄羅斯國家轉型與發展歷程都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自麥田 和馬可孛羅所出版 。

2012諾貝爾獎得主莫言長篇代表作:《生死疲勞》《檀香刑》《蛙》《食草家族》(全新珍藏版一套四本)

為了解決保鏢電影韓國 的問題,作者莫言MoYan 這樣論述:

2012諾貝爾文學獎得主──莫言 最重要的長篇代表作《生死疲勞》《檀香刑》《蛙》《食草家族》 「莫言將夢幻寫實主義與民間故事、歷史和當代社會合而為一。」──諾貝爾獎委員會 The Nobel Prize in Literature 2012 was awarded to Mo Yan "who with hallucinatory realism merges folk tales, history and the contemporary". / 《生死疲勞》 透過六世輪迴的生命之眼,講述五十年土地情感。 佛說:「生死疲勞,從貪欲起,少欲無為,身心自在。」 這是一部關於鄉土中國當代史

的大敘述。小說以一位土地改革時期被槍斃的地主,不斷經歷著六道輪迴的轉世,由此觀看中國農村土地的變革。 《生死疲勞》敘述了一九五○年到二○○○年中國農村五十年的歷史,圍繞土地這個沉重的話題,莫言闡釋了農民與土地的種種關係,並透過生死輪迴的藝術圖像,展示了新中國成立以來中國農民的生活和他們頑強、樂觀、堅韌的精神。 在這部大敍述裡,有家族的仇恨,有情欲的糾葛,有驚人的貧困和匱乏帶來的焦慮,有狂熱的理想國追求的幻滅和失落,有新的市場化之下鄉土中國的新希望、困擾和挑戰…… 這是一部向中國古典小說和民間敍事致敬的重要著作。莫言以「章回體」的形式,將六道輪迴這一東方意象融涵在全書的字裡行間,寫出了中國農民對

生命無比執著的頌歌和悲歌。全書將中國人龐雜喧譁的苦難經驗化為純美準確的詩篇,莊嚴而寧靜,祥和而自然。 / 《檀香刑》 「檀香刑」是一道駭人聽聞的酷刑,也是一齣精采紛呈的華麗大戲。 這是一個由施刑者、受刑者及觀看者三方組成的驚悚戲碼,這一場彷如巴赫汀式嘉年華的脫序演出,展示了人們對權力宰制的不安與反抗。 這部小說是一個獨特的文本。這是一部戲劇化的小說,或者說是一個小說化的戲劇。我們人類,既是酷刑的執行者,也是酷刑的觀賞者,更是酷刑的忍受者。只有知道人在特殊境遇下會變得多麼殘酷,只有知道人心是多麼複雜,人才可能警惕他人和自我警戒。我期望著在未來的社會裡,人人具有寬容精神,個個心存慈悲情懷,但這一

切,必以知道人類曾經犯過的罪惡為前提。 ──莫言 《檀香刑》以清末德人修建膠濟鐵路,義和拳亂起,八國聯軍兵臨京城的動盪山東為背景,莫言有聲有色地描述了一段民間以傳誦、歌詠方式記憶的傳奇歷史。 在這部結構精巧、具民間戲曲獨特語言美感的作品中,莫言真實地再現了清末山東半島發生的民間反殖民事件。以及這個事件中,帶頭反抗的民間藝人如何被病態的施以酷刑的悲慘遭遇,充滿反思與寓意。 / 《蛙》 第一部關注「現代中國60年生育歷史」,直視中國現實與人性議題。 計畫生育毫無疑問是中國幾十年來的大事件和熱點問題,牽扯到千家萬戶,許多人的命運…… 我的

《蛙》,通過描述姑姑的一生,既展示了幾十年來的鄉村生育史,又毫不避諱地揭露了當下中國生育問題上的混亂景象。直面社會敏感問題是我寫作以來的一貫堅持,因為文學的精魂還是要關注人的問題,關注人的痛苦,人的命運。而敏感問題,總是能最集中地表現出人的本性。當然,寫敏感問題需要勇氣,需要技巧,但更需要的是一個作家的良心。 ──莫言 擅長說故事的莫言,在以高密東北鄉為主題書寫的一系列小說後,推出更發人深省、還不曾有中國作家敢於踫觸的「中國計畫生育」議題。對於這項影響中國六十多年的基本國策,莫言的《蛙》可謂別具開拓意義。 全書由

四封長信和一部話劇構成。以主角蝌蚪和日本作家杉谷義人感人的通信為經,以鄉村女醫生姑姑驚心動魄的一生為緯;穿插以人體器官為嬰孩命名的風俗、童年啃煤炭的飢餓經驗、為了傳宗接代暗地尋得代理孕母的無奈情事……,諸多荒謬的情節交織出高密東北鄉的變遷與其絕世風土民情。 《蛙》以一個鄉村女醫生波瀾壯濶的一生,反思中國六十年計畫生育史,傳達對生命強烈的人道關懷,呈現知識分子靈魂深處的矛盾與傷痛,完整展現莫言小說之豐富與奧義。 / 《食草家族》 肆意揮灑奇崛想像力、將荒誕魔幻發展到極致的作品。 瘋狂與理智掙扎的記錄。本書除了是一部家族的歷史,也是一個作家的精神歷史。 這本書是我於一九八七至一九八九年間陸續完

成的。書中表達了我渴望通過吃草淨化靈魂的強烈願望,表達了我對大自然的敬畏與膜拜,表達了我對蹼膜的恐懼,表達了我對性愛與暴力的看法,表達了我對傳說和神話的理解,當然也表達了我的愛與恨,袒露了我的靈魂,醜的和美的,光明的和陰晦的…… ──莫言 《食草家族》是莫言肆意揮灑奇崛想像力的長篇小說,堪稱華語文學中將荒誕夢幻發展到極致的作品;全書透過六個荒誕又密切關聯的夢境,表達出莫言對高密東北鄉食草家族的想像與嚮往。 莫言認為最原始的人類應該是食草動物,據說食草家族的人單純善良又美好,他們由於每天

吃草,牙齒特別白,嘴裡常帶一股草的清香……;他們只是吃草,對於自然沒有過高的要求,沒有太大的野心,遇到天災會寄託於神的庇佑,但是也會靠自己的力量去面對……;但他們也會有恐懼、暴力、復仇與醜陋的欲望……。 小說以高密東北鄉為背景,描寫生活在貧瘠而又富饒的土地上,人們與大自然的關係、人與人之間的生存關係。歷史與現實,人為與自然,全書融合視覺、味覺、觸覺與魔幻荒誕的想像,濃墨重彩兼之天馬行空,令人驚歎。是莫言肆意揮灑奇崛想像力的極致作品。

保鏢電影韓國進入發燒排行的影片

Gambler -💵郭台銘Good Timing💵(OFFICIAL VIDEO)

【Gämbłęr 🎲】

Instagram : https://www.instagram.com/wd221_gambler

StreetVoice: https://streetvoice.com/wd_221gambler

---------------------------------------------------

*這首歌沒有任何政治立場 *

郭台銘先生一直都是我的偶像之一 所以我以郭台銘先生在事業上打拼不服輸的精神

寫下如果是郭台銘我會怎麼在我的音樂事業上打拼 努力制霸亞洲地區🛩

當上饒舌圈的亞洲首富💵💵💵

---------------------------------------------------

作詞:🎲 Gambler 🎲

作曲:🎲 Gambler 🎲

錄混:Yeezy🦂️

導演 :Koo38⚽️

攝影:亞崴尤奈,林駿緯

空拍師:亞崴空拍 (亞崴尤奈)

攝影助理:STACO

燈光:陳煒傑,楊育鈞

造型:about_ris

後製剪輯:Koo38

鄭重感謝:啟德機械起重工程股份有限公司及董事長 胡漢龑先生

場地感謝:啟德機械起重工程、、艾德堡德國城堡民宿、亞崴空拍

特別感謝:臭屁嬰仔 、Asiaboy &Lizi、Yeezy、王愛、LANY、JCC

特別感謝服裝:BORNRICH

---------------------------------------------------

如果我是郭台銘

我要當亞洲首富

如果我是郭台銘

(我要全亞洲記住)

Good timing (郭台銘)

(進帳都從未數數)

Good timing (郭台銘)

錢多到讓你嫉妒

X2

如果我是郭台銘我戶頭上的數字不會再是秘密

如果我是郭台銘我要Paris Model穿Victoria Secret

不會再lonely lonely

口袋塞weed and Money(weeeee

搞過了多少 Bad bitch

(每晚 開 A1 party)

每天早上出門 打理行頭

我一定會換上

我的新黑西裝

You know我什麼都不用做

光眨眼呼吸

就有股票現金進帳

(WOW)

錢疊得比你還高 Ayy

天冷了拿錢來燒

我收購你公司 再收購你家圓

然後再上面(打造知名地標)

《欸~》

你們說我錢沒花在刀口上

放把大火把你們 全家火葬

我想怎麼樣~就怎麼樣

白手起家08母走(撩杯啊仔)

炒股票、房地產

壟斷市場📈

黑白兩道勢力

不斷助長🔫

買霹靂小組在

門口駐紮👮🏻♂️

你恨我 但也拿我

沒有辦法🖕🏼

🇨🇳 🇹🇭 🇰🇷 🇯🇵 🇻🇳

全都知道

為了亞洲和平那麼 我就 (先開支票)

擴張海外版圖

你不認同

難怪我成功而

你是認窮

不需要隊友 找不到對手

直到新台幣印上我雞巴面孔 (wow )

如果我是郭台銘

我要當亞洲首富

如果我是郭台銘

我要全亞洲記住

Good timing(郭台銘)

進帳都從未數數

Good timing (郭台銘)

錢多到讓你嫉妒

X2

讓局面 全部 由我 說了算

誰不爽我全部等 看著辦

我私人 的保鏢是陳X漢

你屍體就旁邊等放著爛

我在家裡休閑的衣褲從襪子到衣服全部都Versace

給bad bitch買點奢侈品

載他開Bugatti 保證他記住你

你們 想看電影跑電影院

但我搭私人班機直飛 (Hollywood )🛩

NBA季後賽🏀 不只到現場

我還跟Curry 空中玩

(Alley oop)

(Wow )

如果我是郭台銘

我一定花錢買下你所有夢想

不會是亂講跟川普拜把

想找我麻煩的人實在太傻

Money Money Money 💴 💴 💴

拼命賺了

Gucci Rolex Fendi

也拼命換的

Mama tell me 沒有出人頭地

怎麼贏得現實這場權利遊戲

(欸欸)

隻手揮 金融風暴

功成名就沒有捷徑通道

(Wow)

吞下了長生不老

看我Make money永遠不會死掉

如果我是郭台銘

我要當亞洲首富

如果我是郭台銘

我要全亞洲記住

Good timing(郭台銘)

進帳都從未數數

Good timing(郭台銘)

錢多到讓你嫉妒(DU DU DU DU)

---------------------------------------------------

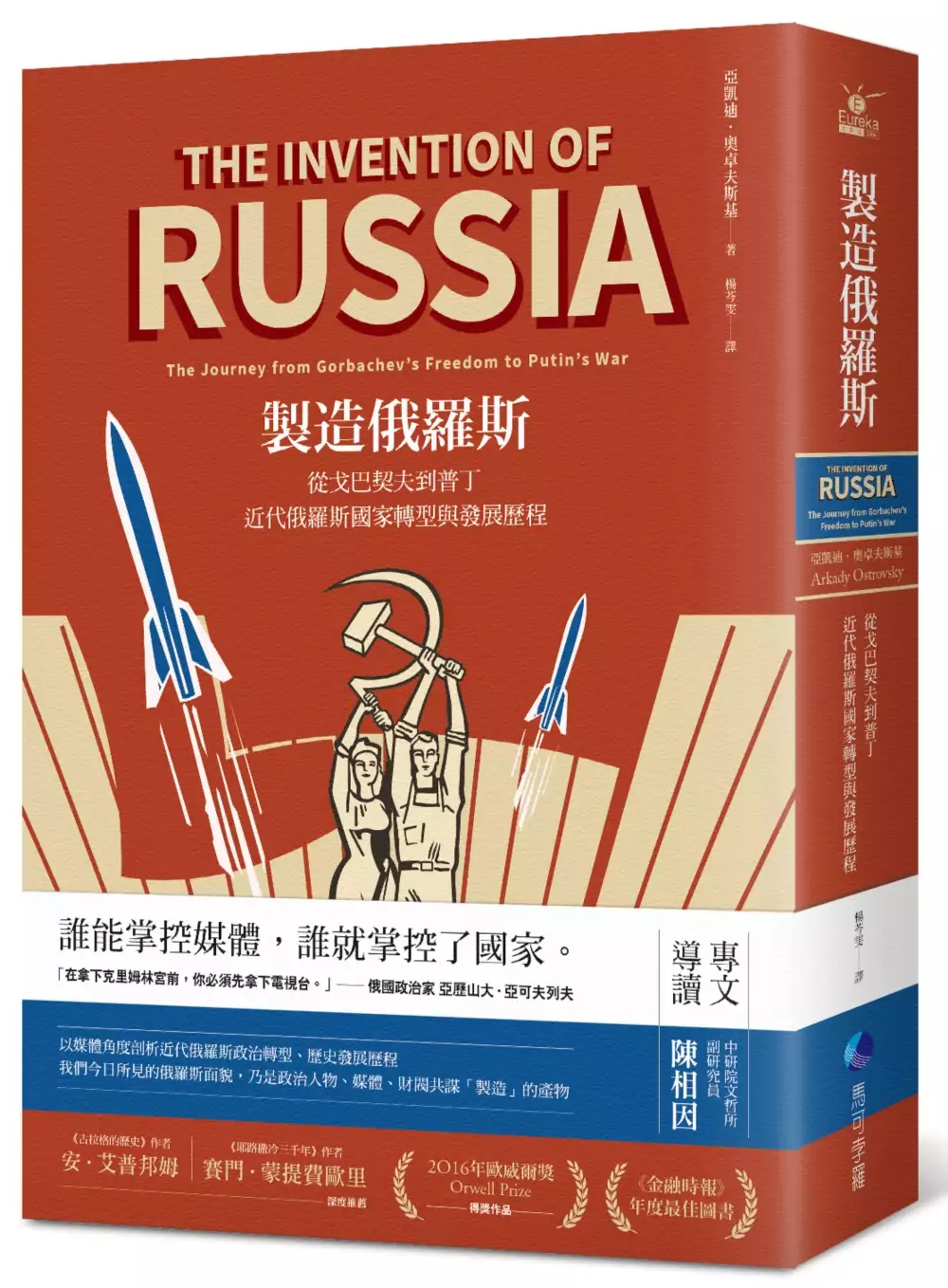

製造俄羅斯:從戈巴契夫到普丁,近代俄羅斯國家轉型與發展歷程

為了解決保鏢電影韓國 的問題,作者亞凱迪.奧卓夫斯基 這樣論述:

誰能掌控媒體,誰就掌控了國家。「在拿下克里姆林宮前,你必須先拿下電視台。」──俄國政治家亞歷山大.亞可夫列夫以媒體角度剖析近代俄羅斯政治轉型、歷史發展歷程我們今日所見的俄羅斯面貌,乃是政治人物、媒體、財閥共謀「製造」的產物★2016年歐威爾獎(Orwell Prize)得獎作品、《金融時報》年度最佳圖書★《古拉格的歷史》作者安.艾普邦姆、《耶路撒冷三千年》作者賽門.蒙提費歐里深度推薦★中研院文哲所副研究員陳相因專文導讀【本書內容】是誰製造了俄羅斯?作者亞凱迪.奧卓夫斯基認為,是媒體創造了俄羅斯,形塑外人所見的俄羅斯樣貌,其中也包括俄羅斯人所看見/或相信的俄羅斯面貌。在本書中,作者藉著追溯過去二

十五年以來的俄國歷史沿革、敘事和主流思想,盼能說明俄國歷史上的轉折點。不同於一般討論前蘇聯轉型到俄羅斯歷程的著作,重心可能會放在戈巴契夫、葉爾欽、普丁等重要政治人物身上,這本的焦點會是媒體工作人員,他們可能是主播、主持人、記者、編輯或政治評論家,各自懷著不同的政治立場,產製各類節目、廣播、報刊、雜誌、社論,宣傳不同的意識型態。當然,其中有部分媒體是國家機器的共謀,但也有一些媒體持批判當前政權的立場。但不管是哪一方,媒體都是操縱輿論的工具,餵養閱聽者產製後的資訊;影響力小的可能引發一場地區的示威遊行,影響力大的可能讓政權更迭,更甚而引發民族仇恨與戰爭。因此作者認為是這群媒體人「製造了後蘇聯時期的

俄羅斯」,只有掌控媒體才能入主克里姆林宮。透過這本書我們將可以理解俄羅斯從共產極權國家轉型到自由民主國家的改變歷程,以及其中媒體所扮演的關鍵角色。若我們回頭省思台灣三十年來的民主轉型,俄羅斯也足以做為相對照的參考點,值得細細思索、探求。【各界書評】「亞凱迪.奧卓夫斯基是近十年來最具洞察力的駐莫斯科特派員,在《製造俄羅斯》中,他憑藉對所鍾愛國家的深刻了解,訴說其現代史上扣人心弦的悲劇故事。一本富原創性、發人深省且不可或缺的傑出著作。」──A.D.米勒(A. D. Miller),前《經濟學人》莫斯科特派員「俄羅斯出奇自由的媒體一度曾是改革的強力工具。亞凱迪.奧卓夫斯基以啟發人心的悲傷語調,描述除

卻極少數媒體人外,其餘皆改變立場──蓄意而為、自私自利且以國家之名──轉而去創造真實的扭曲身影,並且形塑了今日的俄國。」──羅德里克.布瑞斯衛(Rodric Braithwaite)爵士,前英國駐俄羅斯與駐蘇聯大使「奧卓夫斯基寫出俄國後蘇聯時期『反革命』的真正內幕故事,這是一本重要且適時出現的著作。」──安‧艾普邦姆(Anne Applebaum),《古拉格的歷史》作者「不可或缺、適時且總是扣人心弦,亞凱迪.奧卓夫斯基的書解釋了今日俄羅斯的再造,從蘇聯解體直到普丁崛起這段時間裡,以莫斯科人的老練眼光細緻剖析權力、金錢和媒體的變化,並以天賦洋溢的敘事手法,寫出克里姆林宮謎團的真實紀事。」──賽門

.蒙提費歐里(Simon Montefiore),《耶路撒冷三千年》作者「奧卓夫斯基不僅研究從戈巴契夫到普丁之間的轉變,他個人的成長亦與之同時開展……一本引人入勝的論證著作。」──唐納德.雷菲爾德(Donald Rayfield),《文學評論》月刊「奧卓夫斯基的敘述引人入勝,把許多人物刻劃得活靈活現,他們在現代歷史上扮演關鍵角色卻多半遭到遺忘……(作者)展示普丁的掌權何以不算是偶發異常。」──約翰.坎夫納(John Kampfner),《觀察家報》「生動描述現代俄羅斯的演變……奧卓夫斯基揭示,戈巴契夫年代的自由夢想,如何被普丁時期的獨裁國族主義所取代。」──基甸.拉赫曼(Gideon Rach

man),《金融時報》年度最佳圖書評語 作者簡介亞凱迪.奧卓夫斯基Arkady Ostrovsky出生於俄國的英籍記者,在莫斯科撰寫報導十五年,首先服務於《金融時報》,接著擔任《經濟學人》莫斯科分部主任。他在莫斯科研讀俄羅斯戲劇史,並獲劍橋大學英語文學博士學位。他將湯姆.史塔佩(Tom Stoppard)的舞台劇三部曲《烏托邦之岸》(The Coast of Utopia)譯成俄語,於俄國演出與出版。本書獲得二〇一六年的歐威爾獎,即評選傑出政治評論著作與報導的年度獎項。譯者簡介楊芩雯做過記者和編輯,現為專職譯者。報導文學譯作有《普丁的國家》、《總統的人馬》、《柬埔寨:被詛咒的國度》。譯作《

強尼上戰場》獲二○一五年中國時報開卷好書獎翻譯類。 導讀 我以我血薦/濺羅斯(中研院文哲所副研究員陳相因)登場人物序言 沉默的行伍第一章 蘇維埃的王子第二章 新局或死路第三章 「我們承受了勝利」第四章 父與子第五章 非常情境下的正常電視台第六章 燈光、鏡頭、普丁第七章 遙控器後記 空中作戰誌謝注釋主要參考書目 我以我血薦/濺羅斯:《製造俄羅斯》-從文字、形象到想像共同體的時空與歷史陳相因一九九九年二月寒假結束,我旋由台灣復返聖彼得堡。途中行經阿姆斯特丹轉機,是日大雪霏霏,從阿姆斯特丹的機場外望但只一片漆黑。一群俄國人和我枯坐在登機口前,從凌晨等到日午廣播數

十次,班機依舊無法起飛。放眼望去,候機室內只有我一個黑髮黃膚的亞洲人。當時的我已經飛行了將近一天,轉了兩次機,身心疲乏自不待言,特別害怕俄國人找我聊天,只好假裝不懂俄語,在一群俄國人當中閉目靜坐。隨著時間流逝,天氣看起來逐漸好轉,然而荷航的班機已經嚴重延遲卻毫無動靜,候機室的俄國人也因此顯得愈來愈焦躁不安。於是,原先不認識的人聚集起來,七嘴八舌地討論著究竟發生了什麼事情,為何無法登機起飛。「一定是現在我們的國力變弱了,影響力變差,連荷蘭這麼小的國家都來欺負我們。機場內所有飛往別國的班機都走了,偏偏不飛俄羅斯。」一位中年大叔聽來荒謬的議論鑽入我耳裡,我忍不住張眼望去,卻發現他身旁至少有七、八人不

但點頭稱是,還更加油添醋。這一幕俄國人的對話一直烙印在我腦海中,我當下只覺得實在太不可思議而嘖嘖稱奇。多年以後,在電視新聞中看見「強」國人搭飛機的一些怪異行徑,我才若有所悟地將這一奇想和奇觀連結起來:在封閉的共產意識型態下所產生的自卑情結,進入開放的資本主義後並未也從未因此消失,反而在某些關鍵與危機的時刻跑出來作祟;如此自我防衛機制一旦啟動,立即變成一頭自大的猛獸,刺激著個人、集體,甚至整個國家追求權力的欲望。一切不順,皆歸咎於權/國力之不足。於是,包裝著權力欲望、「超英趕美」到世界強權的民族情緒、愛國主義,甚至是結合兩者的國族主義隨應油然而生。集體自我防衛的開關一開,盲目的愛國主義沛沛然不可

擋,再怎麼荒謬都不足為奇。如同本書所指,自尊與權力對俄國人而言,關乎一切。當時正候機的我和所有俄國人萬萬沒想到,就在同一年的暑假還沒開始,聲勢如日中天的普里馬科夫(Evgeny Primakov)總理竟會黯然下台,而暑假還沒結束之前,俄國輿論出現的葉爾欽繼承人已經輾轉換了好幾位,最後重責卻落在名不見經傳的普丁身上。莫說外國人,就連俄國人自己對詭譎多變的政治發展也是霧裡看花。他們常打趣說,還不記得總理的名字是什麼,他就下台了。俄國人一談起政治,說話場面比全民亂講還混亂,知識分子間吵架算是好的狀況,普羅大眾動手動腳到濺血的畫面也屬稀鬆平常。普丁上台後不到半年,猶記聖彼得堡大學有些老師,特別是在史達

林時期長大的老教授,任課時居然有種改頭換面的精神,言語間出現一種無可言喻的自豪感,畢竟總理和繼任的總統畢業於此。當一位剛到俄國不久的奧地利學生忍不住在課堂上反嗆老師:「可是,普丁是KGB出身!」卻見哲學老教授不疾不徐地回覆:「在俄國,我們全是KGB。」這一黑色幽默讓全班忍不住笑成一團,而那位奧地利學生一氣之下逕自離去。我當下心想,可惜這位「西方」學生還不熟習俄國生活與文化而誤解了「我們」(我居然已經成為了俄國人的「自己人」)。黑色幽默之所以在蘇聯與俄羅斯文化中扮演重要的角色,不僅因為它只是個玩笑可以紓解生活帶來的壓力,而是因為它影射著現實生活中的多面真實。是故,俄國老師不是在嘲笑這位西方學生,

其實他嘲諷更多的是自己。儘管如此,哲學老教授自嘲之餘,同時展現他對普丁的高度支持之意,而他不過是我身旁眾多支持普丁的俄國知識分子代表之一而已。至於KGB間諜在俄國人心中的地位,誠如本書所舉之例,可以從俄劇《春天的十七個瞬間》大受歡迎的現象來看。作者連結從戈巴契夫、葉爾欽的沒落至普丁崛起的時空背景,說明進入二十一世紀後的俄國民眾如何渴求一位猶如詹姆斯.龐德的俄國版英雄史第爾立茲(Max Otto von Stierlitz)。曾任東德情報員的普丁恰好符合這一形象,箇中詳細資訊,以及媒體如何操弄輿論,在在值得讀者深思和挖掘一位強勢領導人出現的種種原因。如果《製造俄羅斯》一書在當時的西方已然出版,相

信我那位奧地利同學至少對這個國家的歷史和文化有基本的認識,斷不至拂袖而去。普丁任職總統後一年的冬天,聖彼得堡街頭的商店內已經擺滿各式各樣的進口食物與貨品。銀行與百貨開始正常營業,逐步擺脫先前經濟大恐慌的窘境。碩士班兩年常處飢餓狀態的我,從普丁上台後終於可以從我的銀行戶頭內領出錢來,幾乎天天到餐館大快朵頤。在俄羅斯生活的外國人,其實就是書中新俄羅斯人一種類型的化身,深恐當下擁有的一切不過是海市蜃樓,明日就會消失,做為一種補償心理非把今天全吃撐了不可。因此,僅短短兩年葉爾欽時代的「餓鄉」經驗,足以造成我心理永久的創傷。當我讀到書中葛辛斯基(Vladimir Gusinsky)在葉爾欽時代為了宴請與

逢迎權貴,必須在應酬時喝下許多酒精,而對肝臟造成嚴重損害的抱怨時,真是於我心有戚戚焉。對於那些走過戈巴契夫和葉爾欽時代的蘇聯與新俄國人,為了生存與生活必須要面對嚴峻的鬥爭,並解決難題,我總打從心底深處寄予人與人之間最大極限的同情。不論贊成或反對普丁,無可否認,他讓蘇聯解體後最糟的俄羅斯由谷底翻身。也因此那一年的冬天,我妹妹從美國德州、兩位好朋友從英國倫敦同時飛到聖彼得堡來看我。一群台灣的英美留學生直嚷著要我帶他們到莫斯科,不論我如何解釋莫斯科市長說不歡迎中國人與越南人,而且首都週週傳來東方人被劫、搶、拐、騙或殺的噩耗。別寄望俄國人在外表上能分得出中國、越南、日本、韓國人的差別,更遑論台灣人!然

而,這幾個不曾經歷過大規模文化震驚的台籍英美留學生,天真地以為俄國不過就是一種「西方」,莫斯科與聖彼得堡反正都在俄國沒有差別,而人類都像儒家主流所說的人性本善一樣,一心要往紅場走一圈,看看列寧他老人家的遺體。於是,我只好硬著頭皮請了一位人高馬大且會武術的俄國男性友人充當我們的保鏢,煙霧十二月,陪同我們一行人下莫斯科。《莫斯科不相信眼淚》(Москва слезам не верит, 1979)是一部蘇聯時期大受歡迎、家喻戶曉的電影。影片如此名稱,在某程度上也說明了蘇聯人貧賤不能移、威武不能屈的堅強性格。我們大可學習這樣不相信眼淚的堅毅,然而奉勸各位讀者,在莫斯科千萬得要在屋簷下低頭,不要不見

棺材不掉淚,因為即使強龍也不壓地頭蛇。我們一行人因東方外表過於顯眼,加上西化的英美留學台人過於相信自己的「西洋」經驗,總是不聽勸阻講話太大聲,所以莫斯科行的最後一天終究被一群打著民族主義旗號的街頭黑幫盯上,在莫斯科大學宿舍前上演了一齣追殺台灣人的驚魂戲碼。我永遠記得,聘來的俄國保鏢雙拳難敵眾手,眾人為了逃命,在結冰的大道上飛車追逐猶如「瘋狂麥斯」(Mad Max)。劫後餘生,一行人坐在餐桌前沉默無語,良久後一聲爆哭,才相泣於偌大餐廳。不難想像,當我閱讀本書描寫戈查科夫(Alexander Korzhakov)如何「雪中行凶」,並毆打葛辛斯基的維安主管,抑或涅姆佐夫(Boris Nemtsov)

與女記者安娜.波利高夫斯卡亞(Anna Politkovskaya)如何因政治立場不同而遭槍殺的段落時,銀白色大地下血濺羅斯,那些驚心的莫斯科記憶又歷歷觸目。猶如書中暗指,「有禮貌的綠人」似乎在現今的俄羅斯政治環境與普丁的默許中無所不在,而沒禮貌的黑幫兄弟如NTV的肥皂劇《聖彼得堡黑幫》主角,卻是在我的俄國日常生活記憶中時常出沒。《製造俄羅斯》一書對台灣讀者而言,是一本了解當代俄羅斯政治、歷史、日常生活與文化的絕佳入手工具。然而對個人來說,書中所述俄國人所遭遇之文字、形象與國家認同等問題,卻是一段我畢生永難忘懷的真實經歷。上述這些過往,在俄的日常生活點點滴滴,背景總是透露著政治與經濟環境的時空

轉移,時常在我心中反芻著,揮之不去。而以前一些不解之處總擺在心頭,我將之視為俄羅斯文化與政治上的迷思。如今藉由奧斯特羅夫斯基(Arkady Ostrovsky,本書譯作奧卓夫斯基),一位同時具備俄羅斯與英國菁英教育訓練下的知識分子和記者身分之眼,使我對在俄羅斯那段時空下諸多政治演變的謎團得以解惑。不僅只是當局者迷,我相信,這本書內的許多資訊是目前處在俄羅斯境內的普羅大眾無法、恐怕也未能得知的。更有甚者,則是一些號稱具有偉大的羅斯胸懷、國家至上的民族主義者永遠都不會相信的訊息。對他們而言,奧斯特羅夫斯基書中所呈現的,媒體如何製造俄羅斯,又是如何為國家體制收買與收編,不過是西方(特別是美國)千方百

計削弱俄羅斯的陰謀之一,如同另一種搞垮蘇聯的政治把戲。然而,正是因為這種東、西方冷戰意識型態的殘餘,以及在俄羅斯知識分子間百年來存在亞、歐洲哲學爭論的承繼,使得政治野心家足以利用這些個人心理、集體階級與國家競爭的矛盾,攫取最高權力。《製造俄羅斯》原書以英文撰寫,二○一五與二○一六年分別在英、美兩國出版,在俄的有心人士難免要質疑奧斯特羅夫斯基的寫作動機。然而,讓我們暫且拋開政治立場與意識型態等諸多質疑。若將此書視為一位追求真相的記者,將自己明察暗訪多年後所積累的成果公諸於世。抑或,讓我們較簡單地將本書視為一部「文學作品」,以從蘇聯報刊到解體後NTV的崛起與沒落做為一個發展主軸,看盡政權更替下知識

分子、寡頭與政治野心家之間的角力與鬥爭。如此,我們不禁要問:這樣一位「紀實作家」,他所追求的目標是什麼?而本書又能促使讀者思考什麼問題?首先,奧斯特羅夫斯基在書中自序內提及兩位文學作家,一位是被譽為「俄羅斯良心」(русская совесть)的索忍尼辛,而他所強調的「別靠謊言度日」,讓解凍時期後的蘇聯知識分子得以不屈於國家威武,貧賤而能心志不移。另一位則是善於戳破烏托邦謊言的英國作家喬治.歐威爾,他的作品反諷了以「言詞」(the word,本書譯者則譯為「文字」)興起的體制終將因言詞而消亡。這兩位英俄作家顯然為本書作者帶來影響。奧斯特羅夫斯基繼承索忍尼辛與歐威爾的文藝遺產,致力於挖掘與書寫

自己所看見、洞察的真相,並時時刻刻對政治人物與官方媒體所呈現的言詞表象心存警戒。由此看來,這是他做為一位紀實作家創作的信念與目的。其次,《製造俄羅斯》一書所批判的,不是那些在蘇聯後期相信真相與真理可以重建蘇聯的父執輩知識分子,我們可以看到更多的是奧斯特羅夫斯基筆下的同情;亦非全然聚焦於在解體後毫無良知和道德,如狼似虎貪得無厭的寡頭媒體大亨,因為不少敘述著墨於他們對俄羅斯新體制與領導人毫無信心,時勢使然,這些人只能一心一意追逐自己的個人權力。在本書裡,受到蘇聯與英國菁英教育的奧斯特羅夫斯基難免對盲目的愛國主義與國族主義群眾頗有微詞,然而最值得我們注意的是,他對當前的俄國媒體人毫不留情的指控。誠如

他在序中所云,這群操弄真實且甘為政權奴隸的媒體人,不乏「精明事故且博學之輩」,既「不是某些瘋狂的國族主義者,胸懷征服世界的想望,也不是暴君治下身不由己的小兵」。如此論調,不免使人擔憂法西斯主義再興,但最令奧斯特羅夫斯基痛心疾首的,恐怕不是「平庸的邪惡」(the banality of evil),而是知識分子的沉淪。職是,與其質疑身為作家與記者的奧斯特羅夫斯基為什麼選擇以英文為語言手段,開展對當前俄國官方政權與知識分子共謀的批判,抑或探索其背後的政治原因和動機為何,不如反思為什麼承繼索忍尼辛一脈的傳統俄羅斯和蘇聯知識分子,如本書作者,竟會捨棄俄語創作,並失去作品在祖國出版的信心。竊以為,本書中

呈現的資訊、敘述和點評,一一透露著奧斯特羅夫斯基對俄羅斯的熱愛與期待,故批判的目的並非是本土派民族主義者指控的削弱俄羅斯,而是指向國際主義者一心嚮往的強大、公開與廉能政府。真正心繫俄羅斯與蘇聯文藝傳統的知識分子,我們無須論其創作語言或是出版地為何,而究其動機不外以其血薦羅斯,公開真相並探求真理,希望祖國的強大奠基於透明、理性與政權輪替的制度與文明之上。二○一六年夏末,我回到久違的聖彼得堡與莫斯科兩地。書店架上陳列的不再是各種嚴肅的學術思想書籍,而是觀光禮品。在這些禮品中,充滿普丁肖像的各式商品最受歡迎。我望著印有普丁相片的手機保護殼,想起昔日在葉爾欽歲月裡最為有名的一則日常生活笑話。蘇聯解體後

,印有戈巴契夫肖像的郵票被一掃而空,因為眾人可以盡情地在郵票背後吐口水,且在正面用力拍打。那種對官方與權威的貶抑與嘲諷,如今已不復在。對全世界的帝王或是獨裁者而言,最恐懼的莫過春水東流後,雕欄玉砌猶在,只是朱顏改。然而,對俄國的知識分子來說,最無法接受的卻是什麼呢?進入普丁言詞中所謂的俄羅斯「民主」與「自由」時期,他們所要面對的已不再是貧賤與威武的考驗,而是「富貴不能淫」的試煉。正如書中一語道破普丁統治所傳達的主要訊息:「我們將給你安全、穩定和自豪感,店鋪充滿商品,有能力出國旅行而且不拿意識型態來煩你。」中文讀者,尤以感時憂國的知識分子為最,若能敏銳地在此訊息中觸類旁通、舉一反三,難道不能反思

解嚴後的台灣政治、經濟與社會狀況?難道不會藉以比較和分析中國大陸的現況?《製造俄羅斯》一書值得我們再三閱讀、省思,我以熱血薦此書。 光明與黑暗之爭《夜巡者》於二○○四年七月初在俄國上映。數週後的九月一日,現實世界的恐怖事件襲擊全國。在北奧塞提亞共和國貝斯蘭市(Beslan)的一所學校裡,超過一千位孩童淪為車臣恐怖分子的人質。那是俄國史上最惡劣的恐怖攻擊,殘忍與死傷程度超越其他任何事件。整起危機期間,俄國媒體採用克里姆林宮提供的官方數據,報導人質有三百五十四人。這幾乎能判定是蓄意的謊言,嚴重激怒恐怖分子,導致他們斷絕孩童的飲水供給並且禁止上廁所,強迫人質喝下自己的尿液。根據一位倖存人質所說,

恐怖分子收聽廣播新聞。當他們聽見俘虜人數,其中一人說:「俄國說這裡只有三百個人。或許我們該殺人殺到只剩這個數字。」經過兩天三夜的談判,在阻擋俄國獨立新聞記者和社運人士介入協商後,國安機構對學校發動突襲。勇敢的記者安娜.波利高夫斯卡亞也遭到阻撓,她在車臣鬥士間深受尊敬。九月三日下午一點零三分,大多數人質被拘禁的學校體育館傳來兩次爆炸聲。稍後得知,爆炸原因是俄羅斯特勤部隊發射的一枚熱壓彈。恐怖分子開始射殺孩童,現場陷入混亂且雙方交戰。CNN和BBC等外國電視網進行現場轉播,而在俄國,兩家受國家掌控的電視台繼續播出原時段節目。一小時後,兩家電視台切換至已淪為一場屠殺的現場,可是報導混淆且簡短。第一頻

道報導貝斯蘭事件十分鐘後,切回巴西肥皂劇《女人戀愛中》(Women in Love)。立場開明的莫斯科迴聲電台轉述CNN上的事件進展,讓聽眾得知最新狀況。一整天內,兩家國家電視台在每個整點的新聞快報反覆重述官方說法:當局沒有突襲學校的計畫;率先開火的是恐怖分子;危機是國際恐怖組織的傑作,匪徒裡有阿拉伯裔人,甚至有一位非洲人(後來證實是車臣人)。交火數小時後,俄羅斯台的播報使人留下槍戰結束、大多數人質安全獲救的印象。觀眾看見孩童被父母摟著,聽見鏡頭後傳來寬慰的嗓音說著:「他們活著,沒事了,他們活著,是活著的。」由於部分孩童與父母重聚,一位特派記者評論:「淚水再度流下,不過這一次是喜悅的淚水。」有

位主播報出送往醫院的人數,卻小心翼翼地避免提及死亡人數。「根據最新資訊,」他說,「學校裡的槍戰已結束。無人死傷……我們無法提供確切的受傷人數……呃……有多少人質獲釋的精確數字。」