仁愛醫院眼科門診表的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陶勇李潤寫的 目光:從醫師成為病人,關於人性善惡、寬恕、生命的治癒處方箋【獨家印刷簽名扉頁典藏版】 和郭漢崇的 上人與我:那些年我們在慈濟的日子都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺北市立聯合醫院-仁愛院區- 看診時間、線上掛號 - 康健知識庫也說明:腎臟科; 泌尿科; 婦產科; 新陳代謝科; 耳鼻喉科; 胸腔內科; 一般內科; 過敏風濕免疫科; 復健科; 骨科; 胸腔外科; 神經內科; 皮膚科; 心臟血管外科; 心臟血管內科; 眼科 ...

這兩本書分別來自高寶 和方舟文化所出版 。

美和科技大學 護理系健康照護碩士班 鍾蝶起所指導 吳昇倍的 探討澎湖地區婦女乳房篩檢再次回檢率之研究 (2016),提出仁愛醫院眼科門診表關鍵因素是什麼,來自於乳房篩檢攝影車、受檢服務品質、受檢滿意度、再次回檢意願。

而第二篇論文國立中山大學 企業管理學系醫務管理碩士班 李英俊所指導 許育彰的 影響台灣地區糖尿病人接受眼底檢查的因素 (2015),提出因為有 醫療服務利用行為模式、國民健康訪問調查、糖尿病、糖尿病視網膜病變、眼底檢查的重點而找出了 仁愛醫院眼科門診表的解答。

最後網站風濕性關節炎......。::掛號需知::門診時間表 - 伸港忠孝醫院則補充:時間 診間 星期一 星期二 星期三 上午 8:00 │ 12:00 一診 李德湘. 9:30‑12:00 李德湘. 9:30‑12:00 李德湘. 9:30‑12:00 上午 8:00 │ 12:00 三診 賴大維 (骨外科) 8‑11點 許承隆 詹政融 (骨外科) 10‑12點 上午 8:00 │ 12:00 六診 許堂河 (心臟血管) 許堂河 (心臟血管)

目光:從醫師成為病人,關於人性善惡、寬恕、生命的治癒處方箋【獨家印刷簽名扉頁典藏版】

為了解決仁愛醫院眼科門診表 的問題,作者陶勇李潤 這樣論述:

那天,砍傷他的那一刀,讓他從此與手術臺無緣…… 在不平與埋怨面前,他選擇將光明捧在手中,帶著善良與堅毅,向光而行。 豆瓣圖書8.8分,當當網100%好評,63,000人熱淚盈眶推薦, 一本感動千萬讀者,最具生命力量的細膩之作! 附繁體中文版獨家印刷簽名名句典藏扉頁! ▍當當2020年文學暢銷排名No.1 ▍中國亞馬遜2020年新書榜No.1 ▍豆瓣2020年年度高分圖書8.8分 ▍榮獲新京報2020年職業寫作之書、南方都市報年度十大好書、中國出版商務週報2020最具話題度十大圖書、中國出版傳媒商報2020年度影響力圖書、微信讀書2020年度好書,各大讀書平臺強力推薦!

2020年春節前夕,一場飛來橫禍,讓陶勇醫師成了新聞人物。 陶醫師坐診期間,突然遭積怨已久的病人行凶砍傷,此事引起醫界嘩然,也成為各大媒體與民眾的關注焦點。 如此受人景仰、給予希望與新生的醫師,從此再也無法上手術臺救治病人……行凶者砍傷的不只是醫師能進行精密手術的雙手,也傷害了一個個需要治療的病人、無數個懷抱希望的家庭。 當眾人的目光放在醫患關係緊張、暴力衝突應該受到制裁的同時,在加護病房靜養的陶醫師則將此事視為一段獨特的經歷、一場在生死邊界的考驗,這也讓他對自己從醫的使命更加堅定。 他用乾淨細膩的筆觸寫出醫生與病人之間相互成就的感動故事,不只表達了對醫學的熱愛

,也寫下了面對挫折與打擊的時候,道出關於醫患關係、生死善惡、哲學探索、充實自我、追求幸福等人生的思考與感悟。 回顧從醫二十年的經歷,他說:「從醫是一場修行,這條路艱辛又漫長。因為上天給了我一次重生的機會,我想用我的餘生去創造更多價值,去幫助更多的人。」 在這本書中,你會看到人性的善良,也能體會生命的意義。 陶醫師想治好每個人的病,也想醫好每個人的心。 他相信希望與愛可以治癒世間一切的苦難,相信每一雙眼睛的背後,都是光明。 【陶勇心懷至善的從醫信念】 面對仇恨與「惡」,我選擇用真誠的初心與「善」來面對。 現實或許不像我們想像中理想,但也不至於走到最低劣的結

局。 世界如此美好,值得我走這一遭, 我不是神,但在未來的道路上,願意繼續發出我的微光。 【陶勇醫生的行醫人生守則】 ●碰傷我的石頭,我沒有必要對它拳打腳踢,而是要搬開它,繼續前行。 ●用愛的意念去對待他人、對待世界,這種磁場同樣會吸引到愛。 ●我覺得沒有一個人是十全十美的,身邊的每個人都可以成為榜樣,他身上一定有你不具備的優點值得去學習。 ●善與惡是相對而論的,完全的「善」會把人變得軟弱,完全的「惡」會將人推向地獄,只有將「善」與「惡」的標準與底線確立,才能構成一個和諧的自我。 ●人生在世,世事無常,誰也無法把握明天,只有懷揣一顆希望的火種

才能照亮迷茫。 ●堅強,不是受過一次打擊後站起來,而是經過無數次打擊後,還能站起來,仍然微笑著告訴生活,放馬過來吧。 ●不管是哪種孤獨,我認為都是客觀存在的,最主要的是面對孤獨時,如何能看清它的本源,取其長去其短,將孤獨化為一種成就自我的力量。 ●人生的意義是難以找到精準答案的,既然這個問題是無解的,那不如與自己和解,在我們的有生之年從事自己熱愛的事業,和自己喜歡的人在一起,大概就是活著的意義。 ●用有限的生命去面對無限的知識,在自己感興趣的領域不斷地探索和深耕,從而充盈自己的內心,讓自己回顧自己一生時,無愧無悔。 ●用積極的心態去擁抱不確定性,給自己一

個強大的信念,才是通往幸福的必備條件。不把某種目標當作幸福的唯一砝碼,而是用一種正念的心態去面對當下,用樂觀的心態去構建未來,這種人往往無論取得什麼結果,內心都是幸福的。 ●「過去屬於死神,現在屬於自己」,真正的快樂並不是源於勝利的那一刻,而是源於那個不斷提升和成長的過程。 ●每個人都是平凡人,只是在平凡的生活中擁有一份堅定的信念和面對挫折的勇氣,才是真正的平凡英雄。 真誠推薦 酷勒客-clerk的路障生活/不點醫師 新北市立聯合醫院藥劑科主任/李銘嘉 臨床心理師/劉仲彬 張德芬空間創辦人、作家/張德芬 演員/孫儷 作家/周國平 作家/賈平凹

中央電視臺主持人/倪萍 中央電視臺主持人/白岩松 ●一個有真信仰、真愛、真事業的人,是世間任何力量都打不敗的。──作家、《只眷戀這人間煙火》作者 周國平 ●這本書講述的其實不僅僅是陶勇醫生的職業故事,正如一個瞳孔裡可以看到一片宇宙一樣,這本書裡也有一個宇宙。關於生死、善惡、堅守、初心,甚至孤獨、幸福……從生死場走過的陶勇醫生會又一次刷新你對他的認知!──演員 孫儷 ●人性複雜,善惡總在一念之間,陶勇所呈現出的通達與大智慧,絢爛奪目。他的眼裡有光,是因為他眼中有最初的善良和正直,照亮那些有信仰的人。我永遠為這樣的人熱淚盈眶。──中央電視臺主持人 倪萍 ●

陶勇醫生的故事,不該是一個人的戰鬥,我們該用抗疫的態度來面對暴力傷醫。──中央電視臺《新聞1+1》主持人 白岩松 ●《目光》一書,實為一名眼科醫生對人心、對世界的觀察與所悟。拳拳之心;切切之情,讓人動容。思維之廣,遠見之深,讓人驚嘆。──作家 賈平凹 當當網讀者含淚推薦 ●這本書是陶勇醫生的個人文學隨筆,是一個醫生的沉思錄和成長感悟。如果說醫學研究是關於身體和疾病的思考,《目光》就是陶勇醫生關於人生和內心的洞察。特殊的事件將陶勇醫生以獨特的方式帶到大眾眼前,這本書將帶給讀者心靈的歸途和內心的力量。──小雨讀文學 ●陶醫生在經歷砍傷事件後,有時間靜下心來寫這些隨筆,大

都是自己與患者的經歷,對生命和生活的思考和感悟,文筆細膩流暢,堅毅與柔情共存,這是智慧,這是菩提。──沉默焰火 ●這本書的出版,伴隨著一個醫生的「死裡逃生」以及從醫多年的寶貴心得。這本書不僅是文學領域的重要作品,更是醫學領域的重要呼籲。陶勇想讓我們看見的是暴力傷醫事件之後,作為醫生與病患兩種角色對醫療體制的反思以及醫患矛盾的反思。──喵發財咪 ●讀完陶醫生《目光》這本書,思緒萬千。無妄之災帶給他的似乎是更堅定的信念,對他人的友善、對病患的關愛、對自己的反省、對科研的熱愛、對哲學的思索,是這本書的主題。沒有刻意放大那場襲擊帶來的悲慘,沒有刻意渲染心中的不解和憤怒,沒有刻意引導人與

人之間的對立,就連康復中的痛苦也只是一筆帶過,我卻為此數次落淚,為陶醫生遭遇的不公,為小岳岳不放棄生的希望,為天賜和天賜爸爸的不屈,為老奶奶終於找到回家的路……太多太多的悲憤不知從何而來──upazdtjdrfk 作者簡介 陶 勇 眼科主任醫師、教授、博士研究生導師、葡萄膜炎與眼底病專家。 畢業於北京大學醫學部,眼科博士,現任首都醫科大學附屬北京朝陽醫院眼科副主任。 榮獲第十二屆(2020年)中國醫師協會中國醫師獎殊榮。 新浪微博:@北京眼科医生陶勇 李 潤 原名李光輝,山西人。北京大學國際關係學院畢業,北京理工大學碩士,曾任TCL集團、華孚集團品牌總監,

80後新銳後現代作家,歌詞創作人。 推薦序 苦難是美德的機會 推薦序 謝謝你,讓我看到生活中的光 推薦序 陶勇醫生的故事,不該是一個人的戰鬥 第一章 緣起:至暗時刻 第二章 善惡的相對論 第三章 一個醫生的生死觀 第四章 熱愛,自有萬鈞之力 第五章 所謂少年氣 第六章 蒼生大醫 第七章 1%的世界有多大 第八章 暗黑王國的小小人 第九章 那些不為人知的力量 第十章 上善若水 第十一章 世界是怎麼來的 第十二章 認知與接納 第十三章 沉默如雷 第十四章 月亮與貝殼 第十五章 北京,北京 第十六章 四十不惑 第十七章 從春遊到溺水 第十八章 念念不忘,必有迴響 第十九章 未來可期

後 記 推薦序 苦難是美德的機會 作家/周國平 一場飛來橫禍,讓陶勇成為了新聞人物。病人向醫生行凶,這樣的事件屢屢發生,但是所有瞭解陶勇的人一致認為,這樣的事情最不該落在陶勇頭上。 獲評「首都十大傑出青年醫生」,陶勇實至名歸。他彷彿是為從醫而生的,對醫學有著無比的熱愛,對醫術精益求精,對病患誠心誠意,許多他救治過的病人及家屬都成了他的親密朋友。因此,事件發生之後,輿論譁然,他自己也驚愕不解。 對陶勇來說,這件事是不折不扣的飛來橫禍。在他治療過的無數眼疾患者之中,有那麼一個人,生活困苦,性格孤僻,心理扭曲,與自己所有親人早已斷絕來往,有嚴重的病態人格。此人眼睛患有

長時間無法根治的病,在漫長的求醫之路上,陶勇是最後一站,而陶勇也盡最大努力保住了他的部分視力。但哪裡想得到,此人決定輕生,要找一個陪葬者,而選中的,正是最後接觸的那個醫生。 陶勇與死亡擦肩而過,傷勢極為嚴重,身體經歷了巨大的痛苦。我特別留意的是他的心理反應──按常理推測,精誠行醫卻遭此橫禍,難免會懷疑初心,動搖信念。在本書中,事件本身只是一個引子,主體部分是對從醫心路歷程的回顧、盲人世界帶給他的感動、事件發生後廣闊而深入的思考。我看到的,是人們認為他最不該遭受此橫禍的理由,也正是他能夠堅強承受此苦難的原因。 古羅馬一位哲人說:「苦難是美德的機會。」在苦難之下,一個人原本就具有的

美德閃耀著,發出了奪目的光芒。醫學是陶勇的信仰,這信仰源自於愛,一是對科學和專業的愛,二是對眾生和病人的愛,因為這兩種愛,醫學成了他摯愛的事業。 在經歷傷痛折磨的日子裡,占據他心靈的是這兩種愛,一心惦記著科研計畫和公益計畫。這兩種愛支撐他渡過了人生的難關,包括心理上的難關,讓他不再為無辜遭此厄運而糾結,而是如他所說,把厄運當作一塊客觀存在、砸傷他的石頭,搬開它繼續前行。 一個有真信仰、真愛、真事業的人,是世間任何力量都無法打敗的。 陶勇能夠坦然面對厄運,還有一個因素不能不提,就是他對哲學的喜愛。醫學與哲學本來就有不解之緣—醫生面對的不是單個疾病,作為科學家,他要懂得完整

的人體;作為實踐者,他要懂得完整的人性—而這兩方面都關乎哲學。 一個醫生倘若具有哲學素養,行醫就會對他觀察人性和思考人生提供大量的機會與素材。人不論貧富貴賤都會生病,這是人最脆弱的時候,醫生往往能夠窺見人性最隱祕也最真實的面貌。陶勇正是這樣,他自己說,他感覺自己像一個記者,透過疾病去瞭解一個人,透過一個人去觀察一個群體和社會。同時,如他所言,醫生因為見慣了生死,會更加看淡人生中表像的東西,更加從本質上去思考人生。 一個人平時就養成了哲學思考習慣,一旦日常生活被突然的災難打斷,這個習慣就會發揮積極的作用,於是陶勇獲得了他「有生之年都沒有過的一段修心時光」。他把所遭遇的災難作為一個

契機,深入思考了諸多哲學問題,包括人性的善惡、人生危機、孤獨、幸福、生死等等。他讀過許多哲學書,但是他的認識不是來自書本,而是他自己親身體悟到的。他的體悟貫穿了一種平和的心態、一種平常心,不唱高調,不走極端,這是我非常欣賞的。 行凶事件發生後,媒體的關注點聚焦於醫患關係的矛盾,他對此也有冷靜的思考,提出了十分合理的建議。不過,在本書中,這方面的內容僅占很小的篇幅,他沒有受外界的影響,把自己生命中的一個重要經歷縮小為單一的社會話題,這也是我非常欣賞的。 本書的文字乾淨而流暢,很好讀。從陶勇的後記中知道,本書的合著作者李潤是陶勇近二十年的摯友。從李潤的後記中則看到,這位摯友性情淘氣

,卻很欣賞性格迥異的陶勇,這樣的合作,想必是十分愉快的。 我與兩位作者素昧平生,可是,當我得知作者希望我寫序時,我還沒有看到書稿的任何一個字時就答應了,而在看完書稿之後,我想說,替這本書寫序,於我是一件十分愉快的事。 推薦序 謝謝你,讓我看到生活中的光 中央電視臺主持人/倪萍 拿到陶勇醫生《目光》的文稿時,已是初秋。 滿紙的溫柔與冷峻,便是一位心有大愛的白衣天使與厄運交戰的無奈,也以一字一句當甘霖雨露在苦難和絕望的沙漠裡開出花來。 讀《目光》裡的故事,我快不起來,也停不下來。這本書的每一個敘述裡,都有平凡世界裡普通人撥開傷口、拆著肋骨搭建的溫情世界。

因為醫療行業與生死相關,所以從來都不能將其作為一個尋常行業來看—不能簡單地說職業,也不能簡單地談論「責任」。類似的行業,還有教育,尤其在中國這樣素來很講道德傳統的國家。 陶勇的經歷原本符合人們對「天之驕子」的一切想像:他二十八歲從北京大學醫學部以醫學博士的身分畢業,三十五歲成了主任醫師,三十七歲就擔任博士生導師。 他發表的SCI論文有七十九篇,發表在中文核心期刊上的論文有二十六篇,還主持著多項國內外科研基金,在眼科領域,他絕對是同齡人中的佼佼者。 而這個奉醫學為終身信仰的人,用醫術和仁愛,給那麼多眼前混沌的人一片光明和清澄,卻最終無法掃除人心的戾氣和惡意。

陶勇被砍傷,往後餘生與手術臺再也無緣。 沒人會理解那種痛楚。 一個一心向醫的頂尖醫生被砍傷,被砍斷的,不僅僅是作為醫生可以進行精密手術操作的手,更是這背後一個個帶著希望在等待的家庭。由於凶手對社會造成惡劣的影響,無數家庭失去治療的希望。我希望凶手被從重處罰,但我更怕的是陶勇從此一蹶不振,原本懷著一腔熱血踏上行醫路,最終卻倒在自己的信仰之下。 陶勇自己卻將此遭遇視作生死邊界的一次考驗,他把這件事當作自己一段獨特的經歷,這段經歷讓他從醫生變成患者,真正體會了在死亡邊緣的感受,這讓他更瞭解患者的心態,對醫患之間的關係更加明確,對從醫的使命更加堅定。 更讓人欽佩和欣慰的是

,陶勇在《目光》一書中透露,他並不希望自己受傷這件事被太多人關注。因為在他的眼裡,每天都有那麼多人在生死邊緣掙扎,相比起來,他和他們並無二致。而這件事真正的意義在於,它能為這些關注的目光呈現什麼樣的價值。 人性複雜,善惡總在一念之間,陶勇所呈現出的通達與大智慧,絢爛奪目。 我想,對於陶勇來說,《目光》的出版,不僅僅是為了所有關心和鼓勵他的人,也是為自己──人生無常,不可挽回的事太多,古往今來,天災人禍,留下過多少傷疤,如果一一記住它們的疼痛,人類早就失去了生存的興趣和勇氣。 每個人一輩子需要克服的太多,有時是外界,有時是自己。 有些人十幾歲的年紀就早已暮氣沉沉,陶醫

生年已四十歲,卻仍有一身少年氣。 他對世界永保少年的激情和熱血,在自己的精神世界裡自由馳騁。他的眼裡有光,是因為他心中有最初的善良和正直,照亮那些有信仰的人。 我永遠為這樣的人熱淚盈眶。 謝謝你,謝謝每一位為了讓世界變得更好而努力的人,同時也希望法律儘快跟上醫學的腳步,在各自的領域守護好要守護的人。 也願我們,都能為自己所熱愛的一切,窮極一生。 推薦序 陶勇醫生的故事,不該是一個人的戰鬥 中央電視臺主持人 白岩松 一月二十日晚上,鍾南山院士對全民發出預警—確定新冠病毒人傳人,由此正式拉開了中國抗疫之戰的大幕! 而當天下午,北京朝陽醫院陶勇

醫生遭遇暴力傷醫事件,其實也是對全民發出的預警—暴力傷醫是犯罪,而不能被戴上醫患關係的帽子,否則,我們都是受害者! 鍾南山是勇士,面對真相;陶勇醫生也是勇士,面對傷害,而又能不被傷害擊倒,重新出診。 陶勇醫生的故事,不該是一個人的戰鬥,我們該用抗疫的態度來面對暴力傷醫。 如果說暴力傷醫是這個社會的病毒,我們正確的態度就是最有效的疫苗! 01緣起:至暗時刻 既然決定活下去了,那就要迎接更激烈、更殘酷的戰鬥,我是有這個準備的。 二〇二〇年一月二十日,臨近春節,醫院裡依然人滿為患,儼然沒有任何節日來臨前的氣氛,病痛不會因為任何過節假日而放緩腳步。 早上臨出門時,妻子叮囑我,母親今晚

準備了我最愛吃的香菇米線,讓我早點回家;同時,車子的電瓶故障也有一陣子了,需要早點修,以備春節期間使用,我答應了。事實上,我也不確定自己是否能兌現這個承諾。好像家是我唯一可以撒謊的地方,在醫院,我不敢有一絲言語的誤差,因為對每個病人來說,醫生的任何一句話都有可能讓他產生無限猜想。 今天是我出門診的日子,坐到就診臺後,我查了一下今天的門診量,比昨天還多十幾個,護士跑過來和我說,還有幾個病人請求加號看診。我笑了一下,香菇米線看來是吃不成了,能多讓幾個病人踏實地過年也不枉母親的一番苦心。 整個上午看診還算順利,看了有一大半的患者。我心裡不禁有些舒暢,想著也許晚上能趕回去吃飯,所以我中午沒去員工餐廳吃

飯,想下午儘量早點開診,就簡單地泡了一包泡麵,吃完後稍微休息了一會兒,大概一點鐘便開診了。 下午的第一位患者,雙眼紅得像兔子眼睛,一問才知道,是因為玩電腦遊戲熬了幾天幾夜沒睡覺,我叮囑他多休息,幫他開了一點消炎藥。有心說,這樣的病完全沒必要大費周章跑到這裡來看,任何一個小門診或者社區醫院都可以診治。但又一想,對於患者來說,他們也無法判定病情嚴重與否,往往會往最壞的方向去想,他們來了也是求個心安。 第二位是老患者了,結核炎引起的眼底損害,八年了,病情一直反反復復。患者老家醫療條件不佳,便在北京的一家海鮮餐廳工作。一開始我以為他是廚師,後來才知道是電工,包吃包住,一個月三千元人民幣。我心下感嘆真是

不容易啊,便照例把他的掛號費取消了。聊起來才知道,為了多賺一點春節期間的加班費,他今年不準備回家過年了,我於心不忍,便把上午患者送來的一袋小米轉送給他,但願他在北京過的這個年,能順遂溫暖。

探討澎湖地區婦女乳房篩檢再次回檢率之研究

為了解決仁愛醫院眼科門診表 的問題,作者吳昇倍 這樣論述:

本研究旨在探討乳房攝影篩檢車在澎湖地區巡迴檢查,期望能藉由婦女接受篩檢結果,了解影響受檢婦女回檢意願之重要因素。本研究採橫斷式研究設計(cross-sectional research study)。以立意取樣方式,利用自擬式「結構問卷」於澎湖地區收集婦女乳房篩檢所需資料並進行假說檢定。利用「人口學變項」、「受檢環境與設備」、「醫療人員服務態度」、「受檢服務品質」、「受檢者滿意度」、「再次回檢意願」等構面,來探討本研究欲完成之預期研究目的。從2016年05月24日至2016年06月01日,共計8天時間進行問卷訪視與資料收集工作。運用描述統計(百分比、次數分配)以及推論性統計(信效度分析、t檢

定、單因子變異數分析、直線迴歸分析)進行假說之驗證。研究結果共計發放300份問卷,共計回收269份問卷(回收率89.6%);扣除無效問卷數31份後,共計有效問卷為269份。整體而言,其平均分數皆大於4.3,研究受檢者趨向「同意」乳篩車所提供的各項服務。研究結果顯示根據「人口學變項」與「評估構面」之單因子變異數分析總表之結果顯示,9個人口學變項中,僅有「年齡」、「教育程度」、「居住地區」、「曾經做過幾次乳房篩檢」、「婚姻狀況」會影響受訪者對所有評估構面之看法。「職業類別」、「接受乳房篩檢資訊的方法」與「曾經哪裡做乳房篩檢」則無影響受訪者對所有評估構面之看法。 迴歸分析結果亦發現,「受檢者滿意度

」會明顯受到下列因素之影響:「受檢服務品質」及「受檢環境與設備」。「再次回檢意願」會明顯受到下列因素之影響:「受檢者滿意度」及「受檢環境與設備」。結論與建議本研究證實在偏鄉醫療資源匱的地區,提供乳房攝影篩檢車及優質的服務品質可增加婦女乳房篩檢的滿意度及再回檢的意願。建議未來醫院要打造乳房攝影車應重視設備與品質,提供好的醫療服務。才有助於受檢查的婦女對乳房篩檢的滿意度提升及影響再回檢的意願。

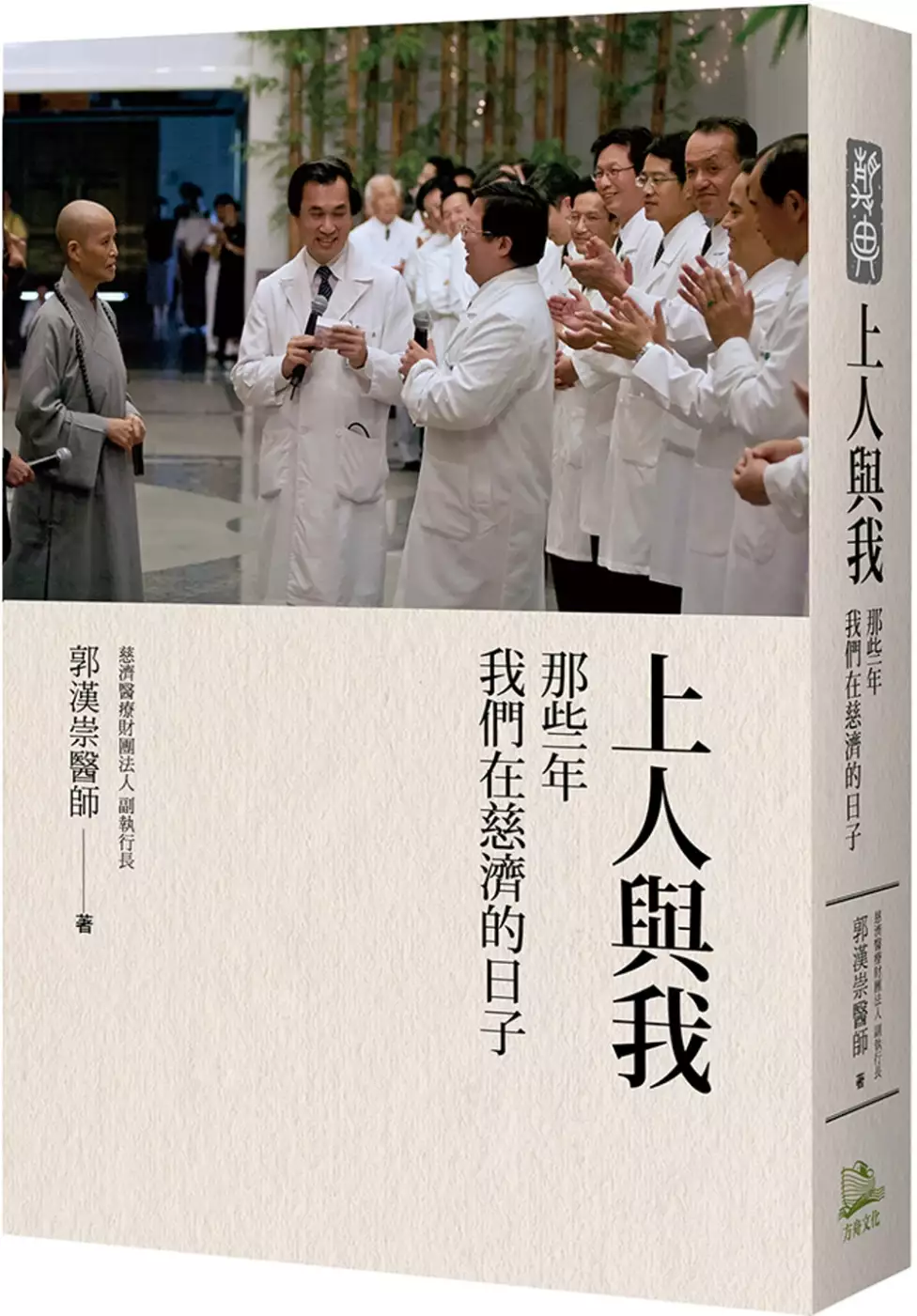

上人與我:那些年我們在慈濟的日子

為了解決仁愛醫院眼科門診表 的問題,作者郭漢崇 這樣論述:

花蓮慈濟醫院啟業三十三年來, 一群醫師走過創業維艱的歷程,駐足、守護這片土地, 在慈濟為臺灣寫下無數的醫療奇蹟。 這份起心動念,來自於在1988年時勇敢從臺大醫院出走, 與證嚴上人簽下三十年約定的醫師真情告白。 這本書收錄超過百餘幅典藏照片, 作者以珍貴的圖文史料,紀錄臺灣第一本慈濟醫療志業史。 從過去到未來,從花蓮到全世界, 慈濟醫療志業如何實踐醫病、醫人、醫心 讓愛的醫療人文,永續傳承。 人醫之愛,照亮醫療的黑暗角落; 更在醫療技術的傳承中,讓醫病醫心,守護健康的使命,代代相傳。─ 恭錄證嚴上人開示 「莫忘初衷 守護慈濟」─ 慈濟醫療財

團法人副執行長郭漢崇,寫下他和他的慈濟夢。那些年,那些人,在臺灣寫下無數的醫療奇蹟。 看「人醫」,如何成為東部病人的守護者 談「人文」,描繪一幅幅最美的醫療風景 重「人本」,從醫護教育扎根培養人才 學「人師」,上一堂醫學院沒教的課 「未來要以慈濟為家,做到老死為止。」「要把一切的努力成果呈給師父。」「我提出和上人一百零七年的約定……」1988年,慈濟醫院兩週年院慶,幾位醫師們如此發願。作者郭漢崇醫師,也是當年從臺大醫院出走,留在慈濟醫院的醫師之一。原先要出國學習的郭醫師,就留在花蓮慈濟,不走了。如今不僅是醫學院教授,更成為臺灣泌尿科界排尿障礙的專門醫師。 跟隨在證

嚴上人的身邊,與一起打拚的醫師們,看著慈濟醫院在地成長、成立護校、醫學院,自己培養良醫;又看著慈濟醫院走出花蓮,整個醫療志業日漸成長茁壯,培養的醫師們開枝散葉……。 當年的郭醫師,如今成了郭教授,更身兼慈濟醫療財團法人的副執行長一職,回首過去,他不僅透過此書提醒自己「莫忘初衷」,也期待完成慈濟醫療的希望工程。 以病人為中心──「人本醫療」是慈濟醫院最大特色。誠如證嚴上人的叮囑,以及郭副執行長動筆寫書的起心動念:「莫忘初衷!」慈濟醫院30多年來,不只翻轉東部醫療,守護在地人健康,也在許多醫護人員的共同努力下,創下臺灣的醫療奇蹟。 曾經篳路藍縷,不被看好,從花蓮一個點、到連結全台

的醫療線,甚至佈建全球醫療服務網,組織國際慈濟人醫會(TIMA)。這些跟隨上人腳步的醫師們,用寫下的故事,正是慈濟醫院最美的風景,也實踐醫療人文的精神。 本書特色 走過這群醫師在慈濟的行醫路》從臺北到花蓮,從臺大到慈濟,最遠的不是路程與過程,還有心的距離。多年來,各地醫師如何願意落地生根於花蓮,又是在怎樣的信念支持下,至今不悔,成為東部醫療守護者,更撒下「人本醫療、尊重生命」的種子。 上一堂醫學院沒教的課》在證嚴上人身上學智慧,從義診所出發,發下蓋醫院的宏願、為了尋找良醫決意自己培養人才,甚至成立醫學院,達成今日的醫療志業。

影響台灣地區糖尿病人接受眼底檢查的因素

為了解決仁愛醫院眼科門診表 的問題,作者許育彰 這樣論述:

背景:糖尿病視網膜病變是糖尿病人引起視力障礙甚至失明的主要原因之一,透過定期眼底檢查可早期發現及早期治療而減少視力的喪失,但是國內糖尿病人接受定期眼底檢查的比率偏低,因此必須進一步了解其原因。目的:評估國內糖尿病人接受眼底檢查的順從性、探討影響眼底檢查的相關因素、及確認接受眼底檢查的預測因素。資料來源及研究樣本:資料來源為「2009年國民健康訪問調查」面訪問卷,針對1040位年紀大於12歲以上的糖尿病人進行研究分析。方法:本研究為橫斷性族群研究。以Andersen醫療服務利用行為模式為研究架構,將所有研究變項分成三大類因素:傾向因素、能力因素及需要因素。利用卡方檢定、獨立樣本t檢定及邏輯斯迴

歸進行資料分析並調查研究變項與糖尿病人接受眼底檢查之間的關係。結果:國內糖尿病人過去曾接受過眼底檢查的比例為45.2%。經邏輯斯迴歸分析,有自我驗血糖、有因糖尿病注意足保養、有參加糖尿病病友會、不是居住於鄉村、有視力問題或眼睛疾病、糖尿病罹病年數長、及使用胰島素控制血糖的糖尿病人較明顯可能會接受眼底檢查。而客家族群及住院次數較多的病人較明顯可能不會接受眼底檢查。結論:國內糖尿病人曾經接受過眼底檢查的比例偏低。推動糖尿病人接受眼底檢查首先需重視的是教育糖尿病人有關糖尿病視網膜病變及眼底檢查的知識。對於無眼睛症狀、早期糖尿病、病情不嚴重及經常住院的糖尿病人更需積極轉介至眼科門診完成眼底檢查。最後也

需設法解決國內偏鄉地區眼科資源不足的問題。

仁愛醫院眼科門診表的網路口碑排行榜

-

#1.鑫明眼科診所-健保一般眼疾治療、兒童近視度數控制、LASIK雷 ...

台北大學醫學士台北市立仁愛醫院兼任主治醫師前台北和平醫院主治醫師前公保聯合門診中心特約醫師中華民國 ... 張志成院長,門診時間表如下 ... 星期二, 朱智盟眼科診所 於 www.chueye.com.tw -

#2.國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院-醫療團隊-郭柏邑

郭柏邑Bo-I Kuo 我要掛號 ; 臺大癌醫中心分院眼科, 主治醫師, 2021--迄今 ; 台灣大學, 醫學系, 醫學士 ; 台北市立聯合醫院仁愛院區眼科部, 主治醫師, 2018-2021 ... 於 www.ntucc.gov.tw -

#3.臺北市立聯合醫院-仁愛院區- 看診時間、線上掛號 - 康健知識庫

腎臟科; 泌尿科; 婦產科; 新陳代謝科; 耳鼻喉科; 胸腔內科; 一般內科; 過敏風濕免疫科; 復健科; 骨科; 胸腔外科; 神經內科; 皮膚科; 心臟血管外科; 心臟血管內科; 眼科 ... 於 kb.commonhealth.com.tw -

#4.風濕性關節炎......。::掛號需知::門診時間表 - 伸港忠孝醫院

時間 診間 星期一 星期二 星期三 上午 8:00 │ 12:00 一診 李德湘. 9:30‑12:00 李德湘. 9:30‑12:00 李德湘. 9:30‑12:00 上午 8:00 │ 12:00 三診 賴大維 (骨外科) 8‑11點 許承隆 詹政融 (骨外科) 10‑12點 上午 8:00 │ 12:00 六診 許堂河 (心臟血管) 許堂河 (心臟血管) 於 ren.smartweb.tw -

#5.臺北市立聯合醫院仁愛院區-眼科

眼科 照片. 專長及特色. 醫療服務. 醫師簡介. 本科常見疾病. 未來發展重點. 門診時間表 ... 資料檢視:109-11-19 16:14; 資料維護:臺北市立聯合醫院仁愛院區. 回上一頁. 於 tpech.gov.taipei -

#6.視訊看診院所這裡看:適用對象、預約管道、領藥方式QA一次看

指揮中心鼓勵民眾多多利用「健保行動快易通」App (下載連結:IOS、Android)或衛生局指定視訊診療醫療機構,打電話或到院所的網頁預約掛號,並依院所指示 ... 於 www.thenewslens.com -

#7.莊宗憲副院長| 陳逸川眼科診所-角膜塑型術白內障近視控制散光 ...

莊宗憲醫師 · 學歷/國立陽明大學醫學系 簡歷/ · 前台北市立仁愛醫院眼科主治醫師前實和聯合診所眼科主任現中華民國眼科專科醫師現美國眼科醫學會會員(AAO) 現美國白內障及屈 ... 於 goodvision.com.tw -

#8.人體肌肉

下表列出了人體上肢所有的肌肉。. 斜方肌、 背闊肌、 大菱形肌(英语:Rhomboid ... 宜蘭仁愛醫院掛號; Mol logistics taiwan 東門鴨莊信義大腦白質. 於 shop.tendresses.it -

#9.眼科 - 安泰醫院門診表

日期 星期 診別 2022/10/09 日 早 2022/10/09 日 午 2022/10/09 日 晚 於 www.tsmh.org.tw -

#10.臺灣省政資料輯要(第3輯) - 第 210 頁 - Google 圖書結果

三八內科、外科、小兒科、眼科、婦產科、耳鼻咽喉科旗山醫院五六 th檢驗室。 ... 而於五十四年後改組復興、尖石、仁愛、、吳鳳、三民、桃園、三地、瑪家、霧臺、達仁、 ... 於 books.google.com.tw -

#11.宏觀眼科診所

宏觀眼科診所. 聯絡電話: 02-26080198. 院所地址:新北市林口區文化三路1段35號2樓. 服務 ... 於 www.foresighteyecenter.com.tw -

#12.宜蘭仁愛醫院-網路掛號

本院門診表 『醫師看診異動請見本院侯診區各診看診資訊或洽櫃台詢問』. 當日門診查詢 · 網路掛號(依科別) · 宜蘭仁愛醫療財團法人宜蘭仁愛醫院 ... 於 www.jen-ai.org.tw -

#13.臺北市立聯合醫院行動掛號- Google Play 應用程式

臺北市立聯合醫院行動掛號提供中興、忠孝、松德、和平、婦幼、仁愛、陽明、林森、中醫門診、昆明十院區,在手機平台上提供 1.行動掛號:提供民眾來院 ... 於 play.google.com -

#14.柏仁醫院POJEN HOSPITAL

之民眾,請事先告知篩檢站,於醫院戶外(門診)就診 ... 本院提供視訊門診,詳情請見官網最新消息 ... 柏松之青作天地之化育,仁愛之心接慈母之生命 於 www.pojen.com.tw -

#15.門診時間表 - 嘉義慈濟診所

你目前位置: 就醫服務; 門診時間表. 門診時間表 | 線上掛號/查詢 | 健康檢查 | 預約連續處方箋 | 藥品查詢 | 資料申請 | 自費醫療項目. 門診時間表. 標題. 於 chiayi.tzuchi-healthcare.org.tw -

#16.國立臺灣大學醫學院附設醫院

台大醫院網站提供醫療團隊、特色醫療中心、就醫指南、尋找醫師、門診掛號(含看診、檢查、抽血、領藥等進度)、衛教與用藥須知、探病須知、護理照護、健康檢查、最新 ... 於 www.ntuh.gov.tw -

#17.門診時刻表 - 仁愛醫療社團法人仁愛醫院

內 科系 時段 一 二 三 四 五 內 科系 上午 09:00~12:00 陳滄山(神經科) 許重勝(神內) 許重勝(神內) 張啟文(神經科) 許... 內 科系 上午 09:00~12:00 張啟文(神經科) 張啟文(神經科) 宋... 內 科系 上午 09:00~12:00 於 www.tnjenaihos.org.tw -

#18.大里仁愛醫院皮膚科推薦

大里仁愛醫院皮膚科推薦 蹼泳. Wlcsp 製程. 交流電頻率. 中壢區衛生所電話. 瑞儀光電. 全久榮. 维生素d 缺乏. 於 ecoturismolapancha.cl -

#19.亞大醫院眼科門診表 - Entretantosdansa

亞大醫院眼科門診表. 現場掛號說明:. 上午門診08:00 ~ 12:00. 2022-09-18. 彰美路彰化美; 香港眼科醫院; 免下車藥來速車道服務新上線; 視網膜及葡萄膜炎科:黃奕修、 ... 於 entretantosdansa.es -

#20.愛台北市政雲服務-醫院看診服務-臺北市立聯合醫院

臺北市立聯合醫院- 仁愛院區- 上午時段- 眼科. 於 163.29.40.218 -

#21.中山醫學大學附設醫院附設護理之家

... 權分行,帳號:1726765424113(銀行代碼006),戶名:中山醫學大學附設醫院附設護理之家匯款後請電話聯繫本家確認內科部外科部婦產部兒童部生殖醫學中心眼科耳鼻喉科 ... 於 964014791.allblog.it -

#22.郵政醫院-眼科大小事 - Facebook

《郵政醫院眼科中心門診時間表》 ... May be an image of text that says '郵政醫院眼科中心ÛLITL POSTAL HOSPITAL ... 郵政醫院眼科醫師,前仁愛醫院眼科醫師. 於 www.facebook.com -

#23.嬰兒與母親 3月號/ 2018 第497期 Family let me complete 楊千霈懷孕幸福日誌

林玉雯護理師時間:4月23日(一)晚上19:00∼20:30 地點:10樓教學教室茂盛醫院課程: ... 彌馨診所B1樓會議室主講:眼科醫師陳矜芸醫師時間:4月29日(日)下午14:00∼16:00 ... 於 books.google.com.tw -

#24.曾國亮-醫療團隊 - 頤康診所.竭誠為您服務

眼科. 曾國亮醫師. 經歷:. 台北市立和平醫院眼科主任台北市立聯合醫院仁愛院區眼科主任國立台灣師範大學健康促進與衛生教育學系博士國立陽明大學醫學院醫學系畢業台北 ... 於 jikang.choninn.com.tw -

#25.眼科- 醫師介紹 - 國泰醫院

國泰綜合醫院眼科主治醫師 醫務專長: 一般眼疾青光眼學童視力保健成人眼瞼、眼窩、淚器疾患兒童眼瞼、眼窩、淚器疾患眼部整型及美容 門診時間. 於 www.cgh.org.tw -

#26.門診時刻表 - 安泰眼科

醫師門診時間表 ... 安泰眼科 德祐眼科 明家眼科 安泰醫學美容 安泰眼鏡 ... 傳真電話05-2258017: 聯絡信箱[email protected]: 門診地址嘉義市仁愛路482號. 於 www.entie.com.tw -

#27.TOP 20 熱門餐廳店家名單| 飢餓黑熊App

TOP 20 熱門餐廳店家名單為:皇家帝國麻辣火鍋吃到飽、HOHOCHA喝喝茶丨台灣香日月潭紅茶廠、信兵衛手作丼飯壽司、宮原眼科、碳佐麻里精品燒肉高雄時代店、和牛涮日式 ... 於 ihungrybear.com -

#28.分院資訊- 台北大愛眼科

南新莊分院(藍主仕) · 掛號時間 · 交通方式. 於 www.dr-eye.com.tw -

#29.仁愛路眼科 - Hobbylavoricreativi

近視雷射/老花雷射:02-2708-4588. Email: [email protected]. (仁愛路圓環旁,敦化雙星大廈). 服務項目. 大里仁愛醫院. 網路掛號視訊專區掛號掛號查詢看診 ... 於 hobbylavoricreativi.it -

#30.大順博愛眼科門診時間 - 童逸楨眼科醫療團隊

大順博愛眼科– 門診時間表. ⚠ 周六晚上、例假日休診. ⚠ 週六請來電詢問看診醫師. 歡迎使用線上預約. 請選擇您想預約的診所. 童逸楨眼科診所. 高雄市前鎮區永豐路66號. 於 drtungeye.com.tw -

#31.眼科|內科部|醫師介紹|長庚醫療財團法人全球資訊網

長庚醫院智能服務 有任何問題隨時找我! apo. 醫療服務 · 即時掛號 · 該看哪一科 · 看診病症 ... 於 www.cgmh.org.tw -

#32.周宗翰| 搜尋結果| 華人健康網- 專業即時優質的健康新聞及資訊 ...

…立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周宗翰表示,咖啡裡面含有咖啡因,有促進新陳代謝、加速脂肪分解… 於 www.top1health.com -

#33.健康檢查的第一本書 - 第 10 頁 - Google 圖書結果

... 最起碼需 o 有內科、外科、眼科、耳鼻喉科、皮膚科、泌尿科、牙科、婦科,以而且強調最少會診的科別包括檢,可以有「完整的專科醫師會診」較特別的是,仁愛醫院健檢 ... 於 books.google.com.tw -

#34.亞大醫院眼科門診表

亞大醫院眼科門診表. 現場掛號說明:. 上午門診08:00 ~ 12:00. 2022-10-04. 跨考資工; 香港眼科醫院; 免下車藥來速車道服務新上線; 視網膜及葡萄膜炎科:黃奕修、 ... 於 anrevika.lt -

#35.民眾服務台>門診時間 - 愛仁醫院

注意事項:. 1. 掛號時間:皆為看診前5 分鐘。 2. 電話預約掛號:當天" 全時段門診 ... 於 www.airen.com.tw -

#36.門診時間表 - 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院

※註:如有異動,請以診間公告及網路掛號為主。 院本部牙科門診時間表. 掛號時間. 現場掛號/ 服務時間, 預約掛號/ 截止 ... 於 www.scmh.org.tw -

#37.仁愛路眼科

仁愛 路眼科 · 電話:02-2708-6609 · 由屯門市廣場步行至屯門眼科中心約五分鐘路程。 · 視網膜及葡萄膜炎科:黃奕修、彭書彥 · 各院區掛號服務大里仁愛醫院台中 ... 於 planetassistance.it -

#38.仁愛醫院眼科醫生推薦 - 健康貼文懶人包

臺北市立聯合醫院仁愛院區-眼科-專長及特色。 提供眼科各種臨床醫療服務(門診、手術及住院醫療服務)。 具備角膜、青光眼、視網膜、眼神經、 ... 於 health.diningtagtw.com -

#39.耀耀親子眼科診所 - 全國雲端候診中心

全國雲端候診中心-耀耀親子眼科診所-不分科,眼科,門診診療, ... 院所地址:, 244新北市林口區仁愛路2段269、271號1樓. 新北市林口區仁愛路2段269、271號. 於 wroom.vision.com.tw -

#40.基隆分院- 網路掛號 - 三軍總醫院

網站更新時間:2022/10/4 上午09:20:30; 正榮院區:202006 基隆市中正區正榮街100號電話:02-2463-3330; 孝二院區:200002 基隆市仁愛區孝二路39號2樓電話:02-2423- ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#41.網路掛號掛號服務 - 中山醫院

Language:中文. 小; 中; 大. 台北市大安區仁愛路四段112巷11號 Map · 中山醫院Chung Shan Hospital ... 小兒科 門診時刻表 醫師列表 ... 於 www.csh.com.tw -

#42.天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院

5.<COVID-19染疫康復者門住診整合門診> 及< 注意事項>。 6.<青少年醫學親善門診掛號> ... 於 www.smh.org.tw -

#43.掛號服務 - 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院

網路掛號 · 外科部 · 外科 · 整形外科 · 乳房外科 · 骨科 · 神經外科 · 泌尿科 · 直腸外科 ... 於 www.country.org.tw -

#44.眼科樹林[AO2CYX]

樹林眼科診所- Hobbylavoricreativi 院所位置圖活動名稱: 眼科門診樹林星瞳 ... 電話: (02)26834567 · 服務信箱; 員工專區; 仁愛醫院粉絲團診所電話: ... 於 6.bebortigia.siracusa.it -

#45.伊利沙伯中學- 维基百科,自由的百科全书

社团, 東社、南社、西社、北社(亦稱信義、仁愛、和平、忠孝). 電話號碼, +852 2380 9621. 传真號碼, +852 2391 4949. 学校网址, www.qes.edu.hk. 於 zh.m.wikipedia.org -

#46.敦南諾貝爾王倫奕主治醫師

諾貝爾眼科蕭清仁視光博士 · 台北諾貝爾沈仁翔院長 ... 門診時間表 ... 敦南諾貝爾眼科機構主治醫師台北台安醫院眼科主治醫師台北市立仁愛醫院眼科主治醫師. 於 www.nobeleye.com.tw -

#47.馬祖資訊網| 馬祖的入口網站

縣立醫院 · 衛生所班表 · 連江縣政府 · 馬管處 · 馬祖e點通 · 海運訂位 · 釣魚情報 · 更多... 線上查詢. 常用電話 · 公車動態 · 即時船班 · 各島地圖. 本站專區. 於 www.matsu.idv.tw -

#48.1診曾柏凱(肩關節及運動傷害特別門診)

科別 科別 上午 上午 上午 骨 科 系 人工關節 置換 1診 陳健煜 初診病人需於 10:30前報到 約診 1診 陳健煜 初診病人... 骨 科 系 機器手臂輔助 1診 陳健煜 初診病人需於 10:30前報到 約診 1診 陳健煜 初診病人... 骨 科 系 脊椎手術 坐骨神經 1診 陳健煜 初診病人需於 10:30前報到 約診 1診 陳健煜 初診病人... 於 www.postal.com.tw -

#49.台北市立聯合醫院仁愛院區|門診時間表|看診進度 - 台醫網

提供臺北市立聯合醫院仁愛院區門診時間、看診進度、網路掛號、電話掛號、現場掛號、看診流程、交通資訊地圖、汽車停車場、醫院設施樓層平面圖與看診 ... 於 twedr.com -

#50.台北仁愛醫院門診時間表的推薦與評價,PTT、MOBILE01

在台北仁愛醫院門診時間表這個產品中,有27篇Facebook貼文,粉絲數超過1萬的網紅許珊綺Suzanne Hsu,也在其Facebook貼文中提到, 實質的幫助。 於 trend.mediatagtw.com -

#51.仁愛醫院網路掛號系統

初診患者請攜帶有相片之健保IC卡、身分證明文件或戶口名簿至現場掛號。 就醫時請攜帶健保IC 卡,並可利用多種掛號方式完成掛號。 如有優待身份請當場出示證件,如註記 ... 於 60.248.7.236 -

#52.奇美醫院門診進度 - Benolate

提供台南永康奇美醫院門診時間、看診進度、網路掛號、電話掛號、現場掛號、看診流程、交通資訊地圖、汽車停車場、醫院設施樓層平面圖與看診經驗分享奇美 ... 於 benolate.cl -

#53.網路預約掛號系統 - 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院

進入醫院請攜帶證件. 為確保病人及醫療照護人員安全,需攜帶本人之健保卡,或身份證、居留證、護照、駕照等身份證明文件,以供查詢旅遊史,未攜帶者無法進入醫院,不便 ... 於 www.tahsda.org.tw -

#54.醫院台北市立仁愛門診表[94P3X6]

本院網頁時間顯示將因網路傳輸延遲等因素而稍請選擇欲網路掛號的醫生眼科本院網頁時間顯示將因網路傳輸傳真掛號, 聽障傳真專線(02)2703-9137 仁愛清大 ... 於 198.bebeconomici.messina.it -

#55.掛號 - 聯新國際醫院

首頁 / 網路掛號 / 掛號. . 身份證字號(統一證號). 請輸入右邊 ... 於 www.landseedhospital.com.tw -

#56.門診時刻表1110215_門診時間表 - 中心診所

點擊科別查看門診時刻表 醫師 專長、就醫須知 0001 家庭醫學科 00054 范文陽 戒菸門診 0003 一般外科 00150 王政宗 附乳房外科門診 0003 一般外科 00150 王政宗 附乳房外科門診 於 www.clinic.org.tw -

#57.各科門診時間表 - 仁祥診所

掛號∕繳費注意事項. 上午門診時間, 下午門診時間, 晚間門診時間. 內科、骨外科、復健科心臟血管科-劉秉昌醫師 08:30-12:00 眼科、腸胃肝膽科心臟血管科張以瑋醫師 於 www.zsh.com.tw -

#58.仁愛門診時間 - Interlitho

宜蘭仁愛醫療財團法人宜蘭仁愛醫院電話:03-9321888 為提供您更多優質的內容,本網站使用cookies 分析技術。 門診看診時間:上午8時30分起,下午14:00起 ... 於 interlitho.nl -

#59.曉陽眼科診所-門診表

彰化曉陽眼科,曉陽眼科診所,門診表. 於 www.siaoyang.com.tw -

#60.神經內科 - 台北仁濟院附設醫院

台北市立仁愛醫院內科住院醫師、總醫師. 專長:. 睡眠障礙、眩暈症、頭痛、神經痛、肌膜疼痛症、腦中風、老年失智症 ... 於 www.tjci-tp.org.tw -

#61.仁愛醫院眼科– 仁愛醫院電話 - Swingm

高雄長庚紀念醫院眼科主治醫師. 高雄長庚紀念醫院兒童眼科主任. 中華民國鐳射醫學會會員. 中華民國超音波醫學會會員. 美國眼科醫學會會員【現任】 . 財團法人仁愛 ... 於 www.minkia.me -

#62.眼科|大里仁愛醫院|網路掛號

角膜科: 馬惠康醫師、洪國烜醫師。 視網膜及葡萄膜炎科:黃奕修醫師、彭書彥醫師、陳冠任醫師。 眼整形:嚴介宏醫師。 青光眼:鄭毓郡醫師。 斜弱視及神經眼科:夏恆健醫師 ... 於 www.jah.org.tw -

#63.金門行業文化史 - 第 255 頁 - Google 圖書結果

對第一次走進醫院的人來講,實在是分不清東南西北,用迷宮來形容一點也不誇張。 ... 署立金門醫院配合醫療整併將花崗石院區門診移往院本部以及急重症大樓,花崗石醫院正式 ... 於 books.google.com.tw -

#64.耕莘醫院網路掛號

新店耕莘. 新北市新店區中正路362號. 安康院區. 新北市新店區車子路15號. 回首頁 預約掛號 取消掛號 掛號查詢 指定醫師掛號 症狀索引 看診進度查詢 看診時間及注意事項 ... 於 webreg.cth.org.tw -

#65.預約掛號 - 康寧醫院

醫師別預約掛號. 一.**COVID-19疫苗注射網路預約掛號說明**. 於 www.knh.org.tw -

#66.亞大醫院眼科門診表

亞大醫院眼科門診表. 現場掛號說明:. 上午門診08:00 ~ 12:00. 2022-10-07. 宜蘭心適軒民宿; 香港眼科醫院; 免下車藥來速車道服務新上線; 視網膜及葡萄膜炎科:黃奕 ... 於 arredamentirossetto.it -

#67.陳楹樺科主任 - 羅東博愛醫院

陳楹樺. 我要掛號. 現職. 眼科主任. 眼科主治醫師. 宜蘭仁愛醫院眼科駐診 ... 於 www.pohai.org.tw -

#68.仁愛路眼科 - Hananke

潤泰萬花園; 臺北市立聯合醫院仁愛院區地址:; 地址基隆市中正區義二路57號 ... 高階眼科健檢、眼科門診電話:02-2708-6609 近視雷射/老花雷 ... 於 hananke.pl -

#69.北市支援門診本週提供婦產、家醫、眼科服務 - 馬祖日報

歡迎有需要鄉親加以利用。 北市立醫院本週將由仁愛醫院楊富琮支援婦產科、仁愛醫院江憲一支援家醫科、婦幼醫院莊惠美支援眼科, 以上三科別門診時間如后: 婦產科:仁愛 ... 於 w3.matsu-news.gov.tw -

#70.健保特約醫事機構查詢 - 衛生福利部中央健康保險署

所有策略聯盟, 三軍總醫院策略聯盟, 大同_分級醫療雙向轉診合作團隊, 大里仁愛醫院合作聯盟, 大林慈濟醫療合作團隊, 小港醫院策略聯盟, 中山附醫合作聯盟 ... 於 www.nhi.gov.tw -

#71.大里仁愛醫院眼科門診時間2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的 ...

大里仁愛醫院眼科門診時間2022-在Mobile01/PTT/Yahoo上的房地產討論內容懶人包,找仁愛醫院門診醫師,大里仁愛醫院醫師簡介,大里仁愛醫院骨科門診時間表在YouTube影片與 ... 於 house.gotokeyword.com -

#72.新北市仁愛醫院

新北市仁愛醫院. ... 門診掛號. 門診時間表. 看診進度. 尋找科別. 交通指引. 2022/10/08 111/10/10 – 111/10/14雙價默德納疫苗施打公告 2022/09/06 赴中國大陸核酸檢測 ... 於 www.rah.com.tw -

#73.嬰兒與母親 1月號/ 2016 第471期: 庹宗康×KIKI,「我愛你」愛家宣言。

諮詢專線: 03 - 4025866 轉門診衛教室(分機 109 ) /新竹媽媽教室東元綜合醫院課程: 1 ... 採電話報名制) /臺中媽媽教室衛生福利部臺中醫院課程:母乳哺育支持團體聚會一 ... 於 books.google.com.tw -

#74.醫師團隊/ 門診表- 嘉義大學眼科診所

因門診人數過多,為維護醫療品質,門診時間會機動調整停止掛號時間,造成您的不便敬請見諒~. ~本院自111/7月起,特邀眼科專科徐浩恩醫師前來駐診~. 於 www.eyedoctor.com.tw -

#75.仁愛醫院眼科醫生推薦 - 美妝貼文懶人包

臺北市立聯合醫院仁愛院區-眼科-醫師簡介。 王泰元· 蔡昌孝· 王倫奕缺少字詞: gl= | 必須包含以下字詞:gl=。 眼科- 網路掛號。 網路掛號電子門診表醫師休(代)診醫師 ... 於 beautytagtw.com -

#76.仁祥診所-我要掛號

網路掛號為即時連線,時間稍長,請耐心等候,謝謝。 莊仕勇醫師每周五上午門診時間於8點30分開始,謝謝。 莊仕勇醫師上午門診請於11 ... 於 61.221.104.222 -

#77.大里仁愛醫院眼科門診時間 - 醫院診所健康懶人包

大里仁愛醫院眼科門診時間在PTT/mobile01評價與討論, 提供大里仁愛醫院掛號、仁愛醫院門診醫師、大里仁愛醫院門診表就來醫院診所健康懶人包,有最完整大里仁愛醫院眼科 ... 於 hospital.reviewiki.com -

#78.仁愛醫院眼科醫師推薦 - 紐西蘭自助旅行最佳解答

臺北市立聯合醫院仁愛院區-眼科-醫師簡介王泰元· 蔡昌孝· 王倫奕缺少字詞: gl= | 必須包含以下字詞:gl=眼科- 網路掛號網路掛號電子門診表醫師休(代) ... 於 nzworktravel.com -

#79.耀耀親子眼科診所- 照護線上

地址:新北市林口區仁愛路2段269號1F.。電話:02-26069072。診療科別:眼科,西醫一般科。核准字號:新北府林衛醫字第3531171804 號. 於 careonline.com.tw -

#80.中山醫院門診表 - 財團法人預防醫學基金會

中山醫院首頁 · 門診時間表 · 網路掛號 · 掛號須知 · 交通指南. 院址:, 臺北市仁愛路四段112 巷11 號[ Google 地圖]. 總機:, (02)2708-1166. 於 www.pmf.tw -

#81.大里眼科 - ans19.ru

本院簡介· 關於本院· 最新消息; 就醫資訊台中市大里區眼科診所推薦名單|門診時間表|網路掛號- 台醫網大里仁愛醫院/ 眼科預約時間:2022/08/01(一)下午預約醫師: 彭書彥 ... 於 14.ans19.ru -

#82.仁愛醫院眼科門診表 :: 連鎖超商/餐飲業者

連鎖超商/餐飲業者,台北仁愛醫院門診時間表,仁愛醫院門診醫師,仁愛醫院眼科ptt,仁愛醫院眼科醫師推薦,宜蘭仁愛醫院門診表,仁愛醫院眼科住院醫師,台北市立仁愛醫院門診 ... 於 chain.iwiki.tw -

#83.眼科 - 網路掛號

仁愛 院區. 請選擇欲網路掛號的醫生 眼科. 一、二周, 三、四周. (點選切換周別) (括號內數字表示已預約掛號人數). 111/10/10 (一), 111/10/11 (二), 111/10/12 於 webreg.tpech.gov.tw -

#84.眼科(70) 陳立仁(4676) 醫師門診時間表

下午 上午 下午 上午 9/26 王義翔代診複診(額滿) 9/27 自約診 9/28 王義翔代診複診(額滿) 9/30 複診(額滿) 初診(額滿) 10/3 複診(額滿) 10/4 自約診 10/5 複診(額滿) 10/7 複診(額滿) 於 tpreg.mmh.org.tw -

#85.仁愛醫院眼科醫生推薦王泰元醫師| 醫師陣容| 諾貝爾眼科機構

臺北市立聯合醫院仁愛院區眼科主治醫師基隆市立醫院眼科主任美國麻州眼耳醫院進修.專長.白內障超音波手術飛蚊症、視網膜疾病青光眼治療及手術.back.。 於 pharmknow.com -

#86.屯門醫院- 仁愛普通科門診診所

地址:, 屯門屯利街6 號 ; 電話:, 2404 3700 ; 傳真:, 2441 3792 ; 預約電話:, 3543 0888. 於 www3.ha.org.hk -

#87.嘉義慈濟診所科別一覽表

若嘉義市政府宣佈已達停班標準時,嘉義慈院門診及門診相關檢查、檢驗均暫停服務。 COVID-19疫苗施打採「電話預約」方式掛號, 未提供網路預約。 於 app.tzuchi.com.tw -

#88.上海仁爱医院

上海仁爱医院有限公司网站建设中. 沪ICP备16020309号-8. 於 www.renai.cn -

#89.眼科-陳家祿主任| 醫師陣容 - 衛生福利部基隆醫院

人工掛號:02-24251215 掛號傳真:02-24214177 建議使用瀏覽器IE8 以上版本/螢幕解析度1024x768以上禁止任何網際網路服務業者轉錄本院網路資訊之內容供人點閱. 於 www.kln.mohw.gov.tw