仁愛圓環大廈的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭開翔寫的 街屋台灣:100間街屋,100種看見台灣的方式!(隨書加贈「看見街屋」書衣海報) 可以從中找到所需的評價。

國立陽明大學 科技與社會研究所 楊弘任所指導 王志弘的 多重基礎設施化的物質政治:台北市道路治理的部署與轉譯 (2017),提出仁愛圓環大廈關鍵因素是什麼,來自於都市治理、治理術、運輸社會學、移動力、技術政治。

而第二篇論文國立臺北科技大學 土木與防災研究所 倪至寬所指導 莊皇彬的 都市更新中舊有建物基礎改建施工規劃模式之研究 (2009),提出因為有 都市更新、深導溝、全套管切削樁、舊基礎拆除重建的重點而找出了 仁愛圓環大廈的解答。

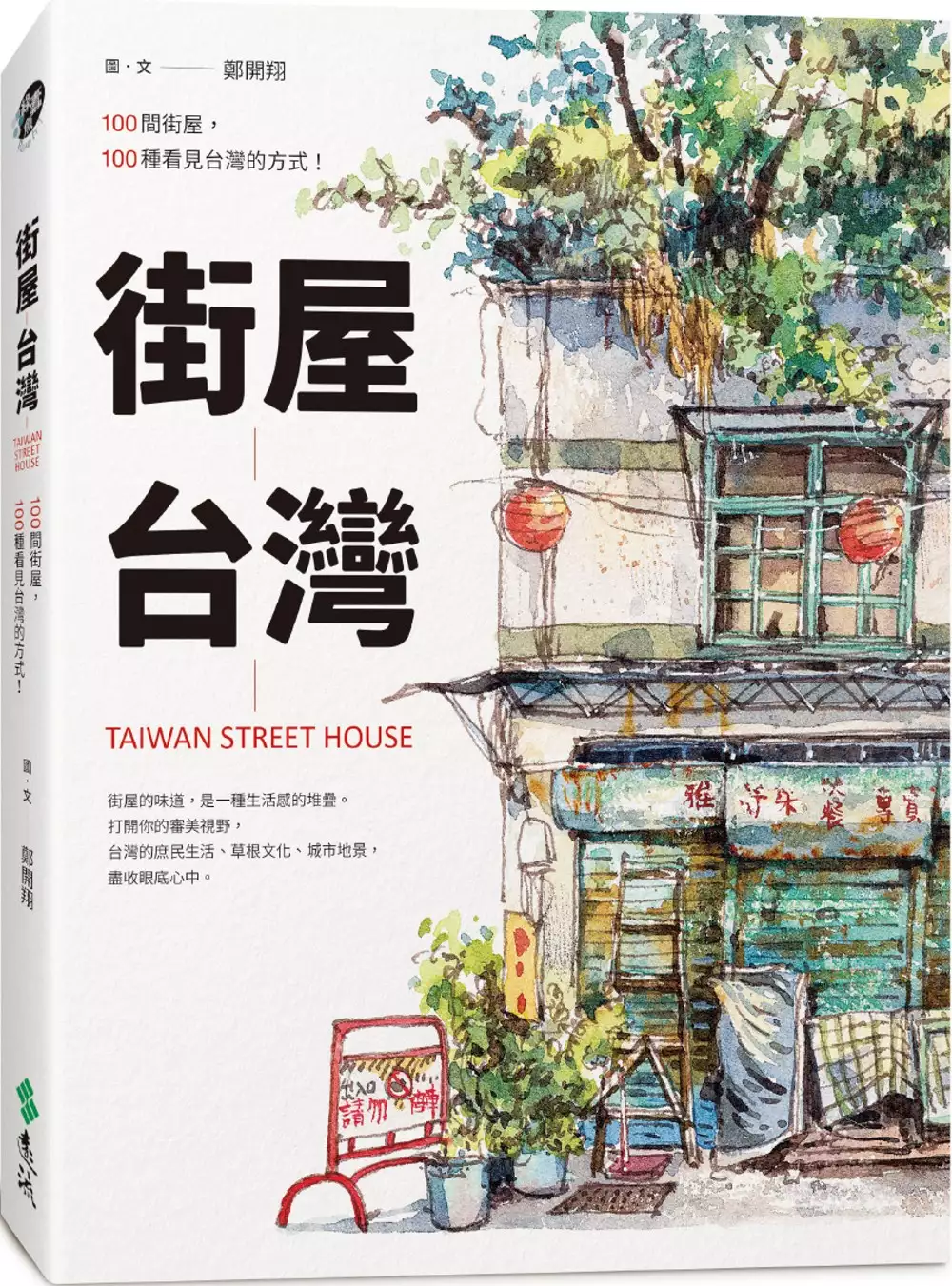

街屋台灣:100間街屋,100種看見台灣的方式!(隨書加贈「看見街屋」書衣海報)

為了解決仁愛圓環大廈 的問題,作者鄭開翔 這樣論述:

第一本系統化、以水彩繪圖記錄台灣街屋文化之書 咀嚼最道地的庶民台灣味 讀出屬於自己的生活故事 招牌、鐵皮、水塔、帆布、騎樓、摩托車……, 這是我們的家,我們的城市,我們的台灣! 羅丹說:「這世界並不缺少美,是缺乏發現。」 一個背著畫具「行走」的畫家,以漫遊步伐、速寫筆法,穿越台灣大街小巷,從南到北、由西到東,用溫暖色彩呼喚出一間間街屋獨特的生命個性,用情濃文字帶引出建築的美麗與人間的故事。 在他眼中,那些斑駁「鐵皮」,是人們在地狹人稠的環境中對空間的生存渴求;那些五顏「招牌」,是色塊的拼貼組合所交織的彩光;那些「與樹共生」的房子,是讓空間柔軟粉妝的天

使;那些「老屋」,彷彿神秘光譜得以和過去對話……;每一棟街屋,是「時間」與「居住者」共同打造的印記,讓它不再只是建築,讓它有了情感和溫度,而你我,就生活其中。 手繪的凝視與記錄,是將「台灣街屋」記憶下來最浪漫的方式。這樣直率、堆疊、複雜、多元的街景,正是屬於我們的「台灣味」;而市井的、人文的內蘊和豐美,只等待──你的發現! 【隨書加贈】 行家必收!37間街屋、60x23cm全幅書衣海報 霸氣呈現專屬台灣的生活之味 本書特色 ‧再一次看見台灣──從南、中、北、東到離島,從台灣特有的「扛棒」到鐵皮,從100張街屋繪圖,一覽台灣的庶民生活、草根文化、城市地景,重新看見被

我們忽略的台灣街貌之美。 ‧深具收藏價值的街屋圖鑑──街屋的味道,是一種生活感的堆疊。招牌、鐵皮、水塔、帆布、紅磚、騎樓、斑駁的牆、共生的樹、堆疊的貨物、塑膠椅、摩托車……,充滿既熟悉又懷舊、既道地又動感的「台灣味」。 ‧蘊含生活體悟的人文情懷──視覺藝術、店家故事、生命經驗、美感教育、時代歷史,跟著作者行走→觀看→繪寫,深入每一座城市的文化風景。 ‧建築符號、繪畫技法大公開──介紹台灣街屋建築符號美學,不藏私分享繪畫工具、步驟與技法,滿足知識與學習的興味。 感動推薦 蔣勳 作家 美學推薦 李清志 建築作家、實踐大學建築設計系副教授 畢恆達 台

灣大學建築與城鄉研究所教授 阮光民 漫畫家 張柏舟 前台灣師範大學設計研究所教授兼所長 凌宗魁 國立台灣博物館規畫師 老屋顏 老屋觀察紀錄團隊 1/2藝術蝦 城市畫家 劉冠吟 《小日子》雜誌發行人 張真輔 自由插畫創作者 專文推薦 我很喜歡這本記錄台灣本土街屋建築的書。在開翔的畫中,這些建築不再只是冰冷的物件,而是活生生的記憶與歷史,可以讀出屬於我們自己的生活故事。──李清志 素描必然需要步行,《街屋台灣》以接近日本路上觀察學的取徑,記錄街道中各種有趣新鮮的事物,揭露了與建築師筆下全然不同的都市樣貌。──畢恆達 作者把細心投射在目

光,透過手上的畫筆,把景象如同化學效應般拓印在紙裡。景物需要人調味,建築需要人走動,拿著這本書按圖索驥,逛逛台灣這座繽紛又溫暖的叢林。──阮光民 翻開書,就可跟著開翔敏銳的視覺眼光,從細微且複雜的圖形中,學習到畫家勾勒的線條、造型符號、活潑色彩,並且認識台灣一百間有趣的街屋。──張柏舟 透過畫家眼睛所見的街屋,除了精緻的山牆灰泥、質樸的紅磚砌牆,白鐵桌、塑膠椅、攤車、菜籃、曬衣架等,也都在高深的水彩功力下化為故鄉的召喚。感謝開翔畫出了當下的台灣風景。──凌宗魁 開翔運用水彩暈染出懷念的往昔、勾勒出歲月淬鍊的市井人文,畫風質樸細膩,本書也像是作者與歲月時光共同創作的台灣印象。─

─老屋顏 看似平凡不起眼的街屋,在小開的筆下,竟然如此的深刻動人。街屋是城市記憶的一部分,直得被記錄、保留下來。多年後,當這些街屋隨著時光的流逝一棟又一棟地消失,我們還能從《街屋台灣》裡,看見一座城市的過去。──1/2藝術蝦 臺灣的街景絕對是有趣的,這正是我深深喜愛《街屋台灣》的原因,透過開翔的眼睛,帶領讀者進入一個從未觀察過的視野。這本書可以一看再看,反覆咀嚼台灣的荒謬諧趣又充滿生命力的庶民味。──劉冠吟 街屋,是認識一座城市或一個地方的開始,全世界都一樣。不管人在何方,翻閱此書,都能喚起曾經或此刻我們身處的地方,街屋的存在對我們的意義。──張真輔

仁愛圓環大廈進入發燒排行的影片

170907大安路一段 挑高邊間高樓 阿曼仁愛A+大廈202-9-6

地址─台北市大安區仁慈里8鄰大安路一段202~204號

影片網址→https://youtu.be/dZPQwZMF7iY

【物件資料】

總價─3380萬;單價─137.1萬/坪

月租金─4萬,管稅另計

格局─1房/2廳/0衛/1室/1陽台;加蓋格局─1衛

建物登記─24.65坪

主建物─12.92坪

附屬建物─雨遮2.94坪

公設─8.79坪/36%

土地登記─2.49坪

月管理費─3600元

挑高─3米6;邊間─是;採光─2面;暗房─無

出售/租樓層─9樓;該層戶數─11戶;共用電梯─3部

【社區資料】

大樓外觀座向─朝東

發照日期─97年10月28日

使用分區─住4;警衛管理─全天候

建設公司─阿曼建設;設計人─張國章建築師

建物結構─鋼筋混凝土;外飾建材─灰色大理石

建築規劃─1棟,地上12樓/地下4層;總戶數─156戶

【生活機能】

地標─敦南仁愛圓環

醫院─聯合醫院仁愛區

公園─德安、東豐公園

學區─仁愛國小、師大附中附設國中部

交通─捷運大安站,google說步行5分鐘

【公設說明】

1F-挑高11米氣派大廳

11F-無邊際戶外溫水游泳池、健身房、Sky Lounge、SPA、101觀景台、凌空球體氧生館、KTV、閱讀室、麻將間

【重點說明】

全天候物業管理

邊間 高樓 採光佳

阿曼仁愛A+ 稀有高樓大坪數

社區公設完善 無邊際泳池 遠眺101

仁愛國小+師大附中國中部 優質學區

【特色描述】

榮獲績優營建工程獎,

建築採用新日鐵制震壁、阻尼器系統,耐震UP!

衛浴採用降板浴缸,窗戶為強化陶烤隔熱玻璃,搭載太陽光節能省電系統。

美商ERA易而安不動產-大安營業處

知見不動產仲介經紀股份有限公司

經紀人─彭彥祥;證號─(95)01183號

營業員─陳泰源0986-289-679;證號─(99)148-643

部落格網址→http://taiyuanchen1223.blogspot.tw/2017/09/170907-a202-9-6.html

多重基礎設施化的物質政治:台北市道路治理的部署與轉譯

為了解決仁愛圓環大廈 的問題,作者王志弘 這樣論述:

本研究以基礎設施化之物質政治為取徑,探討當代城市的構成與轉變,並展望都市實踐的新方向。作者將城市界定為「多重基礎設施化的拼裝體」,並結合社會、技術與空間分析,將基礎設施化展開成為一個多層次的分析場域,以凸顯社會與物質的共構。社會分析方面有結構傾向、治理體制及實作網絡;技術分析方面有系統動量、部署/缺口,以及轉譯方案;空間分析方面,則有領域化、紋理/節奏,以及縐摺。社會、技術與空間分析乃相互為用、彼此疊合,但有各自的邏輯。為了示範基礎設施化的多層次分析,並與批判的政治經濟學、傅柯派權力分析,以及科技與社會研究(特別是行動者網絡理論及大型技術系統論)對話,作者以台北市的道路發展與交通治理為例,採

取多重個案的研究設計,分別探討多重基礎設施化的不同層面。本研究資料來源,取自官方規劃報告、統計資料、議會公報、新聞報導、田野觀察及訪談。作者首先以台北市中華路一段為例,說明道路空間生產在視線權力與空間修補引導下的彈性:在格網與圓環的基礎上,增添平交道、高架道路、天橋及地下道,以迄軌道運輸的地下化。但始於城牆設置的穩定方位格局,則彰顯了物質僵固性。視線權力、空間修補和僵固性,實為道路之物質政治的不同面向。其次,追求移動速率而引致風險的機動車城市,必須有分流化、保險化、監測化及合宜主體化等物質配置以保障安全。這些物質部署在生命政治與死亡政治之間,鋪展出韌命政治,但也引起爭議,例如測速照相機及其反制

設備之間的攻防。第三,1980年代以降交通危機深化導致的技術系統缺口,促發了各種道路轉譯方案,公車專用道便是一例。但道路轉譯方案的成效,須接合於道路交通形勢及都市政治形勢。轉譯方案能否奏效,往往以基礎設施化之部署為要件,但不同物質的作用仍取決於形勢。第四,相對於官方道路治理的領域化及僵滯紋理,四處漫溢的機車穿梭、街頭市集的彈性挪用,以及「自然」萌生的縐摺實作,則促成黏性紋理的浮現,甚而形成再領域化的轉譯動力。最後,作者考察歷史保存與道路規劃之間的爭議,藉此反思替代性都市實踐的可能。對抗拆遷史蹟而集結的保存運動,若能拋卻本真性的物質僵固性,轉而在參與都市治理、關注生活紋理的條件下,將文化塑造為另

類基礎設施化(生活支持網絡),則可能改變都市拼裝體的型態和意義。再者,權力與權利之基礎設施化的觀點,也有助於結合城市權與公民科學的倡議,開啟都市的物質政治。

都市更新中舊有建物基礎改建施工規劃模式之研究

為了解決仁愛圓環大廈 的問題,作者莊皇彬 這樣論述:

都市更新為近年來十分熱門的話題,在都市更新發展的過程中,部分施工案例因舊有建物存在,必須在改建前先將舊有地下室及基礎安全的拆除。在拆除過程中的任一環節,如設計、規劃、施工……等等,均可能會造成周邊道路沉陷及鄰房的受損,甚至於發生施工災變。所以,每個階段的決策,都有著不可輕忽的重要性。 本研究針對此課題,共蒐集八個相關的施工案例,依照施工時間的先後順序,逐一介紹各案例於地下室改建階段的詳細步驟,並依各案例施工困難度及完成的安全成果,對該案例提出施工安全檢討,讓後續設計、規劃及施工時參考。 針對八個案例的施工內容,共歸納出七種施工規劃模式,並依每個施工規劃模式的施工步驟做詳細介紹並提

出應注意事項,以供後續相關案例時工時參考,期望能降低施工的不確定因素。本研究並依據現有案例所累積的施工經驗,針對舊有建物的改建,提出自建物拆除、規劃設計、施工方法與規劃、鄰房保護、舊建物補強及安全觀測設置等的相關建議,俾使將施工時的不確定因素降到最低,達到安全施工、順利改建的目的。