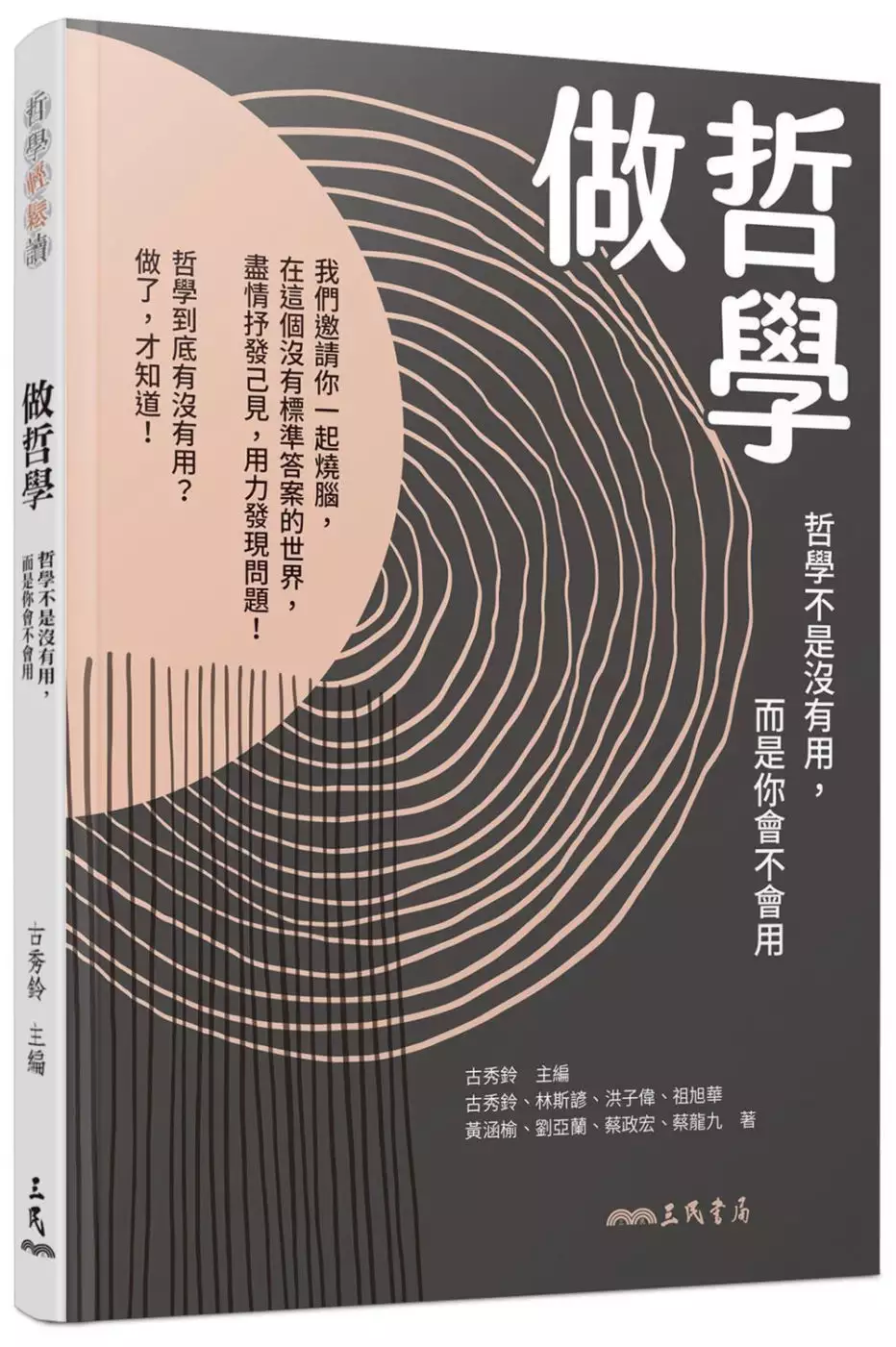

人類設計的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦古秀鈴,林斯諺,洪子偉,祖旭華,黃涵榆,劉亞蘭,蔡政宏,蔡龍九寫的 做哲學:哲學不是沒有用,而是你會不會用 和施如君的 神奇的芬活——西方世界第一座靈性生態村都 可以從中找到所需的評價。

另外網站北京國際設計周主題論壇熱議“人工智能”也說明:“根據'新摩爾定律',人類有史以來的數據總量,每過18個月就翻一番。如果我們對此沒有深刻的認識,只是把人工智能作為一種輔助工具去做設計和思維的話,那 ...

這兩本書分別來自三民 和橡樹林所出版 。

國立成功大學 建築學系 鄭泰昇所指導 林冠伶的 衍生式設計輔助BIM設計流程之研究 (2021),提出人類設計關鍵因素是什麼,來自於人工智慧、衍生式設計、工作流程、BIM。

而第二篇論文銘傳大學 商業設計學系設計創作與研究碩士班 廖卿枝所指導 李欣穎的 使用者對人工智慧繪圖意象表現之認知與偏好 (2021),提出因為有 繪圖應用程式、繪圖意象、人工智慧、認知、偏好的重點而找出了 人類設計的解答。

最後網站活出你的設計- 取得你的人類圖- 亞洲人類圖學院Human Design ...則補充:體驗人類圖是一段轉化生命的過程。這是關於自我實現的驗證過程,關於心智上、情緒上、生理上與基因的特質,如何影響你的健康、事業、人際關係以及人生中所有的層面, ...

做哲學:哲學不是沒有用,而是你會不會用

為了解決人類設計 的問題,作者古秀鈴,林斯諺,洪子偉,祖旭華,黃涵榆,劉亞蘭,蔡政宏,蔡龍九 這樣論述:

哲學在碎片化理解的浪潮中, 要不過於簡化,要不晦澀難懂, 但你是否曾經想過: 「哲學真的就是這樣嗎?」 ♠ 道德規範僅僅只是教條嗎?還是背後有更深刻的理由? ♠ 道德是普遍適用於所有社會,還是會因文化社會而有所不同? ♣ 從桌遊到手遊,遊戲裡到底藏有什麼樣的哲學祕密? ♣ 作品的意義非得問作者嗎?作者不在的時候,誰說了算? ♥ 性別是自然的產物還是社會的建構?性別與自由又有什麼關係? ♥ 問世間,情究竟為何物?愛一個人需不需要理由? ♦ 每個人都想成為有智慧的人,但智慧是什麼呢? ♦ 人工智慧的發展,是讓人類文明進入天堂還是跌入地獄? 8 位哲學專家

x 8 個生活議題 邀請你一起「做哲學」,帶領你主動參與哲學思考, 看穿問題的本質,回到哲學對於生活的熱切關懷! 哲學到底有沒有用? 做了,才知道! 哲學普及運動與公眾哲學的討論,在臺灣已行之有年,發展規模愈來愈大,對議題參與的熱衷程度也大幅上升,漸漸擺脫哲學在學術象牙塔裡的封閉形象。然而,這卻似乎尚未改善國內的公民仍多以填鴨式、教條式的僵化方法來進行教育。 為了引入更深刻的議題思辨,鼓勵將思考轉化為獨立且成熟的公民行動,本書的八位哲學教師將從第一線的教學經驗開始,於日常生活經驗著手,帶領讀者思考其中的哲學問題,展開激烈燒腦的思考過程。現在,請戴好你的安全帽,因為

我們將要進入哲學工地開始做哲學! 我們希望哲學的興味,不會因為抽象程度或難易度而削減,但也不希望將哲學簡化到只有知識的傳播,少了興味只剩乏味。我們邀請讀者一起燒腦,在沒有標準答案的世界裡盡情抒發己見,用力發現問題,享受探究的樂趣! 至於答案到底為何?哲學從來不替你回答! ————主編古秀鈴 誠摯推薦 吳豐維|文化大學哲學系副教授 林靜君|臺灣高中哲學教育推廣學會理事長 紀金慶|國立海洋大學、臺灣師範大學兼任助理教授 葉 浩|政治大學政治系副教授 鄭凱元|哲學新媒體共同創辦人 冀劍制|華梵大學哲學系教授 (依姓氏筆劃排列)

人類設計進入發燒排行的影片

三度IG:https://www.instagram.com/3doc0609/

-----------------------------------------------------------

笑話投稿請點→http://bit.ly/2Jk2NyO

其他邀演合作請洽:[email protected]

影片來源:

1) 反 人 類 設 計:

https://bit.ly/39reVNT

2) 反人類設 計:

https://bit.ly/39sSgAU

3) 開放式廁所:

https://bit.ly/3AxQYR1

4) 換個思維方式就會成功:

https://bit.ly/3AymlL1

5) 無用發明第一名:

https://bit.ly/2Xymakq

6) 現在的芭比娃娃真是讓我水洗出一個?:

https://bit.ly/3tXpRwc

7) 共享板凳:

https://bit.ly/3lLlhxs

8) 就硬發明唄:

https://bit.ly/3lLMcsW

衍生式設計輔助BIM設計流程之研究

為了解決人類設計 的問題,作者林冠伶 這樣論述:

建築資訊模型的技術日新月異,逐步成為ACE產業的主流工作模式,結合建築生命週期達到永續經營與綠色建築理念;為此,建築師開始更關注建築性能與智慧建築領域的發展與效益,參數化設計的自動化成為新的建築設計思維,取代實務工作中複雜性高且重複性的工作事項。最佳化理論的研究普遍存在於各個領域中,長久以來,人類對於最佳化問題進行探索與討論,在電腦日益普及與智慧技術的快速發展下,最佳化方法已經在建築領域廣泛運用並影響設計思考;建築設計過程中需探討無數個問題並進行決策,若透過最佳化理論和尋優演算法可輔助建築師進行設計探索與改善工作流程。衍生式設計利用人工智慧的技術來開發新的高性能設計迭代,以幫助解決複雜的問題

、減少工作項目並優化專案機能;設計者可以找到針對各種設計問題的優化模型和定制的設計解決方案,使專案更完善或提高成本效益與施工實踐,建立最佳化設計流程以循環迭代的方式進行,直到設計優化條件被滿足獲得最佳解決方案。以衍生式設計輔助BIM工作流程的發展背景之下,本論文的研究目標有兩個,其一,歸納衍生式設計之應用方法;其二,整合衍生式設計工具於建築工作流程。而內容主要分三個部分:一、歸納人工智慧與衍生式設計的應用案例與使用軟體,探討建築資訊模型的數據驅動與資訊交換。二、探討衍生式設計背後的運算原理及邏輯概念,並依當今國內建築設計流程以及參數化設計研究,整合出一套衍生式設計流程。三、驗證衍生式設計整合於

BIM流程架構,探討衍生式設計與多目標最佳化如何應用於建築設計流程,進行設計案例實作。本研究驗證使用衍生式設計可提升BIM建築專案前期的工作效益,探索建築量體的多樣性獲得設計反饋、重新檢視人機協作的關係。總結來說,研究者認為衍生式設計工具在未來BIM技術與ACE產業中能提升建築性能與工作效益,應用案例可提供未來人工智慧建築師的技術開發,破解人類設計思考的黑箱。

神奇的芬活——西方世界第一座靈性生態村

為了解決人類設計 的問題,作者施如君 這樣論述:

《光之手》作者芭芭拉,布藍能曾讚譽, 她所見過最清淨的冥想空間,是蘇格蘭的靈性社區──芬活的聖所。 在獨角獸的國度──蘇格蘭, 有一處人人嚮往的烏托邦真實存在,那就是「芬活」。 芬活──世界上第一個以「靈性世界觀」為中心的共生社區。 今日的芬活是聯合國認可的非政府組織,也是全球生態村運動的發起地, 更催生全球第一套身心靈桌遊《蛻變遊戲》與原創天使卡(Original Angel Cards)的發行。 因此,芬活在全球心靈界、生態界中的地位可說是不言可喻。 雖然世人多將芬活稱為「靈性生態村」,而芬活並非是刻意籌劃成立的機構, 它是透過三位創辦人與上天、大地的合作並採取人間的行動

,凝聚起來的一個生活圈; 如果問芬活人,他們會回答芬活是「有意識的人類生活社群」,也是許多人的烏托邦和夢想家園。 芬活的起點,發生在三個平凡人的人生最低潮, 他們每日持續修煉靈性,跟隨內心聲音,與大自然的天使溝通,於是在一片荒蕪沙地上創造了傳奇性的美麗花園與豐盛菜園, 也開創了人類的一個世外桃源,繼而啟發世界各地許多人的人生態度與生活型態。 愛琳•凱迪(Eileen Caddy)從「內在安定的呢喃聲」中獲得指導,凝聚起「傾聽內在聲音」的靈性生活社群; 桃樂絲・麥克林(Dorothy Maclean)意外地與植物靈德娃(Deva)取得溝通, 在彼得•凱迪(Peter Caddy)堅定不移

的信念與行動力下, 共同奇蹟式地在沙地上種出四十磅大白菜以及雪地中的玫瑰,開創芬活的傳奇。 幾乎每個人都是在奇妙際遇下聽聞芬活,芬活像是有個強大的磁場,吸引了全世界擁有共頻的夥伴自然匯集成一個共生社群。 而究竟芬活背後的那股神奇力量是什麼?為什麼芬活對成千上萬的訪客充滿了吸引力? 透過作者奇妙的人生境遇,三位創辦人的生平趣聞,以及社區成員們發展出蛻變遊戲的故事, 帶領我們從不同的人、事及觀點進入芬活的大門,一窺這個舉世聞名的靈性生態村,一處具高度意識的人類生活。 芬活的文化是如此多元,或許每個到過芬活的人都會有各自的定義,而透過芬活的經驗可以啟發你對生活的另類想像。 一場疫情改變人類的

三觀,芬式生活可以做為我們未來下一步地球生活的燈塔, 作者也望讀者看完本書或有機會親身拜訪芬活之後,會找尋到答案,召喚自己回到真正的地球家園。

使用者對人工智慧繪圖意象表現之認知與偏好

為了解決人類設計 的問題,作者李欣穎 這樣論述:

近年來人工智慧成長快速,人工智慧繪圖應用程式也應運而生;經觀察發現:人工智慧繪圖應用程式的繪圖,在表現技法上多數運用線條描繪及色塊堆疊;力求接近手繪效果;但在筆觸及紋理似乎少了手感溫度,以及與人與人之間的傳遞情感,然而實際上使用者的感受是否如此?激發本研究探討動機,研究目的想了解參與者對人工智慧繪圖APP之使用感受和接受度,以及對繪圖意象之認知、偏好;並比較不同專業背景參與者針對APP繪圖與手繪圖之間的認知差異。本研究以內容分析、訪談、問卷與實驗等研究方法進行探討。在前導研究發現:使用APP繪圖動機方面,有32%的使用者因不擅長畫圖而使用APP繪圖以滿足創作渴望,31%的人為輔助創作;在感受

方面:有71%參與者使用後給予正面評價與肯定,14%參與者對APP繪圖之色彩、筆觸效果給人感覺過於生硬之負面評價:其中有10%的負面評價為設計背景參與者提出,可見在評價APP繪圖效果上,具設計專業背景比非設計背景者嚴苛;在選擇人工智慧繪圖APP方面,66%參與者曾經使用過美圖秀秀,該APP主打仿人類手繪人像而最受到普遍使用。在正式實驗中,研究結果發現針對「人像主題」與「動物主題」繪圖意象認知的結果:表現較佳的前三張樣本皆為手繪圖,表現較弱的後三張樣本皆為AI繪圖;再透過集群分析,了解到參與者根據「構圖精細度、筆觸紋理與媒材運用」等特徵因素,將「人像主題」與「動物主題」之樣本分群,從中亦可發現手

繪圖與APP繪圖會被歸類至同一群,因此可見APP繪圖程式在模擬手繪圖的表現上,已經達到某種程度的效果。在正式實驗中,「人像主題」影響參與者喜歡之意象為「細膩的」、「情感的」;「動物主題」影響參與者喜歡之意象為「自然的」與「情感的」,可見APP繪圖若要提高被喜歡的程度,可以思考如何以色彩、 線條或構圖層次上展現「情感的、細膩的、自然的」意象,例如:描繪精緻細膩以及線條、筆觸力求手感自然。在不同專業背景之認知比較中,針對「人像主題」無顯著差異;在「動物主題」方面,發現具有設計專業背景者比非設計專業背景者,評價整體繪圖意象較為嚴苛,緣於設計者本身具有繪圖與設計專業訓練,自然對於繪圖水準要求較高。期研

究結果能提供給應用程式開發者用以修正程式設計之參考,讓更多用戶帶來情感上的認同以及良好的使用體驗;同時也讓人類設計者能夠更清楚身處AI時代,自身存在之優勢與劣勢,有效掌握優勢,發揮人類智慧與創意之價值。

人類設計的網路口碑排行榜

-

#1.中央研究院

自然界的碳平衡主要由陸地及海洋生物的光合作用、呼吸,及分解作用所達成,然而自工業革命以來,人類使用化石燃料每年排出約360億公噸二氧化碳,嚴重破壞了自然界的碳 ... 於 www.sinica.edu.tw -

#2.AI 電子基因[11] 線上看

AI 電子基因[11] 線上看! 這是我們未來的故事── 自21世紀起AI飛快的進步,不僅為社會發展帶來貢獻,也使人類陷入是否該將具有高度智慧的機器視為 ... 於 ani.gamer.com.tw -

#3.北京國際設計周主題論壇熱議“人工智能”

“根據'新摩爾定律',人類有史以來的數據總量,每過18個月就翻一番。如果我們對此沒有深刻的認識,只是把人工智能作為一種輔助工具去做設計和思維的話,那 ... 於 bj.people.com.cn -

#4.活出你的設計- 取得你的人類圖- 亞洲人類圖學院Human Design ...

體驗人類圖是一段轉化生命的過程。這是關於自我實現的驗證過程,關於心智上、情緒上、生理上與基因的特質,如何影響你的健康、事業、人際關係以及人生中所有的層面, ... 於 humandesignasia.org -

#5.人類航空歷史概說

1915年美國的容克設計製造了第一架低翼全金屬的飛機,即J.1單翼機。 1923年葡萄牙的沙瓦造成;自轉旋翼飛機;,能旋轉槳葉垂直起飛,再以普通推進槳推進作 ... 於 air.mnd.gov.tw -

#6.東京空間人類學: 踏查現代東京形成的脈絡 - 第 112 頁 - Google 圖書結果

... 設計,卻又隱約流露出日本特有的端正造形感,以及空間被適度區隔後的獨特規模感,因而別具深趣首先是包含入口大門階梯與立面壁龕在內的通道部分,沿途的空間感相當出色拾級 ... 於 books.google.com.tw -

#7.【Human Design】人類圖/人類設計51:怪罪在「心」上

Potato Media 以電玩、動漫、3C、運動、汽機車、美食、理財等內容為主題,除了站內有諸多優秀內容創作者經營個人社群,更讓創作者及所有讀者透過產生貢獻獲得收益! 於 www.potatomedia.co -

#8.馬斯克時代:矽谷精神的踐行者,人類命運邊界的拓寬者 - Google 圖書結果

... 設計替代品得不償失,畢竟當時特斯拉只是一個從矽谷走出來的不倫不類的汽車製造商,沒必要為他們專門開發一款變速系統,所以敷衍了事地設計了一款,結果惹出了大麻煩。經過 ... 於 books.google.com.tw -

#9.人類的出路: - Google 圖書結果

... 設計程式與能產生更好設計的程式配對,然後再進行測試,所有的選擇過程均朝向同個方向:保留成功的設計,讓次佳的設計「死去」。然而,電腦產生隨機性想法的速度比多數 ... 於 books.google.com.tw -

#10.gciaybssoe#理查・拉得人類圖基因天命:人類設計中的全息 ...

歡迎來到我的賣場~ *下標前可以善用「聊聊」。 * 本店主要經營家居用品均可批發 *拒絕直接留負評,有問題可以詢問 *超商店到店限材積45x30x30,重量限5公斤內 *超材和 ... 於 shopee.tw -

#11.拉‧烏盧‧胡的人類大預言

人類設計 (Human Design,下稱HD)的故事,不管從哪個面向切入,都非常引人入勝,因而這門學問從問世以來,在全球掀起了一波學習、探詢與實驗的風潮。不管你知不知道、相不 ... 於 www.books.com.tw -

#12.當AI 學會聞氣味,人類就可以少工作70 年

... 人類更好的「嗅覺」。 乍聽之下這簡直太不可思議了,畢竟對大眾來說,嗅覺是比 ... 而對另一些氣味可以為之帶來好處的職業,例如調香師、廚師、設計師 ... 於 technews.tw -

#13.香港人類設計學會- 人類圖plus

人類圖plus - 產品說明文件. bszo.aliciarucker55places.com; 人類設計PLUS 什麼是人類設計>人類設計PLUS 什麼是人類設計. Jack Su 2023-09-23. é 人類圖圖什麼. 欸,下來 ... 於 bszo.aliciarucker55places.com -

#14.《A.I.創世者》人工智慧未來即將取代人類?導演七年前即已 ...

... 人類展開了與A.I.( ... A.I. · A.I.創世者 · 渡邊謙 · 約翰大衛華盛頓 · 陳靜. 上一篇文章高品質、設計感兼具!OWNDAYS攜手世界級設計師SHINGO AIBA推出 ... 於 zeekmagazine.com -

#15.人類設計系統的起源

人類設計 系統是一門具有神秘淵源的顯學。它是在1987年1月的八天時間裡被揭示給Ra Uru Hu (拉烏魯胡)的。當他住在地中海的一個小島上時,他與一個遠遠 ... 於 guidelinehk.com -

#16.首頁- 人類設計Lifestyle - 你的一站式人類圖生活平台,喜愛人類 ...

在生活中實驗人類圖,在人類圖中發掘你的無限可能。人類設計Lifestyle - 你的一站式人類圖生活平台。不只提供你清晰、乾爽的視覺,讓人類圖成為你愛不釋手的收藏品, ... 於 www.hdlifestyle.online -

#17.人類的創舉 - Google 圖書結果

... 人类毁灭了,一个炮弹轨迹还未计算出来。但是,在关键时刻,人类自己的智慧总是能够 ... 設計,伊克特負責申路設計。戈德斯坦切助,于1944 年夏天,完成了屯子廿數器、累加器 ... 於 books.google.com.tw -

#18.搜救還沒結束!法醫鑑定1遺體「非人類骨骸」 明揚1員工仍失聯

屏東科技產業園區明揚國際科技股份有限公司廠房爆炸意外,今天陸續發現3具骨骸,原本發布尋獲最後1名失聯員工,但其中1具經法醫初步研判並非人類骨骸 ... 於 tw.nextapple.com -

#19.資深產品設計師古念華:透過3 個國家的數位職涯

舉例來說,人因工程(人體工學)是研究人與器物互動的物理極限、飛機儀表板是介面設計的起源等,與UX 相同,都是理解人類的行為和心理模式,因此從工業 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#20.ChatGPT之父奧特曼旋風訪台:別擔憂被AI取代

但21年過去了,現在還是有非常多人在玩,「因為我們最不想看到的,就是兩部電腦在下棋,人類終究是只對人類感興趣的」。 ... 設計,未來可成為IC設計工程師 ... 於 www.gvm.com.tw -

#21.取得你的人類圖- 活出你的設計

這是一段蛻變的旅程,足以改變你的人生。人類圖最重要是如何回歸自己的真實的本性,了解並區分何者是來自外在的混亂與制約,如何以正確的決策方式,活出全然的自己. 於 humandesignasia.org -

#22.佛州社區驚現4米長巨鱷嘴咬「人類屍體」!恐怖影片曝光

恐怖慎入!美國有社區出現了一隻長達4.3米的巨鱷,更可怕的是,牠嘴裡還叼著一具人類屍體,嚇得民眾驚恐四走。 示意圖。設計圖片. 於 www.bastillepost.com -

#23.Ray 式溫度計x 人類設計Lifestyle

人類設計 Lifestyle 全新登場 - 提供完整四箭頭資訊、保存PDF功能、免費製作合圖- 我是Ray,熱衷於人類圖這門描繪生命的藝術它幫助我走過生命低潮,現在換我為每個你 ... 於 portaly.cc -

#24.愛打瞌睡的學生,為人類設計巨型狗床|【FunDesign系列】

一開始他們鎖定的是圓形版、更接近原本狗窩形狀的商品設計,經過修正後,他們發現原來長方形更符合人體工學,也更適合人類們懶洋洋地窩在巨床中午睡。 於 www.fundesign.tv -

#25.【生命啟示錄】 老子與人類設計

因此,一些資深的HD外國導師亦會把老子的「道」家思想相題並論。此外,基因天命( Gene Keys ) 的核心正是透過沉思尋「道」。 從HD的設計圖中最容易 ... 於 www.cpjobs.com -

#26.「2027年將有新人類誕生!」人類設計祖師爺奇遇8天8夜的 ...

人類設計 祖師爺Ra Uru Hu 1987年在西班牙的伊維薩島上遇到了神祕的聲音,連續8天8夜,他接收了關於我們這個宇宙的訊息,並預言了人類的未來, ... 於 www.vogue.com.tw -

#27.可靠的人類設計圖

就算輸入相同的資料,不同網站所出來的人類設計圖也會有機會不相同!!就如圖中為例,我輸入同樣的資料,出來的人生角色及通道也有不同!因此,我為客人做 ... 於 thatsyhealing.wordpress.com -

#28.人类设计图. 人類圖觀測站-Crystal's Human Design (小克) haa1

人类 的创造力与想象力将可能是人工智能与人类距离的边界。. 以自动驾驶为例,如果自动驾驶的原理不可解释,那人们就无法分析交通事故的发生原因,. 類設計 ... 於 sjod.sznajderbeauty.pl -

#29.【人類圖】看懂自己的說明書

將「個性太陽/地球的爻」和「設計太陽/地球的爻」放在一起參看,就是人類圖裡定義的「人生角色」。在資訊欄裡,以「個性太陽爻/設計太陽爻」來表示。 關於 ... 於 taintedream.blogspot.com -

#30.「人類圖」中的五種定義. 人类设计图guk2wy

人类 图通道. 看懂人类图的第一步是看你的类型。有四种类型,显示者(8%),投射者 ... 於 hzfj.bungypumpteam.pl -

#31.人類圖|超詳細不藏私公開課|完整跟我做完六步驟 - YouTube

... 人類 圖時最想做到的事情,必定是透過 人類 圖來好好告訴你:那些不被他人或甚至不被你自己所喜歡的特質,其實 設計 得有多完美;愛自己是一輩子的功課 ... 於 www.youtube.com -

#32.ChatGPT之父奧特曼旋風訪台! 郭台銘邀AI巨擘談人類的未來

... 人類未來」為題,將於今(25)日在台北南港展覽館開講,郭台銘團隊更邀請 ... 設計團隊展現多元創意. 2023-09-23 19:01. / 9 · 嘉縣本土登革熱累計34例山區 ... 於 www.taiwanhot.net -

#33.人類設計圖Instagram posts (photos and videos)

人生之中,我們常常陷入了一個矛盾的迷宮。抉擇似乎成為了我們最大的敵人,讓我們猶豫不決,迷失方向。就像大海中的水手,我們航行於選擇的海洋,總是試圖找到那個唯一 ... 於 www.picuki.com -

#34.42.人類真正設計活動的開始,應該是起於: (A)舊石器時代(B) ...

人類設計 活動的起源,應該是與造形活動同步... (內容隱藏中). 查看隱藏文字 ... 於 yamol.tw -

#35.Google大腦之父吳恩達:AI導致人類滅絕的風險被誇大

有「Google大腦」之父稱呼、AI Fund管理合夥人吳恩達今天發表演說,他認為,「AI導致人類滅絕的風險被誇大了」,人類有豐富經驗來控制比自己更強大的 ... 於 www.cna.com.tw -

#36.Human Design Plus| 香港人類設計學會(@humandesignplus)

於香港成立,致力於香港、台灣、中國及星馬等地推廣人類設計教育。首個融合多個人類設計主流派別的課程,配合華人獨有文化,分析個人天賦特質,讓人類設計得以普及。 於 www.instagram.com -

#37.機器如我人類如你 - 第 32 頁 - Google 圖書結果

... 設計的一個打牌的花招你的年紀不夠大不會知道那時的事五○年代中一架有這個房間大 ... 人類是錯誤的我們浪費了很多時間現在我們能夠讓機器自由讓它自行作結論自行找解答 ... 於 books.google.com.tw -

#38.Human Design 人類設計易學全息解讀報告

透過人類圖,知道自己內在的能量反應及模式,如何更容易發揮自己。怎樣用死力或自然力而創造自己的事業方向。 感情關係建立. 於 titanskc.wixsite.com -

#39.科學家:我們仍不知道人類為何開始喝牛奶

鄧恩特別喜歡這種有趣的設計。「他們顯然想逗孩子開心。」 與此同時,在 ... 儘管乳製品在蒙古文化中占有重要地位,但研究人員尚未在當地發現讓人類能消化 ... 於 www.natgeomedia.com -

#40.人類設計圖是算命嗎(人類圖反映你內心各種思想反應及能量 ...

人類 圖Human Design,是一套包含中國易經、猶太卡巴拉Kabbalah、印度脈輪系統Charka、心理學、量子物理學等多個哲理學派所組成。人類圖雖然包含了各種如占星、易經、脈 ... 於 www.renleitu.asia -

#41.Human Design 人類設計圖淺談(一) - Bemyself

Human Design人類設計圖又叫人類基因能量圖。它用非常直觀的方式展示了我們在基因層面有哪些能量是激活的。這些激活的基因能量從底層決定了我們的思考 ... 於 www.bemyself.online -

#42.月球靴與生物材料:火星探索可能引發的人類設計革命

一名產品設計師的探索引發了一個新的問題:生物材料可以為人類打開殖民火星的大門嗎? 於 www.bbc.com -

#43.人類圖- 維基百科,自由的百科全書

人類設計 (英語:Human Design),是一門綜合了科學及偽科學的學說,結合了占星術、易經、卡巴拉和查克拉。 ... 人類設計是由羅伯特·阿蘭·克拉科夫(Robert Alan Krakower) ... 於 zh.wikipedia.org -

#44.為什麼現在有Human Design/人類設計/人類圖?

一個好問題是:「為什麼我們現在有人類設計?」答案是:「為了解放個人權勢」。這就是未來的需求。而這就是6爻人的全部;他們在這裡帶領道路。 於 vocus.cc -

#45.香港人類設計學會Hong Kong Human Design Association

香港人類設計學會Hong Kong Human Design Association. 18329 likes · 62 talking about this. Human Design是一套嶄新的個人天賦分析工具。... 於 www.facebook.com -

#46.人類設計圖Human Design

人類設計 圖Human Design. 我們每個人都有一張出生的人類設計圖, 這個設計圖是根據我們降臨人世間的那一刻,以及出生前約88日,身體所接收到的宇宙能量中微子為基礎,以 ... 於 yourhumandesign.blogspot.com -

#47.【人類圖四大類型】生產者、投射者、顯示者、反映者一次看懂

就像前面說的,人類圖沒有好壞,因為每一張圖、每一個設計都是屬於獨一無二的你,「只要發揮自己的特質、正確運用你的人生策略,那就會是最棒的你!」 生產者(Generator、 ... 於 george-dewi.com -

#48.人類設計

人類 圖免費測驗》比十二星座更神準!輸入出生時間,查詢隱藏在自己身上的特殊天賦2023-07-09 07:38:25. 於 www.storm.mg -

#49.【可線上】人類圖| 人類設計入門課程| 了解一個人的原廠設計

透過15小時的課程,瞭解人類設計系統的緣起、結構、類型、能量中心及爻線等入門知識,學懂在日常生活中活用人類圖這「人生使用說明書」,理解人與人之間互相吸引及影響 ... 於 www.pinkoi.com -

#50.活出你的設計- 取得你的人類圖

變革重生- 人類設計流年能量工作坊. 透過報告中的脈輪音樂,作個人情緒、能量調整。 4. 透過人類圖,你可以深入發現你的思維心態性格 ... 於 dahauc.effeco.ch -

#51.差異化設計於人類設計哲學與方法發展過程的影響與意義

本研究經由進行「差異化設計」的研究主題,解讀設計者如何運用不同外顯象徵符碼與使用方式,加諸於設計產出物的差別化過程之相關作法與意義,以瞭解人類進行差異化設計的 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#52.iPhone :從2007 年掀起一場改變人類習慣的革新- INSIDE

從其獨特的工業設計到其高品質的材料和製程,iPhone 設定了智慧型手機的高標準。 高效能的處理器:蘋果自家的A 系列處理器一直在性能上領先於市場。這使得 ... 於 www.inside.com.tw -

#53.ChatGPT之父受郭台銘邀請出席論壇奧特曼:希望科技回饋社會

... 人類未來」。活動邀請ChatGPT之父,OpenAI 執行 ... 吳恩達致詞提到,生成式AI令他非常興奮的原因是為「生產者」設計,而非為「消費者」所設計。 於 tw.news.yahoo.com -

#54.人類設計圖才不是心靈雞湯

人類設計 圖(Human Design)算得上近年內身心靈界很熱門的項目,台灣大約是2012、13年左右開始推廣,直到現在,占卜諮詢的領域裡應該屬於這樣的狀態-- ... 於 medium.com -

#55.生產者、投射者、顯示者、反映者」你是哪一型與人生角色呢?

如果你還想了解更多關於人類圖的資訊,也可以透過《人類圖, 你與世界和解的開始》一書,找到相關的指引。 【 延伸閱讀】. >> 專為初心者設計,讀懂 ... 於 www.elle.com -

#56.花粉揭露遷徙之謎豐富的植物生命促使更新世人類定居於歐 ...

人類 早期遷徙的神秘面紗至今仍困惑著科學家:確切來說,人類是何時從非洲移動到歐洲和亞洲的? ... 台灣互動體驗設計協會專欄 · 明日專題 · 懶人補丁 · 謠破 ... 於 tomorrowsci.com -

#57.以玩心為出發的體驗設計——專訪Fourdesire 創辦人陳威帆

在軟體、遊戲設計的範疇裡,體驗固然重要,但關注體驗所能創造的後續影響也是重要的。智慧型手機普及的15 年期間,多少人類的社交、行為、價值觀、意識 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#58.《人類這個不良品》:人類稱不上是智慧設計,而是智障設計!

讀了《人類這個不良品》,會發現人類設計不良到一個人神共憤的地步!令人嘖嘖稱奇的奇葩設計簡直罄竹難書,有些還很致命。 於 www.thenewslens.com -

#59.人類設計圖解讀服務

Human Design Chart Reading · 人類設計圖展示著靈魂最真實的面向,一個未被受社會制約的自己。 於 shop.fairys.co -

#60.《演員夢》德國首映觀眾看到人類最深層智慧

... 設計」獎等近30個獎項。還在上海獨立國際電影節獲得最佳服裝獎和最佳男配角獎。 此前,《演員夢》已在美國洛杉磯、紐約,加拿大溫哥華,澳洲悉尼 ... 於 www.epochtimes.com -

#61.聽說人類設計:: 痞客邦::

... 人類設計. 所有文章. Nov 28 2022 22:55. 【爻辭】16號閘門 · Nov 21 2022 20:36. 【爻辭】15號閘門 · Nov 14 2022 21:12. 【爻辭】14號閘門. Nov 07 2022 21:22. 【爻辭】 ... 於 kalikao.pixnet.net -

#62.觀察與思考:走進經濟學 - Google 圖書結果

... 人類設計的制約人們相互行為的約束條件...制度定義和限制了個人的決策集合" ( North , 1990 )。這樣,博奔的正式規則收就不能由博弈的參與人制定,而必須先於博奔本身 ... 於 books.google.com.tw -

#63.人類設計圖-工作篇

主題分享:如何透過人類設計發現適合自己的工作如何透過我們的類型、策略與能量中心尋找到適合自己的工作,以及從管道看出自己的天賦才華(請預先提供出生時間與出生 ... 於 www.accupass.com -

#64.人類設計/人類圖/人設圖

Human Design完整翻譯為人類設計,目前常見的說法是人類圖,也有人類設計的稱呼,個人選擇使用人設圖來稱呼Human Design。 什麼是人設圖. 這個問題是 ... 於 ravetaiwan.com -

#65.癒見人類設計圖(邀請揪團開課) - 癒見自己×大衛的寧靜碰觸

此為人類設計圖/Human Design應用學習專區,遵循權威與策略的運作機制,連帶領人都是。 本課程由【癒見… 於 mylight.icu -

#66.Human Design人類圖/人類設計8:什麼是... 来自 ...

【Human Design】人類圖/人類設計8:什麼是費力的活著? Human Design/ 人類圖/ 人類設計我們今天來聊到底什麼是費力的活著? 於 weibo.com -

#67.人類設計有限公司

人類設計 有限公司. Human Design Company Limited 統編50766465 代表人CHAN KWUN TAT 陳冠達電話:02-77031976 傳真:02-77031977 臺北市中正區新生南路1段14號5樓 於 www.twincn.com -

#68.全新理查・拉得《人類圖基因天命人類設計中的全息密碼書

分類, 書籍動漫, 工具書、字典, 其他工具書. 庫存數, 49. 最新關注時間, 2023-06-02. 上架時間, 2023-05-31. 使用狀況, 全新. 所在地, 台灣.台北市. 於 www.ruten.com.tw -

#69.未來城市:漂泊.垂直.廢墟:虛構與真實交織的人類世建築藍圖

... 人類或非人類動力,因此,關於都市環境激烈改變之下會造就何種社會生活,這些虛構的漂浮城市所能傳達者,實際上遠多於海上家園研究所。諸如技藝之城那樣的設計提案,其實 ... 於 books.google.com.tw -

#70.天堂伊始 - Google 圖書結果

... 人類幾乎沒有分別,又似隱指機械文明的弊端,坐享其成的人類設計者,又想像了未來科技殖民景觀......。我想,到這裡,不必再往下說了,還是留一些給讀者自行尋味吧!認識一個 ... 於 books.google.com.tw -

#71.人類設計圖文章分享. 人类图人生角色qmka

人類設計 圖文章分享. 人类图人生角色qmka. 人类图人生角色. 新民艺评|“八角笼中”茴香味. 人類圖大略被分為四種類型,「生產者」、「投射者」、「顯示者 ... 於 jkkt.maksymstrycharz.pl -

#72.人類設計圖全文解說 - U Blog

人類設計 圖全文解說. 文章. 8. 人氣. 14,584. 人類圖2021年全新解讀,整合多套知識系統,唯一能結合八字命理及五行與三脈七輪的解讀。 社交網絡: 個人網站. 全部; 文章 ... 於 blog.ulifestyle.com.hk -

#73.天賦設計所

我們使用揉合東西方智慧的人類圖作為我們提供服務的主軸,外加知見心理學、能量學等角度的切入,從生活汲取智慧,再從實用的方法應證人生。 於 www.living-talent.com -

#74.人類設計PLUS - 人類設計官方網站

類設計是拉.烏魯.胡Ra Uru Hu 於1987 年創⽴的新興學說,將現代先進的遺傳基因科學,結合了古今中外的智慧,集⼤成並以精確的⽅式呈現,給每個⼈呈現出⽣以來最原本 ... 於 www.humandesign.plus -

#75.AI民主化應該做什麼? 楊千旻談負責任的AI協作

【廣電系訊】 生成式人工智慧近期席捲全球,台灣微軟法務協理楊千旻強調,2016年第一季出現的人工智慧圍棋軟體AlphaGo,當時以為人工智慧比人類優秀 ... 於 www.nccu.edu.tw -

#76.丁學文/AI為人類添加人造器官科學家工作方式變化中 - 雲論

最新一期的全球版本《經濟學人》聚焦人工智慧對科學界的革命性影響。在封面設計上,編輯群讓我們在粉紅色的封底前,看見一個被電子樹上掉下來的一顆電子敲 ... 於 forum.ettoday.net -

#77.文化人類學與課程研究:方法論的啟示 - 第 179 頁 - Google 圖書結果

... 設計中的缺陷(參見吉標,吳霞,2005)。這一論斷表明了教師在課程設計、課程實施等 25 洪俊,張豔紅.校本課程發展中的教師角色定位[J].教育科學研究,2002(4):31~34. 文化 ... 於 books.google.com.tw -

#78.香港人類圖human design 人類設計文章共享

如果在沒有人類圖透過聆聽會知道對方人生角色。 當你說話,黑色的爻,爻1 留意聽,爻2心不在焉,爻3也會聽,想你加快入戲玉, ... 於 matters.town -

#79.高美館沙發好讀會呼應特展《人類世》 首場攜手知名建築師謝 ...

高美館歡迎民眾踴躍報名沙發好讀會活動,與建築師謝英俊共同探索如何結合科學方法,將社會、文化和經濟等要素融入永續生態建築設計中。 高美館首場 ... 於 focusnews.com.tw -

#80.心理問題不只人類有!毛孩遇到怎麼辦?用「細胞素」保健品 ...

設計 文具 · 書籍雜誌 · 日本服飾 · 美食 · 週末小奢華 · ALL. 美妝香氛 · 時尚精品 · 星級旅宿 ... 用「細胞素」保健品顧好毛孩的生心理健康. by sasa. 2 days ago. 於 www.niusnews.com -

#81.高美館沙發好讀會呼應特展《人類世》 知名建築師謝英俊主講

... 設計中。 △高美館特展《人類世》展場一隅(攝影/Studio Millspace)(記者王雯玲翻攝). 高美館首場沙發好讀會「建築師的原罪/蓋巴別塔那群人」將在10 ... 於 newstaiwan.net -

#82.38 | 認識量子人類設計™,你適合取得人類圖專業認證嗎?

量子人類設計兩大專業認證課程系統(在 官網 首頁的Menu 的兩大分類),分別為QHD (Quantum Human Design) 與QAS (Quantum Alignment System) 。 QHD (Quantum Human ... 於 lifeceo.io -

#83.教你用「人類圖」看你是哪一類人?用出生日解析你的基因密碼

生產者是地球上生命的動力,他們的設計藉由觀察自己有所回應的事物,來認識自己。透過回應,他們會在生活和工作中體驗滿足。而他們所從事的工作就是帶給這 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#84.基因天命: 人類設計中的全息密碼書, 每個人都可以從愛 ...

基因天命: 人類設計中的全息密碼書, 每個人都可以從愛中觀照, 進入悉地境界| 誠品線上. The Gene Keys. 作者, Richard Rudd / Eric Chan. 出版社, 英屬蓋曼群島 ... 於 www.eslite.com -

#85.《基因天命》推薦序,大力推介全新humandesign.plus 人類 ...

也許會有人問,經已有這麼多「盤」要看:靈數、占星、人類設計、馬雅曆…為甚麼還要多一個《基因天命》?原因在我的序中經已說明,如果想了解自己多一些, ... 於 www.daisymarisfung.com -

#86.ChatGPT之父:AI革命形塑人類未來

ChatGPT之父、OpenAI創辦人暨執行長奧特曼(Sam Altman)昨(25)日表示,AI帶來革命性影響,「現在可能是人類 ... 環保必備,限時優惠中! 室內設計丈量 ... 於 udn.com