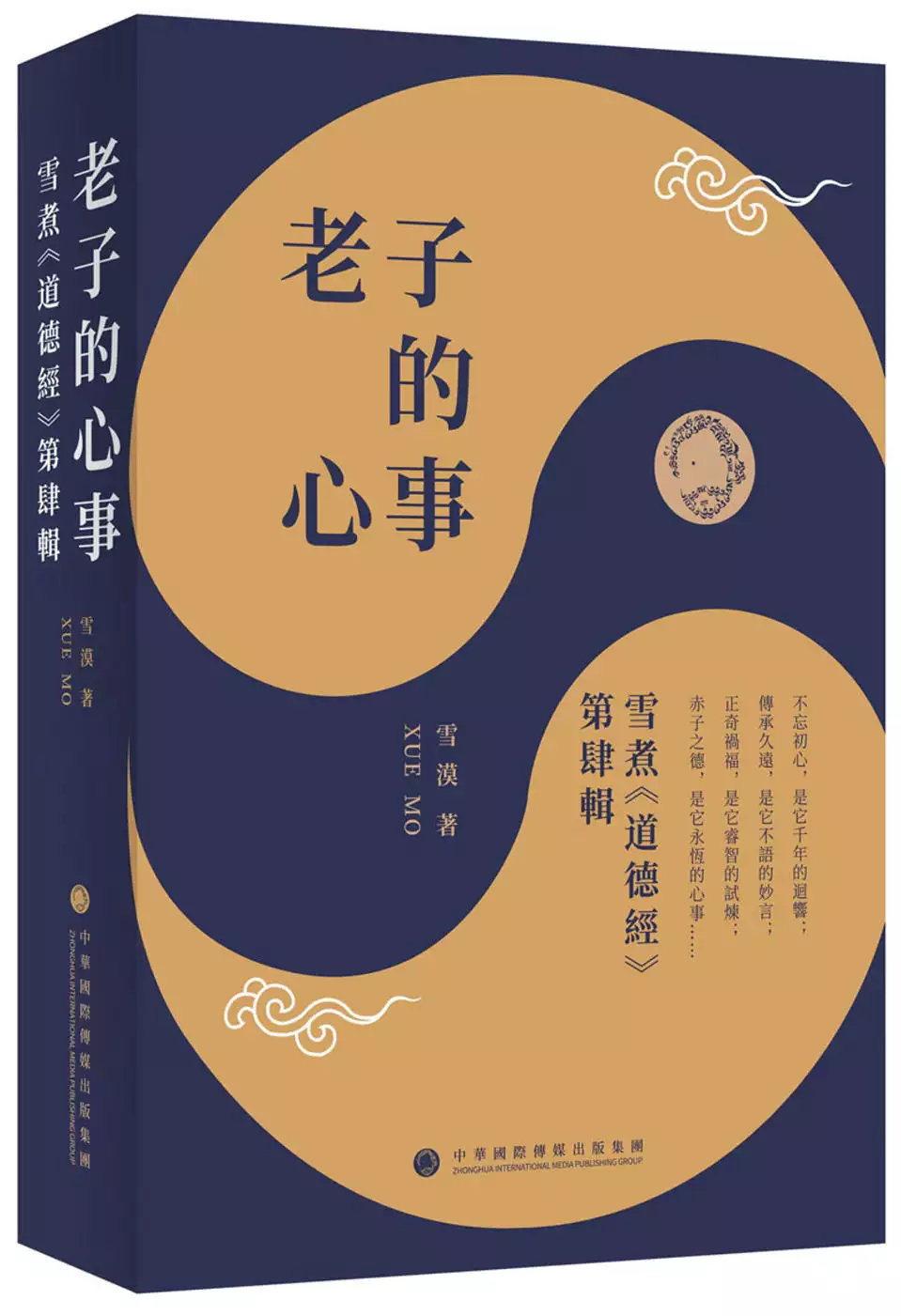

人的層次的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦雪漠寫的 老子的心事:雪煮《道德經》第肆輯 和蔡瀾的 蔡瀾輕鬆語錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站層次格局越低的人,越有這些表現 - 頭條匯也說明:而層次高一點的人,就知道合作共贏,凡事理占先,先講道理,道理講通了,再考慮其他的利益分配,其中的層次與那些不明事理卻又去爭辯的人來說,無疑高了不少。 層次格局越 ...

這兩本書分別來自中華國際傳媒-香巴文化 和天地圖書所出版 。

世新大學 口語傳播暨社群媒體學系 李佩霖所指導 林昱萱的 電視劇《斯卡羅》的族群敘事分析 (2021),提出人的層次關鍵因素是什麼,來自於敘事批評、族群融合、認同建構、電視劇中的再現。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 陳麗桂所指導 林瑞龍的 劉鳳苞注《莊》對莊子思想的詮釋與轉化 (2021),提出因為有 劉鳳苞、元氣、氣化宇宙論、清虛的逍遙、以儒解莊的重點而找出了 人的層次的解答。

最後網站一個人的層次高不高,看看他是不是愛“炫耀” - kitt的天空- 痞客邦則補充:01 我們每天都要接觸形形色色的人,有的人能讓我們受益匪淺,而有的人則讓我們十分困擾。人生經歷不同,眼界不同,一個人的格局也會不同。

老子的心事:雪煮《道德經》第肆輯

為了解決人的層次 的問題,作者雪漠 這樣論述:

將《道德經》的智慧學以致用,解決心靈問題,改善生命品質。《老子的心事》,寫透老子;《老子的心事》,妙用老子;《老子的心事》經世致用,《老子的心事》古為今用,《老子的心事》為我所用。 德國著名漢學家、翻譯家顧彬先生在 2019 年法蘭克福書展現場,與雪漠老師對談時曾說,《道德經》的傳播經歷了四個階段,而走入平常百姓家,就從雪漠《老子的心事》開始。 雪煮《道德經》(51-58 章),本輯重在以《道德經》智慧,進行家庭建設和企業建設。

人的層次進入發燒排行的影片

大家好喔 ~ 在小編還是學生的時候,上課時總是聊天、睡覺或是在課本上發揮我的藝術天分,因為上課真的太無聊。

但小編的畫功只是火柴人的層次,那時很多人也會在網上分享天馬行空的塗鴉。

--------------------------------------------------------

也追蹤我們的臉書吧

臉書: https://bit.ly/2jYrdau

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

影片由本頻道創作 未經授權禁止轉載

電視劇《斯卡羅》的族群敘事分析

為了解決人的層次 的問題,作者林昱萱 這樣論述:

本研究以語藝批評中的敘事批評作為研究方法,探討電視劇《斯卡羅》 (Seqalu:Formosa 1867)中的族群相關議題。此部電視劇為 2021 年公共電視 台製作,劇情內容改編自歷史長篇小說《傀儡花》。電視劇《斯卡羅》主要故事 情節描述 1867 年發生於臺灣恆春半島的真實故事──羅妹號事件,由於羅妹號 事件同時涉及不同族群之間的利益糾紛與族群衝突,因此,全劇不僅刻劃出臺 灣族群融合之過程,亦反應出臺灣擁有多元文化與族群之風貌。本論文分為三個面向進行相關理論的回顧,依序為族群之定義、認同建構以及再現。首先,針對種族、民族以及族群三個名詞,清楚釐清其不同之定義,並且以臺灣作為例子,舉例說明

種族、民族與族群之間的關係與層級。接著,將重點聚焦於認同的建構過程,分別探討文化認同與族群認同之形成過程。最後,以何謂再現與電視劇中的再現,除了定義再現的意涵之外,亦梳理媒體與社會之互動關係。在研究方法的部分,本論文透過敘事批評法,分析電視劇《斯卡羅》中的 場景、角色與事件,共三項敘事元素;並且同時採用敘事意涵,探究敘事文本 背後所欲傳達之價值觀;最後使用 Fisher 提出之敘事評估概念,驗證整體敘事文本之敘事可能性與敘事真實性。試圖從微觀、宏觀以及綜觀三個面向,分析 探討電視劇《斯卡羅》中的劇情內容,以回應本論文提出之研究問題。研究結果發現電視劇《斯卡羅》之故事情節,不論是場景、角色與事件

,三個敘事元素皆環繞於羅妹號事件,並且以「好好活下去」為主要核心概念,貫穿整部電視劇。企圖藉由歷史真實事件,傳達出不同族群為了繼續生存下去,在相互依賴與產生衝突的族群關係之間,彼此存在許多利益糾葛,除此之外,全劇亦刻劃出族群融合之過程實屬不易。

蔡瀾輕鬆語錄

為了解決人的層次 的問題,作者蔡瀾 這樣論述:

蔡瀾先生是個人所共知的「生活家」,在他的眼中,世事萬物都有趣味在,他亦從不吝嗇在作品中,分享他從豐富人生體驗中獲得的識見,現在把他的眾多智慧話語集於一書,豈容錯過。

劉鳳苞注《莊》對莊子思想的詮釋與轉化

為了解決人的層次 的問題,作者林瑞龍 這樣論述:

劉鳳苞《南華雪心編》為「以文評莊」的集大成之作,故近代學者研究此書,多由「文學角度」詮釋《莊子》。但劉氏於書中自序云:「雪心者,謂《南華》爲一卷冰雪之文,必索解於人世炎熱之外,而心境始為之雪亮也。後之讀是篇者,其亦可渙然冰釋矣。」可知劉鳳苞注解《莊子》,除了文學,其思想必定有值得注意之處,若略而不論,不免有愧於其將書命名為「雪心」之衷。故本論文欲由「本體論」、「宇宙論」、「逍遙論」、「工夫論」、「聖人論」、「政治論」等角度,探討劉鳳苞的注《莊》思想,並藉由與《莊子》思想的對比,以明其對莊子思想的繼承與開展,進一步瞭解其所呈現的時代意義。 在本體論中,劉鳳苞注解《莊子》時,以為「道」有四

項質性:「超越性」、「根源性」、「遍在性」、「不可言性」,基本上無異於莊子對「道」的設定。但若由「宇宙論」的角度出發,劉鳳苞注文中論及道之生成時,又出現了「元氣」、「一」等元素。此外,又以「氣化」詮釋莊子的宇宙論,「道」為生化本根。使莊子思想的設定產生了變化,改變了「生」的意涵,間接使得「道」轉為「創生的實體」,屬於「實有形態的形而上學」。 在注解「逍遙」境界時,劉鳳苞承襲了莊子由「心」上論逍遙,但提出「自適於清虛」的說法,將莊子判斷是否達「逍遙」境界的標準,改為「清虛」。又將孟子的「仁義之性」融入個體的性中,則萬物皆具仁義之性,此或可視為萬物皆具逍遙之質,以化解莊子無待逍遙普遍性的困境

。論及莊子的「心齋」、「坐忘」、「攖寧」等工夫時,劉鳳苞秉持著儒、道二家「旨趣固兩相符合」的立場,試著調和儒、道的學說。強調工夫必先由儒家仁義道德之處開始實踐,漸漸內化後,并其仁義之迹與用心一起化掉,因而特別重視「化」與「忘」的工夫。 劉鳳苞注解「聖人」境界時,因劉氏的工夫論中本帶有「儒學化」的傾向,故其「聖人論」同樣的帶有儒學化的傾向。如注解「神人」時,將《中庸》:「致中和,天地位焉,萬物育焉。」與《孟子》的「過化存神」融入「無功」。亦如論「真人」時,將孟子「以直養無害」的工夫論融入真人「息以踵」的特徵。因而劉鳳苞詮釋莊子「聖人論」時,為能通於莊子的道境,故特別重視「泯其迹」,且并其「

用心」一塊泯除。 劉鳳苞在評論儒家的「德治」時,看似承襲了莊子對儒家德治的否定。但又於〈駢拇〉篇首總論中,強調仁義之與道德,雖然稱謂不同,然皆源於性命。故知劉鳳苞所抨擊的「仁義」,乃出以名的「仁義」,若仁義能處於「渾漠相忘」的狀態,「化其仁義之迹」應是可行的。 對於劉鳳苞在注解《莊子》時所展現的儒學化傾向,筆者不以為其曲解了莊子的本意,反將它視作劉鳳苞由現實生活中所體悟到的莊子思想,藉以忘懷現實生活中的不如意。

想知道人的層次更多一定要看下面主題

人的層次的網路口碑排行榜

-

#1.影音/ 層次越高的人,越懂得讓人舒服

希望你跟他一樣痛苦怨恨。內心要強大屏蔽他負能量。 fung ying yu/層次越高的人, 心理越健康, 更加善良, 格局越大. 於 soyang.tw -

#2.層次高的人,有8大「貴相」,你屬於哪一種? - 理財寶

(示意圖,截取自网易号)層次低的人,有八大“衰相”,人的層次高低,與社會地位和財富多少沒有關係。平民百姓有擔當有抱負,有修養懂情趣,就是層次高的 ... 於 www.cmoney.tw -

#3.層次格局越低的人,越有這些表現 - 頭條匯

而層次高一點的人,就知道合作共贏,凡事理占先,先講道理,道理講通了,再考慮其他的利益分配,其中的層次與那些不明事理卻又去爭辯的人來說,無疑高了不少。 層次格局越 ... 於 min.news -

#4.一個人的層次高不高,看看他是不是愛“炫耀” - kitt的天空- 痞客邦

01 我們每天都要接觸形形色色的人,有的人能讓我們受益匪淺,而有的人則讓我們十分困擾。人生經歷不同,眼界不同,一個人的格局也會不同。 於 kitt4232002.pixnet.net -

#5.人的層次,不在掙了多少錢 專訪《老獸》導演周子陽 - 報導者

這電影就像扔石頭到湖裡面,想激起浪花思考:這樣的方式對不對?如果這麼走下去的話,最親近的人都會消亡。 於 www.twreporter.org -

#6.為什麼層次高的人對人有些「冷」? - 白櫻

一個人的層次在於內在,而非學歷或財富決定,層次高的人心胸寬廣、格局大,能夠看清世事,也能掌握自己的狀態。 他們對人事物有自己獨到的見解和 ... 於 goodarticle.life -

#7.層次越高,越懂的尊重人 - 麗菡的部落格

層次 高的人,他們更懂得「感同身受」和換位思考,知道每個人都不容易,懂得尊重別人。 義大利插畫家Marco Melgrati曾根據現實題材創作過一幅畫——「你 ... 於 wulihan.pixnet.net -

#8.甘願「真孤獨」的人,朋友的層次也會隨之改變 - 關鍵評論網

「我對那些人到底有什麼看法?」「我希望別人怎麼看我?」在散步時,在下廚時,看著藍天白雲時,會情不自禁地思考這些事。當你和自己內心深層的部分 ... 於 www.thenewslens.com -

#9.生活中:做一個有層次的人 - articlelike

一個人的層次是:他的經驗,閱歷,眼界,價值觀,格局,支配時間的方式以及人生的趣味決定的。不是社會階層和財富決定的,也不是地域和出生背景決定的。一個人的層次與 ... 於 www.102like.com -

#10.正向心理學發現:快樂且成功的生活分成三種層次 - 報橘

為什麼有些人會一直想重複洗手,洗到手都破皮了還不做罷? 但Seligman 開始思考, 為什麼我們不把研究轉為研究那些「把生活過得很滿足」的人呢?他們身上 ... 於 buzzorange.com -

#11.強世功.以香港為方法(一)|香港深層次問題根源:文明衝突與 ...

港英政府為了抵制「五四」革命思潮對殖民統治的衝擊,開始在香港大力推動傳統儒家教育。因此,從「承認政治」的視角看,香港一直是中國人學習西方文明的 ... 於 www.hk01.com -

#12.層次低的人和層次高的人,思想和三觀有什麼不同? - GetIt01

我老公家人沒什麼文化,基本上不識字,之前我覺著他們純樸善良,後來發現生活到一起感受是很不一樣的,顛覆我的想像。我並不貶低沒有文化的人,但各方面教養... 於 www.getit01.com -

#13.高層次的人,身上有一個特質,大多數人難以忍受

高層次的人,身上有一個特質,大多數人難以忍受人生在世,每個人都渴望功成名就,但成功這種事可遇不可求。很多人一事無成,終日怨天尤人, ... 於 www.9900.com.tw -

#14.什么叫有层次的人,什么意思? - 百度知道

就是说一个人在做事儿,做事事业等各个方面都有很高的成就。层次高的人通常都会跟自己设立目标,让自己活的有意义,其实设立目标也是给予自己一定的约束, ... 於 zhidao.baidu.com -

#15.人類學的層次- 教育百科

1.人的需要層次研究:人的生活有各種需要,這種需要有用德國教育人類學家布爾諾(Otto Friedrich Bollnow)所說的人需要住在安全的房子的情形一樣。 · 2.人的成熟層次研究:人 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#16.信息|自由的根基:改變的層次

很多人渴望得著自由,因為他們生命當中有痛苦。聖經裡的自由定義不是「你的生命當中沒有什麼,你就得自由;而是你生命當中擁有什麼,或擁有誰 ... 於 www.asiaforjesus.net -

#17.一個人的層次高不高,她的朋友圈不會說謊- 楠木軒

真正高層次的人,她不會去埋怨人生,而是會透過自己的努力去改變,變成更好的自己,去掌控人生。 因為現實,從來都不會因為你的抱怨而改變。抱怨生活並 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#18.如何才能夠成為一個層次高的人,其實你只需要做到三點就可以了 ...

情感文:十里插圖:來源於網路相信對於大部分人來講,都會希望自己能夠成為一個更高層次的人。但什麼才是高層次呢?顯然對此不同的人也都會有不同的看法,比... 於 www.ifuun.com -

#19.鐵觀音口味新登場!新鮮製作迷人不膩口,台南甜點工作室推薦!

【台南甜點】葡萄季開跑『食光飛逝甜點工作室』誘人的葡萄寶寶蛋糕,鐵 ... 的香味配上滑嫩的布丁,還有清甜多汁的綠葡萄,一口吃下去層次感好豐富! 於 kellylife.tw -

#20.千層蛋糕有層次,人的需求也是,不懂?行銷做再多也沒用。

-需求層次理論Maslow's Hierarchy of Needs. 著名的馬斯洛層次理論將人的需求由下而上分為生理、安全、愛與歸屬感、 ... 於 panggogo.com -

#21.水彩顏料組,多種顏色層次,吸引人的藝術水彩組,鮮豔顏料,3 層 ...

產品影像圖庫產品影像圖庫 · 商品描述 · SUPER VISION Watercolor Tube Paint, Diverse Colors Layering, 15ml*3 Tube, Suitable for Watercolor Painting, Comic, ... 於 www.amazon.com -

#22.層次低的人有8大衰相,境界高的人有8大貴相 - 夏小強的世界

決定一個人層次高低的,是他的閱歷、眼界、價值觀、格局,以及支配時間的方式和人生的趣味。 以前的老輩人,會把年紀輕輕不學好的人稱之為「衰仔」,對言行不端的人也 ... 於 www.xiaxiaoqiang.net -

#23.層次高的人,一定生活得很體面 - 尋夢園聊天室

層次 高並不代表金錢地位高,也不代表社會階層高,這跟一個人的格局和內心充盈度相關。有些人,即使收入不多,但依然可以過得自信從容,內心溫暖陽光,充滿底氣,不跟從、不 ... 於 ek21.com -

#24.高層次的人,與人相處時,一般有這3個特點 - 今天頭條

高層次的人,不僅會利用「人生逆境、群體相處」的時機看透人性,還可以「籠絡人心」。 比方說,在朋友落難的時候,最需要的時候,及時出現,即便是很一般 ... 於 twgreatdaily.com -

#25.層次越低的人,越喜歡花時間在這3件事上 - 否極泰來樂活天空

一、層次越低的人,越愛發脾氣人發脾氣時,智商將被情緒所俘虜,就會變成別人眼中愚蠢的人。 詳盡都在→1月運勢懶人包2019唐綺陽星座運勢大解析 ... 於 fafa168.pixnet.net -

#26.馬斯洛理論:成功自我實現的人,其實「人脈」並不廣?

馬斯洛(Abraham Harold Maslow, 1908-1970)美國心理學家,提倡人本主義心理學, ... 他的「需求層次理論」主張人的需求有分層次,是最廣為人知的理論。 於 www.gvm.com.tw -

#27.高層次的人有七個特徵,可惜很多人不懂! - 成功男人這麼做

1、層次高的人,彼此成就. 墨子說“兼相愛,交相利。 · 2、層次高的人,能控制情緒. 人的優雅關鍵在於控制自己情緒,用嘴傷害人,是最愚蠢的一種行為。 · 3、層次高的人,喜歡 ... 於 horo88.cc -

#28.一個人,層次高了,漸漸就和三種人疏遠了!

能找到自己的人不多,能堅持自己的人更少,誰都有迷茫的時候,只是一時的迷茫可以,一世的迷茫自然會出現問題。 高層次的人,並非人生之路一路平坦,在遇 ... 於 t458686999.pixnet.net -

#29.莊子逍遙遊中異於現今社會價值觀之人的四個層次.pdf

社會價值觀之『人的四個層次」. 蕭裕民. ,. 《莊子》《逍遙遊〉中連接於大鵬與小鳥(小大之辯). 的寓言之後,有一段關於人的四個層次的描述,其原文如下:. 於 newdoc.nccu.edu.tw -

#30.一個人的層次越高,越不要臉!十個人看完 - YouTube

否則後果很嚴重【深夜讀書】https://www.youtube.com/watch?v=gquKITAGxD8吃飯雖是小事,但最能看清楚一個人,遇到有這3個特徵的人,還是儘早遠離比較 ... 於 www.youtube.com -

#31.生日蛋糕 - 85度C。咖啡。蛋糕。烘焙專賣店

添加進口動物性鮮奶油於香草巧克力慕斯中,濃郁滑順的口感令人難忘,配上經典沙哈 ... 香草戚風蛋糕與乳酪慕斯有層次的口感,放上酸甜可口的莓果,與親友一起分享更添 ... 於 www.85cafe.com -

#32.層次高的人有七個特徵 - 新聞小分隊

一個人層次的高低和他的學歷、財富、社會階層等無關,和他的眼界、修養教養、格局有關。 1. 層次高的人,彼此成就. 墨子說「兼相愛,交相利。 只有層次低的人才會只 ... 於 coolsaid.com -

#33.【資料防寫保護應用的擴張】迅速普及中的不可變快照技術

PowerMax也擁有防止系統時鐘時間飄移的措施,預防Secure Snap的鎖定期限失效。 ○ Hitachi Vantara:VSP儲存平臺目前有兩種層次的資料不可變功能,一是用 ... 於 www.ithome.com.tw -

#34.吸引力: 吸引高層次人士的人際關係學| 誠品線上

總之,給那些看上去“有身分”、“有地位”的人以更多的優惠,是人類的一種奇怪的普遍心理表現。 正基於此,本書運用大量的現代商場、職場的案例和經典的故事,詳盡詮釋了社交 ... 於 www.eslite.com -

#35.管理族更高層次的夢想 - 天下雜誌

那麼,企業管理人更高的層次在那裡? 如果說講求效率的管理族曾為台灣的經濟成長立下汗馬功勞,那麼層次必須沿著立竿見影的技術技巧階梯拾級而 ... 於 www.cw.com.tw -

#36.心靈意識層次 - SOMArt FLOW

在瑜伽心理學中,除了身體之外,我們將意識細分為五個層次。人在意識、潛意識上的作用外,更進一步包含人類在靈性層面的潛能,以下簡而述之: 1. 於 www.somartflow.com -

#37.需求金字塔你爬到哪裡了?自我實現不是最上層,終極目標是它

1943年,心理學家馬斯洛(Abraham Maslow)在著作中,把人類的需求簡化成不同層次,由後人整理、發展成一座5階的金字塔:. 生理需求:最基本的、生物性的 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#38.我群與他群的分化:從生物層次到人的層次 - NTU Scholars

標題: 我群與他群的分化:從生物層次到人的層次. 作者: Mei-Chih Li · Jing-Yi Chuang · I-CHING LEE. 公開日期: 2003. 期: 20期. 起(迄)頁: 3-38. 於 scholars.lib.ntu.edu.tw -

#39.高層次之人的四種「貴相」,希望你有 - 每日頭條

因為事實上,決定一個人層次高低的,其實是閱歷、眼界、價值觀、格局以及他們對待人生的態度與趣味。 當然,真正層次高的人,往往都是由內至外顯現 ... 於 kknews.cc -

#40.一個人「層次的高低」,從「吃一頓飯」就看可以看清,這「3個 ...

有些人在點餐的時候, 只會顧著自己想吃的口味, 自己喜歡吃辣,也不會開口問問對方, 直到上菜的時候才隨意地問一口, 這樣的人不只情商低,更多的是自私! 於 www.toments.com -

#41.「人本心理學之父」馬斯洛從未提過金字塔圖!釐清需求理論5 ...

馬斯洛將人的行為動機由低層次到高層次分別歸納出5種,滿足初階需求會進展到高階需求。然而理論遭到後人的過度簡化,本文擬破除常見的5種迷思或誤用。 於 www.managertoday.com.tw -

#42.層次越低的人,越見不得別人好@ Boavista 資訊 - 隨意窩

越低端、層次越低的人,越是喜歡詆毀忌妒、相互拆台、彼此鄙視,因為我不好,我也不讓你好。 這話很有道理。 沒見過世面的人, 最不能容忍別人知道的比自己多,沒有能力的人 ... 於 blog.xuite.net -

#43.為什麼層次越低的人越固執 - 學習電子報

女:「馬院長,為什麼層次越低的人越固執?」(馬方泰山管理學院榮譽院長) 馬院長:「讓你告訴井裡的青蛙,外面的藍天很大,他會相信嗎?」 女:「不信!」 於 ibook.idv.tw -

#44.第三論層次論

例如,早期希臘人因探索宇宙人生之起源,形成一股燦爛的思潮,亞里士多德將宇宙探索劃歸科學,人生屬於哲學,心靈則為宗教。自後科學偏向唯物,哲學淪於唯心, 宗教演為 ... 於 health999.net -

#45.你的層次,一看便知:低層次的人,與人交往時有以下幾種表現

如果他占有了這塊土地,就會想辦法去占有旁邊的土地,哪怕是毫無根據,他也會去占有。 每個人都有趨利避害的本能,但是高層次的人,懂得讓利,或者說把 ... 於 tw.aboluowang.com -

#46.人的層次 - 人間福報

所以,有慈悲有智慧最好,沒有慈悲或缺少智慧,如同缺了一隻手或缺了一隻腳,做任何事情都很難成就,很難成功。所以「人的層次」,有四點: 第一、上等人,有慈悲有智慧; 於 www.merit-times.com -

#47.高層次的人會尊重他人,堅守自己,4種掉價的行為,希望你沒有

真正有教養的人,無論社會地位高低,還是擁有財力大小,都能做到尊重他人,堅守自己。 人活著最大的意義就是實現個人價值。 如果一個人在人生這條路上,走 ... 於 www.mydesign-cases.com -

#48.【文思不藏私】馬斯洛需求理論 - Medium

社交需求(Love and belonging needs). 這個層次的需求,包括兩個方面:. 一、『愛與被愛的需求』:人人都希望愛別人 ... 於 medium.com -

#49.需求層次理論- 維基百科,自由的百科全書

需求層次理論將人的需求劃分為五個(六個)層次,由低到高,並分別提出激勵措施,其理論的一個基本假設就是「人是一種追求完全需求的動物」(wanting animals)。 生理需求 ... 於 zh.wikipedia.org -

#50.古都孕育的藝術群山——專訪森山市集總策展人謝文侃

市集日當天,遠而望之,建築的層次透過市集攤位、民眾步履、表演者的舞台襯托出來,一覽無遺,「在那之前,幾乎沒有人看過立體的市集;也從來沒有人想 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#51.惹怒義大利+日本!必勝客「納豆海鮮丼比薩」獵奇登場 - 聯合報

繼多次推出獵奇口味比薩惹怒義大利人之後,「必勝客」自即日起全新 ... 「櫻滿開納豆海鮮丼比薩」同時擁有納豆與起司的雙重口感,並且有著獨特的層次 ... 於 udn.com -

#52.低品質社交,不如高品質獨處!中年後2方法當個高層次的人

高層次的人,懂得給生活做減法。 給生活做減法,就意味著擺脫外界糾纏不清的種種,把這些時間用來陪伴自己心愛的人,以及做自己認為更有意義的事情。 於 thebetteraging.businesstoday.com.tw -

#53.精神层次越高的人,越享受生活。 - 搜狐

哈佛大学一项研究表明:一个人的精神层次越高,心理越是健康,内心也越善良,不会因为别人的看法而轻易改变自己的本性,在对人上他们微笑、喜悦的表情会越 ... 於 www.sohu.com -

#54.心理學:一個人層次越低,越愛計較這些事,你有嗎?

一個人層次越低,就越喜歡計較攀比,看到別人買了輛車,也不甘示弱,馬上也要買,而不管自己是否真的用得著。 心理學發現,人的嫉妒心是導致自我不幸福的 ... 於 chiyidavip.com -

#55.層次高的人,往往有三個「過人之處」 - 壹讀

他們對人生的理解和追求,以及他們最終達成的成就,常常讓人羨慕。 但並不是每一個人的層次,都能走進比較高的境界。 於 read01.com -

#56.真正「層次高」的人,都懂得「尊重」, 是一個人「教養」的 ...

層次 越高的人,越懂得尊重別人,他們更懂得尊重中平等、價值、人格和修養的含義. 而層次低的人,往往自私、目光短淺、以自我為中心、沒有良好的修養和教養,總喜歡站在 ... 於 ezvivi2.com -

#57.高層次的人很少說這幾種話低層次的人經常說@ 心靈小品 - 痞客邦

阿軍的話,聽著讓人開心,覺得他是一個有理想的人,其實是吹牛而已。 高層次的人,很低調,從來不會炫耀自己,即便有很大的成績,也不會說出來,走在 ... 於 jci62437.pixnet.net -

#58.「臉書」暴露你的層次:情商高的人,更喜歡發這3種動態!

心理學分析,層次高的人他的思想都很豐富,懂得去接納一些生活中美好的事物,並會讓他們擴散開來,圍繞在自己的周圍。也懂得去塑造生活中的美好,懂得去經營自己的朋友圈。 於 elitesinsider.com -

#59.生命的四個層次⋯ - Yahoo奇摩新聞

隨著年紀漸長,許多人的身體健康開始無法達標了。身體健康只要忌口和運動即可,雖然年紀老了互動的對象和醫院,醫生的時間越來越多。但是 ... 於 tw.yahoo.com -

#60.DALT06討人喜歡的層次感,針織麻花背心 - Bello Store

DALT06討人喜歡的層次感,針織麻花背心. NT$680. 至04/04 09:00截止 指定分類,0331Bello新品,上架優惠6% OFF. 全店,全館消費滿3000元即享免運優惠(TAIWAN ONLY). 於 www.bellostore.me -

#61.米妮老師與孩子們- 不要和層次不同的人爭辯! - 班網輕鬆架

不要和層次不同的人爭辯! 文章列表; 吳博仁於2017-09-20 19:58:41 發布,已有4836 人次閱讀過. 文 / 文翼. 記得大學畢業剛進公司的那一年,有一天我和胡哥到外單位去 ... 於 class.tn.edu.tw -

#62.048 領導人的層次 - 星雲大師全集

048 領導人的層次. 領導是一門學問,一項藝術,也是一種功德,領導者要能為大眾謀求福利,要為大眾減輕負擔,要為大眾計畫未來,要為大眾擔當責任。領導的哲學,有上 ... 於 books.masterhsingyun.org -

#63.认知层次不同的人,是很难沟通的 - 中国工商》杂志社

所以,不同的认知层次,看到的世界完全不同。一个人的认知,决定了他看到的世界,决定了他的思考方式,以及人生的路径。希望这篇文章能对你有所启发。 於 zggszzs.com -

#64.高層次的人很少說這幾種話低層次的人經常說- 禁聞網

阿軍的話,聽著讓人開心,覺得他是一個有理想的人,其實是吹牛而已。 高層次的人,很低調,從來不會炫耀自己,即便有很大的成績,也不會說出來,走在 ... 於 www.bannedbook.org -

#65.需要層次論 - A+醫學百科

一、簡介. 需求層次論(Hierarchyofneedstheory)由美國人本主義心理學家A.H.Maslow馬斯洛提出的一種需要理論。這種理論認為人的需要或動機可以分為5個層次, ... 於 cht.a-hospital.com -

#66.層次越高的人,越不會做這2件事,暴露自己的格局

層次 越高的人,越不會做這2件事,暴露自己的格局. 發佈留言 / 職場人生 / 作者: coffee. 曾看過一個關於蕭伯納的故事:. 蕭伯納到莫斯科旅遊,. 遇見了一位小女孩,. 於 coffeearticle.com -

#67.人的層次愈高會容易有的四大貴相 - Megalife 生活晴報

決定一個人層次高低的,是閱歷、眼界、價值觀、格局,以及支配時間的方式和人生的趣味。 ... 層次高的人之所以會很少被事情煩惱,也是源於內心透明與澄澈。 於 megalife.com.hk -

#68.層次愈低的人,愈喜歡花時間在這三件事上| 淨空法師 - 灼見名家

層次 愈低的人,比起關注自己,愈喜歡花更多的時間在關注他人上。 然而,每個人都是獨立的個體,人生何其有限。比起時刻注視着他人,多關注自身的成長,盡 ... 於 www.master-insight.com -

#69.台北泰回味原泰料理堅持用傳統香料| 中時新聞網 - LINE TODAY

吳薇芬推薦嘎猜炒肉,香料多、層次清香、令人回味無窮;喜歡清爽味的民眾則適合品嘗打拋餐,由於不用台式泰菜常見的九層塔,而是加入打拋葉與洋蔥、 ... 於 today.line.me -

#70.佛說:「層次越高的人,越容易有這四種貴相!」

人的層次 高低,與社會地位和財富多少沒有關係。 決定一個人層次高低的,是他的閱歷、眼界、價值觀、格局,以及支配時間的方式和人生的趣味。 於 bud.healthdaily.tw -

#71.聖嚴法師:追求更高層次的快樂 - 佛弟子文庫

即使同樣是人,也會因為生長背景、文化修養、知識深淺,以及心胸的寬窄,而有不同層次的欲樂,並不能一概而論。 以天上的欲樂為例,天上的男女不需要身體 ... 於 www.fodizi.tw -

#72.[筆記] 人生三層次-跳脫混亂,回歸平安|方格子vocus

活在這個層次的人是很不安的,當我們在這裡時,頭腦會經常處於焦慮的狀態,注意力不容易集中,心情也容易煩躁,這也就造成了生活上的失控與混亂,我們 ... 於 vocus.cc -

#73.【細節見人品】一個人「說出來的話」,就是他的「層次」

人生路上,每個人來自不同的環境,有著不同的經驗和閱歷。漸漸呈現出不一樣的層次。心理學家弗洛伊德曾說:「沒有口誤這回事,所有的口誤都是潛意識 ... 於 412lala.com -

#74.杭甬攜手赴江蘇招攬高端人才

現場前來應聘的高層次人才共計785人,其中博士及博士后118人,碩士研究生以上學歷548人。 這無疑是一場高能級平台“邂逅”高層次人才的“相親大會”。西湖大學 ... 於 zj.people.com.cn -

#75.身邊人的層次,就是你自身的層次 - ELITES INSIDER

我們的行為習慣和方式折射我們自身的層次。心理學上有一個吸引力法則,這個法則告訴我們,我們所遇到人和事情是我們內心世界的映射。 於 theelitesinsider.com -

#76.生命大數據- 精神層次越高,人就會越善良... - Facebook

一個高層次的人和自己的善良是成正比的,遇到事情,他們會傳遞自己的善心,這些並不是他們刻意去做的,而是內心最基本的選擇。 莎士比亞說:“善良的心,就是黃金。” 哈佛 ... 於 ms-my.facebook.com -

#77.溝通的最高層次?是兩個人在關係裡,願意展示自己的想法跟情緒

就算難過也面帶社交笑容,將別人的情緒扛在自己肩上,縱使知道已經被情緒勒索,也寧願相信是愛情⋯⋯ 於 womany.net -

#78.“層次低下,特徵明顯”:低層次的人,總會做這4件損人利己的事

而為了蠅頭小利,層次低的人就會相互傷害,根本不懂得團結。 有些時候,並不是窮人喜歡“互掐”,而是在極度內卷的環境當中,他們只能相互傷害, ... 於 inewsdb.com -

#79.人的五個心理層次 - 藍海潛能

人本主義心理學大師馬斯洛稱,人有五個層次的心理需要:飲食與性的生理需要、安全需要、歸屬需要、自尊需要、自我實現的需要。 那麼什麼是自我實現的需要? 於 www.dnahappy.com -

#80.真正層次高的人,與人交往,都會保持適當的距離!

真正層次高的人,與人交往,都會保持適當的距離! · 人與人相處,多少都需要一點界限。在自己的領地,無須經過對方允許才能拒絕。 · 根據對自己的界限和對 ... 於 www.cheers.com.tw -

#81.馬斯洛人類需求五層次理論 - MBA智库百科

曾任美國人格與社會心理學會主席和美國心理學會主席(1967),是<<人本主義心理學>>和<<超個人心理學>>兩個雜誌的首任編輯。 在馬斯洛看來,人類價值體系存在兩類不同的 ... 於 wiki.mbalib.com -

#82.揭秘人的六大層次,幫助你看懂這個世界,過好這一生 - 資訊咖

揭秘人的六大層次,幫助你看懂這個世界,過好這一生 · 人其實是有區分的 · 第一層欲望層 · 第二層技能層 · 第三層知識層 · 第四層能力層 · 第五層天賦層 · 第六層救世層. 於 inf.news -

#83.從「李昌鈺」的人生明白:「思維層次」高的人,不會困於他人 ...

層次 高的人看得更清楚、更遠,更能看透事物的本質,做出較好的判斷。 思維層次,就決定了一個人的格局,和他的未來。 於 whitecherry2019.com -

#84.层次低的人和层次高的人的几种区别 - 知乎专栏

都说一个人说过的话里,藏着一个人读过的书,走过的路。很多时候,可以通过一个人说话的方式和内容来判定一个人的层次和情商。 对于一个有情商,有点层次的人来说, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#85.有人說“層次低的人,總擔心別人比自己活的好”,對此你怎麼看?

直說道德素養應該是高層次的人擁有的東西。這樣說應該正確吧?無論哪個時候哪個朝代都有人希望別人過的比自己差,無論是有錢還是沒有錢只要心理 ... 於 www.juduo.cc -

#86.人生不是座金字塔,別讓需求理論騙了你!馬斯洛會紅 - 風傳媒

國際媒體 Quartz 專文報道,如今從學校通識課程到企業培訓講座,都喜歡引用馬斯洛的需求層次理論,其需求金字塔更堪稱世上最廣為人知的Infographic。管理培訓公司合夥人 ... 於 www.storm.mg -

#87.位置是自己爬上去的:層次越高的人,往往都有這三種特質

對一個人的評價,我們時常會用「層次」這個詞來形容,那麼什麼樣的人才算是層次高的人呢?很多人會說一個層次高的人,其實就是一個擁有很雄厚經濟實力 ... 於 happytify.cc -

#88.高層次的人,都有這四個特質,能做到的人都不簡單

一個人的層次,不是社會地位和財富,也不是學歷和知識程度,而是指為人處世的修養和一個人的心胸,格局,以及在生活中識人斷事的能力和智慧。 於 www.gushiciku.cn -

#89.層次高的人,高在這八個品相,看您具備哪幾個? - 希望之声

如果把人生當做一盤棋,那麼人生的結局就由這盤棋的格局決定。想要贏得人生這盤棋的勝利,關鍵在於把握住棋局。一個層次高的人更容易把握人生的棋局, ... 於 www.soundofhope.org -

#90.層次越高越會以貌取人 - 樂活幸福向前走

所謂相由心生,一個人的情緒、個性、神態會在你的面部肌肉上留下痕迹,經年累月,就變成了你的面孔。 年齡越大,呈現在你臉上的內涵也就越明顯。 越是對自己要求高的人,越 ... 於 power996159.pixnet.net -

#91.需求層次理論

人類動機理論---「需求層次理論」(Need-hierarchy Theory):依序為生理需 ... 需要伙伴之間、同事之間的關係融洽或保持友誼和忠誠;人人都希望得. 於 md.nkust.edu.tw -

#92.從這4點上,能看出一個人的層次的高低,很準 - 人人焦點

一個層次高的人一定是對身邊的人很尊重,越是層次低的人,越不懂得尊重別人,而且層次高的人都是有修養的人,所以當你判斷一個人的層次高不高的時候,就看 ... 於 ppfocus.com -

#93.博客來-層次越高的人,越能專註做自己

書名:層次越高的人,越能專註做自己,語言:簡體中文,ISBN:9787559427458,頁數:281,出版社:江蘇鳳凰文藝出版社,作者:洋氣雜貨店,出版日期:2018/09/01, ... 於 www.books.com.tw -

#94.“人的层次,一看便知”:低层次的人,喜欢做以下三件事 - 网易

低层次的人,喜欢不自量力,常常炫耀自己,结果暴露了自己的一切。 炫耀自己的财富,其实是穷人的特征。如果做了打肿脸充胖子的事情,那么他还是心穷的人 ... 於 www.163.com -

#95.層次越低的人,越喜歡花時間在這3件事上 - BOO 成功語錄

《荀子》中曾曰:“怒不過奪,喜不過予。”高層次的人並不是沒有情緒,他們只是不被情緒所左右,有沈穩的內心,喜怒不形於色。他們懂得控制自己的情緒, ... 於 www.boosuccess.com -

#96.身邊的朋友,暴露你的層次!請減少無意義的社交,跟這3種人 ...

遇到重要的事情能叫出來聊聊的人很少。 「我交了這麼多朋友,. 效能卻不如一個普通人。」 他感慨地說,. 「該讓自己的 ... 於 cw-db2.cwmoney.net -

#97.思考如何穿上對方的鞋子。閱讀『切記:永遠不要和層次不同的 ...

和什麼樣層次的人爭辯,. 就註定了自己將會淪為什麼樣子的人,. 不過是自尋煩惱罷了。 於 www.peopo.org -

#98.真正高層次的人:懂得改變!不願接受變化,人生只會停滯不前!

人被喚醒之後,意識層次提高了,. 就會看到自己內在運作的一些模式和限制,. 才能去干預自己的慣性行為,. 不被人生模式牽著鼻子走。 如此一來,. 於 www.money.com.tw -

#99.層次高的人,越懂得控制自己的情緒 - 聆聽心靈的聲音- 痞客邦

智慧越多,脾氣越少一個人會為什麼事情生氣、有多大的脾氣, 不僅體現了一個人的性格, 更體現了一個人的智慧和能力。 一個人的層次,就看他生氣時候 ... 於 xiuxian8970.pixnet.net