人民日報電子版的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦連曦寫的 血書:林昭的信仰、抗爭與殉道之旅 可以從中找到所需的評價。

國立臺灣大學 政治學研究所 明居正所指導 張智鈞的 一元體系下的大國類同盟現象:後冷戰時期中俄安全合作的實踐(1991-2019) (2020),提出人民日報電子版關鍵因素是什麼,來自於一元體系、類同盟、訊號理論、中俄戰略夥伴關係、中俄同盟。

而第二篇論文國立中正大學 戰略暨國際事務研究所 林泰和所指導 黃茂俊的 從現實主義看中美南海競逐 (2015),提出因為有 向亞太再平衡、現實主義、權力平衡的重點而找出了 人民日報電子版的解答。

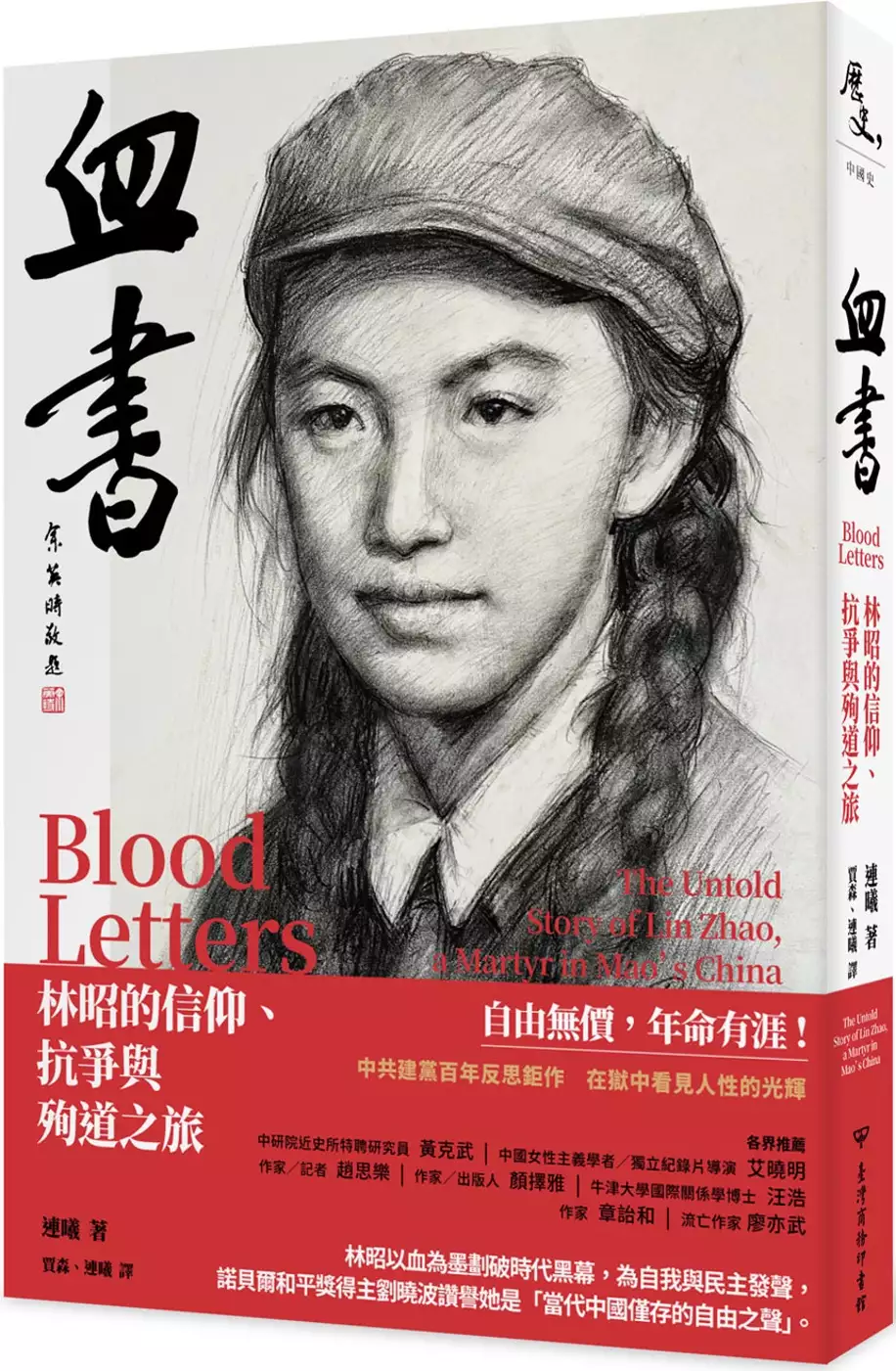

血書:林昭的信仰、抗爭與殉道之旅

為了解決人民日報電子版 的問題,作者連曦 這樣論述:

歷史學大家余英時特別題字書名 已故諾貝爾和平獎得主劉曉波盛讚林昭是「當代中國僅存的自由之聲」 她以信仰與意志,抗爭八年;她以血與墨,書寫幾十萬字,刻劃不羈的青春。 林昭的一生可謂近代中國史的縮影。 林昭出生於戰間期,童年經歷過國民黨的統治,因此自幼時就心繫革命與中國共產黨,甚至因為其父彭國彥早年沒有支持革命,而毅然決然地捨棄了家族姓氏。新中國成立後,林昭加入了共青團,也開始了她對自我信念的掙扎與衝突。她曾經信仰左派理論與馬克思主義、對中國共產黨十分信任與忠誠,甚至難以接受自己屬於「小資產階級」的過去,積極參與共產黨的下鄉運動。然而,林昭逐漸無

法容忍中國共產黨的殘忍。1959年,她在地下刊物《星火》上批評毛澤東的大躍進政策,隔年被捕入獄,判決20年有期徒刑。 長達八年的牢獄之災,使她受到各式酷刑,儘管遭遇了食物不足、暴力、虐待的痛苦,仍未阻斷林昭救國救民的意念。在獄中,患有肺結核的林昭,秉持著對人性與基督的信仰,以血為墨寫下多達二十萬字的「自由書」,不斷控訴中國共產黨不當的政策與作為,用生命寫下她對國家社稷發展的關懷,展現她以卵擊石、不屈不撓的一生。 林昭簡史 1932年1月23日,生於江蘇蘇州,原名彭令昭。 1947年,入讀基督教監理會創辦的蘇州景海女子師範學

校,不久後受洗成為基督徒。 1948 年,祕密加入中國共產黨;翌年因未服從命令而失去黨籍。 1949年,畢業於景海女師,之後不顧父母反對,入中共蘇南區委開辦的蘇南新聞專科學校受訓成為紅色記者。 1950年,畢業於蘇南新專,加入蘇州農工團、投身「土改」,力求重新入黨。 1954年,考入北京大學中文系新聞專業,就學期間曾任《北京大學校刊》、《北大詩刊》和學生文藝刊物《紅樓》編輯。 1958年,因於1957年參加北大「五.一九」民主運動而被劃為「右派」,留校接受「監督改造」。 1960年,因參

與出版譴責中共苛政和「大躍進」的地下刊物《星火》被捕入獄。 1962年,保外就醫,其間起草「政治綱領」,計畫創建「中國自由青年戰鬥聯盟」,同年第二次被捕入獄,先後在上海提籃橋監獄和上海市第一看守所受長達二年六個月的審前監禁,其間遭受酷刑並開始寫血書進行反抗。 1965年5月31日,被上海市靜安區人民法院以「『中國自由青年戰鬥聯盟』反革命集團主犯」罪名判處20年有期徒刑 。 1965~1968年,監禁於提籃橋監獄;期間堅持其「上帝僕人的路線」,兼用筆墨和鮮血寫下致《人民日報》編輯部、聯合國和母親等共約五十萬,鞭撻中共「極權暴虐」的文字,宣告「奴役

他人者同樣地不得自由!」 1968年,改判死刑,於4月29日在提籃橋監獄內被槍決;時年36歲。 1980~1981年,上海市高級人民法院撤銷對林昭的死刑判決,二次宣告她無罪。 本書特色 1.藉由大量的史料與第一手的訪查,撥去盤桓在北京才女林昭身上的疑雲,重新建構林昭的一生。 2.描繪新中國誕生前後的政治發展,包括共產黨成立、大躍進運動、文化大革命等。 3.呈現大時代下知識分子堅忍的意志與信念,以及他們面臨的認同衝突。 含淚推薦 中國女性主義學者/獨立紀錄片導演 艾曉明 牛津大學國際關係學博

士 汪浩 作家 章詒和 中央研究院近史所特聘研究員 黃克武 《她們的征途》作者/記者 趙思樂 流亡作家 廖亦武 作家/出版人 顏擇雅 (依姓氏筆畫排列) 林昭是當代中國知識份子中一位罕見的抗爭者。迄今為止,我們沒有看到任何人像她那樣,留下如此壯烈和驚世駭俗的獄中寫作。連曦教授的研究是具有開創性的,他深刻地闡述了林昭遺稿的思想價值,從而在一曲時代的悲歌中揭示出林昭從共產主義的信徒到回歸基督,並以此信仰反抗極權暴政直至犧牲的血淚歷程,並呈現了這一切對未來中國的感召力。──中國女性主義學者/獨立紀錄片導演 艾曉明 中國人終生勞苦,似乎都在沉默地接受,其實不然。他們

表面謙恭平靜,內心則蛰伏著反叛和渴望。林昭的與眾不同在於:他以天下為胸壑,公開表達了反叛與渴望。1968年,林昭以反革命罪被槍決,從此年輕的生命從清水走向白雲,在天空漫遊、沖盪,讓我們永遠仰望。──作家 章詒和 這應是中文世界首本正式出版的林昭傳。林昭作為中國民主運動的「女神」已近20年,在連曦筆下,她不是完美的女神,而是堅定與瘋狂交雜的尖叫,劃破時代黑幕的人之啼聲。──《她們的征途》作者 趙思樂 此書深深打動了我:這當代中國信仰史中最慘烈的殉難,本該被當今數千萬中國基督徒閱讀並傳播,然而,林昭在中國依舊是禁區,知道的人很少,所以連曦的見證文字具有開創性。──流亡作家 廖亦武 媒

體讚譽 故事扣人心弦──《華盛頓時報》 《血書》考證精細、無所避諱。這一複雜、勇烈的歷史人物的故事不帶感傷卻感人至深。──《今日基督教》(Christianity Today) 《血書》感人至深,深值一讀……林昭情感豪放又不無脆弱,作者敘事中保持著審美的距離。——《南華早報》(South China Morning Post) 《血書》是近年有關共產制度下捍衛人權的抗爭最重要的著述之一……研究十分深入、極具可讀性。──《紐約書評》 《血書》凸顯了宗教信仰在反抗極權制度的英勇抗爭中所扮演的角色。——《洛杉磯書評》 人們喜用巨幅歷史畫面來展現中國的成就與失敗。那

些為改變社會而英勇奮鬥的鮮活的個體則每每淡出了視野。《血書》最能彌補此種失憶。林昭險些從人們的記憶中被抹去。如今她的公民勇氣將成為榜樣,激勵中國和世界各地的人民。──James Fallows, Atlantic

一元體系下的大國類同盟現象:後冷戰時期中俄安全合作的實踐(1991-2019)

為了解決人民日報電子版 的問題,作者張智鈞 這樣論述:

國家透過建立同盟來抵抗外部威脅,是國際關係中常見的手段。然而在當代的國際環境,中國與俄羅斯在面對美國的威脅時卻沒有見到同盟的出現。一種解釋是美國本身的威脅沒有達到足夠引發同盟的程度,另一種解釋是中俄之間存在許多利益衝突,抑或是歷史因素,以致於同盟難以出現。然而美國對中俄同盟對抗美國的擔憂卻從未停止,甚至認為美國應當更積極防範。面對此一爭論,本文提出以一元體系下的「類同盟」來解釋當前的中俄關係在面對美國競爭時是如何運作的。本文的「類同盟」概念是基於「一元體系理論」、「同盟理論」、以及「訊號理論」三者結合所推演出來的概念,用以解釋在「一元體系」中,面對霸權戰略競爭的「大國」彼此之間專門應對霸權的

手段。「中俄戰略夥伴關係」就是上述「類同盟」現象的體現。「類同盟」是屬於「一元體系」中針對霸權的權力平衡。透過將承諾與實際行動拆開以創造模糊空間的形式運作,大國會避免使用強訊號行為,如明確的國際條約、以聲譽擔保的承諾。轉而偏好採取弱訊號行為,如不具強制力的聯合聲明、實際的軍備交易等。採取後者的做法讓中俄兩國營造出可能建立同盟抵抗美國的樣貌,卻保留各自的詮釋空間,不會完全破壞對美關係。1991 年至 2001 年是「類同盟」形成時期,2001 年至 2019 年則是「類同盟」運作階段。面對美國霸權的挑戰,「類同盟」使中俄得以維持對美競爭與合作,並在美國加強制衡壓力時給予協助,如北約東擴、顏色革命

、2016 年之前的南海爭端。但「類同盟」並非傳統同盟,中俄兩國有更多推卸責任的動機,放大了同盟的缺點。這體現在 911 事件、喬治亞戰爭、烏克蘭事件、以及 2017 年以後的南海爭端,尤其在美國戰略轉變或與中俄其中之一產生激烈衝突的情況。明顯可以發現中俄雙方在強調彼此之間的友好與互信時,實際行動中卻產生極大的反差。但這並不會破壞中俄關係,而是「類同盟」運作的結果。

從現實主義看中美南海競逐

為了解決人民日報電子版 的問題,作者黃茂俊 這樣論述:

摘要 南海控制著南海通往太平洋與印度洋間之國際重要海上商道,擔負著世界上商運之一半、3分之1石油進口及3分之2液化天然氣的運輸重任。近年來,南海因領土主權、海洋劃界、漁業糾紛、填海造陸、國際仲裁問題使得南海問題愈來愈棘手,幾乎變成火藥庫,因多方國家經濟利益複雜交錯之牽扯及美國積極參與下,南海遂成為亞太地區的熱點,因此探討南海爭端及美、中兩大國在南海區域的互動為本論文的研究動機。 美國與中國是當今世界上最大的兩個經濟體及軍事力量。鑑於美國2009年以來「向亞太再平衡」(rebalan

cing to Asia-Pacific)戰略與中國在南海的「核心利益」存在結構性矛盾和潛在衝突,兩國對於南海的相關政策及兩國之間的互動關係,將型塑此區域的安全環境及區域的政治發展,因此,本文之研究目的將以現實主義與權力平衡理論來探討南海爭端中中國與美國的軍事、外交政策以及其互動過程,是否符合現實主義之基本主張。 研究發現,中國、美國及南海周邊國家如同現實主義所述及國家於自助的環境、無政府狀態下將國家安全、生存列為最高的原則,競相加強軍備以建構防衛武力,南海周邊國家更如同權力平衡理論所述為生存而極大化安全目標,選擇制衡而非扈從,以延續其國家的生存。而美、中兩國在南海這個重大國際戰略議題上意見

相左,兩國所展開的外交與軍事互動與對抗,仍難以在相互疑慮的安全議題中尋求共識與合作,說明了美、中之間在南海的互動是符合現實主義的,依目前的形勢,南海日益軍事化,增加擦槍走火的機會,不排除有發生局部戰爭的可能性。關鍵字:向亞太再平衡、現實主義、權力平衡