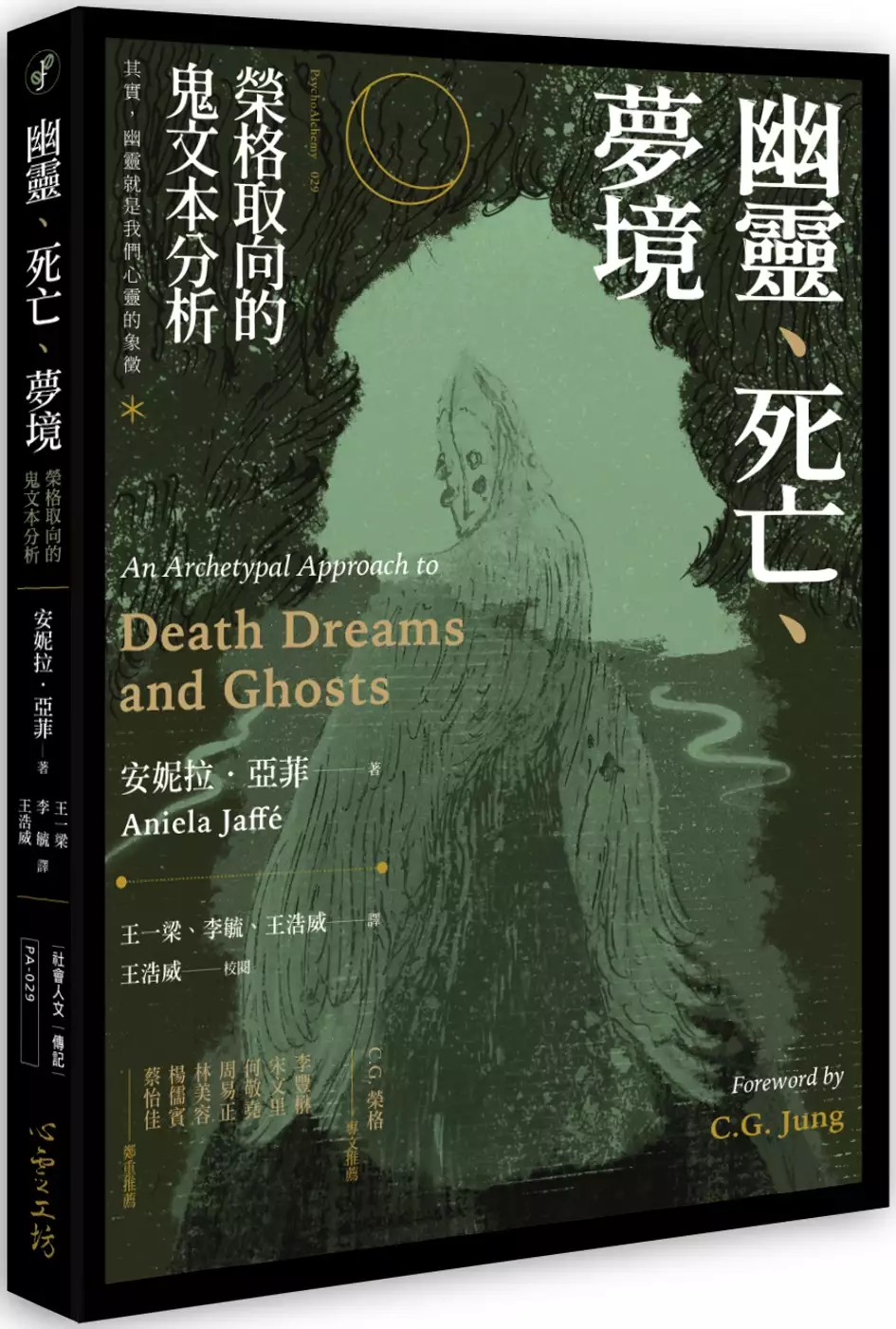

人死前的徵兆的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦安妮拉.亞菲寫的 幽靈、死亡、夢境:榮格取向的鬼文本分析 和保羅.卡拉尼提的 當呼吸化為空氣:一位天才神經外科醫師最後的生命洞察(揪心感動暢銷版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站人在臨終前有什麼預兆?專家列9大瀕死症狀,請把握機會好好 ...也說明:當臨終者停止進食,便會在接下來的幾星期內過世; 但須記得的是,病人不是死於沒有進食,而是死於潛在疾病,而且他們的消化功能已經減緩,因此沒有能力吸收 ...

這兩本書分別來自心靈工坊 和時報所出版 。

佛光大學 宗教學研究所 姚玉霜所指導 陳文娟的 瀕死經驗與中陰身之研究 (2020),提出人死前的徵兆關鍵因素是什麼,來自於意識、靈魂、輪迴、瀕死經驗、中陰身、兒童前世記憶。

而第二篇論文國防大學 政治研究所 謝奕旭所指導 紀品丞的 國軍危機處理模式之研究—以洪仲丘事件 、阿帕契事件及敦睦艦隊染疫事件為例 (2020),提出因為有 國軍、危機處理、洪仲丘事件、阿帕契事件、敦睦艦隊染疫事件的重點而找出了 人死前的徵兆的解答。

最後網站耳朵枯萎- 陽壽已盡的外部徵兆和內部徵兆則補充:老年人臨死前有十五個徵兆,如果具有其中的一個徵兆,大概壽命只有六個月了,. 六個月以內尤其是第十三和第十四 ... 人死之前半年內外部的15個徵兆.

幽靈、死亡、夢境:榮格取向的鬼文本分析

為了解決人死前的徵兆 的問題,作者安妮拉.亞菲 這樣論述:

其實,幽靈就是我們心靈的象徵 我樂意把這本書推薦給所有識貨的朋友,他們知道如何運用影響力打破日常的單調,動搖根深柢固的想法(有時!),讓想像力因此有了翅膀。──C.G.榮格 不論何種民族,自古以來總是流傳許多鬼故事、通靈感應的傳說和夢境,讓人既津津樂道,又諱莫如深。這些「無稽之談」看似迷信,但深度心理學學者卻視之為發掘人類心靈奧祕的寶庫。 1954年,《瑞士觀察家》雙週刊蒐集各地讀者寄來的上千個靈異故事,寄給心理學家榮格,希望他以心理學角度來分析。榮格將這個任務交給身為知名榮格分析師的女弟子亞菲,並為這本奇特的小書作序推薦。

亞菲不論故事的「真偽」,而將「鬼」視為心理象徵,將靈異經驗當作心靈事實來看待。她著重在人們發生靈異經驗時的年齡、性別、意識、生命狀態等,透過超心理學和榮格理論,輔以詩歌、神話、宗教經典,企圖找出各種超自然故事的規律性或偶然性,及其與人類集體無意識的關聯。 讀者將發現,鬼故事是無意識意象的顯現。無意識那無限時間、無垠空間、無因果律、自主運作的特性,開拓著生命經驗的無比的可能。亞菲引入榮格具有二律背反特徵的「共時性」理論,和象徵人類基本關係和生存情境的「原型」概念,說明靈異經驗發生的機制,並賦予嶄新的解讀──那發生於外的神祕經驗其實對應著內在深處的心靈現實,無時無刻、無處不在地重覆

著,是人類普遍經驗的一部分,也讓我們發現:夢與醒、生與死、人與鬼、你與我,其實都是同源。 超心理學和分析心理學承擔著共同的任務:架起內部和外部之間、心靈與物質之間的橋梁。它們的研究結果將可證明,世界的本質乃是歸一。──安妮拉.亞菲 本書特色 ♥榮格欽點女弟子亞菲進行鬼文本的分析,並專文推薦,高度推崇其研究價值。 ♥以榮格心理學觀點解析靈異現象、預知夢、小矮人、通靈者、鬼故事等,以科學方法為超自然現象找到心理學的解釋。 ♥妖怪、魔神仔、鬼故事、通靈現象等超自然現象研究者必讀! 鄭重推薦 C.G.榮

格∣瑞士心理學家、分析心理學創始者 李豐楙∣中央研究院中國文哲研究所兼任研究員 宋文里∣國立清華大學榮譽退休教授,天主教輔仁大學兼任教授 何敬堯∣小說家,《妖怪臺灣》作者 周易正∣行人文化實驗室總編輯 林美容∣中央研究院民族學研究所研究員退休、現為兼任研究員 楊儒賓∣國立清華大學哲學研究所暨通識教育中心合聘講座教授 蔡怡佳∣輔仁大學宗教學系教授

人死前的徵兆進入發燒排行的影片

林正義親眼目睹鬼使神差,預言台灣未來情況~

死前聽到鐵鍊聲?醫院結成拜把兄弟「同年同月同日死」

奇蹟生還洩天機!陰間生死簿藏何秘辛?

👉https://youtu.be/uX175HiY1DE

酒店妹帶球嫁富豪 癌逝驚爆小孩客兄的

👉https://youtu.be/zBswSmqS6_o

醫生預示病人死期 真相嚇到他頭皮發麻

👉https://youtu.be/FcMuH6tMXyI

【鬼使神差來接命!陽壽將盡的恐怖徵兆?】

完整版請點▶▶https://youtu.be/XU_lbTqGEzI

每周二到周六凌晨12點半準時上傳最新節目!

支持正版,尊重版權請訂閱【新聞挖挖哇】

官方 Youtube 頻道喲!

臉書請搜尋【新聞挖挖哇粉絲團】

http://www.facebook.com/newswawawa

#新聞挖挖哇#鄭弘儀#新聞挖挖哇2021

瀕死經驗與中陰身之研究

為了解決人死前的徵兆 的問題,作者陳文娟 這樣論述:

筆者於無意間注意到,瀕死經驗的某些特點,似乎與佛教中陰身的一些境相非常相似。因此,期望藉由蒐集、整理佛教典籍中有關中陰身的資料,再綜合科學、哲學等前人及學者專家們,研究瀕死經驗所提出的觀點予以整合、分析,並探討兩者之間是否存在關聯性。此外,生、老、病、死是生命不可避免的過程。然而,人們長久以來,由於對死亡的不了解及恐懼,而無法安住於當下的人生。因此,筆者亦希望藉由本研究,增進對生命存在的意義及死亡本質的了解,進而免除對死亡的恐懼而能善用生命,活得快樂,死得安詳。本論文的研究採參考前人研究成果、專書、期刊等,將所蒐集到的各種資料,及專家學者的論點,做系統性的分析歸納、整合比對和闡述,進而提出研

究心得。由於瀕死經驗案例的不易取得,且涉及個人隱私保護的限制,故本研究將採蒐集各方來源資訊中,已公開分享的瀕死經驗內容,作為研究參考的資料來源。研究結果如下幾點心得:一、生命的主體是心意識;俗稱靈魂;並不隨肉體毀損而消逝,而是轉化成另一種存在的形態。二、經諸多著名專業人士,長期且縝密的科學研究,證明了瀕死經驗存在的真實性。三、針對腦部功能受損、失智,意識經長期喪失後於死前的神奇復原的個案,以及天生缺乏大腦組織,卻具正常生活、高認知功能的人們的研究證明。意識並非直接由大腦所產生。四、對具有前世記憶、天生胎記或天生殘缺兒童的調查研究結果顯示,意識(靈魂)是不滅的,是輪迴轉世的主體。五、中陰身的種種

境相徵兆與瀕死經驗之間,確實存在著許多顯著的雷同,故推論兩者之間存在關聯性,但其關聯性究竟為何,則尚待進一步的特殊研究。

當呼吸化為空氣:一位天才神經外科醫師最後的生命洞察(揪心感動暢銷版)

為了解決人死前的徵兆 的問題,作者保羅.卡拉尼提 這樣論述:

人終將一死,但當死亡迫近時,我們才會開始學習如何好好活著。 *蟬聯亞馬遜書店長銷榜的經典動人之作。 *榮獲紐約時報暢銷書。 *入選普立茲獎決選名單、比爾.蓋茲2017年推薦書單。 「這本小書擁有非常多層次的意義及諸多的對比關係,比如生與死、病人與醫生、兒子與父親、工作與家庭、信仰與理智。 在保羅短暫的一生中,他透過書籍、寫作、醫學、手術、科學等各種方式探尋生命的意義。我非常有幸能閱讀這本書,得以見證這段旅程的一小部分。」――比爾.蓋茲 「患病後,棘手之處在於,你的價值觀不斷在變……你決定要把時間花在當神經外科醫師,可是兩個月後,你不那麼想了。再過兩個月,你也許想去

學吹薩克斯風,或想全心服事教會。死亡是個單一事件,可是身罹絕症地活下去,卻是個歷程。」――保羅.卡拉尼提 即將攀上充滿希望的人生巔峰,死亡的陰影卻突然橫亙身前,一位三十七歲的天才神經外科醫師勇敢直視死亡,在所剩時間不多的急迫中,奮力一探生命的最根本價值。 二○一四年,三十六歲的卡拉尼提準備完成十年之久的神經外科醫師訓練,其研究還獲得美國神經外科學會最高研究獎,即將獲得史丹佛醫學院外科教授職位並主持自己的研究室。他的人生正邁向生命的高峰,卻被診斷出患有第四期肺癌。前一天他是醫生,還在治療瀕死的病人,第二天他變成病人,掙扎求生。他跟妻子原先設想的未來,就此完全蒸發。 在確診自己罹

患末期疾病後,這位才華洋溢的年輕神經外科醫師從醫師、病人、兒子、伴侶與父親等不同身分,審視自己三十七年的生命歷程,思索生命與死亡的意義。面對未知與隨時可能降臨的人生終點,他寫道: 「我起碼已經了解,醫師的職責不是峻拒死亡,也不是使病人回復舊有生命,而是敞開雙臂,擁抱生命已經分崩離析的病人及家屬,努力幫他們重新站起,去面對、去弄清楚他們本身存在的意義。」 卡拉尼提最後於二○一五年三月過世,留下這本深刻且令人感動的書。《當呼吸化為空氣》飽含文學、醫學與哲學的省思,引領我們思考自己的人生價值與有限的生命。 各界感動暖心推薦(依姓氏筆畫排序) Pinko(卵巢癌部落客)、米娜(花漾

女孩GOGOGO創辦人)、星希亞(知名抗癌部落客)、黃達夫(和信治癌中心醫院院長)、詹宏志(網路家庭董事長)、葉北辰(諮商心理師)、賴其萬(和信治癌中心醫院醫學教育講座教授)、蔡康永(作家、主持人)、魏國珍(新北市土城醫院副院長) 「『怎樣才是真正地活著?』這是疾病教會我最重要的一件事。」――Pinko,卵巢癌部落客 「這是一個刻骨銘心、淒美動人的生命故事。個人深深相信,卡拉尼提醫師的故事將影響並改變無數的生命。」――黃達夫,和信治癌中心醫院院長 「目前活著的我們很難想像死亡,這是正常的心理保護機制。透過這本溫暖地講述死亡的書,讀者將得以繞過心理防衛,認識生命的終途,也更能夠

好好活著。」――葉北辰,諮商心理師 「這本書是卡拉尼提醫師在燦爛人生結束前,寫下的規劃生涯、探索人生意義,以及面對死亡的心路歷程。衷心期待台灣將會有更多與我一樣深受感動的讀者。」――賴其萬,和信治癌中心醫院醫學教育講座教授兼神經內科主治醫師 「如果覺得活得輕飄飄的、沒有什麼意義,那麼這本書會像一個紙鎮,令我們想起生命的重量。」――蔡康永,作家、主持人 「作者保羅不僅是一位醫者,更是一位哲學家,在身罹絕症的悲劇氛圍中卻能以正向的思考方式,用自己的生命成就了身為人的尊嚴,並啟發眾人對生命的省思。」――魏國珍,長庚醫院林口醫學中心神經外科教授、新北市土城醫院副院長 「這本深刻

、震撼的書,讓人感動之餘,也真實呈現出生命的重量與珍貴,更引領我們去思考,去找到屬於自己的存在意義。」――嚴長壽,公益平台文化基金會董事長 作者簡介 保羅.卡拉尼提(Paul Kalanithi) 神經外科醫師和作家。 一九七七年出生,在亞利桑那州金曼長大,自史丹佛大學取得英語文學學士、碩士,與人類生物學學士。他在劍橋大學修習科學與醫學哲學,獲頒哲學碩士;並以優異成績畢業於耶魯醫學院,成為全國醫學榮譽協會(Alpha Omega Alpha)會員。他回到史丹佛,完成神經外科住院醫師訓練與神經科學博士後研究,在研究期間榮獲美國神經外科學會最高研究獎。 二〇一五年三月去

世,身旁陪伴他的除了雙親與兄弟,還有妻子露西以及甫出世的女兒凱迪。 譯者簡介 唐勤 台大外文系畢業,清大語言學碩士。譯有《好農業,是最好的醫生》、《老得好優雅》、《自耕自食.奇蹟的一年》、《你拿什麼定義自己--組織大師韓第的生命故事》、《明星高中Live Show》、《沙漠隱士》等書。 【推薦序】 一個由苦路中走出來的修行者 嚴長壽 【推薦序】 一個刻骨銘心的生命故事 黃達夫 【推薦序】 出師未捷身先死 長使英雄淚滿襟 賴其萬 【推薦序】 用自己短暫人生來成就生命價值的勇者 魏國珍 【前言】 見證生命的勇氣 亞伯拉罕.佛吉斯 【序幕】 肺臟滿布腫瘤無

數,脊柱畸形,有一葉肝臟被侵蝕。 癌症,擴散極廣。我是神經外科住院醫師,最後一年的訓練剛開始。 過去六年來,這類片子我看過無數次, 可是,這次不同:我看的是自己的片子。 【第一部 我健康地啟程】 我把文學放在一旁,同時我得到一個機會, 去找書本以外的答案,去找另一類壯麗,去跟受苦的人建立關係, 繼續去追尋是什麼東西能使人類的生命有意義, 儘管面對著死亡與腐朽。 【第二部 至死方休】 一如我自己的病人,我必須面對自己生而有涯這件事, 去弄清楚為什麼我的生命值得活下去。 在醫師跟病人之間拉鋸的我,回身向文學尋求答案。 我掙扎,面對自己生死的同時,也設法重建舊日生命, 或者說是在尋找新生命。

【尾聲】 露西.卡拉尼提 保羅死前幾個星期,我們在家裡躺在床上, 我問他,「我頭靠在你的胸膛,像這樣,你能呼吸嗎?」 他回答,「這是我唯一所知的呼吸方式。」 保羅和我互為雙方生命中深具意義的部分, 正是我此生所獲最大的恩賜之一。 【譯後記】 唐勤 序幕我翻看一張張電腦斷層掃描片子,診斷不言可喻:肺臟滿布腫瘤無數,脊柱畸形,有一葉肝臟被侵蝕。癌症,擴散極廣。我是神經外科住院醫師,最後一年的訓練剛開始。過去六年來,這類片子我看過無數次,即使希望渺茫,也試圖從中找到某種能幫助病人的治療方案。可是,這次不同:我看的是自己的片子。我不在放射科,沒穿白袍,沒戴無菌手套。身上套著病人的罩袍

,我被綁在點滴注射架上,在病房裡使用護士留給我的電腦,妻子露西(她是內科醫師)在我身邊。我從頭再看一遍每組片子:肺窗、骨窗、肝窗,從上到下。從左到右,從前到後,我完全按照受過的訓練,試圖找到什麼東西來改變診斷結果。我倆一起躺在病床上。露西靜靜地說,彷彿是唸台詞般:「你覺得,有沒有任何可能是別種病?」「沒有。」我說。我們抱緊彼此,像年輕的情侶。過去一年我們一直在猜,可是拒絕相信,甚至拒絕談論,癌細胞正在我的身體裡生長。大約六個月前,我的體重開始下降,背痛狂烈。早上更衣時,皮帶先是要上緊一個孔,後來則變成兩個。我去見自己的初診醫師,她是我史丹佛的老同學。她有個姊妹在神經外科當實習醫師時,忽視了身體

的徵兆,沒發現自己被惡性感染而猝逝。她守護我的健康,關切我有如母親。我抵達她的診間時,卻發現是另一位醫師在看診,原來我同學請了產假。我穿著單薄的藍色罩袍,躺在冰冷的檢驗檯上,對醫師描述自己的症狀。我說:「當然,如果這是醫師檢定考試題目:三十五歲,原因不明的體重下降,新出現背痛症狀——答案很明顯是(C)癌症。可是,說不定這只是我最近工作量太繁重。誰知道呢?為了保險起見,我希望做核磁共振造影(MRI)。」「我想應該先照X光,」她說。只是因為背痛就做MRI,這樣太花錢了。社會都在倡導,要降低醫療成本、減少不必要的檢驗。掃描造影的價值在於,看你想知道什麼。若想找出癌細胞,X光並沒有太大用處。然而,對不

少醫師來說,在診療初期就要求用MRI檢驗,是離經叛道的做法。她繼續說:「雖然敏感度不高,但我們應該從X光檢查開始。」「那麼,照屈伸動態X光怎麼樣?也許是峽部脊椎滑脫?」從牆上一面鏡子的反影,我看得到她上網搜尋。「那是椎弓骨折的一種,多達百分之五的人患這種病,常引發年輕人背痛。」「好吧,我會開檢驗單。」「謝謝。」我說。

國軍危機處理模式之研究—以洪仲丘事件 、阿帕契事件及敦睦艦隊染疫事件為例

為了解決人死前的徵兆 的問題,作者紀品丞 這樣論述:

危機發生是在所難免的,重點不在爭誰是誰非,而是在於危機處理,特別在現今科技媒體發達的時代,各種天然災害、人為災難的爆發,都更易於透過各種媒體迅速傳播而公諸於世,輿情自然成為支持政府穩定的關鍵因素之一,同樣對於我國軍而言,若在面對危機事件爆發後,未能採取即時有效之處置作為及溝通策略加以回應,則社會大眾對於國軍的支持度與信任度,同樣勢必將遭到質疑與不滿。 故本研究蒐集相關危機處理文獻資料探討,先了解各家學者對危機處理之認知與功能,俾以檢視我國軍現行危機處理的理念與原則,再透過洪仲丘案、阿帕契案和海軍染疫事件進行個案比較,以剖析國軍發生危機之成因、影響的變項及產生之影響,並歸納出國軍

在不同危機事件時是否有相同危機處理模式?又有何相異之處?以期透過文中之探討、比較和分析,對我國軍現行危機處理模式提出研究發現與建議,供爾後危機發生時決策者處理危機之參考。經研究發現國軍在不同的危機案例中,雖都有共通性之處理模式,但在執行成效,也都因受新聞媒體、社群網路等傳播媒介和危機溝通成效不彰的影響,而有諸多需要改善之處,並對國軍危機處理提出「善用危機處理小組」、「善用網路整合溝通」「持續改善公關策略」等三項建議,以期有助於提升國軍危機處理效能。

想知道人死前的徵兆更多一定要看下面主題

人死前的徵兆的網路口碑排行榜

-

#1.快死的人的徵兆- 生活保健 - 時髦谷

快死的人的徵兆引薦:快死的人的徵兆,生命即將走到盡頭是一件很可怕的事情,因為你不知道自己接下來會遇見什麼,自己會不會去地獄,人在死前是會有一些 ... 於 m.shimaogu.com -

#2.善終旅程- 臨終前會出現哪些徵兆一、人之將死 - Facebook

人臨死亡之際,首先是地大融入水大。這時候感覺到有山壓之苦,身體無法動作自如,同時眼前出現如陽焰的光,閃爍、浮動。 然後 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#3.人在臨終前有什麼預兆?專家列9大瀕死症狀,請把握機會好好 ...

當臨終者停止進食,便會在接下來的幾星期內過世; 但須記得的是,病人不是死於沒有進食,而是死於潛在疾病,而且他們的消化功能已經減緩,因此沒有能力吸收 ... 於 www.storm.mg -

#4.耳朵枯萎- 陽壽已盡的外部徵兆和內部徵兆

老年人臨死前有十五個徵兆,如果具有其中的一個徵兆,大概壽命只有六個月了,. 六個月以內尤其是第十三和第十四 ... 人死之前半年內外部的15個徵兆. 於 www.soundofhope.org -

#5.盘点人死前的征兆临死前能看到什么

人死前的征兆 ,人死前能看到什么? 美国著名心理学家雷蒙德·A·穆迪博士在研究过150个濒死体验者(经历 ... 於 m.nanrenwo.net -

#6.臨終前的徵兆

向家屬解釋此種聲音為死前徵兆,病人不會不舒服或嗆到。 2.不需要抽痰,抽痰對病人並沒有幫助,反而會造成更大的不舒服。 3.可採側臥以利口水流出或人在走向死亡的 ... 於 artist-fest.ru -

#7.人死前的徵兆.....一般人都不知道地13~14出現的可怕 - 今天頭條

老年人臨死前有十五個徵兆, 如果具有其中之一個徵兆, 大概壽命只有六個月了, 六個月以內要走了 ... 人死前會有死亡的先兆,這些先兆稱為隱沒次第。 於 www.twgreatdaily.com -

#8.死亡將至前病人身體的徵兆醫生解構「迴光返照」 - 香港經濟日報

非常疲累 · 睡眠時間增加,一天可以睡10多小時 · 呼吸節奏緩慢,正常人每分鐘呼氣12至14下;病人則每分鐘呼氣10下或以下 · 手腳較冰冷 · 手掌、腳板或會出現 ... 於 topick.hket.com -

#9.被丈夫死前呼吸嚇出病來你想像的死亡場景和現實差很大

死亡之前,有許多風雨如磐,引人悲劇和無力感的現象。這些死亡前的變化,可能會使家庭遭受多年的痛苦,如果病人的失能,而延長了死亡,或者僅僅在急性 ... 於 health.udn.com -

#10.死前徵兆完整相關資訊 - 你不知道的歷史故事

提供死前徵兆相關文章,想要了解更多死前喘鳴、人死前味道、死前徵兆有關歷史與軍事文章或書籍,歡迎來你不知道的歷史故事提供您完整相關訊息. 於 historyslice.com -

#11.人在臨終前會有哪些徵兆?8種現象出現時,請珍惜最後的相處 ...

人在臨終前會有哪些徵兆?8種現象出現時,請珍惜最後的相處時光|每日健康Health · 1.食慾不振. 臨終之前由於身體已無法消耗能量,親人可能會拒絕吃飯、飲水,連最喜歡的 ... 於 healthylives.tw -

#12.人死前会有预兆?老人身上出现哪些特征,说明时日能够不多了?

其实当一团体在生命行将逝去时,身体也会出现一些异常表现的,而这也是在提示你自己和身边人,别错过最后的告别时机。人在临终前会有哪些征兆? 这些现象出现时, 请珍惜 ... 於 www.isky.ltd -

#13.人要死前的徵兆- 時尚冬

人要死前的徵兆闡明:人要死前的徵兆,死是每個人都會經歷的事情。很多人都說人在死的時候是有徵兆的,一般都會出現什麼樣的徵兆呢,下面就讓小編為 ... 於 m.shishangdong.com -

#14.人死前的徵兆老人臨終前身體這地方竟會出水 - 人人焦點

【爲什麼臨死前大便】人死前老拉屎咋回事?臥牀老人去世前的徵兆,任何長期臥病在牀的病人,臨死時都要拉屎。那是因爲人死後,肌肉 ... 於 ppfocus.com -

#15.人死前一天征兆脑出血死前的15个征兆_情感 - 星河图

人死前 有什么征兆生老病死是我们每一个人,都会经历的一个人生阶段.尤其对于死亡这件事情,很多. 对于老人来讲,很多时候在临死前,都会有相应的征兆出现. 於 www.xinghetu.com -

#16.人死前的徵兆有哪些,人死前有什麼徵兆嗎? - 貝塔百科網

人死前的徵兆 有哪些,人死前有什麼徵兆嗎? · 一、不能進食、排便次數增多,靠輸液來維持營養。 · 二、神志方面,出現神志不清、嗜睡、淺昏迷,慢慢出現深 ... 於 www.beterdik.com -

#17.人死前的征兆:人死之前能看到什么?死之前有预感吗? - 探秘志

一个人生老病死这是大自然的定律,也可以说是命运的安排,没有谁能够去阻挡或是改变死亡的来临,那么人在死前会看到什么东西吗? 於 www.tanmizhi.com -

#18.人死之前,半年內會有這些徵兆!如果有2個以上就危險了!

死亡可以預知人死亡前會出現各種先兆- 如果有一天我們關愛的人瀕臨死亡,如何伴隨及支持至親渡過人生最後一.段幽谷,是...時,我們可.以觀察到在他/她身上可能會發生的 ... 於 1applehealth.com -

#19.臨終前、後之照護

有尊嚴的離開人世間,也祝福病人邁向更光明的另一個旅程。 ... 人。 有臨死覺知。 是由多種因素以. 不同的組合產生. 的結果,它代表 ... 瀕死嘎嘎聲、死前. 於 taichung.tzuchi.com.tw -

#20.快死亡的徵兆

有的人在死亡前幾天託夢個自己最喜歡的孫子,說自己馬上就要死了,果然不久就死了。如果孫子問他(她)時候,他(她)一般會否認的。也有的託夢給其他的 ... 於 886522408.appartement-pichler.at -

#21.人死前幾個月的徵兆 - 秀美派- 時尚短髮

人死前 幾個月的徵兆分析:人死前幾個月的徵兆,每個人終將有壽命終止,離開的那一天。大家對人死候的哪些徵兆都非常好奇,想要知道一個人在死前有哪些 ... 於 m.xiumeipai.com -

#22.人在死前24小時,會是什麼樣的狀態? - 愛講古

要死的人有什麼徵兆. 生離死別是一個沉重的話題,它沉重得讓人無法呼吸,像是海水被灌進了喉嚨,難受但是無法說出話語。又像一把質地堅硬但刀鋒鈍實的 ... 於 aijianggu.com -

#23.人死前8种预兆难道真的会感受到? - ILifePost

据说,正常人都可通过别人的瞳孔看到自己的身影,将死之人则刚好相反,无法在别人眼睛的瞳孔里面看到自己的影子。 征兆二:四肢行动不便. 当人将死的时候 ... 於 www.ilifepost.com -

#24.人在死亡前会有啥表现?4大征兆出现时,请抓住最后的机会告别

一、人死前会看到什么? 科学家们对死亡的研究很多,“濒死体验”由美国著名心理学家Raymond Moody提出,荷兰心脏医生Pirn van ... 於 www.163.com -

#25.人死前的徵兆有些奇怪人死前能看到什麼 - 雪花新闻

人死前的徵兆 有些奇怪,讓人匪夷所思。 1,人在死亡的前幾天,自己家中或者重要親戚家中,夜裏出現莫名其妙的聲響,像有東西掉在地上的聲音, ... 於 www.xuehua.us -

#26.各种横死前的征兆人死前的15种征兆 - 农百科

各种横死前的征兆人死前的15种征兆. 作者:Burke 548. 死亡,老去,是我们不愿提及的话题,但是,每个人都会经历,都会走这条路。今天来说一说亲人去世前的表现和征兆 ... 於 www.ke82.com -

#27.人死前都有“回光返照”嗎?臨終前的5大征兆,了解下做好準備|

人死前 都有“回光返照”嗎?臨終前的5大征兆,了解下做好準備. 2021-06-12 由550LSG動漫網. 剛過完年,讀者群裡卻傳來了壞消息,一名群友的外公因肝癌去世了。 於 550lsg.com -

#28.被丈夫死前「嘎嘎呼吸聲」嚇出病來!人死前真實狀況 - 今周刊

人死前 真實狀況,絕不是交代遺言閉上眼睛就走了 ... 死亡之前,有許多風雨如磐,引人悲劇和無力感的現象。 ... 重症醫師揭開死前N種徵兆》。 於 www.businesstoday.com.tw -

#29.人往生前徵兆

死亡是每個人都害怕的事情,而猝死更是令人聞之色變。據統計,台灣每年有數千人死於急性心臟疾病,高達八成是心肌梗塞,其實發生前有六大徵兆: 廣告老年人臨死前有十五個 ... 於 2211202123.philloe.fr -

#30.盘点人死前的15种征兆,出现一种你就被死神盯上了 - 灵异

死亡是每个人都要面对的事情,每个人的生命都是有限的,所以要珍惜时间。说到死亡,其实人死之前是有征兆的,那种突然死去的人们也是在之前有着某种 ... 於 m.gaini.net -

#31.人在临死前的几个异常行为!原来死亡真的有前兆!

2. 在别人眼睛的瞳孔里面看不到自己的影子,回光返照 。 · 3. 四肢一起剧烈疼痛。 · 4. 大便变成白色。 · 5. 小便变酸,有很大的酸气、酸味 · 6. 耳朵枯萎, ... 於 www.360doc.com -

#32.安寧療護衛教-瀕死前出現的徵兆

如果有一天我們關愛的人瀕臨死亡,如何伴隨及支持至親渡過人生最後一. 段幽谷,是件不容易的事。當病人逐漸邁向生命中的最後階段時,我們可以觀. 於 ssl.landseed.com.tw -

#33.人死前的8個徵兆,看完絕對漲姿勢! - 壹讀

生老病死、愛別離、怨長久、求不得、放不下」此乃人生八苦,其中死亡是最讓我們感到可怕的事情。即便這是生命的一種現象每個人都要經歷, ... 於 read01.com -

#34.人死前的徵兆 - 星女圈

人死前的徵兆 解説:人死前的徵兆,每個人都會生老病死,這是每個人都要經歷的,而民間更是流傳着各種各樣的傳説,其中就有有關於人死之前會看到靈異的 ... 於 www.xingnvquan.com -

#35.迴光返照,只是一場障眼法- 康健出版

正常人在靜息狀態下,肺壁和胸腔壁會維持每分鐘十至十八次的呼吸,每次相隔兩 ... 所以臨床上,我個人最不喜歡死前或瀕死期的迴光返照,那是死神的 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#36.亲人在离世前会有哪些征兆?4种情况出现时,多花点时间陪伴吧

病人消化功能已经丧失,中枢神经系统严重受损,连基本的言语、吞咽功能都受阻,身体越发消瘦。但濒死的人常常不会感到饥饿,相反,脱水、缺乏营养的状态会 ... 於 m.thepaper.cn -

#37.瀕死前出現的徵兆(家屬衛教)

人保暖,定時的翻身、給予手腳溫柔的移動或按摩。 口腔的分泌物可能變得更多且聚集在喉嚨的後部,就是所謂的『瀕死嘎嘎之音』,. 於 www.savh.gov.tw -

#38.臨終現象處理 - 台中榮民總醫院

人的生命歷程如同電影放映一般,有幕起就有幕 ... 死前的嘎嘎. 聲:呼吸時. 喉嚨產生的. 吵雜聲. 咽喉肌肉漸漸 ... 向家屬解釋此種聲音為死. 前徵兆,病人不會不舒服或. 於 www3.vghtc.gov.tw -

#39.臨終前的徵兆 - Kikkekidsfashion

向家屬解釋此種聲音為死前徵兆,病人不會不舒服或嗆到。 2.不需要抽痰,抽痰對病人並沒有幫助,反而會造成更大的不舒服。 3.可採側臥以利口水流出或人 ... 於 kikkekidsfashion.nl -

#40.人死前的15种征兆如何看一个人阳寿已尽怎样判断老人即将去世

Maigoo小编就为大家整理了人死前的15种征兆,如:神志不清、吃不下饭、睡觉时间延长、腹泻不止、大小便失禁、呼吸微弱、浑身发冷等,一起来了解下吧。 於 m.maigoo.com -

#41.有什麼預兆?安寧病房醫師列臨終5大症狀- 老人死前徵兆 - 藥師家

「老人死前徵兆」+1。人要過世前,有什麼預兆?....許多病人與家屬最害怕的,往往是臨終前的痛苦,如身體疼痛、呼吸.....日企業搶用老人,台灣卻連中年人都不要!, ... 於 pharmknow.com -

#42.【人死前的徵兆】人死前的15中徵兆- 百科知識 - 寶寶早教

【人死前的徵兆】人死前的15中徵兆簡介:人死亡前徵兆一1、是呵氣呵到手掌心,感到吐出來的這個氣都是涼的。呵一口氣吐到手掌心,我們一般呵出來的氣 ... 於 www.baobeizhou.com -

#43.人死前的5個徵兆,兒女要提前知道! - ITW01

死亡是每一個人都不可避免的事情,其實在人年紀大了死亡即將來臨之前會有一些身體的徵兆,這就是一些老人莫名其妙的知道自己大限將至的原因, ... 於 itw01.com -

#44.人死前會有十三種徵兆 - Jolieper

徵兆 十二:人在死亡前幾天會在大白天看到星星這個說法讓更多的人無法接收,因為這種事情在基礎理論上是不可能出現的,但是還有很多人在死前會說這樣的事情。徵兆十三: ... 於 www.jolielper.co -

#45.人和天神將死前分別會出現哪些徵兆? @ 普陀拉虹光世界

死前徵兆 - 作者佚名.一、人之將死,必有徵兆!天人將死,是五衰相現,人的死相如何現前?人之將死,必有徵兆——性情大變,跟平日大不一... 於 info.todohealth.com -

#46.死前徵兆完整相關資訊 - 小文青生活

死前徵兆 ptt-2021-01-24 | 遊戲基地資訊站[經驗] 死前徵兆- 看板marvel - 批踢踢實業坊. ... 人死前的四大驚人變化-2021-02-06 | 小文青生活點我加入:http://cmy.tw/ ... 於 culturekr.com -

#47.人死前會有預兆?一旦老人出現這些“徵兆”,他們時間所剩不多了

父母,終將會老去,雖說這是大自然的規律,但是作爲子女,還是應該好好的珍惜父母在世的時光,盡最大的可能報答父母,以免將來父母走的時候, ... 於 readmop.com -

#48.幸福死:臨終時不需要醫師在場——用你想要的方式告別 - The ...

人在去世前的過程中,身心會產生各種變化。陪在身旁的人如果可以預先了解這些「瀕死時會出現的徵兆」,將能助你一臂之力,實現與臨終者無憾的道別。 於 www.thenewslens.com -

#49.人死前会有征兆吗?老人出现什么异常状况,什么时日无多了?

人死前 还有征兆吗?老年人临终前的什么特征,表明时间可能已经不多了?说到死亡,估计大多数人都不会觉得很陌生,因为我们身边几乎每个人都会遇到这种情况。 於 www.laoziliao.net -

#50.为什么人在临死前,会有一些征兆? - 知乎

奶奶昨天过世,87岁。其实老人家用语言和行动提醒过我们非常多次,但我们都让她不要瞎想,她身体好着呢,能活很多年。 奶奶一辈子节约的要命,花销很少,存款有多少 ... 於 www.zhihu.com -

#51.人死前幾天有什麼徵兆 - Lisolanche

人在走向死亡的時候,有一些顯著特徵,不過臨終前有一些怪異的特徵證明人將死去,例如,本來人沒精神躺在床上,突然能夠坐起來說話吃東西。說一些平時聽不到的話,等等, ... 於 www.lisolachece.me -

#52.盤點人死前的15種徵兆,出現一種你就被死神盯上了 - 男爵風

說到死亡,其實人死之前是有徵兆的,那種突然死去的人們也是在之前有着某種徵兆,只是並未察覺罷了,下面小編就來爲你盤點人死前的15種徵兆,如果出現 ... 於 www.nanjuefeng.com -

#53.還有心跳怎會死?:重症醫師揭開死前N種徵兆 - MoMo購物

心肺復甦術(以下簡稱CPR)讓急診醫療如虎添翼,經過臨床CPR死亡還能被救回來的傷患,往往是年輕人,或是器官相對健全者,他們不會像末期癌症患者有嚴重的 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#54.亲人在离世前会有哪些征兆?5种情况出现时,多花点时间陪伴吧

1.呼吸衰竭. 手脚冰冷、皮肤上出现瘀血斑点、呼吸困难、呼吸急促、体温失常等,人在临终的时候由于身体各部位的停止工作,会出现呼吸衰竭的各种表现。 · 2. 於 www.sohu.com -

#55.201003161421人死前能看到什麼?人死前有徵兆嗎? - 隨意窩

201003161421人死前能看到什麼?人死前有徵兆嗎? · 1.明知死訊 他們親耳聽到醫生或是在場的其他人明確宣告自己的死亡。 · 2.體驗愉悅 “瀕死體驗”的初期有一種平和安詳、令人 ... 於 blog.xuite.net -

#56.老年人去世前幾年徵兆,老人死前的徵兆是什麼? - 迪克知識網

老年人去世前幾年徵兆,老人死前的徵兆是什麼? · 一、不能進食、排便次數增多,靠輸液來維持營養。 · 二、神志方面,出現神志不清、嗜睡、淺昏迷,慢慢出現 ... 於 www.diklearn.com -

#57.人臨終前5天有什麼徵兆? - 劇多

人臨終前5天會有這些徵兆,年齡大的老人幾乎都知道,這僅限於慢性疾病類的 ... 宗教對人的死亡有過很多總結,佛教裡就認為人死會表現為地、水、火、風 ... 於 www.juduo.cc -

#58.人死前會有十三種徵兆

許多自殺的人並不是真的想要死去,只是他們對生活感到不滿意;所以乳癌會好嗎?乳癌前兆會痛嗎?女性十大癌症死因中乳癌總是榜上有名,讓人看了心驚驚,它 ... 於 ammip.ru -

#59.人断气前一个小时的征兆 - 百度一下

人们在断气前都会有一些倒喘气的表现,而且仔细观察的话脸色都会没有血色,如果一直在身边照顾的人仔细的话摸脉搏会明白。 我爸爸就是在2017年去世的,当时年长的老人对 ... 於 g13.baidu.com -

#60.盤點人死前的15種徵兆,出現一種你就被死神盯上了

說到死亡,其實人死之前是有徵兆的,那種突然死去的人們也是在之前有着某種徵兆,只是並未察覺罷了,下面小編就來爲你盤點人死前的15種徵兆,如果出現 ... 於 www.oubafeng.com -

#61.有关死亡的过程

人变得烦躁不安,是可以治疗的。 不是每个病人都会出现本册子所提及的征兆,而. 且也不会有特定的顺序。有时候,这些征兆只在. 临死前几个小时前发生,也有可能在数天 ... 於 hospismalaysia.org -

#62.瀕死前出現的徵兆 - 慈心病房

壹、常見病人臨終前的變化徵兆 ... (她)身上所發生的一些改變,了解接近死亡的身體變化,可讓我們提早心理準備,幫助我們在這段時間陪伴我們所愛的人,茲分段敘述如下:. 於 mercyheart.tw -

#63.人在死亡前會有啥表現?4大徵兆出現時,請抓住最後的機會告別

一、人死前會看到什麼? 科學家們對死亡的研究很多,“瀕死體驗”由美國著名心理學家Raymond Moody提出,荷蘭心臟醫生Pirn van Lommel曾在2001年發表過 ... 於 auzhu.com -

#64.死前徵兆完整相關資訊| 說愛你-2021年9月 - 愛情#小三#出軌 ...

這是臨終前一個很重要的指標,此時可以依習俗準備後事。 死診開立須知. 在 ...死亡真相:“死亡可能没有你想象的那样可怕” - BBC News 中文2019年4月10日· 听力是人临死前 ... 於 hkskylove.com -

#66.人死前一天征兆有哪些即將去世的特征準確嗎 - 解夢佬

人死前 一天征兆有哪些即將去世的特征準確嗎. 解夢佬 2021年03月25日08:32. 死亡是每一個人都不可避免要面對的事情,所以逃避死亡并不是正確的做法,我們要及時地判斷人 ... 於 www.jiemenglao.com -

#67.還有心跳怎會死? 重症醫師揭開死前N種徵兆| 誠品線上

重症醫師揭開死前N種徵兆:我習以為常看著死亡在眼前跳舞,它有時快有時慢,有時奸詐, ... 「好死」是人人渴望的最後歸宿,但有時要理解「生理的死亡」,比救治病人還 ... 於 www.eslite.com -

#68.瀕死症狀與護理 - 奇美醫療體系-衛教資訊網

症狀:有些人神智會一直清醒,但有些人卻會漸進式的昏迷或模糊、不安等,對於時間、地點、人物會出現混淆不清或躁動、翻來覆去、看到一些幻影。這些與腦部缺氧、血液循環 ... 於 www.chimei.org.tw -

#69.临死前的征兆(人临死前断气难受吗) - 萝卜建站

耳鸣眼睛看不清东西晚上睡觉因为胸口痛突然惊醒,起来一身虚汗,胸口痛. 如果人是意外死亡,死前一般是没有征兆的。久病而死的,往往死前有回光返照现象。 当然, ... 於 www.luobojianzhan.com -

#70.盤點人死前的15種徵兆,出現一種你就被死神盯上了 - 男士髮型

説到死亡,其實人死之前是有徵兆的,那種突然死去的人們也是在之前有着某種徵兆,只是並未察覺罷了,下面小編就來為你盤點人死前的15種徵兆,如果出現 ... 於 www.meixingnan.com -

#71.驚人揭秘:人死之前半年內15個徵兆 - 菩提心.com

老年人臨死前有十五個徵兆,如果具有其中之一個徵兆,大概壽命只有六個月了,六個月以內要走了。尤其是第十三和第十四種,如果兩相都有的話,大概壽命最多還有三天。 於 www.bodhixin.com -

#72.親人離世前,一般會有這4種“徵兆”,別耽誤了最後的告別

很多人都曾說過,在親人去世之前會有一些徵兆。有些人彷彿一瞬間腦海中看到了親人離世的樣子,緊接著真的接到了資訊;也有人在 ... 人死前的徵兆[J]. 於 read01.cc -

#73.[經驗] 死前徵兆- 看板marvel - 批踢踢實業坊

作者princess06 (我超愛MJ老大) · 看板marvel · 標題[經驗] 死前徵兆 · 時間Sun Oct 9 14:16:57 2011 · prissy:死亡徵兆人人不同吧? · prissy:然有我媽娘家親戚報喪,說 ... 於 www.ptt.cc -

#74.人猝死前6個徵兆9種習慣易導致猝死- 日常- 網推

4.過度肥胖:肥胖人群幾乎把所有的心血管疾病危險因素占全了,而且胖子易發生充血性心力衰竭,合併冠心病時易發生心肌梗塞和猝死。 於 www.chinatimes.com -

#75.老人臨死前的徵兆,老人死前的徵兆是什麼? - 嘟油儂

老人臨死前的徵兆,老人死前的徵兆是什麼? · 1、手足冰涼,但肘關節、膝關節以上燙人,身體發高燒39度以上,手上的血管由青變青黑色。 · 2、小便失禁,自己 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#76.老人死前的9種徵兆 - 每日頭條

人的一生就是那麼奇妙,不知道自己怎麼出生,也不知道自己死去,據說人在臨死前都有一些徵兆和神秘徵兆。1.呵氣呵到手掌心,感到吐出來的這個氣都是涼的。 於 kknews.cc -

#77.人死前可能出现的15种征兆,中一项就要注意了

而这些征兆中,有一些至今都没有科学解释,但是却真的是人体的一种自然预警,所以一定要小心。 人在死前是有预警的. 在我们一般的认识上,人的死亡是所有 ... 於 www.360kuai.com -

#78.一鹤道长:人离世前的征兆!会有gui魂来接吗? - 手机搜狐

是牛头马面还是自己已经死去的亲人呢? 经过搜集,总结了人们普遍认为靠谱的死前的15中征兆,不过 ... 於 m.sohu.com -

#79.人死前会有预兆吗? - 头条问答

人死前 ,有的会有症状出现,有的却没有,也看什么病了,如心衰病人来的突然,就没有什么症状的。 很多卧床不起的病人,临终前,差不多都有前兆的。如精神突然好起来,或 ... 於 wukong.toutiao.com -

#80.人死前的徵兆有些奇怪人死前能看到什麼

人在死前是有徵兆的,就病人來講,會感覺病情突然有所好轉,而正常死亡的時候,也會感覺到自己的生活突然好轉了。如厭食的人,突然飯量增加了。 於 www.betermondo.com -

#81.老人死前的征兆 - 幸福老年养老网

疼痛是临终病人备受折磨的最严重的症状,尤其是晚期癌症患者。其他终末期病人发生严重疼痛情况较少。在生命的最后几天,超过一半的人会有新的疼痛产生。控制 ... 於 www.xingfulaonian.com -

#82.人死前有什麼徵兆人死前的徵兆能看到什麼 - iFuun

人死前 有什麼徵兆?有些人在自己臨死的時候就知道自己大限將至,甚至有些高人也能知道有些人即將死亡,這是怎麼看出來的呢?就讓我們一起來看看人死前有什麼徵... 於 www.ifuun.com -

#83.人死前的15種徵兆! - 每日頭條| 萌寵公園-2021年9月

死的時候真的會有鬼魂來接嗎?是牛頭馬面還是自己已經死去的親人呢?...經過搜集,總結了人們普遍認為靠譜的死前的15中徵兆,不過這個主要是針對老人 ... 於 neon-pet.com -

#84.人死前有什么预兆吗?死后会去哪里? - 新浪看点

奇怪的是,有时候两个人一起,有一个人看见,另一个人却看不见。 征兆5:四肢会感到莫名的疼痛. 征兆6:周围的人会突然感到身体负担加大. 人在死亡前天 ... 於 k.sina.cn -

#85.人往生前徵兆 - Primefotografie

死亡是每個人都害怕的事情,而猝死更是令人聞之色變。據統計,台灣每年有數千人死於急性心臟疾病,高達八成是心肌梗塞,其實發生前有六大徵兆: 廣告老年 ... 於 1211202123.primefotografie.nl -

#86.死亡真相:“死亡可能没有你想象的那样可怕” - BBC News 中文

大多数人对死亡心存恐惧,英国临终关怀医生试图揭开死亡神秘面纱。是否正因为有死,才决定了生的价值? ... 听力是人死前最后丧失的一个功能。 於 www.bbc.com -

#87.老年人在去逝前有什麼徵兆,老人死前一般都有什麼徵兆?

老年人在去逝前有什麼徵兆,老人死前一般都有什麼徵兆?,1樓軒寶奶奶去世前的徵兆很多,如胡言亂語,說些不著邊際的話或是很早以前事情,出汗, ... 於 www.stdans.com -

#88.老人死前的9種徵兆 - Zi 字媒體

而根據中醫老人臨終前汗出如油、氣喘如牛、面紅如妝,好像化了妝一樣。人在處於頻死狀態的時候,由於人體的應激系統會激活,因而交感腎上腺髓質系統, ... 於 zi.media -

#89.老年人死前有哪些徵兆? - 鳳梨問答

臨終關懷期一般是3-6個月,老人進入臨終關懷期一般症狀:吞嚥困難(一般出現困難死亡接近倒計時),血壓下降(持續保持低狀態),尿液顏色異常(帶血色, ... 於 www.fengliask.com -

#90.揭秘人死前的15种征兆,老人要死的前三天的征兆有哪些

生老病死大概是每个人都逃不掉的,这四者也只有死最让人惧怕了。其实讲来。每个人最终的归宿大概也都逃不开死,不管你生前有多荣华,最后就只会化为一 ... 於 m.tanling.com -

#91.人死前的15種徵兆!人死前會有鬼魂來接嗎 - JUSTYOU

因為要睡覺。又背了回去。大概晚上9點。我爺爺又開始大叫,說怕。我母親因為做農活累了一天,就給爺爺說,你這樣大叫不好。要不送你去醫院。爺爺聽後安靜了一會兒後。自己 ... 於 www.peekme.cc -

#92.9個不祥徵兆,看到它代表你快死了... | | 鍵盤大檸檬 - ETtoday

至於為什麼金龜子會爬上快死掉人們的鞋子,傳說可能跟腳的味道有關,一種死前的屍味... ▽6.掛在牆上的照片突然掉下來。一種迷信是說照片上附著人的 ... 於 www.ettoday.net -

#93.老人死前的9種徵兆 - 藥師+

人在走向死亡的時候,有一些顯著特徵,不過臨終前有一些怪異的特徵證明人將死去,例如,本來人沒精神躺在床上,突然能夠坐起來說話吃東西,說 ...。 於 pharmacistplus.com -

#94.人死之前半年內15個徵兆,注意修破瓦法的最佳時機

人死 之前半年內十五個徵兆根據大願法師講解《隨念三寶經講義》整理老年人臨死前有十五個徵兆,如果具有其中之一個徵兆,大概壽命只有六個月了, ... 於 chen7827.pixnet.net -

#95.一個人死前會有一種徵兆嗎 - 多學網

迴光返照說的就是,在人死前,不管病重多麼嚴重, 都會有一到兩個小時病情好轉的時間,這個時間,在中國民間,就認為是老天爺給臨死之人留遺言的 ... 於 www.knowmore.cc -

#96.人臨死前3天會有什麼臨床表現嗎? - 小熊問答

老人說能夠死得安寧是人生的一種福氣。我見過一些死亡前沒有任何徵兆的老人,今天還好好的,明天就去世的人,這些人可能死於一些急性病,比如心肌 ... 於 bearask.com