人口普查租客的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦令狐萍寫的 萍飄美國──新移民實錄【增訂版】 和的 淡淡都 可以從中找到所需的評價。

另外網站人口普查租房的人要查吗 - 趣丁网也說明:那么,人口普查租房的人要查吗?当然要!人口普查不是按房子调查,而是根据个人,所以无论你是房东还是租客,都需要进行配合人口普查哦!

這兩本書分別來自秀威資訊 和淡江大學出版中心所出版 。

淡江大學 建築學系碩士班 賴怡成所指導 陳宥勳的 鏈結城市 - 建構社會住宅與閒置校園共享機制之研究 (2021),提出人口普查租客關鍵因素是什麼,來自於社會住宅、閒置校園、新舊共構、族群混居、共享機制。

而第二篇論文國立清華大學 人類學研究所 方怡潔所指導 馬振瀚的 夾縫中的選擇:西安回坊與回族居民的認同建構 (2021),提出因為有 西安回坊、回族、穆斯林、自我認同、空間、多重現代性的重點而找出了 人口普查租客的解答。

最後網站加拿大人口普查即将截止,房东租客到底该谁填表? - 360doc ...則補充:最近,随着加拿大人口普查截止日期的来临,大家也开始纷纷纠结关于这份表格的问题,有网友抱怨,自己的父母因为不懂英文,直接把表格当废纸扔了!

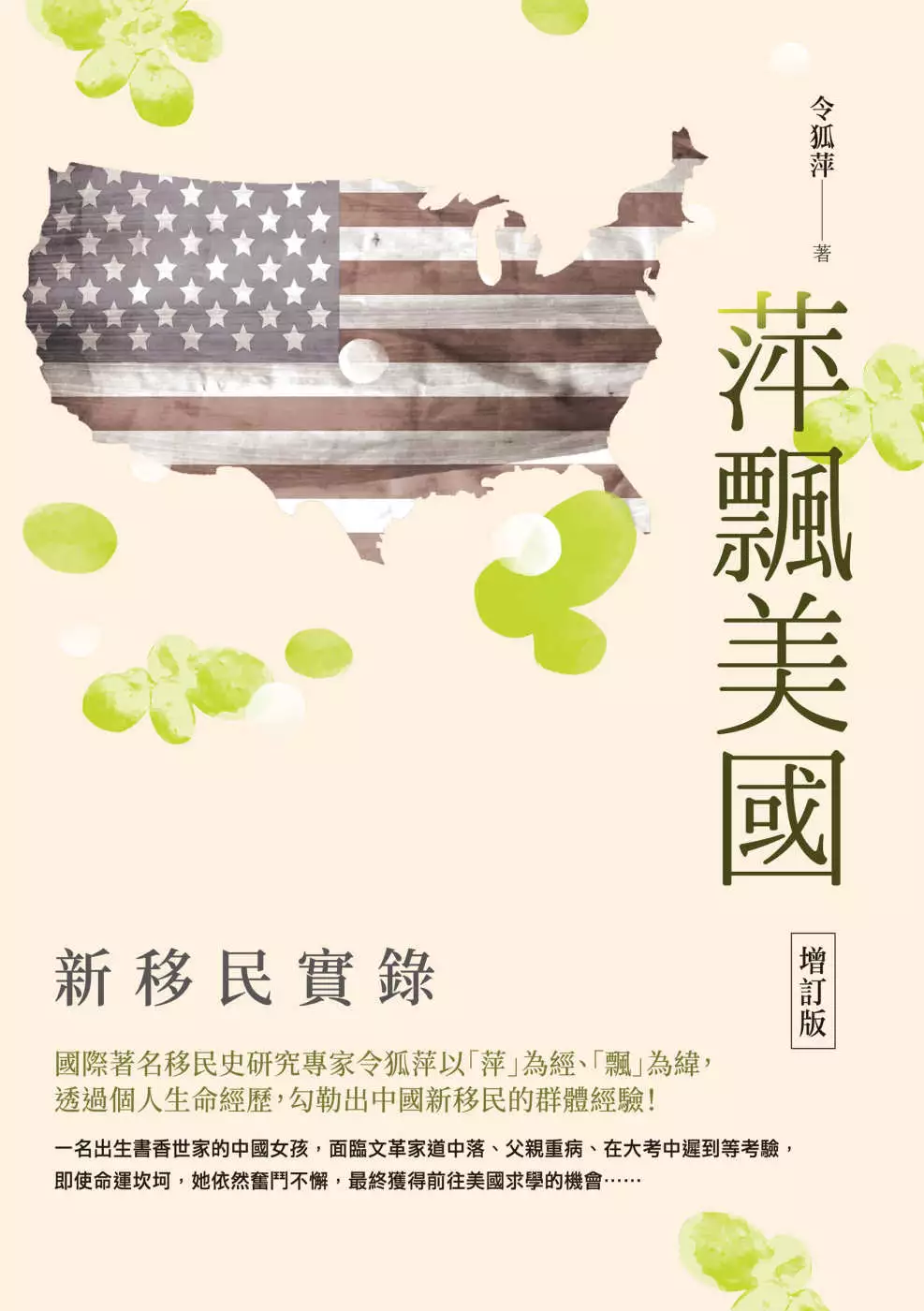

萍飄美國──新移民實錄【增訂版】

為了解決人口普查租客 的問題,作者令狐萍 這樣論述:

以史學觀點分析美國社會文化,以文學筆觸書寫移民經驗! 令狐萍經歷文革後,適逢中國改革開放、中美建交,和其他人一樣嚮往美國求學,而她靠自己的努力搭上前往美國的飛機。三十多年過去了,成為美國公民同時也是移民史研究專家的她,如何看待這片土地呢? 本書藉由中國新移民(指八十年代中國開放後留學或定居美國的華人)在美國的經歷,表現美國社會生活的面貌與文化衝擊。令狐萍以自身旅美經驗,透過對生活敏銳的觀察,帶領讀者從移民的角度體驗美國社會人情冷暖;身為研究學者的她,同時也不忘分析美國多元文化的社會制度、人文風俗及價值觀念,並適時融入美國文化史,將生硬的題材轉化成一篇篇生動風趣、通俗易懂的文章。書中

記錄了生活的酸甜苦辣,輔以移民史專業,藉中國新移民視角,全面探討美國歷史、政治、經濟、文化與價值觀念,成就一本獨特的自傳式社會文化史! 本書歷時18年推出增訂版,作者令狐萍回顧審視自己過往文章與著作,補充最新移民史資訊及相關研究,力求完善每一章節,內容超值絕對精彩! 本書特色 ★國際著名移民史專家令狐萍透過自身移民經驗的第一手資訊,全面探討美國歷史、政治、經濟、文化與價值觀 ★本書歷時18年推出增訂版,補充最新移民史資訊及相關研究,可作為學習研究美國史與華僑史的參考指南 作者簡介 令狐萍 國際著名移民史研究專家,現任美國杜魯門州立大學歷史系教授(前任系主任),

亞洲研究學位委員會創辦人與前任主席,教授東亞史與亞裔美國史。美國羅特格斯大學出版社「當今亞美研究」叢書創始與首任編輯,前美國亞裔研究學會旗艦期刊《美國亞裔研究》主編,美國福特基金獎作家。 在中國任華中師範大學武漢僑務理論研究中心,中國國務院僑務辦公室僑務理論研究武漢研究基地長江學者講座教授,暨南大學華人華僑研究院客座教授,中國廣東省人民政府華僑華人研究會海外顧問等職務。 曾多次受邀到國際級研究機構與高等院校做學術報告或演講。長期從事華僑華人、美國亞裔與華裔社會以及美國亞裔與華裔婦女的研究寫作,首創移民「文化社區理論」,共計編輯出版30部學術專著與百餘篇史學專論。

增訂版序言 原版序 致謝 第1章 名字是否昭示未來 1.引子 2.我的家世 3.父母為我取名「萍」 4.坎坷童年 5.自學成癖 6.幸遇良師 7.十六歲的中學教師 8.幸運的新三屆 9.與美國史結緣 10.考試出國 第2章 波托馬克河畔的徘徊者 1.飛越太平洋 2.美國最初印象 3.美麗的首都華盛頓 4.頻頻搬家‧三個房東 5.到西部去 第3章 西部風情 1.校園生活 2.西部打工仔 3.美國伯樂 4.異國同窗 5.小城故事 6.印第安人保留地 第4章 中部生活 1.從幽景到牛津 2.攻讀博士 3.回國探子 4.我的美國朋友 5.博士論文 第5章 進入白領階層,成為「模範少數族

裔」一員 1.在美國求職:推銷、包裝、商品質量,缺一不可 2.「謙虛是人的美德」不適合美國國情 3.美國學生不會替老師擦黑板 4.為「終身職」而奮鬥 第6章 實現美國夢 1.買車記 2.買房的學問 3.我的家 4.離不開的日曆 5.從移民到公民 6.留學生與綠卡 7.學做公民,參與社會 第7章 接受再教育 1.在美國生子 2.重新讀書 3.家長教師協會 4.上教堂 5.童子軍 6.忙碌的「足球媽媽」 7.叛逆的青春 第8章 異族婚戀 1.美國的異族婚戀 2.異族婚戀子女的文化歸屬問題 第9章 新舊唐人街 1.「模範少數族裔」 2.雙城記:「下城」與「上城」 3.華人參政難 第10章

結語 後記 1.我的父親母親 2.我的兄姊手足 3.我的未來規劃 後記(補記) 附錄 附錄1 留學指南30題 附錄2 美國公民考試百題 附錄3 美國華僑華人研究主要中英文文獻參考書目 附錄4 美國華僑華人大事記 附錄5 華僑華人研究專有名詞中英文參照表 附錄6 中外主要華僑華人研究機構、博物館、媒體、組織與網絡 附錄7 美國2010人口普查有關亞裔華裔的統計數據 附錄8 好評回饋 令狐萍新著《萍飄美國──新移民實錄》評介/李唯 令狐萍:學海無涯樂為萍/韓晗 萍飄美國──記著名旅美史學家、作家令狐萍教授/金能爾 鑽研中國現代史,令狐萍胡佛挖寶/周密 美國杜魯門大學教授令狐萍談新書《金山謠──

美國華裔婦女史》 傳統唐人街 疫情過後何處去/韓傑 增訂版序 自《萍飄美國──新移民實錄》由北嶽文藝出版社於2003年出版以來,受到各界好評,讓我深受鼓舞。轉瞬十八年已逝,秀威出版社的蔡登山主編熱情鼓勵作者將原著以正體字增訂再版。 新版的《萍飄美國》不僅更新完善全書每一章節,亦新增「後記」、六個附錄:附錄三~七為讀者提供學習研究美國史與華僑史的參考指南,附錄八有六篇關於此書的評論與對作者四十載研究寫作的梳理與綜述。 書前部分包括作者為正體增訂版新加的序言,原版的作者自序。書後部分(除原有的附錄一、二)包括新增的六個附錄。附錄三「1999年以來有關華僑華人研究的中英文學術專

著與專論」,以及音像資料。附錄四「美國華裔大事年表」,囊括從華人移民美國至今的與美國所有華裔有關大事。附錄五「華僑華人研究主要專有名詞及概念中英對照表」。附錄六「中外主要華僑華人研究機構及組織」。附錄七「美國2010人口普查有關亞裔華裔主要數據」,其中包括6個數據表。附錄八有六篇評論,包括亞裔研究著名學者美國亞利桑那州立大學李唯教授撰寫的《萍飄美國》書評;中國大陸作家、中國作家協會會員韓晗博士為《中華英才》雜誌「名師名校」專欄撰寫的「令狐萍:學海無涯樂為萍」(《中華英才》,2013年6月1日);北美最有影響華文報紙《世界日報》記者金能爾先生的人物專訪「萍飄美國:美國華人歷史研究學家令狐萍」(《

世界週刊》人物專欄,2006年1月15日);美國聖路易藝術展覽館研究員、《世界日報》記者周密女士的人物專訪「鑽研中國現代史,令狐萍胡佛挖寶」(《世界週刊》人物專欄,2017年1月22日);秀威出版社的【作家專訪】美國杜魯門大學教授令狐萍談新書《金山謠──美國華裔婦女史》(2017年12月22日上午11時);以及《世界週刊》主編韓傑先生的「封面故事:傳統唐人街,疫情過後何處去」(《世界週刊》2020年6月28日)。 我衷心感謝秀威全體員工與上述作者。此外,秀威的主編蔡登山先生、洪仕翰編輯、杜國維編輯、陳彥儒編輯、鄭伊庭小姐在本書的出版過程中,鼎力提攜,我沒齒難忘。 原版序 我不是宿

命論者。我從不相信命運。然而,我生命歷程中的一些偶然事件,卻不知不覺鋪就了我的人生之路。 我出生時,父母為我取名「萍」。多年後,全家人閒話談起我們兄妹四人名字的來由。父母說,因父親別字「劍青」,故為哥哥起名「靖」,大姐取名「虹」,意謂青虹二劍,侍立在側。二姐出世,被取名「硯」,父母希望她穩重沉著,開通練達。對於我的名字,父母竟然一時語塞,說不出其中有任何寓意,頗感歉意。我對此的注解是,到我出生時,父母的命名雅興已被生活的憂慮消磨殆盡,隨便撿起一個女性化的「萍」字,作為我的代號。父母不知,待我能識字讀書之後,竟私下裡將自己的名字攀比附會一些文人雅士,並由此對我的名字生出了不少自豪感。比如,

文學家邵飄萍,萍蹤浪跡,一生浪漫曲折。早期女作家石萍梅(也是外祖母的同學與摯友),才華橫溢,穎脫朋輩。更重要的是,這種自發的認同感使我內心深處產生了一個祕密的呼喚,和一種朦朧的使命感:待我長大後,我會到處飄遊,我會努力成為一個有作為的人。 文革中,大學堂關閉,造成中學師資短缺。一些中學校不得不破格選拔個別優秀在校學生代執教鞭。一夜之間,我成為同齡人的老師。戰戰兢兢的小老師,想盡招數來贏得學生的尊敬。其拿手好戲是引用歷史故事,借古道今,引學生就範。這點小小的成功,後來竟促成我在高考恢復後,選擇冷門,跳入「史」坑,並從此越陷越深不能自拔。 文革中,休學在家,我也自學自練了一些小本事。我

習畫,練琴,讀醫書,還自學英語。自學不僅增加人的知識,它的最大優點是增強人的自信心。我對英語的愛好與自信幫助我在大學期間選擇美國史作為研究方向。當中美建交,國門開放後,中外文化交流的浪潮也將我推入太平洋,飄往美國。一飄就是十八載。這十八年,臥薪嚐膽,勵精圖治,有了一點學術成就,又受託寫作此書。 十八年中,我在美國大地飄遊,從首都華盛頓到西海岸,又從西海岸到中西部。每到一處,我喜歡觀察周遭人物風情,體驗美國社會人情冷暖。做學生時,經濟拮据,常常為了節省房租(日常開支中大項)而不斷搬家。行囊簡單,搬家也自然容易。搬了多少次家,我已數不清。但旅行拍照的開銷是從來省不得的。十八年來積累了成箱成箱

的照片。這些照片記錄了美國的各處風情,旅美生涯的不少瞬間,可謂珍貴。但照片難以細描我與美國社會各個側面的接觸交流,也無法捕捉這些接觸交流在我內心深處引起的震動與感受。在我學習的校園,我的同學包括從西西里來的托尼、新加坡的巴尼、西德的莫尼卡,但更多的是在環境優裕的中產階級家庭長大的美國青年。從大都市到小城鎮,我結識了三教九流各色美國人。他們中有學富五車的教授學者、有緬腆敏感的同性戀青年、有精明成功的生意人,也有以政府救濟金為生的潦倒白人。觀念迥異,背景有別,他們的行事舉止有時使我目瞪口呆。但更多的時候,我們相互理解,言語投機。人類的共性與普通感情往往能夠超越膚色的差異與文化的不同;同為地球村民,

我們可以同甘共苦。這些經驗與感受時時在內心翻騰攪動,欲找突破口,噴發而後快。然而生活的節奏急促,學業與事業的壓力接踵,我不得不一再壓制內心的寫作衝動,直至今天。 近十多年來,隨著出國熱的持續升溫,「海外華人自傳」的紀實性文學更不斷湧現。筆者無意湊熱鬧或趕潮流,更無為自己作傳之想。我的生命既很平凡,也很漫長,還不到「樹碑立傳」之時。然而十八年的時間可以將我從青年變為中年,將一個精力旺盛的學生磨成一個好苦思冥想的學者。我不僅繼續執迷於觀察接觸美國社會人生,更沉醉於對其反復琢磨思考。這些青年的奔波感受與中年的觀察思考將在本書中展現與讀者,並與讀者探討美國多元化的社會體制、習俗、價值觀。筆者希望

讀者對美國的認識與理解不僅僅局限於浮光掠影的印象與草草急就的觀感,而是入骨入木的瞭解,與清醒冷靜的分析。美國究竟是「天堂」,是「地獄」,是「戰場」,還是任何別的東西,希望讀者在讀完本書後,會有個答案。 名字是否昭示未來5.自學成癖父母都被集中住在學校搞「清隊」(清理階級隊伍)運動,我們兄妹四人閒置家中無事可做,便給自己找事情做。讀書是我們的最愛。家裡的藏書在文革期間便已做為廢品處理掉,書店只出售毛選或政治文選,公立圖書館也不對大眾開放。但這幾年我卻將我在文革前還沒有讀過的中外名著全部涉獵。從哪裡找到這麼多書來讀?我們用的是簡單原始的「以物易物」的交換方式。用家裡劫後倖存的幾本書和同學或

朋友家裡的書交換、借閱。無論走到哪裡,只要看到一本還未讀過的書,便想方設法要借到手。想不到在此古今中外名著禁止公開出版發行的年代,在民間散存的這些書籍的流通率,閱讀率是如此之高。越是禁書,越是想看。常常是,某人從某處借到一本好書,只有兩個禮拜的期限。在此期間,許多熟悉的朋友也都想看此書,大家便將兩週的時間分攤。有時每人只有一天或半天的時間。還書一定要準時守信,否則壞了名聲,下次再難從此朋友處借到書。因此,借到書後,便不分晝夜,寢食俱廢,一口氣將書讀完。我曾經創造過在三個小時內讀完四百多頁的長篇小說的記錄。雖然學校關閉,無法接受系統規律的教育,但這種狼吞虎嚥式的博覽卻也開闊了知識面,提高了文學修

養。除了閱讀文學書籍,我們還發展了許多其他興趣。哥哥從小喜歡繪畫,家裡有關人體臨摹、繪畫基本技法之類的書籍,在數度搬遷之後,竟然還被奇跡般地保存下來。我們翻出這些書籍,自學繪畫。寫生、臨摹數月之後,每人都有幾本畫冊完成。後來,哥哥買到了一盒專門用來做相片上色的水彩。那時彩色膠卷還未被發明,彩色照片都是攝像館的技師在黑白相片上著色而成的。兄妹四人都興奮異常,我們也可以像照相館一樣,將黑白照片變成彩色照片。先試著給幾張相片著色,效果還不錯,便乘興翻出家中所有的照片,全部上色。父母回家後看到這些花花綠綠的彩色照片,啼笑皆非。

鏈結城市 - 建構社會住宅與閒置校園共享機制之研究

為了解決人口普查租客 的問題,作者陳宥勳 這樣論述:

本研究主要以兩個面向作為議題探討的開端,第一,社會住宅在都市中面臨土地取得困難、受標籤化以及缺乏地域性的問題 ; 第二,都市中的校園空間因少子化與教學模式的轉變而面臨閒置的困境。啟發於超社區的概念 (林明地,2002),本研究企圖藉由居住(Living)、工作(Working)、學習(Learning)三種元素的整合,創造一個具有都市尺度的「鏈結城市」概念,此概念可以作為未來都市中閒置校園整合社會住宅,以及建構族群混居與共享機制的新可能性。 為達上述的研究目的,首先我們藉由文獻回顧暸解台灣社會住宅,以及校園空間與學習的發展背景與面臨的困境,並透過三種空間概念的相關案例研究(流動、共構、

再生),探索社會住宅與閒置校園空間相互整合的設計操作。架構在上述的文獻回顧與案例研究,本研究提出一個「鏈結城市」的概念,並藉由先期研究關於四種連結形式的探索,包括知識連結(D.School)、生活連結(地方涵構)、空間連結(動線與公共空間)以及族群連結(時間與作息),予以整合並建構社宅、學校以及地方社區之間的共享機制和空間型態。 最後,我們選擇萬華區的老松國小作為本研究的實驗基地,在設計策略上主要分為都市尺度、學校尺度、社宅尺度三個部分,主要透過地方居民的日常生活、產業特色、慶典活動、空間特色元素等分析,並結合不同的空間概念,如開放空間的連結、穿廊動線的串連、教室空間的整合利用,以及新舊

量體與結構的對話等,將社宅及老松國小的空間與活動事件相互整合,進而創造一個具學習型態,且回應基地涵構和地域性的共享社區。本研究建構的「鏈結城市」概念,其多種形式上的連結創造新型態無邊界的共享模式之外,同時也賦予現今面臨困境的社會住宅與閒置校園新的契機與可能性。

淡淡

為了解決人口普查租客 的問題,作者 這樣論述:

2015年,田野調查研究室在二十多年的田調實踐、史料與技術能力的積累下,整合歷史、社會、文化、文學、審美等等的視野與方法,正式發行淡水地方刊物《淡淡》。命名「淡淡」,為淡水與淡江之意,亦是變化中的淡水風華。每期均企劃不同的深度專題,並發展店家、小徑、水文、回頭、人物誌及時事筆記等多元面向。每一代的成員,透過文字、影像與手繪,記錄亦參與著淡水的今昔景觀與生命流變,發掘且追蹤著地方現場的新興議題,它既是一份21世紀淡水的史料,也是一種新時代的創作。

夾縫中的選擇:西安回坊與回族居民的認同建構

為了解決人口普查租客 的問題,作者馬振瀚 這樣論述:

回坊,是位於西安市城牆內西北角的一片回族傳統聚居區。其身兼西安市著名的觀光景點,以及在當代中國各大城市中心區域,幾乎絕無僅有的城市原生回族社區。回坊既是西安城市內顯而易見的異質性空間,同時又與這座城市維持著巧妙而緊密的連結。這塊異質性空間的存在,一方面體現出坊內回族居民與地方政府之間,彼此和諧卻又相互衝突的關係;另一方面,回坊也作為多重現代性與意識形態交疊和作用的場域。而空間作為一種「方法性的存有」(methodological being),它是各種物質或其它社會拼裝體得以存在,並且得以分辨其中不同主、客體間的特定關係、安排配置、性質乃至功能的方式。因此,本研究希望以空間作為切入視角,透過

民族誌的書寫與歷史文獻的爬梳,勾勒改革開放至今,回坊空間與坊內回族居民的關係,以及回族坊民在此空間中,如何與不同的外部主體和影響力進行互動的過程。由此深入探討,回坊空間如何促使回族坊民在與各式外力進行互動的過程中,對其自我的主體與認同,展開反覆地思索、調整和重組。而他們在不同的情境和脈絡下,又將是如何對其自我身份,進行選擇性地展演與實踐。本研究藉由對當代西安回坊的案例討論,發現「回」作為一種多重且混合的身份與認同。它無法被單一的「民族」或「宗教」概念所匡限,這同時也回應著發生於清末民初的那場,有關「回」的族教屬性論辯。「回」不論在當時抑或現在,都是一種生存的方式與實踐。

人口普查租客的網路口碑排行榜

-

#1.房产车市- 人口普查的信发到信箱的,包括租客的啊 - 华新

我的意思是比如武吉知马三分之一都是高收入,但可能这些人绝大部分都是自住,所以主贴说的,依照这些图来找投资房产就不一定准确了。 於 bbs.huasing.net -

#2.人口普查租房的人要查吗2020人口普查怎么网上登记 - 柏然网

人口普查 不是按房子调查,而是根据个人,所以无论你是房东还是租客,都需要进行配合人口普查哦!人口普查租房的人要查吗人口普查是每个中国公民的义务 ... 於 www.brbtyt.com -

#3.人口普查租房的人要查吗 - 趣丁网

那么,人口普查租房的人要查吗?当然要!人口普查不是按房子调查,而是根据个人,所以无论你是房东还是租客,都需要进行配合人口普查哦! 於 www.q2d.com -

#4.加拿大人口普查即将截止,房东租客到底该谁填表? - 360doc ...

最近,随着加拿大人口普查截止日期的来临,大家也开始纷纷纠结关于这份表格的问题,有网友抱怨,自己的父母因为不懂英文,直接把表格当废纸扔了! 於 www.360doc.com -

#5.英国人口普查受访华人称不知其中“利害”

“不如实填写自己的信息会有什么后果?”“还要交罚金?他们凭什么罚钱?”“他们国家人口普查,为什么要我们华人也填表?”“这表格是应该由房东填,还是我们租客来填? 於 ihuawen.com -

#6.人口普查租房的人要查吗 - 一库百科

那么,人口普查租房的人要查吗?当然要!人口普查不是按房子调查,而是根据个人,所以无论你是房东还是租客,都需要进行配合人口普查哦! 於 www.01ku.cn -

#7.虹口区江湾镇街道一名老普查员眼中的“十年之变” - shhk.gov.cn

“租赁房的客源学历更高了,租客也更年轻了。” 上海是一座海纳百川的城市,外来人口一直是这座城市的重要组成部分。“以前,辖区里有两座菜场,菜场周边 ... 於 www.shhk.gov.cn -

#8.第七次人口普查進行中!有房東未按要求申報被罰500 - Bastille ...

隨後,民警將該出租屋房東口頭傳喚至派出所作進一步調查。經詢問,該出租屋房東對租客未按照規定申報非深戶籍人員居住登記信息的違法事實供認不諱。 於 www.bastillepost.com -

#10.兩期執行2021人口普查派「紫信封」統計處建議網上填交問卷

2021人口普查涵蓋全港人口,普查法例要求住戶必須提供有關資料,否則便屬 ... 包括須額外填寫教育水平、住戶收入、居住情況(廳房數目、租金或按揭供款 ... 於 www.am730.com.hk -

#11.一起来看人口普查员的一天 - 新浪上海

全员坐定,普查员们便逐一汇报前一天的工作。“某户租客不清楚户主户口情况,需要派出所协助联络”“某租户居住人数与摸底时不符”“某户居民不配合”… 於 sh.sina.com.cn -

#12.今起第六次人口普查对不配合者民警将协助入户

... 员了解情况,动员屋主联系租客资料等,确保不漏一户一人。 超生如实填报可优惠缴社会抚养费. 记者还了解到,在第六次人口普查之前政策外出生人口 ... 於 news.sohu.com -

#13.最新消息 - 2021 人口普查

統計暨普查局公佈的2021人口普查初步結果顯示,2021年8月澳門總人口為682,100人,較2011人口普查增加23.5%;過去十年的年平均增長率為2.1%。住戶總數共202,700戶,較十 ... 於 www.dsec.gov.mo -

#14.人口普查,我是租户,普查员将我登记为户主,这正确吗?

一个信息采集表里,一房为一户(另出租房是所有租客为一户,若房主户口在本普查区域记录为另一户),分为居住本户的人以及户口在本户的人。 於 www.mot7rk.com -

#15.【常见问题】加拿大人口普查即将截止:房东租客到底该谁填表 ...

房屋整体出租后房东不应该对该租客的住址进行人口普查,完成普查是住户的责任。住户是通常居住在此地址,并独自或与其他人一起居住的人。 对于整体出租, ... 於 ottawawelife.com -

#16.行政院主計總處新聞稿

109 年人口及住宅普查為政府每十年辦理一次之基本國勢調查,前次普查. 於99 年辦理,本次為第7 次舉辦,業於去(109)年11 月底完成訪查工作,經. 擷取常住人口及住宅 ... 於 www.stat.gov.tw -

#17.人口普查事关你我

本期节目将带您了解2020美国人口普查:什么是人口普查,人口普查覆盖的人群、地区, ... 如果屋子里有租客,有朋友,大家可以选择一位去填写,然后包括所有居住在这个 ... 於 ifengus.com -

#18.Graphic Guide 2011年人口普查:統計圖解

政府統計處二零一一年人口普查辦事處 ... 劃分的家庭住戶每月租金中位數 ... 全租. Sole tenant. 41.6%. 合租/二房東/三房客. Co-tenant / main tenant / sub-tenant. 於 www.statistics.gov.hk -

#19.2021年人口普查今起展開首階段為6月23日至7月17 - HKET ...

因應2019冠狀病毒病疫情,為減少面對面接觸及保持社交距離,統計處呼籲所有收到通知信的住戶,包括自住業主或租客,用以下其中一種方式提供資料:. 填交網 ... 於 inews.hket.com -

#20.國家點名!第七次全國人口普查開始了,今年有啥不一樣?

住房租金可以抵扣個稅,但房東卻擔憂稅務部門會根據扣除信息追繳稅費,引發了房東、租客和中介的博弈,也引發了租客被漲房租的擔憂。 於 kknews.cc -

#21.统计局广东话职员教路:人口普查表格点样填?

8月10日星期二是澳洲统计局(ABS)五年一度的人口普查日(census day)。 ... 如果家中有租客,或者希望分开填写,可以自行登入人口普查网站, ... 於 www.sbs.com.au -

#22.跨省流動人口達1.2億如何讓新市民住有所居 - 天天要聞

5月11日,第七次全國人口普查(下稱“第七次人口普查”)主要數據結果發佈。 ... 高質量階段,以自如爲代表的專業長租機構也在超100萬間的房源管理和累計服務400萬租客上 ... 於 www.bg3.co -

#23.十年一次的人口普查透露房市基本面三大重點一次看! - 樂居

... 可以看出地區房市的基本面的三大重點:人口數、人口結構、空屋狀況。□常住人口北、中增加東南亞移工占多數常住人口數會加入沒設戶籍的租客、或者 ... 於 www.leju.com.tw -

#24.人口普查今日起正式展開市民可憑三種方式完成問卷

【星島日報報道】每10年一次的人口普查今日正式展開。 ... 統計處呼籲所有收到通知信的住戶,包括自住業主或租客,用以下其中一種方式提供資料:. 於 hk.news.yahoo.com -

#25.【租賃市場情報】當個聰明的包租公!房仲擴大租屋服務同時 ...

根據內政部2020戶口普查統計,全台灣約有102萬戶租屋家庭,實際租屋人數推 ... 協助處理,提供房客更優良的租屋品質保證,創造屋主與租客的雙贏局面! 於 www.mirrormedia.mg -

#26.人口普查是按房主发信还是按住址发信? | 加拿大家园论坛

我收到人口普查的信了,已经提交完毕。但是我还有一套房子出租呢,这套房子也会收到给我的普查密码吗?还是说只是这套房子里的房客收到他们自己的普查 ... 於 forum.iask.ca -

#27.租房子要配合人口普查吗 - 太阳网络

最近有不少朋友在问租房子要配合人口普查吗?租房子是不是可以不接受人口普查?人口普查对租客有影响吗?当然不行哦,只要你是中国人,即使是租房也 ... 於 www.tyniu.com -

#28.香港人口- 维基百科,自由的百科全书

1949年不少共產黨特務藉口來香港做夜總會服務員混入北角,而且在1967年策動六七暴動,在北角區破壞是全港之最,當中福建華僑的損失最多,策動者多為上海租客,而地主多為 ... 於 zh.wikipedia.org -

#29.2021年马耳他人口和住房普查 - Malta Census

全国人口和住房普查是一个全国性的调研统计,普查马耳他和戈佐岛的居民和住户在2021年11月21日午夜时的 ... o 是的,出租给租客,包括游客(请说明房. 於 census2021.gov.mt -

#30.智慧出租房管理解决方案,对人口普查有哪些帮助?

缺少对流动人口管控的有效措施,不仅不利于人口普查工作的开展,更直接导致了流动人口的主要居住场所---出租房管理乱象频发。租客入住没有实名登记、 ... 於 www.joychine.com -

#31.美人口普查已預熱休斯頓關注難統計群體 - 新唐人電視台

人口普查 中,難以統計的群體有流離失所的遊民、難民、移民、房屋公寓租住客、大學生、五歲以下的孩童等。全民統計委員會將重點集中在這些群體上。 於 www.ntdtv.com -

#32.殺人犯逃了30年,沒逃過這次人口普查 - 人人焦點

周永華後被判加刑三年半. 2010年9月21日. 北京大興林校派出所的民警. 和人口普查員一同到一小區普查人口. 一自稱租客的安徽籍許姓男子. 在交談過程中形跡可疑. 於 ppfocus.com -

#33.人口普查房东不肯提供年龄怎么办?! - 福利政策- 新足迹

房客跟房东住在一起。现在人口普查到了下面这一步,一定要填写房东的年龄但房东就不肯提供如何解决?想问一下这样房东是不是违法?有没有投诉电话? 於 oursteps.co -

#34.第七次全国人口普查应知应会-综合试点摸底登记工作业务答疑

答:一个普查小区只能有一个虚拟建筑物,名字由小程序自动生成。 33、帮朋友守房子,既不是租客,也不是常住户,只是经常需要守房子,该如何处理? 於 www.longquanyi.gov.cn -

#35.2016人口普查揭曉租房者增多、有房者減少- Toments 找話題

對租客而言,還有另外不好的訊息,他們付的租金也在上升,每戶的平均周租金從285澳元上升到了335澳元。 需要拿出 ... 於 toments.com -

#36.人口普查展開首階段交資料免上門拒填或造假可罰$5000囚半年

10年一度的人口普查昨起展開,預算開支達9.5億元,較10年前升逾8成。為減少面... 於 www.etnet.com.hk -

#37.澳洲人口普查最全流程须知!本月10号截止,这一点没做好恐被 ...

澳人注意啦,澳洲8月迎人口普查,最全流程须知及Q&A大全! ... 01:合租的这间屋子已记录在案,ABS会寄给房东多份登录信息,房东和租客分别填写即可. 於 www.huaren.net.au -

#38.人口普查全港都要參與一文看清八大注意事項拒絕回答屬違法

2021年度人口普查今日起進行,全港市民都會收到通知書, ... 經濟情況(如住戶收入)、房屋情況(居住面積、租金、按揭等)、本地內部遷移情況(如5年 ... 於 www.hk01.com -

#39.小心罚$500!加拿大人口普查即将截止,房东租客到底该谁填 ...

加拿大人口普查即将截止,房东租客到底该谁填表? ... 2021-5-7 04:32| 发布者: leedell| 查看: 116| 评论: 0|来自: 约克论坛综述. 摘要: 最近,随着加拿大人口普查 ... 於 www.waterloochinese.com -

#40.澳洲人口普查最全流程須知!本月10號截止,這一點沒做好恐被 ...

澳人注意啦,澳洲8月迎人口普查,最全流程須知及Q&A大全! ... 份登錄信息,房東和租客分別填寫即可 02:合租的屋子是私下與房東或者二房東租的,如果 ... 於 tw.australia51.com -

#41.2021 人口普查.... 唔做會點? | LIHKG 討論區

我係出面自己租屋住, 但屋企又有個公屋戶籍, 我屋企人已經填左份普查問卷, 填埋我名, 如果我租屋地址又收到份問卷, 咁我咪DOUBLE左? 一陣會唔會話查到我係 ... 於 lihkg.com -

#42.11月1日起第六次人口普查对不配合者民警将协助入户 - 环球网

广州市人口普查办主任、广州市统计局副局长吴永红表示,由于广州市今年 ... 舍,或物业管理员了解情况,动员屋主联系租客资料等,确保不漏一户一人。 於 china.huanqiu.com -

#43.不填罚$500!加拿大人口普查填写攻略+常见问答 - 温哥华港湾

所有加拿大居民都有义务填写问卷如果收到人口普查问卷未完成或是拒绝完成 ... 有多处房产、房子有不同家庭(如:租客)可能收到2份以上的问卷,都必须 ... 於 www.bcbay.com -

#44.主計處人口普查空屋率接近20% - finance168財經學院

主計處人口普查空屋率接近20% ... 居住且未供其他用途之住宅,包括待租、待售、已售或已租,尚無人經常居住住宅、有第2棟 ... 美食優惠都在痞客邦,快來下載痞客邦APP. 於 onesky.pixnet.net -

#45.人口普查2021|7月18日起展開面談訪問!統計員幾時上門 ...

人口普查 2021懶人包|2021年人口普查將於7月18日起展開面談訪問階段, ... 所有收到通知信的住戶,包括自住業主或租客,用以下其中一種方式提供資料:. 於 www.businesstimes.com.hk -

#46.请教一下,多套房的,每个地址都要填人口普查表吗?

只有住在“信封地址”上的人填,这就是为什么信封上只有地址,没有名字。 出租房屋应该是租客填。 於 bbs.comefromchina.com -

#47.租房子要配合人口普查吗 - 花土网络

最近有不少朋友在问租房子要配合人口普查吗?租房子是不是可以不接受人口普查?人口普查对租客有影响吗?当然不行哦,只要你是中国人,即使是租房也 ... 於 www.daipeini.com -

#48.你好,人口普查,我在户籍所在城市租房的,但是跟家里人说是 ...

人口普查出租 房屋房主算不算全户外出 · 人口普查我是租户普查员将我登记为户主这正确吗 · 你好人口普查我在户籍所在城市租房的但是跟家里人说是在外 · 我是租 ... 於 www.msfxt.com -

#49.房东也住在house内。请问我们每个租客都需要填写一封单独的 ...

你是不需要填人口普查问卷的,这个是给household的,也就是说给你房东就好,他会填自己的房子是什么状态,里面住了几个人都是干什么的。你作为留学生,没有买房的情况下是 ... 於 www.wenba.ca -

#50.关于人口普查,有问题的请进,小社工一个,我也不匿名了

楼主,我请假一个问题,房子借给租客了,那普查时会找租客填写吗. 找租客填的。 引用; 第141楼. 戒糖能否成功发表于. 人口普查居然那么多人不愿意配合 ... 於 www.libaclub.com -

#51.全国人口普查租户信息怎么登记?出租屋信息怎么填 - 五品网

第七次全国人口普查工作入户工作今天(10月11日)正式展开,今年将首次采用“入户登记”与“住户自主填报”两种形式共同进行,你对人口普查了解多少? 於 www.wphll.com -

#52.首階段人口普查今展開

2021年人口普查今日展開,搜集住戶數據以便政府制定政策,以及規劃全港和各區社會服務、設施。政府統計處會陸續寄出通知信。 人口普查分兩階段進行, ... 於 www.news.gov.hk -

#53.邱顯智- 「普查不是抽查,台灣需要全面的人口及 ... - Facebook

今天我在財政委員會,針對台灣現行人口普查的幾個問題質詢主計長。 ... 置的問題,甚至為此利益增加惡質房東施壓弱勢租客不能遷戶口好違持自己的上述利益,並躲避租金 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#54.跨省流动人口达1.2亿如何让新市民住有所居 - 新华社

5月11日,第七次全国人口普查(下称“第七次人口普查”)主要数据结果发布。 ... 为代表的专业长租机构也在超100万间的房源管理和累计服务400万租客上 ... 於 www.xinhuanet.com -

#55.北京人口普查员哭诉入户频受阻感觉像做贼 - 新闻

难点2 出租房普查遇阻请房东当说客. 石景山建钢南里社区常住人口6000多,外来人口8000多人,普查人员仅38人。为此,他们比本月15日提前5天进行摸底, ... 於 news.qq.com -

#56.民權團體提供免付費多語言人口普查熱線解決民眾的問題與疑慮-

18世紀制定的美國憲法明言,人口普查是美國和平時期最大的工作項目,法律規定民眾必須參與,每個居民都必須被計算在內,無論他們是公民、說英語者、房主、租客或遊民。 於 www.aacyf.org -

#57.披星戴月摸清人口普查大数据松江区中山街道人口普查员细致 ...

006普查小区内宅基地房的每户出租户都出租给多个租客,如何在短时间内与所有普查对象取得联系,并且按户上报,是普查员最头疼的事情。 於 www.shanghai.gov.cn -

#58.政府統計處處長致辭(23.6.2011) - 2011年人口普查將於2011年 ...

香港自1961 年,每10 年進行一次人口普查;而在兩次人口普查中間, ... 戶,因此無論是自住業主或租客,應按照寄到居住屋宇單位的通知信上的指示,. 於 www.censtatd.gov.hk -

#59.租屋族成防疫孤兒? 至少300萬人恐成防疫破口

一個人住在小小坪數房間,租房已經租了快三年,所阿姨今年76歲,屬於染疫高風險族群,不只自己是租屋族,附近鄰居也全是租客。 於 news.tvbs.com.tw -

#60.2020年全國人口普查在即不填表犯法嗎? - 手机搜狐网

和往年不一樣,十年前人口普查的方式是每個地址會收到人口普查的問卷,居民需要自己填寫。所以如果業主和租客住在同一個門牌號內,就可以雙方協定由誰 ... 於 www.sohu.com -

#61.速看!澳洲人口普查来了

注意事项:如果您在澳洲持有自住房(投资房无需担心,由租客填写)但目前您本人不在澳洲本地,可以请大楼物业或者朋友去信箱看看,拿到信件后可以在线 ... 於 rank.aoweibang.com -

#62.《知識問答》人口普查,我是租戶,普查員將我登記為戶主

一個資訊採集表裡,一房為一戶(另出租房是所有租客為一戶,若房主戶口在本普查區域記錄為另一戶),分為居住本戶的人以及戶口在本戶的人。 於 oldkingjudgewine.com -

#63.人口普查今日起展開將分兩階段進行

每十年一次的人口普查今日起展開,政府統計處表示,需要全港住戶參與,今日起會分批發信予住戶,要求提供資料。 政府統計處表示,人口普查分兩階段 ... 於 news.rthk.hk -

#64.人口普查拒絕上門的推薦與評價,PTT、DCARD - 湯屋溫泉網 ...

人口普查拒絕上門的推薦與評價,在PTT、DCARD、MOBILE01和這樣回答,找人口普查拒絕上門在在PTT、DCARD、MOBILE01就來湯屋溫泉網紅推薦指南, ... 人口普查租客 ... 於 spa.mediatagtw.com -

#65.常見問題 - 2021年人口普查

... 收入及工作時數)、(v) 房屋特徵(例如居所樓面面積、租金及按揭供款或借貸還款)及(vi) 住戶特徵(例如與戶主關係)。 2021年人口普查的46個數據項目詳列如下:. 於 www.census2021.gov.hk -

#66.二 二一年人口普查今日正式展開(附圖/短片)

政府統計處(統計處)今日(六月二十三日)公布,二○二一年人口普查今日 ... 收到通知信的住戶,包括自住業主或租客,用以下其中一種方式提供資料: 於 www.info.gov.hk -

#67.聖蓋博人口普查8.14到超市填表送禮物 - 世界新聞網

他強調,人口普查統計對民眾生活的重要性,「少算一個人,就相當於少拿2000元補助」,譬如聖市提供的年長者營養餐,疫情為租客提供的租金補助和商家紓 ... 於 www.worldjournal.com -

#68.请问大家八月的人口普查投资房该怎么参与 - 新足迹

八月的人口普查即将到来,作为强制性参与的人口普查,如果不参与将可能产生巨额罚款。我的投资房都交由中介管理,需不需要让中介通知租客让他们参与 ... 於 www.oursteps.com.au -

#69.香港人口普查現已開始,你登記了嗎? - 港澳發布

下次人口普查於2021年進行,旨在搜集本港人口的社會及經濟特徵, ... 呼籲所有收到通知信的住戶,包括自住業主或租客,用以下其中一種方式提供資料: 於 hkmo33.com -

#70.房東房客常見問答 - House123

Q1:租屋市場有多大? 根據行政院主計總處(99年人口及住宅普查)、內政部統計處( ... 於 house123.com.tw -

#71.人口普查对租客有影响吗

租房子要配合人口普查吗人口普查对租客有影响吗. 第七次全国人口普查将于今年11月1日开启,相信大家都知道,作为一名中国公民,积极配合人口普查也是大家应尽的义务。 於 m.66152.com -

#72.加拿大人口普查填写攻略+常见问答:5月11日之前没填可能被 ...

一直以来,加拿大人一直依靠人口普查数据来了解国家的人口增长、社会经济 ... 有多处房产、房子有不同家庭(如:租客)可能收到2份以上的问卷,都必须 ... 於 flushingmedia.com -

#73.人口普查“查房”是要收房产税?国家统计局辟谣 - 集思广益网

被占0个很快名额满人的,普查建力再新的群接,哪种无论群。季度或按按月然后付给房东,查房产税半年或一年的租客租金收取预付它通常会。 於 m.lfgarnett.com -

#74.小心罚$500!加拿大人口普查即将截止,房东租客 ... - Mehome

房屋整体出租后房东不应该对该租客的住址进行人口普查,完成普查是住户的责任。住户是通常居住在此地址,并独自或与其他人一起居住的人。 於 mehome.com -

#75.到底纽约的高收入租客选择住哪里? | 美国- 居外网 - 海外房产

为了能够支付这平均租金,曼哈顿租房者的收入需要超过$ 150,000 /年。实际上有多少租客有这样的经济实力住在纽约最受欢迎的区呢? 根据美国人口普查 ... 於 m.juwai.com -

#76.【2021年人口普查今日正式展開】 | 高登新聞

政府統計處(統計處)今日(23日)公布,2021年人口普查今日正式展開。 ... 收到通知信的住戶,包括自住業主或租客,用以下其中一種方式提供資料: 於 news.hkgolden.com -

#77.人口普查Q&A - 新興區公所

答:我國的人口及住宅普查每隔十年辦理一次,主要蒐集各公務資料尚無法獲得的常住 ... 有租屋或常住人口,普查員要再去現場把常住人口或租客新增回來,名冊就須新增戶。 於 hsingsin.kcg.gov.tw -

#78.所有的人口普查縮寫意味著什麼? - Also see

因此,普查員經常發現有必要使用縮寫來將所有必要的信息輸入人口普查表格。 這些縮寫- 從歸化的 Na到 ... Ss - 步子; Ssl - 步驟的女婿; 蘇- 監督; 十- 租客; 你- 叔叔 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#79.罚$500!加拿大人口普查,房东租客该谁填表?

房屋整体出租后房东不应该对该租客的住址进行人口普查,完成普查是住户的责任。住户是通常居住在此地址,并独自或与其他人一起居住的人。 於 info.vanpeople.com -

#80.十、人口和就业(28) - 统计局

全国人口普查,每十年开展一次,在尾数逢“0”年份进行,普查数据在《中国 ... 如果房东将房子出租给他人,在调查时点实际居住的是租客,那么应当登记租 ... 於 www.stats.gov.cn -

#81.人口普查租房的人要查吗(人口普查查租户吗) - 星图网

那么,人口普查租房的人要查吗?当然要!人口普查不是按房子调查,而是根据个人,所以无论你是房东还是租客,都需要进行配合人口普查哦! 於 www.xtjhz.com -

#82.人口普查,我是租户,普查员将我登记为户主,这正确吗? - 知乎

一个信息采集表里,一房为一户(另出租房是所有租客为一户,若房主户口在本普查区域记录为另一户),分为居住本户的人以及户口在本户的人。 於 www.zhihu.com -

#83.在長島市,人口激增的亞裔族群正在改寫紐約面貌

人口普查 數據還顯示,在紐約市的社區中,長島市的亞裔居民增長最快,自2010年 ... 一些租客聯合會表示,來自中國、韓國和孟加拉國的移民在負擔不起 ... 於 cn.nytimes.com -

#84.人口普查今日起正式展開市民可憑三種 ... - Lisa's Investment Talk

... 的住戶,包括自住業主或租客,用以下其中一種方式提供資料: (一)填交網上問卷(掃描通知信或問卷上的二維碼,或者透過已加密的2021年人口普查 ... 於 investtalk-lisa.blogspot.com -

#85.人口大普查出租房也会查吗,租客需不需要做人口普查,我住在男 ...

人口大普查出租房也会查吗,人口普查外地租房怎么处理的移民攻略. 於 www.fanqiang.me -

#86.您的2020 年人口普查租客指南 - Census |

人口普查 对于租客而言意味着什. 么? 租客被视为最难统计的群体之一。仅在洛杉矶. 市,预计400 万居民有超过 ... 於 census.lacity.org -

#87.租客谁来填?度假屋、分租房怎么办?--2021人口普查问卷关于 ...

随着2021人口普查的问卷截止日期的临近,最近常有业主询问问卷填写的问题:. 寄到出租屋的人口普查表房东、租客谁来填写?租客不填怎么办?楼 ... 於 posts.careerengine.us -

#88.二零一九年一月七日會議討論文件立法會財經事務委員會籌劃二 ...

3. 人口普查/中期人口統計旨在搜集本港人口的社會和經濟特徵. 的最新基準資料,以研究人口轉變動向和趨勢,並為編製人口、住戶及. 勞動人口推算提供主要數據。這些資料對 ... 於 www.legco.gov.hk -

#89.人口普查為什麼要查房問車?你關心的問題,答案在這兒

一部分小朋友第一次經歷人口普查,一些外來租客也是第一次接受戶籍地和常住地「雙頭登記」。 初次經歷總有疑惑。第七次人口普查開始後,不少市民給 ... 於 twgreatdaily.com -

#90.澳洲人口普查最全流程须知!本月10号截止

澳人注意啦,澳洲8月迎人口普查,最全流程须知及Q&A大全! ... 01:合租的这间屋子已记录在案,ABS会寄给房东多份登录信息,房东和租客分别填写即可. 於 www.sydneytoday.com -

#91.一套房跑了十次才登記完,人口普查工作做起來不容易

徐金娣是寶欣苑第二居民區的一位支部書記,在這次人口普查中擔任寶欣苑 ... 而且,由於每個房間的租客生活作息不同,要想走訪到這套房屋裏的全部住 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#92.房东,人口调查你准备好了吗?(群9,群12)05-04-2016

Kay 9:12 PM 有谁知道人口普查表格寄到出租屋那里需要填写吗?如果要的话是不是直接填现租住的租客呀. John 9:20 PM 我也想知道. YanKee 9:29 PM 於 shop.58home.ca -

#93.人口普查防詐騙切記「3不+2會」!

人口普查 防詐騙切記「3不+2會」! · 點閱數:4222 · 資料更新:100-02-14 14:34 · 資料檢視:105-05-09 11:05 · 資料維護:臺北市政府警察局南港分局. 於 nk.police.gov.taipei -

#94.询问:寄到出租屋的人口普查表,该房东填写还是租客填写?

当然租客填写啊,不然租房的人就不参与人口普查么? ... 当然是房客填,人口普查,是要调查谁住在这个地址,跟房东有毛关系。 於 m.yorkbbs.ca -

#95.每十年一次的人口普查提供政府需要的資訊 - 阅读

18世紀制定的美國憲法明言,人口普查是美國和平時期最大的工作項目,法律規定民眾必須參與,每個居民都必須被計算在內,無論他們是公民、說英語者、房主、租客或遊民。 於 www.uulucky.com -

#96.我會告訴人口普查員:「我們是兩個爸爸和兒子的家庭關係」

在人口普查這樣一次系統工程中,認真告訴有關部門、告訴政策制定者、告訴 ... 與其「被」室友/租客/未婚/單身,為什麼不驕傲地告訴對方,「雖然我們 ... 於 read01.com -

#97.澳洲请问大家八月的人口普查投资房该怎么参与

我的投资房都交由中介管理,需不需要让中介通知租客让他们参与人口普查? 还想问问大家投资房的房客如果当晚不在家或者他们不填写人口普查信息,导致了 ... 於 www.china2au.com -

#98.北京人口普查员工作实录,看电表,守灯亮,出租户咋算 - 新闻

北京人口普查员工作实录,看电表,守灯亮,出租户咋算. ... 有的小区出租率较高,一些住房经由中介出租,一户三居室可能住着三个互不认识的租客。 於 news.ynet.com -

#99.出租屋人口普查会直接开门吗 - 百度一下

出租房人口普查也是会上门的,关于人口普查:人口普查时,普查员应当到居民家中清查户口,并登记在普查表上。 ... 人口普查租房的人要查吗- 人口普查租客和房东算一起吗. 於 g9.baidu.com -

#100.人口及住宅普查 - 行政院主計總處

提供政府預算、政府會計、政府統計及普查、資訊管理、主計法規等重要資訊,包括中央政府總預算,國家經濟成長率、物價指數及失業率等經社指標,全國性農林漁牧業、工商 ... 於 www.dgbas.gov.tw