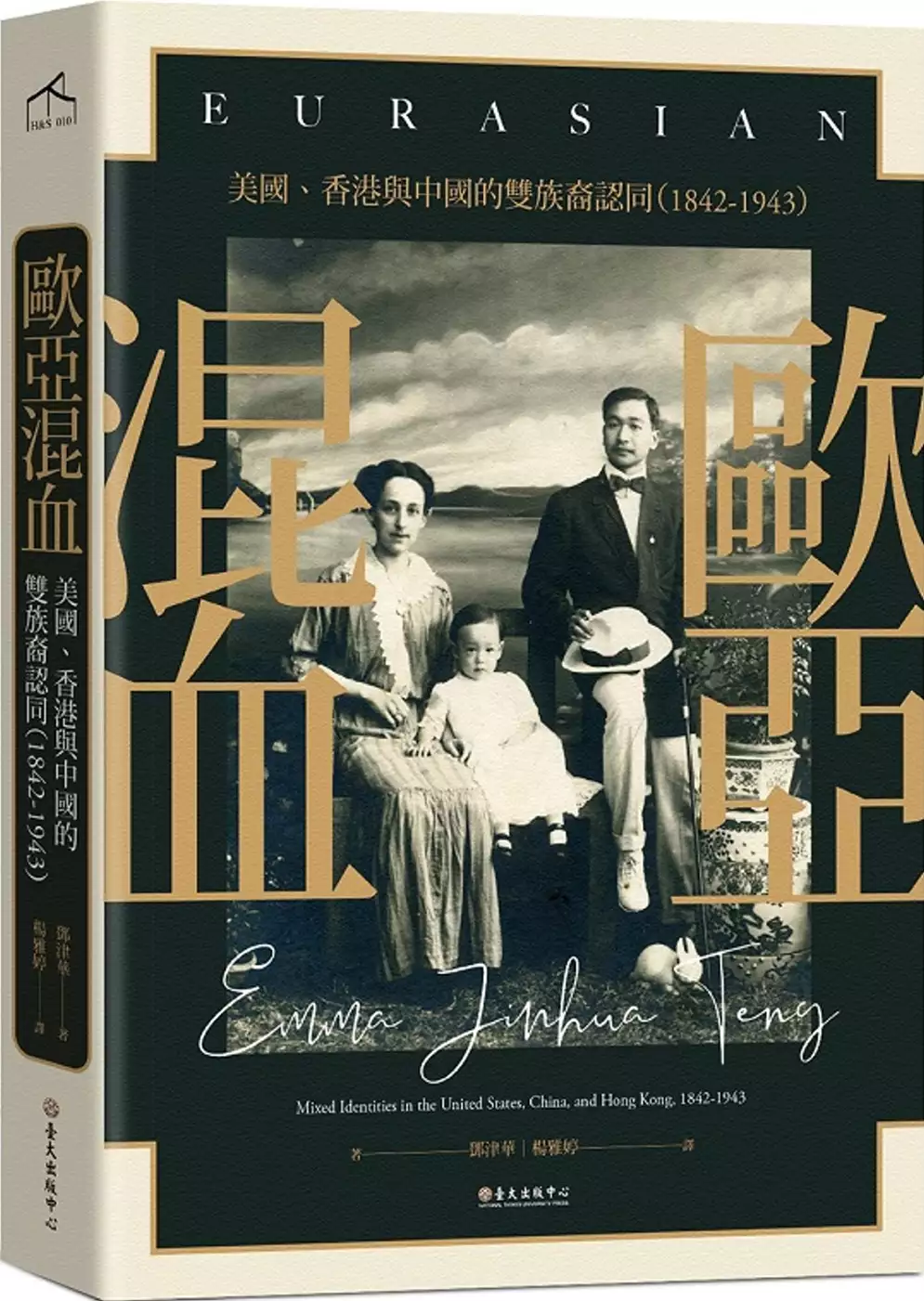

人口普查姓名的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄧津華寫的 歐亞混血:美國、香港與中國的雙族裔認同(1842-1943) 和裴麗麗的 土族文化傳承與變遷︰以辛家莊和賀爾郡為例的研究都 可以從中找到所需的評價。

另外網站湖南省第七次全国人口普查领导小组办公室关于充分应用电力大 ...也說明:输入姓名、身份证号,提示验证通过,再次点击e普查,即可正常进入工具首页。注意一定要用普查员管理系统录入的姓名进行实名认证。 第五步信息确认. 进入该 ...

這兩本書分別來自國立臺灣大學出版中心 和民族所出版 。

國立政治大學 民族學系 林修澈所指導 周士煌的 台灣民族學的發展與意義 (2021),提出人口普查姓名關鍵因素是什麼,來自於民族學、台灣民族學、台灣學、台灣國學、學術史。

而第二篇論文國立高雄科技大學 科技法律研究所 周天所指導 曾冠傑的 新冠肺炎期間防疫措施與個人資料保護之權衡—比較歐盟與我國個人資料保護法 (2021),提出因為有 個人資料保護、GDPR、COVID-19、疫情調查、個人資料保護法、病患隱私權、接觸者追蹤、傳染病防治法的重點而找出了 人口普查姓名的解答。

最後網站十年一度的美國人口普查如何進行?裡頭又有哪些「動手腳」的 ...則補充:不過,人口普查也不是完美無缺的。其中缺點包括下列五項(US Census Bureau, 2012):. 第一,人口變遷快速,問卷設計與調查方法需與時 ...

歐亞混血:美國、香港與中國的雙族裔認同(1842-1943)

為了解決人口普查姓名 的問題,作者鄧津華 這樣論述:

在這些以單一族裔身分為常規, 異族通婚被投以猜疑甚至敵意的社會裡, 跨國、跨種族家庭要如何協商其身分認同? 當今新的「雙族裔」時尚蔚為風潮,「歐亞混血」成為跨國資本主義體制的典範。混種主體的形象發揮隱喻作用,象徵全球化時代各種文化、語言和資本之間的交流日盛。然而回溯至一百多年前的時空,卻非如此。 十九世紀後半,貿易、帝國擴張、傳教運動、全球勞工遷徙和海外留學,使中國與西方的接觸空前密切。縱橫交錯的跨國移動引發各種跨文化邂逅,從而產生跨種族家庭,然而這些家庭的故事多不見於世。在那段跨種族婚姻是禁忌,「歐亞混血」甚至為貶抑之詞的時期,他們如何掙扎著自我認同?

本書闡述眾多這樣的歷程,以檢視在更早的全球化年代,各種關於種族與文化混融的觀念。這些觀念可分兩類:認為種族融合有害,衍生出雜種退化與畸變;相對地,認為異種交配符合優生學的想法,則衍生出雜種優勢和種族改良。

台灣民族學的發展與意義

為了解決人口普查姓名 的問題,作者周士煌 這樣論述:

民族學ethnology研究「民族ethnos,及附著於其身的文化」,台灣的民族學,研究對象是台灣諸民族/民族集團:原住民族、客家、Lán-lâng/Holo、外省人。其中,學科傳統領域研究的首為台灣原住民族,在政策的支持下,客家研究亦開始展現成果。原住民族研究和客家研究,已有整體性「知識體系」的建構。台灣其餘民族的學問,則以民俗學或地方學來表達,其體系尚待發展。作為近代學術的民族學,在台灣有其特別的歷史發展過程。由日本治理台灣時,為了施政所進行的大規模調查、與稍後的學術研究開始,累積成果。國民政府來台之後,以誌書的編寫及審查圈錮地方知識份子,確立「以本土為地方」,以台灣為學科的練習場,並橫

殖入文獻學研究的中國邊疆民族史。民主化之後,台灣主體性漸漸展現,本土研究開始興盛,教育系統與學術系統對台灣的觀點也開始正常化。對自身生活環境的興趣,則以「地方學」的樣態出現。台灣為一多民族的國家,清楚了解諸民族及其文化,為「屬族」的學問,以國家的文化主體性為學問的對象,可以稱為「台灣學」。台灣學為「屬國」的學問,為台灣的國學,其核心應該為台灣的民族學。台灣學或國學的發展,尚待觀察,但並非空想。

土族文化傳承與變遷︰以辛家莊和賀爾郡為例的研究

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_put_contents(/var/www/html/prints/public/images/books_new/CN1/078/86/CN10786166.jpg): failed to open stream: Permission denied

Filename: helpers/global_helper.php

Line Number: 140

Backtrace:

File: /var/www/html/prints/application/helpers/global_helper.php

Line: 140

Function: file_put_contents

File: /var/www/html/prints/application/views/article_v2.php

Line: 248

Function: coverWebp_online

File: /var/www/html/prints/application/controllers/Pages.php

Line: 662

Function: view

File: /var/www/html/prints/public/index.php

Line: 319

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: getimagesize(/var/www/html/prints/public/images/books_new/CN1/078/86/CN10786166.jpg): failed to open stream: No such file or directory

Filename: helpers/global_helper.php

Line Number: 62

Backtrace:

File: /var/www/html/prints/application/helpers/global_helper.php

Line: 62

Function: getimagesize

File: /var/www/html/prints/application/helpers/global_helper.php

Line: 142

Function: coverWebp

File: /var/www/html/prints/application/views/article_v2.php

Line: 248

Function: coverWebp_online

File: /var/www/html/prints/application/controllers/Pages.php

Line: 662

Function: view

File: /var/www/html/prints/public/index.php

Line: 319

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type bool

Filename: helpers/global_helper.php

Line Number: 64

Backtrace:

File: /var/www/html/prints/application/helpers/global_helper.php

Line: 64

Function: _error_handler

File: /var/www/html/prints/application/helpers/global_helper.php

Line: 142

Function: coverWebp

File: /var/www/html/prints/application/views/article_v2.php

Line: 248

Function: coverWebp_online

File: /var/www/html/prints/application/controllers/Pages.php

Line: 662

Function: view

File: /var/www/html/prints/public/index.php

Line: 319

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type bool

Filename: helpers/global_helper.php

Line Number: 66

Backtrace:

File: /var/www/html/prints/application/helpers/global_helper.php

Line: 66

Function: _error_handler

File: /var/www/html/prints/application/helpers/global_helper.php

Line: 142

Function: coverWebp

File: /var/www/html/prints/application/views/article_v2.php

Line: 248

Function: coverWebp_online

File: /var/www/html/prints/application/controllers/Pages.php

Line: 662

Function: view

File: /var/www/html/prints/public/index.php

Line: 319

Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type bool

Filename: helpers/global_helper.php

Line Number: 68

Backtrace:

File: /var/www/html/prints/application/helpers/global_helper.php

Line: 68

Function: _error_handler

File: /var/www/html/prints/application/helpers/global_helper.php

Line: 142

Function: coverWebp

File: /var/www/html/prints/application/views/article_v2.php

Line: 248

Function: coverWebp_online

File: /var/www/html/prints/application/controllers/Pages.php

Line: 662

Function: view

File: /var/www/html/prints/public/index.php

Line: 319

Function: require_once

為了解決人口普查姓名 的問題,作者裴麗麗 這樣論述:

土族是世居我國西北的少數民族之一,是由操蒙古語族語言的眾多民族經過長期的融合,大約于元明時期形成的民族,現在以較少的人口和鮮明的民族特色為眾多研究者所關注。據2000年全國第五次人口普查資料,土族共有24198人,其中居住在青海省的有187562人,居住在甘肅省的有30338人,合計217900人,約佔土族總人口的90.34%。土族居住的地區多為崇山峻嶺,“茂木深林,蹊徑狹隘,有山川之險矣”。他們向土地討生,靠天吃飯,主要以農業維持著世世代代的生存和繁衍。乍走進土族的世界可以感到︰作為農民,土族和生活在青藏高原的其他農業民族沒有太多差異。他們或粗放經營,或精耕細作,在田間地頭奔忙,生產的食糧自

給自足;他們的社會交往範圍狹隘封閉,許多婦女的活動甚至局限在本村範圍之內;他們不易于接受新鮮事物,對外來文化有一種本能的排斥。但是在當地其他土著民族的眼中,土族與他們有著難以言明的外觀差異,可以憑直覺來判斷一個人的民族成分。的確,作為一個獨特的民族群體,土族傳承了獨有的傳統文化,保持了本民族的固有特征而延續至今︰他們內部通行一種以蒙古語為基礎發展起來的共同語,日常生活和交流使用的都是土族語;他們在婚喪禮儀中保持了自己的文化特色,在宗教儀式中展現著自己的信仰和精神世界。但是,在現代文化以前所未有的速度不斷開疆拓土的時候,即使是居住在西北邊陲“桃花源”式村落空間中的土族,其生活方式也有所轉變,其文

化也發生了相當程度的變遷。 本書試圖論述的是自20世紀起尤其是1949年之後至今的時段中,土族在與外部世界的接觸和踫撞中,發生的迅猛的社會變遷和文化興替。以往中外學者對土族的民俗、宗教、語言等各方面的文化現象已經有不同程度的關注,並且取得了豐碩的成果,但從文化傳承與變遷的角度作深入細致的描述和系統研究的論文尚不多見。本書圍繞有關文化變遷的許多命題建構而成,每個命題都有其鮮明的特色,而貫穿全文的一個重要主題是變遷中的土族社區。土族究竟是一個怎樣的民族?土族人的行為方式遵循著什麼樣的原則?在百年的歷史長河中,他如何保持了自己民族的傳統文化特色而延續至今,與其他民族的文化相媲美?他的文化經

歷了怎樣的發展軌跡,有什麼特征和傾向,影響其文化傳承和變遷的因素有哪些?文化接觸和現代文化的傳播在土族文化變遷中扮演了怎樣的角色?本書將運用民族學、社會學、歷史學、民俗學等相關學科的方法,試圖對這些問題做出自己的解釋。 緒論 一、選題緣由與研究狀況 二、對相關概念的界定和說明 三、史料的運用與個案的選擇 第一章 村落的概況 第一節 村落的土地人口與內部格局 第二節 村落的歷史溯源與區劃沿革 第三節 村落的聚落類型與對外交往 第二章 土族物質文化的變化 第一節 生計方式的轉型 第二節 居住交通的變化 第三節 飲食文化的重構 第四節 服飾

文化的演變 第三章 土族語言文字的變化 第一節 土族語及文字的基本狀況 第二節 語言使用與語言態度 第三節 姓名習俗與語言文化 第四章 土族婚姻的變遷 第一節 婚姻形態的變遷 第二節 擇偶方面的變化 第三節 婚禮儀式的簡化 第四節 通婚圈的擴展 第五章 土族家庭的演變 第一節 家庭觀念的演變 第二節 家庭結構的變化 第三節 家庭關系的變動 第六章 土族喪葬的變遷 第一節 土族的喪葬類型與觀念 第二節 土族的喪葬過程與儀式 第七章 土族宗教信仰的變遷 第一節 土族宗教信仰的多元體系 第二節 土族的宗教行為與觀念 第三節 土族民間團體嘛呢

會 第四節 土族的二郎神信仰 結論 第八章 土族節日習俗與娛樂方式的變遷 第一節 歲時節日與時間設置 第二節 納頓節的狂歡精神 第三節 流逝的民間游戲 第九章 結語與前瞻 第一節 土族文化傳承與變遷的特點 第二節 土族文化傳承與變遷的影響因素 第三節 土族文化未來的發展走向 附錄 一、引用與參考文獻 二、在學期間科研成果 後記 蘭州大學走過了一百年的崢嶸歲月。蘭州大學西北少數民族研究中心成立也快十年了。在這樣的背景下,我們出版這套文庫,獻給哺育我們成長、關心我們工作的蘭州大學和蘭州大學的全體師生。 民族學在蘭州大學只

有十多年的歷史,與許多兄弟學科相比,他只是一個襁褓中的嬰兒,因此他曾被忽略過、輕視過,不過這個有極強活力的生命,終于還是在蘭州大學這塊沃土上堅強的成長起來,為自己爭得了生存和發展的空間。至今,蘭州大學的民族學已經是博士學科一級授權點,擁有五個二級博士點,同時是國家重點學科。作為民族學科的載體,教育部人文社科重點研究基地——蘭州大學西北少數民族研究中心,也成長壯大,成為在國內小有名氣的科學研究和培養高層次人才的新的研究型實體。 不到十年的歲月里,在中心的老師們辛勤耕耘下,僅由中心老師及他(她)們指導下寫出的民族學專著就達八十余部。現在擺在您面前精選出的這套文庫,就是這些年來,中心師生用

知識、智慧和汗水辛勤澆灌出的部分成果。當然,“精選”者,僅指從上述八十余部專著中精心選出者之謂,並非一定是精品。但是我們有信心,經過我們的扎實工作和潛心研究,不遠的將來,會有更多精品問世。 借本文庫出版之際,還想就當前我國民族學的發展,說一些心得和體會。 民族學(Ethnology)在20世紀初傳人我國學術界時,初譯為“人類學”、“民種學”。至20世紀20年代,蔡元培先生始將其譯為“民族學”。這一譯稱雖不完全符合希臘文的原意,也沒有緊扣該學科在西方的主要研究對象,但“民族學”這一譯稱,卻十分符合中國的實際。 中國古代雖無“民族”一詞,但中國古代用于表達民族共同體的

“族”一詞的含義,已具有“民族”這種人們共同體的基本特征和輪廓。中國古代的“族”,種類繁多,形態多樣,發育充分,作為人們的共同體,擁有鮮明的諸多共同因素。而且“民族學”作為一種學科傳人中國之時,正是中國民族問題和民族矛盾十分突出的時期,民族問題已成為涉及國家社會穩定、領土完整的大事。民族問題,從清末以來就與社會穩定、邊疆安全、抗擊外國入侵問題完全結合在了一起。因此這一澤名一出現,立即成為中國學術界普遍采用的名稱。 至今,我國的民族學與人類學(Anthropology)仍有密切關系,而且一些學者認為中國的民族學就是西方的文化人類學,但是,實際上由于中國的民族和民族問題與一些發達國家的“

民族”、民族問題和“族群”有很大的區別,因此中國民族學在研究中已經凝練出了自己獨特的研究對象、研究範圍和主導思想,也就是說,中國學術界,在運用從西方傳來的“民族學”的科學實踐活動中,密切與中國的民族實際相結合,逐步創建和成長出了中國化的民族學。民族學在中國流行百年的歷史,就是民族學中國化的過程。 民族學這門學問在中國,其基本學術概念就是“民族”,他就是研究民族這種共同體及其發展的一個學科,不研究民族,他在眾多的學科中就沒有地位,也就失去了他存在的價值。他的基本任務,是研究和揭示民族的產生、形成、發展和消亡的規律,他是一門科學;民族學的主要內容,是研究民族這種特殊人們共同體構成的諸要素

,揭示這些要素在民族共同體中的發展、變化、作用、相互聯系及其運行機制;民族學當然還要研究和揭示每個民族不同于其他民族的特質及其具體發展規律。中國的民族並非僅僅是文化群體,而是一個與政治密切相連,關系到社會、經濟、文化、歷史、心理及種族、生物等諸多因素的群體,研究他必然涉及眾多的學科,因此民族學又是一門綜合性、交叉性很強的學科。 民族學在中國學術界的發展,經歷了一個中國化的過程,中國民族學即有中國特色的民族學,就是這個過程的結果。中國民族學與國外民族學,有密切的聯系,中國民族學在研究內容、研究方法、研究目標、研究傳統、研究視角等方面,繼承和吸收了大量國外民族學的優良成果,同時,中國民族

學又有自己的特色。這個特色主要表現在下列五方面︰ 1.在指導思想方面,堅持以馬克思列寧主義為指導,放眼中國和世界民族、民族問題發展的現狀和趨勢,充分反映和吸收世界民族學發展的優秀思想和最新成果,促進中國和世界各民族的平等、和諧發展。 2.在內容方面,以中國民族學和民族問題為基本內容,構建符合中國和世界民族新發展的知識體系。 3.在方法方面,采用實證的、思辨的、比較的、綜合的多種方法,定性與定量結合,描述與分析綜合結合,田野與文獻結合,充分使用現代科學技術,促進民族學研究有更加廣闊的道路。 4.在視角方面,認為民族是一個包含了政治、經濟、社會、文化、歷史、

心理及種族、生物等各種因素的群體,是一個綜合的社會群體,全方位研究揭示民族的各個方面,是民族學的顯著特色。 5.在思想傳統方面,繼承中國古代對民族實體、民族關系、民族問題豐富而深邃的思想認識,吸取中國歷史上處理和對待多民族國家民族問題的經驗、政策和方法,使民族學在具有數千年多民族共處歷史以及積累了深厚傳統民族思想的中國,得到進一步的升華和發展。 具有這樣一些特色的中國民族學,既是當前廣大中國民族學者的研究實踐,也是多年來中國民族學界的主流願望。 本文庫的出版,就反映了蘭州大學西北少數民族研究中心.想在推動民族學中國化,創立有中國特色民族學方面做些工作的強烈願望。

歡迎各位專家學者批評指正。 楊建新 2009年4月

新冠肺炎期間防疫措施與個人資料保護之權衡—比較歐盟與我國個人資料保護法

為了解決人口普查姓名 的問題,作者曾冠傑 這樣論述:

本文係比較歐盟《一般資料保護規則》與我國《個人資料保護法》,在嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間之防疫措施,藉由比較法規範分析個人資料保護與防疫措施之平衡。透過歐盟與我國,於過去傳染病防治法制發展,進行文獻回顧,並以地理空間作為分界,針對兩區域內之個資保護法規範,進行探討與案例分析,再以2020年作為嚴重特殊傳染性肺炎疫情的分水嶺,進行過去與現在的比較與評析。藉由歐盟隱私權之發展,以研究個資保護之法規沿革,並著重於敏感性個人資料,以相關外洩事件進行案例研究,進而推展至嚴重特殊傳染性肺炎期間,各項防疫措施與《歐盟一般資料保護規則》之權衡;在我國方面,透過司法院大法官會議解釋及相關案例梳理個資保護之歷史

脈絡,從隱私權至資訊自主決定權的肯認,乃至於重視病患隱私權,亦透過敏感性個人資料的制定與相關案例進行分析。透過歐盟與我國針對傳染病防治的相關法制規範,梳理自嚴重特殊傳染性肺炎爆發以來與個人資料保護之相關案例,並進行論述及評析。借鏡歐盟之法規範,建議我國政府設立個資保護專責機關,同時輔導成立個資保護公司,並於法規明確規範資料控管者之責任以及明定特殊情事之敏感性個人資料蒐集、處理與利用之規定。

人口普查姓名的網路口碑排行榜

-

#1.常見問題 - 2021年人口普查

7.4 2021年人口普查的問卷中每位住戶成員都要填寫「姓名/稱號」,是否必須填寫香港身份證上的全名? 人口普查問卷中的「姓名/稱號」是指任何一個受訪者用以識別自己的 ... 於 www.census2021.gov.hk -

#2.2021年人口普查將訪問約300萬住戶的蘋果、安卓和微軟相關APP

2021年人口普查將訪問約300萬住戶的蘋果、安卓和微軟相關APP,在FACEBOOK和這樣回答 ... 人口普查姓名 ... 人口普查即日起進行涉300萬住戶統計處8月4日後上門訪問無交. 於 app.mediatagtw.com -

#3.湖南省第七次全国人口普查领导小组办公室关于充分应用电力大 ...

输入姓名、身份证号,提示验证通过,再次点击e普查,即可正常进入工具首页。注意一定要用普查员管理系统录入的姓名进行实名认证。 第五步信息确认. 进入该 ... 於 tjj.changde.gov.cn -

#4.十年一度的美國人口普查如何進行?裡頭又有哪些「動手腳」的 ...

不過,人口普查也不是完美無缺的。其中缺點包括下列五項(US Census Bureau, 2012):. 第一,人口變遷快速,問卷設計與調查方法需與時 ... 於 www.thenewslens.com -

#5.中國人口普查結果公布境內「台灣居民」近15.8萬人 - 自由時報

第7次人口普查於2020年11月1日舉行,普查內容涵蓋姓名、公民身分號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業、職業、遷移流動、婚姻生育、死亡、住房情況等 ... 於 news.ltn.com.tw -

#6.人口普查2021|7月18日起展開面談訪問!統計員幾時上門 ...

人口普查 2021懶人包|2021年人口普查將於7月18日起展開面談訪問階段,至8月4日 ... 該證明書上附有統計員的相片、並印有姓名及統計員身份證明書號碼。 於 www.businesstimes.com.hk -

#7.十年一次的全国人口普查来啦!网警告诉你需要注意点儿什么

这次普查主要调查人口的基本情况,包括姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房等情况。 为了 ... 於 www.liangqing.gov.cn -

#8.人口普查 - 華人百科

1953年以7月1日零時為人口調查的標準時間進行了第一次人口普查,調查項目包括本戶地址、姓名、性別、年齡、民族、與戶主關系等6項,在新中國歷史上第一次查清了中國 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#9.俄罗斯人口普查不用写名字美国严格保密 - 新闻

10月14日俄罗斯开始了第十次人口普查,上一次人口普查是在2002年。“好像这边挺注重保护个人隐私的,今年的人口普查都不需要填写姓名,看规定只要写上 ... 於 news.qq.com -

#10.對2021人口普查還有疑問?統計局數據分析員為你解答 - SBS

由於人口普查要收集填寫人的姓名和住址,讓民眾心中對於隱私泄露的擔憂難以消除。人口普查中提供的個人隱私如何得到保護? 人口普查數據對華人 ... 於 www.sbs.com.au -

#11.2020美國人口普查:您的10分鐘將決定社區未來的10年

美國人口普查局社區連絡專員Beland Huang解釋道:「每年高達6千7百50億 ... Huang分享道:「調查問卷中會涉及基本個人資料如姓名、是否為家庭的主要 ... 於 www.eastwestbank.com -

#12.《二〇二〇年全国姓名报告》发布 - 中国政府网

2021年2月8日 — 2018年以来,户政中心依托全国人口信息管理系统,对全国户籍人口(不含港澳台地区)的姓氏、名字和新生儿姓名用字等情况进行了统计分析。现将2020年度全国 ... 於 www.gov.cn -

#13.延後1個月中國5/11公布人口普查數據 - 奇摩新聞

第7次人口普查於2020年11月1日舉行,普查內容涵蓋姓名、公民身分號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業、職業、遷移流動、婚姻生育、死亡、住房情況等 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#14.中国开始第六次全国人口普查- BBC News 中文

普查 內容包括姓名、性別、年齡、民族、戶口登記狀況、受教育程度、職業、遷移流動、社會保障、婚姻、生育、死亡、住房等情況。 於 www.bbc.com -

#15.人口普查係咪可以亂填名 | LIHKG 討論區

哈啥哈哈 ... 衰婆死仔死女包類似係咁? ... 法例規定要填真名咩? ... 2021年人口普查的問卷中每位住戶成員都要填寫「姓名/稱號」,是否必須填寫香港身份證上 ... 於 lihkg.com -

#16.我国共进行过几次全国人口普查?都有什么特点?

普查内容包括本户地址、姓名、性别、年龄、民族、与户主关系共6个调查项目。这次普查具备了现代科学人口普查的基本特征。普查所获得的资料,就其完整性和 ... 於 tjj.beijing.gov.cn -

#17.行政院主計處研究報告普查母體建置採用資料庫處理之研究

行政院主計處現行辦理之基本國勢調查包含「人口及住宅普查」、「農林漁牧 ... 調查表上套印戶內人口之姓名、性別、出生年月日及身分證號後5 碼等個人資. 於 www.dgbas.gov.tw -

#18.第七次全国人口普查结果明日将出炉,能了解到哪些数据?

根据公告,第七次全国人口普查主要调查居民姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房等情况。 於 www.sohu.com -

#19.人口普查局啓動額外操作以確保準確的2020 年人口普查人數統計

所有人口普查員都有正式的政府徽章ID, 上面有他們的姓名、照片、美國商業部水印和到期日期。 人口普查局所執行的所有操作都遵循兩條重要原則: (1) 保護 ... 於 www.census.gov -

#20.明山头镇:扎实开展人口普查户主姓名底册录入工作 - 南县人民 ...

为高质量做好明山头镇第七次人口普查《户主姓名底册》信息录入工作,10月22日下午,明山头镇人普办组织召开工作培训活动,各村干部及相关业务人员五十余人参加本次活动 ... 於 www.nanxian.gov.cn -

#21.延後一個月中國終於要公布人口普查數據 - 蘋果日報

第7次人口普查於2020年11月1日舉行,普查內容涵蓋姓名、公民身分號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業、職業、遷移流動、婚姻生育、死亡、住房情況等 ... 於 tw.appledaily.com -

#22.人口普查必须本人在家吗?怎么填表? - 土流网

人口普查 主要填写姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房等情况。 这次普查内容更加具体,需要 ... 於 www.tuliu.com -

#23.西城區第七次全國人口普查開始正式入戶登記 - 新浪新聞

人民網北京11月3日電「第七次全國人口普查工作與往次不同的是,除登記姓名、受教育程度、遷移流動等內容外,將首次登記公民身份號碼,使普查數據更加準確。 於 news.sina.com.tw -

#24.2020 美國人口普查:只要5 分鐘,就能讓聯邦政府「看見臺灣」

美國人口普查的題目精簡(不囉嗦,10 題以內,比一般餐廳的餐後問卷還短)、介面友善(除了「姓名」、「人數」、「族裔」等不到三個問題需要打字, ... 於 crossing.cw.com.tw -

#25.2020年人口普查能改名字嗎- 生活妙招

2020年人口普查是不能够修改名字或出生年月的,如果戶口上面是錯誤的,建議你去有關組織進行修改。2020年人口普查能改名字嗎不能,人口普查時需要出示戶口和身份證, ... 於 www.laoziliao.net -

#26.姓名年齡錯了這次人口普查能改嗎? - 今天頭條

據悉,本次人口普查的內容包括:姓名、公民身份號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業、職業、遷移流動、婚姻生育、死亡、住房情況等。 於 twgreatdaily.com -

#27.中國11日公布人口普查數據較原時程晚1個月 - 中央社

第7次人口普查於2020年11月1日舉行,普查內容涵蓋姓名、公民身分號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業、職業、遷移流動、婚姻生育、死亡、住房情況等 ... 於 www.cna.com.tw -

#28.2008 年人口普查预查

如果您认为您或和您居住在一起的其他人未被纳入2008 年人口普查预查 ... 均未被纳入统计,则请首先填写此住宅或公寓的拥有人、购买人或租赁人之姓名。 於 www.reginfo.gov -

#29.第七次全国人口普查(2020年的中国人口调查)_搜狗百科

普查主要调查人口和住户的基本情况,包括姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业等内容。 第七次全国人口普查结果公布,全国人口共141178万人。 於 baike.sogou.com -

#30.全國人口普查 - 中文百科知識

按照近代人口普查的要求,制定了切實可行的普查方案,頒布了《全國人口普查辦法》共18條。以1953年6月30日24時為人口調查的標準時間。調查項目包括姓名、性別、年齡、民族 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#31.第七次全国人口普查方案(摘要)

普查 登记的主要内容包括:姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。 於 xxgk.beihai.gov.cn -

#32.【人口普查系列故事】該打哪個種族牌?人口普查身份認同問題 ...

無論您是否計劃透過網路、郵件或電話參與人口普查,您都必須回答一個 ... 您的後代或遠親可以透過搜尋您今年提供給人口普查的姓名來查閱您的資料。 於 www.usnewsexpress.com -

#33.人口普查Q&A - 新興區公所

答:我國的人口及住宅普查每隔十年辦理一次,主要蒐集各公務資料尚無法獲得的常住 ... 回報資料包括普查員姓名、該戶名冊編號及缺失內容說明(如整戶資料完全空白、人口 ... 於 hsingsin.kcg.gov.tw -

#34.中國下月開始第六次人口普查

人口普查 的摸底及宣傳工作已經在全國各地陸續開始,當局已僱用650萬名統計員普查方案規定,人口普查登記的主要內容包括:姓名、年齡、民族、戶口登記 ... 於 www.rfa.org -

#35.人口普查搞笑姓名,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

人口普查 搞笑姓名,大家都在找解答第1頁。 , 全國最搞笑的名字,不准笑! ... 爆笑人名全國第六次人口普查辦統計出全國最爆笑的人名:劉產、賴月京(還是個男的)、范 ... 於 igotojapan.com -

#36.人口普查- 自動資料採集和製表

從人口普查調查表單中快速自動採集數據,這些表單可靈活地自動捕獲所有人口統計數據,包括位址和姓名. 與OMR 表單相比,AVANTE 專利像素成像的更精確的自動數據採集技術。 於 www.avantetech.com -

#37.人口普查姓名底册怎么填写我是人口普查员我想

如何做好一个经济普查?要全面地了解一个国家、地区第二、第三产业的规模、结构和效益的发展程度必须通过五年一次的经济普查才能得知。经济普查要取得 ... 於 www.csa78.com -

#38.哪里能找到人口普查的姓名数据? - 知乎

哪里能找到人口普查的姓名数据? 之前看到有美国人用美国普查的数据做了英文人名生成库。 我也想用中国普查的姓名表建一个姓名库用于随机生成中文人名,但是在统计局 ... 於 www.zhihu.com -

#39.二 一年人口普查將於三月十五日展開

政府統計處將會動員約22 000名統計員以進行外勤工作。何永煊指出說︰「他們主要是高年級中學生。住戶會在統計處通知信獲通知到訪統計員的姓名。訪問時 ... 於 www.info.gov.hk -

#40.全国人口普查—中国搞笑姓名大全!无语!雷人!爆笑!

全国第六次人口普查正如火如荼地展开着,全国最无语、最搞笑、最雷人的名字也呼之欲出了。让我们看看中华民族的智慧,如何在这小小的姓名中淋漓尽致地发挥。 於 www.smwenxue.com -

#41.点名了!第七次全国人口普查正式开启现场登记 - 新华网

记者了解到,这次普查登记包括姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房等情况。 这次普查与第六 ... 於 www.xinhuanet.com -

#42.如何對2020 年人口普查作出回覆以及普查中會詢問什麼問題?

姓名 、年齡、出生日期和性別填寫每個人的姓名、年齡和出生日期。請注意,人口普查局僅. 提供男性和女性作為性別選擇。 與填寫表格者的關係. 有多種關係 ... 於 static1.squarespace.com -

#43.2020年人口普查會問哪些問題?

問卷表示,他們只會在「人口普查官方業務有需要時」才會聯絡。 第五題要求支付租金或擁有此住房者提供姓名,此人接下來將被稱為「成員1」。 於 newsforchinese.com -

#44.第七次全国人口普查结果即将出炉!我们都能了解到哪些数据?

根据公告,第七次全国人口普查主要调查居民姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房等情况。 於 www.xhby.net -

#45.2017人口普查寶寶名字排行榜,你家寶寶上榜沒? - 每日頭條

2017人口普查寶寶名字排行榜,你家寶寶上榜沒? ... 俗話說:一朝天子一朝臣,一代名字一代神。名字是傳神的,是一個人的象徵,名字其不好,影響運勢是小, ... 於 kknews.cc -

#46.Foreword - Census and Statistics Department

個別人士的姓名並沒有記錄在. 儲存人口普查結果的電腦檔案內。記錄. 在問卷上個別人士的姓名乃自願提供,. 因此所得的姓名一般都不完整(例如只. 於 www.statistics.gov.hk -

#47.第七次全國人口普查短表怎樣填寫該怎麼操作

普查 主要調查人口和住戶的基本情況,內容包括:姓名、公民身份證號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業、職業、遷移流動、婚姻生育、死亡、住房 ... 於 ppfocus.com -

#48.懶人包/人口普查四大重點一次看! 教你分辨「真假」普查員

請注意,如果表格上沒有居住者的資料,會再多問姓名、身份證字號後五碼等個資,普查員絕不會問到帳號密碼。如果受訪民眾有任何疑慮,可以上網查證,或致電 ... 於 www.ettoday.net -

#49.1861年英國人口普查

搜尋 · 名字 · 生日 · 居住地 · 關鍵詞 · 名字 · 生日 · 居住地 · 親屬. 於 www.myheritage.tw -

#50.南阳镇召开全国第七次人口普查户主姓名底册和短表登记业务 ...

为切实做好我镇第七次全国人口普查工作入户登记前的准备,提高人口普查员的业务能力,圆满完成普查区和普查小区登记任务。通过本次培训和现场演练, ... 於 www.qingxiu.gov.cn -

#51.華人人口普查- FamilySearch Wiki

1953年住戶人口普查. 研究用途:這些紀錄可用於識別男性和女性(後者通常被省略或未在家譜中命名)。出生日期可以從註冊時的年齡計算。家庭關係可以從家庭成員的姓名和 ... 於 www.familysearch.org -

#52.政府統計處: 常見問題

常見問題. 甲. 常見問題gq; 乙. 機構統計調查的問題es; 丙. 住戶統計調查的問題sr; 丁. 2021年人口普查的問題sr. 展開 摺合. 甲. 常見問題. gq details ... 於 www.censtatd.gov.hk -

#53.109年人口及住宅普查外國人口及其住宅調查作業方法 - 宜蘭縣 ...

樣本普查區範圍內,持有外僑居留證之外國人口及其住宅,但不包含下列 ... 六、普查項目. (一)人口部分. 1.姓名. 2.性別及出生年月日. 於 bgacst.e-land.gov.tw -

#54.人口普查倡導員訓練

美國人口普查局(U.S. Census Bureau) 怎樣使用蒐集的資料? ... 人口普查調查問卷會詢問姓名,以確保每名家庭成員僅被統計一次。姓名與調查問卷中的 ... 於 www.phila.gov -

#55.人口普查户主姓名底册怎么填写?

用企业微信的小程序来录入户主姓名底册,就是在采集小程序的摸底调查里面填写户主姓名底册表上的信息,审核上报就可以了,这里建议普查员在摸底入户的时填 ... 於 www.tdedb.com -

#56.全民参与度最高活动2021人口普查详解| 澳洲人 - 大纪元

代表住户填写表格的人应咨询住户中的每个人的意见,并在表格上准确表明他们的观点。 人口普查搜集哪些信息? 姓名、地址、基本人口统计数据(例如,年龄、 ... 於 www.epochtimes.com -

#57.關於人口普查

人口普查 是聯邦政府對美國的每位居民進行的一項統計。美國憲法規定,每10年進行一次 ... 人口普查也會詢問您的姓名、性別、年齡、生日、種族和人種。 於 sf.gov -

#58.人口普查2020可以乱写吗人口普查户主姓名底册怎么填写

2020人口普查是国家展开公开调查的一种模式,想要统计我国最真实的数据,建议大家不要乱写,会影响调查结果,人口普查工作内容大,还复杂繁琐,所以, ... 於 www.wenbf.com -

#59.統計局迴應人口普查"查房"是要收房產稅:系誤讀 - 天天要聞

根據國務院第七次全國人口普查領導小組辦公室發佈的公告,10月11日至12月10日期間,我國第七次全國人口普查正式開展入戶工作,主要內容涵蓋姓名、公民身份號碼、性別、 ... 於 www.bg3.co -

#60.中國年鑒網絡出版總庫

年鑒中文名: 第六次全國人口普查普查員手冊 年鑒英文名: THE SIXTH NATIONAL POPULATION CENSUS 年鑒年份: 2010. ISBN: 978-7-5037-6006-8 主編: 馮乃林主編 於 cnki.sris.com.tw -

#61.人口普查来了...我想要改名字...不知道应该怎么样才能改.. 本人 ...

人口普查 来了. ... 凡申请人申请办理变更姓名的,需将相关证明材料交到户口所在地派出所,由派出所调查核实 ... 6、收养关系解除后,恢复收养前使用的姓名或曾用名的; 於 zhidao.baidu.com -

#62.第六次全国人口普查表填写说明

填写文字的项目,包括姓名、民族、普查时点居住地、户口登记地、出生地、五年前常住地、行业和职业。姓名在现场登记时直接填写在汉字框内,从上至下每个方框填写一个 ... 於 www.stats.gov.cn -

#63.人口普查的保密性

回應人口普查,能幫助確保您的家人和社區獲得公平分配的撥款、服務和政治代表! 人口普查將僅問一些普通問題,如年齡、姓名、種族、民族以及家中各人情況等。2020 年度 ... 於 www.countusin2020.org -

#64.人口普查发现上百个罕见姓氏有人姓“哦” - 新闻

最近进行的全国人口普查发现,有些人的姓氏像大熊猫般珍稀,有的名字选用的是极为生僻的汉字或生造的字。国家语委有关负责人近日表示,公民姓名的确定 ... 於 news.sohu.com -

#65.2021人口抽樣調查正在進行看看抽樣調查和人口普查有哪些不同

調查的內容主要有:姓名、公民身份號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、遷移流動、工作、婚姻生育、死亡、住房情況等。調查標准時點是2021年11月1日零時 ... 於 finance.people.com.cn -

#66.国务院第六次全国人口普查领导小组第一次会议

普查 登记的主要内容包括:姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。 根据不同的普查对象和普查内容, ... 於 zjjcmspublic.oss-cn-hangzhou-zwynet-d01-a.internet.cloud.zj.gov.cn -

#67.2020年人口普查能改名字吗 - 趣丁网

2020年人口普查是不能够修改名字或出生年月的,如果户口上面是错误的,建议你去有关单位进行修改。那么,2020人口普查到底是调查什么的呢? 於 www.q2d.com -

#68.第七次全国人口普查方案 - 三明市统计局

普查 登记的主要内容包括:姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育. 程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。 根据不同的普查对象和普查内容, ... 於 tjj.sm.gov.cn -

#69.昨起人口普查倡疫下網上及電話答問卷- 20210624 - 港聞 - 明報

【明報專訊】政府統計處昨起至8月4日進行2021年人口普查,全港約300萬住戶會陸續收到紫色信封通知信,九成住戶要填短問卷,一成住戶要填長問卷, ... 於 news.mingpao.com -

#70.记得履行国民责任哦!一分钟看完如何上网填写人口普查问卷 ...

如何完成线上人口普查问卷. 要是您成功收到邀请码,请前往e-CENSUS网站完成注册程序。 填好姓名、e-mail、电话号码、邀请码之后,点击Daftar注册。 於 www.8fm.audio -

#71.統計局呼籲市民網上填報人口普查問卷

2021人口普查- 開通網上填報篇(更新版). 因應新型冠狀病毒疫情最新發展,統計暨普查局調整2021人口普查的資料收集安排,全面推行線上資料收集。 於 www.gov.mo -

#72.延後1個月中國5/11公布人口普查數據 - 經濟日報

第7次人口普查於2020年11月1日舉行,普查內容涵蓋姓名、公民身分號碼、性別、年齡、民族、受教育程度、行業、職業、遷移流動、婚姻生育、死亡、住房情況等 ... 於 money.udn.com -

#73.99年人口普查表

99年人口及住宅普查外交部專案調查 ... 普查職務, 姓名, 原服務單位, 職等職稱, 聯絡電話, 備註 ... 99年人口及住宅普查行政院國軍退除役官兵輔導委員會專案調查. 於 www.stat.gov.tw -

#74.2021年香港人口普查- 维基百科,自由的百科全书

2021年香港人口普查是由香港特別行政區政府統計處負責,並已於2021年6月23日至8月4日期間進行,為期43天。是次人口普查是由行政長官會同行政會議根據《普查及統計 ... 於 zh.wikipedia.org -

#75.Technical Report 2016年中期人口統計:技術報告

人口普查 /中期人口統計採用紙問卷作 ... 最重要的是,人口普查和中期人口統計. 的結果,是人口統計系統中編製人口估 ... 搜集資料時會詢問受訪者的姓名/用以. 於 www.bycensus2016.gov.hk -

#76.2020年第七次全国人口普查姓氏排名 - 新华字典

看看你的姓氏排第几呢? 相关资料. 出自古文的好名字一览 · 中国有哪些稀有姓氏 · 吉祥 ... 於 xh.5156edu.com -

#77.廣場17樓統計暨普查局出席頒獎 - Facebook

2021人口普查】“合作住戶大抽獎”結果出爐✨ 十年一次的人口普查已經圓滿結束喇 。 ... 日下午3時正攜同得獎通知信、身份證明文件及載有單位地址及領獎人姓名的文件( ... 於 www.facebook.com -

#78.人口普查其實很政治:當國家清點每一個人,透明與隱私間的對撞

Facebook之所以宛如普查,在於它所蒐集的資訊。首度註冊時,網站要求用戶提供姓名、生日和性別等資訊。(無庸置疑,有些人會編造假資料,就像 ... 於 www.twreporter.org -

#79.全國 - 中華民國內政部戶政司全球資訊網

姓、改名、更改姓名等業務外,為瞭解姓氏與名字的演變發展、分布情況,自民國94 ... 的現象是否改變,增加姓氏人口逾半數村里統計,觀察村里區域大姓人口分布情形,. 於 www.ris.gov.tw -

#80.人口普查全港都要參與一文看清八大注意事項拒絕回答屬違法

A.統計員佩戴2021年人口普查襟章,攜有2021年人口普查徽號的紅色文件袋,並帶備由統計處簽發的統計員身份證明書,印有統計員的姓名及編號。 於 www.hk01.com -

#81.人口普查 - MBA智库百科

人口普查 工作包括對人口普查資料的搜集、數據彙總、資料評價、分析研究、編輯出版等全部過程 ... 普查項目有:與戶主關係、姓名、性別、年齡、民族,以及本住址等6項。 於 wiki.mbalib.com -

#82.人口統計/人口普查項目有哪些? - 實用查詢

有關人口基本狀況的項目包括姓名、與戶主關係、性別、年齡、民族和戶別(家庭戶、集體戶)、地址、本戶普查登記人數、本戶出生、死亡人數。這些項目是人口普查的基本項目, ... 於 tw.18dao.net -

#83.全國第七次人口普查第一天結束,原來新中國成立以前變化這麼大

全國人口登記計算的標準時間為1964年6月30日24時。普查項目除了保留第一次普查的六個項目「姓名、性別、年齡、民族與戶主關係、本戶住地」外,新增了文化 ... 於 read01.com -

#84.数名议员拒绝填报人口普查姓名以示抗议

澳大利亚大约有2400万人预计将在今晚填写2016年度的人口普查表。 於 www.acnw.com.au -

#85.山东省统计局下载中心人口普查方案草稿

普查 登记的主要内容包括:姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。 根据不同的普查对象 ... 於 tjj.shandong.gov.cn -

#86.怒江州第六次全国人口普查办公室做好人口普查数据公报发布和 ...

杨俊义还就人口普查户主姓名底册录入和普查小区建筑物数字化、普查资料管理及总结表彰等后续工作提出了具体要求。最后,他强调,做好当前普查公报发布 ... 於 www.nujiang.gov.cn -

#87.2020 人口普查没提供真实姓名有关系吗?

后来她让我确认的时候我说我一开始不知道你是人口调查的,所以我说我能不能名字改成自己的真实姓名,然后她说不能够进行修改。请问大家这种情况会有 ... 於 www.1point3acres.com -

#88.試用資料庫:CNKI人口普查資料庫 - 我要訂閱臺灣大學電子報

資料庫包含原版全文和Excel數據兩種形式,出版中國政府統計部門歷次人口普查資料,目前共計92種,216冊。內容包括姓名、性別、年齡、民族、戶口登記 ... 於 epaper.ntu.edu.tw -

#89.上饶市完成人口普查户主姓名底册信息录入与上报工作 - 鄱阳县 ...

按照全省第六次人口普查户主姓名底册信息录入的工作进度安排,上饶市人普办认真部署,积极组织,加强指导,克服重重困难,圆满完成了我市第六次人口普查户主姓名底册 ... 於 www.poyang.gov.cn -

#90.2020年人口普查能改名字吗 - 一库百科

2020年人口普查是不能够修改名字或出生年月的,如果户口上面是错误的,建议你去有关单位进行修改。那么,2020人口普查到底是调查什么的呢? 於 www.01ku.cn -

#91.忧人口普查泄露隐私澳洲华裔议员拒填写姓名 - 中国侨网

据澳洲《新快报》报道,8月9日,澳洲独立参议员谢诺峰宣称鉴于对隐私的严重忧虑,他在人口普查时不会填写自己的名字。 於 www.chinaqw.com -

#92.普查员来敲你家门了吗?来看人口普查到底查什么、怎么查

姓名 、年龄、性别、学历、身份证号码……向娟手里的文件板上,夹着一摞A4纸大小的第七次全国人口普查表。如果普查员也来到你家,你需要填写的很可能也是 ... 於 sichuan.scol.com.cn -

#93.全国人口普查—中国搞笑姓名大全!爆笑!|时尚八卦 - 15路驿站

全国第六次人口普查正如火如荼地展开着,全国最无语、最搞笑、最雷人的名字也呼之欲出了。让我们看看中华民族的智慧,如何在这小小的姓名中淋漓尽致地 ... 於 www.15lu.com -

#94.你知道越南人大部分都姓阮? - 巨匠旅遊

根據2010年的人口普查,約有0.8%的美國人擁有。 在台灣,最多人口的姓氏是陳。根據2018年內政部戶政司的《全國姓名統計》,11.15%的人姓陳。 在越南,最受歡迎的名字 ... 於 www.artisan.com.tw -

#95.一种使用个人姓名和加拿大人口普查位置来预测种族的机器学习 ...

背景技术加拿大是一个种族多元化的国家,但是在许多大型数据库中缺乏种族信息阻碍了有效的人口研究和干预。使用机器学习进行自动种族分类已显示出解决这一数据缺口的 ... 於 www.x-mol.com