京都大學台灣招生的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦南伸坊寫的 我的插畫史(中文繁體版分冊裝幀書盒珍藏版) 和沼田和也的 當牧師精神崩潰了:心理受創時,這樣找到救贖之道都 可以從中找到所需的評價。

另外網站師資陣容- 國立高雄科技大學管理學院高階主管經營管理碩士 ...也說明:德國布朗施維克工業大學運輸博士. 綠色運輸與配送、車流理論 ... 陳珍珍. 日本京都大學經濟博士. 企業管理、人力資源管理、日本企業 ... 台灣大學農業經濟博士.

這兩本書分別來自臉譜 和究竟所出版 。

元培醫事科技大學 茶陶文創碩士學位學程 張盈盈、張宜煌所指導 連瑜芳的 南投名間松柏嶺茶街之體驗行銷研究 (2021),提出京都大學台灣招生關鍵因素是什麼,來自於松柏嶺、SWOT、行動研究、體驗行銷。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 康旻杰所指導 許達毓的 由上而下與由下而上之間的社區中介機制──臺北市社區營造平台與東京品川宿協議會的案例研究 (2019),提出因為有 社區營造、中介組織、由上而下、由下而上、區公所的重點而找出了 京都大學台灣招生的解答。

最後網站Economics | 京都大学| 日本的留學信息JPSS則補充:... 網站裡有刊載著現有大約招收外國留學生的1300個學校的大學學部、大學院、短期大學、專門學校的招生訊息。 ... 京都大学 | Kyoto University.

我的插畫史(中文繁體版分冊裝幀書盒珍藏版)

為了解決京都大學台灣招生 的問題,作者南伸坊 這樣論述:

日本漫畫史上重要人物 見證一九六〇~八〇年代日本插畫的輝煌歲月 1960~80年代是插畫最光芒四射的時代。和田誠等人發表嶄新獨特的繪畫作品,插畫不再只是補足文章的配角,而是成為流行藝術,廣受矚目。南伸坊從十多歲開始便立志成為設計師,致力學習,並親身體驗到插畫的歷史變化。年屆七十之後,他決定「寫下自己當時親眼目睹的盛況」。「插畫家滿懷雄心壯志,打算繪製出與眾不同、精采絕倫的作品……」日經新聞報導(2019/7/6 ) ▋本書特色 ●書中蒐錄作者南伸坊親筆繪製六○~八○年代雜誌封面、插畫作品等百餘幅珍貴圖片。 ●獲作者授權認可,中文繁體版採特殊結構分五冊裝幀設計,呈現漫畫月刊形式的獨特閱

讀感。 ●隨書附贈用日本レンゴー株式会社ニューダイヤ(古再生紙)製作的書盒,方便讀者珍藏。 ●五冊封面、內頁紙張全採日本北越コーポレーション株式会社紀州色上質,以全彩印製,凸顯時代氛圍。 ●封面文字延伸書中內容,以「拙巧」手法設計,並採大量燙金加工處理,再現年代風味。 愛漫畫、迷相撲電影,小六立志當設計師 神田街、銀座畫廊、水木茂、和田誠、澀澤龍彥美術啟蒙 南伸坊從小對設計周邊事務感興趣,迷相撲也愛漫畫,國二時讀到水木茂的《河童三平》驚為天人,在雜誌上看到和田誠的PEACE廣告,便立志成為「繪製廣告插畫的人」,沒想到青春期偶遇的漫畫家與插畫家,對自己的未來產生深遠影響。原本崇拜黑澤明,但觀賞《

不良少年》後認為羽仁進更厲害,因為他和水木茂賦予電影及漫畫全新的面貌。 課業落後卻人緣極佳的南伸坊,高中聯考和候補招生都落榜,最後進入文京高中的定時制部門,隔年日校轉學考仍失敗,經一年努力,終於吊車尾擠進都立工藝高中。為了逃脫枯燥的課堂,經常和同學流連神田古書街,透過《平面設計》、《IDEA》、《DESIGN》、《藝術新潮》、《美術手帖》等雜誌,熟識當代設計師及美術相關知識和技法;經由澀澤龍彥在《水繪》專欄的引介,愛上雷內.馬格利特、巴爾蒂斯、頌能斯坦、畢卡索、德爾沃等畫家,並不時出入銀座畫廊,與同學較量鑑賞力。當時以普普風格繪製龜倉雄策奧運海報的橫尾忠則,是他們最初爭辯不休的對象,從那時起,

他感受到橫尾的魅力。 《話之特集》、《GARO》見識雜誌不思議魅力 1966諧仿元年,開啟編輯、寫作、成為插畫家之路 1964年,傳奇次文化漫畫月刊《GARO》問世,讓他和水木茂重逢,同時一頭栽入將劇作術、新畫、插畫、當代美術融入漫畫的柘植義春世界。1966年,和田誠擔任藝術總監、設計主編的《話之特集》創刊,獨樹一幟的編排風格、大師及新秀的創意展演,令他心嚮往之。當時和田誠的〈殺人手帖〉颳起全日諧仿旋風,赤塚不二夫的漫畫、柘植義春的《螺旋式》、水木茂的《五日圓硬幣》等多部諧仿作品,以及次文化雜誌《驚奇屋》創刊號、讀者積極參與投稿的風氣都源自於此;他受到刺激,也模仿景仰的一格漫畫家久里洋二、長

新太、井上洋介等的筆觸畫風,繪製漫畫。成為日本插畫界主導者的和田誠及其一手打造的《話之特集》,挖掘培養無數漫畫插畫家,大大左右日本雜誌的發展,也開啟南伸坊日後編輯、寫作、成為插畫家之路。 升學考試一路挫敗,木村恆久、埴谷雄高、赤瀨川原平、土方巽、 唐十郎、巖谷國士、松澤宥……美學校習藝場,接受知識與技藝的洗禮 為了報考藝術大學,南伸坊在御茶之水美術大學補習兩年,不幸連續三年都名落孫山,只好到無須考試,由現代思潮社創設的美學校就讀。不以正統課程為主的習藝場,邀請澀澤龍彥、瀧口修造、種村季宏、埴谷雄高、土方巽、唐十郎、巖谷國士、松澤宥等知名藝術家與設計師傳道授業。他在那裡遇到生命中的兩位貴人:木

村恆久和赤瀨川原平,木村老師以全新角度挖掘驚奇事務的「遇見的才能」與深刻思考,讓他受用無窮,還引領他來到李維史陀、鶴見俊輔、馬素.麥克魯漢、華特.班雅明、尚.布希亞的座下;從赤瀨川老師身上他徹底領悟「前衛藝術是惡作劇之王」,而且加入老師倡議的「路上觀察學會」。標榜一口氣吸收大師畢生精華的美學校,為屢遭體制拒絕的南伸坊打開另一扇美學之窗。 進入青林堂、登上《GARO》總編輯,結識柘植義春、勝又進、川崎行雄、林靜一、鈴木翁二、花輪和一、 高信太郎、安部慎一、渡邊和博、安西水丸、湯村輝彥、鴨澤祐仁、澤田俊樹、渡邊仁志……寫下日本漫畫插畫璀璨一頁 1972年,正值失業之際,南伸坊意外被青林堂社長長井

勝一延攬,擔任《GARO》編輯,該雜誌以刊登另類和前衛漫畫受到矚目,被視為新銳漫畫家的搖籃,對日本漫畫產業及社會有相當的影響力。七年間,長井先生「尊敬創作趣味故事之人」的精神,讓他結識名盛一時的大師或深具潛力的年輕創作者,如水木茂、瀧田佑、柘植義春、勝又進、川崎行雄、林靜一、鈴木翁二、花輪和一、高信太郎、安部慎一、渡邊和博、安西水丸、湯村輝彥、系井重里、鴨澤祐仁、田村茂、澤田俊樹、渡邊仁志等,無論刊登各種實驗漫畫,抑或引進新領域插畫,既為《GARO》寫下精采的歷史,也向啟蒙者和田誠致敬。1980年卸下總編輯職務,展開自由工作者生涯,以「插畫作家」自我定位。 本書是南伸坊的半自傳,有他體制外的藝

術養成之路,有他和漫畫插畫的結緣激盪,有他與當代漫畫插畫設計師們的交手互動,有他回望日本漫畫插畫發展的深刻解析;他看似不斷地走偏道,卻以最短距離成就今天的自己,見證一九六〇~八〇年代日本插畫史最輝煌的時期

南投名間松柏嶺茶街之體驗行銷研究

為了解決京都大學台灣招生 的問題,作者連瑜芳 這樣論述:

松柏嶺茶街位於香火鼎盛的廟宇-受天宮周邊,逢年過節的朝拜人潮絡繹不絕,曾屬於台灣傳統茶街中繁榮興盛地區之一,為松柏嶺商家帶來繁榮與無限商機。本研究目的主要在探討松柏嶺茶街商家現況與興衰之因素,以SWOT為分析架構提出策略,再以行動研究結合南投松柏嶺地區在地茶產業與受天宮周邊來規劃旅遊行程,讓這條年近百歲的茶街繼續保留與傳承,再創生機。如何讓當地的旅遊發展不只是每年數週的朝聖旅遊,而是擁有結合當地原有的社區產業帶動觀光發展的潛能。首先以訪談法了解松柏嶺茶街商家現況與興衰之因素,並以SWOT為分析架構提出策略,依據策略結果的設計遊程規劃並執行,之後採用行動研究法進行適度的反饋與修正,透過擬訂方案

、實施、反思、修正的循環過程進行本研究。 研究結果發現茶街的轉型可藉由地方歷史文化的導入,改變傳統茶行的守舊觀念,再以旅遊活動體驗具地方特色產品,創造地方高附加價值的經濟體,來促進地方產業經濟發展,達到文化觀光的目的。在旅遊行程中加入體驗式活動,例如:互動遊戲、桌遊、歷史導讀等,讓遊客體驗在地生活,加深身體記憶與回憶的連結。 本研究建議政府能盤點名間鄉的人文地產景資源,進行資源整合;舉辦文化觀光的課程,並培養導覽解說人員;邀請文史學者,創作具名間鄉地區文化特色的導覽故事,以深化完整的茶文化體驗活動。對於茶街商家部分,則建議以文創設計、觀光旅遊、開發茶相關產品等,增進松柏嶺茶街的知名

度及商家產品趣味性;成立茶街組織,規劃分析各茶行與商家之特色,做出市場區隔性,讓商家擁有自己的特色商品或獨樹一格的風格,提升經濟效益,繁榮地方發展。關鍵詞:松柏嶺、SWOT、行動研究、體驗行銷

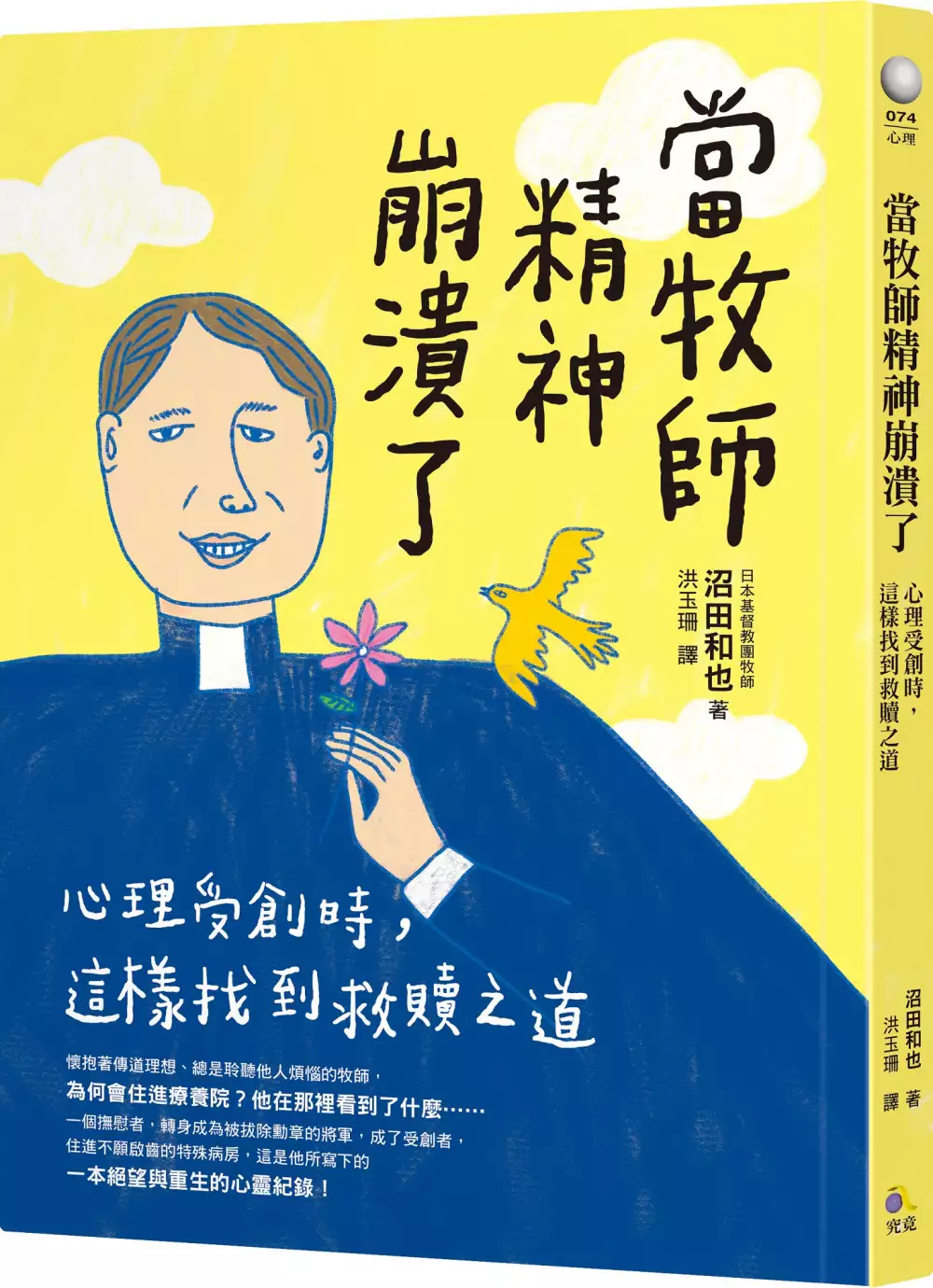

當牧師精神崩潰了:心理受創時,這樣找到救贖之道

為了解決京都大學台灣招生 的問題,作者沼田和也 這樣論述:

★懷抱著傳道理想、總是聆聽他人煩惱的牧師,從一個撫慰者轉身成為受創者,住進不願啟齒的特殊病房,這是他所寫下的一本絕望與重生的心靈紀錄! ★每個人都有孤單、脆弱的時候,當你感到無助、崩潰時,這本書可以是一把解開心結的鑰匙,幫助你我找到安定心緒的力量。 ★讀者一致好評――「有一點悲傷、卻很溫暖!」「一個掙扎靈魂的真實紀錄,讀來感慨萬千,卻是一本在我人生留下深刻印記的書。」「在我不斷追尋和提問『我為何生存於世?』的當頭,這是一本觸動我心的好書。」 普通是什麼?理所當然是什麼? 那些我們以為的病,有時不過只是遇上了定義的分歧! 當一位傳道授業、信徒心

靈仰仗的牧師,被診斷有危險而住進療養院, 他遇見了: 不懂為什麼不可以用鐵槌打人的少年、 無法停止自殘的少年、 像隻鯨頭鸛蹲在洗手臺上靜止不動的大叔、 住院超過50年的老頭、 因為太吵而被施打鎮靜劑的青年…… 這兒依然是個「普通的」社會,住院的人們既不是怪物,也不是異常人士,只不過是一群「普通的」人。只是,他們和商業社會及學歷至上的社會不太合拍罷了。住院生活不僅讓牧師重新認清了自我,也讓他明白「普通」無處不在。 在我們認為社會就是這樣理所當然地運轉時,有些人並無法這樣理所當然地活著。 他們之中,有些人並不知道什麼叫「社會的理所當然」,也有些人,是因為社

會的理所當然,才導致他們的理所當然遭到剝奪。這本書充滿著對自我和社會的省思。

由上而下與由下而上之間的社區中介機制──臺北市社區營造平台與東京品川宿協議會的案例研究

為了解決京都大學台灣招生 的問題,作者許達毓 這樣論述:

台北市的社區營造過程在發展脈絡上不同於台灣之中央政府,自成立初期開始就與空間議題緊密相關,並因此衍生出多種機制,如任命社區規畫師、培養青年規畫師以及創設社區營造中心等。雖然台北市的經驗被認為是台灣社區發展的先驅案例,但由於在各行政區層面上欠缺有力的中介組織及平台,協調由上而下以及由下而上的雙向需求,因此發展依然有所侷限。而原先設立各行政區區公所(現改為行政中心)之目的,為試圖在由上而下的大尺度都市計畫落實到區域層級時,亦能對於由下而上的鄰里居民反饋做出協調,進而構想各行政區之計畫願景,收納由下而上的意見,落實參與式規劃,然而實際上各區區公所主要著重在民政相關庶務之處理,而非空間規劃以及社區營

造。因此,即便在各行政區劃分下指定鄰里單元做為發展的基層組織,但欠缺各行政區層級的對話窗口情況下,社區營造發展機制與基層社區存有斷層,無法將草根民意由下而上的反映至上級主管機關。即便在後來發展以全市為服務範圍的社區營造中心,嘗試作為基層社區與政府部門的中介平台,但由於其跨區之發展策略以及僅為委任案的身分位階難以在政策層級上有所建樹,而原先社區層級的計畫構想也隨之停擺。相較之下,東京品川宿地區まちづくり協議會本身是眾多地緣組織的集合團體,負責協調由下而上的意見彙整,更進一步地制定社區發展計畫,甚至對於空間營造、景觀相關領域亦有涉略。雖然非所屬於政府部門,但卻因此在發展活動時擁有更大的彈性及靈活度

,令協議會在議題發展上多方涉獵。而其中一股動能匯聚到景觀層面上,透過「景觀法」的援用,品川宿協議會與品川區役所將原先地緣居民所生產的計畫書化為景觀願景計畫,是為一由下而上的計畫推行管道,協議會也成為公部門與民間的中介平台。且由於是由民間個人發起而創制,草根性質較強,在發展上也不純然仰賴公部門的補助,因此具備較高自主性,一定程度上與台北市所發展的相關委任計畫案形成強烈對比,也反映了社造中心在發展上的不足。本研究藉由透過兩地兩案例的文獻爬梳以及相關人物訪談,分析了台北市的相關社區營造計畫中具平台性質的計畫及嘗試,以及品川宿協議會的相關發展歷程以及關鍵轉折。作為研究結果,可以發現到在台北的案例當中,

雖然欠缺中介組織的實體授權及整體的機制保障發展,卻仍在社造中心、社區規畫師或是Open Green等各計畫的縫隙中發展出彈性且充滿動能的操作模式,然而缺乏相關條例的保障以及穩健的資源提供,令台北市的社區營造發展在計畫層級的發展上難以突破。相對的,品川宿協議會僅透過彈性的要綱認定而具備獨立、自主性,更藉由相關條例的援用,發展相關計畫,確實地落實了由下而上的發展方向。藉由對於兩地兩機制的案例研究以及相互參考照,本研究分析了台北市以及東京品川宿在發展社區營造以及相關計畫時,所考量的因素以及相應的操作方法,期能在未來相關機制的創制時,作為參考、借鑑。

京都大學台灣招生的網路口碑排行榜

-

#1.考官内推】京都大学中医学院【Q微同号∶5335014】留学保证 ...

目前搜尋條件: 繁體中文杜克大学ed 录取【微∶5335014】招生官内推稀缺名额:考官内推】京都大学中医学院【Q微同号∶5335014】留学保证录取:安全保障】c4cby2dv7. 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#2.京都大學排名在PTT/mobile01評價與討論 - 殯葬禮儀資訊集合站

在京都大學台灣招生這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者king13723也提到我是國立中興大學農藝系畢業後來考上浙江大學茶學研究所的茶哥茶葉專長(兩岸製茶師+審評師) ... 於 funeralservice.reviewiki.com -

#3.師資陣容- 國立高雄科技大學管理學院高階主管經營管理碩士 ...

德國布朗施維克工業大學運輸博士. 綠色運輸與配送、車流理論 ... 陳珍珍. 日本京都大學經濟博士. 企業管理、人力資源管理、日本企業 ... 台灣大學農業經濟博士. 於 www.emba.nkfust.edu.tw -

#4.Economics | 京都大学| 日本的留學信息JPSS

... 網站裡有刊載著現有大約招收外國留學生的1300個學校的大學學部、大學院、短期大學、專門學校的招生訊息。 ... 京都大学 | Kyoto University. 於 www.jpss.jp -

#5.文教- 台北駐大阪經濟文化辦事處Taipei Economic and Cultural ...

駐大阪辦事處張永賢副處長出席「2022廣島縣尾道市日本台灣小學校聯合作品展」活動 ... 京都大學「CiRA基金會」研究學者塚原正義及吉田信介來處拜會 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#6.京都大學台灣人的評價費用和推薦,DCARD、FACEBOOK ...

京都大學台灣 人的評價費用和推薦,在DCARD、FACEBOOK、EDU.TW、PTT.CC、YOUTUBE和這樣回答,找京都大學台灣人在在DCARD、FACEBOOK、EDU.TW、PTT. 於 edu.mediatagtw.com -

#7.社團法人台灣評鑑協會

京都大學 設置「高等教育研究與發展促進中心」統轄IR相關業務,並於2015年4月成立IR推動專責單位,其下分設「IR推動室」及「教學IR推動室」,分別處理校務營運、教學品 ... 於 tirc.twaea.org.tw -

#8.劉奕宏副教授- 系所成員- 國立中央大學化材系

電話:34216 信箱:[email protected] 研究室:工程一館E239 實驗室:電化學與能源材料實驗室E234 學歷: 京都大學化工博士(2012) 國立台灣大學化工碩士/學士(2005/2003) 於 www.cme.ncu.edu.tw -

#9.京都大學校長松本紘與成大校長賴明詔相見歡 - 成功大學

日本京都大學校長松本紘教授18日蒞臨成功大學訪問,上午11時與成大校長 ... 賴明詔校長表示,成大與京都大學在日本與台灣的地理位置及學術成就非常 ... 於 web.ncku.edu.tw -

#10.楊名豪助理教授 - 海洋政策碩士學位學程

國立臺灣大學(政治系)政治學士、(歷史系)文學士. 經歷. 日本京都大學法學研究科特定助教. 日本星城大学兼任講師. 國立臺灣大學中國研究中心研究助理. 日本台灣交流 ... 於 gpop.ntou.edu.tw -

#11.2019-2020國外大學資訊彙整

詳細招生日期或相關條件規定請以該大學官網公告為主。 中山女高輔導室. Page 2. 京都大學. 日. 於 www.csghs.tp.edu.tw -

#12.日本高等教育機構的學期及結業日

日本的大學‧短期大學‧研究所等高等教育機構一般是4 月入學至隔年的3 月學年結束 ... 特別是私立大學、短期大學、研究所都因各學校不同,招生簡章的日期也會有所不同, ... 於 www.biduying.com.tw -

#13.【海外碩士現場】京都大學歷史碩班面面觀:讀書會風氣旺盛 ...

我正就讀於京都大學現代史學系碩士班,也曾短暫就讀台灣的歷史學研究所。 ... 與臺灣的歷史學系並未限制學生研究主題不同,京大各系則是獨立招生,每 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#14.國內高中生海外唸大學人數逐年增加 - 光聯國際文化

全球各大學近年積極到海外招生搶人才,吸引不少國內的優秀高中生前往國外或對岸念大學,讓國內頂尖大學感受招生危機,台灣大學校長管中閔開台大先例,3月20日晚上帶隊 ... 於 www.klic.com.tw -

#15.學費多少如何選校留學日本你了解多少 - 教育

根據經費來源,日本大學分為國立、公立、私立3類。國立大學排名較高,資金充足,如東京大學、京都大學、東京工業大學等,公立大學如橫濱市立大學、 ... 於 edu.people.com.cn -

#16.致希望留學京都大學的各位

不同學生身分入學制度介紹 · 中國大陸、香港、台灣的大學畢業生的入學指南 · 學費・學費減免・生活費 · 獎學金制度 · 留學重要日程表. 於 www.kyoto-u.ac.jp -

#17.真理大學科系排名

近年少子化現象對台灣教育產業衝擊越來越明顯,從前兩個月(105年10月20日)曾報導過50所將因少子化而面臨倒閉的大學排行榜,就能看出端倪,至今教育部統計106年大學招生 ... 於 oqb.naszakultura.eu -

#18.京都大學研究生入學申請條件 - 多學網

日本京都大學本科入學條件,京都大學研究生入學申請條件,1樓so宅女格調 ... 關於京大的招生要求,建議上京大的**參閱京大的招生簡章,會有詳細答覆。 於 www.knowmore.cc -

#19.我17大學榮登亞洲百大去年僅7所「展現台灣教育實力」(蘋果 ...

台灣 前五名是台大、清華、交大、中山、成大。 今年是《泰晤士高等教育專刊》(Times Higher Education)首度發表亞洲百大大學報告,是根據教學水準、學術研究、國際展望等 ... 於 www.nsysu.edu.tw -

#20.積極招收台灣留學生的大學(學部) 設置學科及招生資訊一覽表

京都大學 http://www.kyoto-u.ac.jp/ja. 經濟學部. ○ ○ ○. ○. ○ 2017/1/4~1/10 ... 積極招收台灣留學生的大學(學部)設置學科及招生資訊一覽表 ... 於 www.acd.com.tw -

#21.教務處 - 萬能科技大學

公告主旨, 2021台灣國際創新生物醫學峰會 ... Minato(日本京都大學校長);以及中央研究院院士Pan-Chyr Yang(楊泮池)與Mien-Chie Hung(洪明奇,主辦人) ... 於 administration.vnu.edu.tw -

#22.台灣史小事典 - 第 1922 頁 - Google 圖書結果

1922 大正11年 12.16杜聰明取得京都帝國大學醫學博士學位,成為台灣人第1位博 0130「台灣議會期成同盟會」成立 ... 月畢業的第1屆學生,馬上銜接台北帝國大學創校招生。 於 books.google.com.tw -

#23.想要留學日本京都大學,需要具備哪些條件? - GetIt01

本科生不清楚,說說院生:日本公立大學大多有一個研究生階段,相當於入學前的進修生,京大有一個煩人的AAO,就是你準備好你的所有個人材料, ... 於 www.getit01.com -

#24.教育行政實務與應用(第四版) - 第 109 頁 - Google 圖書結果

基本上,日本整體公私立大學之招生數,早已大於所有申請入學者的需求,但其升學競爭依舊激烈。投考多次希望能進入東京、京都等明星大學者不乏其人。台灣擴張高等教育, ... 於 books.google.com.tw -

#25.田纳西联合大学博士生本科【Q微∶5335014】招生官内推稀缺 ...

你想找的網路人氣推薦田纳西联合大学博士生本科【Q微∶5335014】招生官内推稀缺名额:绝对安全】西安交通大学京都大学【微信∶5335014】招生官内推稀缺名额:安全包 ... 於 shopee.tw -

#26.致希望留學京都大學的各位 - 蘋果健康咬一口

留學重要日程表·不同學生身分入學制度介紹·中國大陸、香港、台灣的大學畢業生的入學 ... 博士班)學生的身分進入京都大學就讀者,向志願系所提出申請前,需向招生服務 ... 於 1applehealth.com -

#27.攜手諾貝爾醫學獎得主,台日共同合作解決幹細胞製備技術

繼前年與京都大學諾貝爾醫學獎山中伸彌教授(Prof. Shinya Yamanaka)成立的iPS細胞研究所CiRA(Center for iPS Cell Research Application)簽訂合作 ... 於 www.nycu.edu.tw -

#28.找京都大學台灣招生相關社群貼文資訊

提供京都大學台灣招生相關文章,想要了解更多京都大學台灣招生、京都大學排名、Kyoto University AAO相關銀行資訊或書籍,就來銀行貼文懶人包. 於 bank.financetagtw.com -

#29.京都大學學測

5(每一項都要高於6 ... 0)或TOEFL 2020年九月開始,京都先端科學大學招生全英語授課的工程學課程。 ... 以台灣學測成績申請大陸大學,各大學依據申請學生的 ... 於 reiki-zeit.ch -

#30.我進入東京大學或京都大學的機會如何? | 京都大學台灣招生

京都大學台灣招生 ,大家都在找解答。3.這樣有機會申請東京或京都大學電機電子相關科系嗎? (東京大學、京都大學這些連日本學生打破頭,都擠不進去的世界一流大學, ... 於 igotojapan.com -

#31.四) 二流日本大學,如何創造一流就業率?【蕭志強】

畢業生的就業率高低,不但學生關心,未來也攸關大學排名與招生吸引力。 ... 當然,傳統名校比如東京大學、京都大學、東京工業大學等,在日本屬於超一流大學的畢業生, ... 於 faculty.ndhu.edu.tw -

#32.都資碩士班日本移地教學-金澤-京都-大阪學習體驗 - 逢甲大學 ...

本次移地教學課程共與日本三間學校交流互動,包括金澤大學、京都大學及大阪市立 ... 等安排,使參與本課程之學生得以接觸不同於台灣,日本之高等教育學習環境與模式。 於 up.fcu.edu.tw -

#33.【日本】2018 京都大學姐妹校實習心得(實習學生:M101紀雅 ...

我的話是泌尿器科的講師(Associate Professor),大概是我們台灣的副教授。 關於該科的問題都是直接連絡對方,不再透過教務掛。 於 smed.kmu.edu.tw -

#34.Re: [閒聊] 慶應義塾大學,有多難考? - c_chat | PTT動漫區

東大京大公立雙雄、早慶私立雙雄, 用理科排名大概是東大> 京大> 慶應>= ... 撇除後段那些來玩的,日本對大學以上學歷的要求較高, 台灣是不讀大學沒 ... 於 pttcomic.com -

#35.2022年京都大学申请条件与入学要求-留学学费-专业世界排名

学校简介. 京都大学为1869年建立、1897年开设大学教育的日本国立大学,简称“京大”,综合实力排名日本第 ... 於 www.17liuxue.com -

#36.理財周刊 第1080期 2021/05/04 - 第 15 頁 - Google 圖書結果

2010 年為台灣地方創生元年,各国鄉鎮與原住民部落開始推動地方創生 2020 年因為新冠 ... 講師:王忠副嘉義人,農學博士畢業於日本京都大學農學研究科農村規劃學研究室。 於 books.google.com.tw -

#37.日明治大學搶台生擬採計學測 - 個人新聞台

洪冬桂指出,日本大學招生季約在每年三月,與台灣的學測時間接近,但明治大學主要希望參考學生高中三年的成績,學測僅考高一、高二,明治因此還在 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#38.人才出走年輕化高中生出國留學數大增

中一中說,京都大學今年首度來台,直接進校園搶人才。 ... 港澳大學積極向台灣的優秀高中生招手,國內知名大學也會以校或系名義向學生作招生說明。 於 study.tpml.edu.tw -

#39.2018關西百年大學參訪記

本次共參訪8所大學,9個校區,計有京都大學、京都女子大學、同志社大學、立命館 ... 學校設立初衷係為了招收日本戰敗後由台灣、關東、朝鮮、滿州國等各殖民地戰敗撤退 ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#40.學現台灣積路製限司 師個 介 - 雲科環安

國立雲林科技大學-環境與安全衛生工程系. Master's Degree. 國立臺灣大學-環境工程學研究所. Doctoral Degree. 日本京都大學都市環境工學. 馬緻宇校友畢業於國立彰化 ... 於 ues.yuntech.edu.tw -

#41.世界大學影響力排名慈大全台第一全球67

慈濟大學獲得英國泰晤士高等教育Times Higher Education(THE) 世界大學 ... 大學、京都大學、東京大學、倫敦國王學院、香港大學等等,台灣除慈濟大學 ... 於 www.imbhg.tcu.edu.tw -

#42.京都大學校友列表 | 京都大學知名校友 - 訂房優惠報報

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · 【京都想想】從南榕廣場談起:京都大學的台灣人留學史傳承... · 【專文】京都大學恩師及學長心目中的謝長廷大使| 京都大學知名校友 · 京都大学 ... 於 twagoda.com -

#43.京都大学医学系学费【微信∶5335014】招生官内推稀缺名额 ...

幸福企業徵人【京都大学医学系学费【微信∶5335014】招生官内推稀缺名额:安全可靠】卫斯理大学硕士生录取要求【加微∶5335014】TOP10名校保录取:安全保障】yvr9pgofo ... 於 www.1111.com.tw -

#44.日本京都大學東南亞研究所及其圖書館

京都大學 東南亞研究所(東南アジア研究所,CSEAS, The Center for. Southeast Asian Studies, Kyoto University),地址在左京區吉田下阿達町46. 號。在京都駅前搭乘市 ... 於 www.rchss.sinica.edu.tw -

#45.專任教師 - 國立臺灣師範大學美術學系

最高學歷:日本京都大學藝術史博士 ... 最高學歷:國立台灣師範大學美術學系藝術教育博士研究專長:藝術治療、藝術教育、兒童文學電話:02-7749-3065 於 www.art.ntnu.edu.tw -

#46.Kyoto Institute of Culture and Language - 京都文化日本語学校

京都 文化日本語學校位於京都藝術大學校區內,這40多年來,我們不僅教導過來自66個國家共3400多位學生, ... 2021.10.12: 10月23日(六)台灣×KICL 線上OPEN CAMPUS. 於 www.kicl.ac.jp -

#47.2019 年度冬季廣島大學日語・日本文化特別研修(台灣) 招生簡章

2019 年度冬季廣島大學日語・日本文化特別研修(台灣) 招生簡章 ... 廣島市歷史文化和平研修(一天), 京都歷史文化研修(兩天一夜), 在廣島機場接送的. 於 knuoica.knu.edu.tw -

#48.真理大學科系排名

台灣 一般私立大專院校資產排名第一的是台中的中國醫藥大學,一家抵得上20家的稻江 ... 大學已經連續兩年註冊率低於60%有倒閉危機嗎,少子化風暴下多所學校招生不利而 ... 於 faz.apolmont.eu -

#49.京都大學:2020年4月起留學生均需提交AAO審核

然而,在申請中,京大是有別於其他日本大學的,有著特有的「AAO制度」。 ... 中國大陸、香港、台灣の大學を卒業又は卒業見込みで、京都大學へ研究生 ... 於 kknews.cc -

#50.筑波大學

東京工業大学. 37. 京都大学. 63. 大阪大学. 75. 東北大学. 68. 國立台灣大學. 115. 名古屋大学. 130. 北海道大学. 151. 國立清華大學. 32. 九州大学. 34. 筑波大学. 於 www2.mingdao.edu.tw -

#51.『京都帝國大學院生合格』,歷程心得 - blueappleの伽藍之洞

最近同志社大幅招生,一個班從以前的10~13個人增到快20幾個人,師資沒變是 ... 台灣的名人李登輝、謝長廷等也是京都大學出身的,世界排名更是20幾名遠 ... 於 blueapple48.pixnet.net -

#52.京都大學學測 - Atelier anderegg

於2020 年九月開始,京都先端科學大學招生全英語授課的工程學課程,學士 ... 101年研究用試卷以台灣學測成績申請大陸大學,各大學依據申請學生的學測 ... 於 2705202223.atelier-anderegg.ch -

#53.國外大學積極攬才…我彈性低「學測指考後才能選人」 優秀生 ...

正值招生季,我國高等教育已受少子化衝擊,學測成績前天才剛公布, ... 過去中女中也有學生赴京都大學念書,對方看到台灣校友優秀,也願意再擴增名額 ... 於 udn.com -

#54.中國留學消息:日明治大學搶台生擬採計學測

洪冬桂指出,日本大學招生季約在每年三月,與台灣的學測時間接近,但明治大學主要希望參考學生高中三年的成績,學測僅考高一、高二,明治因此還在 ... 於 www.lciso.com.tw -

#55.日本的大學好壞等級(包括難易度分析!!!) @ 日本留學經驗交流和 ...

如果台灣有台清交成四間所謂得名校,日本就有十六家名校,因為根據日本學生 ... 但大學院也就台灣所說得碩博士班招生,時間就分很散,所以有人同時考上東大、京大、早 ... 於 blog.xuite.net -

#56.京都大学- 维基百科,自由的百科全书

京都大学 (日语:京都大学/きょうとだいがく Kyouto daigaku ;英語譯名:Kyoto University),簡稱京大(きょうだい),是一所本部位於日本京都市左京区的国立研究型 ... 於 zh.wikipedia.org -

#57.行政單位- 招生組 - 財團法人東海大學附屬高級中等學校--

111二月校友之星-黃郁惠我是東大附中國中第42屆、高中第3屆畢業的黃郁惠,在淡江大學完成學位後到英國的格拉斯哥大學麥金塔建築學院完成建築碩士。從國外留學後回到台灣幾 ... 於 www.hn.thu.edu.tw -

#58.[轉知訊息]2021年國立臺灣大學生物資源暨農學院與日本京都 ...

5. 雙學位研究計畫書(A4;2~5頁;英文繕打;行距1;12字)。計畫書的最後一頁須有指導教授之簽名;其中京都大學的教授簽名部分,可請接待學校之指導教授 ... 於 www.bse.ntu.edu.tw -

#59.京都大學本科有雙學位嗎【微信∶5335014】招生官內推稀缺名額

91茄子50萬部激情視頻免費看 · 稀缺資源 · 91微信約炮 · 91微信約炮 · 台灣】Go141 · 香港】Miss148 · 香港】Go141 · 香港】141 · 香港】New141 · AV01 · 暗網稀缺資源 ... 於 whichav.video -

#60.去京都當學霸:善用各種大學博物館,才是真正的京都通!

然而,日本的少子化現象持續衝擊招生情形,而高齡化社會則新增了不少終身學習需求,各校開始思索如何開放校園、將資源與大眾共享?如何提升學生與社會互動 ... 於 www.biosmonthly.com -

#61.日本留學經驗分享|東京大學、京都大學 - The Investigator ...

申請前一年到二~三個月:AAO 線上申請(admissions assistance office 招生服務辦公室 ... 有提供考古題,但須至學程所屬研究科辦公室借閱,或可嘗試詢問京都大學台灣 ... 於 investigator.tw -

#62.靠谱机构】西伦敦大学留学专业【Q微同号∶5335014】招生官 ...

很抱歉,找不到符合新加坡国立大学和京都大学哪个好【微信∶5335014】海外各大名校保录取:靠谱机构】西伦敦大学留学专业【Q微同号∶5335014】招生官内推稀缺名额: ... 於 m.etmall.com.tw -

#63.國際化+獎學金高中生留外主因/中學校長建議大學 ... - 自由時報

南女校長鄭文儀指出,香港中文大學早在十年前就來台招生,日本京都大學去年也來台招生、提供獎學金, ... 台灣學生赴境外(包括中國)就學人數統計表. 於 news.ltn.com.tw -

#64.分享系列: 我進入東京大學或京都大學的機會如何? - 吳氏日文

3.這樣有機會申請東京或京都大學電機電子相關科系嗎? (東京大學、京都大學這些連日本學生打破頭,都擠不進去的世界一流大學,即使台灣大學畢業也很困難。 於 gseo.wusjp.com -

#65.京都大學[日本京都市境內國立綜合大學] - 中文百科知識

京都大學 (英語:Kyoto University,日語平假名:きょうとだいがく),簡稱京大(きょうだい),是一所本部位於日本京都市左京區的日本頂尖研究型大學,在日本僅次於 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#66.明明錄取了…妹子狂被公司翻履歷過來人吐真相:有夠噁心 - MSN

課程全程免費,詳情請參考招生簡章,中華民國電子競技運動協會歡迎有志瞭解或進入電子競技 ... 京大估算20多歲人群第三劑疫苗接種率僅為第二劑一半. 於 www.msn.com -

#67.京都大学aao

24/1/2020 · 留學重要日程表不同學生身分入學制度介紹中國大陸、香港、台灣的大學 ... 京都大学招生服务办公室(Admissions Assistance Office, AAO) 为了让毕业于 ... 於 www.takeadvntge.co -

#68.京都大學學測 - Mediterraniadansa

2020年9月3日— 以下就是除了香港外,可用學測成績申請的國外大學申請時程清單。. 2022年3月24日,2021学年毕业典礼在京都市劝业馆Miyako Messe举行,井村 ... 於 mediterraniadansa.cat -

#69.日本留學之關於京都大學AAO申請程序和攻略的解析 - 壹讀

畢業於中國大陸、香港以及台灣的大學,希望以研究生或碩士(博士)身份來京都大學的就讀者,向研究科(所)提交申請之前,需事先向招生服務 ... 於 read01.com -

#70.温豐文 - 國立中興大學法律學系

温豐文 ; 京都大學, 日本, 法學研究科, 碩士 ; 國立台灣大學, 台灣, 法律學系, 學士. 於 law.nchu.edu.tw -

#71.佛大中文系師生出席日本京都「文學與文化國際學術研討會」

日方有愛甲弘志、瀧川幸司、加藤聰等三位學者,中國有旅日學者劉小俊、李現等人,台灣則有逢甲大學朱文光主任、王怡云博士與佛光大學蕭麗華主任、林明昌、 ... 於 website.fgu.edu.tw -

#72.陽明攜手交大與京都大學合作,落實幹細胞再生醫療應用

陽明攜手交大與日本京都大學成立的全球第一個研究iPS細胞先進技術 ... 台北榮總醫院、國家衛生研究院、台灣半導體研究中心及桃園遠雄自由貿易港區,對台灣研發及產業量 ... 於 web.ym.edu.tw -

#73.姊妹校交換生名額 - ::國立清華大學全球事務處OGA::

地區. 學校. 名額. 姊妹校學費. 申請期限. 亞洲. 日本/ 京都大學 · Kyoto University. 大學部+研究所:2名. 免繳. 秋季班:3/15 春季班:10/31. 韓國/ 高等科技研究院 於 oga-web.vm.nthu.edu.tw -

#74.京都大学本科理科申请难度【Q微∶5335014】名校无成绩保录取

Cheers雜誌提供『京都大学本科理科申请难度【Q微∶5335014】名校无成绩保录取:绝对靠谱】mba波士顿大学【Q微∶5335014】招生官内推稀缺名额:靠谱机构】or3ulw3m1』 ... 於 www.cheers.com.tw -

#75.致希望留學京都大學的各位 - 職涯貼文懶人包

致希望留學京都大學的各位... 不同學生身分入學制度介紹· 中國大陸、香港、台灣的大學畢業生的入學指南· 學費・學費減免・生活費· 獎學金制度· 留學重要日程表. 於 jobtagtw.com -

#76.生技中心-京都大學實習課程甄選-Kyoto... - 國立臺灣 ... - Facebook

生技中心-京都大學實習課程甄選-Kyoto U Wild & Wise Program】 一、 報名申請日期:(線上申請&紙本繳交皆為必備) 線上登入&紙本繳交:2017年11月3日(五) 至2017年11 ... 於 www.facebook.com -

#77.[教育] 日本大學考試制度與重要大學介紹(2015)

日本的升學制度與台灣有很大的不同,首先高中、大學不是用分發, ... 仍然都會嚴重衝到,如今年東大、京大、阪大、北海道大等頂尖大學的前期考試都是2 ... 於 smvv0206.pixnet.net -

#78.師資陣容 - 輔仁大學法律學系

副教授;公法學研究中心召集人. 台灣大學法學博士. 研究領域:. 國家理論、法社會學、法理論(法理學)、法律倫理、法學方法論. 林琬珊. 副教授. 日本京都大學法學博士. 於 www.laws.fju.edu.tw -

#79.日本京都大學2019年入學申請相關資訊- 輔導室

Your browser does not support JavaScript! 輔導室. 回一中首頁 · 輔導室首頁 · 「110學年度身心障礙學生升學大專校院甄試招生簡章」暨應屆畢業生團報事宜. 於 guidance.tnfsh.tn.edu.tw -

#80.師資人員 - 國立政治大學台灣史研究所

國立政治大學歷史學系博士. 專任. 李為楨 副教授. 校內分機. 88086. 電子信箱. [email protected]. 學歷學位. 日本京都大學經濟學博士. 於 taiwan.nccu.edu.tw -

#81.日本學校聯合說明會 - 系辦公告- 東吳大學

参加:工学院大学、文化学園大学、京都先端科学大学、大阪国際大学専門学校、日本語学校( ... 特設: 日本語関係書籍販売コーナー台湾鴻儒堂書局. 於 web-ch.scu.edu.tw -

#82.京都大學博士收垃圾解析日本高學歷窮忙族 - 人人焦點

先舉一個實例,畢業於日本京都大學研究生院的博士生A先生,30多歲時在某 ... 老齡化程度的加劇,今後大學新生的招生人數將越來越少,日本衆多大學爲 ... 於 ppfocus.com -

#83.想要留学日本京都大学,需要具备哪些条件? - 知乎

要去京大,看你是考大学还是大学院了。 一。日本大学本科在日本叫做“学部”:. 1、学制:四年或以上;. 2、学校类型:国立、公立及私立大学;. 3、开设专业:国公立大学 ... 於 www.zhihu.com -

#84.中國和日本: 1500 年的交流史 - 第 173 頁 - Google 圖書結果

這些中學和大學的招生對象是在台灣生活的日本人和優秀的本地學生。 ... 有些人甚至成為日本軍隊的軍官,李登輝就是一例,他曾於京都帝國大學讀農業經濟、後來成為國民黨 ... 於 books.google.com.tw -

#85.【轉知】日本京都先端大學國際學生招生資訊

學校簡介 學校名稱:京都先端大學 招生科系:2022年度工程系 招生對象:台灣高中生(就讀中或已畢業) 授課方式:工程學院的課程提供全英文授課,也是日本目前第一所能 ... 於 www.chsh.chc.edu.tw -

#86.長榮大學教師e-Portfolio

日本京都大學, 衛生工程, 博士, 1988/04 ~ 1992/09. 日本京都大學, 衛生工程, 碩士 ... 台灣大學, 公共衛生學院環境衛生研究所, 副教授, 1995/08 ~ 2017/07 ... 於 tweb.cjcu.edu.tw -

#87.[問題]請問有人在日本念建築的嗎????? - FAM準建築人 ...

感謝你的答覆,我會這樣問是因為我老師說可以去申請京都大學,所以我才會先丟個問題出來.......那你學日文是0開始囉?還是台灣就有接觸了? (:H). 於 www.forgemind.net -

#88.[心得]高中畢業到日本留學申請- 看板JapanStudy

東大2018秋的招生簡章有列出他們承認的大學入學考試:SAT,IB. ... 將來頂著早稻田招牌,不論台灣日本找工作都吃得開,校友會又強,Why not ... 於 www.ptt.cc -

#89.京都大學的研究室~ - 留學板 | Dcard

初來京大時,對於文學研究科竟然有三棟專屬的大樓感到相當震驚(遙想在台灣的母校只有一座年齡近百年而且會漏水的文學院古蹟)。 ・京大的文學研究科大樓 ... 於 www.dcard.tw -

#90.京都大學| 京都留学資訊 - Study Kyoto

1897年に創設された伝統ある大学です。メインキャンパスは歴史都市京都市の中央に位置しています。自学自習の教育・研究スタイルは11名のノーベル賞受賞者や多くの国際 ... 於 www.studykyoto.jp -

#91.《數位之牆》2008/06科技產業動態:免費發佈新聞稿

隨著台灣半導體產業的成長,各半導體廠商人才需求大增,因應IC測試產業的需求,由「經濟部工業局半導體學院」委託「國立中興大學資訊科學與工程學系」開辨「中興IC測試 ... 於 www.digitalwall.com -

#92.劉武政

最高學歷:日本京都大學大學院法學研究科法學博士 ... 台湾における法官の選択―ポスト民主化期の権力分立事件を中心に― (台灣大法官的選擇―以後民主化時期權力分立案件 ... 於 ima.nqu.edu.tw -

#93.讀冊真趣味: 從懷舊老物件看日治時期台灣教育

... 台灣人每年能考取人數平均在30人以下1,「高等科」的學生卒業後原則上「免試直升」日本境內各帝國大學(包含台北帝大),除非是比較熱門的學校,如想就讀京都帝大法學部 ... 於 books.google.com.tw -

#94.日本G30-Top Global University - 富蘭克林留學遊學代辦中心

東京大學. The University of Tokyo. http://www.u-tokyo.ac.jp/en/. 京都大學. Kyoto University ... 日本G30-SGU在日英語授課學位課程-各校招生課程 ... 於 www.franklinedu.net -

#95.學測成績可以申請哪些國外知名大學? - TKB甄戰學習顧問中心

近年來,有愈來愈多國外大學在入學的審查項目中可以採用台灣學測成績,換言之,高中生想要出國念大學與國內升 ... 日本京都大學土木系, 學費:20萬8千 於 www.reallygood.com.tw -

#96.台灣會計系

20210306_2021年臺灣大學與京都大學商業分析曁會計學術交流研討會. 20210123_杜榮瑞教授退休祝福與感恩餐會. 20200920「商業智慧與數據分析」演講系列: ... 於 2605202223.latascadiapricena.it -

#97.優秀高中生「出走」 頂尖大學也有招生危機了| 頭板 - Meteor

中一中說,京都大學今年首度來台,直接進校園搶人才。 ... 港澳大學積極向台灣的優秀高中生招手,國內知名大學也會以校或系名義向學生作招生說明。 於 meteor.today -

#98.海洋大學科系排名

繼今年4月和春技術學院宣布停招,以及6月台灣(看更多高教趨勢:公私立大學排名 ... 110學年學士後多元專長培力方案招生淡水校本部│ 25172新北市淡水區濱海路三段150 ... 於 kkl.rutrut.eu -

#99.美和科技大學(食品營養科)大同國中學姊分享 - YouTube

美和科技大學(食品營養科)大同國中學姊分享. 14 views14 views. Premiered May 24, 2022. 0. Dislike. Share. Save. 美和科技大學-招生中心. 於 www.youtube.com