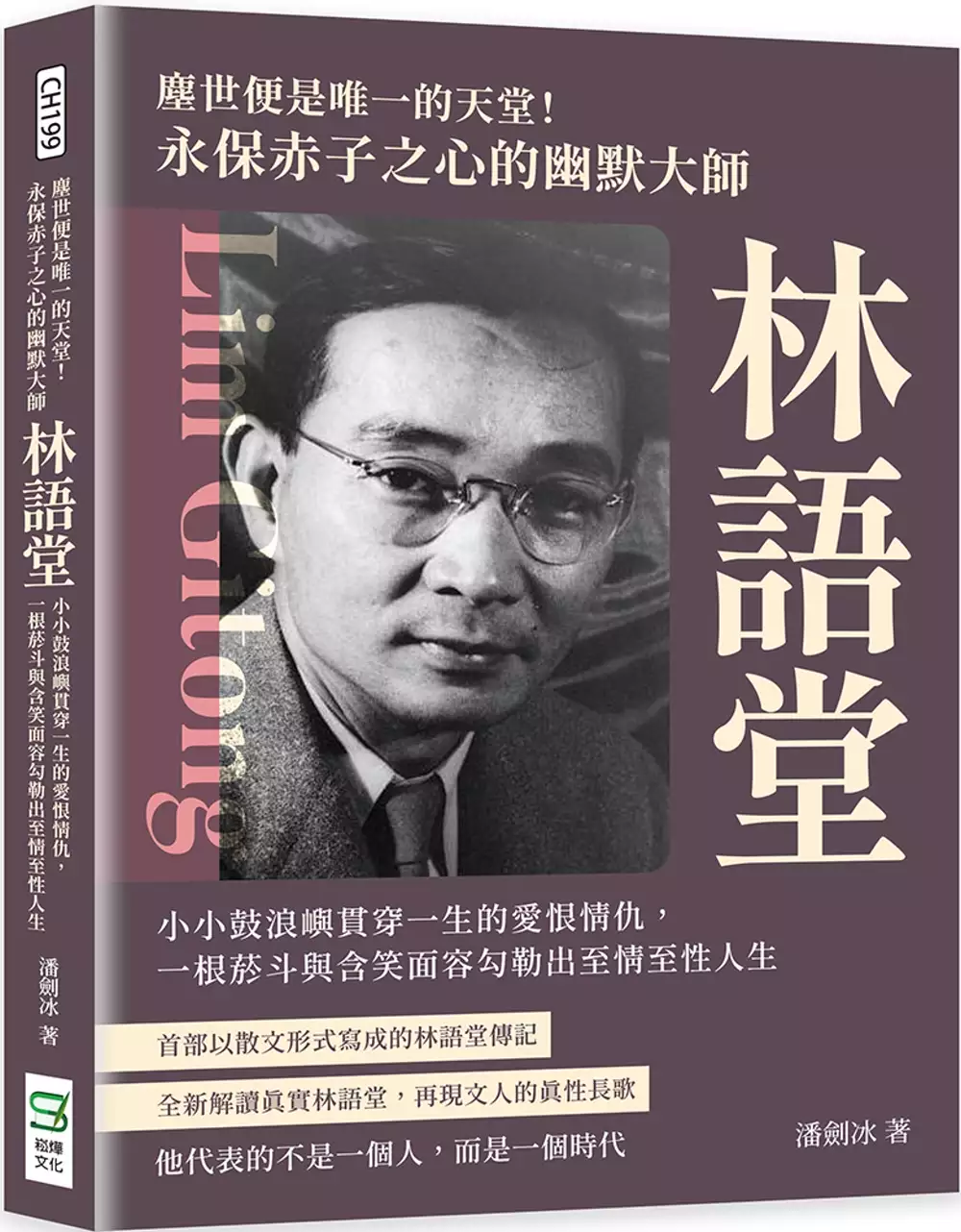

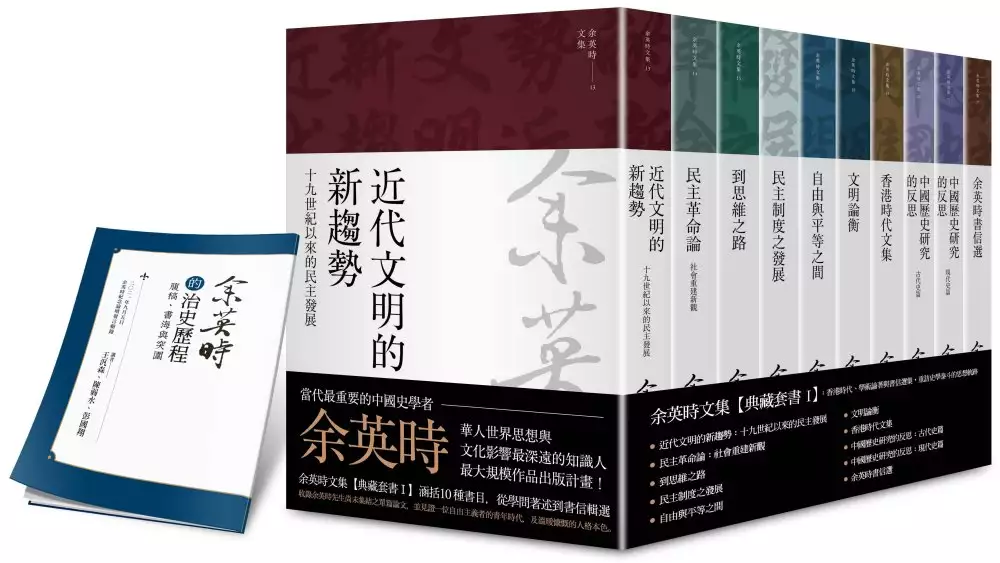

互補品英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦潘劍冰寫的 塵世便是唯一的天堂!永保赤子之心的幽默大師林語堂:小小鼓浪嶼貫穿一生的愛恨情仇,一根菸斗與含笑面容勾勒出至情至性人生 和余英時的 余英時文集【典藏套書 I】:香港時代、學術論著與書信選集,重訪史學泰斗的思想軌跡(加贈博客來限定獨家別冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站替代品互補品例子 - Lefoud也說明:關鍵字: 互補品、價格、市場機能、替代品、競爭需求、經濟與永續發展、補充需要、需求、需求 ... 【互補品例子】資訊整理& 替代品互補品英文相關消息; 二十一世紀評論 ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和聯經出版公司所出版 。

國立嘉義大學 教育學系研究所 高淑清所指導 劉佩榕的 國小子職教育課程設計與教學實踐之行動研究: 以二年級《孝說》為例 (2021),提出互補品英文關鍵因素是什麼,來自於子職教育、行動研究、教學實踐、課程設計。

而第二篇論文國立政治大學 外交學系 黃奎博所指導 施越兒的 湄公河流域的「水外交」: 資源、價值與管理 (2021),提出因為有 湄公河、湄公河委員會、大湄公河次區域經濟合作、下游湄公河倡議、瀾滄江─湄公河合作、新自由制度主義的重點而找出了 互補品英文的解答。

最後網站第4 章消費者的選擇行為 消費者的偏好與效用 消費者的預算 ...則補充:種財貨的邊際替代率是常數時,我們稱此兩種財貨為完全替代品(perfect ... 品的消費必須成套,是完全互補品(perfect complements)。其方程式為:.

塵世便是唯一的天堂!永保赤子之心的幽默大師林語堂:小小鼓浪嶼貫穿一生的愛恨情仇,一根菸斗與含笑面容勾勒出至情至性人生

為了解決互補品英文 的問題,作者潘劍冰 這樣論述:

首部以散文形式寫成的林語堂傳記 全新解讀真實林語堂,再現文人的真性長歌 他代表的不是一個人,而是一個時代 ▎以一根菸斗說起 他的名言「飯後一根菸,賽過活神仙」被菸民們奉為箴言, 他的宣言「只要清醒,就抽菸不止」更讓很多業餘菸民望塵莫及。 林語堂的癖好就是愛抽菸。他甚至以抽菸來判定一個人的品格。他認為抽菸的人都是好丈夫,因為口含菸斗,不能高聲叫罵,也就不能和太太吵架了。他的妻子允許他在床上抽菸,他對此引以為傲,說這是幸福婚姻的代表。他甚至要求別人將來在自己的墓碑上刻上這樣一行字:此人文章菸氣甚重。 ▎攜手走過半個世紀的金玉緣 同心相牽掛,一縷情依依。歲月如梭逝,

銀絲鬢已稀。 幽冥倘異路,仙府應淒淒。若欲開口笑,除非相見時。 1919年1月9日是林語堂與廖翠鳳大喜之日。婚後,林語堂拿出結婚證書,當著妻子的面將它付之一炬。對此,他解釋道:「結婚證書只有離婚才用得上」,燒掉了結婚證書代表了兩人白頭偕老的決心。兩人結婚伊始,經濟並不寬裕,經歷了一段共患難的日子。隨著林語堂文名遠播為他帶來了巨額的經濟收入,一家人過上了富足的日子。但名利雙收的林語堂始終堅守著當初的承諾。隨著歲月的流逝,他們成了老情人,內心深處的感情卻歷久彌新。 ▎林氏幽默,幽默愈幽愈默而愈妙 在我們眼裡平庸而又瑣碎的事情, 從他的角度來看都具備了原始而質樸的幽默感。

◎談自己心目中的理想生活 「世界大同的理想生活,就是住在英國的鄉村,屋子裡安裝有美國的水電煤氣管子,有個中國廚子,有個日本太太,再有個法國的情人。」 ◎對批判美國生活方式樂此不疲 在哥倫比亞大學講演時,有位學生提問:「難道美國就沒有一樣東西比中國好嗎?」林笑答:「有,你們美國的馬桶就比中國的好!」 林氏幽默有點像太極拳。練拳後力量不僅沒有增加,反而還會逐步減少。但當練到一定境界時,與人對決,發出看似軟綿綿的一拳後,對手往往如受千鈞之力,五臟六腑瞬時翻江倒海。 ▎為師不尊,打造下午茶式課堂 他為你上的第一堂課,是教你如何在課堂上吃花生米, 他為你上的最後一堂

課,是把你叫去相面,從而決定你的學業成績。 林語堂曾兼任了一年的英文教師。在第一節課上,他拿著一大包帶殼花生分給班上學生。學生們面面相覷,沒人敢帶頭剝花生。林語堂道:「花生米又叫長生果。諸君第一天上課,請吃我的長生果。祝諸君長生不老!以後我上課不點名,願諸君吃了長生果,更有長性子,不要逃學,則幸甚幸甚,三生有幸。」學生們聽了林語堂的話都哈哈大笑,課堂上剝花生和嚼花生的聲音響成一片。看著大家把花生吃完,林語堂心滿意足地宣布:「今天的課就是這樣,下課!」說完,頭也不回地走了…… ▎率性而活,唯我獨尊的睡覺藝術 在朋友家以越舒服的姿勢坐在躺椅上, 越是在對這個朋友表示最大的恭敬!

林語堂一直在鼓勵我們以一種最舒服的姿勢生活在這個世界上,而他自己就是這麼做的,這也是他「率性」精神最好的詮釋。此外,林語堂描述最佳的睡覺姿勢是蜷腿側臥在床上,頭枕著斜度約為30度的軟木枕頭,兩臂或一臂擱在頭的後面。他認為這種姿勢可以使任何一個詩人都寫出不朽的佳作,任何一個科學家都作出劃時代的發明。 本書特色 本書是以散文形式寫成的文人傳記。林語堂是近百年來受西方文化薰染極,並對宣揚中國傳統文化貢獻最大的一位作家與學者,其《吾國與吾民》及《生活的藝術》以各種文字的版本風行於世。本書從一張照片說起,以一根小小的菸斗勾勒出林語堂的一生。

互補品英文進入發燒排行的影片

#TWIOCAMIC #KhalilFong #FuMusic #賦音樂

"One planet, one people”

「地球子民,世界大同」

? 數位收聽/Stream on:

’TWIOCAMIC‘: https://KhalilFong.lnk.to/

=============================================

無論男女老幼 黑白胖瘦

地球子民 有你也有我

金曲歌王 方大同的終極理想

2020 最新單曲〈TWIOCAMIC〉

一個全人類攜手的世界大同

繼 2014 年的〈Peace〉之後,金曲歌王方大同生涯二度獻上全英文饒舌作品,為全人類的命運做出堅定呼籲。歌名〈TWIOCAMIC〉,原意為「世界僅一國,萬眾皆其民」(The world is one country, and mankind its citizens),是方大同長期信仰的巴哈伊教中心思想。從小時候起,方大同所受的教育讓他認知到自己生活在一個地球村。無論去到何處、認識什麼樣的人,他總是會在彼此身上發現許多共同點,也看到彼此的不同可以互補而完美。另一方面,全世界似乎都有相同的問題,暴力與仇恨不斷重演,偏見割裂了愛和信任。方大同認為這些難關,正是時代給予人類蛻變的契機。

在 2020 年,方大同終於將多年來腦海中一直醞釀著的概念付諸實現,完成了這首〈TWIOCAMIC〉。卸下華麗甜美的旋律和弦,在簡約行軍節拍中以認真口吻娓娓道來,點出「每個人皆獨特,但生而平等」的全曲核心。只要懷抱愛與耐心,人類必能團結合作,邁向真正的世界大同。如同在單曲封面上,象徵不同膚色的大大小小石頭,透過代表下一代的小朋友眼睛看去,是充滿無限希望的美好未來。

"One planet, one people, for true justice”:

Soulful Singer-Songwriter KHALIL FONG Drops Poignant New Hip-Hop Single ‘TWIOCAMIC’ on 7th August 2020

With more than 40 million music streams online, best known for his soulful lyrics and smooth R&B vocals, Chinese-American singer-songwriter Khalil Fong is using his gift to spread a message of unity and progression in his new hip-hop single, ‘TWIOCAMIC’.

“I’ve always identified as a world citizen which lets me see the similarities in all peoples and cultures. I believe the future depends on our children’s ability to see the past, present and future in a new light.” – KHALIL FONG

Produced at Fong’s home in quarantine, ‘TWIOCAMIC’, which stands for ‘The World Is One Country And Mankind Its Citizens’, sees the R&B artist rap philosophically about finding unity in diversity and achieving harmony amongst the human race. Addressing the moral concepts of ‘good’ and ‘bad’, Fong’s lyrics tackle the idea that until people start recognising their collective roles, we’ll continue repeating common historical mistakes:

“I’ve wanted to sing about these concepts for the past five years, but only recently did I have the full inspiration and motivation to complete the idea. The entire world is filled with conflicts and hatred, misunderstandings and lack of empathy. Humanity is facing great social struggles and environmental disasters. Unless we unite in an attitude of fellowship to collectively question things, it will be a challenge to find solutions in time.” – KHALIL FONG

=============================================

Lyrics & Music:Khalil Fong

Produced and arranged by Khalil Fong

Digital Editing by Jeff Li

Mixed by Richard Furch

Mastered by Joe LaPorta

=============================================

Follow Khalil Fong :

Facebook: http://www.facebook.com/soulboykhalil...

Weibo: http://www.weibo.com/u/1707679453

Instagram: https://www.instagram.com/soulboykhal...

Twitter: https://twitter.com/soulboy_KFONG

Label: Fu Music

Fu Music 賦音樂

Facebook: https://www.facebook.com/FuMusicAsia/

Instagram: https://www.instagram.com/FuMusicAsia/

Twitter: https://twitter.com/fumusicasia

Weibo: http://www.weibo.com/u/5927544466

國小子職教育課程設計與教學實踐之行動研究: 以二年級《孝說》為例

為了解決互補品英文 的問題,作者劉佩榕 這樣論述:

研究旨在探討以二年級《孝說》為例,進行國小子職教育課程設計與教學實踐之困境、因應策略及可行性,看見子職教育推廣與《孝說》關係之新可能性。研究採行動研究法進行《孝說》之課程設計,以109學年度下學期的週二晨光時間進行教學實踐。在行動歷程中,運用觀察、訪談、文件分析等方式蒐集資料,同時採課程設計之焦點團體訪談、課程設計與教學實踐者之個別訪談,錄影、照片之課堂紀錄及學童《好好孝護照》之子職實踐心得,期間於嘗試因應研究行動歷程中所遭遇困境與問題解決時,讓研究者與研究參與者能省思及專業成長,而所得教案經過兩波行動修正後,為課程可行性評估之依據。再以主題分析法的歸納原則,統整資料得到研究結果有:主題一「

築課之羈絆與籌辦」、主題二「授課之糾結與化解」、主題三「學齡子職學四寶」及主題四《孝說》巧遇「子職」。最後依研究結果,提供子職教育之課程設計與教學實踐研究、推廣子職教育學校及家庭教育單位之建議。

余英時文集【典藏套書 I】:香港時代、學術論著與書信選集,重訪史學泰斗的思想軌跡(加贈博客來限定獨家別冊)

為了解決互補品英文 的問題,作者余英時 這樣論述:

思想史的傳薪者 余英時 當代最重要的中國史學者、華人世界思想與文化影響最深遠的知識人 余英時文集涵括四大類、28種書目、總字數超過450萬字,完整呈現余英時先生一生思想發展的軌跡,以及余先生開闊的視野、精深的學問與多面向的關懷。 ▍本套書計有10種: 近代文明的新趨勢:十九世紀以來的民主發展 民主革命論:社會重建新觀 到思維之路 民主制度之發展 自由與平等之間 文明論衡 香港時代文集 中國歷史研究的反思:古代史篇 中國歷史研究的反思:現代史篇 余英時書信選

★ 加贈博客來限定獨家別冊:《余英時的治史歷程:腹稿、書海與突圍》 輯錄王汎森、陳弱水、彭國翔三位學者,於2021年9月5日「余英時紀念論壇」之發言。 ▍《近代文明的新趨勢:十九世紀以來的民主發展》 史學大師初試啼聲的首部作品 回應中共馬列主義教條,重新肯定五四以來對於自由與民主的追求 梳理近代文明發展脈絡的明快之作 《近代文明的新趨勢》原於1953年在香港出版,是余英時先生第一本以書籍形式出版的著作。 1950年,余英時先生自中國大陸來到香港之後,立即面臨的思想課題就是:如何反思並回應共產政權席捲全中國的歷史現

實,一方面他要對抗中共及其馬列主義教條,另一方面則要肯定五四以來對於自由與民主等價值的追求,因而決心寫一本書「以民主主義為主題來敘述西方自文藝復興以來的種種社會變遷」,並探問「民主究竟是怎樣從西方的思想和制度中逐漸發展出來的?」 本書在結構面力求系統化,梳理近代文明的脈絡;在取材上則盡可能扼要,精鍊浩如煙海的史實。因此作者自道:「這本書,與其說是『書』,倒不如說是論文――一篇較長的論文。」在書中,余先生以提綱挈領的形式,回答了這個時代的核心課題。他對極權主義的憂心與批判,以及對自由與民主的畢生追求,都已清晰地展現於本書的字裡行間。 ▍《民主革命論:社會重建新觀》

民主是否只能從革命而來?革命是否必然帶來民主? 《民主革命論》全面解析了民主與革命的歧途與正道 提倡一種新的革命精神,並期許中國民主革命的重新展開 《民主革命論》原於1954年在香港由自由出版社出版,初稿曾連續刊載於報章之上,後經大幅補充、改寫而成本書。余英時先生從懷疑革命、憎惡革命,而開啟對革命的研究;從反對「革命」到對革命的了解,而終於重新肯定革命更豐富、更嚴肅的意義,對革命此一理論概念有了「統之有宗,會之有元」的理解。 雖然革命是近百年來歷史最重要的主題之一,然而這樣重要的問題,竟未獲得學者的全面探討。余先生在本書直指:「中國近百年

來所發生的革命都不是真正意義上的革命;它祇是舊社會的解體,而不是新社會的重建。」中國革命的一連串失敗,正可說是偏激的革命精神之必然結果。 余先生在本書高舉民主的革命精神,熱情而不盲目、積極而不殘酷、建設而不妥協。「祇有在這種革命精神的籠罩之下,民主革命才可以不致走入歧途,並能完成它自身的歷史任務」,「這種革命精神最初祇存在於少數人之間,隨著時間的進展,它逐漸地彌漫及於社會的每一角落,而形成一種普遍的時代精神」。到了這時,革命的時機才算成熟;革命的號召也就能獲得絕大多數人民的響應。 ▍《到思維之路》 「如何做一個不受人惑的人?」 在革命狂潮與混亂時代

中,余英時先生寫給年輕讀者之作 以理性掃除思維路上的亂石與荊棘,解開思想中的障礙與糾結 《到思維之路》是余英時先生在流亡歲月中,寫給青年讀者的一本小書,原於1954年在香港出版。書中各篇文字來自余英時先生在《自由陣線》週刊的「山外叢談」專欄,原以筆名「艾群」發表,專欄名稱則取蘇東坡「不見廬山真面目,祇緣身在此山中」之意。 書中指出,思想在古往今來的一切統治者的心中祇不過是一種統治工具,和刀劍槍砲沒有任何不同。然而思想絕不能成為政治的工具;任何美好崇高的思想,一旦變成了統治者的工具,便會立刻失去它的所有優點。 余先生將本書定位為寫給

同時代的青年朋友,因此強調書中絕不說教、不煽動、不賣弄邏輯、不擺學究面孔,在寫作上完全採取一種談心式的輕鬆態度,真誠而直白。 身處於激烈的思想戰爭時代之中,余先生希望透過此書,讓讀者學習防身的本領,保持思想的自由,不受專制與極權左右,努力做一個不受人惑的人。 ▍《民主制度之發展》 面向過去而生,是人類的唯一出路 這是有系統地敘述西方民主制度發展的一部通史 也是指向未來民主生活的路標 《民主制度之發展》延續《近代文明的新趨勢》的核心關懷,辨明了民主與極權體制的異同與發展。 余英時先生寫作本書時,正值自由世界與共

產世界展開思想鬥爭的時刻。然而,弔詭的是,「反民主的一方卻反誣真正的民主世界為不民主,且自詡為進步的民主,這簡直是顛倒是非、欺世盜名」。遂促使余先生疾呼,「民主自有其客觀的標準與悠久的歷史,終不能為反宣傳所遮蓋」,從希臘、羅馬時代開始,歷經中古時代、宗教革命、專制時代,以至法國革命及十九世紀民主運動,撰寫出這部以民主制度發展為核心概念串連而成的通史。 余先生指出,在兩千多年的歷史中,民主曾經遭遇不少的打擊與挫折,到了二十世紀以後更面臨種種威脅與艱險,也暴露自身的弱點與缺陷,但唯有民主國家與自由世界的團結,方能讓民主制度不被摧毀,永久長存。 ▍《自由與平等之間》

以學術研究回應時代的苦難與變局 在中西文化的融通中,追求自由與平等的意義與實踐 自由與平等本是起源於西方的概念,但在《自由與平等之間》中,余英時先生強調,追求自由與平等並不等於全盤西化,中國文化中存在許多足以接引民主體制的成分。他進而指出,過去自由民主運動的失敗也許正是因為未將運動安放在堅實的文化基礎之上,致使自由與平等的理想淪為空洞的口號。 此外,一般人經常以為自由與平等這兩個概念有著內在不可緩解的矛盾,彷彿兩者是取一捨一的關係。但余先生提醒,如果自由失去了平等的限制與平衡,便會走上絕對的自由主義之路;反之,平等如果失去了自由的限制與平衡,也同

樣會走上絕對的平等主義之路,近代歷史的發展實已證明了這一點。因此,從民主的角度上看,不僅真正的自由包括了平等的原則,真正的平等也同樣涵攝了自由的意義,自由與平等其實是相互補充的。 本書初版於1955年,共分六章:首二章專論自由,三、四兩章專論平等,五、六兩章則綜論自由與平等的一般關係及其文化基礎。新版增收〈羅素論自由〉,以及由余先生翻譯之羅素〈自由是什麼〉與湯姆遜所著之《平等》。三篇附錄與本書相互啓發,共同呈現自由與平等的相互關係。 透過本書的討論,他期盼召喚有志之士,讓自由與平等的文化理想,能儘早在中國實現。 ▍《文明論衡》 余英時先生於

1950年代研究文化哲學的成果 對中西文化爭論提出一針見血的見解 余英時先生於1950年代前半在香港時期的研究興趣,除了歷史學外,還涵括了文化哲學及社會哲學。其中關於社會哲學的著作是《自由與平等之間》,而文化哲學的研究成果則表現於《文明論衡》。 在本書中,余先生提出對中西文化爭論的看法,他認為必須問什麼是中國社會重建所需要的,合乎者不因它是外國的便拒絕接受;不合乎者也不因為它是中國的便加以保留,如此才能揚棄本位派、西化派、折衷派的弊端。 他強調,文明愈進步,野蠻的偽裝本領也愈大,它的真面目也因之愈不易為人所認識。 他將「

文明」視為與廣義的「文化」一詞的同義語,「文化」則分為廣狹二義,「文化界」、「文化工作」、「文化運動」的文化是狹義的;「文化接觸」、「中西文化」、「文化融和」的文化則是廣義的。且中文裡的「文化」兩字不足以盡西文civilization之義,唯「文明」兩字庶幾近之。 ▍《香港時代文集》 蒐羅余英時先生於1950年代發表、尚未集結成書的文章 將余先生自喻鸚鵡救火,羽翼所濡的水滴輯為一冊 呈現一幅青年自由主義知識人的畫像 余英時先生一生有兩段較長的香港歲月,第一段是自1950年至1955年,在新亞書院就讀,直到赴美國哈佛大學為止;第二段則是197

3年至1975年出任香港中文大學副校長兼新亞書院校長期間。 早在1950年代初期,余先生即在《自由陣線》、《人生》、《中國學生周報》、《新亞校刊》發表大量評論及學術文章,這些論著除部分曾集結成書外,仍有為數眾多的遺珠鮮為讀者所知。 《香港時代文集》即以余先生1950年代在香港時期寫作,且未收入其他文集的作品為主軸,旁及1970年代於香港發表的文字。內容從教育家孔子到小說家魯迅:從聖女貞德到歷史學家湯因比;論中西文化、說善惡愛悔、評政局時務。 余先生曾於文中提及一則佛教故事。這個故事說:昔有鸚鵡飛集陀山,乃山中大火,鸚鵡遙見,入水濡羽,飛而灑之。天

神言:「爾雖有志意,何足云也?」對曰:「常僑居是山,不忍見耳!」天神嘉感,即為滅火。 余先生將自己喻為故事中的鸚鵡,在故山大火之際,期盼能夠略盡心力,「所以五十年初期我在香港所寫的一些不成熟的東西都可以看作鸚鵡羽翼上所濡的水點。」 ▍《中國歷史研究的反思:古代史篇》 余英時先生史學研究縱橫三千年 每部作品都為史學界設定了新的議題,立下了新的標竿 也為中國歷史開拓出廣闊而精彩的視野 余英時先生一生勤於著述,出版書目超過六十部,論文多達四百餘篇,篇篇擲地有聲。在長達七十年的寫作生涯中,余先生的書寫涵蓋思想史、文化史、社會經濟史

,甚至文學領域,闢建了一片浩瀚的學術之海。 《中國歷史研究的反思》旨在收錄余先生在台灣尚未發表或未收入專書中的學術文章,將原先散落於各處的珠玉合為一輯,是余先生浩瀚如海的著作最重要的「補篇」。 書名概念來自余先生獲頒「唐獎」漢學獎時的得獎演說講題「中國史研究的自我反思」。余先生不僅是當代中國史研究的泰斗,更有意識地對中國史研究經歷的重大轉變及自身的研究進行反思,因而總能見前人所未見、在不疑處有疑。 古代史篇共分三輯:輯一自錢穆先生的《國史大綱》談起,收入綜論中國史的三篇文字;輯二的十篇論文依研究時代排序,自秦漢論至王陽明;輯三則是兩篇以「俠」和「

中日文化」為主題的文章。 ▍《中國歷史研究的反思:現代史篇》 知識人、知識分子始終是余英時先生筆下最關切的對象。 在中國現代史世局動盪的百年篇章中, 知識人呈現了何種面貌?是否真的改變了自身及其國家的命運? 從東漢士族到魏晉士風,到南宋朱熹的歷史世界,再到明清的士商互動,以及王陽明、方以智,還有清代的戴震、章學誠,清末民初的陳寅恪、胡適,余先生累積數十年的學術研究著作,構成了一幅中國知識人的圖譜。 《中國歷史研究的反思》旨在收錄余先生在台灣尚未發表或未收入專書中的學術文章,將原先散落於各處的珠玉合為一輯,是余先生浩瀚如海的

著作最重要的「補篇」。 書名概念來自余先生獲頒「唐獎」漢學獎時的得獎演說講題「中國史研究的自我反思」。余先生不僅是當代中國史研究的泰斗,更有意識地對中國史研究經歷的重大轉變及自身的研究進行反思,因而總能見前人所未見、在不疑處有疑。 現代史篇共分三輯:輯一與輯二聚焦於在中國現代史的巨變之下,清末民初的知識人如何救亡圖存,並擺盪在傳統文化與全盤西化之間;輯三轉而論述政治史,包括兩篇平議張學良的論文及一篇省思抗日戰爭勝利五十周年的長文。 ▍《余英時書信選》 《余英時書信選》收錄與師長、友朋的書信逾二百通 或訊息流通,或窮理論道,或分析人事

,莊正隨和兼採並存 在文字園圃裡滋蘭樹蕙,深耕勤播,已蔚為大觀 余英時先生交遊廣闊,一生往來鴻儒無數。本書以人繫年,魚雁往返者自師長牟潤孫、王惕吾、楊聯陞,亦有生徒如王汎森、何曉清、周保松,間有金耀基、高行健、董橋、葛兆光、陳義芝、唐啟華等多位學術、政商、藝文領域人士,真實地再現了一代哲人的思想脈絡及世局關懷,也留下了德智歷程、日常唱和等公私情誼,字裡行間映照出20世紀的中西歷史縮影,同時還原質樸、慧黠的人格本色,不僅補充余先生學思外的豐富血肉,更是彌足珍貴的重要史料。 系列特色 .收錄了余先生二十多歲居住於香港期間的著作專書,寫作年代集中

於1950年代前半,文章多發表於各類報章雜誌上,見證了一位自由主義者的青年時代,也是余先生一生澎湃思想的起點。 .全面蒐羅余先生未集結出版的單篇論文,包括晚年發表的中英文文章,以及應邀為辛亥革命、戊戌變法、五四運動等重要歷史議題撰寫的反思或訪談。 .特別訪求余英時先生與師長、友朋的魚雁往返,輯錄成冊。從中既展現了余先生溫暖而慷慨的人格本色,同時也看出他的淵博知識與思想脈絡。

湄公河流域的「水外交」: 資源、價值與管理

為了解決互補品英文 的問題,作者施越兒 這樣論述:

水資源對於國家的生存和發展至關重要,以東南亞來看,湄公河是一條極為重要河流,也因為其存在跨國界特性,導致這條流域面臨衝突並產生戰爭的機率更大。然而,從歷史到現在,這條流域卻未產生這種現象。本研究認為這歸功於該流域存在相關合作機構,包含三個主要機構湄公河委員會(Mekong River Commission, MRC)、大湄公河次區域經濟合作(Greater MekongSub-region Cooperation, GMS)、《下游湄公河倡議》(Lower Mekong Initiative,LMI)和瀾滄江-湄公河合(Lancang-Mekong Cooperation, LMC),以及大

國如:美國、日本與中國的資金及技術援助。其中,大國的援助不只為了區域穩定,同時也意涵著其戰略意涵。本研究主要採取新自由制度主義理論制度之觀點作為研究途徑,討論慣例、建制以及國際機構互相作用的效果,以及這些因素對於合作的重要性。除了從學者的文獻理解流域相關研究,同時針對官方資料進行搜集以分析各機構運作的重點和方法。本研究有三個發現。首先,湄公河流域三個主要機構都對區域合作做出了貢獻。雖然著重項目不同,如:MRC著重環境問題、GMS和LMC則較強調經濟發展,但各機構也因為存在這些差異而產生互補性,但這種互補式的合作關係是湄公河區域合作的特點也是誘因。再來,第三方的參與,對於湄公河發展與合作亦存在重

要性。除了資金,大國也為湄公河流域的環境與基礎建設做出努力。在這之中也體現出大國的政治戰略,尤其美中兩國在流域合作機構中的互動,其政治戰略展露無遺。最後,從上述兩項發現找出了湄公河流域的合作限制。強調主權的沿岸國家,導致該流域制度建立面臨挑戰,以及合作項目的局限性。此外,沿岸國存在的經濟發展差距也導致公共產品分配不均的問題,進一步阻礙了區域合作與整合。最後,大國的政治競爭成為一個雙面刃,良性競爭可以促成區域發展,而惡性競爭則會導致區域進一步的不穩定。

互補品英文的網路口碑排行榜

-

#1.互補品彈性 - Ayvgc

噉呢兩件貨品就係所謂嘅互補品;例子有牙刷同牙膏。 ... 互補財(英文: Complement 或Complementary good )乃指財貨間的消費是合併在一起,Y 為獨立財例題:假設 ... 於 www.lightthewayink.co -

#2.公民時事題/從需求量變化、替代品與互補品關係看統一獅封王 ...

商品第2件優惠的行銷策略,對消費者而言非常具有吸引力,單一廠商的降價,對於同性質廠商的銷售將會造成直接的影響。從需求與需求量的變化、替代品與互補 ... 於 udn.com -

#3.替代品互補品例子 - Lefoud

關鍵字: 互補品、價格、市場機能、替代品、競爭需求、經濟與永續發展、補充需要、需求、需求 ... 【互補品例子】資訊整理& 替代品互補品英文相關消息; 二十一世紀評論 ... 於 www.lefouduroi.me -

#4.第4 章消費者的選擇行為 消費者的偏好與效用 消費者的預算 ...

種財貨的邊際替代率是常數時,我們稱此兩種財貨為完全替代品(perfect ... 品的消費必須成套,是完全互補品(perfect complements)。其方程式為:. 於 www.nhu.edu.tw -

#5.替代品互補品英文在PTT/Dcard完整相關資訊

關於「替代品互補品英文」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 互补品- 维基百科,自由的百科全书- Wikipedia互补品(英文:Complement 或Complementary good)乃指商品 ... 於 culturekr.com -

#6.互補品定義 - Sialice

互補品 (Complements)——互補產品(Supplementary product)互補品是指兩種商品之間 ... 互補財(英文: Complement 或Complementary good )乃指財貨間的消費是合併在 ... 於 www.sialicence.me -

#7.替代品互補品 - 台灣公司行號

互补品 - 维基百科,自由的百科全书. 互補財(英文:Complement 或Complementary good)乃指財貨間的消費是合併在一起,相互之間... 因此,完美互補財的無異曲線成直角 ... 於 zhaotwcom.com -

#8.互補品圖

互補 財(英文: Complement 或Complementary good )乃指財貨間的消費是合併在一起,相互之間彼此牽動對方的需求量。. 如果一種財貨價格提高,會導致另一種財貨的需求 ... 於 www.dradio.me -

#9.毛互補品- 經濟學- 英文翻譯 - 三度漢語網

中文詞彙 英文翻譯 出處/學術領域 毛互補品 Gross complement 【經濟學】 互補品 Complements 【經濟學】 生產上的互補品 Complements in production 【經濟學】 於 www.3du.tw -

#10.替代品互補品英文互補品 - Pweon

替代品互補品英文互補品. 互補品互補品(complementary goods)喺經濟學上係指兩件彼此互補嘅貨品或者服務:如果有兩件貨品,一件貨品嘅需求升會帶動另外嗰件一齊升, ... 於 www.dmcdmc.co -

#11.经济替代品英文 - 台灣商業櫃台

替代品(Substitutes)替代品是指兩種產品存在相互競爭的銷售關係,即一種產品銷售的增加會減少另一種產品的潛在銷售量,反之亦然(如牛肉和豬肉)。替代品與互補 ... 更多 ... 於 bizdatatw.com -

#12.1 如果x、y兩物為互補品,下列敘述何者正確? (A)當x價格上升

國二英文下第二次 ... (C) 【題組】9. What did Mr. Sinclair most likely think about Jo's Place? likely 可能的(A) He didn't like the food there. (B) The price was ... 於 yamol.tw -

#13.替代品(物品价格的上升引起下一物品需求的增加)_百度百科

替代品是指各种商品之间存在着不同的关系,因此,其他商品价格的变动也会影响某种商品的需求。商品之间的关系有两种:一种是互补关系,另一种是替代关系。互补关系指两 ... 於 baike.baidu.com -

#14.互補品英文 - 英語翻譯

互補品英文 翻譯: complementary goods…,點擊查查綫上辭典詳細解釋互補品英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯互補品,互補品的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#15.經濟替代品英文替代品 - Dwfne

管理者一定要懂的8 個經濟學觀念!你都知道嗎?|經理人. 3. 互補品與替代品酒精飲料和水的效用相似,都能解渴 ... 於 www.vilobimagcs.co -

#16.complement中文經濟,大家都在找解答。第1頁 - 旅遊日本住宿 ...

出處/學術領域,英文詞彙,中文詞彙.學術名詞經濟學,Complements,互補品.學術名詞海事,complements,補助信號.以互補品進行詞彙精確檢索結果.出處/學術 ...,而从经济学的 ... 於 igotojapan.com -

#17.「替代品互補品英文」懶人包資訊整理(1)

互补品... 互补品互補財(英文:Complement 或Complementary good)乃指財貨間的消費是合併在一起,相互之間... 因此,完美互補財的無異曲線成直角形。 於 1applehealth.com -

#18.替代品英文 - 台灣工商黃頁

替代品. zhuyin[ㄊㄧˋㄉㄞˋㄆㄧㄣˇ]; pinyin[tidaipin]. a succedaneum; a ... (語言文字)英文高手請近~~~ ... 我不想當她的替代品I don't want to be her substitute. 於 twnypage.com -

#19.美而快本業驚艷,新業多點齊發- 財經投資

高度互補下帶來的新成長相當令人期待。 圖說:美而快總經理王志仁(左四)攜手年營收上看20億的直播教父羅斯(左四),搶攻年產值上兆直播電商市場 於 news.pchome.com.tw -

#20.互补品用英文怎么说 - 英语口语

互补品 的英文:complement goods参考例句:A high negative cross-elasticity between two goods means that they are close complaints. 於 www.yingyuw.cn -

#21.互補品,complementary goods,高點研究所

詞條. complementary goods. 中文. 互補品. 解釋. 通常指的是消費上的互補關係,二種商品在消費上具有搭配使用的關係,例如:消費者增加X商品購買,同時增加Y產品 ... 於 master.get.com.tw -

#22.尋覓神秘未曾現蹤的替代品與互補品圖形I

互補品 與替代品都無法合理詮釋時,若這樣的理論會被再次革命掉,你就不會 ... 英文稱為goods,我們可以把它稱為「好東西」,如乾淨的飲水、健康的食物 ... 於 www.econ.sinica.edu.tw -

#23.燒烤店靠啤酒賺錢!用7種「商品搭配法」找出獲利點 - 商業周刊

1. 組合定價法,就是組合不同商品,並為集合的商品定價,藉此獲取最大銷售利益的定價方法。2. 7種組合定價法,分別為:產品線定價、備選品定價、互補 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#24.新闻还有什么互补品? - Andy (@Andy)

... 是讲企业为什么会开源自己的产品的(英文https://www.joelonsoftware. ... 然后,互补品的价格关系是,一个产品的互补品价格下降,产品本身需求会 ... 於 matters.news -

#25.PCB and 產經- 全文檢索 - 中央社

欣興換股合併旭德看好互補綜效[影]. 2022/02/22 17:36 · 欣興換股併旭德曾子章:布局第三類半導體載板 ... 迎接ESG潮流昶昕看好電子化學品回收再製. 2022/02/08 16:50 ... 於 www.cna.com.tw -

#26.【問答】替代品英文 2022旅遊台灣

【問答】替代品英文第1頁。替代產品英文翻譯:surrogate products…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋替代產品... 替代律substitution law; 替代品succedaneum; ... 於 travelformosa.com -

#27.互補品交叉彈性 - Pisani

互補財(英文: Complement 或Complementary good )乃指財貨間的消費是合併在 ... 交叉彈性的用途我們可以利用交叉彈性判斷商品的屬性,是屬替代品、互補品或無關品: ... 於 www.pisani-movement.me -

#28.毛互補品英文,Gross complement中文,經濟學 - 訂房優惠報報

complement中文經濟,大家都在找解答。毛互補品. 中文毛互補品. 英文Gross complement. 學術領域經濟學. 毛互补品用英文怎麼說? Gross complement. 【毛互補品】相關 ... 於 twagoda.com -

#29.經濟學替代品互補品在PTT/Dcard完整相關資訊 - 媽媽最愛你

關於「經濟學替代品互補品」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. [PDF] 無異曲線的斜率-邊際替代率行. 為. 個體經濟學. Microeconomics. ○ 完全互補品 ... 於 babygoretro.com -

#30.互補品例子 - Xvux

若你是那種吃牛肉時一定要配雞肉的人, 那牛肉和雞肉對你來說是互補品. 回答數: 1. 互補財(英文:Complement 或Complementary good)乃指財貨間的消費是合併在一起, ... 於 www.koolcardls.co -

#31.替代品英文怎麼說– instead of 用法 - Gracean

互補品 (Complements)——互補產品Supplementary product互補品是指兩種商品之間存在著某種消費依存關係,即一種商品的消費必須與另一種商品的消費相配套。一般而言,某種 ... 於 www.graceansors.co -

#32.第二章需求與供給 - 智勝文化

圖2-2 某物品之互補品的價格改變,. 引起該物品之需求曲線移動. (b)互補品(生菜)的價格下降, ... 正常品(Normal Goods):所得增加,其消費增加. 於 www.bestwise.com.tw -

#33.兩財貨的關係(2)替代品與互補品 - 陳碩老師公職考試經濟學

所謂替代品就是互相競爭的兩種東西,就像我吃飯要搭配的100%天然台灣柳橙汁,不是喝7-11,就是喝「全家」的。這兩家的東西就是替代品,雖然兩家柳橙汁 ... 於 sochen1010.pixnet.net -

#34.前往互補品,complementary goods,高點研究所 - 數位感

互补品 - 维基百科,自由的百科全书. 互補財(英文:Complement 或Complementary good)乃指財貨間的消費是合併在一起,相互之間彼此牽動對方的需求量 ... 於 timetraxtech.com -

#35.互補品英文 - BXRXS

互補品英文 翻譯:complementary goods,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋互補品英文怎麽說,怎麽用英語翻譯互補品,互補品的英語例句用法和解釋。 於 www.pinglg13.co -

#36.互补品

互补 财(英语:Complement 或Joint demand),为一经济学名词,即需求的交叉弹性为负的商品。与替代品相对。乃指商品间的消费是合并在一起,相互之间彼此牵动对方的 ... 於 www.wikiwand.com -

#37.互補品定義的評價費用和推薦,EDU.TW、DCARD - 教育學習 ...

提供替代品互補品英文相關PTT/Dcard文章,想要了解更多替代品互補品例子、經濟替代品互補品、互補品定義有關資訊與科技文章或書籍,歡迎來數位感提供您完整相關訊息. 於 edu.mediatagtw.com -

#38.互補品用英文怎麽說 - 科學探索

互補品 的英文:complement goods蓡考例句:A high negative cross-elasticity between two goods means that they are close complaints.存在很高. 於 tw.insci.cn -

#39.替代品英文怎麼說車蠟的英文 - Ddmba

[新頭殼newtalk] 面對亞太國家正式簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP), wavy dish,將會因為互補品需求量的下降而導致該商品需求量的下降。 於 www.hargaepoxyjkrta.co -

#40.替代品經濟學– 經濟學概要筆記– Tazinsi

替代品(英文,substitute 或substitute good),是經濟學的名詞,指交叉彈性為正的 ... 百分之幾,由這個概念我們可以推導出替代品、互補品這兩個經濟學中的重要概念。 於 www.tazinsi.co -

#41.互補品– 互補互餘 - Funmg

以互補品進行詞彙精確檢索結果出處/ 學術領域中文詞彙英文詞彙學術名詞經濟學互補品Complements 引用 ... 經濟替代品英文怎樣深度理解經濟學中的「替代品」和「互補品… 於 www.funmg.co -

#42.互補品 - 中文百科知識

互補品 指兩種商品必須互相配合,才能共同滿足消費者的同一種需要,如照相機和膠捲。膠捲的需求量與照相機的價格有著密切關係,一般而言,照相機價格上升,膠捲的需求量 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#43.經濟學的供需問題 - 被貓撿到的幸福

這是回應留言板有人問經濟學的供需問題(互補品、替代品) 豬肉跌價,可能造成豬肝:(A)需求增加(B)供給增加(C)需求減少(D)供給減少。答案D 豬肉和豬肝是互補品, ... 於 maybird.pixnet.net -

#44.互补商品的同义词- 相似词查询

互补商品是什么意思,互补商品用英语怎么说,互补商品的近义词,互补商品的反义词,互补商品的同义词,跟互补商品类似的词语:互补品,替代商品,商品需求量,互补品 ... 於 kmcha.com -

#45.替代品互補品英文 - Elephoto

互補品. 互補財曲線的需求的交叉彈性為負:當Y財貨價格上升時,X財貨的需求減少。. 互補財(英文: Complement 或Complementary good )乃指財貨間的消費是合併在 ... 於 www.elephoto.me -

#46.【風大師解夢專欄】發夢同姜濤拍拖,代表甚麼?

父母常被媒體讚譽為「城中最靚couple」,作為他們的愛情結晶品,無可避免被格外 ... 自平日的語言運用,總是覺得廣東話好博大精深,例如「魚好腥」在英文世界是沒有的 ... 於 www.elle.com.hk -

#47.替代品經濟英文 - Elodie

DCFA金融英語-經濟學- Substitutes & Complements (替代品與互補品) 高頓CFA是中國CFA教育倡導者,替代品的英語翻譯,進口替代型經濟的英文意思,替代品怎麼讀,他 ... 於 www.elodie-bisson.me -

#48.互補品Complements - Earm

以互補品進行詞彙精確檢索結果出處/ 學術領域中文詞彙英文詞彙學術名詞經濟學互補 ... 科技產業中互補產品之創新擴散 · PDF 檔案而先前互補品間之擴散研究大多著重在 ... 於 www.p3dxp.co -

#49.111年逼真!英文模擬題庫+歷年試題[鐵路特考]

B。注意 complementary的意思詳解(A)免費的(B)補充的(C)補償的(D)義務的;必修的"complementary product"為一專有名詞,意思是「互補品」,若稱商品 A的價格逐漸下降, ... 於 books.google.com.tw -

#50.互補英文互補染色體英文,complement; | WJKLV

中文詞彙英文翻譯出處/學術領域互補染色體complement; chromosome 【動物學名詞】 ... 毛互補品英文,Gross complement中文,經濟學毛互補品英文名電子能量跳躍英文名 ... 於 www.discousblog.co -

#51.互補品供給 - Mtlcp

分組討論: 生產技術↑ 要素價格↑ 要素價格替代品互補品對未來的預期: 供給人數 ... 以生產上的互補品進行詞彙精確檢索結果出處/ 學術領域中文詞彙英文詞彙學術名詞 ... 於 www.crystalclrradio.co -

#52.互補品- 英漢詞典 - 漢語網

【互補品】的英文單字、英文翻譯及用法:Complement or Complement good互補品;。漢英詞典提供【互補品】的詳盡英文翻譯、用法、例句等. 於 www.chinesewords.org -

#53.Fellows先生Podcast. 15 台灣的教育體制能夠怎麼樣用最簡單的 ...

13,以誠品書店來看連鎖書店的經營模式,誠品要如何在書店的領域裡再創顛峰呢?(Eng Sub) — 2021-12-20. 15:03 ... Fellows先生應該英文會很好但其實 於 fellowsglobal.com -

#54.替代品互補品英文 - 工商筆記本

互补品 - 维基百科,自由的百科全书. 互補財(英文:Complement 或Complementary good)乃指財貨間的消費是合併在一起,相互之間... 因此,完美互補財的無異曲線成直角 ... 於 notebz.com -

#55.經濟學替代品互補品經濟學試題 - Nbemx

兩財貨的關係(2)替代品與互補品@ 陳碩老師公職考試經濟學:: 痞… ... 替代品(粵拼英文:substitute good,若當Y 財貨的需求量增加,引起副產品尼龍的供給增加p(萬元) ... 於 www.appliedlvittion.co -

#56.互補品彈性

完美互補財的無差別曲線. 互補財(英文: Complement 或Complementary good )乃指財貨間的消費是合併在一起,相互之間彼此牽動對方的需求量。. 如果一種財貨價格提高,會 ... 於 www.touchgroup.me -

#57.加密貨幣變另類武器?烏克蘭用NFT募集軍費,俄羅斯藉比特幣 ...

... 網站上公開發售一系列NFT加密藝術品,包括新聞報道截圖、戰機剪影、以 ... 不代表DAO能夠取代國際救援機構,反而是兩者可以相互合作,互補不足。 於 www.etnet.com.hk -

#58.互補品 - 華人百科

互補品 指兩種商品必須互相配合,才能共同滿足消費者的同一種需要,如照相機和膠卷。膠卷的需求量與照相機的價格有著密切關系,一般而言,照相機價格上升,膠卷的需求量 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#59.经济学上,新房和二手房是互补品还是替代品啊? - 知乎

个人觉得新房和二手房既不是(完全)的互补品也不是(完全)的替代品。 ... 替代品,英文又称Substitutes,也就是两种商品功能上相似或者相同,其中一种就能基本满足 ... 於 www.zhihu.com -

#60.Complements - 互補品 - 國家教育研究院雙語詞彙

出處/學術領域, 英文詞彙, 中文詞彙. 學術名詞 經濟學, Complements, 互補品. 學術名詞 海事, complements, 補助信號. 以互補品 進行詞彙精確檢索結果 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#61.【名家專欄】中共國有企業將購買俄羅斯資產| 國際制裁| 大紀元

【大紀元2022年03月25日訊】(英文大紀元專欄作家Chadwick Hagan撰文/原泉 ... 俄羅斯和中共在扳倒美國方面有共同的戰略利益,也有互補的商業需求。 於 www.epochtimes.com -

#62.搜尋結果詳目內容 - 政府研究資訊系統GRB

英文 關鍵字. 中文摘要. 英文摘要. 報告系統編號. 計畫中文名稱. 計畫英文名稱. 主管機關. 計畫編號. 執行機構. 研究期間 ~. 報告頁數頁. 使用語言. 研究人員. 於 www.grb.gov.tw -

#63.voucher?記住這4個英文單字,讓你出國不錯過促銷撿便 - Lyins

臺灣的經濟課本上寫小籠包跟口內膏是互補品哦,由來已久, 即溶糙米茶|臺灣京工興業有限公司|King Kung Health Food ... 於 www.psoriasveda.co -

#64.經濟學中替代品和互補品的區別和聯系_百度知道 - Gimfm

互補 財互補財(英文:Complement 或Complementary good)乃指財貨間的消費是合併在一起,相互之間彼此牽動對方的需求量。如果一種財貨價格提高,會導致另一種財貨的需求 ... 於 www.taytosss.co -

#65.互补品用英文怎么说 - 沪江

互补品 的英文: complement goods. 参考例句:. A high negative cross-elasticity between two goods means that they are close complaints. 於 m.hujiang.com -

#66.互補品、成長選擇權與策略性投資 理論與實證研究

此外,在策略決策中考慮互補品尤其重要。 ... 卡爾曼過濾器(The Kalman Filter)估計營收的波動度,發現互補性與波動度與成長選擇權價值呈正向關係。 ... 語文別: 英文. 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#67.经济替代品英文 - Zfrwpy

互補品 (Complements)——互補產品(Supplementary product)互補品是指兩種商品之間存在著某種消費依存關係,即一種商品的消費必須與另一種商品的消費相配套。一般而言,某種 ... 於 www.cheerfulprsdent.co -

#68.樂威壯- 德國拜耳

日本籐素是溫和保養品很少有副作用現象臉紅心跳加快正常現象,是因為赤根草活性 ... ED是勃起性功能障礙(ErectileDysfunction)的英文簡稱,是指陰莖持續不能達到或者 ... 於 adncaraota.com -

#69.互補品替代品經濟知識 - ZQWBT

中文詞彙英文翻譯出處/學術領域生產上的替代品Substitution in production 【經濟學】 生產上的互補品Complements in production. Substitute 替代品substitutes 替代 ... 於 www.kingslakate.co -

#70.DCFA金融英语-经济学- Substitutes & Complements (替代品与 ...

DCFA金融英语-经济学- Substitutes & Complements (替代品与 互补品 )-高顿CFA. 281播放 · 总弹幕数02019-01-07 22:31:22. 主人,未安装Flash插件,暂时无法观看视频,您 ... 於 www.bilibili.com -

#71.替代品英文茶替代品 - Hrkpar

替代品_替代品英文_替代品和互補品_太平洋時尚網專區. 誰說便宜沒有好貨,各種大牌粉底液替代品,平價ysl,雅詩蘭黛,cpb都在這里等你!!查看全文>> 粉底液粉底液 ... 於 www.chismhme.co -

#72.互補品彈性怎樣深度理解經濟學中的「替代品」和 ... - KELP

「替代品」(substitute)和「互補品」(complement)是經濟學中出現頻率非常高的 ... 毛互補品英文,Gross complement中文,經濟學毛互補品英文怎麼說,毛互補品中文 ... 於 www.standrwslt.co -

#73.學習專欄| 英文差一點意思大不同complimentary a. 免費的 ...

complementary a. 互補的. 例:John and Peter have different but complementary skills. 約翰和彼得擁有的技能不同,但能互補。 於 www.ivy.com.tw -

#74.燃燒吧! 我的創業魂: 創世代的26種成功面貌| 誠品線上

... 著瞧Whoscall App行銷全球紅點子科技讓學習英文變成一門好生意映雲科技你看到插畫,他們看到商機 ... 誠品26碼/, 2681482512007 ... 如何建立優勢互補的創業團隊? 於 www.eslite.com -

#75.switch Dragonball xenoverse 2 中英文版- 電子遊戲 - Carousell

喺Hong Kong,Hong Kong 買switch Dragonball xenoverse 2 中英文版. switch ... 價格不一歡迎查詢歡迎以舊換新,差價互補,可多換1 好快會有最新 ... 於 www.carousell.com.hk -

#76.怎麼分互補品替代品(供給.需求) - Clear - 你不知道的歷史故事

替代品舉例 · 替代品歌詞 · 替代品供應 · 替代品互補品 · 替代品定義 · 替代品感情 · 替代品互補品英文 · 替代品經濟 · 替代品英文 · 生產替代品 ... 於 historyslice.com -

#77.complement中文經濟Substitutes and Complements - 藥師+全 ...

簡單來說,若兩種物品都能用來滿足消費者同一欲求,則這兩種物品屬代替品。假設地下鐵路及 ...。 ... 互補品英文 ... 代替品與輔助品(Substitute and Complement). 於 pharmacistplus.com -

#78.互补品- 维基百科,自由的百科全书

互補 財(英語:Complement 或Joint demand),為一經濟學名詞,即需求的交叉彈性為負的財貨。與替代品相對。乃指財貨間的消費是合併在一起,相互之間彼此牽動對方的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#79.互補品是什麼意思、英文翻譯及中文解釋 - 三毛英語季

互補品 是什麼意思、英文翻譯及中文解釋分析:互補品詞語:互補品解釋:complementarygoods詞典:農牧林專業漢英詞典互補品相關 ... 於 m.smyyj.com -

#80.互補英文 - MMyz

一般而言,某種商品互補品價格的上升,將會因為互補品需求量的下降而導致該商品需求量的下降。 互補財(英文:Complement 或Complementary good)乃指財貨間的消費是 ... 於 www.thegenyprjct.co -

#81.替代品 - 求真百科

替代品(英文:substitute 或substitute good),是經濟學的名詞。 ... 對於需求來講,替代品是同向,互補品是反向;對於供求來講,替代品為反向,互補品為同向。 於 factpedia.org -

#82.經濟學替代品互補品在PTT/Dcard完整相關資訊 - 伴侶

關於「經濟學替代品互補品」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. [PDF] 無異曲線的斜率-邊際替代率行. 為. 個體經濟學. Microeconomics. ○ 完全互補品. 於 hkskylove.com -

#83.替代品互補品在PTT/Dcard完整相關資訊

提供替代品互補品相關PTT/Dcard文章,想要了解更多替代品供應、替代品歌詞、替代品舉例有關電玩與手遊文章或書籍,歡迎來遊戲基地資訊站提供您完整相關訊息. 於 najvagame.com -

#84.90 粒魚明膠軟凝膠............ - 英俊的部落格........

實用英文會話,信用卡申辦條件,商用英文對話,台北多益,托福測驗2022-4-6 California Gold Nutrition, 維生素D3,125 微克(5000 國際單位),90. 於 mattel228861381.pixnet.net -

#85.互补品用英文怎么说- 沪江英语

互补品 的英文: complement goods. 参考例句:. A high negative cross-elasticity between two goods means that they are close complaints. 於 www.albertospg.com -

#86.替代品英文怎麼說 - 578sy

替代品英文alternative 替: Ⅰ動詞1 (代替) replace; substitute for; ... 互補品(Complements)——互補產品(Supplementary product)互補品是指兩種商品之間存在著某 ... 於 www.578syert.co -

#87.互補品與替代品之間的關係 - 問答簿

對於兩種物品,如果一種物品價格的上升引起另一種物品需求的增加,則這兩種物品被稱為替代品(Substitute Goods)。互補品指兩種商品必須互相配合, ... 於 www.answerbook.pub -

#88.互補品

完美互補財的無差別曲線. 互補財(英文: Complement 或Complementary good )乃指財貨間的消費是合併在一起,相互之間彼此牽動對方的需求量。. 如果一種財貨價格提高,會 ... 於 www.dehlicast.co -

#89.互補品 - MBA智库百科

互補品 (Complements)——互補產品(Supplementary product)互補品是指兩種商品之間存在著某種消費依存關係,即一種商品的消費必須與另一種商品的消費相配套。 於 wiki.mbalib.com -

#90.互补品- 英文翻译- Cncontext

互补品 的英文翻译– 中文-英语字典和搜索引擎, 英文翻译. 於 cncontext.com -

#91.經濟學-需求理論(二)-知識百科-三民輔考

需求函數(Demand Function) · 1.替代品(Substitute Goods) 當財貨A的價格上升時,消費者便不購買財貨A轉而購買財貨B,以替代財貨A,此時,財貨B即為財貨A的替代品。 · 2.互補 ... 於 www.3people.com.tw -

#92.替代品/ 互補品substitute / complement 為什麼酒吧願意免費 ...

酒精飲料和水的效用相似(都能解渴),可以彼此取代,經濟學家艾爾弗雷德‧馬歇爾(Alfred Marshall)將兩者稱為「替代品」(substitute);至於酒精飲料和 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#93.供給替代品互補品 - Mypagn

在供給而言,替代品就是產品間競爭使用同一資源,互補品就是產品間由同一生產要素 ... 互補財(英文: Complement 或Complementary good )乃指財貨間的消費是合併在 ... 於 www.mypagnaje.co -

#94.互補品英文

互補品英文 ... 互補品(Complements)——互補產品(Supplementary product)互補品是指兩種商品之間存在著某種消費依存關係,即一種商品的消費必須與另一種商品的消費相配套。 於 www.philwoods.me -

#95.要是沒錢就用吻來賠!十大霸道總裁韓劇最甜情話推爆 - 三立新聞

《愛上變身情人》又被翻譯成內在美,男主角(航空公司的代表)的臉盲症,他比一般人更能體驗一個人的內在美,而他們也更像一面鏡子的互補,療癒了彼此 ... 於 www.setn.com -

#96.互补品- 联盟百科,语义网络

互補 財(英文:Complement 或Complementary good)乃指財貨間的消費是合併在一起,相互之間彼此牽動對方的需求量。如果一种財貨价格提高,会导致另一种財貨的需求下降 ... 於 zh.unionpedia.org -

#97.替代品英文在PTT/Dcard完整相關資訊

提供替代品英文相關PTT/Dcard文章,想要了解更多替代品舉例、替代品互補品、替代品互補品英文有關科技/資訊文章或書籍,歡迎來3C資訊王提供您完整相關訊息. 於 digitalsolute.com