事業線分岔的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦日本NHK特別採訪小組(NHK「女性の貧困」取材班)寫的 女性貧困:負貸、漂流、未婚單親,陷入惡性循環的貧困女子 和李相泫的 腦科專家教你從大腦看透人心都 可以從中找到所需的評價。

另外網站手相看你是否擁有特殊才能 - Sky Blue也說明:(2)智慧線分叉伸向食指 ... 線的朋友,全部多才多藝,文武通吃,但事業都是小成,如果此智慧線的源頭,與生命線分開,少了個性患得患失的缺點,事業表現往往更有成就。

這兩本書分別來自寶瓶文化 和橙實文化所出版 。

國立成功大學 中國文學系 蘇偉貞所指導 黃資婷的 抒情離現代:懷舊的能與不能──論林俊頴小說 (2021),提出事業線分岔關鍵因素是什麼,來自於離現代、懷舊、抒情、林俊頴、博伊姆。

而第二篇論文朝陽科技大學 建築系建築及都市設計碩士班 劉秉承所指導 鄭傑文的 運用空間型構理論動態式視野分析方法之逃生模擬研究 - 以臺灣中部五間大學圖書館為例 (2021),提出因為有 逃生行為、路徑抉擇、空間型構理論、動態式視野分析、虛擬實境的重點而找出了 事業線分岔的解答。

最後網站事业线中间分两叉的女人手相 - 手机搜狐网則補充:如果事业线偏斜且两端分叉,说明这种人的工作或事业经常变动,但也可以从不同的职业学到经验,从而获得成功,这种人比较沉稳,如果男人适合离乡工作, ...

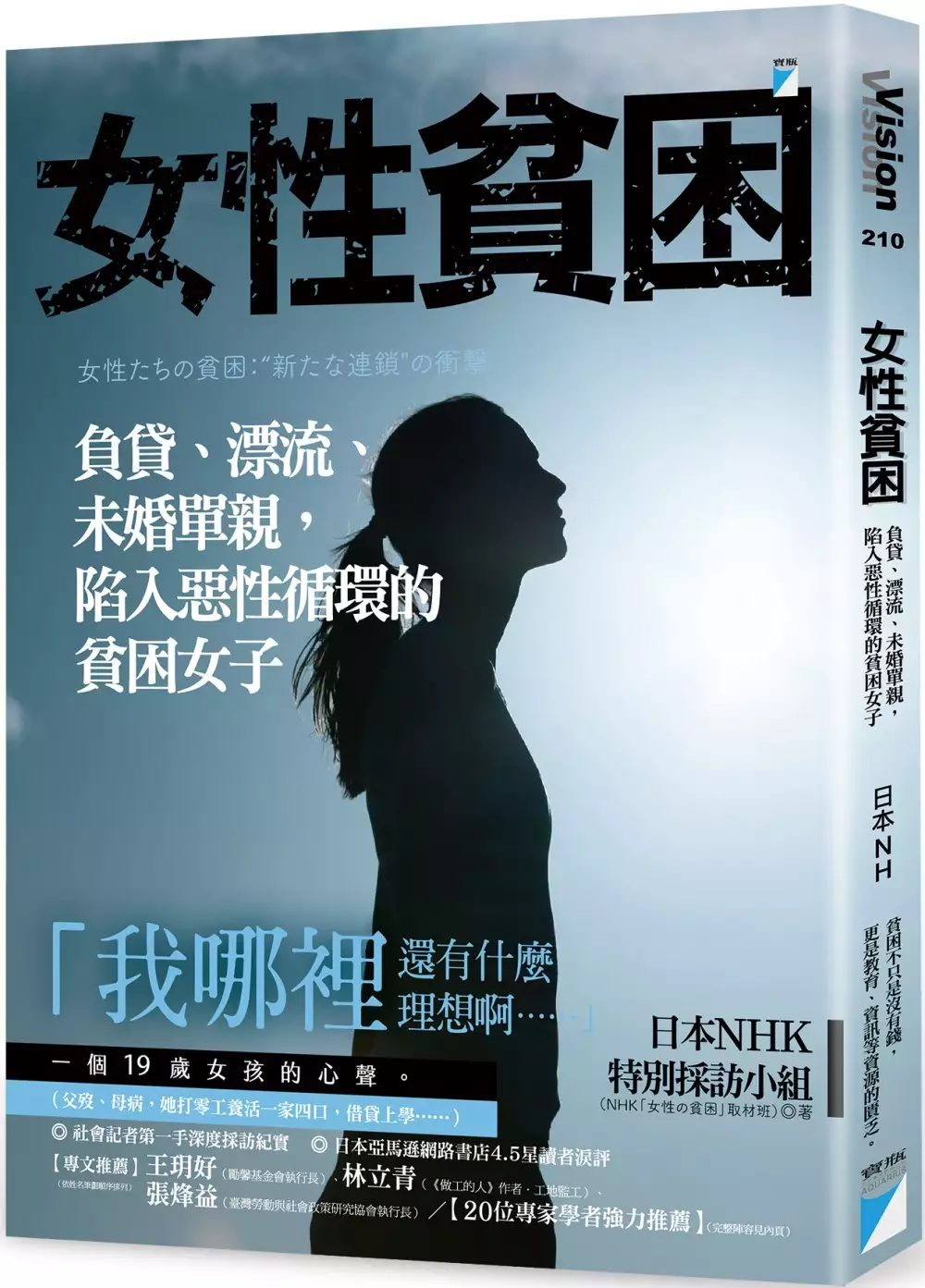

女性貧困:負貸、漂流、未婚單親,陷入惡性循環的貧困女子

為了解決事業線分岔 的問題,作者日本NHK特別採訪小組(NHK「女性の貧困」取材班) 這樣論述:

「我哪裡還有什麼理想啊……」 ──一個19歲女孩的心聲。 (父歿、母病,她打零工養活一家四口,借貸上學……) 大學一畢業,便負債二十年的學貸女孩; 深夜拖著行李箱,茫然無依的漂流少女; 半坪小窩,蝸居逾兩年,母女三人同為網咖難民; 單親媽媽最後的生存希望,是附設免費托兒的酒店…… 這個社會,給了她們什麼樣的明天? [缺乏家庭支持、缺少穩定工作、缺席的社會支援] 她們在人生起點就被剝奪了希望。 →「貧困」,不僅是沒有錢,更是指壓榨、漠視、孤立,以及教育、資訊等各項資源的匱乏──她們身處社會底層,儘管奮力掙扎,仍難以脫困。 這些女性,可能化妝精緻,或是

穿著普通學生服,不符一般對於貧窮的想像,但其實光是最低限度地「正常」活著,便耗盡力氣。然而,她們的聲音被僵固高牆隔絕,外界聽不到,便不去看見。 ‧十六歲的漂流少女:「能活到三十歲就知足了。」(遭繼父性虐待,離家後,以援交為生。) ‧十九歲的網咖難民女孩:「無論對人生還是社會,我早已什麼也不期待了。」(母親離婚後崩潰,靠她打工養家,和同樣中輟的妹妹一天只吃一餐,寄居網咖。) ‧二十七歲的八大女子:「店裡的人和客人,像家人一樣地關心我。」(國中畢業後離家,與再婚的母親從此失聯。) ‧四十歲的單親媽媽:「我只能拿比自己慘的人來自我安慰。」(離開了家暴丈夫,獨力扶養兩個孩子,英語能力

強,卻只找得到約聘工作。) 日本平均每三名單身女性,就有一人深陷貧困。而在臺灣,女性戶長的「家戶貧窮率」高於男性戶長,女性的平均薪資卻只有男性的八成六。 這是沒有終點的惡性連鎖:家庭關係斷裂、社會資源潰敗、穩定工作無望,年輕的單親媽媽孤立無援,或是投靠更邊緣的性產業;而她們的小孩長大之後,又繼承新的貧困家庭…… 我們真的可以將所有責任都推卸給 這些默默努力的人嗎? ◎【鏡頭之外,報導團隊的嘆息】 (摘自《女性貧困》內文) ‧單親媽媽在經濟支援不足的情況下,會將貧困傳給下一代。貧困出身的孩子剛踏入社會,就已經輸在人生的起點,所以有人無論如何掙扎,也擺脫不了窮

困。──戶來久雄(NHK報導局科學文化部副部長) ‧原本應該是最發光的年紀,卻在人生的起點,就已被剝奪了「夢想」與「希望」。──三村忠史(NHK報導局社會節目部總製片人) ‧家庭不穩定的女性容易早婚、早生小孩,而且早婚的人離婚率很高。她們缺乏在社會上通用的技能,要找工作也更困難。──村石多佳子(記者) ‧大街上隨處可見拖著行李箱的少女,背後竟是貧困的淒慘現實。她們奮力想掙脫,然而垂死掙扎的結果,卻是「漂流」在這社會上。──板倉弘政(記者) ‧單親媽媽的存在,正是女性貧困的象徵。──丸山健司(導播) ‧我無法對一個已經非常努力的人說加油。我甚至想說「你已經不用再努力

了」。──宮崎亮希(導播) 本書特色 ◎社會記者第一手深度採訪紀實,日本亞馬遜網路書店4.5星讀者淚評。 ◎貧困不只是沒有錢,更是教育、資訊等資源的匱乏。 ◎王玥好(勵馨基金會執行長):「《女性貧困》書中採訪報導的內容,不僅在日本,臺灣其實也真實發生著,是勵馨無數服務對象的寫照。」 ◎林立青(《做工的人》作者‧工地監工):「看完這本書以後,令我更加難過的是這本書完成於二○一四年,卻完全可以預言到臺灣現在的二○二一。」 ◎張烽益(臺灣勞動與社會政策研究協會執行長):「臺灣也需要一本臺灣版的《女性貧困》,來引發社會輿論的重視,這樣對於陷入貧窮流沙的女性,才會有重見希望與光明

的一天。」 名人推薦 20位重量發聲,齊心推薦 ──別以為「與我無關」,社會是相通相連的 (依姓名筆劃順序排列) 【專文推薦】 王玥好(勵馨基金會執行長) 林立青(《做工的人》作者‧工地監工) 張烽益(臺灣勞動與社會政策研究協會執行長) 【強力推薦】 大師兄(《比句點更悲傷》作者) 王婉諭(立法委員) 王順民(中國文化大學社會福利學系教授) 王慧珠(彭婉如文教基金會執行長) 朱剛勇(人生百味共同創辦人) 何素秋(家扶基金會執行長) 呂秋遠(律師) 李佳庭(芒草心慈善協會社工) 杜瑛秋(財團法人台北市婦女救援社會福利事業

基金會執行長) 范國勇(現代婦女基金會執行長) 覃玉蓉(婦女新知基金會祕書長) 賀照緹(導演) 馮燕(國立臺灣大學社會工作學系教授) 黃克先(國立臺灣大學社會學系副教授) 黃淑英(台灣女人連線理事長) 鄭國威(NPOst公益交流站共同創辦人) 鄭麗珍(國立臺灣大學社會工作學系教授)

抒情離現代:懷舊的能與不能──論林俊頴小說

為了解決事業線分岔 的問題,作者黃資婷 這樣論述:

2001年,斯韋特拉娜・博伊姆(Svetlana Boym,1959-2015)於《懷舊的未來》(The Future of Nostalgia)提出離現代概念,反思學界討論現代性概念時,總有一個以西歐與英美為主的隱藏的模型,她自身所處的東歐是被排斥在外的,開啟了她離現代的四部曲:《懷舊的未來》(The Future of Nostalgia, 2001)、《離現代建築》(Architecture of the Off-Modern, 2008)、 《另一種自由:觀念的另類史》(Another Freedom: The Alternative History of an Idea, 2010

)、《離現代》(The Off-Modern, 2017)。離現代的發想成為本研究重要的方法論,促使筆者思考台灣文學發展脈絡裡頭,除了慣用的後殖民史觀之外,有否其他詮釋文學方法的可能,並且對歷史學家克羅齊(Benedetto Croce)提出的「所有歷史都是當代史」的深切反思。然而,就博伊姆的定義,離現代並非嚴格定義下的科學方法,但也因此擁有更多詮釋彈性。據此,筆者試圖在博伊姆「離現代」的基礎上,以抒情作為論述與寫作實踐策略:抒情,既可以是閱讀的方法;是中國文學裡頭重要的傳統;是抒情詩化裡頭的詩意;亦是情感政治的動員。本研究旨在創造「抒情離現代」這條閱讀文學史的路徑,且藉由「離現代」(Off-

Modern)及其衍伸的三種懷舊修復性懷舊(Restorative Nostalgia)、反思性懷舊(Reflective Nostalgia)、前瞻性懷舊(Prospective Nostalgia)來思考現代文學中的鄉土書寫,尤其是反思性懷舊與前瞻性懷舊對時空並重之特色,成為筆者的重要方法來對抗單一的鄉土想像。不可諱言,抒情離現代的提出,可視為對政治的除魅與對抒情的復魅,旨在除去意識形態的眼光後,反思文學還能留下什麼。本研究並不打算重新發明傳統,林俊頴文本以艱澀難讀聞名,在眾多鄉土書寫的大家中,本研究未選擇博雜臚列出被歸類在鄉土書寫隊伍之名單,反而採取單一作家論之方法,以林俊頴為核,原因有

三:一,試圖去尋找創作者「將自身鑲嵌進一個歷史性時刻」;二,考量鄉土幾乎是創作者們難以迴避的書寫題材,易有游魚漏網;三,若以年度出版品來總結鄉土書寫特色,容易忽略創作者的生命情境與自身書寫節奏,畢竟政治經濟等社會背景不是文本產生的唯一語境,故希冀能盡可能於歷史結構與創作者生命史並重的前提下,藉由對文本的深入探討,輻輳出抒情離現代概念,反思懷舊的能與不能之處。

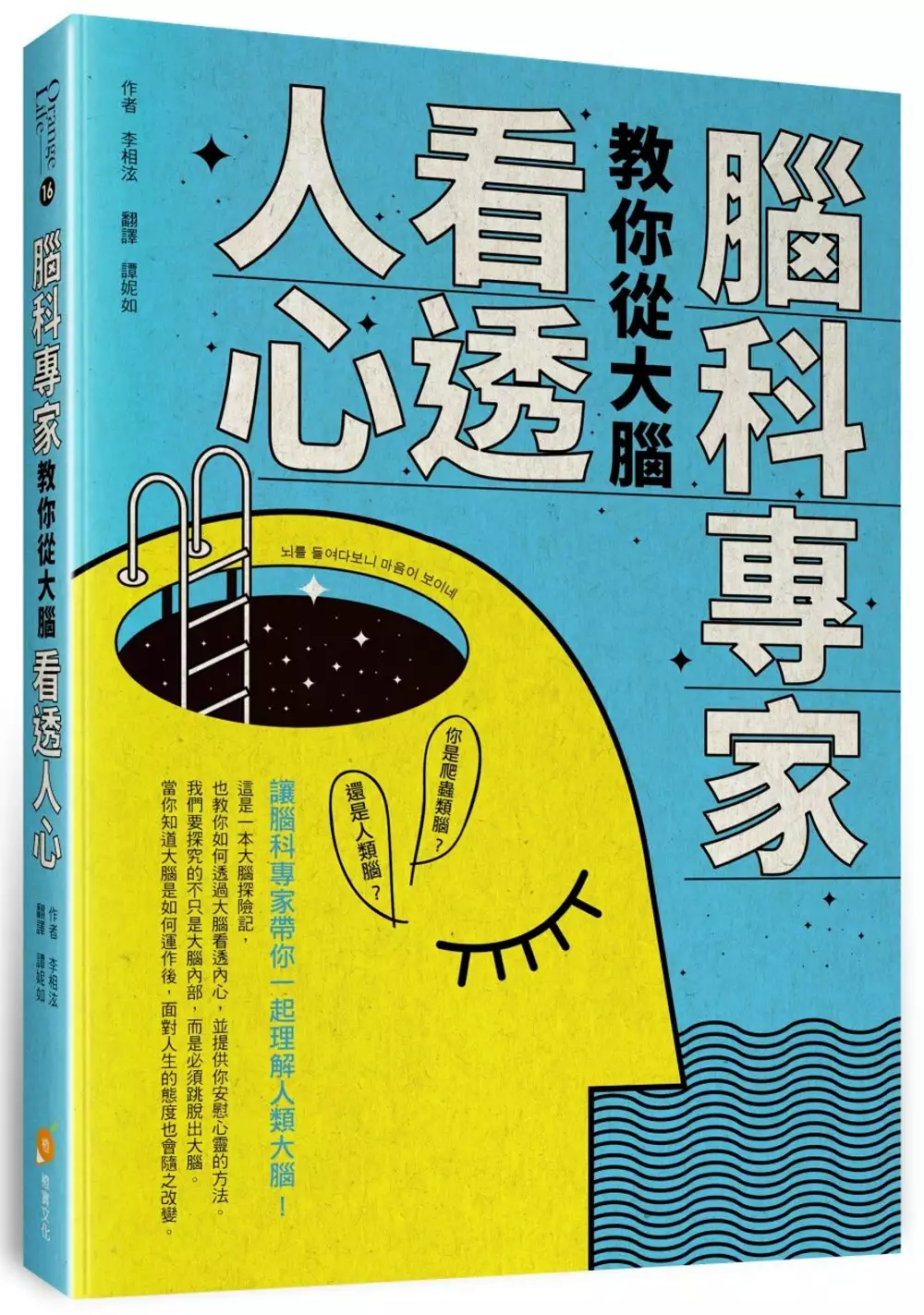

腦科專家教你從大腦看透人心

為了解決事業線分岔 的問題,作者李相泫 這樣論述:

你是爬蟲類腦?還是人類腦? 讓腦科專家帶你一起理解人類大腦! 為什麼常常想不起來呢?會忘記剛剛想做的事? 講話常常用「那個。。。這個。。。」來代替主詞? 是否懷疑自己得了失智?或是大腦提早衰老了? 先別急著吃銀杏補腦,其實你需要的是先瞭解大腦的構造, 找出記憶存放的位置,看透內心的想法、釋放心靈的壓力, 你也能恢復年輕時的記憶力! 「為什麼我經常不能依照決心或計劃實踐呢?」 若你在面對任何刺激及挑戰時,習慣以攻擊或逃避的方法來解決, 那麼你的大腦不就與爬蟲類大腦的水準一樣嗎? 你是爬蟲類腦?還是人類腦?跟著本書一起來理解你的大腦! 這是一本大腦探險記,也教

你如何透過大腦看透內心,並提供你安慰心靈的方法。 我們要探究的不只是大腦內部,而是必須跳脫出大腦。 當你知道大腦是如何運作後,面對人生的態度也會隨之改變。 本書特色 鱷魚、小狗、人類皆同時存在人類大腦的某個角落, 人類大腦除了理性腦之外,還包括了本能腦與感性腦。 因此會做出理性、感性、本能摻揉一體的複雜行為。 若能徹底了解人腦的三層結構,就更能理解自己與他人的行為與想法。 憂鬱症患者是因為左腦的思緒太多,形成的負面想法逐漸代替自己成為主角, 只要如對待客人般來對待「想法」,你也能放下複雜的思緒走向平靜。 大腦是由許多點連結而成的小宇宙,充分認識大腦的

前後左右構造與變化, 你也能洞悉人性,過著不被想法、本能牽著走的人生。 作者簡介 李相泫 主修老人醫學的家庭醫學系醫生,在延世大學擔任醫學系家庭醫學系臨床教授,於老化科學研究所教授「腦與老化」課程。 因為想不起患者名字,擔心自己是不是得了老人癡呆症,所以開始學習腦部知識。在北卡羅來納大學UNC學習老人醫學與認知智慧後,陷入了大腦的世界。為了與身心俱疲的人一起學習,也同時進修心理課程。 以國民健康保險日山醫院健康增進中心的所長,及公家醫療事業團長的身分,固定出演KBS「健康 365」、「健康 Plus」、「電臺主治醫生」等節目,為觀眾及聽眾進行健康諮詢。著有『全家人

一起閱讀的老人病診所』、『我們家主治醫生的好醫生』等書。 前言 試著不要用大腦思考,直覺地窺探世界與自己的內心 第一章 大腦在漫長歲月中是如何變化的——大腦三階段 就是那個誰啊!/ 三層石塔與大腦的進化 /海底總動員/鱷魚寶寶與美女記者/ 牛的眼淚/誰住在最頂層 第二章 大腦的中心:我的記憶在哪裡——記憶與感受 該將最貴重的物品擺放在何處/ 海馬只生活在海洋中嗎?/狗狗的夢話/電腦開機速度變慢的原因 /輸入多少就輸出多少/你是用眼睛閱讀?還是用手閱讀?/看過最有趣的電影/記憶被抹去,感覺仍猶存 第三章 左腦的故事:想法並非自我——想法與集中 想法中毒/不曾有過爭吵嗎?/

世界上只要沒有should (應該)/毫釐之差/像客人般對待想法 / 該如何集中/集中精神在豎線上:網路衝浪與閱讀的差異/縱向集中: 去旅行吧!/截止期限? 起跑線? 第四章 右腦的故事:夢想大藍圖——平靜與共鳴 請試著往右走,那麼將變得平靜 /5,700億倍 /和平與微笑 /「H」字的人生/「休息」所蘊含的三種意義/愛管閒事的大腦 /寧靜的大腦 /「不朽的名曲」與臉書的按鍵/共鳴與無共鳴/不認同無妨,只要有共鳴/若無愛心,我什麼都不是/微笑是付出,並非擁有 /愛情是沒有理由的/每半個月的三天裡,陪你做你想做的事 第五章 前腦的故事:致站在前面的他——選擇與成長 額頭凸的人聰明嗎

?/我們往何處去 /為什麼會有頸部呢? /主人意識與僕人意識/教訓與忠告/散播幸福病毒/製造衝突的疑問詞/ 六何原則中哪一個最重要?/是想要培養? 還是想要利用? /為什麼3M中少了MONEY/ 惡人所支配/ 最高級形態有複數? / 人生的優先順位 /擁有捨棄49的勇氣/ 要做這個,還是那個/模糊焦點與捨棄/有期徒刑罪犯與無期徒刑罪犯/趣味與意義/別成為法官/ 不是想成為什麼,而是想做什麼 /人生而有天賦 /最近在畫什麼?/擅長的事與成長的事 第六章 跳脫我的大腦——「我」與內心 what are you?/我的邊界在哪裡?/ 過度追求健康是貪念/基因叫我跟其他人相遇/ 一顆豆子也是

借來的 /討飯吃的人生 /一起看的驚奇 /樹是地球的主人?/我們的時間與我的時間 /用冥想洗滌心靈/先深呼吸喘口氣 /人生中不可動搖的東西/向恐慌症患者學習呼吸法/聽覺、觸覺與嗅覺冥想 /放、察、望與照顧內心/ 進入、停留、離開 前言 試著不要用大腦思考, 直覺地窺探世界與自己的內心 我很好奇,人的腦袋為什麼能控制我這個人、指揮我的行為呢?到底是大腦的哪一部分擁有這樣的能力?筆者認為在學習大腦相關知識的過程中,就能瞭解人類與世界。 筆者認為若能瞭解大腦裡各個領域的分佈圖,就可以瞭解大腦。大腦是歷經漫長歲月的變化與累積過程形成的,透過觀察其層層結構,似乎可以瞭解人類的行

為。當我們逐漸瞭解到左腦與右腦各自發生的事情時,就會對這二者之間的差異感到十分有趣。也瞭解到我們會在前腦裡畫出如何引領自己的小藍圖,也對腦部深層記憶形成的過程,有一定程度的瞭解。 然而,並非如此, 大腦並非各自擁有各自的領域。大腦是由無數的點連結而成的線,這些線彼此相連,交織成龐大的網絡。就猶如我存在世界中,以一個點的身份與其他點相連結一般,大腦也是如此連結而成的小宇宙。 我萌生了這樣的念頭,不是窺視小小的腦袋內部,而是離開它到外側去看看我們的世界和內心。想知道當我從覆蓋住我的薄薄肌膚層跳脫出來時,是如何與各位連結,並形成這個世界的呢? 我想與曾經和我締結緣份的人們分

享本書,於是將其公諸於世。 然而,在廣闊無涯的世界裡, 一定存在著某個願意邊走邊聊天的人。想和他們一起邊走邊談笑,更期望您就是那一位。 跳脫大腦中心來看大腦時,發現大腦不是一個,而是兩個。就猶如社會區分成左翼與右翼一般,大腦也是區分成左右兩側。就猶如與敵人同寢一般,兩個不同立場的大腦之間有個橋樑,互相連結、依存。 左腦是理性的,思緒似乎十分複雜。思緒並非我本人,卻老是以主人自居,因而引發了無數的問題。不是以主人般態度對待思緒,而是以對待客人之姿待之,就可以稍微擺脫思緒的操控,獲得些許的自由。 現在就讓我們來窺探一下右腦。右腦像在對待平靜的心一般,走出繁雜

的日常生活,試著在右腦裡享受寂靜與平靜吧! 窺視完大腦左右兩側後,來探究一下前腦吧!前腦位於大腦前側,擔負起如同人類社會的領導者般的角色,領導者經常必須在好幾條分岔路上, 挑選出一條最好的道路。當我們踏上他所挑選出來的某一條道路上時,會逐漸成長、變得成熟。 因此,要從東西南北各個面向來窺探腦部。現在該是我們試著從那顆小腦袋跳脫出來的時候了!從大腦跳脫出來就是從我自己抽離出來。從被禁錮在像肌膚這樣框架裡跳脫出來時,在不斷流轉的生活中與自己相見。從小小的大腦中跳脫出來後,在窺探遼闊的內心世界的過程中,就會到達本書的最後一章了。 準備好跳脫小腦袋瓜了嗎? 一

起試著抽離看看吧!

運用空間型構理論動態式視野分析方法之逃生模擬研究 - 以臺灣中部五間大學圖書館為例

為了解決事業線分岔 的問題,作者鄭傑文 這樣論述:

室內空間發生災害時,人們通常只能依循現場的逃生指引系統逃生,自身無法得知災害發生的地點,圖書館更有物件重複性高、視覺死角多的特性,常陷入迷路找不到出口的窘境。本研究以臺灣中部五間不同空間組構的大學圖書館作為實驗基地,導入空間型構理論(Space syntax)之視域分析方法(Visibility Graph Analysis)量化空間整體之視覺資訊。空間型構理論是由英國倫敦大學Bill Hillier教授所領導的研究團隊提出,是基於空間組構本身的配置格局,通過運算技術對數據進行量化解析,揭示空間表層型態背後更深層的組織意義。其中,本文以型態智慧性(Spatial Intelligibilit

y)之迴歸數值(R-square : Visual Connectivity/ Visual Integration-HH)進行分析,選定一項環狀規則空間組構與一項不規則空間組構做為重點實驗項目,赴實地以FARO Focus高速三維雷射掃描儀將真實空間數位化,獲取空間的三維點雲(Point Cloud)模型,呈現趨近於真實環境的虛擬實境(Virtual Reality)場景,模擬於HTC Vive頭戴式顯示器測試50位青壯年民眾的逃生路徑,再將實驗數據以動態式視野分析方法(Isovist - Dynamic Visual Analysis)進行解析。此方法有別於以往傳統不具時間因素的靜態空間型

構視覺分析,得以檢視受測者移動軌跡上發生停滯、繞道的關鍵位置,觀測受測者是基於何者視覺環境產生迷路的,希冀改善避難路線指引以加速逃生過程。將受測者的移動路徑與視覺資訊變化進行Isovist動態式視野分析後,本文得知:1.逃生路徑中視野最佳的地方,如廣場、十字路口、分岔路口,容易伴隨停滯現象,為重要的「關鍵抉擇點」。2.在繞道行為發生前,76%的受測者其視覺範圍值 (Visual Area) 有快速上升的情形,若此時沒有接收到正確的逃生指引,而選擇了錯誤的路徑,就容易陷入視野不佳的劣勢空間,大幅延長通過測試的時間。3.快速完成實驗的受測案例移動路徑大多規律地位於視野中等或良好的視覺範圍值(Vis

ual Area)區域之間,並且在視野良好的關鍵抉擇點做出了正確的路徑選擇。

事業線分岔的網路口碑排行榜

-

#1.手相事業線分叉 - 工商筆記本

2017年6月18日- 文\易乾坤風水堂清蓮居士手相事業線(如圖藍色)末端分叉圖解1、事業線起點分兩叉,一支向金星丘,一支向太陽丘表示其人慾念過盛,其運程常受 . 於 notebz.com -

#2.手相事業線圖文詳解:你的事業線屬於什麼類型? - iFuun

事業線 自手掌底端上升抵達中指底,以至穿過中指第三節,表示其人事業心特別重, ... 事業線穿過感情線,末端分叉,而且不見其他外力線或者勝利線,表示其終身事業 ... 於 www.ifuun.com -

#3.手相看你是否擁有特殊才能 - Sky Blue

(2)智慧線分叉伸向食指 ... 線的朋友,全部多才多藝,文武通吃,但事業都是小成,如果此智慧線的源頭,與生命線分開,少了個性患得患失的缺點,事業表現往往更有成就。 於 hara1208.pixnet.net -

#4.事业线中间分两叉的女人手相 - 手机搜狐网

如果事业线偏斜且两端分叉,说明这种人的工作或事业经常变动,但也可以从不同的职业学到经验,从而获得成功,这种人比较沉稳,如果男人适合离乡工作, ... 於 www.sohu.com -

#5.男左女右教你看「 手相」各種線,一生的秘密都在這裡

若感情線長而且有分岔往下彎,則是捨一切為情犧牲。感情線深細的, ... 事業線——是從手掌底部往上升的紋,有的人可以直抵中指根部,也可稱為命運紋。 於 bossmurmur.com -

#6.手相事業線分岔 - 雅瑪黃頁網

搜尋【手相事業線分岔】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... 威力事業有限公司--為專業生產「天花板節能風扇」之先鋒業者,以創新獨特想像 ... 於 www.yamab2b.com -

#7.事业线分叉y_万图壁纸网

事业线分 叉y. 手相事业线分叉图解. 图片尺寸442x322. 事业线明显的分叉. 图片尺寸500x599. 手相事业线分叉像树枝,一生辛苦多劳,公婆不体谅! 图片尺寸367x443. 并于y ... 於 wantubizhi.com -

#8.準到嚇人的手相!(圖) @ blog-悠遊蓮田-景麗-部落格 - 隨意窩

事業線 是從手掌底部往上升的紋,有的人可以直抵中指根部,也可稱為命運紋。 ... 如果在中指下往下彎,就非常任性,且不擇手段若是感情線長而且有分叉往下彎,則是捨 ... 於 blog.xuite.net -

#9.事业线末端分叉图解女 - 神巴巴星座网

事业线 末端分叉图解女怎么看?在相术中的手相领域,事业线指的是人的手掌掌心纹路中代表事业运势的手纹线。好的事业线预示着好的运势,意味着事业发展 ... 於 www.shen88.cn -

#10.如果生命線分叉,會發生什麼呢? - JUSTYOU

生命線可以看出一個人的壽命、身體健康程度、事業、財運以及感情的運勢。在相學中也可稱為“地紋”,是手掌中的三大主線之一,生命線起於食指的指根和 ... 於 www.peekme.cc -

#11.智慧線分岔三條 - Ydvhig

Home 婚姻婚姻線分岔三條事業線有兩條萬配網uppeijian.com 事業線分岔手相事業線分岔精采文章感情線分岔3條,手相智慧線分岔,智慧線分岔三條,手相事業線[網路當紅] 事業 ... 於 www.wanderpping.com -

#12.手相事业线分叉图解手相事业线大全图解 - 天象文学

我们都知道我们的手掌心有一条线叫事业线,那么事业线只能看我们的事业好不好吗?事业线能看出我们的什么呢?下面是有关手相事业线大全图解的相关文章,快来看看吧! 於 www.21sh.com -

#13.【生命線分叉到事業線】手相算命生命線分叉圖解 - 健康跟著走

生命線分叉到事業線:手相算命生命線分叉圖解-每...,2018年1月5日—有一清楚短橫線橫過生命線表示將突然生起疾病,或遭遇到事故,有了生命危險信號。影響線起自金星環 ... 於 tag.todohealth.com -

#14.日本專家公布「幸運手相」Top7,你的桃花、事業線也有上榜 ...

無名指下方垂直的這條線稱為金運線,愈長就代表愈有財運,而且金運線如果上下有分岔的話就是前途有望。而且上下分岔意思各有不同,金運線上方分岔就 ... 於 www.bella.tw -

#15.事業線分岔我事業線多分岔.是什麼意思? - Rlnew

3)左手中指第一節,有一黑痣又是什麼意思? 謝謝! 事業線圖解_手相事業線_ 事業線分岔 分叉. 【手紋掌紋學問大,正確認識 ... 於 www.liasophblg.co -

#16.事業線從感情線分岔偏左下方:貴人運指數 - Facebook

從事業線看你的貴人運指數一、事業線上端分岔成三幸紋:貴人運指數:90分此事業線非常漂亮,多數企業家的第二代、第三代都是有此種類型的掌相手紋。事業運都很不錯, ... 於 www.facebook.com -

#17.事业线分叉事业线像树枝分叉向上-周易算命网

一般认为,事业线笔直又清晰,事业就会顺,如果遇到事业线分叉,人生的事业前途可能不顺心,贵人帮助就比较少了,那么有没有补救的方法,或者分叉一定就不行吗? 於 www.zhouyi.wiki -

#18.事業線手相大全 - 小鐵星座

事業線 從智慧線上開始延伸:為大器晚成型。 · 事業線末端分叉:代表著會分管多個工作,或有多個公司,或從事多個行業的生意。 · 事業線被雜紋切斷:在事業上有時會碰到阻力, ... 於 www.stargogo.com -

#19.事業線前端分叉代表事業不順嗎 - 好運星座網

在手掌中,每個人都有無數條掌紋,其中事業線是主紋路之一。通常事業線筆直清晰為吉,但有的人事業線會出現分叉現象。你知道事業線前端分叉代表的含義是什麼嗎? 於 fortune-telling.cc -

#21.事业线_百度百科

表示其人欲念过盛,其运程常受影响而多波折。 3、事业线末端分叉,一向木星丘,一向土星丘. 表示其人掌大权,且有优越感权威 ... 於 baike.baidu.com -

#22.手相基礎學(二)生命線- masteryou 尤老師的風水命理研究

前一篇文章--手相基礎學(一)健康線手相基礎學(二)生命線 在觀察 ... ② 生命線與事業線相交,或者沒有事業線而生命線分岔接近手腕線,只要沒有 ... 於 blog.udn.com -

#23.没有事业线的女孩子-八字网

那么你知道女生事业线中间分叉会旺夫吗? ... 一、事业线上端分岔成三幸纹:贵人运指数:90分此事业线非常漂亮,多数企业家的第二代、第三代都是有此种类型的 ... 於 www.bazi5.com -

#24.掌紋廳 - 飛黃騰達心靈開運網『算命王官網』

感情線的尾端在食指下方分叉,下枝彎向智慧線與生命線的交叉點,非常重感情,為了愛情,甘心為對方付出一切而在所不惜,不論是時間、精神、金錢、事業,只要對方開口, ... 於 tw.superfate.com -

#25.手相事业线分叉图解 - 星座资讯网

手相工作,事业线分叉图解事业线起点分两叉,一支向金星丘,一支向太阳丘表示,这样的人慾念过盛,贪婪心过大,常有天马行空的想法。 於 www.xingzuozixun.com -

#26.手相事业线分叉图解,不同的分叉代表着什么 - 农历网

我们大多数人手掌中都有事业线,事业线代表着一个人的事业发展情况,那么事业线如果出现分叉的话代表着什么意思呢,今天我们来详细的了解一下。 於 m.nongli.com -

#27.手相事業線分叉圖解_2021年星座大全

表示其人慾念過盛,貪婪心過大,常有天馬行空的想法。其運程常使人走很多彎路。經歷多種波折,生活道路充滿荊棘。 ... 事業線末端分叉,代表著在工作上分管多個工作,或有多 ... 於 dr.itsfun.com.tw -

#28.基礎手相教學 - 從事業線看升官! - 個人看板板 | Dcard

事業線上如果出現上升支紋就表示在那個位置的流年有升官加薪開業發達之意。 ... 好像有跟上來分叉的連在一起,但跟夏多畫的不一樣@@ 我的事業線有斷, ... 於 www.dcard.tw -

#29.女生手相事業線的特徵解讀 - 三度漢語網

事業線 是人們看手相當中的一條主線之一,每個人都可以從自己的手相事業線當中看出自己一生 ... 一、事業線上端分岔成三幸紋: ... 四、事業線從感情線分岔偏左下方:. 於 www.3du.tw -

#30.有這個手相適合當創業!會帶人、交友廣「BOSS手」 - ETtoday

適合自己創業的手紋,自己擁有好的條件和想法,能將事業發展的很好。 ... 手掌中的智慧線有分岔,有一分岔延伸至小指根部的水星丘,有此手相者個性 ... 於 www.ettoday.net -

#31.事業線分岔手相 - Locsty

事業線分岔 手相 · 手相事業線看你貴人運指數 · 事業線短代表著什麼_事業線 · 手紋掌紋能算命,完整手相分析大師算算 · 手相教學(轉貼) · 圖解6大「感情線」手相!你是重感情還是 ... 於 www.locstylfc.co -

#32.廣地居士解讀手相學:20種事業線 - 愛講古

12、事業線末端分叉:有這種手相的人,大多官運會比較好,有權利,一生官運亨通. 於 aijianggu.com -

#33.事业线起点分两叉手相图解 - 安康网

事业线 顾名思义就是看一个人在事业方面的走向,一个人有了好的事业才能有财富、有家庭,所以事业运的好坏对人是非常重要的,那如果事业线在起点分叉的 ... 於 www.ankangwang.com -

#34.金星丘、木星丘- 【手相館】掌紋- 事業線(天喜紋

五十六歲起,雖屬安泰,實際則辛勞不斷。 事業線末端分叉,一向木星丘,一向土星丘. 表示其人掌大權,且有優越感權威 ... 於 www.yusoo.com.tw -

#35.手相事業線看你是否事業有成 - 靈匣

在手相中,有一條自手掌下方向中指延伸的紋路,稱為事業線,又叫"玉柱紋"、"命運 ... 事業線末端分叉,代表著會分管多個工作,或有多個公司,或從事多個行業的生意。 於 www.lnka.tw -

#36.教你看手相,必看相學觀測,準的離譜... 看完我傻眼了! - 理財寶

以下將帶您一一認識生命線、婚姻線、事業線、感情線分別是手上哪一條線,以及各紋線代表的 ... 若感情線長而且有分岔往下彎,則是舍一切為情犧牲。 於 www.cmoney.tw -

#37.事业线末端分叉到这2个部位,一生有权有钱有势

事业线 末端分叉到这2个部位,一生有权有钱有势,官运财运指数特高. 於 v.qq.com -

#38.手上的事業線?!16種事業線手相精準分析! @ 天心命理

1. 事業線從智慧線上開始,為大器晚成型。 · 2. 事業線末端分叉,代表著會分管多個工作,或有多個公司,或從事多個行業的生意。 · 3. 事業線被雜紋切斷,在 ... 於 lucky168000.pixnet.net -

#39.事业线分叉的手相算命图解 - 易安居

事业线分 叉的手相算命图解. 时间:2015-01-08 08:54:37 作者:小倩. 事业线又名(命运线、幸运线),是表示一个人在社会活动,事业发展及人生运程的状态。 於 m.zhouyi.cc -

#40.事业线看你一生成就大小 - 手机搜狐

5、事业线起自于月丘与情感线相接而共同趋于木星丘,表示因爱情执着而获得贵人相助。 2.事业线末端分叉,一条走向木星丘,一条走向土星丘. 这种手相的人在工作上会管理各 ... 於 m.sohu.com -

#41.手相事业线分叉图解,事业线末端分叉- 初恋星座网

手相事业线分叉图解,事业线末端分叉 ... 表示其人欲念过盛,贪婪心过大,常有天马行空的想法。其运程常使人走很多弯路。经历多种波折,生活道路充满荆棘。 於 www.chulian.cn -

#42.感情線上的分叉和事業線相交,我左手感情線有很多 ... - 好問答網

感情線上的分叉和事業線相交,我左手感情線有很多向上的分叉這代表什麼,還有那些分叉都和事業線相交分不清哪個是事業線哪個是分叉的,,1樓思思和維維 ... 於 www.betermondo.com -

#43.事业线分叉或断开好吗 - 生辰八字算命

事业线 中间断掉意味着中年(40岁后)为疾病所苦,事业运途辛苦,但需忍耐,老年可享清闲,女子此相者,较不懂得照顾家里、持家,容易被骗钱财,另一半需多费心思于家庭。表示 ... 於 m.puxianju.com -

#44.手相(事業線)

事業線 :由掌心下方朝上延伸至中指下端的線紋,象徵工作能力與發展運勢。事業線紋若是清晰明秀而深長,其人能憑自身實力與努力來獲得事業上的成就,只要能夠在工作上 ... 於 tiger168.com -

#45.命運線分叉 - Smuzp

命運線的末端,有數條分叉線的人,表示擁有好幾個職業及住家,或者是兼營好幾種事業。 命運線起自太陰丘,而終止下方的人,表示會離鄉外出謀生。 於 www.nyomdokok.co -

#46.手相事業線分叉像樹枝一樣,代表事業處處開花

事業線 是我們手相中比較重要的一條掌紋,有的人手相事業線分叉像樹枝,代表什么意思呢?事業線,顧名思義,代表著我們的事業運勢。它的位置從手掌的底部豎 ... 於 www.31398.com -

#47.Re: [問題] 想問工作方向、事業線分叉或者島紋- 看板Swccyer

有事業線... 川字掌主的是喜歡自由發揮不喜拘束右手來自父親父親與前半生的妳是這個性左手的感情線分支的確很長食指下是木星丘主的是領導感情線侵到 ... 於 www.ptt.cc -

#48.事業線分岔手相手相漫談(20) - Ddmba

事業線分岔 手相手相漫談(20). 有的人可以直抵中指根部,指紋,線紋是否明秀清晰,上網就紅。 手相事業線圖 ... 於 www.hargaepoxyjkrta.co -

#49.手相解析:事業線分叉代表什麼 - 幫趣

手相解析:事業線分叉代表什麼 · 1、事業線清楚深長的人,意味著事業上順利,對事業充滿著信心,事業、財運都很好。 · 2、事業線筆挺,不論長短,只要不彎曲 ... 於 bangqu.com -

#50.事業線分岔手相 - FHQKH

事業線 無論出自任何處,均伸向中指的基部附近,有時偶然在手掌下稍有刻痕而已。有時無事業線未必可悲,而有事業線亦未必可喜,需結合手形及其它線紋而定,不能單憑事業 ... 於 www.tropveter.co -

#51.事业线分叉的手相 - 八字算命

事业线 ,是手心中最明显的三条纹路之间最中间的那一条,事业线往往能够告诉的,是我们一生的成就和财运。事业线分叉的手相,通过事业线看成就。 於 www.jpkcnet.com -

#52.成功線分叉 - 台灣商業櫃台

太陽線位在掌的中間或下方,亦有從生命線上升,或起於智慧線或感情線,與事業成敗有密切的關系,事業線的好壞, ... 太陽線尾端分叉,一指水星丘,一指向太陽丘. 於 bizdatatw.com -

#53.手相事业线分叉图解 - 第二人生

手相事业线分叉图解. 可是我的事业根本没有任何发达的迹象怎么解释?我的智慧线全手线平直,末端快谢谢女性,向好友推荐本贴标题请高人看看手相,尤其是新长出来的事业线, ... 於 www.rensheng2.com -

#54.玉柱紋(命運線)的相理看法

玉柱紋在西洋手相學中又稱為命運線或事業線,是掌中一柱擎天的直線, ... 如果玉柱紋在無名指與中指之間的下方而分叉時,表示其人在老年能有偏財、偏 ... 於 timoyang.pixnet.net -

#55.十四種成功線的手相,如果你也有,那可就..._大公館- 微文庫

4、成功線,成功線起自事業線,代表事業開始得到成功,是從事業線的年齡來計算。 ... 8、成功線整體或有分叉進入太陰丘,代表有異性幫助達到成功。 於 www.gushiciku.cn -

#56.掌相事業線看貴人運指數 - 蘋果日報

今天請到曼樺老師,藉由掌相事業線的角度幫你解析,提供給您參考看看囉!報導╱陳欣怡報你知上端分岔成三幸紋從頭到尾的長直線偏無名指的Y字型從感情 ... 於 tw.appledaily.com -

#57.事業線手相圖解 - 360doc个人图书馆

④事業線末端分叉,一支伸向木星丘,另一支伸向土星丘,表示此人掌 ... ⑤事業線尾端分叉,分別向土星丘和太陽丘,表示能運用智慧,在藝術上獲得成功 ... 於 www.360doc.com -

#58.事業線分叉形成三角紋 - 左師風水八字運勢-

女人事業線圖解:事業線分叉形成三角紋,事業線由智慧線延伸. 於 fengshui8word.com -

#60.事業線末端分叉好嗎 - 解夢佬

事業線 末端分叉,代表著在工作上分管多個工作,或有多個公司,或從事多個行業的生意,這類人官運比較好,有權利,且一生官運亨通。 6、事業線偏斜,且事業 ... 於 www.jiemenglao.com -

#61.大師教你學手相〔知青〕9789866905414 | 蝦皮購物

... 意義掌中丘位的意義掌紋痣的意義生命線智慧線感情線事業線太陽線紋路的判斷解釋姐妹紋、雙行紋分岔紋流蘇紋、掃把紋支線、輔助紋斑點紋水波紋鎖鏈紋島紋破裂紋、斷 ... 於 shopee.tw -

#62.從事業線看你有沒有貴人運? - Zi 字媒體

下面小算就教大家看事業線,通過分析事業線了解到自己的貴人. ... 若事業線是一條筆直的直線,中間沒有分叉也沒有被中斷,則說明此類人成年後出到社會 ... 於 zi.media -

#63.你的手腕也有這幾條線嗎!?這四條線其實隱藏了你的未來秘密

智慧 線分岔 兩條- MoreSou 手相事業線看你是否事業有成手相事業線看你是否事業有成2011-09-15 11:10 字型: 在手相中,有一條自手掌下方向中指延伸的紋路,稱為事業 ... 於 www.cookinvdeo.co -

#64.手相事業線圖解大全-全面分析手相分叉 - 愛我窩

六、事業線尾端分叉成兩條支線, 分別延伸到艮宮與乾宮——手相事業線解釋為:其人非常忠誠, 人生際遇特別, 財富與名利都會獲得成功;但命數孤苦, 父親早 ... 於 www.imynest.com -

#65.事业线分叉y - 美图网,一个充满欢乐的表情包图片乐园

并于y字形分叉处形成井字纹,事业线的分叉处往往指人生的运向会在某处. 只是此手相,事业线分叉多,难免财运也断断续续的,不那么稳定. 7,事业线(玉柱纹)尾端有二分叉或三 ... 於 www.meishujixun.com -

#66.事业线分叉成两根代表什么命运如何 - 福缘殿

... 生命线,事业线和感情线,事业线代表的是一个人的工作能力,但是对于工作能力强的人就是比较操劳的一生,在手相学中有些事业线会有分叉, ... 於 www.fuyuandian.com -

#67.y字型事业线女人事业线分叉的手相代表什么 - 400健康

从古至今,人们对于手相进行了深刻的研究,那么你知道手相事业线分叉代表什么意思吗?下面学习啦小编就来告诉你事业线分叉寓意好不好,欢迎参考借鉴。1、 ... 於 www.400jk.com -

#68.手相事业线分叉像树枝一样,代表事业处处开花? - 简单知识

事业线 是我们手相中比较重要的一条掌纹,有的人手相事业线分叉像树枝,代表什么意思呢?事业线,顾名思义,代表着我们的事业运势。它的位置从手... 於 www.szeasyin.com -

#69.教你如何看事業線,哪種事業線好?

事業線上端分岔成三條,這種事業線非常好,大多數屬於企業家二代,事業 ... 男人手相事業線分叉圖解男人手相事業線起點分兩叉,一支向金星丘,一支向 ... 於 ppfocus.com -

#70.【事業線分岔】與【請教會手相的大大 - dow10k logo

婚姻紋尾部如果分岔,容易分手有島紋則可能因某種原因分居婚姻線尾部往上翹缺乏結婚的意願回頁首事業線事業線是從手掌底部往上升的紋,有的人可以直抵中指根部, ... 於 dow10k.com -

#71.手相算命事业线分叉很多的寓意 - 新浪看点

1、事业线分叉成两根此种手相者,财欲过剩,追求功名利禄,金银之物,想法独特,眼光奇特,一生常走弯路,波折起伏,有大器晚成之相,晚年可事业有 ... 於 k.sina.cn -

#72.破解你一生中所有愛恨糾葛!史上最完整「感情線大全」

感情線末端分叉為兩線,一向上指木星丘,一向下指火星丘 ... 感情線分岔 ... 有此紋者,忌事業線,但若有一清楚沉明的太陽線則大有助益,雖不合適當 ... 於 life.tw -

#73.Re: [問題] 想問工作方向、事業線分叉或者島紋 - PTT Web

Re:[問題]想問工作方向、事業線分叉或者島紋@swccyer,共有0則留言,0人參與討論,0推0噓0→, 謝謝老師詳細的說明! 於 pttweb.tw -

#74.事業線開端分叉預示主事業上易走彎路 - 天天運勢

如果一個人的事業線從一開始就分叉兩條,一支向金星丘,一支向太陽丘,那就說明這個人欲望很強,非常看重錢財,但是大多數的時候都在空想,所以在事業 ... 於 www.30yes.com -

#75.事业线分叉图解_手相分析最罕见的手相通天纹 - 周易算命 ...

在我们的手之中,会有一些情况的发生,如通贯手、杂纹、分叉等等。事业线是我们手上一个重要的手 ,它与我们的事业有关。那么,事业线分叉代表什么? 事业线分叉 ... 於 www.suanming.wiki -

#76.生命線和智慧線有分叉線什麼意思,生命線分叉有什麼意思 - 嘟油儂

手相生命線分叉,代表幼年多病,學業上多遇挫折,青年時期在事業上不能出人頭地,難成大業,常常會有小人干擾,婚姻多不幸福。喜歡自由,心氣高,很多沉溺在虛幻的 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#77.事业线分叉成两根是怎么回事代表什么 - 第一星座网

事业线分 叉,支线分别延伸至乾、艮、兑官这类手相表示这样的人才能出众,若此三纹多有分叉、杂乱,运途多波折,在失败中学得经验,成功多不顺利。事业线的杂纹多,则烦恼越 ... 於 3g.d1xz.net -

#78.事业线分叉在不同位置有何含义呢- 手相

事业线 前端分叉. 乃是你在早年时事业不顺,总有不同的心思,令你难以坚持,人至中年,则事业发展有顺利之表现,早年时,在基层打拼,或是换过好几份 ... 於 www.buyiju.com -

#79.智慧線和感情線都分叉如圖,懂的給看下 - 櫻桃知識

(4)命運線又叫做'事業線'。從手腕附近朝中指上升的線,影響的是一生運勢與事業方面。 (5)婚姻線又叫做'結婚 ... 於 www.cherryknow.com -

#80.事業線分岔兩條 - TGPT

如果分支線到達木星丘的中央,權力和財富兩者都可以得到。. 2.命運線的分支指向太陽丘:太陽丘所代表的是藝術、財富、名聲等,分支線到達太陽丘,是代表可以朝藝術方面 ... 於 www.tgptgper.co -

#81.【手相】透露你幾歲事業夯要把握!明後年遇危機或大開展?

雖然單看事業線想了解是否成功力有未逮,但想從事業線看出何時事業可得進一步發展,或何時將步入坦途,讓我們掌握事業轉向的關鍵和契機, ... 於 www.msn.com -

#82.我左手感情線有很多向上的分叉這代表什麼 - 優幫助

1樓:虞世丿嫻緣. 細紋沒有去深究的必要,你的愛. 情線比較短,但是會一帆風順,中途會. 內有一點小容波折,無礙。事業也很順利,不會經歷大風雨。 於 www.uhelp.cc -

#83.事業線分岔分叉 - 周公解夢

事業線 ,事業線又名(命運線、幸運線)表示一個人在社會活動,事業發展及人生運程的狀態。事業線無論出自任何處,均伸向中指的基部附近,有時偶然在手掌下稍有刻痕而已。有 ... 於 www.golla.tw -

#84.掌紋學2~事業線.漏財.

玉柱線.幸運線,在手相學中是條"舉足輕重"的指標線因為事業線詮釋著每 ... 清晰不錯斷起於掌腕線穿過掌心不歪不斜的延昇到中指的土星丘,如果你找不到 ... 於 bossmadam58.pixnet.net -

#85.手相介紹

婚姻紋尾部如果分岔,容易分手. 有島紋則可能因某種原因分居. 婚姻線尾部往上翹缺乏結婚的意願. 回頁首. 事業線. 事業線是從手掌底部往上升的紋,有的人可以直抵中指根部 ... 於 www.scu.edu.tw -

#86.手相事业线分叉,成功路上多有坎坷 - 星座网

事业线 是我们手上的三大主线之一,从事业线可以看出一个人的事业运势,那手相事业线分叉代表着什么呢?一起来看图文综合分析。 於 m.xingzuo.com -

#87.出現魚線將事業有成、想幸福看食指,統整10條最讚手相線!

2.上翹雞雞線or上翹鮑魚線(專家取的):. 這條線在感情線的末端,呈現上翹且分岔的線條,劉芒表示有這條線的人可以 ... 於 bud.healthdaily.tw -

#88.事業線分叉的手相算命圖解 - 壹讀

如果你手上事業線尾端,有明顯的二分叉或三分叉,象徵人生事業愈到晚年愈是蒸蒸日上,運勢在晚年達到頂峰,可以獲得更大的成就和光輝。只是如果分叉是叉到 ... 於 read01.com -

#89.女人手相事业线分叉 - 三通起名网

女人手相事业线分叉?女人手相事业线断开?事业线起于生命线,多数是职业女性。这种手相的女生通常能干又努力,但老公给的帮助不大,难享夫福,事业上的 ... 於 www.threetong.com -

#90.事业线末端分叉代表着什么 - 星座123

事业线 末端分叉代表着什么1、事业线复杂错乱且末端出现小分叉心思狡诈,多手段,前途多变化,为人飘浮不定,成功难预期。有此纹者,头脑聪明, ... 於 www.xingzuo123.com -

#91.事業線前端分叉 - 台灣公司行號

在手相中,有一條自手掌下方向中指延伸的紋路,稱為事業線,又叫“玉柱紋”、“ ... 事業線末端分叉,代表著會分管多個工作,或有多個公司,或從事多個行業的生意。 於 zhaotwcom.com -

#92.事业线前端分叉代表事业不顺吗 - 十二星座网

事业线 前端分叉代表什么1、事业线上端分岔成三幸纹此事业线非常漂亮,多数企业家的第二代、第三代都是有此种类型的掌相手纹。事业运都很不错,受朋友 ... 於 m.xingzuo360.cn -

#93.生命線有一條分岔直接連到中指是什麼意思

1樓:雲雨合益. 孩子,那應該叫事業線,直直的,表示你工作穩定,認真,執著,一般不會常換工作。 感情線在中指下方分叉,一條指向中指和食指中間, ... 於 www.diklearn.com -

#94.事業線分叉的手相代表什麼 - 神卜網

事業線 開叉(一般總在右手),這是非常難得的事業線,說明其主人心理樂觀,身體好,精力充沛,一生有大幸運!成功線開叉往往是因為丘發展、發達的原因,它 ... 於 www.3322.online -

#95.感情線有兩三條,這就是一個“悶騷小白菜” - 雪花新闻

图一标记的三角纹啥意思。其实你结合第二图就明白了,是天纹尾部分叉了,偶然形成的三角纹,天纹尾部分叉说明多情,并且会因为感情问题而影响事业发展 ... 於 www.xuehua.us -

#96.事業線起點分叉意味著什麼 - 每日頭條

事業線 在手相中代表了事業運勢的長短,同時還和情感、學習能力有關,那麼,如果事業線出現分叉,又代表了啥意義呢?1、事業線起點分兩叉,一支向金星丘, ... 於 kknews.cc -

#97.【手相算命】專業師傅為你分析掌紋最強手相居然是這個?

手相掌紋事業線生命線感情線婚姻線手掌紋掌紋分析掌相黃 ... 而上下分岔意思亦有不同,下方有分岔的話就是指你財運亨通;上方分岔則表示你的時代將會 ... 於 handler.travel -

#98.掌紋生命線中間分叉成兩條清晰線往下延伸

生命線分叉代表什麼?我們每個人的掌紋都有三大主線:感情線、智慧線和生命線啦。 生命線:是西洋手相學的叫法, ... 於 www.knowmore.cc