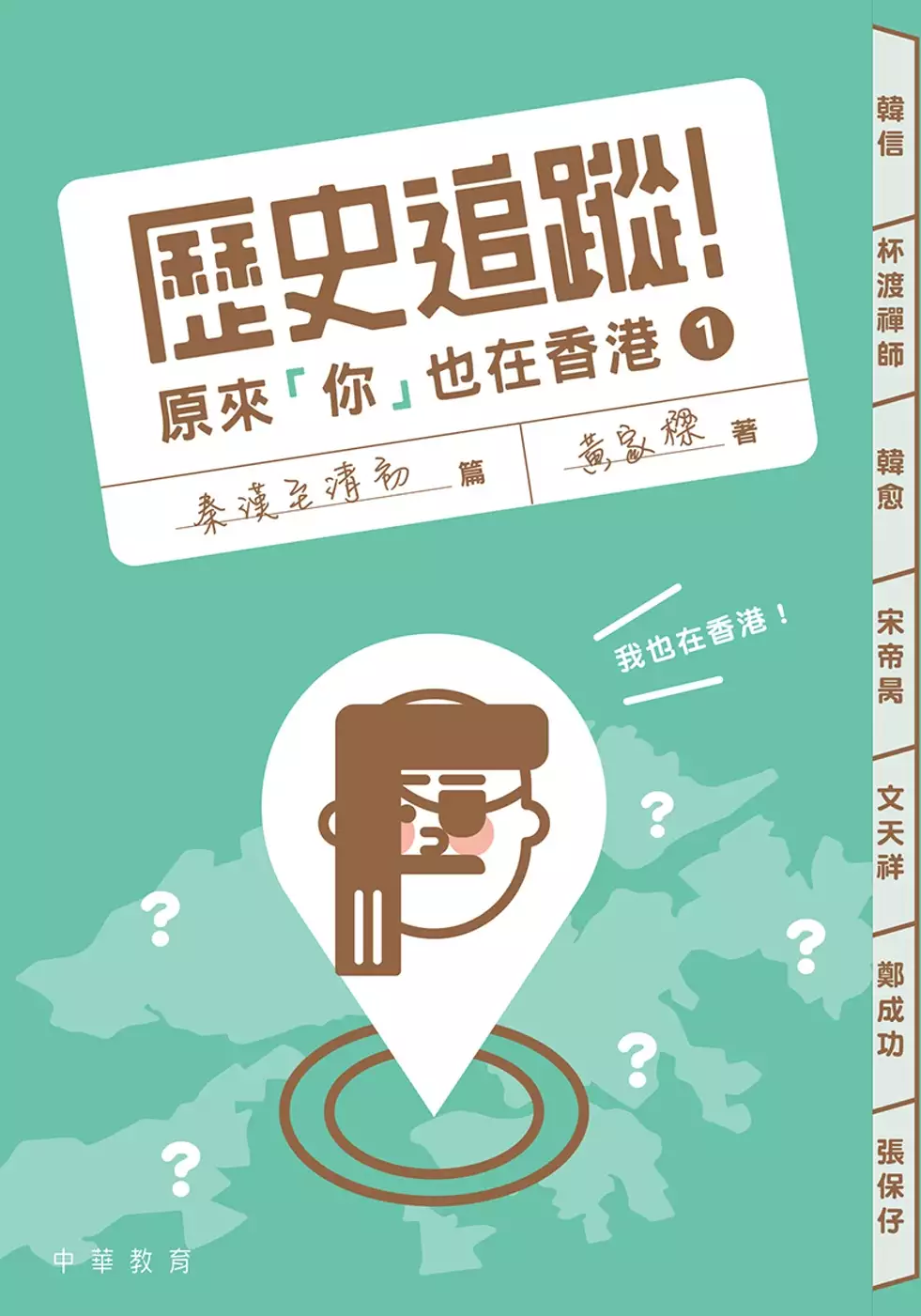

九龍半島割讓的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃家樑寫的 歷史追蹤!原來「你」也在香港 1:秦漢至清初篇 和黃家樑的 歷史追蹤!原來「你」也在香港 2:清至民國篇都 可以從中找到所需的評價。

另外網站香港何時因何事割讓給英國? - ForNoob 台灣也說明:源由乃是英國政府以香港需要防衛加強,再脅迫清朝政府於西元1898年簽定《展拓香港界址專條》,開始租借九龍半島界限街以北、深圳河以南的地方及附近兩百多 ...

這兩本書分別來自中華 和中華所出版 。

輔仁大學 宗教學系碩士在職專班 趙中偉所指導 毛成遂的 天帝教精神證真鍛鍊暨天命說之義理與實踐 (2021),提出九龍半島割讓關鍵因素是什麼,來自於天帝教。

最後網站中國為什麼把香港租給英國? - Also see則補充:中國在上述的南京條約中失敗了,不得不把香港割讓給英國。 ... 1860年,在第二次鴉片戰爭結束時,英國在九龍半島上獲得永久租約,這是中國大陸與香港島隔海相望的地區 ...

歷史追蹤!原來「你」也在香港 1:秦漢至清初篇

為了解決九龍半島割讓 的問題,作者黃家樑 這樣論述:

小漁村與大人物──「你」偉大的一生,原來與香港有關! 歷史上,香港長久以來是中國東南沿海的一個小漁村,隨着中國歷史的起伏動盪,也曾有過大規模的移居潮。直至近代,兩次鴉片戰爭爆發後,清政府被逼將香港島與九龍半島割讓予英國,此後,香港成為中西交匯之處,因政治環境與地利之便,開始活躍於國際舞台。 今日回顧,曾有不少歷史人物在香港留下或深或淺的足跡,本系列所搜羅的,並非「香港名人的歷史」,而是「歷史名人在香港」──以香港這個地方作為聚焦點,串連起因不同原因、於不同時間、從不同地方到來香港,並與香港結下一段緣分的歷史名人,藉此向讀者展現人物的生平故事,及其與香港的關係

,更帶出一些相關的歷史知識,可說是一套與別不同的人物傳記。 踢走悶蛋長篇記敍文,來翻一翻歷史人物的「履歷表」 除了視覺獨特,本系列還嘗試以較為創新的形式去寫「傳記」,比如以履歷方式展示人物、以新聞報道方式訴說生平等、以模擬採訪模式生動闡述人物重要奇遇、以自白的口吻勉勵後學做人的道理……是一套為學生準備的輕鬆歷史讀物。 不同時期,不同淵源 本系列分上中下三冊,以歷史時期為中軸,將全書內容劃分為古代(秦漢至清初)、近代(1840鴉片戰爭至1911辛亥革命)及現代(1912民國成立至今)三大段時期。

九龍半島割讓進入發燒排行的影片

旺角Mong Kok是位於香港九龍西油尖旺區北部的地區,是香港著名的旅遊和購物區之一。旺角新舊樓宇林立;舊住宅樓宇地鋪多為商店或餐廳。以彌敦道為界,購物中心集中在東面,住宅區在西面。旺角的人口密度極高,平均密度為每平方公里130,000人,現時其地積比率約4倍,超高層大樓非常多,是世界的一大都市景觀。自西九龍填海工程後,位於櫻桃街以南,渡船街以西奧海城至富榮花園一帶的新填海地段則被稱為旺角西。同時,由於早年地下鐵路車站命名的關係,弼街至界限街一帶的地方亦會被部分人稱為「太子」。旺角古稱芒角,因為古時此處芒草叢生,而地形像一隻牛角伸入海,故稱為芒角咀,而附近的村落便得名芒角村。旺角曾經發掘出大量東漢、晉朝和唐朝陶器和製陶工具,顯示早於東漢時期,旺角一帶已有人居住。今日繁忙的彌敦道,原海岸邊,前人就地取材燒貝殼造灰窰。根據1819年的《新安縣志》,芒角村以客家村民為主,約有200名居民。芒角村位於今日的弼街與通菜街、西洋菜街、花園街一帶附近,村民以種菜(以西洋菜及通菜為主)、種花、養豬和養雞維生。1860年起,芒角隨著九龍半島割讓給英國,村民紛紛把所種的花朵、蔬菜和所養的禽畜運往香港島出售。當時,他們多乘坐蜑民的船隻渡海,由於蜑民呼「芒」為「望」,因此英國人依照蜑民的口音,把芒角叫作Mong Kok。

旺角這輯記錄了下列特式街道:

• 豉油街——相傳以前有醬油廠設於該地,因而得名。

• 女人街——即通菜街貫穿登打士街至亞皆老街之一段。因售賣服裝、化妝品、擺設等女士用品等而得名。

• 波鞋街——即花園街其中一段,因售賣運動鞋的店舖林立而得名。

諸聖座堂All Saints' Cathedral是香港聖公會西九龍教區的座堂,位於九龍旺角白布街11號,為一座具有農村式建築風格的教堂。在1891年諸聖日成立;2010年10月31日諸聖日祝聖為西九龍教區座堂。1891年,聖公會何約翰牧師在油麻地官涌火井(佐敦道官立小學附近)一小型樓宇開設講堂。1894年遷往榕樹頭側,由莫壽增伉儷開辦女子義學及布道所。1903年在彌敦道建立聖堂,因地方不敷應用,1922年曾紀岳牧師請聖公會杜培義會督向政府申請撥地,在白布街現址建立新堂。諸聖堂在1928年5月26日落成,1934年加建學校,在旺角區推展教育及傳播福音工作。日治期間,教堂被日軍徵作集議場及宿舍之用。戰後教堂重修復用,1951年加建兩校舍,1961年設立小學校舍,目前諸聖堂已有中學、小學及幼稚園各一所,為西九龍教區歷史最悠久之聖公會教堂。

天帝教精神證真鍛鍊暨天命說之義理與實踐

為了解決九龍半島割讓 的問題,作者毛成遂 這樣論述:

摘 要 上帝頒發十誡,並與摩西立約應許之地,以及幫以色列人復國 (要守戒、需信上帝、不亂抱怨),則經過一番重重考驗而達成。 涵靜老人說天帝教是上帝之教,不需要透過中轉,教主直接是上帝,上帝頒發天帝教的立教教約、教則,並與涵靜老人立約(保台方案……等等),唯所帶領的同奮弟子們其願遵教約、教則,力行五門功課,經過一番磨苦奮鬥救劫以達天命時,即可化延世界毀滅浩劫,另觀: 風水轉動,氣運變遷?或同意21世紀將可成為是全中國人的世紀 (即涵靜老人所謂的三民主義統一中國) 。且期許以中國的王道精神(中華文化) 能將世界天下帶領至小康境界(均富),並以達大同世界。 亦期許教徒弟

子們臻至應許之地,返回天界得以永恆的生命,這也就是中國人所講的仙佛的境界。 更為了此時此刻劫運重重,特別頒發金闕不傳之秘的昊天心法急頓法門之「中國正宗靜坐」的法寶,以奮鬥有成之教徒弟子們得賜封天爵,在人間就可以獲封「封靈」,成就身外身,以務救劫。 而以上種種之應許,條件達成的方式即,守戒約、五門功課,毅力向「靜坐」、「天命」的進路奮鬥以證真。 故本篇論文即以上述涵靜老人的天命救劫,以及正宗靜坐急頓法門之封靈的立地成就,等之篇章,來做一深入的研究與探索。

歷史追蹤!原來「你」也在香港 2:清至民國篇

為了解決九龍半島割讓 的問題,作者黃家樑 這樣論述:

小漁村與大人物──「你」偉大的一生,原來與香港有關! 歷史上,香港長久以來是中國東南沿海的一個小漁村,隨着中國歷史的起伏動盪,也曾有過大規模的移居潮。直至近代,兩次鴉片戰爭爆發後,清政府被逼將香港島與九龍半島割讓予英國,此後,香港成為中西交匯之處,因政治環境與地利之便,開始活躍於國際舞台。 今日回顧,曾有不少歷史人物在香港留下或深或淺的足跡,本系列所搜羅的,並非「香港名人的歷史」,而是「歷史名人在香港」──以香港這個地方作為聚焦點,串連起因不同原因、於不同時間、從不同地方到來香港,並與香港結下一段緣分的歷史名人,藉此向讀者展現人物的生平故事,及其與香港的關係

,更帶出一些相關的歷史知識,可說是一套與別不同的人物傳記。 踢走悶蛋長篇記敍文,來翻一翻歷史人物的「履歷表」 除了視覺獨特,本系列還嘗試以較為創新的形式去寫「傳記」,比如以履歷方式展示人物、以新聞報道方式訴說生平等、以模擬採訪模式生動闡述人物重要奇遇、以自白的口吻勉勵後學做人的道理……是一套為學生準備的輕鬆歷史讀物。 不同時期,不同淵源 本系列分上中下三冊,以歷史時期為中軸,將全書內容劃分為古代(秦漢至清初)、近代(1840鴉片戰爭至1911辛亥革命)及現代(1912民國成立至今)三大段時期。

想知道九龍半島割讓更多一定要看下面主題

九龍半島割讓的網路口碑排行榜

-

#1.九龍半島當年是永久割讓還是割讓100年

九龍半島 當年是永久割讓還是割讓100年,1樓風之眼香港島是割讓,九龍是租借,然後的新界租借99年。97年迴歸就是根據這個條約確定的時間。 於 www.locks.wiki -

#2.割讓九龍半島 - 教學資源庫

讓學生認識割讓九龍半島的經過; 讓學生了解「九龍半島」所指的範圍; 讓學生認識「界限街」得名的由來; 學與教建議/ 使用說明:; 教師可於教授「北京條約」關於「割讓 ... 於 resources.hkedcity.net -

#3.香港何時因何事割讓給英國? - ForNoob 台灣

源由乃是英國政府以香港需要防衛加強,再脅迫清朝政府於西元1898年簽定《展拓香港界址專條》,開始租借九龍半島界限街以北、深圳河以南的地方及附近兩百多 ... 於 tw.fornoob.com -

#4.中國為什麼把香港租給英國? - Also see

中國在上述的南京條約中失敗了,不得不把香港割讓給英國。 ... 1860年,在第二次鴉片戰爭結束時,英國在九龍半島上獲得永久租約,這是中國大陸與香港島隔海相望的地區 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#5.香港的失落一.《南京條約》====強佔香港島二.《北京 ...

1860 年英法聯軍侵佔北京,. 同年10 月24 日,清政府被迫簽訂《北京條約》,把界限街以南的九龍半島及昂船洲割讓給英政府。 三.《展拓香港界址專條》====租借新界及北. 於 www.somanhing.com -

#6.第一部分第三章第一節- 第二次鴉片戰爭與割讓九龍半島

不過,中外雙方於1860年重啟戰釁,英法兩國加強軍備,攻擊並佔領首都北京,又焚燒和搶掠圓明園。戰事以簽訂《北京條約》,中方割讓九龍半島予英國作結。條約內容包括把鴉片 ... 於 www.mardep.gov.hk -

#7.香港割讓與九龍寨城

香港割讓與九龍寨城. 1842年 鴉片戰爭後. 《南京條約》. 割讓香港島. 割讓九龍半島. 1860年 英法聯軍後. 《北京條約》. 租借新界. 1898年 《中英拓展. 香港界址專條》. 於 www.fed.cuhk.edu.hk -

#8.香港割让- 维基百科,自由的百科全书

香港割让,指香港于1842年至1898年,满清先后三次割让新安县城城外50公里的香港岛、九龙半岛及租借新界予英国,三地合称英属香港。英国的首选目标一直是浙江舟山岛,而 ... 於 wiki.kfd.me -

#9.香港地區的九龍司新界是怎麼被英國割佔的呢? - 劇多

清朝在1856年至1858年爆發的第二次鴉片戰爭中節節敗退,兩國於1860年10月簽訂《北京條約》,把九龍半島界限街以南部份永久割讓,納入香港殖民地,交由 ... 於 www.juduo.cc -

#10.《北京條約》有附圖嗎?

條約與我們最密切的,當然是九龍割讓。在媒體… ... 其實,早在簽訂《天津條約》後,英方已經草擬割讓九龍半島。在1959年6月至8月期間,英方早已將九龍 ... 於 healthylun.wordpress.com -

#11.香港是哪年被迫割讓給英國的?簽訂了什麼條約? - 優幫助

1898年,英國通過與清廷簽訂《展拓香港界址專條》及其他一系列租借條約,租借九龍半島北部、新界和鄰近的兩百多個離島但九龍砦城除外,租期99年%. 於 www.uhelp.cc -

#12.香港島距離九龍半島很近,為何建設隧道不建橋樑? - 頭條新聞

香港島地理位置優越,鴉片戰爭之後,英國人看中了這裏擁有成為東亞地區優良港口的潛力,迫使清朝割讓了香港島。 香港島距離九龍半島很近,為何建設 ... 於 www.ponews.net -

#13.九龍半島割讓

戰事以簽訂《北京條約》,中方割讓九龍半島予英國作結。 條約內容包括把鴉片貿易合法化、開放天津為條約港,以及容許英國船隻運載賣身勞工至美洲。 背景. 割讓九龍半島 ... 於 www.dongfeng.me -

#14.英國為何要九龍新界 - 壹讀

我們平時所說「清政府1842年割讓香港」,嚴謹地來說,其實是指割讓 ... 其中通過中英《北京條約》,大清帝國將「九龍」半島,永久割讓給了英國。 於 read01.com -

#15.香港割讓 - NiNa.Az

香港割讓语言监视编辑指1842年至1898年大清先後割讓新安縣城城外50公里的香港島九龍半島及租借新界予英國三地合稱英屬香港英國的首選目標一直是浙江 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#16.香港主權之謎永久割讓的香港為何要主權移交給中共? 蔣介石...

香港割讓,指香港於1842年至1898年,大清先後三次割讓新安縣的香港島、九龍半島及租借新界(包括新九龍)予大英帝國,香港開埠成英國殖民地。 於 twagoda.com -

#17.割讓九龍半島 - TGPT

香港割讓,指1842年至1898年,大清先后割讓新安縣城城外50公里的香港島、九龍半島及租借新界予英國,三地合稱英屬香港。英國的首選目標一直是浙江舟山. 於 www.tgptgper.co -

#18.香港回歸大事紀

香港回歸大事紀 · 簽訂《南京條約》,割讓香港島 · 簽訂《北京條約》,割讓九龍半島 · 清廷與英國在北京簽署《展拓香港界址專條》,將九龍界限街以北、深圳河以南的土地租借 ... 於 www.aristo.com.hk -

#19.英國是怎麼逼迫清朝割讓香港的?_歷史故事- 微文庫

從1842年到1898年,英國通過一系列條約得到清廷割讓和租借的土地形成今日 ... 其後,兩國於1860年10月簽訂《北京條約》,將九龍半島界限街以南部分由 ... 於 www.gushiciku.cn -

#20.割讓九龍半島- 香港殖民地時期 - Google Sites

1856年至1858年,清廷再在第二次鴉片戰爭中敗於英國及法國聯軍,逼使清廷在1860年簽下《北京條約》,把九龍半島,即界限街以南土地割讓與英國(不包括九龍寨城)。 於 sites.google.com -

#21.鴉片戰爭後,清朝把香港割讓,英國支付多少租金?說出來你 ...

然而貪婪的英國人並沒有就此滿足於一個香港島,他們又把目光盯在了九龍半島上。第二次鴉片戰爭清政府又以失敗而告終,英國侵略者強行佔領了九龍半島, ... 於 iasui.com -

#22.回到1861 年,英屬香港下的九龍半島(一) - *CUP

1880 年的九龍半島。 圖片來源:Hulton Archive/Getty Images. 1860 年,英法聯軍攻陷北京,滿清政府被迫簽下「北京條約」,同意割讓九龍半島予英國 ... 於 www.cup.com.hk -

#23.澳門被割讓的歷史, 澳門割讓與迴歸的歷史 - 知識的邊界

澳門割讓與迴歸的歷史香港和澳門分別是那個不平等條約割讓出去的? ... 二、1860年簽訂的《北京條約》 割讓九龍半島南端即今界限街以南的地區的條款。 於 www.bigknow.cc -

#24.港澳臺是被什麼條約割讓出去的哪一年第幾個不平等條約詳細

1樓:heygirl軒. 1842年南京條約,把香港割讓給英國. 1856年第二次鴉片戰爭,北京條約,割讓九龍半島以南的給英國. 2樓:匿名使用者. 於 www.njarts.cn -

#25.九龍半島割讓 - SQOF

九龍半島割讓. 香港割讓,指香港於1842年至1898年,大清先後三次割讓新安縣的香港島、九龍半島及租借新界(包括新九龍)予大英帝國,香港開埠成英國殖民地。 於 www.lademoisellepysanne.co -

#26.辛亥革命前夕的香港,被割讓給英國半個世紀,老照片紀念香港回歸

中國香港是由香港島、九龍半島,新界三部分組成。其中香港島和九龍半島是領土割讓,新界是租借,而這三個地方被侵占的時間也不相同。 於 ppfocus.com -

#27.香港獨立之所以不可行的錯誤歷史解讀

1860年10月24日『北京條約』割讓九龍半島給英國;. 1898年4月21日『拓展香港界址專條』九龍界限街以北直至深圳河的新界地域以及235個島嶼租借給英國為期99年(99年之 ... 於 www.hkfront.org -

#28.1860s-1882s 英屬香港〔九龍第一間警署〕 照片中之建築物為 ...

Jul 6, 2019 - 1860s-1882s 英屬香港〔九龍第一間警署〕 照片中之建築物為九龍半島之第一間警署,在1860年英國獲得割讓後之九龍半島後建成,於1882年拆卸, ... 於 www.pinterest.com -

#29.游蕙禎函蔡英文談「新界主權」引發新爭論- BBC News 中文

英國與中國於1984年簽署《中英聯合聲明》,確定於1997年移交香港政權,涉及土地包括滿清政府割讓的香港島、九龍半島,以及租借得來的新界和新九龍。 於 www.bbc.com -

#30.香港是那年被迫割讓給英國的?簽訂了什麼條約 - 好問答網

香港是哪一年割讓給英國的? ... 約正式割讓香港島1860年8月21日簽訂北京絛約正式割讓九龍半島1898年6月9日簽訂新界拓展條約租借新界(99年)1997年7月1 ... 於 www.betermondo.com -

#31.請問為何要歸還香港

南京條約中是寫將香港割讓給英國 : 又不是租界 : 為何最後還要歸還回去? : 謝謝 我記得.香港的新界部分租借99年.1997年合約到期九龍半島跟香港島是割讓的不需歸還但這 ... 於 tw.bbs.sci.history.narkive.com -

#32.香港是什麼條約被割讓給英國的 - 就問知識人

1898年,英國通過與清廷簽訂《展拓香港界址專條》及其他一系列租借條約,租借九龍半島北部、新界和鄰近的兩百多個離島但九龍砦城除外,租期99年%. 於 www.doknow.pub -

#33.特別推介

1860年,清朝再於第二次鴉片戰爭被英法聯軍打敗,簽訂《北京條約》將九龍半島界限街以南部份割讓交由英國管治。 1898 年,清朝與英國簽訂《展拓香港界址專條》,租借新界99 ... 於 www.plkcwc.edu.hk -

#34.九龍半島割讓歷史上的今天:清廷割讓九龍半島 - Wvabaw

1860年10月24日清廷割讓九龍半島1860年10月24日,清朝欽差大臣奕訢與英國代表額爾金在北京簽訂《中英北京條約》,九龍半島割讓給英國。 北京條約包括中英北京條約,中法 ... 於 www.startery.co -

#35.鴉片戰爭

說到香港的割讓,不能不提一下鴉片戰爭,讓我簡單介紹一下吧. ... 和英國簽訂<北京條約>根據該約,中國被迫將今天九龍半島界限街以南部分(包括昂船州在內)割讓給英國。 於 www.wwcwdhk.org.hk -

#36.《歷史有話說》 第13集:北京條約 - 團結香港基金

清政府除了要增開天津為商埠和賠款英、法兩國各八百萬両之外,又規定割讓九龍半島至界限街以南的地方以及昂船洲給英國。 香港大學中文學院名譽教授丁新豹說:「英國人 ... 於 www.ourhkfoundation.org.hk -

#37.香港割讓 - 中文百科知識

香港割讓指香港於1841年至1898年期間,清朝政府在英國的武力威逼下,先後三次與英國簽定不平等條約,分別割讓香港島、九龍半島及租借新界(包括新九龍 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#38.陈胜粦:香港地区被迫“割让”与“租借”的历史真相 - 手机搜狐网

从而又把“九龙司地方一区”,即九龙半岛南端尖沙咀区(或称“南九龙半岛”),正式并入香港界内,据为“割让”地。 再次,在甲午战争后列强瓜分中国的狂潮 ... 於 www.sohu.com -

#39.第二十一章: 歷史: 租借新界

一八六零年, 戰爭結束, 訂立《 北京條約》 , 九龍半島正式割讓予英國。 一八九五年中日戰爭結束後, 德、 法、 俄三國曾為中國說項, 歐洲各國和日本之後相繼向中國 ... 於 www.yearbook.gov.hk -

#40.殖民地割讓鴉片戰爭英属香港- Google Search

都是領土割讓,為何香港可以回歸,被沙俄侵占的領土卻很難收回? - 每. ... 英國為何要九龍新界- 壹讀 ... 第一部分第三章第一節- 第二次鴉片戰爭與割讓九龍半島. 於 bing.clbug.com -

#41.陳勝粦:香港地區被迫「割讓」與「租借」的歷史真相 - 今天頭條

概括地說,英國侵略者侵占香港地區的過程,同時也就是中國人民奮起反抗的過程。 當今通稱的「香港」,實際上包括香港島、「九龍」(南九龍半島)和「新界 ... 於 twgreatdaily.com -

#42.香港割讓

香港割讓,指香港於1842年至1898年,大清先後三次割讓新安縣城城外50公里的香港島、九龍半島及租借新界予英國,三地合稱英屬香港。英國的首選目標一直是浙江舟山島,而 ... 於 artsandculture.google.com -

#43.[爆卦] 國民黨不會告訴你的歷史-香港篇- Gossiping板

北京條約(1860):割讓九龍半島。 中英展拓香港界址專條(1898):新界及維多利亞海域租借給英國99年。1898開始租,到1997期滿,所以,從這裹也可看 ... 於 disp.cc -

#44.關於九七回歸香港是中國收回來的、還是搶回來的?

所謂的香港分三個部份,分別為香港島、九龍半島與新界。 ... 須注意的是,香港島與九龍半島這兩個經濟活動最興盛的地方都是「永久割讓」予英國,只有 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#45.英國併吞香港始末

距割讓香港島間隔18年,從此房客變房東,連那房租白銀500兩也省了。 租借(佔領)新界. 英國侵佔香港島及九龍半島後,當然不能滿足他貪得無饜的胃口,台灣俗 ... 於 www.dancers.com.tw -

#46.香港為什麼會被割讓? - 中國歷史黑白講

中日甲午戰爭之後,英國又逼迫清政府於1898年簽訂《展拓香港界址專條》,強租界限街以北、深圳河以南的九龍半島北部大片土地以及附近230多個大小島嶼( ... 於 happywincity.com -

#47.割讓九龍 - 書史小齋

(1) 清廷把九龍半島南部(今香港「界限街」以南) 和位於香港島以西的小島昂船洲割讓給英國。 (2) 增開天津為商埠。 (3) 清廷對英、法兩國的賠款增至800 ... 於 davidlai1988.wordpress.com -

#48.香港割让- 快懂百科

香港割让指香港于1841年至1898年期间,清朝政府在英国的武力威逼下,先后三次与英国签定不平等条约,分别割让香港岛、九龙半岛及租借新界(包括新九龙)给予英国, ... 於 www.baike.com -

#49.香港割讓- 维基百科,自由的百科全书

香港割讓,指香港於1842年至1898年,满清先後三次割讓新安縣城城外50公里的香港島、九龍半島及租借新界予英國,三地合稱英屬香港。英國的首選目標一直 ... 於 zh.wikipedia.org -

#50.第二次鴉片戰爭與割讓九龍半島771字元 - 倉頡輸入法

打字練習第二次鴉片戰爭與割讓九龍半島771字元。此練習是一個網上打字練習,遇到不懂拆碼的字,可以滑鼠點擊該字看倉頡碼。 於 www.hkcards.com -

#51.歷史上的今天:清廷割讓九龍半島 - 思考香港

1860年10月24日,清朝欽差大臣奕訢與英國代表額爾金在北京簽訂《中英北京條約》,九龍半島割讓給英國。 於 www.thinkhk.com -

#52.從香港史看西方對近代中國社會的影響

出割讓九龍半島岬角尖沙咀和香港島的要求。在英國的武力威脅下,清朝. 欽差大臣琦善於1 月5 日發出照會,擅自允許英國於尖沙咀或香港“止. 擇一處地方寄寓泊船”。 於 www.chunghwabook.com.hk -

#53.【歷史上的今天】1861年,英國割讓香港島,杜格拉斯 - 老驢網

... 的《南京條約》,割讓香港島。1860年10月24日,割讓九龍半島(界限街以南地區)。1898年6月9日,英國強行租借九龍半島(界限街北、深圳河南)。 於 raolve.com -

#54.中國割讓香港予英國 - 知識收藏處

一八六零年, 戰爭結束, 訂立《 北京條約》 , 九龍半島正式割讓予英國。 歐洲其他國家和日本相繼要求中國租借土地; 一八九五年中日戰爭結束後, 曾為中國說項的德、 ... 於 odkf411.pixnet.net -

#55.到底是割讓香港島給英國還是割讓香港島一百年給英國 - 極客派

香港割讓或香港開埠,指香港於1842年至1898年期間,清朝**在英國的武力威逼下,先後三次與英國簽定不平等條約,分別割讓香港島、九龍半島及租借新界( ... 於 www.jipai.cc -

#56.關於香港的條約,與香港問題有關的條約 - 多學網

1840年發生鴉片戰爭,1842年簽訂《南京條約》,割讓香港島。1856年發生第二次鴉片戰爭,1860年簽訂《北京條約》,割讓九龍半島南端即今界限街以南的 ... 於 www.knowmore.cc -

#57.香港割讓 - 隨意窩

香港割讓指香港於1842年至1898年期間,清朝政府在英國的武力威逼下,先後三次與英國簽定不平等條約,分別割讓香港島、九龍半島及租借新界(包括新九龍)給予英國,成為 ... 於 blog.xuite.net -

#58.關於九七回歸香港是中國收回來的、還是搶回來的? - LINE ...

所謂的香港分三個部份,分別為香港島、九龍半島與新界。依序在1842、1860與1898年劃歸英國統治。須注意的是,香港島與九龍半島這兩個經濟活動最 ... 於 today.line.me -

#59.割讓九龍半島| 當年今日| SHIFILES - 史檔

清廷眼見明顯處於劣勢,其後接受英法兩國嘅所有要求。喺24號,清朝欽差大臣奕訢同英國代表額爾金喺北京簽訂《中英北京條約》,繼《南京條約》割讓港島之後,再將九龍半島 ... 於 shifiles.hk -

#60.香港被割讓還是被割讓?連續三個不平等條約讓國人憤慨

在隨後簽訂的《北京條約》中, 九龍半島被清政府割讓給英國, 中國再次 ... 之簽訂了《展拓香港界碑專條》, 英國向清政府租借了香港九龍界碑街以北、 ... 於 happytify.cc -

#61.九龍和九龍司地方一區有什麼區別啊?九龍半島指的是那一塊

九龍半島 是香港的三大區域之一,位在北邊港口,東南西三面都被. ... 如果你問的是這個九龍司“清朝被迫簽訂《北京條約》割讓九龍司地方一區”, ... 於 www.sinoexam.com.cn -

#62.九龍半島割讓給英國香港文學行腳 - Yxhsa

英國為何要九龍新界英國發動第二次「鴉片戰爭」,強迫清朝政府於1860年10月24日簽訂《北京條約》,割讓九龍半島界限街以南的中國領土給英國。 於 www.werkthewb.co -

#63.清朝把香港割让给英国英国向清朝支付了多少租金_百科TA说

3月21日,两广总督劳崇光被迫与巴夏礼在广州签订协议,将面积约11.1平方公里的九龙半岛“永租”给英国,每年租金为500两银子。 不过,这项协议没有得到清朝政府的正式承认。 於 baike.baidu.com -

#64.香港簡史 - 天下雜誌

位於廣東珠江口外的香港,主要包括一八四二年,南京條約永久割讓的香港本島,一八六○年北京條約割界限街以南的九龍半島,和一八九八年「拓展香港界址 ... 於 www.cw.com.tw -

#65.香港為什麼會變成殖民地,香港是簽訂什麼條約後開始成為 ...

當時的清廷已經是日薄西山,在九龍半島上的新邊界只用矮矮的鐵絲網 ... 1860年10月24日:中英簽訂不平等的《北京條約》,割讓九龍半島界限街以南地區 ... 於 www.cherryknow.com -

#66.清朝是怎樣一步步把香港割讓給英國的?過程讓人無語 - 每日要聞

新界陸地面積近1000平方公里,是香港島和九龍半島總面積的10倍。 《展拓香港界址專條》明確新界是「租借」給英國,而且約定租期為99年,但條約里 ... 於 looknews.cc -

#67.中共外交政策書面報告

現在稱香港的,多是指香港地區,即包括了清政府於1842年割讓與英國的香港島,和1860年割讓的九龍半島和昂船州,以及1898年租借的新界土地及鄰近島嶼的全部土地。 於 www.scu.edu.tw -

#68.香港被割讓的歷史?(30 40字 - 第一問答網

1898年,英國通過與清廷簽訂《展拓香港界址專條》及其他一系列租借條約,租借九龍半島北部、新界和鄰近的兩百多個離島但九龍砦城除外,租期99年%. 於 www.stdans.com -

#69.清朝是怎樣一步步把香港割讓給英國的過程讓人無語 - 愛講古

香港島和九龍半島總面積只有90多平方平方公里,不能夠填飽英國人的胃口。英國人還有更大的野心。 1895年,清朝在中日 ... 於 aijianggu.com -

#70.迫使清政府割让香港岛后,英国人为何还要九龙和新界 - 澎湃新闻

... 向九龙寨城,城牆清晰可见,是现存九龙城最早的影像。 许多历史爱好者都知道这么一个历史“常识”——“香港是在公元1842年,被清政府割让给英国的”。 於 www.thepaper.cn -

#71.香江畫報:清廷割讓九龍半島- 明報加東版(多倫多)

香江畫報:清廷割讓九龍半島. [2021.09.20] 發表. 推文. 馬首銅像. (明報製圖). 【明報專訊】新聞重點. ○ 英法聯軍北上大清首都北京,更火燒圓明園. 於 www.mingpaocanada.com -

#72.香港主權之謎永久割讓的香港為何要主權移交給中共? 蔣介石...

清廷割讓、英國殖民、日本侵略:一口氣看完香港百年命運. 住宿推薦. 看影音更棒 ... 1842年南京條約和1860年北京條約,分別割讓了香港島和九龍半島。 於 igotojapan.com -

#73.北京條約- 教育百科

清咸豐十年(西元1860),因清廷有意毀棄《天津條約》,英法聯軍再度北上,攻入北京,是年簽下《北京條約》。條約內容為賠償英法兩國軍費各銀八百萬兩,並割讓九龍半島 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#74.香港割讓| 台灣百科全書 - Pedia Wiki | Fandom

其後,[清朝]]與英國簽訂香港割讓指香港於1842年至1898年期間,清朝政府在英国的武力威逼下,先後三次與英國簽定不平等條約,分別割讓香港島、九龍半島 ... 於 pedia.fandom.com -

#75.中國收回此地時,此國的人大叫:這地是永久割讓,你們不講信用

1860年,中英簽訂不平等的《北京條約》,割讓九龍半島界限街以南地區給英國。1898年6月9日,英國強迫清政府簽訂《展拓香港界址專條》(俗稱“新界 ... 於 www.xuehua.us -

#76.鴉片戰爭割讓香港 - 明報

及後,英法分別以亞羅號商船及法國傳教士被處死的事件,發動第二次鴉片戰爭,在1858年與清廷簽訂《天津條約》,1860年簽訂《北京條約》,割讓九龍半島。 於 marketing.mingpao.com -

#77.香港割讓 - 時事百科

香港島距新安縣城(圖左上Namtao)50公裏。1840年割讓香港島(紅色),1860年割讓九龍半島(紅色),1898年租借新界(紅框內). 租借新界的條約由1898年李鴻章簽署。 於 w.holyfree.net -

#78.香港是什麼時候割讓給英國的 - 嘟油儂

南京條約在1842年簽訂割讓香港島,後來是九龍半島,再後來是強租新界地區。 12樓:友央耿碩. 香港包括三個 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#79.香港回歸的歷史教訓 - 《海峽評論》374期

... 第二次鴉片戰爭後所訂的《北京條約》又把九龍半島割讓給英國;到了1898 ... 現在所說「香港」是香港(島)、九龍(半島)和新界(及其附近島嶼) ... 於 haixia-info.com -

#80.當年香港島係割讓,九龍半島同新界係租借(頁18) - 吹水閒聊

[quote]原帖由[i]andy14011982[/i] 於2019-7-4 07:31 AM ... 於 www.discuss.com.hk -

#81.香港被英國殖名者割佔的條約分別是在哪一年簽訂的什麼條約

... 《南京條約》割讓香港島1860年《北京條約》割讓九龍司1898年《展拓香港界址專條》割讓新界2樓匿名使用. ... 1862年,北京條約:據九龍半島南端地區. 於 www.diklearn.com -

#82.蔣介石差點成功賣掉新界:1938年收購新界主權提案 - Medium

不論閣下讀的是哪一種史觀的香港史,都不會否定一件事:大清帝國分別在1842及1860年割讓香港島和九龍半島予大英帝國,而在1898年又將新界租借出去。 於 medium.com -

#83.都是領土割讓,為何香港可以回歸,被沙俄侵占的領土卻很難 ...

五、條約不同香港包括了九龍半島,香港島,新界三個地方,分別由不同時期割讓或租借。 1842年,中英簽訂《南京條約》,中國割讓香港島;1860年,中英 ... 於 kknews.cc -

#84.九龍什麼時候迴歸中國? - 雅瑪知識

九龍 何時被侵佔,何時迴歸祖國的. 1860年《北京條約》將九龍司地方一區(九龍南半島、界限街以南的1.1萬平方千米)割讓給英國。1898年夏,中英簽訂《展拓香港界址專條》, ... 於 www.yamab2b.com -

#85.【影片】清廷割讓、英國殖民、日本侵略:一口氣看完香港百年 ...

自此開始,香港便成了英國往中國傾銷鴉片的重要轉運中心。接下來在1860年,英法聯軍之役,清朝簽下《北京條約》,九龍半島永久割讓給英國。1897年,英國再 ... 於 www.thenewslens.com -

#86.(教師手冊初稿)

(1) 南京條約(1842年)──割讓香港島. (2) 北京條約(1860年)──割讓九龍半島界限街以南及昂船洲. (3) 中英展拓香港界址專條(1898年)──租借新界(界限街以北及 ... 於 www.edb.gov.hk -

#87.香港的命運從來同祖國緊密相連(習近平講故事)

香港割讓:1841年至1898年期間,清朝政府在英國的武力威逼下,先后三次與英國簽定不平等條約,分別割讓香港島、九龍半島及租借新界(包括新九龍)給予 ... 於 politics.people.com.cn -

#88.【recap香港簡史】真的有主權? 如何被割讓給英國 - HKReadaily

作為英國殖民地,香港島和九龍半島基本上並無險可守,而且當時糧食無法自給自足,需要土地發展工業,1898年英國趁列強向清政府租借土地時,簽訂《展拓 ... 於 hkreadaily.com -

#89.同在1860年被割讓,為何九龍島可以收回,海參崴卻沒有動靜?

1860年10月24日,中英簽署《中英北京條約》,清政府割讓九龍半島給英國。同年11月14日,《中俄北京條約》的簽訂,導致海參崴被迫成為了俄羅斯的領土。 於 www.jasve.com -

#90.【九龍移交】1861年1月19日,英方接收九龍及昂船洲 - 港識多史

那麼除了課本上輕輕一句「1860年北京條約簽訂後,清朝割讓九龍……」,你對九龍半島割讓的過程又知多少呢?你知道翌年還有領土移交儀式嗎? 於 www.wetoasthk.com -

#91.二、历史 - 外交部

1840年英国发动鸦片战争,强迫清政府于1842年签订《南京条约》,割让香港岛。1856年英法联军发动第二次鸦片战争,迫使清政府于1860年签订《北京条约》,割让九龙半岛南端 ... 於 www.fmprc.gov.cn -

#92.ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ] 教育部《重編國語辭典修訂本》2021

條約內容為賠償英法兩國軍費各銀八百萬兩,並割讓九龍半島於英。另外開瓊州、潮州、臺灣、淡水、鎮江、九江、漢口、登州、牛莊、天津為口岸,且享有內河航行權及內地 ... 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#93.割讓九龍半島南端和昂船洲的不平等條約是 - Pan5

1860年——中英《北京條約》——割讓九龍半島南段和昂船洲,“歸英屬香港界內:。. 1887年——《中葡友好通商條約》——允許葡萄牙“永駐管理澳門”。 於 www.pan5rry.co -

#94.Cheap - 香港九龍是永久割讓新界才是租99年教科書都沒寫嗎?

來複習一下香港割讓的來龍去脈香港主權之謎▻永久割讓的香港為何要主權移交給中共? 蔣介石、毛澤東為何不要香港? ... 對呀界限街以南九龍半島及香港島,是永久割讓的 於 zh-cn.facebook.com -

#95.強迫清政府把九龍半島南端和昂船洲割讓給英國的不平等條約是

強迫清政府把九龍半島南端和昂船洲割讓給英國的不平等條約是___. A. 《北京條約》. B. 《南京條約》. C. 《黃埔條約》. D. 《望廈條約》. 查看試卷,進入試卷練習. 於 www.dradio.me -

#96.同在1860年被割讓,為何九龍島可以收回,海參崴卻沒有動靜?

1860年10月24日,中英簽署《中英北京條約》,清政府割讓九龍半島給英國。同年11月14日,《中俄北京條約》的簽訂,導致海參崴被迫成為瞭俄羅斯的領土。 於 www.guaguazixun.com -

#97.割让九龙司地方一区的条约 - 三人行教育网

1898年6月9日:英国强迫清政府签订《展拓香港界址专条》,租借九龙半岛界限街以北地区及附近262个岛屿,租期99年(至1997年6月30日结束); * “清朝被迫签订《北京条约》 ... 於 www.3rxing.org -

#98.香港回歸,割讓否,租借否- 虎婆(小肉球) 的部落格

第二次鴉片戰爭導致1860 年《北京條約》簽立,永久割讓九龍半島南端。 英國繼於1898 年迫清廷簽訂《展招香港界址專條》,租借新界99 年( ... 於 blog.udn.com -

#100.香港概況

... 正式割讓與英國。1860年清廷再敗於英法聯軍,被逼簽下《北京條約》,把九龍半島 ... 香港分為三大部分,香港島﹙約78.04平方公里﹚;九龍﹙約58平方公里﹚和新界﹙ ... 於 web.ntnu.edu.tw