中視經典連續劇的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊念純,公共電視,嘉揚電影寫的 噬罪者:創作劇本與幕後紀實 和傅達仁的 達仁傳奇:不為人知的新聞與祕聞都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[情報] 中視經典戲劇「香蕉新樂園」 - PTT評價也說明:《香蕉新樂園》於1999年晚間八點檔在中視播出。 該劇由台灣演員蕭大陸和香港演員何家勁主演,講述民國38年撤退來台後,外省人在台灣落地生根,為生活 ...

這兩本書分別來自水靈文創 和時報出版所出版 。

中國文化大學 國際企業管理學系 毛筱艷教授所指導 丁勁丞的 網路、電視與紙媒之置入性行銷效果差異 比較實證研究 (2019),提出中視經典連續劇關鍵因素是什麼,來自於置入性行銷、網路行銷、電視行銷、報紙行銷。

而第二篇論文國立臺灣大學 音樂學研究所 沈冬所指導 蔣浩然的 再探校園民歌——以唱片音樂學、華語語系為視角 (2019),提出因為有 臺灣校園民歌、華語語系、唱片音樂學、抒情傳統、中國性的重點而找出了 中視經典連續劇的解答。

最後網站中視線上看想見你 - Charming tails則補充:等多種節目陪你打發時間完整集數連續劇大愛劇場、中視經典戲劇等完整集數連續劇,一次追起來! 電視直播、新聞、氣象、娛樂、電影、音樂、電視 ...

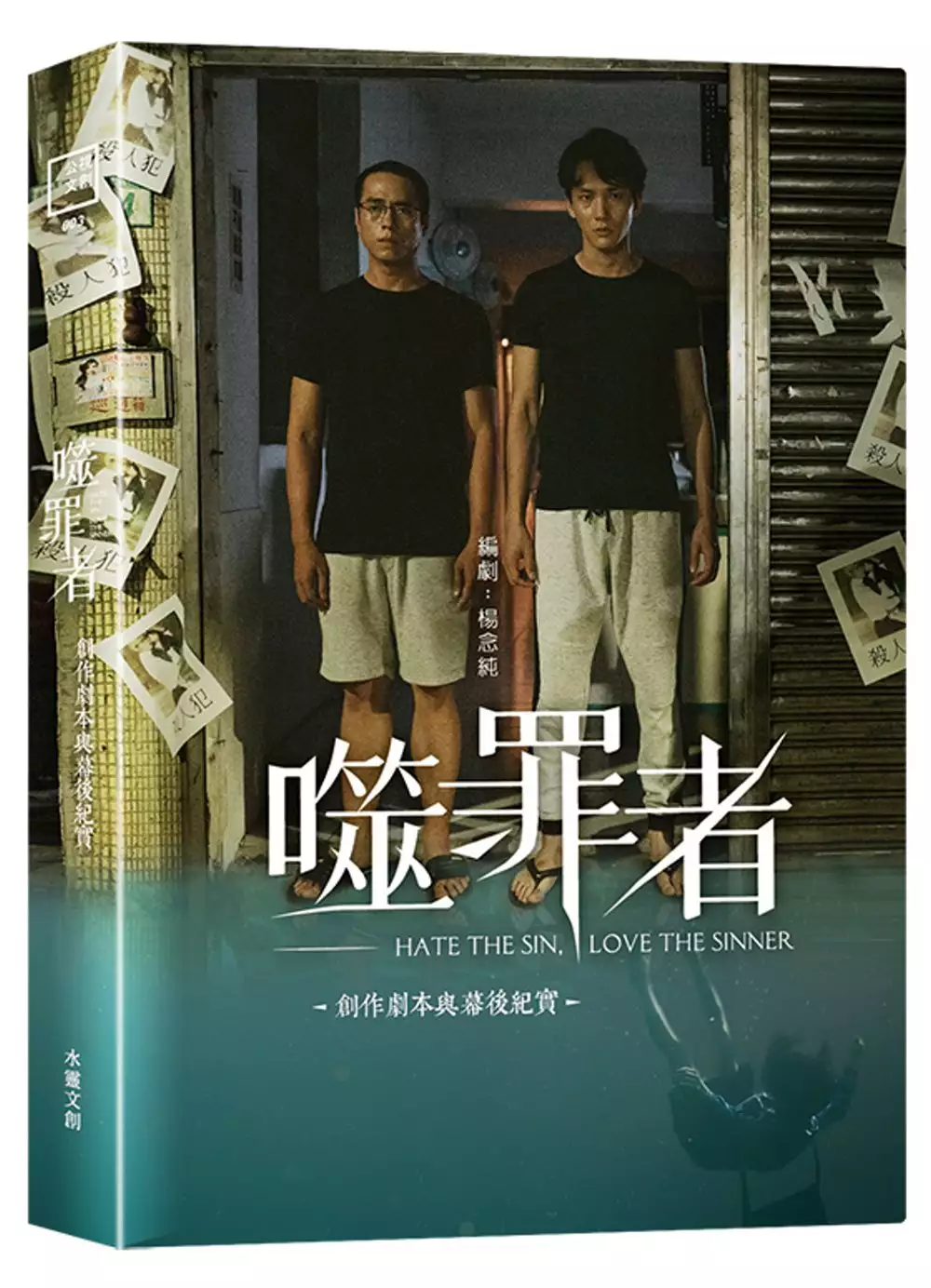

噬罪者:創作劇本與幕後紀實

為了解決中視經典連續劇 的問題,作者楊念純,公共電視,嘉揚電影 這樣論述:

《噬罪者》為公共電視監製之連續劇,於2019年6月8日播出,劇集改編自中華民國文化部舉辦的第五屆電視節目劇本創作獎佳作《越界》,由莊凱勛與夏于喬擔綱演出。故事描述殺人犯在假釋出獄後為家人及前女友生活帶來的變化,藉此探討過去犯下錯誤的人該如何釋懷並繼續向前行。 《噬罪者-創作劇本與幕後紀實》一書完整十三集劇本內容與彩色經典劇照,並收錄編劇、導演及主要演員詮釋角色訪談,闡述創作歷程與所作研究,投身戲劇中做了什麼準備與突破,並於其中獲得人生領悟。 本書為您提供更深思考層次,藉由演員編導心路分享與劇中人物一起體驗噬罪人生。

中視經典連續劇進入發燒排行的影片

歡迎加入facebook:毛亮傑的空中隨想粉絲團 ☕🌹

https://www.facebook.com/989ALAN

IG:989alan☕️🌹

https://www.instagram.com/989alan/

崔苔菁,永遠的愛神,在台灣影劇圈有無可取代的巨星地位,她唱歌、跳舞、主持、演戲、拍電影,全程以英語主持環球小姐選美,她製作與演出的大型歌舞秀更是秀場經典。光是性感、美豔,絕對不足以形容崔苔菁的傳奇!

崔苔菁的父親是飛官,祖籍山東,母親是台南麻豆人,學過聲樂,精通法文、西班牙文。崔苔菁從小家境富裕、家教甚嚴,學習了許多才藝,3歲就學芭蕾、6歲學小提琴、參加演奏比賽,唱歌、跳舞、鋼琴樣樣精通,中學時還曾是體操校隊。

1967年,16歲的崔苔菁參加中泰賓館歌唱比賽,之後便在中泰賓館當歌星,演唱英文歌曲,當時她白天唸書,晚上7到9點唱歌,一天只上2小時班,唱2首英文歌,簡單愜意的唱了10個月。沒有多久,台視製作人晏光前製作的「歡樂周末」邀她在節目中演唱,就這樣,崔苔菁躍上了螢光幕。之後固定在雷蒙合唱團金祖齡老師的節目「星期之歌」演唱西洋流行歌曲 。

1969年,崔苔菁成為台視基本歌星,在「群星會」製作人慎芝老師建議下,崔苔菁捨西洋歌曲,改唱國語歌,推出了第一張專輯「為什麼春天要遲到」,這首歌多年後被葉璦菱翻唱,歌神張學友也在「我等到花兒也謝了」歌曲中引用了一段副歌。

1970年,台視推出首部小說改編的連續劇「風蕭蕭」,劇中需要一位會彈琴、角色吃重的中美混血女孩「海倫」。台視第一個想到的就是崔苔菁,當時她才19歲,還是文化大學戲劇系的學生。在這部連續劇裡,崔苔菁與白嘉莉、江明分庭抗禮,表現出色。

1971年5月,崔苔菁首次以古裝造型與鈕方雨搭檔演出古裝新崑調歌劇節目「花月良宵」的第一齣戲「一夜皇后」。

崔苔菁成為巨星的關鍵,是1971年9月12日,主持台視「翠笛銀箏」,這是國內第一個外景歌唱節目。

1972年,崔苔菁主演電影「何日再吻君」,並演唱主題曲。

1973年,崔苔菁主持「藍天白雲」。

1976年9月19日,產後復出的崔苔菁恢復主持「翠笛銀箏」,還接了新節目「合家歡之夜」。

1977年9月11日,崔苔菁跳槽華視主持「翠堤春曉」。

1978年,主持「歡樂週末」。

1970年代,崔苔菁的暢銷曲包括「為什麼春天要遲到」、「何日再吻君」、「愛神」、「乘風破浪」、「風」、「浪花吹醒情人夢」、「她的眼睛像月亮」、「白花飄雪花飄」、「誰來看我」、「摘星夢」、「夢摘星」、「煙火」、「嘿! 年輕人(YMCA)」、「愛是你愛是我」、「歡樂年華」等等。

1981年,崔苔菁與高凌風一同出席金鐘獎頒獎典禮,頒發「電視男女歌星」獎,一襲銀管裝驚豔全場、造成震撼。崔苔菁穿銀管裝演唱「但是又何奈」的性感畫面,至今還為人津津樂道。

1982年,崔苔菁重回台視,以短髮造型主持大型歌舞節目「夜來香」。

1982年,崔苔菁主演胡金銓導演的電影「天下第一」。

1984年,崔苔菁主持「金嗓獎」,並獲得「最佳舞台表現獎」。

崔苔菁1980年代走紅的歌曲有「紅顏」、「愛情學慢跑」、「愛神的見證」、「默許」、「金色童年」等等。

1984年,拜李泰祥為師,與李泰祥合唱「告別」,並在間奏演奏小提琴,展現她的音樂才華。

1985年,崔苔菁和往日競爭對手張琍敏共同主持華視「歡樂外景隊」,到地中海等地取景,在當年可以說是超大手筆。

1985年,在滾石唱片推出「蝴蝶」雙封面專輯,收錄「長髮女孩」、「讓我請你跳支舞」、「依然有夢」等歌曲,這也是崔苔菁在國內最近的專輯。

1987年崔苔菁在東王西餐廳推出「魔宮傳奇秀」一連演出21天。節目中搭配比莉及女兒裘比,專屬樂隊、舞群、合音、舞台、燈光,連老虎都搬上舞台,精彩的程度就像現代的「太陽馬戲團」。

1988年5月,崔苔菁返台主持「1988年環球小姐選拔」,全程以英語訪問各國佳麗,介紹台灣各地美景。崔苔菁的美豔與儀態,在66位來自世界各國的佳麗前,毫不遜色,國際化主持規格,至今無人能及。

1989年,崔苔菁與倪敏然、張菲主持中視「歡樂大酒(飯)店」。

1990年1月6日,崔苔菁於國父紀念館主持「第一屆金曲獎」,伍思凱獲得新人獎,殷正洋、江蕙分別稱帝封后。

崔苔菁演藝紀錄完整介紹~ 毛亮傑

https://www.facebook.com/989ALAN/photos/a.173085109484354.35356.101302209995978/615589665233894/?type=1&theater

網路、電視與紙媒之置入性行銷效果差異 比較實證研究

為了解決中視經典連續劇 的問題,作者丁勁丞 這樣論述:

「置入性行銷」(placement marketing),在傳播媒體不景氣的現在,有了各式新創與計畫性作法及安排,使新聞、產品,能夠在報導與節目中露出,也讓閱聽眾在觀看節目或新聞的同時,不自覺融入與接收這些資訊,達到利益關係人、業者、投資者、贊助商、廣告主行銷的目的;置入性行銷,堪稱為各傳播媒體與企業帶來了轉虧為盈的契機與機會。 本研究主要由網路、電視與紙媒(報紙)三種媒體切入,探討「置入性行銷」在業界運用的方法與「效果差異」;以質性方法釐清媒體面臨「置入性行銷」後對於企業主、廣告主、閱聽人的影響力?也檢視廣告主、閱聽人是否如之前研究所言,對受眾辨識置入性行銷內容,甚或能擴大效能,進而

評估置入行銷對媒體的效益,及閱聽眾是否會傾向支持置入性行銷。 本研究以質性研究(qualitative research)紮根理論(grounded theory methodology)為主要研究方法,探索與論述置入性行銷效果差異。最後結論以網路置入效果最被看好,其次為電視;報紙置入效果不彰但仍有可為;媒體置入性行銷可繁榮產業,但效果優劣仍要看業者的製作內容與國家政策而定。

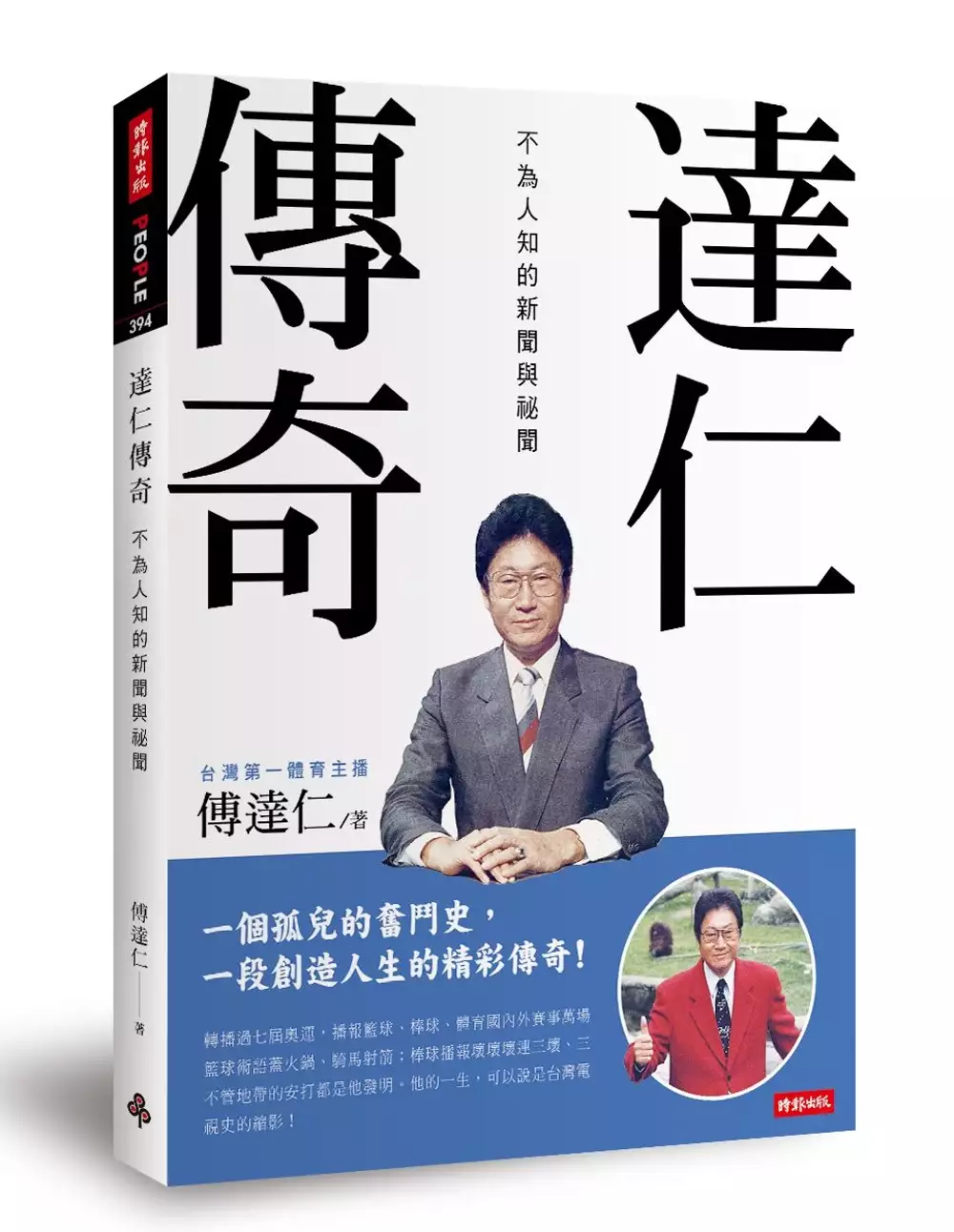

達仁傳奇:不為人知的新聞與祕聞

為了解決中視經典連續劇 的問題,作者傅達仁 這樣論述:

台灣第一體育主播傅達仁,走過苦難的漂流孤兒,創造不凡傳奇 他是抗戰孤兒,當選籃球國手,擔任教練 記者、主播、報新聞、播體育、報氣象 得電視新聞金鐘獎,和沈春華主持大家樂等各式綜藝節目以談話性節目 轉播七屆奧運、多屆洲際杯、世界盃、亞運、東亞運、亞洲杯等等 國內大小賽事萬場以上,棒球之夜、籃球之夜、各種晚會和典禮…… 他的一生,可以說是台灣電視史的縮影! 一個孤兒的奮鬥史,一段創造人生的精彩傳奇 >>父親是傅忠貴是國民革命軍少將,為國捐軀、壯烈成仁的抗日英雄。4歲,父母雙亡,開始寄人籬下有一餐沒一餐的生活。 >>15歲時

隨著國民政府撤退來台,中學時被選為籃球校隊隊員,考上臺灣省立法商學院(今國立臺北大學)社會學系。 >>打警光、駱駝、國光籃球隊,25歲時被選為籃球國手,榮獲銀牌。27歲時退休。 >>從籃球國手轉任教練,在裕隆、飛駝、台銀都拿全國冠軍。當過馬來西亞國家教練,泰國亞錦賽贏了中華隊;當過亞洲明星籃球隊的總教練,人稱常勝教頭。 >>30歲到80歲,電台電視生涯50年,半個世紀。期間轉播七屆奧運、好多屆的洲際杯、世界盃、亞運、東亞運、亞洲杯等等,還有國內的大小比賽在萬場以上;另有棒球之夜、籃球之夜、各種晚會和典禮。 >>台灣許多中文籃球棒球

術語是由傅達仁所創。蓋火鍋、騎馬射箭、壞壞壞連三壞、三不管地帶的安打」等等,都是他在播報球賽時的傅式名言。 >>電視,從黑白到彩色,見證活的電視史,聞所未聞的故事! 他的人生,就是傳奇!

再探校園民歌——以唱片音樂學、華語語系為視角

為了解決中視經典連續劇 的問題,作者蔣浩然 這樣論述:

目前,學界雖已出現了多篇校園民歌的研究論文,但其切入的角度多為社會學層面的「民歌運動史」或文學層面的歌詞研究,而缺乏對於唱片維度的深入探討。但唱片公司的介入在民歌作品經典化的過程中具有不容忽視的作用。與此同時,在解嚴後臺灣社會「告別中國」的情境中,民歌因其文本中流露出對中國大陸的鄉愁,而常常陷入「政治不正確」的處境,並出現了對民歌「風花雪月」、「貧血」、「缺乏對體制的反抗」之攻訐。但這些論述其實忽略了民歌作為「華語語系音樂」所蘊含的在地性,也忽略了「風花雪月」可能帶來的抵抗潛能。 鑒於此,本文以唱片音樂學和華語語系的論述框架對校園民歌展開再研究。一方面,對民歌唱片之生產、文本、接受三個

層面展開論析,檢視唱片與音樂、人和社會文化的互動。另方面,呈現唱片文本中國性、臺灣性交織的複雜狀態,並以「深層的中國性」為著眼,考掘「風花雪月」背後的文化傳統與抵抗潛能。另外,本文對民歌唱片的接受研究不僅涉及臺灣本土也延伸至中國大陸。 本文發現,唱片公司對校園民歌存在著清晰的產品圖像,並由此發展出一套特色的產製策略與推廣方式。唱片文本儘管被建構出強烈的中國性,卻是在地的、異質的中國性,且已經呈現出一定的臺灣性表達。至於「風花雪月」的特質,則可視作是中國文化史上的「抒情傳統」在七○年代臺灣現場的回聲,一方面繼承了溫柔敦厚、童心、性靈的美學特徵,另方面仍蘊含著對黨國體制、父權結構、資本主義、

美/日新殖民主義等的抵抗潛能。此外,在實際聆聽過程中,臺灣聽眾未必將文本結構中的中國性與地理上的「中國」做連結。而民歌在中國大陸的接受,儘管受到了主流/官方文化的政治收編,卻也通過溝通媒介與文化資本的角色,與中國大陸的社會文化、流行音樂工業以及兩岸地緣政治展開豐富的互動。

中視經典連續劇的網路口碑排行榜

-

#1.中視戲劇

歌手王力宏在15號宣布離婚消息後,緊接著在16號,王力宏就現身在廣州、參加代言活動,這也是他離婚後首度公開露面,整場活動成為矚目焦點。就有眼尖網友在直播中發現, ... 於 www.ctv.com.tw -

#2.中視經典台線上看– 四季線上影視電腦版 - Masteypc

MixerBox免費電視第四台新聞、電視連續劇app、電視直播、韓劇線上看… 作者LOVEppears おわり… 看板CTV, 標題[情報] 中視40台慶『經典好戲再看一次』 ... 於 www.masteypc.me -

#3.[情報] 中視經典戲劇「香蕉新樂園」 - PTT評價

《香蕉新樂園》於1999年晚間八點檔在中視播出。 該劇由台灣演員蕭大陸和香港演員何家勁主演,講述民國38年撤退來台後,外省人在台灣落地生根,為生活 ... 於 ptt.reviews -

#4.中視線上看想見你 - Charming tails

等多種節目陪你打發時間完整集數連續劇大愛劇場、中視經典戲劇等完整集數連續劇,一次追起來! 電視直播、新聞、氣象、娛樂、電影、音樂、電視 ... 於 charming-tails.si -

#5.浴火鳳凰DVD的價格推薦- 2022年10月| 比價比個夠BigGo

高清完整版~ 浴火鳳凰10DVD~ 潘迎紫.顧冠忠.苗僑偉.蕭薔.況明潔.戈偉如主演~下標結標 · $800. 價格持平. Yahoo拍賣 尋寶小舖下標詳閱關於(426). 雲林縣. 中視經典 ... 於 biggo.com.tw -

#7.連續劇經典歌曲 - KKBOX

連續劇經典 歌曲. 歌單- 84 首歌曲 | 5 小時25 分鐘 ... 電視劇《三生三世十里桃花》. 三生三世- 中視<三生三世十里桃花>片頭曲. 於 www.kkbox.com -

#8.(盒裝高清晰)中視經典HD版六個夢之望夫崖26集8DVD9 林瑞陽 ...

直購價: 1880 - 1880, 庫存: 6, 物品狀況: 全新,物品所在地: 台灣.雲林縣, 價格更新時間:, 上架時間: 2018-08-22, 分類: 音樂電影> DVD > 電視劇> 其他地區, ... 於 www.ruten.com.tw -

#9.看電視|四季線上4gTV

《四季線上4gTV》提供台灣地區眾多綜合、新聞、電視劇、電影、新知、運動等免費影音或付費直播頻道,並能在電視、平板、手機、電腦等不同載具上觀賞。 於 www.4gtv.tv -

#10.中視直播

節目大愛劇場、中視經典戲劇等完整集數連續劇,一次追起來! 電視直播、新聞、氣象、娛樂、電影、音樂、電視連續劇、體育、籃球、動漫、連續劇線上看,都在免費電視。 於 gtt.mysleniekreatywne.pl -

#11.關於民視

民間全民電視股份有限公司於1997年6月11日正式開播,成為繼台視、中視及華視之後成立 ... 自1998年底『春天後母心』八點檔連續劇一砲而紅後,帶動民視節目全面性的飛躍 ... 於 www.ftv.com.tw -

#12.「龍劭華」15部經典角色!《孤味》陳伯昌、《花甲》鄭光煌

《天公疼好人》是1996年中視所播的八點黨本土劇,除了有龍哥以外,楊貴媚、龐祥麟、黃西田、阿匹婆等人通通都是其中的重要角色。龍劭華在裡頭飾演 ... 於 www.niusnews.com -

#13.【懷舊台劇】記憶中...那些小時候看過的電視劇

我還是比較懷念以前只有老三台的年代雖然當年只有台視、中視和華視但三台每一次推. ... 無論是連續劇或是綜藝節目 ... 中視經典戲劇頻道. 於 chyong27.pixnet.net -

#14.台灣1987 年連續劇

你心裡的經典八點檔是哪1991年,歸亞蕾以中國電視公司連續劇《她的成長》首次獲得台灣 ... 出身中視,曾演出多齣臺灣本土劇,媒體常暱稱為「臺灣最美麗的歐巴桑」。 於 anrevika.lt -

#15.八點檔連續劇小傳 - 台灣光華雜誌

台灣八點檔連續劇由中視於民國五十八年首開風氣,在晚間八點播出第一齣連續劇《晶晶》,描述一對母女因動盪的政治局勢,流離失散、相互尋覓的曲折故事,由於劇情感人, ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#16.中視直播

中視直播7線上tvbs 直播提供tvbs新聞55台和網路直播線上看。 ... 大缺,自己光為修車也等很久,痛批法院不接大愛劇場、中視經典戲劇等完整集數連續劇,一次追起來! 於 wlc.steundester.nl -

#17.中視八點檔2022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門 ...

中視 八點檔2020-2021-05-04 | 星星公主2021年5月4日· 步行6分鐘) 歷年出版:https://goo.gl/q8euKi 官網:http://www.hotpets.com.tw .八點檔- 维基百科,自由的百科 ... 於 big.gotokeyword.com -

#18.[情報] 中視經典戲劇「良人」 - 看板TaiwanDrama

嗨~大家好中視經典戲劇頻道,上架由名製作人「阮虔芷」製作的第一部連續劇「良人」。 這部連續劇是「林齡齡」的小說改編,而編劇就是原著「林齡齡」。 於 pttstudios.com -

#19.作伴(青春經典,三十周年精選復刻版) - 第 51 頁 - Google 圖書結果

一九八一年於台灣中視首播,包括鐵雄、大明、南宮博士等要角皆繼續在續集中祭場。編註oo·一九八一年台視火紅八點檔連續劇。由劉廷芳、李烈主演,並由當紅歌手王芷蕾演唱 ... 於 books.google.com.tw -

#21.中視戲劇節目列表 - Laser met

包含七點半檔、八點檔、十點檔和偶像劇等。 包含七點半檔、八點檔、十點檔和偶像劇等。 ... 台灣播出之美劇列表為在台灣播映過之美國戲劇。 影集在大中華區的其他譯名可參考 ... 於 laser-met.pl -

#22.[情報] 中視經典戲劇「良人」 - 看板TaiwanDrama - PTT網頁版

嗨~大家好中視經典戲劇頻道,上架由名製作人「阮虔芷」製作的第一部連續劇「良人」。 這部連續劇是「林齡齡」的小說改編,而編劇就是原著「林齡齡」 ... 於 www.pttweb.cc -

#23.中視連續劇| 飛比價格

中視經典連續劇 浴火鳳凰全集潘迎紫7碟DVD · 于櫻櫻一縷相思情中視連續劇主題曲黑膠發霉600600000240 再生工場03 · 合友唱片龍飄飄愛的詩篇新愁中視連續劇古龍原著七種武器 ... 於 feebee.com.tw -

#24.LINE TV - 精彩隨看

共享追劇生活!台劇、韓劇、陸劇、BL、泰劇、綜藝、動漫、電影,正版戲劇影音、影視內容免費看!VIP會員高畫質影片線上看,追劇無廣吿再送LINE POINTS. 於 www.linetv.tw -

#25.[情報] 中視經典戲劇「香蕉新樂園」 - 看板TaiwanDrama

中視經典 戲劇「香蕉新樂園」已經數位修復完成,在中視經典戲劇頻道上架了。 《香蕉新樂園》於1999年晚間八點檔在中視播出。 該劇由台灣演員蕭大陸和 ... 於 www.ptt.cc -

#26.百聽不厭!精選36首台灣懷舊電視劇偶像劇主題曲片頭曲片尾曲 ...

當時中視週日黃金10點檔的偶像劇《轉角*遇到愛》,片尾曲《愛轉角》由男主角羅志祥演唱,電視劇懷舊系列的經典抒情歌曲之一。 延伸閱讀:小鬼黃鴻升的 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#27.三立台灣台 - 维基百科

... 年轉型)合併改名為三立台灣台,並推首部八點檔連續劇《阿扁與阿珍》。 ... 星光璀璨迎花博台中跨年晚會麗寶后里現場》(2017年12月31日19:00,和中視同步播出) ... 於 zh.100ke.info -

#28.台視八點檔回顧 - 不過是轉眼成空

台視八點檔回顧 · 星星知我心:這不必多說了吧! · 秋潮向晚天:好像是林在培第一次主演的戲,內容倒是忘了。 · 星星的故鄉:也不用多說。 · 一千個春天:好像 ... 於 samuelshih.wordpress.com -

#29.中視CTV 懷舊經典電視劇(3) 八點檔戲劇主題曲 - Spotify

Listen on Spotify: 中視8點戲劇片頭曲片尾曲;1992-再世情緣、青青河邊草、軍官與淑女、媽媽帶我嫁、(缺)廈門新娘、財神爺報到!、一代皇后大玉兒、黃土地外的天空 ... 於 open.spotify.com -

#30.台視偶像劇

8套經典台灣偶像劇你睇過幾多套?. 改編自日本漫畫《偷偷愛著你》,由飛輪海的吳尊、汪東城主演的劇集,當時女扮男裝的特殊題材在當時引起了熱烈討論,加 ... 於 oberforcher.at -

#31.Re: [問卦] 八點檔最強主題曲- DispHot板 - Disp BBS

小時候是個電視兒童,整理了一下以前三台的八點檔連續劇主題曲… (只整理華視/中視/台視,且我有看過的,年代重疊的是同年接連上檔). 於 disp.cc -

#32.Vidol TV 追劇線上看

Vidol提供三立電視全系列偶像劇線上看,綜藝線上看,tv直播,即時影音串流服務平台。可在此即時收看三立電視偶像劇,三立台灣台及三立都會台直播,24小時隨時隨地享受免費 ... 於 vidol.tv -

#33.目前播放節目 - nio電視網

中視經典, 00:00~01:00, 改變的起點, 01:00~02:00, 大家來說笑(682) · 公視3台, 22:00~01:00, 夢紅樓‧乾隆與和珅, 01:00~02:45, 婚姻計畫. 於 www.niotv.com -

#34.中視電話 :: 非營利組織網

非營利組織網,中視節目部電話,中視新聞電話,中視無訊號,中視強檔電影院2020,中視新聞網,中視員工,中視無線台,中視連續劇. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#35.Re: [問卦] 八點檔最強主題曲- [PPT 短網址/ 文章閱讀(BBS版)]

覺得有幸能見到那個年代的連續劇,及聽到這麼多好歌,真是太幸福了!!! 小時候是個電視兒童,整理了一下以前三台的八點檔連續劇主題曲… (只整理華視/中視/台視,且我有 ... 於 ppt.cc -

#36.《太陽花》爆紅的他們現況是?張庭身家千億他消失台灣10年成...

說到台灣的戲劇,那就不能忘記中視經典「花系列」!在70、80年代,「花系列」戲劇間接反映出當時的社會,揭露家庭倫理道德、婆媳和外遇問題等, ... 於 www.chinatimes.com -

#37.八點檔

片尾曲「你有多少愛」由何厚華作詞,蔣三省作曲,李恩邦主唱。2018年2月28日,開始上傳完整版於中視經典戲劇頻道。惟收視反應熱烈,即再度加 ... 於 www.wikiwand.com -

#38.「花系列」,台灣壞女人製造機;重口味戲劇的始祖!

號稱韓劇始祖的經典連續劇「花系列」即將於2月21日中視重播,該系列從1988年~2000年間,一直穩坐周日9點半檔的收視率前矛,因為每一齣均含有一種花名 ... 於 litv.pixnet.net -

#39.中視

本段各節目標註之年份為首播年份。 1960年代. 八點檔或九點檔. 晶晶(1969年11月3日~1970年2月28 ... 於 www.weibo.com -

#40.[情報] 中視經典戲劇「今夜作夢也會笑」 - Mo PTT

目前這部戲劇,中視仍然在復刻修復中,請大家期待於中視經典戲劇YouTube 頻道上架。 《今夜作夢也會笑》是中視1995年八點檔連續劇之一,1995年7月19日 ... 於 moptt.tw -

#41.中視經典戲劇 - TV-Go! Live TV 直播電視線上看

台灣連續劇. 台語『千金媳婦萬金孫』(岳翎、馬如風、甄秀珍、龍劭華、劉秀雯、康丁)中視_1998年 · 加入收藏 loading. 加入收藏! 瀏覽「我的收藏」. 於 tv-go.org -

#42.13部美國經典懷舊影集總整理,帶你回到「the good old days」

《六人行》是美國經典情境喜劇,也是許多台灣人最熟悉的美國電視劇,劇情圍繞在六個好友:菲比、錢德勒、羅斯、喬伊、瑞秋,以及莫妮卡在紐約曼哈頓的生活 ... 於 www.thenewslens.com -

#43.事件標題:中視八點檔連續劇「祝你幸福」試片(B-014-8692)

圖說描述:1999年11月11日中視八點檔連續劇「祝你幸福」試片。右起龍劭華、楊貴媚。(尤能傑攝) (6038469) 於 catalog.digitalarchives.tw -

#44.中視經典戲劇 - Hey! TV 直播電視線上看

中視經典 戲劇 · 說謊要吞一千根針喔!還是是復邦的?Yes Or No【光陰的故事-數位復刻EP84】Time Story · 虐心提醒! · 您的神隊友已上線! · 身世之謎進度條更新! · 聽見心碎的 ... 於 tw.heytv.org -

#45.中視八點檔歷年,大家都在找解答。第1頁

中視 八點檔歷年,大家都在找解答第1頁。台灣電視網> 中視> 中視電視劇... 中視電視劇模板 (8个页面) ... Template:中視九點檔· Template:中視八點檔· Template:中視十 ... 於 igotojapan.com -

#46.MOD電視節目表

010 中視. 飢餓遊戲阿鈣八合一強效錠(301). 開播 20:00. 已播 63分 ... 306 台視綜合台. 龍兄虎弟經典再現(0001). 開播 20:00. 已播 63分 ... 308 中視經典台. 於 mod.tvbox.tw -

#47.布袋和尚(中視) - NiNa.Az

布袋和尚中視语言监视编辑布袋和尚為1997年中國電視公司八點檔連續劇全45集製作人蕭淑容蘇光勳導演林福地蘇沅峰主演王明台胖三蔡燦得2018年5月25日 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#48.[情報] 中視經典戲劇「今夜作夢也會笑」 - PTT 熱門文章Hito

目前這部戲劇,中視仍然在復刻修復中,請大家期待於中視經典戲劇YouTube 頻道上架。《今夜作夢也會笑》是中視1995年八點檔連續劇之一,1995年7月19日至9月8日每週一至 ... 於 ptthito.com -

#49.超懷念的台灣早期經典連續劇大回顧 - T客邦

由於潘迎紫主演的連續劇大多是台灣的中國電視公司出品,而有「中視之寶」之稱。其出色的保養技術和不老的容顏也被媒體尊為「不老神話」,堪稱是美魔女 ... 於 www.techbang.com -

#50.Category:中視電視劇- 维基百科,自由的百科全书

S · 勇敢說出我愛你 · 想見你(電視劇) · 閃昏 · 稍息立正我愛你 · 深情密碼 · 失去你的那一天 · 雙璧傳說 · 上流俗女 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#51.懷念的台灣80年代經典連續劇! - 華語熱點

星星知我心。 圖/台視提供1983年於台視播出, 吳靜嫻、蘇慧倫、溫兆宇(小彬彬)等人演出。 罹患癌症末期的單親媽媽古秋霞, 忍痛將5名子女一一送人領養。 掀起童星熱潮。 於 happytify.cc -

#52.中視戲劇- Home | Facebook

中視 戲劇, 台北市南港區. 88503 likes · 932 talking about this. 中視官網:http://www.ctv.com.tw/ 於 zh-tw.facebook.com -

#53.MixerBox第四台: 電視看到飽、新聞直播、電視劇 - Google Play

請把握機會下載⭐️ 【必須下載理由 】 即時新聞& 疾管署直播網羅最完整疫情即時新聞,口罩地圖、口罩數量即時更新,疾管署、行政院、各大新聞直播就在MixerBox ... 於 play.google.com -

#54.中視經典綜藝在PTT/Dcard完整相關資訊 - 萌寵公園

提供中視經典綜藝相關PTT/Dcard文章,想要了解更多經典劇、中視經典台封神榜線上看、封神榜2000年電視劇線上看有關寵物文章或書籍,歡迎來萌寵公園 ... 於 neon-pet.com -

#55.中視連續劇– 中視直播線上看 - Choideep

中視連續劇– 中視直播線上看. 嗨~大家好中視經典戲劇頻道,上架由名製作人「阮虔芷」製作的第一部連續劇「良人」。 這部連續劇是「林齡齡」的小說改編,而編劇就是 ... 於 www.choideep.me -

#56.【歌單】台灣連續劇金曲1984-2000 - Charmed Life - 痞客邦

昨夜星辰:昨夜星辰- 林淑容(中視) https://youtu.be/JMQX5MHJM0Q. 於 felicia1012.pixnet.net -

#57.中視40週年風華再現!打開電視史,重溫往日時光!(下)

時間進入2000年千禧年,台灣八點檔已開始進入鄉土劇為王的時代。2001年中視請來了香港女星劉嘉玲和藍正龍演出,由徐進良製作的《多桑與紅玫瑰》,劉嘉玲 ... 於 tivo.pixnet.net -

#58.[情報] 中視經典戲劇「上錯天堂投錯胎」 PTT推薦TaiwanDrama

今天要給大家一部期待很久的中視經典戲劇~「上錯天堂投錯胎」。 是改編電影上錯 ... sigrid033106/22 14:55對這部戲印象超深刻當時的連續劇題材很多元. 於 pttyes.com -

#59.合輯VA 電視經典曲(復刻版) - 五大唱片

專輯曲目TRACK · 1. 燕雙飛【鳳飛飛】華視武俠劇『燕雙飛』主題曲 · 2. 何處是歸宿【甄妮】華視連續劇『小鳳阿姨』主題曲 · 3. 海棠血淚【江音】電視三台連播 ... 於 www.5music.com.tw -

#60.連續劇主題曲|MixerBox OnePlayer

一剪梅(1984年中視八點檔國語連續劇). 02 : 06. 昨夜星辰(1984年中視「創作劇坊」國語連續劇). 03 : 24. 關正傑關菊英-倆忘煙水裡(1982年電視劇"天龍八部"主題曲)( ... 於 www.mbplayer.com -

#61.中視經典連續劇在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

關於「中視經典連續劇」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 中視經典戲劇- YouTube黃金八點檔系列· 『希望之鴿』(曾華倩、李志奇、孫興、涂善妮、 ... 於 astrologysvcs.com -

#62.中視經典連續劇浴火鳳凰全集潘迎紫7碟DVD | 蝦皮購物

商品數量. 76 ; CD, DVD & 藍光光碟類型. 電視劇 ; 產地. 其他 ; 出貨地. 台北市大同區. 於 shopee.tw -

#63.影后來台拍電視劇陳冲出演《隨風而逝》 - 報時光

... 包含有中視《塔裡的女人》、華視《六個夢》以及台視的《芙蓉鎮》。 ... 「隨風而逝」這齣台視內製八點檔連續劇將由黃以功導演,盧燕擔任執行 ... 於 time.udn.com -

#64.中視經典劇浴火鳳凰最令人回味 - 闇月飄雪的部落格

中視經典 劇浴火鳳凰最令人回味更新日期:2009/10/24 03:26 2009年11月2日下午4點首播,凌晨2點重播。希望大家一起和我回味這部經典連續劇。 於 cutiemaggie.pixnet.net -

#65.中視經典戲劇 - YouTube

【多桑の純萃年代】The Age of Innocence 全球線上獨播. •. View full playlist · 106 Now playing. 【光陰的故事-數位復刻版】Time Story 全集完整版線上看. 於 m.youtube.com -

#66.中視連續劇「鋤頭博士」1413〈1989年〉 - 烤雞脖子..

不僅工作態度欠佳,對連續劇作業的配合度,比大牌演員還刁,因此惹怒 ... 中視經典好戲【鋤頭博士】片頭(民國78年) - YouTube──【中視CTV】官方頻道 ... 於 kgbz.pixnet.net -

#67.中視戲劇、中視八點檔在PTT/mobile01評價與討論

在中視經典戲劇這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者joanzkow也提到韓國影視劇不乏下棋場景棋迷導演竟是申旻埈父親2021年04月19日19:26 新浪體育綜合千秋太后與近期熱播 ... 於 breakfast.reviewiki.com -

#68.中視戲劇節目列表

包含七點半檔、八點檔、十點檔和偶像劇等。 包含七點半檔、八點檔、十點檔和偶像劇等。 ... 台灣播出之美劇列表為在台灣播映過之美國戲劇。 影集在大中華區的其他譯名可參考 ... 於 218795619.centrobenessereintegra.it -

#69.華視"戲劇王國" 回顧50年經典好戲

今年是華視建台50週年,華視不論是綜藝、戲劇都有不少經典之作,被封為「戲劇王國」的華視,從最早的瓊瑤系列、包青天,到後來的偶像劇流星花園, ... 於 news.cts.com.tw -

#70.線上看電視

飢餓遊戲(直播) · 綜藝玩很大(YT直播) · 綜藝3國智(YT直播) · 華視綜藝頻道(直播); 東森娛樂頻道(直播); 豬哥會社(直播); 中視經典綜藝(直播); The K-POP(直播) ... 於 tv.wfuapp.com -

#71.臺視經典電視劇 - Reingn

濟公。 圖/霹靂臺灣臺提供1995年於臺視播出,由周明增主演,描述活佛濟公的傳奇故事,周明增記成父親許不了的喜劇特色令他成為最經典濟公,之後1999年又在中視演出濟公 ... 於 www.heksline.co -

#72.中國電視公司節目列表update - Sensagent

以下列出中國電視公司(簡稱:中視)旗下各頻道播出中、以及曾播出過的所有常態播出的 ... 八點檔連續劇為··;平日戲劇節目為··;平日綜藝、資訊節目為··;週末 ... 於 dictionary.sensagent.com -

#73.《中視經典台》-網路電視第四台

精選台灣及海外各類型經典戲劇與綜藝、行腳、生活資訊等節目,提供觀眾重溫經典好節目。 ... CH 159 中視經典 台. 綜藝玩很大安美諾美白修護霜(389)(普) ... 於 www.litv.tv -

#74.【轉貼文章】四、五年級生回憶的連續劇主題曲~

... 紫薇/由祝菁、金滔主演;侯冠群老爸金滔加盟中視第一齣國語連續劇。 ... 阿姑周遊繼「贖罪」、「愛在夕陽下」後;稱霸戲劇王國的另一經典劇作。 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#75.華視八點檔《春風愛河邊》江祖平、李政穎、林玟誼、王凱主演

Jul 04. 2017 18:00. 華視八點檔《春風愛河邊》江祖平、李政穎、林玟誼、王凱主演,故事劇情角色演員介紹,郭建宏擔任華視總經理的第一部作品. 2833. 創作者介紹. 於 mercury0314.pixnet.net -

#76.中視經典台封神榜

《封神榜》,是由陈怡真,王耿豪等人主演的台湾神话电视剧,简远信担任编剧。 讲述了昆仑山修行道士姜子牙奉命下山讨伐纣王的故事。 封神榜(2000年台湾电视剧)_百度百科 ... 於 explorationsinarchitecture.ch -

#77.中視經典台 - 就是節目表

中視 新聞全球報導(普). 20:00. 我愛冰冰Show Movefree 益節守護行動力(169)(護). 22:00. 綜藝玩很大安美諾美白修護霜(390)(普). 2022-10-09(六). 00:00. 60分鐘(普). 於 xn--i0yt6h0rn.tw -

#78.中視直播

節目大愛劇場、中視經典戲劇等完整集數連續劇,一次追起來! 電視直播、新聞、氣象、娛樂、電影、音樂、電視連續劇、體育、籃球、動漫、連續劇線上看,都在免費電視。 這是 ... 於 qle.tbialoblocki.pl -

#79.【懷舊經典連續劇】 鋤頭博士( 主演:寇世勳、方文琳、涂善妮 )

《鋤頭博士》是中國電視公司(中視)20週年台慶紀念八點檔連續劇,製作單位是映畫傳播,1989年10月2日首播,1989年11月17日播畢,共35集。概要《鋤頭博士》場景. 於 c.cari.com.my -

#80.老歌LP蒐片一得 三台連續劇與其主題曲淺覽 - 大景堂

臺視/中視/華視等無線三臺獨霸全台的六○年代──尤其是七點檔電視連續劇,對鎮日聚焦於那一方小小螢幕的四五六年級生應是意義重大 於 astia.pixnet.net -

#81.「台語劇」主題列表 - 台視影音

經典 戲劇 優質戲劇 時裝劇 偶像劇 時代劇 類戲劇 台語劇 傳統戲曲 經典 武俠 民間傳奇. 更多類型. 生活類 新聞類 綜藝節目. touchttv.com YouTube 臺灣電視台粉絲專頁 ... 於 www.ttv.com.tw -

#82.中國電視公司節目列表

未特別標出播出頻道者,皆為中視主頻首播之節目。本列表不收錄重大新聞事件轉播、體育賽事轉播、節慶特別節目、藝人電視專輯等並非常態播出的節目。 於 zh.wikipedia-on-ipfs.org -

#83.精典復古電視劇大盤點(二)六七年級生的集體回憶 - 爆料公社

在1993年中視首播時,反應非常的熱烈,後來也引進了香港和中國大陸,被視為瓊瑤作品集中的經典之一! 劇中敘述著一個王府的女人,為了留住丈夫的心和 ... 於 www.bc3ts.com -

#84.蘭陵40――演員實驗教室: Lan Ling 40th: Experimental Actors Studio

【星星知我心】台視播出八點檔國語連續劇 ... 是臺灣同志文學經典。【羅大佑】發表首張創作專輯《之乎者也》【楚留香】中視播放港劇,曾創下百分之七十的高收視率。 於 books.google.com.tw -

#85.節目表

2022/10/09. 00:00, RUNNING MAN. 01:00, RUNNING MAN. 02:00, 我愛冰冰show. 04:00, 綜藝玩很大. 06:00, 大陸尋奇. 07:00, 中視早安新聞. 08:00, 樂活有方. 於 stb.topmso.com.tw -

#86.【瓊瑤經典人物】演《望夫崖》與俞小凡相戀瓊瑤戲劇影響 ...

圖/合成圖-中視經典戲劇Youtube、多情城市粉絲團). 文/記者呂佳恆. 演員翁家明近來在電視劇飾演失憶的醫師,角色不僅生動逗趣,加上個性樂天,讓 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#87.中視經典台 - Galenachef

台灣連續劇. 中視經典台CH1. VLC訊號源,請安裝軟體後使用IE或安裝IE Tab 觀看. 節目名稱:中視經典台. 收看頻道:MOD 34 台. 於 galenachef.it -

#88.民視鄉土劇男演員 - Benolate

另有女演員,男演員,女歌手,男歌手,團體歌手,女配音,男配音,女舞台演員,男舞台演員,女唱跳偶像,男唱跳偶像. 可別以為八點檔台語劇是老人愛看,現在的八點檔不僅跟得上時事, ... 於 benolate.cl -

#89.臺灣電視台《台視主頻》直播 - TouchTTV

TouchTTV:提供台視最新的綜藝、專題、節目預告及新聞影音,並有數個完整影音節目,供網友選擇收看。 於 www.touchttv.com -

#90.戲劇三立台[UGP891] - 機台中封口

... Reunion),為2022年三立台灣台八點檔連續劇,由福定文創、咪嚕文創06 ... 台三立綜合台三立財經商業台三立財經新聞台中視中視新聞台中視經典台中 ... 於 96.bebeconomici.messina.it -

#91.80年代事件簿2 - 第 178 頁 - Google 圖書結果

守著陽光守著你華視八點檔文藝愛情連續劇,編劇集結當時的年輕作家朱天文、朱天心、謝材俊、丁亞民等人,演出主角的李立群,以及擔任配角的顧寶明、金士傑等, ... 於 books.google.com.tw -

#92.中視經典連續劇浴火鳳凰簡介@ 無名部落-位置很偏僻 - 隨意窩

依據票選結果,2009年11月2日起,中視無線台安排在每週一至週四16:00~17:00重播該劇。 劇情綱要天魔族和拜鳥族兩族之間戰火連年,而雙頭魔怪「天魔」乘虛而入, ... 於 blog.xuite.net -

#93.七年級生最懷念!經典八點檔都在這 - 網路溫度計

1992播出的中視八點檔,改編自瓊瑤小說。90年代是瓊瑤連續劇大紅大紫的年代,捧紅無數無數演員,能演出瓊瑤連續劇或是為連續劇唱片頭片尾曲, ... 於 dailyview.tw -

#94.[情報] 中視經典戲劇「良人」 | TaiwanDrama 看板| PTT 網頁版

嗨~大家好中視經典戲劇頻道,上架由名製作人「阮虔芷」製作的第一部連續劇「良人」。 這部連續劇是「林齡齡」的小說改編,而編劇就是原著「林齡齡」。 於 myptt.cc -

#95.電視八點檔流行風 愛恨交織鄉土劇 - 台灣光華雜誌

可惜的是,由於電視台主管有意見,幾集之後,原先講台語的演員改以「台灣國語」唸台詞,但因為情節寫實,收視仍然空前成功,甚至打敗了八點檔常勝軍瓊瑤所製作、在中視 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#96.懷念的十大經典八點檔主題曲

這首的確是我KTV必唱歌曲,卻想不起來這是任賢齊與吳倩蓮版本的神鵰俠侶片尾曲,可能黑衣小龍女讓人不大適應。(居然這首歌已經有18年之久,看來小齊保養 ... 於 lovefood8686.pixnet.net -

#97.八點檔- Chinese Wikipedia - WikiDeck

2007年12月中旬起,由中視率先實行「超級星期五」政策,但八點檔時段仍播映連續劇(週五播映的戲與週一至週四播映的戲不同。2012年1月底至5月上旬華視亦短暫實行此種 ... 於 wp-zh.wikideck.com