中英醫院 院長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DennisBallwieser寫的 醫生,我到底生了什麼病?:「怪醫豪斯」真實版!讓醫生也驚奇的怪病推理事件簿 可以從中找到所需的評價。

另外網站行政院全球資訊網也說明:本院新聞 · 即時新聞澄清 · 部會新聞 · 院長訪視 · 院會議案.

國立清華大學 社會學研究所 林文蘭所指導 鄭芮欣的 照顧倫理的轉變:照顧管理如何影響家庭照顧者的實作與能動 (2020),提出中英醫院 院長關鍵因素是什麼,來自於家庭照顧者、照顧管理、照顧倫理、實作、能動性。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 建築與文化資產研究所 黃士娟、鄭昭民所指導 葉昀昀的 戰後美援體制下的建築生產:以醫療衛生建築為例(1950-1960s) (2019),提出因為有 美援、戰後現代建築、中國農村復興聯合委員會、衛生所、家庭改良、家政的重點而找出了 中英醫院 院長的解答。

最後網站遭控「好心肝」翻版!中英醫院內部信曝光醫護氣哭 - 韓國住宿訂房推薦則補充:韓國中英醫院院長,2021年7月30日— 民進黨新北市議員何博文昨(28日)爆料,板橋中英醫院只要排隊即可施打疫苗,如同台北市好心肝診所... 中英醫療社團法人中英醫院 ...

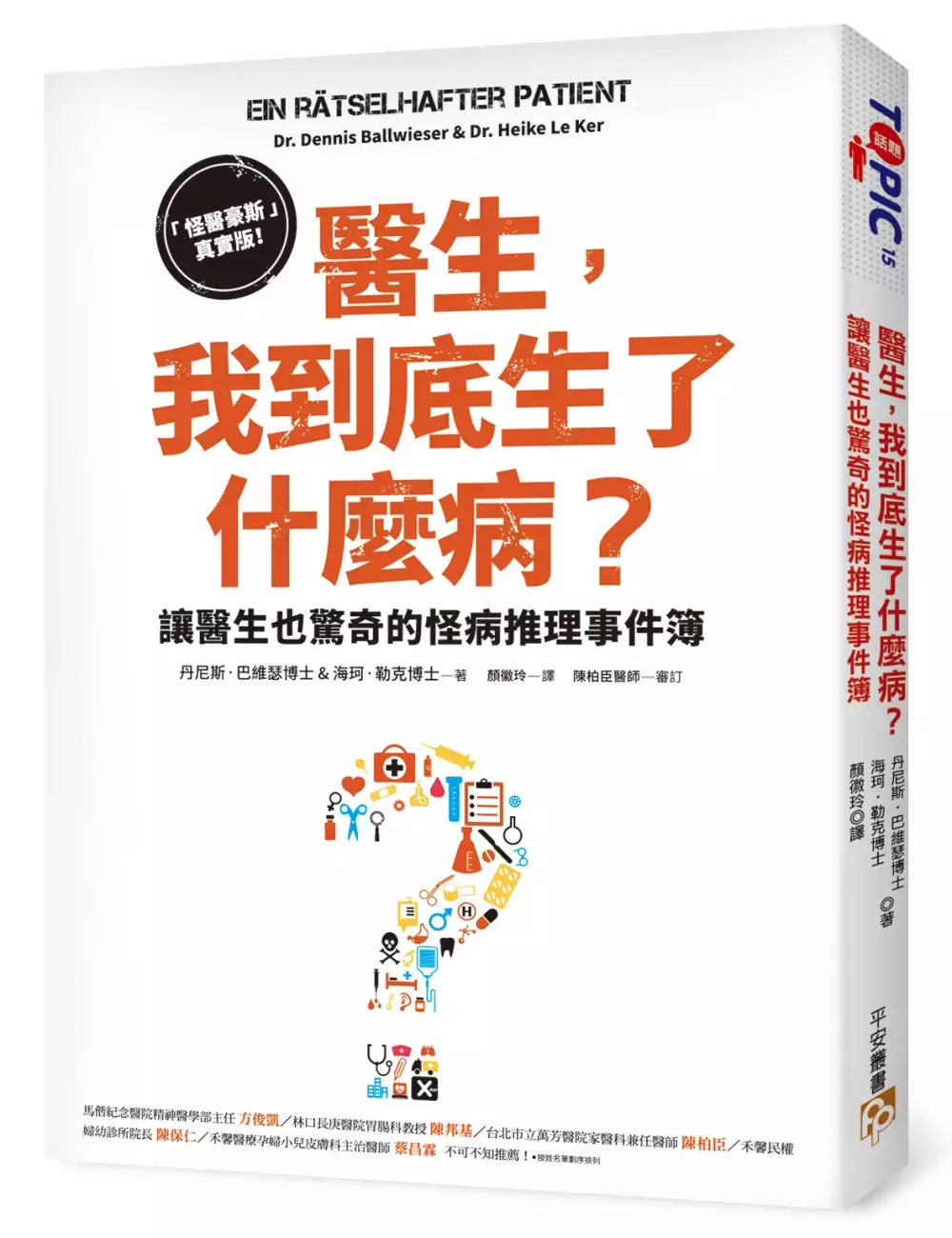

醫生,我到底生了什麼病?:「怪醫豪斯」真實版!讓醫生也驚奇的怪病推理事件簿

為了解決中英醫院 院長 的問題,作者DennisBallwieser 這樣論述:

有些病,連醫生也不知所措…… 病例#1 媽媽,妳是誰? 一對夫妻出門度假一週回來後,他們的11歲女兒竟然不認得自己的父母了,甚至以為是外人假冒的要謀害她…… 病例#2 害怕水的男人 一名男子突然變得無法喝水,只要看見裝水的杯子就會莫名嘔吐,最後甚至嚴重到無法淋浴…… 病例#3 藍色「吃起來」很甜? 45歲的男性發現自己擁有了感知上的「超能力」:高音「聞起來」有食物餿掉的味道、撫摸小兔子「看起來」是黃色的…… 疾病的面貌千奇百怪,有時還會出現「偽裝」,一個不小心就可能造成誤診。但其實各種症狀都有跡可循,我們日常生活中習以為常的小事,極可能就是找出致病

原因的關鍵,而醫生就是負責抽絲剝繭、解開謎團的「偵探」! 本書即蒐集了55個真實臨床案例,帶你直擊醫學推理現場,而在找出如何治療這些「怪病」的過程中,有時錯綜複雜,有時卻又出乎意料地簡單,作者並精心整理出相關的疾病小知識,以及看醫生前必備的12條黃金法則,幫助你檢視自己的身體是否也正在發出警告,避免成為下一個「謎樣的病人」! 名人推薦 馬偕紀念醫院精神醫學部主任方俊凱/林口長庚醫院胃腸科教授陳邦基/台北市立萬芳醫院家醫科兼任醫師陳柏臣/禾馨民權婦幼診所院長陳保仁/禾馨醫療孕婦小兒皮膚科主治醫師蔡昌霖 不可不知推薦!●按姓名筆劃序排列 在醫療行為有完整規範與資訊爆炸的時代,知

道病情不應該是個謎,然而仍然有許多病人因為各種原因受困於迷宮裡。《醫生,我到底生了什麼病?》藉由數十個小故事,講述難懂的醫療,就像是一本不可多得的衛教迷你小說,讓人讀起來欲罷不能。 ──馬偕紀念醫院精神醫學部‧安寧療護教育示範中心主任/方俊凱 《醫生,我到底生了什麼病?》一書蒐集世界各地五十五個真實案例,因不尋常的臨床表現,初始如謎一般,幸經一連串的思考解析及檢查,終能真相大白。其解謎過程、故事情節,有如偵探推理破案一般,引人入勝!──林口長庚醫院胃腸科教授‧顧問主治醫師/陳邦基 診斷疾病跟辦案很像,所以福爾摩斯會配上華生。沒喝酒卻總是醉酒,原因是體內會釀酒;肚子長腫瘤,男生卻變女

生……嗯,讓我們繼續看下去。──禾馨民權婦幼診所院長/陳保仁 醫學並非你我想的如此簡單明瞭。雖然我平時作衞教時可以很簡單地描述病情,但這本書讓你我了解醫師像偵探一樣須注意許多小細節才能真正找出其問題所在。這本書更是提醒大家絕對不能﹁手痛醫手丶腳痛醫腳﹂,還是要與醫師配合方能找到病因所在。醫療不分國界,在他國發生的疾病問題在臺灣也可能發生,這本書可以提供借鏡,提醒大家注意自身的健康狀況及生活上的小細節。──台北市立萬芳醫院家醫科兼任醫師‧中英醫院醫務執行長‧茂源診所專任家庭醫學科醫師/陳柏臣 55個峰迴路轉的病例,每例都讓我再次確信,每一個正確診斷都並非偶然,智慧、天時、地利、人和缺

一不可。──禾馨醫療孕婦小兒皮膚科主治醫師/蔡昌霖 這五十五個真實的故事非常精采刺激,兩位作者都是醫生,他們蒐集了醫學專業期刊上的案例,把這些故事呈現在讀者眼前。書中的病例有些以悲劇收場,但大部分的故事是虛驚一場。喜愛這類書籍的讀者會強烈質疑醫學,然後鬆一口氣。──紐倫堡日報/瑪格努斯.查沃德斯基 醫生的行動是診斷的基礎,對治療和預後來說都很重要。丹尼斯‧巴維瑟博士和海珂‧勒克博士在這本書中用五十五個真實臨床案例,告訴讀者正確診斷並不容易。本書的故事以科普風格呈現,即使是醫學門外漢,也可輕鬆一探醫生每日偵察工作的背後秘辛。──梅克倫堡-前波莫瑞邦醫師報/威斯瑪.布特納教授

照顧倫理的轉變:照顧管理如何影響家庭照顧者的實作與能動

為了解決中英醫院 院長 的問題,作者鄭芮欣 這樣論述:

本研究探討1990年代末以來「照顧管理」(care management)的出現,逐漸發展成決定福利資源分配和輸送的體系與技術,設定一套判斷失能等級、評估家庭照顧功能和福利需求的標準。研究提問為:照顧管理如何影響家庭照顧者的實作與能動性?以往研究多側重於分析家庭照顧者對照顧服務的滿意度,從組織視角檢討照顧管理體系的運作模式,或是直接將照顧管理體系和照顧服務視為解決「照顧負荷」的政策解方。既有研究以由上而下的視角來界定照顧服務的項目和「理想」的家庭照顧圖景,本研究則是由下而上探究家庭照顧者如何策略性運用照顧服務,為自己的照顧實作注入各種可能性。 研究方法上分為兩個部分:一方面蒐集與「家庭照顧

者」相關的媒體報導,政策法規以及歷史文獻,藉由多樣的資料來源重新理解照顧倫理內涵轉變的歷程。另一方面,通過深度訪談和觀察家庭照顧者的照顧實作經驗,理解照顧者的生活世界。 分析上主要採取女性主義與政治科學學者Joan Tronto對照顧倫理(ethics of care)的界定,從實作的脈絡來重新理解照顧倫理的內涵。研究發現: 第一,藉由報導資料的整理來分析台灣社會在不同時期如何認知「家庭照顧者」的形象和照顧倫理。在1990年初期政策宣導的「三代同堂」著重於家庭內部以親子關係為基礎的照顧想像,因此照顧政策的制定朝向鼓勵共同居住,企圖在空間上與文化上強化鞏固家庭功能。到了2000年之後,對老人

照顧需求的討論逐漸轉變為聚焦在失能者的身體照顧與復能需求,以及家庭照顧者的照顧技巧與照顧負荷。本研究從相關報導中彙整歸納出三種照顧倫理的類型:「同住奉養型」、「技巧培訓型」以及「照顧管理型」。進而藉由這三種類型的比較來具體分析照顧倫理轉變的傾向。 第二,通過歷史文獻的爬梳,本文重新檢視照顧管理體系與技術在台灣社會的建構過程。分析上援引行動者網絡理論的觀點,以重新理解不同行動者與照顧管理體系之間的關係。除了探討照顧管理體系在地生成的社會脈絡之外,本研究以2001年推行的建構長期照顧先導計劃為切入點,分析在「實驗社區」中先導計劃的專家團隊如何連結與徵召行動者以打造照顧管理的網絡,以及通過評估和推

估的策略轉譯了人們對照顧需求的認識。 第三,深入家庭照顧者的照顧歷程,訪談發現在與照顧管理的互動過程中,家庭照顧者在實作上因應不同照顧情境而選擇引入照顧管理的服務,因應照顧管理體系的要求和不足,形塑出符合自身需要的照顧計劃。不僅如此,本研究進一步提出「照顧投資」(care investment)的概念來闡述家庭照顧者通過將自己作為倫理主體,深入學習照顧管理的知識、連結相關支持團體以及改變照顧信念,藉以探索照顧經驗對於自身生涯發展的其他可能性和意義。 最後,本研究的貢獻在於:從照顧需求如何被認知與轉譯、照顧管理體系的生成過程,以及家庭照顧者的能動性策略等不同面向重新反思照顧管理對家庭照顧者實

作的影響。照顧管理體系與技術的政治性在於:一方面照顧服務的規劃上定位為對家庭照顧的輔助性支持,其後果是再私化照顧為家庭的責任。另一方面,強調專業介入的照顧服務強化了照顧管理者與家庭照顧者之間指導與被指導的階序關係,使得家庭照顧者的實作知識在照顧管理評估和照顧計劃制定的過程中被邊緣化。 政策建議上,應該在照顧管理體系中納入家庭照顧者發聲的管道和機制,正視家庭照顧者實作知識的重要性,創造有利於家庭照顧者連結和經驗分享的環境。現行評估標準只從受照顧者的身體功能來界定照顧需求,然而本研究指出照顧管理體系應該以家庭想要過什麼樣的生活為中心,發展出因應多元需求的照顧服務,才能真正落實增加家庭照顧者選擇權

的政策理念。

戰後美援體制下的建築生產:以醫療衛生建築為例(1950-1960s)

為了解決中英醫院 院長 的問題,作者葉昀昀 這樣論述:

本論文主要探討 1950 至 1960 年代冷戰對峙的情勢下,美援如何制度性地介入國民政府的治理體制,並影響戰後建築生產體系在醫療衛生領域的運作。有別於既有建築研究時常將「美援」視作現代建築發展的模糊背景,筆者詳細運用官方計畫檔案、工作報告、建築雜誌、書籍報刊,重建戰後美援建築的生產脈絡,銜接戰前過渡至戰後此段建築史研究的空白。首先,本研究以戰後兩大醫療衛生教學機構的復建-臺大醫學院和國防醫學院-說明美援導致戰後衛生觀念由德日制轉向英美制,並促成了醫療衛生教學空間的形變。再者,本研究關注彼時多數臺灣人生活的鄉村衛生生活,連結常民建築空間生產與官方計畫之間的制度性意義。以美援體制下的中美聯合機

構-中國農村復興聯合委員會-兩個與衛生相關的空間建設計畫為例,分別是:戰後反映美式衛生理念的「衛生所標準化」計畫、以及深入鄉村家庭生活的「家庭改良」計畫,討論美援機構如何透過具體而微的空間建設與改善計畫,試圖達到其標舉「改善鄉村生活環境以防止共產勢力集結」的意識形態目的。最後,本研究指出美援體制對於戰後臺灣現代建築發展影響的複雜性。由於建築生產本身涉及許多設計、營造技術、材料成本的物質限制,因此檢視美援資源運作的政策和技術機制可發現,實際上,許多建築生產的方式還是承襲戰前日治時期臺灣本地的習慣。美援機關對於建築生產的介入,大多反映在計畫設定和預算控制的層次、以及美式衛生理念之下的機能需求,較少

直接主導建築的外觀形式、建造技術和建築設計,而是委託各種美方專家顧問等中介角色進行工程監督和建議。從以上研究發現皆顯示,戰後建築史研究仍有許多複雜未解的內涵,留待後人繼續深入討論。

想知道中英醫院 院長更多一定要看下面主題

中英醫院 院長的網路口碑排行榜

-

#1.板橋中英醫院被控「好心肝翻版」 院長:有護理師哭了 - 三立新聞

中英醫院院長 溫政諭則是對員工發出內部信,無奈遭遇疫苗施打爭議,大家既錯愕又難過,聽到醫院被說是好心肝翻版,有護理師哭了。(記者:陳弋) 於 www.setn.com -

#2.蕭乾選集: 第2卷: 報告文學 - 第 68 頁 - Google 圖書結果

如今,寳安縣立平民醫院已取消了,一個戰地救護隊已成立。本來兼醫生的院長是安徽人,不諳粵語,現下團長是嚴若霞女士,寳安縣立小學的校長,一個自告奮勇的「外行」。 於 books.google.com.tw -

#3.行政院全球資訊網

本院新聞 · 即時新聞澄清 · 部會新聞 · 院長訪視 · 院會議案. 於 www.ey.gov.tw -

#4.遭控「好心肝」翻版!中英醫院內部信曝光醫護氣哭 - 韓國住宿訂房推薦

韓國中英醫院院長,2021年7月30日— 民進黨新北市議員何博文昨(28日)爆料,板橋中英醫院只要排隊即可施打疫苗,如同台北市好心肝診所... 中英醫療社團法人中英醫院 ... 於 entry.kragoda.com -

#5.中英醫院

◎【中英醫院家屬探視 貼心提醒 秋冬季節到來,流感及新冠肺炎雙重威脅下,為了保護你我家屬健康,建議您會客或陪病時選擇佩戴N95口罩!! 於 www.choninn.com.tw -

#6.東港輔英附醫與彰化基督教醫院策略聯盟 - Yahoo奇摩新聞

彰化基督教醫院院長陳穆寬指出,彰基是彰化、雲林、南投、嘉義唯一醫學中心,不僅將醫學中心資源挹注鄰近醫療資源缺乏地區,如今與位於台灣南端的輔英 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#7.影/男人的約定傘兵秦良丰5年前高空墜地重傷今回醫院致謝| 生活

陸軍航特部下士秦良丰5年前在跳傘訓練時,從1300英呎高空墜地而頓時無呼吸 ... 再以最快速度送回醫院搶救治療40多天,當時童醫院總院長童敏哲在病床邊 ... 於 video.udn.com -

#8.新北市立聯合醫院

最新消息 · 焦點新聞. 於 www.ntch.ntpc.gov.tw -

#9.並蒂詩花 - 第 1 頁 - Google 圖書結果

曾任醫院主任、秘書、副院長、院長、雜誌總編輯等。作品散見各報章雜誌,並列入世界詩人選集,出版中英對照《養生吟》詩集、《詩的五重奏》、《擁抱地球》(正字版、簡字 ... 於 books.google.com.tw -

#10.東港輔英附醫與彰化基督教醫院策略聯盟| 中華日報| LINE TODAY

彰化基督教醫院院長陳穆寬指出,彰基是彰化、雲林、南投、嘉義唯一醫學中心,不僅將醫學中心資源挹注鄰近醫療資源缺乏地區,如今與位於台灣南端的輔英醫院 ... 於 today.line.me -

#11.阮綜合醫院

YUANHOSP 阮綜合醫院-秉持關懷顧客的經營理念,提供全方位的醫療服務,成為台灣精緻的健康照護體系,誠信,關懷,合作,創新. 於 www.yuanhosp.com.tw -

#12.陪英醫院走向一甲子

英醫院 創辦人─英子珊院長為日本帝國. 大學的醫學博士,他於民國35年3月學 ... 雖然當時的醫療設備貧乏,英院長卻憑著一 ... 為減少病患往返洗腎的舟車勞頓之苦,中英. 於 ir.cmu.edu.tw -

#13.掛號服務| 就醫服務 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院

項目, 服務內容. 網路掛號. 24小時服務. 每日上午、下午及黃昏門診之當日名額,將於前一日18:00於網路掛號系統、臺大醫院行動服務APP、電話語音開放 ... 於 www.hch.gov.tw -

#14.民國教育學朮史論集 - 第 273 頁 - Google 圖書結果

及管理中英庚款董事會合作。製造高中物理儀器; ... 如四位總幹事中有三位(楊銓、丁文江、任鴻雋)為該社社員。 ... 中研院在抗戰前所以 胡適(後來曾任中研院院長)、 ... 於 books.google.com.tw -

#15.康科特董事改選名單(更正) - MoneyDJ理財網

董事:劉靜怡-本公司董事長兼總經理董事:許哲超-中英醫療社團法人董事長董事:溫政諭-中英醫院院長董事:寬庭開發股份有限公司-本公司法人董事董事:劉 ... 於 www.moneydj.com -

#16.醫療團隊 - 中英醫院

中英醫療社團法人中英醫院醫療副院長亞東紀念醫院肝膽腸胃科主治醫師美國加州大學聖地牙哥分校醫學院肝臟醫學研訓醫師台灣內科專科醫師台灣消化系內科專科醫師台灣消化 ... 於 www.choninn.com.tw -

#17.板英醫院復健科 - Wix.com

近年來,隨著醫療水準的提昇使人類壽命延長,慢性病患的增加,如何使失能者能自我照顧、提高生活品質,是現代社會中病患及家屬的基本需求。復健醫學近年來由於殘障、老人與 ... 於 concordmedical.wixsite.com -

#18.有關内蒙古人民革命黨的政府文件和領導講話(上冊)

楊海英 主編 ... 盟盟長吉爾格拉、烏盟軍分區副司令員額爾敦倉、中後聯合旗第一書記哈斯、內蒙人委管理處雙寶、內蒙醫院院長額德、內蒙團委沙梯、婦聯烏雲娜、內蒙文化 ... 於 books.google.com.tw -

#19.中國民主政治的困境 - 第 382 頁 - Google 圖書結果

... 江蘇醫學院院長 姓名籍貫年齡性別學歷留學經歷謝能浙江. 華淑君浙江 34 女日本女子大學留日醫院院長 382 中國民主政治的困境,1909-1949 ──晚清以來歷屆議會選舉述論. 於 books.google.com.tw -

#20.中英醫院院長 :: 全國醫療機構與人員基本資料

全國醫療機構與人員基本資料,中英集團負責人,中英醫院評價,中英醫院骨科李源芳,中英醫院呼吸照護病房,中英醫院急診,中英醫院掛號,板英醫院,中英醫院ptt. 於 twhospital.iwiki.tw -

#21.遭控「好心肝」翻版!中英醫院內部信曝光醫護氣哭 - ETtoday

民進黨新北市議員何博文昨(28日)爆料,板橋中英醫院只要排隊即可施打疫苗,如同台北市好心肝診所 ... 中英醫療社團法人中英醫院院長溫政諭110/7/30. 於 www.ettoday.net -

#22.中英醫院免預約就可接種被議員轟院長:醫護不該被撻伐、獵巫

民進黨新北市議員何博文爆料,板橋中英醫院免預約就可以接種疫苗,「不按規定、不照程序,非常離譜。」對此,中英醫院院長溫政諭今天發出給同仁的一封 ... 於 news.ltn.com.tw -

#23.中臺科大結合醫療產業培育菁英人才開創產官學界新亮點 - 蕃新聞

為加速推進智慧醫療產學合作與人才培育,中臺科技大學於日前辦理「2023 ... 秘書及臺中市衛生局曾梓展局長,更有來自中部地區26家醫院院長、副院長及 ... 於 n.yam.com -

#24.首頁- 奇美醫院Chi Mei Medical Center

奇美醫療財團法人奇美醫院,奇美,奇美醫院,奇美醫學中心,永康奇美,柳營奇美,奇美產後,奇美產後護理之家,Chimei,ChiMeiPostpartumNursingCareCenter,奇美掛號,奇美醫院掛 ... 於 www.chimei.org.tw -

#25.醫療團隊 - 中英醫院

中英醫療社團法人中英醫院院長台灣內科醫學會專科醫師台灣胸腔暨重症加護醫學會專科醫師中華民國重症醫學會專科醫師亞東紀念醫院胸腔內科主治醫師. 於 www.choninn.com.tw -

#26.郵政醫院

健保資訊停看聽 · 收費標準 · 院長信箱. Language. TW · TW. 關於郵政. 醫院簡介 · 醫院組織 · 醫療服務 · 醫美業務 · 醫院簡介 · 醫院組織 · 醫療服務. 於 www.postal.com.tw -

#27.關於本院 - 中英醫院

中英醫院 成立於民國71年,致力於醫療照護逾25年,為提供民眾更全面性、整合性的健康照護理念之地區醫院。 於 www.choninn.com.tw -

#28.國立陽明交通大學附設醫院- 首頁

門診須知 · 門診時刻表 · 我該看哪一科 · 健保資訊 · 各類申請書下載 · 醫事服務 · 轉診(檢) · 中英詞彙對照表 · 自費項目價目表(健保部分給付) ... 於 www.hosp.nycu.edu.tw -

#29.賴清德- 维基百科,自由的百科全书

賴清德(1959年10月6日—),中華民國政治人物、醫師,出生於新北市萬里區,現任中華民國副總統、 ... 曾任行政院院長、臺南市市長、立法委員、國民大會代表以及成大醫院、新樓醫院 ... 於 zh.wikipedia.org -

#30.國軍高雄總醫院左營分院全球資訊網

最新消息 · 各科新聞 · 徵才與錄取資訊 · 停代診資訊 · 拾得物品公告區. 活動資訊. 社區活動公告 · 團體衛教時間 · 杏林温情. 關於我們. 本院介紹. 院長的話 · 本院 ... 於 806.mnd.gov.tw -

#31.醫言有理 - 第 223 頁 - Google 圖書結果

... 後,「這是一本桌上有用的參考書,文章包含中英對譯醫學名詞術語及病理解釋。 ... 李維達醫生養和醫院院長醫學界名人推薦以生活化的文筆解說大眾關心的醫學知識和 ... 於 books.google.com.tw -

#32.再生醫療法草案台大醫院院長:關注把關、補償機制 - 中央社

針對再生醫療法草案,台大醫院院長吳明賢今天表示,醫療要回到以病人為中心,目前民間主要關心的是「誰來把關」,及若有病人利益受到傷害誰來補償, ... 於 www.cna.com.tw -

#33.衛生福利部臺南醫院

您的電腦不支援Script,無法使用字型縮放功能!或在瀏覽器中啟用JavaScript (如果尚未啟用)方可使用。 於 www.tnhosp.mohw.gov.tw -

#34.屏東榮民總醫院-全球資訊網

便民服務 · 健檢中心 · 藥品辨識 · 衛教資訊 · 網路資源 · 院長信箱. 於 www.ptvgh.gov.tw -

#35.AI人工智慧復健中風、癱瘓病人化身【鋼鐵人】擺脫臥床行走 ...

中英醫院院長 溫政諭醫師指出:「讓行動不便的患者穿上外骨骼機器人後,可以重新邁出步伐,走出家門,做自己身體的主人,這是我們在臨床上看到最大的改變。」外骨骼裝置有 ... 於 www.concordmed.com.tw -

#36.民眾來信感謝-醫療副院長陳學全醫師-民眾感謝函- 中英醫院

感謝陳學全醫師: 發揮專業的態度,建議做病理切片,以及不敢面對報告時,主動告知的救人精神,得已將病情在最短的時間內控制住,在此獻出無限的感激 ... 於 www.choninn.com.tw -

#37.澄清醫院中港分院

澄清綜合醫院是中部具規模之高水準「區域級教學醫院」。擁有24個完整診療科別與次專科、13個醫學中心做縱深的醫療診治服務、七百張以上病床,榮獲癌症診療品質認證、 ... 於 ck.ccgh.com.tw -

#38.被指是好心肝翻版中英醫院院長:協助接種疫苗不該被獵巫- 生活

中英醫院院長 溫政諭今發信給同仁表示,協助接種疫苗不該成為被撻伐、獵巫的對象,撕裂彼此情感,身處第一線,我們竭盡職責與本分,保護民眾健康。 溫政諭 ... 於 www.chinatimes.com -

#39.醫師介紹- 長安癌症治療中心

施純明醫師: 肺癌團隊、醫療副院長、胸腔內科主治醫師. 我要掛號. 【學經歷】. 中山醫學大學醫學研究所博士 教育部部定教授 中國醫藥大學附設醫院中區體系副院長 於 www.everanhospital.com.tw -

#40.中英醫院院長

英国各级公立医院、各类诊所、社区医疗中心和养老院等医疗机构是英国医疗体系的基本组。 今年4 月間,他準備連任院長時, 覺得疲累,後來在身上。 中英醫療 ... 於 td.milliondollarquartetlive.co.uk -

#41.【新聞】未來醫護生力軍!敏惠醫專為445名學生辦加冠典禮

員榮醫院暨敏惠人才共育招生說明會 ... 敏惠醫專優秀校友江蘇南京明基醫院潘奎靜副院長蒞校鼓勵學弟妹發揮所學貢獻所長敏能成其事惠眾享太平. 於 www.mhchcm.edu.tw -

#42.學經歷 - 中壢長榮醫院.

秦維廉醫師. 學經歷. 學歷:國防醫學院醫學系經歷:天主教耕莘醫院新店總院主治醫師、輔英科大附設醫院主任醫師、高雄陸軍總醫院主任醫師、台北榮民總醫院胸腔外科總醫師、 ... 於 www.egh.com.tw -

#43.【專訪】國衛院院長司徒惠康:四年拿到史丹福博士學位

他說,國衛院沒有醫院、沒有公權力,卻有很強的公信力,是最好的協調者。 懷著「取之於社會,用之於社會」的責任心,司徒惠康已成為他夢想中的科學家 ... 於 www.thenewslens.com -

#44.中英醫院醫美- 2023

今日推荐缩写現場氣氛熱烈重慶程熙醫療整形醫院院長李程熙在致辭中表示:“作為一個醫學美容的受益者,我創立程熙醫美的根本是為了傳播醫學美容,讓更多人能夠透過醫學 ... 於 hardihood.pw -

#45.板橋中英醫院臨危受命熱血醫護為長者接種日本AZ疫苗

今天清晨七點半鐘,40位中英醫院的醫護同仁,在院長溫政諭醫師的帶領下,提前抵達板橋高中接種站。按照防疫規劃,現場設計為「掛號、問診、注射、留 ... 於 tnews.cc -

#46.中英醫院社團法人中英醫院

關於本院~. 醫院宗旨:全人醫療、全心照護 醫院願景:建立小而美的呼吸照護及復健專門醫院 醫療目標:一流的醫療品質、親切的服務態度. 於 www.panying.com.tw -

#47.中英醫療社團法人中英醫院- 醫師 - Facebook

生命就在呼吸之間您厝邊的好醫師#蘇義仁#溫政諭醫師小醫院也有大醫生視病猶親看診仔細問診親切用藥可信賴 11/30前每天每人可投三票您的寶貴一票胸腔內科醫師的 ... 於 www.facebook.com -

#48.高雄榮民總醫院-全球資訊網Kaohsiung Veterans General ...

服務專區 · 健檢中心 · 美醫中心 · 衛教資訊 · 藥品辨識 · 院長信箱 · 永續經營報告 · 醫療體系 · 最新疫情. 於 www.vghks.gov.tw -

#49.【#監督的力量】中英醫院真有偷打疫苗?恐是綠色政治"打侯 ...

中央疫苗發放到地方綠議員在質詢新北市長侯友宜時怒吼點出有 醫院 偷打疫苗,引起喧然大波中天新聞監督的力量基於監督的職責當然也要了解是誰偷打? 於 www.youtube.com -

#50.趙令揚教授上庠講學五十周年紀念論文集 - 第 302 頁 - Google 圖書結果

還以此書為「中土上士大夫皆知為有用之書」,「取《全體新論》圖,分列八幅,刊於兩廣督署,並翻刻全書,廣為傳佈」。"時任廣州博濟醫院院長、著名的美國傳教士醫生嘉約翰( ... 於 books.google.com.tw -

#51.5年前高空墜地奇蹟生還秦良丰重返醫院「走」上舞台 - 民視新聞

民視新聞/王云宣、林子翔台中報導陸軍航特部下士秦良丰,2018年在跳傘操演時,不慎從1300英呎高空墜地,當時送往童綜合醫院救回一命,歷經5年的復健 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#52.向醫護致意陸軍航特部傘兵秦良丰重返童綜合醫院 - 記者新聞網

【記者新聞網/台中報導】陸軍航特部下士秦良丰5年前接受跳傘訓練,從1300英呎高空墜地,當場無呼吸心跳,演訓意外震撼全國,經過醫護搶救40多天, ... 於 new-reporter.com -

#53.台東基督教醫院創院院長譚維義口述歷史訪談錄 - Google 圖書結果

乾,我們在雪中走回,但我連都,回一覺!在東光了,那個人:「你們的要開戶, ... 他告我們:「別心,多日本人都會英。」車開了,列車來驗票,為我們只會英,我們都不彼此的思。 於 books.google.com.tw -

#54.偏鄉看診主動出擊 醫師進家門服務 - 人間福報

路瑪診所院長曹正從國立台灣大學醫學系畢業後,曾到台東「孩子的書屋」 ... 非常多共病問題,需要不同醫生看不同科別,但台東鄉鎮離每個醫院都很遠, ... 於 www.merit-times.com