中港關係的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡子強,馬嶽,陳雋文寫的 特區選舉:制度與投票行為 和NgokMa的 反抗的共同體:二〇一九香港反送中運動都 可以從中找到所需的評價。

另外網站「中港關係」 用詞政府網常見- 明報加東版(多倫多)也說明:本報昨在公民教育委員會的教材網頁,仍看到有以「中港關係」一詞形容內地 ... 部門用詞,專欄作家陶傑認為,「中港關係」一詞比「內地與香港的關係」 ...

這兩本書分別來自香港城市大學 和左岸文化所出版 。

中央警察大學 公共安全研究所 王政所指導 張寬照的 香港回歸後中港關係之持續與變遷 (2021),提出中港關係關鍵因素是什麼,來自於中英聯合聲明、香港特別行政區基本法、一國兩制、七一 遊行、雨傘革命、反送中運動、港版國安法。

而第二篇論文國立臺北大學 公共行政暨政策學系碩士在職專班 顧慕晴所指導 張容瑋的 中共治港政策演變之研究- 歷史制度論的觀點 (2021),提出因為有 一國兩制、反送中運動、港版國安法、中共對港政策、歷史制度論的重點而找出了 中港關係的解答。

最後網站梁振英:中港關係是互惠互利、雙贏及共融 - 鉅亨網則補充:今日是國慶67周年,早上8時在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式,行政長官梁振英伉儷、多名司局長和主要官員,以及多個團體等約2500人出席。

特區選舉:制度與投票行為

為了解決中港關係 的問題,作者蔡子強,馬嶽,陳雋文 這樣論述:

香港的立法機關自1991年引入直選,一直是一個半民主的架構。立法會的比例代表制、區議會選舉模式,以及功能組別選舉制度自1997年香港回歸中國後沿用二十多年,制度上大抵沒有甚麼改變。過去二十年間,香港選舉制度這幾個部分如何影響特區的政治發展?是時候作一個總結。 自九十年代開始的香港政治研究,選舉研究一直佔一個相當的地位,相關的政黨政治和議會政治亦成為焦點。本書先從理論文獻出發,討論香港政治體制的特殊性及在此體制下選舉政治扮演的角色、香港選舉制度的演化過程,以及香港選舉投票率多年來的變化和影響因素。作者並透過整理原始數據,按教育、年齡、不同階層等分析各次選舉中不同黨派的支持者背景,

總結區議會選舉、立法會的功能界別選舉,以及立法會直選的比例代表制這三部分選舉的實踐經驗,選民的投票行為,以及其對香港整體政 局,包括政黨政治、選舉行為、議會運作、政治力量的對比等等的影響。 香港的選舉政治將會進入全新的階段,發展軌跡應該和2020年前的截然不同。本書可以說是2003年出版的《選舉制度的政治效果》的續篇,也是終章,為這套在九七回歸後運作了二十多年的體制作一個歷史回顧和總結。有興趣了解香港選舉經驗,以及分析回歸後香港政治變遷的人士,本書具有一定的參考價值。

中港關係進入發燒排行的影片

面對後國安法時代的新香港,劉銳紹認為雖然形勢險峻,但也不是絕望,只要在不同崗位保全元氣,總能渡過大黑暗時期。他特別以歌明志,鼓勵年輕人堅持下去,希望新一代能看見曙光到來。

▶️ 上篇:劉銳紹:香港極左路線,不過剛剛開始

https://www.youtube.com/watch?v=8j5ypG5LXvY

Simon 沈旭暉 堅離地 Social Media ▶

⏺Patreon: http://www.patreon.com/simonshen

?Facebook: https://www.facebook.com/shensimon

ℹ️Instagram: https://www.instagram.com/simon.diplomacy

➡️Twitter: https://twitter.com/simonshen_glos

⏹Blog: https://simonshen.blog/

其他合作及查詢可以電郵至[email protected]。

香港回歸後中港關係之持續與變遷

為了解決中港關係 的問題,作者張寬照 這樣論述:

香港主權自 1997 年 7 月 1 日正式移交給中華人民共和國後,中方為消除香港人對回歸的疑慮,宣稱基於「中英聯合聲明」與「中華人民共和國香港特別行政區基本法」,對香港實行「一國兩制」政策方針,以及「港人治港」、「高度自治」,維持香港現行的資本主義制度及生活方式 50 年不變的政治承諾。然而,回歸後的香港政府及親中的建制派一昧配合中共中央的各種政策和措施,引起香港本土派及民主派的不滿,對於「一國兩制」政策的理解與中共中央與香港政府也出現分歧,並且在經濟、貿易、文化政策所衍生的社會問題也不斷激起民怨,致後續引爆了「七一遊行」、「雨傘革命」及「反送中運動」等大型遊行抗爭活動,使得中港關係產生了

一系列的矛盾衝突。此外,中共第十三屆全國人大常委會強行通過「港版國安法」條文及改革香港選舉制度,更加激起香港民眾的疑慮與不滿,後續所引發的效應值予關注。本研究將著重於香港回歸後,中港關係的常態均衡與動態變化的歷程,提供後續研究相關議題之參考。

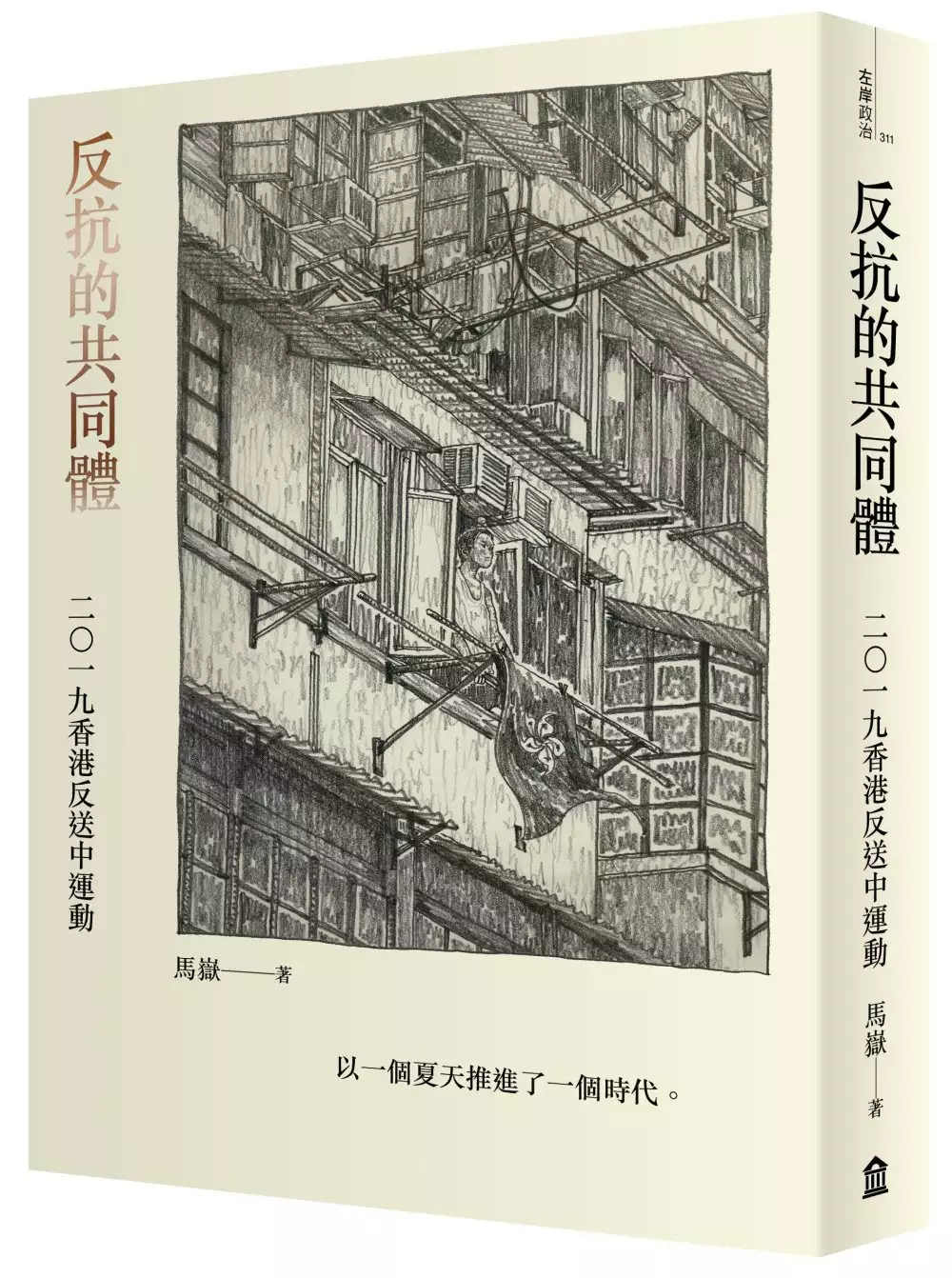

反抗的共同體:二〇一九香港反送中運動

為了解決中港關係 的問題,作者NgokMa 這樣論述:

多年來我們都在找一些獨有的東西來定義香港,這個夏天我們找到了。 二〇一九年,香港人以一個夏天推進了一個時代。香港人團結起來守護瀕危的我城,用自己的方法把香港放在世界的版圖上,運動發展到某階段香港人有一種自豪感,覺得香港人真是了不起,重新定義了香港在世界上的重要性,不是舊獅子山精神那種「自力更生」、「東方之珠」、「經濟城市」,而是新獅子山精神的「拆一掛十」,以強大的勇氣和韌性,在專制的銳實力最前線,頑抗。 二〇一九年夏天的運動,從來就是個身份運動。「反送中」始終是在強調香港和內地(中國)的最大不同:人權和法治的保障,以及免於恐懼的自由。不同的群體在沒有大台但

面對強大暴力的情况下,各自戮力去想自己可以為香港做什麼。這種身份認同,不能由某個政權強加,未必有偉大的藍圖,卻是由在其中的香港人一點一點實踐出來的。 《反抗的共同體》詳述從雨傘運動到反送中運動的源起、過程與影響,擴及中共政權的因應、國際之間的角力(包括台灣),最終試圖逼近反抗運動如何形塑這一代香港人的身份認同,進而長出一個命運共同體。 名人推薦 吳介民,中研院社會所研究員,《尋租中國》作者、《吊燈裡的巨蟒》主編 何明修,台大社會系教授,《為什麼要佔領街頭?》作者 張鐵志,Verse雜誌總編輯,《燃燒的年代》作者

中共治港政策演變之研究- 歷史制度論的觀點

為了解決中港關係 的問題,作者張容瑋 這樣論述:

中共對我及香港均採「一國兩制」施政策略,又因香港實質已落於中共治理之下,故中共對港之政策態度、立場,可成為我因應之寶貴借鏡。香港自1997年回歸中共迄2022年,實已歷經25載,回顧2014年始的「佔中運動」、2019年之「反送中運動」,均凝聚數十萬港民支持響應,惟自2020年中共訂立施行「香港特別行政區國家安全法(港版國安法)」後,相關抗爭訴求及畫面彷如昨日,隨後又不斷推動並落實愛國者治港措施,中共對港之立場態度,在近25年後產生劇烈緊縮改變,其變因及究否在回歸之初,即已深埋矛盾衝突,殊值探究。本文以時間為軸,梳理中共治港政策之變化,藉文獻回顧法及歷史研究法為方法底,並以歷史制度論為分析模

式,針對中共自1984提出對港一國兩制原則,後經歷香港回歸及重大抗爭事件,其政策有否變化,是否隨時間改變治港方針,或治港政策均朝中共原先設定之方針進行,惟有無加速或加劇相關之緊縮政策,據以分析「變」與「常」的成分。透由質化研究發現,港民與中共的互動,存有路徑依賴階段,使香港回歸中共本就埋藏不解之衝突因素,如港民深緬英領時期之制度、「一國兩制」似無明確定義致自治權力多寡產生折衝,惟亦有斷續突變的關鍵時刻,即「反送中運動」形如導火,使中共一決採行港版國安法等緊縮政策,對港民抗爭與中共政策回應變化之現象觀察,我應當汲取經驗,以「今日香港、明日臺灣」為鑑,反思因應。

中港關係的網路口碑排行榜

-

#1.跨世紀的中港台關係(三) - 華視新聞網

跨世紀的中港台關係(三). 綜合報導. 香港維持繁榮不變,對於台灣、大陸甚至世界各國都有益,但是即使樂觀的估計,香港也只能維持五年不變,五年之後 ... 於 news.cts.com.tw -

#2.中港关系- 新 - 品葱

中港關係 已与当前话题合并. 中港关系. 香港人不喜歡中國、共產黨和習近平,爲何不讓香港離開中國? 贡献. 水 • 问题 • firedragon145 2021-09-18 • njzzh134058 新 ... 於 pincong.rocks -

#3.「中港關係」 用詞政府網常見- 明報加東版(多倫多)

本報昨在公民教育委員會的教材網頁,仍看到有以「中港關係」一詞形容內地 ... 部門用詞,專欄作家陶傑認為,「中港關係」一詞比「內地與香港的關係」 ... 於 www.mingpaocanada.com -

#4.梁振英:中港關係是互惠互利、雙贏及共融 - 鉅亨網

今日是國慶67周年,早上8時在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式,行政長官梁振英伉儷、多名司局長和主要官員,以及多個團體等約2500人出席。 於 news.cnyes.com -

#5.香港獨立媒體| 中港關係隨筆 - China Digital Times

香港獨立媒體| 中港關係隨筆. 甲:「資本主義在香港成功嗎?」 乙:「成功。」 甲:「為何成功?」 乙:「財富資源全落在權貴手中。」 甲:「噢。 於 chinadigitaltimes.net -

#6.從A股看中港關係十年 - 民主黨

二月底,上海A股的黑色星期二,近千隻股份跌至停板,港股全日下跌三百六十點,美國及歐洲、亞洲的股市也難倖免。上月底,中央政府財政部將股票印花稅由0.1%增加0.3%,A ... 於 dphk.org -

#7.中港關係70年:中國因素如何催生「港獨」與香港本土意識

1997年,香港主權移交給中國後,北京對香港的自由、民主和人權一步步蠶食,催生了香港人的本土意識。甚至後來中港政府推進的旨在加强两地融合的經濟政策也 ... 於 www.storm.mg -

#8.世界報:中港關係似已沒回頭路 - RFI

此外,據多個接近政府的消息透露,北京已經對香港政府實施滲透。北京喜歡在香港的警察局,移民署,海關和廉政署這一類的部門安插自己的棋子。 於 www.rfi.fr -

#9.香港各界談梁振英當選後中港關係發展 - 美國之音粵語網

天主教正義和平委員會最近在香港舉辦講座,探討前行政會議召集人梁振英當選新一屆香港特首之後,中港關係的新趨勢。 於 www.voacantonese.com -

#10.中港關係 - 香港01

全面"中港關係"相關文章及報導,多角度呈現話題,立即進入,了解更多"中港關係"的相關文章。 於 www.hk01.com -

#11.和諧與矛盾:論清末至中共建國前的中港關係

和諧與矛盾:論清末至中共建國前的中港關係. access_time 5 8 月, 2016. person admin. HKCCDA. 209 subscribers. 歷史文化學堂系列講座:丁新豹教授 ... 於 hkccda.org -

#12.陶板屋和風創作料理

以日式精緻的雅食文化,打造和風洋食餐飲,享受用心灑下每一款滋味,都為了滿足您與家人的美味關係! 於 www.tokiya.com.tw -

#13.【中國解密】專訪中港關係專家凱大熊:是誰在背後促成香港 ...

【新唐人北京時間2019年10月22日訊】【中國解密】專訪中港關係專家凱大熊:是誰在背後促成香港暴力事件? NBA球星詹姆斯在香港問題上失言;美國議員通過 ... 於 www.ntdtv.com -

#14.自由電子報-〈林保華專欄〉中港關係的敏感議題/2012-2-22

這個標題在香港屬於「政治不正確」,因為九七後北京對香港的一些政治用詞制定規範,例如中港關係應該是香港與內地的關係,因為把香港與中國並列,就 ... 於 www.taiwanjustice.net -

#15.2008改變中國 這年為何成為中港關係的分水嶺

看起來「平平無奇」的2008年為何成爲中港關係的分水嶺?本文正是希望從2008這個關鍵節點,探索港獨意識的起源。 歷史上無港獨. 現在的香港包括港島 ... 於 www.dialoguechina.com -

#16.#中港關係Archives - Finance730

#中港關係 · 如何融入國家發展大局?(C觀點@施永青) · 香港人材問題面面觀(C觀點@施永青). 於 finance730.com.hk -

#17.中港建立CEPA 後之形勢發展及其對臺灣經濟之影響

大陸與香港簽署《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(Closer. Economic Partnership Arrangement,簡稱CEPA),已於2004 年1 月正式實施,. 於 www.mjib.gov.tw -

#18.搜索結果:中港關係 - 亞洲週刊

搜索結果:中港關係. 河水井水香港M+ · 新思維及其他專欄. 2021/3/29-4/4. 2021年13期. 胡恩威. 香港西九文化區M+博物館引進有北京背景的當代藝術「河水」,對香港這 ... 於 www.yzzk.com -

#19.中港關係Archives - *CUP媒體

中國, 政經趨勢, 中港關係, 政治, 特首, 香港 2022年4月6日 by 陶傑. 出身上海、掛名港澳工作領導小組組長的中共政治局常委韓正3 月7 日宣稱,對下任特首有三個 ... 於 www.cup.com.hk -

#20.港人眼中的中港關係變化: r/LiberalGooseGroup - Reddit

我不是什麼中港關係專家,以下所說一定有不盡不實的地方,只是在此拋磚引玉,嘗試描寫主流港人看法,並不代表本人立場。 六十年代以前,香港人主要由 ... 於 www.reddit.com -

#21.梁振英:宣誓需嚴肅看待處理不好影響中港關係 - Yahoo新聞

行政長官梁振英在行政會議前見傳媒時說,宣誓問題影響深遠,如處理不好不但會影響中央對香港的看法,更會影響香港和內地人民的感情。 於 hk.news.yahoo.com -

#22.中港關係論述性別倫理的建構與解讀

Title. 中港關係論述性別倫理的建構與解讀 ; Authors. Hau Nung, Annie CHAN, Lingnan University, Hong Kong ; Document Type. Book chapter ; Source ... 於 commons.ln.edu.hk -

#23.高校聯智庫(籌) 「中港關係」交流座談會

7月13日下午,高校聯智庫(籌)「中港關係」交流座談會在高校聯會所舉行。高校聯方方會長、郭明華主席、安陽秘書長出席會議並參與座談。 於 www.cuaa.org.hk -

#24.和運租車

台中中港站; 台中建國站; 台中高鐵站; 台中文心站; 台中機場站. 高雄地區 ... 關係企業. 和雲行動服務 和運勁拍 HOT大聯盟 HAA認證 和潤企業 和運國際 (大陸用車). 於 www.easyrent.com.tw -

#25.【顧爾德專欄】中港關係走上不歸路 - MyBook

圖片來源:pixabay【顧爾德專欄】中港關係走上不歸路八月底、九月初的發展,反送中運動應能逐漸平息。一些勇武青年也覺得開學了、修法撤了, ... 於 mybook.taiwanmobile.com -

#26.「回歸後中港關係的變遷」工作坊(視訊會議) - 國立政治大學

檢視回歸後中港關係之變遷,回歸初期,北京政府採取落實一國兩制、港人治的態度,對於香港事務盡量不予干涉。2003年後,因23條立法引發激烈爭議,導致 ... 於 www.nccu.edu.tw -

#27.港大民調:中港關係跌至97年新低- 兩岸 - 中時新聞網

港大民調:中港關係跌至97年新低 ... 香港信報報導,根據港大民研計劃最新民調顯示,香港特首梁振英評分為39.2分,較9月初跌2.2分;支持率20%,跌5個百分點 ... 於 www.chinatimes.com -

#28.中港矛盾的表象與結構:回應〈香港,誰的香港?〉- 元照出版 ...

... 香港華人的身分認同以及香港是否為中國的一個城市,這樣的問題自然變得高度政治化,本來對於港人而言毫無疑問的基本認識,因而在中港關係中變得敏感,脆弱而易爆。 於 lawdata.com.tw -

#29.中國因素與中港地緣政治的情感轉向:評黃宗儀《中港新感覺

改革開放初期,珠三角區內低廉的勞動力以及與海外華人之間的親屬關係,吸引大量的台商和港商到此區域投資。伴隨珠三角的經濟融合為中港台建立經濟發展 ... 於 blog.geogsoc.org.tw -

#30.中港關係|Tag|大紀元時報香港|獨立敢言的良心媒體

練乙錚教授最近接受《大紀元》梁珍訪問,談到香港的移民潮。他認為,新香港急劇變壞的管治,連愛國愛港人士也已經「頂唔順」,準備走資走人。換言之,移民並非只是「黃 ... 於 hk.epochtimes.com -

#31.中港關係,一部統戰史 讀《地下陣線:中共與香港的歷史》

中港衝突, 香港政治, 香港, 統戰, 台灣, 歷史, 書評, 統戰, 中國, 香港, ... 本書正以「統戰」為主軸,透過描述1920到2010年的中港關係史,讓我們理解 ... 於 vocus.cc -

#32.標籤︰中港關係 - 當代中國

香港地少人多,寸土寸金,所以過去十多年出現不少面積極小的納米樓,非常的骰。有些納米樓樓底高,室內設計師便向「高空」發展,令面積極小的納米樓變成另類複式樓宇,可說 ... 於 www.ourchinastory.com -

#33.中港关系?这个说法早该禁用了-万维读者网

“中港关系”这样的字词,在特区政府的网页和文件中也颇常见,在政府政制及内地事务 ... 最近的几次,如二零一三年三月,我就写过三千字的《“中港”矛盾,香港不属中国? 》 ... 於 m.creaders.net -

#34.中港關係- 亞洲聯合基建網誌

第1頁- 中港關係- 亞洲聯合基建網誌- 亞洲聯合基建控股有限公司. 於 www.asiaalliedgroup.com -

#35.主持九七回歸江澤民治下大陸香港關係跌宕

江澤民主政的十三年,其間最令他驕傲的,就是作為大陸國家元首主持香港回歸,而以香港回歸又是香港重大轉折的中間點,前七年由中港間的極度敵視走向 ... 於 udn.com -

#36.“中港关系”:用词不当 - 新民周刊

记得二十多年前从上海来香港,在罗湖入境,需要填一张入境表格,其中有一栏:来自哪里?我填:上海。当我走上入境柜台,关员眼睛扫了一下表格,用手指 ... 於 m.xinminweekly.com.cn -

#37.中港教會關係的變遷 - 時代論壇

五十年不變是中共中央對香港回歸的一個重要政策。事實上,這五十年不變是個願景,只是一種觀念上的不變,一種意識形態的承諾,而在具體的運作上,中港關係愈走愈近,既 ... 於 christiantimes.org.hk -

#38.世代之戰 - 第 85 頁 - Google 圖書結果

中港關係 的蛻變與衝突 LauSiu-kai,Societyand Politicsin Hong Kong,(ChineseUniversityPress,1982). 中港關係的蛻變與衝突中港關係的蛻變與衝突中港關係的蛻變與衝突 ... 於 books.google.com.tw -

#39.【李兆富專欄】父子比喻中港關係:不倫不類

早幾天,在香港的一份免費報章,我見到一篇由立法會議員田北辰所寫的文章。作者指,香港人就像一個持寵生嬌的富二代,並指香港和中國的關係,就像父子關係,不可以斷。 於 www.rfa.org -

#40.寧靜致遠:重建中港關係|評論|港澳 - 東網

日前,中央官員與民主黨及溫和泛民成員會面,大家都期望中港關係可以進一步改善。但近日中央官員及顧問就「一國兩制」的言論引起泛民批評及各界回響, ... 於 hk.on.cc -

#41.中港關係,一部統戰史 讀《地下陣線:中共與香港的歷史》

早期中港關係與統戰:長期利用、充分發展. 1920年代,中共將香港作為一個謀取政治利益、演練罷工的基地、發展黨員與展示自身反帝信條的地方。 於 medium.com -

#42.香港政府要求公務員不談「中港關係」 - BBC News 中文

對於有報道稱香港特區政府向公務員發出通函,要求注意在描述中國大陸與香港關係時所使用字詞,尤其不應使用「中港關係」一詞,港府一名發言人在 ... 於 www.bbc.com -

#43.調查指中學生對中港關係評分微升約7成受訪者認為文化差異最 ...

中港關係 近年成為社會聚點,學友社調查發現,受訪中學生對內地和香港關係的評分較去年微升,有逾3成學生有意到內地進修、創業及工作,另有逾6成受訪者 ... 於 today.line.me -

#44.中國人大釋法廢止港獨議員資格對中港關係有害無益 - 信傳媒

日前代表香港青年新政當選立法會新科議員的梁頌恆與游蕙禎,因為在進行上任宣誓時刻意修改誓詞表達港獨訴求而引發了軒然大波,雖然港府隨後提請香港 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#45.中港矛盾的表象與結構:回應<香港,誰的香港?>

文化,經濟與生活的全面擠壓下,中港矛盾已成為思考香港問題的主軸,其. 展現的方式也就更為劇烈, ... 言毫無疑問的基本認識,因而在中港關係中變得敏感,脆弱而易爆. 於 ir.nctu.edu.tw -

#46.從熱映港產電影看中港關係定位 - 壹讀

香港對我們內地的輻射帶動作用毋庸諱言,港片和粵語歌也曾是我們內地人共同的時代記憶。賈樟柯《山河故人》中牽繫全劇的是粵語歌手葉倩文的《珍重》, ... 於 read01.com -

#47.翻閱香港電影,見證半世紀以來的中港政治關係史 《幻魅都市》

要更好地理解香港電影,必須將它放回香港歷史的脈絡中, 檢視政治、社會、經濟、文化發展歷程與電影文本的相互關係。 於 storystudio.tw -

#48.江迅:“中港关系”早该禁用了 - 搜狐

原标题:江迅:“中港关系”早该禁用了. 观察者网,从这里读懂世界. 记得二十多年前从上海来香港,在罗湖入境,需要填一张入境表格,其中有一栏:来自 ... 於 www.sohu.com -

#49.新文化霸權的形成? : 後九七中港關係論述之探討| WorldCat.org

新文化霸權的形成? : 後九七中港關係論述之探討/ Xin wen hua ba quan de xing cheng? : hou jiu qi Zhong Gang guan xi lun shu zhi tan tao. Show more. 於 www.worldcat.org -

#50.中港關係- 最新文章 - 關鍵評論網

中港關係 最新文章相關標籤: 中港關係, 香港, 中國, 台灣, 六四, 中共, 一國兩制, 中港區隔, 平反六四, A股. 於 www.thenewslens.com -

#51.中港關係 - 手民出版社

題目:Oysterman and Refugee: Hong Kong and China Between the Tides, 1949 – 1997. 講者:Dr. Denise Y. Ho (Yale University). 日期:5月4日時間:早上8:00. 於 typesetter.hk -

#52.香港文學這樣讀 下卷 - 第 201 頁 - Google 圖書結果

悅讀小提示試從作品的內容及當時香港人討論中港關係兩個角度,加以思考。篇目回應了作品的內容,即小事變大,有理說不清:父子日常生活的爭執,看似輕鬆、平常, ... 於 books.google.com.tw -

#53.中港關係 - 香港經濟日報hket.com

自疫情後,中港關係更形緊密,中國經濟對香港有更大的影響,如中國能重振經濟,對本港 ... 由於香港是一個金融中心,加上中港關係複雜,令香港支付卡的售價比全球平均 ... 於 service.hket.com -

#54.中港關係 - StartUpBeat

All posts tagged "中港關係" ... 北上創業成潮流,88年出生的港人潘解頤、葉浩權和冼力恒,2013年放棄金融界的高薪厚職赴京。「香港工作太穩定,與其每個月等出糧炒股票, ... 於 startupbeat.hkej.com -

#55.4成高中生認為中港關係不及格 - 晴報

中港 矛盾引起社會關注,學友社訪問逾千名高中生,發現以10分為關係最好,在受訪的高中生眼中,內地與香港關係的平均分只有4.24分,逾8成同學選擇不 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#56.中国大陆与香港关系 - 维基百科

中国大陆与香港关系(通称中港关系,或称中国内地与香港关系,简称港中关系或陆港关系),是指中国大陆与香港之间的关系。1997年,根据《中英联合声明》,英国将香港 ... 於 zh.wikipedia.org -

#57.中港關係研究脈絡的再思考| 中央研究院政治研究所

Published by 阿漾 on 2018 年6 月14 日. Categories. Tags. Share. 0. 阿漾. ::: MENU. About IPSAS. Purpose · Launch · Structure. Staff. Current Director 於 www.ipsas.sinica.edu.tw -

#58.中港關係 - 思考香港

中港關係. 劉健宇:第五波疫情後須檢討兩地關係. 內地查獲25名港人乘搭「大飛」偷渡至珠海,再分別前往廣州、深圳、佛山、東莞、惠州,以及湖南、福建等地,其中最少 ... 於 www.thinkhk.com -

#59.黎蝸藤:2008改變中國(六)—中港關係的分水嶺(上)

最近,香港民族黨被香港政府以《社團條例》取締,引發新一輪關於「港獨」的爭議。最近幾年,港獨爭議越演越... 於 www.upmedia.mg -

#60.【香港對話錄5】“中港矛盾”, 不解的結? (上)

“中港关系”以致衍生出来的“中港矛盾”概念,一直被香港反对派利用,并在主观上有将之 ... 李敏妮:我也想說一說,兩地在感情上的關係。1997年7月1日香港正式回歸中國的 ... 於 truereport.hk -

#61.中港關係- Explore

當中分享了最近的中港關係。其中關注到香港如何利用內地發展的優勢。 中國自身的發展. 中國自疫情以來,經濟發展確實有放緩的情況。加上,即使在大灣區,各城市各自 ... 於 www.facebook.com -

#62.徵稿啟事1. 會議主題「回歸後中港關係的變遷」工作坊2. 會議 ...

(2) 會議地點:國立政治大學國際關係研究中心. (3) 主辦單位:國立政治大學國際關係研究中心 ... 香港回歸至今已23 年,檢視回歸後中港關係之變遷,回歸初期,北京政府. 於 www.tpsahome.org.tw -

#63.對話陶傑:淺談全球化與中港關係之變化(20201024第12期 ...

對話陶傑:淺談全球化與中港關係之變化(20201024第12期)(字幕版) (60.65 MB) ~ Free Download 對話陶傑:淺談全球化與中港關係之變化(20201024第12期)(字幕版) (44:10 ... 於 old.cxotoday.com -

#64.《十年》中的中港關係與中港關係中的《十年》

Description: Cover title. 香港樹仁大學. 社會學系. Thesis (B.A.) -- Hong Kong Shue Yan University, 2016. Includes bibliographical references (leaves 34-35) 36 ... 於 ra.lib.hksyu.edu.hk -

#65.香港回歸後中港關係之持續與變遷__臺灣博碩士論文知識加值系統

香港主權自1997 年7 月1 日正式移交給中華人民共和國後,中方為消除香港人對回歸的疑慮,宣稱基於「中英聯合聲明」與「中華人民共和國香港特別行政區基本法」, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#66.就中港關係策略研究基金的回應

就傳媒查詢有關「中港關係策略發展研究基金」發展邊界地區及對上水至落馬洲支線定線提出的建議,運輸局發言人今日(十月十一日)表示:「我們仍未收到研究基金提交的 ... 於 www.info.gov.hk -

#67.從李嘉誠自中港撤資談政商關係與資金無國界 - 名家評論

香港富商李嘉誠近幾年自陸港大舉撤資,新華社旗下瞭望智庫大肆批判。李嘉誠在中環中心脫手後,港媒刊登他對各界指責的回應。 於 view.ctee.com.tw -

#68.中港關係|端傳媒Initium Media

... 週年的《聲生不息》捧起「港樂」懷舊。弔詭的是,中國和香港流行音樂的關係,也是前所未有的疏離。 ... 中港社運神父甘浩望:抗爭勝利了,反而是我的大失敗? 於 theinitium.com -

#69.百年中國之中港關係

自1997 年回歸至今,中港關係更形密切。但在展望未來的同時,我們也要認識過去。「辛. 亥革命」至今一百年,這百年來,內地政權幾經轉變,香港回歸前也一直被英國管 ... 於 www.cskms.edu.hk -

#70.黎蝸藤:2008改變中國中港關係的分水嶺

在香港獨立一直不是主流一文,提到10 年前在香港說「港獨」,根本沒有人會當真。2009 年,大陸和香港關係遠沒有現今的僵硬,在其後的10 年, ... 於 matters.news -

#71.粵港澳大灣區與中港融合 - 中國一帶一路研究中心

... 計畫中寫道,「支持香港、澳門更好融入國家發展大局」,也凸顯出未來的中港關係,將由過去「合作」邁向「融合」,這已經是未來香港發展的主旋律。 於 nspbri.tku.edu.tw -

#72.新北市立圖書館

... 公職人員及關係人身分關係公開及查詢平台 · 新北市立圖書館-閱讀543 ... 【樹林分館】2022情境式英文-圖書館篇 【新莊中港分館】Nido Early Learning Workshop ... 於 www.library.ntpc.gov.tw -

#73.[成報] 回歸十五年中港關係事實與偏見(上)

回歸十五年中港關係事實與偏見(上) 夏去冬來,香港回歸祖國已經過去了十五個春秋。這些年,在基本法的保障,和國家的支持下,香港在各方面均有長足的 ... 於 www.cagahk.com -

#74.不應再用「中港」一詞- 評論- 香港文匯網 - 文匯報

香港國安法的實施和完善選舉制度的落實,是撥亂反正的開始,而加強全社會,尤其是政界人士的政治文化教育,擺正香港與內地的關係,是香港正本清源、重新 ... 於 www.wenweipo.com -

#75.從母親節看中港關係-岑逸飛 - ETnet

中港關係 ,是否有如母子或母女關係?若然如此,則中國作為香港的母親,是否也不快樂?特別是今年農曆新年期間,香港旺角的擲磚頭事件,相信中央不會樂 ... 於 www.etnet.com.hk -

#76.反送中2週年中港關係新局勢及抗爭 - 教會公報

吳叡人點出,中港之間結構性矛盾自2003年即開始。當時港府意圖訂立《基本法》第23條,導致50萬人在該年7月1日、也就是香港回歸中國紀念日上街抗議,其 ... 於 tcnn.org.tw -

#77.擔心港獨?港府要求公務員不能用「中港關係」 - 國際 - 自由時報

香港政府行政署日前發布一則公文,要求內部公務人員打公文時,若內容涉及中國和香港關係的字句時,必須要用「內地與香港的關係」而非「中港關係」,務必要做到「用詞 ... 於 news.ltn.com.tw -

#78.「中港關係」 用詞政府網常見- 20150218 - 要聞- 每日明報

他指「中港關係」一詞在香港沿用幾十年,沿用該說法「天公地道」,反問「香港有個中港城,在尖沙嘴,請問要不要改做『內地與香港城』呢?」 於 m.mingpao.com -

#79.中港關係| 香港貿易發展局經貿研究 - HKTDC Research

Reject AllAccept All. You need to enable JavaScript to run this app. 跳至主要內容. 關於香港貿發局 · 新聞中心 · 我的HKTDC 於 research.hktdc.com -

#80.【線上活動】[反送中兩周年] 認清真相後的抵抗 中港關係新 ...

即將邁入反送中運動兩週年,今日香港面臨艱難處境,要如何看待目前中港之間的政治情勢?而下一步,香港的抗爭又應該走向何方? 於 www.tahr.org.tw -

#81.香港基本法起草過程概覽(全三冊) - 第 168 頁 - Google 圖書結果

(丙)中港共同處理兩地非政治性的雙邊關係事務,比如雙方的經濟貿易、社會文化交流、司法互助、兩地間的交通運輸和人口遷移。 1.2 在此劃分權力的方法下, ... 於 books.google.com.tw -

#82.Tag: 中港關係 - 灼見名家

在新的政治形勢下,民主派能有什麼作為?中原集團主席施永青指出,香港政治氣候重返回歸之前的狀態,雖然特區政府的自主空間會被收窄,但民主派可爭取按照831框架下的空間 ... 於 www.master-insight.com -

#83.九七後中港新關係 - 博客來

書名:九七後中港新關係,語言:繁體中文,ISBN:9789573905950,出版社:遠景,作者:國世平,錢學君,出版日期:1998/05/15,類別:人文社科. 於 www.books.com.tw -

#84.中港關係- 社會科學學部

標籤: 中港關係. 閱讀香港講座系列:中國因素與香港前途 · 2018-03-22. ©2022 香港浸會大學國際學院版權所有| 登入 | 私隱聲明 | 免責聲明 | 聯繫我們. 於 www.cie.hkbu.edu.hk -

#85.從中港足球看中港關係| James Pang - 獨立媒體

從中港足球看中港關係. 近年,每當中港足球對壘都會引起罵戰。由數年前只有為數幾十的死忠球迷於奏國歌時背向國旗。到近年的噓國歌,再到最近的球迷 ... 於 www.inmediahk.net -

#86.香港獨立為時未晚 - 眾新聞

令香港長治久安之計,第一步是區隔中港,令各國覺得中港有所不同. ... 美國放風說要重新考慮香港關係法後,一眾特區政府官員不是如喪考妣,就是丁蟹 ... 於 hkcnews.com -

#87.中港關係 - 通識·現代中國

政府指,淨遷移涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動,在概念上與移民並不相同。香港作為國際城市,人口流動性一直很高。 通識概念. 人口結構中港關係. 進口 ... 於 ls.chiculture.org.hk -

#88.中港關係面面觀- 盧子健- Google Books

中港關係 面面觀. Front Cover. 盧子健. 突破出版社, 1991 - China - 172 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake ... 於 books.google.com -

#89.香港回歸中國之後,這20年發生了什麼事? | DQ 地球圖輯隊

... 2014年9月28日:以雨傘抵抗催淚彈; 2015年11月17日:尚未軟化的中港關係; 2016年2月9日:魚蛋革命; 2017年6月28日:埋沒在樹根裡的歷史遺跡. 於 dq.yam.com -

#90.身分認同與建構他者:香港生活經驗中的中港關係

下載說明:. 請勿將此網站公開發佈於豆瓣、FB、Twitter、微博等社交網站,長毛象除外。 若速度過慢或下載後發生檔案錯誤,請改用迅雷、IDM等下載工具重新下載。 於 library.proletarian.me -

#91.中港關係的三個階段 - YouTube

近年香港發生一連串政治事件,很多人都研究背後的成因,但我覺得令這些政治事件發生的一個重要因素,就是中港關係的轉變。如果要分析香港從回歸後到 ... 於 www.youtube.com -

#92.香港回歸後的社會發展與中港關係變遷(12/3)

中國文化大學政治學系,政治學系,中國文化大學,文大,文化. 於 politics.pccu.edu.tw -

#93.中港關係 - 看雜誌

中港關係. 一再屈從惡習香港防疫一敗塗地. 武漢肺炎出現,香港應該最先警覺,因為2003年SARS重創香港,造成共1,755人染病,299人死亡,是全球死亡人數最多的地方,還不 ... 於 www.watchinese.com -

#94.中港關係糾紛大拆解 - 大學線

黃子華形容中港矛盾猶如婆媳糾紛,媳婦永遠無法「揸弗」,只好撐起 ... 從他們說話內容和次數的變化,審視這段中港關係,便會知道這場婆媳之爭殊不 ... 於 ubeat.com.cuhk.edu.hk