中山縣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦畢璞寫的 再見!秋水!(五版) 和鄭宏泰的 永安家族:百年百貨基業的承傳與創新都 可以從中找到所需的評價。

另外網站彰化縣彰化市中山國小才華揚藝社團成果發表會 - YouTube也說明:彰化縣彰化市 中山 國小才華揚藝社團成果發表會時間:108年5月3日(五)晚上6:30.

這兩本書分別來自三民 和中華所出版 。

國立臺灣大學 國家發展研究所 邱榮舉所指導 顧朋的 客家與近代中國革命之關係─以太平天國與辛亥革命為例 (2014),提出中山縣關鍵因素是什麼,來自於汙名化、太平天國、辛亥革命、孫中山、客家。

而第二篇論文國立中興大學 歷史學系所 陳靜瑜所指導 呂萍芳的 美國夏威夷檀香山臺灣客家移民社群之建構 (2014),提出因為有 臺灣客家移民、夏威夷的重點而找出了 中山縣的解答。

最後網站宜蘭縣立中山國民小學– Just another 宜蘭部落格教育平台網站 ...則補充:開學防疫工作:落實入校師生體溫量測溫(額溫<37.5°C;耳溫<38°C)及監測健康狀況,宣導個人應保持良好衛生習慣,勤洗手、遵守咳嗽禮節,若身體不適請在家休息。進入校園應配合 ...

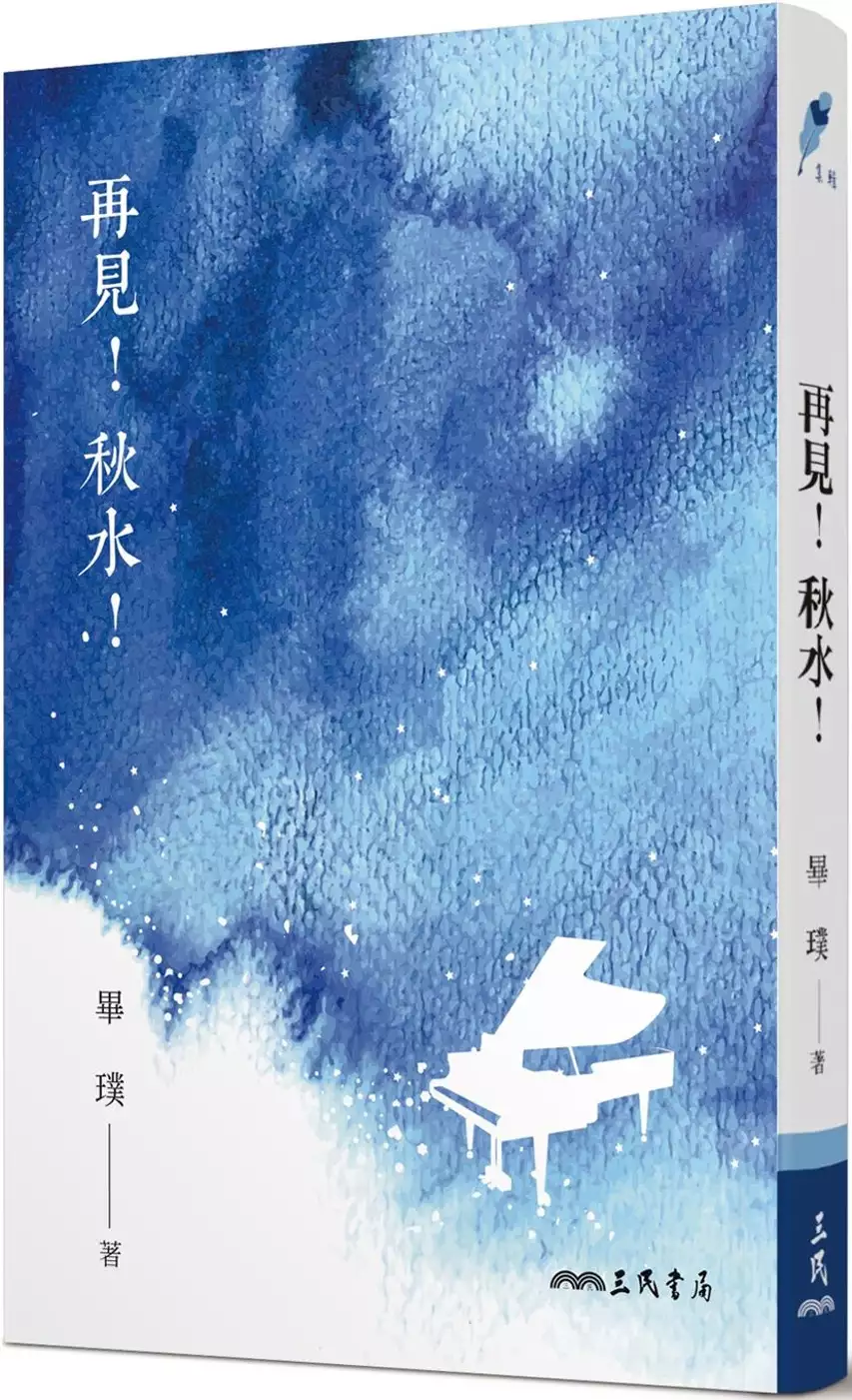

再見!秋水!(五版)

為了解決中山縣 的問題,作者畢璞 這樣論述:

《再見!秋水!》收錄十一篇短篇小說,述說著男女之間曖昧而深刻的故事。其中如〈穿黃衣的女孩〉流露出對逝去青春的感嘆與體會、〈漢斯與我〉呈現中西文化間的不同與交融、〈無塵的鏡子〉與〈泥淖〉二篇感悟與枕邊人相守的珍貴、〈那快樂的一對〉思辨何為真正的幸福、〈再見!秋水!〉勾勒一位年輕男子微妙而青澀的情感變化,以及〈冷冷的月暖暖的燈〉訴說著男子的深情、選擇與放下。 戀慕、愛惜、遺憾、懊悔......,畢璞女士織就的六O年代的愛情故事,在時光的長河中絲毫不減其色,經過歲月的沉澱,依舊能夠帶給人們無限的啟發與感動,映照出各式的人生體悟。

中山縣進入發燒排行的影片

香港交響樂協會青年交響樂團演奏

1.魔女宅急便 2.交響樂組成介紹 3.高山青4.鐵達尼號 5.Pomp and Circumstances von Edward Elgar 6.仙樂飄飄處處聞

香港交響樂協會青年交響樂團

樂團成立於1998年10月,目的吸納更多對正統管弦樂團培訓有興趣的青少年朋友,參與樂團之定期排練和協會主辦、協辦和安排不同場合之演出。藉以增加演出經驗、加強演奏能力及提高樂團水準,以配合香港音樂演藝文化的推廣。樂團成立以來,曾與多位青年音樂家和大師合作,演出了多場大會堂音樂會。

樂團指揮:馬文杉

1988年畢業於香港中文大學崇基學院音樂系,1989年獲香港演藝學院深造文憑,1993年獲香港大學教育文憑,2000年獲香港公開大學教育碩士。 自1987年至今,應邀指揮多個管弦樂團、管樂團及合唱團;包括香港中文大學 崇基學院神學組詩班、角聲合唱團、可風中學弦樂團、蕭明中學管弦樂團、香港理工大學學生會管弦樂團、香港華仁書院管弦樂團、英皇書院管弦樂團等。2000年及2001年帶領青年交響樂團分別到中山縣南區文化中心及澳門綜藝館演出; 2007年帶領香港交響樂團到南京人民大會堂聯同江蘇交響樂團演出2008江蘇新年音樂會; 2010年帶領青年交響樂團到台北與3E青年愛樂交響樂團演出「音緣、琴深」音樂會。亦曾獲臻美社會服務機構、蘋果電腦、有線電視及音樂事務處邀請作有關電腦音樂教學講座及示範。2000年成立沙田交響樂團,出任駐團指揮;除了為樂團編曲之外,亦積極研究提琴教學,以實踐高效益的教學法。曾於香港演藝學院任教,現為香港交響樂協會助理指揮。

客家與近代中國革命之關係─以太平天國與辛亥革命為例

為了解決中山縣 的問題,作者顧朋 這樣論述:

本論文的要旨主要是從太平天國革命與辛亥革命這兩個歷史事件,來探究大量客家人參與近代中國革命的現象,並試圖找出客家人革命意識之由來。本論文的研究途徑是社會人類學的向度;研究架構上則以客家的革命意識作為核心,分析此意識之形塑、發展以及實踐。在探索客家人革命意識之形塑上,「被邊緣化」與「被汙名化」是兩大脈絡。客家人由於身為晚來的移民族群,無法獲得良田耕種,為求生存而到處搬遷、流浪的生活方式,使其難以脫離貧窮,在經濟與社會面上瀕臨邊緣位置;又由於與主流的當地居民在資源上的競爭與衝突,而常遭主流族群汙名化為「類蠻夷」或「非漢」,客家人產生漢人認同的危機感,面臨華夏邊緣的位置。「被邊緣化」與「被汙名化」

正是培養其革命意識之沃土。在探索客家人革命意識之發展上,客家人利用各種方式逃離汙名的過程,令其革命意識逐漸成熟。一般常民的「矇混過關」;知識份子以「誇耀」的方式反駁汙名、替客家「正名」;以及藉由信仰新的宗教—基督教獲得新的身份和自信,皆為其常用手段。然而當這些方式都無法真正地翻轉客家人「被邊緣化」與「被汙名化」的困境時,革命即成為其終極手段。在探索客家人革命意識之實踐上,太平天國是客家人的一場逃汙戰爭。天王洪秀全藉由成為拜上帝教的先知而令自己逃汙成功。東王楊秀清藉由「天父下凡」神蹟與種種稱號上的誇耀展演,而令自己逃汙成功。至於一般會眾,拜上帝教不區分族群的態度,使客家人至少在太平天國時期成功逃

離族群上的汙名。而原本的貧窮狀況,也因為太平天國的「聖庫」公產制度或土地制度,使所有人在表面上都達到了平等;相對而言,已成功逃離經濟生活的困境。而號召辛亥革命的孫中山,其一生就是一個努力想從中國社會外圍走入中國社會核心的過程。他早年數次上書提出新政建議、及其積極與中國傳統知識份子保持交流,正反映其意欲藉由這些途徑進入中國社會的上層與核心,去除其出身與教育背景所帶給他個人的汙名;去除所有與他背景相似之同志所受的汙名;消除中國境內人民被满清政府邊緣化與汙名化的現象;最終消除整個中國在國際社會中所遭受的邊緣化和汙名化。另一方面,客家菁英從晚清即開始建構的客家純漢論述,與革命派的中國知識份子在二十世紀

初所建構的中國國族論述相符。兩者皆以「黃帝血統」作為定義「我族」(客家純漢論述中的客家人與中國國族論述中的漢人)的基本原則。因此客家人自然而然地會受到以排滿為號召的辛亥革命的吸引而大量參與革命。

永安家族:百年百貨基業的承傳與創新

為了解決中山縣 的問題,作者鄭宏泰 這樣論述:

百年百貨基業的承傳與創新 中國以農立國,重農抑商傳統由來已久,唯在晚清西風東漸的「千年未見」巨大變局前,投身商海顯然更具發展空間。在早染洋風的華南沿岸中山縣良都鎮竹秀園鄉,本以務農為業的郭氏家族,亦察覺到時局大勢的轉變,作出了重大發展策略調整。 郭沛勳遣諸子郭樂、郭泉等先後飄洋海外,經商打拼,創立永安果欄,是為識變; 到澳洲出現排華傾向,郭氏兄弟決定拔營到英治香港,創立百貨公司,是為應變; 其後站穩腳跟,積累資本,乘勢而起,主動出擊,開拓上海戰場,是為求變。 郭樂、郭泉兄弟的眼光、膽色與創業精神,令家族的商業版圖不斷擴張。 後代繼承家業,雖同樣於社會與市

場變幻中知所識變,但應變與求變上卻遭遇波折,揭示如何準確拿揑並非易事,考驗判斷。 本書抓緊識變、應變與求變三大原則,亦檢視家族上下能否同德同心,訴說永安家族的百年起伏。 作者簡介 鄭宏泰 鄭宏泰現為香港中文大學香港亞太研究所副所長 (執行)、全球中國研究計劃聯合召集人、社會及政治發展研究中心主任、電話調查研究室總監。 畢業於香港大學,取得工商管理學士、哲學碩士及哲學博士的鄭宏泰,研究領域為家族文化與企業傳承、企業家精神與社會網路、華人社會變遷與繼承制度、香港金融市場變革、社會調查與分析,以及海外華人與「一帶一路」等。 鄭宏泰醉心研究,筆耕不絕,前後出版了3

8本中英文專書、編輯書籍亦達14本,並在國際學術期刊上發表近20篇學術論文。 學術及社會服務上,他擔任國際學術期刊National Identities, East Asia及香港《香港社會科學學報》、《廿一世紀》編委會委員,主持《家族企業發展研究》與《香港世家大族傳承與發展》系列出版,他亦是世界海外華人研究學會董事會成員 (2019至今)、行政長官卓越教育獎 (2019/2020) 評審委員會、教育局課程發展議會通識科委員會 (2018至今) 及博物館諮詢委員會歷史專責委員會委員 (2018至今)。 序 家族世系圖 第一章 社會變與家族變 第二章 要務農還是經商 第

三章 走出去又走回來 第四章 拼香港也拼上海 第五章 辦保險亦辦銀行 第六章 歷抗日又遇內戰 第七章 創業難守業更難 第八章 一子錯滿盤皆落索 第九章 謀中興更謀掌聲 第十章 萬變不離其宗 參考資料 序 今時今日,不少市民對網上購物或「網購」已絕不陌生,特別是年輕一群,在網購上的消費可能遠超於實體商店。無可否認,網購平台提供的貨品應有盡有,小至文具零食、衣服鞋襪,大至傢俬電器、健身用品,消費者只需安坐家中進入網絡,世界各地的商品都會一一羅列眼前,在足不出戶的情況下便能購得心頭好,而且錢銀貨物收付極為方便,故網購成為近年愈來愈普及的購物模式。至於淘寶天貓、京東、亞馬遜等「網購」平台更成

為新世紀的企業奇葩。而掌控這些平台的家族,自然成為了新一代的巨富。 但事實上,網購的崛起其實只有短短十數年,在香港發展需雖然急速,但購物滲透率仍未超越實體商店,不少人仍會選擇出門購買心頭好,故商場百貨公司亦有不少顧客樂於光顧。若將眼光再放遠至一個多世紀前,當時中華大地仍處於封閉落後時期,一班飄洋海外謀生的華人吸收了西方百貨業的經營模式,再結合當時社會環境與市場需求,先後在香港、上海和廣州等地創立多家名揚一時的大型百貨公司,先施、永安、大新、新新便是主要例子,為民眾提供一站式購物消費服務,成為潮流焦點。相關企業更不斷壯大,掌控這些企業的家族亦名揚海內外,成為香港老牌的富貴之家。

可是,隨着時代不斷轉變,到了今天,在商場及網購潮流的衝擊下,原來名揚四海的那些大型百貨公司,不少已被歷史淘汰,能支撐至今者寥寥可數,顧客群日漸老化,營業額不斷減少,擁有這些企業的控股家族,在財富大大萎縮下社經地位已大不如前了。可見在千禧時代,社會瞬息萬變,對企業或家族的挑戰極為巨大,再不能憑藉一門手藝、一門生意,便可令家族永得持盈保泰。就如烏衣巷口的燕子,也終會飛入尋常百姓家,值得人深思玩味。 本研究挑選了永安百貨郭氏家族為案例作多世代的綜合分析,一方面是因為這個百年家族是當年百貨業中的翹楚,而且其出洋至回國、發跡到受挫、求變與革新等四代人的故事,不僅緊扣着百多年來中國人苦難與成長的歷

史,也揭示了家業承續與接班人培育之困難。當然,江山代有才人出,永安郭氏家族日後到底會日漸沒落,在上流社會悄然隱退;或是中興再起,成為購物零售業的新龍頭,那便要看領軍人的本事,以及其識變、應變,求變的能力了。 研究進行過程實在碰到不少困難,幸獲得各界友好及機構鼎力協助,故此謹向各位致以最衷心感謝。首先,要感謝我們家族企業研究團隊黃紹倫教授、孫文彬博士、周文港博士、許楨博士、王國璋博士及閰靖靖博士的支持。在大約每兩個月一次的討論會上,我們不但分享了搜集資料的苦與樂,還一起就中外家族企業的發展特徵如企業家精神、家族內部矛盾、女性角色及代際承繼等進行激烈辯論,交換看法,當然亦交流了香港如何從海

納百川與融匯華洋中外文化中壯大的觀點與心得。可以這樣說,這種聚會對研究的啟發作用極大,不少觀察和理論的建立、修正,便是在這些聚會中獲得靈感和砥礪。 另一方面,亦要向研究助理梁凱淇小姐、李明珠小姐和俞亦彤小姐表示謝忱,她們為了搜集資料,要不斷在各地的圖書館和檔案館之間來回奔走,經常對着那些老舊的報紙或微縮片,逐點逐滴地篩選出有用的資料。正因她們耐心的工作和努力,本書的內容才能如此充實。 當然,亦要感謝香港中文大學圖書館、香港大學圖書館、東華三院檔案館、香港歷史檔案館等給予的支援和協助,使本研究可克服種種困難,達至今天的成果。最後,我亦要向太太李潔萍表示衷心感謝,她是第一位閱讀文稿

之人,並協助多次的校對及給予不少建言,當然她在我身心疲累時為我打氣,令這項研究得以順利展開、維持和最終完成。 雖然得到各方友好和機構的大力幫助,但仍因沒法完全掌握政局的急速轉變、歷史的曲折漫長、企業的興衰傳承和人生的順逆起落而出現一些糠粃錯漏,對於某些疑而未決、模糊不清的地方,雖努力求證,但仍沒法做到完美無瑕,這雖是不願看見的,卻很難避免,但望讀者有以教我,指正批評,讓本系列研究可以做得更扎實、更豐富。如對本書有任何意見,請致函香港新界沙田香港中文大學香港亞太研究所或電郵[email protected]聯絡。 鄭宏泰

美國夏威夷檀香山臺灣客家移民社群之建構

為了解決中山縣 的問題,作者呂萍芳 這樣論述:

華人至夏威夷發展至今已超過兩百年歷史,19世紀中葉起,華人被大量招募到夏威夷各島的蔗糖園擔任契約勞工(contract laborer),其中約三成是來自廣東各地的客家人,此時客家婦女亦與丈夫一起前往,共同投入於勞動生產。這些客家移民同其他華人移民般,對早期夏威夷的開發,作出了貢獻。在客家移民的努力下,華人教會、醫院、學校等組織陸續設立,1918年由客家人共同組成的「人和會館」(Nin Fo Fui Kon)於檀香山成立,1937年更名為「夏威夷崇正會」(Tsung Tsin Association),發展迄今已近百年歷史,為客家文化在夏威夷延續之重要象徵。 1965年美國新移民法通過

後,開始有大量新移民赴美,這些新移民當中,一直不乏來自臺灣的客家人。有的臺灣客家移民,甚至赴美之初就抵達夏威夷,後來持續在此深耕發展,長達近半世紀。臺灣客家移民,鮮少參與在當地的傳統客家社團中,而是分散參與在以臺灣移民為主的各式新僑社團中或許因人數不多且居住分散,直到2013年美國夏威夷客家協會—桐花之友的出現,長久以來檀香山地區一直未有臺灣客家組織或社團的成立。儘管如此,夏威夷的臺灣客家移民,仍十分關注臺灣客家文化的發展,第一代臺灣客家移民,大多仍具有相當程度的客語溝通能力,雖然對客家的了解程度深淺不一,但他們大致都認同自己是客家人。 本篇論文主要探討以下課題:一、了解客家人至夏威夷發

展之移民背景。二、從移民背景、生活適應、社會參與等方面探析夏威夷臺灣客家移民社會。三、探討夏威夷臺灣客家移民客家精神的展現以及客家文化的發展。四、從移民理論的印證與討論中,建構夏威夷臺灣客家移民的社群特性。

中山縣的網路口碑排行榜

-

#1.彰化縣北斗鎮中山路2段 - 3+2郵遞區號查詢

查詢彰化縣北斗鎮中山路2段郵遞區號(五碼,3+2碼), 彰化縣北斗鎮中山路2段. 於 zip5.5432.tw -

#2.中山縣- 解釋、用法、例句- 國語辭典

縣名。位於廣東省珠江三角洲南部。民國初年屬廣東省粵海道,原名香山縣,後因係國父孫中山的故里,故於十四年(西元1925)改稱今名,以為紀念。 於 dictionary.chienwen.net -

#3.彰化縣彰化市中山國小才華揚藝社團成果發表會 - YouTube

彰化縣彰化市 中山 國小才華揚藝社團成果發表會時間:108年5月3日(五)晚上6:30. 於 www.youtube.com -

#4.宜蘭縣立中山國民小學– Just another 宜蘭部落格教育平台網站 ...

開學防疫工作:落實入校師生體溫量測溫(額溫<37.5°C;耳溫<38°C)及監測健康狀況,宣導個人應保持良好衛生習慣,勤洗手、遵守咳嗽禮節,若身體不適請在家休息。進入校園應配合 ... 於 www.jses.ilc.edu.tw -

#5.走一趟國父故居--廣東省中山縣翠亨村@ 翹家好旅人 - 隨意窩

從小在課本裡唸到的廣東省中山縣翠亨村--國父故居'一直到2008年4月份才有機會真正的到此一遊。 長年居住在香港的乾姐姐在廣東中山買了棟毫宅,這是她們夫人準備退休的 ... 於 blog.xuite.net -

#6.燒肉中山台中大墩| 立即訂位!inline 線上訂位預約

配合政府公佈「全國防疫因應措施」. 入場時實聯制登記、量測體溫、手部酒精消毒,離開座位需配戴口罩。 夥伴每日測量體溫兩次、工作全程佩戴口罩,每小時洗手清潔。 於 inline.app -

#7.連江縣立中山國民中學

活動剪影. 中山國中下方邊坡復建工程預估今年8月底完工; ICRT Lunch Box學習單抽獎得獎名單國中20名、國小30名; 病毒入侵校園全縣3校全校停課3班各別停課 ... 於 www.jshjh.matsu.edu.tw -

#8.中山縣 - 中文维基百科

中国广东历史行政区. 语言 · 监视 · 编辑. 中山縣是中国历史上的一个县,中山市的前身,存在于1925年至1983年,主要范围包括今广东省中山市、珠海市。 於 wiki.hk.wjbk.site -

#9.印象中山| 伟人故里湾区中山 | 广东省情网

据宋朝《太平寰宇记》记载:东莞县香山在“县南隔海三百里,地多神仙花卉,故曰:香山”。中山市位于珠江三角洲中南部、珠江口西岸,北连广州和佛山,西接 ... 於 dfz.gd.gov.cn -

#10.香山县_百度百科

香山县为广东古县,主要地域包括现广东省中山市、珠海市、澳门特别行政区及广州市、佛山市部分地区。香山县自古人才辈出,特别是我国伟大的革命先行者孙中山,就是香山 ... 於 baike.baidu.com -

#11.中山國中(縣民大道) Zhongshan Junior High School - 963

巴士963的線路圖及途經站點(更新). 巴士963(中山國中(縣民大道) Zhongshan Junior High School)於八仙樂園Amusement Park開出,途經58個站點,到達中山國中(縣民 ... 於 moovitapp.com -

#12.即時災情- 公布欄 - 彰化縣消防局

彰化縣消防局公布欄即時災情. ... 序號1 受理時間2022/06/10 23:33:26 案類緊急救護 案別創傷 發生地點彰化縣大村鄉中山路 派遣分隊大村分隊 執行狀況到達現場 ... 於 www.chfd.gov.tw -

#13.中山市屬於哪個省? - 雅瑪知識

廣東省中山市,古稱香山縣,人傑地靈,名人輩出,是一代偉人孫中山先生的故鄉。位於珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海處,北接廣州市番禺區和佛山市 ... 於 www.yamab2b.com -

#14.服務據點 - 渣打銀行

台北市中山區明水路676號map地圖; TEL : 02-66107500FAX : 02-85021610; 台北市中山區明水路676號. 【註】 台中分行為iWealth數位旗艦分行,透過數位化方式提供一般 ... 於 service.standardchartered.com.tw -

#15.斗六市立圖書館中山分館

斗六市立圖書館中山分館位址於日治時期原為街役場(西元1926年),於民國35 ... 老街、雲中街生活聚落旁圖書館地址:雲林縣斗六市中山路84號圖片來源:斗六街散步地圖 於 lib.ylccb.gov.tw -

#16.中山縣- 联盟百科,语义网络

中山縣 是中国历史上的一个县,中山市的前身,存在于1925年至1983年,主要范围包括今广东省中山市、珠海市。. 32 关系。 於 zh.unionpedia.org -

#17.台北中山特許加盟店 - 台灣房屋

請選擇縣市. 台北市. 新北市. ~ ; 請選擇區域. 不限區域. ~ ; 總價預算. 不限. 700萬以下. 700萬-1400萬. 2000萬-2500萬. 2500萬-4000萬. 4000萬以上. 萬~ ; 坪數. 不限. 20坪 ... 於 store.twhg.com.tw -

#18.中山悠閣民宿雞場土雞城-台灣官方網站

中山 悠閣民宿雞場土雞城-在「中山悠閣」可吃到正宗的養生正( 放山) 土雞( 餵食麥片、玉米) 、土雞蛋…豪邁的大圓桌,搭配上民宿主人專業的料理手藝,三五好久相聚一起, ... 於 youge.ilanbnb.tw -

#19.中山(消歧義) - 來自維基導遊的旅行指南

日本編輯 · 中山町(山形縣) - 山形縣下轄的町 · 中山町(愛媛縣) - 愛媛縣下轄的町 · 中山町(鳥取縣) - 鳥取縣下轄的町 · 中山寺- 位於兵庫縣寶塚市的一座寺廟 ... 於 zh.wikivoyage.org -

#20.中山168青年創業基地

中山 168匯集5位不同領域的藝術文創品牌及在地青年, 以「時間」為創作主題,設計多種周邊商品展售,邀請來到的旅人們都可以帶走一個屬於自己的時間 於 miaoli-youths.com -

#21.澎湖縣中山國小- CSPS

XOOPS is a dynamic Object Oriented based open source portal script written in PHP. 於 www.csps.phc.edu.tw -

#22.營業據點查詢 - 嘉里大榮

中山 站, 台北市中山區民族東路528號, 02-25031248, 地圖 ... 註一:集貨站提供客戶自送寄貨服務,如有到府取貨的集貨需求,敬請聯絡各縣市所屬營業所,我們將有專人為 ... 於 www.kerrytj.com -

#23.宜蘭縣中山休閒農業區 - Instagram

71 Posts - See Instagram photos and videos taken at '宜蘭縣中山休閒農業區' 於 www.instagram.com -

#24.地方稅務機關 - 財政部稅務入口網

新北市政府稅捐稽徵處, 新北市板橋區中山路一段143號. 宜蘭縣政府財政稅務局, 宜蘭市中山路二段165號. 桃園市政府地方稅務局, 桃園市桃園區成功路二段179號. 於 www.etax.nat.gov.tw -

#25.中山里- 各里里長- 宜蘭市公所全球資訊網

服務處地址, 宜蘭縣宜蘭市中山里5鄰文昌路58號. 服務處電話, 03-9312208. 連絡手機, 0963-099499. 里長電子信箱. 里網站. 里長主要政見. 一、積極辦理本里常青食堂。 於 www.ilancity.gov.tw -

#26.中山_百度百科

中山 ,古稱香山,是孫中山先生的故鄉。 ... 廣東省轄地級市,位於珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海處,北接廣州市南沙區和佛山市順德區,西鄰江門市區、新會區和珠海市 ... 於 baike.baidu.hk -

#27.中山市 - 求真百科

1930年6月,縣政府移治唐家環(又名唐家灣,現為珠海市唐家灣鎮)的中山港(Chungshankong),直至1934年10月遷返石岐(Shekki)。1937年12月國民政府授權,仍復隸於廣東省 ... 於 factpedia.org -

#28.門市查詢 - 全國電子

郵遞區號 門市編號 門市 住址 電話 營業時間 260 08030 Digital City; 宜蘭店 宜蘭市中山路二段31號一、二樓 03‑9311866 上午11... 260 08004 宜蘭中山門市 宜蘭縣宜蘭市中山路三段122號 03‑9351499 上午11... 260 08015 宜蘭復興門市 宜蘭縣宜蘭市復興路18號 03‑9357289 上午11... 於 web.elifemall.com.tw -

#29.花蓮中山獅子會

國際獅子會300F區2021-2022年度花蓮中山獅子會-上善若水樂在服務- ... 相關連結. 台灣獅子大學 · 2021~2022年度總監陳正勳獅友臉書 · 花蓮縣中山獅子會臉書 ... 於 www.300f.org.tw -

#30.國父紀念館「2020中山青年藝術獎全國巡迴展」 文化古城彰化 ...

國立國父紀念館與彰化縣文化局共同主辦「2020中山青年藝術獎巡迴展」於彰化縣立美術館1樓展出,今(5)日上午舉行開幕典禮,一共展出精選得獎作品,包含 ... 於 www.moc.gov.tw -

#31.85度c (桃園中山(縣府)店),03-336-2769 - 找優惠

85度c (桃園中山(縣府)店),電話:03-336-2769,地址:桃園市桃園區中山路404號. 於 www.findcoupon.tw -

#32.代用券-1933年(民國廿二年)廣東中山縣歧關車路有限公司貮毫 ...

喺Hong Kong,Hong Kong 買代用券-1933年(民國廿二年)廣東中山縣歧關車路有限公司貮毫預購乘車券(往來澳門中山早期交通). 註: 這是早期往來中山及澳門的陸路主要交通 ... 於 www.carousell.com.hk -

#33.南投縣中山國民小學全球資訊網

南投縣中山國民小學全球資訊網 ... 2022-06-09 中山國小延長停課通知公告 ... 86822, 重要公告:本縣各公私立國中小及縣立高中有關教育部「111年推動中小學數位學習精進 ... 於 csps.ntct.edu.tw -

#34.中山市沙田族群的方音承傳及其民俗變遷 - 第 71 頁 - Google 圖書結果

民國元年(1912年)二月,香山縣直屬廣東省長公署管轄,仍沿清制,今鎮境(浮墟段)屬香山縣第九區。民國十四年(1925年),為紀念孫中山,香山縣改稱中山縣,分為九個區, ... 於 books.google.com.tw -

#35.苗栗縣中山國小全球資訊網-健康成長快樂學習多元發展卓越領先

苗栗縣中山國小全球資訊網-健康成長快樂學習多元發展卓越領先. 於 www.js.mlc.edu.tw -

#36.營業據點 - 永豐銀行

045 中崙分行 Chunglun (Bilingual Branch), 0.00 km. 台北市-中山區八德路二段306號3樓. 3F., No. 306, Sec. 2, Bade Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, ... 於 bank.sinopac.com -

#37.地靈人傑話中山|邱國光 - 灼見名家

說起中山(香山)政壇名人,不得不提中華民國第一任內閣總理唐紹儀。唐出生於香山縣(今珠海市)唐家灣鎮。幼年曾在香港中央書院就讀,1874年被選為第三 ... 於 www.master-insight.com -

#38.捷運中山站街區_心中山線形公園 - 臺北旅遊網

「心中山」範圍為捷運中山站至雙連站間,改造面積約1.96公頃,以民生西路為北端邊界,南京西路為南端邊界。設計範圍包含中山地下書街公共區域及店鋪、中山站至雙連站間 ... 於 www.travel.taipei -

#39.中山縣— Google 藝術與文化

中山縣 是中國歷史上的一個縣,中山市的前身,存在於1925年至1983年,主要範圍包括今廣東省中山市、珠海市。 於 artsandculture.google.com -

#40.聯絡資訊及位置- 屏東縣政府警察局潮州分局

中山 路派出所. 全天候. 屏東縣潮州鎮新生里新生路81號. 7882347. 四林派出所. 全天候. 屏東縣潮州鎮泗林里明倫路15號. 7882767. 竹田分駐所. 全天候. 屏東縣竹田鄉竹田 ... 於 www.ptpolice.gov.tw -

#41.歡迎光臨高雄市立中山國民中學

編號 類別 公告日期 公告單位 人氣 680 行政 2022/5/20 特教組 8 679 行政 2022/5/18 文書組 36 678 行政 2022/5/13 生教組 167 於 www.csjh.kh.edu.tw -

#42.廣東中山縣庫充鄉陳氏族譜 - Google Books

廣東中山縣庫充鄉陳氏族譜. Front Cover. 加拿大陳焯聯慈善基金會, 1980. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when ... 於 books.google.com -

#43.新竹縣中山國小少棒隊 - 台灣棒球維基館

2009年中山國小在九十七學年度國小棒球聯賽(硬式組)一路過關斬將,最終拿下第八名,成為新竹縣第一支打進國小棒球聯賽(軟式組、硬式組)的球隊,2011年更一舉在九十九學 ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#44.擬定竹東都市計畫〈中山段99-3地號等45筆土地〉細部計畫案

發佈時間:98-07-14; 最後更新日期:111-05-06; 發佈單位:產業發展處; 分類:縣都委會審議中; 地區:竹東鎮; 辦理機關:竹東鎮公所; 辦理依據:都市計畫法第24條 ... 於 urbanplan.hsinchu.gov.tw -

#45.中山特产你知道多少?大湾网告诉你这6种 - 知乎专栏

前身为1152年设立的广州府香山县,1925年,为纪念孙中山而改名为中山县。1988年1月升格为地级市。中山特色美食中山美食在全国乃至海外都有名,"吃在 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#46.515彰化縣大村鄉中山路二段357號- Google 我的地圖 - Google ...

開啟全螢幕模式以查看更多. 515彰化縣大村鄉中山路二段357號. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 瀏覽次數:13,201 次. 於 maps.google.com -

#47.220台北縣板橋市中山路一段22號- Google My Maps

Untitled layer. 220台北縣板橋市中山路一段22號. 220台北縣板橋市縣民大道二段. 234台北縣永和市中山路一段82號. Made with Google My Maps. No results. 於 www.google.com -

#48.宜蘭縣中山休閒農業區發展協會

宜蘭縣中山休閒農業區發展協會. 到中山休閒農業區玩茶、喫茶趣|中山休閒農業區成立於2001年,是全台灣第一個休閒農業示範園區,區內有三十餘家休閒觀光相關業者,以柚 ... 於 www.taiwanfarm.org.tw -

#49.(財寶庫) 7688 民國22年中山縣岐關路有限公司預購乘車券貳毫 ...

出價前請先看關於我>下標視同意本賣場交易規則(財寶庫) 7688 民國22年中山縣岐關路有限公司預購乘車券貳毫【PCGS鑑定67PPQ】一般來說紙鈔錢幣評鑑65分以上都可算是完美 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#50.澎湖縣中山國小

本網站由中山國小教學團隊維護,以創用CC 姓名標示-非商業性-相同方式分享3.0 台灣授權條款釋出。此作品衍生自sites.google.com。 地址:88056 澎湖縣馬公市案山里25-6號 ... 於 sites.google.com -

#51.中山休閒農業區- 北部-宜蘭縣-冬山鄉

【中山休閒農業區】位於冬山河上游,為冬山河發源地之一,面積約806公頃,以種植茶樹及文旦為主,多數為保護林地,是宜蘭縣內良好的生態旅遊場所。 於 ezgo.coa.gov.tw -

#52.唐绍仪主政“中山模范县”细节首曝光:港口免税,铁路环球至巴黎

“中山模范县”曾是民国时香山文化繁荣的一段缩影,其为纪念孙中山所设,规划定位不亚于现今的直辖市,中华民国首任内阁总理唐绍仪主政。 於 www.sohu.com -

#53.新竹縣竹東鎮中山國民小學Chung Shan elementary school

新竹縣持續遠距教學至6/10. 2022-06-01. 30. 教務處. 3. 新竹縣中山國小畢業考相關說明. 2022-05-27. 39. 教務處. 4. 111學年度教科書版本. 2022-05-27. 於 cses.hcc.edu.tw -

#54.85度C 桃園中山(縣府)店 - 資訊簡介

85度C 桃園中山(縣府)店. 早上07:00~凌晨02:00. 85度C. 地址:桃園市桃園區中山路404號. 電話:03-336-2769. 網址:http://www.85cafe.com/. 於 ezlife88.com -

#55.中山(中山縣) - 中文百科全書

中山 ,古稱“香山”,廣東省地級市,全國5個不設區的地級市之一,珠三角中心城市之一、粵港澳大灣區重要節點城市、廣東地區性中心城市之一、連續多年保持廣東省第5的經濟 ... 於 www.newton.com.tw -

#56.雲林縣西螺鎮中山國民小學

雲林縣25 ~ 29 ℃ ... 賀110學年度全國學生舞蹈比賽團體B甲組古典舞中山國小特優第一名 · 西螺鎮語文競賽 · 雲林縣第62屆公私立國民中小學科學展覽會榮獲佳績. 於 csps.ylc.edu.tw -

#57.世界中山同鄉總會| 中山縣是中國歷史上的一個縣,中山市的前身 ...

1940年3月5日,日軍藤井兵團動用1萬兵力入侵中山,3月15日全縣大部分地區淪陷。1942年4月,中國共產黨在五桂山成立了抗日游擊隊,這支隊伍和國軍剩餘的一些部隊,共同開展 ... 於 www.facebook.com -

#58.中山概况-中山市人民政府门户网站

中山市位于广东省中南部,珠江三角洲中部偏南的西江、北江下游出海处。 ... 月15日,广州中华民国陆海军大元帅府决定,将香山县更名为中山县,以纪念 ... 於 www.zs.gov.cn -

#59.宜蘭縣中山休閒農業區

中山 休閒農業區位於宜蘭縣冬山鄉為冬山河上流,鄰仁山植物園、親水公園、國立傳統藝術中心、太平山、南方澳、礁溪溫泉,車程均在一小時內。盛產茶葉、柚子,區內栽種兩 ... 於 www.jhongshan.org.tw -

#60.中山村, 宜蘭縣, 臺灣三日天氣預報 - AccuWeather

Get the forecast for today, tonight & tomorrow's weather for 中山村, 宜蘭縣, 臺灣. Hi/Low, RealFeel®, precip, radar, & everything you need to be ready for ... 於 www.accuweather.com -

#61.台灣第一家鹽酥雞大直 - Bnbern

【府城小吃】台南兩角銀進來涼冬瓜茶阿鐵炒鱔魚. 【士林夜市】河粉煎縣市地區: 台北市> 中山區. 某次終於前往購買,吃起來酥脆不油膩, ... 於 bnbern.ch -

#62.中山郭氏宗譜[16卷]

香山支派始祖: (宋) 郭致政,諱開廣. 散居地: 廣東省中山縣等地. 版心題: 中山郭致政祖譜牒. Genealogy of Guo family of ... 於 www.familysearch.org -

#63.路網圖、各站資訊及時刻表 - 台北捷運

地址:104216 臺北市中山區中山北路2段48巷7號24小時客服專線:02-218-12345 臺北市民當家熱線:1999 (外縣市02-27208889) 業務單位聯絡 最佳瀏覽解析度1024*768 於 www.metro.taipei -

#64.花蓮縣吉安鄉中山路

若要瀏覽,請按箭頭鍵。 日光步道. 花蓮縣吉安鄉中山路. BESbswy. 於 www.travelking.com.tw -

#65.空氣品質監測網: 首頁

縣市:. 基隆市, 臺北市, 新北市, 桃園市, 新竹市, 新竹縣, 苗栗縣, 臺中市, 南投縣 ... 三重(AQI=40), 菜寮(AQI=28), 汐止(AQI=33), 大同(AQI=39), 中山(AQI=30) ... 於 airtw.epa.gov.tw -

#66.國父明明叫孫文、號逸仙,為何世人總稱他「孫中山」?一段秘史

孫文出生於廣東省廣州府香山縣翠亨村,1925年國民政府為紀念孫中山逝世,便把其家鄉改名為中山縣,發展到今天的中山市。 要知道在清末時,革命黨人為了擺脫通緝或隱蔽 ... 於 www.storm.mg -

#67.中山(广东省地级市) - 搜狗百科

香山县翠亨村是孙中山的故乡。1925年3月12日,孙中山逝世。同年4月15日,广州中华民国陆海军大元帅府决定,将香山县更名 ... 於 baike.sogou.com -

#68.宜蘭市中山國小傳1生染疫今早10點全校篩檢估逾900人

縣府衛生局表示,不證實也未否認,由中央流行疫情指揮中心說明。 據了解,該名學生近期沒有到喜姆比舞蹈藝想空間,校方通知本周入校園者今早10點 ... 於 udn.com -

#69.(已關閉) 85度c桃園中山(縣府)店-早.晚班計時人員

打工兼職看這裡-索亞商行誠摯招募(已關閉) 85度c桃園中山(縣府)店-早.晚班計時人員,1. 於店內等餐飲場所中,進行顧客服務、內外場聯繫、點餐供餐等工作。2. 於 www.518.com.tw -

#70.[中山國中(縣民大道)]公車動態資訊 - 行動查詢系統

臺北市公車因應疫情短期調整班次,請詳大臺北公車首頁公車路線調整公告. 路線, 站牌, 去返程, 預估到站. 667 · 中山國中(縣民大道), 去程, 9分. 805 · 中山國中(縣民 ... 於 pda.5284.gov.taipei -

#71.广东省中山市——2020年十强镇排行榜 - 网易

前身为1152年设立的香山县;1925年,为纪念孙中山而改名为中山县,位于珠江三角洲中部偏南的西、北江下游出海处,北接广州市番禺区和佛山市顺德区,西 ... 於 www.163.com -

#72.廣東珠海市和中山市都是從中山縣的前身香山縣發展而來的嗎?

上一篇說過,一個廣東的鄉村路——孫中山的家鄉廣東香山縣(1925年改名為中山縣)翠田村,發展出了兩個市,中山市和珠海市。 於 twgreatdaily.com -

#73.走過中山,走過從前 - 台灣光華雜誌

他的家鄉,是廣東省中山縣翠亨村。 翠亨村是一個小小的村子,一面 ... 如今的中山,有人開酒店、有人開工廠、還有「外地人口」來討生活…… 車到中山,入耳盡是敲敲打打 ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#74.服務據點 - 新安東京海上產險

104505 台北市中山區南京東路三段130號8~13樓 · (02)8772-7777 · (02)2776-5733 ... 於 www.tmnewa.com.tw -

#75.宜蘭中山路郵局 - 中華郵政全球資訊網

局號 011100-0; 局名 宜蘭中山路郵局(宜蘭901支); 郵務局號 260000 ... 傳真 郵務: (03)936-5044 儲匯:(03)933-0047; 地址 宜蘭縣宜蘭市中山路3段130號 ... 於 www.post.gov.tw -

#76.中山縣 - 華人百科

中山縣 是中國歷史上的一個縣,中山市的前身,存在于1925年至1983年,主要範圍包括今廣東省中山市、珠海市。註:概述圖來源自中文名稱中山縣外文名稱ZhongShan City方言 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#77.門市據點| 傑昇通信~挑戰手機市場最低價~iPhone空機破盤供應

... 汐止區, 新店區, 中山區, 信義區, 桃園區, 龜山區, 大溪區, 平鎮區, 蘆竹區, 中壢區, 龍潭區, 楊梅區, 仁愛區, 竹北市, 東區, 湖口鄉, 大安區, 松山區, 中山區 ... 於 www.jyes.com.tw -

#78.20141126 廣東省中山市旅遊 - 小華的異世界

記得好幾年前去了一次廣東省中山市旅遊, 當時沒有高鐵, 所以去的時候要坐客運, 時間發費不少. 如今廣珠城軌的興建完成, 有了高鐵可以搭乘, ... 於 g20521.pixnet.net -

#79.彰化銀行-國內服務據點

分行代號 國內營業單位; Domestic Offices 電話 TEL; 傳真 FAX SWIFT ‑‑‑‑ 總行(台北); Head Office (Taipei) (02)25362951; () 1094 信託處; Trust Division (02)25362951; (02)25215447 2120 國際金融業務分行; Offshore Banking Branch (02)25362951; (02)25214873 CCBC... 於 www.bankchb.com -

#80.中山國小 - 桃園市政府教育局

沒有這個頁面的資訊。 於 www.chses.tyc.edu.tw -

#81.市縣府中山路一樓店面40坪 - 591 中古屋

近市政府 中山路 四維街 振聲高中 西門國小 桃園國中南門公園 南門市場 縱貫路 交流道 南來北往交通便利 一樓店面使用約40坪 後面有2個房間 住家辦公倉庫 適合文武百市. 於 sale.591.com.tw -

#82.臺北市- 縣市預報| 交通部中央氣象局

臺北市,縣市預報,縣市,預報,天氣,氣象,一周天氣預報,一周預報,7天預報,今明天氣預報,今明預報,36 ... 縣市預報- 臺北市 ... 選擇鄉鎮, 松山區, 信義區, 大安區, 中山區 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#83.國立中山大學線上出納系統

(教職員請輸入員工編號). (學生請輸入學號). 密碼: (教職員請輸入單一登入SSO密碼). (學生請輸入教務處預設密碼). 忘記密碼. (注意:重新設定新密碼動作也將會修改sso ... 於 payroll.nsysu.edu.tw -

#84.移民署中文網-服務站

地址:彰化市中山路三段2號1樓 彰化縣服務站連結地址 · 電話:04-727-0001(總機) · 傳真:04-727-0702 ... 於 www.immigration.gov.tw -

#85.彰化縣府中山加盟店-程信地產開發有限公司 - 有巢氏房屋

地址:彰化縣彰化市中山路2段459號1樓看地圖 電話:04-7276658 店簡介 經紀業特許字號:府地價字第1090025216號 ... 鳥語花香海頓別墅. 彰化縣花壇鄉登記 坪總價 萬 ... 於 www.u-trust.com.tw -

#86.格上租車‧閣下至上

格上租車即享超多優惠,全台46個服務據點平假日優惠實施中,精彩你的每一次旅行,讓移動更聰明! 於 www.car-plus.com.tw -

#87.85度C咖啡蛋糕烘焙專賣店(桃園中山(縣府)店) - FonFood瘋美食

85度C咖啡蛋糕烘焙專賣店(桃園中山(縣府)店) (32篇食記) 位於桃園市桃園區地址:桃園市桃園區中山路4... 電話:03-3...【85度C聯名三麗鷗造型蛋糕Hello Kitty&My ... 於 www.fonfood.com -

#88.彰化縣彰化市中山國民小學- 跨越世紀,飛揚活力!

所有公告訊息 · 內部公告 · 最新宣導網站 · 站內搜尋 · 課程與計畫 · 嚴重特殊傳染性肺炎 · 教育相關諮詢專線 · 中山國小粉絲頁 ... 於 www.cses.chc.edu.tw -

#89.中山和珠海,分解前的香山縣 - 每日頭條

香山縣是中國歷史上的一個縣,是中山市和珠海市的前身,存在於1152年至1925年,主要範圍包括今廣東省中山市、珠海市與澳門等。香山縣歷史編輯香山一詞 ... 於 kknews.cc -

#90.串起台北的綠色廊道!「心中山線形公園」用山作為連接城中 ...

心中山線形公園由宋鎮邁(Angela)與來自西班牙的建築師Partner Manolo F. Ufer共同成立的「一口規劃設計顧問有限公司」 設計,從景觀的角度拉出不同的 ... 於 www.wowlavie.com -

#91.花蓮縣吉安鄉中山路三段- 實價登錄 - 樂屋網

花蓮縣吉安鄉中山路三段內政部實價登錄查詢,提供各建物類型實價走勢,幫助你掌握最新交易行情,資料一站取得就上樂屋網! 於 www.rakuya.com.tw -

#92.嘉義縣中埔鄉中山國小

中山 風雲榜 · 賀!曹琇倩教師參加素養導向教學與評量設計甄選,表現優異 · 賀!本校教師參加食農教育優良教案甄選,表現優異 · 賀!本校學生參加推動閱讀成果學生才藝競賽, ... 於 www.csps.cyc.edu.tw -

#93.中山路五段宜蘭縣宜蘭市房屋。買屋、購屋、買房子 - 永慶房屋

最新宜蘭縣宜蘭市房屋。最新更新時間:2022/6/3。宜蘭縣宜蘭市中山路五段房屋,全部13件,新進物件2件,最新降價1件。買屋、購屋、買房子、找房屋、實價登錄首選永慶房 ... 於 buy.yungching.com.tw -

#94.中山縣英文 - 英語翻譯

中山縣 英文翻譯: zhongshan…,點擊查查綫上辭典詳細解釋中山縣英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯中山縣,中山縣的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#95.廣東香山:中山 - 中文百科知識

中山 ,古稱香山,人傑地靈,名人輩出。1152年設立香山縣。1866年11月12日,中國偉大的民主革命先行者孫中山先生誕生在今中山市南朗鎮翠亨村。1925年,香山縣改名為中山 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#96.中山縣(民國)

中國歷史上的一個縣,中山市的前身,存在於1925年至1983年,主要範圍包括今廣東省中山市、珠海市。1925為紀念國父孫中山,決定將孫中山的故鄉香山縣易名為中山縣,地理 ... 於 authority.dila.edu.tw -

#97.新中山輪胎行|工作徵才簡介 - 1111人力銀行

職缺招募| 中山輪胎修理所坐落於新竹縣竹東鎮以及新竹縣新豐鄉,成立迄今三十餘年,品質優良口耳相傳,是為專業的汽車修理廠商,中山輪胎深深瞭解顧客滿意的重要性, ... 於 www.1111.com.tw