中山區公所捷運的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦殷寶寧寫的 淡水文化地景重構與博物館的誕生 可以從中找到所需的評價。

另外網站我要去這裡....台北市松江路152號10樓1014室 - 玩樂天下也說明:所以直接提供可以到的給你:如果你搭捷運的話請在忠孝新生站下車於3號出口出站。 ... 就參考看看有無你可以搭的公車:站位名稱長春松江路口所在行政區中山區所在道路 ...

國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 康旻杰所指導 陳彥宏的 計畫性都市系統下的綠地生產與綠色修補─大安森林公園與臺大校園周邊之綠生活網絡 (2016),提出中山區公所捷運關鍵因素是什麼,來自於綠色基盤設施、綠地生產、綠色修補、綠生活網絡。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所 李筱峰所指導 游志文的 地名演變與轉型正義 -以淡水河流域為例 (2016),提出因為有 淡水河流域、原住民、命名權、轉型正義的重點而找出了 中山區公所捷運的解答。

最後網站中山區(臺北市) - 维基百科,自由的百科全书則補充:地理位置[编辑] · 北界:基隆河圓山段、中山北路四段東側人行道邊緣、圓山飯店後山、劍潭山、劍南路文間山(鄰接士林區) · 西界:捷運淡水線用地東側(台北車站至圓山站北端 ...

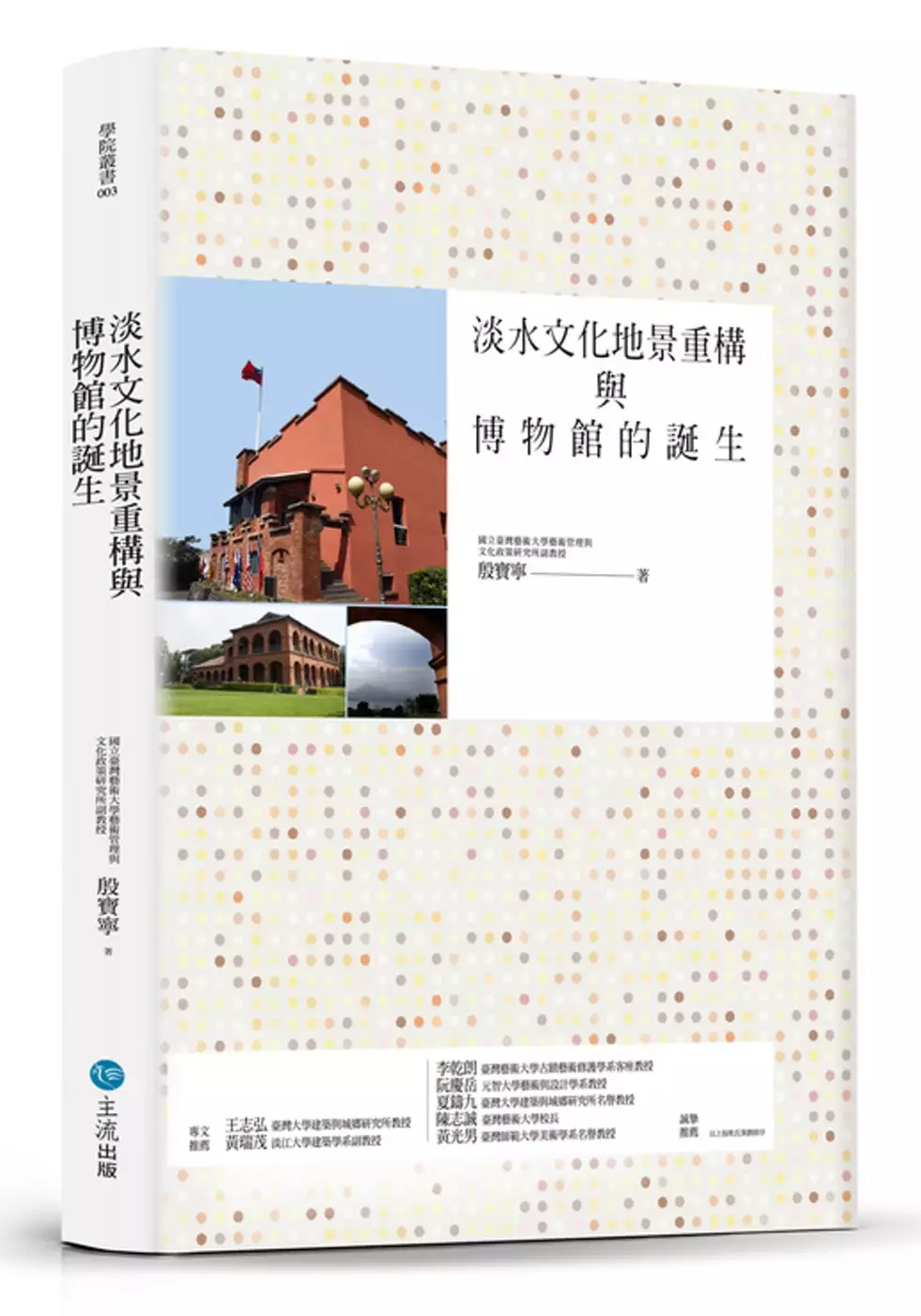

淡水文化地景重構與博物館的誕生

為了解決中山區公所捷運 的問題,作者殷寶寧 這樣論述:

「博物館如何誕生?」是知名文化政策學者Tony Bennett曾提出的大哉問,在殷寶寧教授筆下,則翻轉成為探問臺灣獨特歷史與政治情境的本地疑旨,開展出值得關注的後殖民視野和社區焦點。 當前臺灣的文化治理研究,空間上聚焦於臺北、臺中、臺南、高雄等主要城市,時間上則專注於日治時期與戰後階段。相對於這個主導趨向,殷教授選擇淡水小鎮,以後殖民視線凝望馬偕牛津學堂與紅毛城代表的西方傳教暨商貿脈絡下的現代性權力構造。 本書的寫作環繞著以「淡水」為核心,與其說是刻意地挑選出這個「地方」作為研究的對象,不如說是淡水蘊含的豐富文化地景與歷史場所精神,訴說著太多的故事,誘發人無

法忽視。特別是研究者多年來在淡水的持續觀察:從組織性設置的「博物館」,到經由文化治理機構所認可的「文化資產」,一直到「文化景觀」變遷三者之間有機的辯證關係,不斷誘發著對這些相關課題彼此動態變化所激盪出文化政策、地方治理、文化資產保存、文化地景變遷等課題,一場場從理論概念到實踐場域的辯證思考。 專文推薦 王志弘(臺灣大學建築與城鄉研究所教授) 黃瑞茂(淡江大學建築學系副教授) 誠摯推薦 李乾朗(臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 阮慶岳(元智大學藝術與設計學系教授) 夏鑄九(臺灣大學建築與城鄉研究所名譽教授) 陳志誠(臺灣藝術大學校長) 黃光男(臺灣師範大

學美術學系名譽教授) 以上按姓氏筆劃排序

中山區公所捷運進入發燒排行的影片

蒐集了廣大網友的意見,找了台北12間激推的素食早餐!🌭🥪🌮

漢堡、三明治、潛艇堡、熱壓吐司、麵線、飯糰、比薩、無蛋蛋餅....超級美味又豐富的選項,等你來品嘗😋

👇店家資訊👇

喜悅吧 Joy Bar(善導寺站步行4分鐘) 台北市中正區濟南路一段321號

素食紫米飯糰(北投捷運站步行1分鐘) 台北市北投區中正街91號號

禾豐蔬食煎餃早餐(石牌站步行2分鐘) 台北市北投區裕民四路5號

上頂皇家素食水煎包 (台北車站步行3分鐘) 台北市中正區懷寧街6之2號

蔬食屋 Vegan House(南京三民站步行4分鐘)台北市松山區八德路四段245巷32弄10號1樓

喜福緣素餅專賣店xifuyuanpastry(行天宮步行5分鐘)10491台北市中山區民權東路二段115號1樓號

透早日頭 蔬食早午餐(新莊站步行11分鐘) 新北市新莊區和興街7號

馬鈴鼠手作蔬食三明治(新店區公所站步行14分鐘) 231新北市新店區三民路79號

米勒蔬苑 蔬食早午餐(新店站步行9分鐘) 新北市新店區新店路5號

得來素蔬食連鎖餐飲(亞東醫院站 步行14分) 新北市土城區廣興街5號

美津素食漢堡(新莊站步行20多分鐘) 台北縣新莊市中和街63號

小芽蔬食早午餐(新莊步行20分鐘) 新北市新莊區中和街59巷24號

👇更多系列影片歡迎參考播放清單👇

素食全攻略系列:https://bit.ly/2IXADhV

IG熱門美食系列:https://bit.ly/2VOWl9D

素食大胃王系列:https://bit.ly/2EXLhBk

城市必吃素食:https://bit.ly/2Uq9d5G

----------------------------------------------------------------------------------------------

提倡一種新的生活態度,透過影片影像宣導動權、環保、飲食健康!

→夠維根FB:https://www.facebook.com/GoVeganTW

→夠維跟IG:https://www.instagram.com/govegantw/

Patreon贊助:https://www.patreon.com/govegantw

白龍頻道:https://www.youtube.com/c/Bailong

小樹頻道:https://www.youtube.com/c/GoVegan小樹

計畫性都市系統下的綠地生產與綠色修補─大安森林公園與臺大校園周邊之綠生活網絡

為了解決中山區公所捷運 的問題,作者陳彥宏 這樣論述:

本研究主要是探討臺北市公園綠地的歷史發展脈絡與過程,是如何從日治時期計畫性的都市公園與綠園道轉向鄰里公園的發展樣態,並且都市綠化又是如何延伸至地方社區的日常生活當中。在臺北市綠覆面積不足的情況下,市政府運用彈性空間改造策略以及將「過渡性綠地」作為鄰里社區環境綠美化的最適手段,而社區居民則以自發性的行動,將綠化效果延伸至生活路徑和街角巷道,來改善其生活品質。 在研究方法上,透過文本與次級資料分析,體現鄰里公園和過渡性綠地的生產及後續的政策推動成為鄰里社區生活網絡的重要特色。另以參與式觀察的方式,紀錄社區居民與在地綠色空間的互動型態,和執行綠色戰術時社區中暗藏的權力結構。本研究也以深度訪談

法,瞭解社區組織和政府單位配合的過程,和社區民眾如何參與社區空間的綠化。居民以私人盆栽的擴展作為鄰里空間綠化和領地主權的宣示,以及他們所採取的綠色修補術改造了社區巷弄與街道中的公共空間。 透過地理資訊系統的空間圖資繪製與各時期地圖的套疊分析,本研究認為由下而上的綠色修補過程可以藉由政府以由上而下的過渡性綠地政策的推動來激發,且作為是都市公園因結構性不足下的一種補償方式。計畫性綠地系統和綠色修補與所交織的綠生活網絡,則產生出有別於地景都市主義和新都市主義的論述與實踐。

地名演變與轉型正義 -以淡水河流域為例

為了解決中山區公所捷運 的問題,作者游志文 這樣論述:

摘要本篇論文以「淡水河流域」這個空間,來說明「淡水河流域」相關地名從西、荷時期演變至戰後的軌跡。淡水河流域這個空間與在地原住民、移墾住民、殖民政權對淡水河流域的命名方式、清朝和日本對此地的象徵意涵,反映出每個時代、每個族群對於當地的價值與其形成的淡水河流域文化。透過對淡水河流域地名研究,瞭解在地住民的人文特色及發生在淡水河流域中人與土地的歷史互動關係。從原住民描述這塊土地,由地名所呈現的原住民族歷史;其次探討地名與外來文化的關係,如何在外來文化的影響下形成地名;以及最後應如何透過轉型正義與住民自決的方式回復傳統地名,並建議以下做法:一、 鼓勵在地學者、部落青年進行深入田野調查,發掘歷史記憶

,建構台灣歷史文化體系彰顯營造有特色的台灣文化性格。二、 「保存不義遺址」,在特定建物或遺址坐落處,增加歷史演變過程說明,保留不同時代對於歷史詮釋,以多元史觀代替單一史觀。三、 落實《原基法》,達成轉型正義的第一步;對於原住民族土地威權名稱,則有正名必要,尊重住民命名主權與文化權。四、 對以往加害者在政治、法律、道德這三種不同面向的咎責,思考威權塑像在民主價值的衝突,進行文化反省,回到轉型正義的核心目的。

想知道中山區公所捷運更多一定要看下面主題

中山區公所捷運的網路口碑排行榜

-

#1.臺北市中山區松江路367號1樓(電梯門口中間天花板)

發布機關:臺北市政府資訊局. 熱點:中山區行政中心. 地區:區行政中心. 地址:臺北市中山區松江路367號1樓(電梯門口中間天花板) ... 捷運車站出入口. 於 cloud.taipei -

#2.站牌/ 中山區公所 - 雲端公車

查詢中山區公所附近的公車路線: 542, 542預等... 公車路線. ... 中山區公所. 附近. 錯誤. 542. 北市. 捷運圓山站-捷運中山國中站 · 542預. 北市. 捷運圓山站-捷運 ... 於 yunbus.tw -

#3.我要去這裡....台北市松江路152號10樓1014室 - 玩樂天下

所以直接提供可以到的給你:如果你搭捷運的話請在忠孝新生站下車於3號出口出站。 ... 就參考看看有無你可以搭的公車:站位名稱長春松江路口所在行政區中山區所在道路 ... 於 xmasp10336.pixnet.net -

#4.中山區(臺北市) - 维基百科,自由的百科全书

地理位置[编辑] · 北界:基隆河圓山段、中山北路四段東側人行道邊緣、圓山飯店後山、劍潭山、劍南路文間山(鄰接士林區) · 西界:捷運淡水線用地東側(台北車站至圓山站北端 ... 於 zh.wikipedia.org -

#5.中山區公所「縱橫中山 橫貫古風縱新跡走讀系列活動」7月27 ...

本市中山區公所「縱橫中山─橫貫古風縱新跡走讀系列活動」,自7月27日起,於公民會館走讀趣網站開放線上報名(https://iwnet.civil.taipei/citizen),詳情請上臺北市 ... 於 www.travel.taipei -

#6.Google 地圖

捷運. 火車. 附近地點. 餐廳. 加油站. 自動提款機. 購物. 地圖詳細資訊. 衛星. 大眾運輸路線. 路況. 野火. 繁體中文 提供意見. 在應用程式中繼續操作. 於 www.google.com.tw -

#7.誠和台北市-中山區- 證件快照*水啦!*

捷運 松江南京站, 國泰松江大樓, 欣欣百貨, 中山國小捷運站, 晴光市場, 捷運民權西路站, 鑽石大樓(門口左側), 中山運動中心, 中山行政中心 , 中崙大潤發, 松江市場, ... 於 www.seiwainc.com -

#8.捷運府中站增千坪廣場4月封路大改造 - 好房網News

另外,府中路現行單行道設計,將變成東行三線道、西行一線道設計,未來民眾從捷運出口可直通區公所等地不需跨越馬路,也可透過府中遊龍路橋通往中山路 ... 於 news.housefun.com.tw -

#9.台北中山區推薦好吃的美食、小吃、餐廳-懶人包

台北中山區推薦好吃的美食、小吃、餐廳-懶人包美食小吃【台北美食】嗨蝦蝦吃到飽火鍋店- ... 【台北美食】正原担魷魚羹蚵仔煎-捷運中山站附近便宜的美食小吃店. 於 nixojov.pixnet.net -

#10.台北中山區公所附近住宿飯店推薦便宜優惠 - Trip.com

野趣旅舍位於三個捷運站的中心點……..附近有寧夏觀光夜市、中山商圈、迪化街商圈、延平河濱公園…不論商務或者來台灣旅遊的旅客,都可以享受到地點的便利性。 於 tc.trip.com -

#11.桃園客運

【市區公車各線現行疫情班表】 · 2. 【國道公路各線現行疫情班表】 · 3. 【站位調整】鐵橋腳(往中正一路側) · 4. 【捷運綠線施工】部分路線改道 於 www.tybus.com.tw -

#12.台北市中山區松江路115號 - 臺灣銀行

您找的地點是:松江分行(目前 定位在:台北市中山區松江路115號)聯絡電話:0225069421 ... 捷運, 台北捷運站, 高雄捷運站. 銀行, 台灣銀行, 土地銀行, 合作金庫 ... 於 bot.map.com.tw -

#13.交通資訊 - 新北市淡水戶政事務所

搭乘捷運至淡水捷運站,轉搭公車至淡水區公所(新市國小)站,即可到達本行政大樓。 ... 一路三段左轉,至中山北路二段右轉,再行駛500公尺左右,即可抵達本行政大樓。 於 www.tamsui.ris.ca.ntpc.gov.tw -

#14.北市豪宅交易量中山區奪冠- 工商時報

過去幾年中山區為高總價住宅交易量最多的行政區,除了大直重劃區高總價 ... 的新店區,高總價住宅大多分布在七張、小碧潭、新店區公所等捷運站周邊。 於 ctee.com.tw -

#15.臺北市中山區108年登山淨山健行活動期待您的支持及參與

臺北市中山區公所訂於108年3月9日(星期六)上午7時至10時30分在圓山風景區舉辦「臺北市中山區108年登山淨山健行活動」,集合點為國防部福山營區(北安路59號), ... 於 blog.xuite.net -

#16.在地好厝邊 - 財政部臺北國稅局

臺北市中山區機關友善聯結:. 類別, 機關/ 單位. 區公所. ○ 臺北市中山區公所. 稅捐處. ○ 臺北市稅捐稽徵處-中山分處. 地政. ○ 臺北市中山地政事務所. 戶政. 於 www.ntbt.gov.tw -

#17.和運租車

總公司地址:台北市中山區松江路121號15樓 電話:02-25017044 傳真:02-25017044e-mail:[email protected]. SGS標章. 和運租車的短期租車服務、專車接送服務 ... 於 www.easyrent.com.tw -

#18.北市30年以上老屋超過7成打炒房政策後建商開始轉向都更危老 ...

對比北市地政局資料,台北市去年的不動產買賣交易,以中山區4,292棟居交易 ... 成為該區域指標個案,以中山區為例,就屬北市發展較早的區域,且捷運與 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#19.門市查詢|星巴克| Starbucks Taiwan

南京復興門市. 台北市中山區南京東路三段224號1F ... 士捷門市. 台北市士林區中正路239號 ... 板雙門市. 新北市板橋區雙十路二段193號(江子翠捷運站4號出口斜對面) ... 於 www.starbucks.com.tw -

#20.捷運府中站增千坪廣場4月封路大改造 - 聯合報

另外,府中路現行單行道設計,將變成東行三線道、西行一線道設計,未來民眾從捷運出口可直通區公所等地不需跨越馬路,也可透過府中遊龍路橋通往中山路 ... 於 udn.com -

#21.40、中山區公所工作報告

欣逢貴會第9 屆第6 次定期大會開議之際,訓明謹代表中山區各界,預祝大會. 圓滿成功! ... 大直第二區民活動中心,目前刻由捷運局興建施工中,預計95 年6 月可完工。 於 tcckm.tcc.gov.tw -

#22.臺北市中山區戶政事務所 - 訂房優惠報報

捷運 路線:中和新蘆線-行天宮站: 由出口3出站後往行天宮方向步行約15分鐘。 · 公車路線:大臺北公車,請以「行天宮」、「松江新村」、「中山區公所」、「 ... 於 twagoda.com -

#23.臺北市中山區公所標案檢索

興成營造有限公司 謙記派報服務社 東昇景觀工程有限公司 耕積營造工程股份有限公司 群航室內裝修設計工程有限公司 翔龍書報社 子華企業社 創宇土木包工業有限公司 鉑鑫 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#24.臺北市中山區公所

地址 台北市中山區松江路367號 類別 公所 地區 台北市 中山區 座標 121.5334919 , 25.0644022; 121°32'0.57" , 25°3'51.85" 網址 前往 照片 開啟google街景. 於 town-office.qmap.tw -

#25.台北市敬老卡-點數、申請、免費使用一次說明! - 銀髮一起玩

大臺北市區公車(每段次搭乘扣8點) 2.臺北捷運(每次搭乘單程票價4折後,依里程遠近扣8~26點) ... 申請方式: 台北市各區公所臨櫃或郵寄辦理。 於 egoldenyears.com -

#26.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去中山區的台北市中山區行政中心 ...

在中山區, 怎樣搭公共交通去台北市中山區行政中心Zhongshan District ... 542路, 捷運中山國中站Mrt Zhongshan Junior High School, 路線預覽. 於 moovitapp.com -

#27.區公所交通

臺北市中山區公所位於臺北市松江路367號. 公車路線: ... 捷運:中和新蘆線-捷運行天宮站3號出口,出站後右轉,直行松江路約500公尺至本所。 汽車停車資訊: 於 zsdo.gov.taipei -

#28.擬訂臺北市中山區德惠段二小段813-1地號等6筆土地都市更新 ...

擬訂臺北市中山區德惠段二小段813-1地號等6筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案聽證. 臺北市政府、臺北市都市更新處、臺北市中山區公所、臺北市中山區新福里辦公處. 於 www.metro.taipei -

#29.中山區公所

行天宮, 中山區公所, 捷運系統, 婚紗商店街. 中山區公所就在行天宮後面,位於松江路、農安街口. 地址:台北市中山區松江路367號. 電話:(02)2503-1369. 於 web.wcps.tp.edu.tw -

#30.從捷運新店區公所站(中華)前往中山之路線 - NAVITIME Transit

從捷運新店區公所站(中華)前往中山的交通方式(行經途徑/ 轉乘指南)。可供確認所需時間、轉乘次數、乘車路線、停車站列表等路線資訊。 於 transit.navitime.com -

#31.臺北市辦事處-服務資訊 - 勞動部勞工保險局

02-23216884 (代表號); 臺北市中正區羅斯福路1段4號; 櫃台服務 星期一至星期五08:30 ... 南門市場-2021(板橋-瑞芳); 捷運中正紀念堂(勞保局)-中山 ... 於 www.bli.gov.tw -

#32.中華民國九十一年監察院糾正案彙編(三) - 第 5 頁 - Google 圖書結果

交通部台濁區國道新建工程局三九交通部郵政總局儲金匯業局二一二四、三八、三九、 ... 市政府警察局中山分局五五台北市政府警察局中正第二分局七八台北市政府捷運工程 ... 於 books.google.com.tw -

#33.台灣好行旅遊服務網-票價與時刻表

班次, 備註, 捷運淡水站, 中山濱海路口(輕軌淡水行政中心), 大崛(淺水灣) ... 筠園(金寶山園區), 朱銘美術館, 金山舊機場遺址(聖德宮/李芑豐古宅), 金山區公所(老街) ... 於 www.taiwantrip.com.tw -

#34.542路線資訊,經捷運圓山站、花博公園、臺北漁市

首都客運. 542. 路線資訊. 沿途行經重點. 捷運圓山站-花博公園-稻江護校(返程設站)-中山區公所-臺北漁市→下埤里→捷運中山國. 中站→五常國小. 相關營運資訊. 於 www.transtaipei.idv.tw -

#35.盛京時報 - 第 75 卷 - 第 491 頁 - Google 圖書結果

四)中山國書斜升级不和、改照稱中東路航,考忽新小範市政府案、行八七二二、通令 ... 低滅到日軍人(細)滿之貨物减退、結果以蘇里鐵令確關以公所、北原文云、務視察完竣, ... 於 books.google.com.tw -

#36.【台北住宿】中山區。大倉久和大飯店捷運中山站好停車住宿還 ...

大倉久和大飯店,捷運中山站附近知名的五星飯店,不但交通方便,連停車場都又大又好停。之前只有來歐風館用餐過,這次終於有機會入住。 於 followmi.tw -

#37.臺北市中山區公所- 台北 - Facebook

活動地點:花博爭艷館(臺北市中山區玉門街1號.近圓山捷運站1號出口) 活動傳送門: bit.ly/3gE29gJ ☆提醒您: ➤本活動採實名制,請務必攜帶身份 ... 於 www.facebook.com -

#38.【全家便利商店】台北市中山區分店門市/服務據點 - 找優惠

【全家便利商店】台北市中山區分店門市/服務據點. 於 www.findcoupon.tw -

#39.中山區公所行政中心停車場 - 台灣旅遊網

網址:http://www.tpis.nat.gov.tw/Internet/showinformation_s.asp?id=E56. 相關交通推薦. 捷運松江南京 · 捷運復興崗 · 至善公園平面停車場 · 太平國民小學停車場 ... 於 www.travel-book.com.tw -

#40.中山區公所社會課電話的原因和症狀, 台灣e院的回答

中山區公所 社會課電話在臺北大眾捷運股份有限公司的相關結果. 韻律舞蹈課程... 地址:104216 臺北市中山區中山北路2段48巷7號24小時客服專線:02-218-12345 臺北市民 ... 於 hospital.mediatagtw.com -

#41.臺北市中山區公所 | 蘋果健康咬一口

松江路367號- 臺北市中山區公所位於臺北市松江路367號. ... 地址:10402臺北市中山區松江路367號(交通資訊) (本所FaceBook) ,捷運民權西路站1號出口,往中山北路方向 ... 於 1applehealth.com -

#42.中山區戶政事務所交通 - 台灣工商黃頁

臺北市中山區公所位於臺北市松江路367號. ... 本所鄰近之公車站牌、捷運路線、停車場收費說明及YouBike微笑單車租賃站點... 本市中山區行政中心大樓地下停車場洽公停車 ... 於 twnypage.com -

#43.活動行事曆 - 台北捐血中心- 台灣血液基金會

新北市新店區北新路一段88巷口捷運新店區公所2號出口 ... 台北市中山區民權西路70號民權西路1號出口 ... 宜蘭縣羅東鎮中興路3號宜蘭縣羅東鎮公所前(配合萬連號). 於 www.tp.blood.org.tw -

#44.台灣租屋網

關鍵字: (非必填). 台北市松山區; 敦化南路一段X號1樓; 月租422,600元 ... $15,000元 台北市-中山區復興北路48號10樓之1 ... 捷運府中站介壽公園旁舒適雅房. 於 www.twhouses.com.tw -

#45.[分租套房]中山區公所對面電梯套房- 591租屋網 - 591房屋交易網

591為您提供:台北市中山區分租套房,屋主直租、優選好屋、近捷運、隨時可遷入、可開伙、拎包入住、有陽台、有電梯、新上架,中山區公所對面電梯套房. 於 m.591.com.tw -

#46.財團法人連德工商發展基金會-- 位置與交通

地址:10449 臺北市中山區中山北路2段112號13樓之A. 聯絡電話:(02)2523-2422. u交通資訊. 開車:可停在成淵高中之收費停車場,但易客滿,建議可多利用公車及捷運。 於 www.lianteh.org.tw -

#47.交通位置 - 經濟部貿易調查委員會

捷運 中和新蘆線-行天宮站, 3號出口-行天宮,松江路與錦州街口東南隅(出捷運站有手扶梯) 4號出口-康華飯店,松江路與錦州街口西北隅(出、入捷運站均有手扶梯) ... 於 www.moeaitc.gov.tw -

#48.[生活] 捷運府中站增千坪廣場4月封路大改造 - PTT評價

另外,府中路現行單行道設計,將變成東行三線道、西行一線道設計,未來民眾從捷運出口可直通區公所等地不需跨越馬路,也可透過府中遊龍路橋通往中山路 ... 於 ptt.reviews -

#49.中山區公所與文昌宮攜手宣傳人口政策 - PeoPo 公民新聞

圖:中山區區長李美麗(中)、文昌宮主委黃忠慶(右四)、中山區健康服務中心組長余麗琴(左四)。 (孟憲玉報導)捷運雙連站附近祀奉文昌帝君、最著名的台北市 ... 於 www.peopo.org -

#50.臺北市中山區公所 :: 台北市公立國小學區網

台北市公立國小學區網,捷運民權西路站1號出口,往中山北路方向步行約5分鐘,右轉步行約3分鐘至本館。 公車站-民權中山路口. 211、225. 公車站-台泥大樓. 218、220 ... 於 tpesd.iwiki.tw -

#51.避免淹水!台南加強汛期前排水疏濬已完成清淤500公里

... 工程部分,市府持續爭取中央補助,如南區利南街及歸仁區中山路的箱涵 ... 局及區公所協助處理,若發現道路坑洞或塌陷可通報(06)215-5555,市府 ... 於 www.setn.com -

#52.交通方法

地址:104台北市中山區中山北路一段33巷6號(二條通咖啡館斜對面) ... 從台北車站中山地下街RI出口往中山北路方向步行約5~7分鐘,從善導寺或中山捷運站步行約10~15 ... 於 www.studioss.com -

#53.乘車資訊及時刻查詢-- 捷運紅60接駁公車

乘車資訊及時刻查詢 -- 捷運紅線接駁公車. 【回上頁】【行駛路線圖】【時刻表】. 左營高鐵站-- 仁武-大社 -- 加昌站 ... 時刻表. A路線(左營高鐵站-仁武區公所) ... 於 www.stbus.com.tw -

#54.區公所交通

捷運 :中和新蘆線-捷運行天宮站3號出口,出站後右轉,直行松江路約500公尺至本所。 汽車停車資訊: (一)本所地下二樓停車場附設洽公汽車位11個、身心障礙汽車位2個、 ... 於 zsdo.gov.taipei -

#55.中山門診部 - 網路掛號

本院網頁時間顯示將因網路傳輸延遲等因素而稍有差異05:51:23. 中山門診部. 掛號、看診進度請選擇科別. 請選擇科別: 內科系. 一般內科 · 內分泌及新陳代謝科 · 消化內科. 於 webreg.tpech.gov.tw -

#56.交通資訊 - 桃園市政府八德區公所

2、桃園火車站到區公所 (1)桃園捷運綠線先導公車GR2桃園後站→八德區 (2)桃園 ... 汽車臨停區以中正路兩側、興豐路靠近萊爾富一側以及中山路靠近八德國小一側 豐德 ... 於 www.bade.tycg.gov.tw -

#57.臺北市大安區志 - 第 389 頁 - Google 圖書結果

8月臺北市捷運局長齊寶鉀在大安區舉辦拆除民房補償說明會;國民黨臺北市委會,17日 ... 爲交通用地案,21日起在市政府及中山區、大安區、景美區、木柵區等區隔公所公告。 於 books.google.com.tw -

#58.分行據點 - 花旗(台灣)銀行公開資訊專區

名稱 地址 電話 座落地點 自動... 營業部 台北市信義區松智路1號 (02)8729‑7100 新光三越A8館旁、誠品信義對面。 有 松江分行 台北市南京東路二段101號 (02)2563‑3456 有 信義分行 台北市信義路四段460號 (02)8725‑2988 信義路四段與基隆路的交叉口。 有 於 www.citibank.com.tw -

#59.北市公布案19950足跡搭北捷到中山站、中正紀念堂站 - ETtoday

衛生局19日公布疫調足跡,其中,案19950在14、15日兩天曾搭乘捷運綠線往返中山站、中正紀念堂站、新店區公所站等,人潮流動多的站點。 於 www.ettoday.net -

#60.聯絡資訊與交通指南 - 臺北市中山區戶政事務所

捷運 路線:中和新蘆線-行天宮站: 由出口3出站後往行天宮方向步行約15分鐘。 · 公車路線:大臺北公車,請以「行天宮」、「松江新村」、「中山區公所」、「民權松江路口」 ... 於 zshr.gov.taipei -

#61.台北市中山區台北之冠,社區房價/價格查詢 - 信義房屋

台北市中山區台北之冠房價/價格/實價登錄查詢,近期每坪成交價格105.1起,信義房屋提供台北市中山區周邊社區大樓房屋完整即時實價登錄、降價宅、房屋 ... 於 www.sinyi.com.tw -

#63.基隆快捷公車再+1 中山區通勤民眾更加便捷

中山 快捷線沿途行經基隆中山二路、中華路、文化路、復興路,利用中和路匝道上國道三號,行經臺北忠孝東路至台北車站,沿途停靠市府轉運站、捷運忠孝 ... 於 www.klcg.gov.tw -

#64.店面出售,松江一樓大空間店辦,中山區民權東路二段 - 樂屋網

位於台北市中山區民權東路二段中古屋,為店面、30.37坪、的商用,鄰近捷運行天宮站、 ... 榮星花園生活機能好有裝潢合適可延用屋主誠意出售近捷運好便利網路預約專人服務. 於 www.rakuya.com.tw -

#65.臺北市中山區公所(正義里辦公處),地方村里 - LIFEGO便民網

臺北市中山區公所(正義里辦公處)附近的地方村里 ; 臺北市公共運輸處, 台北市中山區建國南北路高架橋孔下(忠孝東路,八德路之間) ; 台北市政府捷運工程局(中區工程處), 台北市 ... 於 ez.lifego.tw -

#66.臺北市中山區公所 | 健康跟著走

臺北市中山區松江路367號1樓- 捷運民權西路站1號出口,往中山北路方向步行約5分鐘,右轉步行約3分鐘至本館。公車站-民權中山路口.211、225.公車站-台泥大... 於 info.todohealth.com -

#67.【飲料推薦】滿上仙草茶飲專賣店,四合一這真的過分了

滿上仙草茶飲專賣店地址:台北市中山區松江路58號電話:02 2522 3669 外送:UberEats、 FoodPanda 營業時間:10:00–21:00 (六日10:00-18:00) 於 nash.tw -

#68.本里特色-松江里 - 臺北市鄰里服務網

... 臺北市為省轄市,民國35年行政區域劃分,在中山區下埤里設松江里,民國79年3月 ... 區公所旁,里民洽公方便,復因在香火鼎盛的「行天宮」旁,商機不斷,加上捷運新 ... 於 li.taipei -

#69.中山區行政中心停車場 - 臺北市交通資訊無障礙網

計程車; 臺北捷運票價、車站資訊相關網站連結 捷運資訊; 微笑單車可借、可還車輛數量查詢 ... 中山區行政中心停車場. 聯絡電話:2503-1369. 地址:松江路367號B2. 於 atis.taipei.gov.tw -

#70.交通位置圖 - 臺北市中山地政事務所

本所鄰近之公車站牌、捷運路線、停車場收費說明及YouBike微笑單車租賃站點 · 1.本市中山區行政中心大樓地下停車場洽公停車位,30分鐘以內(含)免收費(須繳驗加蓋本所收文章之 ... 於 www.csla.gov.taipei -

#71.台北/淡水院區交通指引 - 馬偕紀念醫院

台北/淡水院區交通指引. 地址:台北市中山區中山北路二段92號. 【捷運】 ... 三芝區、石門區、八里區、五股區均有提供免費接駁公車,班次及時間請參考各區公所公告之 ... 於 www.mmh.org.tw -

#72.將捷巴菲特大樓/松江路辦公/行天宮捷運/松江市場/中山區公所 ...

將捷巴菲特 Buffett. 台北市中山區松江路318號. 318, SongJiang Road, Neihu District, Taipei. 標的概況 Investment Highlights:. 於 mypaper.pchome.com.tw -

#73.中山區公所行政中心停車場| 台灣旅遊景點行程 - 玩樂地圖

中山區公所 行政中心停車場 · 電話:2503-1369 · 地址:台北市中山區松江路367號B2 · 營業時間:24小時. 於 guide.easytravel.com.tw -

#74.[閒聊] 捷運松山與新店接軌座談會? | MRT 看板| MyPTT 網頁版

新店直通西門商圈中山商圈(這點沒變) 雙子星大樓還可轉機場捷運南京東路商圈是會比直通 ... 4樓 → ultratimes:反對小碧潭加蓋月台,避免影響新店區公所和新店站班距 ... 於 myptt.cc -

#75.板橋府中路不轉圈了改闢千坪廣場

... 繼將部分重慶路段改成人行步道後,捷運站出口處的府中路三角單行道, ... 隨著縣政府搬遷、市公所變區公所,現在府中繁榮程度已不如以往。 於 times.hinet.net -

#76.台中市北屯區「市31」公有市場用地BOT案招商- 財經 - 中國時報

上述五大招商案,包括北屯區「市31」公有市場用地BOT案、豐原區一心段1130 ... 串聯台中山線及屯區,吸納后里、神岡週邊區域消費人口,發展前景看好。 於 www.chinatimes.com -

#77.臺北市中山區公所, 機關電話02-25031369- - 諸彼特開放資料 ...

臺北市中山區公所於行政院所屬中央及地方機關代碼資料集。機關名稱:臺北市中山區公所,機關電話:02-25031369-,機關地址:臺北市中山區松江路367號,機關層級:3, ... 於 data.zhupiter.com